Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riveneuve éditions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

L'année de ses 40 ans, Walter Benjamin effectue un premier séjour à Ibiza. Depuis quelques années, l'île accueille chaque été une petite colonie d'ntellectuels étrangers: les Allemands Raoul Hausmann et Erwin Broner; du côté des Français, Michel Leiris, Gisèle Freund, Jacques Prévert, Albert Camus et Drieu la Rochelle, qui situera à Ibiza le dernier chapitre de son roman Gilles. Début 1933, Adolf Hitler devient chancelier en Allemagne et, dès le mois de mars, Walter Benjamin prend le chemin de l'exil. Il s'installe à Sant Antoni. La solitude, le silence des collines, les lectures abondantes, les rencontres, l'amitié et l'amour sont des conditions favorables à la réflexion et à la création. L'exilé retrouve la foi en son étoile, son Ange nouveau. Un répit de courte durée. Le traducteur a réuni ici poèmes, histoires, projets de lettres, extraits de journal intime qui racontent peut-être les derniers moments de bonheur pour le philosophe dans l'île sauvage.

À PROPOS DES AUTEURS

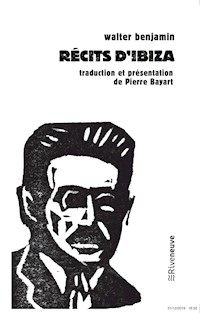

Walter Benjamin, historien de l'art, philosophe et traducteur de Balzac, Baudelaire et Proust, est né à Berlin en 1892. Il s'est donné la mort à Portbou, à la frontière espagnole pas si loin d'Ibiza, en 1940, alors qu'il fuyait le nazisme.

Pierre Bayart, traducteur, a été enseignant à l'Alliance Française d'Ibiza quand il vivait aux Baléares. Auteur d'articles sur Jules Verne et l'histoire maritime en Méditerranée, il collabore à l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 181

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Présentation

Walter Benjamin fit deux séjours à Ibiza ; le premier de quatre mois au printemps de 1932, l’année de ses quarante ans, et le second de mars à septembre de l’année suivante. Que va-t-on faire à Ibiza dans les années trente ? Et d’où vient-on ? On va se joindre à la petite société artiste-bohème qui depuis la fin des années vingt s’y retrouve dès le printemps pour une longue saison d’été. On vient de Paris, ou de Berlin, on est Français ou Allemand et, résidant ou nomade, d’un peu partout dans le monde. Une île blanche, silencieuse, belle. La vie n’y est pas chère, les habitants accueillants, le paysage fascine par sa pureté : un sentiment d’éternité.

Comment va-t-on à Ibiza dans les années trente ? Il faut venir à Barcelone, en automobile, généralement en train, et monter sur le ferry. La traversée dure une nuit et on arrive l’après-midi du lendemain. Benjamin, qui est déjà venu en Espagne depuis Berlin, connaît une autre route, moins onéreuse mais plus lente : celle du cargo. Il se rend à Hambourg, s’embarque à bord d’un navire qui croise par la Manche, contourne la péninsule par Gibraltar et descend à Barcelone onze jours plus tard. Benjamin n’est pas vraiment un touriste. Ce qu’il recherche, c’est l’île tranquille dont on lui a parlé, un lieu paisible pour travailler. Berlin pour lui a cessé d’être paisible. La montée du nazisme, le décès de ses parents, la séparation et son divorce d’avec Dora font que la récente « heureuse conjonction » qu’il décrit dans sa lettre à son ami Scholem va lui permettre d’oublier pour quelque temps ses problèmes. Le Literarische Welt lui a commandé en février une série de billets sur la vie quotidienne à Berlin. Il s’y met tout de suite et lorsque quelques jours plus tard le Frankfurter Zeitung à son tour lui avance trois cents marks pour une contribution au supplément du journal pour le centenaire de la naissance de Goethe, il prépare sa valise. La même semaine, il a en effet rencontré par hasard – un hasard qui allait beaucoup compter – son ami Noeggerath qui lui parle d’une île au large de l’Espagne où il a décidé avec sa famille de « faire l’exode ». Cette île blanche, tranquille, où la vie n’est pas chère.

À bord du Catania, Benjamin va faire une première rencontre importante en la personne du capitaine du navire, celui qu’il appellera dans son journal « Le capitaine V. », avec qui il passera beaucoup de temps. Cet homme est un formidable conteur. Auprès de lui ou le soir dans sa cabine, l’écrivain prend des notes et commence la rédaction des plus fascinantes histoires de ce recueil, « Le mouchoir » et « Le voyage de la Mascotte » que nous avons placés en tête de notre série. Dès l’arrivée au port d’Ibiza, Benjamin est subjugué, se laisse prendre et emporter par la découverte d’un monde pour lui extraordinaire. Il loge à Sant Antoni chez son ami Noeggerath, dont le fils étudiant en ethnologie parcourt la campagne et interviewe les habitants sur les traditions de l’île. Walter Benjamin l’accompagne souvent et se passionne pour tout ce qui touche au passé, la mémoire et à sa transmission, thèmes qui sont au centre de ses réflexions du moment. Il fait la connaissance de Jean Selz, amateur d’art et de photographie parisien qui deviendra son ami et dès leur rencontre compagnon de randonnée et de soirées méditatives, au cours desquelles se dessine grâce aux mémoires de Selz l’un des portraits les plus expressifs dont on dispose du philosophe exilé. Plutôt que de tenir un journal ainsi qu’il le faisait au cours de ses voyages, à Moscou ou en Toscane, notre narrateur préfère utiliser le matériel brut de ses aventures pour en faire des histoires qu’il raconte lui-même ou les fait raconter par des rencontres de passage. « Un soir de départ » résume à lui seul ce qu’aurait pu être l’exercice de la littérature pour le philosophe qu’est Benjamin : le panorama de ses désirs, le plaisir de la vie, la capture d’un élément fugace qui se grave dans la mémoire – ce feu brillant dans le crépuscule au mât de misaine du navire qu’il doit prendre, qui rappelle on ne sait pourquoi ce glaçon flottant dans un verre de vin à Marseille chez Basso – et l’irruption d’un événement inattendu, la perte d’un porte-feuille… Benjamin écoutera d’autres histoires à Ibiza, celle de l’aventurier Walther Jockisch, l’un des premiers étrangers à vivre en permanence sur l’île, sculpteur, chasseur de lézards, rêveur qui donnera lieu au très beau récit de « La haie de figuiers de Barbarie ». Deux autres amitiés se noueront lors du séjour de 1933 : celle d’un tout jeune homme retiré dans le village de Sant Joan au nord de l’île et qui porte curieusement le nom de Paul Gauguin. C’est le petit-fils du peintre, retiré lui sur une autre île. Cette rencontre est rapportée dans la lettre écrite à son amie Gretel Karplus. « La pipe » et « Le rempart » font partie du quotidien de Benjamin quand il habite au port d’Ibiza et explore la vieille ville.

Lors du second séjour de 1933 à Sant Antoni, chez ses voisins allemands, Walter Benjamin fait la connaissance de celle qui sera le dernier grand amour de sa vie, Anne-Marie Ten Cate, jeune peintre hollandaise à qui il dédie le célèbre fragment autobiographique « Agesilaus Santander » rédigé au mois d’août. Il lui fait aussi lire « Haschich à Marseille » dans sa dernière version, et la consommation du produit, qui certainement les réunit déjà, fera d’elle la première traductrice du texte en français qui paraîtra peu après dans les Cahiers du Sud. La présence de haschich à Ibiza à cette époque n’est pas surprenante, non moins qu’elle ne l’est sur le circuit fréquenté par la faune jeune et belle accoutumée en ce temps-là à son usage. De « Haschich à Marseille » nous avons rapproché la version novellisée, soi-disant racontée dans une taverne berlinoise intitulée « Myslowice-Braunschweig-Marseille ». Un autre texte situé originellement dans le sud de l’Italie « Dessiné dans le sable » et le célèbre « Au soleil » sont également redevables à une prise du même euphorisant.

À Ibiza Benjamin ne cessera pas de travailler et nous avons réuni quelques-uns des textes qu’il composait en 1932 et 1933. Grand collectionneur de lettres anciennes, il en publiera trois ans après en ajoutant un petit commentaire-préface sous le titre « Allemands » ou « Personnages allemands ». Nous avons ici extrait deux missives remarquables, la plus troublante de la main de Lichtenberg et une autre écrite par Wilhelm Grimm à une admiratrice.

C’est dès son arrivée à Ibiza au printemps de 1932 que Benjamin rédigea le manuscrit de la « Chronique berlinoise » qui donnerait par la suite naissance à son Enfance à Berlin vers mil neuf cent. Nous avons choisi de présenter ici la version d’un même fragment apparaissant dans chacune des œuvres, la première étant la traduction mise au point conjointement par Benjamin et Jean Selz. Le reste des textes propose un aperçu du panorama à la fois des travaux et des préoccupations de Walter Benjamin aux premières années de son exil.

Pierre Bayart

« [Ces histoires] font penser à ces grains de blé qui, restés enfermés pendant des millénaires dans le caveau d’une pyramide, conservent aujourd’hui encore leur puissance de germination. »

(W. B. Journal, 1932)

« La trace est l’apparition d’un proche, aussi lointain que soit ce qui la laissa. L’aura est l’apparition d’un lointain, aussi proche que soit ce qui la suscita.Dans la trace, nous nous emparons de la chose ; dans l’aura, elle s’empare de nous. »

(Lettre à G. Scholem)

HISTOIRES DU CAPITAINE V. et textes voisins

Le mouchoir

Pourquoi l’art de raconter des histoires est en train de se perdre, je me l’étais souvent demandé lors de soirées passées à m’ennuyer à table en compagnie d’un groupe de convives. Et cet après-midi-là, debout sur le pont-promenade du Bellver, à côté de la cabine du timonier, il me sembla m’approcher de la réponse tout en passant en revue à l’aide de mes jumelles les détails qu’offrait depuis le bateau le paysage de Barcelone. En se couchant derrière la ville, le soleil avait entrepris d’en liquéfier les couleurs. La vie semblait s’éteindre dans les espaces de tons encore pâles qui séparaient le feuillage des arbres, le ciment des immeubles et les roches nues du lointain. Le Bellver est un beau et vaste bâtiment auquel on serait tenté d’attribuer un meilleur destin que celui de desservir le trafic réduit des îles Baléares. Et en effet, le lendemain, quand je le vis amarré sur le quai d’Ibiza, prêt à entreprendre le voyage de retour, je le trouvai bien petit, certain que j’étais que de là il poursuivait sa route vers les Canaries. J’étais donc sur le pont et repensai au capitaine O., que je venais de quitter deux heures auparavant, le premier et peut-être l’unique narrateur que j’aie rencontré dans ma vie.

Comme je l’ai dit, l’art de raconter se perd et à me remémorer les longues heures passées en compagnie du capitaine à arpenter le pont en long et en large, le regard perdu vers l’horizon, je compris aussi que celui qui ne s’ennuie jamais ne saurait être conteur. Mais l’ennui n’a plus sa place dans notre monde. Les activités qui lui sont secrètement et intimement liées sont tombées en désuétude. C’est là l’unique raison de la disparition du don de conter des histoires, car tandis qu’on les écoute, plus personne ne tisse ni ne file, ne racle ni ne tresse. Je crois que les histoires ne fleurissent que là où s’exercent l’ordre, la subordination et le travail. Conter n’est pas seulement un art, c’est aussi une dignité et même, en Orient, une fonction sociale. Cela va jusqu’à la sagesse ; et de même la sagesse, en retour, nous revient sous la forme d’une histoire. Le conteur est donc quelqu’un qui sait porter conseil et, pour obtenir un conseil, il faut commencer par lui faire un récit. Nous nous plaignons et nous lamentons de nos problèmes, mais jamais nous ne savons les raconter. Puis, je pensai à la pipe du capitaine. Il vidait cette pipe en la tapotant chaque fois qu’il commençait une histoire et la secouait de nouveau quand il avait fini. Entre-temps, il la laissait se consumer paisiblement. L’embouchure était en ambre, le fourneau de corne décoré de lourdes incrustations d’argent. Elle avait appartenu à son grand-père et je crois bien que c’était là son talisman de conteur. De nos jours tout cela n’existe plus, avant tout parce que les choses ne durent pas. Qui a usé une ceinture de cuir jusqu’à la voir tomber en morceaux constatera qu’au fil du temps une histoire, à coup sûr, s’y est attachée. La pipe du capitaine devait en connaître beaucoup.

Ainsi divaguais-je, quand je vis s’approcher en bas, sur le quai, un homme petit et corpulent, le visage le plus ordinaire qu’on n’ait jamais vu sous une casquette d’officier ; c’était le capitaine O., sur le bateau duquel j’étais arrivé à Barcelone le matin même. Qui est accoutumé à quitter en solitaire une ville étrangère connaît et saura apprécier ce que suppose l’apparition d’un visage connu, même s’il ne lui est pas vraiment familier, en de pareils moments, quand le départ imminent élimine le risque d’une longue conversation, mais, en même temps, situe à sa portée un chapeau, une main, un mouchoir sur lequel le regard un peu égaré pourra se poser avant d’aller vagabonder sur la surface des flots. Et voici que le capitaine était là, comme si ma pensée l’eût convoqué. Il avait quitté la maison à l’âge de quinze ans, en avait passé trois à sillonner l’Atlantique et le Pacifique sur un navire-école pour s’enrôler ensuite sur un vapeur de la Lloyd qui faisait la route de l’Amérique et que pour des raisons inconnues il abandonna très vite. C’était pratiquement tout ce que je savais de lui mais il semblait planer comme une ombre sur sa vie dont il n’aimait pas parler. On aurait dit qu’il lui manquait, ce qui serait chez un narrateur des plus sur-prenants, la faculté de raconter sa propre vie, de faire se consumer cette chandelle à la douce flamme de la narration. Peut-être était-ce aussi que son existence lui semblât pauvre en comparaison de celle du bateau qu’il savait si bien faire revivre, dans ses moindres recoins et ses moindres instants.

Ainsi se présentaient les choses lorsque ce matin-là j’étais monté à bord. Je connaissais tout du navire, depuis son année de lancement, ses caractéristiques techniques, les tarifs de fret et son tonnage, jusqu’au salaire des mousses et les soucis des officiers… Comme du temps où le trafic marchand était encore assuré par la marine à voile et que l’arrimage du chargement était du ressort du capitaine. Époque où l’on entendait encore la bonne vieille blague « abandonner la navigation pour embarquer sur un vapeur », suivie en général de quelques remarques qui laissaient entendre à quel point, dans cet étrange monde aussi, la crise économique avait changé les choses. Si l’on abordait la question, il arrivait au capitaine O. de prononcer quelque laconique propos d’ordre politique. Je ne le vis pourtant jamais lire le moindre journal et n’oublierai jamais sa remarque quand un jour nous évoquâmes le sujet. « On n’apprend rien dans les journaux. Les gens croient qu’ils vont tout vous expliquer. » Et en fait, la vertu de l’information journalistique ne consiste-t-elle pas à éluder toute explication ? Les Anciens ne nous ont-ils pas montré l’exemple dans leur manière de rapporter les faits pour ainsi dire « bruts », rincés de toute considération psychologique et de tout commentaire ? Je dois reconnaître que les histoires du capitaine, quoi qu’il en soit, se passaient de toute explication superflue sans perdre pour cela de leur valeur. Il y en eut de mémorables, mais aucune ne se révéla aussi originale que le récit que voici, récit qui trouverait ce même après-midi, sur le quai d’embarquement de Barcelone, la plus surprenante des conclusions. « Cela s’est passé il y a bien longtemps, m’avait raconté le capitaine tandis que nous croisions au large de Cadix. C’était au cours de l’un de mes premiers voyages en Amérique, quand j’étais aspirant. Nous naviguions déjà depuis sept jours et l’arrivée à Bremerhaven était prévue pour le lendemain. Je faisais à l’heure habituelle ma ronde sur le pont-promenade, échangeant ici et là quelques mots avec les passagers, quand, tout à coup, je remarquai que la sixième chaise longue de la rangée était vide. Une sensation d’extrême anxiété m’envahit mais qui, je vous l’assure, n’avait rien à voir avec celle que j’avais ressentie les jours précédents en adressant un salut silencieux à la jeune fille qui y était habituellement allongée, les mains croisées sous la nuque et le regard perdu dans le lointain. Elle était très belle, mais plus que par sa beauté peut-être, j’avais été frappé par sa retenue, une réserve qui faisait qu’on n’entendait pratiquement jamais sa voix, la voix la plus fascinante dont je me souvienne, à la fois fragile et vaporeuse, sombre, métallique. Un jour où je lui avais ramassé son mouchoir, et je me souviens encore combien m’avait frappé le motif qui y était brodé, un écu tiercé portant trois étoiles à chaque bande, j’entendis un “merci” prononcé du même ton que si je venais de lui sauver la vie.

Ce jour-là, donc, j’achevai en hâte ma ronde et m’apprêtai à aller interroger le médecin de bord afin de savoir si la jeune personne était souffrante, quand je me sentis frôlé par un tourbillon de bouts de papiers blancs. Je levai les yeux et vis que celle que je croyais disparue, accoudée à la rambarde de la dunette arrière, suivait du regard un essaim de fragments de billets et de papier déchirés qui tournoyaient dans le vent, au-dessus des vagues. Le jour suivant, à mon poste sur le pont pour surveiller les manœuvres d’accostage, je la vis de loin et mon regard croisa de nouveau celui de l’inconnue. On avait réduit les moteurs et le bateau se rapprochait lentement du quai où nous venions d’amarrer la poupe. On distinguait la silhouette des gens qui attendaient sur le quai et je vis que l’inconnue les scrutait fiévreusement. Mon attention était tout entière occupée par la descente de la chaîne de l’ancre quand soudain s’éleva une clameur ; je me retournai et constatai que l’inconnue avait disparu. Aux gestes de la foule, je compris qu’elle s’était précipitée dans le vide. Toute tentative de la sauver était inutile. Même si l’on eût instantanément coupé les machines, la coque du navire ne se trouvait plus qu’à trois mètres du mur et l’inertie rendait son avance inexorable. Quiconque tombait là était perdu. C’est alors que l’incroyable se produisit. Un homme était disposé à tenter de la sauver coûte que coûte et on le vit, muscles tendus, sourcils froncés, prêt à sauter de la rambarde. Un instant plus tard, et tandis que le vapeur touchait le quai de son flanc tribord, le sauveteur, avec la jeune femme dans ses bras, sortit de l’eau à bâbord, où si peu de gens se trouvaient que personne ne s’en rendit compte tout de suite. L’exploit avait consisté, en effet, à se laisser tomber de tout son poids sur la jeune femme et à l’entraîner par-dessous la quille du bateau pour ressortir en nageant de l’autre côté. Quand je la tenais ainsi dans mes bras, me conta plus tard cet homme, elle a murmuré “merci” comme si je lui avais ramassé son mouchoir. »

Le ton des derniers mots du narrateur résonnait encore à mes oreilles. J’eus envie d’aller lui serrer la main, ce pour quoi il ne me restait que peu de temps. Je m’apprêtai à dévaler les escaliers, quand je m’aperçus que les hangars du port, les magasins, les grues, s’éloignaient lentement. On était déjà parti. Je repris mes jumelles et vis une dernière fois Barcelone défiler devant mes yeux. J’observai le quai et promenai mon regard sur la foule où je reconnus le capitaine qui s’y trouvait encore. Lui aussi dut me reconnaître car je le vis lever la main pour un salut auquel je répondis en agitant la mienne. Lorsque j’ajustai sur lui mes jumelles, je vis qu’il avait déployé un mouchoir et l’agitait dans le vent. Je pus distinguer clairement le dessin qu’il y avait dans l’un des coins du mouchoir : un écu tiercé avec trois étoiles dans chaque bande.

Sur le capitaine V.1

Il n’y avait que quelques heures que je m’étais fait une idée précise de cet homme, depuis la veille au soir exactement, quand à Alicante, avant d’appareiller, nous nous étions assis un moment dans la cabine devant une bouteille de vin et qu’il m’avait raconté l’histoire de son fils. Ce dernier avait débuté dans la vie comme marin, mais se trouvait aujourd’hui à travailler derrière le comptoir d’un petit bureau de tabac. Il y avait eu dans l’intervalle un instant que peut revivre quiconque a déjà assisté aux préparatifs d’appareillage d’un bateau, une fois qu’est achevé le déchargement des marchandises. J’ignore le nom de ces longues poutrelles métalliques que l’on range à la fin dans un châssis qui borde le haut de la soute. Mais je sais qu’elles n’ont pas plus de vingt centimètres de large et que les marins qui, en équilibre sur ces poutres, recouvrent avec des planches la soute profonde de trente mètres, ne doivent pas avoir le vertige. Habituellement ils ne l’ont pas, mais il arrive pourtant que l’un d’eux tombe, et c’est précisément ce qui était arrivé au fils du capitaine V. Il se déplace maintenant dans son bureau de tabac avec une jambe artificielle.

1. In Espagne 1932. Dans son journal, Benjamin appelle « capitaine V. » l’officier qu’il connut à bord du Catania et qui correspond bien entendu au personnage appelé « capitaine O. » dans le récit « Le mouchoir ».

Journal, le 16 avril 19322

J’étais debout [sur le pont du navire] et pensais au célèbre lieu commun d’Horace « on peut fuir sa patrie mais ce n’est pas pour cela que l’on parviendra à s’évader de soi-même », et combien telle affirmation est discutable. Car, voyager n’est-il pas dépasser, se purifier des passions installées, enracinées qu’elles sont dans l’environnement habituel et, partant, l’occasion d’en développer de nouvelles ? N’est-ce pas là la voie certaine d’une transformation ? Et dans mon cas, je venais de prendre conscience d’une de ces nouvelles passions, et les dix jours que je venais de passer en mer avaient suffi pour en allumer la flamme : désormais je voulais consacrer toute mon attention à l’épique, réunir tous les faits, toutes les histoires que je pouvais trouver et, par conséquent, expérimenter comment se déroule un voyage exempt de toute impression vague. Et ce n’est pas uniquement de récit de voyage qu’il est question ici, mais de technique de voyage, d’une bonne technique à l’ancienne, comme celles qui avaient cours avant que ne s’instaure la toute-puissance du journalisme.

2. La veille de son arrivée à Ibiza.

Le voyage de la Mascotte

C’est une de ces histoires que l’on entend raconter en mer et pour lesquelles la propre coque du navire offre la meilleure caisse de résonance et la trépidation des machines le plus bel accompagnement, de ces histoires dont il vaut mieux ne pas demander l’origine.