Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Schönen Frauenbeinen nachzuschauen, die Nylonstrümpfe tragen, ist eine Leidenschaft, für die Marcel Grünwald regelmäßig die spitzen Bemerkungen seiner Frau einstecken muss. Ein harmloses optisches Vergnügen, glaubt er, bis es zur größten schicksalhaften Herausforderung und tödlichen Bedrohung seines Lebens wird. Eine ungewöhnliche Geschichte | romantisch, erotisch, spannend.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

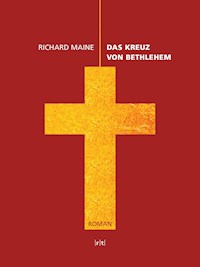

RICHARD MAINE

REICH

ROMAN

Die Handlung und alle darin agierenden Personen sind frei erfunden.

IMPRESSUM

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Erste Auflage 2019

© 2019 Richard Maine

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung, Foto und Satz:

|r|t|, R. Takács, Communications and Media Consultant

Lektorat: N. Takács

Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt

ISBN: 978-3-7357-6070-8

Für meine geliebte Frau.

KAPITEL 1

»Un altro Campari, per favore«, stammelte Marcel ein wenig unbeholfen. Er hoffte, dass der kleine untersetzte Kellner ihn trotzdem verstehen und das Gewünschte bringen würde.

Sprachen waren nicht sein Ding. Gerade so viel, dass man sich etwas zu essen und zu trinken bestellen und sich im Notfall nach dem Weg erkundigen konnte. Na ja, die Sache mit dem Weg war eher Wunschdenken. Er versuchte, in Gedanken die Frage »Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Fellini Straße komme?« auf Italienisch zu formulieren. Selbst der Versuch »Ich suche die Fellini Straße« stellte bereits eine zu große Herausforderung dar. Er gab auf. Mit einem verknoteten Hirn ließ sich die schöne Aussicht nicht genießen.

Er saß in einer kleinen Eisdiele am Hafen von Trani, einem winzigen Nest an der Ferse des italienischen Stiefels. Während Claudine die Schuhgeschäfte abklapperte, hatte er sich in dieses Eiscafé gerettet.

»Die italienischen Designer machen einfach die schicksten Schuhe der Welt. Und wenn wir schon mal da sind, sollte ich die Gelegenheit nutzen«, war ein Argument, dem er nichts entgegenzusetzen vermochte. Den Satz »Möchtest du nicht mit hineinkommen?« hatte sie sich Gott sei Dank abgewöhnt.

Nachdem er ihr einen Kuss gegeben hatte, war er Richtung Hafen marschiert. Nach ein paar Schritten hatte er sich umgedreht und gerade noch die wohlgeformten Beine seiner Frau im Schuhgeschäft verschwinden sehen. Oh ja, schöne Beine hatte sie wirklich. An denen konnte er sich nicht sattsehen. Generell waren Frauenbeine seine Leidenschaft. Sofern sie Strümpfe trugen. Für nackte Beine hatte er nichts übrig, egal, wie hübsch sie waren.

»Gucken darfst du, nur nicht anfassen«, neckte Claudine ihn jedes Mal, wenn sie ihn dabei erwischte, wie er anderen Frauen auf die Beine starrte und vergeblich darauf hoffte, dass sie es nicht bemerken würde. Aber mittlerweile durchschaute sie all seine kleinen Tricks.

Der Kellner stellte den Campari auf den Tisch.

»Mille grazie«, bedankte er sich.

Der Kellner nickte freundlich.

Marcel liebte es, in Cafés zu sitzen, sich mit einem Getränk in der Hand Leute und Umgebung anzuschauen. Es gab keinen besseren Ort auf der Welt, um die Atmosphäre eines Landes aufzunehmen. Er schob den Stuhl ein wenig zurück, streckte die Beine aus und nippte an seinem Campari.

Er ließ den Blick über die Tische des Eiscafés zu den benachbarten Bars und Restaurants schweifen. Von einem Ende des kleinen Hafens zum anderen. So ein begrenzter Kosmos war immer wieder faszinierend. So unterschiedliche Typen, so verschiedenartige Geschmäcker. Bunte skurrile Gestalten neben den unauffällig biederen.

Sein Blick fokussierte sich. Hallo? Na, das war doch nett anzuschauen! Und das Schöne gleich so nah. Sie konnte noch nicht lange in der Bar gegenüber gesessen haben, sonst hätte er sie schon früher bemerkt. Gott, was für Beine! Endlos. Die Füße in eleganten High Heels mit schmalen Riemchen an der offenen Ferse. Eindeutig Slings. Unzählige Besuche von Schuhgeschäften und die detaillierte Präsentation von Claudines Neuerwerbungen hatten ihm im Laufe der Zeit ein umfangreiches Fachwissen vermittelt. Er musste kein zweites Mal hinsehen, um zu erkennen, dass diese Frau Nylonstrümpfe trug. Obwohl es heiß war. Die rote Säule auf dem Thermometer neben dem Eingang der Bar war mittlerweile auf über dreißig Grad angestiegen. Die Sonne schien gleißend vom Himmel und brannte gnadenlos auf der Haut.

Diese Frau hatte jedoch nur einen Hauch von Strümpfen an. Sieben, höchstens zehn Denier, schätzte er. Die Farbe war so gewählt, dass sie den natürlichen Schimmer ihrer Haut sanft betonte. Ihr Rock endete knapp über den Knien, mit raffinierten Schlitzen auf beiden Seiten. Sie war nicht allein. Zwei männliche Begleiter saßen rechts und links von ihr an dem kleinen Tischchen.

Marcel nippte an seinem Campari und sah demonstrativ in die andere Richtung. Er beobachtete gerne die Leute, doch niemand sollte denken, dass er sie anstarrte. So unauffällig wie möglich scannte er seine Umgebung mit den Augen und Ohren. Aus der Bar nebenan tönte leichte Swing oder Lounge Musik. Sanftes Gedudel, bei dem man sich wunderbar entspannen und schon mal einnicken konnte, wenn man nicht aufpasste. Verstohlen schaute er wieder zurück. Wie auf Stichwort wurden genau in diesem Augenblick die hübschen Beine übereinandergeschlagen, wobei einer der beiden Schlitze den Blick auf den Rand eines Strumpfbandes freigab. Ganz dezent, gerade so viel, um die Fantasie eines Mannes anzuregen.

»Glotz nicht so hin!«, ermahnte er sich rechtzeitig, denn einer der männlichen Begleiter drehte den Kopf zu ihm. Nein, der Kopf bewegte sich weiter, ohne innezuhalten. Auch er schien seine Umgebung aufmerksam zu beobachten.

Marcel sog ein wenig Campari über die Zungenspitze in den Mund. Der leicht bittere Geschmack lenkte ihn für einen Augenblick ab. Im Restaurant drüben an der Hafenmole nahm ein Touristenpärchen Platz und versuchte mit Händen und Füßen, den gelangweilten Kellner dazu zu bewegen, ihnen eine Speisekarte zu bringen. Marcel lächelte. Sein Italienisch war ja auch nicht besser.

Aus dem Augenwinkel sah er, wie die Frau die Beine erneut übereinanderschlug. Der sich weitende Schlitz brachte erwartungsgemäß das Strumpfband am anderen Oberschenkel zum Vorschein. Er ließ den Blick nach oben wandern. Die Frau hatte Stil. Ihr Sommerkostüm war aus Seide. So elegant, wie es aussah, musste es richtig teuer gewesen sein. Bestimmt eine italienische Designermarke. Eine große Sonnenbrille verdeckte ihre Augen. Die breite Krempe des Hutes schützte sie vor der gleißenden Sonne und warf einen Schatten auf ihr Gesicht, sodass er nicht sehen konnte, ob es hübsch war. Hellblonde Haare fielen auf einen schlanken Nacken. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Vielleicht Ende zwanzig? Aber meistens lag er diesbezüglich eh schief.

Sie schien nur gelegentlich mit dem Begleiter zu ihrer Linken ein paar Worte zu wechseln. Er war Anfang fünfzig. Die Haare schon etwas schütter, eher grau als schwarz. Der junge Mann zu ihrer Rechten schwieg die ganze Zeit und sah sich nur hin und wieder um. Beide waren zwar gut gekleidet, doch ihre Anzüge wirkten bei Weitem nicht so teuer wie die Garderobe der Frau. Ein seltsames Triumvirat. Aber letztendlich ging ihn das nichts an. Gerade das war ja das Schöne daran, im Café zu sitzen und die Leute anzuschauen: Ein bisschen beobachten, herumspekulieren und in Gedanken manchmal die aberwitzigsten Vermutungen anstellen. So konnte man sich wunderbar die Zeit vertreiben.

Der Zeiger der Turmuhr am Rathaus von Trani bewegte sich langsam auf vier Uhr zu. Claudine würde gleich auftauchen. Während er das Campariglas leerte, wollte er einen letzten ausgiebigen Blick riskieren.

»Na, wo schauen wir denn wieder hin? Hier spielt die Musik, mein Lieber.«

Claudine stand urplötzlich vor ihm. Sie zog ihr Sommerkleid leicht über die Knie und sah ihn tadelnd an.

Marcel wurde mit einem Schlag puterrot.

»Erwischt!«, triumphierte sie.

Rasch erhob er sich, gab ihr einen Kuss auf die Wange und schob ihr den Stuhl zurecht. Genug Zeit, um seinem Gesicht wieder eine normale Farbe zu geben.

»Wie? Was?«, stotterte er mit einer gekonnt gespielten Unschuldsmiene.

»Na, was wohl?«, entgegnete sie mit einem süffisanten Lächeln.

Sie drehte den Kopf in Richtung der Bar, wo die elegante Frau mit ihren beiden Begleitern saß. Soeben noch gesessen hatte. Denn jetzt war der Tisch leer. Nur zwei halb ausgetrunkene Gläser Wasser sowie eine unberührte Tasse Cappuccino waren zurückgeblieben.

KAPITEL 2

Am nächsten Tag machten sie einen Ausflug ins Landesinnere. Das Castel del Monte, auch die steinerne Krone Kaiser Friedrichs des Zweiten genannt, stand auf Claudines Besichtigungsprogramm.

»Ein Muss für deutsche Touristen«, betonte sie augenzwinkernd.

Marcel folgte ihr gottergeben. Der Marsch war schweißtreibend, da es sich wie alle Burgen auf einem Berg befand. Aber der Aufstieg lohnte sich. Die beeindruckende Landschaft, die sich ihnen darbot, war jeden Schritt wert gewesen. Einfach atemberaubend.

Nach einer kurzen Verschnaufpause gingen sie auf das kleine Kartenhäuschen zu. Zum Glück gab es keine lange Warteschlange. In diesem Augenblick stoppte ein Reisebus vor dem Eingang und entließ eine Touristengruppe, dochsie zog an ihnen vorbei. Claudine reichte Marcel seine Eintrittskarte. Er wollte sich gerade dem uniformierten Kartenabreißer zuwenden, als ihm ein junger Mann geradewegs in den ausgestreckten Arm lief.

»Hoppla«, rief er mehr überrascht als erschrocken.

»Scusi, Signore«, entschuldigte der junge Mann sich sofort.

Noch bevor Marcel etwas entgegnen konnte, eilte der bereits schnurstracks der Reisegruppe hinterher. Hatte wohl den Anschluss verpasst.

Marcel reichte dem Uniformierten die soeben erworbene Eintrittskarte mit einem freundlichen »Buongiorno«, das dieser nur grunzend erwiderte.

Alles, aber auch wirklich alles, hatte in dieser Burg acht Ecken, der Grundriss, der Innenhof sowie die acht Türme. Alles achteckig. Kein Wunder, dass sie als die Kaiserkrone Apuliens bezeichnet wurde, weil sie an die achteckige Reichskrone erinnerte.

Nachdem sie jeden Winkel des Castels erlaufen hatten, setzten sie sich in das kleine Burgcafé, um sich etwas auszuruhen.

»Was möchtest du?«, fragte Marcel.

»Eine Flasche Wasser und einen Espresso, bitte.«

Marcel holte beides von der Selfservice-Theke.

»Gott, tut das gut bei dem heißen Wetter. Acht Türme rauf und runter. Ich bin fix und alle.«

Er war genauso erschöpft, schwieg aber tapfer.

Eine Viertelstunde ließen sie so die Seele baumeln. Dann wurde es Marcel zu langweilig. Er nahm die beiden leeren Espressotassen, um sie zur Theke des kleinen Museumscafés zurückzubringen. Kaum dass er aufgestanden war, wurde er erneut angerempelt. Mit Mühe gelang es ihm, die Balance zu halten. Das darauf folgende »Scusi, Signore« kam ihm vertraut vor. Tatsächlich war es derselbe junge Mann, der schon am Kartenkiosk mit ihm kollidiert war. Als er etwas erwidern wollte, war der junge Mann bereits weitergegangen.

Marcel stellte die beiden Tassen ab und fuhr mit den Händen über die Taschen seiner Jacke und Hose. Man konnte nicht vorsichtig genug sein. Es war alles noch da, wo es hingehörte, nur sein Portemonnaie, das er immer in der linken Gesäßtasche trug, war etwas hochgerutscht. Aber das war wohl beim Hinsetzen und Aufstehen passiert. Er schob es wieder ganz hinein.

KAPITEL 3

Die nächsten zwei Tage verbrachten sie am Hotelstrand. Sie in der Sonne, er im Schatten. Eine leichte Meeresbrise machte die Hitze erträglich. Das Thermometer war bereits um zehn Uhr früh über die Fünfundzwanzig-Grad-Marke geklettert.

»An das Dolcefarniente könnte ich mich glatt gewöhnen«, bemerkte Marcel beiläufig, um mit seinen Italienischkenntnissen anzugeben.

Claudine verdrehte lachend die Augen.

»Also, ich für meinen Teil habe genug vom Rumliegen und Faulenzen. Ich möchte gerne nach Bari fahren …«

»… und dort ein wenig shoppen, Kirchen besichtigen und antikes Zeug bewundern«, ergänzte er ihren Satz mit gelangweilter Stimme. »Aber meinetwegen. Ich wollte sowieso das Eis in Bari testen.«

Sie packten rasch zusammen, zogen sich um und eilten zum Zug.

In Bari angekommen schlängelten sie sich durch die Mitreisenden zum Ausgang, überquerten die Piazza vor dem Bahnhof und liefen geradezu auf die Via Sparano da Bari, die, laut ihrem kleinen Touristenstadtplan, direkt zur Altstadt führte. Spätestens nach dem zweiten Schuhgeschäft erkannte Claudine mit unfehlbarem weiblichen Instinkt, dass dies die Haupteinkaufsstraße sein musste. Eine geschäftstüchtige Verbindung zwischen dem Bahnhof und der Altstadt mit ihren historischen Sehenswürdigkeiten.

Claudine hakte sich bei Marcel unter und gab ihm einen zarten Kuss auf die Wange.

»Möchtest du erst ein wenig herumbummeln oder lieber gleich die Altstadt ansehen?«

Als sie sah, wie Marcel schluckte, schlug sie rasch vor: »Lass uns einfach einen Kompromiss schließen. Zuerst bummeln wir durch die Altstadt. Hinterher klappere ich ein paar Schuhgeschäfte ab, während du dich so lange in ein Café setzt. Okay?«

»Ein fairer Vorschlag. Let’s go.«

Er nahm ihre Hand und zog sie die Straße weiter rauf in Richtung Altstadt.

Nach anderthalb Stunden hatten sie ihr kleines Besichtigungsprogramm abgearbeitet.

»Und nun?«, fragte Marcel. »Was machen wir jetzt?«

Er schaute Claudine tief in die Augen.

»Na, was wohl? Ich Schuhe. Du Eis«, antwortete sie, ohne zu zögern. »Am besten treffen wir uns in einem Café. Hier drüben ist doch gleich eins, sogar mit Blick aufs Meer. Da kannst du auf den Hafen und die Boote gucken statt auf die Beine anderer Frauen«, bemerkte sie ein wenig zu schnippisch für seinen Geschmack.

»Gib mir ein Stündchen. Bis später.«

Sie verabschiedete sich mit einem Kuss und entfernte sich in Richtung Via Sparano da Bari.

Marcel blieb noch einen Augenblick stehen, um ihr nachzuschauen. Claudine hatte schon ein echt scharfes Fahrgestell. Eifersüchtig musste er feststellen, dass er nicht das einzige männliche Wesen auf der Straße war, das so dachte.

Das Café entpuppte sich als typisch italienische Eisdiele. Mit einer Eistheke so lang wie ein Frankfurter S-Bahn-Zug. Eigentlich waren es sogar zwei. Eine für alle Milchspeiseeis- und eine für alle Fruchteissorten. Er wusste nicht, wo er zuerst hinschauen sollte. Das mussten mindestens dreißig, ach vierzig Geschmackssorten sein. Ein Traum! Was italienische Designerschuhe für sie, war italienisches Eis für ihn. Einfach unwiderstehlich.

In einem Mischmasch von Englisch und Italienisch fragte er begeistert: »How many flavours of gelato do you have, per favore?«

»Cinquanta«, antwortete der Eisverkäufer stolz, spreizte die Finger und den Daumen seiner Hände weit auseinander, schloss und öffnete sie fünfmal, um auch allen anderen Touristen die Fünfzig ohne Worte verständlich zu machen.

Marcel wählte einen Tisch, von dem er einen möglichst optimalen Blick auf das Meer hatte. Als der Kellner kam, bestellte er einen großen Fruchteisbecher mit Kirschlikör und Sahne. Er lehnte sich zurück. So konnte man es aushalten.

Als der Kellner ihm nach einigen Minuten den riesigen Eisbecher servierte, bedankte er sich mit einem strahlenden »Mille grazie.«

Gierig grub er den Löffel durch die Sahne in das Eis, um ihn voll beladen in den weit geöffneten Mund zu schieben. Das Eis zerschmolz auf der Zunge. Seine Geschmacksnerven wurden von den frischen Fruchtaromen schier überwältigt. Er schloss für einen Augenblick die Augen. Gott, war das köstlich! Italienische Eiscreme war einfach die beste der Welt. Das Einzige, was er nicht mochte, war die Amarenakirsche, die als krönenden Abschluss seinen Eisbecher zierte. Doch das war kein Problem, denn Claudine war stets eine dankbare Abnehmerin. Er führte den langstieligen Eislöffel unter die Kirsche, während er gleichzeitig nach einem geeigneten Ort schielte, wo er sie ablegen konnte.

Mitten in der Bewegung hielt er inne. Wenn das kein Zufall war. Sein Blick fokussierte sich drei Tische weiter, schräg zu seiner Rechten. Diese hübschen Beine hatte er doch schon mal gesehen hier in Italien. Langsam wanderten seine Augen von den Pumps über die zweifelsfrei nylonbestrumpften Beine zum Dekolleté und blieben an einem sympathischen Gesicht haften, dessen größter Teil von einer überdimensionalen Designersonnenbrille verdeckt wurde. Plötzlich nahm sie die Brille von der wohlgeformten Nase und sah ihn mit strahlend blauen Augen an. Er erschrak. Nur eine Sekunde lang, in der er ihrem Blick nicht ausweichen konnte. Erwischt! Mist! Im selben Augenblick machte sich die Amarenakirsche selbstständig. Immer noch blickte ihn die Frau an. Mit einem Mal schlug ihr sympathisches Lächeln in ein Lachen um. Den Grund für ihre spontane Heiterkeit erkannte er sofort: Die klebrige dunkelrote Kirsche war auf seiner blütenweißen Hose gelandet und sah ihn von dort tückisch an.

»So ein Bockmist«, fluchte er leise durch die Zähne. Voll getroffen. »Was glotzt du auch so blöd auf andere Weiber, statt dich aufs Eisessen zu konzentrieren?«

Vorsichtig balancierte er die Kirsche auf den Unterteller. Zum Glück war der Fleck nicht groß, aber mehr als deutlich sichtbar. Er winkte den Kellner herbei, um ein Glas Wasser zu bestellen, tauchte die Ecke seines Stofftaschentuches hinein und rieb über den Fleck, bis er den gröbsten Schaden beseitigt hatte.

Als er hochsah, war die Frau weg. Genau wie beim ersten Mal, wenn es denn wirklich dieselbe gewesen war. Irgendwie wollte ihm der Rest des Eisbechers nicht mehr schmecken. Lustlos aß er den Becher auf, bestellte einen Cappuccino und beobachtete die Boote im Hafen. Von Frauenbeinen hatte er genug. Im Moment jedenfalls. Er ließ sich tiefer in die dünne Auflage sinken, um ein wenig vor sich hinzudösen.

Das metallische Geräusch eines Stuhls, der über Pflastersteine gezogen wurde, riss ihn aus seinem Dämmerzustand. Als er die Augen aufschlug, saß Claudine neben ihm.

»So, ich habe genug«, sagte sie erschöpft und gab ihm einen flüchtigen Kuss. »Bestellst du mir bitte ein großes Glas Wasser? Ich habe einen furchtbaren Durst. Aber zuerst muss ich ganz dringend auf die Toilette.«

Nach wenigen Schritten drehte sie sich abrupt um.

»Komm ja nicht auf die Idee, in die Tüten zu gucken. Überraschung!« Sie betonte das letzte Wort auf eine Art, die nur Angenehmes verheißen konnte.

»Auf gar keinen Fall«, versicherte er.

Erst jetzt bemerkte er, dass neben ihrem Stuhl zwei große Einkaufstüten aus festem Papier standen. Beide mit dem Logo einer italienischen Designermarke bedruckt und einer roten Schleife verschlossen.

KAPITEL 4

Mit einem tiefen Seufzer ließ Claudine die Zimmertür ins Schloss fallen.

»So, vom Laufen habe ich für heute jedenfalls genug«, meinte sie erschöpft. »Ich brauche jetzt erst einmal eine Dusche.«

Als er nach ihr aus dem Bad kam, stand Claudine nur mit dem Hotelbademantel bekleidet vor dem Bett. Eines der roten Bänder von den Einkaufstüten hatte sie mit einer großen Schleife um die Taille gebunden. Der Duft ihres Parfums erfüllte den Raum. Ihre langen braunen Haare fielen sanft auf die Schultern. Seine Augen wanderten begierig ihren schlanken Körper hinunter. Ihre Füße steckten in hochhackigen Sandaletten. Sofort erkannte er, dass sie hautfarbene Nylonstrümpfe trug. Er fühlte, dass nicht nur sein Blutdruck zu steigen anfing.

»Na, willst du dein Geschenk nicht aufmachen?«, fragte sie mit einer so erotischen Stimme, dass sich seine Körperhaare senkrecht stellten.

Anstatt der Aufforderung nachzukommen, starrte er Claudine hingerissen an.

»Na, dann will ich dir mal helfen.«

Mit einer anmutigen Bewegung zog sie die Schleife auf und ließ den Bademantel sanft zu Boden gleiten. Sie trug champagnerfarbene Dessous, einen Traum aus mattglänzender Seide, von Spitze umsäumt. Der Büstenhalter schmiegte sich perfekt an ihre wohlgeformten Brüste. Ein Hauch von einem Höschen umschmeichelte ihre Hüften und wurde von den darunter liegenden Strumpfhaltern am Rand leicht angehoben.

Marcel stand regungslos da. Er liebte elegante, verführerische Wäsche, das haptische Erlebnis von kühler Seide und glattem Nylon auf der Haut seiner Frau.

»Möchtest du denn gar nicht mit deinem Geschenk spielen?«, drang ihre samtweiche Stimme an sein Ohr.

Endlich ging er auf sie zu, nahm sie in den Arm, küsste sie erst zärtlich, dann leidenschaftlich. Er spürte, wie sich ihre Brüste an seinen Körper drückten. Die weiche Seide ihres Büstenhalters ließ seinen Puls in die Höhe schießen. Seine rechte Hand berührte ihren Oberschenkel, streichelte den Nylonstrumpf hinauf, zögerte einen winzigen Augenblick, bevor seine Hand sich sanft auf ihren Venushügel legte.

KAPITEL 5

»War keine schlechte Idee von Dir, die ersten Tantiemen für diese Reise auszugeben«, sagte Claudine und schaute gierig auf den großen Servierwagen, den ein junger Kellner in schwarzem Anzug und passender Fliege soeben mit einem freundlichen »Buongiorno« ins Zimmer geschoben hatte.

Ausnahmsweise hatten sie sich das Frühstück aufs Zimmer kommen lassen. Nachdem sie am Vorabend von der Liebe erschöpft in die Kissen gesunken waren, hatten sie ein kleines Hungergefühl verspürt, waren jedoch zu müde gewesen, um noch etwas beim Zimmerservice zu bestellen. Stattdessen hatten sie die Karte für den Frühstücksservice vom Türknauf genommen und angekreuzt, was angeboten wurde.

Marcel hob eine der Metallhauben von den Tellern.

»Meine Güte. Wer soll denn das alles essen?«, fragte er entsetzt. »Ich hoffe, du hast so viel Hunger, wie du gestern Abend gesagt hast.«

Es musste eine Verwechselung gegeben haben. Wahrscheinlich saß irgendwo im Hotel eine sechsköpfige Familie und beschwerte sich über die kleinen Portionen. Anders konnten diese Riesenmengen an Eiern, Speck, Pfannkuchen, Croissants, Wurst, Schinken, Käse, Obst, Joghurt, Prosecco, Orangensaft, Tee, Kaffee und sonstigen Köstlichkeiten auf dem Wagen nicht den Weg zu ihnen gefunden haben.

Sie genossen das üppige Frühstück in vollen Zügen. Claudine nippte am Orangensaft. Den Prosecco ignorierte sie, was ihn ein wenig verwunderte. Normalerweise konnte sie an einem solchen Morgen einem Gläschen nicht widerstehen. Aber es sollte wieder ein heißer Tag werden, und Sekt und Sonne vertrugen sich schlecht. Daher hielt auch er sich lieber zurück.

»Wenn du als Schriftsteller weiter so erfolgreich bist, kann ich bald aufhören zu arbeiten und mich an dieses Dolce Vita gewöhnen.«

»Die Reise hast du dir redlich verdient. Das ist mein Dank für deine unendliche Geduld. Ich will gar nicht mehr daran denken, wie lange es gedauert hat, bis wir eine positive Antwort von einem Verlag bekommen haben. Dass wir überhaupt einen gefunden haben.«

Plötzlich hielt er inne und schaute Claudine tief in ihre wunderschönen braunen Augen.

»Ich liebe dich«, sagte er völlig unerwartet mit sanfter Stimme. »Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt.«

Er küsste sie mit einer Hingabe auf den Mund, sodass ihr ein wenig schwindelig wurde.

»Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Du hast mir den Freiraum gegeben, meinen schriftstellerischen Träumen nachzugehen. Du hast alleine für unseren Lebensunterhalt gesorgt. Du hast immer an mein Talent geglaubt. Deswegen ist das unser gemeinsamer Erfolg.«

Claudines Augen wurden ein wenig feucht. Sie küsste ihn zärtlich zurück.

Dann öffnete sie mit Schwung die Haube von einem der Teller.

»Aber jetzt Schluss mit der Gefühlsduselei, sonst werden die Eier und der Toast kalt.«

Marcel schnappte sich eine Handvoll von den Speckstreifen und stopfte sie genüsslich in den Mund. Kauend ließ er den Blick über das Hotelzimmer schweifen.

»Was ist eigentlich in der anderen Tüte? Hast du vielleicht eine weitere Überraschung zu bieten?«, fragte er erwartungsvoll.

»Vielleicht.«

»Genug von der Schlemmerei. Von zu viel Essen wird man dick. Ich räume rasch alles zusamment«.

»Nicht so schnell, mein Lieber. Da musst du dich bis heute Abend gedulden. Dafür …«, sie machte eine bedeutungsschwangere Pause, »habe ich auch gleich zwei Überraschungen für dich. Und jetzt lass uns an den Strand gehen. Ich will den wunderbaren Tag genießen.«

»Wow, gleich zwei Überraschungen«, freute sich Marcel. »Kann ich nicht schon eine kleine Kostprobe bekommen? Bitte. Wenigstens eine.«

»Na gut«, lenkte Claudine ein.

Sie griff nach der zweiten verschlossenen Papiertüte, öffnete die rote Schleife, holte ein kunstvoll in zartrosa Seidenpapier eingewickeltes Päckchen halb heraus und ließ das Papier zwischen ihren schlanken Fingern hörbar knistern.

Marcels Augen weiteten sich. Langsam wie ein Panther bewegte er sich auf seine Beute zu.

»Marcel, halt! Heute Abend und nicht früher. Erst eine Einladung zu einem romantischen Abendessen am Hafen und danach das Tête-à-Tête auf dem Zimmer. Nicht den Nachtisch schon als Vorspeise.«

»Nicht mal ein bisschen naschen?«

Claudines Miene war eindeutig.

KAPITEL 6

Sie passierten die weite, stilvoll gestaltete Lobby, deren hinterer Ausgang zum hoteleigenen Strand führte. Claudine ließ sich vom athletisch gebauten Beach Boy des Hotels ein paar Strandtücher aushändigen. Warum sahen diese Typen in allen Hotels der Welt wie Bodybuilder aus? Selbst Claudine konnte sich einen zweiten Blick auf den Muskelprotz nicht verkneifen.

Zwei freie abseits stehende Liegen unter einem Sonnenschirm schienen förmlich auf sie zu warten. Links neben ihnen lag ein altes Pärchen. Am rechten Ende des Strandes tummelten sich ein paar einheimische Gigolos, die den jüngeren und bei Bedarf auch älteren Urlauberinnen mit stiller Duldung der Hotelleitung den Aufenthalt abwechslungsreicher gestalten durften. Ansonsten war der Strand bis auf einige versprengt liegende Hotelgäste leer. Die meisten waren auf Besichtigungstouren unterwegs und würden erst am späten Nachmittag zum Sonnenbaden kommen.

Marcel legte sich in den Schatten. Er holte einen amerikanischen Roman aus der Strandtasche, kramte nach seinem MP3-Player, während Claudine ihren Bademantel auszog und sich genüsslich auf der Liege rekelte.

Er stieß einen leisen Pfiff aus. Ungeniert ließ er seinen Blick über ihren Körper wandern. Dabei verdrehte er die Augen, dass sie laut auflachte.

Claudine drehte sich auf den Bauch, damit die Sonne ihren Rücken wärmte. Er steckte die winzigen Lautsprecherstöpsel des MP3-Players in die Ohren und wählte passend zu Sonne und Strand Musik von den Beach Boys aus. Dann nahm er den Roman, blätterte zu der Stelle, an der er zuletzt stehen geblieben war, und fing an zu lesen.

Ein sanftes Rütteln an seiner Schulter ließ ihn aufblicken. Als Claudines Gesicht direkt über ihm erschien, zog er die Stöpsel aus den Ohren.

»Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich jetzt schwimmen gehe.«

»Okay. Sei vorsichtig. Schwimm nicht so weit raus, hörst du? Du weißt nicht, ob es hier Unterwasserströmungen gibt.«

»Keine Angst. Ich werde schon aufpassen. Ich will nur ein bisschen herumplanschen.«

Sie gab ihm einen Kuss, drehte sich um und wackelte kurz mit ihrem knackigen Po, während sie in Richtung Wasser ging.

Marcel pfiff ihr hinterher. Sie lachte.

Er stöpselte die Ohrhörer wieder ein. Irgendwie konnte er sich nicht auf sein Buch konzentrieren. Er merkte, wie er manche Zeile zweimal lesen musste. Seine Gedanken schweiften ab. Ins Hotelzimmer, am Abend nach dem Besuch in Trani, zu Claudines Überraschungspaket. Er schloss die Augen, sah, wie Claudine die rote Schleife mit einer anmutigen Handbewegung öffnete und den Bademantel von ihren Schultern gleiten ließ. Er legte das aufgeschlagene Buch auf den Schoß, um sich seinen nicht ganz jugendfreien Tagträumen hinzugeben.

KAPITEL 7

Als der letzte Song der Beach Boys zu Ende war, holte ihn die plötzliche Stille aus seinen Träumen zurück. Er brauchte einen Moment, um die Augen wieder an das helle Sonnenlicht zu gewöhnen. Er sah Richtung Meer, konnte aber Claudine nirgendwo im Wasser entdecken. Den einheimischen Gigolos war es wohl mangels weiblicher Beute langweilig geworden. Sie waren verschwunden. Das alte Pärchen lag unverändert auf ihren Liegen. Ansonsten war der Strand so leer wie vor seinem Nickerchen.

Nachdem er das Buch und den MP3-Player wieder in der Strandtasche verstaut hatte, ging er ans Wasser. Vielleicht konnte er sie ja wegen der Sonnenspiegelung auf der Oberfläche nicht sehen. Er wollte ihr entgegengehen, um mit ihr ein bisschen herumzuplanschen. Nach wenigen Meter umspülte das Meerwasser seine nackten Füße. Es war angenehm warm. Seine Augen scannten noch einmal den Strand und das Meer, aber keine Claudine weit und breit. Wenn sie etwas weiter hinausgeschwommen war, würde er sie in der Ferne kaum sehen können.

Ihm wurde unwohl. Er hasste es, nicht zu wissen, wo seine Frau war. Ob sie nur kurz aufs Zimmer gegangen war, um das Salzwasser abzuduschen? Er wusste, dass sie lieber die eigene Dusche benutzte als die am Strand.

Er entschied sich, ihr zu folgen, und lief zurück zu den Liegen, um alles zusammenzupacken. Als er Claudines Badetücher anfasste, fiel ihm auf, dass beide trocken waren. Hätte sie sich nicht zumindest abgetrocknet, bevor sie aufs Zimmer gegangen wäre? Oder hatte sie sich ein frisches von diesem Muskelprotz geben lassen. Er verzog das Gesicht bei der Vorstellung, wie dieser Typ dabei seine Frau anglotzte.

Marcel durchquerte die Hotellobby. Mit dem Lift fuhr er in ihre Etage. Automatisch griff er in die Strandtasche, um den Zimmerschlüssel herauszuholen. Er starrte den Schlüssel an. Es dauerte einen Augenblick, bis er schaltete. Wenn er den Schlüssel in der Hand hielt, wie sollte dann Claudine aufs Zimmer gekommen sein? Sie hatten nur den einen bekommen.

Es wäre natürlich möglich, dass ihr ein Zimmermädchen die Tür geöffnet hatte. Klar, das war nicht so leicht wie im Film. Im realen Leben klappte das nur, sofern das Hotelpersonal einen kannte, sei es auch nur vom Sehen.

Er schob den Schlüssel ins Schlüsselloch. Die Tür war verschlossen. Nun gut, Claudine hatte die Angewohnheit, immer wenn sie im Zimmer war, mit dem Riegel von innen abzusperren, damit das Hotelpersonal nicht ungebeten hereinkommen konnte. Er drehte den Schlüssel also zweimal, um die Tür zu öffnen.

»Schatz, bist du da?«, rief er schon beim Hineingehen. »Ich bin es. Bist du unter der Dusche?«

Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er direkt ins Bad. Es war genauso leer wie das Zimmer. Marcel setzte sich aufs Bett. Plötzlich schlug er sich mit der flachen Hand gegen die Stirn.

»Du Idiot. Sitzt hier oben, während sie nach dem Schwimmen kurz an die Bar gegangen ist, um sich den Salzgeschmack im Mund mit etwas Geschmackvollerem als Mineralwasser wegzuspülen.«

Er verließ das Zimmer. Mit dem Lift fuhr er hinunter in die Lobby und betrat den Barbereich. Sein Blick wanderte die messingglänzende Theke entlang, ohne Claudine zu entdecken. Möglicherweise saß sie ja im Schatten am Pool. Also ging er auf die Sitzgruppen dort zu. Wieder keine Claudine. Mist!

Mit raschen Schritten lief Marcel zum Strand. Hier hatten Claudine und er gelegen.

»Oh Mann, jetzt wird es langsam nervig«, dachte er.

Sein Blick fiel auf das alte Pärchen, das noch an derselben Stelle lag. Er ging auf sie zu.

»Verzeihen Sie bitte die Störung«, sagte er gerade so laut, dass sie ihn nicht überhören konnten.

Der Mann öffnete die Augen.

»Ja bitte?«, erwiderte er leicht verstört.

Marcel gab ihm einen Augenblick Zeit, um zu sich zu kommen.

»Es tut mir wirklich leid, Sie zu stören. Ich habe auch nur eine kurze Frage.«

Der Mann blinzelte, um seine Augen auf Marcels Gesicht scharf zu stellen. Er musterte ihn, dann schien ihm das Gesicht vertraut vorzukommen.

»Ah, Sie sind es. Unser Strandnachbar sozusagen.«

»Sie können sich an mich erinnern?«

»Na klar. An Sie und Ihre hübsche Frau. Sie lagen doch die ganze Zeit hier neben uns. Und ich vergesse nie ein Gesicht. Meine Frau übrigens auch nicht. Wir haben natürlich mitbekommen, dass sie auch Deutsche sind«, sprudelte es aus ihm heraus.

»Brennebusch, mein Name. Norbert Brennebusch aus Wuppertal. Wir machen hier Langzeiturlaub. Wissen Sie, wir sind seit drei Jahren in Pension. Meine Frau und ich. Waren dreißig Jahre als Trainer tätig. Da lernt man, sich jedes Gesicht und jeden Namen sofort zu merken. Ist sonst peinlich, wenn man Teilnehmer verwechselt und mit falschem Namen anredet«, redete er wie aufgezogen. »Gehört sich einfach nicht. Finden Sie nicht auch?«

»Marcel Grünwald«, stellte sich Marcel rasch vor, um den Wortschwall seines Gegenübers zu unterbrechen. »Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie vielleicht meine Frau gesehen haben?«

»Ihre Frau?«, entgegnete Herr Brennebusch verdutzt. »Ja, Ihre Frau. Warten Sie.« Er überlegte kurz. »Die haben Sie wohl verloren, was?«, sprudelte er plötzlich wieder los. »Bei den vielen gut aussehenden jungen Männern hier am Strand muss man schon ein bisschen aufpassen, bei so einer hübschen Frau«, lachte er, sodass das Buch auf seinem Bauch auf und ab hüpfte.

Leicht schnippisch erwiderte Marcel: »Nur, wenn man Konkurrenz fürchten muss.«

Sofort bereute er seine Bemerkung, denn er hatte noch keine Antwort auf seine Frage erhalten.

»Na, bei Ihrer Figur gewiss nicht«, bemerkte Herr Brennebusch. Dabei schaute er selbstkritisch auf seinen Bauch.

»Aber im Ernst,« fuhr Herr Brennebusch fort, »Ich habe gesehen, wie Ihre Frau vor etwa einer Stunde ans Wasser gegangen ist. Sie lief kurz den Strand auf und ab, bevor sie sich in die Fluten gestürzt hat.«

Frau Brennebusch hatte sich derweil aufgesetzt und den beiden zugehört.

»Ich habe Ihrer Frau ein bisschen beim Schwimmen zugesehen. Sie hat einen exzellenten Schwimmstil. Wir waren Sporttrainer, müssen Sie wissen. Ist schon eine Weile her, wie Sie an der Figur meines Mannes unschwer erkennen können.«

Herr Brennebusch kommentierte die Bemerkung mit einem Grunzen.

»Elegant wie ein Delfin. War ein Genuss, ihr zuzusehen. Beim Schwimmen, meine ich«, bemerkte er mit einem Blick auf seine Gattin.

Mittlerweile fand Marcel die beiden fast schon sympathisch.

»Und danach? Haben Sie eventuell gesehen, wo Sie hingegangen ist, nachdem sie wieder aus dem Wasser raus ist?«

»Nein, leider nicht. Ich habe weiter in meinem Buch gelesen, dann sind mir die Augen zugefallen«, antworte Herr Brennebusch direkt. »Und du, Gerda? Hast du Frau Grünwald aus dem Wasser kommen sehen?«

»Nein. Sie ist ziemlich weit rausgeschwommen. Ich habe ihr noch eine Weile nachgeschaut, bis ich sie nicht mehr sehen konnte. Dann habe ich, wie mein Mann, die Augen für ein kleines Nickerchen zugemacht. Es ist einfach so entspannend, wenn einem die Sonne auf die Haut scheint«, erwiderte sie mit sanfter Stimme. »Machen Sie sich Sorgen um Ihre Frau?«

»Eigentlich nicht. Ich glaube, wir laufen im Augenblick nur aneinander vorbei.«

Dass er sich keine Sorgen machte, schien sie ihm nicht ganz abzunehmen.

»Falls wir Ihnen helfen können, lassen Sie es uns wissen. Wir haben die Zimmernummer 22. Und keine Hemmungen, junger Mann«, ermunterte sie ihn.

»Vielen Dank für Ihr freundliches Angebot. Ich werde Sie bestimmt in den nächsten Minuten finden. So groß ist das Hotel ja schließlich nicht«, bedankte er sich.

»Sie wird gewiss jeden Moment auftauchen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Vielleicht sieht man sich wieder.«

»Ihnen auch. Auf Wiedersehen.«

Als Nächsten wollte Marcel den muskelbepackten Strandwächter fragen, aber der war nicht an seinem Platz. Also weiter Richtung Lobby. Da stand das Prachtexemplar mit einer attraktiven Concierge flirtend, die sich augenscheinlich noch in der Ausbildung befand. Er unterbrach das turtelnde Paar nur ungern.

»Scusi, parla inglese, per favore?«, richtete er sich im holprigen Italienisch an die junge Dame.

»Yes, Mister Grünwald«, antwortete sie mit einem so charmanten Lächeln, dass er verstand, warum der Typ sie anbaggerte. »Aber Sie können gerne Deutsch mit mir sprechen.«

Was für ein Mädchen, dachte er. Das Deutsch klang gut und zusammen mit diesem süßen italienischen Akzent geradezu zum Anbeißen.

»Dankeschön, sehr gerne«, antwortete er erleichtert. »Hören Sie. Ich vermisse meine Frau.«

Kaum dass er die Worte ausgesprochen hatte, machte sich ein überbreites Grinsen auf dem Gesicht des Muskelprotzes breit, der anscheinend genügend deutsch verstand.

Als die junge Concierge Marcels Gesicht sah, reagierte sie vorausschauend.

»Marco, du hast bestimmt noch am Strand zu tun«, schubste sie ihren Kollegen verbal aus der Lobby.

KAPITEL 8

Das Zimmer kam ihm so leer, so viel ruhiger vor als sonst. Als ob die Mopeds und Motorroller mit ihrem endlosen Knattern einen Bogen um sein Zimmer machen würden. Den Kopf auf die Hände gestützt, saß Marcel auf dem Bett. Die junge Concierge hatte sich sehr bemüht, ihn zu beruhigen.

»Vielleicht ist Ihre Frau in eine der Buchten geschwommen und dort an Land gegangen, hat sich in die Sonne gelegt und ist eingeschlafen. Das kommt gar nicht so selten vor. Wenn die Leute aufwachen und merken, wie schnell die Zeit vergangen ist, bekommen sie meist selber einen Schreck. Dann wollen sie nicht mehr zurückschwimmen, sondern gehen lieber zu Fuß. Das ist natürlich eine viel weitere Strecke und dauert entsprechend länger. Deswegen kommen sie erst spät ins Hotel zurück.«

Sie hatte ihn verständnisvoll angelächelt und mit sanfter Stimme hinzugefügt: »Machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Frau wird bald wieder da sein.«

Das war eine plausible Erklärung, hatte er zugeben müssen. Er hatte sich bedankt und war zurück aufs Zimmer gegangen. Wo sollte er auch sonst hingehen? Da saß er nun und wartete.

Die Zeit verging. Jedes Mal, wenn auf dem Flur Schritte zu hören waren, zuckte er zusammen, doch jedes Mal gingen die Schritte an seiner Zimmertür vorbei, bis sie vom Teppichboden aufgesogen wurden.

Marcel schaute auf die Uhr. Viertel nach neun. Er versuchte, die Zeit zu überschlagen, die sie für ihren Rückweg brauchen würde. Rasch musste er einsehen, dass es nichts half. Er konnte nur raten, um welche Uhrzeit sich Claudine von ihm zum Schwimmen verabschiedet hatte, wie lange sie tatsächlich geschwommen war, ob und wie lange sie geschlafen hatte, wie schnell sie barfuß laufen konnte und, und, und. Alles nur Vermutungen, vage Spekulationen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu warten.

Sie war schließlich kein Kind. Überall wimmelte es von Einheimischen und Touristen, die sie mit ihren exzellenten Sprachkenntnissen fragen und notfalls um Hilfe bitten konnte. Abends begann hier das Leben, bis es um Mitternacht förmlich brodelte. Die Nacht war hier der Höhepunkt des Tages, so seltsam das auch klang, aber so war das hier im Süden.

Seine Gedankenspiele und die Warterei lullten ihn ein.

Plötzlich schlug er die Augen auf. Halb elf. Er musste eingedöst sein.

»Claudine, bist du da?«

Doch die ersehnte Antwort blieb aus.

Er ging ins Bad, drehte den Wasserhahn auf und schüttete sich mit beiden Händen Wasser ins Gesicht. Es half wenig, um ganz wach zu werden, denn es war lauwarm. Kaltes Wasser gab es nur frühmorgens, wenn es über Nacht in den Tanks abgekühlt war.

Er sah erneut auf die Uhr. Fünf nach halb elf. Allmählich wurde er unruhig. Er fing an, im Zimmer auf und ab zu laufen, blickte eine Weile gedankenverloren durch das Fenster auf den Strand. Was sollte er tun? Nach ihr suchen? Aber wo? Er hatte ja keine Ahnung, in welche Richtung sie geschwommen war. Ihr entgegengehen zu wollen, wäre sinnlos, er wusste ja gar nicht, wohin. Es war wie verhext.

Er legte sich, angezogen wie er war, aufs Bett. Wie lange wollte er warten? Was konnte er überhaupt tun? Die Gedanken schossen kreuz und quer durch seinen Kopf. Zur Polizei? Wie in den Fernsehkrimis würde der diensthabende Sergente in der lokalen Polizeiwache ihm freundlich, aber bestimmt erklären, dass sie erst etwas unternehmen könnten, wenn seine Frau länger als vierundzwanzig Stunden vermisst würde. Mit den üblichen Standardformulierungen für besorgte Ehemänner, deren Frauen im Urlaub abhandengekommen waren, würde man ihn hinauskomplimentieren. Von denen gab es schließlich eine ganze Menge. In der Hauptsaison bräuchte die italienische Polizei eine Armee von Polizisten, wenn sie jede zeitweise verloren gegangene Ehefrau oder Freundin suchen müsste. Die Damenwelt hatte sich mittlerweile emanzipiert. Auch sie gönnte sich gerne eine Auszeit vom eintönigen Eheleben.

Gott sei Dank musste er sich diesbezüglich keine Gedanken machen. Dennoch fing er langsam an, sich ernsthaft Sorgen um sie zu machen. Aber ihm blieb nichts anderes übrig, als sich in Geduld zu fassen. Er verschränkte die Arme hinter dem Kopf und ließ sich tiefer ins Kopfkissen sinken. Nach wenigen Augenblicken fielen ihm die Augen zu. Unruhige Träume quälten ihn.

»Signorina, Sie sind ja ganz nass.«

Mit seinen muskulösen Armen griff der hoteleigene Beachboy nach einem flauschigen Frotteehandtuch und begann, sanft den Rücken von Claudine abzutupfen. Claudine strahlte ihn dankbar an. Ungeniert wanderte seine rechte Hand unter den Träger ihrers Bikinioberteils.

Plötzlich stand Marcel neben ihnen, griff dem Adonis ins lockige Haar und riss seinen Kopf mit einem mächtigen Ruck zurück. Der brauchte nur einen Augenblick, um seine Fassung wiederzugewinnen. Unverschämt grinste er Marcel an.

Marcel stürzte sich auf ihn. Wieder und wieder schlug er auf den Adonis ein, bis seine Kräfte nachließen, doch seine Fäuste wollten nicht aufhören …

Es dauerte eine Weile, bis Marcel begriff, dass jemand an die Zimmertür klopfte und er nur geträumt hatte. Er schlug die Augen auf.

»Einen Augenblick«, rief er automatisch.

Das Klopfen hörte auf.

Marcel konzentrierte sich darauf, wieder in die Wirklichkeit zurückzukehren. Dieser schwachsinnige Traum hatte ihn völlig durcheinandergebracht. Wie spät war es eigentlich? Claudine! Na endlich!

»Claudine!«, brach es aus ihm heraus. Er rannte zur Tür und riss sie auf.

KAPITEL 9

Eine Frau stand vor ihm. Aber nicht Claudine. Sie sah ihr nicht einmal ähnlich.

»Signor Grünwald?«

Marcel musterte sie von oben bis unten. Sie trug eine Uniform.

»Signor Grünwald?«, wiederholte sie.

War er noch nicht ganz wach oder war sie Teil seines Traums? Er schaute ihr direkt ins Gesicht, ohne zu reagieren.

»Signor Grünwald?«

Marcel zuckte zusammen.

»Ja.« Mehr kam nicht aus seinem Mund.

»Sind Sie Herr Grünwald?«, wiederholte die uniformierte Frau nun zum vierten Mal in perfektem Deutsch.

»Ja, der bin ich. Wieso?«, entgegnete Marcel langsam.

Endlich kam er wieder zur Besinnung.

»Wer sind Sie? Wie spät ist es überhaupt?«

»Sechs Uhr dreißig. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Brendani, Commissaria Brendani. Ich muss Sie dringend sprechen. Darf ich reinkommen?«, fragte sie freundlich.

»Ja, natürlich«, erwiderte Marcel.

Automatisch trat er einen Schritt zur Seite.

»Können wir uns setzen?«

»Bitte.«

Marcel rückte ihr einen Stuhl heran. Er selbst nahm auf der Bettkante Platz. Sein Gehirn schaltete sich langsam wieder ein.

»Sie sind von der Polizei. Claudine. Meine Frau. Ist etwas mit meiner Frau? Ist ihr etwas zugestoßen?«, platzte es aus ihm heraus.

»Das wissen wir noch nicht«, entgegnete die Polizistin.

»Warum wollen Sie mich dann sprechen?«

»Wir haben von der Concierge des Hotels erfahren, das Sie Ihre Frau vermissen. Ich wollte mich erkundigen, ob Sie wieder bei Ihnen ist«, erklärte sie mit ruhiger Stimme.

»Dann würde ich Sie bestimmt nicht fragen, ob ihr etwas zugestoßen ist«, antwortete Marcel gereizt.

»Natürlich. Entschuldigen Sie bitte, aber ich musste Sie das fragen.«

»Wissen Sie nun etwas über meine Frau oder nicht?«, verlor Marcel die Nerven.

»Am Hotelstrand wurde heute Morgen bedauerlicherweise eine junge Frau tot im Wasser aufgefunden. Einige der Hotelangestellten meinten, dass es sich eventuell um Ihre Frau handeln könnte.«

»Oh Gott! NEIN!«

Marcel sackte zusammen.

»Wir sind uns nicht sicher. Ich möchte Sie bitten, mich nach unten zu begleiten, um sich die Frau anzusehen. Vielleicht sieht sie Ihrer Frau nur ähnlich.«

Ihre Stimme klang wenig hoffnungsvoll.

Marcel schaute ihr direkt in die Augen.

»Lassen Sie uns gehen. Schnell«, bat er und stand auf.

KAPITEL 10

Die sechs Stockwerke hinunter bis zur Lobby waren eine Qual. Der Aufzug schien sich in Zeitlupe zu bewegen, als wäre die Schwerkraft aufgehoben worden. Aber nicht nur der Aufzug schien quälend langsam zu sein, auch in seinem Kopf schien keine Schwerkraft mehr zu existieren. Raum und Zeit verschwammen. Die junge Kommissarin, die regungslos neben ihm stand, nahm sein Unterbewusstsein nur durch einen Nebel wahr.

Claudine, flackerte es wieder und wieder in seinem Hirn auf. Es war ihm unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Claudine. Claudine.

Der Aufzug ruckte, bevor er zum Stehen kam und die Stahltür seitwärts aufglitt. Marcel bewegte sich nicht. Seine Hast war in Trägheit umgeschlagen. Zeit war mit einem Mal relativ. Relativ wichtig, um schnell Gewissheit zu bekommen, relativ unwichtig, um eine Ungewissheit gar nicht erst zu einer Gewissheit werden zu lassen, die man um keinen Preis haben wollte. Strand. Ertrunken. Tot.

»Herr Grünwald« hörte er eine sanfte, ruhige Frauenstimme. »Herr Grünwald, kommen Sie bitte.«

Er konnte sich nicht bewegen. Die Beine wollten nicht.

Commissaria Brendani fasste ihn am Arm und zog ihn mit sich. Diese Reaktion war ihr nicht fremd. Zuerst konnten die Angehörigen nicht schnell genug erfahren, ob es sich bei dem Opfer tatsächlich um die vermisste Person handelte, aber je näher der Augenblick der Identifizierung heranrückte, desto größer wurde die Angst davor, dass die schlimmste aller Befürchtungen wahr werden könnte. Der vernebelte Blick dieses Mannes, den sie durch die Lobby führte, sagte ihr genau das.

Die Strahlen der morgendlichen Sonne tauchten den Strand in ein warmes Licht. Trotz der frühen Stunde war er voller Menschen. Hotelangestellte, Gäste, Polizisten, Schaulustige. Hinter einer Absperrung, die die Neugierigen auf Abstand hielt, stand nahe am Wasser ein Krankenwagen. Die Sanitäter wurden von einer Küchenhilfe des Hotels mit Kaffee in Pappbechern versorgt. Commissaria Brendani bugsierte Marcel durch die Menschenmenge. An der Absperrung ließen ihre Kollegen sie mit einem respektvollen Kopfnicken passieren. Sie führte ihn um den Krankenwagen herum, bis sie vor einer Trage stehenblieb. Die Person darauf war vollständig mit einem weißen Tuch bedeckt.

Sie sah Marcel an.

»Es ist kein schöner Anblick. Der Körper lag vermutlich die ganze Nacht im Wasser. Nehmen Sie sich Zeit. Wenn Sie soweit sind, nicken Sie einfach.«

Sie ließ seinen Arm los und bedeutete ihren umstehenden Kollegen mit einer Kopfbewegung, auf Abstand zu gehen.

Marcel starrte ausdruckslos auf die Trage.

»Oh Gott, lass es nicht Claudine sein.«

Seine Knie zitterten, als sein Kopf sich kaum wahrnehmbar senkte. Commissaria Brendani zog das Tuch so weit zurück, dass es das Gesicht einer jungen Frau mit langen braunen Haaren freigab.

Marcel blickte in die toten Augen. Im selben Moment wurde die Schwerkraft gänzlich aufgehoben.

KAPITEL 11

Trotz des furchtbaren Anblicks hatte er sie sofort erkannt, dann das Bewusstsein verloren. Die Kommissarin hatte ihn gestützt, damit er sanft zu Boden glitt und nicht wie ein nasser Sack in den Sand plumpste. Die Sanitäter, die herbeigeeilt waren, hatte sie mit einer Handbewegung zurückgehalten.

»Geben sie ihm einen Moment. Er wird von alleine wieder zu sich kommen. Sie können den Leichnam jetzt in die Gerichtsmedizin bringen. Ich denke, die Identifizierung war eindeutig.«

Als er die Augen aufschlug, blickte er direkt in das Gesicht der Commissaria. Sie streckte ihm die Hand entgegen, die er dankbar ergriff, und half ihm auf. Sogleich bemerkte er, dass die Trage nicht mehr da war.

»Wo ist meine Frau?«

»In der Gerichtsmedizin«, erwiderte sie ruhig. »Ich muss Sie das leider jetzt noch einmal ganz offiziell fragen. Ist die Tote zweifelsfrei Ihre Ehefrau?«

»Ja«, antwortete er leise. »Was ist mit ihr passiert?«

»Den ersten Angaben des Notarztes zufolge ist Ihre Frau ertrunken.«

»Warum bringen Sie sie dann in die Gerichtsmedizin?«.

»Das ist Vorschrift. Alle ausländischen …« Sie stockte, um nach einem passenden Wort zu suchen, da sie den Begriff Leichen vermeiden wollte.

»Bei Touristen«, begann sie noch einmal, »ist es Pflicht, den Tod gerichtsmedizinisch untersuchen zu lassen, um die Todesursache einwandfrei festzustellen«, ergänzte sie.

Marcel schaute sie ungläubig an.

»Reine Routine, aber leider eine notwendige Formalität.«

»Natürlich«, erwiderte er monoton.

Zur weiteren Befragung musste er sie auf die Questura begleiten. Die Eheleute Brennebusch aus Zimmer 22 wurden als Zeugen befragt. Sie bestätigten Marcels Angaben. Die Autopsie der Leiche ergab zweifelsfrei Tod durch Ertrinken. Claudines Lungen waren vollständig mit Salzwasser gefüllt. Eine Schwimmerin, die ihre Kräfte überschätzt und vergeblich gegen eine Unterwasserströmung gekämpft hatte, gab keinen Anlass dazu, ein Verbrechen zu vermuten. Daher wurde auf weitere Untersuchungen verzichtet. Zu Dokumentationszwecken wurde die Tote brust- und rückseitig fotografiert, der ausführliche Bericht in italienischer Sprache um eine deutsche Übersetzung ergänzt und der deutschen Botschaft zugestellt.

Commissaria Brendani war auf sehr einfühlsame Weise behilflich. Selbst in der Kommunikation mit der Botschaft, mit der sie eigentlich nichts zu tun hatte, unterstützte sie ihn, ohne viel zu fragen. Durch ihre hervorragenden Deutschkenntnisse bahnte sie ihm den Weg durch den italienischen Formulardschungel mit hunderten von Genehmigungen und Stempeln für die Überführung des Leichnams.

Er wusste gar nicht, wie er die ganzen Formalitäten ohne Emilias Unterstützung bewerkstelligt hätte. Für ihn waren die Tage, bis er zusammen mit dem Sarg zurückflog wie ein schwerer, dunkler Schleier, der alles zudeckte und ihn bewegungsunfähig machte. Emilia schaffte es wie eine langjährige, vertraute Freundin, diesen Schleier, wann immer notwendig, soweit zu lüften, dass die erforderlichen Dinge getan werden konnten, was bedeutete, dass sie von ihr erledigt wurden.

Vor dem Abflug fragte er sie, wieso sie das alles für ihn tat. Mit ihrer freundlichen, ruhigen Stimme antwortete sie nur: »Ist es nicht schön, einem anderen Menschen helfen zu können, ohne nach einem Warum zu fragen?«

»Ja«, erwiderte er leise, »danke«, und küsste sie zum Abschied auf die Wange.

KAPITEL 12

Claudines Wunsch war gewesen, verbrannt zu werden, und ihre Asche sollte auf dem Mittelmeer verstreut werden. Aber die Frankfurter Administration hatte Einwände. Also bestach Marcel einen Angestellten des Krematoriums, der ihm die Asche in einem unauffälligen Gefäß aushändigte und die Urne für die Beerdigung mit Kaminasche befüllte. Er erzählte niemanden davon, denn er wollte Claudine einfach nur ihren Wunsch erfüllen.

Zwei Wochen später fuhr er mit dem Wagen nach Cassis, einem kleinen Fischerort an der französischen Mittelmeerküste, wo sie ihre ersten gemeinsamen Urlaube verbracht hatten. Dort hatte sie ihn immer beim Essen der Fischsuppe fotografiert, wie er mit den endlosen Fäden des geschmolzenen Käses kämpfte, und vor lauter Lachen die meisten Bilder verwackelt.

Mit einem Fischerboot ließ er sich in eine der vielen Buchten der Calanques fahren. Es war ein wunderbarer Sommertag. Die Sonne strahlte. Er öffnete das Gefäß und streute die Asche auf die glitzernden Sterne des Meeres. Der Fischer sah, wie sich Marcels Augen mit Tränen füllten, und verstand die Situation. Wortlos widmete er sich dem Boot. Nachdem sie wieder angelegt hatten, fragte ihn der Fischer, ob er mit ihm einen Pastis trinken wolle. Marcel nickte. Der Fischer führte ihn in eine kleine Bar am Hafen, in die sich selten Touristen verirrten. Er bestellte zwei Gläser des nach Lakritz schmeckenden französischen Nationalgetränks, das Marcel kannte, aber eigentlich gar nicht so sehr mochte. Doch hier und heute war es genau das Richtige. Der Fischer sprach kein Wort, stellte keine Fragen. Er sah Marcel nur mit einem schwermütigen Blick an und schien mehr zu verstehen, als alle Worte hätten ausdrücken können.

So saßen sie nur da und tranken. Bis zum frühen Abend.

Mit einem Mal stand der Fischer auf, ging in die Bar hinein, redete ein paar Worte mit dem Mann am Tresen, von denen Marcel nur so viel verstand wie: »Schreib es an. Für beide. Salut«.

Der andere erwiderte den Gruß, und der Fischer kam wieder aus der Bar heraus.

»Bon, mon Ami, es ist Zeit, etwas zu essen. Komm, wir gehen zu mir nach Hause. Meine Frau kocht gut. Es wird dir schmecken.«

»Merci«, antwortete Marcel bloß.

Er stand auf und folgte dem Fischer.

Der führte ihn durch ein paar enge Gassen, bis sie nach wenigen Minuten ein gelb getünchtes, typisch provenzalisches Haus mit hellblauen Fensterläden und blitzblank geputzten Fenstern erreichten. Üppige Bougainvillearanken kletterten ungehindert das Mauerwerk hoch.

Wie idyllisch, dachte Marcel. Nur für Frankreich irgendwie zu ordentlich. Er hatte sich das Zuhause eines Fischers anders vorgestellt: Mit kaputten Netzen vor der Tür, die darauf warteten, geflickt zu werden, Reusen, alten Plastikkanistern, die als moderner Bojenersatz dienten. Doch nichts dergleichen war zu sehen. Es roch weder nach Fisch noch nach vermodernden Resten von Seetang.

Der Fischer schloss die Tür auf. Mit einer einladenden Geste forderte er Marcel auf einzutreten. Als Marcel in dem schmalen Flur stehen bleiben wollte, zeigte er geradeaus auf eine Tür. Marcel öffnete sie und trat in einen von der Abendsonne in sanftes Licht getauchten Innenhof. In der Mitte hatte sich eine Platane von beachtlichen Ausmaßen breitgemacht, darunter war ein langer rustikaler Holztisch mit einfachen Stühlen. Überall standen Kübel mit dem prächtigsten Oleander, Lavendel und Hibiskus, den man sich nur vorstellen konnte, sogar an den Wänden rankte die Blütenpracht schier um die Wette. Ein einziges Blumenmeer. Neben dem Baum entdeckte er einen Brunnen, der mit seinen verspielten Wasserspeiern für eine angenehm kühle Luft sorgte. Er war überwältigt.

»Bonsoir, mon Amour.«

Er jetzt bemerkte Marcel eine zierliche Frau, die auf den Fischer zueilte. Nachdem sie ihm einen Kuss auf den Mund gegeben hatte, schaute sie Marcel an.

Als der Fischer den fragenden Blick seiner Frau sah, setzte er zu einer Erklärung an: »Das ist …«

Er zögerte. Der Fremde und er hatten sich bisher nicht einmal vorgestellt.

»Marcel. Marcel Grünwald, Madame.« Er nahm ihre Hand. »Enchanté.«

»Enchantée, Monsieur« entgegnete sie freundlich.