Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

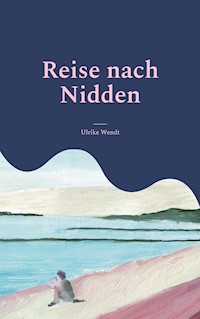

Eine Sommerreise nach Litauen, auf die Kurische Nehrung, nach Nidden wird mit großer Leichtigkeit, amüsant und beinahe spielerisch erzählt. Wie ein Zugvogel schwebend taucht man im Lesen in die Welt nach der Wende ein, als die Grenzen durchlässig wurden und die Menschen einander begegnen konnten. Die wunderschöne Landschaft auf dem Weg durch Polen und Kaliningrad zur Nehrung hin wird greifbar, aber auch die schweren Schicksale und die großen Lasten der Vergangenheit, die überall unübersehbar das Leben ausmachen. In der Form eines Reisetagebuches nimmt Ulrike Wendt mit in die Erlebnisse und Gedanken eines jungen Paares, das zudem eine eigene schwere Aufgabe zu bewältigen hat. Das Buch ist ein Muss für alle, die selbst eine Reise auf die Nehrung planen, oder in sonstiger Weise mit der Gegend in Verbindung stehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 166

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Beißender Rauch

Tag vor dem ersten Tag

Erster Tag

Zweiter Tag

3. Tag – Ein neuer Tag ist ein neues Programm

4. Tag

5. Tag geht.

6. Tag

7. Tag

Beißender Rauch

Nur das half gegen die dunkle Nacht: Licht.

Ich ging über die schnurgeraden Krankenhausflure, die in zuverlässigen Abständen von strahlweißem Licht aus Neonröhren geflutet wurden, unerbittlich, damit in keinem Falle etwas verborgen werden konnte.

Licht bestrahlte von oben, ansonsten herrschte physische Leere. Das hatte in allen Hospitälern der Welt so zu sein, damit nichts übersehen werden konnte, und auch, damit kein bösartiger Keim ein Versteck, einen verborgenen Winkel finden konnte, irgendeine Pfütze oder Lache, ein Stück verklebtes Papier oder einen Rest von etwas, das nicht mehr zuzuordnen war, um darin den perfekten Nährboden für das Wachsen einer mörderischen Krankheit zu finden.

Manche der Keime aber versteckten sich gerade hier: In der Halterung der Leuchtkörper, dem Licht abgewandt, dort, wo die gewärmten Kabel aus der Flurdecke traten, denn Platz brauchten sie nicht.

Ich mochte es nicht. Ich mochte das unerbittliche Licht nicht. Es leuchtete immer gleich und gab vor, die Stunden der Nacht austauschbar zu machen, es erzeugte eine Art vorgegaukelter Gleichrangigkeit der Zeit und permanenter Aufmerksamkeit, die es nicht gab.

Ich hatte Nachtdienst in dieser Nacht, in dieser Osternacht, die einerseits ihre Schwärze schon ausgebreitet hatte, die aber andererseits noch viele Stunden mit unberechenbaren Überraschungen zu bieten haben würde. Ich war diensthabende Ärztin, allein. Ja, ich hätte natürlich Hilfe von Kollegen holen können, wenn irgendetwas geschah, das ich allein nicht würde bewältigen können. Im Regelfalle aber war ich allein.

In den Zimmern lagen die Patienten und schliefen, hoffentlich. Auf der Intensivstation surrten zuverlässig die Perfusoren, die Monitore arbeiteten regelmäßig. Den Patienten ging es soweit gut.

Manche von ihnen waren allerdings wach, manche von der Normalstation wanderten hier und da herum, was sie besser nicht tun sollten, denn die Nachtschwester konnte sie so schlechter im Auge behalten. Je weiter aber die Nacht vorankam, desto ruhiger wurde es, stiller, weißer, immer weißer.

In dieser Nacht würden die anderen draußen Osterfeuer abbrennen, bald schon, um sich mit heißen Getränken am Feuer zu wärmen. Ich aber hatte Wache zu halten. Ich aber war zuständig für die Kranken, für alle Fälle.

Zum Glück gab es wenigstens einen Ort der Ruhe für mich. Einen Ort, um aufzutanken, durchzuatmen und neuen Mut zu fassen, um wieder in die weiße Nacht gehen zu können. Dieser Ort war der Aufenthaltsraum meiner Station mit Ellen darin. Schwester Ellen hatte ebenfalls Nachtdienst. Sie war einer der gelassensten Menschen, den ich kannte. Ellen hatte immer eine Lösung, einen Plan, eine Idee. Ihr blieb nichts verborgen. Sie erkannte Verschlechterungen bei den Patienten, wenn die selbst es noch nicht bemerkt hatten.

„Wenn ich mal ins Krankenhaus muss, dann komme ich nur auf deine Station, Ellen.“ Das sagte ich und meinte es auch so. Ellen hatte alles: Herz und Verstand. Und so war auf ihrer Station auch immer heißer Kaffee fertig. Kaffee, der wach hielt, der ein Schwätzchen zuließ. Außerdem hatte Ellen von Zuhause eine Stehlampe mitgebracht, illegal natürlich. Diese Lampe aber, deren Keimbesiedelung natürlich in keiner Weise geprüft wurde, erzeugte dieses warme, gemütliche Licht, dieses Nachtlicht, das mir so fehlte. So versuchte ich jede Unterbrechung in Ellens Zauberraum zuzubringen. Sie hatte zu tun. Ich hatte zu tun. Aber irgendwie gelang es uns immer wieder, viel zu viel von dem schwarzen Konzentrat in uns einzuflößen. In Ruhe, im Gespräch.

Es war so: Die Nachtdienste hatten auf eine unerklärliche Weise Themen. Manchmal passierte nichts, manchmal alles. Dieser Nachtdienst hatte sein Thema schon preisgegeben. Das Thema hieß: Kopfschmerzen. Die Osterfeuer draußen wurden gerade angefacht, das aufgeschichtete Holz, die knochentrockenen, nadelfreien Tannenbäume nahmen mit einem leichten Knistern das Feuer auf. Noch war die Rauchfahne zart, als ich den ersten Notfall der Nacht in der Ambulanz antraf. Es war eine junge Frau mit Kopfschmerzen. Ihr Blick war unruhig und sie hatte Angst, das sah ich. Sie aber sagte:

„Es ist nicht so wichtig. Ich hab nur diese verdammten Kopfschmerzen. Eigentlich ist es schon wieder besser. Vor ein oder zwei Stunden, da ist es schlimm, sehr schlimm gewesen. Ich dachte, dass mir der Kopf platzt. Aber eigentlich kann ich jetzt auch wieder nach Hause gehen.“

Das sagte sie mit dem Flackern der Angst in den Augen, als ich zum ersten Mal den Rauch roch. Er kam durch die geschlossenen Fenster von draußen. Es mussten viele Feuer sein, es mussten große Feuer sein.

Nun, wer in der Osternacht mit Kopfschmerzen ins Krankenhaus geht, der ist krank. Das steht fest. Es ist riskant, es ist gefährlich für die Patientin und für die Ärztin, wenn die Situation unterschätzt wird. Ich fürchtete mich vor der Gefahr, das zu übersehen, was heimlich, ruhig und wortlos in meiner Patientin wirkte. Was sie teils schwere Schmerzen erleben ließ, sich dann aber auch wieder zurückzog, ohne in seiner Bedrohlichkeit nachgelassen zu haben und sie schon näher an den Tod als an das Leben gebracht haben konnte, ohne dass sie selbst das auch nur ahnte.

Deshalb, weil ich das befürchtete, deshalb allein holte ich die Bereitschaft in die Röntgenabteilung, um in den schmerzenden Kopf blicken zu können und nahm die Patientin auf. Sie kam lustlos vom Osterfeuer, die zuständige MTA, sie roch nach Rauch, aber sie verhalf zu dem Einblick in den Kopf, wo sich tatsächlich eine Blutung zeigte, eine sehr gefährliche Blutung, mit der die schwer Erkrankte sofort in eine nahe Neurochirurgie verlegt werden musste. Alles tat ich, damit sie rasch und sicher dort ankam.

Der Rauch nahm zu, er trat durch die geschlossenen Fenster auf den Flur. Erst ab einer gewissen Konzentration schmeckte ich den Biss des Rauches, die kleinen Ascheteilchen, die bitter-erdig und scharf sind, unangenehm, sehr unangenehm im Mund. Das war eingetreten, als ich endlich sicher sein konnte, die junge Frau gut weitergeleitet zu haben. Was aus ihr werden würde, konnte niemand vorhersagen.

Mir blieb nur die Flucht in Ellens Schutzraum. Ellen war dort. Aber sie war nicht allein. Einen ihre Schützlinge, eine Bettflüchtige, hatte sie zu sich gesetzt, während sie ihre Schreibarbeiten machte. Ich kam dazu. Ich erkannte Ellens Schützling als Frau Liskis von Zimmer 5.

Ellen schrieb, Frau Liskis sprach:

„Ja, ja kalt war der Winter, als wir auf die Flucht jehen mussten, weg von Zuhause, weg von Ostpreußen, fort. Der Schnee knirschte ordentlich, der trockene, eiskalte Schnee, als wir losjefahren sind mit dem Pferdewagen und ein paar Sachen drauf, wenig, viel zu wenig. Nacht war´s wie jetzt, schwarze Nacht. Die Russen kamen, wir hörten die Geschütze brüllen. ,Über´s Haff müsst ihr, über´s Haff!‘, so hieß es, und: ,Das jeht noch, da kommt ihr noch durch, alles andere ist dicht. Nur da kommt ihr noch durch!‘ Und schnell musste es jehen, sehr schnell, Frau Doktor. Die Russen kamen schon. Da sind wir rauf aufs Haff, zugefroren wars, das Wasser. Rüber wollten wir, dahin, von wo man wegkam, in den Westen, übers Wasser, mit Schiffen. Und da isses passiert, das mit mein kleines Rolfchen. Einjebrochen isses, ins Eis, wech wars, einfach so, mein Rolfchen. Ich habs nicht jemerkt, Frau Doktor, so schnell isses jegangen. Verschwunden, unters Eis, nichts mehr zu sehen von dem Kind. Von einem Aujenblick zum anderen hin war mein Rolfchen nicht mehr. Und er war doch noch so klein, ein kleiner Junge war er, ein Jungelchen, mein Rolfchen.

Da ist der Pastor jekommen, der von unserem Dorf, der war mit auf der Flucht. Der hat mir den Arm auf die Schulter jelecht und dann hat er jesacht:

,Kommen sie zu mir, Frau Liskis, jehen sie mit mir, wir beide beten für ihren Sohn.‘“

Frau Liskis sprach nicht mit Ellen oder mir, sie sagte das, was sie sicher schon tausende von Malen gesagt hatte. Ihr Blick ging nach innen, zu ihren Bildern hin.

„So hat er das jesacht, der Pastor, und so ham wir das jemacht, was der Pastor jesacht hat. Aber das Rolfchen, das ist dajeblieben, da unter das Eis und ich bin fort.“

Ellen schrieb und ich musste wieder in die Aufnahme, denn die Kopfschmerzen hatten ein neues Opfer gefunden. Diesmal war es ein junger Mann, der in Begleitung seiner Freundin erschien.

„Den ganzen Tag haben seine Kopfschmerzen zugenommen, er ist auch müde und der Nacken tut ihm weh.“

Der junge Mann war Maurer von Beruf und sichtlich krank, langsam in Bewegung und Sprache und wollte nur seine Ruhe haben. Als ich ihn untersuchte, fand ich seinen Nacken steif und auch, dass er Infektzeichen hatte. Er wurde sofort aufgenommen. Die Verdachtsdiagnose war, dass er eine Hirnhautentzündung hatte. Da musste dringlich das Nervenwasser untersucht werden, denn es würde erklären, ob und was vorlag.

Ellen und ich mussten ran. Wir mussten etwas von dem Nervenwasser gewinnen, um dem Patienten helfen zu können. Dazu musste mit einer langen Nadel tief unten an der Wirbelsäule, dort, wo kein Rückenmark mehr verläuft, der gut in den Wirbeln eingebettete Schlauch, der das Nervenwasser führt, angestochen werden, vorsichtig, behutsam, entschlossen und in einer nicht zu langen Prozedur.

Es war tiefe Nacht, Mitternacht hieß die Stunde. Der Rauch war unerträglich, aber wir schafften es. Die Frau im Labor war munter, denn ein Nachtdienst ohne Arbeit ist doch furchtbar öde. Da ist die Bestimmung einer Nervenwasseranalyse eine willkommene Abwechslung.

Ich trug die Probe selbst in das Labor und wartete ab, sah zu, damit ich möglichst schnell das Ergebnis hatte. Es bestätigte sich die Hirnhautentzündung, ein bakterieller Infekt.

Ich musste nun wirklich meinen Oberarzt anrufen, um die Therapie zu besprechen und die weiteren Maßnahmen. Er war gnädig und froh, dass er nicht extra kommen musste, denn natürlich war er noch beim Osterfeuer, vielleicht schon auf dem Heimweg, wer weiß. Die Therapie war rasch besprochen, die Prognose für den Patienten günstig.

Ellen und ich tranken nach dieser Aufregung erstmal einen Kaffee und holten Frau Liskis dazu, die Schlaflose, die wir in der Ecke beim Kaffeeautomaten aufgesammelt hatten.

„Setzen sie sich zu uns.“

Wir waren erschöpft, es war nun weit nach Mitternacht, die schlimmsten Stunden standen uns noch bevor, die nämlich zwischen drei und fünf, wenn man glaubt, wahnsinnig vor Müdigkeit zu werden. Ich hätte schlafen können, aber der Kaffee und das verschüttete Adrenalin wollten das nicht zulassen.

Frau Liskis saß wie eine Kollegin bei uns. Wir schwiegen, sie sprach:

„Und dann hat der Pastor jesacht:

,Kommen sie zu mir, Frau Liskis, jehen sie mit mir, wir beide beten für ihren Sohn.‘“

Es kam mir so vor, als würde die Geschichte von Frau Liskis immer kürzer. Sie redete und redete auf uns ein. Wir zwei waren hoffnungslos übernächtigt und erschöpft und ergaben uns in unser Schicksal. Wir konnten nichts anderes mehr tun, als dazusitzen, den Kaffee zu trinken, der nun fast kalt war und in stoischer Gleichmut immer und immer wieder Frau Liskis reden zu hören:

„Kommen sie zu mir, Frau Liskis, jehen sie mit mir, wir beide beten für ihren Sohn.“

Frau Liskis blickte nach dem Ende ihrer Worte tief in sich hinein, das ging einige Minuten so, dann begann alles wieder von vorn. Sie sprach, sie erzählte. Und nach weiteren Minuten hörten wieder das unabwendliche Ende der Geschichte:

„Kommen sie zu mir, Frau Liskis, jehen sie mit mir, wir beide beten für ihren Sohn.“

Wir hörten die nun schon mit stoisch anmutender Gleichmut von Frau Liskis gesprochenen Worte immer und immer wieder. Sie verwandelten sich bald in einen Choral, bald in ein Gebet.

Frau Liskis hielt bei uns aus. Weitere Kopfschmerzen kamen nicht, nur noch ein viel zu langsamer Herzschlag auf der Intensivstation. Erst als der Morgen dämmerte, da ging auch Frau Liskis schlafen. Der Rauch war nun überall, kalt, dumpf und träge hatte er sich in das weiße Licht gemischt, in die Bronchien und hatte sich auf die Krankenakten gelegt, auf die Spritzen, die Infusionen und die Frühstückstabletts.

Diese Nacht konnte ich nicht vergessen.

Nicht nur die Worte von Frau Liskis hatten mich gefangen genommen, sondern auch ihr Blick. Es war, als hätte sie ein Tor in die Vergangenheit geöffnet, ein trauriges Tor hin zu Rolfchen, unter das Eis des Frischen Haffs im Winter 1944/45.

„Es ist so schrecklich, was der Krieg mit den Menschen macht“, sagte ich später zu meinem Ehemann.

Er aber, der Vernünftige, Kluge antwortete:

„Aber das ist alles sehr, sehr lange her. Der Krieg ist längst vorbei. Du bist geboren, als er lange schon zurücklag. Du hast gar nichts damit zu tun.“

Aber ich befürchte, dass mein Reisewunsch in den Osten, dass dieser Reisewunsch, der seit jener Nacht immer wieder aufflackerte, etwas mit Frau Liskis zu tun hatte, mit Frau Liskis und mit Rolfchen, wer weiß.

Aber ich wollte diese Reise nicht nur aus Traurigkeit unternehmen und weil mich das Leid eingenommen hatte, etwas anderes gehörte noch dazu. Es war das Bedürfnis, mir selbst einen Eindruck zu machen, etwas zu suchen, vielleicht etwas zu verstehen und die Hoffnung, ich mag es kaum sagen, die Hoffnung etwas zu finden, das tröstet.

Auf diese Weise bepackt mit einer verrückten Mischung von Gefühlen, die ich nicht verstand, trat ich etliche Jahre später tatsächlich die Reise in den Osten an, nach Nidden, auf die Kurische Nehrung, zusammen mit meinem Liebsten, der mich treu begleitete, obwohl er sich für seinen hart erkämpften Urlaub erholsamere Ziele vorstellen konnte. Das ist die wahre Liebe.

Tag vor dem ersten Tag

Als die Reise beginnen sollte, spitzte sich alles auf die Abfahrt zu. Jeder kennt das. Alles war an sich klar und fertig. Wir mussten Visa haben, Papiere und Dokumente, die sämtlich vorbereitet waren. Alles war an sich gut. Aber es musste noch gepackt werden. Nur das fehlte.

Ich bevorzugte immer schon das Packen in allerletzter Stunde. Denn wenn ich packe, ist an sich alles erledigt. Die Blumen sind gegossen, die Post ist umbestellt und alle wichtigen Telefonate sind gemacht. So ist das Packen eine lästige, schnell zu erledigende Formsache, ein wenig mehr nur als nichts, das an sich kurz vor Verlassen des Hauses erledigt werden kann. Aber durch zähes Nachfragen meines Mannes und Bereitstellen eines Koffers, der weit geöffnet und leer im Raum lag, war diesmal in ungewöhnlicher Weise schon am Abend vor der Abreise alles gepackt, beinahe jedenfalls.

Denn die besten und beliebtesten Kleidungsstücke sind immer die, die man überwiegend am Leibe trägt. Diese aber sollten vor Antritt der Reise doch noch einmal gewaschen werden und dann natürlich auch getrocknet, denn wer will schon mit nassen Sachen reisen? Also wanderten am Abend noch einige T-Shirts und Radlerhosen („Willst du etwa mit dem Fahrrad dahin?“) um kurz vor 20 Uhr aus der Waschmaschine in den Wäschetrockner.

Das war meinem Liebsten zu viel Unruhe und er schlug vor, dass ich bis Mitternacht waschen solle, denn dann könne ich ja ab drei Uhr gerne auch noch zusätzlich bügeln. Dass Bügeln eine der von mir am meisten gehassten Tätigkeiten ist, wusste er natürlich genau. Kurz, die Stimmung war schon entspannter. Aber wer rechnete denn damit, dass sich tatsächlich eine ungewöhnlich stabile Hochdruckwetterlage einrichten würde, mit Kern über Osteuropa, wo sonst. Das erforderte natürlich eine besonders überlegte Anpassung der Bekleidung.

An der Beschäftigung damit führte also leider kein Weg vorbei. Da aber der Wäschetrockner autonom arbeitete, beschlossen wir zwei, auch aus Gründen der Versöhnung, in dieser Zeit in unsere Pizzeria zu gehen.

Aber selbst das sollte zu weiteren Verwicklungen führen, denn wir hatten vergessen, den nun schon gut gefüllten Koffer bei unserer Abfahrt in die Pizzeria zu verschließen. Das war an sich natürlich völlig nebensächlich, wenn nicht unser intelligenter Kater Paul anstehende Trennungssituationen an geöffneten Koffern festzumachen wusste.

Paul kannte das. Schon öfter war es so abgelaufen: erst der Koffer auf dem Boden, dann waren wir verschwunden und er musste für unbestimmte Zeit mit unserer Nachbarin vorliebnehmen. Paul hatte schon einmal in Erkenntnis der anstehenden Trennung seinen Frust und Ärger an den Sachen im Koffer abgelassen, indem er den Koffer kurzerhand zum Katzenklo erklärt hatte.

Zuerst saßen wir noch bei deutlich verbesserter Stimmung in unserem Lokal, allerdings nur, bis uns die Lage des Koffers einfiel.

Weder mein Liebster noch ich mochten uns an unsere Abreise in die Alpen erinnern und schlangen so die Pizzen zu schnell herunter, um so rasch wie möglich zu Kater und Wäschetrockner zurückzukehren.

Aber er war uns hold gewesen, der Kater. Alles war trocken.

Gegen 23:30 Uhr erkannte mein Liebster dann aber, ich war schon beinahe eingeschlafen, denn meine Sachen waren nun sowohl sauber als auch trocken, dass er auf der Reise doch gerne seine Lieblingsjeans anziehen wollte. Allerdings trug er diese Hose nun schon so lange, dass er sich weigerte, nachzurechnen, wie lange es war.

„Wenn du die Hose auf der Reise ungewaschen trägst, muss ich im Bus woanders sitzen“, sagte ich, nun wieder wacher geworden.

Also startete die Waschmaschine gegen Mitternacht in ihrem Kurzprogramm erneut mit der Hose und wer weiß was noch. Der Trockner folgte dann später und im Morgengrauen war alles klar, alles bereit, wie immer, pünktlich auf die Minute.

Wann würden wir endlich einmal eine Reise gut vorbereitet und entspannt antreten können?

Erster Tag

Wir kamen rechtzeitig am Abfahrtsort an. Es war der Hofplatz des Busunternehmens, auf dem mehrere gewaschene und sehr neu aussehende Busse wie zur Abfahrt glänzend, strahlend und entschlossen bereitstanden.

Wir entdeckten dort eine Gruppe, die sich um einen Bus geschart hatte.

„Die müssen es sein“, flüsterte mein Schatz mit einem durchaus kritischen Unterton, denn vermutlich gefiel ihm diese Gruppe nicht. Warum eigentlich?

„Du wolltest ja unbedingt mit dem Bus reisen.“

„Also, ich traue mich nicht allein mit dem Auto nach Russland, und ich meine, dass es bei dir auch nicht anders war“, erinnerte ich meinen Mann. Es ist schwierig, wenn eine Reise schon mit einer Missstimmung beginnt. Ich meine, es war nicht ganz sicher, dass mein Liebster in eine solche geraten würde, aber die Tendenz dahin war unübersehbar. Hier stand unser Reiseglück auf der Kippe.

„Aber diese Leute hier haben alle Räder dabei“, sagte er und ich verstand, dass ihm das nicht gefiel.

„Ja, und der Bus hat einen Fahrradanhänger.“

„Warum haben wir denn unsere Räder nicht dabei? Haben wir das falsch gebucht? Ich will keine Fahrradreise machen.“

„Na, du hast ja immerhin die Radlerhosen eingepackt, vielleicht hilft das.“

„Ich will aber nicht mit dem Rad unterwegs sein. Und in einer Gruppe schon gar nicht. Das ist mir viel zu anstrengend.“

„Komm, wir fragen mal, fragen hilft.“ Was sollte ich sonst vorschlagen?

Die Idee war nicht schlecht, denn auf diese Art stellte sich heraus, dass die Radfahrer zu einer anderen Reisegruppe mit einem anderen Ziel gehörten.

„Wohin fahren sie denn?“, wurden wir gefragt. Und zum ersten Mal sagten wir laut, was wir gebucht hatten, ohne genau zu wissen, worauf wir uns einließen.

„Wir fahren nach Nidden.“

„Dann sind sie hier falsch.“

So blickten wir zwei uns zuerst an, danach sahen wir uns gründlicher um. Wirklich, ein Stück weiter weg stand ein anderer, ein blitzblank geputzter Bus mit seinem Fahrer daneben. Der hantierte an seinem Schmuckstück sehr fürsorglich herum, während neben ihm noch drei weitere Personen standen, die scheinbar warteten. Wir hatten dieses Touristentrio nicht ernsthaft als eine Reisegruppe in Erwägung gezogen und wurden nun doch eines Besseren belehrt.

„Das ist unser Bus“, entschieden wir, und so war es auch.

Tatsächlich waren nur wir zwei, der Busfahrer und drei andere Reiselustige in dem Bus.

„Warum sind wir so wenige?“, wagten wir zu fragen.

„Die anderen fliegen nach Litauen. Wir treffen sie erst am Zielort, in Nidden, und werden den Bus dann dort für unsere gemeinsamen Ausflüge nutzen.“

„Vielleicht ist es schlauer, zu fliegen“, sagte mein Schatz leise und blickte durchaus kritisch in meine Richtung.

„Du weißt ganz genau, dass ich die Reise mache, weil ich unterwegs alles in Ruhe sehen und erleben will, alles, was es auf der Strecke gibt und das geht mit dem Flugzeug nicht.“

Wir hatten also Bus und Fahrer beinahe ganz für uns allein, als wäre es eine Privatreise in einem Riesenmobil mit Chauffeur. Niemand außer uns wollte ganz vorne sitzen und so hatten wir zusätzlich die erste Reihe für uns, den Panoramablick aus der übergroßen Frontscheibe unseres Busses.