Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Albert und Ann sind seit Jahrzehnten verheiratet. Albert hat Erfolg im Beruf, die aufrechte Ann wacht über das Haus, sie haben zwei Kinder, einen Sohn, der bereits seine eigene Familie hat und in der väterlichen Firma arbeitet, und eine bildschöne Tochter. Es hätte eine glückliche Familie sein können. Doch Glorie, Alberts geliebte Tochter, erkrankt auf unerklärliche Weise während eines Urlaubs in den Bergen an einer Depression. Ärzte, Psychoanalytiker, ein kräftezehrender Klinikaufenthalt: nichts will helfen. Glories Lichtpunkte sind die Reisen mit ihrer besten Freundin Christie, zuletzt zum Tauchen auf die Caymans - vom letzten Tauchgang kehrt Glorie nicht mehr zurück. Christie verlässt Deutschland, um zu vergessen, als einzige Nachricht an Glories Eltern schickt sie ein dürres Telegramm, in dem von einem mysteriösen Tauchunfall die Rede ist. Für Albert bricht eine Welt zusammen, diese Tragödie, so meint er, zerstöre nicht nur seine Ehe, sein Leben, sondern auch die kurze Endlichkeit der ihm verbleibenden Jahre. Er, der wegen einer beginnenden Krankheit die Leitung der Firma seinem Sohn übertragen hat, hadert mit seinem Schicksal. Als Christie eines Tages in Alberts Tür steht, ihn mitnehmen will aufs Land zu ihrer Mutter, um ihm dort endlich die wahren Hintergründe von Glories Tod zu beichten, verlässt Albert das Haus und seine Ann, um sich selbst zu finden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

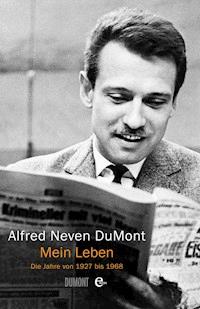

Alfred Neven DuMont

REISE ZU LENA

Roman

Inhalte

Titelseite

Impressum

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Deutsche Erstausgabe

© der deutschen Ausgabe

Frankfurter Verlagsanstalt GmbH, Frankfurt am Main 2009

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung: Laura J Gerlach

eISBN: 978-3-627-02158-0

I.

Der alte Mann schlägt die Augen auf, noch benommen vom Schlaf sucht er nach einem Lichtstrahl, einem Schimmer nur. Aber die Nacht hat nichts von ihrer tiefen Dunkelheit verloren, wacht eifersüchtig über ihre Finsternis. Und wie er aus der letzten und vorletzten Nacht und den Nächten davor weiß, wird sie noch lange andauern, sich endlos dehnen. Viel zu früh hat ihn der erlösende Schlaf verlassen, zurückgestoßen in die Einsamkeit. Gleich werden ihn wieder die bohrenden Gedanken überfallen, wie Fledermäuse, so lautlos, mit untrügerischem Instinkt, ihr Ziel auf dem schnellsten Weg zu erreichen, mit mächtigen, weit ausholenden Schwingen, den winzigen Kopf mit den aufgerissenen Augen nach vorne gestreckt, immer wieder derselbe stechende Schmerz: Warum ist sie fort? Bin ich es, ist es meine Schuld?

Dann ist sie wieder bei ihm, er erkennt mit pochendem Herzen ihr helles Lachen, es schallt in die Höhe, unterbrochen von Gezwitscher und Gurren, wie es nur sie vermag. Wenn sie lacht, denkt er glücklich, ist sie glücklich, die Tiefe ihrer Traurigkeit hat sie freigegeben, sie ist aus diesem tintenschwarzen Meer freigegeben nach all den Wochen, und jetzt verkündet sie jubelnd ihre Freiheit. So hell, so engelsgleich kann nur jemand lachen, der das Schwarz grenzenloser Verlorenheit kennt, die tiefen Gräben des endlosen Falls ins Nichts, in den Abgrund, der am Ende lauert, von dem es keine Umkehr gibt. Tränen rinnen über seine faltigen Wangen, die Augen verschwimmen, er vermag nicht zu sprechen. Er hört ein unbestimmtes Geräusch in der Ferne, seine Lippen zittern. Lang will er die Erscheinung nicht loslassen, klammert sich an sie, will das verlorene Glück nicht mehr hergeben, wo sie doch schon längst verschwunden ist. Und er weiß, dass er noch einmal eingeschlafen und in seiner Bitternis belohnt worden ist und wenn auch nur für kurze Zeit. Zeit, diese ungreifbare, unbegreifliche Masse.

Beugt sich Ann über ihn? Ihr Gesicht scheint nah. Er glaubt ihren Atem zu hören. Ihre Augen schauen ihn durch die Dunkelheit an. Beobachtend, fragend, suchend. Sie sagt nichts, er sagt nichts. Er denkt, dass Schweigen länger als der Tod währen kann. Er legt den Kopf zur Seite auf das feuchte Kissen und denkt an Glorie, seine geliebte Tochter, wie sie soeben sein Herz zum Springen brachte, mitten in der Nacht.

Der alte Mann setzt sich auf. Schweiß steht auf seiner Stirn, er zittert vor Kälte, seine Pyjamajacke klebt an seiner Haut. Regnet es draußen, war da nicht ein Geräusch? Nein, es ist nichts. Er schiebt die Beine beiseite, setzt die nackten Sohlen auf den Fußboden, der Schmerz in seinen Füßen, der ihm längst Gewohnheit ist. Er braucht keine Hilfe. Immer dieses Gezerre und Geschiebe nach vorne, nach hinten, zur Seite, ihre kalten Hände an seinen Schultern, an den Armen, im Rücken. Ist er ein Baby? Weiß Gott nicht. Nur ein alter Mann. Er denkt: Was habe ich getan, dass ich nicht mehr weiß wohin? Ab welchem Moment habe ich meinen Weg verloren, wann war es, dass alles in mir mit endlosen Fragen und Kummer, sinnlosem Gestammel beladen wurde? Warum kennt dieser unfassbare Gott keine Gnade? Warum wird von ihm Verständnis, Mitgefühl, Nachsicht und Mitleid eingefordert, wo Er selbst sich solchen Hoffnungen so gänzlich verschließt, ja, seine Demut, die er sich tagtäglich abringt, nicht zur Kenntnis nimmt, geschweige denn belohnt? Was ist das für ein Gott, der ihn zum Knecht, zu seinem Sklaven macht? Er, sein Herr, sein ferner Master, der niemand und keinem Rechenschaft schuldig ist? Hat Er nicht schon sein Gelächter gehört in der Nacht? Er, der die Unschuldigen, die Aufrichtigen, die Frommen bestraft und die dunklen Gestalten, die mit Schuld beladen sind, die Drohnen, die Schmeichler, die Gefälligen, die heimlichen Diebe und die scheinheiligen Mörder davonkommen lässt? Ja, sie geradezu auszeichnet, ehrt, sie oben an der Tafel Ihm zur Seite Platz nehmen lässt.

Der alte Mann ging neben Ann durch den Garten. Er hörte ihre Stimme von Ferne, wie so oft:

»Hast Du Deine Medikamente rechtzeitig genommen?«

Seine Schritte waren heute sehr zögerlich, er kam nur schwer voran, tapste von einer Seite zur anderen, blieb stehen, dann eilte er hinter ihr her. Merkwürdig, dachte er, mein Garten wächst, oder werde ich kleiner? Ich glaube schon.

»Hast Du etwas gesagt?«, fragte Ann in scharfem Ton.

»Ja, Liebes, ich glaube, der Garten wächst mit jedem Tag, er wird größer.«

»Nein, Du irrst, die Grenzen sind seit Jahrzehnten dieselben, einmal konnten wir ein Stück vom Nachbarn übernehmen. Du wolltest einen Gemüsegarten anlegen. Und Bäume pflanzen.«

Sie ging neben ihm, wie immer aufrecht, eine schlanke, stattliche Frau, die sich vor niemandem beugen musste. Auch sie schien zu wachsen, ob sie ihn bald überragen würde? Ihr Gesicht, die klaren, wie gezeichneten Linien, von Jahr zu Jahr tiefer eingegraben, streng, so, als ob man ihr in den verstrichenen Jahren und Jahrzehnten wenig, zu wenig geschenkt hätte, eine Empfindung, die ihn in Schuld versetzte.

»Ich erinnere mich an zwei Bäume, Ann, die ich gepflanzt habe, einen Kirschbaum und einen Apfelbaum. Der Kirschbaum ist eingegangen und, zugegeben, der Apfelbaum wollte nie so recht tragen, aber ich glaube, er kommt noch. Er braucht seine Zeit. Und dann der Gemüsegarten, den wir gemeinsam . . .«

»Ja, das stimmt. Aber Du hast mich im Stich gelassen und ich war allein.«

»Du hast recht, Liebes, ich hatte keine Zeit, die Firma fraß mich auf.«

»Du hast Dich von der Firma auffressen lassen.« Er hörte ihr Lachen, das in einem tiefen Bellen endete. Ihr Husten schien nicht zu enden, schließlich:

»Du warst zu gut zu den Leuten, hast Dich auf jeden Einzelnen eingelassen. Als Boss muss man schon mal auf den Tisch hauen, wie Vater es getan hat.«

»Das war nach dem Krieg. Alle bewunderten ihn für seine Härte.«

»Er war ein Vorbild, ein wunderbarer Mann. Er wollte sich nicht ducken. Bei den Nazis musste er dafür bezahlen, es hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Ich war noch ein Kind, aber ich erinnere mich, wie wir zu Hause vor Angst fast starben. Die Gestapo kam in unser Haus, stellte unserer Mutter Fragen. Und einmal nahmen sie Mutter den ganzen Tag mit. Meine Schwester, ich und die Tante, deren Mann in Russland gefallen und die damals ausgebombt worden war, zitterten um sie. Wegen seiner Verbindungen zum Widerstand war Vater schon zum Tode verurteilt worden. Nur die Befreiung durch die Alliierten rettete ihm das Leben. Ich lebte auf, er war mein Stern.«

Sie saßen auf den beiden Holzstühlen, die Ann neu angeschafft hatte. Er lehnte sich weit zurück:

»Nicht jeder hatte soviel Zivilcourage wie Dein Vater, das ist richtig.«

»Deine Familie war vorsichtiger, Dein Vater hat mitgemacht, marschierte mit. Er passte sich an, wie die Meisten.«

Ihre Stimme hatte wieder diesen scharfen Ton.

Er wies hinüber zum Ende des Gartens:

»Schau rüber, die Himbeersträucher sind immer noch da. Sie werden bald blühen. Du, Liebes, hast sie gepflanzt, als die Kinder noch klein waren. Wir haben den halben Sommer davon gegessen.«

Sie gingen langsam zurück zum Haus, der kalte Wind blies heftiger. Die Weide, die als erste mit ihrem hellen Grün ihn erfreute, fraß sich mit ihren dicken Wurzeln tiefer und tiefer ins Erdreich, um mit ihren Enden wieder aufzutauchen, die hohe Krone dort unten in ihrer Weite übertreffend, dicke Adern die Erdkruste überwindend nach oben schiebend. Er stolperte, schob blitzschnell den Stock nach vorne und suchte mit seiner Linken bei ihr Halt.

Er blinzelte zu ihr hinüber. Aufrecht wie immer ihr Körper. Ein Soldat, dachte er, ein Soldat. Seine Ann, wie immer perfekt, in ihrem eleganten, eng anliegenden Cape, über das sie den weiten hellen Schal geworfen hatte, die Haare strahlten silberhell, ihr schönes Gesicht war verschlossen. Nicht eigentlich eine Maske, dachte er, nein, aber doch etwas wie ein geheimnisvoller Firniss liegt über ihr, ein Schutzschild.

»Hast Du Deine Tabletten genommen?«, fragte sie beharrend.

Am Sonntag kam Anton mit seinen Kindern, drei Jungen mit blonden Haaren. Sie liefen auf den Großvater zu, umarmten ihn mit ihren schmalen Armen, flüsterten ihm aus heißen Mündern etwas Unverständliches ins Ohr, um wie ein Wirbelwind in den Garten zu verschwinden. Gleich darauf hörte er die tiefe Stimme von Anton. Er schimpfte:

»Wollt Ihr wohl aus dem Teich rauskommen! Sofort! Ihr werdet Euch erkälten, zieht die Socken und die Schuhe wieder an! Wollt Ihr endlich hören!«

Es war, als höre er sich selbst rufen. Nach Glorie. Sie steht mit ihren dünnen Beinchen bis zu den Knien im Wasser, gebückt, betrachtet die Fische mit geschürztem Rock. Sie achtet nicht auf ihn, ihre Augenbrauen sind nach unten gezogen. Er sagt nichts mehr. Sonst wird sie sagen: »Papi, bitte sei still! Ich bin traurig.«

Warum hatte er damals nicht geantwortet: »Glorie, auch ich bin traurig. Auch ich . . .« Vielleicht hätte ihn das geheilt. Ihr das sagen, ein anderer hätte ihn nicht verstanden, Anton schon gar nicht. Ann vielleicht. Aber sie war krank damals, ihre Hüfte schmerzte, die Operation, der lange Heilungsprozess, sie brauchte seine Hilfe. Warum habe ich immer geschwiegen? Nie von mir selbst gesprochen. Ja, die Erfolge im Geschäft, ja. Gute Nachrichten kamen ihm leicht über die Lippen: die Hochzeit damals, die Geburt von Anton und später von Glorie, ihre guten Schulzeugnisse, die von Anton, das Verdienstkreuz, das ihm der Ministerpräsident an die Brust heftete, dann als er damals in Griechenland den kleinen Jungen, dessen Gesicht schon ganz blau war, aus dem Meer zog und dessen Mutter ihm die Hände vor Dankbarkeit küsste, ihm das Kreuz über die Stirn schlug. Aber seine Zweifel? Seine Ängste? Seine Einsamkeit? Ganz früher, ja, mit seinem alten Freund Egon, mit dem ihn die Zeit im Internat verband. Sie lagen abends in ihren Betten, dicht nebeneinander gerückt und flüsterten sich ihre Geschichten zu: Die Mutter hatte nicht geschrieben, der Vater war mit einer Freundin unterwegs, das Latein wollte nicht klappen, der Mathematiklehrer hasste ihn, Luisa, seine erste Liebe, eine pausbackige Klassenkameradin, die im Mädchentrakt schlief, hatte ihn nicht angesehen, statt dessen einem anderen Jungen zugelächelt. Egon war zu früh gestorben. Es hatte lange gebraucht, bis er den Verlust richtig begriffen hatte. Für vieles brauchte er lange, zu lange, um es richtig zu verstehen. Der Alltag hielt ihn zu sehr im Griff.

Er dachte: Ich flattere so herum. Nein, ich krach auf den Boden. Wie ein Reptil, nur auf meinen Vorteil bedacht, immer das Überleben im Auge. Ist das das Leben? Er verstand nichts. Jetzt marterte er seinen Kopf: Jetzt ist es spät. Ist es für mich zu spät, alt und krank, wie ich bin? Es ist sehr spät, dachte er, alles vergessen und vorbei.

Sein Sohn setzte sich im Esszimmer auf seinen angestammten Platz und dirigierte lachend die Familie, die drei Jungen zuerst, auf ihre Plätze. Was nahm sich Anton da heraus, den Kopf der Tafel so selbstverständlich für sich zu reklamieren, wo er doch dort als Pater Familias jahrzehntelang der Familie vorstand. Irgendwann einmal hatte er seinem Sohn in einem generösen Anflug von Noblesse den Platz da oben freigegeben, einmal nur, eine freundliche Geste für den Tag gedacht, nichts weiter. Aber Anton, einnehmend wie immer und wenig feinfühlend, saß nun dort Sonntag für Sonntag, wenn die Familienessen, auf die Ann so großen Wert legte, zelebriert wurden.

Sollte er etwas sagen, nein, nicht im Ernst, mehr so beiläufig, eine kleine lustige Pointe vortragen? Nicht für heute, aber um für die Zukunft ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben. Aber er kam nicht dazu. Anton spielte sich auf, ganz der Chef, heute noch mehr als sonst. Er sprach von »meiner Firma«, als wenn es sich um sein und nur um sein Eigentum handelte, das er groß und stark gemacht habe. Obwohl sein Vater, Vorgänger und langjähriger Chef des Unternehmens, der erst vor einigen Jahren den Platz für ihn geräumt hatte, zwei Sitze neben ihm die Vorspeise zu sich nahm und den ersten Tropfen des sonntäglichen Rieslings verkostete.

Zitterten seine Hände schon wieder? Fing das wieder an? Er legte sie unter den Tisch, auf seine Knie. Nur jetzt nicht aufregen, dachte er, das macht es nur noch schlimmer.

»Prost Anton!« rief er in die Runde, »ich habe schon einen Schluck zu mir genommen. Schön, dass Du mit den Jungen hier bist. Eine große Freude! Für Ann und mich eine schöne Unterbrechung.« »Warum sagst Du das, Vater? Du warst es doch, der uns die Tradition und die Familienzusammengehörigkeit so sehr ans Herz gelegt hat.« Der alte Mann hörte zu genau den Vorwurf in der Stimme seines Sohnes.

»Schön, der Mutter zu Ehren, die Euch so liebevoll . . . Dich und Glorie . . . so liebevoll.«

»Danke Dir,« sagte Ann bestimmt, »genug jetzt der schönen Worte! Und nehmen wir das Leben, wie es ist, wir müssen uns damit abfinden . . .«

Ihre Worte verschwammen in seinem Ohr.

Er dachte: Ich muss nicht reden, das muss nicht sein. Aber ich muss an Dich denken, Glorie, ich kann nicht anders. Vergib mir, meine Liebste, dass ich Dich nicht in dem Frieden ruhen lasse, den Du so sehr verdient hast. Aber wenn auch Du Dich mir verweigerst, weiß ich nicht, an wen ich mich außer an Dich wenden kann. Was soll ich denn tun, sag es mir?

Wieder schallte Anns beherrschende Stimme über den Tisch: »So iss doch, bitte, Albert, wir alle hier warten auf Dich. Die Kinder freuen sich schon so sehr auf das Lamm.«

Ihm war der prüfende Blick von Anton nicht entgangen, die Jungens kicherten. Er sagte zu Anton: »Ich hoffe, das nächste Mal kommt Ihr wieder alle zusammen! Lori war nun schon seit Wochen nicht mehr hier. Sie soll sich auch für uns Zeit nehmen . . .«

Anton schien ungehalten, nicht zu Späßen aufgelegt. Der alte Mann sah die zusammengezogenen Augenbrauen seiner Frau, den strafenden Blick, das langsame Öffnen ihres Mundes:

»Schön, Albert, sie fehlt uns heute, sicher, aber auch dafür müssen wir Verständnis aufbringen. Die Welt von heute hat die Engstirnigkeit von uns gestern abgestreift, Toleranz ist an deren Stelle getreten. Jeder hat Anspruch auf Selbstverwirklichung . . . Aber lasst uns den schönen Tag nicht unnötig belasten. Lasst uns fröhlich sein!«

Abends stand er im Badezimmer und versuchte die Hemdknöpfe zu öffnen. Aber seine Finger waren ohne Kraft, flatterten wieder wie wild. Er ließ sich auf den Stuhl fallen, den man eigens für ihn in den engen Raum gezwängt hatte. Die Hose war zu Boden gerutscht, lag zwischen seinen Knöcheln. Er bückte sich, um seine Füße zu befreien, zerrte ungeduldig an den Hosenbeinen, bis sie nachgaben und er die verknitterte Hose unschlüssig in seinen Händen hielt. Sollte er nun aufstehen und sie draußen in den Vorraum auf den stummen Diener hängen oder wäre es nicht einfacher, sie wieder fallen zu lassen und diese dummen Hemdknöpfe, die heute so widerspenstig waren, zu öffnen? Er hörte ihre Schritte.

»Aber, Liebling, warum rufst Du mich nicht? Du bist heute früher dran, das kann ich doch nicht ahnen. Ich helfe Dir gerne, wie oft habe ich Dir das versichert. Du brauchst mich doch!«

Er hörte den Vorwurf. Ann stand neben ihm, im Nu war das Hemd aufgeknöpft.

»Ich wollte es selbst machen, ich benötige nur etwas Zeit.«

»Gib zu, dass Du es nicht mehr allein schaffst, es braucht eine Ewigkeit.«

»Es kommt auf den Tag an, meistens brauche ich keine Hilfe. Ich komm schon allein zurecht.«

»Warum bist Du so störrisch! Ist es so schwer, sich helfen zu lassen? Sei nicht so ein Dickkopf.«

Er krächzte, kratzte sich am Kopf: »Was weißt Du!«

Sie hielt ihm seinen Pyjamaanzug hin, hob die Hose auf und stützte ihn auf seinem Weg hinüber zum Schlafzimmer:

»Warum musstest Du Lori erwähnen? Du weißt doch, dass so eine Frage Anton kränken muss. Und vor den Jungen . . .«

»Warum holt er sie nicht zurück? Ich denke, sie sind verheiratet.«

Er lag bereits in seinem Bett, Ann hatte sich an seine Seite gesetzt:

»Versteh doch, die Zeiten haben sich geändert. Die Frauen lassen sich heute nicht mehr so vorführen, wie wir früher. Heute bringt niemand mehr ein Opfer, wie wir damals.«

War schon wieder ein Vorwurf in ihrer Stimme?

Der alte Mann starrte zur Decke empor: »Vielleicht hast Du recht. Wir Männer haben immer zuerst an uns selbst gedacht, das hat sich alles geändert. Alles ändert sich. Das meinst Du doch, Ann.«

Sie streichelte über seine Stirn und lächelte müde:

»Vielleicht mein Lieber. Mein Leben ist einfach so an Deiner Seite vorbeigegangen.«

»Ich muss jetzt schlafen, Ann.«

»Du solltest schlafen. Ich lösche das Licht und lasse wie immer die Tür einen Spalt offen, dass Licht zu Dir hinüber kommt.«

»Ich bin kein Kind.«

»Nein, natürlich nicht.«

Seine Hand, ruhig und fügsam, tastete sich zum Lichtschalter, streckte sich bis zum Bord, tastete nach den Heften: Glories Tagebücher. Der alte Mann strich sich über die Augen: »Glorie, dreizehn Jahre«, flüsterten seine Lippen. Die Finger glitten über das wellige Papier, über die ungelenke Handschrift. Die Buchstaben tanzten vor seinem Blick. Ganze Seiten hätte er auswendig aufsagen können. Und dennoch las er die Notizen immer wieder, wie man nicht müde wird, einen Schatz zu betrachten, wieder und wieder, mit unentwegter Freude, mit pochendem Herzen. Manche Stellen liebte er besonders:

»Streit mit Mami, sie kann so fürchterlich rechthaberisch sein. Sie ist mir auf den linken Fuß getreten, dass ich aufschrie, sie behauptete, es sei aus Versehen geschehen. Ich weiß nicht, ob ich ihr glauben soll. Nein, ich glaube ihr nicht. Aber das ist es ja: Auch sie glaubt mir nicht. Es ist nicht mehr wie früher. Später kam Papi nach Hause, er ist sofort zu mir und hat mich getröstet, hat mich umarmt und mich geküsst. Er versteht mich. Bin ich glücklich, einen so wunderbaren Papi zu haben. Meine Freundinnen finden ihn alle toll.«

Und im nächsten Heft, als sie vierzehn war: »Schon wieder meine Tage, zu blöde. Ausgerechnet am Wochenende und Mami ist raus an den See zum Schwimmen, typisch! Papi wusste erst nicht, was er mit mir anfangen sollte. Dann spielten wir das blöde Domino, haben aber viel gelacht, später sein geliebtes Tischtennis. Er versuchte, mich gewinnen zu lassen, da bin ich ihm aber ganz schön auf die Schliche gekommen. Später wurde er ganz plötzlich traurig. Ich glaube, er ist mir sehr ähnlich. Er hat auch so komisch gelacht, so hell, wollte gar nicht mehr aufhören. Später kam Christie, wir schliefen ganz eng zusammen.«

Und dann:

»Am schönsten ist es, wenn wir im Sommer ins Wallis fahren. Viel besser als nach Sylt. Ich mag das Meer nicht, ich glaube, ich habe Angst vor den großen Wellen. Einmal war ich weit draußen, zu weit, wie Papi meinte, und ich glaubte unterzugehen. Wir haben da oben in den Bergen immer dasselbe Haus, es ist eigentlich eine große Holzhütte, wo man alles hört. Wenn der Papi lacht, zum Beispiel, oder wenn die Eltern streiten, was sie in den Ferien immer tun, ist dies überall zu hören. Diesmal durfte ich Christie mitnehmen, wir verstehen uns fantastisch. Meistens begleitet Papi uns in die Berge, er trägt dann den Rucksack und nervt mit seiner Bemerkung, wir sollten hinschauen, wo wir hintreten. Aber wenn wir über Jungen reden wollen, geht er immer ein wenig voraus, es ist ihm wohl peinlich, ich weiß, dass er uns trotzdem im Auge behält. Unser Haus liegt etwas oberhalb vom Dorf, gleich unter uns wohnt eine Familie mit zwei hellblonden Jungen, es sind Zwillinge. Dummerweise finden Christie und ich den gleichen toll. Er ist groß, hat eine lustige Nase und ein freches Lächeln. Wirklich süß. Papi hat schon mit seinen Eltern gesprochen. Die sprechen nur französisch, dann wird es schwer für uns, wenn wir mal, wie verabredet, zusammen essen gehen.«

Er erinnerte sich: Als sie nach den Wochen am Berg talwärts fuhren, sah er im Rückspiegel die Tränen in Glories Augen, erster Liebeskummer, wie er damals dachte. Irgendwann am Abend hatte sie sich mit dem blonden Jungen wohl geküsst und Ann gestanden, dass sie sich mit ihm verlobt hätte, heimlich natürlich, großes Geheimnis. Nie wieder später, auch nicht, als Glorie zu einer schönen jungen Frau herangewachsen war, hatte sie sich noch einmal mit jemandem verloben wollen. Sie sagte auf seine gelegentlichen vorsichtigen Fragen hin: »Nein, nein, leider nicht! Das kommt für mich nicht in Frage. Ich halte das nicht durch und mir fehlt einfach der Mut. Darf so eine wie ich überhaupt an Kinder denken?«

An Gelegenheiten hatte es ihr ja nicht gemangelt, es war auch ein junger, erfolgversprechender Mann dabei, der in der Firma arbeitete und den er gerne als Schwiegersohn gesehen hätte. Aber nein, sie nahm das Leben schwer, zu schwer. Die Erinnerung an ihre Urlaube hingegen muss unauslöschbar für sie gewesen sein. Sie ging immer wieder ins Wallis zurück, wenngleich sie nicht darüber sprach. Kurz vor ihrem Ende fand sie auch dorthin ihren Weg.

Am nächsten Tag kam Erwin zu Besuch, schon lange als Freund, nicht mehr als Arzt. Ann stand an der Tür, als er eintrat. Sie zögerte einen Augenblick, bevor sie ihn hereinkommen ließ:

»Ich hatte gar nicht mit Ihnen heute gerechnet.«

Dann legte er seinen Mantel ab:

»Es will kein Sommer werden. Welch eine unfreundliche Gegend, in der wir leben.«

»Eine schöne Überraschung, Sie heute zu sehen!«

Er stellte sich ihr gegenüber und gab Ann die Hand:

»Ich komme alle zwei Wochen, immer am selben Tag, wenn es geht, Sie wissen es doch. Ich denke, Ihr Mann freut sich, er grübelt soviel.«

Sie musterte ihn streng, ein wenig gedankenverloren:

»Sie haben recht, ich bin Ihnen dankbar.«

»Niemand muss dankbar sein, ich sagte doch, dass ich gerne komme, als Freund. Ihr Mann ist schon lange nicht mehr mein Patient.«

»Ein hoffnungsloser Fall: Sagten Sie das nicht? Sie haben ihn nicht geheilt, genug Zeit hatten Sie ja.«

»Nein, diese Bemerkung war ganz allgemein, betraf nicht ihn. Nein, ganz allgemein: ein hoffnungsloser Fall – ein hoffnungsvoller Fall. So sind wir alle. Ich sehe allerdings mehr auf die Hoffnung, die sich in jeder Hoffnungslosigkeit zeigt. Und immerhin, wir haben ihn stabilisiert, vor Schlimmerem bewahrt. Vergessen Sie nicht: Er wollte seiner Tochter folgen.«

Ann schritt ihm voraus ins Wohnzimmer:

»Ich will Sie ihm nicht länger vorenthalten, Sie werden sicherlich erwartet. Auch für Sie einen schwarzen Tee?« Sie öffnete die Tür zur Bibliothek, ein schmaler Raum, dessen hohe Wände bis unter die Decke mit Büchern vollgestopft waren. Der alte Mann saß in seinem Ohrensessel, die Füße auf einem Schemel, auf seinem Schoß ein Stoß Bücher. Ann beobachtete für einen Augenblick, wie die beiden sich herzlich begrüßten, und Erwin umstandslos, als sei er zu Hause, einen Stuhl zu ihrem Mann hinzog. Ein feines Lächeln lag auf Alberts Gesicht, ein Lächeln, so glaubte sie, wie er es ihr lange nicht mehr geschenkt hatte. Ihre Bewegungen waren fast mechanisch, als sie den Raum verließ:

»Richtig, der Tee für den Doktor, und für Dich sicher eine zweite Tasse.« Als Ann nach wenigen Minuten mit dem zierlichen Tablett, das sie auf den Hocker zwischen die Männer abstellte, zurückkam, blitzten ihre Augen:

»Aber, bitte, nicht wieder dasselbe Problem! Irgendwann muss alles sein Ende haben.«

»Sie sagen es, Ann«, warf Erwin ein, »aber wann ist der Zeitpunkt gekommen, den Sie als Ende bezeichnen? Manche Fragen ziehen sich hin, manchmal über ein ganzes Leben. Ich kenne da keine Rezepte. Aber wir werden versuchen, Ihren Ratschlag zu befolgen, wir bemühen uns, verehrte Ann.«

Jetzt lachte sogar Albert:

»Wir bemühen uns, Liebes. Mach Dir keine Sorgen.«

Sie ging die wenigen Schritte zu ihm zurück, streichelte über seine Schläfen:

»Genau dasselbe wollte ich doch Dir sagen.«

Als sie die Türe hinter sich geschlossen hatte, schlürften die Freunde den Tee und blinzelten sich spitzbubenhaft zu.

»Sie meint es gut, wie Du siehst, Erwin.«

»Sicher, aber Du machst es ihr nicht leicht. Du lässt sie nicht an Dich heran, nicht an Deiner Trauer teilhaben. Du teilst nicht. Glorie war schließlich auch ihre Tochter.«

»Wie oft haben wir das schon durchgekaut. Die ewige Frage, die ich als Dein Patient oft genug mit Dir durchgegangen bin. Wie willst Du zwei Menschen nach über vierzig Jahren Ehe auseinanderfisilieren? Sagte sie nicht: Bitte, nicht wieder dasselbe Leid. Und antwortetest Du nicht: Wir bemühen uns? Also folge Deinen Worten.«

»Albert, Albert. Du spielst mit mir! Das Leid über den Verlust eines geliebten Menschen ist nicht zu vergleichen mit dem Thema der Ehe.«

»Richtig, Erwin, Du hast mich ertappt. Aber was von beidem ist schwerer zu lösen? Du hast es Dir leicht gemacht und Dich scheiden lassen, Du Drückeberger!«

»Unter Qualen, guter Freund, unter Qualen: Und danach war es schlimmer als vorher.«

»Recht so«, frohlockte Albert, »alles hat seinen Preis! Aber ein Psychiater, der das Handtuch wirft: Wie eine Kapitulation vor dem Feind ist das! Ist das eine gute Werbung?«

»Jetzt hast Du gleichgezogen, mein Kompliment! Auch ich habe meine Untiefen, damit musst Du leben.«

»Ich lebe sehr gerne damit, mit Vergnügen. Eine Freundschaft mit einem perfekten Menschen: grauenhaft, unvorstellbar! Dann hättest Du immer recht, noch mehr, als es heute schon der Fall ist.«

»Nun Albert, Du liebst die Fragen, ich die Antworten. Gibt es einen Gott? Nein, Gott ist tot und wir müssen mit uns selbst fertig werden.«

»Und dabei in aller Ruhe seine Gebote übernehmen.«

»Ich wollte nur sagen, wir ergänzen uns bestens. Und ich lasse Dir Deinen biblischen Gott und Du mir meinen Nietzsche.«

Sie öffneten die breite Glastür, die zum Garten führte. Es hatte zu regnen aufgehört, die Sonne brach durch die Wolken. Sie gingen hinaus über das noch feuchte Gras, betrachteten die Blumen, die Ann so liebevoll pflegte, sahen zum Himmel, eine seltene Leichtigkeit hatte sie erfasst. Albert ging schwerfällig, mit kleinen Schritten hinter dem Freund, aber der achtete nicht darauf.

Als Erwin gegangen war, blieb der alte Mann im Garten. Er wischte mit seinem Taschentuch die hintere Holzbank trocken, nahm Platz, lauschte den Vögeln, die sich genauso wie er über die Sonnenstrahlen zu freuen schienen. Von Ferne klang Musik zu ihm hinüber, eine Sommerparty sehr wahrscheinlich, Menschenstimmen dazwischen, Gelächter . . . Er lachte aus Gesellschaft mit, ja, klatschte im Takt der Musik in die Hände:

Es gibt keinen Grund, sich nicht zu freuen, sagte er laut zu sich selbst. Glorie war dankbar, wenn man ihr Freude bereitete. Mit den Jahren wurde dies immer schwieriger. Sie lebte mehr und mehr zurückgezogen. Wie in einer selbst gewählten Festung. Nur Christie durfte bei ihr sein. Aber ihre Einsamkeit war, mein Gott, alles andere als selbst gewählt. Sie wehrte sich immer heftiger, mit Händen und Füßen, verweigerte jedwede Hilfe von außen, erst zögerlich, dann vorbehaltlos. Die letzten vehementen Ausbruchsversuche, die überstürzten Reisen in die Karibik zu den Cayman-Inseln oder südlich vom Atlas, hoch hinaus in den Norden zum ewigen Eis. Das verzweifelte Fallen in die Arme fremder Männer aus anderen Kontinenten. Sie klammerte sich doch so sehr ans Leben, nahm, was sich ihr bot, suchte Halt, klammerte sich noch am Abgrund an jeden Stein oder Ast, den sie zu fassen bekam. Und alles vergeblich, vergeblich . . . Es blieb kein Halt. Hatte sie wirklich zu ihm gesagt: Du bist mir der Nächste, ein scheues Lächeln in den Augen? Hatte sie es so gemeint? Aber damals war sie fast noch ein Kind.

Er atmete tief. Die Musik schien lauter zu werden, eine Brise Wind trug sie zu ihm hinüber, er klatschte wieder in die Hände, versuchte den Takt einzufangen.

Was ist mit mir? dachte er, habe ich mich in sie verfangen? So hat es Ann wohl gemeint: Überlass sie ihrer Ruhe! Hatte nicht Erwin zu ihr gesagt: Wir bemühen uns? Waren diese Worte nicht mehr an ihn gerichtet als an Ann, die keiner Ratschläge bedurfte, die ihres Weges immer so sicher war? Das Trauerjahr ist längst herum, es ist ein zweites gefolgt, das dritte geht ins Land. Mit ihr war ein Teil von ihm gestorben, das ist es, das ist der Kern. Ich habe sie mehr geliebt als mich selbst, das ist meine Schuld, die meiner Maßlosigkeit. Wenn dies richtig ist, dachte er, dann trauere ich vielleicht weniger um sie als um den Teil meines Selbst, den sie mit ins Grab genommen hat, sicher der beste Teil.

Der abendliche Himmel hatte sich verfinstert, die Musik in der Ferne brach jäh ab. Er eilte zurück zum Haus:

Vor welchem Unwetter muss ich mich schützen, dachte er, wovor galt es sich in Sicherheit zu bringen? Was hatte er, der alte, kranke Mann, noch wirklich zu verlieren? Angst vor dem Tod? Er und Angst vor dem Tod? War das nicht lächerlich? Glorie war ihm vorausgegangen, wäre es nicht eine Freude, ihrem Licht nachzufolgen? Dann wäre er die Last seines Lebens los, das ihn drückte, ihn beschwerte.

Der Verlust von Glorie lud ihn ein in eine Unendlichkeit, die für ihn, wenn überhaupt, kaum fassbar war, die er bestenfalls in kurzen Augenblicken erahnte. Aber der Körper, der ihn umfing, dieser alte, verbrauchte Körper, zerrte an ihm, schmerzte. War seine Seele Glorie gefolgt, schon vorausgegangen? Und war der Rest, der geblieben war, nur Wiederholung, Erstarrung, Einsamkeit, tote Hülle? Die anderen sahen ihn, von wenigen Ausnahmen abgesehen, als Aussätzigen, als Überfälligen, als Verwesenden, der auf seinen Abruf wartete. Warum war er so bitter und gekränkt? Niemand hatte ihn beleidigt, ihm Leid zugefügt. Er war es selbst, der seine Umgebung, seine Familie an erster Stelle, geradezu einlud, ihn mit Nachsicht, mit Mitleid zu behandeln. Die dann hinter vorgehaltener Hand über ihn sprach und ihre Bedenken austauschte. Wenn Glorie der Auslöser gewesen war, seine Erschütterung, aus der er sich so schwer löste, so hatte sich die Ursache längst verflüchtigt, selbständig gemacht. Zurück blieb er als der Betroffene, der Anteilnahme einforderte, um Aufmerksamkeit bettelte, verpackt in einen unheilvollen, uneinnehmbaren Stolz, der durch nichts, aber durch gar nichts gerechtfertigt war. Seine früheren Leistungen, soweit überhaupt von Wert, in seinen Geschäften, in der Welt, in der Familie, waren längst verblasst, verdunstet, wie die Tropfen lauen Sommerregens in der Sonnenglut. Der strahlende Held mit dem Orden an der Brust! War er es? Was auch immer: vertan, vorüber, vorbei. Wer erinnerte sich, wo er sich doch selbst so schwer tat, das Gewesene in seinen ärmlichen Resten, wenn überhaupt noch aufspürbar, zu packen, um es sich und den Seinen noch einmal zu zeigen?

Am Abend saß das Paar still bei Tisch. Es gab kalten Fisch, etwas Salat, danach Obst, dazu einen leichten Wein, einige Tropfen nur zum Wasser. Endlich brach Ann, die wie er in sich versunken schien, das Schweigen: »Erzähl von Erwin. Was ist mit ihm? Er scheint guter Dinge.«

»So ist es, warum soll er es nicht sein! Wir schwätzen nettes Zeug, nichts Weltbewegendes. Die Psychologie, den ganzen Krimskrams haben wir hinter uns gelassen, Gott sei Dank.«

»Vergiss nicht, er hat Dir einmal viel gegeben, es ist noch gar nicht so lange her.«

»Er war der Betreuer von Glorie, ihr treuer Begleiter, wie er sagte, viele Jahre, wenn ich mich recht erinnere.«

»Er hat nichts ausrichten können.«

Der alte Mann hatte Messer und Gabel zur Seite gelegt, richtete sich hoch auf in seinem Stuhl, atmete tief durch:

»Ich erlaube mir, Dir zu widersprechen, meine Liebe. Er hat ihren Weg erleichtert, viele Tage, ihre trüben Gedanken verjagt. Danach haben wir ihn übernommen.«

»Er hat Dich übernommen, Albert, Du brauchtest ihn, nicht ich. Ich weiß meinen Weg.«

»Also: Ich!«

Ann sah ihn streng, beinahe furchterregend an:

»Das Resultat zählt: Er hat versagt.«

»Bei Glorie: Am Ende, gut, das kann man so nennen. Es war eine Niederlage, ihre Sehnsucht hinüber war stärker. Auch der beste Arzt versagt, wenn es die Natur will. Wie auch hätte er erfolgreich sein können, wo später die Anstalten nichts auszurichten vermochten? Aber war es nicht vielmehr auch unsere Niederlage, meine Niederlage war es mit Sicherheit.«

Ann hatte sich erhoben, stellte die Teller auf den Abstellwagen, um ihn in die nahe Küche zu schieben:

»Nein, bleib Du sitzen, ich komme alleine besser zurecht. Du zitterst doch immer bei dem schrillen Klang von Gläsern und Geschirr, das zu Boden fällt, wie erst vor wenigen Tagen.«

»Ich weiß, es war meine Schuld.«

Ann wandte sich brüsk ab:

»Schon wieder >Schuld<: Mein Gott, können wir solche Kleinigkeiten nicht etwas harmloser betrachten, wie sie es verdienen. Du hast diese Krankheit, wie viele andere auch, und ich tue mein Möglichstes, um die Schwere der Last zu mildern. Aber das ist die Schuld von niemandem. Wenn das Leid von jemandem verursacht ist, dann von Gott. Und Gott, wie jeder weiß, ist ohne Schuld, die Schuld fällt auf uns Menschen zurück: So ist die Kleiderordnung, so war es von Anfang an, so wird es sein in Ewigkeit.«

Er hatte längst ein Lächeln aufgesetzt:

»Du redest vom Christentum. Die alten Griechen, ein bisschen früher, waren milder, die Götter mischten sich unter die Menschen.«

Sie rief aus der Küche:

»Entweder, Albert, bläst Du Trübsal, oder Du machst Dich über alles lustig. Gibt es bei Dir nichts dazwischen? Es würde unser Leben erleichtern, Liebling. Ich bitte Dich!«

Er hatte sich erhoben, stand mit seinem Weinglas in der Hand im Türrahmen zur Küche, neigte seinen Kopf langsam nach vorne und flüsterte kaum wahrnehmbar:

»Ja, mein Liebling.«

»Stell das Weinglas auf den Tisch zurück, ich vergaß zu sagen, dass Anton heute Abend noch bei uns vorbeischauen will. Er möchte sehen, wie es Dir geht.«

Mit immer noch gesenktem Kopf wiederholte der alte Mann:

»Ja, Liebling.«

Ann schob Reste des Abendessens, gut verpackt, in den Kühlschrank:

»Sprich lauter, ich verstehe Dich nicht.«

Er ging ins Esszimmer zurück, setzte vorsichtig das Weinglas ab und schritt weiter ins Treppenhaus, obwohl er das Läuten an der Haustür hören musste, und verschwand oben in seinem Schlafzimmer, die Tür hinter sich schließend.

Bevor sie die Haustür öffnete und Anton einließ, rief sie hinter ihm her, die Treppe hinauf:

»Ich habe Dir gesagt, dass ich Dich nicht verstehen kann!«

Ann hielt ihren Sohn fest in ihren Armen, sie umklammerte ihn in einer jäh aufflammenden Verzweiflung, Tränen standen in ihren Augen:

»Oh Gott«, stammelte sie, »es ist schwer! Erst Glorie und jetzt er, er . . .«

Anton versuchte, sich sanft aus der Umarmung zu befreien, küsste seine Mutter auf die Stirn und die feuchten Wangen:

»Ich scheine gerade im rechten Augenblick . . .«

»Du bist mein Einziger, der Letzte, den ich noch habe«, schluchzte sie, »ich bin so froh, dass Du hier bist, Du Guter, Lieber.«

Er hatte sich bei ihr untergehakt, führte sie galant ins Wohnzimmer, lachte kurz auf:

»Was hat der Alte denn wieder angestellt? Du weißt, Mutter, er meint es nicht so. Nimm doch nicht jedes seiner Worte so schwer! Und du weißt auch: Glorie hat ihre Depressionen von ihm geerbt, bei Dir, Mutter, kann ich nichts dergleichen erkennen. Du bist stark! So gesehen, bin ich Dein Kind.«

Sie saß dicht neben ihm auf dem Sofa, streichelte seine Linke und schaute mit leuchtenden Augen zu ihm auf:

»Was Du für schöne helle Haare hast, so wundervoll gelockt, stark im Wuchs. Von wem die wohl sind?«

Er lachte abermals:

»Mutter, das kannst nur du beantworten: Es war wohl so ein schmucker durchreisender Prinz, dem Du nicht widerstehen konntest? Wer weiß! Ihr habt ja nicht lange vor meiner Geburt geheiratet. Dann wurde die Legende mit der Frühgeburt aus der Taufe gehoben.«

Ann setzte sich auf, strich ihre Bluse gerade:

»Du hast eine anständige Mutter! Und jetzt geh nach oben und hole Deinen Vater herunter. Vielleicht schmollt er, er tut das immer öfter. Also bestehe darauf, dass er zu uns herunterkommt, Du wirst ihm gut tun, besser als diese Liebedienerei von dem Nervenklempner.«

Anton nahm die Treppe mit wenigen Sprüngen und blieb vor der Tür des alten Mannes stehen, klopfte energisch:

»Vater, mach auf! Du brauchst Dich nicht einzuschließen, ich komme wegen Dir, hörst Du mich?«

Er hatte sein Ohr an die Türe gelegt, horchte angestrengt:

»Bitte, öffne, ich freue mich auf Dich, wir wollen Dir alle gut.«

Endlich vernahm er die Stimme von innen:

»Warum kommst Du nicht herein, die Tür ist offen.«

Er trat ein, erkannte nur mühsam seinen Vater ausgestreckt auf dem Bett im Dunkeln des Raumes:

»Warum liegst Du hier im Finstern, Vater? Oder wolltest Du schon schlafen?«

Der Alte erhob seinen Oberkörper:

»Schau genau hin, mein Sohn! Ich pflege nicht im Anzug und Krawatte zu schlafen, aber vielleicht kommt das noch, wer weiß? Aber heute nicht. Nein, ich wollte mich nur ein wenig ausruhen, den Augen eine Entspannung gönnen.«