10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: gelbe Buchreihe

- Sprache: Deutsch

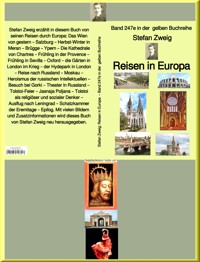

Stefan Zweig erzählt in diesem Buch von seinen Reisen durch Europa: Das Wien von gestern – Salzburg – Herbst-Winter in Meran – Brügge – Ypern – Die Kathedrale von Chartres – Frühling in der Provence – Frühling in Sevilla – Oxford – die Gärten in London im Krieg – der Hydepark in London – Reise nach Russland – Moskau – Heroismus der russischen Intellektuellen – Besuch bei Gorki – Theater in Russland – Tolstoi-Feier – Jasnaja Poljana – Tolstoi als religiöser und sozialer Denker – Ausflug nach Leningrad – Schatzkammer der Eremitage – Epilog. Mit vielen Bildern und Zusatzinformationen wird dieses Buch von Stefan Zweig neu herausgegeben. – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Stefan Zweig

Reisen in Europa – Band 247 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski

Band 247e in der gelben Buchreihe

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Der Autor Stefan Zweig

Reisen in Europa

Das Wien von gestern

Salzburg: Die Stadt als Rahmen

Herbstwinter in Meran

Brügge

Ypern

Die Kathedrale von Chartres

Frühlingsfahrt durch die Provence

Frühling in Sevilla

Oxford

Die Gärten im Krieg

Hydepark

Reise nach Russland

Redliche Vorbemerkung

Grenze

Umstellung ins Russische

Moskau: Straße vom Bahnhof her

Moskau: Blick vom Kreml

Moskau: Der rote Platz

Das alte und neue Heiligtum

Moskau: Museen

Heroismus der Intellektuellen

Besuch bei Gorki

Der junge Dichter

Theater

Tolstoi-Feier

Jasnaja Poljana

Tolstoi als religiöser und sozialer Denker

Das schönste Grab der Welt

Ausflug nach Leningrad

Schatzkammer der Erimetage

Epilog

Die maritime gelbe Buchreihe

Weitere Informationen

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.

Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.

Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgtendem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.

2021 Jürgen Ruszkowski

Ruhestands-Arbeitsplatz

Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers

* * *

Der Autor Stefan Zweig

Der Autor Stefan Zweig

https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/zweig.html

Stefan Zweig, * 28. November 1881 in Wien – † 23. Februar 1942 in Petrópolis, Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien, war ein österreichisch-britischer Schriftsteller, Übersetzer und Pazifist. Zweig gehörte zu den populärsten deutschsprachigen Schriftstellern seiner Zeit.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig

Stefan Zweig wurde am 28. November 1881 in Wien geboren und starb am 23. Februar 1942 in Petrópolis, Brasilien. Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig kam aus großbürgerlich-jüdischer Familie. Er studierte in Wien und Berlin Philosophie, Germanistik und Romanistik. 1904 promovierte er zum Dr. phil. Nach der Promotion bereiste er Europa, Amerika, Afrika und Indien. Während des 1. Weltkriegs war er zuerst propagandistisch im Wiener Kriegsarchiv, dann in offiziösen Missionen in der Schweiz tätig.

Romain Rolland, * 29. Januar 1866 in Clamecy, Département Nièvre – † 30. Dezember 1944 in Vézelay, Burgund, war ein französischer Schriftsteller, Musikkritiker und Pazifist. Er wurde 1915 als dritter Franzose mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.

Er engagierte sich zusammen mit Romain Rolland für den Frieden.

Nach Kriegsende lebte er bis 1933 mit seiner Frau Friderike in Salzburg.

Friderike Zweig, geborene Burger, * 4. Dezember 1882 in Wien – † 18. Januar 1971 in Stamford, Connecticut, USA, war eine österreichische Schriftstellerin.

Von ihr löste er sich im Zug einer Übersiedlung nach England, 1941 zog er weiter nach Brasilien, nach Petropolis im Bundesstaat Rio de Janeiro.

Stefan Zweig

Unter Depression leidend, nahm er sich dort gemeinsam mit seiner zweiten Frau Lotte das Leben.

* * *

Reisen in Europa

Reisen in Europa

* * *

Das Wien von gestern

Das Wien von gestern

1940

Wenn ich zu Ihnen über das Wien von gestern spreche, soll dies kein Nekrolog, keine oraison funèbre sein.

Wien 1900 Ringstraße und Parlament

Ball im Wiener Rathaus 1904

Wir haben Wien in unseren Herzen noch nicht begraben, wir weigern uns zu glauben, dass zeitweilige Unterordnung gleichbedeutend ist mit völliger Unterwerfung. Ich denke an Wien, so wie Sie an Brüder, an Freunde denken, die jetzt [1940] an der Front sind. Sie haben mit ihnen Ihre Kindheit verbracht, Sie haben Jahre mit ihnen gelebt, Sie danken ihnen glückliche gemeinsame Stunden. Nun sind sie fern von Ihnen und Sie wissen sie in Gefahr, ohne ihnen beistehen, ohne diese Gefahr teilen zu können. Gerade in solchen Stunden erzwungener Ferne fühlt man sich den Nächsten am meisten verbunden. So will ich zu Ihnen von Wien sprechen, meiner Vaterstadt und einer der Hauptstädte unserer gemeinsamen europäischen Kultur.

Sie haben in der Schule gelernt, dass Wien von je die Hauptstadt von Österreich war. Das ist nun richtig, aber die Stadt Wien ist älter als Österreich, älter als die habsburgische Monarchie, älter als das frühere und das heutige deutsche Reich.

Vindobona wird von den Römern gegründet

Als Vindobona von den Römern gegründet wurde, die als bewährte Städtegründer einen wunderbaren Blick für geographische Lage hatten, gab es nichts, was man Österreich nennen konnte.

Wien zur Zeit der Römer

Von keinem österreichischen Stamm ist jemals bei Tacitus oder bei den anderen römischen Geschichtsschreibern berichtet. Die Römer legten nur an den günstigsten Stellen der Donau ein Castrum, eine militärische Siedlung an, um die Einfälle wilder Völkerschaften gegen ihr Imperium abzuwehren. Von dieser Stunde an war für Wien seine historische Aufgabe umschrieben, eine Verteidigungsstätte überlegener Kultur, damals der lateinischen, zu sein. Inmitten eines noch nicht zivilisierten und eigentlich niemandem gehörenden Landes werden die römischen Grundmauern gelegt, auf denen sich in späterer Zeit die Hofburg der Habsburger erheben wird. Und zu einer Zeit, wo rund um die Donau die deutschen und slawischen Völkerschaften noch ungesittet und nomadisch schwärmen, schreibt in unserem Wien der weise Kaiser Marc Aurel seine unsterblichen Meditationen, eines der Meisterwerke der lateinischen Philosophie.

Kaiser Marc Aurel, * 26. April 121 in Rom als Marcus Annius Catilius Severus – † 17. März 180 in Vindobona oder Sirmium, auch Marc Aurel oder Marcus Aurelius, war von 161 bis 180 römischer Kaiser.

Die erste literarische, die erste kulturelle Urkunde Wiens ist also nahezu achtzehnhundert Jahre alt. Sie gibt Wien unter allen Städten deutscher Sprache den Rang geistiger Anciennität, und in diesen achtzehnhundert Jahren ist Wien seiner Aufgabe treugeblieben, der höchsten, die eine Stadt zu erfüllen hat: Kultur zu schaffen und diese Kultur zu verteidigen. Wien hat als Vorposten der lateinischen Zivilisation standgehalten bis zum Untergang des römischen Reiches, um dann wieder aufzuerstehen als das Bollwerk der römisch-katholischen Kirche. Hier war, als die Reformation die geistige Einheit Europas zerriss, das Hauptquartier der Gegenreformation.

Belagerung durch die Türken

An Wiens Mauern ist zweimal der Vorstoß der Osmanen gescheitert. Und als in unseren Tagen abermals das Barbarentum vorbrach, härter und herrschwilliger als je, hat Wien und das kleine Österreich verzweifelt festgehalten an seiner europäischen Gesinnung. Fünf Jahre lang hat es standgehalten mit allen Kräften; und erst als sie verlassen wurde in der entscheidenden Stunde, ist diese kaiserliche Residenz, diese „capitale“ unserer altösterreichischen Kultur, zu einer Provinzstadt Deutschlands degradiert worden, dem es nie zugehört hatte. Denn wenn auch eine Stadt deutscher Sprache – nie ist Wien eine Stadt oder die Hauptstadt eines nationalen Deutschland gewesen. Es war Hauptstadt eines Weltreiches, das weit über die Grenzen Deutschlands nach Osten und Westen, Süden und Norden reichte bis nach Belgien empor, bis nach Venedig und Florenz hinab, Böhmen und Ungarn und den halben Balkan umfassend. Seine Größe und seine Geschichte war nie gebunden an das deutsche Volk und nationale Grenzen, sondern an die Dynastie der Habsburger, die mächtigste Europas, und je weiter das Habsburgerreich sich entfaltete, umso mehr wuchs die Größe und Schönheit dieser Stadt.

Habsburger Rudolf IV

Von der Hofburg aus, ihrem Herzen, und nicht von München, nicht von Berlin, die damals belanglose Städtchen waren, wurde durch Hunderte von Jahren die Geschichte bestimmt. In ihr ist immer wieder der alte Traum eines geeinten Europas geträumt worden; ein übernationales Reich, ein „heiliges römisches Reich“, schwebte den Habsburgern vor – und nicht etwa eine Weltherrschaft des Germanentums. All diese Kaiser dachten, planten, sprachen kosmopolitisch. Aus Spanien hatten sie sich die Etikette mitgebracht, Italien, Frankreich fühlten sie sich durch die Kunst verbunden, und durch Heirat allen Nationen Europas. Durch zwei Jahrhunderte ist am österreichischen Hof mehr Spanisch, mehr Italienisch und Französisch gesprochen worden als Deutsch. Ebenso war der Adel, der sich rings um das Kaiserhaus scharte, vollkommen international; da waren die ungarischen Magnaten und die polnischen Großherren, da waren die alteingesessenen ungarischen, böhmischen, italienischen, belgischen, toskanischen, brabantischen Familien. Kaum einen deutschen Namen findet man unter all den prächtigen Barockpalästen, die sich um den Eugen von Savoyens reihen; diese Aristokraten heirateten untereinander und heirateten in ausländische Adelshäuser.

Eugen von Savoyen, * 18. Oktober 1663 in Paris – † 21. April 1736 in Wien, – bekannt geworden unter dem Namen Prinz Eugen – war einer der bedeutendsten Feldherren des Habsburgerreiches, dessen Stellung als Großmacht er wesentlich ausbaute.

Immer kam von außen neues fremdes Blut in diesen kulturellen Kreis, und ebenso mischte sich in ständigem Zustrom die Bürgerschaft. Aus Mähren, aus Böhmen, aus dem tirolerischen Gebirgsland, aus Ungarn, aus Italien kamen die Handwerker und Kaufleute: Slawen, Magyaren und Italiener, Polen und Juden strömten ein in den immer weiteren Kreis der Stadt. Ihre Kinder, ihre Enkel sprachen dann Deutsch, aber die Ursprünge waren nicht völlig verwischt. Die Gegensätze verloren nur durch die ständige Mischung ihre Schärfe, alles wurde hier weicher, verbindlicher, konzilianter, entgegenkommender, liebenswürdiger – also österreichischer, wienerischer.

Orthodoxe Juden in Wien

Weil aus so vielen fremden Elementen bestehend, wurde Wien der ideale Nährboden für eine gemeinsame Kultur. Fremdes galt nicht als feindlich, als antinational, wurde nicht überheblich als undeutsch, als unösterreichisch abgelehnt, sondern geehrt und gesucht. Jede Anregung von außen wurde aufgenommen und ihr die spezielle wienerische Färbung gegeben. Mag diese Stadt, dieses Volk wie jedes andere Fehler gehabt haben, einen Vorzug hat Wien besessen: dass es nicht hochmütig war, dass es nicht seine Sitten, seine Denkart diktatorisch der Welt aufzwingen wollte. Die wienerische Kultur war keine erobernde Kultur, und gerade deshalb ließ sich jeder Gast von ihr so gerne gewinnen. Gegensätze zu mischen und aus dieser ständigen Harmonisierung ein neues Element europäischer Kultur zu schaffen, das war das eigentliche Genie dieser Stadt. Darum hatte man in Wien ständig das Gefühl, Weltluft zu atmen und nicht eingesperrt zu sein in einer Sprache, einer Rasse, einer Nation, einer Idee. In jeder Minute wurde man in Wien daran erinnert, dass man im Mittelpunkt eines kaiserlichen, eines übernationalen Reiches stand. Man brauchte nur die Namen auf den Schildern der Geschäfte zu lesen, der eine klang italienisch, der andere tschechisch, der dritte ungarisch, überall war noch ein besonderer Vermerk, dass man hier auch Französisch und Englisch spreche. Kein Ausländer, der nicht Deutsch verstand, war hier verloren. Überall spürte man dank der Nationaltrachten, die frei und unbekümmert getragen wurden, die farbige Gegenwart der Nachbarländer. Da waren die ungarischen Leibgarden mit ihren Pallaschen und ihren verbrämten Pelzen, da waren die Ammen aus Böhmen mit ihren weiten bunten Röcken, die burgenländischen Bäuerinnen mit ihren gestickten Miedern und Hauben, genau denselben, mit denen sie im Dorf zum Kirchgang gingen, da waren die Marktweiber mit ihren grellen Schürzen und Kopftüchern, da waren die Bosniaken mit ihren kurzen Hosen und rotem Fes, die als Hausierer Tschibuks und Dolche verkauften, die Alpenländler mit ihren nackten Knien und dem Federhut, die galizischen Juden mit ihren Ringellocken und langen Kaftanen, die Ruthenen mit ihren Schafspelzen, die Weinbauern mit ihren blauen Schürzen, und inmitten all dessen als Symbol der Einheit die bunten Uniformen des Militärs und die Soutanen des katholischen Klerus. All das ging in seiner heimischen Tracht in Wien herum, genauso wie in der Heimat; keiner empfand es als ungehörig, denn sie fühlten sich hier zu Hause, es war ihre Hauptstadt, sie waren darin nicht fremd, und man betrachtete sie nicht als Fremde. Der erbeingesessene Wiener spottete gutmütig über sie, in den Couplets der Volkssänger war immer eine Strophe über den Böhmen, den Ungarn und den Juden, aber es war ein gutmütiger Spott zwischen Brüdern. Man hasste sich nicht, das gehörte nicht zur Wiener Mentalität.

Und es wäre auch sinnlos gewesen; jeder Wiener hatte einen Ungarn, einen Polen, einen Tschechen, einen Juden zum Großvater oder Schwager; die Offiziere, die Beamten hatten jeder ein paar Jahre in den Garnisonen der Provinz verbracht, sie hatten dort die Sprache erlernt, dort geheiratet; so waren aus den ältesten Wiener Familien immer wieder Kinder in Polen oder Böhmen oder im Trentino geboren worden; in jedem Haus waren tschechische oder ungarische Dienstmädchen und Köchinnen. So verstand jeder von uns von der Kindheit her ein paar Scherzworte der fremden Sprache, kannte die slawischen, die ungarischen Volkslieder, die die Mädchen in der Küche sangen, und der wienerische Dialekt war durchfärbt von Vokabeln, die sich allmählich dem Deutschen angeschliffen hatten. Unser Deutsch wurde dadurch nicht so hart, nicht so akzentuiert, nicht so eckig und präzis wie das der Norddeutschen, es war weicher, nachlässiger, musikalischer, und so wurde es uns auch leichter, fremde Sprachen zu lernen. Wir hatten keine Feindseligkeit zu überwinden, keinen Widerstand, es war in den besseren Kreisen üblich, Französisch, Italienisch sich auszudrücken, und auch von diesen Sprachen nahm man die Musik in die unsere hinein. Wir alle in Wien waren genährt von den Eigenarten der nachbarlichen Völker – genährt, ich meine es auch im wörtlichsten, im materiellen Sinn, denn auch die berühmte Wiener Küche war ein Mixtum compositum. Sie hatte aus Böhmen die berühmten Mehlspeisen, aus Ungarn das Gulasch und die anderen Zaubereien aus Paprika mitgebracht, Gerichte aus Italien, aus dem Salzburgischen und vom Süddeutschen her; all das mengte sich und ging durcheinander, bis es eben das Neue war, das österreichische, das Wienerische.

Wiener Schnitzel – Foto: David Kobako

Sacher-Torte – Foto: David Monniaux

Alles wurde durch dieses ständige Miteinanderleben harmonischer, weicher, abgeschliffener, inoffensiver, und diese Konzilianz, die ein Geheimnis des wienerischen Wesens war, findet man auch in unserer Literatur.

Franz Grillparzer, * 15. Jänner 1791 in Wien – † 21. Jänner 1872 ebenda, war ein österreichischer Schriftsteller, der vor allem als Dramatiker hervorgetreten ist. Aufgrund der identitätsstiftenden Verwendung seiner Werke, vor allem nach 1945, wird er auch als österreichischer Nationaldichter bezeichnet.

In Grillparzer, unserem größten Dramatiker, ist viel von der gestaltenden Kraft Schillers, aber das Pathetische fehlt glücklicherweise darin. Der Wiener ist zu selbstbeobachtend, um jemals pathetisch zu sein.

Adalbert Stifter, * 23. Oktober 1805 in Oberplan, Böhmen, als Albert Stifter – † 28. Jänner 1868 in Linz, war ein österreichischer Schriftsteller, Maler und Pädagoge. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren des Biedermeier.

In Adalbert Stifter ist das Kontemplative Goethes gewissermaßen ins Österreichische übersetzt, linder, weicher, harmonischer, malerischer.

Hugo von Hofmannsthal, * 1. Februar 1874 in Wien – † 15. Juli 1929 in Rodaun bei Wien, war ein österreichischer Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker, Librettist sowie Mitbegründer der Salzburger Festspiele.

Und Hofmannsthal, ein Viertel Oberösterreicher, ein Viertel Wiener, ein Viertel Jude, ein Viertel Italiener, zeigt geradezu symbolisch, welche neuen Werte, welche Feinheiten und glücklichen Überraschungen sich durch solche Mischungen ergeben können. In seiner Sprache ist sowohl in Vers als auch in Prosa vielleicht die höchste Musikalität, die die deutsche Sprache erreicht hat, eine Harmonisation des deutschen Genius mit dem lateinischen, wie sie nur in Österreich, in diesem Lande zwischen den beiden, gelingen konnte. Aber dies ist ja immer das wahre Geheimnis Wiens gewesen: annehmen, aufnehmen, durch geistige Konzilianz verbinden und das Dissonierende lösen in Harmonie.

Deshalb und nicht durch einen bloßen Zufall ist Wien die klassische Stadt der Musik geworden. So wie Florenz die Gnade und den Ruhm hat, da die Malerei ihren Höhepunkt erreicht, in seinen Mauern alle die schöpferischen Gestalten im Raum eines Jahrhunderts zu versammeln, Giotto und Cimabue, Donatello und Brunelleschi, Leonardo und Michelangelo, so vereint Wien in seinem Bannkreis in dem einen Jahrhundert der klassischen Musik beinahe alle Namen.

Pietro Bonaventura Trapassi, * 3. Januar 1698 in Rom; † 12. April 1782 in Wien, war ein italienischer Dichter und Librettist, besser bekannt unter seinem Pseudonym Pietro Metastasio.

Metastasio, der König der Oper, lässt sich gegenüber der kaiserlichen Hofburg nieder, Haydn lebt im gleichen Haus, Gluck unterrichtet die Kinder Maria Theresias, und zu Haydn kommt Mozart, zu Mozart Beethoven, und neben ihnen sind Salieri und Schubert, und nach ihnen Brahms und Bruckner, Johann Strauß und Lanner, Hugo Wolf und Gustav Mahler. Keine einzige Pause durch hundert und hundertfünfzig Jahre, kein Jahrzehnt, kein Jahr, wo nicht irgendein unvergängliches Werk der Musik in Wien entstanden wäre. Nie ist eine Stadt gesegneter gewesen vom Genius der Musik als Wien im 18., im 19. Jahrhundert.

Joseph Haydn, * 31. März oder 1. April 1732 in Rohrau, Erzherzogtum Österreich

– † 31. Mai 1809 in Wien, war ein österreichischer Komponist der Wiener Klassik.

Christoph Willibald Gluck, * 2. Juli 1714 in Erasbach bei Berching, Oberpfalz – † 15. November 1787 in Wien, war ein deutscher Komponist der Vorklassik.

Nun können Sie einwenden: von all diesen Meistern sei kein einziger außer Schubert ein wirklicher Wiener gewesen. Das denke ich nicht zu bestreiten. Gewiss, Gluck kommt aus Böhmen, Haydn aus Ungarn, Caldara und Salieri aus Italien, Beethoven aus dem Rheinland, Mozart aus Salzburg, Brahms aus Hamburg, Bruckner aus Oberösterreich, Hugo Wolf aus der Steiermark. Aber warum kommen sie aus allen Himmelsrichtungen gerade nach Wien, warum bleiben sie gerade dort und machen es zur Stätte ihrer Arbeit?

Wolfgang Amadeus Mozart, * 27. Jänner 1756 in Salzburg, Erzstift Salzburg – † 5. Dezember 1791 in Wien, der überwiegend mit Wolfgang Amadé Mozart unterschrieb, war ein Salzburger Musiker und Komponist der Wiener Klassik.

Franz Schubert, * 31. Jänner 1797 in der Gemeinde Himmelpfortgrund, heute im 9. Bezirk Wiens – † 19. November 1828 in Wieden, jetzt 4. Bezirk, war ein österreichischer Komponist. Obwohl Franz Schubert schon im Alter von 31 Jahren starb, hinterließ er ein reiches und vielfältiges Werk.

Ludwig van Beethoven, getauft am 17. Dezember 1770 in Bonn, Haupt- und Residenzstadt von Kurköln – † 26. März 1827 in Wien, Kaisertum Österreich, war ein deutscher Komponist und Pianist. Er führte die Wiener Klassik zu ihrer höchsten Entwicklung und bereitete der Musik der Romantik den Weg.

Weil sie mehr verdienen? Durchaus nicht. Mit Geld ist weder Mozart noch Schubert besonders verwöhnt worden, und Joseph Haydn hat in London in einem Jahr mehr verdient als in Österreich in sechzig Jahren. Der wahre Grund, dass die Musiker nach Wien kamen und in Wien blieben, war: sie spürten, dass hier das kulturelle Klima der Entfaltung ihrer Kunst am günstigsten war. Wie eine Pflanze den gesättigten Boden, so braucht produktive Kunst zu ihrer Entfaltung das aufnehmende Element, die Kennerschaft weiter Kreise, sie braucht, wie jene Sonne und Licht, die fördernde Wärme einer weiten Anteilnahme – immer wird die höchste Stufe der Kunst dort erreicht, wo sie Passion eines ganzen Volkes ist. Wenn alle Bildhauer und Maler Italiens im 16. Jahrhundert sich in Florenz versammeln, so geschieht es nicht nur, weil dort die Medicäer sind, die sie mit Geld und Aufträgen fördern, sondern weil das ganze Volk seinen Stolz in der Gegenwart der Künstler sieht, weil jedes neue Bild zum Ereignis wurde, wichtiger als Politik und Geschäft, und weil so ein Künstler den anderen ständig zu überholen und zu übertreffen genötigt war.

So konnten auch die großen Musiker keine idealere Stadt für Schaffen und Wirken finden als Wien, weil Wien das ideale Publikum hatte, weil die Kennerschaft, weil der Fanatismus für die Musik dort alle Gesellschaftsschichten gleichmäßig durchdrang. Die Liebe zur Musik wohnte im Kaiserhaus; Kaiser Leopold komponierte selbst, Maria Theresia überwachte die musikalische Erziehung ihrer Kinder, Mozart und Gluck spielten in ihrem Haus, Kaiser Joseph kennt jede Note der Opern, die er an seinem Theater aufführen lässt.

Kaiser Leopold II. von Österreich, * 5. Mai 1747 in Wien – † 1. März 1792 ebenda.

Maria Theresia, * 13. Mai 1717 in Wien – † 29. November 1780 ebenda, war eine Fürstin aus dem Haus Habsburg.

Sie versäumen sogar ihre Politik über ihrer Liebe zur Kultur. Ihre Hofkapelle, ihr Hoftheater sind ihr Stolz, und nichts auf dem weiten Gebiet der Verwaltung erledigen sie so persönlich wie diese Angelegenheiten. Welche Oper gespielt wird, welcher Kapellmeister, welcher Sänger engagiert werden soll, ist die Lieblingssorge ihrer Sorgen.

In dieser Liebe für die Musik will der hohe Adel das Kaiserhaus womöglich noch übertreffen. Die Esterhazys, die Lobkowitz, die Waldsteins, die Rasumowskys, die Kinskys, alle verewigt in den Biographien Mozarts, Haydns, Beethovens, haben ihre eigene Kapelle oder zum mindesten ihre eigenen Streichquartette. All diese stolzen Aristokraten, deren Häuser sich sonst Bürgerlichen nie öffnen, subordinieren sich dem Musiker. Sie betrachten ihn nicht als ihren Angestellten, er ist nicht nur Gast, sondern der Ehrengast in ihrem Haus, und sie unterwerfen sich seinen Launen und Ansprüchen. Dutzende Male lässt Beethoven seinen kaiserlichen Schüler Erzherzog Rudolf vergeblich auf die Stunde warten, und der Erzherzog wagt nie, sich zu beschweren. Als Beethoven den ‚Fidelio‘ vor der Aufführung zurückziehen will, wirft sich die Fürstin Lichnowsky vor ihm auf die Knie, und man kann sich heute nicht mehr vorstellen, was dies bedeutet, wenn damals eine Fürstin sich auf die Knie wirft vor dem Sohn eines trunksüchtigen Provinzkapellmeisters. Wie Beethoven sich einmal geärgert fühlt vom Fürsten Lobkowitz, geht er zur Tür seines Hauses und brüllt vor allen Lakaien hinein: Lobkowitzscher Esel! Der Fürst erfährt es, duldet es und trägt es ihm nicht nach. Als Beethoven Wien verlassen will, tun sich die Aristokraten zusammen, um ihm eine für die damalige Zeit enorme Lebensrente zu sichern ohne jede andere Verpflichtung, als in Wien zu bleiben und frei seinem Schaffen nachzugehen. Sie alle, sonst mittlere Leute, wissen, was große Musik ist und wie kostbar, wie verehrungswürdig ein großes Genie. Sie fördern die Musik nicht nur aus Snobismus, sondern, weil sie in Musik leben, fördern sie die Musik und geben ihr einen Rang über dem eigenen Rang.

Derselben Kennerschaft, derselben Leidenschaft begegnet im 18., im 19. Jahrhundert der Musiker im Wiener Bürgertum. Fast in jedem Haus wird einmal in der Woche Kammermusik abgehalten, jeder Gebildete spielt irgendein Instrument, jedes Mädchen aus gutem Haus kann ein Lied vom Blatt singen und wirkt mit in den Chören und Kapellen. Wenn der Wiener Bürger die Zeitung öffnet, ist sein erster Blick nicht, was in der Welt der Politik vorgeht; er schlägt das Repertoire der Oper und des Burgtheaters nach, welcher Sänger singt, welcher Kapellmeister dirigiert, welcher Schauspieler spielt. Ein neues Werk wird zum Ereignis, eine Premiere, das Engagement eines neuen Kapellmeisters, eines neuen Sängers an der Oper ruft endlose Diskussionen hervor, und der Kulissentratsch über die Hoftheater erfüllt die ganze Stadt.

Burgtheater Wien

Denn das Theater, insbesondere das Burgtheater, bedeutet den Wienern mehr als eben bloß ein Theater; es ist der Mikrokosmos, der den Makrokosmos spiegelt, ein sublimiertes konzentriertes Wien innerhalb Wiens, eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft. Das Hoftheater zeigt der Gesellschaft vorbildlich, wie man sich in Gesellschaft benimmt, wie man Konversation macht in einem Salon, wie man sich anzieht, wie man spricht und sich gebärdet, wie man eine Tasse Tee nimmt und wie man eintritt und wie man sich verabschiedet. Es ist eine Art Cortigiano, ein Sittenspiegel des guten Benehmens, denn im Burgtheater darf so wenig ein unpassendes Wort gesagt werden wie in der Comédie Française, in der Oper kein falscher Ton gesungen werden: es wäre eine nationale Schande. Wie in einen Salon geht man nach italienischem Vorbild in die Oper, in das Burgtheater. Man trifft sich, man kennt sich, man begrüßt sich, man ist bei sich, man ist zu Hause. Im Burgtheater und in der Oper fließen alle Stände zusammen, Aristokratie und Bürgertum und die neue Jugend. Sie sind das große Gemeinsame, und alles, was dort geschieht, gehört der ganzen Stadt an. Als das alte Gebäude des Burgtheaters abgerissen wird, dasselbe in dem die ‚Hochzeit des Figaro’ zum ersten Mal erklang, ist ein Trauertag in ganz Wien. Um sechs Uhr morgens stellen sich die Enthusiasten vor den Türen an und stehen dreizehn Stunden bis abends, ohne zu essen, ohne zu trinken, nur um der letzten Vorstellung in diesem Haus beiwohnen zu können. Von der Bühne brechen sie sich Holzsplitter heraus und bewahren sie genauso wie einstmals Fromme die Splitter vom heiligen Kreuz. Nicht nur der Dirigent, der große Schauspieler, der gute Sänger wird wie ein Gott vergöttert, diese Leidenschaft geht über auf den unbeseelten Raum. Ich war selbst beim letzten Konzert in dem alten Bösendorfer-Saal. Es war gar kein besonders schöner Saal, der da abgerissen wurde, eine frühere Reitschule des Fürsten Liechtenstein, einfach in Holz getäfelt. Aber er hatte die Resonanz einer alten Geige, und Chopin und Brahms hatten noch darin gespielt und Rubinstein und das Rosé-Quartett.

Frédéric Chopin, * 22. Februar oder 1. März 1810 in Żelazowa Wola, im damaligen polnischen Herzogtum Warschau – † 17. Oktober 1849.

Johannes Brahms, * 7. Mai 1833 in Hamburg – † 3. April 1897 in Wien, war ein deutscher Komponist, Pianist und Dirigent. Seine Kompositionen werden vorwiegend der Hochromantik zugeordnet; durch die Einbeziehung barocker und klassischer Formen gehen sie aber über diese hinaus.

Anton Grigorjewitsch Rubinstein, Антон Григорьевич Рубинштейн, * 16. November 1829 in Wychwatinez, Gouvernement Podolien – † 8. November 1894 in Peterhof bei Sankt Petersburg, war ein russischer Komponist, Pianist und Dirigent.

Viele Meisterwerke waren dort zum ersten Mal für die Welt erklungen, es war der Ort gewesen, wo alle Liebhaber von Kammermusik durch Jahre und Jahre Woche für Woche einander begegnet waren, eine einzige Familie. Und da standen wir nun nach dem letzten Beethoven-Quartett in dem alten Raum und wollten nicht, dass es zu Ende war. Man tobte, man schrie, einige weinten. Im Saal wurden die Lichter gelöscht. Es half nichts. Alle blieben im Dunkel, als wollten sie es erzwingen, dass auch dieser Saal bliebe, der alte Saal. So fanatisch empfand man in Wien nicht nur für die Kunst, die Musik, sondern sogar für die bloßen Gebäude, die mit ihr verbunden waren.

Übertreibung, werden Sie sagen, lächerliche Überschätzung! Und so haben wir selbst manchmal diesen geradezu irrwitzigen Enthusiasmus der Wiener für Musik und Theater empfunden. Ja, er war manchmal lächerlich, ich weiß es, wie zum Beispiel damals, als die guten Wiener sich als Kostbarkeit Haare von den Pferden aufhoben, die den Wagen von Fanny Elssler gezogen, und ich weiß auch, dass wir diesen Enthusiasmus gebüßt haben.

Fanny Elssler, * 23. Juni 1810 in Gumpendorf (heute ein Stadtteil von Wien) – † 27. November 1884 in Wien, war eine weltberühmte österreichische Ballerina.

Während sich Wien und Österreich in seine Theater, seine Kunst vernarrte, haben die deutschen Städte uns überholt in Technik und Tüchtigkeit und sind uns in manchen praktischen Dingen des Lebens vorausgekommen. Aber vergessen wir nicht: solche Überwertung schafft auch Werte. Nur wo wahrer Enthusiasmus für die Kunst besteht, fühlt sich der Künstler wohl, nur wo man viel fordert von der Kunst, gibt sie viel. Ich glaube, es gab kaum eine Stadt, wo der Musiker, der Sänger, der Schauspieler, der Dirigent, der Regisseur strenger kontrolliert und zu größerer Anspannung gezwungen war als in Wien. Denn hier gab es nicht nur die Kritik bei der Premiere, sondern eine ständige und unbeugsame Kritik durch das gesamte Publikum. In Wien wurde kein Fehler übersehen bei einem Konzert, jede einzelne Aufführung und auch die zwanzigste und hundertste war immer überwacht von einer geschulten Aufmerksamkeit von jedem Sitzplatz aus: wir waren ein hohes Niveau gewohnt und nicht bereit, einen Zoll davon nachzugeben. Diese Kennerschaft bildete sich in jedem einzelnen von uns schon früh heraus. Als ich noch auf das Gymnasium ging, war ich nicht einer, sondern einer aus zwei Dutzend, die bei keiner wichtigen Vorstellung im Burgtheater oder in der Oper fehlten. Wir jungen Menschen kümmerten uns als rechte Wiener nicht um Politik und nicht um Nationalökonomie, und wir hätten uns geschämt, etwas von Sport zu wissen. Noch heute kann ich Kricket nicht von Golf unterscheiden, und die Seite Fußballbericht in den Zeitungen ist für mich chinesisch. Aber mit vierzehn, mit fünfzehn Jahren merkte ich schon jede Kürzung und jede Flüchtigkeit bei einer Aufführung; wir wussten genau, wie dieser Kapellmeister das Tempo nahm und wie jener. Wir bildeten Parteien für einen Künstler und für den anderen, wir vergötterten sie und hassten sie, wir zwei Dutzend in unserer Klasse. Aber nun denken Sie sich uns, diese zwei Dutzend einer einzigen Schulklasse multipliziert mit fünfzig Schulen, mit einer Universität, einer Bürgerschaft, einer ganzen Stadt, und Sie werden verstehen, welche Spannung bei uns in allen musikalischen und theatralischen Dingen entstehen musste, wie stimulierend diese unermüdliche unerbittliche Kontrolle auf das Gesamtniveau des Musikalischen, des Theatralischen wirkte. Jeder Musiker, jeder Künstler wusste, dass er in Wien nicht nachlassen durfte, dass er das Äußerste bieten müsse, um zu bestehen.

Diese Kontrolle aber ging tief hinab bis ins unterste Volk. Die Militärkapellen jedes einzelnen Regiments wetteiferten miteinander, und unsere Armee hatte – ich erinnere nur an die Anfänge Lehárs – bessere Kapellmeister als Generäle.

Franz Lehár, * 30. April 1870 in Komorn, Österreich-Ungarn (heute: Komárno, Slowakei) – † 24. Oktober 1948 in Bad Ischl, Österreich, war ein österreichischer Komponist. Lehár gilt zusammen mit Oscar Straus, Emmerich Kálmán und Leo Fall als Begründer und Hauptvertreter der sogenannten Silbernen Operettenära.

Jede kleine Damenkapelle im Prater, jeder Klavierspieler beim Heurigen stand unter dieser unerbittlichen Kontrolle, denn dass die Kapelle beim Heurigen gut war, war dem durchschnittlichen Wiener ebenso wichtig, wie die Güte des Weins, und so musste der Musikant gut spielen, sonst war er verloren, sonst wurde er entlassen.