3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Deiner Vergangenheit entkommst du nicht.

Zwölf Jahre ist es her, dass Jubilee Harper den schlimmsten Fehler ihres Lebens beging - und damit eine ganze Familie in eine Tragödie stürzte. Nachdem dieser Fehler sie selbst fast umgebracht hätte, lebt sie nun zurückgezogen und unter falschem Namen in einem Apartment in New York. Erst als sie ihren neuen Nachbarn kennenlernt, ändert sich ihr Leben. Jubilee lässt ihn in ihr Herz und beginnt langsam wieder, einem anderen Menschen und sich selbst zu vertrauen. Doch plötzlich holt sie ihre Vergangenheit wieder ein - und Jubilee schwebt in großer Gefahr.

Annabell Nolan vereint gekonnt eine packende Liebesgeschichte und spannenden Nervenkitzel. Für Fans von Alexandra Ivy und Linda Howard.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

CoverWeitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. KapitelEpilogWeitere Titel der Autorin

Crystal Lake – Diagnose Liebe

Crystal Lake – Nebenwirkung Herzklopfen

Crystal Lake – Notfall Liebeskummer

Crystal Lake – Symptom Glücksgefühl

Crystal Lake – Prognose Traummann

Crystal Lake – Befund Happy End

Healing Hearts – Für immer in deinem Herzen

Über dieses Buch

Zwölf Jahre ist es her, dass Jubilee Harper den schlimmsten Fehler ihres Lebens beging – und damit eine ganze Familie in eine Tragödie stürzte. Nachdem dieser Fehler sie selbst fast umgebracht hätte, lebt sie nun zurückgezogen und unter falschem Namen in einem Apartment in New York. Erst als ein neuer Nachbar in ihrem Haus einzieht, ändert sich ihr Leben. Jubilee lässt ihn in ihr Herz und beginnt langsam wieder, einem anderen Menschen und sich selbst zu vertrauen. Doch plötzlich holt sie ihre Vergangenheit wieder ein – und Jubilee schwebt in großer Gefahr.

Über die Autorin

Nach etlichen ausgedehnten USA-Aufenthalten lebt und schreibt Annabell Nolan in Berlin, ihrer Stadt der Liebe. Die schönste Jahreszeit für sie ist der Frühsommer, wenn der Flieder betörend duftet und die Bienen durch ihren Garten summen. Dann schreibt sie im Schatten ihres knorrigen Apfelbaums, bis es Zeit wird, den Grill anzuzünden und mit ihrem Liebsten und guten Freunden bis spät in die Nacht zu plaudern.

Wenn Annabell nicht gerade neue Geschichten für Verlage, Funk und Fernsehen entwickelt, bummelt sie gern durch Berlins Schlösser und deren Gärten oder versinkt in moderner Kunst.

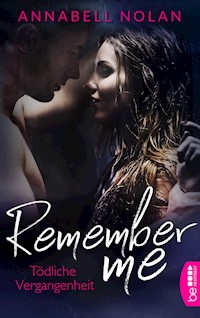

A N N A B E L L N O L A N

Remember me

Tödliche Vergangenheit

beHEARTBEAT

Originalausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause

Covergestaltung: © Julia Jonas, Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © GettyImages/Ann-ka ; © Shutterstock/Arthur-studio10

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-8512-0

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Prolog

Es ist seltsam. Sollte man nicht Angst haben, wenn man in den Lauf einer Pistole sieht?

Ich meine, ich hatte Angst, als er die Tür eben aufriss. Es ging so schnell. Ich sah die Waffe. Er schrie, ich schrie, mein Vater schrie. Wir sprangen beide auf, und jetzt ist es so still, dass ich nur noch das Blut in meinen Ohren pulsieren höre. Es rauscht durch meine Adern, schäumt und braust wie der Atlantik an einem rauen Morgen.

Eben noch saß ich meinem Vater gegenüber. Er hat mich nicht erkannt, hat mit leeren Augen zu mir herübergestarrt, bis zumindest ein Funken Erinnerung zurückkam und er sagte: »Du hast jemanden verloren, den du sehr geliebt hast, nicht wahr? Warte … jemand, der dir nahestand, der dich geliebt hat! Ich kann es deutlich sehen!«

Verwirrt hatte ich meine Sonnenbrille abgenommen und ihm meinen Namen gesagt, doch wie immer hatte mein Name keine Bedeutung für ihn, war nur ein Name von vielen und keiner, mit dem er etwas verband.

Dann hatte er die faltigen Augen geschlossen und sich eine Hand an die Stirn gelegt. »Ich höre eine Stimme, mein Kind, ich glaube, es ist deine Großmutter. Kann das sein? Sie ruft nach dir!« Ich musste schlucken, obwohl niemand besser als ich weiß, dass das Humbug ist.

»Auf jeden Fall ist es eine weibliche Verwandte. Deine Mutter?« Er schlug die Augen auf, und sein stechend prüfender Blick war so unangenehm, dass ich den Kopf genau in dem Moment wegdrehte, als die Tür zum Zimmer meines Vaters aufgerissen wurde.

Und genau jetzt – in diesem kurzen Augenblick vor dem Schuss – fiel die Stille auf uns herab, und in ihr lag keine Erwartung mehr. Zumindest für mich nicht, sondern nur die Gewissheit, dass es jetzt vorbei ist.

Keine Schuld mehr, keine Angst mehr. Vielmehr kommt es mir so vor, als wäre mein bisheriges Leben einzig und allein auf diesen Moment zugesteuert. Weißes Rauschen in meinem Kopf. Wie die statischen Geräusche im Radio.

Erstaunlicherweise scheint es meinem Vater ähnlich zu gehen. Im Augenwinkel sehe ich, dass sein sonst eher umnachtetes Gehirn ein zartes Lächeln in seine ledrigen Wangen gezaubert hat. So ein Lächeln habe ich lange nicht mehr gesehen oder vielleicht auch noch nie.

Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich ihm wirklich verbunden. Dem Tod gemeinsam ins Auge zu sehen macht mich sentimental, bis ich verstehe, dass mein Vater ja nicht mich anlächelt, sondern die Waffe. Vielleicht haben sich gerade zwei Neuronen in seinem Hirn verknüpft. Zwei kleine Impulse, die sonst in einem Meer aus Ammoniak treiben, das der jahrelange übermäßige Konsum von Gin Tonic aufgestaut hat, und ausgerechnet jetzt haben sie sich vereinigt, und meinem Vater wird klar, dass seine neblige Existenz der letzten Jahre endlich ein Ende hat.

Ich begreife, dass das nicht nur für mich eine Erleichterung ist, sondern auch für ihn selbst.

Es ist auch seltsam, wie deutlich meine Gedanken werden. Vielleicht hätte schon früher jemand eine Waffe auf mich richten sollen. Das könnte jahrelange Therapie ersparen. Plötzlich ist völlig logisch, was wichtig ist und was nicht. Ohne jeden Zweifel.

Mich wird er zuerst umbringen, nehme ich an.

Ich trete von einem Bein aufs andere und warte. Er wird schießen, wenn er den Mut dazu gefunden hat. Sein Atem geht stockend, fast schluchzend, und die Waffe zittert in seiner Hand.

Verdient habe ich den Tod, und das möchte ich jetzt wenigstens im Geist festhalten. Mein Tod ist keine sinnlose Ungerechtigkeit oder eine Laune der Natur, sondern dieser Tod hat einen handfesten Grund, den ich verstehen und nachvollziehen kann, und den ich an seiner Stelle wohl ebenso empfinden würde.

Bewundernswert, dass er den Mut aufbringt. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber was weiß ich schon? Sonderlich mutig war ich wirklich noch nie.

Als jedoch endlich ein Schuss die Stille durchschneidet, zucke ich doch zusammen. Es ist nicht der Schuss selbst – ihn habe ich ja erwartet, sondern das Geräusch. Im Fernsehen klingt es anders, denke ich noch, und sehe an mir herunter.

Aber nein, ich bin nicht getroffen. Entgegen meiner ursprünglichen Vermutung schießt er auf meinen Vater zuerst. Der fällt nach hinten, schlägt mit dem Kopf auf die Tischkante und sinkt zu Boden. Vielleicht will er, dass ich weiß, was gleich mit mir passiert.

Irgendjemand schreit. Ich bin es nicht, aber ich schließe die Augen. Jetzt bin ich dran.

Ein zweiter Schuss, ein dritter, dann viele Schreie und schließlich auch Sirenen.

Ich spüre nichts, auch keinen Schmerz. Die Sirenen sind erst draußen, dann in meinem Kopf. Das Lied der Großstadt lullt mich ein, wiegt mich in die Dunkelheit.

Die Sirenen werden leiser, immer leiser …

Stille.

Schwarze Stille.

1. Kapitel

Zehn Monate später

Dr. Anand legt den Kopf schräg. Sein ganzes Gesicht hat etwas von einem faltigen Hund, denke ich. Seine braunen Augen ruhen freundlich besorgt auf mir, dann lehnt er sich zurück und sieht an meinem Stuhl vorbei zur Tür. Darüber hängt die Uhr. Ich kann sie nicht sehen, aber Dr. Anand fragt sich vielleicht, ob es schon Zeit für eine Mittagspause ist, ob er mich jetzt loswerden kann, ohne dass es so aussieht, als würde er mich rausschmeißen.

Ich weiß, er hat auf eine absurde Art, die ich gar nicht näher benennen kann, Angst vor mir oder fühlt sich zumindest unwohl in meiner Gegenwart. Vielleicht glaubt er, dass er das gut verbergen kann, aber ich wusste es von Anfang an. Es ist die Art, wie er auf seinem Stuhl hin und her rutscht, der Kugelschreiber, mit dem er ungeduldig auf seine Schreibtischunterlage trommelt, und natürlich seine Blicke.

Er sieht mich nie lange an, weicht mir immer wieder aus und fährt sich oft nervös mit dem Finger über die Nase, so wie eben jetzt. Inzwischen hat er sich wieder vorgebeugt und starrt auf den Computermonitor vor ihm.

»Wenn wir Sie morgen entlassen, Lee … also, ich meine, Ihnen ist klar, dass Sie weiterhin medizinische Betreuung brauchen, oder? Einen Orthopäden, der Sie behandelt und –« Er macht eine Pause und atmet ein. »Ich würde Ihnen dringend empfehlen, Ihre hier während der Rehabilitation begonnene Psychotherapie fortzusetzen.«

Ich nicke knapp und schweige dazu.

Dr. Anand fährt fort: »Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen einen niedergelassenen Kollegen in New York empfehlen. Dr. Sebastian Sherman. Ein ausgezeichneter Psychotherapeut.«

Ich nicke wieder. Mehr Einverständnis wird Dr. Anand von mir nicht bekommen.

»Und, was machen Ihre Kopfschmerzen?«

Jetzt zwinge ich mich zu einem ganz leichten Lächeln. »Sie sind in den letzten Wochen seltener geworden«, lüge ich sichtlich überzeugend, denn der Arzt erwidert mein Lächeln erfreut.

»Gut, gut«, sagt er und tippt etwas in meine elektronische Akte. Vielleicht sucht er auch ein neues Katzenvideo auf Youtube, wer weiß. Es würde ihn ein wenig menschlicher machen, wenn er mir gar nicht wirklich zuhört, sondern sich während unseres Abschlussgespräches lustige Tiere im Internet anschaut.

»Werden Sie morgen abgeholt, Lee?«

»Ja, mein Anwalt, Mr McKellan, kommt.« Brady. Guter, alter Brady. Ich weiß nicht, was ich das vergangene Jahr über ohne ihn getan hätte.

Dr. Anand klickt energisch mit der Maus. Vielleicht hält er das Video an oder spult zurück. »Es kann sein, dass die Kopfschmerzen wieder stärker werden, wenn sie nach Hause kommen. Sehen Sie.« Er dreht den Computermonitor ein Stück und ich kneife die Augen zusammen. »Das ist ein CT-Bild ihres Kopfes.« Tatsächlich formt sich statt meines erwarteten Tiervideos ein knöchernes Abbild meines Schädels aus dem Schwarz-Weiß. »Hier.« Dr. Anand tippt mit dem Kugelschreiber darauf, und kleine Wellen wabern über den Monitor, so als hätte er die Wasseroberfläche eines Teiches mit der Fingerspitze berührt, »hier hat die Kugel Ihren Knochen gestreift. Darunter, also zwischen Schädel und Gehirn, war ein ziemlich großer Bluterguss. Deshalb lagen Sie auch so lange im Koma. Obwohl sich alles vollständig zurückgebildet hat, kann trotzdem etwas zurückbleiben.«

Nachdenklich gleite ich mit meinem Zeigefinger zu der Stelle kurz hinter meiner Schläfe, an der die Kugel vorbeigeschrammt ist. »So etwas wie eine innere Narbe?«, frage ich vorsichtig.

»Genau.« Dr. Anand dreht den Bildschirm wieder zurück. »Ich glaube, Ihre Kopfschmerzen sind eine Mischung aus posttraumatischem Stress und natürlich der physischen Verletzung.« Er faltet die Hände auf der Schreibtischplatte vor seinem kleinen Kugelbauch und sieht dabei mit seinem runden Gesicht für einen Moment aus wie ein freundlicher Buddha. »Also, soll ich Ihre Unterlagen an Dr. Sherman schicken? Er hat seine Praxis am Central Park East.«

Central Park East. Klingt gut, denke ich. Kommt drauf an, auf welcher Höhe, aber vielleicht habe ich Glück und ich kann hinlaufen.

»Ja, danke, Dr. Anand.« Ich stehe auf und ziehe mit meiner rechten Hand die Strickjacke dichter an meinen Körper. Heute ist ein kühler Septembertag. Der Sommer ist definitiv vorbei, und vor dem Fenster schieben sich dichte Regenwolken über den Himmel.

Stirnrunzelnd beobachtet Dr. Anand, wie ich meinen linken Arm betaste. Es ist viel besser geworden, trotzdem habe ich das Gefühl, der Arm gehört nicht ganz zu mir. »Haben Sie Schmerzen, Lee?«

»Nein, ich –« Ich schlucke. »Es ist eher ein komisches Gefühl.«

Seine Züge entspannen sich wieder. »Haben Sie Geduld mit sich. Es wird besser werden.«

»Kann ich wieder arbeiten?«

Dr. Anand kratzt sich die Stirn. »Nicht sofort.« Er schlägt noch einmal die Akte auf, die vor ihm liegt. »Sie haben …« Er fährt mit dem Finger über ein Papier. »… bei einer Online-Beratung für Menschen in Krisensituationen gearbeitet?«

»Ja, meine Chefin hat mir meinen Arbeitsplatz freigehalten.« Ich betaste meine Schläfe. Ein kleines Bohren setzt gerade ein. »Ich mache meinen Job gern.«

Dr. Anand versteht das. Ich sehe es an seinem Blick. Er begreift, wie wichtig mir meine Arbeit ist.

»Trotzdem«, beharrt er. »Nicht sofort. Gönnen Sie sich ein paar Wochen, wenn Sie das finanziell stemmen können. Kommen Sie wieder an, sprechen Sie mit Dr. Sherman. Er wird das nach ein paar Gesprächen mit Ihnen besser einschätzen können als ich.«

Ich nicke, gehe zur Tür und drehe mich dann doch noch einmal um. Dr. Anand hat in den letzten vier Monaten, seitdem ich aus dem Krankenhaus in die Reha-Klinik verlegt wurde, zu meinem Leben gehört.

»Danke«, sage ich leise, fast tonlos.

Zum ersten Mal seitdem ich ihn kenne, scheint er sich in meiner Gegenwart ein wenig zu entspannen. »Wir sehen uns morgen noch einmal, Lee.«

Auf dem Flur knöpfe ich meine Strickjacke zu und verschränke die Arme beim Gehen. Hier, fast einhundertfünfzig Meilen nördlich von New York und direkt am Atlantik drückt ein feuchtkalter Seewind gegen die Scheiben der Reha-Klinik und lässt mich frösteln. In der Stadt wird es wärmer sein, denke ich und frage mich gleichzeitig, wie es sein wird, nach fast einem Jahr zurückzukehren.

Ich habe Angst, gestehe ich mir ein. Die relative Unbeschwertheit, die ich in den letzten Jahren zum ersten Mal in meinem Leben verspürt habe, ist vorbei.

In meinem Zimmer lasse ich mich auf den Sessel am Fenster fallen und drehe das Ventil an der Heizung auf bis zum Anschlag. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Kälte so tief in meinen Körper gekrochen ist, dass ich sie nicht mehr vertreiben kann. Ich beobachte ein paar Möwen, die sich kreischend auf die Wellen werfen, ziehe meine Füße unter meinen Körper und stütze mein Kinn auf die Hand. Abgesehen vom Schmerz in der Schulter pocht auch wieder mein Kopf.

Seufzend stehe ich auf und will gerade nach meinem Tablettenröhrchen greifen, als mein Smartphone summend über den Tisch tanzt. Ich zucke zusammen. Alle plötzlichen Geräusche erschrecken mich. So wie das Telefon jetzt kann mich auch eine Sirene völlig aus dem Konzept bringen, ein Glas, das jemandem herunterfällt, oder eine schlagende Tür.

Es ist nur Brady, beruhige ich mich. Rasch hebe ich ab.

»Wann soll ich denn morgen da sein, Lee?«, fragt er ohne jede Begrüßung, und ich höre, dass er nebenbei Akten über seinen Schreibtisch schiebt. Ich höre das Schleifen der dicken Pappordner auf dem Holz, das Rascheln von Papier, wenn man es zerknüllt und in einen Mülleimer wirft.

Brady, lieber, guter Brady. Ohne ihn wäre ich schon längst wahnsinnig geworden.

»Gegen zehn wäre gut.«

»Klar, wann immer du magst, Lee.« Er seufzt. »Ich habe mit Detective Ferguson gesprochen.«

»Und?«, frage ich atemlos.

»Nichts Neues. Simon ist im Gefängnis, da, wo er hingehört, und von seinem Bruder Samuel keine Spur. Bist du wirklich sicher, dass du ihn gesehen hast?«

Ich unterbreche ihn: »Ja, absolut sicher. Ich habe ihn gesehen. Er stand vor dem Eingang der Klinik – ich kann das Tor von meinem Fenster aus gut überblicken. Ich habe ihn erkannt. Er hat zu mir hinaufgesehen.«

»Ja, aber …« Brady räuspert sich. »Zum einen hast du ihn vielleicht verwechselt. Wie oft hast du Simons Bruder denn in deinem Leben gesehen? Ein, zwei Mal? Zum anderen … es gibt auch laut Detective Ferguson keinen Anhaltspunkt dafür, dass er irgendetwas von dir will oder gar –« Brady beendet den Satz nicht.

»Vielleicht will er Simon rächen, vielleicht will er mir etwas antun.« Ich hole tief Luft.

»Vielleicht war er es auch gar nicht. Vielleicht hat Samuel Stratford nach alldem einfach ein neues Leben irgendwo begonnen, vielleicht ist er tot. Kann doch sein oder? Jedenfalls konnte die Polizei noch keine aktuelle Adresse herausfinden. Lee, vielleicht versteckt er sich ebenso vor der Presse wie du.«

»Möglich«, räume ich zweifelnd ein. Es hat keinen Sinn, mit Brady weiter darüber zu diskutieren. Deshalb wechsele ich das Thema. »Dr. Anand hat mir einen Therapeuten in New York empfohlen. Ich soll weiter aufarbeiten, was passiert ist. Dr. …« Ich runzele die Stirn. »Ich habe den Namen vergessen.«

»Ist schon gut, Lee, hab Geduld mit dir.«

»Ich will keine Geduld mehr haben. Alle sagen das, aber ich habe keine. Ich –« Ich breche ab und reibe mir mit den Fingern über meine Augen. Die Kopfschmerzen werden stärker. Es fühlt sich an, als würde das Blut in meinen Adern zäher werden, dicker, schwerfälliger.

»Ich bin morgen da. Kurz vor zehn.« Wieder entsteht eine kleine Pause, so als würde Brady sehr genau überlegen, wie und was er mir sagen kann, ohne dass ich durchdrehe. Es ist auch für ihn nicht einfach. Ich bin keine sehr geduldige Patientin, und Brady kommt sich mit mir sicher oft so vor, als würde er auf rohen Eiern tanzen müssen.

»Ist noch etwas?«, frage ich so sanft wie möglich.

»Ja, warte, ich schalte mal in den Anwaltsmodus.«

Ich rolle mit den Augen. Das sagt er immer, wenn es um geschäftliche Details geht, und es nervt mich. Warum, weiß ich gar nicht. Vielleicht weil ich meinen Freund Brady nicht vom Anwalt Brady trennen will und er genau das immer verzweifelt versucht.

Jetzt höre ich das Klappern seiner Tastatur und das Klicken seiner Maus.

»Also … dein altes Apartment ist verkauft, und all deine Sachen sind jetzt in deiner neuen Wohnung. Die Möbel stehen, die Kisten habe ich nicht auspacken lassen. Ich dachte, das willst du lieber selbst machen?«

»Ja, ist okay.«

»Mist! Ich wusste es, ich hätte sie auspacken lassen sollen.« Brady klingt jetzt zerknirscht.

»Nein!«, beeile ich mich, zu sagen. »Nein, das ist in Ordnung. Wirklich.«

»Okay«, sagt er zweifelnd. »Und –« Wieder bricht er ab und macht eine Pause. »Nicht dass du dich wunderst. Am Klingelschild steht Kramer, der Mädchenname deiner Mutter. Ich dachte, das wäre sicherer. Wegen der Presse. Und, wenn du meinst, eben auch wegen Samuel Stratford.« Brady atmet schwer. »Detective Ferguson fand auch, dass das eine gute Idee ist.«

Ich zucke mit den Schultern. Aus Jubilee Harper ist vor neun Jahren schon einmal Lee Harper geworden. Und jetzt bin ich Lee Kramer. Es ist mir egal. Es macht mir nichts aus. Das sind nur Namen. Wenn ich könnte, würde ich mein ganzes Leben aufgeben und neu anfangen. Aber niemand weiß besser als ich, dass das nicht funktioniert, niemals funktioniert. Egal wohin man geht, man nimmt sich selbst immer mit. Die wahre Hölle, das ist die Vergangenheit, die in einem lebt.

»Lee?«, fragt Brady. »Bist du noch da?«

»Ja, sicher. Das ist alles gut, Brady, sehr gut. Sag mal … wie stehe ich eigentlich finanziell da?«

»Machst du dir Sorgen?«, fragt Brady überrascht.

»Ich …. ich will es einfach wissen.«

»Verstehe ich«, sagt er schnell, und ich höre ihn noch einmal tippen. »Es geht dir ziemlich gut, Lee. Du hast mit dem Verkauf deines alten Apartments ziemlichen Gewinn gemacht. Und es war klug, dass du dich für das neue kleinere Apartment entschieden hast.«

»Dr. Anand sagt, ich solle noch nicht sofort wieder arbeiten«, sage ich finster. »Aber ich würde gern.«

»Hör auf den Arzt. Du stehst gut da und kannst dich mindestens ein halbes Jahr über Wasser halten. Du hast eine gute Krankenversicherung, die alle Kosten übernimmt, und Sheryl, deine Chefin –«

»Ich weiß, wer Sheryl ist«, werfe ich ungeduldig ein und bereue es sofort.

Zum Glück nimmt es Brady gelassen hin und spricht einfach weiter: »Sheryl hat mir jedenfalls gesagt, dass deine Vertretung ganz flexibel ist und du zurückkommen sollst, wenn es dir wieder gut geht. Sie lässt dich ganz lieb grüßen. Was sie dir sagen will: Überstürze es nicht.«

»Du hast ja recht«, gebe ich schließlich klein bei.

»Fein. Ich sehe dich morgen«, verabschiedet er sich und legt auf.

Das Telefon ist noch warm in meiner Hand, als längst nur noch Datum und Uhrzeit leuchten. Fast so, als hätte Brady vor einer Minute noch meine Hand gehalten, und jetzt wird die Stelle, die er berührt hat, langsam kalt.

Ich erinnere mich gut, wie ich Brady kennengelernt habe. Ein Septembertag vor neun Jahren. Ich kam gerade aus der Uni, den Arm voller Bücher, als ich Brady am U-Bahn-Eingang einfach umgerannt habe. Oder er mich? Auf jeden Fall stießen wir zusammen.

Er lachte nur, obwohl sich seine Aktentasche geöffnet und der Inhalt die halbe Treppe hinuntergeflogen war. Mich beeindruckte, wie gelassen er blieb und was für eine Ruhe er ausstrahlte, während wir gefühlt Hunderte von Schriftstücken wieder in die dazugehörigen Pappordner sortierten.

»Sie sind Anwalt?«, fragte ich und sah überrascht auf eines der Dokumente.

»Ja, wieso, brauchen Sie einen?«

»Sind Sie nicht ein bisschen jung?« Ich musterte ihn jetzt eingehender. Das rotblonde Haar, das breite freundliche Gesicht – ich hätte ihn kaum älter als auf Mitte zwanzig getippt, also so alt wie ich damals.

»Das täuscht. Gute Gene.« Aus seinem gewinnenden Lächeln wurde ein gutmütiges.

Ich zog den Brief aus der Tasche, den ich seit zwei Tagen mit mir herumtrug und fragte: »Würden Sie?«

»Als Ihr Anwalt?«

Ich nickte, und er streckte mir eine Hand entgegen. »Brady McKellan.« Dann kniff er die Augen zusammen, und seine Lippen bewegten sich ganz leicht, als er den Brief erst entfaltete und dann konzentriert las.

»Ach«, sagte er und ließ das Papier sinken, »Jubilee, das ist wirklich nichts. Das haben wir gleich, das landet nicht mal vor Gericht. Wenn ich das richtig sehe … dann haben Sie auch gar kein Honorar für ihre, äh … wie soll ich es nennen … Dienstleistung genommen?«

Ich nickte. »Nein, und außerdem …« Ich hob den Kopf und sah ihm in die Augen. »Ich mache das auch gar nicht mehr. Ich studiere jetzt. Psychologie an der Columbia.«

Er lächelte ganz leicht. »Doch wenn ein Prophet vermessen ist, zu reden in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe zu reden, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, derselbe Prophet soll sterben.«

»5. Mose 18, Vers 20«, murmelte ich.

»Ah, ich sehe, Sie kennen Ihre Bibel.« Brady musterte mich. »Aber machen Sie sich keine Sorgen, das haben wir schnell vom Tisch. Das amerikanische Gesetz hat im Gegensatz zur Bibel kein Mitleid mit Menschen, die sich auf Wahrsager einlassen. Was halten Sie davon: Ich kümmere mich in Zukunft um all diese lästigen Angelegenheiten für Sie, also falls noch welche auftauchen sollten?«

»Und was für ein rundes Sümmchen nehmen Sie dafür?«

Er lachte als Antwort und schloss seine Aktentasche. »Das erzähle ich Ihnen bei einem voll steuerlich absetzbaren Geschäftsessen.«

»Und wer sagt Ihnen, dass ich damit einverstanden bin?«

»Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Das ist mein irisches Erbe. Wer mit Feen, Elfen und Trollen aufwächst, der weiß auch, dass Sie jetzt mit mir essen gehen.«

Da war etwas an ihm, dem ich mich nicht entziehen konnte. Vielleicht seine Aura des absolut Bodenständigen, der beharrlichen Zuversicht, die er aus jeder Pore seines massigen Körpers atmete. Wie sagt man so schön? Dies war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Mir war immer klar, dass es nur einen Wink von mir gebraucht hätte, und aus dieser Freundschaft wäre das Leben geworden, von dem ich vielleicht geträumt hätte, wäre ich anders aufgewachsen. Anwaltsgattin an der Lower East Side, am Wochenende Vernissagen und Konzerte, dann bald zwei, drei rotblonde, pausbäckige Kinder, ein Wochenendhaus in den Hamptons. Eben das Übliche. Privatschulen, Golfspielen, Geld fürs College der Kinder sparen. Ich wäre ein Teil davon geworden. Meine eigene Brady-Bunch sozusagen. Und so verlockend es auch klang, so unerreichbar war so ein Leben für jemanden wie mich.

Ja, sicher, wir haben uns ein paar Mal betrunken geküsst. Zu Silvester, an meinem Geburtstag, an Thanksgiving, und ich habe mir oft gewünscht, ich könnte mich in Brady so verlieben wie er sich in mich.

Inzwischen ist die Dämmerung in alle Ecken des Zimmers gekrochen. Jetzt, ohne seine beruhigende Stimme im Ohr, wirken all die Schatten unheimlich. Rasch stehe ich auf und knipse die Stehlampe neben dem Bett an. Es ist gleich Zeit fürs Dinner. Seufzend greife ich nach meinem Zimmerschlüssel. Nein, die tägliche Routine der Reha-Klinik bestehend aus Mahlzeiten und Therapieeinheiten wird mir sicher nicht fehlen.

Ich freue mich auf meine eigene Wohnung, auch wenn ich sie nur von den Bildern kenne, die Brady mir geschickt hat. Es war komisch, mich unter all den Apartments für das eine zu entscheiden, in dem ich zukünftig leben will, und die Entscheidung allein von den Fotos der Makler und denen, die Brady mir geschickt hat, abhängig zu machen.

Und ich weiß, dass ich meine alte Wohnung vermissen werde. Ich habe im zweiten Stock eines alten Backsteingebäudes in Harlem gewohnt. Die Feuertreppe zum Hof war im Sommer mein Balkon und die Küche so klein, dass ich mich kaum darin umdrehen konnte. Trotzdem habe ich sie geliebt. Aber die Vorstellung, dass jemand oder vielmehr er so leichten Zugang zu mir hätte, hatte mir Angst gemacht. Zwar hoffe ich, dass mich die Presse inzwischen vergessen hat, aber trotzdem. In meinem alten Apartment hätte ich auf dem Präsentierteller gesessen.

Lieber, guter Brady. Er hat meine Sachen, meine Möbel in ein Lager bringen lassen und, um meine Spuren zu verwischen, von diesem Lager in ein anderes und wieder weiter, bevor sie endgültig in meinem neuen Apartment gelandet sind.

Er hat sich um wirklich alles gekümmert, während ich angeschossen und halb tot im Krankenhaus lag. Ohne ihn wäre ich verloren gewesen.

Auf dem Flur zum Speisesaal herrscht jetzt emsiges Treiben. Auch wer sonst überwiegend für sich bleibt, schleppt sich doch wenigstens zu den Mahlzeiten. Ich nicke hier und da jemandem zu und frage mich, wie immer seitdem, ob mich jemand erkennt, ob jemand weiß, wer ich bin.

Dreimal ist mein Gesicht in den letzten zehn Jahren durch die Presse gegangen. Dreimal habe ich die Haarfarbe gewechselt. Von meinem natürlichen Blond zu Dunkelblond, und jetzt bin ich brünett, glätte meine Haare nicht mehr und trage sie auch viel kürzer in schulterlangen Locken.

Aber reicht das?

Ich habe das Gefühl, jeder, der mich ansieht, weiß, wer ich bin, und weiß, was ich getan habe.

*

Mein Vater hebt mich aus dem Auto, und für einen Moment kann ich den Schweiß und den kalten Rauch riechen, den sein schwarzer Anzug verströmt. Er hält mich, so weit wie es eben geht, von sich weg und stellt mich auf die staubige Auffahrt. Alles ist staubig im Sommer in Kansas. Das Gras vor dem Ranchhaus der alten Mrs Darnell ist braun, und neben der Eingangstür ragt ein vertrockneter Busch über die drei Stufen zur überdachten Veranda. Es sieht aus, als würde er mit dornigen dürren Fingern nach jedem greifen, der es wagt, dort einzutreten.

Ich weine. Ich will dort nicht bleiben. Es wäre nur bis zum Abend, sagt mein Vater und klingt ungeduldig. Dann greift er nach meiner Hand und zieht mich zum Haus. Hinter dem Fliegengitter hat Mrs Darnell längst die Tür geöffnet und lächelt. Kein Lächeln für mich, das weiß ich wohl. Es ist allein für meinen Vater. Sie leckt sich über die Lippen, die sie rot angemalt hat. Sie wird aufhören zu lächeln, wenn er weg ist. Sie wird mich wieder in das Zimmer ihrer toten Tochter sperren, in dem ich nichts anfassen darf, und ich werde mich auf dem Teppich zusammenrollen und warten, dass die Zeit vergeht.

Daran muss ich seltsamerweise denken, als Dr. Anand mir zum Abschied die Hand hinhält. Warum weiß ich auch nicht. Die Erinnerung schießt mir durch den Kopf und lässt meine Knie weich werden.

»Alles in Ordnung?«, fragt mein Arzt besorgt und greift nach meinem linken Arm, während er meine Hand schüttelt.

»Ja«, murmele ich, »sicher. Es ist die frische Luft … ich –«

»Das wird schon«, wirft Dr. Anand eine Spur zu zuversichtlich ein und drückt mir meine Entlassungspapiere in die Hand. »Suchen Sie sich einen Orthopäden. Und Dr. Sherman sagte mir, Sie können ihn jederzeit anrufen, um einen Termin zu vereinbaren. Das werden Sie doch tun, oder?«, fragt Dr. Anand eindringlich.

Ich nicke und werfe Brady, der sich im Hintergrund hält, einen raschen Seitenblick zu.

»Alles Gute, Lee!«

Ich sehe Dr. Anand nach, als er durch die hohen Automatiktüren wieder ins Gebäude verschwindet, und drehe mich dann um. Brady lächelt mir zu und greift nach meiner Reisetasche, während ich den Koffer zum Auto ziehe. Bevor ich einsteige, atme ich ein letztes Mal tief durch. Ich kann das Meer riechen, die Gischt und den Tang. Hoch am Himmel ziehen zwei Möwen bedächtig ihre Bahnen, und ich blinzele in die Sonne, die zwischen zwei dunklen Wolkenbänken ihre Strahlen bis zum Horizont schickt.

Brady lässt sich in den Fahrersitz fallen und schiebt sich eine zu lange Strähne seines blonden Haares aus der Stirn. Er beugt sich zu mir und küsst mich auf jede Wange, dann zeigt er auf das Meer. »Das Licht ist fantastisch.«

Ich schweige dazu, folge aber seinem Finger mit meinem Blick und betrachte den Silberstreif am Horizont immer noch, als Brady den Wagen langsam über den Parkplatz rollen lässt. Ich wende mich erst ab, als er auf der Straße Gas gibt.

»Wie geht es dir?«, fragt er und sieht starr nach vorn, während wir der Stadt entgegenfliegen.

Brady fährt nicht gern Auto. Vielleicht weil er es als New Yorker auch nie wirklich muss. Er ist es gewöhnt, gefahren zu werden. Von der U-Bahn, den Bussen und natürlich den Taxis und Ubers, die die Stadt verstopfen. Niemals würde er auf die Idee kommen, sich in der Stadt selbst hinters Steuer zu setzen. Sein Wagen schläft den größten Teil des Jahres über in einer Garage und sieht die Straßen nur im Sommer, wenn Brady das Haus in den Hamptons mietet – das schon sein Vater vor ihm jeden Sommer gebucht hat, in dem er schon als Kind gespielt hat – und seine Wochenenden draußen am Meer verbringt. Und das nicht mal, weil er selbst so versessen auf die Hamptons wäre, sondern vielmehr, weil man es in seiner gesellschaftlichen Schicht eben so macht, um dazuzugehören.

»Ich muss wieder in die Hamptons«, sagt er dann mit einem schiefen Grinsen und einem entzückend hilflosen Schulterzucken, so als wäre es eine große Last und nicht der Traum aller New Yorker, den stickigen Hochhausschluchten ans Meer entfliehen zu können.

»Soll ich fahren?«, frage ich, und seine Antwort ist ein entrüstetes Schnauben.

»Wirklich?«, fragt er und zieht eine Augenbraue nach oben. »Mit deiner Schulter?«

»Ich kann fahren!«, protestiere ich und verschränke die Arme vor der Brust.

»Sicher!«, sagt er und klingt belustigt.

»Nein, wirklich. Dr. Anand sagt, es wäre okay.« Eine glatte Lüge.

Wortlos setzt Brady den Blinker und biegt auf eine Tankstelle ab. »Also schön. Ich muss eh tanken.«

Niemals hätte ich gedacht, dass sich Brady wirklich darauf einlässt. Ich schlucke, als ich aussteige und um den Wagen herumgehe, während Brady an der Zapfsäule die tanzenden Zahlen beobachtet.

Tatsächlich fühlt es sich seltsam an, wieder hinter dem Steuer eines Autos zu sitzen. Fahren kann ich, seitdem ich zwölf bin. Mein Vater hatte es mir beigebracht, damit ich ihn im Notfall von jeder Bar im Mittleren Westen sicher nach Hause bringen konnte. Und diese Notfälle gab es oft. Dafür hatten wir ein großes Kissen im Kofferraum, das ich auf den Sitz legen konnte, und ein paar Plateauschuhe, die meiner Mutter gehört hatten, im Handschuhfach. So ausgerüstet habe ich meinen schnarchenden Vater durch vier Bundesstaaten kutschiert und mich dabei herrlich erwachsen gefühlt.

Ich warte, bis Brady mit zwei Schokoriegeln und zwei Cola wieder eingestiegen ist. Dankbar greife ich nach dem Getränk. Ich habe Durst. Vielleicht von der salzigen Seeluft.

»Großartig«, murmele ich nach zwei Schlucken.

»Wie geht es dir?«, fragt Brady noch einmal, als ich Gas gebe und mich auf der Straße wieder in den Verkehr einfädele. Wenn er einmal angebissen hat, lässt er nicht mehr los.

»Ganz okay«, sage ich vage und wechsele die Spur. Es fühlt sich gut an, Auto zu fahren, etwas ganz Normales zu tun.

»Was ist mit deinen Albträumen?«

Ich seufze. »Sie kommen und gehen. Letzte Nacht hatte ich einen. Vielleicht …« Ich beiße mir auf die Unterlippe. »Ich denke, sie sind stressabhängig.«

»Das kann schon sein.« Brady wirft seine leere Flasche über die Schulter zu mehreren leeren McDonald’s-Tüten auf dem Rücksitz.

Ich muss lachen. »Du bist ein Ferkel, Brady McKellan!«

Er stimmt giggelnd zu: »Ich weiß.«

»Wie geht es dir?«, drehe ich den Spieß um.

»Das Übliche. Viel Arbeit.« Er räuspert sich. »Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Lee. Ich mache mir immer noch Sorgen. Und –« Brady dreht den Kopf von mir weg zum Seitenfenster. »Und ich habe dich vermisst. Ich meine, die Lee, die ich kenne. Wir sind Freunde. Mir … mir haben unsere Abende vor dem Fernseher mit Chicken Kung Pao von Dr. FuManChu gefehlt, rudern im Central Park und … na ja, egal, ich wollte dir noch sagen, dass ich für dich da bin. Du bist nicht allein, Lee.«

Ein dicker Kloß hat sich in meinem Hals gebildet, und ich versuche vergeblich, ihn hinunterzuschlucken. Ohne den Blick von der Straße zu nehmen, strecke ich meine Hand nach ihm aus und taste nach seinen Fingern. »Ich weiß, Brady«, sage ich und wundere mich darüber, wie heiser meine Stimme klingt. Er drückt meine Hand, während die Vororte von New York rechts und links des Highways an uns vorbeiziehen.

Schließlich werden aus Einfamilienhäusern, die die Straßen säumen, größere Wohnkomplexe. Pelham Manor, Eastchester und schließlich durchfahren wir die Bronx. Harlem ist überwiegend Stop and Go.

Brady lotst mich durch kleine Straßen bis zu dem entzückenden, alten Townhouse, in dessen Erdgeschoss seine Kanzlei ist und oben seine Wohnung.

»Ich glaube, es ist besser, wenn wir den Wagen in der Garage lassen und uns ein Taxi nehmen. Wartest du kurz? Dann hole ich noch ein paar Akten.« Er sieht auf die Uhr. »Mist!«, murmelt er. »Schon so spät. Ich habe nachher noch einen Mandanten …«

»Wie wäre es, wenn du in aller Ruhe zu deinem Mandanten gehst, und ich schnappe mir ein Taxi und fahre einfach nach Hause?«

»Nein, nein.« Brady bleibt unschlüssig vor seiner Haustür stehen, und ich lege ihm einen Arm um die Schulter, so gut ich eben herankomme. Immerhin überragt er mich um fast zwei Köpfe.

»Doch, doch. Du könntest heute Abend vorbeikommen und Essen mitbringen. Was hältst du davon?«

Entschlossen greife ich nach meiner Reisetasche und dem Koffer. Brady sieht mich stirnrunzelnd an. »Kann ich dich wirklich allein lassen?«

»Sicher, ich bin schon groß!« Ich lächele schief, fische meine Sonnenbrille aus der Handtasche und schiebe sie mir auf die Nase.

Brady zieht einen Schlüssel aus seiner Tasche und hält ihn mir vor die Nase. Bevor ich zugreifen will, lässt er ihn jedoch in seiner Hand verschwinden.

»Apartment 14a North. Das ist in der letzten bewohnten Etage. Und nimm dir ein Taxi, ja?«

Ich nicke. Langsam öffnet er seine Finger, und der Schlüsselbund glitzert in einem Sonnenstrahl, der sich durch die Wolkendecke gekämpft hat.

»Ich habe dir ein bisschen Essen in den Kühlschrank gestellt. Vor sieben schaffe ich es heute nicht.«

»Du bist wirklich lieb, Brady.«

»Bis später!« Er küsst mich flüchtig auf die Wange, wirft mir einen letzten besorgten Blick zu und verschwindet dann in seinem Haus.

Kurz darauf schlendere ich die zwei Blocks zur 5th Avenue hinunter, die Reisetasche quer über der Schulter, und den Koffer zerre ich hinter mir her. Tatsächlich ist es in der Stadt viel wärmer, denke ich und ziehe den Reißverschluss meiner Jacke ein Stückchen nach unten. Zum ersten Mal seit langer Zeit bin ich allein. Ganz allein. Nur für mich. Wieder trifft mich ein Sonnenstrahl, und ich bemerke, dass sich in meinem Nacken Schweißperlen bilden. Der Koffer ist schwer. Sicherlich atme ich deshalb so schnell. Ich muss langsamer gehen, ermahne ich mich, mir nicht zu viel zumuten.

Eigentlich kann ich auch den Bus nehmen, der den Central Park runterfährt, und dann umsteigen in eine der Crosstown-Linien. Meine Handflächen werden feucht, und ich bleibe einen Moment stehen, um tief Luft zu holen.

Oder lieber doch kein Bus? Langsam gehe ich weiter und habe das Gefühl, dass mein Hals enger wird, dass es schwieriger wird, Sauerstoff aufzunehmen. Ich bin die Großstadt nicht mehr gewöhnt.

War New York schon immer so laut? Sirenen, Hupen, Lastwagen, Autoalarmanlagen. Irgendwo entleert rumpelnd ein Müllwagen eine Tonne, und ich zucke zusammen. Vor mir fliegt eine Taube auf. Ich kneife die Augen zusammen. Kommt der Bürgersteig näher? Vor meinen Augen verbiegen sich die Platten, wölben sich, als wäre darunter ein Monster gefangen, das einen Ausgang sucht. Ich ziehe meine Reisetasche wieder über die Schulter, und das Rauschen des Verkehrs verschwimmt mit dem Pulsieren meines Blutes im Kopf. Noch drei Schritte bis zur Querstraße, Lee!

Ich stolpere vorwärts, habe das Gefühl, dass der Boden uneben ist, oder sind meine Beine nicht mehr gleich lang?

Jetzt wird alles leiser, so als wäre mein Kopf in Watte gebettet. Kalter Schweiß läuft über meinen Rücken, und ich greife nach dem Straßenschild an der Ecke, strecke mit letzter Kraft den Arm aus. Der Gurt meiner Tasche hat sich so fest um meine Brust gelegt, dass ich fühlen kann, wie sich mein Herz zusammenzieht, verkrampft. Gleich wird es stehen bleiben. Ich werde hier und jetzt sterben. Jetzt kann ich gar nicht mehr atmen. Ich öffne den Mund ohne Sinn und Zweck, wie ein Fisch, der aus Versehen zu dicht ans Ufer geschwommen ist, und keine Welle weit und breit, die mich wieder in den Ozean trägt, aus dem ich komme.

Tatsächlich hält ein Taxi neben mir, und ich rüttelte verzweifelt an der Tür, bis der Fahrer aussteigt, mein Gepäck in den Kofferraum sortiert und mir schließlich die Tür öffnet. Mit letzter Kraft lasse ich mich in den Sitz fallen, schließe die Augen.

»Wohin?«, fragt der Fahrer knapp.

Ich presse meine Antwort zwischen den Zähnen hervor: »22 Grand Street.« Nein, Mist, das ist meine alte Adresse. Rasch schiebe ich die neue hinterher.

»Was denn nun?« Stechend graue Augen mustern mich durch den Rückspiegel, als ich Hausnummer und Straße wiederhole, tiefer in den Sitz rutsche und mich dabei fühle wie eine Schwerverbrecherin.

Und während sich der Fahrer leise fluchend durch Autos, Busse und Trucks schiebt, werde ich ein wenig ruhiger.

Aus der panischen Angst von eben wird Scham. Aus der Verzweiflung Mutlosigkeit. So wird es von jetzt an also sein, denke ich.

Natürlich weiß ich, dass das eben eine Panikattacke war, ich bin Psychologin, herrje! Und trotzdem dachte ich, ich würde sterben.

Das Taxi spuckt mich eine Viertelstunde später vor einem hohen Apartmenthaus aus. Ja, so sah es auf den Bildern im Internet aus. Es liegt direkt am East River.

24 East End Avenue ist ein fünfzehnstöckiges Hochhaus, Baujahr 1929. Angeblich hatten hier einige Hollywoodstars in den Dreißigern ihren New Yorker Wohnsitz. Ob das stimmt, ist mir auch egal. Auf jeden Fall habe ich Glück, und der Portier kommt mir entgegen und nimmt mir Tasche und Koffer ab.

»Lee Kramer. 14a«, sage ich leise, ohne die Sonnenbrille abzunehmen, und mustere hinter den dunkel getönten Gläsern den älteren Mann genau. Er hat ein freundliches Gesicht mit hängenden Wangen und melancholischen Augen. Ich glaube, ich mag ihn.

»George, Ma’am«, sagt er knapp. »Ich weiß, 14a North.« Er greift nach meinem Gepäck und geht vor bis zum Fahrstuhl. »Das Gebäude besteht aus den ersten zehn Etagen, in die alle Fahrstühle fahren, und den beiden Türmen mit jeweils fünf Etagen. Um ihr Apartment zu erreichen, können Sie nur den linken Aufzug nehmen. Wenn Sie B wie Basement drücken, kommen Sie zum Waschkeller, ins Schwimmbad und zur Tiefgarage, und im zehnten Stock finden Sie den Zugang zur unteren Dachterrasse und zum Fitnessraum. Sie erreichen die Rezeption unter der Telefonnummer 001 ihres Haustelefons. Wollen Sie, dass wir Besucher anmelden?«

»Unbedingt!«, beeile ich mich zu sagen, und George zieht irritiert die Augenbrauen zusammen.

»Gern, Ma’am. Wir nehmen auch Pakete entgegen und verschicken sie für Sie, wir kümmern uns um Ihre Pflanzen, wenn Sie verreisen, und sorgen dafür, dass Handwerker und Lieferanten Ihre Wohnung betreten können, auch wenn Sie nicht da sind, sagen Sie uns nur Bescheid.«

»Niemand kann einfach so nach oben fahren?«

George schüttelt den Kopf und lächelt nachsichtig. »Der kleine Schlüssel an ihrem Bund ist für den Fahrstuhl und das Treppenhaus, und die Rezeption ist vierundzwanzig Stunden besetzt.«

Ich seufze erleichtert, und die Fahrstuhltüren gehen auf. George schiebt erst mich hinein und stellt dann meine Sachen dazu, als wäre ich eine Schaufensterpuppe, die noch Accessoires braucht. Vorsichtig stecke ich den Schlüssel neben den Tasten in das Bedienfeld. Die »14« leuchtet auf, ohne dass ich noch einen Knopf drücken muss.

»Magisch«, sagt George leise und zwinkert. »Willkommen im Plaza, Ms Kramer.«

Ich glaube, die Apartments in den Türmen sind kleiner als in den unteren Etagen. Denn als sich die Fahrstuhltür in meinem Stockwerk wieder öffnet, sehe ich nur zwei Wohnungstüren, die Klappe des Müllschluckers und die Tür zum Treppenhaus in dem kleinen quadratischen Flur. Mir ist das mehr als recht. Mit dem Spion würde ich den ganzen Absatz überblicken können.

Ich stelle Koffer und Tasche ab und öffne die Tür zum Treppenhaus. Während ich von innen den Knauf drehen kann, bleibt er vom Treppenhaus aus starr, wenn man keinen Schlüssel in das Schloss steckt. Sehr beruhigend. Einen Moment lang liegt mein Finger an dem kühlen Metall des Knaufes, dann reiße ich mich los.

Im Vorbeigehen werfe ich einen Blick auf die zweite Wohnungstür und höre sehr dumpf und sehr weit entfernt aus den Tiefen dahinter ein wenig Geschirrgeklapper. Ich schließe für einen Moment die Augen. Kaum etwas sagt deutlicher Zuhause, als der Klang von aneinanderschlagenden Tellern, wenn ein Geschirrspüler ausgeräumt wird. Früher, ich glaube, es war in Kansas, hatte ich eine Schulfreundin, zu der ich ab und an ging und bei der ich immer mitessen durfte. Die ganze Familie saß um den gedeckten Tisch, alle redeten sehr freundlich und sehr lebhaft durcheinander, und ich ließ mich von diesem Stimmgewirr hinwegtragen und von den Geräuschen, die die Gabeln und Messer auf den Tellern machten, und dem Klappern von Löffeln in Schüsseln. Es kam mir vor wie der Inbegriff eines Friedens, der für alle anderen bestimmt ist, aber keinesfalls für mich. Das waren diese wenigen Momente in meinem sehr jungen Leben, in denen ich mir vorkam, als wäre ich gar nicht real, sondern Teil irgendeiner Sitcom. Selbst das Lachen meiner Freundin klang, als käme es vom Band.