Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tercero en discordia

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

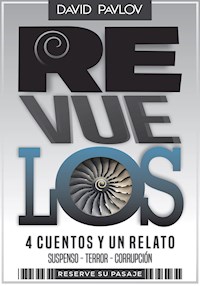

Cuatro cuentos y un relato forman parte de Revuelos. Un libro que propone introducirnos en el fantástico mundo de la aviación comercial y experimentar, a través del texto, las vivencias, sueños, temores y momentos que todo viajero puede hallar cada vez que, en cualquier parte del mundo, se suba a un avión. Revuelos no pretende introducirse solamente en el mundo de la ficción. Esta obra establece una crítica directa hacia las aerolíneas y el modo en que trasladan a sus pasajeros, pero también procura recrear en sus historias, el accionar corrupto de las dictaduras y de la política. Asimismo, este libro narra en el relato "El terraplén" los acontecimientos vividos por el autor cuando un avión comercial se despistó en el aeropuerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. ¿Cumplirá ese vuelo uno de los preceptos que afirma que en la aviación un incidente o accidente es el producto de una sumatoria de factores? Cinco destinos están esperando ser descubiertos por usted. ¡Reserve su pasaje!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ReVuelos

David Sergio Ricardo Pavlov

Pavlov, David

Revuelos / David Pavlov. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tercero en Discordia, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-4116-61-1

1. Relatos. 2. Memoria Autobiográfica. 3. Aviación. I. Título.

CDD 808.8035

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.

ISBN 978-987-4116-61-1

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

Impreso en Argentina.

Dedicado a:

Mis hermanos: Osmán, Jorge, Victoria y Norberto.

A Daniel, mi segundo padre.

A la memoria de mis padres y de mis hermanos Mónica y Eduardo.

A todos mis sobrinos y sobrinas.

Agradecimientos

A mis amigos Julio Buchs, piloto, y Eduardo Ortega, piloto y presidente del Aeroclub Ushuaia. Ellos han sido mis fuentes de consulta permanente.

Al señor Luis Lavado, piloto de helicóptero, y al señor Hernán Arce, cuyos aportes contribuyeron a sustentar los cuentos “Tarig” y “El terraplén”, respectivamente.

A la revista Gente, por la información obtenida del ejemplar 1095, cuyos datos son citados en el relato “El terraplén”.

A los señores Eduardo Pocai y Miguel Roa, quienes autorizaron la publicación de sus fotos para ilustrar el relato “El terraplén”.

Al doctor Jorge Kresser Pereyra, quien me asesoró sobre algunos aspectos legales.

A Ricky López, por el diseño de tapa y el gráfico que ilustra el relato “El terraplén”.

Al señor Heather Anderson, director de Image Licensing, de Boeing Company.

Al señor Michael Lombardi, de Senior Corporate Historian, de Boeing Company.

Al piloto Carlos Pérez, por tomarse el trabajo de leer los cuentos y escribir el prólogo del presente volumen.

A Flor Palacios Murphy.

A la licenciada Lucila Schonfeld.

A mi sobrina Samanta, con quien compartí de modo secreto algunas fases del proceso de escritura.

Reconocimientos

Al Aeroclub Ushuaia, institución sin fines de lucro, que durante más de sesenta años ha formado profesionales de la aviación.

A todos los trabajadores y trabajadoras de la aeronavegación.

Homenaje

A mi amigo Miguel Gunter, a quien la vida se lo llevó muy rápido.

Fotografías

Las fotos de la contratapa y las imágenes insertas en el diseño de tapa fueron obtenidas por el autor en The Museum of Flight (Seattle WA, Estados Unidos), en marzo del 2020.

Prólogo

Nací en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego en febrero de 1952, y antes de cumplir 5 meses volé por primera vez hasta Buenos Aires, en un DC3 de Aerolíneas Argentinas que había sido fundada solo tres años antes, en mayo de 1949.

En febrero de 1963 se realizó en Junín, provincia de Buenos Aires, el IX Campeonato Mundial de Vuelo a Vela. Estaba por cumplir 11 años y esa semana tuve mi primer encuentro con un helicóptero. Me dijeron que mi mirada atenta a todos los detalles de esa extraña nave hizo que el piloto le preguntara a mi padre si me podía llevar en un vuelo de bautismo, por supuesto él aceptó y selló para siempre mi pasión por el vuelo.

Al igual que David, mi vida, desde siempre, se relacionó por necesidad geográfica con el mundo aeronáutico –se dice que los fueguinos somos aerodependientes– y cuando me hice adulto pude convertir esa pasión en una profesión.

Debo confesar que me sentí halagado cuando tímidamente me pidió leer los borradores de sus cuentos. Los tres primeros me envolvieron en un sinfín de recuerdos de mi vida profesional y están redactados con un nivel de detalle que me hicieron sentir que estaba en la cabina tratando de superar los problemas como si fuera un tripulante más.

La industria aeronáutica es compleja, convive con nosotros y no se nota que existe hasta que algo la saca de su anonimato. Un accidente o incidente aéreo es uno de ellos; no disponer aviones cuando uno los necesita, es otro. Ambos estadíos se encuentran en los cuentos, redactados con la ansiedad que ambos casos nos generan. La naturaleza humana envuelve a las máquinas y sus circunstancias.

Hay mucha y rica información para los que nos gustan los aviones y mucho detalle para saborear a los que nos gusta viajar por placer o trabajo.

Respecto del relato desarrollado en Rumanía… solo le falta la música, y se convierte en un thriller que puede dar miedo.

Se nota que David, además de ser un pasajero frecuente, es un fino observador y lo ha llevado a su libro en forma detallada y amena.

Carlos Alberto Pérez

Ushuaia, octubre de 2020

Introducción

Cuatro cuentos y un relato forman parte de este libro en donde la aviación comercial conforma la trama del mismo. Habiendo viajado en avión de manera regular durante casi sesenta años, resulta imposible no plasmar en estas historias, situaciones y experiencias -propias y ajenas- para transformarlas en ficciones no tan alejadas de la realidad.

Revuelos pretende recrear los temores y las tensiones que podemos sufrir los pasajeros cuando emprendemos un viaje en avión, pero también esbozar una crítica hacia las compañías aéreas que intentan acomodar cada vez más personas, reduciendo servicios, espacios y bajando la calidad de atención y el confort a bordo de sus modernas naves.

Presentadas de acuerdo al orden en que fueron escritas, y no valiéndome de urbes ficticias, estas narraciones nos sitúan en diferentes ciudades del planeta.

A pesar de no ser un experto ni un profesional de la aeronáutica, mi intención ha sido adecuar lo mejor posible el lenguaje técnico que esta industria necesariamente utiliza para el desenvolvimiento de sus actividades. Por ello, expreso mi gratitud a aquellas fuentes de consulta que me permitieron enriquecer estos cuentos, acudiendo a la imaginación y a la fantasía, sin desviarme de ciertos fundamentos y tecnicismos, propios de la actividad aerocomercial.

El primer cuento, “El ojo del huracán”, relata la historia de un pasajero que queda varado en la capital cubana como consecuencia de los severos temporales que entre agosto y septiembre afectan y complican la actividad aeronáutica de la región. Experiencias reales vividas en el aeropuerto internacional de La Habana, fueron la fuente de inspiración para esta narración.

“El terraplén” es una historia real. Es el relato de un incidente que sufrí a bordo de un avión de pasajeros que se despistó en la ciudad de Ushuaia en el año 1986. A pesar de que evito realizar un informe técnico, esta historia requirió de fuentes de información adicionales para sustentarla. “El terraplén” pretende dejar al descubierto algunas dudas que todavía no han sido resueltas sobre este percance.

“Trama funesta” es una historia que no va pasar desapercibida. La sociedad argentina los conoce muy bien y ha sufrido y sufre, el accionar de algunos siniestros funcionarios cuyas características se resumen en el corrupto personaje que protagoniza el cuento. La realidad supera a la ficción… y a la imaginación.

Los párrafos iniciales de “Tarig” son una adaptación de un hecho real que como pasajero experimenté hacia fines de la década de 1980. Luego, gran parte del cuento se desarrolla en la fábrica de Boeing, localizada en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Pude recorrer esas instalaciones en marzo de 2020 y han sido descritas de algún modo en el transcurso de la narración, en la que un fotógrafo argentino es convocado para documentar la adquisición de cuatro aeronaves de gran porte, por parte de una aerolínea brasileña.

Por último, “Algo huele mal” es un cuento de terror que se desarrolla en Rumanía, en ocasión de celebrarse los Juegos Olímpicos, versión 2024. El Comité Olímpico Internacional (COI) decide, a través de su comisión de cultura y patrimonio, restaurar algún baluarte arquitectónico que el país organizador establezca. La reconstrucción de un castillo de Transilvania se convierte en el objetivo. Esas refacciones provocarán una serie de acontecimientos que alterarán los ánimos de una comunidad y complicarán el festejo de quienes obtuvieron los máximos galardones en el podio olímpico.

Este cuento, escrito en el contexto de la pandemia COVID-19, alude en algunos momentos a la misma, y ha sido presentado en el concurso literario 2020 convocado por el Fondo Nacional de las Artes. Pese a enmarcarse en el género de terror, el cuento no pretende abusar de lo sobrenatural para desarrollar la historia, que tiene la impronta de una novela policial en la que no faltan descripciones arquitectónicas y, por supuesto, momentos de extrema tensión.

Deseo que disfruten de Revuelos, mi segundo libro.

D.S.R.P.

El ojo del huracán

I

La temporada de huracanes había comenzado sobre las Antillas. Con inclementes vientos las formaciones ciclónicas azotaban algunas islas del mar Caribe, destruyendo, arrasando e incomunicando zonas rurales y pequeños poblados. Miles de personas quedaron aisladas al interrumpirse los servicios de las grandes urbes, como consecuencia de la caída de postes y árboles, voladuras de techos y ganado muerto diseminado a lo largo y a lo ancho de rutas y precarios caminos.

En la capital cubana, las tormentas tropicales habían anticipado los temidos fenómenos con un vendaval de lluvias torrenciales, haciendo imposible el tránsito peatonal y vehicular por el Malecón.1 La tempestad y los vientos sin rumbo entreveraban violentamente el agua dulce de los aguaceros con el agua salada del oleaje que rebotaba en el muro costanero. El único vehículo que en ese momento circulaba por uno de los seis carriles del paseo marítimo no resistió el embate de la impetuosa furia del tornado y se vio obligado a detener su marcha. Cuando uno de los ocupantes del Chevrolet Impala abrió una de las pesadas puertas, estallaron las bisagras y ciertas partes metálicas, haciendo volar en pirueta helicoidal, no solo la puerta y la gruesa luneta trasera, sino también diversos objetos del interior del vehículo. Una extraña y burbujeante fusión de sangre y vidrios fue succionada por el torbellino que en ascendente remolino se evaporó en la recargada atmósfera como un efervescente cóctel.

Ese clima húmedo, denso y amenazante que dominaba el exterior se percibía también, incluso varios días después, en el interior del histórico hotel Habana Libre, localizado en el centro de la ciudad. Un ambiente convulsionado y un estado de constante tensión manifestaban el agobio, fastidio y desazón de cientos de pasajeros varados por la sucesión de vuelos cancelados durante varios días, debido a las condiciones climáticas imperantes. Los amplios salones y el lobby, que fueron mudos testigos del derroche de lujos y opulencia propios del efímero paso de la cadena de hoteles Hilton, como así también del asentamiento e ínfulas de los integrantes del cuartel general de la Revolución Cubana, revelaban un ámbito funesto, producto de la falta de suministro de energía en casi toda la ciudad.

Y mientras no se apagara, la existencia de un equipo electrógeno otorgaba al menos un alivio al mantener y garantizar la operación de algunos sistemas básicos de comunicación y el funcionamiento de cámaras frigoríficas, iluminación de emergencia en pasillos, ascensores, escaleras y áreas públicas. Sin embargo, la sala de lavandería y planchado tuvo que permanecer inactiva y fue clausurada tras acumular durante tres días un nauseabundo volumen de enmohecidas sábanas, toallas y mantelería. Entretanto, en la cocina, los mecanismos inoperantes de extracción forzada de gases y grasas diseminaban zigzagueantes humaredas que impregnaban de olores los cortinados y la ropa de quien permaneciera en los restaurantes, cafeterías y bares del hotel.

A medida que se iba normalizando el servicio de energía y la intensidad de las tormentas disminuían, se incrementaba de manera proporcional la expectativa y esperanza de viajar de quienes, apiñados en el escaso espacio del lobby y apostados como podían entre los pocos muebles, se mecían cual marejada toda vez que un desocupado ómnibus de pasajeros ingresaba por la rampa para estacionar en el acceso vehicular del hotel.

Desorden, desesperación y griterío generado por la marea humana, era el escenario frente al infortunado chofer que no solo debería recoger pasajeros de un determinado vuelo, sino responder preguntas que ni las aerolíneas que aterrizaban en el Aeropuerto José Martí de La Habana sabían. En primer lugar, porque no había funcionarios que las representaran y, en segundo término, porque más allá de los problemas de comunicación, era muy difícil que los call center de algunas empresas aéreas asistieran a los damnificados, aun no existiendo situaciones de crisis.

Así, con el auxilio de un obsoleto megáfono y un listado manuscrito de nombres, por momentos ilegibles, el conductor del autobús convocaba uno a uno a los afortunados que abandonarían el hotel para ser trasladados al aeropuerto. En el tumulto se oían sollozos, suspiros, ovaciones, ahogadas quejas, lamentos e insultos, y entre ese caos de empujones y codazos, un asistente del hotel intentaba, no sin esfuerzo, introducir las maletas en la bodega del vehículo. Mientras tanto, a medida que ascendían, una autoridad militar verificaba la identidad de las personas, que debían portar a la vista sus respectivos pasaportes. Individuos que, por otra parte, ya no eran simples pasajeros. Eran personas a evacuar del modo que fuere, porque el estado de emergencia vigente era potenciado por la incertidumbre y la consecuente desinformación, ya que los partes meteorológicos estaban sujetos a modelos climáticos que mutaban conforme transcurrían las horas y desorientaban a profesionales y académicos.

II

Horas antes de la partida del primer colectivo hacia el aeropuerto, un comité de crisis, conformado por directivos de las principales alianzas de varias líneas aéreas, había propuesto a los gobiernos de los países cuyos ciudadanos se encontraban aislados en Cuba, que enviaran aviones Hércules o similares con el objetivo de concretar la inmediata evacuación hacia el continente. En extraña coincidencia, y aduciendo cuestiones técnicas y presupuestarias, ninguna de las fuerzas armadas autorizó el despacho de esas aeronaves. Aun tratándose de cuestiones humanitarias, se presumía que, en realidad, la negativa se originaba en la posición del gobierno castrista, que no admitiría ni permitiría el aterrizaje de aviones militares y, menos todavía, la presencia y movimiento de fuerzas armadas foráneas en instalaciones aeroportuarias cubanas.

III

El aire acondicionado y la mullida butaca del autobús eran, aunque efímeros, el bálsamo que cuerpo y mente necesitaban luego del agobio de varias jornadas inmersas en amarga desilusión tras no poder disfrutar de las anheladas vacaciones en las cálidas y turquesas aguas de las playas y cayos cubanos. Pero estas soñadas imágenes se interrumpían de modo constante. La carretera que unía el centro de la ciudad con el aeropuerto estaba plagada, a nivel del suelo, de pesados cocos, ramas caídas y profundos charcos de agua que impactaban de manera estruendosa y violenta en el chasis del vehículo; en tanto que el techo sufría los azotes de la vegetación devastada y los latigazos de los cables de telefonía y electricidad semicortados. Tras los empañados cristales, a lo largo del trayecto, era posible observar en las penumbras del atardecer, la luz violácea de los relámpagos que iluminaban la elástica y negra telaraña de enmarañados cables que cobraban vida propia en cada descarga, en cada chispazo.

La llegada al aeropuerto no fue menos caótica que la salida del hotel. Pero esta vez se multiplicaba el alboroto debido a la extensa formación de autobuses que aguardaban el descenso de los pasajeros y sus pertenencias. Muchos de ellos, sin el amparo de aleros y semicubiertos propios de una terminal aérea, quedaron a oscuras y desguarnecidos, empapándose bajo las torrenciales lluvias y tinieblas de una infraestructura colapsada.

IV

El objetivo fundamental de las alianzas aéreas era evitar que decenas de aviones de mediano porte (Boeing 737 y Airbus 319/320 y similares) aterrizaran en la isla, ya que no resultaba práctica ni económica la evacuación simultánea con este tipo de aeronaves. En primer lugar, porque no se disponía del equipamiento ni del personal suficiente para brindar los correspondientes servicios de rampa –escaleras, ómnibus para pasajeros, cintas elevadoras de equipaje, camiones cisterna, etcétera– para más de veinticinco aviones y, en segundo término, porque el espacio para el estacionamiento de aeronaves en la plataforma se había visto reducido por los efectos devastadores del huracán.

La cadena de desgraciados sucesos comenzó en un Airbus 320: la puerta trasera izquierda se abrió debido al descuido de un operario de rampa siendo arrancada de cuajo por una violenta ráfaga. En su alocado vuelo, impactó en el propio avión destrozando no solo el empenaje de cola, sino también el radar de nariz de un Boeing 737 estacionado en posición remota. Además, una de las mangas de acceso y descenso de pasajeros se desprendió de los oxidados anclajes que la fijaban a un panel de la terminal, y volcó sobre el ala izquierda de un Airbus 340 de una chartera alemana, quebrando sus flaps, slats, alerones y estabilizadores, y perforando uno de los tanques de combustible ubicado en ese sector del ala.

Todavía faltaba lo más triste de este episodio: dos trabajadores del aeropuerto fallecieron de manera trágica. Uno de ellos cayó al vacío al separarse la manga del avión y su cabeza golpeó contra el pavimento; el segundo murió en el acto, fulminado, tras ser alcanzado por los cables cortados de la torreta de iluminación instalada de forma precaria en el techo de la manga. A la vez, esa descarga eléctrica se asoció al combustible desparramado como consecuencia de la avería del avión, e inició un ígneo de proporciones menores en uno de los motores. Esta vez la suerte jugó a favor y el fuego pudo ser controlado, no por la acción de los bomberos sino por la pesada cortina de agua que sin piedad caía como cascada sobre Rancho Boyeros.2

Los pocos hangares de la terminal aérea no tenían espacios para proteger esas aeronaves siniestradas. Solo permanecían a resguardo del temporal, un gigante Ilyushin II-96 afectado al servicio presidencial cubano y, custodiado con celo extremo, dos Gulfstream (aviones ejecutivos de última generación), de países no identificados, con sus matrículas ocultas de manera sospechosa.

Por otra parte, las autoridades aeroportuarias nada pudieron hacer para contener la inundación y solucionar un cortocircuito que inutilizó por completo la circulación e iluminación de la calle de rodaje principal, paralela a la pista, y que hubiera sido fundamental para agilizar el tráfico de aviones en tierra.

Para completar este lastimoso panorama, la plataforma adyacente a la terminal se había convertido en un cementerio de vetustas y pesadas aeronaves de fabricación rusa (Tupolev, Yakolev e Ilyushin) imposibles de movilizar, que posaban incólumes ante al enfurecido vendaval.

V

Los ejecutivos de alto rango de las alianzas, calculando la cantidad de personas a embarcar, tomaron la decisión de organizar un operativo de evacuación estructurado sobre pautas muy rigurosas. Estas deberían ejecutarse en el menor tiempo posible y dentro de un lapso de horario acotado ya que, de acuerdo a los pronósticos, desde el sur se acercaba amenazante otro frente ciclónico sobre las islas jamaiquinas.

Los directivos sabían qué tipos de aviones se requerían y tenían el conocimiento y la capacidad para poder acceder a ellos de la manera más rápida y segura posible. No había mucha elección, y actuaron en consecuencia. Solo los aviones de fuselaje ancho garantizaban evacuar mayor cantidad de gente con menos máquinas. Por lo tanto, se recurrió a tres Boeing 747-300 con una capacidad para seiscientos cuarenta pasajeros cada uno; pertenecían a una empresa low cost japonesa que en su momento había extirpado de los Jumbos las glamorosas butacas de clase ejecutiva, y las había reemplazado por escuálidos asientos que no se reclinaban, con una distancia entre los mismos (pitch) tan estrecha como la que hoy utilizan las aerolíneas que operan bajo esa denominación. La empresa nipona, que había sucumbido ante la demanda de miles de pasajeros que padecieron embolias y todo tipo de trastornos físicos por esa insufrible configuración, tuvo que rematar los veteranos 747 que, además, ya estaban cumpliendo los ciclos de vida estipulados para la aviación comercial, vendiéndolos a un holding especializado que operaba con base en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). No era casual que la empresa estuviera allí localizada. Muy cercano, geográficamente hablando, se encuentra el desierto de Mojave, uno de los mayores cementerios de la aviación. Los tres Jumbos, que pocas horas antes habían atravesado el Pacífico desde oriente, estaban estacionados en el Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas, donde se los verificaba y preparaba para su breve y último vuelo a la necrópolis aeronáutica, para luego proceder a la canibalización de cada una sus vitales piezas.

Mientras tanto, el consorcio Airbus, con su buque insignia, el A380, que tantas expectativas había brindado en el contexto de la aviación comercial mundial, no daba pie con su incredulidad al admitir que algunas empresas asiáticas, europeas y australianas, estaban haciendo lo posible para desprenderse de estos mega aviones de su flota. De este modo, con el objeto de asignarles alguna utilidad, las alianzas acordaron con las principales líneas aéreas de las mencionadas regiones ceder, resignadas, una aeronave cada una. Las tres estaban configuradas solo para clase turista y tenían capacidad para trasladar en sus dos pisos a ochocientos cincuenta y tres pasajeros.

VI

Las puertas automáticas ubicadas en los accesos de la terminal aeroportuaria fueron desconectadas para no entorpecer el restringido movimiento de miles de pasajeros, pero también, al permanecer abiertas, sumaban algo de oxígeno y ventilación al fétido, húmedo y caldeado ambiente.

No había forma de acceder a bares, kioscos o tiendas, ni siquiera a los baños. Estos tuvieron que ser clausurados ante la falta de agua y la imposibilidad de asearlos. Las zonas parquizadas –anegadas– ocultaban en las sombras de la noche las informes siluetas de sujetos que trataban de evacuar sus necesidades, del modo que fuere.

Las autoridades de la terminal del aeropuerto retiraron sillas, carros para equipaje, plantas y todo elemento que entorpeciera el desplazamiento del hervidero humano. Por esa razón, instalaron en el área de estacionamiento varios contenedores para almacenar dichos objetos, además de numerosas casetas de baños químicos que debieron ser rigidizadas para evitar que el temporal las derribe. Múltiples ambulancias con equipamiento y personal médico, se encontraban ubicadas en posiciones estratégicas para atender a las decenas de pasajeros que sufrían desmayos y crisis nerviosas y, también, para socorrer a los que se accidentaban en las áreas externas carentes de iluminación.

Todos los pasajeros habían sido informados en sus respectivos hoteles, y a bordo de los servicios de transporte utilizados para trasladarse hacia el aeropuerto, sobre cuál sería el vuelo que deberían tomar de acuerdo a su nacionalidad y lugar de residencia. Habida cuenta de que había seis aeronaves, las alianzas determinaron disponer de un Airbus 380 y de un 747 para los pasajeros estadounidenses y canadienses, que aterrizaría en la ciudad de Houston, ya que la torre de control del aeropuerto de Miami y sus instalaciones permanecían en reparaciones debido a los efectos del coletazo del huracán. El segundo Airbus 380 y el otro 747, que evacuarían pasajeros residentes en Sudamérica, fueron destinados a la ciudad de Panamá porque los aeropuertos de Mérida y Cancún, en México, padecían el embate de severos tifones, y fueron clausurados de manera preventiva. El tercer Airbus, con destino al continente asiático, aterrizaría en el aeropuerto de Narita, Tokio. En tanto que el último 747 volaría hasta Nueva Zelandia para descender en el aeropuerto de Auckland.

Sobre un modesto papel sulfito, carteles improvisados escritos a mano con las letras A, B, C, D, E y F, distanciados convenientemente, darían cuenta a los evacuados del aeropuerto de destino al cual viajarían. Así, la terminal aérea se convirtió en un gran mostrador de check in que albergó más de cuatro mil pasajeros que formaban largas filas. Incluso el área de llegadas, que en esta instancia no cumplía ninguna función, había sido reformada para colocar improvisados counters para el despacho de más pasajeros y sus equipajes.

Si existió algo positivo en todo este caótico proceso fue que los controles de revisión que las autoridades de aduana y policía aeronáutica aplican en cualquier aeropuerto del mundo, resultaron bastante laxos y expeditivos. Del mismo modo, los funcionarios de migración cubana –que indagan en forma tediosa al pasajero desde unas herméticas casetas con vidrios blindados y un arcaico y ruidoso sistema electromecánico que abre la portezuela para que el pasajero pueda avanzar o no– trabajaron esta vez junto a los empleados de las líneas aéreas en los mostradores de check in, no solo controlando y sellando los pasaportes, sino colaborando en la entrega de las respectivas tarjetas de embarque.

Con el boarding pass en mano, y sin el peso del equipaje registrado, por fin se avanzaba hacia la sala de preembarque, que de a poco se iba atestando. No había forma de entretenimiento alguno. Solo un típico free shop aeroportuario que olía a tabaco y perfume francés que, desmantelado, constituyó un alivio; un verdadero oasis en el más infernal de los desiertos. Sucedió que el local, convertido temporalmente en un puesto de refrigerio, ofrecía gratis bebidas frías, galletas, dulces y café.

Pero por sobre todo, lo auspicioso era ver tras los ventanales, mangas mediante, la joroba típica del Jumbo y el imponente fuselaje de un Airbus 380. Las intensas lluvias no impidieron visualizar la pista y el aterrizaje de un 747 que dejaba atrás una impresionante estela de agua que se desplegó y alzó brillante como la cola de un pavo real. Los otros tres aviones, entre tanto, estaban apostados en la ciudad de Varadero, a escasos minutos de vuelo del Aeropuerto José Martí, aguardando instrucciones para despegar en forma inmediata una vez producida la partida de al menos dos de las gigantes naves que iniciaban, en este preciso momento, el anhelado embarque.

Los aviones conectados a las dos únicas mangas operativas, serían los que en primer lugar volarían hasta el aeropuerto de Tocumén, en Panamá. Comenzaba entonces la evacuación de los pasajeros que tenían designada la letra C y D. La trayectoria de estos vuelos debería ser hacia el suroeste; sin embargo, la posición de un frente ciclónico –con mucha actividad sobre una importante área del Golfo de México– obligaría a que el despegue y el rumbo se modificaran hacia el norte para, luego, virar hacia el suroeste.

Entre tanto, los pasajeros que se dirigirían a los Estados Unidos deberían acceder al Jumbo recién aterrizado que todavía estaba carreteando y aguardar el aterrizaje del segundo Airbus 380. Los restantes vuelos embarcarían y despegarían según el orden alfabético preestablecido.

Los aviones de fuselaje ancho, de doble piso y pasillo, permitían el acceso a la aeronave de manera fluida y sin interrupciones de los pasajeros que ya tenían asignados sus asientos. Se iniciaba así la descongestión de la sala de preembarque y del conglomerado de personas que hacía filas frente a los mostradores de check in.

VII

A bordo, el aire acondicionado del Jumbo generaba un confort transitorio, pero no lograba contener la angustia de los individuos que no disimulaban los nervios de un despegue amenazado por severas turbulencias. Algunas personas optaban por cerrar las persianas de las ventanillas, solo para no observar los temibles y tenebrosos relámpagos. La tripulación, a sabiendas de que no utilizarían los típicos carros para el servicio de a bordo, entregó a los pasajeros, a medida que se iban acomodando, un servicio de catering donado por todas las compañías aéreas que conformaron las alianzas, que constaba de golosinas, sándwiches, bebidas y toallas refrescantes.

El interior del 747/300 olía a combustible, pero sobre todo a viejo. El aparato ya tenía su certificado de defunción emitido en algún escritorio de Las Vegas porque había cumplido más de treinta y cinco años de servicio y acumulaba una cifra cercana a cuarenta mil ciclos. A pesar de su nobleza, había sido condenado a la pena máxima y puesto a merced de los ávidos buitres del cementerio aeronáutico sito en el desierto. Los paneles amarillentados, las ventanillas rayadas, las alfombras gastadas y los multicolores cinturones de seguridad, denotaban permanentes sustituciones de tapizados y asientos cuyos apoyabrazos poseían, todavía, las pequeñas cajuelas metálicas que oficiaban de ceniceros. En los tabiques centrales, justo detrás de la batería de sanitarios, se observaban cables sueltos, pequeñas perforaciones y antiestéticos parches. No había monitores ni pantallas de proyección; tampoco funcionaban los galleys (zonas de cocinas y calentadores); todo había sido desmantelado, ya que una de las políticas de la low cost japonesa era: nada para preparar, nada para servir, nada para mostrar.

Pasada la medianoche, la manga comenzó a replegarse y se cerraron por fin las puertas del Jumbo. Apenas finalizaron, por parte de la tripulación, las demostraciones de seguridad, el capitán de la nave transmitió el saludo de bienvenida. Con muy poco tino comunicó a los tensos y agobiados pasajeros que el despegue se haría bajo condiciones meteorológicas adversas debido a la permanencia de un sistema de baja presión con perturbaciones en la atmósfera y a la presencia de tormentas eléctricas desorganizadas. Seguidamente, y por cuestiones de seguridad, como es norma en vuelos nocturnos, las luces de la cabina se apagaron de modo gradual, incrementándose al mismo tiempo la intranquilidad de los viajeros que ya palpitaban las vibraciones y el rugir inconfundible del cuatrimotor.

En rodaje hacia la cabecera, a través de la hilera de ventanillas situadas a la izquierda de la nave, se podía ver la manga que había sido derribada por el temporal, junto a una aparatosa grúa que intentaba reincorporarla. Unos cuantos metros más adelante, fuera de la terminal, yacía parqueado un viejo Ilyushin II-62, en cuyo interior funcionaba una discreta cafetería. Hacia la derecha del avión, la lluvia sobre las ventanillas, esfumaba el universo de luces multicolores de las instalaciones aeroportuarias de la pista y del otro Jumbo que, a paso lento, se acercaba a la terminal.

Toda observación era válida, con tal de distraerse y no recordar las “sinceras” palabras del comandante. De todos modos, ya no había nada que hacer. Una inquietante sensación de frío y calor perforaba las entrañas. El avión llegó a la cabecera y alineó no solo la nariz, sino, al unísono, la estruendosa potencia de sus cuatro motores. Antes de iniciar la carrera de despegue, toda la estructura del avión se estremeció e hizo trepidar los paneles interiores del fuselaje. El empuje de las turbinas golpeó hacia atrás la cabeza de los pasajeros contra los desvencijados asientos. La máquina, en pesada arremetida, luchó contra la gravedad y la violencia de la naturaleza que pretendía desviar con vientos cruzados el rumbo establecido por el eje de la pista, que se acortaba peligrosamente en cada latido del corazón. El sordo tronar de los motores no apaciguaba el horrible chasquido proveniente de las alas que al ascender se sacudían y retorcían como los estómagos de algunos pasajeros que ya habían comenzado a vomitar. Los relámpagos iluminaban con flashes mortales la cabina, pero sobre todo los rostros pálidos, violáceos, horrorizados. El repliegue del tren de aterrizaje provocó tal estruendo que hizo estremecer el piso de la aeronave y atragantar, al mismo tiempo, el más aterrorizado grito humano de desesperación. La nave, sometida como nunca a los esfuerzos de los vientos cortantes, pavorosa se inclinaba hacia un lado y hacia el otro, como un látigo que se azota sin dirección, aplastando los cuerpos de los pasajeros contra el asiento con una demoníaca fuerza centrífuga que presionaba y empujaba en cada desplome, en cada corriente descendente, al abismo del infierno.

El avión se contorsionaba y soportaba el combate desigual entre la máquina y la naturaleza, sometiendo cada una de sus partes por enésima vez, a los mecanismos de presurización y despresurización, tensionando sus componentes al límite del desgaste y de su vida útil, a una fatiga de materiales que amenazaba engendrar en el aire una explosión de dolor y muerte.

En el interior de la nave flotaban optimistas sueños y rezos para que la pesadilla se acabara, pero esos deseos se disipaban ante la realidad del caos, de los pestilentes olores y fluidos de los pasajeros descompuestos y de las puertas de los portaequipajes superiores que, tras los violentos embates, se abrieron y flamearon acompañando el movimiento de las alas, como si fueran pájaros de plástico que quisieran tomar vida propia y, espantados, huir volando de la aeronave.

Finalmente, este vuelo convertido en un martirio, sumido en una fase diferente, logró alcanzar la altitud de crucero necesaria para que la tripulación pudiera ayudar, asistir y consolar a decenas de personas alteradas y desmayadas. El comandante anunció que las condiciones meteorológicas serían óptimas para lo que restaba del vuelo, aunque no descartaba problemas técnicos en la nave al momento del aterrizaje en la ciudad de Panamá.

Poco interesó esta última advertencia del capitán; nada podía generar más angustia luego de haber padecido momentos de extrema tensión a bordo.

Pude así relajarme en uno de los dos cómodos asientos que existen en el avión, que no solo tiene buena reclinación, sino mayor espacio para las piernas. Pero estos no son los asientos que se ubican en las salidas de emergencia y en los cuales se deben sentar personas física y mentalmente aptas para actuar en casos de extrema necesidad. Estas son butacas asignadas para individuos con dolencias o ciertos grados de incapacidad, o quizá para el descanso de tripulantes. Pero, ¿por qué estoy sentado aquí?

VIII

En el mostrador de check in el personal de las compañías, al observar que me desplazaba en una silla de ruedas, con muletas y vendajes que cubrían partes de mi cuerpo, requirieron una constancia médica que certificara el tipo de lesiones y la autorización para realizar el vuelo, además de que entregara un formulario de declaración jurada, deslindando a la compañía aérea de toda responsabilidad por percances que pudiera sufrir durante el vuelo y en los procesos de embarque y desembarque.

Mi estado físico era el foco de las inquisidoras miradas de toda la masa de agobiadas personas que tras de mí deseaban realizar pronto el despacho de sus pertenencias, pero sobre todo, de los agentes de migraciones que, con todas las alertas encendidas, me separaron de la fila para proceder a indagarme de manera exhaustiva.

Era lógico que así sucediera. No llevaba mi pasaporte encima. Solo un documento consular provisorio y una carpeta con toda clase de notas, entre ellas, certificados médicos, historia clínica, actuaciones judiciales, actas y denuncias varias. Me trasladaron a una pequeña oficina donde fui sometido a sondeos de todo tipo; a soportar tediosos debates y conversaciones entre los propios funcionarios; a aguardar la contestación de las llamadas telefónicas que a esa hora de la noche resultaban infructuosas; a la revisión exhaustiva de cada una de las actuaciones y documentos; a la insufrible pachorra manifiesta por parte de los funcionarios para confeccionar la escritura de mis declaraciones verbales; todo, hasta la colocación de un simple sellado, fue, en definitiva, el marco de una bochornosa, interminable y burocrática indagatoria.

Harto del fastidioso letargo y habida cuenta de que no quería perder mi vuelo, vehemente, solicité a las autoridades migratorias que recurrieran a algún profesional médico para que constatara en la historia clínica que llevaba conmigo el grado de lesiones y los tipos de tratamientos recibidos. Luego de una larga espera, ingresó al pequeño recinto, munido de su maletín, un experimentado, pero también extenuado paramédico, quien luego de un breve cuestionario, efectuó la verificación física de mis lesiones y la lectura de las diferentes fojas médicas. Sin más trámite, autorizado por el profesional, y a bordo de mi silla de ruedas, los agentes procedieron a embarcarme y asistirme dentro del avión.

IX

La relajación de mi cuerpo está acorde a la serenidad del castigado vuelo, a la paz de la noche estrellada y al merecido sueño de todos los pasajeros. Inclusive del mío, que no puede ser más sencillo, más elemental, más natural. Solo sueño que camino por las calles de una ciudad no identificada.

Pero cuando despierto, noto que la pesadilla es la realidad. La realidad que indica que, aun así, muy cómodo en la butaca del avión, no puedo caminar de manera normal ya que tengo una pierna fracturada y un yeso que la cubre desde el pie hasta la ingle. Y, como si fuera poco, sostengo un incómodo vendaje que me protege de modo parcial la cabeza, ocultando las desagradables secuelas de un ojo enucleado. Traumatismos que me llevan a recrear la indeseable realidad vivida segundo a segundo en la lúgubre oficina del aeropuerto, cuando fui indagado por la policía de migraciones. Allí, en amarga evocación, resucité los trágicos sucesos sufridos en el Malecón y el alocado tornado que había afectado al automóvil en que viajaba. La verborragia de los agentes cubanos se transformó en absoluto silencio para dar paso a mi testimonio:

–Era mi primera jornada en la ciudad de La Habana. Procedente de Panamá y, con algunas demoras por cuestiones meteorológicas, arribé en el avión que aterrizó bien temprano en el Aeropuerto José Martí. Una combi me trasladó al hotel Habana Libre. Allí, pude realizar el check in y, sin inconvenientes, me recibieron el equipaje. Pero no me otorgarían la habitación hasta unas horas después del mediodía. Retiré entonces de la valija una campera liviana y en una toilette del hotel me cambié la ropa por otra más cómoda e impermeable. No dejé en mi maleta ni el pasaporte ni mis valores, porque en alguno de los aeropuertos se había roto, de modo misterioso, el dispositivo de cierre de la misma.

“Ávido por salir, las lluvias y tormentas que proliferaban por toda la capital no me impidieron recorrer algunos puntos históricos y la famosa Bodeguita del Medio. Sin embargo, y transcurridas un par de horas, debí suspender el tradicional paseo costanero, ya que estaba restringido por la furia de la marejada que hacía imposible las caminatas por la rambla. Tuve que apurar la marcha y buscar improvisados y circunstanciales refugios para protegerme, aunque fuera de a ratos, del vendaval que arreciaba. Deseaba regresar con urgencia y encontrar un taxi que me condujera al hotel que estaba a más de tres kilómetros. Pero solo transitaban, raudos, algunos vehículos militares y, con mucha dificultad, unos pintorescos almendrones3 que se ahogaban y detenían su pesado andar ante los aguaceros.

“No había transeúntes en las calles. Los comercios habían cerrado sus puertas. Sus accesos y vidrieras fueron tapiados con tablas, postigos, terciados y chapas. Me había llamado la atención y me preocupaba ver a las elegantes palmas reales de más de treinta metros de altura, que aun estando arriostradas con cuatro puntos de apoyo, se movían sacudiendo sus largas hojas como si fuera un desfile de emplumadas bailarinas del legendario cabaret Tropicana, meneando sus caderas al compás de una sonora rumba cubana.

“Al verme bajo el temporal, un camión de bomberos detuvo su marcha, y uno de sus ocupantes me advirtió que tratara de refugiarme donde fuera y lo antes posible, ya que el paso de un tornado por el litoral marítimo era inminente. Pude divisar tras la densa cortina de agua, que un hermoso Chevrolet Impala se acercaba a baja velocidad.

“Desesperado, le hice enfáticas señas al conductor para que me dejara ascender; por suerte, accedió.

“Empapado e instalado en la parte trasera del amplio vehículo, el chofer me llevó hasta el hotel, no sin antes reconocer mi origen y acento, y recriminarme por haber salido bajo esas inclementes condiciones. A mi izquierda, en el medio del asiento, viajaba una turista canadiense junto a su pareja, y a mi derecha quedaba espacio para un par de pasajeros más. La palanca de cambios al volante y el asiento delantero en un solo cuerpo permitían que dos ocupantes más viajaran sentados muy cómodos al lado del conductor.

“Estos vehículos, con seguridad, eran taxis colectivos no oficiales, cuyos choferes trataban de recoger la mayor cantidad posible de pasajeros, conciliando no solo el mejor itinerario, sino el arbitrario precio del trayecto que, en ese momento, poco me importaba. A pesar de los vidrios empañados y el aguacero, y continuando su lenta marcha, el taxista identificó a metros, sobre el Malecón, a dos personas que, por los vientos huracanados, apenas podían sostenerse de pie y estaban aferradas a una columna de iluminación.

“–¡Vamos urgente en su ayuda! –expresó con pánico el chofer, mientras una lluvia de indefinidos proyectiles impactaba al unísono sobre el techo, capó, baúl y laterales del automóvil.

“–¡Cuidado, es un tornado! –gritó con desesperación uno de los acompañantes del conductor.

“Cuando el Impala detuvo su marcha, abrí la puerta trasera derecha para que pudieran ingresar las dos personas. En ese instante, un remolino de agua y viento penetró en el vehículo sacudiéndolo y succionando lo que a su encuentro hubiere. Solo recuerdo que una nebulosa de gritos, chiflidos, golpes secos y horror envolvió el habitáculo. Sentí que mi cabeza y mi pierna estallaron de manera simultánea y, sumido en el más agudo de los dolores, perdí el conocimiento y comencé a navegar en las profundidades del infierno.

”Señores agentes, no puedo brindar más información, es todo lo que recuerdo.

Esta respuesta fue la misma que brindé a las autoridades judiciales y policiales que habían ido a tomarme declaración al hospital, horas después de que despertara de un coma.

Luego de un breve murmullo entre los oficiales, me reintegraron mis actuaciones, sellándome el documento consular, que reemplazó al pasaporte, que se había esfumado junto a mi dinero y otros objetos el día del tornado, y me trasladaron de manera inmediata al avión.

X

Falta menos de una hora para el aterrizaje en el Aeropuerto Tocumén de la ciudad de Panamá, y noto que hay movimientos no habituales entre los miembros de la tripulación. Las luces de la cabina se encienden antes de lo previsto y de pronto, por el altavoz, el comandante ratifica a los pasajeros la noticia que había anunciado anteriormente. En otras palabras, comunica que las alarmas del panel de instrumentos indican desperfectos técnicos en algún sector del tren de aterrizaje. Solicita a los pasajeros que guarden serenidad, colaboren, y presten atención a todas y cada una de las advertencias que la tripulación emita para la evacuación de emergencia.

Habida cuenta de que no estoy en condiciones físicas de lanzarme por el tobogán inflable del avión, y mucho menos saltar, se cruzan por mi cabeza todas las variables que pueden acontecer en el aterrizaje. Todas tienen un común denominador: las llamas. Otra vez la tragedia. Otra vez el infierno, pienso. El anterior de agua y viento. El próximo, el del fuego letal.

Rememoro entonces cuando, adolorido, desorientado y cuasi inmóvil, luego de una semana de haber estado bajo un coma farmacológico en un hospital de La Habana, recuperé el conocimiento en inocente despertar flotando entre albinas brumas.

Porque blanca era mi mente, como así también los uniformes de médicos y enfermeras, las sábanas y colchas, las paredes con sus viejos azulejos de vidrio y los tubos fluorescentes que titilaban pendientes del cielo raso más elevado que jamás había visto. Perplejo, y sin saber por qué estaba allí, mi primera reacción fue palparme la pierna izquierda y sentir la dureza de un yeso que aprisionaba la rótula, el tobillo y todos sus ligamentos. Más insoportable aún, era el dolor que aquejaba mi cabeza, cuyo vendaje disimulaba una hoguera localizada en mi ojo derecho. Mi boca y garganta seca estaban heridas por un respirador artificial recién retirado, y no podía emitir más que extraños balbuceos. Las charolas de encandilante acero inoxidable plenas de líquidos y utensilios, cegaban con su brillo la visión de mi único ojo.

Observé con dificultad que tras un biombo plegable de caños oxidados se habían apersonado tres individuos que, con autorización y presencia de los médicos, de manera pausada y sintética, me explicarían los episodios que habían determinado mi internación, como así también el grado de lesiones que revestía. Un sonido proveniente de un monitor de signos vitales que actuaba como un metrónomo bajo la batuta de mi corazón, era el preludio que la sala de terapia intensiva ejecutaba con monótono ritmo y auguraba lo que parecía ser un solemne informe.

Respecto a los acontecimientos, uno de los funcionarios de la justicia me indicó que se habían reconstruido a través de las declaraciones e indagatorias tomadas tanto al conductor como a sus dos acompañantes; ellos habían brindado los testimonios ante las autoridades en sedes policiales y judiciales. Por ello, el agente procedió a leerme el relato del taxista.

–Circulaba por el Malecón a poca velocidad debido a la baja visibilidad y a los objetos que volaban por la violencia del temporal. De pronto, los pasajeros que estaban en el asiento delantero y yo, observamos a dos personas sobre la vereda aferradas a un poste resistiendo y tratando de no ser arrastradas por los embates del tornado que comenzaba a arreciar. Cuando nos detuvimos para asistirlos, el último pasajero que había ascendido minutos antes les abrió la puerta para que entraran. En ese instante, el torbellino ingresó embolsando y elevando el vehículo unos cuantos centímetros desde el nivel del suelo. De manera simultánea, la puerta trasera se desprendió arrancando las bisagras y bulones, y uno de ellos impactó y se incrustó en un ojo del pasajero argentino. La puerta, succionada por la tromba, golpeó en su trayectoria contra una de las personas que iba a ascender, provocando su muerte de manera instantánea. No puedo saber qué ocurrió con el otro individuo. Los efectos de la presión y succión en el interior del vehículo provocaron que al caer, el cristal trasero se desprendiera de sus burletes rotando de modo tal que al quedar de manera horizontal, actuó como una filosa hélice que decapitó al pasajero canadiense; la luneta estalló y una fusión de agua, sangre y vidrios fue aspirada por el ciclón. La mujer a su lado, entre gritos desgarradores, intentó acomodar su cuerpo y saltar al asiento delantero con tanta fuerza, que su pierna de apoyo, la derecha, pisoteó y quebró sin querer la pierna izquierda del pasajero argentino, que estaba tendido sobre el bulto del diferencial, sumiendo al pasajero en un infierno de hemorragia y dolor. Los servicios de emergencia no daban abasto, pero no demoraron en arribar y trasladar a las personas siniestradas. Mis acompañantes, al igual que yo, no sufrimos más que algunos rasguños, provocados por la turista en su desesperación por aferrarse al asiento; luego del episodio, la mujer daba la impresión de haber perdido el habla por el pánico vivido. Entiendo que los valores y documentos de los accidentados que se encontraban en la parte trasera, desaparecieron.

La autoridad consular que estaba presente, por otra parte, me informó:

–Lamentamos esta terrible tragedia que afectó su integridad física de manera severa. Nuestra dependencia lo apoyará desde el punto de vista económico y le brindará toda la documentación que le permita regresar a su país lo antes posible. A su vez, gestionaremos ante las aerolíneas, el hotel y el hospital las tramitaciones necesarias para tal efecto. Cuente con nuestro apoyo.

Finalmente, el tan temido parte médico:

“El día 13 de agosto del corriente año, a las catorce horas, una ambulancia del departamento de defensa civil de la ciudad de La Habana ingresa a la guardia del hospital con una persona indocumentada, desvanecida, y con el siguiente diagnóstico:

”Pierna izquierda: fracturas múltiples de tibia y peroné con desplazamientos, desgarros y escoriaciones externas leves; no hay exposición ósea.

”Cráneo: presencia de hemorragias internas y externas en la cuenca del ojo derecho; se observa incrustación profunda de un objeto metálico. Pérdida absoluta del globo ocular. Aparente fractura del reborde orbitario. Contusiones menores y heridas superficiales varias en pómulo, cuero cabelludo y oreja.

”Ingresa a quirófano de modo prioritario. Se realizaron las siguientes intervenciones:

”Pierna Izquierda: curación de heridas superficiales. Reducción de fracturas: colocación de yeso tipo calza, con inmovilización absoluta de las articulaciones del pie y de la rótula. No se ejecuta intervención quirúrgica de osteosíntesis habida cuenta del grado de lesiones en el cráneo y orden de prioridades, como así también la inexistencia en la dependencia hospitalaria del material ortopédico correspondiente (clavos de titanio) y, presumiblemente, tampoco en el país.

”Cráneo: limpieza, desinfección y curación de escoriaciones superficiales varias. Extracción de objeto metálico y enucleación globo ocular derecho con extirpación quirúrgica total.”

Un gesto con mis manos denotó que no estaba en condiciones de recibir más informes; ni siquiera deseé saber cómo serían los procesos de rehabilitación. Al fin y al cabo, debería quedarme dos o tres días más en el hospital, y ya tendrían tiempo de sobra para hablar de ello, y mi voz ya estaría en mejores condiciones para realizar las consultas pertinentes.

Las últimas jornadas en el nosocomio no fueron de mi agrado; sin embargo, nada pude hacer en la ciudad, con muletas, un yeso y una herida atroz en medio de aguaceros e incesantes tormentas eléctricas. No había vuelos todavía, pero los funcionarios, alertas ante una posible evacuación en masa, decidirían trasladarme del hospital al hotel, a la espera de alguna novedad.

La única oportunidad que había tenido de observar el perfil urbano de la ciudad fue cuando una combi del consulado, tras una semana de internación, me derivó al hotel Habana Libre; pero el aguacero desdibujó todas las posibilidades de disfrutar, aunque fuera de modo fugaz, de una de las urbes con el mayor patrimonio arquitectónico del planeta.

XI

Su atención por favor, señores pasajeros, informamos que hemos procedido a efectuar el descenso hacia la ciudad de Panamá, donde estimamos arribar en veinte minutos. La tripulación reiterará una vez más todos los procedimientos y maniobras que se deben respetar para el aterrizaje de emergencia. Las autoridades del aeropuerto panameño han acondicionado las instalaciones para neutralizar y minimizar los riesgos que pudieran surgir. Tengan la certeza de que si bien estas no son situaciones cotidianas, nuestro entrenamiento y personal nos permitirán controlar y afrontar con éxito estas contingencias.

Me pregunto si es posible que un rejunte de auxiliares de vuelo de diferentes nacionalidades, aerolíneas y aeronaves puedan estar capacitados para actuar de modo eficiente y sincronizado en esta oportunidad. ¿Y qué sucederá conmigo? ¿Cómo me ayudarán?

El avión se acerca a la costa continental. El océano Atlántico y el océano Pacífico nunca tan cerca. Apenas unos minutos para sobrevolar una delgada porción de geografía plena de selvas tropicales y una grieta fluvial que une ambos mares. El Jumbo comienza a desplegar sus flaps, y el sonido de los motores delata mayor potencia para sustentar la aeronave. La tensa calma en la cabina se acrecienta y se transforma, minuto a minuto, en estado de angustia. Un sacudón seco y un estrepitoso ruido bajo el fuselaje denotan que el tren de aterrizaje ha sido extendido, transformando el planeo en un vuelo traqueteado.

El comandante informa que de inmediato efectuará la aproximación al aeropuerto, pero, antes de aterrizar, realizará dos vuelos a baja altura para que los operarios de la torre de control puedan constatar daños o carencias en los rodamientos, tanto del morro de nariz, como en cada una de las cuatro secciones del tren principal.

Entretanto, un miembro de la tripulación procede a informar que me asistirá al momento del desembarco; sin embargo, indica que la evacuación en masa será su prioridad. En otras palabras, queda bien en claro que seré el último en abandonar la aeronave. Tampoco apacigua mi inquietud cuando me dice “que el aeropuerto se encuentra operativo solo para nuestro vuelo, y que habrá en tierra, en carácter preventivo, suficiente personal médico”.

Sobrevolando el Pacífico, a baja altura y desde el lateral izquierdo del 747, se pueden observar varios barcos prestos a ingresar a las esclusas de Miraflores, primera entrada desde el océano al Canal. Solo unos pocos segundos más de vuelo y se distingue la bahía de Panamá, cuyas serenas aguas reflejan en perfecta simetría, las luces de los rascacielos de la ciudad.

Perfilado ahora hacia la cabecera oeste, la proa se mantiene erguida y el primer vuelo rasante sobre la pista permite a los pasajeros situados en el lado izquierdo divisar las intermitentes y multicolores luces pertenecientes a los diferentes vehículos afectados a los servicios de emergencia y rampa.

Sin embargo, tal como anticipó el comandante, el avión tendrá que dar una segunda vuelta. Sin más, se produce la aceleración y elevación de la nave y, de manera proporcional, el incremento de la tensión y la frecuencia cardíaca de todas las personas a bordo.

Sin retraer el tren, motivo de genuina preocupación por parte de la tripulación, el Jumbo inicia su segundo viraje antes de aterrizar. El repliegue de las ruedas y los sistemas de amortiguación habrían generado atascos en los mencionados mecanismos, potenciando los riesgos de provocar una tragedia, antes que evitarla.

Volando otra vez sobre la bahía, la nave, rasante, realiza una segunda aproximación sobre la pista, que ahora tiene una alfombra de espuma antiincendios extendida en toda su longitud.

El comandante anuncia que la torre pudo identificar que el tren de aterrizaje, en el sector izquierdo, no está completo y, además, que hay alguna avería en una de las compuertas.

Señores pasajeros, comunicamos que procederemos a ascender a una altitud de seis mil pies para liberar combustible. Esta maniobra no es más que un protocolo de seguridad para que el avión aterrice con menos peso y minimizar posibles riesgos de incendio. Permanezcan sentados con los cinturones abrochados y atentos a las indicaciones de nuestra tripulación. Muchas gracias.

–¿Perdimos una rueda? –le pregunto con mucha discreción a la auxiliar de a bordo que pasa por el pasillo.

–Sí, señor, pero quédese tranquilo. El avión tiene otras quince, además de las dos delanteras –responde con irónico humor, la tripulante de cabina.

–