Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: АСТ

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

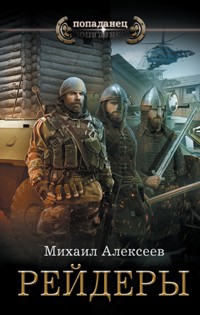

- Serie: Попаданец

- Sprache: Russisch

Девятый век. Эксперимент по попаданию в него наших современников и становление Вяземского княжества продолжается. Времена простые, и выбор небольшой — либо ты, либо тебя. А они тут уже обосновались и, как рейдеры девяностых, подгребли все под себя. И делиться ни с кем не собираются.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Михаил Егорович Алексеев Рейдеры

© Михаил Алексеев, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Глава 1

«О боги! Как болит голова! И как хочется пить! – Горазд со стоном повернул голову и, с трудом открыв глаза, огляделся. – Где я? И что со мной?»

Он лежал на постели в незнакомой комнате. Под одеялом. Раздетый до исподнего. С трудом, борясь с головной болью, тошнотой и страшной жаждой, он стал вспоминать.

На новогодние праздники отделение оказалось незадействованным, и поэтому решено было праздновать всем вместе, включая жен. Его новый род, семья – он не мог правильно обозначить общность, в которую он попал, пойдя на службу к князю Вяземскому. Формально он служил в отделении Чибиса, еще иногда называемом «группой» в войске боярина Черныха. Хотя это и не совсем правильно. Все, включая и боярина, приносили клятву верности и служили князю Вяземскому Сергею Владимировичу, но непосредственно стрелковой ротой командовал Черных. Это было странно и необычно для Горазда, но, тем не менее, в княжестве существовал именно такой порядок. Бояре, какой бы они пост ни занимали, были, по сути, такими же служивыми людьми, как и Горазд, как и варяги, нурманы и прочие воины. Своих личных воев не было ни у кого. Все были княжеские.

За последние полгода, с момента, как он смог с семьей уехать из Смоленска, практически ежедневно он узнавал что-то новое. Причем зачастую такое, во что поверить можно было с трудом. Ему, как воину стрелковой роты, выдали оружие. Даже два. И это был не топор или копье, и даже не меч. Одно из них называлось карабин «Сайга», и именно его он освоил в первую очередь. Как пояснил командир – Чибис: «патроны к гладкоствольному оружию можно переснаряжать». Чему Горазда также научили. Это было повседневным оружием. И было еще одно оружие, внешне похожее, но оно числилось боевым и называлось автомат Калашникова. Из него Горазд стрелял всего несколько раз. Просто чтобы узнать возможности оружия. Маленькие и внешне безобидные пули автомата, которым овладел Горазд, способны были убить врага с немыслимого расстояния. И это было фактом. Хотя на счету Горазда еще не было ни одной жизни врагов, он видел, что происходит с мишенями, по которым стрелял. А стрелял он метко. Командир хвалил.

Кстати, Чибис определил его воинскую специальность. Горазд стал разведчиком группы. Хотя он и не был лесовиком уровня голядских охотников, и даже Егор был искуснее Горазда как разведчик. Однако Егор лучше и полезнее для десятка был именно как снайпер. Тут с ним поспорить мало кто мог даже во всей роте. А уж незаметно подобраться на дистанцию уверенного выстрела, так, как это умел эвенк, не мог никто. И все же про Горазда Егор говорил, что тот «умеет видеть и слышать». Для разведчика это главное, а остальное приложится. И учил новобранца со всей серьезностью, понимая, что от разведчика зависит судьба его и всей группы. Вот такая жизнь стала у восемнадцатилетнего паренька – его учили все. Кто разведке, кто стрелять, кто буквам и цифрам. И он буквально впитывал в себя эти знания, стараясь соответствовать своему нынешнему статусу воина князя Вяземского.

Жизнь и Горазда, и его близких изменилась просто неузнаваемо. Мать и младшие братья и сестры сейчас жили в красивом доме с большими прозрачными окнами, очень удобной печью и постелями для каждого из них в пригороде Вязьмы. Дом для семьи Горазд построил в кредит, выданный ему как воину княжества. На оплату уходила четверть месячного жалованья Горазда, и платить предстояло еще несколько лет. Правда, и семья не сидела сложа руки – все работали на фермах и полях, внося свой вклад в благополучие семьи. Еще семье помогала старшая дочь Беляна, осенью вышедшая замуж за того рослого рыцаря из личной охраны князя, который заметил ее еще тогда, на барже. Так что семья совсем не бедствовала – и крыша над головой была – да еще какая! И голод не грозил. Правда, Горазд все же жил отдельно, в общежитии роты, деля комнату с одним из бойцов другого десятка. Это ему нисколько не мешало – пересекались они крайне редко. Служба! А Горазду тут было значительно удобнее. Ведь, кроме обучения воинской науке, он обязан был учиться грамоте. Сначала это делали бойцы его десятка, назначенные Чибисом. Кто-то учил писать, кто-то – читать, а кто-то считать. Однако, освоив азы, как говорили товарищи – букварь, Горазд сел и за парту. Из таких как он, избравших службу и работу на княжество, создали класс, и их обучением уже квалифицированно занялись настоящие учителя. В основном женщины, на взгляд Горазда, уже не молодые – лет по двадцать пять – двадцать семь. Мир для него перевернулся. Он узнал за это время столько всего нового и необычного, в которое просто невозможно было поверить. Например, в то, что мир, куда всегда стремились люди, желая заглянуть за край, выглядит как шар. Шар, называемый «глобус». Все это было непонятно и верилось в подобное с трудом.

И все это, и воинская наука, и служба, и учеба грамоте требовали времени. Поэтому к матери и младшим братьям и сестрам он наведывался изредка, не забывая купить им подарки. И так пролетели эти полгода. Неожиданно для Горазда прошел Карачун и на небе Хорс принял облик Коляды. Было удивительно и странно праздновать Новый год в разгар морозов. И, тем не менее, это было так. Очередное чудо.

Горазду повезло. Точнее, повезло всему отделению Чибиса. Они были свободны от службы и могли отпраздновать Новый год. И не просто праздновать – Чибис через Черныха пробил пригласительные билеты в главный ресторан города и княжества – «Версаль». Название ресторану дал лично князь. Почему «Версаль», зачем «Версаль» – не знал никто. Кроме князя. А если его кто и спрашивал, то, узнав ответ, не посчитал это важным. Весь личный состав отделения пришел на праздник в строго назначенное время – в 23 часа, как сказали – «проводить Старый год». О! Горазд теперь знал время! Первой его покупкой из первого же жалованья были часы. Потому как теперь ему опаздывать было нельзя. Чибис опоздания не прощал. Горазд косил довольный взгляд на левую руку, где мерцали светящиеся стрелки командирских часов. Так вот, в 23 часа все отделение вместе с женами уселось за длинный стол в ресторане «Версаль». Горазд с интересом, но исподволь и робея, рассматривал спутниц своих товарищей. Робел он от того, что они ему в праздничных нарядах казались царевнами неземной красоты. А исподтишка он смотрел на этих красавиц, боясь обидеть своих товарищей – их мужей. Сам он пока не обзавелся хранительницей очага. Даже на примете не было никого. Мать крайне неодобрительно относилась к этому. Время ведь идет, а Горазд совсем не юн – восемнадцатую зиму уже встречает, а все один. Однако выбранный сыном путь воина был непрост и обучение военному ремеслу отнимало много времени, поэтому мать, украдкой вздыхая, вынуждена была мириться с таким положением вещей.

В 23:50 на большом экране, висящем в зале, и, как видел Горазд в окне, на еще бо́льшем экране, висящем на площади, неожиданно прекратилась музыка и появился князь, одетый в зимнюю одежду и стоящий на фоне замка. Князь обратился с речью к жителям княжества и поздравил их с наступающим вторым Новым годом. Одновременно Горазд видел князя в том же зале вместе с женами и своими ближниками, сидящими с бокалами в руках и так же, как и Горазд, смотревшими на экран. Князь был одет в черный костюм неизвестного Горазду покроя. Это было настолько удивительным, что Горазд забыл, зачем он держит в руках бокал, и он чуть не пропустил момент, когда его нужно было выпить. Потом все гурьбой повалили на улицу – «смотреть салют». А там – грохотало, в черном небе расцветали яркие разноцветные огни, женщины визжали от восторга, а мужчины ревели громкое «Ура!». И Горазд выкинул из головы мысль с попыткой осознать, как один и тот же человек может быть одновременно в разных местах, и орал вместе со всеми. А потом они вернулись и снова выпили этого шипящего напитка. А потом еще и еще! Горазду становилось все веселей и веселей, а женщины казались все красивее и соблазнительней. Некоторые из них танцевали, иногда тесно прижавшись к обнимавшим их мужчинам. Это было так… У Горазда пересохло в горле, и он снова выпил напитка. Однако это не помогло. Неожиданно он увидел на столе стакан с водой. И, взяв его, немедленно опрокинул в рот, несмотря на предупреждающий крик Пловца: «Э-э-эй, молодой!» Однако вместо облегчения горло перехватило так, что он задохнулся. Когда смог продышаться, внезапно отказали ноги и он сел на лавку. Дальше силы оставили Горазда окончательно, и он упал на нее, не в силах даже сидеть. Кружилась голова, все плыло, и Горазду внезапно стало все равно. Он просто лежал с закрытыми глазами, и откуда-то издалека доносилась музыка. А потом послышались обеспокоенные голоса Чибиса и Пловца:

– Эй! Что с молодым?

– Командир! Я это… «шила» бутылочку приобрел у работяг. Продукт качественный, 95–96 градусов, у них аппарат с ректификационной колонной.

Только налил стаканчик, хотел разлить ребятам, а он и маханул его не глядя.

– Понятно. Праздник для Горазда закончился. Любимая, мы на несколько минут отлучимся. Так, ребята, поднимайте парня – понесли ко мне. Там отлежится.

И Горазда понесли. Хотя он уже давно куда-то плыл. Это было последнее, что он помнил. Дальше провал…

Жажда победила тошноту и головную боль. В горле пересохло так, что казалось, оно закаменело. Кряхтя и постанывая, Горазд попытался сесть. С трудом, но он смог это сделать. В этот момент в комнату вошла молодая женщина из рода степняков, одетая в цветастый халат. Горазд напряг остатки мозга, пытаясь вспомнить, кто это. Та, увидев его сидящим на постели, крикнула в комнату, откуда вышла: «Любимый! Твой вой проснулся!» На голос почти сразу показался Чибис. Горазду сразу полегчало. Значит, ему не померещилось – он действительно дома у командира. И тут же он почувствовал, как лицо заливается краской. Стыд-то какой!

– Ну как, боец, самочувствие?

Горазд попытался ответить, но пересохшее горло издало лишь какие-то невнятные звуки.

– Понятно! Минуту подожди!

Горазд замер, не в силах что-либо сделать – при попытке встать на ноги пол под ним закружился.

– На-ка вот! Выпей. Полегчает.

И Чибис сунул ему в руки кружку, откуда пахнуло тем, что он выпил вчера. Он чуть не бросил стакан. Остановило понимание того, что он не дома, а этот прозрачный сосуд стоит неимоверных денег.

– Ну-ка, ну-ка! Пей! Я приказываю.

Давясь, он сделал несколько глотков. Отрава огненным комком провалилась в нутро.

– Молодцом! Приляг. Сейчас тебе полегчает. Это проверенное средство. Не ты первый – не ты последний!

Горазд откинулся снова на подушку, не столько веря командиру, сколько просто надеясь на возможность исцеления. Так плохо ему не было еще никогда.

Удивительно, немного погодя ему действительно стало легче. Боль постепенно стала уходить, а самое главное – голова перестала кружиться. Жажда, правда, не уменьшилась. Зато он понял, что теперь нестерпимо хочет в отхожее место. Чибис правильно понял его взгляд и помог добраться до туалета. Обратно Горазд вышел, уже достаточно уверенно держась на ногах.

– Так! Ты вчера хватанул стакан не разведенного спирта. Это я, брат, скажу, и бывалому человеку непросто. Это нужно еще и уметь, а не просто взять и выпить. В твоем случае все произошло, как и должно было произойти, – тебя вырубило. Это хорошо, что парень ты крепкий, могло быть и хуже. Далее. Пить хочешь?

Горазд не в силах говорить просто кивнул в ответ.

– А тебе сейчас нельзя. Спирт такая штука – выпьешь сейчас воды и снова свалишься. Полегче, конечно, будет, но ходить ты вряд ли сможешь. Поэтому одевайся и пошли, я тебя провожу до общаги, и тогда там попьешь воды. Сегодня и завтра у тебя выходные. Поправляйся!

И уже одеваясь, позвал жену:

– Гуля! Собери моему бойцу чего-нибудь поесть с собой. Он вчера это пропустил, а как в себя придет – будет готов слона съесть.

– Хорошо, любимый! А что такое слон?

– Я потом тебе объясню.

Далее все произошло, как и говорил командир. Оставшись в комнате один, Горазд разделся и выпил целый кувшин воды. И тут же пол под ногами снова закачался. Держась за мебель, Горазд добрался до постели и рухнул в нее. В голове снова зашумело, и воина унесло в сон.

Глава 2

Отшумела праздничная новогодняя неделя. Второй Новый год по счислению выходцев из двадцать первого века вышел значительно многолюдней. Те из местных, кто присутствовал на прошлогоднем, с нетерпением ждали салют. С еще бóльшим нетерпением этого ожидали те, кто не видел, но был наслышан от первых. Слухи о невиданном празднике собрали в Вязьму и жителей окрестных деревень, и гостей из Смоленска, и проходящие через город купеческие обозы. Все постоялые дворы, организованные предприимчивыми местными, все княжеские гостиницы, включая отель, предназначенный для особо почетных гостей, были заняты. Мало того! В предместьях города местные, не упуская возможности заработать, сдавали в наем собственные дома, на время переходя к родственникам, друзьям и просто соседям, делясь с ними прибытком. С учетом того, что все жилье строилось по проектам, типичным для выходцев из двадцать первого века, то любой крестьянский дом по удобствам превосходил боярский в любом граде земли славянской, уступая лишь площадью. Так что гости, не скупясь, платили за подобную крышу над головой. И хотя этот Новый год не совпадал с тем, что отмечался в этот период, люди радовались празднику.

Организаторы новогоднего шоу не подвели. Сразу после выступления с новогодними поздравлениями Фомичева, то есть князя Сергея Владимировича, на огромном экране, установленном на торговой площади города, небо взорвалось огнями десятков фейерверков. Грохот разрывов перемежался с ревом восторженной толпы. Но все проходит! Закончились и эти праздники.

Фомичев, выйдя из душа и обтеревшись полотенцем, внимательно разглядывал свое обнаженное тело в ростовом зеркале. Все бодибилдеры подвержены нарциссизму. В той или иной степени. Владельцы спортзалов и фитнес-центров также в курсе этого, поэтому зеркальные стены в «качалках» немного увеличивают размеры, поднимая самооценку посетителей, вызывая чувство самоудовлетворения и желания продолжать процесс строительства тела. Сергей не был исключением. Сейчас он критически рассматривал свое тело, меняя позы и напрягая различные группы мышц. С точки зрения классики культуризма тело было хорошо подсушено, но объемы мышц до совершенства не дотягивали. Фомичев вздохнул – за гриф штанги он не брался уже полтора года. Как раз с момента перехода в этот мир. Но ладони, забывшие шершавость спортивных тяжестей, мягче не стали. Их заменил черен меча, с которым Сергей занимался под руководством Чтибора ежедневно. К тяжести которого он настолько привык, что в отсутствие его на поясе чувствовал себя практически голым. Да, Чтибор неизменно побеждал в тренировочных поединках, однако давно уже не всухую. И как говорил воевода и друг Сергея Федор Иванович: Фомичев прогрессировал. И, по его мнению, недалек был тот день, когда уровня Чтибора станет маловато и придется обращаться за наукой к лучшим мечникам варягов или нурманов. Чтибор, как особо приближенный, поднимал уровень владения холодным оружием всему руководству княжества, занимаясь этим целыми днями. Плюс ежедневные занятия конной подготовкой. Чтобы конь не потерял форму. В итоге – год регулярных тренировок, который не прошел даром.

Так вот, вновь молодое тело откликнулось на изменение нагрузок, также меняясь. Мышцы потеряли объем, став более вытянутыми, выносливыми и резкими. И в целом фактура сохранилась, хотя для выхода на соревновательный подиум Фомичев не годился. Вздохнув в очередной раз, Фомичев оделся и вышел к своей большой семье. Получив три обязательных поцелуя от жен, в свою очередь приложился губами к макушкам детей, сидевших в детских стульчиках для кормления перед тарелками с манкой. И после завтрака отправился в зал еще достраивавшегося замка, где должно было состояться расширенное совещание руководящего состава анклава, то есть княжества. Кроме Фомичева и его заместителей, присутствовали все начальники отделов, служб и ведущие специалисты всех направлений сельскохозяйственного и промышленного производств, ЖКХ, здравоохранения и образования. Также были приглашены главы всех семи голядских родов, принявших гражданство княжества. Три из них с весны уже были расселены в окрестностях города, а четыре, перешедших под руку князя после битвы, смогли перевезти свои семьи и имущество только к осени. В зиму отправлять их на необжитые места Фомичев не стал. Княжество способно было прокормить несколько сотен человек. Да и сами новые граждане без дела не сидели. Работы в княжестве хватало и за нее платили. Поэтому все, кто мог, работали в меру своих сил и знаний. Плюс все мужчины интенсивно натаскивались на полигоне воинской науке. И привыкали к новому для себя оружию и доспеху. Фомичев решил их поселить в местах слияния рек – Вопи и Днепра, Вязьмы и Днепра, Вазузы и Волги. А самый сильный и многочисленный род Тура должен был отправиться к месту слияния Тверцы и Волги, заняв бывшую разбойничью базу. С ними же должны были отплыть инженеры, которым предстояло разметить крепость и позже нанять и руководить строительной бригадой. Закладывающиеся городища и крепости служили аванпостами растущего княжества на торговых путях. Но все это предстояло осуществить весной, после открытия водных путей. Фомичев счел возможным присутствие вождей родов. Такого многочисленного совещания за прошедшие пятнадцать месяцев еще не было, хотя их присутствие было ограничено. Как только закончились вопросы, так или иначе связанные с ними, – вождей голядских родов отпустили. Далее совещание продолжилось уже составом выходцев из двадцать первого века. Исключением был лишь Чтибор. Но тот уже давно с молчаливого согласия князя и ближников считался своим.

Фомичев в целом был посвящен в темы совещания, и ему были известны основные цифры достижений. Для себя он выделил главные: численность населения княжества достигла восьми с лишним тысяч человек. За срок чуть более года – более чем десятикратный рост численности населения, что крайне важно – не рабов. Это в данных исторических условиях чемпионский результат. Однако это хорошо для первого шага, но недостаточно для пути, который планировал пройти Фомичев в целом. Из этого следовало, что Хамлидж увидит бойцов с далекого севера еще как минимум раз. Далее, что было важным для князя – это остаток дизельного топлива в шестьдесят процентов. То есть при нынешнем расходе этого топлива осталось на два года максимум. И еще – остаток запасов металлов. Его должно было хватить на бóльший срок, однако и этот ресурс в нынешних условиях был почти невозобновляемым. Ближайшие разрабатываемые в этом времени рудники лежали за морем – в Скандинавии. И доставка исходного материала, даже в виде отливок, а не руды – была крайне дорогá. Когда доклады закончились и пошли вопросы, требующие решения в перспективе, неожиданно для Фомичева обратил на себя внимание и Федор.

«Неожиданно», потому как вопросы армии, как правило, князь из вида старался не упускать. Как оказалось, это не совсем так. Федор Иванович, бывший реконструктор, а ныне молодой боярин с пышной окладистой бородой и густой гривой на голове – по моде этих лет, по приобретенной уже здесь привычке огладил бороду и попросил слова. «Еще чуть и можно косички заплести. В том числе и на бороде. Как у нурманов. А ведь и вправду – Федор как будто здесь и родился!» – подивился Фомичев, как будто увидев того в первый раз. Раньше как-то не обращал внимания. Попытка Фомичева соответствовать образу местных мужчин для него оказалась неудачной. Под большой бородой чесалась кожа, а из-за длинных волос все время потела голова под шлемом. В итоге он оставил короткую аккуратную бороду и стрижку полубокс. Вернуться к образу его молодости в полной мере не удалось. Относительно безбородых мужчин у местного населения имелось неоднозначное мнение, допускать в отношении себя которое князь был категорически против, а «площадка» требовала слишком большого ухода, да и тяжелый шлем, смоченный его же потом, ее деформировал моментально.

Фомичев после паузы предоставил слово воеводе.

– Новобранцы, завоевавшие осенью право стать рыцарями, обратились ко мне с вопросом, который я, в рамках своих полномочий, решить не могу, поэтому задаю его здесь. Суть вопроса – с их точки зрения им требуется как минимум один помощник. Чтобы помочь надеть латы, обиходить боевого и заводного коней и при необходимости прикрыть спину рыцарю. Правда, заводных коней у нас нет, как всем вам известно. Они нам, в общем-то, и не нужны. По причине отсутствия дорог и, следовательно, длительных маршей. Мы все – имею в виду начальный состав рыцарской сотни – в основном из бывших спортсменов, получивших вторую молодость. И считаем это величайшим подарком судьбы, и вот в силу этого стеснялись напомнить об этом неудобстве. До этого мы обходились своими силами, помогая друг другу.

Фомичев, слушая воеводу, поймал себя на мысли, что даже не задумывался об этом. Ему всегда кто-то помогал – Федор или Чтибор, иногда конюх. Он воспринимал это как должное и даже не задумывался, а как этот вопрос решают другие. В общем, упустил из вида.

– А новички отнеслись к новому своему положению совершенно по-другому. Они люди своего времени, времени, в котором естественным образом есть господа и рабы. С господами и в наши времена было все в порядке, с «рабами» чуть похуже, не успели мы к этому привыкнуть, поэтому попросту не задумывались о таких вещах. Или пока не задумывались. В общем, нужен ответ. Может, сейчас это и не главный вопрос, ввиду того что мы практически везде используем для перемещений пароходы и баржи, но я думаю, что у нас появятся задачи, удаленные от рек. И тогда этот вопрос встанет в полный рост. К озвученным обязанностям «оруженосцев» – думаю, это правильное название должности – добавится и обустройство лагерей, и караульная служба, и организация питания.

– Ага! – в полемику кинулся главный конюх, отвечавший за конский состав.

Когда-то маленький сухонький старичок, имевший громкое имя Василий Иванович и не менее громкую фамилию Конев, спивался по причине исчезновения из жизни двадцать первого века коней, которым он посвятил всю свою жизнь. Теперь живой и непоседливый, а главное молодой, начальник службы, которой он отдавал все свое время. Ну, почти все. До этой осени живший практически в конюшне и не отлучавшийся от племенных табунов, он все же нашел себе женщину из какого-то племени степняков, для которой лошади тоже были неотъемлемой частью жизни. Вот из-за нее он перебрался в небольшой домишко у конюшен. Хотя, думается, учитывая менталитет его молодой жены и образ жизни, который она вела в степи, она и в конюшне смогла бы жить. Кстати, все помощники главного конюха были степняками, бывшими рабами, освобожденными в первом походе в Хамлидж. Увидев коней, за которыми им предстояло ухаживать, они тут же практически отреклись от прежней жизни. Василий Иванович «перекрестил» их всех, дав вполне русские созвучные имена. Они также обзавелись женами и этим фактически обозначили, что оставшуюся жизнь проживут здесь.

– У нас и так не хватает коней. Осенью новых пятнадцать латников взяли, а где им коней взять? Ладно, докупили местных. Но они и рядом с нашими не стояли. Вон легкая конница вся на местных. Так они отличаются от владимирцев и буденновцев, которые под латниками, как небо и земля. Тысяча лет селекции – это не хухры-мухры! А молодь из приплода этого года встанет в строй самое раннее года через два. Да и то не всех из них можно будет поставить в строй. Боевыми конями не все рождаются. Как и люди не все – воинами. А слушая ваши хотелки, понимаю, нужно как минимум еще сто пятнадцать коней, способных нести на себе латника. И раз тема конского состава озвучена и, я так понимаю, решать нам ее все равно придется, сразу скажу: нам не хватает пастбищ! Возможности поймы Вязьмы исчерпаны. Да! Лес вырубается, площади освобождаются. Но все идет под посевы. Согласен, в том числе и под овес, но если увеличивать численность табунов – нужно искать места и для пастбищ. А у нас здесь степей нет. Тут леса. И даже к редким имеющимся полянам нужно пробраться через чащобы. В общем, я проблему озвучил.

Конюх сел.

Фомичев после паузы ответил на вопрос:

– Как все уже здесь слышали – развитие без расширения как минимум нашего влияния, а по факту занятия важных для нас территорий, невозможно. Это значит, что вопрос увеличения численности нашей армии не обсуждается. Все притязания на лучшую долю должны подтверждаться силой. Это аксиома и нашего мира, а уж тем более – этого. Значит, будет расти и численность рыцарской конницы. Это танки этой эпохи. И вопрос конского состава для нас – важнейший. Поэтому решать мы его будем не сию минуту, а обстоятельно и вдумчиво. Василий Иванович, без вас не обойдемся, уверяю вас. Далее, марши нам предстоят, без этого не обойтись, поэтому вопрос с оруженосцами или боевыми холопами, как назвать – решим отдельно, как минимум своевременный, а по факту – уже перезрел. Каюсь, упустил его из вида. Но есть еще одна тема, о которой я долго думал и хотел об этом поговорить, но предварительно в более узком кругу. Но, раз так сложились обстоятельства, давайте обсудим эту тему прямо сейчас. Тем более среди присутствующих достаточно людей, знающих обычный для этого времени порядок. Хотя и князей пока что, до нас, тут не было, но принцип власти им понятен.

Он остановился и мысленно поблагодарил бывшего своего админа Макса. Когда в только что рожденном княжестве на службе появились местные, Фомичев задумался о том, как быть с ними? С соратниками все было относительно понятно – они прекрасно понимали, что их сила в единстве, возможностях и знаниях их времени. И то, что через тридцать лет их жизнь может круто измениться.

Местные же мыслили другими категориями. Пока счет шел на единицы – проблем не возникало. Но план Фомичева предполагал развитие и овладение основными коммуникациями на территории Руси девятого века. А значит, контроль над удаленными территориями и городами. И сил одних лишь соратников для этого было недостаточно. Возможно, Фомичев пошел бы по пути, по которому в принципе прошли все государства средневековой Европы, включая Русь. То есть строительство властной пирамиды с собой во главе и делегирование части прав и обязанностей в данном случае удельным князьям и боярам на местах. И когда он уже всерьез размышлял над этой проблемой, примеряя под перспективные должности и вполне конкретных, и пока воображаемых людей, Макс скинул ему серию книг Александра Прозорова «Князь». Начало не впечатлило Фомичева – обычное приключенчество попаданца во времени. Тем не менее он учел настоятельную просьбу компьютерщика и не бросил читать. В итоге понял, что основным стержнем книг является совсем не попаданец и его приключения, а царь Иван Грозный и его реформы, а точнее сказать – революция, сверху, полностью изменившая систему власти в стране и позволившая Руси в дальнейшем стать империей. Соседи на западе – поляки – этого сделать не смогли и в итоге упустили возможность занять место под солнцем истории.

– Как вы знаете, в настоящее время существует определенный порядок осуществления власти на подвластных территориях, – продолжил он после паузы. – Схема, применимая на Руси, такова: пирамида, во главе которой стоит князь, ниже его стоят ближайшие бояре и удельные князья, которые в своих вотчинах и удельных княжествах, с одной стороны, представляют власть князя, а с другой – являются полновластными хозяевами на территории для всего населения. «Вассал моего вассала – не мой вассал!» – формула власти этого времени. Обязанность вассалов князя – уплата доли налогов с населения и всех видов деятельности на подвластной территории, и по команде князя выдвижение на какую-либо войну во главе собственного войска. Причем воины этого войска присягают именно этому боярину или удельному князю. У нас пока этого нет – все принятые к нам на службу, включая рода Голяди, принявшие власть княжества, присягали лично мне. Однако мы на пороге изменений, когда некоторые из здесь присутствующих возглавят города, которые станут нашими, или построят новые. И тогда, по логике этого времени, и дружины этих городов, и население будут давать клятву именно им. Так было на Руси, так было и в Европе. Так вот, мной, считайте, принято решение – изменить этот естественный для эволюции порядок. Все воины и все население будут приносить клятву верности мне. Не потому что я так властолюбив, а потому что эта схема гораздо прогрессивнее для централизованного государства. Иначе рано или поздно мы дойдем и до междуусобиц. Вот так! Интересующиеся можете ознакомиться с материалом, на основании которого я пришел к такому решению, у нашего компьютерщика Федорова Максима Владимировича. Еще вопросы есть?

– Есть! – С места поднялся один из производственников. – Сергей Владимирович, почему мы – выходцы из индустриальной эпохи – делаем ставку на холодное оружие, латы, луки и так далее? Я не вижу особых проблем с производством простейшего огнестрела, который снимает вопрос «кто здесь самый сильный».

– Этот вопрос рассматривался, и то решение, которого мы придерживаемся, имеет несколько обоснований.

Первое. Примитивный огнестрел, уровня «мушкет – пищаль» сам по себе не гарантирует победу на поле боя. Особенно когда испуг местных перед грохотом выстрелов пройдет. Напомню, испанские терции, основу которых составляли солдаты, вооруженные холодным оружием, были непобедимы аж в начале семнадцатого века. Аркебузеры были всего лишь дополнением в этой тактической единице и без вышеуказанных бойцов самостоятельно воевать не могли. Причина, надеюсь, понятна – это малая скорострельность и дальность выстрела дульнозарядного оружия.

Второе. Дать всем современное оружие – пусть даже гладкоствол, мы не можем по двум причинам. У нас его не так много, а производить его серией мы не можем. Примитивное огнестрельное оружие показывает более-менее приемлемые результаты только при массовом использовании. Плюс нет гарантий, что оно не уйдет на сторону. Возражения вроде того, что и современное оружие может быть потеряно, украдено и так далее… Может! Но можно с полной уверенностью сказать, что с учетом нынешних технологий скопировать его невозможно. А вот пищаль – тут ответ неоднозначен. Порох, как известно, уже известен. То есть огнестрельное оружие появится лет на триста-четыреста раньше, чем в нашей истории. Появляется вероятность использования его против нас. Вывод: не стоит помогать им в этом вопросе. Это наше преимущество, и мы должны его поддерживать и охранять. Хотя в этом вопросе есть и исключение. В стрелковую роту нами принято несколько новобранцев из местных. Но! Все их семьи живут у нас. Мы любим играть словами и простые вещи облекать в красивые фразы. Однако любой местный сразу понимает, и для него это естественно, что их семьи являются гарантией от предательства. Поэтому вопрос по каждому из рекрутов решался индивидуально и после обязательного поручительства тех, с кем он должен далее служить.

Третье. Патроны. У нас есть запас и для нарезного оружия, и еще бóльший для гладкоствольного. К которому мы можем переснаряжать патроны. Но и тут мы зависимы от запасов, взятых нами в этот мир. То есть мы ограничены в этом ресурсе. По крайней мере, пока.

Четвертое. Территория, которую мы в итоге будем контролировать, огромна. И количество местных, вовлеченных нами в процесс освоения, охраны и обороны, в итоге тоже будет велико. А им холодное оружие привычней, и владеют они им зачастую гораздо лучше нас. Вы это уже знаете. Поэтому есть смысл усилить их именно в этом, предоставив лучшее в этом мире оружие, броню и знание тактики.

Пятое. Это вопрос экономический. Сделать меч или лук гораздо дешевле, нежели ружье начала девятнадцатого века.

Надеюсь, я ответил на вопрос. Еще есть вопросы?.. Нет, тогда всем спасибо, все свободны. Моих заместителей по направлениям прошу остаться. Обсудим отдельные вопросы, в том числе и те, о которых я только что говорил.

Когда за последним из уходящих закрылась дверь, Фомичев внимательно посмотрел на Никодимова.

– Что скажет разведка по поводу предстоящей стрелки с киевскими и полоцкими? Валерий Николаевич, есть новости?

– Подтверждение информации о весеннем походе. Князь киевский предлагает соседям поучаствовать в этом мероприятии. Пока данных о согласии нет. Зато уже достоверно известно, что с дружиной пойдет ополчение. Численность ополчения неизвестна. Но рассчитывающие пограбить найдутся наверняка. По Полоцку – посадник осенью отправлял своих людей к варягам и нурманам с предложением поучаствовать в походе на Смоленск и Вязьму. И тоже собирает ополчение.

– Сведениям верить можно?

– Да. Информация поступала из разных источников плюс обработка косвенных данных. Хочу сказать – наши праздники просто рай для сбора информации. Все источники приезжают сами. Успевай только опрашивать и обрабатывать.

– Я так полагаю – не только для нашей разведки. Люди здесь, конечно, простые, но не дураки. Александр Викторович, что скажешь?

– А как же. И мы без дела не сидели. Среди приезжих было несколько персон, собиравших данные о нас и нашей армии. Но, как уже было сказано, люди они простые. Поэтому мы им дали узнать то, что и так было известно. Так сказать, дали возможность заработать на хлебушек. Одновременно и их занесли в картотеку, и контакты в нашей среде.

– Валерий Николаевич, примерную численность войск противника назвать можешь?

– Назову максимум, потому как слишком мало информации о возможных союзниках киевлян и полоцких. Киев может выставить до пяти тысяч бойцов. Это с учетом дружин потенциальных союзников. Из этого числа тысячи три будет ополчение. С Полоцком и сложнее и проще одновременно. Проще потому как город точно не сможет выставить войско больше киевского. Сложнее, потому как неизвестно, сколько ярлов и конунгов варягов и нурманов поведется на посулы Полоцка. Денег на большое количество наемников в городе нет. Будут в качестве оплаты предлагать имущество Смоленска и Вязьмы. Поэтому численность полоцкого войска не назову, но предположу, что доля профессиональных воинов в нем будет выше, чем в киевском.

– М-да… А блицкриг они нам не устроят? По льду рек.

Никодимов пожал плечами.

– Скрытый пост в верховьях Десны стоит с осени. На связь выходит регулярно. Смоленский воевода по нашей подсказке также выставил заставу на Соже. По расчетам успеваем на автомашинах и в конном строю перекинуть резервы и прикрыть порт на Угре или помочь Смоленску.

– Федор Иванович, что скажешь?

– Скажу, что если принимать открытый бой – даже не дав киевлянам и полоцким объединиться – умоемся кровью. А если объединятся, то… Воевать здесь умеют и, главное – любят. В любом случае мы понесем невосполнимые потери.

– Да! А это для нас неприемлемо! На этот год у нас запланировано решение крайне серьезных задач. Значит, нужно задействовать наш главный и решающий ресурс.

Князь постучал пальцем по голове.

– Будем думать!

Глава 3

К весне готовились. Для производственников и земледельцев это была плановая, рутинная подготовка к посевной и летним стройкам. А вот армия готовилась к войне с многочисленным и малоуступающим в воинском деле врагом. Это была подготовка к войне по наихудшему сценарию. За неделю до начала ледохода на Днепре, вертолетом, со всеми возможными предосторожностями, в низовья Десны и Сожи были выброшены две разведгруппы в составе десяти человек каждая – по два бойца Черныха со средствами связи и по восемь литовских охотников в обеспечении. Задачей групп было определить маршрут киевского войска и предупредить. Выбросили их в двадцати километрах от предполагаемого района базирования, куда они должны были дойти на лыжах. Левобережье Днепра в этих районах было не заселено, а имеющиеся охотничьи заимки пустовали по причине скорого ледохода. Риск обнаружения, конечно, был. Особенно вертолет в воздухе, но надеялись на привычный испуг местных перед летающими машинами и сложность передачи этой информации в Киев.

Сигнал от первой из них, той, что контролировала устье Десны, пришел через неделю после окончания ледохода. Караван из многих десятков лодей прошел устье Десны вверх по Днепру. Численность войска приблизительно оценили тысячи в четыре воинов. Было несколько лодей, а также с лошадьми.

Фомичев, помня разговор на январском совещании, оповестил об этом Василия Ивановича Конева. И тут же поплатился за это. Пришлось оформлять конюху подписку о неразглашении, и после этого тот, расспросив подробности, он потребовал своего участия в операции, дабы сохранить в целости будущее имущество княжества. Это был аргумент. Пришлось разрешить, и, вытребовав в помощь себе нескольких своих наиболее доверенных пастухов, Василий Иванович стал ждать команды.

Как только группа в низовьях Сожи сообщила, что киевское войско идет вверх по Днепру, была отдана команда о свертывании и выходе разведгрупп в районы, где их заберет вертолет. С этой минуты военная машина княжества пришла в движение. Получив команду, на одном стоящем у пристани Вязьмы буксире с самой маленькой металлической баржей впереди, засуетилась команда, готовясь к отходу. На барже были наращены борта, и она, как и буксир, была покрашена в черный цвет. И как только на баржу погрузился десяток бойцов Черныха и Конев с четырьмя узкоглазыми подчиненными, прискакавшими на взмыленных лошадях, буксир издал протяжный гудок, отвалил от пристани и, весело стуча вновь поставленным родным дизельком, бодро двинулся вниз по Вязьме.

На полигонах, стрельбищах, в казармах забегали люди, а в конюшнях застучали копытами и заржали боевые лошади, чувствуя волнение людей.

Утром следующего дня, по прибытии союзников, погрузка войск была закончена, и караван барж двинулся к Смоленску. Армия выступала в поход навстречу врагу. В княжестве было объявлена военная готовность. Мужчины, не находящиеся на службе в княжеском войске, оставляли свою работу, вооружались и заступали на охрану и оборону вверенных им объектов. Рота Черныха перешла на круглосуточный вариант несения службы.

Глава 4

Киевский князь Аскольд, уже в годах, но все еще крепкий телом варяг, возлежал на корме лодьи. Караван из десятков разнокалиберных лодей растянулся по глади великого Днепра на многие перестрелы. С лодей, перекрывая звуки ударов по воде сотен весел, слышались соленые шутки и смех воинов. Для воинов работа веслом была просто разминкой на длинном пути в верховья реки, нежели работой. Да еще и попутный ветерок помогал, и на лодьях раздувались паруса. Еще никогда Киев не собирал такого войска. Повод был серьезным. Семью киевского князя оскорбили выскочки из непонятно откуда появившегося год назад княжества. И за эту обиду князь обязан был спросить. Иначе соседи усомнились бы в его власти и могуществе. Слухи о врагах ходили разные. В то, что у врагов есть ползающие и летающие ящеры, князь не верил совершенно. Не верил и в то, что именно эти ползающие зеленые ящеры и такие же зеленые всадники на них ограбили торговую сторону Хамлиджа, считая это одной и той же сказкой. Однако в то, что денег у вяземского князя много, верил. Потому как и он купил у купца зеркало необычайной чистоты, сделанное именно в Вязьме. И он помнил, сколько оно ему стоило даже с учетом немалой скидки, которую сделал купец князю. А ведь еще была невиданная посуда, инструмент из отличного железа, мечи отменного качества. Он специально посылал своего человека в Смоленск, где в торговом доме князя вяземского продавались чудные латы по цене, услышав которую, даже он – князь – призадумался. Однако сейчас был хороший повод получить их даром. Именно желание богатства, ждущего их в верховьях Днепра, и позволило ему собрать под свое знамя такое большое войско. Кроме княжеской дружины – старшей и младшей, с ним шли дружины соседей во главе с вождями. И от простолюдинов, желающих пойти в поход на земли кривичей, отбоя не было. Всех взять в поход возможности не было. И так в Киеве и окрестностях выгребли все более-менее исправные лодьи. И все сейчас были заполнены под завязку. Правда, несколько лодей пришлось отдать под коней вождей-союзников. Те, без коней в поход идти не хотели категорически. А войску край были нужны лучники. Поэтому сошлись на следующем – коней вождей, чтобы не уронить их достоинство, взяли, а рядовые воины будут биться пешими. Хотя, по мнению Аскольда, серьезного сражения и не предвидится. По словам лазутчиков, ходивших в Смоленск и Вязьму с купеческими караванами, все войско князя примерно в одну тысячу воинов. Еще несколько сотен мог выставить союзник князя вяземского вождь племени Голядь. Но Аскольд их за воинов не считал. Это просто охотники, необученные биться в строю на поле брани.

А в войске Аскольда было более четырех тысяч воинов. Причем за трое суток до начала похода удалось договориться с тремя нурманскими хирдами, пришедшими с караванами из Царьграда. Именно они на трех своих драккарах сейчас шли впереди каравана. Вот это было хорошим приобретением! Аскольд – сам варяг, прекрасно знал цену воинам с берегов Варяжского моря. А на волоке из Западной Двины в Днепр к войску должен присоединиться полоцкий наместник с войском в три с лишним тысячи воинов. И варягов и нурманов там было втрое больше, чем у князя. Через три дня его войско будет стоять у стен Смоленска! А потом наступит черед и Вязьмы. Но на всякий случай перед походом он ходил на капище и принес дары богам, спросив у волхвов, чем закончится поход. Волхвы, приняв подношение, после ворожбы ответили, что он, несомненно, победит. Если дойдет до поля боя… Странный ответ. Он в этом проблемы не видел. А там честная сталь мечей исполнит волю богов.

Благостные мысли расслабили, и князь уже впал в дрему, когда что-то изменилось и встревожило его. Сбросив дрему, он приподнялся на локте и, приложив ладонь ко лбу, прикрываясь от весеннего солнца, огляделся. Что-то происходило впереди. Там, за излучиной Днепра, где скрылись драк-кары нурманов. Оттуда слышались далекие крики и непонятное равномерное глухое постукивание. Не понимая, что происходит, князь резво поднялся на ноги и крикнул: «Вздеть брони! За оружие, воины!»

Неожиданно из-за излучины вырвался драккар нурманов. Тот, что шел последним в тройке. Корабль просто летел навстречу каравану вниз по течению. Равномерно, в максимальном темпе, весла вспенивали воду, гребцы сгибались от напряжения, заставляя корабль делать рывки. Гребцы выкладывались во всю силу. Парус, чтобы не мешал, уже был спущен, и мачта уложена на палубу.

Князь был ошеломлен. Что могло такого произойти, что морские воины удирали изо всех сил. Придумать причину князь не смог. Просто не успел. Неожиданно равномерный стук стал громким, и он повернул голову в направлении звука. Из-за излучины в голову каравана вышла очень большая лодья. Идущая очень быстро черная лодья, о чем говорил высокий бурун у тупого носа. Князь видел, как на лодьях его воины уже с оружием в руках и в броне готовили кошки и багры, чтобы зацепиться за ее высокие борта и сойтись грудь в грудь с неизвестными врагами. Лодьи загодя расходились в стороны, чтобы иметь возможность напасть с обоих бортов одновременно. Все так! Только в глубине где-то мерцал тревожный огонек вопроса – почему этого не смогли сделать нурманы? И что так напугало хирд третьего драк-кара, который, не снижая скорости, уходил вниз по реке? И где еще два драккара? Через секунды он все понял и от этого сам пришел в ужас, сдержав могучей волей едва не вырвавшийся из горла крик. Черная лодья, не снижая скорости, шла в коридор, образованный воинами Аскольда, и неожиданно, не доходя тридцать-сорок шагов до них, с обоих бортов вражеского корабли плеснули длинные струи огня. Прямо по парусам, которые мгновенно вспыхнули. И тут же – еще струи, по палубам ближайших лодей. К счастью, не по воинам. Сухое дерево занялось сразу. Воины, готовые к броску на палубу чужого корабля, замешкались, и за борт зацепились лишь пара кошек. Одновременно часть воинов бросилась тушить свои лодьи, черпая воду кожаными ведрами и заливая огонь. Только вот огонь от этого разгорался еще сильней. И тут натянулись веревки кошек. Рывок черной лодьи был столь силен, что еще стоявшие воины попадали, кто на палубу, кто в воду. Если упавшие за борт не успеют освободиться от брони – шансов спастись нет. Но повезло не всем и упавшим на палубу. Некоторые упали в огонь, и теперь горящие со страшными криками сами прыгали за борт. А черная лодья уже ударила огнем по следующим лодьям. И тут князь понял слова волхвов. Его войску не суждено дойти до поля брани. Лодьи каравана бросились к берегам. С некоторых прыгали за борт те, кто не успел надеть броню. Оставляя и ее, и оружие.

Князь окаменел. Он не слышал, как кормчий его лодьи орал к повороту, как вразнобой, но все же ударили весла, унося его к берегу Днепра. Когда лодья ткнулась в берег, ближники стащили его на берег и остановились, только оттащив князя до ближайших деревьев векового леса. И, уже стоя там, князь так же молча досмотрел разгром своего войска. Черный корабль жег и жег лодьи, пока на водной глади не осталось ни одной. Кроме тех, где были кони вождей. Их он зацепил и тащил за собой, одинаково быстро двигаясь и по течению, и против. Парусов и весел у черной лодьи князь не увидел. Только равномерное непонятное постукивание и легкий дымок над домиком на палубе.

Закончив с лодьями на воде, вражеский корабль прошел вдоль берегов, последовательно поджигая уцелевшие лодьи. Когда он поджигал княжескую лодью, проходя в трех десятках шагов от берега, князь рассмотрел, что у коней уже суетятся четыре степняка и один славянин. Еще отстраненно он отметил, что черный корабль сжигает только лодьи, не трогая раненых или обессиленных воинов, лежащих на берегу. Но это уже не имело значения. Киевское войско было разгромлено. Оно уже не могло попасть ни в Смоленск, ни тем более в Вязьму. Ло-дей не осталось. И оружие, и брони его войска сейчас лежали на дне Днепра.

Глава 5

«Началось!» – понял Воислав, когда утром караульные доложили, что ночью мимо Смоленска вниз по Днепру прошел совершенно черный пароход. Его заметили из-за яркого света, которым он освещал себе путь, и из-за шума его машины.

Воислав встал, подошел к окну и, взглянув на весеннее солнышко, голубое небо и яркую зелень пробудившихся ото сна деревьев, не оборачиваясь, распорядился: «Десятников ко мне! Бегом!»

И через минуты детинец загудел – куда-то побежали посыльные, открылись кладовые с оружием, и отряженные для этого воины начали перебирать стрелы, копья, щиты и прочее оружие, придирчиво осматривая и раскладывая по кучкам. А уже к обеду тревога захватила весь город. Потянулись обозы со скарбом не бедных людей, решивших пересидеть опасность на укрытых в бескрайних лесах далеких заимках. Навстречу им в город из посадов и ближайших деревень шли люди победнее – пешком и поплоше одетые, несшие свое имущество в руках, за их одежду держались многочисленные дети.