5,99 €

Mehr erfahren.

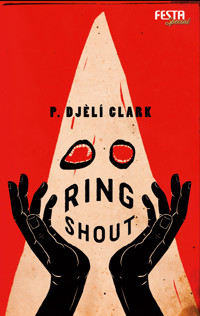

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

USA, 1915: Der Ku-Klux-Klan wird neu gegründet, aber diesmal mit echter Hexenkraft und dunkler Höllenkunst. Aus den Kapuzenträgern werden Monster – und das wortwörtlich. Ihr Zauber schürt Hass in den Köpfen der Menschen. Einige Jahre später jagen Maryse und ihre Freunde die »Ku-Kluxe« mit Sprengstoff und magischen Schwertern. Dabei kennen sie keine Gnade. Doch die Zeit drängt. Die dämonischen Schergen des Klans läuten bereits das Ende der Welt ein ... Fantastische Alternativwelt-Geschichte, die dem Schrecken des Rassismus ein monströses Gesicht verleiht. Gewinner des Locus und Nebula Award. USA Today: »Eine spannende Geschichte, die afrikanische Folklore, Bodyhorror und Pulp-Abenteuer miteinander verbindet.« Justina Ireland: »Ein Buch, das das Absurde und Unmenschliche des Rassismus aufzeigt.« The New York Times: »Ein fantastischer, brutaler und spannender Siegeszug der Vorstellungskraft.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Bernd Sambale

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe Ring Shout

erschien 2020 im Verlag St Martin’s Press.

Copyright © 2020 by P. Djèlí Clark

Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Festa Verlag GmbH, Leipzig

Titelbild: Henry Sene Yee Design for TOR Books USA

Lektorat: Joern Rauser

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-86552-997-8

www.Festa-Verlag.de

Für Claude McKay:

»Wenn wir schon sterben müssen,

dann bitte nicht wie Schweine.«

Und für Lulu Wilsons Maw:

»Meine Maw war in ihrer Hütte

mit ’nem einwöchigen Baby,

und eines Nachts standen zwölf Ku-Kluxe vor der Tür.

Der Reihe nach sind die rein, und sie

hat sie vermöbelt, einen nach dem anderen.«

Anmerkung 15:

Es gibt einen Shout über den alten Pharao und Moses. Der Herr teilt das Rote Meer, und sein ganzes Volk läuft durch. Der alte Pharao will hinterher, aber als er’s tut, kommt das Wasser auf ihn runter! Darum sagen wir, der Pharao hat seine Sklaven verloren, und bei dem Shout geht’s nun um all sein Jammern und Jaulen, als er das gesehen hat. Ich war noch ein Junge, als die Unionssoldaten kamen und uns von der Befreiung erzählten. Ich stell mir die blauen Uniformen immer wie das Wasser vor, das auf den alten Pharao runterkracht: Der böse Massa und seine Missus haben nämlich ordentlich gejammert und gejault, als wir weg sind [Gelächter].

– Interview mit Onkel Will, 67 Jahre alt, aus dem Gullah übertragen von Emma Krauss (fortan: EK)

Eins

Hast du schon mal einen Klansmarsch gesehen?

Unsere in Macon sind nicht so groß, wie man sie vielleicht in Atlanta zu Gesicht bekommt. In dieser Stadt mit ihren etwas über 50.000 Einwohnern gibt es aber genug Klansleute, um so einen Narrenaufzug zu veranstalten, wenn ihnen der Sinn danach steht.

Dieser findet an einem Dienstag statt, dem 4. Juli, also heute.

Ein ganzer Haufen von denen paradiert die 3rd Street hinunter, in ihren weißen Roben und spitzen Kapuzen. Nicht einer hat sein Gesicht verhüllt. Ich hab gehört, die ersten Klansleute nach dem Bürgerkrieg hätten sich für ihre Dummheiten Kopfkissenbezüge oder Mehlsäcke übergezogen, sich sogar geschwärzt und so getan, als wären sie farbig. Aber die, die wir 1922 hier haben, scheren sich nicht um Tarnung.

Alle – Männer, Frauen, sogar kleine Babyklansleute – grinsen wie bei einem Sonntagspicknick. Feuerwerk gibt’s auch jede Menge: Wunderkerzen, chinesische Knaller, Raketen und solche Dinger, die sich wie Kanonenschüsse anhören. Eine Blechbläserband wetteifert mit dem Getöse, aber alle, das schwöre ich, klatschen auf der Eins und der Drei. Bei dem vielen Fahnenschwenken und Gehopse vergisst man leicht, dass das Monster sind.

Aber ich mache Jagd auf Monster. Und erkenne sie, wenn ich sie sehe.

»Ein kleiner Ku-Klux toooot«, summt eine Stimme neben meinem Ohr. »Zwei kleine Kluxe toooot, drei kleine Kluxe, vier kleine Kluxe, fünf kleine Kluxe toooot.«

Ich werfe einen Blick zu Sadie hinüber, die neben mir kauert, das Haar zu einem langen braunen Zopf geflochten, der ihr über die Schulter hängt. Ein Auge hat sie zusammengekniffen, mit dem anderen blickt sie durch das Visier ihres Gewehrs auf die Menschenmenge hinunter. Als sie mit ihrem Liedchen fertig ist, tut sie so, als würde sie den Abzug drücken.

Klick, klick, klick, klick, klick!

»Lass das.« Mit meinem ramponierten Buch schiebe ich den Gewehrlauf weg. »Wenn das losgeht, bin ich taub, und du bist schuld. Außerdem könnte uns jemand sehen.«

Sadie verdreht ihre großen braunen Augen, schürzt die Lippen und rotzt einen Klumpen aus Spucke und Tabak aufs Dach. Ich verzieh das Gesicht. Das Mädchen hat ein paar echt widerliche Angewohnheiten.

»Ich schwör, Maryse Boudreaux.« Sie hängt sich das Gewehr über die blaue Latzhose, die an ihr schlottert, so mager ist sie, und stemmt sich die Hände in die Hüften, um mir die komplette Sadie-Kur zu verpassen. Wie sie mit ihrer hellbraunen Haut dasteht, sieht sie wie eine zornige Farmpächterin aus. »Was du dir immer für Sorgen machst. Bist du 25 oder 85? Manchmal weiß ich das nicht. So hoch oben sieht uns doch keiner, nur die Vögel.«

Sie macht eine Geste zu den Gebäuden hin, die höher aufragen als die Telegrafenleitungen in Macons Innenstadt. Wir sind auf dem Dach eines der alten Baumwolldepots abseits der Poplar Street. Damals haben sie in der ganzen Gegend die Baumwolle von den Plantagen auf dem Land gebunkert, um sie dann per Dampfschiff den Ocmulgee runterzuschicken. Das flaumige weiße Zeug, in Sklavenschweiß und -blut getränkt, hat die Stadt groß gemacht. Heutzutage liegt immer noch Baumwolle in den Lagern von Macon, die ist aber für die örtlichen Fabriken und Eisenbahnen bestimmt. Wie die Klans die Straße runterwatscheln, das lässt mich daran denken, wie sie die weißen Ballen zum Fluss runtergeschleppt haben, daran haben noch der Schweiß und das Blut farbiger Leute geklebt.

»Wär ich nicht so sicher«, wirft Chef ein. Sie sitzt mit dem Rücken an der Dachmauer, die dunklen Lippen mit dem vertrauten lockeren Grinsen um den Stummel einer Chesterfield gekräuselt. »Damals im Krieg haben wir immer nach Heckenschützen Ausschau gehalten. ›Ein Auge in den Schlamm, eins nach vorn und beide nach oben‹, hat der Sergeant ständig gesagt. Jemand schrie ›Schütze!‹, und ruckzuck waren wir weg!« Unter ihrer knappen senfbraunen Armeemütze verengen sich ihre Augen, und ihr Grinsen flackert. Sie nimmt die Zigarette aus dem Mund und bläst weißen Rauch aus. »Wie ich die gehasst hab, diese Scheißheckenschützen.«

»Das hier ist aber kein Krieg«, gibt Sadie zurück. Wir sehen sie beide komisch an. »Ich mein, nicht so ’ne Art von Krieg. Da unten guckt keiner nach irgendwelchen Schützen. Außerdem siehste Winnie immer nur ganz kurz, bevor sie dir ’ne Kugel zwischen die Augen jagt.« Sie klopft sich gegen die Stirn und lächelt schief, ein Tabakpfropf wölbt ihr die Wange nach außen.

Sadie ist keine Scharfschützin, aber gelogen hat sie nicht: Das Mädchen kann einer Fliege die Flügel wegschießen. War trotzdem keinen Tag lang in Onkel Sams Armee – war nur immer jagen mit ihrem Großpapa in Alabama. »Winnie« ist ihre Winchester 1895, mit einem Schaft aus Walnuss, einem ziselierten schiefergrauen Gehäuse und einem 24-Zoll-Lauf. Ich halte nicht viel von Waffen, muss aber schon zugeben – die ist ’n verdammt hübscher Killer.

»Die Warterei macht mich ganz kribbelig«, sagt sie verärgert und zieht an dem rot-schwarz karierten Hemd unter ihrer Latzhose. »Und ich kann nicht wie Maryse zum Zeitvertreib Märchen lesen.«

»Volkserzählungen.« Ich halte mein Buch hoch. »Da steht’s, mitten auf dem Buchdeckel.«

»Wie du willst. Geschichten über Bruder Fuchs und Bruder Bär … Hört sich nach Märchen an.«

»Besser als deine billigen Klatschzeitungen«, sage ich.

»Ich hab gehört, da steckt viel Wahres drin. Wartet mal ab. Und wann bringen wir jetzt was um? Das dauert ja ewig!«

Dagegen kann ich nichts sagen. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde hier draußen, und mit der Sonne ist hier in Macon mitten am Tag nicht zu spaßen. Mein hübsch geflochtenes und hochgestecktes Haar wird unter der Zeitungsjungenmütze schon feucht. Das gestreifte weiße Hemd klebt mir schweißnass am Rücken. Und diese grauen Kniebundhosen sind auch nicht viel besser. Ein Sommerkleid, locker um die Hüften, ist mir da lieber. Darin kann man wenigstens atmen. Keine Ahnung, wie Männer das aushalten, so beengt.

Chef steht auf, klopft sich den Staub ab und zieht ein letztes Mal genüsslich an der Chesterfield, dann zermalmt sie sie unter ihrem verblassten Pershingstiefel. Ich bin immer beeindruckt, wie groß sie ist: größer als ich auf jeden Fall, aber auch größer als so mancher Mann. Auch schön schlank, lange dunkle Beine und Arme in hellbrauner Kampfjacke und -hose.

Die Männer des Kaisers haben sich bestimmt an ihrem Sauerkraut verschluckt, als sie gesehen haben, wie sie bei der Maas-Argonnen-Offensive zusammen mit ihren Black Rattlers auf sie zugestürmt ist.

»In den Gräben hat außer uns nichts gelebt, nur Läuse und Ratten. Die Läuse waren einen Scheißdreck wert. Die Ratten konntest du wenigstens essen. Musstest nur wissen, wie du sie anlockst und einfängst.«

Sadie würgt, als hätte sie ihren Tabak in den falschen Hals gekriegt. »Cordelia Lawrence, von all den ekligen Sachen, die du von diesem ekligen Krieg erzählt hast, war das mit Abstand die ekligste!«

»Cordy, du hast Ratten gegessen?«

Chef kichert nur und geht weg. Sadie guckt zu mir herüber und tut, als müsste sie sich übergeben. Ich binde mir die Senkel meiner grünen Gamaschen fester, steh auf und stecke mir das Buch in die Gesäßtasche. Als ich Chef einhole, ist sie am anderen Ende des Dachs und blickt über den Rand.

»Wie gesagt«, fängt sie wieder an. »Willst du eine Ratte fangen, brauchst du den richtigen Köder und ’ne Falle. Und dann wartest du einfach ab.«

Sadie und ich folgen ihrem Blick in die Gasse hinter dem Gebäude, fernab der Parade. Hierher kommt bestimmt keiner. Da unten ist unsere Falle ausgelegt: ein Hundekadaver, zerstückelt. Aus seinem verkohlten schwarzen Fell quellen blutig und pink die Gedärme auf den Gehsteig. Bis hier herauf weht der Gestank.

»Musstest du den so zerhäckseln?«, frage ich. Mir ist flau im Bauch.

Chef zuckt mit den Schultern. »Bienen fängt man mit Honig.«

So wie Bruder Fuchs Bruder Hase fängt, hör ich meinen Bruder sagen.

»Sieht so aus, als fangen wir gar nichts außer Fliegen«, murrt Sadie. Sie beugt sich über den Sims, um ihren Tabak auf den Kadaver zu spucken, und verfehlt ihn bei Weitem.

Ich seh sie scharf an. »Kannst du mal ein bisschen respektvoller sein?«

Sadie zerknautscht das Gesicht, kaut noch kräftiger. »Der ist tot. Spucke macht dem nix mehr aus.«

»Wir könnten trotzdem versuchen, nicht so geschmacklos zu sein.«

Sie schnaubt. »Machst du hier Theater wegen ’nem Köter? Dabei legen wir doch weit Schlimmeres um.«

Ich mach den Mund auf, finde dann aber, dass es die Mühe nicht wert ist.

»Ein Streuner mehr oder weniger kümmert Macon nicht«, sagt Chef. »Falls es dich tröstet: Das alte Mädchen hat das Ende nich’ kommen sehen.« Sie tätschelt ihr deutsches Grabenmesser – ihr liebstes Souvenir. Das macht es nicht besser. Wir blicken zu dem Hund hinab, den Lärm von der Parade hinter uns in den Ohren.

»Warum mögen die Ku-Kluxe überhaupt so gern Hund?«, fragt Sadie und bricht unser Schweigen.

»Verkokelt, aber blutig«, fügt Chef hinzu. »Den hab ich am Spieß gebraten.«

»Das mein ich ja. Warum Hund und nicht, sagen wir mal, Hühnchen?«

»Vielleicht gibt’s, wo die herkommen, keine Hühner oder Schweine, sondern bloß Hunde.«

»Oder was, das wie Hund schmeckt.«

Mein Magen hätte auf dieses besondere Gespräch verzichten können, aber wenn Sadie erst mal loslegt, kann man nur warten, bis es vorbei ist.

»Vielleicht hätte ich ’n bisschen Pfeffer und Gewürze drauftun sollen«, witzelt Chef.

Sadie macht eine wegwerfende Handbewegung. »Den Weißen sind Pfeffer und Gewürze schnurz. Die mögen ihr Essen fade wie Wasser.«

Chef späht über ihre hohen Wangenknochen hinweg, als Raketen laut in den Himmel aufsteigen, gefolgt vom Knall der Brandflaschen. »Weiß nicht. Als wir in Frankreich waren, die Franzmänner, also die verstehen was vom Kochen.«

Sadies Augen werden zu Schlitzen. »Redest du schon wieder von Ratten, Cordy?«

»Nicht im Schützengraben. In Paris, wo wir nach dem Waffenstillstand waren. Die Franzosenmädchen haben gern für schwarze Soldaten gekocht. Haben aber noch viel mehr gemacht als Kochen.«

Sie zwinkert und grinst schurkisch. »Wir hatten Tatarbeefsteak, Cassolette, Entenconfit, Ratatouille … Guck nicht so, Sadie. Ratatouille ist nicht aus Ratten.«

Sadie sieht wenig überzeugt aus. »Na ja, ich weiß ja nicht, was die für Weiße in Frankreich haben. Aber hier würzen die ihr Essen nicht ordentlich, außer sie haben Nigger, die das für sie tun.« Ihre Augen weiten sich. »Ich frag mich, wie Nigger für die Ku-Kluxe riechen. Glaubt ihr, die riechen in ihren Nasen wie verbrannter Hund, und darum sind die so hinter uns her? Gibt’s überhaupt Nigger, wo die herkommen? Und wenn …«

»Sadie!«, fahre ich sie an, verliere das letzte bisschen Geduld. »Ich hab dich weiß Gott oft genug gebeten, dieses Wort nicht mehr zu benutzen. Wenigstens in meiner Gegenwart?«

Sie verdreht die Augen so sehr, ich denk schon, sie kippt gleich aus den Latschen. »Was regste dich so auf, Maryse? Wenn ich Nigger sag, ist das lieb gemeint.«

Ich funkle sie an. »Wie soll das denn gehen?«

Sie hat die Frechheit, die Stirn zu runzeln, als wäre ich einfältig. »Na, so wie ich das sag, ist das respektvoll und …«

Chef sieht, dass ich ratlos bin, und greift ein. »Und woher sollen wir wissen, ob du das lieb gemeint hast?«

Jetzt starrt Sadie uns beide an, als wüssten wir nicht, dass zwei plus zwei vier ergibt. »Warum sollte ich das denn nicht lieb meinen? Das wär doch sonst schrecklich!«

Nun weiß Chef sichtlich auch nicht weiter. Sie könnten alle Wissenschaftler der Welt herholen, um herauszukriegen, wie Sadies Gehirn funktioniert – zwecklos. Chef macht dennoch unermüdlich weiter. »Können’s denn auch Weiße lieb meinen, wenn sie Nigger sagen?«

Sadie schüttelt den Kopf, als stünde das alles im Alten Testament, zwischen dem dritten und dem fünften Buch Mose. »Niemals! Weiße meinen das nie lieb. Und wenn die versuchen, das lieb zu meinen, sollte man ihnen die Vorderzähne in den Rachen stoßen. Ehrlich, ihr beiden! Was seid ihr für ’ne Sorte Nigger, dass ihr mich das überhaupt fragen müsst?«

Ich schürze die Lippen zu ihrer vollen runden Pracht, will ihr gerade sagen, was für eine Sorte, da hält Chef die Faust hoch, und wir kauern uns hin, um über die Dachmauer zu spähen. Da kommen gerade drei Ku-Kluxe in die Gasse.

Sie haben weiße Roben an, die Kapuzen hochgezogen. Der erste ist groß und schlaksig, und ich sehe seinen Adamsapfel sogar von hier oben. Sein Blick huscht in der Gasse herum, und seine Nase, die wie ein Schnabel aussieht, reckt sich schnuppernd in die Luft. Als er den Hundekadaver erspäht, schleicht er sich hin, immer noch schnuppernd. Die anderen beiden Ku-Kluxe – einer kurz und korpulent, der andere ein breitbrüstiges Muskelpaket – sind schnell bei ihm.

Ich sehe sofort, dass sie etwas Seltsames an sich haben. Und es sind nicht nur die albernen Kostüme. Oder dass sie den zerhackten, halb verbrannten Hund beschnüffeln wie normale Leute eine Mahlzeit. Sie gehen nicht richtig – bewegen sich eher ruckartig und steif. Und sie atmen zu schnell. So was sieht jeder, der gut aufpasst. Was aber nur wenigen auffällt – solchen Leuten wie Sadie, Chef und mir: wie sich die Gesichter dieser Männer bewegen. Und ich meine wirklich bewegen: Nicht einen Augenblick sind sie still, sie wabbeln und verziehen sich wie die Spiegelbilder in den komischen Spiegeln auf dem Rummel.

Der erste Ku-Klux geht auf alle viere, die Handflächen platt und die Hinterbeine geknickt, sodass er auf den Zehen steht. Er streckt die Zunge heraus und leckt genüsslich an dem Hundekadaver, wobei er sich Lippen und Kinn mit Blut beschmiert. Das Knurren, das tief aus seiner Kehle kommt, jagt mir einen Schauder über den Rücken. Und dann, blitzschnell, sperrt er den Mund weit auf, stürzt sich, die Zähne voran, auf den Kadaver und fängt an, Hundefleischbrocken herauszureißen und runterzuschlucken. Die anderen beiden kommen angekrabbelt, und dann fressen sie alle. Bei dem Anblick schlägt mein Magen Saltos.

Mein Blick huscht zu Sadie. Sie ist schon in Hockstellung, hat Winnie angelegt, den Blick fixiert, und ihr Atem geht gleichmäßig. Jetzt kein Tabakgekaue oder Gerede mehr. Wenn sie kurz vorm Schießen ist, ist sie so ruhig wie ein Frühlingsregen.

»Glaubst du, von hier aus triffst du?«, flüstert Chef. »Sie stecken alle so nah zusammen!«

Sadie antwortet nicht, ist reglos wie eine Statue. Dann, als auf der Parade gerade ein heftiges Knallergewitter losgeht, drückt sie ab. Die Kugel fliegt genau durch das V eines abgewinkelten Ku-Klux-Arms, erwischt den Hundekadaver und trifft auf das, was Chef darin versteckt hat.

Damals im Krieg haben sie Cordy den Spitznamen Chef verpasst. Nicht weil sie gekocht hätte – zumindest kein Essen. Die französischen Soldaten haben ihr beigebracht, wie man Deutsche in die Luft jagt und ihre Schützengräben einstürzen lässt – zum Beispiel mit so was wie dem, was sie in den Kadaver gestopft hat. In der Sekunde, als Sadies Kugel durch das Hundefleisch schlägt, explodiert das ganze Ding! Das knallt lauter als diese Flaschenbomben. Ich ziehe den Kopf ein und halt mir die Ohren zu. Dann riskier ich einen Blick nach unten, und von dem Hund ist nur noch rote Schmiere übrig. Die Ku-Kluxe liegen alle ausgestreckt da. Dem Schlaksigen hat es das halbe Gesicht weggerissen. Einem fehlt ein Arm, und die Brust des großen Burschen sieht aus, als wäre sie eingedrückt worden.

»O Gott, Cordy!«, keuche ich. »Wie groß war die Bombe denn?«

Sie steht nur grinsend da und bewundert ihr Werk. »Groß genug, glaub ich.«

Das ist nicht einfach nur Sprengpulver gewesen. Der Hund war voller Silberkugeln und Eisenstücke. So kriegt man diese Scheusale am besten tot. Ich fische meine Taschenuhr, kein Deckel, Aufziehen an der Seite, aus meiner Kniebundhose und schaue aufs Zifferblatt.

»Du und Sadie, ihr geht den Laster holen.« Ich nicke zu den Ku-Kluxen hin. »Ich mach die da so lange transportfertig. Schnell, wir haben nicht viel Zeit.«

»Warum muss ich den Laster holen?«, quengelt Sadie.

»Weil wir ein Mädchen mit ’nem großen Gewehr von der Straße holen müssen«, gibt Chef zurück und wirft ein Seil über die Kante des Depots.

Ich streite nicht lange mit Sadie rum; das dauert dann nämlich. Ich packe das Seil und mache mich an den Abstieg. Wir haben uns größte Mühe gegeben, unsere Tat zu verstecken. Wenn aber irgendwer vorbeikommt und drei farbige Frauen bei drei toten Ku-Kluxen findet – na, das gäbe garantiert Ärger.

Ich habe es fast bis hinunter geschafft, da ruft Sadie: »Ich glaub, die bewegen sich.«

»Was?«, fragt Chef, direkt über mir. »Dann ans Seil mir dir, Kleine: Wir müssen weg …«

Sadie wieder: »Ich sag doch, die Ku-Kluxe bewegen sich!«

Was hat sie denn jetzt wieder? Ich halte mich mit den Beinen am Seil fest und verbiege mich. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Die Ku-Kluxe bewegen sich tatsächlich! Der Große sitzt und tastet sich die eingedellte Brust ab. Der Dicke regt sich auch, guckt zu seinem Armstumpf hin. Der Schlaksige aber springt als Erster auf, das halbe Gesicht weg, sodass man die Knochen sieht. Sein unversehrtes Auge sucht, fokussiert schließlich auf mich, und dann öffnet er den Mund und stößt einen Schrei aus, der nichts Menschliches an sich hat. Da weiß ich, dass wir gleich richtig Ärger kriegen.

Knochen knacken, und Muskeln und Fleisch dehnen sich und reißen, dass einem schlecht wird von den Geräuschen. Der Körper des schlaksigen Mannes wächst auf unwahrscheinliche Weise, bricht so leicht aus seiner Haut wie aus der weißen Robe, die in Fetzen hinabfällt. Das Ding, das nun an seiner Stelle steht, kann man nicht mehr als Mensch bezeichnen. Es ist fast drei Meter groß. Die Beine biegen sich wie die Hinterläufe eines Tiers nach hinten, sein langer Oberkörper ist doppelt so breit wie der eines Mannes, und die Arme, mit dicken Knochen und großen Muskeln, ragen aus seinen Schultern hervor und gehen dann bis zum Boden runter. Der Kopf sticht heraus: Er ist lang und gekrümmt und läuft in eine knochige Spitze aus.

Dies ist ein Ku-Klux. Ein wahrer Ku-Klux. Er ist ganz und gar weiß wie ausgebleichte Knochen, bis hin zu den Klauen, die wie geschnitzte Elfenbeinklingen aussehen. Nur die Augen sind nicht weiß. Insgesamt müssten es sechs sein, auf jeder Seite des gekrümmten Kopfes drei in einer Reihe, rote Perlen auf schwarzem Grund. Doch genau wie bei dem schlaksigen Mann fehlt das halbe Gesicht, weggefetzt von Chefs Bombe. Aber die Augen, die noch übrig sind, sind nun auf mich gerichtet. Dann zieht er, wenn man das so nennen will, die Lippen seiner langen Schnauze zurück, bleckt ein Nest eiszapfenspitzer Zähne – und macht einen Satz.

Auf diesen Anblick, wie ein Ku-Klux wutschnaubend auf mich zugestürmt kommt, während ich an einer Hauswand baumle, hätte ich verzichten können. Ein Gewehr knallt, und eine Kugel fährt in seine Schulter. Noch ein Knall, und eine zweite schlägt ihm in die Brust. Ich schaue zu Sadie hinauf und muss an ein Foto von Stagecoach Mary denken, das ich mal gesehen hab. Die Hülsen fliegen davon, während sie den Hebel bedient. Sie trifft den Ku-Klux noch zweimal, ehe sie nachlädt. Das bringt ihn aber nicht um: Er taumelt nur rückwärts, blutet, hat Schmerzen – und wird erst richtig sauer.

Immerhin hat Sadie mir auf diese Weise wertvolle Sekunden verschafft. Chef über mir hat den Arm ausgestreckt und ruft irgendwas. Ich sehe aber, dass ich es nicht bis nach unten schaffe – nicht bevor der Ku-Klux bei mir ist. Krampfhaft suche ich nach einem Fluchtweg, da fällt mein Blick auf ein Fenster. Ich gleite an dem Seil abwärts, meine Handflächen brennen, als sie über die rauen Fasern rutschen. Bitte mach, dass es offen ist! Ist es nicht, aber ich stoße fast ein »Halleluja!« aus, als ich sehe, dass auf einer Seite das Glas fehlt. Mit einer Hand packe ich die Oberkante, während ich einen meiner braunen Oxfords unten aufstelle. Über mir höre ich Rufe, und aus dem Augenwinkel sehe ich, wie der Ku-Klux auf mich zurast und -springt, die Klauen ausgestreckt und das Maul weit aufgerissen.

Ich schiebe mich durch das Loch und stürze praktisch ins Innere, eine Sekunde bevor der Ku-Klux gegen die Wand kracht. Seine lange Schnauze bricht durch die verbliebene Glasscheibe und schnappt in die Luft. Sadies Gewehr geht noch einmal los, und das Monster brüllt auf. Dann richtet es seinen Blick nach oben, gräbt die knochigen Klauen ins Mauerwerk und fängt an zu klettern.

Ich sehe das alles, während ich auf einem Baumwollballen liege. Ein Glück: Wäre ich auf den Holzboden gekracht, ich hätte mich richtig verletzt. Dennoch hat der Sturz ganz schön wehgetan. Erst nach einem Moment gelingt es mir, mich vom Rücken auf die Seite zu rollen und mich aufzurappeln, völlig lädiert. Bis auf das Sonnenlicht, das durchs Fenster hereinfällt, ist es dunkel. Außerdem drückend heiß. Ich schüttle den Kopf, um meine Benommenheit loszuwerden. Jetzt sind keine Gewehrschüsse mehr zu hören, aber ich ahne, dass auf dem Dach gerade gekämpft wird. Ich muss wieder nach oben, um Chef und Sadie zu helfen. Ich muss …

Etwas Schweres rammt das Tor des Lagerhauses, und ich zucke zusammen. Hat nun doch jemand trotz Feuerwerk und so den Lärm gehört, den wir verursacht haben? Kommen sie nachsehen? Als es aber wieder gegen die Türen schlägt, so kräftig, dass sie beinahe bersten, weiß ich: Das sind keine Menschen. Das Einzige, was groß genug ist, um das zu schaffen … Ehe ich den Gedanken zu Ende bringen kann, werden die Türflügel beinahe aus den Angeln gerissen, und Tageslicht und Monster fluten herein. Die beiden anderen Ku-Kluxe. Ich hab ein Scheißpech.

Sie sind leicht zu erkennen: Dem einen fehlt ein Arm, der andere, womöglich der größte Ku-Klux, den ich je gesehen hab, hat eine Kuhle in der fahlen, weißen Brust. Die beiden schnuppern, suchen nach etwas. Ku-Kluxe sehen trotz ihrer sechs Augen nicht gut. Aber sie riechen besser als der beste Jagdhund. Es dauert zwei Herzschläge, dann haben sie die Fährte. Auf allen vieren kommen sie knurrend und geifernd auf mich, ihre Beute, zugaloppiert.

Aber ich hab ja schon gesagt, dass ich Monster jage.

Und ich habe ein Schwert, das singt.

Es braucht nur einen Gedanken und ein halb geflüstertes Gebet, dann kommt es aus dem Nichts zu mir und erscheint in meiner wartenden Hand: ein silberner Griff, verbunden mit Rauch, der sich wie schwarzes Öl bewegt und dann wegtropft. Die flache, blattförmige Klinge, die zurückbleibt, ist beinahe halb so lang, wie ich groß bin, und Verzierungen sind in das dunkle Eisen graviert. Visionen tanzen in meinem Kopf, wie immer, wenn das Schwert zu mir kommt: ein Mann mit rohen, geschundenen Füßen, der in einer Mine Silber schlägt; eine Frau unter Deck eines Sklavenschiffs, die schreit und Geburtsblut vergießt; ein Junge, der durch ein Reisfeld in den Carolinas watet, es geht ihm bis zur Brust.

Und dann das Mädchen. Immer wieder sie. Sitzt im Dunkeln, zittert am ganzen Leib und blickt mit großen, ängstlichen Augen zu mir auf. Diese Furcht ist machtvoll: wie ein schwarzer See, in dem ich eine grässliche Taufe erfahren soll.

Geh weg!, flüstere ich. Und das macht sie.

Abgesehen von dem Mädchen sind es immer andere Visionen. Leute, die schon weiß Gott wie lange tot sind. Ihre Seelen werden zu dem Schwert hingezogen, und ich höre sie singen: Verschiedene Sprachen verschmelzen zu einer Harmonie, die über mich hinwegspült und sich auf meine Haut legt. Sie verpflichten die, die an die Klinge gebunden sind – Häuptlinge und Könige, die sie verkauft haben –, die alten afrikanischen Götter anzurufen, sich zu erheben und zu dem Lied zu tanzen.

All das geschieht während weniger Wimpernschläge, dann habe ich mein Schwert mit beiden Fäusten gepackt und erhoben, um den Ku-Kluxen entgegenzutreten, die sich auf mich stürzen. So groß das Schwert auch ist, es hat immer dasselbe geringe ausgewogene Gewicht – als wäre es für mich gemacht. Plötzlich bricht ein Licht aus dem schwarzen Eisen hervor, als hätte einer jener afrikanischen Götter ein funkelndes Auge geöffnet.

Der erste Ku-Klux wird von dem Gleißen geblendet. Er bleibt ruckartig stehen und streckt den verbliebenen Arm aus, um den kleinen Stern zum Verlöschen zu bringen. Ich tänzle rückwärts, bewege mich zu dem Gesang, der in meinem Kopf dröhnt, lasse mich von dem Rhythmus leiten, mir Schwung geben. Die Klinge schneidet durch den Leib wie durch zähes Fleisch. Der Ku-Klux schreit, als er seinen zweiten Arm verliert. Mit einem Hieb gegen den entblößten Hals setze ich nach. Das Monster bricht zusammen und würgt dabei an dem hervorspritzenden dunklen Blut. Der größere Ku-Klux steigt einfach auf ihn, um zu mir zu gelangen, und ich höre ein scharfes Knacken – wahrscheinlich die Wirbelsäule des verwundeten Monsters.

Eins ist erledigt.

Der große Ku-Klux lässt mir jedoch keine Zeit, mich auszuruhen. Er stürzt sich auf mich, und ich springe aus dem Weg, damit er mich nicht unter sich begräbt. Gleichzeitig verpasse ich ihm einen schönen harten Hieb, und er heult auf, springt mich aber gleich wieder an, schnappt nach mir und erwischt beinahe meinen Arm. Geduckt laufe ich tiefer und im Zickzack in das Labyrinth gebündelter Baumwolle hinein, dann quetsche ich mich in eine Lücke und halte ganz still.

Ich kann hören, wie der Ku-Klux mit seinen Klauen in den Baumwollballen herumstochert, auf der Suche nach mir. Mein Schwert hat zum Glück aufgehört zu leuchten. Aber lange werde ich nicht in meinem Versteck bleiben. Ich muss wieder zur Jägerin werden. Es zu Ende bringen.

Komm schon, Bruder Hase, treibt mich mein Bruder an. Lass dir was einfallen, um den guten alten Bruder Bär auszutricksen!