Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

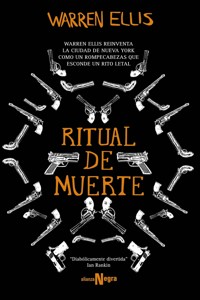

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Krimi

- Serie: Alianza Literaria (AL) - Alianza Negra

- Sprache: Spanisch

El inspector John Tallow acaba de sobrevivir a un tiroteo en el que ha perdido a su compañero de patrulla. En la escena del crimen hay un piso cerrado cuyo tabique ha sido perforado por una bala. Al entrar en el mismo descubre un sorprendente arsenal de armas variopintas que cubren suelos y paredes alineadas en formas extrañas. Como si escondieran un código secreto, como si se tratara de un misterioso templo de culto a las armas. Las pruebas de balística revelan que fueron usadas cada una en un asesinato no resuelto con anterioridad. Tallow siente que se encuentra ante un caso diabólico, ante un asesino en serie que lleva más de veinte años matando como un cazador solitario y conserva las armas con un objetivo inexplicable. ¿Por qué las armas están extrañamente vinculadas a sus víctimas? ¿Qué rito mágico esconde el asesino con la particular ordenación de las mismas que recuerda a un "wampum" de los primitivos moradores de Manhattan? ¿Qué pretende decir y qué quiere que se recuerde? Tallow no se enfrenta a un simple asesino psicótico que parece como si actuara en dos épocas diferentes. Sus investigaciones le van a arrastrar a una peligrosa trama en la que, para su sorpresa, alcanza a alguna de las grandes fortunas de Wall Street. Tallow quiere dar caza al asesino, pero éste también a él; ha destrozado su lugar de culto. Una implacable y accidentada persecución se va a desatar por la parte más oscura de Nueva York.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Warren Ellis

Ritual de muerte

Traducido del inglés por Mariano Antolín Rato

Contenido

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

Ocho

Nueve

Diez

Once

Doce

Trece

Catorce

Quince

Dieciséis

Diecisiete

Dieciocho

Diecinueve

Veinte

Veintiuno

Veintidós

Veintitrés

Veinticuatro

Veinticinco

Veintiséis

Veintisiete

Veintiocho

Veintinueve

Treinta

Treinta y uno

Treinta y dos

Treinta y tres

Treinta y cuatro

Treinta y cinco

Treinta y seis

Treinta y siete

Créditos

Para

Ariana y Molly

y

Lydia y Angela

y

Niki y Lili

Uno

Al reproducir la grabación del 911, parecía que la señora Stegman estaba más preocupada porque el hombre del otro lado de la puerta de su apartamento estuviera desnudo que porque tuviese una escopeta enorme.

Una llamada al 911 es como la señal de dolor que tarda el equivalente a una era en viajar desde la cola del dinosaurio hasta su cerebro. El torpe lagarto atronado que forma el engranaje informativo del Departamento de Policía de Nueva York ni siquiera capta los mamíferos rápidos y tremendamente evolucionados de los códigos telefónicos, wi-fi y comunicaciones del sector financiero que cruzan continuamente por debajo de los pies del Primer Distrito.

Pasaron siete minutos largos antes de que alguien se diera cuenta de que los inspectores del Primer Distrito John Tallow y James Rosato se encontraban a menos de ochocientos metros del hombre desnudo con la escopeta y se les llamase para que acudieran al lugar.

Tallow bajó la ventanilla del lado del pasajero de su coche patrulla y escupió el chicle de nicotina en la calle Pearl.

—No te apetecía ocuparte de eso —le dijo a Rosato, mirando sin interés a un mensajero en bici vestido de licra color lima que le hizo un corte de mangas y le llamó asesino—. Llevas toda la semana jodido de las rodillas, y acabas de responder a una llamada del último apartamento sin ascensor de un edificio de Pearl.

Jim Rosato se había casado hacía poco con una enfermera griega. Rosato era medio irlandés y medio italiano, y se cruzaban apuestas en el Primer Distrito sobre cuál de los dos llegaría al trabajo llevando la piel del otro de sombrero en el transcurso de aquel año. La enfermera griega había obligado a Jim a que mejorara su estado de salud, un programa de emergencia gradual que incluía que saliera a correr antes y después de cada turno. La semana pasada Jim había aparecido por el Primer Distrito tambaleándose con las piernas rígidas y cara de bulldog que mastica una avispa, asegurando a todo el que estuviera presente que las rodillas se le habían solidificado y que sólo le quedaban unos días de vida.

Cuando Rosato soltaba tacos, el acento de su madre dublinesa hablaba a través de él desde la tumba:

—Mierda podrida. ¿Cómo iba a saber uno esto?

El asiento trasero del coche patrulla era una formación de esquisto hecha de libros, papeles, revistas, un par de e-readers y un cascado iPad de saldo. Uno u otro muchas veces tenían que apartar alguna de esas cosas para hacer sitio atrás en el que meter a un sospechoso. Tallow era el que leía.

Rosato golpeó el volante, luchó contra el tráfico y detuvo el coche al lado del edificio de apartamentos de la calle Pearl. Era una lúgubre cosa gris, el edificio achaparrado, una cáscara fósil para que humanos pequeños se apiñaran dentro. A todos los demás edificios de este lado del bloque les habían hecho, como poco, dermoabrasión y arreglado los dientes. Dos se alzaban a cada lado del antiguo edificio de apartamentos como unos treintañeros creídos con bótox que sirven de apoyo a un pariente mayor. Muchos parecían vacíos, pero a pesar de ello había bandadas de jóvenes con trajes buenos y corbatas malas, teléfonos clavados a la cabeza, y arcoíris de mujeres angulosas apuñalando textos con pulgares afilados.

El estampido de la escopeta dentro del antiguo edificio hizo que todos se alejaran haciendo ruido como flamencos.

—Esto fue idea tuya —dijo Tallow sin levantar la voz, dando un empujón a la puerta. En la calle, Tallow levantó y recolocó de modo compulsivo su Glock en la pistolera, debajo de la chaqueta. Rosato avanzó con las piernas rígidas hacia la puerta del apartamento.

Muchos policías se casaban con enfermeras, Tallow lo sabía. Las enfermeras comprendían aquella vida: turnos de trabajo asesinos, largos periodos de aburrimiento, repentinas descargas de adrenalina, sangre por todas partes. Tallow casi sonreía cuando siguió a su dolorido compañero dentro del edificio de apartamentos. Se aseguró de que la puerta se cerraba lo más silenciosamente posible y sólo entonces sacó su arma de fuego.

El parqué del portal crujió bajo sus pies. Tenía cráteres acá y allá que dejaban al descubierto un fondo de periódicos amarillentos. Tallow reconoció una cabecera de los años cincuenta que asomaba por debajo del parqué junto a la pared sur. El papel pintado de la pared estaba pringoso con antiguas manchas de nicotina, el aire era caliente y húmedo, y la barandilla de la escalera parecía embreada.

—Mierda podrida —dijo Rosato cuando empezó a subir la escalera. Tallow trató de adelantarle por un lado, pero Rosato le echó atrás con la mano. Rosato había pasado más tiempo patrullando que Tallow antes de que le hicieran inspector y consideraba que eso le proporcionaba una superioridad innata en la calle. Tallow tenía demasiadas cosas en la cabeza, decía Rosato a la gente. El gran Jim Rosato era un policía de calle.

La voz del hombre desnudo de la escopeta se proyectaba escalera abajo. Al hombre desnudo de la escopeta al parecer no le gustó nada la carta que le habían metido por debajo de la puerta aquella mañana explicando que el edificio iba a ser comprado por una promotora inmobiliaria y que tenía tres meses para encontrar otro alojamiento. El hombre desnudo de la escopeta iba a liquidar a cualquier gilipollas que intentara quitarle su casa porque aquél era su hogar y nadie podía obligarle a hacer nada que él no quisiera, y además tenía una escopeta. No mencionó que estaba desnudo. Tallow supuso que estaba demasiado enfadado para vestirse.

Llegaron al descansillo del segundo y miraron hacia arriba.

—El hijoputa está en el tercer piso —susurró Rosato.

—Ese tipo está fuera de sí, Jim. Escúchale. Su voz cambia de escala y repite la misma frase. Podríamos limitarnos a esperar hasta que llegue alguien que sepa tratar con locos.

—Léele uno de tus libros de historia. A lo mejor se desmaya y deja caer su escopeta.

—¿En serio?

—En serio, mierda podrida. Todavía no sabemos si ha dado a alguien con ese disparo que hizo. —Rosato siguió adelante, flexionando los dedos en torno a su arma, que le colgaba de la pierna.

Subieron en silencio. La voz se hizo más fuerte. Rosato llegó al descansillo del tercer piso, levantó su pistola y dio un paso antes de manifestar, con un agudo ladrido, que era policía. Y luego dio otro paso más.

La rodilla se doblaba bajo él.

El hombre desnudo de la escopeta asomó en lo alto de la escalera y disparó hacia abajo.

La explosión arrancó el lado superior izquierdo de la cabeza de Jim Rosato. Se escuchó un estallido húmedo cuando una parte de su cerebro chocó contra la pared de la escalera.

Desde donde estaba, tres pasos detrás y a la derecha, Tallow distinguió el ojo de Rosato a unos buenos doce centímetros lejos por detrás de su cabeza y sujeto todavía a la cuenca por un revoltijo de gusanos rojos. En aquel mismo segundo, Tallow comprendió de modo impreciso que en el último momento de vida James Rosato pudo ver a su asesino desde dos ángulos distintos.

El globo ocular de Rosato estalló contra la pared.

El aire denso latía con las reverberaciones de la escopeta.

El sonido del asesino de Jim Rosato que volvía a cargar un cartucho pareció que duraba una eternidad.

Tallow tenía su Glock agarrada con las dos manos, catorce en el cargador y una en la recámara.

El asesino de Jim Rosato era un culturista dado a las hamburguesas y a largos días en el sofá. Temblaba de arriba abajo. Tallow veía los atenuados ecos de sus músculos debajo del michelín. Tenía calva la coronilla y la cabeza parecía demasiado pequeña para contener un cerebro humano. La polla le colgaba encima de la bolsa de sus huevos como un clítoris gris. Tenía el nombre Regina tatuado de mala manera en el pecho, estirado por sus tetas peludas. John Tallow en aquel momento no conseguía encontrar ningún motivo que le impidiese matar al cabrón, así que hizo cuatro puntos huecos en Regina y un tapón en la pequeña cabeza llena de mierda.

El tapón mandó hacia atrás, haciéndole caer, al asesino de Jim Rosato. Un fino chorro de orina describió el arco de su caída. Se golpeó contra el suelo, tuvo arcadas en un intento autónomo de respirar y murió.

John Tallow, inmóvil de pie, hizo lo posible por respirar. El aire era denso y amargo, con residuos del disparo y de sangre.

Nadie más en el pasillo. Había un agujero en una pared detrás del muerto. Puede que éste hubiera disparado al azar a una pared para atraer la atención de la gente. Puede que sólo estuviera loco.

A Tallow no le importó. Lo que fuera.

La gente se preguntó por qué cojones John Tallow no hizo muchos más esfuerzos por seguir siendo un policía.

Dos

John Tallow aguantó mientras los forenses rascaron, levantaron, metieron en una bolsa y se llevaron a su compañero desde hacía cuatro años, y luego se sentó callado en los escalones, así que tuvieron que alzar al asesino de Rosato por encima de él para bajarlo y sacarlo del edificio.

La gente le decía cosas. Los disparos en lugar cerrado le habían endurecido temporalmente el oído, y de todos modos no le interesaban. Alguien le contó que la teniente iba en coche a darle la mala noticia a la mujer de Rosato. Le gustaba hacer eso a la teniente, librar de ese peso a su gente. Tallow sabía que lo había hecho tres o cuatro veces en los últimos años.

Al cabo de un rato se dio cuenta de que alguien estaba tratando de atraer su atención. Un policía de uniforme. Detrás de él, los técnicos de la Unidad de Investigación Criminal se movían alrededor como escarabajos.

—Este apartamento —dijo el de uniforme.

—¿Qué?

—Comprobamos todos los apartamentos, para estar seguros de que todo el mundo estaba bien. Pero en este apartamento de aquí hay un agujero de escopeta en la pared y nadie abre la puerta. ¿Comprobó usted ese apartamento?

—No. Espere, ¿qué? Ese agujero está como muy abajo. No creo que haya alcanzado a nadie.

—Bien, puede que el ocupante esté fuera trabajando. Aunque eso le convertiría en una especie única en este edificio.

Tallow se encogió de hombros.

—Fuerce la puerta, entonces.

—La puerta está muy dura. No consigo imaginar qué tipo de cerradura tiene por dentro, pero no quiere ceder.

Tallow se levantó. Sabía que los edificios como aquél no eran Fort Knox. Pero si el de uniforme decía que la puerta no cedía, no tenía sentido repetir el esfuerzo. La cuestión no era la puerta. Era el agujero. Dobló una rodilla junto al agujero. Las paredes interiores de estos tugurios no merecían ese nombre. Tabiques de yeso en su mayor parte. Cuando el edificio estaba abarrotado de gente, y hacía tiempo de eso, debía de haber sido como vivir en una colmena.

El agujero tenía treinta centímetros de ancho. Tallow miró por él. Ninguna luz dentro. Tallow cambió de posición para dejar entrar la luz ambiental del descansillo. El de uniforme le miraba ceñudo.

—Deme su linterna —dijo Tallow.

Tallow la movió en todas direcciones a través del agujero. Brillaron cosas en la oscuridad, como si estuviera iluminando con la linterna los dientes de un animal hundido en una cueva.

—Traiga una barra para forzar la puerta.

El policía de uniforme bajó mientras Tallow se sentaba en el suelo con la espalda en la pared, rechazando las quejas de los de la científica con un dedo. Volverían a incordiarle más tarde, lo sabía. A los de la científica les gustaba quejarse, y si él no los escuchaba, encontrarían a alguien que lo hiciera.

Bien pensado, a lo mejor hoy le concedían un permiso.

Tallow permaneció sentado pensando en su compañero durante un rato. Pensó que nunca había visto a su mujer. La había evitado a propósito, para ser sincero. Recordó haber sentido alivio porque Jim y su mujer se hubieran casado en vacaciones, así él no podría y, en consecuencia, no tenía que asistir a la ceremonia. Tallow había decidido, después de dejar destrozada a una desconocida con la noticia de que su marido había muerto cumpliendo con su deber con tres proyectiles enormes en las tripas, que no se podría casar. No quería sentarse en la mesa de Jim Rosato y pensar en casarse.

El policía de uniforme había encontrado a un compañero, y juntos habían cargado de mala gana con la barra escalera arriba, levantando ampollas de pintura negra en el metal azul.

Tallow se quedó en el suelo y señaló la puerta con el pulgar.

Los polis acercaron la barra a la puerta. Ésta se dobló y resistió. Se miraron entre ellos, volviendo a insistir con más fuerza y empujando otra vez con la barra. La madera se astilló, pero la puerta resistió.

—Tallow se levantó.

—Echen abajo la pared.

—¿Está seguro?

—Sí. Es cosa mía. Échenla abajo.

La barra machacó la pared. Unos cuantos ruidos sordos llegaron del interior. Los de la científica se cagaron en sus madres por el polvo que produjo la arremetida. Tres cortos golpes más hicieron un agujero lo bastante grande para que pasase Tallow. Dos ruidos sordos más. Tallow movió la linterna prestada y pasó la luz despacio alrededor.

La habitación estaba llena de armas.

Había armas montadas en todas las paredes. Media docena de armas a sus pies. Al darse la vuelta, con la linterna a la altura del hombro, vio que había armas colgadas en la pared por la que había entrado. Algunas armas estaban montadas en hileras, pero la pared a mano derecha las tenía en complejas espirales. Algunas estaban caídas en el suelo del fondo de la habitación dispuestas de una forma que no alcanzó a entender. Había pintura embadurnándolas.

Había olores que no conseguía identificar. Puede que a incienso. Almizcle. Piel o cuero.

Dibujos ondulantes de metal plomizo, desde el suelo hasta el techo. En el aire estancado y levemente perfumado de la habitación, Tallow casi tuvo la sensación de que podría estar en una iglesia.

En el apartamento no había nadie aparte de él. Dirigió la linterna hacia la puerta. Estaba reforzada por barras de metal deslizantes y pesadas cerraduras. Un diodo emitía un parpadeo de luz roja en uno de los dispositivos cerrados. Tallow no conseguía imaginar cómo podría entrar alguien en aquel apartamento por la puerta, pero vio que con una barra no lo podría conseguir.

Tallow anduvo con cuidado por el apartamento, revisando todas las habitaciones sin tocar nada.

Había armas en todas las habitaciones.

En la habitación del fondo había una abertura entre las pesadas cortinas que tapaban la única ventana. Por la abertura penetraba un solo rayo de luz a la pequeña habitación abarrotada de armas. Motas de polvo estaban suspendidas en el rayo inmóvil. Tallow permaneció un momento sin respirar. Salió de la habitación despacio y en silencio.

Tallow casi sonrió cuando volvió a asomar la cabeza por el agujero, señaló a uno de la científica y dijo:

—Tengo algo para usted.

Tres

La situación en el edificio de apartamentos se puso rápidamente en ebullición, convirtiéndose en un revuelto caos. Cuando a los policías de uniforme empezaron a unírseles unos cuantos inspectores durante el turno de preguntas a los ocupantes sobre el apartamento 3A, Tallow aprovechó la oportunidad para escapar escalera abajo.

El sol ya estaba detrás de los largos brazos cromados del distrito financiero. Miró el pálido cielo y durante un momento quiso saber adónde iba el día. Se subió al coche. Lo notaba vacío aunque se sentó en el asiento del conductor. Tallow dirigió el morro del coche, saliendo del espeso tráfico, y se adentró hacia el este, hacia lo más hondo del Primer Distrito.

Quince minutos después había aparcado delante de su café favorito, el que tenía mesas en la acera y nadie se quejaba porque se fumase. Compró un paquete de cigarrillos y un encendedor desechable en el local de la esquina, se sentó en una mesa metálica con una taza alta de cartón con asas de café oscuro venenoso, encendió con manos que todavía no temblaban e inició el esfuerzo de cambiar el automático y dejar que el mundo regresara.

Dejaba que el mundo volviera por fases. Se permitió tomar conciencia de lo que le apretaba un poco en la chaqueta del traje debajo del brazo. Era la única chaqueta que había preparado para acomodar su pistolera de hombro, lo que significaba que había engordado algo en el pecho. Cuando cerró los ojos un momento, notó unos puntitos tirantes en la cabeza. Manchitas de sangre seca pegadas a la piel.

Por fases. La funda de cartón sin tratar en torno a la taza, impresa con tintas biodegradables, proclamaba la orgullosa independencia del café que lo servía, lo único impreso en negro en el manchado cartón que confirmaba su autenticidad. La brillante mesa metálica reflejaba demasiado la luz, el resplandor hacía difícil estar sentado allí demasiado tiempo durante el día, en especial si te sientas con un cuaderno de notas o un ordenador portátil, asegurando que nadie ocuparía el asiento de la acera demasiado tiempo. El sabor a madera y aceite del humo del cigarrillo. Al dar una calada, el caliente bienestar que producían en el pecho, dejando que el humo le saliera por la nariz. Un retrogusto químico al fondo de la lengua. Agarrar automáticamente el café, dulce y sabroso, eliminando el cigarrillo, impidiendo que su cabeza recibiera demasiada luz. Tallow no había fumado en nueve meses. Tampoco había empezado otra vez, no su cabeza. Aquello era medicinal. Tirar el paquete y el encendedor cuando deje la mesa, decidió.

Más fases. La música se filtraba a la calle desde la puerta abierta del café. Sonido glo-fi de Brooklyn, de un par de veranos antes, chicos en los márgenes del parque Slope que imaginaban playas de California. Dos chicas al otro lado de la ventana, con el pelo de punta y sudaderas con capucha sin mangas que enmarcaban tatuajes sin terminar. El menos terminado de los dos era el mejor. La chica tenía menos dinero pero un ojo de artista más fino.

Detrás de ellas, una impresora traqueteaba encima de un caballete al lado del mostrador, un aparato automático de impresión de periódico de pago por consulta, el New York Instant, o una mezcolanza de datos extraídos de las redes sociales.

Fases. Un autobús pasó rugiendo, el anuncio en marcha de una tira de su costado con cicatrices de un sarpullido negro de píxeles muertos. Anunciaba algo creado por ordenador y ofrecía tres versiones diferentes de Arnold Schwarzenegger, una de ellas a los veinte años y otra a los treinta. Un coche daba saltos impacientes detrás de él, y brillaba nuevo y limpio entre los demás pero luciendo orgulloso aletas de la década de 1950. Rojo manzana de caramelo y deportivamente anguloso, lo conducía un hombre a punto de cumplir los sesenta años con una camisa a rayas color caramelo con las mangas enrolladas cuidadosamente para que enseñasen un cuidado bosque de pelo gris en el antebrazo.

Fases. Jim Rosato estaba muerto. Nada iba a suprimir el sabor a cobre que seguía clavado en la lengua de Tallow, como si aspirase algo de la sangre pulverizada de Jim cuando la escopeta destrozó la mitad de la cabeza de su compañero. Tallow lo había bloqueado todo, y ahora las cortinas estaban bajadas, no podía evitar ver la muerte de Jim repetida en alta definición.

Tallow se atragantó con el humo.

—Sabía que estabas aquí. ¿Te importa que me siente?

Sus ojos la distinguieron de inmediato. La teniente estaba de pie al otro lado de la mesa. Tenía un café en la mano. Tallow no sabía cuánto había permanecido allí sentado reproduciendo la muerte de Jim y sin fijarse en nada más.

—Por favor —dijo.

La teniente tenía un modo de moverse parecido al de un complicado aparato plegable cuando se sentaba o ponía de pie, una compresión lenta y precisa, manteniendo cabeza y hombros completamente tiesos. Su traje negro con las arrugas perfectas. Las piernas en unos pantalones de corte perfecto. Su padre era un sastre que le proporcionaba ropa a medida a precio de coste. Tallow sabía evitarla los días que llevaba un traje nuevo, porque su colección de ellos era un acontecimiento tradicional que incitaba a su padre a regañarla largo rato porque se estaba convirtiendo en un pez gordo.

La teniente estaba mirando a Tallow con aquellos intensos ojos glaciales; una lente inteligente que le examinaba con precisión mecánica.

—Hablé con la mujer de Jim —dijo, levantando la tapa de su café con uñas pintadas de claro.

—Me callé algo cuando hablé contigo —dijo Tallow—. La rodilla le falló cuando se estaba poniendo en posición. Por tanto ejercicio. No quería que se lo contaras a ella.

—Puedes omitirlo también en tu informe —dijo ella, con un asomo de sonrisa. La teniente tenía unos rasgos enérgicos, bonitos. Cuando sonrió, Tallow pensó que podía ver a una niña que atisbaba detrás de aquel rostro duro, debajo del funcional corte de pelo negro—. Tu disparo se va a considerar oportuno, por supuesto. Hablé con la gente. Todavía te queda por pasar una entrevista y una comparecencia formularias, pero nadie te va a originar ningún problema.

—No estaba preocupado.

Los ojos de ella recorrieron la cara de Tallow, en busca de algo. Como no lo encontró, soltó un suspiro de desaliento y se llevó el café a los labios.

Tallow dio una última calada a su cigarrillo. Volvió la cara hacia la calzada y mandó con precisión la colilla más allá de la acera, al sumidero. Tragó algo de café para quitarse el sabor a nicotina de la boca. La teniente le volvía a mirar.

—No me has contado nada del apartamento en el que hiciste un agujero.

Tallow se chupó las mejillas por dentro, tratando de que la saliva con sabor a café se impusiera al repugnante sabor del fondo de su lengua.

—No hay mucho que contar. Nunca he visto nada igual. Supongo que será una noticia interesante cuando se haga pública. —Tallow se dio cuenta de que ella volvía a mirarle con atención—. ¿Qué pasa, teniente? ¿Estoy haciendo algo malo?

—Pareces más absorto de lo que me gustaría. Más de lo habitual. Quiero saber cómo llevas lo que ha pasado hoy, John.

—Estoy bien.

—Eso es lo que me fastidia. Te emparejé con Jim todos estos años porque teníais un tipo de locura que se complementaba. Os manteníais controlados uno al otro. Necesito que no te repliegues en ti mismo ni mires el mundo con gemelos una vez que te sientes profundamente protegido. Has estado mal el año pasado, por lo que se ve.

—No la sigo.

Ella se puso de pie.

—Sí, me sigues. Estás en una edad en que se han pasado las prisas por el trabajo y el ajetreo se toma con calma, y en ese momento es cuando te preguntas si no estaría tan mal dejar de prestar atención a toda esa mierda y hacer lo menos posible. Te mando descansar cuarenta y ocho horas, obligatoriamente. Vuelve como un inspector que me sea útil.

Hizo una pausa, y luego trató de esbozar otra vez aquella sonrisa.

—Siento lo de Jim. —La sonrisa no despegó. Ella se marchó.

Tallow esperó cinco minutos, dándole vueltas a otro cigarrillo entre los dedos. Lo volvió a meter en el paquete. Guardó en el bolsillo el paquete y el encendedor. Entró en el café, buscó el cuarto de baño y vomitó café y sus dos últimas comidas en el retrete con un quejido.

Cuatro

Jim Rosato comentó una vez que el apartamento de Tallow era el lugar donde éste vaciaba la cabeza.

Un dormitorio estaba atestado de libros, revistas y papel. La puerta había desaparecido, como un dique sin compuerta, y el chorro de papel impreso se extendía por el cuarto de estar, y formaba una cresta debajo de la mesa en la que vivían dos ordenadores portátiles y un drive externo. Dos alargados altavoces sobresalían en la superficie de todo aquello como faros. El otro dormitorio estaba enladrillado a medias con cedés, cintas de casete y vinilos. Un perchero para ropa de una tienda cogido en un contenedor de basura hacía en el rincón del cuarto de estar de armario ropero, pero la mayor parte de las prendas que deberían haber colgado de él estaban tiradas por el suelo.

Tallow se abrió paso al interior de su apartamento con las revistas del día debajo del brazo. No el manojo que habría exhibido en el momento álgido del mes sólo cinco años antes. Mucho de su material favorito había emigrado a internet. Muchas más simplemente habían desaparecido en el horizonte del amanecer digital, y nunca más se las volvió a ver.

No las abrió, se limitó a ponerlas en cualquier superficie estable que pudo encontrar. Se quitó la chaqueta, soltó la pistolera del hombro. Colgó la pistolera del perchero, dejó caer la chaqueta al suelo. Se sentó en una de las dos sillas.

Tallow intentó pensar en el apartamento lleno de armas. En cómo podía llegar a existir un sitio así. Pero lo único que permanecía en su cabeza era su compañero y único amigo de verdad, al que habían arrancado un trozo de cerebro con una escopeta.

Cuarenta y ocho horas. Tallow supo que allí se iba a volver loco.

Cinco

El sueño de Tallow estuvo sembrado de pesadillas intrascendentes con un brillo cobrizo. El teléfono móvil encima de la pila de libros junto a su cama le despertó.

Las mujeres que habían pasado por la vida de Tallow le habían informado de que normalmente se despertaba con una especie de síndrome de Tourette. Durante la primera hora del día era incapaz de manifestar reserva, paciencia o un correcto comportamiento social.

Tallow atacó el teléfono móvil con un:

—Qué cojones.

—Ven a la oficina.

—Joder, dijiste cuarenta y ocho putas horas; para qué coño me despiertas.

—Los de la científica acaban de conseguir una muestra de tus armas. Lo siento, John, sé que te dije cuarenta y ocho horas, pero te necesito aquí ahora.

—Joder. Vale. Sí. Mierda. Dame una hora.

—Treinta minutos. Y cuando llegues, muéstrate humano. Es cierto que ahora mismo estoy anulando tu período de inactividad, pero le añadirás una mierda humeante enorme a tu expediente personal si me vuelves a hablar así.

—Sí. Vale. Teniente, ahora voy. Me despierto. Sí.

—Treinta minutos, inspector.

* * *

Treinta minutos más tarde empezó a abrirse paso entre el grupo de simpatizantes de la puerta principal de Homicidios del edificio del Primer Distrito en la plaza Ericsson. Le llevó diez minutos de incómodos estrechamientos de manos y de incómodas palabras llegar al despacho de la teniente. Jim había sido el popular. En realidad, nadie sabía qué decirle a Tallow. Pero la mayoría lo intentó. Era doloroso.

La teniente lo miró con desagrado.

—Dije treinta minutos.

Llevaba puesto un traje que él no había visto antes, de un estambre frío gris plomo.

—La gente me paraba todo el tiempo. ¿Qué pasa?

—Podía empezar contigo diciéndote que trataste a uno de la científica tan mal que tuve que ir a rogarles para conseguir las armas recogidas por los del turno de noche para así darles la lata a los de balística hoy. Pero no lo haré.

Tallow se derrumbó en la silla del otro lado de la mesa sin que ella le indicase que lo hiciera. Era de plástico duro y no invitaba a largas estancias en el despacho. Por eso la había puesto la teniente allí.

—Bien, me alegra que no me enmierdes por eso.

—No te alegres —soltó ella—. No me gusta nada, John. ¿No lo detectas?

—Lo siento —mintió él.

—Bueno. El de la científica sacó unas muestras de las armas del apartamento de Pearl que aireaste tú. Cuatro en concreto. Volvieron hace dos horas. —Agarró un delgado manojo de papeles sujetos con un clip, e iba a empezar a leer uno, pero entonces lo volvió a tirar a la mesa—. No me creo la palada de mierda que has dejado a mi puerta, John.

—¿Qué pasa con las armas?

—¿Que qué pasa con ellas? Todas han matado a gente.

Tallow pensó que podía detectar el desembarco de un dolor de cabeza importante en la nuca.

—¿Puedes ser más clara, teniente?

Ella levantó otra vez con violencia los papeles.

—Arma uno: Bryco modelo 38, calibre 32. Estrías anormales debidas a deliberadas modificaciones en el interior del cañón. Implicada en el homicidio de Matteo Nardini, Lower East Side, 2002. Es un homicidio sin resolver, por cierto. Arma dos: Lorcin, semiautomática, del 380, modificada a fondo, la prueba de disparo coincide con la bala extraída a Daniel Garvie, Avenida A, 1999. Sin resolver. Arma tres: Ruger nueve milímetros, martillo del percutor deformado, Marc Arias, Williamsburg, 2007, sin resolver. ¿Podrías utilizar la imaginación para la cuarta?

—Fueron unas muestras al azar de las armas del apartamento, ¿no?

—Recogidas al azar.

Tallow se puso en pie repentinamente. Con los ojos desenfocados, rodeó su silla, puso las manos en el respaldo volvió a enfocarlos en la teniente.

—Eso es imposible.

—No, John. Lo que es imposible es que ayer encontraste algo muy raro que habría divertido a otro departamento de este distrito durante meses. Ayer era algo curioso y el problema de otro.

—Cada una de las pistolas…

—Eso mismo. Por las pruebas actuales, has vuelto a abrir varios centenares de homicidios y los has dejado a mi puerta.

—¿Yo?

—Sí, claro. Tú. Esto es cosa tuya, inspector Tallow. Abriste el agujero en aquella pared y sólo tuviste que meter la cabeza dentro.

—Vamos, vamos…

—Si lo rompes, lo pagas. Es la norma en toda la ciudad.

—No puedes.

—Fíjate en mí. Encontraste una habitación llena de armas, y cada una de ellas va a demostrar que ha sido usada para matar exactamente a una persona. Te estoy encargando que sigas a los de balística, descubras cómo llegaron esas armas a aquella habitación, encuentres al dueño o dueños y le cuelgues hasta el último caso alrededor del cuello. Porque estaría bueno que yo dejase que alguien los colgase del mío.

Tallow no agarró la silla y la tiró.

La teniente vio que los dedos de Tallow se flexionaban.

—Y encima, el escuadrón es cada vez menos numeroso. Y acabo de quedarme sin mi mejor agente por un incidente idiota con disparos que nunca debieron suceder. Así que trabajarás solo en esto hasta nuevo aviso. ¿Alguna pregunta?

Tallow se limitó a mirarla.

—Bien —dijo ella, entregándole los papeles. Su pulgar e índice sujetaban el borde del manojo, que emitió un siseo cuando lo agarró él—. Ahora vas a casa, te cambias y luego empiezas a trabajar.

Tallow se sobresaltó, y se miró a sí mismo como un leproso. Había una mota oscura en su manga izquierda. Partículas de Jim Rosato en su costado izquierdo. Jim Rosato siempre iba a su izquierda. Jim nunca le dejaba conducir.

Tallow llevaba despierto menos de una hora, pero encontró modo de tragarse algunas palabras y se marchó del despacho con mucha rapidez.

Seis

Cuando volvía en coche desde la plaza Ericsson, Tallow se puso a hacer números. En la ciudad de Nueva York tenían lugar más de doscientos homicidios sin resolver al año. Había algo menos de diez mil homicidios sin resolver desde 1985.

De las tres muestras de las que le había hablado la teniente, la más antigua asociada a un homicidio era de 1999.

No sabía cuántas armas había en aquel sitio. ¿Doscientas? ¿Más de doscientas? Tallow se dijo que empezaría con doscientas. En el espacio de más de una década, que se escapen doscientas muertes es un volumen bastante por encima de la media sin resolver…

Tallow había tenido ocasión de visitar el Depósito, allá en el Bronx, y recorrer las salas crepusculares del subsótano donde se almacenaban pruebas de casos de homicidio sin cerrar en toneles marrones de un metro de alto, cuatro pilas de altura, con números de referencia escritos con spray de pintura negra a los lados. Tallow no tenía intención de vivir allí entre los objetos de los muertos sin vengar de Nueva York.

Tallow necesitaba trazar un plan.

Estar en su apartamento a aquella hora del día le hacía sentirse mal, como si estuviera en una zona temporal extraterrestre. Se detuvo delante del gran espejo bordeado de hollín de su pequeño cuarto de baño para mirarse, y también su traje. Se quitó el traje. Volvió a mirar. También se quitó la corbata gris, la camisa blanca y todo lo demás, amontonándolo debajo del lavabo con el pie. Tallow se sometió a una ducha hirviente, dolorosa, obligándose a permanecer debajo de la alcachofa ardiente y golpeando con las palmas planas las paredes para mantenerse allí, apuntalado y entero. Arrancándoselo todo.

Tallow se secó con la toalla que rascaba la piel y fue a su dormitorio. Debajo de la cama había una maleta, y en la maleta, un traje negro. El traje que se ponía en los entierros. En el cuarto de estar encontró una camisa verde aceituna y una corbata negra estrecha. Su antigua cartuchera de cintura estaba en una caja de un envío de Amazon rebosante de CD de ejemplares de una colección de obras maestras del blues que había olvidado que tenía, dos pisos debajo de la pila de cajas que se alzaba en el rincón más alejado de la habitación. Tallow se la puso, apartó la chaqueta del traje con el dorso de la muñeca y metió la Glock dentro. La levantó como centímetro y medio y la recolocó.

El traje acentuó la evidencia de que su delgadez se estaba volviendo escualidez cuanto más se hundía en el lado malo de la treintena. Decidió que estaba de acuerdo con aquello.

Tallow volvió a salir al mundo con su traje para entierros.

Siete

El cazador seguía quieto en la calle, observando cómo se llevaban su tesoro.

Sabía que algo iba mal. El día había empezado mal. Estaba teniendo problemas para ver sus dos Manhattan, y suponía un desgarrador esfuerzo enfocar y ver lo que él consideraba Nuevo Manhattan. Nada de bosques, sino edificios. Nada de caballos, sino coches. Algunos días eso no le molestaba. Hoy tenía una sensación de desajuste, y le preocupó de modo impreciso su estado mental. Puede que se estuviera haciendo viejo, y su cerebro no fuese tan maleable como antes. Una vez cada dos meses se despertaba preguntando si podría estar enfermo de verdad.

Había tomado ketamina en una ocasión, de joven, y al considerar la experiencia comprendió que su primer efecto en él fue que ya no le preocupaba haber tomado ketamina. Nunca volvió a invitar a su vida esa pérdida de percepción, pero en aquellos ocasionales días bajos había una enfermiza sensación en la boca del estómago de que pasaba semanas sin interesarse por ser incapaz de ver el Nuevo Manhattan.

El día había empezado de mala manera, y por eso recorrió la senda hacia su colección, con los rótulos y los árboles parpadeando al aparecer y desaparecer de la vista, para garantizar que era segura. La caminata había llevado una hora más de lo que debería, en especial por la dificultad de ver y evitar las cámaras de seguridad. A veces la mente las transliteraba en elementos del Viejo Manhattan, pero hoy nada estaba de su parte, incluido su cerebro.

Observó a los hombres y mujeres de chaqueta azul que cargaban su tesoro en vehículos. Años de trabajo que desaparecían.

Él estaba armado. Podría intentar pararlos. Aunque no hubiera llevado un arma, era un cazador. Podría desarmarlos sólo con las manos si era necesario, o fabricar un arma con lo que tuviera disponible. Pero lo verían.

Su enfado aumentó. Partes del Nuevo Manhattan escapaban a su percepción sensorial. Podía oler a roble, pino y abedul dulce americano. Oyó una bandada de chorlitos alzar el vuelo despavoridos de las copas de los árboles. Cortezas trepaban sobre las fachadas de los edificios que encaraban bajo una luz tamizada por la fronda del bosque. Bajó la vista al suelo y tuvo que reunir mucha fuerza para obligar a que la hierba mojada bajo sus pies se volviera a convertir en una acera seca. Una salamandra rojinegra, sin hojas cubiertas de rocío por las que escabullirse, se adentró en la neblina y desapareció.

El cazador se quedó quieto y observó cómo se llevaban las últimas señales de su vida. Aparte de los cuerpos.

Ocho

El perímetro del Primer Distrito tenía una forma parecida a una punta de flecha quebrada apuntando al mar. En total, dos kilómetros cuadrados de Manhattan. Tallow tenía que ir en la otra dirección, lejos de esos dos kilómetros, y eso nunca le hacía gracia.

En aquel momento Tallow no tenía la sensación de que contara con amigos en la plaza Ericsson. O, puede que más correctamente, tenía la sensación de que cualquier ayuda que consiguiera allí sería por pena. Se dijo que la pena desembocaría en un trabajo muy poco brillante, pero en sus tripas había un revoltijo de humillación y ofensa ante la idea. Y cuando consideró volver a la casa de la calle Pearl para sondear a los residentes, se puso enfermo. Así que pasó diez minutos con su ordenador personal en ACRIS, el registro de la ciudad en la red, y se quedó con el nombre y dirección de la oficina del propietario del edificio.

Iba a ser un largo trayecto en coche hasta la parte alta de la ciudad. En las estrechas y fríamente sombrías calles de lo más profundo del Primer Distrito, justo entonces empezaba a reinar ese dulzón y sudoroso olor a rollos de kebab halal de la madrugadora falange de vendedores callejeros que montaban sus brillantes y endebles carritos y sus botes de meados para aguantar las dieciséis horas de trabajo.

Tallow se sentía incómodo en el asiento del conductor. Una constante y estremecedora sensación de estar en el lado del coche equivocado. Esperaba que el largo trayecto le reajustase un poco el cerebro.

Pasó delante de los tugurios que ofrecían divorcios en sesenta minutos, y de extrañas y expoliadas fachadas de tiendas para las que, con objeto de controlar el tráfico de drogas, los de estupefacientes suplicaban un aumento del presupuesto. Pasó por la Zona Cero, aquella mañana con banda sonora del resonar como de disparos de lonas de plástico mal aseguradas contra la brisa y las maldiciones de los miniempresarios aprovechados que trataban de evitar que sus postales del 9/11 salieran volando de sus mesas plegables de junto a la cerca.

Y luego fuera, en los territorios de otros.

Tallow condujo con la radio del coche patrulla encendida. Él tenía más inclinación por la música, pero aprendió a valorar el parloteo de la frecuencia de la policía como un tipo de estructura sonora propia. Así que circuló con las ondas y remolinos del delito y la forma de gestionarlos mientras conducía. Agente en el Bronx, fuera de servicio y sin suerte, se encontró con un atraco en un taller de chapistería; informes de que cuando el agente atrapó a uno y cayó, un miembro del servicio de seguridad de un colegio agarró su pistola caída y devolvió el tiro. Madre e hija encontradas apuñaladas y muertas en Sheepshead Bay: el agente que informa comenta que tenían tantos agujeros y estaban tan destrozadas que parecían unas harapientas mantas mojadas. El cuerpo de un hombre desaparecido en el Bronx encontrado en el maletero de un coche robado abandonado en Long Island; los inspectores que le andaban buscando para acusarle de un intento de asesinato hicieron algunos sabrosos comentarios, rápidamente ahogados por intervenciones de otros situados en la zona centro de la ciudad, donde un tipo al parecer había empapado en gasolina a su ex novia embarazada y prendido fuego cuando ella se negó a darle lo que él quería.

Porque todo es cuestión de lo que quiere otra persona, pensó Tallow cuando se abría paso por Manhattan y sus cuerpos.

Fue en las últimas calles cincuenta del lado oeste cuando la circulación fue deteniéndose hasta casi pararse del todo. Mientras su coche pasaba lentamente, vio a una mujer corpulenta con el pelo gris teñido de un negro nada convincente arrodillada delante de uno de los enfermizos árboles plantados en la acera. Sus espinillas, con descoloridas medias de lana, se apoyaban en la breve cerca de hierro forjado que enmarcaba el cuadrado de tierra en el que el árbol luchaba por vivir. Había algo plateado asomando por la parte de atrás de su nuca. Sanitarios y policías estaban de pie a su alrededor, tan evidentemente absorbidos por el problema de la mujer que no les molestaba la pequeña multitud de mirones que sacaban fotos con sus teléfonos móviles. Tallow se dio cuenta de que la delgada barra metálica había atravesado el cuello de la mujer saliéndole por delante y clavándola al escuálido tronco del árbol.

Delante de él, la circulación se abrió, descubriéndose la furgoneta de los sanitarios aparcada al lado de un voluminoso Chrysler Town & Country con una rueda en el bordillo, y una bicicleta y el que la montaba. La rueda de atrás de la bicicleta parecía reventada, el neumático hecho trizas y la llanta colgando abierta como una letra C dentada. El ciclista estaba en un par de trozos. Licra color lima manchada de carne.

Tallow se dio cuenta de que faltaban varios radios de la rueda de la bici. Contó unos cuantos dispersos por la acera. Sabía dónde estaba el último. Una torsión rara debía de haberlo lanzado y atravesó el cuello de la mujer como una flecha perdida.

Consideró enseñar la chapa a uno de uniforme o a un sanitario para enterarse de toda la historia, pero al segundo siguiente decidió que no lo necesitaba. Rodeó la escena y se alejó de una mujer muerta que rezaba a un árbol de Nueva York.

Los 500 de la 145 Oeste estaban lo bastante lejos como para que, cuando llegó al fin, Tallow tuviera dolores debido a la tensión en la parte superior de la espalda, y dolor por la postura incómoda en la parte baja. Se apeó encogido del coche patrulla aparcado como un cangrejo moribundo. Cuando trató de estirarse, sonidos de huesos crujieron alarmantemente dentro de él.

Respiró a fondo y, para desagrado suyo, le llegó el olor a mierda de perro caliente al sol.

La oficina del propietario era un fragmento alargado de armario embutido entre un lugar que sería una trampa en caso de incendio y que presumía de hotel y un puesto de comida caribeña con la fachada pintada de un tono de verde que a Tallow le recordó el de los hospitales. Había un chico desgarbado de unos dieciséis años con una camiseta retro de los Nicks parado en la estrecha entrada fumando un canuto. Tenía una cicatriz mal cerrada que le recorría desde la comisura de los labios hasta algún punto por debajo de la barbilla. De perfil, le hacía parecer un muñeco de ventrílocuo. El mango de una navaja se adivinaba en el bolsillo de sus pantalones. Chocolate y menta colgaban del humo de yerba que se alzaba del canuto. Tallow echó otra ojeada al chico y recortó en un año o dos su edad.

—Eres un madero —dijo el chico sin mirarle.

No era ni mucho menos la primera vez que Tallow se preguntaba por qué tenían lugar aquel tipo de conversaciones. Habría pensado que de todas las informaciones que pasaban de generación en generación o de colega en colega, el desafortunado resultado de un jodido encuentro con un madero estaría entre las primeras y no olvidadas.

—¿Es eso un problema?

—No si te largas a otra parte.

Tallow oyó risas dentro. El chico tenía público. Tallow no estaba seguro de si se encontraba de verdad con ánimos para aquello. Prefería tomarse con calma esas cosas. Jim Rosato habría estampado la cabeza del chico contra una pared sin pensárselo dos veces.

Tallow dio unos pasos con tranquilidad hacia la puerta. El chico, todavía sin mirarle, se movió para bloquear la puerta, fumando su canuto. Chocolate y menta. Los sabores del chico.

—Tú te largas a otra parte.

Más risas. Tallow se dirigió directamente al chico, que se puso tenso de nuevo para interrumpirle el paso. Tallow se inclinó hacia el otro lado, arrastró los pies, alzando las manos y haciendo el número de que intentaba pasar con torpeza junto al chico. Éste no contuvo una mueca divertida cuando se volvió a mover. Unos muchachos se partían de risa dentro de la oficina.

Tallow aplastó el empeine del chico. Éste chilló y cayó hacia atrás, luchando por agarrarse el pie.

—Dios mío, cuánto lo siento —dijo Tallow—. ¿Te encuentras bien?

El chico soltaba incoherencias, gritaba, tratando de quitarse sus Nike falsas del pie, que se le estaba hinchado. Dentro, tres chicos de entre diez y catorce años se quedaron muy callados de repente. Uno de ellos había ocupado la silla de oficina tras la única mesa de aquel espacio y había estado girando sobre ella. Tallow le miró girar lentamente hasta que paró, y entonces sometió a todos a un gélido examen.

—Fue un accidente. Yo trataba de pasar a su lado y le hice daño por casualidad. Entendéis lo que os estoy diciendo, ¿verdad?

Una fuerte voz llegó desde la habitación de atrás.

—¿Qué coño está pasando ahí fuera?

—Policía —dijo Tallow.

Un hombre grande en la cuarentena se abrió paso desde el fondo, con una mano en el cinturón. Podría haber sido defensa de fútbol americano o levantador de peso, pero había engordado, es probable que el último año o dos, y los pantalones ya no le ajustaban en la cintura. No estaba dispuesto a cambiar el modo de vestir o empezar a ponerse tirantes, así que andaba con una mano en el cinturón tirando todo el rato para subirse los pantalones a la cintura y por encima de la tripa. Abarcó la escena.

—¿Qué cojones, tío?

Tallow le enseñó su placa.

—Busco a Terence Carman.

—Soy yo. ¿Pero qué cojones es esto?

—Su chico se cayó. ¿No es verdad, muchachos?

Los niños se limitaron a mirar.

Carman echó hacia atrás los hombros y avanzó por la habitación, vociferando.

—Fuera de aquí ahora mismo, so mierdas. Venga, moveos, id a tocarle los huevos a otro. Del, deja de hacer ese jodido ruido y levántate, suenas como un cerdo que pierde el culo para escapar de un caballo cabreado. Ayudad al mamón, vamos, fuera.

Hubo movimiento y pocas prisas y protestas cuando se marcharon. Carman se volvió hacia Tallow con un resuelto encogimiento de hombros.

—Los chicos de mi hermana, tío. Qué se le va a hacer, en algún sitio tienen que estar. Coño, fíjese en esto.

Tallow siguió su mirada de cabreo y se dobló para recoger el canuto de donde había estado encendido haciendo un pequeño agujero en la delgada alfombra.

Carman le miró.

—No va a hacer nada por eso, ¿verdad?

—Todavía no lo sé. Usted es dueño de un edificio de apartamentos en la calle Pearl.

—Sí, imaginé que tendría una visita. Sólo que no tan pronto. —Carman estiró la mano por el canuto. Tallow lo apartó.

—Estoy de mal humor. Acabo de tener que bailar con parientes suyos, y hace poco tuve que liquidar a uno de sus inquilinos mientras los sesos de mi compañero me salpicaban la manga. De modo que a ver si consigo una cooperación abierta y amistosa, así no tendría que añadir esta cosita al montón de mierda que podría endosarte.

Carman miró a Tallow y se rindió. Pareció hundirse en sí mismo. La piel de alrededor del cuello se le arrugó como una alfombra a la que dan una patada.

—Vale, vale.

Tallow mantuvo los ojos clavados en Carman unos instantes más. Carman se encogió un poco más, anduvo con pesadez hasta la puerta de la calle y, con un esfuerzo tremendamente teatral, la cerró y echó la llave.

—Venga —dijo, caminando penosamente hacia la habitación del fondo.

La habitación era una caja mugrienta. Estantes metálicos abarrotados de carpetas se alineaban a un lado. Dos raídos sillones, una mesa pequeña con dos ceniceros rebosantes y unos cuantos taburetes robados en establecimientos de bebidas poco vigilados. Carman ocupó lo que sin duda era su sillón y se desparramó en él, con una mano en cada brazo, las piernas ligeramente separadas y plantadas con solidez. Tallow imaginó que aquello era lo que pasaba por el sillón del patriarca en el mundo de Carman.

Tallow aplastó el final del canuto dentro del cenicero. Carman asintió con la cabeza. Tallow consideró el taburete más cercano —el plástico rojo que cubría el asiento partido como por una risa idiota, la gomaespuma amarilla asomando— y decidió arriesgarse con el otro sillón. Al sentarse, descubrió que algo del relleno y es probable que unos cuantos muelles habían desaparecido. Sentado, quedaba por debajo de Carman. Tallow pensó que seguro que el propio Carman había quitado el relleno.

—Entonces usted mató a Bobby Tagg —dijo al final Carman.

—¿Se llamaba así?

—¿No sabía cómo se llamaba?

—Todo está un poco borroso, para ser sincero. Por eso le llamamos a usted, ¿o…?

—No, coño. Me llamaron mis otros jodidos inquilinos. Muchos. Joder, me llamaron antes de llamarle a usted. Como si yo fuera a hacer algo con Bobby Tagg desnudo y con el culo al aire y una escopeta andando por allí. Y después puede estar puñeteramente seguro de que todos volvieron al teléfono cuando usted se llevó por delante a ese loco gilipollas.

—¿Todos?

—Hasta el último.

—Bien. Hábleme del inquilino de apartamento 3A.

—Nunca le vi.

Tallow miró, dándole a entender todo, la estúpida colilla del canuto relleno de yerba con sabor a menta y chocolate que asomaba en el cenicero.

—¿Es ésa su amistosa cooperación?

—No, no, siga sentado. Se lo explico. Porque no quiero ningún problema, y va a ver por qué. El alquiler del 3A se paga anualmente. En metálico. Lo que pasa es que en marzo me llama alguien que dice: ¿Cuánto por otro año en el 3A? Me gusta, se acerca la época de la declaración de la renta, de modo que acepto el alquiler, añado un veinte por ciento por las molestias, lo redondeo tan ricamente y se lo digo. Al día siguiente, habrá un sobre en el suelo con el dinero dentro. Y otro año que me olvido de todo lo que concierne al 3A.

—¿Y eso no le hizo sospechar posibles complicaciones?

—Oiga, la gente me los alquila por todo tipo de motivos. Tengo a gente que me paga cuatro de los grandes al mes sólo por tener un sitio donde follar tres veces por semana a la hora de comer. Mi padre siempre dijo: Hacer demasiadas preguntas es un obstáculo a la hora de hacer negocios.

—¿A qué negocio se dedicaba su padre?

—A este mismo. Yo lo heredé. Ese sitio de la calle Pearl pertenece a mi familia desde los años cincuenta. También heredé al tipo del 3A. El acuerdo original fue con mi padre, y eso también me lo pasó a mí.

—Así que su padre lo conoció.

—Supongo.

Tallow se hundió más en el sillón.

—Y ahora es cuando me cuenta que su viejo padre cobró el último alquiler hace mucho tiempo.

—Sí. Se jubiló, se fue a Disney World y murió haciendo el trayecto de It’s a Small World. —Carman paseó la vista por su mierda de feudo con una mueca triste—. Sí, no hubo ninguna indemnización. Había putas implicadas. Y explosivos. De todos modos. No, mi padre se fue hace mucho.

Tallow sacó su cuaderno de notas y su pluma, con la sensación de que no serviría de nada pero obligado profesionalmente a registrar lo poco que obtuviera de aquel encuentro.

—Ya, señor Carman. Usted nunca vio al inquilino del 3A. Fue un arreglo duradero con su padre. ¿Cuánto cree usted que lleva funcionando ese arreglo?

—Veinte años, fácil. Yo, sabe usted, no tengo papeles en los que verificarlo.

—Lo imaginé. ¿Ha estado usted dentro del apartamento 3A?

Carman se rascó la nuca. Sonrió. Una sonrisita, pero esta vez auténtica.

—Lo intenté en una ocasión. Fue cuando me ocupé por primera vez de ese edificio, cuando mi padre todavía andaba por aquí. Yo era más joven, y todavía no estaba al tanto del asunto. Así que quise saber algo del hombre invisible, ¿entiende? No pude conseguir nada. Había bloqueado la cerradura de algún modo. No había cambiado la cerradura, pero había puesto cerrojos o alguna mierda así al otro lado de la puerta. Nunca entendí cómo entraba y salía de la casa. ¿Y la siguiente vez que miré? Esta vez sí que había cambiado la cerradura y añadido algunos cerrojos nuevos. Le dije algo a mi viejo padre pero él comentó: Es el del 3A, déjalo, no importa.

—¿Qué asunto? Usted ha dicho que todavía no estaba al tanto del asunto. ¿Cuál es?

—Como dije, hacer demasiadas preguntas es un obstáculo a la hora de hacer negocios. Uno tiene que aprender a no hacer preguntas todo el tiempo. El asunto es aprender a hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado.

—Eso está bien.

—Usted sabe mucho de eso, inspector. ¿No? —Carman se sentó en su trono de la habitación trasera orgulloso por haber encontrado una frase ingeniosa probablemente oída en un programa de la tele y ofrecérsela a su invitado como si fuera suya.

—¿A quién le vende el edificio, señor Carman?

—A una entidad bancaria. Vivicy. Son, bueno, unos servicios financieros, todas esas cuestiones de dinero tan raras que nadie entiende y que, joder, nunca suenan a que sean de verdad.

Tallow escribió Vivicy y se detuvo un momento. Hizo un pequeño movimiento en espiral con su pluma, como si estuviera apartando la niebla.

—Señor Carman. ¿Por qué vende el edificio? ¿Por qué lo compra Vivicy? ¿Y va a contarles lo del hombre del 3A que ha atrancado la puerta del apartamento para que no pueda entrar nadie?

Carman se chupó los dientes. Tallow se limitó a lanzarle una mirada mortal.