17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

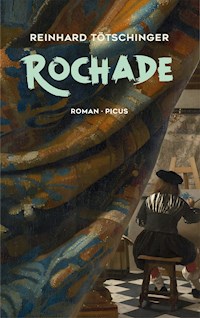

Original oder Fake? Ein unfreiwilliger Fälscher rettet ein Meisterwerk aus den Fängen eines machtgierigen Politikers. Ein Anschlag auf Jan Vermeers ins Ausland verliehenes berühmtes Gemälde Die Malkunst, das dabei stark beschädigt wird, weckt ein starkes Begehren: Der junge ambitionierte Kanzler, der auf dem besten Weg ist, das Land in eine illiberale Demokratie zu verwandeln, will sich das Gemälde, das einst als das Lieblingsbild Adolf Hitlers galt, für seine Amtsräume sichern und besteht auf einer beschleunigten Restaurierung. Für den sorgfältigen und gewissenhaften Restaurator Clemens Hartmann steht außer Frage, dass dies unmöglich ist. Also muss er sich etwas einfallen lassen. Ist er nicht selbst Maler? Und haben nicht alle großen Maler als Kopisten begonnen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

Gefördert von der Stadt Wien Kultur.

Copyright © 2021 Picus Verlag Ges.m.b.H., WienAlle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, WienUmschlagabbildung: © KHM-Museumsverband

ISBN 978-3-7117-2109-9

eISBN 978-3-7117-5452-3

Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at

Reinhard Tötschinger wurde 1952 in Wien geboren und war Grafiker, Schauspieler und Regisseur. Heute arbeitet er als Psychotherapeut und Organisationsberater. Er schreibt Theaterstücke, Erzählungen und Essays. »Rochade« ist sein Romandebüt.

REINHARD TÖTSCHINGER

ROCHADE

ROMAN

PICUS VERLAG WIEN

Das Wahre ist nur eines, das Wahrscheinliche vieles, das Falsche grenzenlos.

GIAMBATTISTA VICO

Er kam als Paketbote. Niemand nahm etwas Eigenartiges, Auffälliges, eine Abweichung zu sonstigen Abläufen wahr. Audioguides hingen auf Ständern bereit, um den Besuchern Geschichten über die präsentierten Werke zu erzählen, Stöße von Hochglanzkatalogen in unterschiedlichen Sprachen lagerten neben der Kasse, im Shop warteten die neuesten verkaufsträchtigen Merchandiseartikel, die ersten Besucher verstreuten sich in den Räumen. Mehrmals pro Woche lieferten Paketboten frische Ware, ihr Kommen und Gehen war daher ganz alltäglich. Er lief mit großen Schritten in Richtung Shop, hastig, zielstrebig, die Tasche, die Schirmmütze, das Formular über die Lieferung von I-love-Jan-Shirts waren glaubhaft, sogar das Rot und das Orangegelb der Uniform waren perfekt getroffen. Plötzlich drehte er sich um, rannte in den Saal, in dem das Gemälde hing, dessen exorbitanter Versicherungswert durch die Medien gegangen war, und öffnete seine Pakettasche. Ein am Eingang postierter Sicherheitsmann, der misstrauisch geworden war, lief dem vermeintlichen Boten nach und zog seine Pistole. Doch zu spät. Der Attentäter hatte bereits das falsche Paket mit einem echten Sprengsatz in Richtung des Gemäldes geworfen, in der Annahme, dass es das prominenteste der Ausstellung wäre. Inmitten des lauten, dumpfen Knalls schrie er »Verkauft die Bilder! Rettet die Armen!«. Noch bevor er zu Fall gebracht werden konnte, warf er einen zweiten Sprengsatz, dessen Explosion einige der Flüchtenden zu Boden drückte und einen weiteren herbeigeeilten Sicherheitsbeamten in Stücke riss, während der Attentäter vom nur leicht verletzten ersten Sicherheitsmann durch einen Schuss tödlich getroffen wurde. Das Aufsichtspersonal war, statt sich in Sicherheit zu bringen, erstarrt stehen geblieben. Zum Glück entfaltete die zweite Explosion nicht dieselbe Wucht wie die erste, sonst hätte es wohl noch mehr Tote gegeben. Inzwischen hatten auch die Museumsmitarbeiter den Ernst der Lage begriffen und sich hinter Säulen, Tresen und Türen in Sicherheit gebracht oder auf den Boden geworfen. Mehrere unversehrt gebliebene Besucher stürmten ins Freie, einige, darunter ein pensionierter Arzt, begannen, den auf dem Boden liegenden Verletzten Erste Hilfe zu leisten. Rettungskräfte und Polizei trafen nach nur sieben Minuten gleichzeitig ein. Man zählte samt dem Attentäter drei Tote, zwei in Lebensgefahr Schwebende und zwölf Leichtverletzte. Die Explosion hatte das Panzerglas erschüttert und die Halterung des Gemäldes gelockert, sodass es von der Wand gefallen und durch umherschießende Splitter schwer beschädigt worden war.

Die Medien berichteten zunächst über einen terroristischen Akt von Islamisten, doch bald wurde klar, dass der Attentäter kein Ausländer und kein Moslem war, auch kein integrierter, sondern ein Einheimischer. In seinem Rucksack wurde ein wirres Bekennerschreiben gefunden, in dem er den Anschlag als Symbol für die Explosion des Kunsthandels mit seinen exorbitanten Preisen darstellte, auf seinem Mobiltelefon und auf seinem Computer Fotos vom Eingang und der Umgebung der Ausstellungshalle und mehrere Filme, in denen er mit Waffen vor dem Ausstellungsplakat posierte, sowie Videos von ihm mit Sprengsätzen in der Hand vor schwarzen Sonnen, Skulpturen und Hitlerporträts.

Wie jeden Morgen drängen Besucher durch Tore, achten Autofahrer auf Pferde, die zwischen ihnen und der Straßenbahn trotten, halten Reisebusse in Nebenfahrbahnen, um Besucher auszuladen. Der für Februar zu warme Tag verspricht der Natur einen nahenden Sommer und mir eine hitzige Zukunft. So eine Aufgabe bekommt nicht jeder, und wenn, dann nur einmal im Leben. Ich lege die rechte Hand auf die Türklinke, drücke sie nieder. Langsam. Halte inne. Hier wartet sie, unser wertvollstes Stück, aufgebahrt in der Mitte des Raumes wie ein Sarg vor der Beerdigung, umgeben von weiteren Gemälden, die auf ihre Wiederauferstehung warten. Bilder sind verletzbar wie Menschen, sterben wie sie, an Unfällen, jung, alt, an Attentaten, Nekrose oder Einsamkeit, wachen nicht mehr auf, verschwinden unbemerkt. Und nur die besonderen behandeln wir, balsamieren sie ein, bereiten sie auf, als wären sie am Leben.

»Ist sie bereit?«, sage ich.

»Klar«, sagt Hubert.

Mein Assistent will mir den Mantel aus der Hand nehmen.

»Nein, danke«, sage ich.

Hubert sieht mich lange an und grinst.

»Sehr elegant.«

Was er meint, weiß ich, aber nicht, ob ich mich ärgern soll. Ich gehe zum Waschbecken, halte die Hände unter den Wasserhahn, fahre mit den Fingern durch die Haare und sage: »Warum Friseure immer die Haare föhnen müssen.«

Ich könnte ihm erzählen, wie sich mein Vater über meine langen Haare empört hatte. Ich war auch einmal so jung wie er. Ich lasse es aber und bitte ihn, den Bericht aus der Direktion zu holen.

»Und eine Krawatte!«, setzt er noch drauf.

»Nur zu besonderen Anlässen, es gibt ja nicht jeden Tag Patienten wie heute.«

Ich bitte ihn noch mal.

»Sie wissen schon.«

Er weiß und verlässt den Raum.

Ich hänge den Mantel auf einen der Haken, setze Kaffee auf und mich an den Schreibtisch, stütze den Kopf in eine Hand und sehe zur Staffelei auf die noch verhangene Malkunst.

Wie sieht sie aus? Werden wir lange an ihr arbeiten müssen?

Ein Klopfen lässt mich aufschauen, Hubert legt den Bericht auf den Schreibtisch. Mit der vollen Tasse in der Hand überfliege ich ihn. Vielleicht hat sich das Personal zu sicher gefühlt, denke ich, Tischdeckchen bedruckt mit Mädchen mit dem Perlenohrring in die Schaukästen gelegt, in der Küche Kaffee getrunken, im Shop Produkte umgeordnet, oder Glasuntersätze mit der Briefleserin in Blau, Bleistifte im Dekor der kleinen Straße, Kaffeetassen mit Herr und Dame beim Wein platziert.

So könnte es gewesen sein.

»Der Gutachter sagt, die Gemälde seien hochversichert gewesen«, sagt Hubert.

»Hochversichert. Dafür nützt keine Versicherung«, sage ich und fuchtle mit dem Bericht in der Luft herum.

»Sie bezahlt die Operation und das Schmerzensgeld.«

»Woher wissen Sie das?«

»Ich habe den Bericht überflogen«, sagt Hubert, dabei nuckelt er an seiner Trinkflasche.

»Dumm hat es der Attentäter nicht angestellt, mit Paketboten hat man Mitleid, schwere Arbeit und wenig Bezahlung. Aber das Personal hat schon etwas spät reagiert, oder?«

»Und erst die Security. Aber man weiß ja, dass es immer einige Sekunden dauert, bis eine Wahrnehmung in eine Handlung mündet.«

»Erstaunlich, was Sie wissen, Hubert.«

»Mein Vater ist Neurologe.«

»Wo war ich stehen geblieben?«

Ich suche mit dem Zeigefinger nach der Stelle.

»Perfekt hätte der falsche Bote einen echten kopiert, steht hier. Lächerlich. Eine Kopie erkennt man immer.«

»Sie vielleicht«, sagt Hubert.

Ich schüttle den Kopf.

»Schrecklich. Man hätte sie nicht verleihen dürfen.«

»Meine Rede!«

»Die Tat eines Verrückten.«

»Das heißt es immer.«

»Stimmt. Man vergisst, dass solche Attentäter nie alleine handeln, entweder sind im Hintergrund weitere aus ihren Kreisen am Werk oder sie haben Vorbilder, wie den Breivik oder die Bande, die die Karikaturisten in Paris ermordet hat«, sagt Hubert.

»Aber was kann das Bild dafür?«

»Das Opfer eines solchen Attentats muss prominent sein, sonst berichten die Medien nicht darüber, wie bei John Lennon.«

»Oder Kaiserin Elisabeth.«

»Kennedy.«

»Dollfuß.«

»Winnetou«, sagt Hubert und lacht.

»Besser Marat, der war ein Tyrann. Seinem Mord haben wir ein wunderbares Bild zu verdanken.«

»Jérôme-Martin Langlois.«

»Toll, was Sie alles wissen!«

»Das habe ich doch bei Ihnen gelernt. Schon vergessen?«

»Wirklich? Ich wundere mich manchmal selbst, was ich von mir gebe«, sage ich und werfe den Bericht auf den Schreibtisch, er kommt knapp vor der Kante der Tischplatte zu liegen.

»Vieles aus dem Bericht wussten wir schon aus den Medien«, bemerkt Hubert.

Ich war total fertig, als das Attentat in der Abendschau gebracht wurde, konnte tagelang kaum schlafen. Das muss Hubert jetzt nicht wissen, aber dass wir das Bild besonders genau untersuchen müssen schon.

»Jetzt müssen wir sie erst einmal gründlich untersuchen. Ihre Restaurierung, sofern sie überhaupt vollständig wiederherstellbar ist, wird ihre Zeit brauchen.«

Ich klappe den Schirm ein, schüttle ihn aus, begrüße den Portier mit einem Nicken und betrete das Gebäude durch die eiserne Tür, die zum Öffnen einen Geheimcode verlangt.

Jetzt Kaffee.

Die Espressomaschine gibt ihr Gurgeln von sich.

Ich biete Hubert eine Tasse an. Er lehnt ab und reicht mir Gummihandschuhe, die er zuvor aus dem Schrank geholt hat. Ich stülpe sie über die einzelnen Finger, über die ganze Hand, verziehe das Gesicht, das quietschende Geräusch erinnert mich an das Kratzen von Fingernägeln auf einer Schiefertafel. Dann nähere ich mich der noch immer verdeckten Malkunst.

Hubert zieht das Tuch ab.

Der Rahmen ist stark beschädigt, aber leicht zu reparieren, er ist nur siebzig Jahre alt.

Aber das Bild.

Ich prüfe die Festigkeit der Malschicht, sehe Kratzer und zentimeterlange Schnitte, beschaue Absplitterungen. Mein Gutachten vor dem Verschicken war eindeutig gewesen: keine Ausreise. Wegen des fragilen Zustands zu gefährlich. Die Malschicht darf keinen Bewegungen ausgesetzt werden. Sinnlos. Sie wurde nach Amsterdam verborgt. Die Regierung hatte dem Museum einen Sparkurs auferlegt und uns eine Beratungsfirma vor die Nase gesetzt, die Gemälde mussten ab nun Geld einbringen. Und jetzt dieses Attentat!

Ich nehme Abstand und schätze ab, wie lange wir für ihre Wiederbelebung benötigen werden. Hubert dreht das Licht auf, die Werkstatt erhellt sich. Dabei sehe ich, wie er an seinem rechten Daumen reibt. Wenn ich nachdenke, reibe ich oft an meinem linken Daumen. »Lass doch deinen Finger in Ruhe«, höre ich Mama im letzten Winkel meines Kopfes schimpfen.

»Wenn Sie mich imitieren möchten, nehmen Sie doch wenigstens den linken, nicht den rechten Daumen«, sage ich und lächle.

Er schaut auf seine Hände, steckt sie in die Taschen seines schwarzen Arbeitsmantels. Ich gehe nahe ans Bild heran und richte den Blick auf die Malschicht. Ein guter Restaurator ist wie ein kluger Kriminalkommissar, er recherchiert, bevor er verhaftet.

»Wie viele Verletzungen mögen das sein?«, frage ich.

Huberts dunkle Augen sehen zur Decke.

»Zweihundert?«

»Gut geschätzt. Mindestens zweihundertfünfzig.«

Ich bewege mich rücklings, bleibe rechtzeitig stehen, um nicht anzustoßen, in der Ecke stehen Scheinwerfer und Mikroskop, prüfe von Weitem noch einmal, wieder von der Seite, einen Schritt näher, umkreise die Staffelei, untersuche die Rückseite.

Nicht alle Schnitte dringen durch.

Hubert hat die Hände hervorgezogen und hält die Lupe vor das Bild. Ich starre auf seine Füße, die Socken haben unterschiedliche Farben. Links gelb, rechts rot. Das ist neu.

»Neue Schuhe?«, frage ich.

»Touché«, sagt er und lacht.

Ich klopfe ihm auf die Schulter.

Schon als er noch mein Student war, erkannte ich seine Klugheit. Sonst wären mir solch lang andauernde Restaurierungsarbeiten Seite an Seite unerträglich.

»Kleben oder nähen?«, frage ich.

»Beides?«

»Bravo!«

»Was schätzen Sie, wie lange wir brauchen?«

»Acht bis neun Monate.«

»Eher neun, sonst erkennt man die Narben, Genaueres wissen wir aber erst nach einer ausführlichen Untersuchung.«

Hubert schiebt das Stativ mit dem Scheinwerfer aus der Ecke, stellt es schräg zum Bild.

»Was sehen Sie?«, frage ich.

»Frühschwundrisse.«

»Und wie sind Sie darauf gekommen?« »Mithilfe des Streiflichts.«

»Perfekt.«

So weit war ich mit siebenundzwanzig nicht, obwohl schon verheiratet. Wir mussten. Laura war unterwegs und Papa verlangte Heirat oder Abtreibung.

»Hallo? Hallo, Herr Professor!«

Hubert reißt mich aus meinen Gedanken.

»Ich habe Sie schon hundertmal gebeten, mich nicht Professor zu nennen. Wollen Sie mich ärgern?«

»Nein. Es klingt nur witzig. Ihr Österreicher mit euren Titeln.«

»Bitte. Wenn es Ihnen Spaß macht.«

Wenigstens er nimmt den Professorentitel nicht ernst.

»Was kann ich als Nächstes tun?«, fragt er.

»Machen Sie Pause.«

Hubert befreit seinen Hals aus der Umklammerung der Kopfhörer, um sie auf die Ohren zu klemmen.

»Ich gehe in die Kantine«, sagt er laut.

»Ich komme später nach, vielleicht«, rufe ich zurück.

Ob er es noch gehört hat?

Für den Abend muss ich noch Wein besorgen. Claudia hat groß eingeladen. Da kommen immer mindestens zwanzig Leute. Sie hat einen großen Auftrag in Berlin bekommen und das soll gefeiert werden. Wir gehen miteinander, so nennen wir es altmodisch, wir sind sozusagen zusammen, nicht ganz, wohnen getrennt. Der Abstand voneinander lässt uns Freiheiten. Frei und einsam. Mal so, mal so. Zum Malen brauche ich Einsamkeit und nehme dabei zu (bei dem Versuch, das Alleinsein zu bewältigen, esse ich zu viele Süßigkeiten). »Was soll ich mit einem Mann anfangen, wenn ich ihn den ganzen Tag um mich herumhabe«, sagt sie. Zwei Beziehungsgestörte haben einander gefunden und sind glücklich getrennt beisammen.

Ich schiebe mein Fahrrad durch den Seiteneingang. Der Portier verneigt sich, ich grüße mit einem Lächeln zurück, über den Sitz stülpe ich einen Plastiksack, pünktlich um fünf nach neun sehe ich Hubert in meiner Werkstatt.

Heute Spuren sichern.

Er sieht mich ernst an. Wartet er, bis ich das Startzeichen gebe?

Ich nicke.

Er zieht das Tuch vom Stereomikroskop, es bleibt an einer Kante hängen, er reißt daran.

»Vorsicht!«, rufe ich.

Mit seinen schlanken Fingern hebt er den Stoffschutz vorsichtig vom Gehäuse, legt ihn fein zusammengefaltet auf dem Schreibtisch ab.

Jetzt stehe ich vor dir und überlege, was du schon alles erlebt hast, du und dein Schöpfer, der als Sohn eines Gastwirts Leinwände und Holztafeln bemalte, von dem man nur in seinem Umkreis wusste und der erst zweihundert Jahre später wieder auferstand.

Ich schrecke hoch.

Magister Stöckl steht hinter mir.

»Wie wäre es mit anklopfen?«, frage ich den Unternehmensberater.

»Verzeihen Sie, Herr Professor, ich will nur schauen, ob für Sie alles in Ordnung ist.«

»In Ordnung noch nicht, das sehen Sie doch«, sage ich und beobachte, wie er auf sein Tablet starrt, »und lassen Sie den ›Professor‹ weg, das mag ich nicht.«

»Wie Sie möchten, Herr Magister.«

Er hackt auf dem Minicomputer herum.

»Und was jetzt?«, frage ich ihn.

Ich bemerke meinen Grant. Ohne aufzublicken antwortet er: »Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich gerne bei mir melden.«

Melden! Ich werde noch erboster. Wie früher, wenn ich mich beim Schuldirektor melden musste, weil ich den Mathematiklehrer als Wildschwein gezeichnet hatte, oder den Lateinprofessor mit seinem Gesicht als Glas Rotwein. Melden. Militär. »Herr Hauptmann, ich melde …«, so hätte es heißen müssen, wenn ich mich nicht als Zwanzigjähriger erfolgreich gegen den Militärdienst gewehrt und den Zivildienst bei der Caritas absolviert hätte. Das wurde in meiner Familie nicht gerne gesehen, aber ich sei ja schon immer unerziehbar gewesen, laut Mama, und das meint sie bis heute. Melden. Ich schüttle den Kopf. Clemens, so etwas hättest du dir nie gedacht. Noch dazu von einem Berater. Alles wird heute geprüft und evaluiert. Wie viel Material ich pro Monat verbrauche, ob nicht gewöhnliche österreichische oder deutsche Pinsel genügen würden anstelle der teureren englischen, ob ich mehr als fünfzehn Minuten pro Quadratzentimeter Retusche benötige.

Magister Stöckl hat die Tür hinter sich geschlossen, ich sehe durch die seitlichen Fenster, wie er vor den Tischlern sein Tablet zückt und herumtippt.

»Wird er uns neun Monate zum Restaurieren gestatten?«, fragt Hubert.

»Das wird er müssen«, sage ich und lache.

»Oder wird er weniger verlangen?«

»Verlangen ja, aber entscheiden, nein, da habe ich noch etwas mitzureden, und unsere Direktorin.«

Jetzt einen frischen Kaffee, dann machen wir weiter mit der Spurensicherung.

»Aber dann«, flüstere ich mir zu.

Hubert rollt die Staffelei zur 3-D-Untersuchung, zieht weiße Handschuhe aus Baumwolle über und bittet mich um Hilfe. Meine Hände schlüpfen in ebensolche, die ich zuvor aus meiner Aktentasche hervorholt habe. Wir greifen zum Zierrahmen, heben die Malkunst an und halten vierhundert Millionen Euro in den Händen.

»Ich verstehe Hitler«, sage ich.

Hubert starrt mich an.

»Schauen Sie nicht so. Das war sein Lieblingsbild.«

»Eines von mehreren«, sagt er.

»Aber eines seiner begehrtesten.«

»Er hatte ziemlichen Appetit.«

Wir stellen das Bild verkehrt auf die Staffelei.

»Er hat sie selbst gekauft, wo immer er das Geld herhatte«, sage ich.

»Um eins Komma sechs Millionen Reichsmark.«

Wir kontrollieren den Spannrahmen.

»Hier sehen Sie den Stempel des Führermuseums.«

»Wahnsinn. Der Stempel mit dem Hakenkreuz. Sollen wir den auch retuschieren?«

»Nein, nur konservieren.«

Ich stelle mich vor das wieder umgedrehte Bild, fahre es mit dem Mikroskop ab.

»Doch mehr Malschichtschäden als ich dachte.«

»Was für ein Glück«, sagt Hubert.

»Wie meinen Sie das?«

»Wenn das Bild nicht beschädigt worden wäre, könnte ich es nie angreifen.«

»Angreifen dürfen Sie es nicht«, sage ich und denke: noch nicht, vorerst nur den Rahmen.

»Aber Arbeit hätten wir auch keine.«

»Wollen Sie dem Attentäter vielleicht noch als Dank eine Schachtel Mozartkugeln schicken?«

»Das wird ihm jetzt auch nicht mehr viel helfen.«

Hubert lacht.

»Sehen Sie den Braunschleier?«, sage ich und muss an Opa denken.

Zu seiner Zeit ging ein anderer brauner Schleier über die Malkunst hinweg, zum Glück nur für kurze Zeit im Verhältnis zu ihrem langen Leben.

»Wir müssen das Bild auch als Ganzes reinigen«, sage ich und richte meinen Hocker in die Position, die ich später benötigen werde.

Hubert schaltet das Mikroskop aus.

Um vier Uhr schließe ich ab.

Heute Abend werde ich zu Hause bleiben und malen.

Ich male groß und abstrakt.

Wie Vermeer, lebte er heute.

Werden Spender und Sponsoren zum Dank ins Museum geladen und sie besuchen mich, fragen sie oft, ob ich aufgeregt bin, wenn ich ein solches Bild vor mir habe – ein repräsentatives, teures, berühmtes Werk, keine zweite Wahl, nein, ein wirklich bedeutendes Gemälde. Diese Frage nervt. Die Menschen fragen wahrscheinlich nur, um die peinliche Stille in meiner Werkstatt zu durchbrechen, und nicht weil sie wirklich interessiert sind. Oder sie haben eine übertriebene Ehrfurcht vor der hohen Kunst. In solcher Leere fallen einem nur blöde Fragen ein. Ich denke an, wie heißt sie noch? Brita, nein, Carla, egal, sie ärgert sich immer wieder über die Frage, ob sie als Psychologin Gedanken lesen könne. Als ob man das könnte, so etwas kann doch niemand wirklich glauben, zumindest noch nicht. Ein Schauspieler erzählte in einem Zeitungsinterview, dass seine Fans von ihm wissen wollten, ob er all das, was er verkörpert, auch selbst erlebt habe, um authentisch sein zu können. Eine besonders dumme Frage. Das kann nicht wirklich ernst gemeint sein. Ja, soll er gesagt haben, er habe bereits drei Menschen erstochen, sei letztes Jahr an Herzversagen gestorben und liege seit drei Wochen mit Krebs im Bett.

Sind Sie aufgeregt? Aber fragen wird man wohl noch dürfen, sagen dann die Leute, wenn man ungehalten reagiert. Der Fragende überträgt seine Angst. Als Laie wäre man sicher nervös, oder als Jungarzt, der zum ersten Mal operiert. Wenn man nicht gewohnt ist, an Leonardos, Tizians, Bruegels und solchen Kalibern herumzumachen, dann ist die Ängstlichkeit angebracht. Das war ich beim ersten Mal auch, Clemens sei ehrlich. Einige wenige erkennen und wissen um die Großartigkeit, fragen nicht nur wegen der Bekanntheit der Künstler und weil sie beeindrucken wollen. Aber ob ich heute noch immer aufgeregt bin? Vielleicht angesichts der hohen Versicherungssumme oder weil solche Gemälde unverkäuflich sind. Am ehesten aus Ehrfurcht vor dem Werk, doch nur so lange, bis ich es auf dem Operationstisch habe, ab dann sind alle Bilder gleich. Klar wasche ich mir die Hände, bevor ich beginne, manchmal ziehe ich Gummihandschuhe über, ich konzentriere mich, versetze mich in den Künstler, in seine Malweise, Pinselstriche, Figuren, in die Landschaft, in den Raum, was auch immer abgebildet ist. Aber ob Adelige oder Diener, Generäle, Bauer oder Bürger, für mich sind alle gleich. Stimmt nicht immer, wer mehr bezahlt, bekommt mehr, und wer bedeutender ist. Bürger soll es nach unserem Unternehmensberater nicht mehr geben, nur mehr Kunden. Wir müssten uns im Museum als Kunden sehen, sagt er. Hubert der meine, ich der seine, der Portier für mich, ich für ihn, die Direktorin und ich füreinander, Tischler, Fotografen, Restauratorinnen, Kassier, Saalaufsicht, Besucher, Rubens, Dürer, Rembrandt, Vermeer, alles Kunden. Ab nun ist die Devise »immer nett sein«. Zu Kunden muss man das, auch wenn man einander nicht ausstehen kann. Jan Vermeer, wirst du nett zu mir sein?

Ich zittere.

Ist es der Kaffee oder die geforderte Nettigkeit?

Frühmorgens lag Raureif. Es ist kurz nach neun Uhr und die Straßen waren rutschig. Das Fahrrad lehnt an der Hauswand, Helm und Jacke hängen auf dem Haken, die Ledertasche liegt auf dem Schreibtisch, der schon die Metternich’sche Zensur erlebt hat, und mein Mobiltelefon auf dem Maltischchen. Ich bitte einen der Tischler zu mir. Sie trimmen gerade einen neuen Zierrahmen auf alt. Herr Rödler legt das Schnitzeisen zur Seite.

»Herr Hartmann?«, sagt er, nachdem er meine Werkstatt betreten hat.

Ich halte das Maßband bereit. Hubert übergibt ihm Handschuhe, beide heben die Malkunst von der Staffelei und legen sie auf ein Tuch, das ich auf dem Arbeitstisch zuvor ausgebreitet habe. Hundertzwanzig mal hundert Zentimeter, eines von Vermeers größten Bildern. Durch das Vergrößerungsglas messe ich 11,1 horizontale, 16,5 vertikale Leinwandfäden pro Quadratzentimeter. Ich kontrolliere ein zweites Mal, gehe zurück, ein paar Schritte bloß. Mit ausgestreckten Armen halten die Männer das Bild in die Höhe. Hält jemand ein solches Kunstwerk in Händen, ist er für gewöhnlich ein Dieb, wie derjenige, der 1911 die Mona Lisa aus dem Louvre gestohlen hat. Bis heute ist man nicht sicher, ob dort eine Fälschung, eine Kopie oder das Original hängt. Der letzte Diebstahl bei uns war vor fast zwanzig Jahren, als die Fassade des Museums renoviert wurde. Der Dieb, Inhaber einer Sicherheitsfirma, kam über das Gerüst und nahm die Saliera mit, ein goldenes Salz- und Pfefferfass, winzig, aus dem sechzehnten Jahrhundert, fünfzig Millionen Euro wert. Der Alarm schlug an, aber die Wärter schliefen. Oder spielten sie gerade Karten? Erst am nächsten Morgen wurde der Diebstahl bemerkt. Ein wenig beschädigt war sie schon, als sie zum Glück wiedergefunden wurde, aber wir haben sie wiederhergestellt. Und dazugelernt. Die Malkunst wurde bei ihrer Ankunft aus Amsterdam von Sicherheitsbeamten begleitet, Männer mit hochrasierten Köpfen, am Gürtel Schlagstock, Pfefferspray, Pistole, Funkgerät.

Ich bitte die beiden, das Bild zurück auf die Staffelei zu stellen.

»Der Rahmen ist nicht original, typisch neunzehntes Jahrhundert«, sagt Hubert.

Ich weiß es, lasse ihn sich seines Wissens erfreuen und bestätige.

»Das habe ich aus dem Protokoll der letzten Restaurierung von 1995«, sagt er.

Jetzt sehe ich es aufgeschlagen auf dem Tisch liegen.

»Danke«, sage ich.

Herr Rödler schließt die Tür von außen. Kurz darauf sehe ich ihn durch das Fenster zwischen unseren Räumen am neuen Rahmen weiter werken.

Hubert stellt sich hinter das Bild, fährt mit dem Vergrößerungsglas über die nicht von Leisten der Staffelei verdeckten Stellen.

»Die Inventarnummer von Hitlers Führermuseum ist links zu lesen, A…, und die Leinwand ist doubliert.«

Wir befreien die Malkunst vorsichtig aus dem Zierrahmen. Rahmenlos sieht sie nackt aus, wie auf Vermeers Staffelei vor mehr als dreihundertfünfzig Jahren.

Ich drehe mich zum Gemälde und lasse den Blick streifen. Wie zeitlos es ist. Zweihundert Jahre zu früh erschaffen. »Der frühe Vogel fängt den Wurm«, sagt Mama (oh Gott, Mamas Sprüche!). Vermeer war so ein früher Vogel, aber gefangen hat er nichts. Jung verstorben und hoch verschuldet wurde er erst lange nach seinem Tod wiederentdeckt. Diese Perspektiven! Die mittlere Senkrechte knapp neben Clio, die Waagrechte führt zur oberen Kante des Bildes, an dem der Maler sitzt. Ich glaube nicht, dass er mithilfe der Camera obscura gemalt hat, wie manche behaupten, eher spannte er Fäden von verschiedenen Fixpunkten aus und zeichnete einen Raster auf die Leinwand. Ein malender Architekt, ein architektonischer Maler. Alle anderen sehen hässlich aus vor einem Maler wie ihm. Und wie das Licht in einem Strom einfließt, immer von links, wo das Fenster ist. Die Glanzspiegelung, der Lichteinfall, der die Maske golden erscheinen lässt, der Schatten auf der Nase des Mädchens. Aus dem farblosen Dunkel holt er ans Licht, was das Auge gewöhnlich nicht sieht oder nicht sehen will. Wie er selbst ausgesehen hat? Man kennt kein Selbstbildnis, nur den Rücken, aber ob das sein Rücken ist? Wie hätte er sich von hinten malen können? Angeblich hat er manchen seiner Figuren sein Gesicht gegeben, sich in seine eigenen Bilder eingeschlichen, sich dem Betrachter untergejubelt.

Noch können wir nicht mit dem Auftragen von Farben beginnen. Zuerst festigen. Und dann endlich. Wo beginnen? Am Schnitt rechts oben? Oder links unten? In der Mitte? Den Beginn fürchte ich doch. Es ist immer ein erstes Mal. Was, wenn ich mich falsch entscheide? Tagelang, wochenlang kitten und retuschieren, und dann? Läuft die Arbeit gut, siehst du nicht, dass sie gut ist, und das ist gut. Millimeter, Zentimeter, Punkt für Punkt, Stelle für Stelle; wenn die Retusche abgeschlossen ist, merkt man nichts mehr von der Plage. Das sollte man auch nicht. Ein Sänger muss leicht klingen, hell, klar, rein, nicht knödeln und pressen, ein Tänzer soll durch die Lüfte fliegen. Alles Talent, sagt man dann, und der Schweiß ist vergessen. Auch meine eigenen Bilder zu beginnen, fällt mir schwer. Die leere Wand, der erste Strich. Dann Punkte, Linien, Flächen, auf den Körper bezogen, auf eine Idee, auf nichts, das erst im Nachhinein zu etwas wird. Es ist der Übergang, der mich quält, vom restaurierenden Handwerker, der für andere arbeitet, in den Welten der Großen wildert und sich mit ihrem Können schmückt, zu Clemens, dem Maler, der in seine eigenen Welten tauchen muss, in Keller steigt, aus sich selbst etwas hervorbringen soll. »In deiner eigenen Malerei liegt die Zukunft«, sagt Claudia, »aber erst wenn die Bilder verkauft sind, werden sie zu Kunst.« Sie will eine Ausstellung für mich organisieren.

Den Portier grüße ich im Vorbeiradeln.

»Schönen Abend«, rufe ich und freue mich aufs Malen. Heute weiß ich, womit ich beginnen werde: den breiten Pinsel in schwarze Farbe tunken, einen Strich ziehen und auslaufen lassen. Das Weitere wird sich ergeben.

Claudia wartet auf mich bei mir zu Hause.

Ich trete in die Pedale.

Es nieselt.

Vorsicht bei den Schienen, Clemens.

Ich richte meinen Drehhocker höher, nehme den letzten Schluck Kaffee. Er ist kalt. Kalter Kaffee macht schön (Mama!). Während ich frischen aufstelle, zähle ich. Neun Monate werden wir noch zusammen sein, hundertachtzig Tage, sechsunddreißig Wochen, tausendvierhundertvierzig Stunden, von Montag bis Freitag. Mein halbes Leben verbringe ich schon hier, in meiner Höhle, meinem Nest, meiner Vergangenheit.

Es klopft.

»Wer stört?«, frage ich.

Während Magister Stöckl in sein Tablet tippt, sagt er: »Zeigen Sie mir bitte Ihre Timeline.«

»Meinen Sie den Zeitplan?«

»Wenn Sie so wollen.«

Ich prüfe sein Kopfrechnen.

»Hundertachtzig Tage minus vierzehn sind?«

Er tippt.

Ich sage: »Hundertsechsundsechzig.«

Er starrt in den Minicomputer, dann sagt er: »Stimmt.«

Ich werfe ihm vor, dass er mich aufhält, und prüfe, wie die Haftung passt.

»Sie sind in Verzug«, sagt er.

»Aus Ihrer Sicht ist das richtig.«

Er fragt, ob ich zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören möchte.

»Weder gewinnen noch verlieren, Herr Stöckl, einfach arbeiten.«

Gehöre ich ab jetzt zu den Verlierern, wenn ich nicht schneller und nicht weniger sorgfältig arbeite? Entweder schaffst du es oder du bist raus.

»Ich danke Ihnen für Ihre Erinnerung, aber …«

Im Fortgehen höre ich ihn sagen, er müsse den Verzug leider melden.

»Herr Vermeer, das hätten wir uns niemals vorstellen können, dass Ihnen solche Typen vorschreiben wollen, wie gearbeitet werden soll, mit einem Kunstverständnis, das Malen nach Zahlen nicht übersteigt.«

»Du hast keine Ahnung, welche Idioten mein Atelier besucht haben.«

Ich lasse mich auf den Hocker plumpsen, die Sitzfläche rutscht um ein viertel Meter runter, drücke den Hebel nach oben und fahre wieder hoch.

»Sie haben alles mitgehört, was hier gesprochen wurde?«, frage ich.

»Du kannst mich duzen, wir sitzen doch so lange miteinander. Nur damit es klar ist, von Chinesen will ich nie kopiert werden.«

»Würde ich nie zulassen«, sage ich.

Lange an einem Bild zu sitzen, macht einen schon etwas schrullig. Man braucht ein Gegenüber, im Zweifel erschafft man sich eines.

»Jan?«, sage ich.

Er soll nicht sehr gesprächig gewesen sein, auch wenn er aus einem Gasthaus stammte, das zumindest eine Zeit lang Geld abwarf. Es ist vielleicht nicht schlecht, neben der Kunst ein regelmäßiges Einkommen zu haben (Papa meinte, dass ich als Maler nebenher einen Brotberuf brauche). Trotzdem waren die Vermeers häufig klamm, er hat wenige Bilder gemalt und verkauft. Langsam dürfte er aber nicht gewesen sein, seine Nass-in-Nass-Malerei ist erkennbar, das zeigen die Pinselstriche. Er muss die neue Farbe aufgetragen haben, bevor die untere Schicht trocken war. Hatte er auch schlechte Tage? Sicher, wie jeder von uns. Dann wird man langsamer, korrigiert herum, und wenn es nichts wird, ist man verzweifelt und fängt wieder von vorne an.

»Jan? Warst du manchmal verzweifelt?«

Keine Antwort. Habe ich ihn wirklich gehört? So wirklich? Oder bilde ich mir das nur ein?

Ich muss bald Schluss machen. Zu lange sitze ich heute schon an der Staffelei.

Fünf nach neun. Kaffee schwarz. Immer schwarz. Mit Milch beeinträchtigt er Leber und Magen, ohne Milch nur den Magen. Die Kaffeetasse ist meine Tasse, von meiner Tochter im Kindergarten getöpfert. »Clemens« steht krakelig in Grün darauf, mehr Malerei als Schrift, ein Kunstwerk, originär, im Verständnis einer Fünfjährigen, unverseucht von Kunstschulen, ohne Stress und Druck im geschützten Nest hingemalt. Jetzt ist Laura vierundzwanzig und mag mich immer noch. Clemens mit C, nach meinem Onkel in Amerika, den ich leider nur einmal im Leben getroffen habe. Er war der Nachkriegswelt entflohen, der aufregende Onkel aus Amerika. Wer hatte schon einen Onkel in Amerika? Zumindest in dieser Sache war ich ein Star in der Schule. Letztes Jahr hat er sich erschossen. Unheilbarer Krebs. So war der Onkel, ein Abenteurer, immer selbstbestimmt. In letzter Zeit sterben viele meiner Bekannten oder werden schwer krank. Wie lange habe ich noch? In und an mir wurde zuletzt alles untersucht, vorne, hinten, oben, unten. Nichts zu finden. Das gibt es doch nicht. Andere sind krank und ich habe nichts. Clemens, sei froh, dass nichts gefunden wurde. Wobei das auch nichts bedeutet. Ein Kollege aus der Textilrestaurierung ist eines Tages einfach nicht mehr aufgewacht. Lungenembolie. Einatmen. Zack. Schluss. Kein Ausatmen mehr. Dabei war er gesund, angeblich, ist nie im Spital gewesen. Man sollte Sterbehilfe freigeben. Nicht alles und jeder kann gerettet werden. Auch nicht jedes Kunstwerk. Zu viel wird aufgehoben, oft das Falsche.

Ich stelle meine Tasse auf dem Schreibtisch ab, winke durch das Glasfenster an der Seite der Kollegin von der Papierrestaurierung zu. Nun wieder ordentlich in die Dokumentation eintragen. Ich sitze wie Jan Vermeer, aber ich tippe Daten in den Computer. Er schaut auf die Leinwand, ich auf den Bildschirm. Mir krampfen sich die Finger zusammen. Ich würde lieber malen als stupide in die Tasten zu hämmern.

Fertig.

Was würde mit der Malkunst passieren, wenn wir sie so beließen, wie sie jetzt ist? Was haben die Menschen davon, wenn wir die Kunstwerke retten und wen interessiert das schon, wenn wir billigere Materialien verwenden? Ich nehme die Lupe, gehe nahe an die Leinwand. Allein mit der Malkunst stelle ich mir Fragen: Wo genau sind die Beschädigungen der Oberflächen, wie tief, wie lang, wie breit, entdecke winzige Teile der Malschicht, abgeblättert, oberhalb des Mädchengesichts, am zurückgebundenen Vorhang, an der Wand. Wie Columbo. Die Serie sehe ich gerne und immer wieder neu, weil ich bald nach dem Beginn einschlafe. Mit seiner scheinbar unscheinbaren Art überlistet er die anderen und sich selbst, verfängt sich nicht in Mustern. Ein Schnitt taucht auf wie das aufgerissene Maul eines aggressiven Pavians. Zwei Risse an den Enden, eine gleichmäßige, tiefe Verletzung. Ich setze mich wieder an den Computer und halte die Beschädigungen fest.

Die Direktion drängt auf den Restaurierungsplan, der sich ohnehin ändern wird. Vieles entdeckt man doch erst im Tun, gleich ob geplant oder nicht. Hubert wird eine schöne Power-Point-Präsentation basteln, damit werden wir sie beruhigen.

Delft, 14. Mai 1669

Die Tür steht offen, ich hänge die Wäsche in die Sonne. Das Boot bringt frischen Wein, die alte Herrin sitzt und stickt, die junge schreibt, die Kinder spielen, das kleinste sitzt neben den Füßen der Mutter, mein Herr malt im oberen Stock. Die alte Herrin ist gut und streng, die junge bekommt ein Kind nach dem anderen, manche sind schon tot.

Sie sagen, ein Stadtrat wird kommen, und sein Sohn, und der Sekretär des Prinzen. Ich soll schneller arbeiten. Die junge Frau schickt ihre Kinder hinaus, das kleinste bleibt bei mir. Oft kommen Menschen Bilder anschauen, selten kaufen sie. Manche lassen malen, mein Herr soll ein Besonderer sein, ich sehe ihn, wenn ich ihm das Essen bringe oder seine Werkstatt putze. Mischt er Farben, dann riecht es scharf. So schöne Farben. Sie sind teuer, sagt die alte Herrin, zu teuer, und er malt zu langsam und verkauft zu wenig. Dann hilft sie ihm und holt Münzen aus ihrer Tasche.

Drei Herren stehen vor dem Haus, schön gekleidet, der eine sieht aus wie ein Prinz. Die Männer wollen Wein. Die alte Herrin ruft, ich laufe, binde eine saubere Schürze um. Mein Herr ist der Beste, höre ich. Einer will kaufen, aber mein Herr will nicht, nur ein kleines Bild. Ich komme wieder, sagt der eine. Mein Herr verbeugt sich, die Herrschaften grüßen. Der junge Mann sieht mich an. Ich knickse aus der Ecke. Sie gehen. Ich hoffe, sie kommen wieder.

Der Himmel ist bedeckt, zu wenig Licht dringt von außen durch die hohen Fenster. Ich schiebe die Leuchte näher zum Bild, entdecke eine noch nicht verzeichnete lädierte Stelle am Kronleuchter und fotografiere sie.

Klack.

»Nummer 234 – kleiner Riss«, tippe ich in den Computer und suche nach weiteren unentdeckten Schäden.

Wie hat die Malkunst nur überleben können? Verschollen, anderen Malern zugeschrieben, in Bunkern gelagert, in Stollen versteckt. Sie wurde um achtzehnhundert günstig vom Grafen Czernin erworben, nur mit einer anderen Signatur.

»Jan, du warst genauso vergessen wie wir Restauratoren«, sage ich.

Ohne uns wäret ihr alle nicht mehr am Leben, aber das sage ich nicht.

Wir malen eine winzige Stelle in das restaurierte Bild, mit dem unser Ich überlebt. Auch dies sage ich nicht. Ein kleines Geheimnis. Eine Tasse, eine Vase, eine Blume, etwas, das nicht sofort auffällt, oder wir verstecken etwas unter der Malschicht. Bei einer der nächsten Restaurierungen taucht es auf. Dann erinnert man sich, dass es auch uns gab. Ich habe mich schon in vielen Bildern verewigt, bisher niemandem davon erzählt, schon gar nicht, in welchem Gemälde und an welcher Stelle. Jeder hat seine Geheimnisse. Wir nehmen sie mit ins Grab. Kleine Freuden in langweiligen Zeiten.

»Jan, du musst einen besonderen Schutzengel gehabt haben«, sage ich und rufe meinen Assistenten.

Er meldet sich nicht. Ich laufe in seine Werkstatt, klopfe ihm auf die Schulter. Er zuckt zusammen und reißt sich die Kopfhörer von den Ohren.

»Sie haben doch bei mir Ihre Diplomarbeit über die Malkunst geschrieben. Wann wurde entdeckt, dass das Bild kein de Hooch ist?«

»1865.«

»War das nicht dieser Franzose, der …, wie heißt er noch? Thierry?«

»Thierry-Bürger«, sagt Hubert.

»Ach ja, der Bürger.«

»Er hat sich nur den deutschen Namen zugelegt, weil er vor Napoleon nach Deutschland flüchten musste. Aber vorher hat auch ein Freiherr von Waagen erkannt, dass die Malkunst ein Vermeer sein könnte.«

»Gut, gut. Nicht umsonst habe ich Ihre Arbeit mit ›Ausgezeichnet‹ beurteilt. Kommen Sie bitte, ich brauche Ihre Hilfe.«

Wir gehen in meine Werkstatt.

Hubert stellt sich vor das Bild und sagt: »Hier sind Trocknungsrisse.«

»Das sind keine Schäden, die entstehen mit der Zeit.«

»So große auch?«

»Die lassen wir so, aber machen wir mit der Firnisreduzierung weiter.«

»Sie meinen: Ich soll …«