9,99 €

Mehr erfahren.

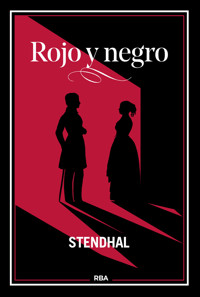

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Rojo y negro es la historia de Julien Sorel, un joven de provincias pobre, inconformista y ambicioso, que inicia su ascenso social con el fin de llegar muy lejos. Pero es también el relato de una época y de un país que ha atravesado un período convulso y que aún está inmerso en un profundo proceso de cambio. Incomprendida en su tiempo y denostada en los círculos de poder durante décadas, Rojo y negro se considera hoy una de las novelas definitivas del siglo XIX. Stendhal tenía una singular maestría para perfilar personajes de una manera muy sutil, retratar un momento clave de la historia francesa y desplegar una narración directa y sin concesiones. «Rojo y negro es una grandísima novela, y leerla, una experiencia única». WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 955

Veröffentlichungsjahr: 2026

Ähnliche

Índice

Nota sobre la traducción

Nota previa

Primera parte. la verdad, la áspera verdad. danton

1. Una pequeña ciudad

2. Un alcalde

3. Un cura

4. Un padre y un hijo

5. Una negociación

6. El aburrimiento

7. Las afinidades electivas

8. Pequeños acontecimientos

9. Una velada en el campo

10. Y una pequeña fortuna un gran corazón

11. Una velada

12. Un viaje

13. Las medias caladas

14. Las tijeras inglesas

15. El canto del gallo

16. El día siguiente

17. El primer teniente de alcalde

18. Un rey en verrières

19. Pensar hace sufrir

20. Las cartas anónimas

21. Diálogo con un amo

22. Maneras de comportamiento en 1830

23. Tribulaciones de un funcionario

24. Una capital

25. El seminario

26. El mundo o lo que le falta al rico

27. Primera experiencia de la vida

28. Una procesión

29. El primer ascenso

30. Un ambicioso

Segunda parte. Elle n’est pas jolie, elle n’a point de rouge

1. Ceres del campo

2. Entrada en el gran mundo

3. Los primeros pasos

4. El palacio de la mole

5. La sensibilidad y una gran dama piadosa

6. El modo de hablar

7. Un ataque de gota

8. ¿Qué decoración hace más distinguido?

9. El baile

10. La reina margarita

11. El poder de una muchacha

12. ¿Será un danton?

13. Un complot

14. Reflexiones de una joven

15. ¿Será un complot?

16. La una de la madrugada

17. Una vieja espada

18. Momentos crueles

19. La ópera bufa

20. El jarrón japonés

21. La nota secreta

22. La discusión

23. El clero, los bosques, la libertad

24. Estrasburgo

25. El ministerio de la virtud

26. El amor moral

27. Los mejores cargos eclesiásticos

28. Manon lescaut

29. El aburrimiento

30. Un palco en la ópera bufa

31. Darle miedo

32. El tigre

33. El infierno de la debilidad

34. Un hombre inteligente

35. Una tempestad

36. Detalles tristes

37. Una torre

38. Un hombre poderoso

39. La intriga

40. La tranquilidad

41. El juicio

42

43

44

45

Notas

Título original en francés: Le rouge et le noir.

© de la traducción y las notas: Juan Díaz de Atauri.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2026.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición en esta colección: febrero de 2026.

REF.: OBEO040

ISBN: 979-13-7031-120-9

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN

Para la traducción de la presente edición se ha optado, con Henri Martineau, por la edición original. Se incorporan las adiciones de la mano de Stendhal en su ejemplar heredado por Donato Bucci, en forma de notas al final de cada capítulo, con objeto de no cargar la lectura; así mismo, se anotan al final de capítulo, las correcciones de 1854 de la edición de Michel Lévy. Al final de la nota entre paréntesis va apuntado «Bucci» para las correcciones y observaciones de Stendhal y «1854», para las de la edición Lévy; siendo estas últimas, en muchos casos, cambios en el orden de las palabras, o sustituciones de unas palabras por otras, por proximidad de significado, no siempre tienen sentido o son posibles en una traducción a otra lengua, por lo que se ha prescindido de muchas de ellas. A pie de página aparecen algunas notas con las que se ha querido facilitar algún dato que ayude a la comprensión de la lectura. No siendo esta una edición crítica, se ha evitado siempre, de todas formas, tanto la consideración filológica como la valorativa.

NOTA PREVIA

Esta obra estaba lista para ser publicada cuando tuvieron lugar los grandes acontecimientos de julio que impusieron al pensamiento una dirección poco favorable a los juegos de la imaginación. Tenemos motivos para creer que las páginas que siguen fueron escritas en 1827.1

PRIMERA PARTE

La verdad, la áspera verdad.

DANTON

1

UNA PEQUEÑA CIUDAD

Put thousands together

Less bad,

But the cage less gay.1

HOBBES

La pequeña ciudad de Verrières es una de las más bonitas del Franco Condado. Sus casas blancas de puntiagudos tejados rojos se extienden por la falda de una colina, manchada aquí y allí por las espesas frondas de los vigorosos castaños que traslucen cualquier accidente del terreno por pequeño que sea. Un poco más abajo, a poco más de cien metros de las murallas que construyeron antaño los españoles y que ahora están en ruinas, corre el Doubs.

Una alta montaña, uno de los ramales del Jura, resguarda Verrières por el norte. Con los primeros fríos de octubre las quebradas cimas del Verra se cubren de nieve. Desde la cumbre se despeña un torrente que atraviesa la ciudad antes de arrojarse en el Doubs; su corriente suministra fuerza motriz a las numerosas serrerías que hay en la zona; es esta una industria muy simple que proporciona cierto bienestar a buena parte de sus habitantes —más campesinos que gente de ciudad—. Pero no son las serrerías lo que ha traído riqueza a la ciudad. El desahogo general, la prosperidad que, tras la caída de Napoleón, ha permitido rehacer las fachadas de casi todas las casas de Verrières, se debe a la fábrica de telas estampadas, las llamadas telas de Mulhouse.

Nada más entrar en la ciudad lo aturde a uno el estruendo de una máquina atronadora y de apariencia terrible. Una rueda impelida por el agua del torrente mueve veinte martillos pilones que se alzan y caen con un estrépito que hace retemblar el pavimento. Cada uno de estos martillos fabrica no sé cuántos miles de clavos al día. Unas graciosas muchachitas, casi unas niñas, colocan unos pedazos pequeños de hierro en los bancos para que, al golpearlos, los transformen en clavos los enormes martillos. Este trabajo, aparentemente tan rudo, es una de las cosas que más sorprenden al viajero que se adentra en las montañas que separan Francia de Suiza. Si el recién llegado preguntara de quién es la imponente fábrica de clavos que ensordece a los viandantes de la calle principal, le contestarían con demorado acento: «¡Ah!, es del señor alcalde».

Y si ese mismo viajero se entretiene unos instantes en esa gran calle de Verrières, que sube desde la orilla del Doubs hasta casi la cima de la colina, puede tener la seguridad de que acabará por ver a un hombre alto con aspecto de persona ocupada e importante.

Ante su presencia, todos los sombreros se alzan inmediatamente. Su pelo es entrecano y va vestido de gris. Es caballero de varias órdenes. Tiene la frente despejada, la nariz aguileña y, en conjunto, un rostro que no carece de cierta regularidad; a primera vista, podría decirse que a la circunspección de alcalde de la ciudad su semblante añade ese atractivo que aún puede verse en algunos hombres de cuarenta y ocho o cincuenta años. Pero al viajero parisiense le llamará enseguida la atención un aire de autosatisfacción y de suficiencia unido a un no sé qué de limitado y de escasez de ingenio. Se dará cuenta, en fin, de que el talento de este hombre se limita a cobrar puntualmente lo que le deben a él y a pagar lo más tarde posible lo que debe él.

Así es el alcalde de Verrières, el señor de Rênal. Tras cruzar la calle con mesurado paso, entrará en el ayuntamiento y el viajero dejará de verlo. Pero, si sigue paseando, cien pasos más arriba, podrá ver una casa de bastante buen aspecto, y, al otro lado de la verja de hierro contigua, unos jardines magníficos. Al fondo, las colinas de la Borgoña dibujan la línea del horizonte, como si estuviera trazada expresamente para dar placer a la vista. Este panorama hace olvidar al viajero el aire viciado de mezquinos intereses dinerarios que empezaban a asfixiarlo.

Le informarán de que la casa es del señor de Rênal. El alcalde de Verrières ha podido construirse —acaba de terminarla— esta hermosa casa de piedra de sillería con los beneficios obtenidos por su gran fábrica de clavos. Dicen que la suya es una antigua familia española; al parecer, establecida en la región mucho antes de que la conquistara Luis XIV.

Desde 1815 se avergüenza de ser un empresario industrial: 18152 lo hizo alcalde de Verrières. Los muros escalonados, que sostienen las distintas partes de este magnífico jardín, que, de terraza en terraza, llega hasta el Doubs, también son retribución a las habilidades del señor de Rênal en el comercio del hierro.

No esperéis ver en Francia esos jardines pintorescos que rodean las ciudades industriales de Alemania, Leipzig, Frankfurt, Núremberg... En el Franco Condado, cuantos más muros se alzan, cuanto más se erizan de piedras colocadas unas encima de las otras las propiedades, mayor ascendencia se llega a tener sobre los vecinos. Los jardines del señor de Rênal, repletos de muros, despiertan aún más admiración porque algunos de los pequeños terrenos que ocupan los ha comprado a peso de oro. Un ejemplo de ello: cuando se llega a Verrières, hay una serrería cuya sorprendente situación a orillas del Doubs llama la atención; tiene, por encima del tejado una tabla en la que está escrito con letras gigantescas el nombre de sorel; pues bien, esa serrería, hace seis años, ocupaba el espacio en que ahora se levanta el muro de la cuarta terraza de los jardines del señor de Rênal.

A pesar de su orgullo, el señor alcalde tuvo que rogarle muchas veces al viejo Sorel, un campesino terco y obstinado, y tuvo que pagarle una buena cantidad de luises de oro para que accediera a llevarse su taller a otra parte. Y por lo que hace al arroyo que movía la sierra —un bien público—, el señor de Rênal consiguió que fuera desviado, gracias a las influencias que tiene en París. Esta concesión se le hizo después de las elecciones de 182...

Le cambió a Sorel la pieza de terreno por otra, quinientos pasos más abajo, a orillas del Doubs, a razón de cuatro fanegas por una. Y aunque la nueva situación fuera mucho más ventajosa para su negocio de tablas de pino, el tío Sorel, como lo llaman desde que es rico, se las arregló para sacar de la impaciencia y de la manía de propietario que animaba a su vecino la suma de 6.000 francos.

Bien es verdad que tal negocio ha sido muy criticado por la gente sensata del lugar. Un día, un domingo —de esto hace ya cuatro años—, que el señor de Rênal volvía de la iglesia con su traje de alcalde, vio a lo lejos al viejo Sorel, iba este con sus tres hijos, y sonrió al mirarlo. Aquella sonrisa le amargó el día al señor alcalde; desde entonces no ha dejado de pensar que hubiera podido conseguir la permuta a un coste menor.

Si se quiere gozar de la consideración pública en Verrières, es fundamental no adoptar —sin dejar por ello, no obstante, de construir muchos muros— ninguno de los proyectos que traen de Italia los albañiles que, en primavera, atraviesan los pasos del Jura camino de París. Semejante innovación le valdría al imprudente constructor una reputación eterna de mala cabeza, y quedaría condenado para siempre por la gente prudente y moderada que administra el buen nombre en el Franco Condado.

Lo cierto es que esa gente prudente ejerce el despotismo más abrumador; por culpa de esa palabra ruin, la vida en las ciudades pequeñas se hace insoportable a quien haya vivido en esa gran república llamada París. La tiranía de la opinión, ¡y qué opinión! Es tan estúpida en las pequeñas ciudades de Francia como en los Estados Unidos de América.

2

UN ALCALDE

L’importance! Monsieur, n’est-ce rien? Le respect des sots, l’ébahissement des enfants, l’envie des riches, le mépris du sage.1

BARNAVE

Afortunadamente para la reputación, como administrador, del señor de Rênal, el paseo que bordea la colina a más de treinta metros por encima del Doubs necesitaba un enorme muro de contención. Gracias a su admirable situación, este paseo tiene una de las vistas más pintorescas de Francia. Pero todas las primaveras, cuando el agua de las lluvias corría por encima lo agrietaba con surcos tan hondos que lo hacían intransitable. Esta molestia, que era general, le dio al señor de Rênal la feliz oportunidad de inmortalizar su administración con un muro de unos seis metros y medio de altura y de setenta u ochenta metros de longitud.

Este parapeto del muro le costó al señor de Rênal tres viajes a París, porque el penúltimo ministro de Interior se había declarado enemigo mortal del paseo de Verrières; pero ahora, el parapeto se alza en poco más de un metro por encima del suelo. Y, en desafío a todos los ministros presentes y pasados, luce una magnífico frente de piedra de sillería.

¡Cuántas veces, con la imaginación puesta aún en los bailes de París, abandonados el día anterior, y con el pecho apoyado en los hermosos bloques de piedra entre gris y azul, habré dejado que se perdiera mi mirada por el valle del Doubs! Más allá, en la orilla izquierda, serpean cinco o seis valles en cuyo fondo se ven perfectamente los arroyuelos, que saltan de cascada en cascada antes de hundirse en el Doubs. En estas montañas el sol calienta de firme, y cuando cae a plomo en este mirador, los ensueños del viajero quedan protegidos por unos plátanos magníficos. Su rápido crecimiento y su hermoso verdor azulado se deben a la tierra traída por orden del señor alcalde y puesta tras el inmenso muro de contención; pues, a pesar de la oposición del Consejo Municipal, ha ensanchado el paseo en más de dos metros (aunque él sea un ultra y yo un liberal, le aplaudo la decisión); todo ello hace que, en opinión del alcalde y del señor Valenod —el ufano director del asilo de Verrières—, este mirador no tenga nada que envidiar al de Saint-Germain-en-Laye.

Por mi parte, solo puedo ponerle una objeción a la Avenida de la Fidelidad —como se llama oficialmente y puede leerse en quince o veinte ocasiones en otras tantas placas de mármol que le han valido una cruz más al señor de Rênal—, y la objeción que yo le haría a la Avenida de la Fidelidad está en el modo bárbaro en que la autoridad manda podar y desmochar a lo vivo estos vigorosos plátanos. En vez de recordar, con sus cabezas bajas, redondas y chatas, a la más vulgar de las hortalizas, lo que estos árboles piden son esas formas magníficas que lucen en Inglaterra. Pero la voluntad del señor alcalde es despótica y, dos veces al año, se amputa despiadadamente a todos los árboles de propiedad municipal. Dicen los liberales locales, pero exageran, que la mano del jardinero municipal se ha hecho más rigurosa desde que el señor vicario, el padre Maslon, tomó la costumbre de quedarse con el producto de la poda.

Este joven eclesiástico había sido enviado desde Besançon, hacía ya unos años, para vigilar al padre Chélan y a algunos otros curas de los alrededores. Un viejo cirujano mayor del ejército de Italia, retirado en Verrières, y que, según el señor alcalde, había sido a la vez jacobino y bonapartista, se había atrevido un día a quejársele por la mutilación periódica de los preciosos árboles.

—Me gusta la sombra —contestó el señor de Rênal con el matiz de altivez adecuado al trato con un cirujano miembro de la Legión de Honor—, me gusta la sombra; hago podar mis árboles para que den sombra; y no concibo que un árbol sirva para nada distinto, sobre todo cuando, a diferencia del provechoso nogal, no produce beneficios.

Esa es la gran frase que lo determina todo en Verrières: producir beneficios. En estas dos palabras, nada más, queda planteado el pensamiento habitual de más de las tres cuartas partes de sus habitantes.

Producir beneficios es el argumento decisivo para todas las cosas en esta pequeña ciudad tan bonita a primera vista. El forastero recién llegado, seducido por la belleza de estos valles tan profundos y frescos que la rodean, imagina que sus habitantes son sensibles a la belleza; de hecho, no hacen más que hablar de la belleza de su región y no puede negarse que la tienen en mucho, pero es porque esa belleza atrae a los forasteros, cuyo dinero enriquece a los hosteleros, lo que, mediante el mecanismo de la fiscalidad municipal, produce beneficios a la ciudad.

En un hermoso día de otoño, el señor de Rênal paseaba por la Avenida de la Fidelidad con su mujer cogida del brazo. Sin dejar de escuchar a su marido, que hablaba con gravedad, la señora no perdía de vista a sus tres pequeños que correteaban. El mayor, que tendría unos once años, se acercaba constantemente al parapeto con evidentes ganas de subirse a él. Cada vez que lo hacía, se oía la voz dulce que pronunciaba el nombre de Adolphe, entonces el niño renunciaba a su ambiciosa idea. La señora de Rênal tenía unos treinta años, pero era todavía bastante bonita.

—Puede que aun tenga que arrepentirse ese buen señor de París —decía el señor de Rênal con cara de estar ofendido y más pálido que de ordinario—. Al fin y al cabo, tengo algunos amigos en Palacio...

Pero, aunque pienso hablaros durante doscientas páginas de la vida en provincias, no incurriré en la crueldad de haceros padecer la prolijidad y las rebuscadas consideraciones de un diálogo provinciano.

Aquel buen señor de París, que tan odioso le parecía al alcalde de Verrières, no era otro que el señor Appert,2 que, dos días antes, había encontrado el modo de introducirse en la cárcel, en el asilo de Verrières e incluso en el hospital administrado gratuitamente por el alcalde y los principales propietarios del lugar.

—Pero —decía tímidamente la señora de Rênal—, usted3 administra los fondos de los pobres con una probidad escrupulosa, ¿en qué iba a perjudicarle ese señor de París?

—No viene más que a vomitar censuras, y luego publicará artículos en los periódicos liberales.

—Que usted no lee nunca, amigo mío.

—Pero esos artículos jacobinos se comentan y todo eso nos distrae y nos impide hacer el bien.* Esto no se lo pienso perdonar nunca al cura.

3

UN CURA

Un curé vertueux et sans intrigue est une Providence pour le village.1

FLEURY

Conviene recordar aquí que el cura de Verrières, un anciano de ochenta años que gracias al aire de estas montañas poseía una salud y un carácter de hierro, tenía el derecho a entrar, a cualquier hora, en la cárcel, en el hospital e, incluso, en el asilo. El señor Appert, que venía de París, recomendado al cura, había tenido la prudencia de llegar a las seis de la mañana, a una ciudad pequeña y curiosa, y había ido directamente a la casa del cura.

Cuando el padre Chélan leyó la carta que le enviaba el marqués de La Mole, par de Francia y el hombre más rico de la provincia, se quedó pensativo.

«Soy viejo y en este pueblo me quieren —murmuró para sí—, ¡no se atreverán!», y, dirigiéndose sin más dilación al señor de París, con una mirada en la que, a pesar de los muchos años, brillaba el fuego sagrado que anuncia el placer de llevar a cabo una obra buena no exenta de peligro, le dijo:

—Venga usted conmigo, señor, pero le ruego que, ni delante del carcelero ni, sobre todo, delante de los celadores del asilo, diga una sola palabra a propósito de lo que veamos allí.

El señor Appert se dio cuenta de que aquel clérigo era un hombre bueno. Siguió al venerable sacerdote, visitó la cárcel, el hospicio, el asilo; hizo muchas preguntas y, aunque más de una respuesta le sorprendió vivamente, no se permitió el menor asomo de censura.

La visita duró algunas horas. El cura invitó a cenar al señor Appert, que se excusó diciendo que tenía que escribir unas cartas: no quería comprometer más a su generoso acompañante. A eso de las tres, volvieron al asilo a terminar la inspección, e inmediatamente después se dirigieron a la cárcel. Allí, a la puerta, se encontraron al carcelero, un gigante de casi dos metros de altura, piernas arqueadas y un rostro innoble, que el miedo convertía en repulsivo.

—Señor cura —le dijo al sacerdote en cuanto lo vio—, ¿es el señor Appert este caballero que viene con usted?

—¿Qué importa quién sea? —dijo el cura.

—Es que, desde ayer, tengo orden estricta de no admitir al señor Appert en la cárcel. Envió la orden el señor prefecto con un gendarme que tuvo que galopar toda la noche.

—Le informo a usted, señor Noiroud —dijo el cura—, que este viajero que viene conmigo es el señor Appert. Y, ahora, ¿no sabe usted que me asiste el derecho a entrar en la cárcel a cualquier hora del día o de la noche, acompañado de quien yo quiera?

—Sí, señor cura —musitó el carcelero bajando la cabeza como un bulldog al que el miedo al palo obligara a obedecer—. Solo que, señor cura, tengo mujer e hijos y, si alguien me denuncia, me destituirán; y yo no vivo más que de mi sueldo.

—Tampoco a mí me haría gracia perder mi sueldo —le contestó el buen cura, con una voz gradualmente más emocionada.

—¡No compare, señor cura! —contestó con viveza el carcelero—; todo el mundo sabe que tiene usted una finca que le renta ochocientas libras...

Estos son los hechos que, comentados y exagerados de más de veinte formas diferentes, agitaban los odios de Verrières desde hacía diez días. En aquel momento constituían la materia de la pequeña discusión que mantenían el señor de Rênal y su mujer. Aquella misma mañana, el señor alcalde, acompañado del director del asilo, el señor Valenod, había ido a la casa del cura a manifestarle su profundo disgusto. El padre Chélan, que no tenía ningún protector, se dio cuenta del alcance real de sus palabras.

—¡Está bien, señores; seré el tercer cura de ochenta años a quien se destituya en este municipio!i Hace cincuenta y seis años que estoy aquí; he bautizado a casi todos los habitantes de la ciudad, que no era más que un poblachón cuando yo llegué. Todos los días caso a chicos a cuyos abuelos también casé hace ya mucho tiempo. Verrières es mi familia;ii cuando vi al forastero me dije: «Probablemente este hombre llegado de París sea un liberal, pues hay muchísimos; pero ¿qué daño puede hacerles a nuestros pobres y a nuestros presos?».

Los reproches del señor de Rênal y, sobre todo, los del señor Valenod, el director del asilo, eran cada vez ásperos.

—¡Bueno, bueno, señores, hagan que se me destituya! —terminó por exclamar el anciano sacerdote, con voz trémula—, de todas formas, no me iré de aquí. Ya saben que hace cuarenta y ocho años heredé una finca que renta ochocientas libras. Ese dinero me permitirá vivir. No ahorro nada de mi paga, señores míos, así que no me da ningún miedo que me digan que voy a perderla.

El señor de Rênal solía tener una relación armoniosa con su mujer;iii pero, en aquel momento, no sabiendo qué oponer a la idea de «¿qué mal puede hacerles a nuestros presos ese señor de París?», que ella repetía tímidamente, estaba a punto de enfadarse de verdad. Justo entonces, ella lanzó un grito: el segundo de sus hijos acababa de subirse al pretil del paseo y estaba corriendo por encima, a una altura de casi siete metros por encima de la viña que había al otro lado. El miedo de asustar al niño y provocar que cayera le impedía pronunciar una sola palabra. Finalmente, el niño, que se reía orgulloso de su proeza, se fijó en su madre, vio su palidez, saltó al paseo y corrió hacia donde estaba. Recibió una buena regañina.

Este acontecimiento menor provocó un cambio de conversación.

—Está decidido, voy a traer a mi casa a Sorel, el hijo del aserrador —dijo el señor de Rênal—; cuidará a los niños que empiezan a ser demasiado diablillos para nosotros. Es un joven clérigo, o poco le falta, buen latinista, y ayudará a los niños en sus estudios; dice el cura que es un hombre de carácter. Le daré trescientos francos y la comida. Tenía alguna duda sobre su moralidad, pues era el ojo derecho de aquel viejo cirujano, miembro de la Legión de Honor, que, con el pretexto de que era primo suyo, estaba de pensión en casa de los Sorel. Seguro que aquel hombre, en última instancia, no era más que un agente secreto de los liberales; decía que el aire de nuestras montañas era muy bueno para su asma; pero eso está por demostrar. Había hecho todas las campañas de Buonaparté en Italia y, según dicen, también por entonces votó no al Imperio.2 Aquel liberal le enseñó latín al hijo de Sorel y le dejó todos los libros que había traído. Así que nunca se me habría ocurrido que nuestros hijos se acercaran al hijo del carpintero, pero el cura, justo el día antes del encontronazo que nos ha separado para siempre, me contó que ese Sorel estudia teología desde hace tres años con idea de entrar en el seminario; o sea, que no es liberal y es latinista.

»El trato nos conviene por más de una razón —continuó el señor de Rênal, volviéndose hacia su mujer con ademán de diplomático—; Valenod está muy orgulloso de los dos caballos que acaba de comprar para su calesa, esos dos hermosos normandos; pero no tiene preceptor para sus hijos.

—Podría quitarnos este.

—¿Entonces, te parece bien mi idea? —dijo el señor de Rênal, agradeciéndole a su mujer con una sonrisa la excelente idea que acababa de tener—. Si es así, queda decidido.

—Bendito sea Dios, amigo mío, ¡qué poco te cuesta tomar una decisión!

—Lo que pasa es que tengo carácter, como ha podido comprobar muy bien el cura. No nos engañemos, estamos rodeados de liberales. Todos esos comerciantes de telas me tienen envidia; me consta. Dos o tres de ellos se están haciendo unos ricachos; pues bien, me gusta bastante la idea de que vean pasar a los hijos del señor de Rênal al cuidado de su preceptor. Eso impresionará. Mi abuelo nos contaba muchas veces que en su juventud había tenido un preceptor. Podrá costarme cien escudos, pero habrá que considerarlo como gasto necesario para mantener el rango.

Tan súbita decisión dejó pensativa a la señora de Rênal. Era una mujer alta, con muy buen tipo; había sido la belleza de la región, según dicen en estas montañas. En su aspecto había algo de sencillez y sus andares eran juveniles. A un parisino, aquella gracia ingenua, tan vital como inocente, le habría llevado a concebir alguna idea de tierna voluptuosidad. Y si la señora de Rênal hubiera llegado a darse cuenta de un éxito de aquel cariz, se hubiera avergonzado mucho de ello. Nada más lejos de su ánimo que la coquetería o la afectación. Se decía que el señor Valenod, el rico director del asilo, la había cortejado sin ningún éxito, lo que había dado un brillo singular a su virtud, pues el tal señor Valenod era un hombre joven, alto y fornido, con una cara colorada y enormes patillas negras; un ser tosco, descarado y ruidoso, lo que en provincias llaman un hombre guapo.

A la señora de Rênal, tan tímida y con un carácter aparentemente tan inestable, la habían sorprendido muy desagradablemente el continuo moverse y las voces escandalosas del señor Valenod. Su alejamiento de cuanto en Verrières se llama alegría, le había valido fama de estirada y orgullosa de su procedencia familiar. A ella ni se le había pasado por la imaginación semejante idea, tan solo la alegraba que los habitantes de la ciudad la visitaran cada vez menos. No dejaremos de decir, por nuestra parte, que las señoras de Verrières la tenían por tonta, pues, sin la menor astucia en el trato con su marido, dejaba escapar cualquier ocasión de que le trajera sombreros bonitos de París o de Besançon. Con tal de que la dejaran pasear sola por su hermoso jardín, nunca se quejaba.

Era un alma ingenua, que nunca se le había ocurrido siquiera juzgar a su marido y confesarse que la aburría. Creía, sin decírselo a sí misma, que entre marido y mujer no cabían relaciones más gratas. Lo que más le gustaba del señor de Rênal era que le hablara de sus proyectos sobre sus hijos, para quienes tenía pensado ya un destino: al primero, a la espada; al segundo, a la magistratura, y al tercero, a la Iglesia. Finalmente a ella el señor de Rênal le parecía el menos aburrido de los hombres que conocía.

Dicha consideración era razonable. El alcalde de Verrières debía una reputación de ingenioso y, sobre todo, de buen tono, a una media docena de historias que había heredado de un tío suyo.iv El viejo capitán de Rênal había servido antes de la Revolución en el regimiento del duque de Orleans y, cuando iba a París, era recibido en los salones del príncipe. Había conocido a la señora de Montesson, a la famosa señora de Genlis y al señor Ducrest, el inventor del Palais Royal.3 Estos personajes aparecían constantemente en las anécdotas del señor de Rênal. Pero el recuerdo de cosas tan delicadas de contar se le había ido haciendo cada vez más penoso, y, desde hacía algún tiempo, solo en las grandes ocasiones sacaba a colación sus anécdotas relativas a la casa de Orleans. Como además era muy educado, salvo cuando se hablaba de dinero, pasaba, con razón, por ser el personaje más aristocrático de Verrières.

4

UN PADRE Y UN HIJO

E sarà mia colpa,

Se cosi è?1

MAQUIAVELO

«¡La verdad es que mi mujer es muy inteligente! —se decía el alcalde Verrières, al día siguiente, a las seis de la mañana, mientras bajaba hacia la serrería del tío Sorel—. Independientemente de lo que yo le haya reconocido —al fin y al cabo tengo que mantener la superioridad que me corresponde—, a mí ni se me había ocurrido que si no contrato a ese curita Sorel, que, según dicen, sabe latín como los ángeles, el director del asilo, esa alma inquieta, podría muy bien tener la misma idea y quitármelo. ¡Y con qué tono de suficiencia hablaría del preceptor de sus hijos...! ¿Tendrá que llevar sotana ese preceptor cuando sea mi empleado?».

Iba el señor de Rênal sumido en aquella duda, cuando vio a lo lejos a un campesino, un hombre de más de un metro noventa de estatura, que, ya desde el amanecer, parecía muy ocupado en medir unos maderos dejados a lo largo del Doubs, en el camino de sirga. No parecía muy contento el campesino de ver acercarse al señor alcalde, pues sus maderos entorpecían el paso en el camino, y los habían dejado allí en contra de las normas.

El tío Sorel, pues él era el campesino, se quedó muy sorprendido y más contento todavía ante la singular propuesta que para su hijo Julien le hacía el señor de Rênal. No por ello dejó de escucharle con ese gesto de desinterés y contrariada tristeza con que suele solaparse la sagacidad de aquellos montañeses. Incapaces de superar los tiempos de la dominación española, aún conservan ese rasgo de la fisonomía de los fellah de Egipto.

En un primer momento, la respuesta de Sorel fue una larga recitación de todas las fórmulas de respeto que se sabía de memoria. Mientras desgranaba aquellas palabras vanas, con una sonrisa forzada que acentuaba la expresión de falsedad, casi de vileza, que era natural a su fisonomía, el sagaz entendimiento del viejo campesino trataba de descubrir la razón que podía tener un hombre tan importante para meter en su casa al granuja de su hijo. Estaba muy descontento de Julien, y era por él por quien el señor de Rênal le ofrecía el inesperado estipendioi de 300 francos al año, con la comida y la ropa incluidas. Esta última pretensión, que el tío Sorel había tenido la habilidad de proponer súbitamente, también había sido aceptada por el señor de Rênal.

La petición cogió por sorpresa al alcalde. «Si a Sorel no le ha encantado ni satisfecho mi proposición, como hubiera sido natural, está claro —se dijo— que ya le han hecho otras ofertas, y ¿quién puede habérselas hecho sino Valenod?». En vano le insistió el señor de Rênal a Sorel para cerrar el trato allí mismo: la astucia del viejo campesino lo indujo a negarse obstinadamente; dijo que quería consultar a su hijo, como si fuera habitual que en provincias un padre rico consulte a un hijo que no tenga nada, a no ser por puro formulismo.

Una serrería de río se compone de un cobertizo a orillas de un arroyo. La cubierta descansa sobre una armazón de carpintería que soportan cuatro gruesos pilotes de madera. En medio de la nave, alzándose a unos tres metros de altura, puede verse subir y bajar una sierra, contra la cual empuja al madero un mecanismo muy sencillo. Una rueda, que gira impulsada por el agua del arroyo, mueve las dos máquinas, la sierra que sube y baja y el artilugio que empuja suavemente el madero contra la sierra, que lo corta en tablones.

Al acercarse al taller, el tío Sorel llamó a Julien con su voz estentórea, pero no le contestó nadie. Solo vio a sus dos hijos mayores, dos tipos gigantescos que, armados de unas pesadas hachas, escuadraban los troncos de pino, antes de llevarlos a la sierra. Muy atentos a seguir exactamente las marcas negras pintadas en cada tronco, levantaban enormes virutas con cada hachazo. No oyeron la voz de su padre. Se dirigió este al cobertizo; inútilmente buscó al entrar a Julien en el sitio en que debería estar: al lado de la sierra. Lo vio a unos dos metros más arriba, a caballo en una de las vigas de la techumbre. En vez de vigilar atentamente el funcionamiento de todo el mecanismo, Julien leía. Nada le molestaba más al viejo Sorel; hubiera podido llegar a perdonarle a Julien su delgadez, tan poco apropiada para los trabajos rudos, y que tanto contrastaba con la corpulencia de sus hermanos mayores; pero aquella manía de la lectura le resultaba odiosa; él no sabía leer.

En vano lo llamó dos o tres veces. Mucho más que el ruido de la sierra, le impidió al joven oír la terrible voz de su padre la atención que ponía en su libro. Finalmente, pese a su edad, saltó este ágilmente al madero que estaba siendo serrado y, de allí, a la viga transversal que sostenía la cubierta. De un manotazo hizo volar al arroyo el libro que tenía Julien entre las manos; un segundo manotazo, tan violento como el primero, esta vez dirigido a la cabeza, hizo perder el equilibrio al muchacho. Estuvo a punto de caer casi cinco metros más abajo, entre las palancas de la máquina en movimiento, que lo hubieran destrozado, pero su padre lo cogió con la mano izquierda, cuando ya estaba cayendo.

—¡Ya está bien, vago!, ¿no vas a dejar de leer tus malditos libros, mientras estás de guardia en la sierra? Léelos, si te apetece, por la noche, cuando vas a perder el tiempo a casa del cura.

Todavía aturdido por el violento golpe y sangrando, Julien se dirigió a su puesto oficial, junto a la sierra. Tenía los ojos llenos de lágrimas, menos por el dolor que por la pérdida del libro, que le gustaba especialmente.

—¡Baja, animal, que tengo que decirte una cosa!

Una vez más, el ruido de la máquina no le dejó oír la orden. Su padre, que ya había bajado y no quería molestarse en subir otra vez por encima de la maquinaria, fue a por un palo largo que usaban para varear nueces y le dio un golpe en el hombro. En cuanto Julien estuvo en el suelo, su padre lo llevó violentamente, a empujones, hacia la casa. «¡Sabe Dios qué va a hacerme!», se decía el joven. Al pasar por el sitio del arroyo en que había caído su libro, miró con tristeza, era el que prefería de todos: el Memorial de Santa Elena.

Se le habían puesto las mejillas intensamente rojas y llevaba los ojos bajos. Era un muchacho de dieciocho o diecinueve años, aparentemente débil, de rasgos irregulares, aunque delicados, y nariz aguileña. Los ojos, negros y grandes, traslucían, en los momentos de sosiego, un carácter reflexivo y fogoso; pero en aquel instante los encendía una expresión de odio feroz. El pelo era castaño oscuro y le crecía desde muy abajo, achicándole la frente, lo que, en los momentos de ira, le daba cierto aspecto malévolo. De entre las muchas variedades de fisonomía humana, no habrá probablemente ninguna tan sorprendente. Tenía un tipo esbelto y proporcionado que revelaba más ligereza que vigor. Ya desde su adolescencia, su aspecto extraordinariamente reflexivo y su intensa palidez habían persuadido a su padre de que viviría muy poco o de que, si vivía, sería una carga para la familia. Todos lo despreciaban en la casa, y él odiaba a sus hermanos y a su padre. En los juegos que se practicaban en la plaza pública los domingos, él perdía siempre.

Desde hacía un año apenas, su hermoso rostro empezaba a proporcionarle algunas voces amigas entre las muchachas. Despreciado por todos por su debilidad, Julien había adorado al viejo cirujano mayor que en cierta ocasión se había atrevido a hablarle al alcalde a propósito de los plátanos.

El cirujano pagaba algunas veces al tío Sorel el jornal de su hijo, y le enseñaba latín e historia, o sea, lo que él sabía de historia: la campaña de Italia de 1796. Al morir, lo había hecho heredero de su cruz de la Legión de Honor, de los atrasos de su media paga y de treinta o cuarenta libros; el más precioso de los cuales acababa de ser arrojado al arroyo comunal, desviado gracias a las influencias del señor alcalde.

Nada más entrar en la casa, Julien sintió la recia mano de su padre agarrándole por el hombro; estaba temblando, ahora le caerían unos cuantos golpes.

—Contéstame y no me mientas —le gritó al oído la voz dura del viejo campesino, al tiempo que su mano lo hacía volverse como vuelve a un soldadito de plomo la mano de un niño. Los grandes ojos negros cuajados de lágrimas de Julien se encontraron frente a los pequeños ojos grises y malignos del viejo carpintero, que parecía querer leer en el fondo de su alma.

5

UNA NEGOCIACIÓN

Cunctando restituit rem.1

ENNIO

—Contéstame y no me mientas, si te es posible, perro tragalibros; ¿de qué conoces a la señora de Rênal? ¿Cuándo has hablado con ella?

—Nunca he hablado con esa señora —contestó Julien—, ni la he visto nunca, salvo en la iglesia.

—¡Pero la habrás mirado, maldito descarado!

—¡Jamás! Usted sabe que en la iglesia yo no miro más que a Dios —añadió Julien, no sin cierto asomo de hipocresía, que a él le parecía apropiado para evitar nuevos tortazos.

—Aquí hay gato encerrado —replicó el maliciado campesino, y se calló por un instante—, pero a ti no voy a sacarte nada, maldito hipócrita.i A la postre, voy a librarme de ti, y eso saldrá ganando mi aserradero. Habrás engañado al señor cura o a quien sea, y te han buscado un bonito empleo. Ve a empaquetar tus cosas, que te voy a llevar a casa del señor de Rênal, porque vas a ser el preceptor de sus hijos.

—¿Y qué voy a ganar con eso?

—La comida, la ropa y una paga de trescientos francos.

—Yo no quiero ser criado.

—¿Quién ha dicho que vayas a ser criado?, ¡animal!, ¿iba yo a dejar que un hijo mío fuera criado?

—¿Y con quién comeré?

Esta pregunta desconcertó al viejo Sorel, que se dio cuenta de que si hablaba podía incurrir en alguna imprudencia; arremetió contra Julien, lo llenó de insultos, censurándole su glotonería, y se fue a consultarles a los otros hijos.

Julien los vio luego celebrando consejo, apoyado cada uno en su hacha. Tras mirarlos por un buen rato, cuando se dio cuenta de que no iba a adivinar nada, se fue al otro lado de la sierra, para que no lo sorprendieran. Quería pensarii en aquella novedad imprevista que cambiaba su suerte, pero se vio incapaz de toda contención; su imaginación no podía dejar de figurarse todas las cosas que iba a ver en la hermosa casa del señor de Rênal.

«Si tengo que comer con los criados, renunciaré a todo eso —se dijo—. Mi padre querrá obligarme, pero prefiero la muerte. Tengo quince francos y cuarenta céntimos ahorrados, esta noche me escapo; en dos días, yendo por atajos para que no me cojan los gendarmes, me pongo en Besançon; allí me enrolo en el ejército, y, si hace falta, cruzo a Suiza. Aunque, entonces, adiós progreso, adiós ambiciones, adiós a la bonita carrera de cura que lleva a todas partes».

Este horror a comer con los criados no procedía de su carácter, no era de su cosecha; con tal de conseguir fortuna, hubiera hecho cosas mucho más desagradables. Sacaba aquella repugnancia de las Confesiones de Rousseau. Su imaginación se representaba el mundo gracias a la ayuda exclusiva de aquel libro. La colección de boletines de La Grande Armée y el Memorial de Santa Elena completaban su Corán. Se hubiera dejado matar por aquellas tres obras. Nunca creyó en ninguna otra. De acuerdo con una sentencia del viejo cirujano mayor, consideraba mentirosos a todos los demás libros del mundo, escritos por un hato de bribones con el único objeto de cobrar el adelanto.

Dotado de un temperamento apasionado, Julien tenía una de esas memorias asombrosas tan frecuentemente asociadas a la condición de necio. Con objeto de ganarse la voluntad del viejo padre Chélan, de quien —según estaba convencido— dependía su futuro, se había aprendido de memoria todo el Nuevo Testamento en latín, también se sabía el libro del Papa del señor de Maistre, y tan poco creía del uno como del otro.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, Sorel y su hijo evitaron hablar el uno con el otro durante el resto del día. Al anochecer, Julien se fue a casa del cura a su clase de teología, pero no le pareció prudente decirle nada de la extraña proposición que le habían hecho a su padre. «Quizá sea una trampa —se decía—, mejor será poner cara de que lo he olvidado».

Al día siguiente, temprano, el señor de Rênal mandó llamar al viejo Sorel, quien, tras hacerse esperar una hora o dos, acabó por aparecer, presentando, desde la puerta, mil excusas, entreveradas de otras tantas reverencias. Valiéndose del recurso de presentar toda clase de objeciones, acabó por enterarse de que su hijo comería con el señor y la señora de la casa, y, cuando hubiera invitados, él solo con los niños en una habitación aparte. Decidido a crear cada vez más complicaciones a medida que se percataba de la prisa del señor alcalde y sin caber en sí, por otra parte, de asombro y desconfianza, Sorel pidió que le enseñara la habitación en que dormiría su hijo. Era una habitación hermosa muy bien amueblada, a la que estaban llevando ya las camas de los tres niños.

Esta circunstancia operó como un fogonazo en el viejo campesino, que inmediatamente pidió, con tono de seguridad, que le enseñara el traje que iba a darle a su hijo. El señor de Rênal abrió su escritorio y cogió cien francos.

—Con este dinero, su hijo irá a la tienda del señor Durand, el pañero, a que le dé tela para un traje negro completo.

—Y, cuando lo saque de su casa —dijo el campesino, olvidando de golpe las formas ceremoniosas—, ¿se podrá quedar con ese traje negro?

—Desde luego.

—¡En fin! —dijo Sorel, arrastrando la voz—, solo queda ponerse de acuerdo en una cosa: cuánto le pagará usted.

—¡Cómo! —gritó el señor de Rênal, indignado—, ese acuerdo está tomado desde ayer: le pago trescientos francos; a mí me parece mucho, demasiado, incluso.

—Eso era lo que usted ofrecía, no digo que no —dijo el viejo Sorel, hablando aún más despacio, y, con un alarde de genio que no extrañará a quien conozca a los campesinos del Franco Condado, añadió, mirando fijamente al señor de Rênal—: Hay quien da más.

Al oír aquello, la cara del alcalde se demudó. Se recompuso, no obstante, y, tras una sesuda conversación de dos horas largas, en la que no se dijo ni una palabra de más, la sagacidad del campesino se impuso a la sagacidad del rico, que no la necesita para vivir. Detallaron minuciosamente los innumerables capítulos que iban a ordenar la nueva existencia de Julien; no solo quedó fijado su salario en cuatrocientos francos, se estipuló además que se le pagaría por adelantado el primer día del mes.

—Está bien, le asignaré treinta y cinco francos —dijo el señor de Rênal.

—Y ya, para redondear, a un hombre generoso y rico, como mi señor alcalde, no le costará nada llegar a los treinta y seis —dijo el campesino con voz untuosa.

—Sea —dijo el señor de Rênal—, y acabemos de una vez.

Por una vez, la ira le hizo hablar con firmeza. El campesino se dio cuenta de que no podía ir más allá. En aquel momento, el señor de Rênal tomó la iniciativa. Se negó rotundamente a entregarle al viejo Sorel la primera mensualidad de treinta y seis francos, aunque este insistió en que se la diera a él para su hijo. El señor de Rênal pensó, entonces, que tendría que contarle a su mujer el modo en que había llevado toda aquella negociación.

—Ahora, devuélvame los cien francos que le di antes —dijo secamente—. El señor Durand me debe algún dinero. Iré yo con su hijo a recoger la tela negra.

Tras esta muestra de determinación, Sorel volvió prudentemente a sus fórmulas ceremoniosas, lo que le llevó un buen cuarto de hora. Finalmente, cuando se dio cuenta de que ya no iba a ganar nada más, se retiró. Su última reverencia concluyó con las siguientes palabras:

—Mandaré a mi hijo al palacio.

Era así como los vecinos llamaban a la casa del señor alcalde cuando querían complacerle.

En vano buscó Sorel a su hijo cuando volvió a su taller. Desconfiando de lo que pudiera ocurrirle, Julien había salido a mitad de la noche. Había querido poner en lugar seguro sus libros y su cruz de la Legión de Honor. Lo había llevado todo a casa de un joven maderero amigo suyo, que se llamaba Fouqué y que vivía en la montaña que domina Verrières.

A su vuelta, encontró a su padre:

—¡Sabe Dios, maldito vago, si algún día tendrás la decencia de pagarme lo que he gastado en darte de comer desde hace tantos años! Ahora coge tus andrajos y vete a casa del señor alcalde.

Julien, sorprendido de que no le cayera ningún golpe, se apresuró a marcharse. Pero en cuanto perdió de vista a su terrible padre, enlenteció el paso. Pensó que le sería útil a su hipocresía hacer una visita a la iglesia.

¿Os sorprende la palabra? Antes de llegar a tan horrible palabra, el alma del pobre campesino había recorrido un largo camino.

Siendo muy pequeño, pudo ver a unos Dragones del sexto regimiento; llevaban unas largas capas blancas y cascos empenachados con largas crines negras; volvían de Italia y ataron sus caballos a la reja de la ventana de la casa de su padre. Desde entonces enloqueció con la idea de ser militar. Más tarde, escuchó arrobado los relatos de las batallas del puente de Lodi, de Arcole, de Rivoli, del viejo cirujano mayor. Tampoco le pasaron desapercibidas las apasionadas miradas que el anciano dirigía a su cruz.

Pero cuando Julien tenía catorce años se empezó a construir en Verrières una iglesia, que, siendo tan pequeña la ciudad, muy bien puede calificarse de magnífica. Tenía, sobre todo, cuatro columnas de mármol que asombraron a Julien, en cuanto las vio. Estas columnas se hicieron célebres en la comarca, por el odio mortal que suscitaron entre el juez de paz y el joven vicario que había venido de Besançon y de quien se decía que era espía de la congregación. El juez de paz estuvo a pique de perder su puesto o, al menos, eso pensó todo el mundo. ¿Acaso no había osado discrepar de un cura que prácticamente cada quince días iba a Besançon, donde lo recibía, según decían, el señor obispo?

Por aquel entonces, el juez de paz, padre de una numerosa familia, dictó algunas sentencias que parecieron injustas, todas ellas contra personas que leían el Constitucional: había ganado el buen partido. Bien es cierto que las multas no pasaban de tres o cinco francos; pero al padrino de Julien, un fabricante de clavos, le tocó pagar una de aquellas multas. Y aquel hombre gritaba encolerizado: «¡Cómo cambian las cosas! ¡Y pensar que al juez de paz se le tenía por un hombre honrado desde hacía veinte años!». Ya había muerto el cirujano mayor, amigo de Julien.

De la noche a la mañana, Julien dejó de hablar de Napoleón; anunció el proyecto de hacerse cura, y, desde entonces, podía vérsele siempre en la sierra de su padre estudiando de memoria una Biblia en latín que le había prestado el cura. El buen anciano, maravillado con sus progresos, dedicaba tardes enteras a enseñarle teología. Julien no manifestaba ante él otro sentimiento que no fuera de piedad. ¡Quién iba a imaginar que tras aquella cara de niña, tan pálida, tan dulce, se escondía la decisión inquebrantable de exponerse a la muerte mil veces si con ello conseguía hacer fortuna!

Para Julien, hacer fortuna era, antes que nada, salir de Verrières; odiaba su pueblo. Todo lo que allí veía le helaba la imaginación.

Desde muy niño, había tenido momentos de exaltación; en aquellas ocasiones se complacía en verse presentado a las hermosas mujeres de París, cuya atención él sabría atraerse con acciones brillantes. ¿Por qué no iba a amarle a él una de aquellas mujeres, del mismo modo que Napoleón, siendo pobre todavía, había sido amado por la brillante señora de Beauharnais? Desde hacía muchos años, no pasaba quizá una sola hora de su vida sin decirse a sí mismo que Bonaparte, oscuro teniente sin fortuna, se había hecho el amo del mundo con su espada. Este pensamiento lo consolaba de sus desgracias, que a él le parecían muy grandes, y le multiplicaba el contento cuando lo sentía.

La construcción de la iglesia y las sentencias del juez de paz fueron para él una suerte de revelación; le vino a la cabeza una idea que lo tuvo enloquecido durante algunas semanas, finalmente se apoderó de él con ese carácter de supremacía absoluta que tiene la primera idea que un alma apasionada cree haber concebido.

«Cuando Bonaparte consiguió que se hablara de él, Francia temía ser invadida; el mérito militar era una necesidad y una moda. Hoy, hay curas de cuarenta años que ganan cien mil francos, tres veces más de lo que ganaban los famosos generales de división de Napoleón. Esos curas necesitan hombres que los secunden. Ahí está el juez de paz, tan listo, tan honrado hasta ahora, tan viejo, que se envilece por temor a disgustar a un vicario de treinta años. Hay que hacerse cura».

En una ocasión, estando ya inmerso en su nueva piedad, cuando hacía ya dos años que estudiaba teología, lo traicionó una irrupción súbita del fuego que le devoraba el alma. Fue en casa del padre Chélan, en una cena de curas, en la que el buen sacerdote lo había presentado como un prodigio de instrucción; de súbito, se encontró alabando apasionadamente a Napoleón. Se trabó el brazo derecho contra el pecho, dijo que se lo había dislocado cuando trataba de manejar un tronco de pino, y lo llevó durante dos meses en aquella posición molesta. Tras aquella pena aflictiva,2 se perdonó. Ese era el joven de diecinueve años, aparentemente débil —solo se le hubieran echado diecisiete—, que con un pequeño paquete bajo el brazo, entraba en la magnífica iglesia de Verrières.

La encontró sombría y solitaria. Conmemoraba la Iglesia alguna festividad y todas las ventanas estaban cubiertas con paños de color carmesí. El paso de los rayos del sol a través de la tela producía un efecto deslumbrante, imponente y muy religioso. Julien se estremeció. Solo, en la iglesia, se sentó en el banco que parecía el mejor de todos. Tenía las armas del señor de Rênal.

En el reclinatorio, Julien vio un papel impreso, dejado allí como para ser leído. Se fijó más y vio:

Detalles de la ejecución y de los últimos momentos de Louis Jenrel, ejecutado en Besançon el...

El papel estaba roto. En el dorso se leían las tres primeras palabras de una línea: El primer paso.

—¿Quién habrá dejado este papel aquí? Pobre desgraciado —se dijo suspirando—, su nombre termina como el mío... y arrugó el papel.3

Al salir, le pareció a Julien ver sangre cerca de la pila del agua bendita, era agua de la misma pila que había salpicado: el reflejo de las cortinas rojas que cubrían las ventanas la hacía parecer sangre.

Enseguida, Julien se avergonzó de su terror secreto.

«¡Seré cobarde! —se dijo—. ¡A las armas!».

La frase, tantas veces repetida en los relatos de batallas del viejo cirujano, era un lema heroico para Julien. Se levantó y se dirigió rápidamente a la casa del señor de Rênal.

Pese a su resolución, cuando estuvo a unos veinte pasos de la mansión, se apoderó de él una timidez invencible. La verja de hierro estaba abierta, le pareció magnífica; había que pasar adentro.

No era Julien el único a quien le encogía el corazón su llegada a la casa. En su extremada timidez, la señora de Rênal estaba, además, desconcertada con la idea de aquel extraño, que, dadas sus funciones, se iba a interponer constantemente entre ella y sus hijos. Se había acostumbrado a que los niños durmieran en su cuarto, y había llorado abundantemente cuando, aquella misma mañana, había visto que se llevaban sus camitas al aposento destinado al preceptor. En vano le pidió a su marido que volvieran a traer a su habitación la cama del más pequeño, Stanislas-Xavier.

La delicadeza femenina de la señora de Rênal rayaba la exageración, y se había hecho una idea del preceptor sumamente desagradable; había imaginado un ser grosero, y despeinado, encargado de regañar a sus hijos, tan solo porque sabía latín, una lengua bárbara, por cuya causa sus hijos serían azotados.

6

EL ABURRIMIENTO

Non so più cosa son

Cosa facio.1

Figaro, MOZART

La señora de Rênal, con la gracia y prontitud que le eran naturales cuando no había ningún hombre que la mirara, salía por la puerta vidriera del salón que daba al jardín, cuando vio cerca de la puerta de entrada a un campesino joven, un niño casi, con la cara extremadamente pálida y rastros de haber estado llorando. Iba en mangas de una camisa muy blanca y llevaba bajo el brazo una chaqueta muy limpia de ratina morada.

Tenía aquel campesinito una piel tan blanca, unos ojos tan tiernos, que lo primero que pensó la señora de Rênal, dejándose llevar de su imaginación un tanto novelesca, fue que se trataba de una muchachita disfrazada que venía a pedirle algún favor al señor alcalde. Le dio pena aquella pobre criatura, detenida ante la puerta de la entrada, que, a todas luces, no se atrevía a tocar la campanilla. Olvidada por un instante del amargo disgusto que le causaba la llegada del preceptor, la señora de Rênal se acercó. Julien, vuelto hacia la puerta, no la vio llegar. Se estremeció cuando una voz dulce le dijo al oído:

—¿Qué quiere usted, hijo?

Julien se volvió bruscamente y, sorprendido por la mirada llena de encanto de la señora, olvidó, al menos en parte, su timidez; y, luego, inmediatamente, asombrado ante su belleza, lo olvidó todo, incluso lo que iba a hacer allí.

—Vengo a ser preceptor, señora —dijo finalmente, muy avergonzado de sus lágrimas que trataba de enjugar como podía.

La señora de Rênal se quedó estupefacta, estaban muy cerca el uno del otro, mirándose. Julien no había visto nunca a nadie tan bien vestido y, sobre todo, no había visto nunca a una mujer con una piel tan luminosa y que le hablara con un tono tan dulce. La señora de Rênal miraba las lágrimas redondas que resbalaban aún por aquellas mejillas antes tan pálidas, tan sonrosadas ahora, de aquel muchacho campesino. Luego se echó a reír, con la loca alegría de una jovencita, se reía de sí misma, y no podía creerse la alegría que la embargaba. ¡Así que aquel era el preceptor! ¡Y ella se lo había imaginado como un cura sucio y mal vestido, que vendría a regañar y azotar a sus hijos!

—Entonces, señor —dijo ella finalmente—, ¿sabe usted latín?

La palabra señor sorprendió tanto a Julien que se quedó pensando un instante.

—Sí, señora —contestó tímidamente.

La señora de Rênal estaba tan contenta, que se atrevió a decirle a Julien:

—¿No regañará usted mucho a los niños?

—¿Regañarles yo? —dijo Julien sorprendido—, ¿por qué iba a hacerlo?

—¿Será usted bueno con ellos, señor? —añadió, tras un breve silencio yi con una voz en la que iba creciendo perceptiblemente la emoción—, ¿me lo promete?

Oírse llamar señor otra vez, sin asomo de ironía, por una señora tan bien vestida, estaba por encima de todas las previsiones de Julien. Jamás, en ninguna de sus fantasías juveniles, una verdadera dama se dignaba a dirigirle la palabra a no ser que llevara ya un bonito uniforme. Por su parte, la señora de Rênal estaba confundida ante la delicada piel, los grandes ojos negros y el bonito pelo de Julien, más rizado que de costumbre pues acababa de meter la cabeza en el pilón de la fuente del paseo para refrescarse. Para gran contento suyo, descubría el tímido aspecto de una jovencita en aquel preceptor ineludible, a quien, con tanto miedo por sus hijos había imaginado duro y huraño. Para un alma tan apacible como la de la señora de Rênal, el contraste entre sus temores y lo que veía le suponía todo un acontecimiento. Finalmente se repuso de su asombro. Se sorprendió de estar así, a la puerta de su casa con aquel joven, tan ligeramente vestida y tan cerca de él.

—Pasemos, señor —le dijo un tanto turbada.

Nunca una sensación netamente agradable la había emocionado tan profundamente, nunca una aparición tan graciosa había desvanecido temores más inquietantes. Los niños, tan guapos, tan cuidados por ella, no iban a caer en manos de un cura sucio y gruñón. Nada más entrar en el vestíbulo, se volvió hacia Julien que la seguía tímidamente; la cara de asombro del muchacho ante la magnificencia de la casa constituía una gracia más para la señora de Rênal. No terminaba de creer lo que veían sus ojos, lo que más le extrañaba era que el preceptor no fuera vestido de negro.

—De verdad, señor —le dijo, deteniéndose una vez más, embargada por el temor de estar equivocándose, dada la felicidad que le producía lo que veía—, ¿sabe usted latín?