Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

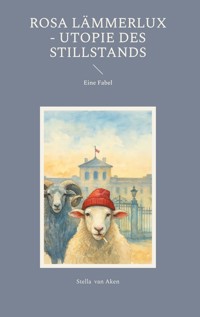

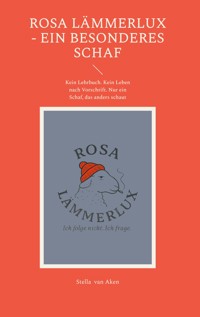

Ein klug komponiertes literarisches Kammerspiel zwischen Hoffnung und Rosa Lämmerlux - Ein besonderes Schaf ist die tiefgründige und inspirierende Geschichte von Rosa, einem sensiblen Schaf, das in einem toxischen Arbeitsumfeld leidet. Ständige Demütigungen und der Zwang zur Anpassung zehren an ihr, führen zu körperlicher und seelischer Erschöpfung. Am Tiefpunkt entscheidet sich Rosa zur Kündigung. Dabei wird Judith, ihre innere Stimme der Integrität, zum Kompass. Judith bestärkt Rosa, dass wahrer Mut im Selbstschutz liegt, nicht im Erdulden. Der Weg nach der Kündigung ist steinig. Ängste vor finanzieller Unsicherheit plagen Rosa. Ein Arztbesuch bestätigt ihr Leiden und bringt unerwartete Erleichterung. Ein weiterer Schock folgt: Für ihre Krankheitstage soll Rosa kein Gehalt bekommen - eine gefühlte Bestrafung ihres Mutes. Doch in tiefster Verzweiflung entdeckt sie eine versteckte Klausel im Tarifvertrag: Ihr steht das Gehalt doch zu! Diese Erkenntnis verwandelt ihre Wut in unbändige Freude, die sie ausgelassen mit ihrem Freund Malik feiert. Gestärkt durch diese Erfahrung verfasst Rosa ein Manifest: Ich folge nicht. Ich frage. Es ist ein kraftvoller Appell, der über ihre persönliche Geschichte hinausgeht und die Gesellschaft dazu aufruft, zu hinterfragen, authentisch zu sein und Menschlichkeit über starre Konformität zu stellen. Indem sie dieses Manifest an Redaktionen sendet, macht Rosa ihre innere Stimme hörbar - und erhält dafür den inneren Applaus von Judith. Aufbegehren - voller sprachlicher Wucht, politischer Schärfe und leiser Poesie. Es ist ein Plädoyer für Selbstachtung, die Kraft der eigenen Stimme und den unerschütterlichen Glauben an Gerechtigkeit, selbst wenn sie sich gut versteckt

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 108

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für alle, die denken, sie seien zu leise, um gehört zu werden.

Inhaltsverzeichnis

Ich bin pünktlich. Nur nicht euer Maßband

Die Weide der Zwischenräume: Wo die Stille spricht

Ich habe nicht falsch geblökt. Ich habe bloß anders gedacht

Die bleierne Ahnung des Montags

Das schreiende Schweigen

Vom Regen in die Traufe

Glatt verpackt verenden

Tanz auf der Mauer: Eine Symphonie der Rebellion

Die Geburt der anderen

Rückstau

Prolog – Judith von der Weide

Der Raum, in dem kein Platz ist

Der Heimweg und der aufrechte Abschied

Zwischen Abschied und Ungewissheit

Zwischen Chaos und Klarheit

Wenn Klarheit leise leuchtet

Der Sturm in mir

Judith von der Weide: Die Chronistin der unausgesprochenen Wahrheiten

Die stille Rebellion und das Vermächtnis der roten Mütze

Und wer zahlt die Würde?

Ich folge nicht. Ich frage.

Ich bin pünktlich. Nur nicht euer Maßband

Ich bin Rosa Lämmerlux. Mein Name trägt eine leise Melodie, ein Echo von etwas Ursprünglichem, das in der sterilen Aktenlandschaft einer Behörde fast schon eine Provokation darstellt. „Ich arbeite. Aber ich bin nicht mein Schreibtisch.“ In diesen wenigen Worten schwingt eine ganze Welt der Sehnsucht und des Widerstands mit. Ich bin kein Möbelstück, kein beliebiges Inventar, das sich reibungslos in die vorgegebene Ordnung einfügt. Ich bin ein aufmerksames Schaf, ein Wesen, das sich weigert, blindlings zu konsumieren, was ihm vorgesetzt wird, das sich nach einer anderen Weide sehnt als dem akkurat gemähten Rasen der Bürokratie.

Meine Arbeit ist eine Notwendigkeit, keine Passion. „Rechnungen hab. Und Sehnsucht.“ Dieser Satz fasst meine existentielle Zwickmühle zusammen. In dieser auf Effizienz getrimmten Welt wird das Denken domestiziert, Kritik als Störung abgetan und Innovation als Misstrauen missverstanden. Es ist ein Ort, an dem meine Seele gefesselt wird, um die Rädchen des Systems ungestört drehen zu lassen.

Meine Antwort auf die Fünf-Mail-Diskussion über meine Ankunftszeit – „Ich bin pünktlich.

Nur nicht euer Maßband.“ – ist nicht nur clever, sondern ein Manifest. Es ist die Weigerung, mich einem willkürlichen Standard zu unterwerfen, der die Individualität nivelliert. Sie gehen davon aus, dass alle gleich sind, behandeln sie auch so, und erwarten, dass „was denkt, bitte innen bleibt.“ Doch ich sitze mittendrin und denke: „Das ist kein Job. Das ist ein Überbrückungsgeld.“ Es ist die nüchterne Erkenntnis, dass dieser Abschnitt meines Lebens ein Provisorium ist, ein notwendiges Übel auf dem Weg zu etwas Größerem, Wahrhaftigerem.

Der Hinterhof, mein Zufluchtsort für eine Zigarette, ist nicht nur ein Ort des Rauchens, sondern ein Ritual der Selbstvergewisserung. „Ich bin nicht gemacht für ‚Dienst nach Vorschrift‘. Ich will schreiben. Ich will fühlen, was andere bloß weiterleiten.“ Diese Worte sind ein Eid, ein Versprechen an mich selbst, mich nicht von der Bürokratie vereinnahmen zu lassen. Ich bin nicht dazu bestimmt, bloß ein Überbringer von Informationen zu sein, eine bloße Weiterleitung. Ich will die Dinge durchdringen, sie erleben, ihnen eine Form geben, die über das bloße Formularfeld hinausgeht.

Ich arbeite, ja, aber in dieser Arbeit steckt eine tiefere Bewegung: Ich warte. Ich warte nicht passiv, sondern aktiv, mit der ganzen Wucht meiner ungelebten Kreativität. Dieses Warten ist ein schöpferischer Akt, ein Ausharren an der Schwelle zu dem, was ich wirklich bin: künstlerisch. kompromisslos. kein Formularfeld. Es ist die Vorbereitung auf den Moment, in dem ich aus diesem Wartezimmer des Lebens heraustreten und meine wahre Bestimmung leben kann – frei von den Fesseln der Konvention, jenseits der vorgefertigten Kästchen, in denen das System mich einzusperren versucht.

Meine Existenz in dieser Behörde ist ein Paradoxon: Ich bin da, aber gleichzeitig schon auf dem Sprung, schon im nächsten Kapitel. Meine Seele ist ein kompromissloses Kunstwerk, das darauf brennt, sich zu entfalten, und ich weiß, dass diese Zeit des Wartens lediglich der Prolog ist, bevor ich beginne, die volle Geschichte meiner Existenz zu schreiben.

Der Hinterhof. Mein täglicher Rückzugsort. Ein schmaler Streifen Beton, der jäh endet, als hätte der Verwaltungsbau selbst das Interesse verloren. Eine Ecke Moos, ein spärlich gepflegter Teich, eine rostige Bank – der klägliche Versuch, eine Idylle zu inszenieren. Jetzt ist es nur noch geduldetes Grün, ein stummer Zeuge meiner täglichen Rituale. Dort stehe ich, dampfend vom zweiten Kaffee, die Zigarette ein leises Gebet vor dem nächsten Unterschriftsformular. Und er steht auch dort.

Er ist mir schon die letzten Tage aufgefallen, dieses andere Schaf. Ein Hauch von Hippie umweht ihn, graue Schatten unter den Augen, ein Cord-Schal um den Hals, seine Zigarette eher ein melancholisches Stillleben als eine lodernde Flamme. Irgendetwas an ihm ist... abwesend. Nicht arrogant, nicht bockig, sondern mehr wie ein Echo, das nicht ganz zurückkehrt. Eine Vertrautheit in seiner Leere zieht mich heute an, lässt mich das Schweigen brechen.

„In welcher Abteilung arbeitest du?“, frage ich.

Er zuckt zusammen, als hätte er vergessen, dass Schafe wie wir sich gegenseitig sehen können. Ein Blick, der die Überraschung seiner Seele enthüllt.

„Denkmalschutz“, murmelt er.

„Oh“, sage ich, „was ist man da – Bauingenieur?“ Die Frage ist formelhaft, ein Versuch, das Gespräch in die bekannten Bahnen der Bürokratie zu lenken.

Er schüttelt den Kopf, und dabei sieht er aus, als müsste er seine eigene Existenz neu sortieren. „Ich bin Archäologe. War lange selbstständig. Jetzt… bin ich halt hier.“ Seine Worte verhallen in der feuchten Luft, und er zieht an seiner Zigarette, als wollte er einen längst vergessenen Traum inhalieren. Es ist die Geste eines Schafes, das sich nach etwas anderem sehnt, aber den Namen dieser Sehnsucht verloren hat.

„Und? Gefällt’s dir?“, frage ich leise, die Stimme gedämpft, um die Zerbrechlichkeit des Moments nicht zu stören.

Er sieht mich an, als hätte ich einen Witz gemacht, dessen Pointe nur er versteht. „Man kann es nur ertragen mit Ironie. Und einem Rest Sarkasmus.“ Die Worte sind eine Mauer, hinter der sich eine tiefe Resignation verbirgt.

Ich nicke, das Verständnis schmerzt fast. „Ja“, sage ich. „Es ist mir aufgefallen. Du siehst nicht besonders glücklich aus.“ Ich spreche es aus, dieses tabuisierte Wort, das in diesen Mauern als Unordnung gilt.

Er hält inne, sein Blick fixiert mich, suchend, als wollte er wissen, wie viel Licht mein Gesicht verrät, wie tief ich in seine abwesende Seele blicken kann. „Man sieht das?“, fragt er, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern.

„Ja“, sage ich ruhig. „Ich sehe es.“

Für einen Moment steht alles still. Nur das Wasser im Teich blubbert kurz, ein leises Nicken, als würde das Universum selbst meine Erkenntnis bestätigen. Dann hat er es plötzlich eilig. Vielleicht ist es ihm peinlich, vielleicht will er nicht erkannt werden, nicht so nackt in seiner Enttäuschung.

Ich bleibe stehen. Und während ich sehe, wie seine Silhouette zwischen Aktenschränken verschwindet, weiß ich: Sechs Jahre. Nein. Niemals. Ich werde nicht verweilen, bis meine Miene zum Dauerzustand der Resignation wird. Ich werde nicht weich werden, wo andere verhärten, ihre Hörner einziehen und sich dem Schicksal ergeben. Ich werde nicht in einem Job verrotten, in dessen erstem Absatz des Arbeitsvertrags Unterdrückung steht – auch wenn man das noch so hübsch in Dienstsprache verpackt, als Struktur, als Etikette, als Bescheidenheit.

Es ist ein hartes Wort, ich weiß. Aber es hat Konjunktur. Wie alles, was schon einmal da war, nur neu getarnt. Ich nenne es: Verblassung gegen Geld.

Nicht mit mir. Nicht mehr. Ich habe anderes zu tun. Ich will Kunst machen. Sätze formen. Ich will meine Haltung zeigen – nicht meinen Blick verstecken. Meine Seele ist keine leere Fläche, die man mit Formularen füllen kann.

Feierabend. Das Wort, ein Versprechen, das hier nur leere Hülle ist. Es klingt nach Pause, nach Luftholen, nach „jetzt bist du dran“, nach einem Moment, in dem die Seele sich wieder ausbreiten darf. Doch hier heißt es nur: „Noch einmal durch die Stechuhr.“ Ein mechanischer Akt, der das Ende eines Tages markiert, aber nicht das Ende der inneren Fesselung.

Ich versuche es. Das Terminal spuckt sein gewohntes „Buchungssperre“ aus. Keinem Schaf ist die Logik dahinter ersichtlich. Keiner fragt. Ich auch nicht mehr. Ich stehe da, ein stummer Zeuge meiner eigenen Ohnmacht, und sehe die Kollegin aus dem Nebenflur verschwinden, eine eilige Silhouette, die sich von mir entfernt. Ich blicke ihr nicht hinterher. Ich blicke niemandem mehr hinterher, der wegläuft. Wozu auch? Die Flucht aus diesen Mauern ist ein universeller Impuls, und ich kenne ihn zu gut.

Ich fahre heim. Mein Stall, nicht schick, aber meiner, liegt zwischen Weide und Straße. Ein schräges Dach, das bei Südwind ächzt, als würde es die Last meiner Gedanken tragen. Eine Terrasse mit Blick auf Nichts und Weitblick zugleich – eine weite Leere, die Raum für meine eigenen Projektionen lässt. Drinnen, meine kleine Küche, ein Tisch mit Kaffeeflecken, die wie Länder auf der Landkarte meiner Gedanken aussehen. Jeder Fleck ein ungelöster Gedanke, eine offene Frage.

Wohnzimmer und Arbeitszimmer sind eins, ein Ort, an dem das Leben und die Kreativität verschmelzen. Ein Regal voller Bücher, dicht an dicht, mein ganzer Stolz. Sie sind meine Anker, meine Welten. Manche haben Eselsohren, Narben des Lesens und Denkens. Manche duften noch nach Erstgedrucktem, nach dem Versprechen einer neuen Geschichte. Ich lese. Viel.

Ich schreibe. Manchmal nur Sätze, Fetzen von Gedanken, die sich wie Treibholz im Meer meiner Seele sammeln. Manchmal ganze Nächte, in denen die Worte wie eine Flut über mich hereinbrechen. Mein Laptop liegt auf der Fensterbank, ein stummer Zeuge meiner nächtlichen Exzesse. Mein Fernseher staubt nicht. Er ist unwichtig. Meistens reichen mir ein Satz, ein Buch, ein ruhiger Gedanke, um mich zu nähren.

Ein verlängertes Wochenende steht an – vier Tage ohne Vorschriften, ohne das ständige Klingeln von Mails, ohne die Stimme meines Vorgesetzten, die sich wie ein Dauerrauschen über alles legt und die Stille in meinem Kopf erstickt. Ich bin erleichtert. Doch in dieser Erleichterung schwingt eine tiefe Traurigkeit mit. Die Gewissheit, dass ich nur in der Abwesenheit dieser Arbeit wirklich atmen kann.

Am Abend sitze ich draußen auf meiner Bank. Die Zigarette glimmt, ein roter Punkt in der Dämmerung, während der Sonnenuntergang sich langsam durchs Feld brennt, eine letzte, leuchtende Wunde am Horizont. Es riecht nach Heu, nach Straßenrand, nach Möglichsein. Und dann beginnt es. Ich beginne zu weinen. Nicht still, nicht dramatisch. Ich lasse es einfach laufen, eine Flut, die sich ihren Weg bahnt, als hätte ich den ganzen Tag darauf gewartet.

Ich weine um mich. Um die, die ich bin, gefangen in diesem goldenen Käfig der Sicherheit.

Um die, die ich noch sein will, die Künstlerin, die Rebellin, die Kompromisslose. Ich habe Angst. Eine tiefe, lähmende Angst. Wenn ich weiter in dieser Behörde bleibe – noch Wochen, Monate – dann werde ich mich verlieren. Nicht plötzlich, in einem dramatischen Bruch, sondern schleichend, sicher, unaufhaltsam. Worte werden leer, ihre Bedeutung schwindet. Blicke werden leerer, spiegeln die Abwesenheit des Lebens wider. Und irgendwann wird sogar mein Erkennen stumpf, meine Fähigkeit, die Nuancen des Lebens zu sehen und zu fühlen, wird abgestumpft sein.

Ich sehe zu viel. Ich erkenne zu viel. Und das Schlimmste: Ich kann nicht still darüber werden. Ich kann diese Erkenntnis nicht in mir begraben, sie würde mich von innen zerfressen. Man sagt, man solle nicht alles an sich heranlassen. Aber was, wenn das, was an mich heranwill, ich selbst bin? Was, wenn meine Seele nach Ausdruck drängt, und ich sie zurückhalten muss, um zu funktionieren?

Ich sitze, die Zigarette verlischt, ein letzter Rauchring steigt in den dunkler werdenden Himmel. Der Wind dreht auf Nacht, bringt die Kühle der Einsamkeit.

Und in dieser Stille, in diesem Moment der klaren, schmerzhaften Erkenntnis, schwöre ich mir: Ich werde kein Schaf, das Haltung bloß innerlich trägt. Ich werde sie zeigen. In Bildern. In Sätzen. In allem, was ich bin.

Die Weide der Zwischenräume: Wo die Stille spricht

Ich bin nicht verloren. Ich weigere mich schlichtweg, dort zu grasen, wo die Menge lärmt. Heute ist ein offiziell freier Tag, doch in mir kribbelt eine Unruhe, scharf und unaufhörlich, wie ein elektrischer Zaun, der unter meiner Haut vibriert. Der Frühling hockt schwer auf dieser Weide, feucht und träge, als wollte er die Gegenwart selbst dämpfen, sie in einen bleiernen Schleier hüllen. Meine Hufe setzen sanft auf den nassen Boden, doch jeder meiner Schritte hallt in mir wider, weniger ein Geräusch als eine unausgesprochene Frage, die nach einer Antwort sucht.

Am Waldrand zupfe ich mechanisch an einem wilden Kleeblatt, meine Bewegungen sind leer, nicht vom Hunger getrieben, sondern von einer tiefen, unbestimmten Suche. Meine rote Mütze hängt tief, fast über meine Augen, und der Rauch meiner Zigarette windet sich über das feuchte Gras, ein flüchtiger Gedanke, den ich nicht fassen kann, der sich meiner Deutung entzieht.

Dort. Auf einem umgestürzten Zaunpfahl, im Schatten eines verbogenen und fast unleserlichen Schildes, sehe ich ihn: Malik. Sein graues Wollkleid ist zottelig, ein Spiegel meiner eigenen wirren Gedanken.

Eine Zigarette klemmt zwischen seinen Lippen, die Glut ein winziges, aber unbeugsames Aufbegehren in der Dämmerung des Tages. Zwischen seinen Vorderklauen liegt ein zerknittertes Flugblatt, die großen Lettern schreien förmlich: „Zurück zur Werteordnung – Heimat schützen!“

Ich bleibe stehen. Kein Laut entweicht mir. Nur dieser Blick, den ich mir niemals abtrainieren konnte, ein Blick, der durch die Oberflächen dringt und die darunterliegenden Schichten erkennt.