Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Времена 2

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Образ Отечества

- Sprache: Russisch

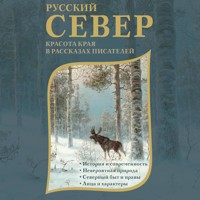

Русский Север испокон веков вдохновлял писателей. И не случайно: необъятные просторы, омываемые северными морями, чистые озера, синие реки, величественные леса, полные грибов и ягод, птиц и зверей, не оставляли равнодушными никого. Русский Север воистину представляет целую гамму совершенной живописности и неописуемой гармонии. Будучи пытливыми исследователями Русского Севера, писатели понимали: об этом крае нужно рассказывать, полюбив его всей душой, чтобы все знали и помнили: Север — бесценное достояние нашей страны, в котором за тысячелетия накоплены гигантские богатства, и материальные, и духовные. На страницах этой книги мы встретимся с исконным Русским Севером. Покажем его через воспоминания «русского Дюма» Василия Немировича-Данченко, путевые заметки Александра Энгельмейера, повесть одного из самых ярких знатоков края Михаила Пришвина, рассказы Александра Грина, очерки Константина Случевского, произведения Юрия Казакова и нашего современника Павла Кренева.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Л.У. Звонарева, П.Г. Кренев Русский Север. Красота края в рассказах писателей

© М.М. Пришвин, наследники, 2024

© Ю.П. Казаков, 2024

© П.Г. Кренев, составление, предисловие, текст, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Родной наш Cевер

Не передать то ощущение безграничности пространства, которое возникает при прочтении классиков, пишущих о Русском Севере. Бесконечные просторы, омываемые с «полуночной стороны» гигантскими, дышащими прохладой водами под названием Северный Ледовитый океан, его заливами, в народе именуемыми северными морями… Голубые пятна озер, синие ленты рек, несущих плавные воды. Огромные массивы леса, полные грибов и ягод, птиц и зверей…

Это мои родные места! Мой отчий край, Родина! Беломорский берег, река Белая, моя деревня… Здесь я во вполне «зрелом» пятилетнем возрасте самостоятельно выудил первого своего ерша размером в полтора спичечных коробка и с превеликой гордостью принес домой. А там как раз готовилась уха из свежих, только что пойманных отцом морских рыб – трески, наваги, камбалы… Отец забрал у меня ерша и в присутствии семьи с торжественным видом погрузил его в суп… Потом, когда уху ела вся семья, меня неимоверно нахваливали:

– Только поглядите, ушка-та ершиком отдават! Всех рыбин перебиват ершишше твой! – говорили мне и папа, и мама, и бабушка Агафья, и даже старшая сестра Лида, всегда ехидная, когда речь заходила обо мне, тоже со всеми соглашалась. – Вот уж уважил ты народ, Павлушко!

Много было у меня радости с тем замечательным ершом, потому как я верил всем восторгам. Наивный был человек. Так нас воспитывали.

Книга перед вами – сборник произведений русских классиков о северных краях и их народе, печатающийся в сокращении. Она раскрывает местную природу в ее естественной красоте, показывая живые картины северной русской провинции.

Авторы сборника – известные отечественные писатели XIX–XX веков. Все они, будучи пытливыми и старательными исследователями Русского Севера, хорошо понимали: об этом крае нужно писать так, чтобы все знали и помнили, что Север – это огромное, бесценное достояние нашей страны, в котором за тысячелетия накоплены гигантские богатства, и материальные, и духовные.

Предшествовавшие нам радетели-патриоты неустанно продвигали и доносили до нас основной завет: в грядущих войнах победит тот, кто будет лучше всех оснащен, обучен и подготовлен, чтобы сражаться за Родину. И российский Север бережно сохранил для нас сокровенные запасы, чтобы в предстоящих боях мы не ударили в грязь лицом и победили!

Каждый автор этого сборника предлагает свой уникальный взгляд на родные края. Очень непохожи они друг на друга: из разных эпох, с разным социальным статусом и, порой, противоположными взглядами на окружающую действительность. По-разному сложились их судьбы… При этом характерно и даже удивительно: все они патриоты России, ее дети, желающие ей процветания, посвятившие творчество родному Северу, воспевшие и прославившие его. И это естественно, ведь писать об этих краях невозможно, если ты не полюбил их всей душой, если сердце твое не исстрадалось по разрушенным судьбам людей, изгнанных с теплых обжитых углов и загнанных в места таежные, промерзшие, проклятые только лишь потому, что люди эти остались верны своим идеалам, вере и любви. Много кануло в безвестность людей, не изменивших самим себе. Однако Север впитал в себя и сохранил все имена и все изломы последних окаянных веков. Все они в его крепкой памяти.

Один из авторов сборника – полузабытый, в свое время яркий прозаик Василий Иванович Немирович-Данченко (1844–1936), написавший более 200 книг. Старший брат одного из создателей Московского Художественного театра Владимира Немировича-Данченко. За блестящий писательский талант прозаика, Василия Ивановича называли «Русским Дюма». Страстный путешественник, он множество раз бывал на Севере России. Его отличает глубина взгляда, что хорошо заметно в воспоминаниях «Беломорье и Соловки». Писатель с удивительной точностью, бережно, в трогательных деталях описывает природу Белого моря и его берегов, образы поморов, глубинную жизнь Соловецкого монастыря, судьбы монахов.

Для меня, например, ценны повествования о жизни в монастыре поморских мальчишек, отправленных с беломорских побережий для работы в нем «по обету». В раннем детстве дважды сталкивался я и разговаривал с односельчанами-стариками, которых в юности отправляли в монастырь на работы для погашения долга перед Соловецкой обителью.

Все писатели, побывавшие на Соловках, с разными эмоциями, но в целом восторженно вспоминают сцены купания в Святом озере, что находится у подножия монастырской крепостной стены. Я тоже испытал холод этого водоема и могу по своему опыту сказать: купаться в нем больше двух минут невозможно, но очень уж радостно. Теперь жду новой оказии, чтобы окунуться еще раз в прозрачные, ледяные, но святые воды Соловецкой обители.

Прекрасное впечатление оставляют воспоминания другого блестящего литератора – путешественника Александра Клементьевича Энгельмейера (1854–1919). Этот молодой, богатый рязанский помещик и ученый в 1898–1899 годах совершил путешествие по Северу России, после чего написал об этом книгу «По русскому и скандинавскому Северу». Изложенные прекрасным литературным языком путевые заметки, дают полную картину мест пребывания автора, портретов собеседников, пейзажей, характеров, бесед с окружающими людьми… Мы становимся соучастниками происходящих событий и как бы попадаем в ту, давно ушедшую реальность. Это придает своеобразный шарм воспоминаниям Энгельмейера, а представленные им точные ретрографические образы Архангельска, его пригородов, Мудьюга, Колы и многих других мест, будят ностальгические воспоминания.

Правда, есть в рассказах Энгельмейера особенности, не вполне, на мой взгляд, симпатичные: его воспоминания подаются как бы свысока, с позиции молодого барина, несколько надменно озирающего картины северной русской природы и быта.

Это удивительно, но и Александра Степановича Грина (настоящая фамилия Гриневский; 1880–1932), поляка по национальности, также в некоторой степени можно отнести к северянам. Ведь около двух лет он провел на Севере в политической ссылке (1910–1912) и не раз вспоминал проведенное там время. Существуют обоснованные предположения, что некоторые сюжеты, включенные в канву его произведений, взяты из реальной жизни архангельских поморов, которые он наблюдал в селении Пинега, в деревне Кегостров и в Архангельске – в местах, где Александр Степанович вынужденно пребывал.

В наш сборник вошли два его рассказа «Медвежья охота» и «Река», повествование которых исполнено добротным, образным языком. В первом произведении приведено много свидетельств того, что Грин, пребывая на Севере, в деталях изучил особенности русской охоты на медведей. Однако в рассказе главное внимание уделяется вспыхнувшей любви главного героя к молодой русской женщине, что также подано с определенной долей интриги. А второй рассказ посвящен несчастному случаю, происшедшему на воде и обстоятельствам вокруг этого.

Меня, как литератора, много читавшего Александра Грина, не перестает занимать его последовательное стремление не давать в своих произведениях расширенную и понятную для читателей их концовку. Это как бы отдается на читательский откуп: мол, понимайте как хотите, что я хотел этим сказать. Не уверен, что такой подход правильный. Хотя не стоит, наверное, полемизировать с классиком, ведь на то он и классик, чтобы писать, как считает нужным!

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954), вероятно, один самых ярких знатоков северной природы, особенностей края, образа жизни населения, флоры и фауны. По берегам северных морей им исхожены тысячи километров. Впечатления писателя об этих походах во многом изложены в замечательной повести «За волшебным колобком». Это писательский отчет о походах по поморским местам, и встречах с местными. Для меня они дороги тем, что Пришвин жил на берегу Белого моря в доме моих предков, в «зажиточном поморском доме» Поздеевых. И там же решал вопросы справедливого дележа семужьих тонь между двумя деревнями – Лопшеньгой (моя деревня) и Дураковым (соседняя). Эту историю я хорошо знал с раннего детства. Она от том, как случайно пришедшего в Лопшеньгу писателя Пришвина приняли за депутата Государственной Думы, а он не смел признаться, что это не так, и был вынужден «делить деревенское имущество с монастырским» от имени государства.

Константин Константинович Случевский (псевдоним Серафим Неженатый; 1837–1904). Этот человек внешне напоминает аристократа высшей пробы. Немудрено: закончил кадетский корпус, академию Генерального штаба, входил в царскую свиту…

Написанная им серия очерков «По Северу России» – результат поездок в свите брата царя – великого князя Владимира Александровича в 1884–1885 годах по северным и северо-западным губерниям России. Стоит отметить глубочайшую скрупулезность и дотошность, с которой Случевский изучал инспектируемые районы, как тщательно и старательно подходил к описанию всего полезного, что могло бы впоследствии послужить добрую службу царской короне, как старался он ничего не пропустить в работе государевых лиц и в крестьянском труде. Между тем он был одним из лучших российских поэтов и прозаиков… В его заметках столько полезного, что я советовал бы современным государственным мужам заняться изучением наследия этого замечательного российского деятеля, патриота и писателя.

Еще один замечательный автор сборника Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – был и остается одним из лучших наших прозаиков, который постоянно, каждый год, выезжал к своим друзьям-поморам и всякий раз останавливался на краю нашей Лопшеньги, в доме Василия и Миропии Репиных. Много общался с моими земляками, что-то всегда записывал… Со мной он не разговаривал, потому как я был тогда еще мал, учился в Ленинградском суворовском училище, да я и не знал, и не понимал тогда, кто такой Юрий Павлович Казаков… Эх, сейчас бы те года… Уж я бы с ним нашел общие темы. Рассказал бы, с каким успехом провели мы с администрацией Приморского района и сотрудниками администрации Архангельской области в Лопшеньге два литературно-музыкальных фестиваля его имени…

А вообще была у меня с ним встреча, только я не понял тогда, что разговаривал со знаменитым писателем. Тогда я учился и, находясь на каникулах в родной деревне (лето 1967-го), солнечным утром пошел на работу к отцу, который руководил местным рыбным заводом. На впадении в море Каменского ручья встретил я крупного мужчину, который что-то варил на костре в котелке и улыбался мне. Я поздоровался с ним. Вообще, это в деревне принято: здороваться со всеми, даже с незнакомыми людьми.

– Вкусная у вас картошечка, – сказал мне незнакомый человек.

Вот и весь разговор. А отец мой сказал мне: это какой-то писатель по фамилии Казаков, регулярно приезжающий в нашу деревню. Он дружит с рыбаками и регулярно выпивает с ними «чарочку».

– Хороший мужик, говорят, – сообщил он мне, – очень любит картошку в морской воде варить да потреблять.

Ну кто не любит такую картошечку? Все любят, и я сам с удовольствием кушаю ее. Вкусная она, соли сыпать не надо… А сейчас почитайте его «Северный дневник» в нашем сборнике. Думаю, всем нам будет полезно с ним познакомиться поближе.

…Тысячи лет незыблемо стоит на крайних рубежах нашей страны прославленный, седой Север-батюшка, помогает России, чем может. Однако и ему нужна наша поддержка. Мы привели лишь немногие свидетельства того, как передовая российская интеллигенция заботливо подставляла плечо великому другу Северу, стремилась своевременно изучать вопросы, перед ним стоящие, и умело отвечать на них. Теперь, в новых условиях, неминуемо вырастают все новые и новые заботы, требующие постоянного вмешательства лучших наших современников. Этим сборником мы вносим свой посильный вклад в благородное дело развития северных регионов. Давайте вместе продолжать его на благо Родины!

Василий Немирович-Данченко. Беломорье и Cоловки

Вместо предисловия. Соловецкое подворье

Наступал июль месяц. Море в этот период было особенно тихо и покойно. Нам пророчили самую благополучную поездку в Соловки. Судя по рассказам, в июле не бывает ни качек, ни бурь. Белое море гладко, как зеркало…

Прежде посещения монастыря мы хотели ознакомиться с его подворьями. Таких в Архангельске два; одно, большое, находится на набережной реки Двины, у самого Гостиного двора. Оно выстроено в два корпуса, двумя этажами на улицу и тремя во двор. Повсюду тут виден хозяйский расчет. Нижний этаж занят лавками и кладовыми, которых до 100. В них сложены грузы железа, керосина и пр. предметы. Каждая лавка сдается по найму на год от 50 и до 100 рублей. В конце здания – в том же нижнем этаже – помещается и часовня Соловецкого монастыря, весьма непредставительная, но доставляющая обители кружечного сбору ежегодно более 3000 рублей. При нашем входе перед нами поднялся высокий худощавый монах, на попечение которого возложена исключительно часовня. Это истощенное, бледное, аскетическое лицо поразило нас своим контрастом с только что оставленным шумным потоком жизни людного рынка. Там все говорило о настоящем дне, здесь все обнаруживало искание града грядущего и отрицание града, здесь пребывающего. От этих старинных сумрачных икон, от этой тяжелой сводчатой комнаты веяло невыносимою, тоскливою борьбою живой человеческой души со всеми ее земными радостями и привязанностями; лица образов сурово смотрели из-за золоченых рам своих, и только кроткий, улыбающийся лик Богоматери, с Божественным Младенцем на руках, навевал чудное спокойствие на верующее сердце. А во згляде этого ребенка и теперь уже светился тихий, ласковый, умиляющий призыв: «Приидите сюда, вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы». Низко склонились всклоченные головы крестьян-богомольцев…

О, ты – горний, грядущий Иерусалим! Не одно нестрадавшее, облитое кровью сердце бьется великою верою в твое пришествие. Не один грустный взгляд измученного устремляется в синюю, бездонную высь, следит за серебристо-белыми ее облаками, словно испытуя, где сверкают стены этого града, где сияют купола его, где зыблются и шепчут, зеленеют и цветут благоуханные сады Эдема…

Мы вошли во двор подворья. Весь второй этаж четырехугольника занят квартирами, отдающимися внаем от 200 р. в год и выше. Как нам говорили – это одни из лучших квартир в городе. Высокие, большие комнаты, светлые окна, чистые входы – хоть бы и в столицу. На дворе разбрелись богомольцы самых разнообразных типов. Вот высокий, угловатый вятчанин-хлебопашец, вот причмокивающий красивый шенкурец, тут целая толпа пермяков, а там олончане, словно чему-то удивляющиеся, чего-то непонимающие. Между ними сновали бабы, растерянные, суетливые…

Тут в первый раз мне кинулось в глаза различие между монахами Троицко-Сергиевской лавры и Соловецкого монастыря. Когда я ездил в первую, меня в подворье встретил монах в рясе лионского бархата, с золотою часовою цепочкой на груди и кольцами на руках. Тут же все попадавшиеся навстречу монахи носили толстого черного сукна рясы и грубые крестьянские сапоги…

– Можно осмотреть, где помещаются богомольцы?

– А, пожалуйте, вот по той лесенке!

Мы поднялись – и вошли. Большие, выбеленные комнаты, с нарами посередине. Все чисто. Воздух свеж, вентиляция устроена хорошо. Кучка богомольцев галдела о каких-то пошехонских старушках, делающих чудеса на Иванов день. В углу слепой пел песню об Алексии – Божием человеке. Гнусливый, носовой напев смешивался с густым храпом спавшего на нарах судорабочего. В другой комнате – были женщины. Тут, как и следовало ожидать, стоял гвалт неописанный…

– Много ль у вас богомольцев скопляется одновременно? – спросил я, уже выйдя из подворья, у подвернувшегося мне монаха.

– Человек по 900 бывает!

– И все крестьяне?

– Крестьяне!

– Из каких больше губерний?

– Вятской, Пермской, Олонецкой, Вологодской, Новгородской, да почти со всей России идут сюда. Как начнется судоходство, народ и валит. Теперь еще поотошло. Все же в год тысяч двадцать пять перебывает, до тридцати доходит… Вы тоже к нам?

– Да.

– Поезжайте; есть где поместиться. У нас места святые! Афон Русский – наши Соловки!

Итак, в Русский Афон!

Пароход «Вера»

Мы отправились из Архангельска в Соловки летом 1872 года на монастырском пароходе «Вера». Солнце в городе пекло немилосердно. Все обещало спокойное плавание. На небе ни облачка, флаги на мачтах судов неподвижно повисли. Двина была зеркальная. Ни малейшей ряби…

Первые полчаса мы знакомились с пароходом.

Тут все поражало нас удивлением. Командир парохода, рулевой, машинист, матросы – весь экипаж его состоял из монахов. Странно было видеть моряков в клобуках, точно и быстро исполнявших распоряжения своего капитана – небольшого, худощавого инока, зорко оглядывавшего окрестности. Не слышно было приказаний вовсе. Движения его руки определяли каждый шаг корабля, превосходно выполнявшего эту безмолвную команду. Высоко, на главной мачте парохода, сверкал ярким, режущим глаза блеском вызолоченный крест вместо флага. Вот на него опустилась, словно серебряная, чайка и, отдохнув с распростертыми крыльями одно мгновенье, она ринулась в недосягаемую высоту так быстро, что у нас невольно захватывало дыхание, когда мы следили за ее полетом. Резкий, словно плачущий, крик ее донесся оттуда.

Палуба была вся загромождена богомольцами.

Всех пассажиров пароход вез около 450 человек.

Это – прекрасное винтовое судно, купленное монастырем за бесценок и крестьянами-монахами переделанное для Белого моря. Легкий на ходу, быстрый пароход «Вера» совершенно приспособлен к этим капризным и опасным водам.

Мы втроем присели у самого края кормы на круге свернутого каната и невольно загляделись на широко расстилающуюся позади даль, окаймлявшую зеленовато-серый простор Двинского лимана.

Направо и налево даль ограничивалась низменными, пустынными, зелеными берегами. Только изредка убогое село сползало к самой реке. Кое-где, словно в воздухе, висели белые колоколенки и купола деревенских церквей.

Порою из однообразной массы лесных вершин, едва-едва заметных в отдалении, виднелись туманные линии еще более далеких рощ, точно окутанных голубым флером. Песчаные промежи, сверкая золотыми извивами, тянулись вдоль зеленой каймы то узкими, как острие, чертами, то широкими, как ярко блестящие щиты, отмелями. С парохода на них можно было разглядеть черные точки вверх дном опрокинутых карбасов; вблизи их копошились и ползали в разных направлениях еще меньшие точки.

Кое-где вдоль береговой линии, будто крылья чаек, мелькали паруса. Они, казалось, вовсе не подвигались вперед.

В самом центре зеленой каймы, там, где правая и левая сторона ее почти смыкались перед нами, висел в голубом прозрачном воздухе белый город; как мелкие искры блистали, меняя постоянно направление своих лучей, купола церквей и соборов. С каждым движением парохода то выдвигались белые линии набережной, то вырезывались белые силуэты колоколен. Город поднимался над рекою все выше и выше. Казалось, между ним и уровнем воды легла смутная, мглистая полоса… она все ширилась и ширилась… искра за искрой пропадала над нею; белая линия суживалась и сокращалась… Вот и все погасло, только одна точка еще лучится, когда вглядишься в эту даль. Одна слабая точка, да и та, кажется, высоко в небе. И она потухла, и зеленые берега сомкнулись перед нами.

А впереди были облака, вода и небо.

На самом краю его, как неведомый, чудный гористый край, постоянно меняя свои очертания, вздымалась серебряная, матово-серебряная, с золотисто-голубыми тонами полоса облаков… Воображение дорисовывало между этими фантастическими вершинами призрачных гор – глубокие, лесистые долины, на тихих берегах белые города, маленькие, все потонувшие в зелени. Так и манило туда, туда, далеко – в эти поэтические пустыни.

А капитан-монах опасливо глядел на эту все выраставшую из-за моря кайму. Зоркие глаза его как будто высматривали что-то грозившее пароходу. Не бурю ли?

Что за дело! Пока еще лазурь уходившего в недосягаемую высь неба была безмятежна, упругие волны смиренно лизали бока парохода, бесконечный простор дышал красою мира и покоя.

Откуда-то с берега ветром донесло как будто звуки пастушьего рожка… Да, это они. Целый рой воспоминаний, красок, образов, голосов словно вспыхнул в памяти. Так разом поднимается вверх встревоженный рой пчел. Какою-то прелестью уединения веяло от этих звуков… Мы, словно зачарованные, внимали им. И тихая грусть незримо-неслышимо проникала в сердце…

А берега казались все ниже и ниже, концы их направо и налево все отходили от нас, сливаясь с серым простором лимана…

Море

Утром, на другой день по отплытии из Архангельска, когда я вышел на палубу парохода, во все стороны передо мною расстилалась необозримая даль серовато-свинцового моря, усеянного оперенными гребнями медленно катившихся валов. На небе еще ползали клочья рассеянных ветром туч. Свежий попутничек надувал парус. Тяжело пыхтела паровая машина, и черный дым, словно развернутое знамя, плавно расстилался в воздухе, пропитанном влагой…

На передней части парохода стоит ветхий деньми старец. Волоса его, редкие, серебристые, развевает ветер, лохмотья плохо защищают тело, впалая грудь чуть дышит, но взгляд его неотступно прикован к горизонту. Что он там видит – в этом безграничном просторе влаги, сливающемся с еще более безграничным простором неба? Вот он снимает шапку и медленно творит крестное знамение. Он молится. Для него это море – громадный храм, в туманной дали которого там, где-то на востоке, возносится незримый, неведомый алтарь.

Да, море действительно храм. И рев бури, и свист ветра, и громовые раскаты над ним – это только отголоски, отрывочно доносящиеся к нам звуки некоторых труб его органа, дивно гремящего там, в недоступной, недосягаемой высоте – великий, прекрасно охватывающий все небо и землю гимн.

Вот сквозь клочья серых туч прорвался и заблистал на высоте широкий ослепительный луч солнца – и под ним озолотилась целая полоса медленно колыхающихся волн… Вот новые тучи закрыли его.

Божество незримо, но присутствие его здесь чувствуется повсюду…

Острова

Впереди засинели какие-то смутные очертания…

А острова все вырастали. Неопределенно синеющие массы становились зеленоватыми. Края их очерчивались все резче и резче; из неопределенных облачных форм они принимали ясные контуры. Что-то, словно искра, сверкало там, лучась и точно колыхаясь в синеве неба.

– Это – купол, братцы; святой соловецкий купол!

– Краса! – заметил угловатый олончанин стоявшей с ним рядом страннице.

Вот зеленоватая кайма стала еще гуще. Напряженный взгляд различал уже верхушки высоких сосен.

Прямо с островов неслась к нам с резкими, словно приветственными криками громадная стая чаек. Точно сотни серебряных платков развевались в воздухе. Чайки кружились близ парохода, забегали вперед и вновь отставали. Одна из них, описав громадный круг, смело уцепилась за крест грот-мачты, другая, словно камень, упала на палубу и, точно у себя дома, заходила между богомольцами. Третья очутилась на руле парохода и стала чистить носом под широко распущенными крыльями.

– Чудеса это, брат!

– Птица и та от угодничков – встречает странничков Христовых… Тут не просто дело… Ишь, она, что собака, к людям ластится!

– И сподобил же Господь увидеть…

А чаек все прибывало и прибывало. Вблизи показались в воде какие-то круглые, словно нырявшие, головы. Они вместе с волнами то поднимались, то опускались. Их было целое стадо, юровье, как называют здесь.

– Глядь, робя, морская зверя проявилась. Нерпой прозывается.

– Поди, человека дюже жрет?

– Не… Он кроткий, за это ему от Господа два века жизни положено.

– А вон белые головы-то… Это белек… молодая нерпа… дите малое, неразумное.

– Тсс!.. Сколь много чудес у Господа…

На корме монахи пели молитвы. Волны все становились меньше и меньше. Солнечный свет льется мягкими полосами на крупные вековые сосны утесистых берегов. Море приняло зеленовато-голубой, почти прозрачный цвет. Громадные валуны и скалы кое-где лежат посреди тихих, никаким волнением не возмущаемых вод. А верхушки этих оторванных обломков острова уже зазеленели, и жалкая пока травка узорчатыми гирляндами спускается вниз по серым поверхностям гранита к целым массам водорослей, оцепившим внизу эти глыбы.

Пароход тихо плывет вдоль берега, словно в бесконечной панораме развертывающего перед нами свои чудные картины. То желтые, песчаные отмели, то зеленые откосы, то утесы, вертикально обрывающиеся вниз… А там, позади них, что за ширь лесная, что за глушь тенистая.

Но вот один поворот, и «Вера» входит в зеленую бух-ту, в глубине которой, словно грациозный призрак волшебного вешнего сна, поднимается белостенный монастырь с высокими круглыми башнями, массою церквей, зеленые купола и золотые кресты которых легко и полувоздушно рисуются на синеве безоблачного неба.

Все словно замерли. Не слышно и дыхания… доносится только крик морских чаек.

Все глаза устремлены на это место поклонения… Все словно ждут чуда и боятся пропустить его. Тихо приближается пароход к обители, которая все ярче и выше поднимается перед нами из голубых волн спокойного моря.

«Ныне отпущаеши раба Твоего с миром, яко видеста очи мои спасение твое»! – шепчет рядом со мною старик и опускается на колени, поникая седою, как лунь, головою.

И сколько голов опустилось в эту минуту, сколько рук творило крестное знамение!..

Монастырь. Гостиница. Святое озеро

Невыразимо прелестен этот зеленый берег. Какое-то радостное чувство охватывало все, когда я спускался с пароходного трапа на плиты набережной. Прямо поднимались старинные, из громадных валунов сооруженные, стены. Это – постройка циклопов. Несколько башен, высоких, с остроконечными павильонами на верхушках, были сложены из тех же колоссальных камней. На высоте, в стенах и башнях чернели узкие щели бойниц… Древностию, целыми столетиями веяло отсюда. Тут все было так же, как во времена первых царей московских. Некоторые сооружения напоминали эпоху Господина Великого Новгорода… От каждого камня веяло былиною, каждая пядь земли попиралась героями нашей ветхозаветной истории. И теперь настолько же массивны и недоступны эти стены. Только вокруг обители все веет новою жизнью; громадное, трехэтажное здание гостиницы, доки, разводные мосты, искусственная гавань, набережная, подъемные машины, деревянное здание странноприимного дома, разрушенного английскими ядрами, следы которых и на монастырских стенах отмечены черными кружками; только небольшие белые часовенки на лугу перед обителью производят неприятное впечатление. Эти карточные, прямолинейные будочки рядом с каменными громадами, пережившими целые столетия и поражающими до сих пор своим величием, так и веют буржуазным вкусом нашего века, проникшим даже и в эту аскетическую обитель, схоронившуюся в беломорской глуши от всего живого и движущегося.

Из-за этих стен, созданных как будто самою природою, золотятся кресты церквей, и мягко рисуются их зеленые купола. Рядом с монастырем тянется здание лесопильного завода, а кругом всю эту площадь обступил зеленый, свежий, весь проникнутый изумрудным блеском, тенистою дремой и влажным покоем лес. Так и манило туда.

Но что поразило нас более всего – это чайки. Их тут было несколько десятков тысяч, по крайней мере. Крик их не умолкал ни на минуту. Их еще серые птенцы неуклюже бегали в траве у самых стен монастыря и гостиницы – каждый выводок в своем, точно определенном участке. Тут, в центрах этих участков, матки высиживали яйца, нахально кидаясь к богомольцам за подачкою. Чайка сама шла в руки.

– Господи! Да они наших кур смирнее…

– От Бога им поведено обитель стеречь!

– Столько ли еще чудес тут повидаешь… Главное, чтоб с чистым сердцем!

Наконец, нас позвали в гостиницу, содержимую очень хорошо монастырем. Это красивое трехэтажное здание. Через просторные сени мы вступили в коридор, посредине которого была большая комната, куда нас всех пригласили. Тут каждый, прежде чем получить нумер, должен был записать, сколько и каких именно молебнов ему требуется; при этом уплачиваются и деньги по установленной таксе…

Комнаты среднего этажа оклеены обоями, остальные просто выбелены. Везде диван, стулья, стол и кровать с матрацами. Более ничего не полагается. Разумеется, тотчас же по прибытии богомольцы потребовали самоваров. В каждом коридоре, в комнате иеромонаха, заведывающего им, имеется несколько громадных, вделанных в стену самоваров, откуда кипяток разливается в большие чайники на потребу странникам…

Вид из окон гостиницы на монастырь и бухту – великолепен. Особенную прелесть придают ему прозрачность воздуха, туманная кайма отдаленных лесов и необыкновенная, почти южная, синева неба… Чудный уголок выбрали себе соловецкие монахи. Тут бы хотелось видеть многолюдное население со звонким смехом детей, резвящихся в зелени лугов, с улыбками и песнями красивых женщин, с косарями не в клобуках и рясах.

– Что теперь, братцы, делать следует?

– Отец иеромонах, куда теперь?

– Теперь первым делом в Святое озеро – купаться!

– Святое?.. Чудодействует, значит?

– Великая от него сила и в недугах исцеление!

И целая ватага вышла из гостиницы. Я последовал за ними.

Окаймленное лесом Святое озеро – почти черного цвета. Одною своей стороной оно примыкает к стенам обители. На нем устроены две купальни – мужская и женская. Мы вошли… Кто-то заговорил; его остановили.

– Не знаешь, кое это место? Тут, может, кольки святых купалось?..

Воцарилось общее молчание. Все разделись.

– Крестись, робя… Главное, с верою… Господи, благослови… Нну – вали, шут с тобой! – И темные тела грузно плюхнули в воду. Все плескались серьезно, точно исполняя религиозный обряд. Один взял в пригоршень воды и благоговейно выпил ее, другой крестился по груди в воде, третий читал молитву. Вода была далеко не чиста. Мутная, но мягкая…

Освеженные, мы вышли, и тотчас же нам кинулся в глаза синий, темно-синий и какой-то блестящий на этот раз морской простор, ласково охватывающий этот остров. Прямо перед монастырем из зеркальной глади поднимались небольшие островки и утесы, увенчанные часовнями и елями.

Каналы, леса и дороги

Монахи умеют пользоваться местностью.

По склону, едва заметному, некогда бежал ручей из одного внутреннего озера в другое. Тонкая струя воды – и только. Казалось, она ни к чему и не пригодна. Какой-то послушник расчистил берег ручья, углубил его ложе и выровнял его: незначительный исток обратился в узенький канал.

Я поднялся вверх по его течению; монастырь и тут не упустил случая воспользоваться силою воды и устроил в одном месте точильню, на другом пункте водоподъемную машину. Точильня состояла из большого вóрота, движимого водою… Ворот стоит вертикально. Его дугу охватывали ремни, которые затем, перекрещиваясь, разделялись на два, к каждому из них было прикреплено большое точильное колесо. Вследствие движения воды в канале ворот вращался и в свою очередь посредством ремня вертел два точильных колеса. Перед последними устроены были скамьи, на которых при нас сидели точившие косы и топоры монахи. Механизм до крайности прост, удобен и выгоден. В день такая точильня может выточить более 300 кос, 450 топоров и сколько хотите ножей. Ее одной достаточно на город средней руки. Над точильнею – дом, чисто содержимый и весьма опрятный. Зимою, когда канава замерзает, ворот приводится в движение механическою силой. Эта точильня – изобретение крестьянина, прожившего здесь год и, кажется, оставшегося в монастыре навсегда.

Солнечный свет мягко обливает зеленую мураву сухого луга. Безоблачное небо синело над нами, напоминая необыкновенно прозрачною лазурью своей дальний юг. По окраинам словно замерли гигантские сосны и белые березы, протянув недвижные ветви в свет и тепло яркого летнего дня. Мы шли все вверх по течению канала.

Новое здание, каменное, большое – это водоподъемная машина.

Мы вошли. Род сарая; посредине несложным механизмом вода подымалась вверх на высоту четырех аршин, лошадь с бочкою подъезжала под кран, которым заканчивался желоб, и струя отвесно падала сверху. И легко, и просто, и удобно. А главное – сокращает рабочую силу, заменяя ее механической. В сарай влетела чайка и спокойно села на край желоба.

– Кто это строил у вас?

– Монах один… Из крестьян. Хорошо придумал!

– Да, хорошо!

– Все от угодников. Их заступлением; не оставляют обители – дом свой… Потому здесь вси труждающиеся и обремененные. Шелков да бархатов, как в иных прочих монастырях, не носим!

Действительно, соловецкий монах всегда и везде является в одной и той же рясе из толстого и грубого сукна. Простое холщовое белье крестьянского покроя, сапоги-бахилы из нерпичьей кожи – одинаковы у всех, у наместника и у простого послушника. Черные, грубые мантии дополняют костюм. Роскоши нигде не заметно.

И какой здоровый, коренастый народ – соловецкие монахи! Все это люди сильные, незнакомые с недугами. Оригинальную картину представляет здешний инок, когда с засученными по локоть рукавами, клобуком на затылке и подобранной спереди рясой он большими шагами выступает, с крестьянской перевалкой и приседаниями, по двору обители. Это тот же самый хлебопашец, только переодетый в рясу. С одним из таких подвижников мы отправились в лес.

По обе стороны дороги лежали громадные валуны. За ними недвижно стояли лесные гиганты. Оттуда веяло свежестью и прохладой. Мы вошли в эту тенистую глушь. Высоко над нами переплетались могучие ветви, мягкий дерн устилал все промежутки между деревьями. Что это были за прямые стволы! Порою из-под почвы выступала острым краем серая масса гранита. Кое-где целые скалы торчали в глуши, плотно охваченные молодою порослью. Земля была холмиста. На верхушках пригорков поднимались купы сосен, протягивая далеко на юг свои ветви. Северная сторона этих великанов была обнажена. Деревья, росшие внизу, распростирали во все стороны одинаково свои сучья. Их не достигал грозный северный ветер. И какие чудные озера были разбросаны в глуши этих лесов, чистые, прозрачные, как кристалл. Невольно приходило в голову сравнение их с красавицей, лениво раскинувшейся в зеленой ложбине. Кругом нее стоят ревнивые сосны – а она нежится в лучах яркого солнца, отражая в бездонной глубине своих чудных очей и это синее небо, и эти жемчужные тучки!.. Тут все дышит идиллией, все навевает блаженные грезы, все говорит о далеком милом крае, где нам было так хорошо, весело и отрадно, о прекрасном, бесконечно прекрасном крае, где царствует вечная весна, о светлом крае воспоминаний, имя которому – юность!..

Побродив с час по лесу, мы опять вышли на дорогу, ведущую назад к монастырю. Соловецкие дороги замечательно хороши. Прямые, плотно убитые щебнем, достаточно широкие, они во всех направлениях перерезывают острова, свидетельствуя о предусмотрительной энергии монахов. Как любил я бродить по ним, когда спадет полуденный зной и тихая прохлада веет из лесу, с зеркального простора озер, с синеющего безбрежного моря… Да, это прекрасный уголок земли, лучшая часть нашего далекого Севера. К сожалению, теперь здесь нельзя остаться даже на лето больному, потому что острова Соловецкие принадлежат монастырю и там негде жить постороннему.

«Рай – наши Соловки!» – говорят монахи.

«Господь своим инокам предоставил их, чтоб здесь на земле еще видели, что будет даровано праведникам там, на том свете».

«Одно плохо, хлеба не родит наша пустынь блаженная!» – дополняли третьи, более практичные…

Поездка на Секирную гору. Савватьевская пустынь. Секирный скит. Еще рассказ об осаде. Вид с высоты. У строителя в келье

«Соловецкие острова – венец, а Секирная и Голгофа – адаманты[1] венца сего, – говорили мне монахи об этих местностях. – Одно важное лицо посетило их в 1870 г., так сказывало, что таких местов по всей земле нет»…

Всего нас отправилось на Секирную гору до тридцати богомольцев; поезд, как видите, вытянулся довольно длинный. Дешевизна сообщений в Соловках – невероятна. До Секирной горы и обратно 16+16 верст. Разумеется, при этом необходимо принять в соображение, что монастырь пользуется своими сенокосами, трудом даровых ямщиков, и самые лошади не куплены им, а пожертвованы крестьянством северного края.

Как только мы выехали на лесную дорогу, глаза стали разбегаться во все стороны. Пейзажи один прелестнее другого развертывались перед нами, как будто в волшебной панораме. Не успеешь вглядеться в один, как вдруг перед вами раскинется еще более красивый, под светом этого яркого, солнечного дня. Дорога тянулась по горам. Она пробита на их откосах: часто налево перед вами возносится крутая, заросшая гигантским лесом, стена, а направо обрывается вниз такая же щетинистая стремнина. Сосны, одна величавее другой, вырастали на каждом повороте дороги. То словно канделябры, они разделялись у самой вершины на три или на четыре прямых и параллельных стволу отрасли, также стройно возносящиеся ввысь. Другие, точно в лазури неба, раскидывали свои ветви, и какая внушающая благоговение тишина стояла под этими сводами! Что за чудная глушь, какой здоровый несравненный воздух!.. А озера! Не могу еще не остановиться на них. Я бывал в Финляндии, южной Германии, в Альпах, но не видел таких чудных озер, при крайне незначительной длине и ширине их. Особенно врезалось в мою память одно. Длинное и узкое, извиваясь, легло оно в изумрудных берегах. Небольшой лесок словно опрокинулся в его глубину. На нем только один островок – но какой! Его и не видно: глаз замечает только три высокие сосны, как будто выросшие из самой середины этих серебристо-голубых вод. Но живописные линии берега, кучи валунов, поросших уже травою, отражение жемчужных тучек, спокойное, словно все из расплавленного металла, зеркало вод – нужно видеть самому. Никакое перо не даст понятия о чудной красоте соловецких пейзажей. В другом месте вид распадается на два художественных момента. Дорога взлетела на самый гребень горы… Тут сосны реже. Сквозь них налево синеет неизмеримая яркая даль моря, а направо между стволами серебрится несколько постепенно пропадающих в отдалении озер, словно окутанных легкою, придающею им таинственную прелесть дымкой. Но верх красоты и совершенства – Белое озеро. Стоишь и не насмотришься. Затаиваешь дыхание, точно боишься, чтобы волшебный призрак не исчез из глаз. Представьте себе зеленую котловину, на дно которой брошен серебряный щит. В нем отразились все берега – и какие берега! В нем опрокинулись и маленькие, то лесистые, то покрытые травою грациозные островки. Нельзя выразить так глубоко охватывающего вас впечатления. Эти переливы света и тени, эти нежные мягкие краски, эти изящные линии не имеют ничего себе подобного.

Все эти озера – рыбные. У берега часто словно замерла в воде темная лодочка. Спуститесь вниз, к самому берегу, и вы увидите, как в кристальной влаге недвижно висят, пошевеливая лишь изредка плавниками и жмуря розовые глаза, лини, караси и другие обитатели этого поэтического дворца. Одно, что поражает здесь, – это отсутствие птичьего гомона, пения и стрекота… Это – спящая царевна. Какой витязь пробудит ее к жизни?

Таким образом, оставив экипаж, то сбегая с горы, то подымаясь на откосы, я добрался до Савватьевской пустыни. Скит святого Савватия не очень красив. Просто казарма. Тут монахами разбиты изящные цветники; клумбы редких для севера растений сверкают яркими кистями пышных и благоухающих цветов, из открытых дверей церкви доносилось сюда молитвенное пение…

Пока служились молебны, я прилег в траве на берегу большого озера. Что это был за мирный уголок! Тоже много островов. На одном из них в свою очередь – микроскопическое, словно алмаз, вправленный в зеленую эмаль, озерко. Далеко-далеко, за другим берегом, синеют леса, пропадая там, где-то, на юге. Последнюю черту их трудно отличить от дымчатой полосы облаков, выступивших на краю неба…

Лежа тут на траве, посреди цветов, я невольно грезил о далеком детстве. И целый рой картин, одна ярче другой, воскресал в памяти, и сладкая, светлая грусть прокрадывалась в сердце… Хорошо, очень хорошо было здесь. Беру на свою совесть советовать каждому решиться на далекий путь, чтобы побывать на островах Соловецких, да только не три дня, а недели две-три…

Уже желтовато-розовые тона кое-где окрасили края облаков, когда я поднялся опять.

Не ожидая спутников, я пошел вперед по дороге. Долго пришлось бродить по полянам, и, наконец, на одном повороте я стал как вкопанный.

Передо мною, несколько вдали, высокая гора.

Дорога прямою колеей взвивается на нее; лес направо и налево раздвинулся и образовал гигантскую аллею, доходящую до самой вершины горы, и там, на крайней точке, на высоте воздушной, словно вися в лазури недосягаемого неба, сияет Секирный скит, заканчиваясь легким, необыкновенно красивым абрисом колокольни, – все это до того призрачно, все это словно плавает в пространстве: кажется, дунет ветер и разом унесет это обаятельное видение.

Что поражает более всего – это неожиданность таких художественных моментов. Идешь, ничего не ожидая, и вдруг перед тобою раскинется такая картина, что в первую минуту не сообразишь, где ты, что с тобою; не мираж ли этот величавый, воздушный силуэт монастыря, повисший в вышине голубого неба?

На Секирную гору взбираться трудно. Лошади догнали меня внизу, и тут все сошли с дрожек. Все едва полезли ввысь…

Наконец мы взобрались на Секирную гору. Новые красоты, новые очарования!..

Разговор сошел на осаду Соловецкого монастыря англичанами, и я опять имел случай убедиться, как крепко держатся здесь предания об этом событии. Монах мой говорил о нем необыкновенно быстро, размахивая руками и как будто вновь переживая все случайности той эпохи.

– Подошел неприятель, и оробели, обмерли все мы. Батюшки, думаем, что мы робить станем, как он в нас палить начнет? У него ружье, у него мортир-пушка. Расшибет он нас, думаем. Кто плачет, кто в щель забился и сидит, не дышит, потому как неприятеля не бояться – на то он и прозывается враг. Ах ты Боже мой – все-то истомились да измучились… А военные корабли все ближе да ближе. Только и собрал нас архимандрит Александр и говорит: ежели что – не сдаваться, потому Россея и прочее такое. Пусть враг что хочет делает, а вы стойте… Боже мой… Сейчас солдат вперед поставил!

– А у вас и солдаты были?

– Какие солдаты! Они только солдатами назывались. Анвалиты были. Десять анвалитов при нашем остроге жили, кто хромой, кто безрукий, кто безногий. Ружья у них не палят. Они их заместо палок носили. У кого и ружья не было. Ну, Александр и говорит: «Братцы, выручай, потому как вы христолюбивое воинство, и церковь вас в молитвах своих поминает и не забудет, ежели враг окровянит вас таперече… Помните, говорит, что святыню защищаете!» Мы слушаем – беда. Все помрем – думаем. Вот хорошо; немало это прошло – с парохода аглицкого лодка. Страсть!

– Ну, а пушки ведь и у вас были?

– Какие пушки! С кораблей Петра Великого. Пушченки самые необходительные… Вот с аглецкой лодки епутата требуют!

– Парламентера, верно?

– Его, его самого… У нас в это время в тюрьме полковник один сидел. По-аглецки хорошо говорить умел. И предложил он нам, что пойдет в епутаты. Нас и возьми сомнение. Как изменит? Ведь он рестант. Господь знает, <что> на душе у него. Долго мы об этом говорили и порешили, чтобы он на берег с солдатиком шел, а солдату приказ был дан, что ежели только тот изменит – сейчас штыком приколи, – рестанта этого. Ну, хорошо…

– Да как же бы понял солдат? Ведь те бы по-английски говорили!

– Ах, братец мой, пусть его говорит, но ежели, то есть, рестант бежать задумает – тут ему и капут. Ну, только полковник и пошел. На палочку белый плат навязал, и начали они говорить промежду собой. Англичане приказывают: подавайте ключи от монастыря, – кто у вас тут комендант? Сейчас архимандрит Александр выходит. Я, говорит, этой крепости комендант и все могу, мне власть дана… Ну, те требуют ключи! – Они не у меня, берите их сами. – У кого же? – У двух стариков! – У каких стариков? – У простеньких старичков, у Зосимы и Савватия, на раках лежат, на мощах – возьмите, если можете. Ну, те как прослышали про стариков наших и испужались. Сейчас назад, на пароход. И давай оттуда палить, спужавшись!.. Тут мы все и сели, потому он палит – страшно это очень. Ежели бы еще попалил – померли бы все, мы ведь люди мирные, не от мира сего!

– А если бы он согласился взять ключи с мощей?

– С мо-ощей?.. – самодовольно протянул монах. – С мо-ощей? Бери, друг любезный. Бери у наших старичков. Они бы тебе показали силу свою… Сейчас бы корабли ко дну пошли, и праха от неприятелев бы не осталось, потому – святыня. Ни один бы не уцелел!

– А правда, что Александр сам на корабли к ним ездил?

– Врут; потому я тут был и хошь очень испужался, а все помню!

Из этих легендарных рассказов все-таки можно было убедиться, что многое вымышлено в крестьянских рассказах о защите Соловецкого монастыря, хотя замечательное мужество архимандрита Александра не подлежит сомнению. Так составляется легенда. Словоохотливый монах, вероятно, задержал бы меня долго, если бы я не изъявил желания взобраться на колокольню скита.

Все рассказы о видах отсюда оказались бледным, ничего не говорящим очерком великолепной действительности. Все четыре окна колокольни были рамками несравненных картин.

Весь Соловецкий остров раскидывался далеко внизу, со своими лесами, озерами, полянами, церквами, скитами, часовнями и горами. Какие нежные переливы красок, какие мягкие изгибы линий! Тут темная зелень соснового леса, там изумрудный простор поемного луга, и повсюду серебряные щиты изящных озер! Эти – точно искры на зеленом бархате. Берега острова резко очерчивались перед глазами, как на карте, но каждый пункт их был отдельной изящной картиной. Там группа скал, обрыв, тут длинный мыс, поросший щетиною темного леса. Там зеленая отложина, нечувствительно сливающаяся с морем; тут последнее глубоко врезывается в землю, образуя в ней внутренние озера, едва заметными проливами связанные с громадным водяным простором. Сначала глаз был поражен только целым ансамблем этого чудного неописуемого ландшафта, но потом, мало-помалу, стали выделяться его детали. Эти золотящиеся лесные дороги – они, словно змеи, извиваются в чаще, то пропадая в ней, то вновь выбегая прихотливыми линиями. Вот белые церкви. Они рассеяны повсюду. Как малы и как изящны они отсюда. Вот по лесам блестят и лучатся золотые искры. Всмотритесь – это кресты затерявшихся в глуши часовен. Вот на зеленой бархатной лужайке раскинулось стадо оленей. Глаз едва различает их с этой высоты. Но как хороши гребни этих холмов, этот чудный воздух, это безбрежное море кругом. Какая это точка лучится на самом краю пейзажа?

– Это гора Голгофа и скит Голгофский!

Засияла розовая заря. Сотни озер, раскинутых внизу, вспыхнули разом. Глаз нельзя было отвести от них: точно со всех концов запылали бесчисленные костры, по всем лесам, полям и лугам острова. Вершины леса были тоже охвачены этим нежным сиянием. Море вокруг райского уголка сияло пурпуром, золотом и лазурью. Казалось, небо укрыто жемчужными тучками, море с его неугомонными волнами и земля с ее божественными дарами оспаривали пальму первенства друг у друга… Вокруг всего острова лежала тоже огнистая полоса… Белые церковки стали розовыми, пурпурными, золотыми… Кто бы ни стал поэтом лицом к лицу с такою идеальною красавицей, какова эта неотразимо прекрасная природа!

По одной из дорог ползет муравей-лошадь. Она тоже горит, как золотая искра… Вот она скрылась за лесом. Вот в одном озере шевелится черная точка. Это челнок. Кто сидит в нем – не видно, но точка движется и пропадает в черном заливе…

Нельзя было насмотреться.

Из противоположных окон видно только море. Тут Секирная гора почти отвесно обрывается вниз. Пурпурно-золотой простор движется перед вами. Вы не видите волн, но замечаете только волнение. А там – точно в огнистом венце – подымается группа островов «Кузова». А еще дальше – туманное пятно и несколько искр. Оно словно висит в голубом небе. Это кемский берег и Кемь. Иногда, говорят, она вся видна отсюда – за 60 верст расстояния.

Какой чудный летний приют можно было бы создать здесь, где теперь живут только семеро монахов, равнодушных к этой сияющей, ослепительной красоте!

Мы уже собирались уезжать, как нас пригласил к себе строитель скита…

Мы всходили на секирный маяк, но тотчас же сошли вниз. Нужна была привычка. Гора и без него высока, а на ней это сооружение – высоты ужасной. Голова кружилась, все мешалось перед глазами.

Уже на возвратном пути с Секирной горы я узнал, что в числе монахов этого скита находится фотограф Сорокин, которому новый архимандрит запретил заниматься фотографией, находя ее неприличной для монаха. Не мешало бы только знать, что один из наших митрополитов, признанный святым, занимался химией и в области ее производил специальные исследования. Теперь Сорокина теснят, и его удерживает в монастыре только то, что тут же пострижены два его брата, а мать – инокиня Холмогорского женского монастыря. Фотографа смиряют разными способами, то посылая его на работы, то уединяя в скиты, где всего-навсего живут 4–7 монахов.

А пейзажи Соловецкого острова действительно заслуживают фотографических снимков.

Возвращаясь домой, в гостиницу, мы вновь любовались теми же чудными картинами, но уже при розовом освещении заката, трепетавшем и в листве берез, и в струях озер, и в туманной дали лесной чащи, и в мураве поемного луга. А внизу, в глубине горных долин, уже курился пар, окутывая могучие стволы сосен серыми однообразными клубами. Грустное чувство охватывало душу, когда мы думали о скором отъезде отсюда.

Каждый холм, каждая гора здесь увенчаны часовнями, зеленые купола и золотые кресты которых мягко рисуются среди окружающего их пейзажа.

На половине пути – часовня с вырытым в ней колодцем. Вода здесь холодна, как лед. Тут останавливаются и отдыхают странники. Место чрезвычайно красиво, особенно когда на пролегающих скатах раскинутся пестрые толпы богомольцев, и слышится отовсюду говор разноязычной толпы…

Поездка в Макарьевскую пустынь

Светлый день. Яркое солнце так и обливает трудно выносимым зноем леса и озера Соловецкого острова и зеркальную гладь застоявшегося в чудном покое моря. Что ни бухта, то картина, что ни поворот дороги, то новые восклицания восторга и изумления.

Опять мы едем лесным путем, опять направо и налево раскидывается царство могучих лесных великанов. Там и сям сквозят озера. Одни из них совсем ушли в тень высоких деревьев, другие так и лучатся резким, ослепляющим глаза светом. К этой природе не приглядишься.

Новый луч – и все изменяется перед вашими глазами; новая перебегающая тень случайного облачка, и опять иное выражение… Точно лицо красавицы, живое, подвижное, постоянно меняющееся перед вами… Вот ее глаза сверкают ослепительным блеском, губы полуоткрыты, вся она облита ярким румянцем… Грудь колышется высоко… Голова откинута назад… Еще мгновение – и глаза потемнели, только в таинственной глубине их вспыхивают мимолетные зарницы, на бледном лице лежит выражение тихой грусти, печальная улыбка не то сожаления, не то обманутой надежды замерла на устах… Как цветок, поблекший на стебле, она склонила свою головку… И вам самим становится грустно до первого солнечного луча, до первого вихря страсти и блаженства!

– Хорош ваш Соловецкий остров: приволье, краса!

– Ну, – отозвался монах, – какая такая краса? Что за земля, коли хлеба не родит? Горы все… То ли дело у нас, в Рязанской губернии – гладь. Ровнехонько – ни тебе холма, ни тебе горки. Хошь на коньках катайся. Вот это так краса. А тут – самое несообразное место! – И монах ожесточенно погнал лошадей, нахлестывая им бока.

– У нас еще лучше, – отозвался богомолец, – у нас рожь сам – 15 растет!

– Вот это краса! – согласился монах. – Как нивка золотая подымется, да колос с колосом почнут разговоры водить – сердце радуется. Хорошо место – реки у нас даже нет – а кругом море – чего уж безобразнее!

– Что у вас в Макарьевской пустыни?

– У нас там сады, огороды, парники, – все есть. Недавно был богомолец один из Питера, такой из себя значительный, словно енарал. Уж он ахал тоже. Вот, говорит, место; коли б да это место поближе к столицам – больших бы денег каждый лоскут земли стоил. Камень, говорю ему. Это ничего, мы бы тут понастроили всего. А по этим озерам гулянья, чтоб… Известно, модники!

– По нашим местам, – вставил богомолец, – не дай Бог такой земли; что с ней поделаешь? Тут и соху, и борону изломаешь!

– Камень, известно камень. На нем не посеешь!..

Наконец трое наших дрожек подъехали к Макарьевской пустыне.

Это – прелестный уголок, затерянный среди лесистых гор в зеленой котловине. Кругом нее тишь и глушь. Мы взошли на балкон, устроенный на кровле часовни. Отсюда открывался пейзаж, так и просившийся на полотно. Прямо перед нами, одни выше других, вздымались гребни поросших соснами гор и за ними синевато-туманные полосы таких же далей. Все навевает на душу мирное спокойствие. Западавшие вглубь лесов тропинки звали в эту свежую чашу. Порою от случайно набежавшего облака леса уходили в тень, зато другие выступали ярко-зелеными пятнами. Изредка взгляд встречал небольшую поляну. На одной ясно рисовался силуэт отдыхавшего оленя. Серебряная кайма озера едва-едва прорезывалась из-за леса налево.

Садовник-монах, из крестьян, предложил нам посмотреть оранжереи и парники.

Тут росли арбузы, дыни, огурцы и персики. Разумеется, все это в парниках. Печи были устроены с теплопроводами под почвой, на которой росли плодовые деревья. Таким образом, жар был равномерен. Этим устройством монастырь обязан тоже монаху-крестьянину.

Оранжереи с цветами прелестны. В распределении клумб обнаруживаются вкус и знание дела. Я долго был тут, внимательно рассматривая все подробности этого уголка. Это – полярная Италия, как ее метко назвал высокий посетитель…

– Много ли вас тут? – спросил я у монаха.

– Трое; я да двое работничков-богомольцев. Дело-то здесь маленькое. Порасширить бы его – да и того довольно. Фрухт только и идет, что для архимандрита и для почетных гостей!

– В Архангельск бы отправляли?

– Неужели же там нет своих парничков?

– Нет!

– А там бы лучше росло: теплее и климат способнее. У немцев, поди, есть в Архангельске все. Наши только, русские, подгадили!

Позади парников я взобрался на гору. Отсюда открывался чудный вид на потонувшие внизу леса и озера. Не хотелось верить, что мы на крайнем севере. И воздух, и небо, и земля – все напоминало юг Швейцарии. Только бы побольше животной жизни.

Пейзажи Соловков были бы еще живописнее, если это возможно, когда бы тут было побольше стад и птиц. Молчание в природе слишком сосредоточивает душу. Созерцания принимают нерадостный характер и переходят в мистицизм. Пение птиц, блеяние стад настроили бы душу на иной, более веселый лад. Даже и чайки внутри островов попадаются в одиночку, и то редко…

Анзеры

Анзеры, и особенно гора Голгофа, пользуются такою же славою, по поразительной красоте своих пейзажей, как и Секирная гора. Анзеры – большой и гористый, остров Соловецкого архипелага. Здесь находится скит, и кроме того, у берегов производятся рыбные ловли. В Анзеры нас отправилось около пятидесяти богомольцев…

Переходя от одной группы к другой, я не забывал и окрестных видов. Каких только здесь не было озер! Одно – словно сверкающая на солнце коса; другое – сплошь покрытое островами; третье – гладкое и чистое, как зеркало. Одни за другими сменялись волшебные картины. То обрыв – вы останавливаетесь и смотрите: под вами синеют верхушки деревьев, далеко уходит сочная понизь с лесами, озерами и скалами; то – с двух сторон сжимают дорогу крутые откосы зеленых гор. Вот море глубокою бухтою врезалось в землю; только узкий пролив соединяет ее с бесконечным водным простором. Бухту обступили высокие сосны и недвижно протянули над нею высокие своды.

Как там покойно, тихо и прохладно. Тут ловят монахи рыбу, здесь ими выстроен домик для рыболовов и поставлены вороты для вытаскивания неводов. Скоро мы подъехали к берегу, где кончался остров Соловецкий.

Версты за четыре синели Анзерские горы. На самой окраине берега изба, или, по-здешнему, келья перевозчиков. Мы все сели в два больших карбаса. Весла блеснули, и лодки прорезали покойную влагу. На этот раз пролив был спокоен, но здесь нередко случаются бури, опасные для маленьких судов, потому что у Анзерского берега находится большой сувой[2]. Даже и теперь, когда море было тихо, пределы сувоя очерчивались заметно, составляя совершенно правильный круг, в котором течение воды напоминало собою громадную спираль. Несмотря на самую безмятежную погоду, как только наш карбас вступил в пределы толчеи, его стало весьма заметно покачивать, и гребцы измучились, прежде чем достигли берега…

Таким образом пролетело время до того момента, когда на ясном небе, над большою лесистою горою обрисовался полувоздушный Голгофский скит. Трудно определить, что изящнее – этот ли уголок или Секирная гора. Сравнения в области красоты, будь это красота женщины или природы, все равно, – невозможны. Все зависит от того, как в данный момент падают лучи, как легла тень; важно и предварительное настроение зрителя. Сказать откровенно, встречая постоянно прелестные пейзажи на этом сравнительно небольшом клочке земли, я до того пригляделся к ним, что они далеко уже не производили прежнего впечатления…

Тем не менее первое впечатление Голгофы прекрасно. Это мираж, мягко рисующийся в синеве неба… Когда смотришь в эту высь, так и кажется, что там человек должен оставить все земные помыслы и отдаться или мистическому созерцанию Божества, или изучению сокровеннейших тайн природы. Как жалко, мелко и ничтожно должно все казаться оттуда: и люди – такими маленькими, и сооружения их – такими незначительными. А этот упоительный горный воздух! Я сам испытал здесь его влияние. Он опьяняет человека. Грудь расширяется от восторга, кровь движется быстрее, усталости нет и в помине. Все выше и выше.

Когда мы ступили на Анзерский берег, общий силуэт Голгофы заслонился другими, менее высокими горами. Тут уже озер меньше, но зато как прелестны здесь лесные дороги! Кажется, шел бы по ним без конца. А между тем – ни ярких цветов, ни певчих птиц. До чего должен быть очарователен пейзаж, если он заставляет забывать о скудости красок и звуков.

Тут многие купались в море. Вода до того пропитана солью, что последняя осаждается на бороде и на волосах. Она холодна как лед, но, когда выйдешь на берег, тело горит и сам чувствуешь себя как будто возродившимся. А сцены при купанье!..

Скоро мы нагнали баб, тараторивших впереди, как сороки. Рядом с нами, у самых ног, бежала куропатка.

– Господи! – восхищался крестьянин. – Это ли еще не чудеса? Дикая птица, а к человеку как собака льнет. Ну и монашики. Возвеличил их Бог, видимо. Это верно…

Дорога, наконец, пошла в гору. Она поднимается вокруг нее спиралью. Мы бодро подвигались вперед, и порою, как выходили на открытое место, словно заоблачный храм, светился над нами скит Голгофы. Несколько раз принимались отдыхать. Один юродивый странник полз вверх на коленях. Крестьяне чуть не крестились на него. Странница, та не отступала от него ни на шаг. Остановится он – и та станет. Начнет он класть земные поклоны – и та сейчас же. Так до вершины горы.