9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

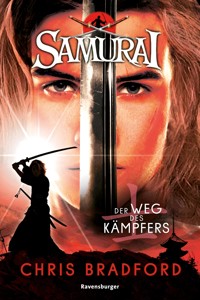

- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Samurai

- Sprache: Deutsch

*** Band 1 der Bestseller-Reihe von Chris Bradford in neuem Look! *** Im Jahr 1610 versenken Piraten vor der Küste Japans ein englisches Handelsschiff. Jack Fletcher ist der einzige Überlebende. Er wird von Schwertmeister Masamoto Takeshi adoptiert, der ihn zum Samurai ausbilden lässt. Doch schon bald muss er seine Kampfkünste gegen den gefürchteten Ninja Drachenauge beweisen ... Ein junger Engländer. Gestrandet in Japan. Ausgebildet zum Samurai. Bereit für den Kampf seines Lebens. Entdecke alle Abenteuer der "Samurai"-Reihe: Band 1: Der Weg des Kämpfers Band 2: Der Weg des Schwertes Band 3: Der Weg des Drachen Band 4: Der Ring der Erde Band 5: Der Ring des Wassers Band 6: Der Ring des Feuers Band 7: Der Ring des Windes Band 8: Der Ring des Himmels Band 9: Die Rückkehr des Kriegers Die Kurzgeschichte "Der Weg des Feuers" ist als E-Book erhältlich und spielt zwischen den Ereignissen von Band 2 und Band 3.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Als Ravensburger E-Book erschienen 2020Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2009, 2020 Ravensburger Verlag GmbHPostfach 24 60, 88194 RavensburgDie Originalausgabe erschien 2009unter dem Titel »Young Samurai. The Way of the Warrior«bei Puffin Books/Penguin Books Ltd, 80 Strand,London WC2R 0RL, EnglandText Copyright © 2009 by Chris Bradford

Covergestaltung: Paul YoungLandkarte: Gottfried MüllerÜbersetzung: Wolfram StröleAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-473-47442-4www.ravensburger.de

Für meinen Vater

PrologMasamoto Tenno

Kyoto, Japan, August 1609

Tenno fuhr aus dem Schlaf hoch, packte sein Schwert und hielt den Atem an.

Er spürte, dass sich noch jemand im Zimmer befand. Nach und nach gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit und er ließ den Blick suchend durch den Raum wandern. Doch er sah nichts, nur ineinander verschlungene Schatten und das Mondlicht, das geisterhaft durch die dünnen Papierwände sickerte. Vielleicht hatte er sich geirrt … Doch seine durch die Ausbildung zum Samurai geschärften Sinne warnten ihn.

Angestrengt lauschte er auf das leiseste Geräusch, den kleinsten Hinweis darauf, dass sich ein Eindringling im Zimmer aufhielt. Doch er nahm nichts Verdächtiges wahr. Ein Lüftchen fuhr durch die Zierkirsche im Garten und der Baum raschelte wie Seide. Außerdem hörte er das vertraute Plätschern des Wassers, das aus dem kleinen Brunnen in den Fischteich floss, und ganz in der Nähe das unermüdliche nächtliche Zirpen einer Grille. Im Haus war es still.

Er war grundlos hochgeschreckt … Bestimmt hatte nur ein böser Geist seine Träume gestört.

Seit einem Monat sorgten Gerüchte eines bevorstehenden Krieges im Hause Masamoto für Unruhe. Von einem Aufstand war die Rede und Tennos Vater war einberufen worden, um im Falle eines Angriffs gegen die Aufständischen vorzurücken. Der Friede, der seit zwölf Jahren in Japan herrschte, schien plötzlich bedroht. Die Menschen hatten Angst. Kein Wunder, dass Tenno so angespannt war.

Er schloss die Augen und legte sich wieder auf seinen Futon. Die Grille zirpte plötzlich ein wenig lauter und der Junge packte das Heft seines Schwertes fester. »Ein Samurai sollte immer seinem Instinkt folgen«, hatte sein Vater einmal gesagt, und Tennos Instinkt gab ihm jetzt zu verstehen, dass etwas nicht stimmte.

Er stand auf, um sich umzusehen.

Da wirbelte ein silberner Stern durch die Nacht.

Tenno warf sich zur Seite, doch um den Bruchteil einer Sekunde zu spät.

Der Wurfstern schlitzte ihm die Wange auf und bohrte sich an der Stelle, an der eben noch sein Kopf gelegen hatte, in den Futon. Tenno rollte über den Boden und spürte dabei, wie ihm das Blut warm über das Gesicht lief. Ein zweiter Wurfstern schlug mit einem dumpfen Laut in die Strohmatte auf dem Boden ein. Mit einer geschmeidigen Bewegung sprang Tenno auf und hob das Schwert, um sich zu verteidigen.

Eine von Kopf bis Fuß schwarz gekleidete Gestalt tauchte wie ein Gespenst aus der Dunkelheit auf.

Ein Ninja! Ein nächtlicher Meuchelmörder.

Betont langsam zog der Ninja ein funkelndes Kampfmesser aus der Scheide. Es war im Unterschied zu dem großen, gekrümmten Langschwert Tennos kurz und gerade. Eine ideale Stichwaffe.

Lautlos kam der Ninja einen Schritt näher und richtete das Messer auf den Jungen. Er sah aus wie eine menschliche Kobra, die gleich angreifen würde.

Tenno versuchte dem Ninja zuvorzukommen und schlug mit seinem Schwert zu. Doch sein Gegner wich ihm geschickt aus, vollführte blitzschnell eine Drehung und versetzte ihm einen Fußtritt gegen die Brust.

Tenno taumelte zurück und brach durch die papierdünne Schiebetür des Zimmers nach draußen in die Nacht. Unsanft landete er auf der Erde des inneren Gartens. Für einen Moment verlor er die Orientierung. Er hörte sich keuchen.

Der Ninja sprang durch das Loch in der Tür und landete katzengleich vor ihm.

Tenno wollte wieder aufstehen und sich wehren, doch seine Beine gaben unter ihm nach. Sie waren gefühllos geworden und zu nichts mehr zu gebrauchen. In Panik versuchte er um Hilfe zu rufen, doch sein Hals war zugeschwollen und brannte wie Feuer. Statt zu schreien, rang er mühsam nach Luft.

Der Ninja verschwamm vor seinen Augen und versank zuletzt ganz in einem schwarzen Nebel.

Dem Jungen wurde schwarz vor Augen. Offenbar hatte der Ninja den Wurfstern in ein Gift getaucht, das jetzt in rascher Folge seine Glieder lähmte. Er war seinem Mörder auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.

Er lauschte auf näher kommende Schritte des Ninja, hörte aber wieder nur das Zirpen der Grille. Ihm fiel ein, dass sein Vater einmal gesagt hatte, Ninja übertönten mit einem solchen Zirpen das Geräusch ihrer Bewegungen. Der Ninja musste auf diese Weise unbemerkt an den Wachen vorbeigeschlüpft sein!

Für einen kurzen Moment kehrte Tennos Sehvermögen zurück und im bleichen Licht des abnehmenden Mondes erblickte er vor sich ein verhülltes Gesicht. Der Ninja kam ihm so nah, dass Tenno seinen warmen Atem säuerlich und schal wie billigen Sake im Gesicht spürte. Durch den Schlitz in der Kapuze des schwarzen Gewands starrte ihn ein einziges smaragdgrünes Auge hasserfüllt an.

»Das ist eine Botschaft an deinen Vater«, zischte der Ninja.

Tenno spürte die Spitze des Messers eiskalt auf der Haut über seinem Herzen.

Es folgte ein einziger heftiger Stoß. Sengende Schmerzen fuhren durch seinen Körper …

Dann nichts mehr …

Masamoto Tenno war in die Große Leere eingegangen.

1Eine Kugel aus Feuer

Pazifik, August 1611

Der Junge fuhr aus dem Schlaf hoch.

»Alle Mann an Deck!«, brüllte der Bootsmann. »Das gilt auch für dich, Jack!«

Das wettergegerbte Gesicht des Mannes tauchte vor Jack aus dem Dunkeln auf und der Junge sprang hastig aus seiner schwankenden Hängematte im Mitteldeck des Schiffes.

Jack Fletcher war erst zwölf, aber groß für sein Alter und von den zwei Jahren, die er auf See verbracht hatte, sehnig und muskulös. Die Augen unter dem wirren Schopf strohblonder Haare, die er von seiner Mutter geerbt hatte, leuchteten himmelblau und mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Entschlossenheit und Unerschrockenheit.

Männer, denen man die Strapazen der langen Reise an Bord der Alexandria ansah, ließen sich aus ihren Kojen fallen und drängten an Jack vorbei zum Oberdeck hinauf. Jack lächelte den Bootsmann entschuldigend an.

»Beeil dich, Junge!«, schimpfte der Bootsmann.

In diesem Moment krachte es ohrenbetäubend. Holzbalken knirschten und Jack wurde auf den Boden geworfen. Die kleine, am Mittelbalken des schmutzigen Frachtraums hängende Öllaterne schwankte heftig und die Flamme flackerte.

Jack stieß unsanft gegen einen Stapel leerer Fässer, die über die ächzenden Planken rollten. Hastig rappelte er sich wieder auf. Weitere ausgemergelte Besatzungsmitglieder in schmutzigen Lumpen stolperten an ihm vorbei durch die nur von der brennenden Laterne erhellte Dunkelheit. Eine Hand packte ihn am Kragen und stellte ihn auf die Beine.

Sie gehörte Ginsel.

Der untersetzte, stämmige Niederländer grinste Jack an und entblößte dabei zwei Reihen unregelmäßig gezackter, abgebrochener Zähne, mit denen er aussah wie ein weißer Hai. Doch trotz seines einschüchternden Äußeren hatte der Matrose es immer gut mit Jack gemeint.

»Wir sind wieder in einen Sturm geraten, Jack«, knurrte er. »Klingt, als hätte die Hölle ihre Tore geöffnet! Rauf mit dir auf das Vordeck, bevor der Bootsmann dich erwischt.«

Jack stieg eilig hinter Ginsel und den anderen Matrosen den Niedergang hinauf. Oben erwartete sie der Sturm.

Schwarze Gewitterwolken brodelten am Himmel und die Schreie der Matrosen gingen sofort im Heulen des Windes unter, der erbarmungslos durch die Takelage fuhr. Salzwassergeruch stieg Jack scharf in die Nase. Eiskalter Regen schlug ihm ins Gesicht und stach ihn wie mit tausend kleinen Nadeln. Bevor er sich umsehen konnte, erfasste eine gewaltige Welle das Schiff.

Meerwasser spülte schäumend über das Deck, durchnässte Jack augenblicklich bis auf die Haut und strömte durch das Speigatt wieder ab. Jack schnappte nach Luft, doch da brach schon eine zweite Welle donnernd über das Deck herein. Sie war noch größer als die erste und riss Jack die Beine weg. Im letzten Moment konnte er sich an der Reling festhalten und verhindern, dass er über Bord ging.

Er hatte sich gerade wieder aufgerichtet, da fuhr ein gezackter Blitz über den nächtlichen Himmel und schlug in den Großmast ein. Einen kurzen Augenblick lang beleuchtete sein gespenstischer Schein das ganze Schiff. Auf dem Dreimaster ging es drunter und drüber. Die Besatzung war wie Treibholz über das Deck verteilt. Hoch oben in der Rah versuchten einige Matrosen im Kampf gegen den Wind das Großsegel zu bergen, bevor der Sturm es wegriss oder, noch schlimmer, das Schiff kenterte.

Auf dem Achterdeck umklammerte der Dritte Maat, ein über zwei Meter großer Hüne mit einem feuerroten Bart, das Steuerrad. Neben ihm stand der gestrenge Kapitän Wallace und brüllte Befehle, allerdings vergeblich. Der Wind riss ihm die Worte vom Mund, bevor jemand sie hörte.

Neben den beiden stand noch ein dritter, hochgewachsener und kräftiger Mann mit dunkelbraunen Haaren, die er mit einer Schnur nach hinten gebunden hatte – Jacks Vater John Fletcher, der Steuermann der Alexandria. Er hielt den Blick unverwandt auf den Horizont gerichtet, als hoffte er, die Wolken zu durchdringen und das sichere Land dahinter zu entdecken.

»He, ihr da!«, rief der Bootsmann und zeigte auf Jack, Ginsel und zwei weitere Matrosen. »Rauf mit euch und macht das Toppsegel los, aber schnell!«

Sofort machten sie sich auf den Weg zum Vormast, doch im selben Augenblick tauchte aus dem Nichts eine Kugel aus Feuer auf – und flog geradewegs auf Jack zu.

»Vorsicht!«, schrie ein Matrose.

Jack, der auf der Reise bereits einige Angriffe feindlicher portugiesischer Kriegsschiffe erlebt hatte, duckte sich instinktiv. Er spürte die heiße Luft und hörte das Heulen, mit dem die Kugel an ihm vorbeiflog. Das Geräusch des Aufpralls auf Deck klang allerdings anders als bei einer Kanonenkugel. Die Kugel schlug nicht krachend auf wie Eisen auf Holz, sondern mit einem dumpfen, leblosen Schlag wie ein Tuchballen. Entsetzt starrte Jack den Gegenstand an, der vor seinen Füßen gelandet war.

Das war keine Feuerkugel. Es war der brennende Leib eines vom Blitz getöteten Matrosen.

Jack stand wie gelähmt da. Übelkeit stieg in ihm auf. Das Gesicht des Toten war schmerzverzerrt und vom Feuer so entstellt, dass Jack ihn nicht einmal erkannte.

»Heilige Maria, Muttergottes!«, rief Ginsel. »Sogar der Himmel hat sich gegen uns verschworen!«

Bevor er noch mehr sagen konnte, brach eine Welle über die Reling und spülte die Leiche ins Meer.

Ginsel sah das Entsetzen im Gesicht des Jungen. »Komm, Jack!«, rief er, fasste ihn am Arm und wollte ihn zum Vormast ziehen.

Doch Jack stand da wie festgenagelt, noch immer den Gestank nach verbranntem Fleisch in der Nase. Es hatte gerochen wie ein Schwein, das zu lange am Spieß geröstet worden war.

Der Matrose war keineswegs der erste Tote, den Jack auf der Reise sah, und er würde ganz gewiss auch nicht der letzte sein. Sein Vater hatte ihn gewarnt. Die Überquerung des Atlantiks und des Pazifiks war mit vielen Gefahren verbunden. Jack hatte Menschen an Erfrierungen, an Skorbut, am Tropenfieber, an Messerwunden und durch Kanonenkugeln sterben sehen. Trotzdem war er nicht gegen die Schrecken des Todes abgestumpft.

»Los, Jack«, drängte Ginsel.

»Ich spreche nur schnell ein Gebet für ihn«, erwiderte Jack schließlich. Er hätte eigentlich mit Ginsel und den anderen gehen müssen, aber das Bedürfnis, bei seinem Vater zu sein, wog in diesem Augenblick stärker als die Pflicht.

Jack rannte zum Achterdeck. »Wohin willst du?«, brüllte Ginsel. »Wir brauchen dich vorn.«

Doch Jack hörte nur noch das Toben des Sturms und versuchte auf dem stampfenden und krängenden Schiff zu seinem Vater zu gelangen.

Er war erst beim Kreuzmast angekommen, da brach wieder eine gewaltige Welle über die Alexandria herein. Sie riss Jack von den Füßen und spülte ihn über das Deck zur Backbordreling.

Das Schiff machte einen Satz nach vorn, Jack wurde über die Reling geschleudert und stürzte dem schäumenden Ozean entgegen.

2Mastaffe

Jack machte sich schon auf den Aufprall gefasst, da packte ihn plötzlich eine Hand und er hing senkrecht über dem Rand des Schiffes, unter sich das tobende Meer.

Er hob den Kopf. Ein kräftiger tätowierter Arm hielt ihn am Handgelenk fest.

Eine Welle stieg auf, um ihn in die Tiefe zu reißen.

»Keine Angst, Bürschchen, ich habe dich!«, knurrte sein Retter, der Bootsmann, und hievte ihn an Bord. Der auf seinen Unterarm eintätowierte Anker verbog sich vor Anstrengung. Jack hatte das Gefühl, als würde ihm der Arm aus der Schulter gerissen.

Vor den Füßen des Bootsmanns sank er auf den Boden und erbrach einen Schwall Meerwasser.

»Na, das überlebst du schon.« Der Bootsmann grinste. »Du bist ein geborener Seemann wie dein Vater, nur im Augenblick ein ziemlich durchnässter. Aber antworte mir, Bürschchen: Was hattest du hier zu suchen?«

»Ich … wollte meinem Vater etwas ausrichten, Bootsmann.«

»Mein Befehl lautete aber anders«, rief der Bootsmann wütend. »Du solltest an Deck bleiben! Du magst der Sohn des Steuermanns sein, aber das schützt dich nicht davor, wegen Ungehorsams ausgepeitscht zu werden! Jetzt ab mit dir, den Vormast hinauf und mach das Toppsegel los. Sonst bekommst du die Katze tatsächlich noch zu spüren!«

»Gott segne Sie, Bootsmann«, murmelte Jack und kehrte rasch zum Vordeck zurück. Er wusste, dass die Auspeitschung mit der neunschwänzigen Katze keine leere Drohung war. Der Bootsmann hatte andere Matrosen schon wegen geringerer Vergehen als Ungehorsam bestraft.

Auf dem Vordeck angekommen, zögerte er trotzdem. Der Vormast war höher als ein Kirchturm und schwankte heftig im Sturm. Jack spürte die Taue der Takelage mit seinen vor Kälte starren Fingern nicht mehr und seine nassen Kleider machten ihn schwerfällig und unbeweglich. Doch je länger er wartete, desto mehr fror er. Bald würden seine Glieder zu steif zum Klettern sein.

Los, spornte er sich an. Du hast doch keine Angst.

Doch tief im Innern wusste er, dass er Angst hatte, sogar ganz fürchterlich. Auf der langen Fahrt von England zu den Gewürzinseln hatte er sich den Ruf eines besonders unerschrockenen Mastaffen erworben, der jeden Mast hinaufkletterte und noch in den höchsten Höhen Segel reparierte und Taue entwirrte, die sich verheddert hatten. Doch nicht Mut oder Geschick hatten ihn hinaufgetrieben, sondern die nackte Angst.

Er blickte auf das stürmische Meer hinaus. Der Himmel befand sich in Aufruhr. Schwarze Gewitterwolken jagten an einem farblosen Mond vorbei. Im Dämmerlicht konnte er Ginsel und die anderen Matrosen in den Wanten gerade noch erkennen. Der Mast neigte sich so stark von einer Seite auf die andere, dass die Männer hin und her schwangen wie Äpfel, die von einem Baum geschüttelt werden.

»Hab keine Angst vor den Stürmen des Lebens«, hörte er seinen Vater sagen. Das war an dem Tag gewesen, als er zum ersten Mal den Befehl bekommen hatte, zum Krähennest hinaufzuklettern. »Wir müssen alle mit ihnen zurechtkommen, bei jedem Wetter.«

Jack hatte zugesehen, wie sich die anderen Neulinge an den schrecklichen Aufstieg wagten. Alle waren starr vor Angst gewesen oder hatten sich auf die Matrosen unter ihnen erbrochen. Dann war er selbst an der Reihe gewesen. Seine Beine hatten fast so heftig aneinandergeschlagen wie die Taue.

Er hatte seinen Vater angesehen und der hatte ihm mit einem beruhigenden Lächeln die Schultern gedrückt. »Ich glaube an dich, Jack. Du schaffst das.«

Getragen vom Glauben seines Vaters war er hinaufgeklettert und hatte erst nach unten gesehen, als er in das sichere Krähennest gestiegen war. Erschöpft und zugleich berauscht hatte er etwas zu seinem Vater hinuntergebrüllt, der klein wie eine Ameise auf dem Deck stand. Die Angst hatte ihn nach oben getrieben. Wieder hinunterzukommen war ein anderes Problem gewesen …

Er griff in die Taue und begann zu klettern. Rasch verfiel er in seinen gewohnten Rhythmus, von dem eine beruhigende Wirkung ausging, und gewann schnell an Höhe. Er sah die weißen Kämme der Wellen, die sich auf das Schiff stürzten. Doch nicht von ihnen fühlte er sich bedroht, sondern von dem erbarmungslosen Wind. Heftige Böen zerrten an ihm und wollten ihn in die Nacht reißen. Er biss die Zähne zusammen und kletterte weiter. Bald stand er neben Ginsel auf der Rah.

»Jack!«, schrie Ginsel. Der Niederländer wirkte erschöpft und seine Augen waren blutunterlaufen und eingesunken. »Ein Tau hat sich verheddert. Wir können das Segel nicht herunterlassen. Du musst raus und es freimachen.«

Jack sah nach oben. Das dicke Tau hatte sich in der Takelage der obersten Stenge verfangen und der dazugehörige Flaschenzug schlackerte gefährlich hin und her.

»Das war bestimmt ein Witz, oder?«, rief Jack. »Warum ich? Warum nicht einer von denen?« Er wies mit einem Nicken auf die beiden Matrosen, die sich in Todesangst am anderen Ende der Rah festklammerten.

»Ich hätte ja deinen Freund Christiaan gefragt«, erwiderte Ginsel und sah zu dem kleinen niederländischen Jungen hinüber, der genauso alt war wie Jack und ihn mit runden Mausaugen furchtsam anstarrte, »aber der ist kein Jack Fletcher. Du bist unser bester Mastaffe.«

»Das wäre Selbstmord«, protestierte Jack.

»Mit dem Schiff um die halbe Welt zu fahren, ist auch Selbstmord, trotzdem haben wir es geschafft!«, erwiderte Ginsel mit einem Lächeln, das beruhigend wirken sollte, mit seinen Haifischzähnen aber wie das Lächeln eines Wahnsinnigen wirkte. »Wenn wir das Segel nicht einholen, kann der Käpt’n das Schiff nicht retten. Es muss getan werden und du bist der beste Mastaffe.«

»Also gut«, sagte Jack. Offenbar hatte er keine andere Wahl. »Aber du musst mich notfalls auffangen!«

»Vertrau mir, kleiner Bruder, ich möchte dich nicht verlieren. Binde dir dieses Seil um den Bauch. Ich halte das andere Ende. Nimm am besten auch mein Messer. Du brauchst es, um das Tau loszuschneiden.«

Jack tat wie geheißen und klemmte sich das grob geschliffene Messer zwischen die Zähne. Dann kletterte er den Mast bis zur obersten Stenge hinauf und kroch unter Zuhilfenahme der wenigen Seile, die es dort noch gab, vorsichtig auf der Rah zu dem verhedderten Tau hinaus.

Er kam nur unendlich langsam voran, denn der Wind zerrte mit tausend unsichtbaren Händen an ihm. Er warf einen flüchtigen Blick nach unten, konnte seinen Vater aber kaum auf dem Achterdeck erkennen. Einen Augenblick lang bildete er sich ein, seinen Vater winken zu sehen.

»Pass auf!«, rief Ginsel warnend.

Jack hob den Kopf und sah den losen Flaschenzug direkt auf seinen Kopf zufliegen. Er warf sich zur Seite und konnte ihm ausweichen, verlor dafür aber den Halt und rutschte von der Rah ab.

Verzweifelt griff er im Stürzen nach einem Tau. Er rutschte mit den Händen an dem Tau entlang und der grobe Hanf schürfte ihm die Handflächen auf. Trotz der brennenden Schmerzen ließ er nicht los.

An dem Tau hängend schwang er im Sturm hin und her.

Meer, Schiff, Segel und Himmel umkreisten ihn.

»Ganz ruhig, ich habe dich!«, brüllte Ginsel durch den Wind.

Er zog Jack an dem Seil, das der Junge sich um den Bauch gebunden hatte, zur Rah hinauf, bis Jack die Stenge zu fassen bekam, die Beine darüberschwingen und sich aufrichten konnte. Jack brauchte eine Weile, bis er sich wieder beruhigt hatte. Er zog die Luft durch die Zähne, zwischen denen er immer noch Ginsels Messer hielt.

Sobald das schmerzhafte Brennen in seinen Händen nachgelassen hatte, begann er wieder quälend langsam die Rah entlangzukriechen. Endlich hing das verhedderte Tau direkt vor seinem Gesicht. Er nahm das Messer aus dem Mund und säbelte damit an dem wassergetränkten Tau herum. Leider war das Messer stumpf und es dauerte eine Weile, bis er die ersten Fasern durchtrennt hatte. Seine Finger waren steif gefroren, seine Handflächen klamm und vom Blut glitschig. Eine Bö drückte ihn zur Seite. Bei dem Versuch, das Gleichgewicht zu halten, ließ er versehentlich das Messer los.

»Nein!«, schrie er und streckte vergeblich die Hand danach aus.

Verzweifelt drehte er sich zu Ginsel um. »Ich konnte das Tau nur zur Hälfte durchschneiden. Was soll ich jetzt tun?«

Ginsel bedeutete ihm zurückzukommen, doch im selben Moment traf Jack ein so heftiger Windstoß, dass er hätte schwören mögen, das Schiff sei auf Grund gelaufen. Der gesamte Mast erzitterte und das Segel zerrte an den Seilen. Das von Jack angeschnittene Tau riss knirschend und das Segel entfaltete sich im Sturm mit einem ohrenbetäubenden Knall.

Das Schiff machte einen Satz nach vorn.

Ginsel und die anderen Matrosen schrien begeistert, als sich die Alexandria in den Wind drehte und die Brecher nicht mehr von der Seite über den Decks zusammenschlugen. Auch Jack freute sich über diese unerwartete Wendung zum Besseren.

Seine Freude währte allerdings nur kurz.

Das herunterkommende Segel hatte den Flaschenzug mit einem Ruck fest gegen den Mast gedrückt. Der Flaschenzug riss und flog wie ein Stein auf ihn zu. Diesmal konnte er nirgendwohin ausweichen.

»Spring!«, schrie Ginsel.

3Die Wahl zwischen Pest und Cholera

Jack drückte sich von der Rah ab. Er duckte sich und der Flaschenzug flog über ihn weg.

Der Junge schwang in einem Bogen durch die Luft, während Ginsel das andere Ende der Halteleine umklammerte. Jack stieß mit der Takelage auf der anderen Seite des Vormasts zusammen, steckte den Arm zwischen den Tauen hindurch und hielt sich in Todesangst daran fest.

Der Flaschenzug fiel geradewegs auf Ginsel hinunter. Er verfehlte ihn knapp und traf stattdessen Sam, der unmittelbar hinter ihm stand. Der Matrose stürzte sich überschlagend ins Meer.

»Sam!«, schrie Jack erschrocken und kletterte hastig die Takelage hinunter.

Auf Deck angelangt, rannte er zur Reling, konnte aber nur hilflos mit ansehen, wie Sam sich gegen die riesigen Wellen wehrte, mehrmals verschwand und wieder auftauchte und zuletzt mit einem jämmerlichen Schrei endgültig hinuntergezogen wurde.

Fassungslos sah Jack den Bootsmann an, der zu ihm an die Reling getreten war.

»Dem kannst du nicht mehr helfen, Junge«, sagte der Bootsmann. »Du kannst morgen Früh um ihn trauern, wenn wir bis dahin noch leben.«

Die Verzweiflung auf Jacks Gesicht stimmte ihn ein wenig milder.

»Du hast deine Sache gut gemacht, Junge. Geh jetzt zu deinem Vater. Er ist zusammen mit dem Käpt’n in seiner Kabine.«

Jack eilte zum Niedergang, froh, dem tobenden Unwetter zu entkommen. Im Bauch des Schiffes wirkte der Sturm weniger bedrohlich und sein Geheul war nur noch gedämpft zu hören. Jack schlängelte sich zwischen den Mannschaftsquartieren hindurch zur Kajüte seines Vaters im Heck. Leise betrat er die kleine, niedrige Kammer.

Sein Vater stand über einen Schreibtisch gebeugt und studierte zusammen mit dem Kapitän eine Seekarte.

»Es liegt in Ihrer Hand, uns von hier wegzubringen, Steuermann!«, rief der Kapitän aufgebracht und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Sie sagten doch, Sie kennen diese Gewässer! Ihnen zufolge sollten wir schon vor zwei Wochen ankommen. Vor zwei Wochen! Bei Gott, ich fahre mit diesem Schiff durch jeden Sturm, aber ich brauche eine Richtung! Vielleicht gibt es dieses Japan gar nicht. Vielleicht existiert es nur in der Sage. Vielleicht haben die Portugiesen es erfunden, um uns zugrunde zu richten.«

Jack hatte wie alle Matrosen an Bord von den sagenhaften japanischen Inseln gehört. Unermessliche Reichtümer und exotische Gewürze sollte es dort geben und der Handel mit den Japanern würde sie alle reich machen. Bisher hatten allerdings nur Portugiesen die Inseln betreten und sie wollten den Weg dorthin unbedingt geheim halten.

»Es gibt diese Inseln, Käpt’n«, sagte John Fletcher und öffnete ruhig ein großes, in Leder gebundenes Buch. »Nach meinen Aufzeichnungen liegen sie zwischen dem dreißigsten und vierzigsten Grad nördlicher Breite. Meinen Berechnungen zufolge sind wir nur wenige Meilen von der Küste entfernt. Sehen Sie hier.«

Er zeigte auf eine grob gezeichnete Karte auf einer Seite des Buches.

»Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe der japanischen Hafenstadt Toba – genau hier. Von Toba sind es noch mehrere Hundert Meilen bis zu unserem Bestimmungsort Nagasaki. Der Sturm hat uns weit vom Kurs abgetrieben. Das ist allerdings nicht unser einziges Problem – an diesem Küstenabschnitt wimmelt es meines Wissens von Piraten. Toba ist nicht mit uns befreundet, deshalb wird man uns dort wohl ebenfalls für Piraten halten. Noch schlimmer ist, wie ich von einem Steuermann aus Bantam weiß, dass portugiesische Jesuiten die katholische Kirche eingeführt und wahrscheinlich die Köpfe der Einheimischen vergiftet haben. Selbst wenn wir es bis zur Küste schaffen, würden wir als protestantische Ketzer niedergemetzelt!«

Ein dumpfes Krachen hallte durch den Schiffsbauch und die Planken ächzten. Eine gewaltige Welle hatte gegen die Seite der Alexandria geschlagen.

»In einem solchen Sturm müssen wir auf die Küste zuhalten, Steuermann, egal was es uns kostet. Auch wenn es eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist, ich versuche mein Glück lieber bei einem Jesuitenteufel!«

»Ich habe noch einen anderen Vorschlag, Käpt’n. Laut meinen Unterlagen liegen zwei Meilen südlich von Toba einige geschützte, abgeschiedene Buchten. Dort sind wir sicherer, auch wenn der Zugang durch diese gefährlichen Riffe führt.«

Jack sah, wie sein Vater auf einige gezackte Linien auf der Karte zeigte.

Der Kapitän musterte seinen Steuermann scharf. »Glauben Sie, Sie bringen uns da durch?«

John Fletcher legte die Hand auf das Buch. »Mit Gottes Hilfe ja.«

Der Kapitän wandte sich zum Gehen. Sein Blick fiel auf Jack. »Lass uns hoffen, dass dein Vater Recht hat, Junge. Schiff und Mannschaft liegen in seinen Händen.«

Er eilte hinaus. Jack und sein Vater blieben allein zurück.

John schlug das Buch sorgfältig in Öltuch ein und ging damit zu der kleinen Koje in der Ecke der Kajüte. Er hob die dünne Matratze an, öffnete ein verstecktes Fach darunter, legte das Buch hinein und schloss das Fach mit einem Klicken.

»Das bleibt unser kleines Geheimnis, Jack.« Er zwinkerte Jack verschwörerisch zu und zog die Matratze wieder über das Fach. »Das Buch, ein sogenannter Portolan mit Seekarten und Beschreibungen von Seewegen, ist sehr wertvoll. Man darf es auf keinen Fall offen herumliegen lassen. Sobald bekannt wird, dass wir in Japan gelandet sind, ist auch klar, dass wir einen Portolan an Bord haben.«

Jack schwieg und sein Vater musterte ihn besorgt. »Wie geht es dir?«

»Wir schaffen es nicht, oder?«, platzte Jack heraus.

»Natürlich schaffen wir es, mein Sohn«, erwiderte sein Vater ruhig und zog ihn an sich. »Du hast das Toppsegel losgemacht. Mit tüchtigen Leuten wie dir kann uns nichts passieren.«

Jack wollte das Lächeln seines Vaters erwidern, aber er war vor Angst wie gelähmt. Sie hatten schon so viele Stürme durchgemacht, und auch wenn sein Vater meinte, sie hätten ihr Ziel fast erreicht, konnte Jack sich nicht vorstellen, je wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Weder oben in der Takelage noch zu einer früheren Zeit ihrer entbehrungsreichen Reise hatte er eine so schreckliche Angst gehabt.

Sein Vater beugte sich zu ihm herunter und sah ihm in die Augen. »Du darfst nicht verzweifeln, Jack. Das Meer ist eine ungestüme Geliebte, aber wir haben schon schlimmere Stürme ausgestanden. Wir werden auch diesen überleben.«

Sie machten sich auf den Weg zum Achterdeck. Jack wich seinem Vater nicht von der Seite, denn er fühlte sich in seiner Nähe trotz des schlimmen Sturms geborgen. Die unerschütterliche Zuversicht seines Vaters machte ihm Hoffnung, so hoffnungslos die Lage auch zu sein schien.

»So ein Sturm macht das Deck endlich einmal gründlich sauber«, bemerkte sein Vater scherzend zum Dritten Maat, der immer noch tapfer mit dem Steuer kämpfte und dessen Gesicht inzwischen vor Anstrengung so rot war wie sein Bart. »Gehen Sie auf Kurs Nord-Nordwest. Und sagen Sie allen, dass vor uns Riffe liegen. Versetzen Sie die Männer im Ausguck in Alarmbereitschaft.«

Sein Vater schien die Richtung zu kennen, in die sie fahren mussten. Doch vor ihnen war nur das Meer zu sehen und eine Welle nach der anderen schlug donnernd gegen die Alexandria. Jacks Zuversicht schwand mit dem im Stundenglas des Kompasshäuschens verrinnenden Sand.

Der Sand war bereits zum zweiten Mal durchgelaufen, da ertönte der Ruf: »Land ahoi!«

Die Matrosen atmeten erleichtert auf. Die halbe Nacht hatten sie gegen den Sturm gekämpft, doch jetzt war ein Schimmer Hoffnung aufgetaucht, die vage Aussicht, dass sie das Unwetter im Schutz einer Landzunge oder Bucht überstehen würden.

Doch schon im nächsten Augenblick wurde die Hoffnung durch einen zweiten Ruf aus dem Ausguck zunichtegemacht.

»Riff Steuerbord voraus!«

Dann wenig später …

»Riff Backbord voraus!«

Jacks Vater rief dem Dritten Maat Anweisungen zu.

»Hart nach Steuerbord! … Jetzt Kurs halten. Halten … halten … halten …«

Die Alexandria hob und senkte sich auf den schäumenden Wellen und fuhr zwischen den Riffen hindurch geradewegs auf die dunkle Landmasse vor ihnen zu.

»Hart nach Backbord!«, brüllte Jacks Vater und legte selbst am Steuerrad mit Hand an.

Das Ruder stemmte sich dem Wasser entgegen, das Deck neigte sich in einem steilen Winkel und das Schiff schwang herum … doch zu spät. Die Alexandria stieß mit voller Wucht gegen das Riff. Ein Tau riss, der geschwächte Vormast brach, knickte um und fiel über Bord.

»Die Taue kappen!«, schrie der Kapitän. Das Schiff neigte sich unter dem Gewicht des über Bord hängenden Masts gefährlich zur Seite.

Die Männer auf Deck hieben mit Äxten auf die Taue ein und schnitten den Mast los, doch das Schiff richtete sich nicht auf. Das Riff hatte es leckgeschlagen.

Die Alexandria sank!

4Im Land der aufgehenden Sonne

Unter den größten Strapazen hatte die Mannschaft den Rest der Nacht um die Rettung des Schiffes gekämpft. Wasser war in den Schiffsbauch eingedrungen. Jack hatte neben den anderen Männern an den Pumpen gestanden und versucht es wieder hinauszupumpen, doch es war trotzdem rasch gestiegen und reichte ihm schließlich bis über die Brust. Verzweifelt hatte er die in ihm hochkommende Panik verdrängt. Der Tod durch Ertrinken war der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns – ein wässriges Grab mit Krebsen, die einem über den aufgedunsenen Leib krochen und die kalten, toten Augen ausrissen.

Jack beugte sich zum vierten Mal an diesem Morgen über die Reling der Alexandria und übergab sich. Er musste ständig daran denken, wie das salzige schwarze Wasser an sein Kinn geschlagen hatte. Er hatte mit angehaltenem Atem weitergepumpt. Was gab es für eine Wahl? Entweder sie retteten das Schiff oder sie ertranken.

Das Glück war auf ihrer Seite gewesen und sie hatten sich in eine kleine Bucht retten können. Das Meer hatte sich plötzlich beruhigt, die Alexandria hatte sich aufgerichtet und das Wasser im Schiffsbauch war rasch gesunken. Jack erinnerte sich noch, wie er die abgestandene Luft im Kielraum eingeatmet hatte wie frische Bergluft, während sein Hals wieder aus dem Wasser auftauchte, und er den dumpfen Schlag hörte, mit dem der Anker ins Wasser fiel.

Jetzt erholte er sich auf dem Achterdeck. Die reine Seeluft tat seinem Kopf gut und sein gereizter Magen beruhigte sich allmählich.

Er blickte über das Meer. Die Wellen leckten sanft plätschernd am Rumpf. Statt des tosenden Sturms waren nur noch die frühmorgendlichen Rufe der Seevögel und das gelegentliche Knarren eines Taus zu hören.

Er ließ den Frieden seiner Umgebung auf sich wirken. Kurz darauf ging die Sonne leuchtend rot über dem Meer auf und es bot sich ihm ein einzigartiger Anblick.

Die Alexandria lag inmitten einer malerischen Bucht mit einer hoch aufragenden, weit ins Meer vorspringenden Landzunge. Die Steilküste war mit üppig grünen Zedern und Kiefern bedeckt und ein herrlich goldfarbener Sandstrand säumte die Bucht. In ihrem smaragdgrünen Wasser tummelten sich Fische in allen Regenbogenfarben.

Auf der Halbinsel blitzte etwas im Morgenlicht auf und Jack hob das Fernglas seines Vaters ans Auge. Zwischen den Bäumen stand ein höchst ungewöhnliches Gebäude, das aus dem felsigen Boden herauszuwachsen schien. Jack hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen.

Auf einem steinernen Podest stand eine Reihe von Pfeilern aus dunkelrotem Holz. Jeder Pfeiler war aufwendig in Blattgold mit Bildern bemalt, die Drachen und ineinander verschlungene exotische Symbole zeigten. Auf den Pfeilern ruhten kunstvoll aufwärtsgebogene Ziegeldächer. Vom First des höchsten Daches ragte eine hohe, schmale Turmspitze aus konzentrischen goldenen Ringen auf, die sogar die Wipfel der Bäume überragte. Vor dem Gebäude stand aufrecht ein gewaltiger Steinblock, der die ganze Bucht beherrschte. In seine Oberfläche waren dieselben verschlungenen Symbole eingeritzt.

Jack überlegte gerade, was die Symbole bedeuten mochten, als er eine Bewegung bemerkte.

An dem Steinblock war ein prächtiger weißer Hengst angeleint, in seinem Schatten stand ein schlankes Mädchen, das kaum bis zur Höhe des Sattels reichte. Es wirkte körperlos wie ein Geist, hatte eine schneeweiße Haut und geheimnisvoll schimmernde tiefschwarze Haare, die ihr bis über die Hüften fielen. Dazu trug es ein blutrotes Kleid, das im dunstigen Licht des frühen Morgens leuchtete.

Jack stand da wie gebannt. Trotz der Entfernung spürte er den Blick des Mädchens auf sich. Nach kurzem Zögern hob er grüßend die Hand, doch das Mädchen verharrte bewegungslos. Er winkte noch einmal und diesmal neigte das Mädchen kaum merklich den Kopf.

»Was für ein herrlicher Tag!«, rief eine Stimme hinter ihm. »Zumal der Sturm sich gelegt hat.«

Jack drehte sich um. Hinter ihm stand sein Vater und bewunderte die rubinrote Sonnenscheibe, die über dem Meer aufging.

»Sieh mal, Vater!«, sagte Jack und zeigte auf das Mädchen auf der Halbinsel. Sein Vater folgte seiner Hand und ließ den Blick über die Landzunge wandern.

»Ich sagte es doch, es ist ein goldenes Land«, meinte John fröhlich und zog seinen Sohn an sich. »Sogar die Tempel sind vergoldet …«

»Aber ich meine doch gar nicht den Tempel, Vater, sondern das Mädchen und …« Doch Mädchen und Pferd waren verschwunden, als hätte die sanfte Brise sie weggeweht. Nur der Steinblock stand noch da.

»Was für ein Mädchen?«, neckte ihn sein Vater. »Du bist wohl schon zu lange auf See.« Ein wissendes Lächeln spielte um seine Lippen. Es verging jedoch rasch wieder, als sei ihm etwas eingefallen. »Viel zu lang …«

Er verstummte und starrte traurig zu der Landzunge hinüber.

»Ich hätte dich nicht herbringen dürfen, Jack. Es war töricht von mir.«

»Aber ich wollte doch mitkommen«, widersprach Jack. »Um als erster Engländer Japan zu betreten, wie du gesagt hast.«

»Deine Mutter – Gott hab sie selig – hätte es nie erlaubt. Sie hätte gewollt, dass du bei deiner Schwester Jess zu Hause bleibst.«

»Sie hätte mich doch nicht einmal allein zum Hafen gehen lassen.«

»Mit gutem Grund, Jack!« Das Lächeln kehrte in das Gesicht seines Vaters zurück. »Du wolltest immer unbedingt Abenteuer erleben. Wahrscheinlich wärst du einfach an Bord eines Schiffes nach Afrika gegangen und wir hätten dich nie wieder gesehen!«

Er schlang die Arme um Jack und drückte ihn heftig an sich.

»Jetzt bist du hier in Japan. Und vergangene Nacht hast du wirklich Mut bewiesen. Du wirst eines Tages ein tüchtiger Steuermann sein.«

Jack spürte den Stolz seines Vaters und ein wonniger Schauer durchlief ihn. Er vergrub den Kopf an Johns Brust und wünschte sich insgeheim, sein Vater würde ihn nie mehr loslassen.

»Aber wenn du jemanden auf der Landzunge bemerkt hast, Jack, sehen wir uns besser vor«, fuhr sein Vater fort und nahm das Fernglas. »In diesen Gewässern verkehren wako und man kann gar nicht genug aufpassen.«

»Was sind wako?«, fragte Jack und hob den Kopf.

»Piraten, mein Sohn. Allerdings keine gewöhnlichen Piraten, sondern japanische Piraten, diszipliniert und skrupellos.« Sein Vater suchte den Horizont ab. »Sie sind weithin gefürchtet und morden bedenkenlos Spanier, Niederländer, Portugiesen und Engländer. Sie sind die eigentliche Plage dieser Gewässer.«

»Und sie sind auch der Grund, warum wir die Alexandria möglichst schnell reparieren müssen«, unterbrach sie der Kapitän von hinten. »Haben Sie den Schadensbericht des Ersten Maats erhalten, Steuermann?«

»Ja, Käpt’n«, antwortete Jacks Vater und entfernte sich mit dem Kapitän in Richtung Steuerrad. »Der Schaden ist so schlimm, wie wir befürchtet haben.«

Jack folgte ihnen und hörte ihr Gespräch bruchstückhaft mit, während er zugleich die Landzunge nach dem geheimnisvollen Mädchen absuchte.

»Es hat die Alexandria ziemlich erwischt …«, sagte sein Vater. »… dauert mindestens zwei Wochen, bis sie wieder in See stechen kann …«

»… ich will, dass die Alexandria bis Neumond seetüchtig ist.«

»… aber das ist nur noch eine Woche …«

»Doppelte Schicht, Steuermann, wenn uns das Schicksal der Clove erspart bleiben soll … tot bis auf den letzten Mann. Enthauptet … alle ohne Ausnahme.«

Die Ankündigung der doppelten Schicht sorgte für Unmut innerhalb der Besatzung, doch beklagten die Männer sich aus Angst vor dem Bootsmann und seiner neunschwänzigen Katze nicht laut.

In der folgenden Woche arbeiteten Jack und die anderen Matrosen wie Galeerensklaven und vergossen unter der heißen japanischen Sonne Ströme von Schweiß.

Während der Reparatur des Toppsegels sah Jack oft zu dem Tempel hinüber. Er flimmerte in der Hitze und schien über der Landzunge zu schweben. Jack hielt täglich nach dem Mädchen Ausschau, doch vergeblich. Allmählich kam er selbst zu der Überzeugung, dass er es sich nur eingebildet hatte.

Vielleicht hatte sein Vater Recht und er war wirklich schon zu lange auf See.

»Das gefällt mir überhaupt nicht«, brummte Ginsel und riss Jack aus seinem Tagtraum. »Wir sind ein segeluntüchtiges Handelsschiff mit einer Fracht aus Tuch, Sappanholz und Gewehren und damit eine leichte Beute für jeden Piraten hier in der Gegend!«

»Aber wir sind über hundert Mann, Sir, und wir haben Kanonen«, gab Christiaan zu bedenken. »Wie könnten sie uns besiegen?«

»Du hast ja keine Ahnung«, schnaubte Piper verächtlich, ein dürrer, knochiger Mann mit einer Haut, die wie zerknittertes Pergamentpapier an ihm herunterhing. »Wir sind hier in Japan. Die Japaner sind keine wehrlosen, halb nackten Eingeborenen. Sie kämpfen. Und sie töten! Hast du schon einmal von den Samurai gehört?«

Christiaan schüttelte stumm den Kopf.

»Sie gelten als die gefährlichsten, heimtückischsten Krieger der Welt. Die machen nicht viel Federlesen mit dir!«

Christiaan riss erschrocken die Augen auf. Auch Jack war beklommen zumute, obwohl er Pipers Ruf als Geschichtenerzähler kannte.

Piper zündete seine kleine Tonpfeife an und zog ein paarmal daran. Die Matrosen rückten näher an ihn heran.

»Die Samurai arbeiten für den Teufel persönlich. Ich habe gehört, dass sie dir den Kopf abschlagen, wenn du dich nicht vor ihnen verbeugst wie ein Sklave.«

Christiaan hielt die Luft an und einige Männer lachten.

»Solltet ihr also jemals einem Samurai begegnen, Burschen, verbeugt euch tief, am besten bis zum Boden!«

»Das reicht jetzt, Piper!«, sagte der Bootsmann, der ihnen vom Achterdeck aus zugehört hatte. »Sonst wird den Jungen noch ganz bange. Und jetzt macht das Schiff seetüchtig – morgen Früh bei Sonnenaufgang fahren wir!«

»Aye, aye, Sir«, riefen die Männer im Chor und kehrten hastig an ihre Arbeit zurück.

Im Laufe der Nacht breitete sich Unruhe in der Mannschaft aus. Wilde Gerüchte über Samurai und japanische Piraten kursierten. Die Wache sichtete sogar schwarze Schatten, die durch den Wald strichen.

Am nächsten Tag suchten die Männer immer wieder mit den Augen die Küste ab. Obwohl der Strand völlig menschenleer war, arbeiteten sie fieberhaft an der Fertigstellung der Reparaturen.

Kurz vor der Abenddämmerung war die Alexandria schließlich zum Auslaufen bereit. Der Bootsmann rief die Mannschaft an Deck. Zusammen mit den anderen wartete Jack auf die Befehle des Kapitäns.

»Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, meine Herren«, rief Käpt’n Wallace. »Bei gutem Wind fahren wir morgen nach Nagasaki und machen dort unser Glück. Sie haben sich alle eine zusätzliche Ration Bier verdient!«

Die Matrosen brüllten begeistert. Der Kapitän zeigte sich selten so großzügig. Doch als der Jubel verstummte, hörte man die Wache im Ausguck rufen.

»Schiff ahoi! Schiff ahoi!«

Alle drehten sich um und blickten in Richtung offenes Meer.

Dort, in der Ferne, waren die unheilvollen Umrisse eines Schiffes zu erkennen. An seinem Mast wehte die rote Fahne der japanischen Piraten.

5Nächtliche Schatten

Der abnehmende Mond war untergegangen. Eine finstere Nacht brach an und das Piratenschiff wurde schon bald von der Dunkelheit verschluckt.

Für den Fall eines Angriffs hatte der Kapitän die Wachen auf Deck verdoppelt. Die Matrosen, die keinen Dienst hatten, flüsterten in ihren Schlafquartieren unter Deck ängstlich miteinander. Jack lag erschöpft in seiner Koje. Stumm starrte er zu der flackernden Öllaterne hinauf, in deren Schein die Gesichter der flüsternden Männer gespenstisch hager wirkten.

Er musste eingeschlafen sein, denn als er die Augen wieder öffnete, war die Laterne erloschen. Was hatte ihn geweckt? Kein Laut war zu hören, nur das Schnarchen seiner Kameraden. Trotzdem hatte ihn eine tiefe Unruhe erfasst.

Er sprang auf den Boden und tappte den Niedergang hinauf. An Deck war es genauso dunkel. Kein Stern war am Himmel zu sehen. Jacks Unbehagen wuchs. Vorsichtig tastete er sich über das Deck. Es schien verlassen, was seine Unruhe noch steigerte.

Ohne Vorwarnung stieß er mit einer Wache zusammen.

»Verdammter Narr!«, schimpfte der Matrose. »Du hast mich zu Tode erschreckt.«

»Tut mir leid, Piper«, sagte Jack, als er die kleine weiße Tonpfeife zwischen den Lippen des Mannes hängen sah, »aber warum sind denn alle Laternen aus?«

»Damit die Piraten uns nicht sehen, Dummkopf«, flüsterte Piper heiser und zog an seiner kalten Pfeife. »Was hast du überhaupt auf Deck zu suchen? Ich hätte Lust, dir eine zu scheuern.«

»Äh … ich konnte nicht schlafen.«

»Hier ist aber nicht der richtige Ort für einen Mitternachtsspaziergang. Wir halten für den Fall eines Angriffs der Piraten Pistolen und Säbel bereit, also verschwinde nach unten. Ich will dir doch nicht dein hübsches Gesichtchen entstellen.«

Piper betrachtete Jack mit einem zahnlosen Grinsen und hob ein rostig aussehendes Messer.

Jack wusste nicht, ob der Matrose es wirklich ernst meinte. Er wollte es aber auch nicht darauf ankommen lassen.

Er kehrte zum Niedergang zurück.

Bevor er hinunterstieg, warf er noch einen letzten Blick über die Schulter. Piper war an die Reling getreten und zündete seine Pfeife an. Der Tabak glomm auf, ein rotes Pünktchen in der Nacht.

Dann verschwand das Pünktchen plötzlich, als würde es von einem Schatten verdeckt. Jack hörte ein leises Stöhnen. Die Pfeife landete klappernd auf den Planken und Piper sackte lautlos zusammen. Der Schatten flog durch die Luft und die Takelage hinauf.

Jack brachte vor Schreck keinen Ton heraus. Was hatte er da soeben gesehen? Seine Augen hatten sich inzwischen ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt und er bemerkte überall Schatten, die über das Schiff glitten. Zwei weitere Wachen auf dem Vordeck wurden von ihnen geschluckt und sanken zu Boden. Besonders gespenstisch war die vollkommene Lautlosigkeit des Überfalls. Denn dass es sich um einen Überfall handelte, hatte Jack inzwischen begriffen.

Er stürzte den Niedergang hinunter und rannte geradewegs zur Kajüte seines Vaters.

»Vater!«, schrie er. »Überfall!«

John Fletcher fuhr von seiner Koje hoch und riss Säbel, Messer und zwei Pistolen vom Tisch. Er war angezogen, als habe er mit einem Angriff gerechnet. Hastig schnallte er sich den Säbel um die Hüften und steckte die Pistolen und das Messer in den Gürtel.

»Warum haben die Wachen nicht Alarm geschlagen?«, wollte er wissen.

»Es gibt keine Wachen mehr, Vater. Sie sind tot!«