Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kakao Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: KAKAO MIDDLE

- Sprache: Spanisch

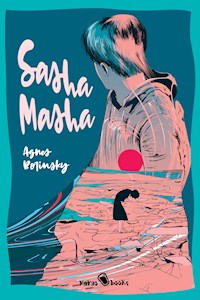

Alex es amable, buen hijo y buen estudiante, pero no se siente un chico Real. Su novia tiene las cosas muy claras, pero Alex solo piensa en la vez que se puso un vestido y le dio nombre a la persona que lo llevaba: Sasha Masha. Mientras Alex trata de averiguar qué significa ese nombre, conoce a un chico con el pelo azul llamado André, un adolescente gay al que no le da vergüenza experimentar con su identidad de género. Al explorar el mundo en el que se mueve André, Alex entiende que Sasha Masha necesita salir al exterior y que quizá ella forme parte de algo mucho más grande. La autora trans Agnes Borinsky explora la identidad de género, la amistad y el romance queer en esta novela #OwnVoices lírica y sincera.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 195

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gracias

¡Te damos las gracias por adquirir este libro electrónico de KAKAO BOOKS!

Para recibir información sobre novedades, ofertas e invitaciones, suscríbete a nuestra lista de correo o visítanos en www.kakaobooks.com.

KAKAO BOOKS es un proyecto totalmente independiente. Traducir, editar y distribuir este tipo de libros nos cuesta mucho tiempo y dinero. Si los compartes ilegalmente, dificultas que podamos editar más libros. La persona que escribió este libro no ha dado permiso para ese uso y no recibirá remuneración alguna de las copias piratas.

Intentamos hacer todo lo posible para que nuestros lectores tengan acceso a nuestros libros. Si tienes problemas para adquirir un determinado título, puedes contactar con nosotras. Si crees que esta copia del libro es ilegal, infórmanos en www.kakaobooks.com/contacto.

Para Chris

Quienquiera que seas tú, que me tomas de la mano, todo será inútil sin una cosa, así que te prevengo antes de que intentes desentrañarme más: no soy lo que imaginas, sino muy diferente.

Walt Whitman

Soy un adulto y voy a ponerme mis vestidos.

Billy Porter

1.

Crecí en la casa equivocada, un lugar de techos bajos con un montón de cosas por todas partes. Los libros se agolpaban en estanterías a punto de ceder; sobre el respaldo del sofá yacían sábanas dobladas. A veces, cuando me enfadaba, me daban ganas de huir. Hay muchas historias sobre adolescentes que se escapan de casa, pero siempre lo vi como algo agotador. Al final, los adolescentes que se escapan siempre vuelven. Y el mensaje de la historia es: ¿Por qué escaparte cuando puedes aprender a estar en paz allí donde estés? Ese tipo de historias no me ayudaban. A mí no me gustaba estar donde estaba, me reconcomía. Estar en esa casa sin más compañía que mis padres me reconcomía, pero huir parecía agotador y, además, no sabía adónde ir.

Alguien que no me conociera mucho no sabría que soy el tipo de adolescente que sueña con escaparse. Sacaba buenas notas y solía caer bien a los adultos. No hablaba mucho, pero sonreía un montón. Cuando te cuentan cosas y tú sonríes como si las entendieras, caes bien. Llevaba la misma chaqueta con la cremallera rota desde que tenía doce años. La ropa me daba igual. Esa es la clase de persona simpática y sonriente que era yo.

Mi mejor amiga se llamaba Mabel. Era una tía chunga y, al principio, te sorprendías de que fuera amiga mía. Era alta —más alta que yo— y tenía el pelo supergrueso, negro, liso y bastante corto. A veces, cuando estaba de pie, parecía que llevaba un pájaro en la cabeza. Solía meterse las manos en los bolsillos o llevarlas a la espalda, porque cuando no las escondía, no hacía más que gesticular. Nos conocimos el primer año de instituto y creo que supo desde el principio que yo no era quien parecía ser.

Cuando estaba con Mabel, sentía que una criatura se despertaba dentro de mí y corría en círculos por mi interior. Nos reíamos un montón e íbamos a una cafetería que se llamaba Carma’s, donde Mabel me hablaba de las chicas que le gustaban. Yo me reía y le daba consejos, y luego especulábamos sobre el futuro del mundo. Para finales del segundo año, los cafés con Mabel eran lo más importante del mundo.

Pero entonces al padre de Mabel le salió un trabajo en Pittsburgh y se mudaron allí.

La última noche, Mabel y yo subimos a la azotea de nuestro aparcamiento favorito y nos hicimos fotos desde los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste.

—Maybelline, ¿qué voy a hacer sin ti? —le pregunté.

—Es fácil, Alexidore —respondió ella, que me llamaba así, aunque mi nombre de verdad es Alex, forma familiar de Alexander—. Seguirás con tu vida y conquistarás el instituto.

Y nos reímos. Observamos desde arriba a las cabezas que hablaban gesticulando mientras hacían cola para comprar entradas en el cine o salían del restaurante mexicano. Después nos compramos un paquete de cigarrillos, pero nos mareamos en cuanto nos pusimos a fumarlos, así que le dimos el resto a un hombre sentado en un banco.

A partir de ahí, me puse triste. A veces la tristeza me envuelve como una sombra azul, y ese fue uno de esos momentos. Supe que, cuando empezáramos el curso, los profesores me saludarían y yo agitaría la mano y les sonreiría y caería bien a la gente porque era la misma persona de siempre: la persona que ellos creían que era.

Una vez que Mabel se marchó, me quedaron dos meses de verano para enfurruñarme. Sí, conocía a otras personas, pero no eran mis amigos de verdad. No despertaban a esa criatura dentro de mí, como Mabel, así que… ¿para qué verlas?

Hice un solo intento de socializar después de Mabel. Fue a finales de julio: hacía mucho calor en la ciudad y los Orioles acababan de ganar un partido importante, así que todos los coches iban con banderas de fútbol americano colgadas de las ventanillas. Me encontré con Jen y Jo, a quienes conocía de clase, en la sección de fruta y verdura de la tienda de comestibles, un lugar tan refrigerado que hacía un frío que pelaba. Me dijeron que teníamos que quedar alguna vez. Jen llevaba una botella de refresco en equilibrio en la cabeza; Jo, un montón de naranjas en las manos. Ambas tenían la piel de gallina por el aire acondicionado. Yo sudaba y olía al protector solar que me obligaba a ponerme mi madre. Ellas me dijeron que iban a una fiesta en la piscina de alguien esa noche y que por qué no iba; me revelaron que a Tracy le haría mucha ilusión. Tracy era la más lista de la clase y tenía una sonrisa muy bonita, aunque a mí siempre me había intimidado.

—Vale —les dije, y me encogí de hombros.

No sabía qué pensar acerca de lo de Tracy, pero Jo me pellizcó el brazo hasta que les prometí que me pasaría.

—No conozco a nadie con piscina, así que molará ver algo así —añadí, aunque inmediatamente decidí que eso sonaba ridículo.

Jen se quitó la botella de refresco de la cabeza, y me apuntó en el móvil su número y el de Jo. Nos despedimos delante de los tomates.

En la fiesta de esa noche, junto a la piscina, tuve la sensación de que no dejaba de hacer cosas estúpidas. No quise quitarme la camiseta porque no me gustaba el michelín que se me formaba encima del bañador. Además, tenía el pecho pálido y los pezones muy pequeños, como puntas de alfileres. En vez de eso, comí más patatas fritas de las que debía y manché de salsa el suelo del porche de madera. En un momento dado, me tropecé con la manguera y solté un ruido extraño al caer sobre el césped. Pero Jen, Jo y Tracy fueron amables conmigo, y se rieron de mí lo justo. Incluso a su amigo James, que tenía el pelo rapado y un pendiente y solía ponerme nervioso, no parecía importarle mi presencia.

Al final, acabé contándoles historias sobre la infancia de mi madre en Carolina del Norte, en lo que ella misma describía como una «comuna neohippie». Eran historias que sabía que impresionaban a la gente. No iban de mí, pero era yo quien las contaba, así que al menos lograba impresionar un poquito. También les hablé de un documental de activistas medioambientales que había visto. Jen y Jo se reían, e iban y venían con platos desechables llenos de patatas fritas y palitos de zanahoria. Tracy estaba sentada quieta, escuchando.

A la mañana siguiente, me desperté con el convencimiento de que había sido imbécil la noche pasada y pensé que ninguno de ellos querría volver a quedar conmigo.

Tengo la teoría de que algunas personas son Reales y otras no. Las personas Reales están cómodas en su pellejo y no tienen que pensarse lo que quieren. Se ríen a carcajadas, comen cuando tienen hambre y dicen lo que piensan al margen de quién las escuche. Y la paradoja es que, cuanto más intentas ser Real, más sabes que no lo eres. Ir a una fiesta junto a una piscina te hace pensar que podrías ser Real un rato, pero cuando te despiertas al día siguiente, apenas quieres salir de la cama, porque sientes que tu cuerpo es un disfraz, que tu voz es una grabación y que la única semilla de Realidad que podrías poseer está enterrada, ahogada o muerta. Esa semilla nunca, ni en un millón de años, verá la luz del día.

Pero a lo mejor es solo es mi impresión.

Aún no sabía qué pensar de lo que había dicho Jen con la botella de refresco en la cabeza, de que a Tracy le haría ilusión verme. Tracy apenas me había dirigido la palabra en la fiesta y yo tampoco le había dicho nada en particular, solo lo mismo que a todo el mundo. Pero cuando conté las historias ridículas, vi que me escuchaba. Hubo un momento en que le pregunté qué quería ser de mayor. Era la típica broma que le hacía mi padre a la gente de la edad de mis padres y, cuando lo decía él, resultaba gracioso (en plan padre). Pero claro, imagino que la broma tiene menos gracia cuando se la sueltas a alguien que todavía va al instituto.

Jo contestó por Tracy antes de que ella abriese la boca:

—Tracy va a cambiar el mundo —dijo muy seria.

2.

La mañana del primer día de clase, estábamos en el salón de actos y el señor Royce alzaba la voz por encima del murmullo. Los profesores saludaban a los antiguos alumnos desde el otro lado del salón, algunos con la boca abierta y sonrisas enormes, otros con sutiles asentimientos y estirándose la ropa; el señor Wolper-Díaz hacía reverencias corteses y saludos militares. Un alumno de primer año se sentó en el asiento roto de la fila M, pegó un grito y todos se rieron, porque cualquiera que llevara al menos cinco minutos en el instituto sabía que el asiento de la fila M te tiraba al suelo si te atrevías a ponerle el trasero encima.

El señor Royce había sido predicador, así que cuando el ruido se calmó, todos nos preparamos para escuchar su sermón. El mensaje era:

•Bienvenidos.

•Este instituto es como un microcosmos del mundo.

•Así que se impone tratar a los otros con respeto.

•Y todos tenéis que estar a la altura de tamaña tarea.

Pensé en esa expresión durante un tiempo, pero no sabía bien qué quería decir. Estar a la altura. ¿Qué significaba de verdad? ¿Trabajar duro? ¿Tomar la iniciativa? El señor Royce llevaba un traje verde de sastre, y sus manos, que gesticulaban por encima del atril, parecían grandes y fuertes. Cuando estaba en segundo año, hubo una serie de peleas y alguien acabó en el hospital, así que probablemente se refiriera a acontecimientos como ese.

Los alumnos de mi clase y yo nos habíamos sentado hacia el fondo del salón de actos. ¿Dónde estarían Jen, Tracy y Jo? No las veía por ninguna parte. A mi derecha había una chica que se llamaba Caitlin y que el año anterior había sido mi compañera de laboratorio en Biología. Me contó que quería ser criadora de perros. Empezamos a sentarnos juntos a la hora de comer, pero oírla hablar sobre razas de perros me daba una pereza infinita; fue entonces cuando me di cuenta de que podía comer en el aula de Español si me portaba bien con la señora Green. A mi izquierda estaba Sabina, que había sido delegada de clase el primer año y que se describía como «dinamita». A su lado estaba el chico que le pasaba hierba, Matt. Matt el Porrero rodeaba con el brazo a Sabina Dinamita, así que a lo mejor estaban saliendo. La exnovia de Matt, Sierra, me había preguntado una vez de qué planeta era yo. Recordar aquello me cabreó, me hizo sentir tristeza y enfado, pero en general, cuando me enfado, suelo tragármelo. Delante de mí estaba Jake Florieau, que es difícil de describir salvo como «muy gay». Habíamos sido amigos unos dos meses el primer año, pero fui a un concierto con él y resultó que allí se repartieron un montón de drogas y mis padres se enteraron y me la montaron, así que ese había sido más o menos el final de nuestra amistad.

Jake se dio la vuelta en el asiento.

—¿Qué tal, Shapelsky? —me preguntó.

—Hola —respondí—. Aquí estamos.

—¿Listo para un fascinante curso nuevo?

—Supongo.

—No pareces muy emocionado.

—Bueno…

El señor Royce nos informó de los datos demográficos del instituto, como cada año; medía con números lo que ya sabíamos todos, como que veníamos de distintos barrios de la ciudad de Baltimore, que éramos nosotros quienes solicitábamos admisión en el centro y que nos parecíamos bastante a la población de la ciudad: muchos chicos negros y latinos, unos pocos asiáticos y unos cuantos blancos. Yo era uno de los blancos.

Yo había ido a una escuela judía de enseñanza media muy pequeña con otros chicos blancos. Cuando acabé, tenía muchas ganas de estar entre personas que no se parecieran a mí; pensé que aprendería cosas de otras culturas, pero más que nada, aprendí acerca de la mía. Aprendí que la gente blanca es peculiar. La gente blanca se estresa con muchas cosas y reacciona de forma pasivo-agresiva con muchas otras. La gente blanca quiere arreglar los problemas de los demás, pero al mismo tiempo, no le gusta deberle nada a nadie. Entre los blancos, los judíos somos distintos de los católicos, por supuesto, y estos son distintos de los luteranos, pero más o menos estos son los rasgos comunes. A la gente blanca le incomoda la música rap muy alta y que otras personas los llamen blancos. Todos los años, en la inauguración del curso, recordaba por qué me gustaba venir a este instituto: me hacía más difícil escaparme de quién era. Me gustaba esa escuela, me decía, aunque aún sentía que nadie me conocía del todo.

Ahora que lo pienso, me pregunto si Jake y yo quedábamos solo porque ambos éramos blancos. Solíamos ir a un local llamado One World Café que hacía sesiones de micro abierto, nos sentábamos juntos al fondo, aplaudíamos y nos reíamos de los chistes malos, pero luego no sabíamos bien qué decirnos. Es triste, pero creo que no teníamos mucho más en común aparte de ser blancos. No sabía si él había vuelto al One World Café sin mí. Sabía que había empezado a diseñar coreografías. El año pasado, el día contra el acoso escolar,[1] hizo una coreografía de una canción muy pegadiza con botas moradas de purpurina encima de tres mesas en la cafetería. Yo nunca hacía cosas así. Tampoco me sabía ninguna canción pegadiza. Solo sonreía, hacía mi trabajo y le caía bien a la gente.

Después de la inauguración, tuvimos clases de Inglés, Historia y Español, y al final salimos a comer. Estuve a punto de sentarme con Jo, Jen, Tracy y James —estaban al otro lado de la cafetería, cerca del equipo de sóftbol—, pero en vez de eso, me senté en una mesa vacía, donde solía ponerme con Mabel. El primer día de Mabel en su nuevo centro también era hoy. Me pregunté qué tal le iría. Hice una foto de su silla y fui a mandársela, pero pensé que era un poco triste, así que en vez de eso, le escribí:

Ey, q tal tu primer día?

Añadí el emoji de los dientes apretados y se lo envié. Cuando me terminé el sándwich, recogí todos los trozos de pan y atún que habían caído fuera del papel de aluminio. Mabel me respondió cuando sonaba el timbre. Me mandaba una foto de Katharine Hepburn en traje de safari.

El resto del día pasó en una neblina de anuncios y hojas grapadas. Estaba recogiendo mis cosas de la taquilla cuando Jen me tocó el hombro.

—Van a venir varias personas a mi casa a ver una película —dijo—. Sobre las siete. También viene Tracy. ¡Tienes que apuntarte!

—Vale —logré decir. Alcé las cejas con seriedad y asentí.

—¿Me mandas un mensaje?

Volví a asentir.

—Ah, y dile a Tracy que te gusta su peinado —dijo ella, y se marchó por el pasillo.

Mi padre me preguntó quién era Jen y, cuando le dije que una amiga, me guiñó el ojo. Siempre actuaba como si compartiéramos algún secreto. Cuando se comportaba así, yo ponía cara de póker. Mi padre era redactor de un periódico y escribía acerca del mercado inmobiliario en Maryland, pero no creo que fuera el trabajo de su vida. Mi madre lo describía como un poeta soñador de los ochenta que «poco a poco, se convirtió en un señor de mediana edad de lo más común y corriente».

—Pero que también resulta encantador —matizaba él.

Mi madre sí que le resultaba encantadora a la gente. Hablaba con cualquiera y siempre estaba ayudando a alguien. Era trabajadora social en una escuela de primaria, así que lo de ayudar era básicamente su trabajo. Sabía que podía contarle casi cualquier cosa, pero también se preocupaba un montón por mí, así que trataba de ocultárselo cuando no me sentía bien.

Fuéramos donde fuéramos, a mis padres les encantaba contarles mi vida a otras personas, aunque yo estuviera a su lado. Normalmente, dejaba que lo hicieran.

—A Alex le encanta el instituto, ¿verdad, cariño? —le decía mi madre a su amiga Theresa si nos la encontrábamos en el colmado.

Y yo asentía, sonreía y desviaba la vista a las estanterías donde se agolpaban los filetes envueltos en plástico.

O bien sucedía que:

—Alex está haciendo cosas muy interesantes en su clase de Historia —le decía mi padre a su editor si pasábamos por la redacción un domingo por la mañana—. ¿Qué libro te habían mandado leer?

Y yo abría la boca y le decía el título al editor.

A veces me preguntaba si los padres de otras personas se obsesionaban tanto por los detalles de la vida de sus hijos; desde luego, no parecía el caso del padre de Mabel. Ella me había contado que su padre creyó durante todo su primer año de instituto que a Mabel le encantaba el francés.

—A lo mejor, cuando te gradúes, podemos hacer un viaje a París —le dijo—. Me podrás hacer de guía y explicarme cosas.

—Papá, estudio español —le aclaró Mabel.

—¡Ah! ¿Y por qué creía yo que hacías francés?

En casa de Jen, llamé al timbre y alguien gritó:

—¡Entra, la puerta está abierta!

Dentro había un chico despatarrado al que reconocí como el hermano mayor de Jen, alto y con pantalones cortos de deporte. La televisión estaba encendida, con el volumen alto, y en la pantalla se veía a un chico con gorra de béisbol que respondía preguntas mientras se disparaban los flashes de las cámaras.

—… Muy orgullosos de nuestro equipo este año, de los entrenadores, de los jugadores, porque entre todos hemos logrado que…

—Están arriba —dijo el hermano sin mirarme.

—… Nos ha costado, pero hemos luchado y vamos por buen camino…

—Vale, gracias. —Dudé hasta que un dedo señaló al pasillo oscuro.

—… Era nuestro objetivo, el objetivo principal, llegar hasta aquí y poder decir…

Arriba se oían risas. Llamé con los nudillos a la puerta de lo que parecía el dormitorio de los padres y abrí. Jo tenía la cara muy roja.

—No es que quiera salir con él, ¡solo he dicho que alguien debería hacerlo! —insistía—. ¡Hola, Alex! Fin de la conversación.

Jo se levantó para darme un abrazo; Jen y Tracy simplemente se revolvieron un poco en el sofá. Había una cama enorme en la esquina de la habitación, hecha con pulcritud y cubierta de almohadas. Jen se quitó una goma del pelo que llevaba en la muñeca y se rehízo la cola de caballo mientras me explicaba que hablaban del señor Simon, el profesor de teatro que había empezado ese año. Por lo visto, a todas les gustaba.

La gente solía decir que Jo, Jen y Tracy parecían el anuncio de un centro que quisiera resaltar la diversidad de su alumnado. Eran inseparables desde primer año. Jo era medio coreana; Jen, blanca, y Tracy, negra.

Esta última me habló por primera vez desde la fiesta de la piscina:

—Hola, Alex.

—Hola, Tracy —respondí—. Me gusta tu corte de pelo.

Me dio las gracias y se atusó el borde del afro alto. Tenía las uñas pintadas de azul celeste, y la piel lisa y lustrosa. En su rostro estaba instalada su expresión habitual, como a punto de sonreír; una sonrisa cómplice y un tanto intimidadora.

Esperaban que me sentara a su lado, así que lo hice. Olía como la tienda tibetana que hay en el centro del pueblo, un aroma agradable y acogedor. Cuando Jen apagó la luz y comenzamos a ver la película en el enorme televisor de pantalla plana, Tracy se inclinó ligeramente hacia mí y su brazo rozó el mío. La película iba de una mujer que se enamora de un banquero sentimental que resulta ser un vampiro. Me gustaba tener otro cuerpo cerca de mí y me gustaba que fuera el de Tracy. Sentía comodidad e inquietud a la vez, como si me estuviera metiendo en la cama y echando a volar al mismo tiempo.

Era raro sentarse al lado de una persona que siempre me había intimidado. A mí me iba bien en clase, pero sobre todo porque estudiaba mucho. Tracy estudiaba mucho, pero además, era excepcional. Era la única chica en el equipo de debate y, el último año, se había clasificado en el segundo puesto de todo el estado.

Entonces empezó a sangrarme la nariz.

—¿Qué pasa, Alex?

—Ehhh… Lo siento, perdonad.

Jen saltó del sofá y me llevó al cuarto de baño del pasillo. Me dejó allí mientras yo me lavaba la sangre de las manos y me apretaba un trozo de papel higiénico contra la nariz. Me quedé allí, mirando la pared azul, esperando a que la hemorragia se cortara. A través del muro, las escuchaba, esperándome.

Un minuto o dos después, alguien llamó suavemente a la puerta:

—¿Alex?

—¿Sí?

—¿Puedo entrar?

—Sí.

Abrí la puerta. Tracy dio un paso y se quedó poco más que en el umbral.

—Solo quería ver si estabas bien.

—Sí, solo es una hemorragia nasal.

—Las odio.

—Ya ves.

—Yo encima debo de estar reseca. —Ella se rio—. Siempre se me agrieta la piel.

—No sé si lo estoy haciendo bien —dije con voz ahogada, apretándome las fosas nasales con el papel higiénico.

—No eches la cabeza hacia atrás, solo aprieta. Así. Uf, ¡qué frío hace aquí! —dijo con un escalofrío.

—Pasa si quieres.

Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta. Yo me separé el papel higiénico de la nariz, pero la sangre seguía fluyendo y un par de gotas cayeron sobre los azulejos del suelo. Me apreté el papel higiénico contra la nariz y tapé las manchas rojas del suelo con los pies. Luego me apoyé contra el lavabo con tanta tranquilidad como pude.

Y entonces, como de la nada, Tracy dijo:

—Oye, deberíamos quedar alguna vez.

—Vale —contesté con la misma voz ahogada.

—Tampoco tenemos por qué, si no quieres.

—No, estaría bien.

—¿Seguro?

—Sí.

—Pero de verdad que no tienes por qué si no te apetece.

—No, creo que estaría bien.

—¿Crees?

—Sí, creo que…

—Deberías aclararte, Alex. Saber bien lo que quieres.

Abrí la boca, pero no dije nada. Ella se rio y dijo que solo me estaba incordiando.

Sentí que iba demasiado despacio para la velocidad a la que ella iba, como si siempre estuviera un paso por detrás de ella. Ojalá no tuviera un puñado de papel higiénico contra la nariz. Me pregunté si esa conversación contaba como flirtear.

—Es solo que… —dije, y tragué saliva—. Es solo que me sangra la nariz.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)