Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

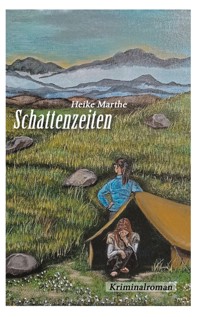

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Vor zwei Jahren hat Marie den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen. Dann verschwindet diese von einem Tag auf den anderen spurlos und Marie muss sich den Fragen der Ermittler stellen. Hauptkommissar Nikolaios Tsantidis von der Kripo Darmstadt vermutet, dass Marie etwas mit dem Verschwinden ihrer Mutter zu tun haben könnte. Doch warum wird Marie dann selbst Opfer eines Anschlags und wer ist der Mann, der sie verfolgt? Nach und nach werden gut gehütete Familiengeheimnisse aufgedeckt und Maries Leben gerät aus den Fugen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Marie ist das Kapitel „Mutter“ abgeschlossen, als diese spurlos verschwindet. „Ich hatte alle Probleme mit ihr in eine Kiste gepackt und auf den Dachboden gebracht und jetzt zwingt sie mich, da hochzusteigen und alles wieder auszupacken.“ Denn Hauptkommissar Tsantidis ist hartnäckig und er ist davon überzeugt, dass Marie der Schlüssel zur Lösung in diesem Vermisstenfall ist. Immer tiefer werden beide in den Strudel der Ereignisse hineingezogen, an deren Ende ein furchtbares Geheimnis ans Licht kommt.

Heike Marthe wurde 1963 in Stralsund geboren. Nach dem Abitur studierte sie Mathematik in Rostock und arbeitete dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Nach der Wende 1989 sattelte sie um auf Lehramt und arbeitet heute als Studienrätin für Mathematik und Physik an einer Gesamtschule im Rhein-Main-Gebiet. Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Für Stefan

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Teil 2

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Teil 1

Nina stieß einen langgezogenen Schrei aus und ich zuckte so hefig zusammen, dass ich mir den Kopf am Felsen stieß. Ich sah, wie sie die Arme hochriss, mit den Händen ins Leere griff und dann samt Rucksack nach vorne kippte.

Mit ausgebreiteten Armen, wie ein Adler, der sich in den Aufwind warf.

Ich hörte die Geräusche, die ein Körper macht, wenn er über Gras und Steine abwärts rutscht, bevor er in die Tiefe fällt. Den dumpfen Schlag beim Aufprall. Die Stille danach.

Doch ich begriff nicht, woher sie kamen.

Um mich herum dehnte sich die Stille ins Unendliche aus und die Zeit löste sich darin auf. In der erstarrten Luft war nichts außer diesem einen Bild. Nina, festgehalten für die Ewigkeit, der Himmel blau, die Konturen ihres Körpers dunkel im Gegenlicht.

Dann schrie ich ihren Namen. Der Schrei breitete sich aus, prallte gegen die Bergspitzen und vervielfachte sich. Nina, Nina, Nina, wiederholten die Felsen.

Ich hatte nur wenige Schritte bis zu der Stelle zu gehen, an der sie verschwunden war, doch es schien eine Ewigkeit zu dauern. Vorsichtig tastete ich mich an den Felsen entlang, bis ich meinen Beinen wieder trauen konnte. Als ich den Abhang erreicht hatte, ging ich in die Knie und beugte mich vor, um in die Tiefe zu sehen. Ein Stein löste sich unter meinen Händen, prallte gegen den Felsen und verschwand im Gras.

„Nina!“

Meine Stimme kippte und ging in ein lautes Schluchzen über, als ich ein weiteres Mal nach ihr rief.

Reiß dich zusammen, Marie.

Ich drehte erst das eine Ohr, dann das andere gegen die Tiefe, aber es nützte nichts. Nicht einmal der Wind erzeugte ein Geräusch in dem Gras, das den Abhang bedeckte.

Dann sah ich die Spur. Sie begann ungefähr einen Meter unterhalb des Weges. Dunkle Streifen, die sich bis zu einem Vorsprung hinzogen. Er verdeckte mir die Sicht auf den Bereich dahinter, aber mit ziemlicher Sicherheit hatte Nina diese Spur hinterlassen, als sie den Abhang hinunterrutschte.

Dort lag sie, hinter diesem Felsen. Ganz sicher.

„Nina!“

Bewusstlos.

„Nina!“

Oder doch tief unten in der Schlucht?

Wenn ich Gewissheit haben wollte, musste ich den Abhang hinunter. Ihr jedoch auf demselben Weg zu folgen, hieße das Schicksal über Gebühr herauszufordern und mit dem Schicksal stand ich seit Monaten auf keinem guten Fuß.

Einige Meter weiter hatten sich Latschenkiefern auf dem Berghang ausgebreitet. An ihnen konnte ich mich vielleicht festhalten, während meine Füße auf dem steilen Hang nach Halt suchten. Immerhin gab es dort auch ein paar Geröllstreifen, die die Grasfläche wie schmale Stufen durchzogen. Vielleicht konnte ich mich seitwärts darauf fortbewegen.

Ich ging auf dem Pfad einige Meter zurück und betrachtete den Abhang zu meinen Füßen. Aufrecht, auf den Knien oder auf dem Bauch?

Auf jeden Fall ohne diesen Zwanzig-Kilo-Rucksack. Ich quetschte ihn in eine Felsspalte, dann setzte ich mich hin und schob mich Stück für Stück abwärts, bis ich nach etwa zwei Metern den ersten Geröllstreifen erreichte. Von dort tastete ich mich aufrecht bis zu den flachen Latschenkiefern. Ich griff nach einer von ihnen und zog daran. Sie saß fest. Also ging ich auf die Knie und suchte mit den Füßen bergab nach einer Stelle, an der ich wieder festen Halt hatte.

Doch plötzlich hielt ich inne. Hatte ich es mir nur eingebildet, oder …

„Marie!“

Mit einem Schlag kehrte die Wärme in meinen Körper zurück.

„Nina? Nina, wo bist du?“

„Hier, Marie, hilf mir!“

Das kam von irgendeiner Stelle schräg unter mir, aber ich konnte nicht feststellen, aus welcher Entfernung.

„Ich bin gleich da, Nina, ich …“ In diesem Moment rutschten meine Beine weg und ich trat ins Leere. Die Pflanze, an der ich für einen kurzen Moment mit meinem ganzen Gewicht gehangen hatte, gab nach. Ich griff nach der nächsten und als ich sie verfehlte, versuchte ich, meine Hände in den Boden zu krallen. Doch die Grasbüschel waren zu dünn und während mein restlicher Körper den Beinen in den freien Fall folgte, verstummte die Welt um mich herum erneut. Ich spürte nichts, bis schließlich ein grausamer Schmerz durch meinen ganzen Körper schoss. Ich war mit ausgebreiteten Beinen gegen einen Baum geprallt.

Von dem Schmerz in meinem Unterleib betäubt blieb ich einige Sekunden liegen, dann drehte ich mich langsam auf den Rücken. Ich atmete und stöhnte abwechselnd, bis ich mich schließlich hinsetzen konnte. Wieder einige Augenblicke später klammerte ich mich an den rauen Stamm und richtete mich auf.

Das erste, was ich sah, war ein Spalt, etwa drei Meter von mir entfernt. Ein Rinnsal färbte den Boden oberhalb davon dunkel. Und dahinter, in einer etwa fünf mal fünf Meter großen Mulde, lag Nina. Mit dem Rücken zu mir, begraben unter ihrem Rucksack.

„Nina!“, rief ich. Sie schob den Kopf ein wenig in den Nacken. „Hier. Hier, Marie.“ Ihre Stimme klang matt.

„Ich kann dich sehen. Ich bin gleich da.“

Das hoffte ich zumindest. Denn wenn sich dieser Spalt in die Tiefe ausdehnte, musste ich ihn weiter oben umgehen, was noch einmal eine mühsame Kletterei bedeutete. Verdammt, Schicksal, was habe ich dir eigentlich getan?

Ich hatte Glück. Der Spalt war nur einen guten Meter tief und mit trockenen Steinen gefüllt, unter denen das Rinnsal versickerte. Ich durchquerte ihn und nach wenigen Minuten erreichte ich die Mulde.

„Oh, Nina. Gottseidank.“ Ich ging neben ihr auf die Knie. Sie drehte den Kopf zu mir. Auf ihrem Gesicht war Blut. „Verdammte Kacke, Marie, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin da runtergeknallt. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen.“

„Warte, wir machen erst mal den Rucksack weg.“ Ich löste den Beckengurt und half ihr, die Arme aus den anderen Gurten zu ziehen. Dann stand ich auf und stellte den Rucksack zur Seite.

„Ich bin gestolpert“, sagte sie. „Ich hab auf das Handy geguckt. Nur eine Sekunde. Wirklich. Und genau in dieser Sekunde … Ich glaub, da war eine Wurzel oder so, ich weiß nicht.“

Ich kniete mich wieder neben sie. „Du blutest.“

Sie wischte über ihre Stirn. Direkt unter dem Haaransatz war eine Platzwunde. „Mein Rückgrat ist gebrochen, Marie. Bestimmt ist mein Rückgrat gebrochen.“

„Ganz ruhig.“ Ich schob meinen Arm unter ihre Knie und drückte gegen ihre Schulter, so dass sie sich langsam auf den Rücken drehen konnte. „Spürst du deine Beine?“

„Ich weiß nicht.“

„Versuch den Kopf zu heben.“

Sie tat es.

„Dein Rückgrat ist nicht gebrochen. Du kannst doch den Kopf bewegen. Da ist nichts gebrochen.“ Ich hatte keine Ahnung, ob das stimmte.

„Meinst du?“

„Ganz sicher. Komm, versuchen wir, ob du dich hinsetzen kannst.“

Ich kniete mich hinter sie und hob ihren Oberkörper an. Nina versteifte sich. „Nein, nicht.“ Ich legte sie wieder ab.

„Warte noch. Wenn was angeknackst ist, dann …“

Während Nina unbeweglich auf dem Boden lag, holte ich das Verbandszeug aus ihrem Rucksack und versorgte ihre Stirn mit einem Pflaster. Ich benetzte ein Taschentuch mit Wasser und wischte ihr das Blut vom Gesicht. Sie hatte einige Kratzer abbekommen, aber ansonsten wirkte zumindest ihr Kopf unversehrt.

Als ich die Wasserflasche wieder in den Rucksack steckte, stieß ich aus Versehen an ihr linkes Bein. Sie atmete ruckartig ein, dann stöhnte sie laut. Mit wenigen Bewegungen kniete ich wieder neben ihr und griff nach ihrer Hand. „Oh Gott, tut mir leid, tut mir leid. Dein Rücken?“

Sie hatte mich einige Sekunden mit starrem Blick angesehen, doch jetzt verzog sie ihr Gesicht und im nächsten Moment lachte sie. Rau und kehlig, was mich immer wieder verblüffte, weil es so gar nicht zu ihrer feingliedrigen Statur passte. „Nein.“ Sie schrie fast, dann ging das Lachen in ein Schluchzen über. „Mein Fuß. Mein Fuß tut weh, na?“ Erneutes Lachen löste das Weinen ab. Ich hielt ihre Hand fest und betrachtete gebannt den ständig wechselnden Ausdruck auf ihrem Gesicht. Was zum Teufel sollte das werden?

„Na“, sagte Nina und dann noch einmal: „Na?“

„Aah!“

Wieder schob ich meine Hände unter ihre Schultern und hob ihren Oberkörper an. Diesmal machte sie die Bewegung mit und als sie, an mich gelehnt, aufrecht dasaß, umarmte ich sie. Sie zitterte, dann begann sie zu weinen, was seltsamerweise zur Folge hatte, dass mein Kopf wieder klar wurde und mein Puls sich beruhigte. Der Tsantidis-Effekt, dachte ich. Auch er hatte in brenzligen Situationen immer vollkommen ruhig gewirkt.

Wir hielten uns eine Weile fest, dann stützte Nina sich mit den Unterarmen ab und ich begann, die Schnürsenkel ihres linken Schuhs aufzubinden. Als ich den Schaft vorsichtig zur Seite zog, stöhnte sie auf. „Au Scheiße, das tut weh.“

„Aber wir müssen ihn ausziehen.“ Ich legte die Hände wieder auf das Leder. „Schrei einfach, bis es vorbei ist.“

Nina biss sich auf die Unterlippe, kniff die Augen zusammen und gab gepresste Laute von sich, bis ich Schuh und Socken entfernt hatte. Dann richtete sie sich auf und zog ihr Bein zu sich heran. Der Knöchel war gerötet und angeschwollen. Sie strich sanft darüber. „Ob das gebrochen ist?“

Ich gab ihr keine Antwort. Mein Gehirn schien sich in eine Schockstarre zurückgezogen zu haben, die so lange andauerte, bis sich das Bild von Ninas Fuß durch alle Instanzen hindurchgearbeitet hatte. Dann ließ ich mich in den Schneidersitz fallen und stützte den Kopf auf die Hände.

Nina sah mich schweigend an.

„Du kannst nicht aufstehen“, sagte ich.

Sie schüttelte den Kopf.

„Und gehen folglich auch nicht.“

„Nein.“

Ich atmete tief durch und schloss die Augen. Ein warmer Wind strich über meine Schultern. Ich fröstelte trotzdem.

„Schöne Scheiße“, sagte Nina und dem war nichts hinzuzufügen.

„Was machen wir jetzt?“, fragte sie, nachdem wir eine Weile schweigend dagesessen hatten.

„Du könntest versuchen, auf den Knien den Berg hier hochzuklettern, aber viel weiter als bis zum Weg kommen wir sicher nicht.“

„Nein.“

„Also haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, wir kriegen deinen Fuß so weit hin, dass du doch gehen kannst oder wir alarmieren die Bergrettung.“

Nina machte eine ruckartige Bewegung, dann starrte sie mich an. „Was ist?“, fragte ich.

„Das Handy. Ich hatte es doch in der Hand.“ Sie drehte den Kopf nach rechts und links. „Und jetzt … Es ist weg.“

„Dann müssen wir meins nehmen. Das ist allerdings im Rucksack.“ Ich zeigte nach oben. „Dort.“

Nina betrachtete einige Augenblicke den Hang, dann sah sie mich wieder an. Ihre dunkelblauen Augen glänzten feucht. „Es ist so scheißsteil, Marie.“

„Das sieht nur so aus. Und rauf ist immer leichter, als runter.“

Nina versuchte ein Lächeln. „Es sei denn, die Schwerkraft nimmt einem die Arbeit ab“, sagte sie. Ihre Lippen begannen zu zittern, sie presste sie fest aufeinander, aber trotzdem liefen wenig später erneut Tränen über ihre Wangen. Sie wischte sie hektisch weg.

„Das Schicksal ist heimtückisch“, sagte ich. „Es wartet, bis man so richtig glücklich ist und dann schlägt es zu.“

„Ich weiß nicht, ob ich das Schicksal dafür verantwortlich machen darf.“ Nina suchte in ihren Hosentaschen nach einem Taschentuch. „Wo es doch meine eigene Blödheit war.“

„Vielleicht hätten wir dem heiligen Bernhard doch eine Kerze opfern sollen. Dann hätte er sicher besser auf uns aufgepasst.“

„Vielleicht hat er das ja“, sagte Nina, während sie versuchte, den Rucksack zu sich heranzuziehen. „Denn das hier hätte auch ganz anders ausgehen können.“

„Allerdings. Was hast du vor?“

„Ich will mich auf die Isomatte setzen, während du deinen Rucksack holst. Mein Hintern weicht langsam durch.“

„Wollen wir nicht erst mal versuchen, ob du nicht doch …“

„Das hat keinen Sinn!“ Mit einem heftigen Ruck zog sie an dem Ende des Beckengurtes. „Dieser Scheißfuß! Ich kann nicht.“

Ich stand auf, nahm ihren Rucksack und legte ihn wortlos neben ihr ab. Dann wandte ich mich um. „Entschuldige“, sagte Nina. „Das wollte ich nicht. Marie?“

Ich drehte mich wieder zu ihr.

„Es tut mir so leid, dass wir wegen mir …“

„Schon gut. Es ist, wie es ist. Ich hole jetzt meinen Rucksack und dann sehen wir weiter.“

Sie nickte. „Wir kriegen das hin, oder?“

„Ja, sicher doch. Ich hab schon Schlimmeres erlebt.“

„Ernsthaft?“ Sie forschte in meinem Gesicht. „Was denn?“

Ich betrachtete den Hang über mir. Für den Aufstieg musste ich einen anderen Weg finden, denn zwischen der Fichte, die meinen Sturz aufgefangen hatte und dem Boden darüber war ein Überhang. Zu hoch, um ihn gegen die Gravitation zu überwinden. Aber ich konnte den überhängenden Felsen auf der linken Seite umgehen. Dieser Bereich lag allerdings direkt an der Schlucht.

Okay, heiliger Bernhard. Du kriegst deine Kerze, aber jetzt hilf mir erst mal.

Obwohl es höchstens zwanzig Höhenmeter waren, brauchte ich fast eine Stunde hin und zurück. Nina saß auf der Isomatte und wickelte eine elastische Binde auf. „Ich hab versucht, ihn zu stabilisieren“, sagte sie. „Aber es tut weh.“

Ich nahm mein Handy aus der Schutzhülle und drückte auf den seitlichen Knopf. Das Batteriesymbol leuchtete kurz auf, dann wurde das Display wieder schwarz.

„Es ist leer“, sagte ich. Meine Stimme klang, als würgte ich etwas hinunter. Nina sah mich wortlos an. Ich setzte mich neben sie.

Der Weg, den wir weiter hätten gehen müssen, war von hier aus gut zu erkennen. Er verlief in der Mitte eines sich verbreiternden Hanges, in kurzen Serpentinen, bis hinauf zu einem Grat. Eine weiße Wolke hatte sich darüber aufgetürmt, vermutlich mehrere hundert Meter hoch. Die Felsen waren in Sonnenlicht getaucht, so dass die scharfen Spitzen und steil abfallenden Kanten deutlich zu erkennen waren. Auf der anderen Seite des langgestreckten Berges lag irgendwo die Goriz-Hütte.

Vor fünf Stunden waren wir vom Pineta-Tal aufgebrochen, hatten direkt hinter dem Zeltplatz ein ausgetrocknetes Flussbett überquert und uns dann an den Aufstieg gemacht. Mit jedem Schritt schien zwar der Rucksack schwerer zu werden, aber der Ballast in meinem Inneren verringerte sich. Bis wir die Baumgrenze erreichten und ich das Gefühl hatte, über der Welt zu stehen.

In der grenzenlosen Stille lag in jenem Moment eine Leichtigkeit, die ich seit Monaten nicht mehr gefühlt hatte. Seit das Schicksal beschlossen hatte, mir einen Schlag nach dem anderen zu versetzen.

Und anscheinend war es mit mir noch nicht fertig. Der erste Tag unserer Bergtour in den Pyrenäen würde nun vermutlich auch der letzte sein und das auch nur, wenn es uns gelang, die Bergwacht zu benachrichtigen. Mehr als zweitausendfünfhundert Meter über dem Meeresspiegel und meilenweit von jeder Straße entfernt saßen wir hier fest, bis jemand vorbeikam, der uns helfen konnte.

Verdammte Scheiße, Scheiße, Scheiße.

„Marie?“

„Mmh.“

„Wir halten Ausschau und wenn wir wen sehen, rufen wir.“

Ich sah auf meine Armbanduhr. Zehn nach drei. Den Weg zur Hütte konnten wir von unserem Lager aus einsehen, den vom Tal herauf jedoch nicht. Wenn von dort jemand kam, sahen wir ihn erst, wenn er an unserem Lager schon lange vorbeigegangen war.

Es musste doch eine andere Möglichkeit geben, als rumzusitzen und zu warten! Losgehen und Hilfe holen?

Aber dann musste ich Nina hier allein lassen.

Nein. Das kam nicht infrage.

Also blieb nur noch eins. Ich stand auf.

„Was ist?“, fragte Nina.

„Ich werde dein Handy suchen gehen.“

Sie nickte zögernd. „Sei bloß vorsichtig.“

Die Mulde lag schon vollständig im Schatten, als ich zurückkehrte. „Nichts?“, fragte Nina.

„Nein. Da, wo es am wahrscheinlichsten liegen könnte, hab ich mich nicht hin getraut.“

Sie hielt mir einen Müsliriegel hin. Ich schüttelte den Kopf. „Du hast es wenigstens versucht“, sagte sie.

Ich zog mein verschwitztes T-Shirt aus und nahm ein frisches aus dem Rucksack. Dann sah ich Nina dabei zu, wie sie durch das Objektiv ihrer Kamera die Gegend betrachtete.

„Marie?“

„Ja?“

„Hast du wirklich schon Schlimmeres erlebt als das hier?“

„Ja.“

Sie legte die Kamera auf dem Schoß ab und sah mich an.

„Und was?“

Ich wusste, dass Schweigen keine Lösung war, aber es gab keine kurze Antwort auf Ninas Frage. Was auch immer ich ihr erzählte – es würde weitere Fragen nach sich ziehen. So lange, bis sie die ganze Geschichte kannte, daran hatte ich keine Zweifel. Aber das wollte ich nicht.

„Das ist eine lange und komplizierte Geschichte.“

„Ich würde sie trotzdem gerne hören.“

„Was ist mit deinem Fuß? Sollen wir den mal kühlen?“

„Womit denn? Meine Wasserflasche ist fast leer.“

Ich sah mich um. „Gib mir mal dein Tuch“, sagte ich.

Nina wickelte ihr Halstuch ab und ich befeuchtete es in dem Rinnsal.

„Tut gut“, sagte Nina. „Danke.“

Wie viele Menschen mochten diesen Weg benutzen? Beim Aufstieg hatten wir bis auf einen Ziegenhirten niemanden getroffen, aber das musste nichts besagen. Schließlich gab es weiter oben eine Hütte und demzufolge auch Wanderer, die in ihr übernachten wollten.

Aber warum, zum Teufel, musste Nina beim Gehen eigentlich auf ihr Handy schauen? Ich fragte sie.

„Es hatte vibriert“, sagte sie. „Ich wollte sehen, wer es ist.“

Schön, dann wussten wir jetzt, dass wir hier oben Empfang hatten. Wenigstens eine gute Nachricht.

„Und wer war es?“

„Miranda.“

Na, Klasse. Dass sie Miranda für eine Weile entkommen wollte, war einer der Gründe dafür, dass wir diese Wanderung machten.

„Du siehst“, sagte Nina. „Die bringt mir nur Unglück.“

Wohl wahr.

Wieder verging einige Zeit. Ab und zu stand ich auf, um Ninas Halstuch zu befeuchten und versuchte dabei, nicht an Tsantidis zu denken. Erfolglos, wie immer.

„Okay“, sagte ich schließlich. „Ich erzähle es dir. Ich muss aber ziemlich weit ausholen.“

Nina betrachtete ihren geschwollenen Fuß und verzog den Mund zu einem traurigen Lächeln. „Das macht nichts. Ich denke, bis auf weiteres habe ich nichts anderes vor.“

1

Vom Dach tropfte es in eine kleine Pfütze, die sich am Rand der Terrasse gebildet hatte. Ich beobachtete die Kreise, die sich bildeten, überlagerten und rasch wieder verschwanden. Ein schneller Wechsel von Erschütterung und Ruhe, der, im Ganzen betrachtet, wie eine beständige Aufgeregtheit wirkte. Es erinnerte mich an manche Unterrichtsstunden, in denen es nie gelang, Ruhe in die Klasse zu bringen, weil viele kleine Störungen ihre Kreise zogen.

„Ich mache Ihnen einen Vorschlag“, sagte Tsantidis. Seine Stimme ließ mich an einen See im Abendlicht denken, hell und undurchdringlich zugleich, den man träumerisch betrachtete und zugleich ahnte, dass es Untiefen gab, die man besser mied. „Sie erzählen mir einfach, was ich wissen muss.“

„Warum?“ Ich löste meinen Blick von den Kreisen und sah ihn an. Sein kantiges Gesicht war sehr gleichmäßig von feinen Falten durchzogen, die Stirn hoch, mit zurückweichendem Haaransatz. Schmale Lippen, um das Kinn herum ein leichter Bartschatten. Er trug keinen Anzug, nur schwarze Jeans, dazu ein hellgraues Hemd mit schmalen Streifen.

Tsantidis rückte seinen Stuhl zur Seite, so dass er seinen rechten Arm auf dem Tisch ablegen konnte. Die Haut auf seiner Hand war gerötet und in seltsamen Mustern verzogen, wie nach einer Verbrennung, die schon länger zurück lag. Er trug keinen Ehering, aber das musste nichts heißen. Ein Hauptkommissar der Kripo Darmstadt, Mitte oder Ende dreißig, mit dieser lässig-eleganten Ausstrahlung lebte sicher in irgendeiner Beziehung.

Er trank ein paar Schlucke von seinem alkoholfreien Bier und stellte dann das Glas wieder ab. Kondenswasser lief am Rand hinunter und hinterließ einen Tropfen auf der Haut zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich beobachtete, wie er ihn mit der anderen Hand abstreifte.

„Sie sind nicht sehr gesprächig, was ich nicht so ganz verstehe. Schließlich ist es Ihre Mutter, um die es hier geht.“

Ich wandte meinen Blick wieder den Kreisen zu. „Ich habe alle Ihre Fragen beantwortet.“

„Antworten würde ich das nicht nennen. Eher ausweichen.“

„Vielleicht stellen Sie die falschen Fragen.“

„Oder es ist Ihnen egal.“

Die Wärme auf meinen Wangen war kein gutes Zeichen, aber ich wandte ihm trotzdem unwillkürlich mein Gesicht zu. „Was soll das denn heißen? Es kann mir doch nicht egal sein, was mit meiner Mutter ist. Ich meine, wenn ich wüsste, wo sie sein könnte, hätte ich das meinem Vater gesagt. Dann hätte er sich diese Vermisstenanzeige sparen können.“

„Klar.“

„Aber ich weiß es nicht. Die Ferien sind erst zwei Wochen her. Es ergibt keinen Sinn, dass sie sich jetzt eine Auszeit nimmt.“

Tsantidis richtete sich auf und winkte dem Kellner. Ich sah, dass sich die Verletzung auf dem Unterarm fortsetzte. Was mochte ihm passiert sein?

„Wollen Sie zahlen?“, fragte ich.

„Ich will etwas essen. Was ist mit Ihnen?“

Ich schaltete mein Handy ein. Viertel nach eins. Die Konferenz begann um fünfzehn Uhr, es war also genug Zeit. Sergio trat an unseren Tisch. „Bringen Sie uns bitte die Karte“, sagte Tsantidis.

Sergio drehte sich um, nahm zwei Speisekarten vom Stapel auf dem Büffet und lächelte mich an, als er mir eine davon reichte.

Das „El Castillo“ war sehr beliebt unter meinen Kollegen und inzwischen kannte Sergio, der eigentlich Serbe war, vermutlich die meisten von uns zumindest vom Sehen. Obwohl drei Schulen in unmittelbarer Nähe lagen, verirrten sich selten Schüler hierher, weil es für sie zu teuer war. Aber auch ohne sie war das Restaurant mittags und abends meistens gut besucht.

Tsantidis studierte die Speisekarte. Es schien ihn nicht wirklich zu interessieren, ob ich etwas essen wollte und ich fragte mich, warum er dieses unergiebige Gespräch nicht einfach beendete. Hatte er nichts Wichtigeres zu tun?

„Ich bin soweit“, sagte er und legte die Speisekarte zur Seite. „Und Sie?“

„Ich bin nicht hungrig.“

„Weil Sie sich Sorgen machen?“

„Weil ich gerade mein zweites Frühstück gegessen habe. Und ich das Mittagessen meistens ausfallen lasse.“

Er hob kurz die Augenbrauen, dann sah er zu Sergio, der abwartend am Büffet stand. „Für mich das Tagesmenü“, sagte er.

„Für Sie auch?“, fragte Sergio.

„Nein. Ich möchte nichts.“

„Ich könnte Ihnen eine Tapas-Auswahl zusammenstellen.“ Er formte mit seinen Händen einen Kreis. „Nur einen kleinen Teller.“

„Na gut“, sagte ich.

Sergio ging und Tsantidis nahm seine vorherige Sitzhaltung wieder ein. Ich spürte, dass seine – tatsächliche oder gespielte – Ruhe anfing, mich zu ärgern. War es nicht seine Aufgabe, das Gespräch zu führen und die richtigen Fragen zu stellen?

Ich sah aus dem Fenster und zwang mich, die Wasserkreise zu beobachten. Eine Minute verging, vielleicht auch zwei.

„Sprechen Sie einfach weiter.“ Seine Stimme hatte noch immer diesen gleichmütigen Klang. „Ich höre Ihnen zu.“

Warum saß ich eigentlich hier? Was wir wussten, hatte mein Vater der Polizei gesagt. Am Dienstag wurde meine Mutter zuletzt gesehen, als sie nach dem Elternsprechtag die Schule verließ. Das war gegen acht. Sie hatte auf dem Lehrerparkplatz anscheinend noch eine ganze Weile mit einem Mann geredet, vermutlich der Vater irgendeines Schülers oder einer Schülerin. Am nächsten Morgen erschien sie nicht zum Unterricht, der Schulleiter rief bei ihr an, aber sie meldete sich nicht. Die Schule organisierte die Vertretung, aber als sie auch am Donnerstag nicht kam, fragten sie bei meinem Vater nach. Seine Handynummer hatte meine Mutter als Notfallkontakt angegeben.

„Ich finde das Verhalten der Polizei seltsam. Als mein Vater und ich die Vermisstenanzeige aufgegeben haben, hieß es: Machen Sie sich noch nicht zu große Sorgen, die meisten Vermissten, insbesondere Erwachsene, tauchen nach wenigen Tagen wieder auf. Manchmal weiß sich einer keinen anderen Rat mehr, als einfach eine Weile zu verschwinden. Und jetzt, einen Tag später, wollen Sie mit mir reden und stellen mir dieselben Fragen, wie der Polizist in Langen und wenn ich dann dieselben Antworten gebe, verdächtigen Sie mich, dass ich … dass es mir egal ist. Das ist doch völlig absurd, ich meine, wie kommen Sie auf die Idee, es kann mir doch nicht egal sein, was mit ihr ist.“ Ich atmete tief ein, denn ich wollte mich nicht in Rage reden, aber irgendwo in meinem Inneren suchte sich eine Wut ihren Weg und ich konnte ihr nicht viel entgegensetzen. Tsantidis rührte sich nicht, er sah mich an, aber ich nahm jetzt sein Gesicht nur noch undeutlich wahr.

„Ich meine, sie führt ein total geregeltes Leben, sie hat keine Probleme in der Schule oder in einer Beziehung, denn sie hat ja gar keine Beziehung, seit meine Eltern sich getrennt haben und es gibt keinen Grund für sie, zu verschwinden. Und dann, ihre Wohnung. Ich meine, sie ist so pedantisch, jeden Teppich rückt sie gerade, wenn er schräg liegt und ihr Schlafanzug liegt immer auf dem Kopfkissen, wenn sie ihr Bett gemacht hat und wieso war es eigentlich gemacht? Sie lässt es immer den Tag über auslüften und macht es erst, wenn sie nachhause kommt. Und die Gläser im Wohnzimmer. Zwei Rotweingläser und sie standen noch dort, warum hat sie die nicht in die Küche geräumt? Sie hat am Abend mit jemandem dort gesessen, aber mit wem? Und dann hat sie die Gläser nicht in die Küche geräumt, warum nicht? Ich kann mich nicht erinnern, dass sie es auch nur einmal nicht gemacht hat, am Abend alles wegzuräumen. Sie hasst es, morgens in einer unaufgeräumten Wohnung aufzuwachen, jedenfalls hat sie das immer gesagt und für uns war das manchmal schon sehr anstrengend, aber so ist sie nun mal. Also, ich meine, da stimmt doch etwas nicht, oder?“

„Allerdings“, sagte Tsantidis.

Meine Hände zitterten und ich fühlte mich, als hätte ich zu viel Kaffee getrunken.

„Meine Mutter ist so pflichtbewusst, sie würde nie einfach so fehlen, ich meine, wenn jetzt irgendetwas gewesen wäre, dann würde sie das anders machen. Sich krankmelden oder so, aber nicht einfach verschwinden. Und wohin denn auch? Meine Großmutter lebt zwar noch, aber dahin … Das Verhältnis ist nicht so gut. Und meine Mutter ist auch keine, die einfach so durchdreht und irgendetwas macht, was sie noch nie gemacht hat, ich meine, wenn das möglich wäre, hätte es doch bestimmt früher mal etwas gegeben, wo sie sich so verhalten hätte, oder?“

„Vermutlich.“

„Aber wir konnten ihr Auto nirgendwo finden, ich meine, sie hat einen Parkplatz vor dem Haus, aber da steht es nicht und in der Umgebung haben wir gesucht. Ihre Schultasche, sie hat so eine schwarze Tasche mit Rollen, wie viele sie haben, die man hinter sich herziehen kann wie einen Koffer, jedenfalls stand die im Arbeitszimmer, wie immer. Aber ihr Portemonnaie war da nicht drin und wir konnten es auch nicht finden, auch ihr Handy nicht und das ist aber anscheinend ausgeschaltet. Also ist sie wohl mit ihrem Auto weggefahren. Dieser Polizist, der die Anzeige aufgenommen hat, meinte, wenn sie einen Unfall gehabt hätte, wüsste man das ja, aber sie kann ja auch verunglückt sein, ohne dass es jemand bemerkt, ich meine, das kommt doch sicher vor, oder?“

„Das kommt vor.“

„Aber dann bleibt immer noch die Frage, wohin sie an einem Dienstagabend gefahren sein soll, außer vielleicht zum Yoga oder zu einer Kollegin oder so, also auf Straßen, wo noch mehr Autos fahren und wo man einen Unfall bemerkt hätte. Oder vielleicht hat sie jemanden besucht und der hat … aber wieso sollte sie jemanden kennen, der ihr irgendetwas antut?“

Ich atmete schnell, wie nach einem Hundert-Meter-Sprint. Tsantidis hatte sich mir wieder zugewandt, den Blick unentwegt auf mich gerichtet, die Hände auf dem Tisch gefaltet. Sein Gesicht war ernst, aber mir kam es trotzdem so vor, als wäre in seinen Augen ein Lächeln. Ich ließ mich davon einfangen, es verwirrte mich und plötzlich konnte ich mich an meine letzte Frage nicht mehr erinnern. Wir sahen uns einige Sekunden lang an, dann sagte er:

„Ihre Mutter kennen sicher sehr viele Menschen.“

Ja. Was? „Sie meinen, dass sie viele Menschen kennt? Ich weiß nicht. Sie ist nicht so gesellig.“

„Nein, ich meine, dass Ihre Mutter viele Menschen kennen. Ihre Kollegen, die Schüler, die Eltern der Schüler und so weiter. Fahren Sie manchmal mit der Bahn?“

„Schon, ja.“

„Achten Sie mal darauf, wie oft sich Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln über die Schule und die Lehrer ihrer Kinder unterhalten.“

„Das stimmt, aber trotzdem. Sie ist nachhause gefahren und hat mit jemandem Wein getrunken und dann ist sie mit demjenigen nochmal weggefahren? Ich meine, nachdem sie Wein getrunken hat? Meine Mutter ist niemals in ihr Auto gestiegen, wenn sie getrunken hatte. Nie. Warum sollte sie es plötzlich tun?“

„Vielleicht, weil sie es tun musste.“

„Sie meinen, jemand hat sie gezwungen? Aber wieso?“

„Ich meine nicht unbedingt, dass sie gezwungen wurde. Sie kann sich auch durch die Umstände gezwungen gesehen haben, es zu tun. Immerhin ist man nach einer geringen Menge Alkohol ja noch fahrtüchtig.“

Sergio brachte einen Teller mit Tapas für mich und die Suppe für Tsantidis, der sich daraufhin die Serviette auf die Knie legte und anfing, zu essen. Ich betrachtete die Auswahl auf meinem Teller und beschloss, zu warten, bis sich der Druck in meinem Magen legen würde. „Guten Appetit“, sagte ich.

Tsantidis sah auf. „Gleichfalls.“ Er musterte mein Gesicht eine Zeitlang, dann nahm er sich ein Stück Brot und widmete sich wieder seiner Suppe.

Am Rande der Pfütze hüpfte eine Amsel hin und her. Ein Tropfen fiel, löste eine Wellenbewegung aus, dann geschah längere Zeit nichts. Ich sah ein Stück vom matten Blau des Januarhimmels, der sich in der Pfütze spiegelte.

„Was sagt denn Ihr Vater zu alldem?“

„Nichts.“

Ich rechnete mit einem erstaunten Blick, aber Tsantidis aß weiter. Hielt er es etwa für normal, dass Exmänner nichts zum Verschwinden ihrer Exfrauen sagten?

„Mein Vater sagt nie irgendwas zu irgendwas.“

Jetzt sah er auf und im nächsten Moment lachte er. Nur ein kurzes Geräusch, ein Schnauben, die Augen zusammengekniffen, dann schüttelte er den Kopf. „Das klingt nicht sehr glaubhaft.“

„Reden Sie doch mit ihm. Fragen Sie ihn. Sie warten dann erst mal minutenlang auf eine Antwort und dann sagt er irgendwas, aber Sie werden sich fragen, ob das nun seine Meinung ist oder nur die logische Konsequenz seiner Überlegungen.“

Tsantidis unterbrach seine Mahlzeit und lehnte sich zurück. „Und welche logische Konsequenz hat ihn veranlasst, eine Vermisstenanzeige aufzugeben?“

„Dass wir irgendetwas unternehmen müssten.“

„Aha.“ Tsantidis beugte sich wieder über seinen Teller und leerte ihn. Dann gab er Sergio ein Zeichen, indem er auf sein leeres Bierglas deutete. Sergio kam an unseren Tisch, nahm das Glas und sah mich an.

„Gar keinen Hunger?“

„Kommt bestimmt noch.“

„Bestimmt. Unseren Tapas hat noch niemand widerstanden.“

„Das glaube ich“, sagte Tsantidis. „Die Suppe war jedenfalls ausgezeichnet.“

„Danke.“ Sergio nahm den Teller und ging.

„Waren Sie gegen die Vermisstenanzeige?“ Tsantidis faltete seine Serviette ungleichmäßig zusammen und legte sie auf den Tisch.

„Nein, aber …“ Ich konzentrierte mich wieder auf die Pfütze. Der Klumpen in meinem Magen war jetzt zu einem Kloß in meinem Hals geworden und begann, sich aufzulösen. Ich schluckte, presste die Lippen aufeinander und versuchte, durch tiefes Atmen die Kontrolle zu behalten.

„Reden Sie einfach“, sagte er. „Vor mir müssen Sie sich nicht zusammennehmen, ich bin da allerhand gewohnt.“

„Ich nehme mich vor mir selbst zusammen. Es bessert nichts, wenn man sich nicht im Griff hat. Aber vermutlich kriegen Sie dann mehr aus einem heraus.“

Ich konnte ihn einatmen hören. „Nun …“ Er dehnte das Wort, seine Stimme verlor den gleichmütigen Klang und bekam einen rauen Unterton. „Wenn Sie an dem Verschwinden Ihrer Mutter nicht beteiligt sind, dürfte das ja kein Problem darstellen.“

Hin und wieder passiert es mir, dass jemand etwas sagt und bei mir nur eine Empfindung, aber kein Verstehen auslöst. So, als würde die Emotion die Verbindung zwischen den Synapsen verhindern. So war es mir ergangen, als mein Vater mich anrief. „Deine Mutter ist verschwunden“, sagte er und erst nachdem er es zweimal wiederholt hatte, verstand ich außer den Worten auch den Inhalt. Tsandidis‘ Satz lähmte meinen Körper, so dass es mir erst nach mehreren Sekunden möglich war, ihn anzusehen.

Und dieses Mal war sein Blick eindeutig.

„Was wollen Sie eigentlich von mir?“ Meine Stimme kippte beinahe weg, wie immer, wenn ich sehr erregt war. „Glauben Sie, ich lüge Ihnen was vor?“

Er schob die Unterlippe vor und kniff die Augen zusammen. „Auf jeden Fall verhalten Sie sich seltsam. Einerseits regt es Sie auf, über das Verschwinden Ihrer Mutter zu reden, andererseits beantworten Sie meine Fragen … sagen wir mal vorsichtig … sehr zurückhaltend. Und dafür wüsste ich gerne den Grund.“ Tsantidis griff nach dem Besteck und widmete sich dem Hähnchengericht, das Sergio inzwischen gebracht hatte. „Eine Berufskrankheit, wenn Sie so wollen.“ Er deutete mit der Gabel auf meinen Teller. „Sie sollten jetzt Ihre Tapas essen.“

Jetzt wäre es an der Zeit gewesen, zu gehen, aber ich wagte es nicht. Mir war bewusst, dass ich mich in eine beunruhigende Lage gebracht hatte, aber ich verstand nicht ganz, warum. Während ich Tsantidis beim Essen zusah, überlegte ich, womit ich seinen Argwohn geweckt hatte.

„Ich würde Sie gerne einmal sprechen“, hatte er gestern am Telefon gesagt. „Wir brauchen noch ein paar Informationen, bevor wir entsprechende Schritte einleiten. Sie müssen sich nicht ins Präsidium bemühen, ich komme zu Ihnen, wenn Sie mir sagen, wohin.“ Da ich ihn ungern in meiner unaufgeräumten Wohnung empfangen wollte, schlug ich das Restaurant in der Nähe der Schule vor.

Anfangs lief alles gut. Wir begrüßten uns, suchten uns einen Tisch aus, bestellten Getränke, wechselten belanglose Worte, ich fand ihn sympathisch. Als ich mir die Szene noch einmal ins Gedächtnis rief, fiel mir die erste Frage ein, die er mir stellte und die ich verneinen musste: „Haben Sie ein Bild von Ihrer Mutter auf dem Handy?“

In diesem Moment hatte ich unerklärlicherweise Wut verspürt, die mich von da an auch nicht mehr verließ. Es war eine völlig harmlose und sogar nachvollziehbare Frage, aber dennoch löste sie in mir Zorn aus. Warum?

Vielleicht, weil es nicht normal war, wenn eine Tochter kein Foto von ihrer Mutter auf dem Mobiltelefon gespeichert hatte? Und weil ich mich dafür schämte, es aber nicht zugeben wollte?

Was auch immer der Grund war – unser Gespräch lief von da an nicht mehr gut und irgendwann musste der Hauptkommissar angefangen haben, mir zu misstrauen.

Und das vermutlich zu Recht, wie ich mir an diesem Punkt meiner Überlegungen klar machte.

Ich sah ihn so lange an, bis er es bemerkte und meinen Blick erwiderte.

„Ich habe mit meiner Mutter seit fast zwei Jahren keinen Kontakt mehr. Ich weiß also nicht viel über ihr Leben seitdem.“

Tsantidis nickte.

„Es kann sein, dass sie eine neue Beziehung hat, aber ich vermute, dass es nicht so ist, weil mein Bruder davon nichts erzählt hat. Er hat noch Kontakt zu ihr, er findet, ich verhalte mich falsch, aber das sei ja meine Angelegenheit, hat er gesagt. Also wäre es eigentlich besser, wenn Sie mit meinem Bruder reden würden. Andererseits – er lebt in Berlin und sieht sie auch nur etwa einmal im Jahr. Und mein Vater interessiert sich gar nicht mehr für ihr Leben, glaube ich.“

„Ja, das hat er uns gesagt. Und uns zugleich empfohlen, mit Ihnen zu reden.“

„Das war eine dumme Empfehlung. Er weiß, dass ich meine Mutter lange nicht gesehen habe. Aber ich denke, er wollte Sie einfach nur abwimmeln. Er will mit all dem nichts zu tun haben. Er kümmert sich im Grunde nur um sich, das hat er immer getan. Die Ironie daran ist, dass ich deshalb zu ihm noch Kontakt haben kann, während es mit meiner Mutter gar nicht mehr geht, also, ich meine, ich halte es einfach nicht aus. So, jetzt wissen Sie’s. So sieht’s in meiner Familie wirklich aus.“

Tsantidis legte sein Besteck ordentlich auf die rechte Seite des Tellers und schob diesen von sich weg. Er trank von seinem Bier und beugte sich dann zu mir vor, wobei er seine Ellenbogen auf dem Tisch abstützte.

„Bei einem Vermisstenfall, Frau Conrad, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir es mit Fremdverschulden zu tun oder die vermisste Person hält sich aus freiem Willen vor ihren Angehörigen verborgen. Solange wir keinen Hinweis auf ein Gewaltverbrechen haben, schließen wir keine der beiden Möglichkeiten aus. Es gibt viele Schwierigkeiten bei der Suche nach einer vermissten Person, eine davon, insbesondere bei Kindern, ist der Zeitdruck. Wir sammeln also so schnell wie möglich so viele Informationen, wie wir bekommen können und wir beginnen immer bei den Angehörigen.

In jeder Familie gibt es Geheimnisse. Dinge, die nicht nach außen dringen sollen, die sich die Familienmitglieder nicht eingestehen oder für die sie sich schämen. Und in den meisten Befragungen wird sehr schnell erkennbar, wie sehr sich jemand bemüht, ein Geheimnis zu wahren.“

„Weil es niemanden etwas angeht. Und dass meine Mutter weg ist, hat damit nichts zu tun.“

„Wie können Sie da so sicher sein?“

„Weil wir schon seit zwei Jahren nicht mehr miteinander reden.“

„Manche Dinge reifen langsam.“

„Es ist nicht meine Schuld, dass sie verschwunden ist. Und ich kann Ihnen auch nicht helfen.“

Tsantidis schüttelte den Kopf und presste dabei die Lippen zusammen. Ich geb´s auf, schien mir sein Gesichtsausdruck zu sagen.

Sergio räumte den leeren Teller ab. „Möchten Sie noch einen Nachtisch?“

„Einen doppelten Espresso“, sagte Tsantidis.

„Für mich auch.“ Ich zeigte auf meinen Teller. „Und das würde ich gern mitnehmen.“

„Kein Problem.“

Es fiel mir schwer, Tsantidis anzusehen, nachdem Sergio gegangen war, also betrachtete ich wieder die Pfütze auf der Terrasse. Mir war klar, dass ich eine schlechte Figur abgegeben hatte. Der Hauptkommissar war vermutlich nicht viel älter als ich, aber in diesem Moment kam ich mir wie eine Teenagerin vor, die ein Date vermasselt hatte. Fehlte bloß noch, dass er die Rechnung für uns beide übernahm.

Wir schwiegen, bis Sergio zurückkam.

„Die Rechnung bitte“, sagte Tsantidis. „Das geht zusammen.“

Die dunkle Wolke direkt über uns gefiel mir ebenso wenig wie das grummelnde Geräusch. Auch Nina hatte während meiner Erzählung einige Male zum Himmel aufgesehen. „Das gibt was“, sagte sie jetzt. „Aber der Felsen hier reicht nicht als Regenschutz.“

„Wir könnten das Zelt darunter aufstellen.“

„Gute Idee.“ Mit einem Stöhnen rutschte sie ein Stück nach vorne, um ihren Rucksack freizugeben, in dem das Zelt war. „Verdammte Kacke, jede Bewegung tut weh.“

„Bleib einfach liegen, ich mach das schon.“

Ninas Zelt war ein technisches Wunderwerk. Mit wenigen Handgriffen stand es. Auch in punkto Kleidung einschließlich Schuhen war Nina mit dem Besten ausgerüstet, was es auf dem Markt gab. Dafür hatte ihr Vater gesorgt, der von unserer Idee, eine Bergtour zu machen, allerdings nur mäßig begeistert gewesen war.

Ich kannte Nina seit der Grundschulzeit. Ihre Mutter starb, als wir in die dritte Klasse kamen. Von da an wuchs sie als Einzelkind bei ihrem Vater auf, der jeden Schnupfen zum Anlass nahm, seine Tochter eine Woche von der Außenwelt abzuschirmen.

Wie Nina das aushielt, war mir völlig schleierhaft. Aber anscheinend brachte sie das Kunststück fertig, zu machen, was sie wollte und ihrem Vater trotzdem nicht wehzutun. Nur als sie ihm sagte, dass sie Miranda heiraten würde, da sei ihr alter Herr – wie sie ihn immer nannte – an seine Grenzen gekommen. Inzwischen war ihre Ehe wieder geschieden. Letztendlich, hatte Nina mir erklärt, sei sie auch nur von einem goldenen Käfig in den anderen umgezogen.

Die ersten Regentropfen fielen und wenig später kam ein kräftiger Wind auf. So schnell es ging, räumte ich das Zelt ein und Nina hatte sich gerade in Sicherheit gebracht, als das Gewitter losbrach. Heftige Windböen beugten die Zeltwand und zerrten an den Leinen, dann prasselte der Regen auf uns nieder.

Aber das technische Wunderwerk schien sein Geld wert gewesen zu sein. Die Zeltstäbe bogen sich unter dem Wind, aber sie brachen nicht und die Plane hing so weit durch, dass wir die Regenkälte spüren konnten. Blitz und Donner folgten immer schneller aufeinander. Den Gedanken an eine Windböe, die uns samt Zelt in den Abgrund fegte, verdrängte ich, kaum, dass er aufgekommen war. Er zog sich in eine Ecke meines Magens zurück und igelte sich zu einem festen Kloß ein.

„In so ein Zelt“, sagte Nina nach einer Weile, „kann da eigentlich ein Blitz einschlagen?“

Das war der andere Gedanke gewesen, den ich versucht hatte, zu verdrängen.

„Ja“, sagte ich. „Grundsätzlich schon.“

Nina ließ die Zeltstange los. „Aber hier gibt´s doch gar kein Metall.“

„Eben. Kein Faradayscher Käfig, nur feuchte Luft.“

Sie atmete tief ein.

„Du kannst einem echte Zuversicht vermitteln.“

„Du hast gefragt.“

„Also doch zu Bernhard beten.“

„Gute Idee.“ Es knallte, unmittelbar darauf folgte der Donner. Wir rührten uns nicht. „Er hasst uns“, flüsterte Nina. Ich nickte. „Da hat es einen Baum hier in der Nähe erwischt.“ Der wegen des Regens hoffentlich keine Chance hatte, abzubrennen.

Gefühlt vergingen Stunden, während sich die Elemente über uns austobten. Bei jedem Blitz hoffte ich, dass es der letzte gewesen war. Der Kloß in meinem Magen wurde immer größer und es war nur ein schwacher Trost, dass der stürmische Wind sich wieder gelegt hatte. Denn der Regen strömte wie ein Wasserfall über die Zeltwände und wenn sich die Mulde mit Wasser füllte …

„Sieht so aus, als müssten wir die Nacht hier verbringen“, sagte ich und gab mir Mühe, gelassen zu klingen. „Notfalls habe ich Aspirin für deinen Fuß.“

„Aspirin hilft mir nicht“, sagte Nina. Auch ihre Stimme klang angespannt ruhig. „Aber ich hab auch was dabei. Im Übrigen habe ich Hunger. Lass uns was essen.“

Hunger? Der Gedanke, jetzt etwas zu essen, kam mir völlig absurd vor. Aber Nina hatte sich schon auf den Bauch gedreht und kramte aus ihrem Rucksack eine Tüte mit Baguette und Salami hervor. Sie brach von dem Baguette ein großes Stück ab und hielt mir dann den Rest hin. Ich schüttelte den Kopf und sah ihr dabei zu, wie sie sich Salamischeiben in den Mund steckte und langsam darauf herumkaute. Meine Uhr zeigte zwanzig nach fünf.

„Hast du den Kommissar noch mal wiedergesehen?“, fragte sie mit vollem Mund.

„Hauptkommissar. Und ja, ich hab ihn wiedergesehen.“