Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG

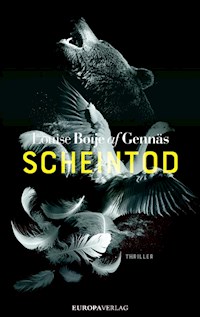

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Widerstandstrilogie

- Sprache: Deutsch

Nach Monaten der Verzweiflung hofft Sara, endlich zur Ruhe zu kommen. Ihr vermeintlicher Widersacher ist tot. Mutig versucht die 25-jährige ins Leben zurückzufinden und sucht Halt bei ihrem Kollegen Johan, mit dem sie bald eine intensive Liebesbeziehung verbindet. Doch erneut häufen sich seltsame Ereignisse. Sara hört Stimmen; ihr ehemaliger Therapeut gibt vor, sie nicht zu kennen; und ihre Mutter erleidet einen Zusammenbruch. Bald verdichten sich die Hinweise, dass die furchtbaren Ereignisse mit dem plötzlichen Unfalltod Saras Vater in Verbindung stehen. Was haben seine akribisch gesammelten Akten zu Schwedens größten Politskandalen mit all dem zu tun? Welchem dunklen Geheimnis war er auf der Spur? Im zweiten Teil ihrer fesselnden Widerstandstrilogie dreht Louise Boije af Gennäs die Spannungsschraube noch enger. In einem nervenaufreibenden Verwirrspiel wirbelt sie den Leser durch die Wirren der schwedischen Politik und zeigt auf dramatische Weise, wie leicht die Realtität zu manipulieren ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 628

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Louise Boije af Gennäs

SCHEINTOD

Thriller

WiderstandstrilogieBand 2

Aus dem Schwedischenvon Ulrike Brauns

Dieses Werk ist fiktiv und der Fantasie der Autorin entsprungen. Die wiedergegebenen Artikel sind jedoch echt, genau wie die bislang unaufgeklärten »Affären«, die sie zum Thema haben. Bitte beachten Sie, dass Realität und Fiktion in diesem Buch parallel existieren.

Die Gedichtspassagen auf Seite 365 und 371 stammen aus Das öde Land von T.S. Eliot, in der Übersetzung von Karl Heinz Göller: Die englische Lyrik. Von der Renaissance bis zur Gegenwart, Band 2, Verlag August Bagel, 1968

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

1. eBook-Ausgabe 2019

© 2018 by Louise Boije af Gennäs

Published by agreement with Nordin Agency AB, Sweden

© 2020 der deutschsprachigen Ausgabe

Europa Verlag in Europa Verlage GmbH, München

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Designs von Elina Grandin

Lektorat: Antje Steinhäuser

Layout & Satz: Robert Gigler & Danai Afrati

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-95890-292-3

Alle Rechte vorbehalten.

www.europa-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

In Erinnerung an meinen Vater,Hans Boije af Gennäs (1922–2007)

»Das Leben verlangt nicht mehrals die Kraft, die du besitzt.Mit nur einer Bedingung: nicht zu fliehen.«

Dag Hammarskjöld (1905–1961)

Inhalt

1. KAPITEL

2. KAPITEL

3. KAPITEL

4. KAPITEL

5. KAPITEL

6. KAPITEL

7. KAPITEL

8. KAPITEL

9. KAPITEL

10. KAPITEL

11. KAPITEL

12. KAPITEL

DANKSAGUNG

1. KAPITEL

Ich stand allein in dem dunklen Tunnel. In der Ferne sah ich einen schwachen Lichtschein und begriff, da vorn irgendwo war der einzige Weg nach draußen. Über mir wölbten sich die mit Graffiti besprühten Wände. Ich wusste, es war unmöglich, aber es fühlte sich an, als rückten sie mit jeder vergehenden Sekunde näher.

Ein Mann kam mir durch den langen Tunnel entgegen. Ich erkannte ihn von Weitem, obwohl er ungewöhnlich jung aussah. In den Händen hielt er ein großes Werkzeug, aber im Halbdunkel konnte ich nicht ausmachen, was genau es war. Er lächelte mich freundlich an, während er sich entschlossenen Schrittes näherte.

Es war Fabian.

Ich wollte schreien, wollte wegrennen, aber stand wie angewurzelt da. Mir fiel auf, dass sein Hals ganz schief war und sein Kopf in einem sonderbaren Winkel zu seinem Körper stand. Dann blieb er stehen, direkt vor mir.

»Das ist mein Genick«, sagte Fabian freundlich, als würde er auf eine unausgesprochene Frage antworten. Dann lächelte er. »Es ist gebrochen.«

Sofort wurde er ernst, riss die Augen auf und holte mit dem Werkzeug, das er in den Händen hielt, aus. In dem Moment sah ich, was es war: eine riesige, glänzende Axt, die er – mit der Klinge in meine Richtung – weit über den Kopf hob. Im selben Moment flossen Unmengen von Blut aus Fabians Wangen, und sein Gesicht mit den aufgerissenen Augen wurde nur noch furchteinflößender.

Dann schrie er und ließ gleichzeitig die Axt auf mich hinuntersausen.

Seine Stimme hallte durch den Tunnel.

Ich setzte mich mit wild schlagendem Herzen im Bett auf. Mein Nachthemd war durchgeschwitzt, mir blieb nichts anderes übrig, als aufzustehen und mir ein frisches anzuziehen.

Wieder.

Ich tastete nach meinem Kissen. Es war nass, aber ich konnte es einfach umdrehen, das Laken hingegen war bloß feucht, darauf konnte ich also weiterschlafen. Gut. Ich hatte nicht die Kraft, noch einmal in dieser Nacht das Bett komplett neu zu beziehen.

Schnell zog ich mir einen trockenen Schlafanzug an, ging hinaus in meine kleine Küche, holte ein Glas aus dem Schrank und drehte den Hahn auf. Ich ließ das Wasser erst ein bisschen laufen, damit es richtig kalt war. Dabei schaute ich über die Dächer Kungsholmens. Sie badeten im Mondlicht, es war Vollmond.

Ich hatte morgen ein wichtiges Bewerbungsgespräch bei McKinsey und brauchte meinen Schlaf. Aber bevor ich ins Bett zurückkehrte, musste ich mich erst einmal beruhigen.

Die schwarzen Blechschindeln glänzten im Mondlicht. Angeblich wurden empfindlichere Menschen bei Vollmond von besonders schrecklichen Albträumen heimgesucht, ich konnte bei mir jedoch kein Muster erkennen: Meine Albträume kamen und gingen ohne erkennbare äußere Abhängigkeiten. Meine Laune litt unter dem ständigen Wechsel zwischen ausgeschlafen und unausgeschlafen, aber das war der einzige wirklich greifbare Effekt.

Ich fragte mich, wie lange diese bösen Träume mich noch heimsuchen würden.

Meist tauchte Fabian darin auf, immer mal wieder auch Bella und in regelmäßigen Abständen – allerdings handelte es sich da selten um Albträume – mein Vater. Seine Besuche erfüllten mich immer mit Freude und Liebe, außer er wurde in den Träumen selbst zum Opfer von Gewalt.

Ich schaute hinunter in den Hof. Es war mitten in der Nacht, und die Vogeldame war draußen und ließ ihre Gänse im Mondschein weiden. Ich war von der Hausverwaltung vorgewarnt worden, einem großen und muskulösen Mann mit einer lauten Lache, noch bevor ich überhaupt in meine neue Wohnung in der Pipersgatan gezogen war.

»Im Haus wohnt eine etwas sonderliche Frau«, hatte er gesagt. »Sie ist besessen von Vögeln, aber machen Sie sich keine Sorgen, sie ist völlig ungefährlich. Wir nennen sie die Vogeldame.«

Ich war ihr gleich an meinem ersten Tag begegnet, als ich dabei war einzuziehen und gerade mit Simåns in seiner Box zum Aufzug ging. Den Aufzug hatte ich im Erdgeschoss gestoppt, er war zur Hälfte mit meinen Taschen und Kisten beladen, weshalb sie keuchend die Treppen aus dem zweiten Stock herunterkam. Erst war mir nicht klar, wer sie war, ich sah einfach nur eine rundliche Frau Mitte sechzig mit einem Mantel, einem schicken Hut auf dem Kopf und rot angemalten Lippen. Auf mich wirkte sie trotz extremer Schminke erst mal normal, selbst wenn sie stark nach Parfum roch.

Wir blieben beide vor dem Aufzug stehen, und ich streckte ihr die Hand entgegen. Da erst sah ich ihre aufgemalten Brauen unter der Hutkrempe, richtige Instagram-Augenbrauen, zwei schwarze Bogen über den Augen.

»Hallo«, sagte ich. »Ich bin Sara und ziehe heute ein, in den dritten Stock. Tut mir leid, dass ich den Aufzug so in Beschlag nehme, aber das ist die letzte Ladung.«

Die Frau ignorierte meine ausgestreckte Hand und hatte den Blick auf Simåns gerichtet. Ihre Augen wurden schmal, sie verzog das Gesicht.

»Aha«, sagte sie. »Eine Katze.«

Dann ging sie. Ich schaute ihr nach und blieb in einer Wolke ihres starken Parfums zurück, das etwas anderes, etwas Beißendes übertünchte. Bloß was? Und erst da begriff ich, dass sie die Vogeldame sein musste. Dann stieg ich mit Simåns in den Aufzug und fuhr in den dritten Stock, in mein neues Zuhause.

Es waren ein paar Wochen vergangen, seit ich überstürzt Stockholm verlassen hatte und zurück nach Örebro gezogen war. Zu groß war meine Panik geworden, nachdem ich den Umschlag mit dem BSV-Siegel geöffnet hatte, den meine Schwester Lina am Abend des Tages auf der Fußmatte gefunden hatte, an dem sowohl Fabian als auch Björn gestorben waren. Ich hatte mich fast nicht mehr aus dem Haus getraut. Die Trauer um Björn und Bella, aber auch alles, was mit Micke und Fabian passiert war, zogen mir den Boden unter den Füßen weg. Mama, Lina und ich feierten Weihnachten zu dritt, und selbst die Besuche von Sally waren mir schon zu viel. In regelmäßigen Abständen meldete sich neues Misstrauen ihr und Andreas gegenüber, und dann ging ich nicht ans Telefon, wenn sie anriefen.

Aber einmal, Ende Dezember, kam Sally einfach auf ihrem Moped vorbei und zwang mich mehr oder weniger, in unser ehemaliges Stammcafé Naturens Hus mitzukommen. Mama und Lina unterstützten sie mit aller Kraft, also fand ich mich plötzlich hinten auf ihrem Moped wieder, wie schon so oft in meinem Leben.

Es war schön, den Wind im Gesicht zu spüren und die mir so bekannte Landschaft vorbeiziehen zu sehen, auch wenn gerade eher Schneematsch statt Sommerwiesen das Bild bestimmte. Plötzlich war es mir seit Langem mal wieder leichter ums Herz. Mein Leben war nicht vorbei, obwohl es nun so lange von Trauer, Schrecken und unbegreiflichen Ereignissen bestimmt worden war. Vielleicht hatten Sally und Andreas ja trotz allem nichts damit zu tun.

»Herrlich, oder?«, schrie Sally über die Schulter und beschleunigte noch etwas.

»Ja«, schrie ich zurück. »Herrlich!«

Wir drehten eine Runde durch die frühe Winterdämmerung, am Wadköpingsquartier und dem Stadsparken vorbei, dann bog Sally in den Oljevägen zum Naturens Hus. Wie viele Nachmittage wir dort während unserer Schulzeit faul rumgehangen hatten, ganz besonders im Frühling und Sommer. Aber auch zu dieser Jahreszeit war es schön. Sally parkte das Moped, und wir schlenderten über die schmale Holzbrücke auf die kleine Insel, auf der das Gebäude stand. Hinter den großen Glasfenstern leuchtete es einladend, und wir konnten sehen, dass ein Feuer im Kamin brannte.

Sally blieb vor der Tür stehen und nahm den Helm ab.

»Latte und Zimtschnecke«, sagte sie dann bestimmt. »Heute ist so ein Tag.«

Wir gingen hinein.

»Oh, hallo, Mädels!«, sagte Camilla von hinter der Theke. »Ihr wart ja lange nicht hier. Wie schön, euch wiederzusehen! Wie geht’s euch?«

Camilla war eine der Besitzerinnen des Cafés. Wir blieben kurz bei ihr und brachten uns gegenseitig auf den neuesten Stand, dann bestellten wir Latte und Zimtschnecken. Außer uns gab es kaum Gäste, und wir setzten uns an unseren Lieblingstisch ganz hinten am Fenster. Von dort schauten wir auf den Damm hinaus und beobachteten, wie der Himmel sich immer blauer färbte.

»Okay«, sagte Sally schließlich und biss in ihre Zimtschnecke. »Was ist der Plan?«

»Plan?«, fragte ich zurück. »Ich hab keinen Plan.«

Sally kaute und trank dann ein paar große Schlucke von ihrem Latte.

»Dann ist es aber höchste Zeit, einen zu machen«, sagte sie.

Ich fummelte lustlos an meiner Zimtschnecke. Sally griff nach ihrem langen Löffel und hielt ihn mir unter die Nase.

»Jetzt hörst du mir bitte mal zu. Du hast eine Menge unbegreiflicher Dinge erlebt und noch dazu mehr Mist, als die meisten in ihrem ganzen Leben durchmachen müssen. Das ist doch alles egal! Du bist erst fünfundzwanzig, du hast dein Leben doch noch vor dir. Also, ich werde nicht dabei zusehen, wie du bei deiner Mutter und Lina langsam verschimmelst, ganz egal wie sehr ich die beiden mag. Du musst dich allmählich mal selbst am Kragen packen.«

Ich stöhnte.

»Stöhn du nur! Wenn du in Therapie musst, organisieren wir das. Aber du hast jetzt bald einen Monat im Bett verbracht und die Kissen vollgeheult, weil du Schuldgefühle wegen Björn und Fabian und Bella hast, obwohl du weißt, dass sie dich belogen und betrogen haben. Okay, nicht so sehr Björn, aber die anderen. Jetzt reicht es! Weißt du noch, was Eira in der zweiten Klasse immer gesagt hat? Wenn du vom Pferd fällst, steigst du einfach wieder auf.«

Eira war unsere Grundschullehrerin. Eine wundervolle ältere Dame mit graubraunen Locken und blumigen Kleidern. Beim Gedanken an sie musste ich lächeln.

»Verdammte Sportskanone«, sagte ich.

»Sportskanone?« Sallys Augen funkeln. »Na, so werd ich auch nicht alle Tage genannt.«

»Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll.«

Sally stopfte sich den Rest der Zimtschnecke in den Mund und holte einen Kuli aus ihrer Tasche. Dann schrieb sie kauend etwas auf eine Serviette, die sie mir rüberschob.

»Hier«, sagte sie. »Versuchen wir’s zusammen.«

Auf der Serviette standen Zahlen und Stichworte. Ich las laut vor.

»Erstens. Wohnung voller Zeugs geerbt.«

»Stimmt doch. Aus irgendeinem Grund wurde die Wohnung auf dich angemeldet. Vermutlich weil Bella keine Personennummer hatte und sie deshalb nie juristische Person in Schweden war. Ist doch super! Du besitzt eine Wohnung in Östermalm. Wenn du sie an den Meistbietenden verkaufst und Bellas Designermöbel noch dazu, bist du direkt Multimillionärin. Dann kaufst du dir einfach eine Wohnung, wo immer du dich wohl und sicher fühlst, und legst den Rest an. Ich helf dir gern, den richtigen Fonds zu finden. Das ist doch eine schöne Sicherheitsanlage für die Zukunft, nicht nur für dich, sondern auch für Elisabeth und Lina.«

»Ich soll’s als eine Art Schmerzensgeld sehen?«

»Ja, warum nicht? So haben die sich möglichst unauffällig aus der Nummer stehlen können, und du hast jetzt wenigstens was davon.«

»Vielleicht gibt es Ermittlungen«, sagte ich. »Vielleicht werde ich angeklagt. Für Urkundenfälschung oder was weiß ich.«

»Das ist wohl das Letzte, was sie wollen. Wer sollte denn vortreten und erzählen, die Wohnung für die Strohfrau Bella gekauft zu haben?«

Ich blieb still. Eigentlich hatte Sally recht: Ich musste nur die Ärmel hochkrempeln und das alles anpacken. Ich schaute wieder auf die Serviette.

»Zweitens. Bei der Agentur kündigen und einen neuen Job suchen.«

»Isst du die denn gar nicht?«, fragte Sally und nickte zu meiner Zimtschnecke.

»Nimm ruhig.«

Schon versenkte Sally die Zähne darin.

»Du ziehst jedenfalls auf keinen Fall zurück nach Örebro«, sagte sie mit vollem Mund. »Du wolltest schließlich schon während der Schulzeit hier weg, und jetzt hast du’s endlich geschafft. Außerdem hab ich mich gerade um einen Job bei der SEB in Stockholm beworben. Ist Zeit, dass ich auch mal was Neues wage.«

»Wie cool, erzähl!«

»Nee, nix da. Wir bleiben erst mal bei dir«, sagte Sally bestimmt. »Ist ja völlig okay, nach Hause zu fahren, um sich auszuruhen und wieder zu Kräften zu kommen, aber irgendwann muss man auch wieder in die Wirklichkeit zurückkehren. Raus, stell dich dem Feind!«

»Warst du beim Militär?«, fragte ich. »Da redet man genauso.«

Sally schluckte. Dann grinste sie breit.

»Autodidaktin«, sagte sie. »Ich brauche kein Spielhaus im Wald, um mich selbst zu finden. Hast du denn schon gekündigt? Denn ohne Bella wirst du wohl kaum bei Perfect Match bleiben wollen, oder?«

»Genau, will ich nicht, deshalb hab ich gekündigt. Aber gehört hab ich von denen nichts, seit ich zuletzt in der Agentur war.«

»Mysteriös. Gibt es die denn überhaupt wirklich oder war das auch nur ein Fake?«

»Die gibt es. Und für Dezember hab ich ganz normal mein Gehalt bekommen.«

»Was willst du denn jetzt machen? So kann es schließlich nicht weitergehen.«

»Keine Ahnung. Vielleicht wieder beim Café in Sundbyberg anfangen? Wenn die mich noch wollen.«

»Nee, kommt gar nicht infrage«, sagte Sally. »Was ist denn mit der Firma, von der du bei eurem Abenteuercamp-Wochenende fast abgeworben wurdest? Haben die dich nicht sogar kontaktiert?«

Nach dem erfolgreichen Wochenende, das Bella und ich im Herbst veranstaltet hatten, war tatsächlich eine Unternehmensberatungsfirma auf mich zugekommen und hatte mich zu einem »unverbindlichen Gespräch« eingeladen. McKinsey hieß die Firma, und ich wusste, dass sie zu den besten Schwedens gehört, wenn nicht sogar der Welt. Aber wegen allem anderen, was passiert war, hatte ich vergessen zu antworten.

»Klingt doch perfekt«, sagte Sally. »Du schickst denen heute noch eine Mail, bevor sie dich vergessen.«

»Hetz mich nicht«, sagte ich.

»Mach ich doch gar nicht. Ich will nur dein Überleben sichern. Begreifst du das nicht?«

»Das ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Warum sollte die sich für mich interessieren?«

»Sei doch nicht immer so verdammt weiblich.« Sally war genervt. »Denk mal wie ein Mann! Warum sollten sie sich nicht für dich interessieren? Hast du nicht mal eine Hausarbeit über Unternehmensberatung geschrieben und dafür eine Eins bekommen?«

»Doch. In Nationalökonomie. Das geplatzte Traumschloss – die Effekte der schwedischen Gesetzgebung auf Börsenunternehmen von 2005 bis 2016. Meine Dozentin wollte, dass ich sie veröffentliche, aber dann kam die Vergewaltigung und das alles, deshalb fehlte mir die Energie.«

»Ruf bitte sofort bei McKinsey an. Sonst mach ich das für dich.«

Ich seufzte. Dann warf ich einen Blick auf den letzten Punkt der Liste.

»Drittens«, las ich. »What the fuck is going on?«

Ich schaute Sally an.

»Was soll ich denn darauf antworten? Ich hab immer noch keine Ahnung.«

»Fassen wir doch mal zusammen«, sagte Sally. »Jemand, der in irgendeiner Verbindung zu deinem Vater steht, macht sich einen Spaß daraus, dich und deine Familie zu verfolgen. Wir wissen nicht, was er will, aber irgendeine Wichtigkeit scheint es zu haben. Er hat Kontakte bis an die Spitze aller möglichen Organisationen und Behörden und offenbar endlos viel Geld.«

»Genau.«

»Dein Vater hat in alten schwedischen Affären gegraben. Dem ganzen Kram, den wir unter den Teppich gekehrt haben. Wann hat er damit angefangen? Also, ich meine, mit welchen Verbrechen. Wann ging das los? Weißt du das?«

»Ich hab versucht, das rauszufinden, aber dazu herrscht ein viel zu großes Durcheinander.«

»Aber was wollen die denn? Hast du noch mal was von ihnen gehört?«

»Nicht seit dem Umschlag mit dem Siegel. Selbst BSV scheint die Weihnachtsfeiertage ernst zu nehmen.«

Sally starrte stirnrunzelnd vor sich hin.

»BSV«, wiederholte sie. »Was zur Hölle bedeutet das eigentlich?«

»Keinen blassen Schimmer.«

Wir blieben eine Weile still.

»Polizei«, sagte Sally schließlich. »Ich halte das zwar selbst für keine gute Idee, aber was meinst du?«

»Nein«, sagte ich mit Nachdruck. »Wenn die so einflussreich sind, dass sie eine Obduktion unter Verschluss halten und der Pathologie einen Maulkorb verpassen können, dann weiß ich nicht, wie die Polizei helfen sollte. Wenn ich zu denen gehe, drehen sie mir noch einen Strick daraus.«

Sally schüttelte den Kopf.

»Das ist so verdammt ungerecht«, sagte sie. »Du weißt ja nicht mal, was die wollen! Trotzdem beschatten sie dich und alle in deinem Umfeld.«

»Dich nicht«, erwiderte ich. »Glaubst du zumindest.«

»Was du natürlich beurteilen kannst.«

Wir grinsten beide, obwohl wir das gar nicht witzig fanden, schließlich war das hier blutiger Ernst.

»Also«, setzte ich an. »Selbstverständlich frage ich mich, was ich tun kann. Zur Polizei kann ich nicht, weil ich einerseits kaum belegen kann, was vor sich geht, und andererseits niemandem trauen sollte. Wahrscheinlich würde ich dann für den ganzen Scheiß angezeigt, mit dem ich rein gar nichts zu tun habe. Aber welche Alternativen gibt es? Nach Südamerika fliehen, wo ich niemanden kenne? Um dort leckere Cocktails zu trinken und mit neunzigjährigen Nazis rumzuhängen? Mich in Örebro verbarrikadieren, um bei Mama und Lina – wie du sagst – zu verschimmeln? Ich liebe sie, aber ich brauche was zu tun. Soll ich mich selbst einweisen? Oder mich frühberenten lassen? Wie würde mir das gefallen?«

»Das sage ich doch schon die ganze Zeit. Du hast seit Anfang Dezember nichts von denen gehört. Mit ein bisschen Glück haben die längst ein anderes Opfer. Du musst dein Leben wieder aufnehmen. Polizei und Irrenhaus kannst du knicken, beides schlechte Alternativen, bei denen du die Kontrolle abgibst. Wird Zeit, zum Friseur zu gehen, die Wohnung zu verkaufen und einen neuen Job zu suchen.«

Ich betrachtete Sally mit dem dicken Lidstrich um die blaugrünen Augen. Eigentlich eine Katze: schwer rumzukriegen, aber zufrieden, satt und doch neugierig. Sally war keine, an die man sich anhängen konnte, außer sie wollte etwas von selbst, dann hatte sie einen unfassbaren Antrieb. Und jetzt wollte sie.

»Warum tust du das für mich?«, fragte ich.

Sally schaute mich amüsiert und trotzdem fast beleidigt an.

»Du meinst, ich sollte dich lieber einfach verschimmeln lassen?«, fragte sie. »Was für eine Freundin macht denn so was?«

Ich lächelte. Eine meiner Mobberinnen von früher vielleicht? Aber das sprach ich nicht laut aus.

»Du hast recht«, sagte ich. »Zeit, die Ärmel hochzukrempeln.«

»Sehr gut. Dann los.«

Direkt an Neujahr fuhr ich nach Stockholm, räumte mit Sallys Hilfe die Wohnung in der Storgatan und übergab sie einem Makler, der sie – trotz schwächelndem Markt – innerhalb einer Woche verkaufen konnte. Der Makler nutzte die Gelegenheit und zeigte mir andere Unterkünfte, weshalb ich schon bald ein Angebot für eine bezugsfertige Wohnung machte – ein Nachlass in der Pipersgatan in Kungsholmen – und den Zuschlag bekam. Die Möbel, die ich behalten wollte, wanderten in die neue Wohnung, alle anderen verkaufte eine Firma, die der Makler mir empfahl. Von Bellas Sachen behielt ich nur wenig, es war einfach zu schmerzhaft. Viel blieb nicht übrig von dem Geld aus dem Verkauf, aber genug, dass Sally mir ein nettes Portfolio anlegen konnte. Als alles fertig war, hatten sich meine, Mamas und Linas finanzielle Lage enorm verbessert. Eine Tatsache, die mich glücklicher machte, als ich seit Langem gewesen war.

Seit einer Woche lebte ich nun schon in der neuen Wohnung.

Das Mondlicht fiel über die Dächer, und mir wurden langsam die Lider schwer. Selbst die Vogeldame war verschwunden. Zeit, ins Bett zurückzukehren.

Morgen stand schließlich das Gespräch bei McKinsey an.

»Hallo, ich bin Ola, wir haben heute einen Termin.«

Ich zuckte zusammen, war so sehr in Gedanken versunken in dem großen, modernen Sessel direkt neben dem Empfang. Eine halbe Stunde zuvor hatte ich noch vor dem großen Gebäude beim Klarabergsviadukten gestanden, das World Trade Center genannt wird, und mich völlig fehl am Platz gefühlt. Was verstand ich schon von Management Consulting? Klar, meine Ausbildung war recht breit gefächert, und ich hatte eine erfolgreiche Hausarbeit geschrieben, aber einen MBA von Harvard konnte ich nicht vorweisen. Genauso wenig den nötigen Ehrgeiz für eine Karriere in der Finanzbranche mit Achtzig-Stunden-Woche und unvorstellbar hohem Gehalt. Aber das würden sie natürlich selbst begreifen, und zwar wesentlich schneller als ich.

Vielleicht hatten sie ja sowieso nur einen Job im Empfangsbereich angedacht?

Ich hatte tief Luft geholt, war durch die große, gläserne Drehtür getreten und hatte die Rolltreppe ins dritte Stockwerk genommen.

Jetzt stand ein Mann über vierzig vor mir, ein bisschen untersetzt mit beginnender Glatze. Er trug eine runde Brille, lächelte freundlich und sah gar nicht aus wie der typische knallharte Stureplan-Kerl in dunkelgrauem Anzug, den ich erwartet hatte. Dies war ein netter Onkel mittleren Alters. Er war mir sofort sympathisch, weshalb meine Nervosität direkt nachließ.

Zusammen gingen wir in sein Büro.

»Setzen Sie sich doch«, sagte Ola.

Also nahm ich in einem bequemen Sessel neben einem kleinen Tisch Platz, Ola gegenüber von mir. Er war Associate Partner, erzählte er, und er hatte durch Jonathan von mir erfahren, einem ihrer Associates, der an unserem Abenteuercamp-Wochenende teilgenommen hatte. Jonathan war sehr enthusiastisch gewesen, was mich anging.

»Vielleicht finden Sie es seltsam, dass ich um dieses Gespräch gebeten habe«, sagte Ola und lächelte. »Sie blicken ja auf eine sehr gute Ausbildung zurück, haben allerdings nicht direkt die Qualifikationen, auf die wir normalerweise Wert legen. Auch wenn Ihre Erfahrungen beim Militär und Ihr Politikwissenschafts- und Volkswirtschaftsstudium durchaus interessant sind. Deshalb kann ich Ihnen keine Stelle anbieten, wenn wir beide uns zu seiner Zusammenarbeit entschließen, sondern erst mal nur ein Praktikum.«

War das merkwürdig? Oder war das tatsächlich ein völlig normales Prozedere?

Das konnte ich nicht beurteilen.

»Okay …«, sagte ich vorsichtig. »Und was heißt das?«

»Im Klartext heißt das, dass wir uns gern mal anschauen wollen, wie Sie arbeiten, ohne Sie direkt anzustellen. Wir würden Ihnen bei Interesse einen Viermonatsvertrag anbieten, und nach Ablauf würden wir die vier Monate gemeinsam auswerten und entscheiden, ob wir an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sind oder nicht. Wir locken also nicht mit Geld und wilden Versprechungen, sondern bieten sozusagen ein direktes Arbeitserlebnis bei McKinsey, das zu einer Weiterbeschäftigung führen kann. Klingt das für Sie irgendwie ansprechend?«

Sundbyberg oder Örebro?

Krankschreibung oder Südamerika?

»Absolut«, sagte ich.

»Sie werden auf jeden Fall gut zu tun haben in den nächsten vier Monaten, aber auch sehr viel lernen«, sagte Ola. »Wir stecken Sie als Trainee in ein bereits bestehendes Team aus sowohl Junior Associates als auch Associates unter einer Projektleitung. Aber Sie arbeiten unter denselben Bedingungen wie alle anderen, was Arbeitszeiten und Aufgaben angeht.«

Trainee? Junior Associates? Projektleitung?

Mir schwirrte schon der Kopf.

»Arbeitet dieses Team mit einem bestimmten Kunden zusammen?«, fragte ich.

»Klient sagen wir hier«, erklärte Ola. »Nicht Kunde. Und ja, Sie werden mit einem bestimmten Klienten arbeiten, vielleicht werden Sie bei Bedarf auch an andere Teams ausgeliehen. Niemand erwartet, dass Sie die absolute Verantwortung tragen, viel Ehrgeiz und großen Arbeitswillen sehen wir jedoch sehr gern.«

Endlich eine Sprache, die ich verstand.

»Hart arbeiten war noch nie ein Problem für mich.«

»Gut«, sagte Ola. »Dann sollten wir gleich einen Termin für ein sogenanntes Vorbereitungsgespräch ausmachen, und dann wird unser Engagement-Manager direkt ein paar Meetings mit Ihnen vereinbaren. Ich brauche noch einen aktualisierten Lebenslauf, sämtliche Zeugnisse und ein Arbeitszeugnis Ihres letzten Arbeitgebers. Könnten Sie möglichst bald anfangen?«

»Ja«, sagte ich. »Sofort sogar.«

Als wir fertig waren, gingen wir gemeinsam zum Empfang, wo Ola sich an die dortige Mitarbeiterin wandte. Eine grauhaarige Frau um die sechzig, die ein wallendes, rot-gelbes Stück Stoff trug. Auf der Nase saß eine knallrote Fünfzigerjahre-Brille, ihr Gesichtsausdruck war insgesamt eher finster.

»Berit«, sagte Ola. »Das ist Sara, sie wird hier eventuell ein Praktikum machen. Wir müssen vorher noch ein bisschen Papierkram erledigen.«

Berit bedachte mich mit dem Blick eines Reptils, das abwog, ob es sich lohnte, diese extrem unappetitliche Beute zu fressen.

»Aha«, sagte sie kühl. »Willkommen. Sofern das was wird.«

Ola lachte und schaute mich an. Er nickte zu Berit.

»Verscherzen Sie’s sich nicht mit ihr. Wir Chefs sind unwichtig: Berit bestimmt.«

Berit stieß ein verächtliches Schnauben aus, hatte sich aber schon wieder der Tastatur zugewandt und tippte fleißig. Ola schüttelte mir die Hand.

»Wir hören bald wieder voneinander«, sagte er.

»Ich melde mich so schnell wie möglich mit den nötigen Unterlagen.«

Dann ging ich.

Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich eigentlich für Berits Job herbestellt worden war.

Berit schien die Einzige, die das genauso sah wie ich.

Vermutlich war sie deswegen so feindselig mir gegenüber.

Den Rest des Tages verbrachte ich damit, meinen Lebenslauf zu aktualisieren, meine Hausarbeiten auszudrucken und meine Zeugnisse zu kopieren. Dann rief ich Pelle an, um ihn um ein Arbeitszeugnis von Perfect Match zu bitten. Er war bereit, mir ein ausgezeichnetes zu schreiben, wollte mich aber gern noch einmal persönlich treffen.

»Kannst du nicht heute Nachmittag vorbeikommen?«, fragte er. »Falls du nichts vorhast.«

»Kein Problem, ich habe rein gar nichts vor.«

Also saß ich um fünf am selben Tag in Pelles mir nur zu bekanntem Büro. Es war mir nicht leichtgefallen, die Agentur zu betreten, vor allem, weil Bellas und mein Büro komplett umgestaltet war. Dort arbeiteten zwei neue Angestellte, eine Frau mit blauen Haaren und ein Typ mit gepiercter Unterlippe, die weder von Bella noch von mir gehört zu haben schienen.

»Ich hab auch mal hier gearbeitet«, sagte ich, als ich in ihrer Tür stand und mich umsah. »Mit meiner Kollegin Bella.«

»Aha«, sagte der Typ desinteressiert. »Spannend.«

Die Frau schaute nicht mal von ihrem Computer auf, sondern tippte einfach weiter.

»Habt ihr eine Ahnung, was mit den Sachen passiert?«, fragte ich. »Den Bildern von den Wänden zum Beispiel?«

Sie wechselten einen Blick, schüttelten dann die Köpfe.

»Hier standen nur leere Schreibtische«, sagte die Frau. »Die Bilder hier sind von mir.«

Ich nickte, ohne etwas zu erwidern, und wandte mich ab. Da stand Pelle auch schon hinter mir, wie immer im schwarzen Polohemd und mit rechteckiger Brille.

»Sara!«, sagte er herzlich und umarmte mich. »Wie geht es dir? Du siehst ja umwerfend aus.«

Pelle roch nach demselben Aftershave wie im Herbst, was etwas in mir kippen ließ. Erinnerungen überfielen mich, Bellas Gesicht – mit dem blauen und dem grünbraunen Auge – tauchte so deutlich vor mir auf, als würde sie tatsächlich vor mir stehen. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass die Frau sich zu ihrem Kollegen beugte und etwas flüsterte, während sie mich anschaute.

Pelle warf mir einen Blick zu.

»Komm«, sagte er. »Gehen wir in mein Büro.«

Wir setzten uns auf sein Sofa und sprachen über das von mir verlangte Arbeitszeugnis.

»Kein Problem«, sagte Pelle. »Ich schreibt dir das beste Zeugnis aller Zeiten, damit bekommst du jeden Job.«

»Was machen wir mit der Kündigungsfrist?«, fragte ich. »Eigentlich muss ich noch zwei Monate bleiben.«

»Wir bestehen nicht darauf«, antwortete Pelle. »Du kannst schon heute gehen, wenn du willst.«

Ich betrachtete ihn. Er strahlte nichts als Freundlichkeit und Wohlwollen aus.

»Was hättest du denn gemacht, wenn ich nicht gekündigt hätte?«, fragte ich. »Ich meine nur, weil da schon zwei Neue im Büro sitzen.«

Pelle zuckte mit den Schultern.

»Du warst Bellas Assistentin«, sagte er. »Das macht es etwas problematisch, wenn Bella nicht mehr da ist.«

»Und unsere Sachen?«, fragte ich. »Das große Foto von uns, das Bella aufgehängt hatte, wo ist das?«

Pelle schaute mich mit Bedauern an.

»Das tut mir sehr leid«, sagte er. »Aber das war ein Missverständnis mit der Reinigungsfirma, die über die Weihnachtsfeiertage hier war. Wir hatten deine und Bellas Sachen in einen Karton gelegt, die Firma dachte, das wäre Müll und hat es einfach entsorgt. Wir kommen natürlich dafür auf.«

»Das ist nicht nötig«, sagte ich. »Die Sachen hatten eher ideellen Wert.«

Wir verfielen in Schweigen, es gab einfach nicht mehr zu sagen.

»Wusstest du, dass Bella gar nicht im Schwedischen Personenregister stand?«, fragte ich schließlich. »Sie hatte nicht mal eine Personennummer.«

»Ja, das wusste ich«, sagte Pelle. »Olga hat es mir beim Bewerbungsgespräch erzählt. Sie kam als Flüchtling aus Syrien via Griechenland. Und sie hat unterwegs sämtliche Papiere verloren.«

Olga?

»Sie bat mich darum, eine Lösung zu finden«, sagte Pelle, »also haben wir genau das getan. Irgendwie kann man sich mit den schwedischen Behörden immer einigen. Aber all ihre Angehörigen sind in Syrien geblieben. Bella glaubte, ihre gesamte Familie sei ausgelöscht. Und sie bat uns, das niemandem gegenüber zu erwähnen, deshalb taten wir das auch nicht.«

Syrien? Ausgelöscht? Die Version kannte ich noch gar nicht.

Andreas’ Worte klingelten mir in den Ohren. »Olga Chalikowa … kam 2003 als Zwölfjährige durch illegalen Menschenhandel zur Prostitution aus Weißrussland nach Schweden … als Edelnutte und mehr.«

Kinderprostitution.

»Von Syrien hat sie mir nie erzählt«, sagte ich.

»Das wollte sie nicht an die große Glocke hängen.«

Wieder schwiegen wir.

»Du hast sie gerade ›Olga‹ genannt, ist dir das aufgefallen?«, fragte ich.

Pelle schien mir nicht folgen zu können.

»Jetzt weiß ich nicht, wovon du sprichst«, sagte er. »Olga?«

Wir schauten uns in die Augen. Pelle lächelte aufmunternd und tätschelte mir das Knie.

»Ich freu mich jedenfalls, dass du wieder auf den Beinen bist, und ich schreibe dir ein hervorragendes Arbeitszeugnis«, sagte er. »Ich wünsche dir, dass du den Job bei McKinsey bekommst. Sie werden schnell feststellen, dass du unentbehrlich bist, ganz wie wir.«

Unentbehrlich?

In Pelles Ton war keine Spur von Ironie. Sein Gesicht leuchtete vor Wohlwollen.

»Danke, das weiß ich zu schätzen«, murmelte ich. »Du … ist Roger da? Ich würde ihm auch gern noch Hallo sagen.«

Pelle schüttelte den Kopf, diesmal wirkte er bedauernd.

»Roger hat gekündigt«, sagte er. »Und auch eine neue Handynummer. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt arbeitet.«

Zehn Minuten später stand ich in der Kommendörsgatan und schaute zur Agentur hinauf. Plötzlich war es, als habe es Bella, Micke, Roger und meinen Job bei Perfect Match nie gegeben.

Wie nichtig so ein Menschenleben doch war. Wie bedeutungslos all unsere Anstrengungen.

Ganz besonders wenn jemand bewusst versuchte, sie auszulöschen.

August in unserem kleinen Sommerhaus, anderthalb Jahre zuvor. Der letzte Sommer meines Vaters. Papa und ich saßen mit einer Angel in der Nachmittagssonne auf dem Steg. Im graugrünen Wasser schwammen träge Barsche und Ukeleien. Sie stupsten Papas Köder an, aber bissen nicht zu. Papa selbst schien auch nicht ganz bei der Sache zu sein. Er verhielt sich insgesamt sehr untypisch, wie ich fand – der Mann, der das Angeln liebte und gewöhnlich vor Energie sprühte, saß nun still da und war in sich gekehrt.

»Sara«, sagte er nach einer ganzen Weile.

»Mmh?«, machte ich.

Papa schaute mich an, er sah ernst aus.

»Wenn mir was passieren sollte, kümmerst du dich dann um Mama und Lina?«

Es war wie ein Stich ins Herz.

»Bist du krank? Wenn ja, dann musst du mir das sagen.«

»Nein, nein. Mit mir ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Ich meine das ganz allgemein. Man kann schließlich jederzeit von einem Bus oder Zug oder sonst was überfahren werden …«

Seine Stimme erstarb, aber ich lachte erleichtert und knuffte ihn in die Seite.

»Warum solltest du von einem Zug überfahren werden?«, fragte ich. »Benutz einfach den Bahnübergang.«

Papa lächelte matt, schwieg dann aber. Die Barsche schwammen weiter um den Köder. Schließlich betrachtete er mich wieder mit derselben ernsten Miene.

»Es würde mir viel bedeuten, wenn du mir das versprechen würdest«, sagte er. »Für den Fall, dass mir was zustößt, kümmerst du dich um deine Mutter und Lina. Sie sind etwas … schwächer als du. Du bist stark wie eine Bärin, das sage ich ja schon immer.«

Ich hielt übertrieben zwei Finger in die Luft.

»Ich schwöre es, Soldatinnenehrenwort. Sollte dir etwas zustoßen, kümmere ich mich um Mama und Lina. So okay?«

Papa nickte langsam.

»Okay«, sagte er.

Dann schien er erneut in seiner Gedankenwelt zu versinken.

Ich schaute weiter in das graugrüne, sonnendurchflutete Wasser. Papas rot-weißer Schwimmer zuckte, verschwand unter der Oberfläche, bewegte sich hin und her, aber er bemerkte es nicht.

»Papa«, sagte ich und knuffte ihn leicht. »Pass doch auf! Da hat einer angebissen!«

In den Tagen nach dem Gespräch mit Ola lernte ich weitere Mitarbeiter von McKinsey kennen, sowohl den Engagement-Manager als auch mehrere Berater und Beraterinnen. Außerdem reichte ich alle Unterlagen ein – inklusive dem hervorragenden Arbeitszeugnis von Pelle –, wie verlangt. Danach blieb es ein paar Tage ruhig. Ich putzte und spülte wie besessen und beschloss, übers Wochenende nach Örebro zu fahren. Was würde ich machen, wenn ich den Praktikumsplatz nicht bekäme? Ich hatte keinen Plan B.

Während der Zugfahrt schaute ich aus dem Fenster, weil ich mich nicht auf mein Buch konzentrieren konnte. Die Januarlandschaft war düster und trostlos, außerdem wurde es schon dunkel, dabei verriet mir die Uhr, dass es gerade erst drei Uhr nachmittags war. Ich zwang mich weiterzulesen, und als auch dieser Versuch scheiterte, holte ich ein paar der Hefter aus der Tasche und blätterte wahllos darin herum.

Genau in dem Moment, als ich in Örebro aus dem Zug stieg, klingelte mein Handy. Es war Ola, der mich persönlich bei McKinsey willkommen heißen wollte.

»Ich gratuliere«, sagte er. »Wenn es Ihnen zeitlich möglich ist, können Sie gleich am Montag anfangen.«

»Wie großartig«, jubelte ich und spürte, wie sich Wärme in meiner Brust ausbreitete. »Himmel, wie schön! Dann bin ich um neun vor Ort, wenn das okay ist.«

»Neun ist perfekt«, sagte Ola und lachte, »für Montag. Gut möglich, dass im Folgenden andere Zeiten nötig werden.«

Ich ging zu Fuß zum Haus meiner Mutter und grinste dabei breit übers ganze Gesicht. Ich hatte einen Job bei einer weltbekannten Unternehmensberatung bekommen, okay, erst mal nur einen Praktikumsplatz, aber das fühlte sich unfassbar großartig an. Je näher ich Rynninge und dem Haus kam, desto ernster wurde ich. Jetzt war der Moment gekommen, in dem ich alle Karten auf den Tisch legen musste.

Obwohl ich schon seit Dezember wieder zu Hause wohnte, hatte ich Mama noch immer nicht erzählt, was ich eigentlich in Stockholm erlebt hatte. Sie wusste ein paar Details, aber ich hatte nie alles von Anfang bis Ende geschildert. Aber es blieb mir nichts anderes übrig. Solange ich in Örebro war, hatte ich die Möglichkeit, sie und Lina allein durch meine Anwesenheit zu beschützen, aber nun, nach meinem Umzug nach Stockholm und dem neuen, zeitaufwendigen Job, war es nur gerecht, Mama komplett ins Bild zu setzen, damit sie sich selbst schützen konnte.

Mama war schon zu Hause, als ich ankam, sie hatte extra früher Schluss gemacht, um mich zu treffen. Wir setzten uns aufs Sofa ins Wohnzimmer, wo eine Schale Mandarinen stand. Obwohl es gerade mal fünf Uhr am Nachmittag war, herrschte draußen schon kompakte Dunkelheit. Lina war im Stall und würde erst zum Abendessen auftauchen.

Mama schaute mich aus ihren blauen, treuherzigen Augen an.

»Also, mein Schatz«, sagte sie. »Worüber wolltest du sprechen? Wie läuft es mit deiner Bewerbung?«

»Lass uns später darüber reden«, antwortete ich. »Beim Abendessen. Erst muss ich dir was erzählen.«

»Dann schieß mal los. Ich bin ganz Ohr.«

Also holte ich tief Luft und fing an. Während ich sprach, veränderte Mamas Miene sich. Das freundliche Lächeln wich deutlichem Misstrauen und heftiger Sorge, gefolgt von komplettem Unvermögen, alle gerade gehörten Informationen zu verarbeiten. Mehrmals fing sie an zu weinen, trocknete sich mit einem Taschentuch die Tränen, ohne den Blick von mir zu nehmen. Ich erzählte alles, von vorn bis hinten: der unvorstellbare Job bei Perfect Match, der Umzug in Bellas Wohnung, der Übergriff auf dem Dachboden, der Anruf von Papa und die Jagd durch den Tunnel, die sonderbaren Vorgänge rund um die Praxis des Psychotherapeuten, der ungebetene Gast in der Wohnung mit dem Bild bei Instagram, die versteckten Drogen und Sallys Engagement, das den ganzen Polizeieinsatz ins Leere laufen ließ, der Maulkorb, der der Pathologie verpasst wurde, weshalb ich nichts über Papas Obduktion in Erfahrung bringen konnte, wie ich Bella und Micke in flagranti erwischte, weshalb ich zu Fabian floh, mitsamt meiner Befürchtung, dass Björns Tod kein Unfall war. Zugegebenermaßen erzählte ich nur fast alles, die Sache mit Papas Zähnen verschwieg ich, brachte es einfach nicht über mich. Als ich Fabians Verwicklung schilderte – inklusive seiner Kommentare, dass er gern deutlich mehr Zeit mit ihr verbringen wolle und ihr Vermögen, »Unkraut zu jäten«, sehr bewundere – und, wie mir bewusst wurde, er der Mann war, der mich vergewaltigt hatte, getoppt von der Beschreibung, wie er zu Tode kam, spiegelten sich Ungläubigkeit und Misstrauen auf ihrem Gesicht.

»Aber das ist doch nicht möglich«, sagte sie schließlich, als ich fertig war.

Darauf erwiderte ich erst mal nichts. Ich hatte fast anderthalb Stunden gesprochen und war völlig ausgelaugt. Ich hatte keine Kraft mehr, sie zu überzeugen, wenn sie mir nicht glauben wollte.

Sie betrachtete mich beunruhigt.

»Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Selbstverständlich möchte ich dir glauben. Du bist meine Tochter, und ich liebe dich. Aber diese ganze Geschichte … das klingt alles ein bisschen verrückt. Ich kann nicht glauben, dass das wahr sein soll, ganz besonders nicht das über Fabian! Er hat dich geliebt, und er war über so lange Jahre mit deinem Vater befreundet! Er hat unsere ganze Familie geliebt! Von Björn ganz zu schweigen …«

Wieder traten ihr Tränen in die Augen.

»Das weiß ich doch alles«, gab ich erschöpft zurück. »Mir war bloß nicht klar, dass es dir so schwerfallen würde, mir das alles zu glauben. Dabei ist das die Wahrheit. Und du musst sehr, sehr vorsichtig sein!«

»Aber wenn das wahr ist, dann müssen wir zur Polizei! Das ist keine Privatangelegenheit, sondern ein Fall für die Polizei!«

»Wir können damit nicht zur Polizei«, sagte ich. »Begreifst du das denn nicht? Wer verhindern kann, dass wir Papas Obduktionsbericht sehen – seine eigene Familie –, der oder die kann noch viel mehr! Erinnerst du dich noch an die Einbrüche im Sommer und im Herbst?«

Mama nickte. Ihre Augen waren groß und voller Sorge.

»Das müssen sie gewesen sein«, fuhr ich fort. »Die suchen was. Bloß was? Wenn wir das herausfinden, können wir das selbst lösen. Im schlimmsten Fall geben wir ihnen einfach, was sie wollen, damit sie uns in Ruhe lassen. Verstehst du?«

Und dann konnte ich zusehen, wie das, was ich erzählt hatte, bei Mama ankam und zu einer Einsicht führte. Als sie mir ihr Gesicht zuwandte, lag da eine neue Schärfe in ihrem jetzt glasklaren Blick, den ich seit Papas Tod, seit der Vergewaltigung vor über einem Jahr nicht mehr gesehen hatte.

»Du hast recht«, antwortete sie. »Auch wenn das alles unfassbar ist.«

Sie betrachtete mich lange.

»Dieser Micke«, sagte sie dann. »Er hat dich sehr enttäuscht. Bist du darüber noch sehr traurig?«

Ich zuckte mit den Schultern, während mir Tränen in die Augen traten. Mama legte mir eine Hand aufs Bein.

»Ich wurde auch schon mal von jemandem enttäuscht«, sagte sie. »Ich weiß, wie weh das tut.«

Ich nickte.

»Hattest du Kontakt zu Micke?«, fragte sie.

»Nein, er ist wie vom Erdboden verschluckt.«

»Hast du ein Foto von ihm?«

Ich holte das Bild aus der Handtasche, das ich noch immer bei mir trug. Mama sah es ganz genau an.

»Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen«, sagte sie langsam.

Wir verfielen in Schweigen, und dann ging die Haustür auf, weil Lina nach Hause kam.

»Hallo!«, rief sie fröhlich.

Ihre Wangen waren rot, sicher vor Kälte und Aufregung. Sie hängte die Jacke an die Garderobe, schleuderte die Tasche in die Ecke und rang sich die Reitstiefel von den Füßen.

»Ihr hättet Salome heute mal sehen sollen!«, schwärmte sie. Dann verschwand sie in der Gästetoilette, um sich die Hände zu waschen, redete aber weiter. »Sie war unglaublich, hab mich gefragt, ob sie hellsehen kann. Alles, was ich wollte, hat sie gemacht. Wir waren eine Einheit, als wäre sie eine Verlängerung meines Körpers. Sie ist das beste Pferd der Welt, ich lieb sie so!«

Lina tauchte wieder auf und schaute in unsere Gesichter. Sofort wurde sie ganz ernst.

»Ist schon wieder was passiert?«, fragte sie. »Ihr seht so ernst aus.«

Mama rang sich ein Lächeln ab.

»Nein, mein Schatz«, sagte sie und stand auf. »Komm, dann fangen wir an zu kochen. Sara, wie läuft deine Jobsuche?«

Ich stand auf und folgte ihnen in die Küche.

»Oh, da hab ich gute Neuigkeiten.«

Abends blieb ich noch mit meinem iPad im Wohnzimmer sitzen, während Mama und Lina schon mal nach oben gingen, um sich bettfertig zu machen. Nach einer Weile kam Mama noch mal in ihrem hellblauen Samtfrotteebademantel herunter, das kurze, lockige Haar frisch gebürstet und fluffig. Meine Mama. Den Bademantel hatte sie schon, solange ich denken konnte, und ich liebte es, sie zu umarmen, wenn sie ihn trug. Als Kind war ich dann liebend gern zu ihr auf den Schoß gekrochen. Gerade machte es eher den Eindruck, als würde sie auf meinen Schoß wollen. Aber dann setzte sie sich doch gegenüber von mir aufs Sofa, und da wurde mir bewusst, dass sich ihr Blick gewandelt hatte.

Jetzt glich er mehr kaltem Stahl.

»Lina schläft«, sagte sie. »Und mir ist etwas klar geworden. Da gibt es ein paar Dinge, die ich dir über deinen Vater erzählen muss. Und das hätte ich längst tun sollen.«

Mit einem unguten Gefühl setzte ich mich auf.

»In jeder Ehe gibt es Geheimnisse«, sagte Mama. »Und alle Eltern wollen ihre Kinder schützen. Man erzählt einander nicht alles – oder spricht mit den Kindern über die Beziehung an sich. Nicht mal, wenn einer von beiden stirbt. Aber das muss ich jetzt tun. Zum Teil meinetwegen, aber hauptsächlich für dich und Lina. Allerdings möchte ich Lina damit nicht belasten, außer es wird unvermeidlich. Aber du musst es jetzt erfahren. Und es tut mir leid, dass ich nicht längst mit dir gesprochen habe.«

Sie verstummte.

»Erzähl schon«, drängte ich. »Ich will alles wissen. Ich hab geglaubt, ich werde verrückt, deshalb bin ich froh über alles, was du mir erklären kannst.«

»Verrückt«, sagte Mama und lachte. Ein trockenes, freudloses Lachen. »Meinst du, ich habe mich nicht dasselbe gefragt, wenn dein Vater einfach verschwand, manchmal mehrere Tage am Stück? Und dann blass und hohlwangig zurückkehrte? Anfangs hab ich gedacht, er hat jemanden kennengelernt oder vielleicht angefangen, Drogen zu nehmen. Gegen Ende ähnelte er ja eher einer Leiche, erinnerst du dich noch?«

»Ja, ich erinnere mich.«

Plötzlich hatte ich ihn wieder vor Augen, wie er aussah, kurz bevor das Sommerhaus abbrannte. Ich hatte mir größte Mühe gegeben, ein anderes Bild von ihm aktiv in Erinnerung zu behalten. Aus der Zeit, als wir zusammen Ski fahren waren und er nur so vor Energie und guter Laune strotzte. Nun wurde es verdrängt davon, wie er ganz zum Schluss aussah. Mager, blass und hohlwangig, obwohl es allmählich sommerlich wurde und wir schon alle Sonnenbrand hatten. Papa war blasser denn je und sah aus wie ein gejagtes Tier. Beim Essen blieb er still, und als ich einmal nachts aufs Klo ging, saß er allein auf dem Sofa und starrte vor sich hin. Am nächsten Morgen hatte ich ihn genau hier im Wohnzimmer zur Rede gestellt. Hatte das Kind beim Namen genannt: dass er fürchterlich aussah, dass ich ihn nicht wiedererkannte, so wie er sich verhielt, und dass ich mir Sorgen machte, ob er nicht doch ernsthaft krank sei. Papa hatte versucht, mich anzulächeln.

»Mit mir ist alles in Ordnung«, hatte er gesagt. »Du hast eine zu lebhafte Fantasie.«

»Hör schon auf«, sagte ich. »Dir geht es hundeelend. Wir sind deine Familie, lass dir doch von uns helfen.«

Papa hatte die Augenbrauen hochgezogen und mich verständnislos angesehen.

»Ich weiß nicht, wovon du sprichst! Mir geht es bestens.«

Ich war so frustriert von seinem Verhalten, dass ich auf dem Absatz kehrtmachte und die Tür hinter mir zuknallte, worunter ich immer noch litt, denn eine Woche später war Papa tot.

»Also, was ist passiert?«, fragte ich nun Mama. »Erzähl mir alles, was du weißt.«

Mama nahm eine Decke von der Sofalehne und legte sie um sich.

»Was ganz zum Schluss vorging, weiß ich genauso wenig wie du«, setzte sie an. »Ich sitze hier noch mit all meinen Fragen, auf die ich vermutlich nie eine Antwort finden werde. Aber über das, was vor vielen Jahren passiert ist, davon kann ich erzählen.«

Sie schaute mich an.

»Du hast ja Papas Schreibtischschubladen durchgeschaut«, sagte sie. »Hast du Fragen zu dem, was du da gefunden hast? Zu den Zeitungsartikeln und Texten, die du mitgenommen hast, zum Beispiel?«

»Ich hab angefangen, sie zu lesen«, sagte ich. »Aber nach allem, was mit Bella und Fabian passiert ist, bin ich nicht mehr dazu gekommen. Ich hab ungefähr ein Drittel gelesen. Aber mir ist nicht klar, was er damit wollte.«

»Ungelöste Rätsel«, sagte Mama. »Alte, nicht aufgeklärte Affären. Im Klartext: Schwedische Scheiße, die wir unter den Teppich gekehrt haben. All das hat deinen Vater enorm interessiert.«

Ich stand auf, ging zum Schreibtisch und zog eine der Schubladen auf, aus der ich das Foto einer blonden Frau holte. Das gleiche Foto hatte Andreas mir gezeigt, nachdem wir das Cucaracha verlassen und in einen Imbiss gegangen waren. Cats Falck, die Journalistin, die tot in ihrem Auto am Grund des Hammarbykanals gefunden worden war.

»Erzähl mir was über diese Frau«, sagte ich. »Wer war sie? Woher kannte Papa sie?«

Mama nahm mir das Foto aus der Hand und betrachtete es.

»Cats. Dein Vater war regelrecht verzaubert von ihr, ich mochte sie allerdings gar nicht. Sie hatte eine extrem scharfe Zunge, war sehr unangepasst, dazu eine furchtbare Besserwisserin. Sie haben sich beruflich kennengelernt, ich glaube, sie hat ihn interviewt. Sie waren sich sympathisch, deshalb blieben sie in Kontakt – bis zu ihrem Tod. Dein Vater und ich hatten uns gerade kennengelernt, manchmal gingen wir mit ihr und ein paar anderen was trinken. Ich war ja viel jünger, konnte den Gesprächen nicht so gut folgen. Deshalb hatte ich nicht sonderlich viel Spaß dabei. Vielleicht war ich auch einfach nur eifersüchtig.«

»Warum hat er denn noch ein Bild von ihr?«

Mama lächelte.

»Sie waren Freunde. Ich glaube nicht, dass da mehr gelaufen ist. Ihr Tod hat ihm sehr zugesetzt. Ich habe sie nur ein paar Mal getroffen. Dein Vater und ich lernten uns im Sommer 1984 kennen, sie verschwand im November und wurde erst im Mai 1985 gefunden. Deinen Vater hat das sehr mitgenommen. Wenn du fragen würdest, wann seine Sammelleidenschaft diesbezüglich losging, dann müsste ich wohl sagen, nach dem Verschwinden von Cats Falck.«

Sie schaute mich an.

»Sie hatte deinem Vater anvertraut, dass sie etwas Großem auf der Spur war. Etwas, das gewaltige Konsequenzen haben würde, eine Story, die ihr den Großen Journalistenpreis einbringen könnte.«

»Aber worum ging es?«, fragte ich. »Was hatte sie herausgefunden?«

»Das weiß ich nicht«, sagte Mama. »Ihre Chefs bei Rapport hatten keine Ahnung, an was genau sie gearbeitet hat. Die Ermittlungen wurden eingestellt, man ging davon aus, dass es sich um einen Autounfall handelte. Aber so um die zwanzig Jahre später, ich glaube 2003, kam die Geschichte noch mal in die Medien. Du warst so etwa zehn und gerade im Reitlager, das heißt, Lina war drei oder vier. Plötzlich wurde behauptet, Cats Falck wäre von der Stasi ermordet worden, dem ostdeutschen Geheimdienst. Weil sie entdeckt hatte, dass Schweden Waffen durch die DDR schmuggelte, die so in Länder verkauft wurden, in denen Krieg herrschte.«

»Stimmt das denn?«, fragte ich. »Das mit dem Waffenschmuggel? Und dass sie ermordet wurde?«

Mama schüttelte den Kopf.

»Ich habe keine Ahnung. Aber dein Vater war danach wie besessen. Kannst du dich an den Sommer erinnern, den er praktisch ausschließlich im Schuppen verbracht hat, während wir angelten, reiten waren und so weiter?«

Dunkel, ja. Papa vor einem Computer in unserem Schuppen, seit Tagen nicht rasiert, Essensreste auf Tellern um sich.

»Ja«, sagte ich. »Wir konnten ihn zu nichts bewegen.«

»Du weißt ja, wie er war. Stur wie ein Esel.« Mama lächelte.

Ich dachte nach.

»Aber was hat das mit uns zu tun? Das ist doch so wahnsinnig lange her?«

»Als Cats gefunden wurde, habe ich viel mit deinem Vater gesprochen. Ich wollte wissen, warum er so viel Zeit da reinsteckte, wo er doch schon so viel anderes zu tun hatte. Und dann wurde Palme ermordet, zudem die Sache mit Algernon und Winberg und noch vieles mehr. Dein Vater und ich haben uns richtig gestritten. Er musste eine Menge Nächte auf dem Sofa schlafen.«

»Moment, Moment«, hakte ich ein. »Was denn noch mehr?«

»Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme wurde 1986 auf offener Straße erschossen«, sagte sie. »Aber das müsstest du doch wissen. Sein Mörder wurde nie gefunden.«

»Ja, klar weiß ich das. Aber alles andere?«

»Carl-Fredrik Algernon war Kriegsmaterialinspektor beim Außenministerium«, erklärte Mama. »Er hat die Ermittlungen zum Waffenschmuggel geleitet. Viele, unter anderem dein Vater, glaubten, dass er keine reine Weste hatte und viel mehr wusste, als er verlauten ließ. Algernon starb im Januar 1987, er fiel vor eine U-Bahn. Es gibt immer noch Menschen, die behaupten, er hat sich das Leben genommen, aber es gab Zeugen, die gesehen haben, dass er gestoßen wurde. Er fiel rücklings auf die Gleise, gerade als die U-Bahn einfuhr, und es ist schließlich eher unwahrscheinlich, dass man sich rückwärts vor die U-Bahn stürzt, wenn man sich umbringen will, oder?«

Mir wurde eiskalt.

Bella.

»Und der andere?« Ich flüsterte fast. »Wer war das?«

»Claes-Ulrik Winberg war bis 1984 der Geschäftsführer von Bofors und danach Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes bis 1985. Als die ersten Verdächtigungen wegen Waffenschmuggels und anderem geäußert wurden, trat er als Vorsitzender zurück. Er wurde 1988 wegen Waffenschmuggels angeklagt, der Prozess sollte im Herbst 1989 stattfinden. Aber im Mai kam Winberg überraschend mit seiner Frau bei einem Autounfall ums Leben. Sie waren unterwegs zu einem Abendessen und stießen frontal mit einem anderen Wagen zusammen. Dein Vater kannte ein paar der Leute, die den Unfallwagen hinterher gesehen haben, die meinten, dass es sich auf gar keinen Fall um eine Kollision gehandelt haben konnte. Der Wagen sah aus, als wäre er gesprengt worden.«

Mein Mund war plötzlich ganz trocken, und meine Hände fingen an zu schwitzen.

»Das waren alles Leute, zu denen dein Vater durch die Arbeit Kontakt hatte«, sagte Mama. »Er kannte sie ein bisschen, deshalb weigerte er sich, die offiziellen Erklärungen zu glauben.«

»Hat man je herausgefunden, was wirklich passiert ist?«, fragte ich.

Mama schüttelte den Kopf.

»Nein.«

Wir schwiegen eine Weile.

»Warte kurz«, sagte ich.

Ich lief nach oben in mein Zimmer, holte einen von Papas Heftern und kehrte zu ihr zurück.

»Ich versuche immer noch, Papas Denkweise zu verstehen und wie das alles anfing. Das hier habe ich im Zug gelesen. Kann das mit das Erste gewesen sein, was er so zusammengesammelt hat?«

Mama warf einen Blick auf die Beschriftung.

»Wallenberg und der Zweite Weltkrieg«, las sie laut vor. »Ja, ich erinnere mich daran, dass er lange vor dem Palme-Mord schon davon sprach. Ehrlich gesagt glaube ich, dass er sich schon als Kind dafür interessiert hat, wie Schweden sich im Zweiten Weltkrieg verhalten hat – sowohl politisch als auch wirtschaftlich.«

»Dann lege ich den mal nach ganz oben«, sagte ich.

Wir wechselten einen Blick.

»Erzähl weiter«, sagte ich. »Von Papa und dir.«

»Nach der Phase des ständigen Streitens haben wir wieder zueinander gefunden. Allerdings auch, weil er aufhörte, von seinen ungelösten Rätseln zu sprechen, und ich, danach zu fragen. Wir sprachen stattdessen über unsere Freunde, über seine und meine Arbeit und auch immer mehr über euch, natürlich. Aber er redete halt nicht mehr ständig über diesen ganzen komischen Kram. Mir war klar, dass er noch immer nachforschte, aber er teilte seine Entdeckungen nicht länger mit mir. Und mir machte das ehrlich gesagt wenig aus. Er schien mir weniger manisch, und jeder verdient ja ein Hobby, das nur einem selbst vorbehalten ist. Das war eben seins.«

»Unaufgeklärte politische Rätsel«, sagte ich. »Und schreckliche Geschäfte.«

Mama nickte.

»So ungefähr. Dachte ich. Die Jahre zogen ins Land. Er hörte nie auf damit, aber deinem Vater und mir ging’s gut. Auch mit dir und Lina. Wir waren eine glückliche Familie, finde ich.«

Sie senkte den Blick, und da sah ich, dass ihr wieder Tränen gekommen waren. Sie schaute wieder auf.

»Dann hat er allerdings wieder so richtig angefangen«, sagte sie. »In dem Jahr bevor er starb, im Frühling. Irgendetwas hat sich verändert. Er wurde immer verschlossener, und glücklich wurde er auch nie wieder richtig. Zu den sonderbarsten Gelegenheiten fuhr er ins Sommerhaus und blieb mitunter mehrere Tage weg. Erinnerst du dich noch daran?«

»Ja, er hat immer gesagt, es hat mit der Arbeit zu tun. Und dass er das Dach vom Schuppen neu decken wollte. Aber damit wurde er nie fertig.«

»Nein, damit wurde er nie fertig.«

Wir saßen eine Weile lang schweigend da.

»Und dann?«, fragte ich schließlich. »Was passierte dann?«

Mama schaute kurz weg. Es machte fast den Eindruck, als müsste sie abwägen, ob sie mir überhaupt noch mehr erzählen wollte, und sich dann bewusst dagegen entschied. So als würde sie aktiv etwas vor mir verbergen. Ich wollte gerade nachhaken, da sprach sie von allein weiter.

»Dein Vater hat mich hintergangen«, sagte sie. »Um ehrlich zu sein, hat er das von Anfang an getan. Ich habe doch vorhin angedeutet, dass ich auch schon mal enttäuscht worden bin von einem Freund.«

Ich nickte.

»Damit meinte ich deinen Vater.«

Eiseskälte breitete sich in mir aus.

»Moment, was meinst du?«, fragte ich. »Hat er dich betrogen?«

»Nicht mit einer anderen Frau«, sagte Mama. »Sondern mit einem Projekt oder Job. Als ich das verstanden habe, bin ich so wütend geworden, dass ich ihn fast vor die Tür gesetzt habe.«

»Ich kann dir nicht folgen. Du hast doch vorhin gesagt, dass es für dich okay war, dass er sein Hobby hatte.«

»Das war kein Hobby. Das war so viel mehr.«

»Inwiefern?«

»Da wird es jetzt kompliziert. Ich habe das nämlich selbst nie ganz herausgefunden. Ich … ich habe deinen Vater so sehr verschreckt, dass er es nie erzählt hat. Ich war so wütend, dass ich einen ganzen Haufen seiner Dokumente verbrannt habe, ohne vorher einen Blick darauf zu werfen. Da fing das an, dass er sich immer wieder aufs Land ins Sommerhaus zurückgezogen hat. Und mich hat er komplett ausgeschlossen. Aber von einem bin ich überzeugt.«

»Wovon?«, fragte ich.

Mama sah mich entschlossen an. Das Kinn fast unmerklich gereckt.

»Er hat sich übernommen«, sagte sie.

Ich betrachtete sie, ihre entschlossene Miene, den schmalen Hals, der aus dem weichen Bademantel ragte, die braunen Locken, die ihr Gesicht wie eine Wolke umrahmten. Und da begriff ich, dass sie alles erfahren musste, auch das, was ich kaum erzählen konnte.

»Hast du noch etwas ausgelassen?«, fragte ich.

Mama schüttelte den Kopf.

»Da gibt es aber noch was, das ich dir sagen muss«, murmelte ich.

»Was denn?«, fragte Mama.

Ich zögerte. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr, wir waren schließlich schon so weit gekommen.

»Ich habe den Mann getroffen, der Papa obduziert hat«, sagte ich. »Rajiv Ghatan heißt er. Ich habe ihn gefragt, warum sie keine Röntgenaufnahmen von Papas Kiefer erbeten haben, woraufhin er sagte, das hätte keinen Sinn ergeben. Papa hat keine Zähne mehr gehabt.«

»Unmöglich«, sagte Mama. »Papa hatte exzellente Zähne.«

Ich schluckte.

»Er hat gesagt, dass Papa keine Zähne mehr hatte, weil sie ihm alle gezogen worden sind. Sie lagen um seine Leiche verstreut. Kein einziger war mehr in seinem Mund.«

Mama starrte mich an, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Das konnte ich sehr gut verstehen.

[…] Dabei agierte die Enskilda Banken als Strohmann für Bosch, eine Firma, die zu den wichtigsten Lieferanten Hitlers gehörte. In ihren Fabriken vor Berlin arbeiteten Kriegsgefangene und Menschen aus Konzentrationslagern.

Wallenberg gab vor, Boschs Auslandsbeteiligungen zu kaufen, damit sie nicht Gefahr liefen, im Falle eines Krieges konfisziert zu werden. Am Ende des Krieges wurden diese geheimen Abmachungen entdeckt. So bekam Wallenberg ein enormes Budget, um Boschs Auslandsaktien aufzukaufen, allerdings räumten sie Bosch gleichzeitig das Recht ein, nach Kriegsende alles zurückzukaufen. […]

Boschs Geschäftsführer Hans Walz gehörte zum Freundeskreis Reichsführer SS von Heinrich Himmler. Dieser Gruppe gehörten vierzig Repräsentanten der größten deutschen Industriellen an, darunter auch die IG Farben, die das Giftgas Cyklon B herstellte, das in den Gaskammern verwendet wurde.

Selbst mit IG Farben machte Wallenberg Geschäfte.

Neben Eisenerz leisteten besonders die Kugellager der SKF-Fabriken den wichtigsten strategischen Beitrag Schwedens an der deutschen Kriegsproduktion. Im Frühjahr 1944 versprach die schwedische Regierung den Alliierten, dass sie den Export von Kugellagern einstellen würden.

Trotzdem setzte SKF den Export fort. Weil es nicht mehr legal ging, wurden die Kugellager eben nach Deutschland geschmuggelt. Noch 1945 verkaufte SKF Kugellagerstahl und Kugellagermaschinen an Hitler. Jacob Wallenberg war Vorstandsvorsitzender von Investor, der Firma, der SKF gehörte.

Maj Wechselmann, Aftonbladet, 2015-06-17

Schweden im Zweiten Weltkrieg

Schweden war neutral im Zweiten Weltkrieg, 1939–1945. Aber um seine Neutralität zu wahren, musste das Land einen schwierigen Balanceakt meistern. Es galt, sich mit beiden Seiten gut zu stellen. Die Deutschen durften deshalb Eisenerz kaufen, das für ihre Kriegsindustrie unerlässlich war, während die Briten u.a. mit Kugellagern und Flugabwehrkanonen versorgt wurden. Wenige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hielt der damalige schwedische Ministerpräsident Per Albin Hansson eine Radioansprache, in der er die schwedische Bevölkerung mit dem Satz »wir sind gut vorbereitet« beruhigen wollte. Dabei war das schwedische Militär alles andere als gut vorbereitet, die Versorgungslage jedoch war bestens. […]

Während des Krieges wurde Schweden von einer Sammlungsregierung geführt, in der sich Repräsentanten aller Parteien mit Ausnahme der Kommunisten fanden. Die sozialdemokratische Reformpolitik ruhte, man legte den Fokus darauf, die Bevölkerung zu vereinen und ihre Versorgung zu sichern. Dieses Ziel erreichte die Sammlungsregierung, allerdings nur durch eine Beschwichtigungspolitik gegenüber Deutschland, um sicherzustellen, dass Schweden sich weiter nicht am Krieg beteiligen musste.Durch die Beschwichtigungspolitik wurde Schweden nicht von den Deutschen besetzt. Nach der Besetzung Dänemarks und Norwegens im Frühjahr 1940 stieg der Druck auf Schweden. Zwischen 1940 und 1943 kam Schweden mehrfach von seinem neutralen Weg ab, um Kriegsgefahren abzuwenden. Die schwedische Sammlungsregierung musste wiederholt deutschen Forderungen nachgeben. Zwischen Juni 1940 und 1943 wurden große Mengen deutschen Kriegsmaterials und unbewaffneter Soldaten mit Zügen über schwedisches Territorium nach Norwegen gebracht. Diese Züge gingen als »Permittenttrafiken« in die Geschichte ein, weil die Truppentransporte laut Vereinbarung nur aus Soldaten mit Erlaubnis, also mit »permission«, bestehen durften. Manchmal durften deutsche Transporte sogar schwedisches Hoheitsgebiet zu Wasser kreuzen.

Die schwedische Neutralität wurde durch Hitlers Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 auf seine härteste Probe gestellt. Die Deutschen wollten eine komplett ausgerüstete Division mit 18 000 Mann (163. Infanterie-Division) von Norwegen durch Schweden an die finnisch-sowjetische Grenze bringen. Da sich dies um Mittsommer 1941 zutrug, spricht man in schwedischen Geschichtsbüchern oft von der »Mittsommerkrise«.

Regierung und schwedischer Reichstag ließen sich auf die Forderung ein, allerdings herrschte innerhalb der Regierung Uneinigkeit. Diese Zugeständnisse wurden stark kritisiert, sowohl von schwedischer als auch internationaler Seite. […]

SO-rummet.se

Am Sonntagnachmittag war ich zurück nach Stockholm gefahren und stand nun spät am Abend in meiner neuen Wohnung, den Blick auf Kungsholmen gerichtet. Jetzt stand nur noch eine blasse Sichel am Himmel, kein strahlender Vollmond mehr. Ich musste an das denken, was ich in Papas Hefter über den Zweiten Weltkrieg gelesen hatte. Kein Wunder, dass ihn das schon als Kind fasziniert hatte, mir ging es ganz genauso: die schwedische Zurückhaltung, unser Vermögen, uns aus dem Konflikt herauszuhalten, während sich alle anderen Länder um uns herum hineinziehen ließen. Und dann noch die industriellen Interessen.

Papa war ein Ehrenmann gewesen. Er hatte ein großes Problem mit Schwäche und ein noch größeres mit Menschen, die sich auf Kosten anderer bereicherten.

Aber er war noch viel mehr: ein höchstkomplizierter Mensch, der hinter dem Rücken seiner Frau und seiner Kinder ein Doppelleben führte.

Bloß womit hatte er sich beschäftigt? Mama konnte mir nicht helfen, sie wusste genauso wenig wie ich. Nur dass sie noch immer wütend auf ihn war, das war unverkennbar.