4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Bad Godesberg Familiensaga

- Sprache: Deutsch

Bad Godesberg, 1958: Die junge Edith Graf arbeitet in der familieneigenen Herrenschneiderei. Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher als eine Anstellung in der großen Schneiderei in Mehlem, wo die feinen Damen der Bonner Republik in edle Stoffe gekleidet werden. Doch Ediths Welt gerät ins Wanken: Gerüchte um eine mögliche Nazi-Vergangenheit ihres Vaters werden laut. Sie beginnt, sich mit der Geschichte ihrer Familie auseinanderzusetzen. Aber auch ihre Liebe zu dem Freigeist Paul vergrößert die Kluft zu ihrer Familie. Wünscht diese sich doch eine Heirat mit dem eher bodenständigen Heinz. Wird Edith dennoch ihren eigenen Weg gehen?

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

PROLOG

1958

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1959

1961

41

42

43

44

45

46

EPILOG

Nachwort

Danksagung

Über dieses Buch

Bad Godesberg, 1958: Die junge Edith Graf arbeitet in der familieneigenen Herrenschneiderei. Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher als eine Anstellung in der großen Schneiderei in Mehlem, wo die feinen Damen der Bonner Republik in edle Stoffe gekleidet werden. Doch Ediths Welt gerät ins Wanken: Gerüchte um eine mögliche Nazi-Vergangenheit ihres Vaters werden laut. Sie beginnt, sich mit der Geschichte ihrer Familie auseinanderzusetzen. Aber auch ihre Liebe zu dem Freigeist Paul vergrößert die Kluft zu ihrer Familie. Wünscht diese sich doch eine Heirat mit dem eher bodenständigen Heinz. Wird Edith dennoch ihren eigenen Weg gehen?

Über die Autorin

Susanne Kriesmer wurde 1979 in Andernach am Rhein geboren und ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Nach dem Abitur in Bonn-Bad Godesberg machte sie eine Lehre zur Buchhändlerin. Von ihrer Mutter – einer gelernten Schneiderin – bekam sie ihre erste Nähmaschine geschenkt und näht seitdem in ihrer Freizeit. Mit dem Schreiben von Büchern begann sie nach der Geburt ihrer drei Kinder. Susanne Kriesmer lebt mit ihrer Familie am Rande der Vulkaneifel.

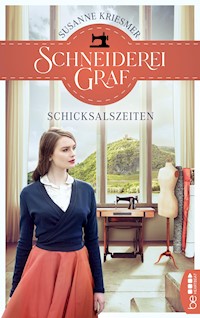

Susanne Kriesmer

Schicksalszeiten

Originalausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze

Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Westend61 / Getty Images; NLAURIA / iStock / Getty Images; Nerthuz / iStock / Getty Images Plus; Liu Chi San / EyeEm / Getty Images; © Richard Jenkins Photography

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)

ISBN 978-3-7517-1527-0

www.be-ebooks.de

Für meine Eltern und in Gedenken an meinen Patenonkel

PROLOG

Bad Godesberg, Spätsommer 1939

Das Bündel an die Brust gedrückt und die große Tasche fest umklammert, huschte sie durch die Straßen. Sie wusste, dass das, was sie tat, riskant war. Sehr riskant. Und nicht nur für sie selbst. So, wie die Lage derzeit war, würde sie in Haft kommen – oder sogar Schlimmeres.

Hoffentlich würde sie auf ihrem Weg keinem Menschen begegnen. Hoffentlich stellte ihr niemand Fragen. Gehetzt blickte sie nach links und rechts, das Bündel immer noch fest im Arm.

Die breite Straße, auf der sie sich nun befand, lag verlassen da. Zum Glück. Den ganzen Tag schon hatte sie auf den Schutz der Dunkelheit gewartet. Hatte gezittert und gebangt. Jetzt – gegen elf Uhr am Abend – war es endlich dunkel genug, um unerkannt und bestenfalls sogar ungesehen die Stadt zu durchqueren.

Vereinzelt schien etwas Licht durch Fensterläden auf die Straße. Die meisten Häuser aber waren dunkel, wie es an einem Donnerstagabend zu dieser späten Uhrzeit nicht anders zu erwarten war. Nur noch zwei Straßen, und sie hätte es geschafft. Sie beschleunigte ihre Schritte, bis sie fast rannte und ihr Herz wild den Takt dazu schlug.

1958

1

»Hast du das heute in der Zeitung gelesen?«, fragte Rita.

Edith war so in den Anblick des alten Lastkahns auf dem Rhein versunken, dass sie nur abwesend nickte.

»Mensch, Edith! Hörst du mir überhaupt zu? Du liest doch keine Zeitung, also kannst du es gar nicht gelesen haben.« Rita warf keck ihren Kopf nach hinten, und ihr blonder Pferdeschwanz wippte mit.

»Ich lese wohl Zeitung!«, antwortete Edith. Sie rutschte auf der Bank nach vorn. Wie so oft hatte sie sich nach der Arbeit mit Rita getroffen, um ein wenig am Rhein entlangzuspazieren. Dabei konnten sie den Rheinschiffern bei der Arbeit zusehen und sich über dies und das unterhalten. Nachdem sie schon ein gutes Stück gegangen waren, hatten sie sich im Schatten einer großen Linde auf einer Bank niedergelassen.

»Ja, aber nur am Sonntag, wenn dein Vater dich bittet, ihm beim Frühstück die Schlagzeilen aus dem Bonner General-Anzeiger vorzulesen.«

Edith verdrehte die Augen. »Ich lese Zeitung. Punkt.«

»Ja, klar.« Rita tippte sich an die Stirn und kicherte. Mit der Schulter stupste sie Edith an, die plötzlich mitkichern musste. Einfach, weil Ritas Gekichere immer so ansteckend war.

Nachdem sie sich wieder beruhigt hatten, beschlossen sie weiterzugehen. Es war noch früh am Abend. Ein leichter Sommerwind wehte über die Rheinpromenade unterhalb von Bad Godesberg und ließ ihre weiten Tellerröcke mal hierhin, mal dorthin schwingen. Auch Edith hatte das braune Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, mit einer blauen Schleife, weil das ihre Lieblingsfarbe war.

»Was hast du denn heute in der Zeitung gelesen?«, fragte sie Rita endlich.

»Heute ...«, Rita zog die Augenbrauen hoch, um zu zeigen, dass sie das, was auch immer es war, ganz abenteuerlich fand, »stand in der Zeitung, dass das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft getreten ist.« Immer noch waren ihre Augenbrauen weit oben.

»Das Gleichberechtigungsgesetz?«, fragte Edith, die sich darunter so gar nichts vorstellen konnte. »Was soll das sein?«

»Frauen dürfen jetzt in der Ehe mitentscheiden«, erwiderte Rita, als sei das ganz und gar absurd. »Und sie dürfen ihr eigenes Geld verwalten.«

»In der Ehe? Welche Frau hat denn da eigenes Geld?«, fragte Edith, die das Ganze auch zunehmend ungeheuerlich fand.

»Und jetzt kommt noch das Tollste: Frauen dürfen nach der Heirat ihren Geburtsnamen als Namenszusatz zum Familiennamen führen!«

»Wie bitte?«

»Also«, Rita grinste, »wenn du jetzt meinen Bruder heiraten würdest, dann ...«

»Dein Bruder ist doch noch ein Hosenscheißer!«, unterbrach Edith ihre Freundin wütend. »Der geht gerade erst in die Schule!«

Wieder gab Rita ihr ansteckendes Rita-Kichern von sich. »Das weiß ich doch, das ist nur ein Beispiel. Also, angenommen, du würdest meinen Bruder heiraten, dann könntest du dich Edith Graf-Meyer nennen. Oder Meyer-Graf.«

»Meyer-Graf? Was für ein Unsinn!«, rief Edith empört aus, musste dann aber auch ins Lachen ihrer Freundin einstimmen.

Sie gingen von der Rheinpromenade die Rheinallee hinauf, als Edith auffiel, dass ihre sonst so ausgelassene Freundin still geworden war.

»Was ist denn plötzlich mit dir los?«, fragte sie besorgt.

»Ach, ich muss an die alte Mecker denken.«

Edith schmunzelte. Eigentlich hieß Ritas Vermieterin Becker, aber weil sie laut Rita in einem fort schimpfte, hatte sie sie kurzerhand umgetauft.

»Ständig schnüffelt sie in meinem Zimmer herum, wenn ich auf der Arbeit bin. Und wenn ich das Haus betrete, dann steht sie vor mir und sagt, ich hätte mein Bett in der Früh nicht ordentlich genug gemacht.« Rita verdrehte die Augen. Edith auch. Aber nicht wegen der alten Meckerziege, sondern weil sie liebend gern mit Rita getauscht hätte. Ein eigenes möbliertes Zimmer zu haben, nicht mehr bei den Eltern zu wohnen, das wäre schön. Dafür würde sie auch die pedantische Kriegerwitwe in Kauf nehmen.

Rita schien ihren Ärger aber schon wieder vergessen zu haben, das war bei ihr oft so. In einem Moment ließ sie sich über etwas aus, im nächsten war alles wieder vergessen. Sie drehte sich mitten im Schritt im Kreis, blieb dann abrupt stehen und sagte: »Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten am Wochenende ausgehen.«

»Ausgehen?« Edith zog die Augenbrauen zusammen.

»Nicht, was du jetzt schon wieder denkst. Nicht abends, nachmittags.«

»In ein Café oder eine Wirtschaft?«

»Ich hatte an einen Tanztee gedacht. Das wäre doch fein. Ein bisschen schwofen. In der Insel oder im Dreesen.« Wieder drehte sich Rita im Kreis. Ihr Tellerrock flog hoch.

»Ach, du weißt doch, dass ich nicht gut tanzen kann. Ich war nur ein paarmal in der Tanzschule. Meine Eltern sehen das nicht gern.«

»Papperlapapp. Was das Tanzen angeht, brauchst du nur einen Mann, der gut führen kann. Und zu deinen Eltern – die müssen ja nicht hinsehen. Vielleicht müssen sie es noch nicht einmal wissen.« Rita lächelte Edith verschwörerisch zu.

»Ich kann doch meine Eltern nicht anlügen!«

»Wer hat denn von anlügen gesprochen? Du sollst es einfach nur nicht sagen.«

Edith biss sich auf die Unterlippe. In solchen Dingen war Rita immer völlig unbesorgt. Sie musste ja auch nicht, so wie sie, den Eltern Rede und Antwort stehen. »Ich weiß nicht«, antwortete sie ausweichend.

»Oder wir nehmen einfach deinen Bruder mit«, sagte Rita leichthin.

Aha, dachte Edith, daher weht der Wind. »Meinen Bruder? Hast du etwa ein Auge auf ihn geworfen. Am Ende willst du eine Meyer-Graf werden.«

»Vielleicht«, erwiderte Rita und grinste.

»Gib's zu, du willst ja nur meine Schwägerin werden, damit wir Verwandte sind.«

»Du hast es erfasst.« Und da war es wieder, das Rita-Gekichere.

Auf der anderen Straßenseite kam ihnen ein älteres Ehepaar entgegen. Edith sah ihnen an, dass sie Ritas Gelächter missbilligten. Als die Dame die Nase rümpfte, prustete Edith los. Sie stieß ihre Freundin mit dem Ellenbogen an und nickte zu dem Paar hinüber. Rita erfasste die Situation sofort und brüllte vor Lachen. Das konnten auch die alten Herrschaften nicht mehr ignorieren.

»Was fällt euch zwei Backfischen ein?«, rief der Mann zu ihnen herüber.

Edith und Rita nahmen die Beine in die Hand und liefen, immer noch lachend, die Rheinallee hinunter.

»Kommst du noch mit zu mir? Dann kann ich dir zeigen, was ich aus dem Pikee gezaubert habe.«

Nachdem sie ein ganzes Stückchen gerannt waren, spazierten Edith und Rita wieder gemächlich nebeneinanderher. Von diesem Stoff hatte Rita Edith schon vor ein paar Tagen erzählt. Sonnengelb wäre er, hatte sie gesagt. Mit ein, zwei Webfehlern in der Struktur. Nichts Auffälliges, aber Grund genug, dass der Pikee in der großen Damenschneiderei Kurt Klemens Modelle in Mehlem ausgesondert worden war. Ständig brachte Rita wunderbare Stoffe von der Arbeit mit. Fließenden Georgette oder glänzenden Jacquard, einmal sogar etwas hauchzarten Chiffon. Das war etwas ganz anderes als die langweiligen Stoffe, die Ediths Vater für die Anzüge in der familieneigenen Herrenschneiderei in Bad Godesberg verwendete.

»Aber nur ganz kurz«, sagte Edith.

»Weil sonst die Frau Mama und der Herr Papa böse werden«, stichelte Rita.

»Du hast gut reden, du musst dich nur mit der Mecker herumplagen.«

»Was heißt denn hier nur? Die hat mich auf dem Kieker. Am Ende setzt sie mich noch vor die Tür.«

Edith seufzte. Dass Rita immer so übertreiben musste. »Das wird sie nicht tun, und das weißt du auch. Du bist eine verlässliche junge Dame mit einem regelmäßigen Einkommen. Die Becker wäre schön blöd, wenn sie dich wegen einem nicht ordentlich genug gemachtem Bett hinauswerfen würde.«

»Genau, ich bin eine junge Dame!« Rita hielt sich die Hand unter das Kinn und klimperte mit den Augen.

»Und was für eine!« Edith lachte. »Aber jetzt lass uns ein bisschen schneller gehen, damit ich mir ansehen kann, was du aus dem Pikee genäht hast, und trotzdem rechtzeitig zum Abendbrot zu Hause bin.«

Sie bogen von der Rheinallee in die Hensstraße ein und am Ende in die Beethovenallee. Gegenüber der Herz-Jesu-Kirche stand die Villa der Witwe Becker.

Rita kramte noch in der Rocktasche nach dem Schlüssel, da wurde die Tür schon von der Dame des Hauses persönlich geöffnet.

»Ach, da sind sie ja, Fräulein Meyer«, sagte die Witwe Becker, »und wie ich sehe haben sie wieder das Fräulein Graf mitgebracht.« Sie neigte den Kopf und sah die beiden über ihre filigrane Brille hinweg an.

Edith und Rita machten sofort einen Knicks. »Guten Abend, Frau Becker«, sagten sie im Chor.

»Fräulein Meyer, ich hoffe doch sehr, dass Sie nicht wieder bis in die späten Abendstunden ihre Nähmaschine rattern lassen. Bei einem solchen Krach kann ja kein Mensch schlafen.« Sie sah Rita tadelnd an.

»Natürlich nicht, Frau Becker. Um acht Uhr ist Schluss, wie wir bereits besprochen hatten«, antwortete Rita, und Edith konnte heraushören, dass die Worte der alten Meckerziege sie wütend gemacht hatten.

Frau Becker nickte hoheitsvoll. »Gut, gut«, sagte sie dann. »Wenn Sie auf Ihr Zimmer gehen, können Sie die Laken mitnehmen, die auf der Kommode bei der Treppe liegen. Die müssen geflickt werden. Dann macht der Krach, den ich bis acht ertragen muss, wenigstens einen Sinn.«

»Natürlich, Frau Becker.« Rita knickste wieder, und ihre Vermieterin trat zur Seite, um die beiden jungen Frauen eintreten zu lassen.

2

Mit einem lauten Quietschen kam der Zug zum Stehen. Paul, der schon beim Anblick der ersten großen Häuser Berlins seinen Seesack aus der Gepäckablage gezogen hatte, sprang als Erster aus der Tür auf den überfüllten Bahnsteig. Das hier war so etwas anderes als der kleine Eifeler Provinzbahnhof in Bitburg. Das hier war das pulsierende Leben. Er ging ein paar Schritte, dann blieb er stehen. Mitten in der Menschenmenge auf dem Bahnsteig. Er schloss die Augen und sog die trockene, leicht stickige Luft ein. Das Getöse der Züge und Menschen vermischte sich zu einer lärmenden Decke, die ihn von allen Seiten umhüllte. Er öffnete die Augen wieder. Noch nie hatte er sich so lebendig gefühlt wie hier.

»Se sind hier wohl festjefroren, dabei isset jar nich kalt, wa?«, herrschte ihn ein älterer Mann an.

Paul grinste und tippte sich mit zwei Fingern zum Gruß an die Stirn, bevor er den Seesack über die Schulter warf und durch die Menge bis zur Haupthalle ging. Dort blieb er noch einmal stehen und legte den Kopf in den Nacken. Wie groß alles hier war. Durch sieben schlanke, deckenhohe Fenster fiel das Sonnenlicht in das quadratische Gebäude des Berliner Ostbahnhofs. Aber außer Paul schien niemand die Schönheit dieser baulichen Klarheit wertzuschätzen. Die Menschen um ihn herum eilten durch die Halle zu den Bahnsteigen, ohne auch nur den Blick zu heben. Sie wirkten auf ihn wie Ameisen. Kleine Ameisen, die den ganzen Tag nur eines taten: arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wieder musste Paul lächeln. Er würde keine Ameise werden. Auf dem Bauernhof seiner Eltern hatte er in seinem Leben schon so viel gearbeitet, nein, geschuftet, jetzt würde er erst mal das Leben genießen. Er war jung, und er hatte im Gegensatz zu seinem großen Bruder Hannes keine Verpflichtungen.

Paul packte den Seesack auf die andere Schulter und ging zum Bahnhofsvorsteher am Ausgang.

»Entschuldigen Sie bitte?«, fragte er. »Können Sie mir sagen, wo ich die Spree finden kann?«

»Der Nase nach, junger Mann, geradeaus.« Der Bahnhofsvorsteher streckte die Hand aus. Paul dankte ihm und machte sich in die gewiesene Richtung auf den Weg. Wenn er erst an dem Fluss war, wusste er, wohin er zu gehen hatte: Immer an der Spree entlang, einmal über die Brücke und quer durch den Treptower Park, dann bist du da. So hatte es Uwe ihm geschrieben. Paul freute sich, seinen Freund nach so vielen Jahren endlich wiederzusehen. Ob er wohl immer noch solche Segelohren hatte wie damals als Kind? Über zehn Jahre hatten sie sich nicht mehr gesehen. Dafür hatten sie sich umso mehr Briefe und Karten geschrieben. Als Uwe ihn in seinem letzten Brief gefragt hatte, ob er nach Berlin kommen wolle, hatte Paul nicht lange überlegt. Seinem Vater hatte es zwar überhaupt nicht gefallen, dass er eine Arbeitskraft weniger auf dem Hof haben würde, aber seine Mutter hatte ihn überstimmt. Paul wusste nicht genau, wie sie das angestellt hatte, aber es hatte vermutlich damit zu tun, dass Uwe fast sechs Jahre bei ihnen auf dem Hof gelebt hatte. Damals im Krieg, als die große Kinderlandverschickung begann. Uwes Mutter hatte ihren Jungen in Sicherheit wissen wollen, fernab vom großen Berlin, das regelmäßig von Bombenangriffen überzogen wurde. Aber ihn tatsächlich mit der Kinderlandverschickung zu Fremden zu schicken, hatte sie nicht übers Herz gebracht. Wie gut, dass es ihre Freundin Grete – Pauls Mutter – in die Eifel verschlagen hatte. Eigentlich war es nur für kurze Zeit gedacht gewesen, aber letztlich war Uwe bis nach Kriegsende auf dem Hof geblieben. In diesen Jahren hatten die beiden Jungen ein Zimmer geteilt, und Uwe war für Paul mehr ein Bruder geworden, als es Hannes je war. Gemeinsam hatten sie alle Bücher von Karl May gelesen und sich wie Winnetou und Old Shatterhand Blutsbrüderschaft geschworen. Paul grinste. Was hatten die Eltern mit ihnen geschimpft, als sie deswegen über eine Woche nicht mehr richtig auf dem Hof hatten mitanpacken können. Paul sah in seine rechte Handfläche, wo eine kleine helle Linie von diesem Ereignis zeugte, dann beschleunigte er seine Schritte. Endlich hatte er die Spree erreicht. Er blieb stehen.

Immer an der Spree entlang, einmal über die Brücke und quer durch den Treptower Park, dann bist du da, sagte er sich im Stillen noch einmal vor, bevor er beschwingten Schrittes weiterging.

*

Edith eilte durch die Straßen. Der Weg von der Beethovenallee zu ihrem Zuhause in der Dürenstraße war zwar nicht weit, aber sie war nun wirklich spät dran. Bestimmt würde sie sich gleich eine ordentliche Standpauke von der Mutter anhören müssen. Sie hatte gar nicht so lange bei Rita bleiben wollen, aber das Kleid, das die Freundin aus dem sonnengelben Pikee geschneidert hatte, war einfach so wunderbar gewesen. Das Oberteil war mit Wiener Nähten abgesetzt, die in einem Bogen rechts und links über die Brust führten und die Taille betonten, daran schloss sich ein Glockenrock an, der gerade eben so die Knie bedeckte. Durch den Pikee-Stoff stand der Rock etwas ab und gab dem Kleid eine A-Linie, die die Taille noch mehr betonte und die Trägerin zierlicher wirken ließ. Natürlich hatte Edith Rita gefragt, ob sie es einmal anprobieren dürfe. Wie himmlisch hatte sie sich in dem Kleid gefühlt! Ganz wie eine feine Dame von Welt. Zwar hatte sie sich nicht gänzlich sehen können, da Rita nur einen kleinen Handspiegel besaß, aber was sie darin erblickt hatte, hatte ihr Herz hüpfen lassen.

Jetzt hüpfte ihr Herz nicht mehr. Es war schwer bei dem Gedanken, dass sie sich nie etwas so Wunderschönes würde nähen können. Es fing schon damit an, dass sie gar nicht richtig nähen konnte – und das, obwohl sie Tag für Tag in der Herrenschneiderei aushalf. Der Vater ließ sie nicht an die Nähmaschine. Das war ihrem Zwillingsbruder Joachim vorbehalten. Dem Stolz der Eltern. Gerade hatte er mit Bravour seine Lehre abgeschlossen und war jetzt Geselle.

Edith blieb stehen und wartete zwei Autos ab, bevor sie die Rheinallee überquerte und in den Königsplatz einbog. Wieder musste sie an den Pikee-Stoff denken. Rita hatte ihn geschenkt bekommen, wegen der Webfehler. Wegen Kleinigkeiten. Geschenkt! Und es war für sie überhaupt nichts Besonderes, weil das eben oft so vorkam.

Endlich war Edith zu Hause angekommen. Auch ihre Familie wohnte in einer Villa, wenn diese auch lange nicht so groß war wie die der Witwe Becker. Die Grafs hatten das weiße Gebäude mit den beiden Säulen neben der Tür der Familie der Mutter zu verdanken. Einer Tuchmacherdynastie aus den Niederlanden, die sich schon vor mehreren Jahrzehnten hier in Bad Godesberg niedergelassen hatten. Vom ehemaligen Prunk und Reichtum war nur noch das Haus geblieben. Edith sprang die Stufen zur Haustür hinauf und verschnaufte kurz, während sie sich innerlich auf eine Schimpftirade gefasst machte. Ihr Atem hatte sich noch nicht völlig beruhigt, da öffnete sich die Tür der Villa, und der Vater stand vor ihr. So, wie er sie anstrahlte, würde es wohl keine Schimpfe geben.

»Edith, endlich, da bist du ja, mein Kind«, rief er freudig aus. »Komm rein und sieh dir an, was ich mitgebracht habe.« Ehe sie sich versah, hatte der Vater sie am Oberarm gefasst und durch den Flur ins Wohnzimmer geschoben. Edith traute ihren Augen kaum, als sie sah, was den Vater in eine solche Freude versetzt hatte: Auf dem Boden zwischen dem Biedermeierschrank und der Kommode stand ein Fernseher, daneben lagen vier Holzstangen.

»Ein Blaupunkt Sevilla. Mit Beinen zum Anschrauben«, sagte der Vater stolz und kniete sich neben den Fernseher auf den Boden.

Edith ließ sich in den kleinen Sessel fallen. Ein Fernseher. Ein eigener Fernseher! Keiner ihrer Freunde hatte einen eigenen Fernseher zu Hause. Aus der Küche kam die Mutter herüber. Über das Hemdblusenkleid hatte sie eine Schürze gebunden, das kurze Haar war akkurat in Wellen gelegt. In den Händen hielt sie ein Küchenhandtuch.

»Aber, Richard«, sagte sie beim Anblick des Vaters, der gerade ein Holzbein nach dem anderen anschraubte, »was das gekostet haben muss! Ich weiß nicht, ob wir so etwas Modernes überhaupt brauchen.«

»Doch, meine liebe Helene, das brauchen wir, und das gönnen wir uns. Die Geschäfte in der Schneiderei laufen so gut wie nie, da können wir uns auch endlich einen Fernseher leisten. Dann kann ich mit meinen Kunden noch mehr Konversation betreiben. Die haben schließlich alle einen Fernseher.«

»Das kann ich mir gut vorstellen. Wer das Geld für einen maßgeschneiderten Anzug hat, hat auch das Geld für einen Fernseher.«

»Ebendarum, liebste Gattin, ebendarum«, sagte der Vater, ohne aufzusehen.

Die Mutter ging kopfschüttelnd in die Küche zurück. »Edith«, sagte sie noch, »du kannst bitte schon einmal den Abendbrottisch decken.«

»Nein!«, rief der Vater. Immer noch auf dem Boden kniend sah er sich zu Edith um. »Edith wird rasch in die Schneiderei laufen und Joachim holen. Der neue Fernseher muss doch eingeweiht werden, und das geht nur, wenn alle dabei sind.«

3

In der Schneiderei Graf nahm Joachim den Fuß vom Pedal und kniff die Augen zusammen. Mit den Handballen rieb er fest darüber und zwinkerte ein paarmal. Normalerweise half ihm das, wenn seine Augen müde wurden. Heute nicht, dabei war er noch nicht mit der Arbeit fertig. Er seufzte und stand von der Nähmaschine auf, vor der er die letzten Stunden damit zugebracht hatte, das weiße Oberhemd für Herrn Konsul Schäfer zu nähen. Er war fast damit fertig, nur die Knopflöcher und der Saum fehlten noch. Wobei Ersteres mit der Maschine, Letzteres von Hand genäht wurde. In der Hoffnung, dass so nicht nur Leben in seine Gliedmaßen, sondern auch in die müden Augen kommen würde, ging Joachim ein paar Schritte im Raum auf und ab. Vorbei an den Regalen, in denen große Stoffballen für Anzüge und Hemden lagerten, vorbei an den Schränken mit Knöpfen, Garnen, Nadeln und Vliesen. Es half nichts. Er fluchte leise. An diesem Sommerabend war es noch recht hell, aber vielleicht würde etwas zusätzliches Licht helfen? Er schaltete die Deckenbeleuchtung ein, wohl wissend, dass dem Vater das nicht gefallen würde.

Du kannst nicht das Geld mit beiden Händen zum Fenster rauswerfen, pflegte er in einem solchen Fall zu sagen. Aber heute Abend war der Vater nicht im Geschäft, er hatte die Herrenschneiderei Graf bereits vor mehreren Stunden verlassen, um einem Kunden einen Anzug höchstpersönlich vorbeizubringen. Bestimmt saß er jetzt mit einem Glas Whiskey in dessen Arbeitszimmer und lachte über derbe Witze. Joachim seufzte erneut und setzte sich wieder an die Nähmaschine. Wie er es von seinem Vater gelernt hatte, prüfte er gewissenhaft die Position aller Knopflöcher und machte sich ans Werk.

Er war gerade dabei, die ordentlich genähten Knopflöcher aufzutrennen, damit später auch ein Knopf hindurchpassen würde, als es an der Hintertür klopfte.

*

Edith war völlig außer Atem, als Joachim ihr die Tür öffnete. Er sah müde aus, wie so oft in den letzten Tagen, seit er die Lehre abgeschlossen und als Geselle angefangen hatte. Edith wusste, dass der Vater unerbittlich mit ihm war. Es reichte eine Naht, die dem Vater nicht ordentlich genug war, dann musste Joachim das ganze Kleidungsstück neu nähen.

»Edith«, sagte Joachim und gähnte. »Warum bist du hier?«

»Ich soll dich abholen.«

»Abholen?«, fragte Joachim. »Aber ich kann nicht mitkommen, das Oberhemd für Konsul Schäfer ist noch nicht fertig.«

»Vater sagt, das spielt heute keine Rolle. Ich soll dich mitbringen, egal, ob du noch zu tun hast oder nicht. Also schalte die Maschine aus und die Lichter und komm endlich.«

»Sprichst du von unserem Vater?«, fragte Joachim und runzelte die Stirn.

»Ja, das tue ich«, erwiderte Edith und ging an ihrem Bruder vorbei ins Nähzimmer. Weil Joachim ungläubig in der Tür stehen geblieben war, machte sie sich daran, seinen Arbeitsplatz aufzuräumen. Sie legte die Stoffscheren in Reih und Glied auf den großen Zuschneidetisch und begann, die Reste von Garn und Stoff vom Boden aufzukehren. Joachim sah ihr stumm zu. Eine Strähne seines Haars hing ihm lose in die Stirn. Wie so oft musste Edith darüber nachdenken, was für ungleiche Zwillinge sie doch waren. Joachim war groß gewachsen, wo sie zierlich war, und er hatte helles, fast schon blondes Haar, wie Mutter und Vater, während Ediths Haare haselnussfarben waren. Sie schob die Reste auf die Kehrschaufel und entleerte sie in den Abfalleimer. Endlich erwachte Joachim aus seiner Starre. Er ging zum Tisch und schaltete die Pfaff-Nähmaschine aus, dann stülpte er sorgsam eine Staubhaube darüber. Edith stellte Besen und Schaufel an ihren Platz zurück. Die Geschwister ließen einen prüfenden Blick durch das Nähzimmer schweifen. Es war alles aufgeräumt, bis auf das noch nicht fertiggestellte Oberhemd, das nun neben der Maschine auf dem Tisch lag und in der umgebenden Ordnung wie ein Fremdkörper wirkte.

»Aber du hast schon recht«, knüpfte Edith an ihr Gespräch an, »Vater ist heute gar nicht er selbst. So überschwänglich vor Freude habe ich ihn noch nie erlebt.«

»Was ist es denn nur, das ihn so erfreut?«

»Das musst du schon selbst sehen.« Edith lächelte ihren Bruder an. »Du würdest es mir sowieso nicht glauben.«

Nur im Nachthemd und barfuß huschte Edith vom Bad die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer. Vor dem Bett blieb sie stehen und rieb den einen Fuß von hinten gegen die andere Wade. Genauso wie Lieselotte Pulver in der Anfangsszene des Films Die Zürcher Verlobung. Seit Edith diesen Film im Godesberger Stadttheater gesehen hatte, träumte sie von so einer Liebe. Aber ohne die vielen Irrungen und Wirrungen, die es in dem Film gab. Einfach nur dieses ganz große Gefühl. Sie schlug das Plumeau zurück und kuschelte sich darunter. Sie stellte sich die Liebe ganz und gar großartig vor. Ein bisschen so, als würde der Blitz einen treffen, nur viel schöner. Jeden Tag wartete sie darauf, dass sie sich verlieben würde, aber bisher war das noch nicht passiert.

Vielleicht ja morgen, dachte sie und schob ihren Kopf in das Daunenkissen. Sie schloss die Augen und dachte über den vergangenen Tag nach.

Unbeschreiblich, was Joachim für ein Gesicht gemacht hatte, als er im Graf´schen Wohnzimmer den Fernseher vorgefunden hatte; und den stolzen Vater daneben. Rechtzeitig zu den Nachrichten waren sie eingetroffen. An sich interessierte Edith sich weder für Sport noch für die Ereignisse im Land, in der Politik oder für das allgemeine Weltgeschehen, dennoch hatte sie den Blick nicht ein einziges Mal von dem eckigen Kasten abwenden können.

Sie überlegte, ob sie morgen vielleicht ein wenig früher fernsehen könnte. Soweit sie wusste, fing das Programm schon um drei Uhr am Nachmittag an. Sie musste also nur früher aus der Schneiderei nach Hause gehen und dann die Mutter überreden. Was es wohl um diese Zeit zu sehen gab? Oh, wenn sie das Rita erzählen würde, was würde die für große Augen machen! Bei dem Gedanken musste Edith lächeln. Es war wunderbar, dass sie nun einen Fernseher hatten. Aber dann verzog sie das Gesicht. Wem machte sie hier etwas vor? Liebend gern würde sie darauf verzichten, wenn die Eltern ihr nur erlauben würden, eine Lehre zu machen. Eine richtige Lehre, am liebsten auch als Damenschneiderin – wie Rita.

4

Mit einer kleinen Notlüge dem Vater gegenüber hatte Edith es geschafft, früher aus der Herrenschneiderei nach Hause zu gehen. Sie hatte einfach behauptet, dass sie der Mutter noch beim Reinemachen helfen müsse – was nicht komplett aus der Luft gegriffen war. Die Mutter hatte genug mit dem Haushalt zu tun. Vor dem Krieg hatten die Eltern ein Hausmädchen beschäftigt. Das erzählte sie oft mit einem fast schon wehmütigen Blick, jetzt war sie auf Hilfe angewiesen.

Auf Zehenspitzen schlich Edith durch den Flur. Ihr Plan war es, ins Wohnzimmer zu huschen, möglichst geräuschlos den Fernsehapparat einzuschalten – natürlich mit ausgestelltem Ton –, um endlich ihre brennende Frage beantwortet zu wissen, was zu dieser frühen Stunde gesendet wurde. Danach würde sie der Mutter bei der Hausarbeit helfen, dann war die Notlüge gar keine Lüge mehr.

Mit angehaltenem Atem hielt sie inne. Aus der Küche war ein leises Klappern zu hören, sonst nichts. Edith schlich hinüber zur Wohnzimmertür und legte die Hand auf die Klinke. Noch einmal horchte sie. Am Klappern aus der Küche hatte sich nichts geändert. Langsam drückte sie die Klinke herunter. Ein Knarren ertönte, und Ediths Herz begann laut in ihren Ohren zu pochen. Die Mutter schien jedoch nichts gehört zu haben, denn der Flur lag immer noch verlassen da. Schnell schob Edith die Tür auf und huschte hindurch. Sie schloss die Tür sachte und legte ihr Ohr daran, um noch einmal nach der Mutter zu horchen. Durch die schwere Holztür war das Klappern dumpf zu hören. Edith atmete erleichtert aus und drehte sich zu dem Fernseher um. Wie aufregend das war! Sie würde jetzt fernsehen, allein, am Nachmittag! Wenn man ihr das letzte Woche erzählt hätte, sie hätte es nicht geglaubt. Ihr Herz schlug schneller, als sie sich dem Apparat näherte. Immer noch auf Zehenspitzen. Sie ging in die Hocke und drehte zunächst den Lautstärkeregler herunter, bevor sie das Gerät einschaltete. In der Mitte der Mattscheibe erschien ein heller Punkt, darüber flackerten Streifen. Die Röhre im Inneren musste noch vorglühen.

»Edith Graf, mein junges Fräulein! Darf ich erfahren, was du da machst?«

Edith zuckte zusammen. So ein Ärger. Da war sie wohl doch nicht so leise gewesen, wie sie gedacht hatte. Wie gut, dass sich das Fernsehbild noch nicht aufgebaut hatte und die Mattscheibe fast dunkel war.

»Du willst doch nicht etwa den Fernseher einschalten?«

Genau in diesem Moment erschien das Schwarz-Weiß-Bild, und jede Ausrede war zwecklos. Edith blieb nur noch die Flucht nach vorn. »Bist du denn nicht auch neugierig, was gerade gesendet wird?«

»Also wirklich, Edith, was sind das denn für Manieren? Du bist doch kein kleines Kind mehr! Hier hereinschleichen und einfach den Fernsehapparat anschalten. Ich glaube, ich muss ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt! Und jetzt raus mit dir, auf dein Zimmer. Du hast Stubenar...« Mitten im Wort brach die Mutter ab und starrte an Edith vorbei auf den Bildschirm.

»Rasch, Edith, dreh den Ton an.« Die Mutter zeigte zum Fernseher.

Ein Blick auf die Mattscheibe erklärte, was sie so abgelenkt hatte: Eine modisch gekleidete Frau mittleren Alters stand vor einer Wand, auf der Schnittmusterteile zu sehen waren. Mit beiden Händen deutete sie darauf und erklärte scheinbar etwas dazu. Edith drehte die Lautstärke herauf.

»... Vorderteil, Ärmel, Rückenteil«, hörten sie die Stimme der Moderatorin. »Bisher hat man aus schmalen Rockbahnen ein Shiftkleid gemacht, das ganz gerade geschnitten und nicht nach unten ausgestellt ist. Das hatte aber zwei Nachteile – einmal entstanden beim Sitzen hässliche Querfalten, und der Rock rutschte schnell etwas hoch. Heute bevorzugt man die leicht ausgestellte Trapezform, und das wollen wir Ihnen hier vorstellen.«

Edith, die noch vor dem Apparat hockte, setzte sich auf den Teppichboden, während die Mutter immer noch an der Tür stand. Beide starrten gebannt auf den Bildschirm und sahen dabei zu, wie die Moderatorin aus einem alten Faltenrock, den sie glattbügelte, ein ganzes Kleid nähte. Ein ganzes! Noch nie hatte Edith so etwas gesehen.

Als die Sendung vorüber war, schaltete die Mutter den Apparat aus.

»Wollen wir nicht noch schauen, was im Anschluss gesendet wird?«, fragte Edith, wohl wissend, dass sie ihr Glück gerade auf die Probe stellte. Schließlich hatte die Mutter ihr eben noch mit Stubenarrest gedroht. Oder drohen wollen, bis diese wunderbare Nähsendung ihre Aufmerksamkeit gefangen genommen hatte.

»Nein, junges Fräulein, das wollen wir nicht. Wir haben schon mehr als genug geschaut. Ich denke, wir müssen das Vater nicht erzählen, und ich denke auch, dass du jetzt den Abwasch übernimmst und gleich noch das Wohnzimmer staubsaugst.«

»Darf ich mich denn nachher noch mit Rita treffen?«, fragte Edith.

Die Mutter presste die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen.

»Bitte, bitte«, flehte Edith. »Ich verspreche auch, dass ich dafür am Samstag die Fenster in der oberen Etage putze.« Edith wusste genau, dass die Mutter den Fensterputz in der Höhe scheute, da sie nicht schwindelfrei war.

»Ausnahmsweise«, sagte die Mutter, und ihr Mund entspannte sich etwas. »Aber zum Abendbrot bist du wieder zu Hause, und wenn ich dich in den nächsten Tagen noch einmal allein am Fernsehapparat erwische, gibt es wirklich Stubenarrest.«

»Versprochen«, sagte Edith und sprang vom Boden auf. »Danke!«, rief sie der Mutter zu, bevor sie in die Küche lief und sich dem Abwasch widmete.

Mit jedem Schritt, den Edith die Rüngsdorfer Straße von der Unterführung weiter hinaufging, kam der imposante Bahnhof besser in Sicht. Das Gebäude, das mit seinem verspielten Uhrentürmchen zur einen Seite und den klaren geraden Formen zur anderen Seite irgendwo zwischen Jugendstil und Bauhaus verortet werden konnte, war neben der Godesburg und der vor einigen Jahren neu gebauten Stadthalle eines der größten Bauwerke der Stadt. Edith mochte es, dass er sich nicht klar einer Epoche zuordnen ließ. Das machte für sie den besonderen Reiz dieses Gebäudes aus. Sie wusste, dass Rita in Kürze von der Arbeit mit dem Zug hier eintreffen würde. Da es fast den ganzen Tag geregnet hatte und gerade die Sonne wieder herauskam, entschied sie sich, vor dem Bahnhof zu warten, dabei beobachtete sie den Straßenverkehr, um sich die Zeit zu vertreiben. Gegenüber, in der Poststraße, die vom Bahnhof in Richtung des Kurparks führte, hielten auf Höhe des Weinhauses Maternus zwei dunkle Autos. Mit kleinen Fähnchen am Kühler. Sie kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können, wer da wohl vorgefahren war. Es war »der Alte«, wie jedermann Konrad Adenauer nannte. Trotz des warmen Wetters trug er einen langen schwarzen Mantel, und ein Hut bedeckte seine hohe Stirn. Edith wusste, dass er oft im Weinhaus Maternus einkehrte. Der Vater erzählte es gern beim Mittagstisch.

»Der Alte macht am liebsten Politik, wenn er den Magen voll hat«, sagte er dann, und die Mutter fügte hinzu: »Das kann man dem guten Mann auch nicht verdenken.«

Edith beschäftigte sich nicht viel mit Politik, aber über Adenauer wusste sie alles. Dass er einmal der Oberbürgermeister von Köln gewesen war und nun der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Sie mochte »den Alten«, der nie ein Blatt vor den Mund nahm und immer so herrlich im rheinischen Dialekt sprach. Er erinnerte sie an den geliebten Großvater, der leider schon vor Jahren verstorben war.

Konrad Adenauer war gerade mit zwei weiteren Herren im Weinhaus verschwunden, als Edith den Zug herannahen hörte. Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern, bis Rita auftauchen würde. Edith grinste bei dem Gedanken daran, ihrer Freundin vom Fernseher zu erzählen und von der Nähsendung, die sie mit ihrer Mutter gesehen hatte. Ein ganzer Pulk Menschen strömte aus dem Gebäude, und endlich entdeckte Edith ihre Freundin.

Kurze Zeit später gingen die beiden zusammen die Rüngsdorfer Straße wieder hinunter.

»Du glaubst nicht, was ich für Neuigkeiten habe!«, sagte Edith aufgeregt.

»Was denn? Wirst du jetzt doch wieder Tanzstunden nehmen, damit du dich am Wochenende nicht blamierst?«, fragte Rita.

»Nein, viel besser.« Edith lächelte breit.

»Du hast dich verliebt!«

»Ach, Rita. Dass du immer gleich so etwas denken musst«, sagte Edith empört. »Nein, es ist etwas ganz anderes.«

»Etwas ganz anderes? Ja, was denn?« Jetzt war Rita aufgeregt.

Edith schmunzelte. »Du musst raten.«

»Ich hab schon geraten. Sag es doch bitte endlich.«

Edith blieb stehen und fasste ihre Freundin an den Oberarmen. »Mein Vater hat einen Fernseher gekauft!«

»Einen Fernseher? Dein Herr Papa hat einen Fernseher gekauft? Du nimmst mich auf den Arm.« Rita schüttelte den Kopf und setzte sich wieder in Bewegung.

»Nein, wenn ich es dir doch sage«, rief Edith und schloss zu ihrer Freundin auf.

»Das glaube ich erst, wenn ich es sehe«, sagte Rita.

»Na, was für ein Glück, dass mein Zuhause auf dem Weg liegt.«

5

Paul und Uwe hatten sich einen Platz auf der Außenterrasse des Café Paris gesucht. Die Sonne strahlte, und nur vereinzelt waren dicke weiße Wolken am Himmel. Bilderbuchwetter. Oder, wie Uwe es ausdrückte: »Janz Berlin is eene Wucht!« Die Tische um sie herum waren voll besetzt, wie an einem Sonntagnachmittag nicht anders zu erwarten. Von ihrem Platz im Schatten der wenigen Bäume konnten sie die vierspurige Stalinallee überblicken und den Kreisverkehr am Strausberger Platz einsehen.

Die Ellenbogen auf den Tisch gestützt hielt Paul seine Tasse in beiden Händen und ließ seinen Blick über die vorübereilenden Passanten schweifen. Wie schon am Berliner Ostbahnhof war alles riesig: die Häuser, die Allee, der Straßenverkehr. Alles hatte eine ganz andere Dimension, als er es aus dem kleinen Eifeldorf nahe Bitburg kannte. Und Paul fand das großartig. Er konnte sich an den klaren Strukturen der Hochhäuser, an den breiten Straßen und den vielen Menschen gar nicht sattsehen.

Uwe holte eine Packung Zigaretten hervor und klopfte diese mit der Kante auf den Tisch, sodass zwei herausrutschten. Fragend hielt er Paul eine Zigarette hin, der mit einem knappen Kopfschütteln ablehnte. Uwe zuckte die Schultern, steckte sich eine Zigarette hinter sein Ohr und zündete die andere an. Während Uwe den Rauch inhalierte, musste Paul sich ein Grinsen verkneifen. Die Segelohren seines Freundes wirkten im Verhältnis zu seinem Kopf zwar lange nicht mehr so groß wie damals zu Kinderzeiten, aber sie waren immer noch groß genug, dass es für Paul an ein Wunder grenzte, dass die Zigarette dort Halt fand. Eine Weile saßen sie schweigend da, dann sagte Uwe: »Wir könnten nachher ins Kino gehen. Sie zeigen Das Mädchen Rosemarie, du weißt schon den Film über die Nitribitt.« Er zwinkerte.

Paul überlegte. Die Nitribitt. Nicht mal ein Jahr war es her, dass man die Prostituierte Rosemarie Nitribitt ermordet aufgefunden hatte. Erwürgt. Alle Zeitungen hatten darüber berichtet. Es gab viele Gerüchte, zumal der Fall nicht aufgeklärt worden war.

»Mir steht nicht der Sinn nach Drama«, erwiderte er.

»Sie war ein leichtes Mädchen, die Nitribitt.« Wieder zwinkerte Uwe.

Paul rollte mit den Augen. Er mochte Uwe wirklich gern, aber dass dieser so tat, als wüsste Paul nicht, was in der Welt vorgeht, störte ihn zuweilen.

»Das weiß ich«, sagte er. »Aber auch darauf habe ich keine Lust. Gibt's denn nichts Heiteres? Ich bin nach Berlin gekommen, um das Leben zu genießen. Ich will mir keine Sorgen machen oder mir ein Drama ansehen. Egal wie leicht das Mädchen ist.«

»Gut.« Uwe drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus. »Wenn es etwas Lustiges sein soll ... Es wird noch Das Wirtshaus im Spessart mit der Lieselotte Pulver gezeigt und Immer diese Radfahrer mit dem dicken Erhardt.«

»Erhardt? Heinz Erhardt?«, fragte Paul und musste beim Gedanken an den rundlichen Schauspieler grinsen. »Uwe! Den sehen wir uns an.«

Jetzt rollte sein Freund mit den Augen. »Wenn's sein muss. Aber drüben im Westen, am Potsdamer Platz.«

»Warum denn im Westen?«, fragte Paul.

»Mensch, Paul. Weil der Wechselkurs von der Ost- zur Westmark zu unseren Gunsten ist. Da kommen wir für 25 Pfennig ins Kino, wo die aus dem Westen eine ganze Mark zahlen müssen.«

Paul hatte sich noch keine großen Gedanken darüber gemacht, dass es in Ost-Berlin anderes Geld geben könnte.

»Aber ich hab doch nur D-Mark.« Er kramte in seiner Tasche und zog sein Portemonnaie hervor. »Schau«, sagte er und zeigte Uwe die Münzen und Scheine.

»Junge, Junge, Paul.« Uwe schüttelte den Kopf. »Das sind Westmark. Wir gehen trotzdem am Potsdamer Platz ins Kino. Weil ich da auf jeden Fall günstiger reinkomme. Und du, Kerl, solltest besser mal schleunigst deine Westmark umtauschen.« Er grinste schief. »Der Kaffee geht dann wohl auf mich.«

In diesem Moment stellte eine Kellnerin zwei Kuchenteller auf dem Tisch ab.

»Und der Kuchen, Uwe. Vergiss den Kuchen nicht.«

*

Edith drehte sich im Kreis, und das sonnengelbe Pikee-Kleid drehte sich mit.

Eigentlich hatte sie gedacht, Ritas Tanztee-Idee noch absagen zu können. Sie fürchtete den Ärger, den sie unweigerlich mit den Eltern bekommen würde, wenn diese davon erfuhren. Weil sie vor ein paar Tagen von der Mutter am Fernsehapparat erwischt worden war, musste Edith sich bedeckt halten. Aber in dieser Hinsicht hatte sie ihre Rechnung ohne Rita gemacht. Diese hatte sich in den Kopf gesetzt, dass zum Tanztee gegangen wurde, also gab es kein Zurück mehr. Und da sie nun mal ihre beste Freundin war, wusste Rita ganz genau, wie sie Edith zu ködern hatte: mit dem Pikee-Kleid. Da hatte Edith beim besten Willen nicht mehr widerstehen können.

Ein sanfter Ruck an ihrer Hand, und sie drehte sich wieder in den Arm von Heinz zurück.

Zufällig hatten sie auf dem Weg zum Rheinhotel Dreesen in Rüngsdorf Joachim und Heinz getroffen. Wobei Edith nicht an einen Zufall glaubte. Sie hatte den starken Verdacht, dass Rita ihre Finger im Spiel gehabt hatte, auch wenn diese es vehement bestritt. War da etwas zwischen ihrem Bruder und Rita im Busch? Edith beschloss, ein Auge darauf zu haben. Auf der einen Seite gefiel ihr zwar die Vorstellung, dass ihre beste Freundin ihre Schwägerin werden könnte, auf der anderen Seite hatte sie das Gefühl, dass die beiden überhaupt nicht zusammenpassten. Aber wer war sie, sich darüber ein Urteil zu erlauben? Bisher kannte sie die Liebe nur von der Leinwand – in Technicolor.

Heinz führte Edith bereits beim dritten Tanz gekonnt über die Tanzfläche. Es war genau so, wie Rita es ihr Anfang der Woche prophezeit hatte: Was das Tanzen angeht, brauchst du nur einen Mann, der gut führen kann. Dass dieser Mann allerdings Heinz sein würde, hätte Edith nie gedacht. Dabei kannte sie neben ihrem Zwillingsbruder kaum jemanden so gut wie Heinz. Seit der Volksschule waren Joachim und er beste Freunde, und für Edith war er seither ein zweiter Bruder geworden. Nie hätte sie gedacht, dass er so gut tanzen könnte. Ein verborgenes Talent, das hier zum Vorschein kam. Edith fragte sich, was Heinz wohl noch alles konnte, von dem sie nicht wusste.

Während Joachim nach der Schule beim Vater die Maßschneider-Lehre begonnen hatte, hatte es Heinz ins Bäckerhandwerk verschlagen. Und wie Joachim, war er jetzt Geselle. Obwohl er heute einen Anzug trug, konnte Edith dennoch den Geruch von Brot an ihm wahrnehmen. Während sie über die Tanzfläche wirbelten, atmete Edith tief ein. Warmes, frisches Brot. Ihr Magen begann zu knurren. Sie musste lachen.

»Was ist?«, fragte Heinz besorgt.

»Ich hab Hunger, weil du wie ein frisch gebackenes Feinbrot riechst«, erwiderte Edith. Ihre Empörung nur halb gespielt.

»Dann habe ich eine großartige Idee«, sagte Heinz und drehte sich mit ihr nach links. »Wenn dieser Tanz vorbei ist«, er drehte sich nach rechts, »stärken wir uns erst mal.«

Obwohl es ein kleiner Umweg war, spazierten Edith und Rita nach dem Tanz am Rhein entlang nach Bad Godesberg zurück. Die Promenade war voll mit Spaziergängern. Familien, Paare – mit und ohne Hund – flanierten ohne Unterlass an ihnen vorbei. Joachim war derweil mit Heinz nach Hause gegangen, um sich dessen Neuerwerbung anzusehen: einen Motorroller. Ein Heinkel Tourist, mit Viertaktmotor, wie Heinz stolz erklärt hatte. Er hatte ihn wohl günstig gebraucht erstanden. Jetzt musste er ihn nur noch ans Laufen bringen. Wie viel genau »günstig« war, hatte er nicht sagen wollen. Er hatte auch Edith und Rita zur »Motorschau« eingeladen, aber die beiden hatten dankend abgelehnt.

»Den Heinz habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen«, sagte Rita und ging einen Schritt zur Seite, um Passanten vorbeizulassen.

»Jetzt hör doch bitte auf, so zu tun, als hättest du Joachim und Heinz nicht selbst eingeladen«, sagte Edith und folgte ihr.

»Na gut, ich geb's zu.«

»Wusste ich es doch!«, rief Edith triumphierend aus.

»Aber ich habe nur deinen Bruder eingeladen. Ich wusste nicht, dass er noch jemanden mitbringt.« Rita hob die Schultern. »Warum war denn der Heinz schon so lange nicht mehr dabei?«

»Weil er als Geselle in der Bäckerei an der Brunnenallee arbeitet. Er muss morgens schon um drei Uhr raus und in die Backstube, da sieht man ihn am Abend nicht mehr.«

»Du bist aber gut informiert.«

Edith zuckte mit den Schultern. »Er ist Joachims bester Freund und geht, seit ich denken kann, bei uns aus und ein. Warum sollte ich das denn da nicht wissen?«

»Ach, Edith, Edith.« Rita blieb stehen. »Du bist manchmal so ...«

»Was?«, fragte Edith und zog die Augenbrauen zusammen.

»Ach, nichts. Vergiss es«, entgegnete Rita. Sie drehte sich von Edith weg und ging weiter.

»Nein, ich möchte es hören!« Edith hielt ihre Freundin am Arm zurück.

»Ich werde es nicht sagen.«

»Warum denn nicht?«

»Weil du, meine liebe Edith, in manchen Dingen wirklich noch ein Kind bist.«

»Das ist ja wohl eine Frechheit!« Edith war empört.

»Genau das ist es«, sagte Rita. »Und nun lass uns ein bisschen schneller gehen, du musst dich ja noch bei mir umziehen.«

Edith sah an sich herunter, fuhr mit beiden Händen über den Rock des Kleides und spürte die feine Struktur des Stoffs. Sie ließ den Kopf hängen. Gleich müsste sie wieder das gleichermaßen langweilige wie biedere Hemdblusenkleid anziehen, das ihre Mutter im letzten Jahr für sie ausgesucht hatte. Sie sah zu Rita, die ein Kleid mit breiten Trägern und Stufenrock trug, natürlich auch aus einem der fabelhaften Stoffe der Mehlemer Damenschneiderei. Nach dem Vorbild eines Kleides, das die Bardot einmal getragen hatte und das Rita in einem Magazin entdeckt hatte. Noch einmal strich sie über das Kleid und seufzte. Es half ja alles nichts. Ihre Eltern würden ihr nie gestatten, eine Lehre zu machen.

»Wozu brauchst du denn einen Beruf?«, fragte die Mutter immer, wenn Edith damit anfing. »Du wirst einen netten jungen Mann kennenlernen, und dann wirst du heiraten und Kinder bekommen. Und bis dahin lernst du bei mir im Haushalt alles, was nötig ist.«

6

»Wie oft habe ich es dir schon gesagt, Joachim? Du musst die Schnittteile vorher ordentlich heften, damit nichts verrutscht! Wir fertigen hier Maßkleidung an. Maßkleidung! Da muss jede Naht sitzen. Sonst ist der Kunde verärgert.«

Joachim biss die Zähne zusammen und ballte die Fäuste. Der Nahtauftrenner in seiner Hand knirschte besorgniserregend. Er hatte die Schnittteile des Sakkos ordentlich geheftet, aber der Vater hatte ihn nicht die zweite Anprobe am Kunden machen lassen. Das hatte er natürlich selbst erledigt und dabei festgestellt, dass die linke Teilungsnaht etwas enger gefasst werden musste. Den Kunden hatte das übrigens gar nicht gestört. Schließlich war eine zweite Anprobe dafür da, kleinere Anpassungen vorzunehmen. Bisher hatte Joachim das hingenommen, aber heute war es zu viel des Guten.

»Ich habe den Eindruck, dass nur du verärgert bist, Vater«, sagte er durch die zusammengebissenen Zähne.

»Junge!« Der Vater räusperte sich und hustete einmal kräftig, für Joachim ein sichereres Zeichen, dass auch er mehr als gereizt war. »Hüte deine Zunge!«, fuhr der Vater ihn an. »Was fällt dir ein, so mit mir zu sprechen?«

»Mit fällt ein, dass ich kein Junge mehr bin«, erwiderte Joachim. Er spürte, wie sich die Wut darüber, dass sein Vater ihn scheinbar nicht ernst nahm, in seinem Bauch zu einem lodernden Ball formte.

»Bis du großjährig bist, fehlen dir noch zwei Jahre. Mit deinen fast neunzehn Jahren brauchst du dir nichts einzubilden.«

Joachim schluckte fest gegen die Wut in seinem Bauch an. Über zwei Wochen war es jetzt her, dass Edith ihn abends von der Arbeit abgeholt hatte, weil der Vater den Fernsehapparat gekauft hatte. Es war das einzige Mal, dass der Vater ihm zugestanden hatte, eine Arbeit, die er ihm aufgetragen hatte, ruhen zu lassen. Zumindest über Nacht. In den folgenden Tagen war der Vater nachsichtig gewesen, hatte kaum geschimpft und Joachim sogar gelobt. Jetzt schienen diese Zeiten vorbei zu sein. Da war wieder der Vater, den er kannte: der Schneidermeister, der nicht den geringsten Fehlstich duldete, dem das Beste noch nicht gut genug war; und der seinen Sohn – seinen Nachfolger – wie ein Kind behandelte. Noch einmal schluckte Joachim. Er wusste, dass ihm die Wut nicht weiterhelfen würde. Jetzt galt es, ruhig zu bleiben. Er atmete tief ein und aus und versuchte, den Druck auf seinen Zähnen zu mildern. Dann entspannte er seine Hände und legte den Nahtauftrenner auf dem Zuschneidetisch vor sich ab. Ganz bedächtig, parallel zur Kante.

»Vater«, sagte er, »ich könnte viel ordentlicher arbeiten, wenn du mich die Anprobe am Kunden selbst machen lassen würdest.«

»So weit kommt es noch, dass du die Anproben machst! Du bist doch noch ganz grün hinter den Ohren, was das Schneiderhandwerk angeht.«

Joachim krallte sich an der Kante des Zuschneidetischs fest, bemüht, die Fassung zu wahren. »Ich habe meine Lehre mit Auszeichnung abgeschlossen«, sagte er langsam und betont. »Ich bin Schneidergeselle. Dein Geselle!«

»Und als dein Meister sage ich dir: Du bist immer noch ein blutiger Anfänger! Dieses Geschäft würde nicht seit Generationen bestehen, wenn die Anproben nicht einzig von Meisterhand durchgeführt würden!« Wild wedelte der Vater mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Luft.

»Welche Generationen?«, fragte Joachim. »Du erzählst doch immer, dass du der erste Schneider in unserer Familie bist.«

»Jetzt werd nicht frech! Ich mag ja in unserer Familie die erste Generation sein, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Geschäft vor mir bereits von Generationen von Schneidermeistern geführt worden ist. Ich bin bei meinem Meister durch eine harte, aber sehr gute Schule gegangen, und du wirst es mir gleichtun. Nur so lernt man das Handwerk richtig, von der Pike auf!« Der Vater hob das Sakko hoch und hielt es Joachim hin. »Du wirst alle Nähte noch einmal auftrennen und neu heften.«

»Aber Vater, es ist doch nur die eine Teilungsnaht, die geänd...«

»Ich sagte: alle! Keine Widerrede!« Damit warf er ihm das Sakko hin und stürmte zum Hinterausgang hinaus.

Joachim löste die Finger von der Kante des Tischs. Die Knöchel waren weiß geworden. Auf dem Boden vor seinen Füßen lag das Sakko. Der dunkle Stoff hob sich von dem hellen Linoleumboden ab. Joachim starrte, ohne zu blinzeln, darauf, bis alle Konturen verschwanden und sich hell und dunkel vermischten, unfähig, etwas anderes zu tun.

*

Die Hintertür fiel mit einem lauten Knall ins Schloss. Edith zuckte zusammen. Sie hatte durch die Tür, die das Nähzimmer vom Ladengeschäft trennte, nicht den ganzen Streit zwischen dem Vater und Joachim hören können. Aber was sie gehört hatte, hatte ihr gereicht. Der Vater wurde schnell aufbrausend, das kannte Edith gut, aber bisher hatte Joachim nie das Wort erhoben. Vorsichtig drückte sie die Klinke herunter und öffnete die Tür einen Spalt. Joachim stand bewegungslos am Zuschneidetisch und starrte auf einen Stoffberg auf dem Boden. Es brach Edith das Herz, ihren Zwillingsbruder so zu sehen. Sie wusste, dass der Vater mit seiner Strenge nur das Beste für ihn wollte. Und sie wusste auch, dass Joachim mit weniger Strenge besser arbeiten konnte. Sie fragte sich, warum der Vater das nicht sah. In diesem Punkt war er blind. Er hatte seine Meinung davon, wie jemand das Schneiderhandwerk zu lernen hatte, und rückte keinen Millimeter davon ab.

Sie räusperte sich, um sich bemerkbar zu machen. Dann schob sie sich durch die Tür ins Nähzimmer. Wie auf Kommando beugte Joachim sich herunter und hob den Stoff vom Boden auf. Jetzt sah Edith, dass es sich um ein Sakko handelte. Kurz hielt ihr Bruder inne, das Sakko in beiden Händen, dann warf er es mit einem solchen Schwung auf den Zuschneidetisch, dass Schnittmusterbögen, Nadeln und Stofffetzen umherwirbelten. Mit beiden Händen stütze er sich auf den Tisch und starrte auf die Unordnung.

Edith ging zu ihm, legte ihm eine Hand auf den Rücken. »Nimm es dir nicht so zu Herzen. Vater will doch nur, dass du dich verbesserst.«

»Ich habe als Bester meines Jahrgangs meine Lehre abgeschlossen. Mit Auszeichnung! Wie viel besser soll ich denn noch werden?«

»Du musst deine Gesellenprüfung noch ablegen, und dann steht der Meister an.« Sanft rieb sie ihm über den Rücken.

»Erinnere mich bloß nicht daran.« Er richtete sich ruckartig auf und schüttelte ihre Hand ab.

»Wie meinst du das?«, fragte sie besorgt.

Joachim zögerte. Dann sagte er: »Ach, nur dass Vater dann noch genauer wird, als er jetzt schon ist.«

»Das kannst du ihm nicht verdenken. Du wirst ihm nachfolgen. Er meint es doch nur gut mit dir.«

Joachim verschränkte die Arme vor der Brust und schnaubte. Edith hob den Arm, um ihn noch einmal in einer tröstenden Geste die Hand auf den Rücken zu legen, aber er drehte sich zur Seite.

»Soll ich dir mal was erzählen, Schwesterchen?«, sagte er, und seine Stimme klang kalt. »Du hast von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung!«

Um nicht weiter über die Worte ihres Bruders nachdenken zu müssen, hatte Edith damit angefangen, in den Regalen im Ladengeschäft der Herrenschneiderei Staub zu wischen. Normalerweise hasste sie diese Arbeit, da sie furchtbar langweilig war. Mit einem Eimerchen Wasser, einem Lappen und einem trockenen Tuch, rückte sie von Regalboden zu Regalboden vor. Sie nahm sorgsam alle Kleidungs- oder Stoffstücke heraus, wischte erst nass, dann trocken und legte im Anschluss alles wieder zurück. Wenn ihre Hände beschäftigt waren, würde ihr Kopf hoffentlich mit dem Nachdenken aufhören. Leider musste sie feststellen, dass es genau umgekehrt war. Die eintönige Arbeit ließ Ediths Gedankenkarussell zur Hochform auflaufen.

Noch nie war Joachim so abweisend zu ihr gewesen. Sie wusste gar nicht, wie sie damit umgehen sollte. Sie würde jetzt einfach weiter Staub wischen. Ausräumen. Nass wischen. Trocken reiben. Einräumen. Bestimmt würde wieder alles gut, wenn sie nur nicht zu viel darüber nachdachte.