Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: PULP MASTER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Pulp Master

- Sprache: Deutsch

Merita war eine Göttin der Liebe, ein Luder, heilig und profan zugleich. Eine exotische Königin von goldbrauner Farbe, verführerisch wie ein Espresso macchiato aus edelsten Arabica Bohnen. Doch wer war ihr weißer Begleiter, der mit ihr im Anderson Hotel in Harlem eincheckte? War es wirklich Reverend Deuteronomy Springer? Der Pfarrer aus Jacksonville, Florida, der eigenartige Messen zelebrierte, sich in der Bürgerrechtsbewegung engagierte und seine schwarze Gemeinde zum Busboykott aufgerufen hatte? Wie auch immer, an der Rezeption trug sich Meritas Begleiter als William Johnson ein, und das wiederum war wohl eher eine Erfindung des erfolglosen Schriftstellers Sam Springer aus Miami. Aber Merita war keine Erfindung. Ihr war egal, wer er war, sie wollte ihn wirklich...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Impressum

Zum Autor

Zu den Übersetzern

Pulpmaster Backlist

Schwarze Messe

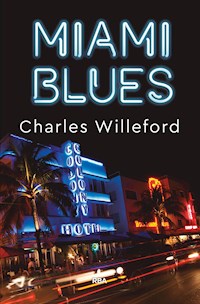

Charles Willeford

1

Ganz sacht — ich wollte Merita nicht wecken — schob ich das Fenster so weit wie möglich nach oben und atmete die abgestandene Mischung aus Ammoniak, Küchendunst und getragenen Socken ein, die träge im Lichtschacht hing. Kaum einen Meter entfernt, in einem Hotelzimmer, das meinem aufs Haar glich, lag ein alter Knacker im Tiefschlaf, kräftig und gleichmäßig atmend, als wäre er der einzige Mensch mit einem ruhigen Gewissen auf der ganzen weiten Welt.

Von unten, etwa drei, vier Stockwerke tiefer, drang das schroffe Organ einer Frau herauf, die jemandem Vorhaltungen machte, und zwar pausenlos und ziemlich überheblich.

Wie hatte es mich, den ehrwürdigen Reverend Deuteronomius Springer, nur an einen Ort wie das Anderson Hotel am Rande von Harlem, New York City verschlagen können?

Das Denken bereitete mir Mühe. Ich war todmüde und befand mich in einem kaum zu beschreibenden, der Wirklichkeit entrückten Zustand, der mir die Rolle des Beobachters zuwies, der das törichte, unterhaltsame Tun eines anderen verfolgte, ein Tun, das für mein reales Ich irgendwie ganz ohne Bedeutung war. Und doch war mein reales Ich auf dem Wege, mit diesem fremden, energiegeladenen Anderen zu verschmelzen, der ich ebenfalls war. Ich fuhr mir mit den Fingern durch mein dichtes schwarzes Haar — es war lang, dabei hatte ich doch immer einen Bürstenschnitt bevorzugt — und empfand die Fülle des langen, glatten Haares als angenehm. Sie half mir bei meiner Rolle.

»Lieber Gott«, betete ich, steckte meinen Kopf weit aus dem Fenster und starrte hoch zu dem kleinen rechteckigen Flecken Himmelblau am Ende des Lichtschachtes, »erlöse diesen armen Sünder von der Versuchung und weise ihm den Weg zur Straße der Herrlichkeit, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen!«

Dieses kurze Gebet hatte irgendwie etwas Belebendes, ich grinste und zog meinen Kopf zurück. Inzwischen kamen die Gebete wie von selbst, routiniert, automatisch und ohne Mühe, als leiere man den Zinssatz seiner monatlichen Spareinlagen bei der Firma oder bei der Bank herunter. Ich schnappte mir die Flasche Gin, die auf der Kommode stand; sie war nicht ganz halb voll und ich genehmigte mir einen ordentlichen Schluck, bevor ich sie wieder absetzte. Im Nu breitete sich eine wohlige Wärme in mir aus und ich war hellwach. Mein Blick blieb an meinem Konterfei in dem fleckigen, mannshohen Spiegel an der Badezimmertür hängen und voller Ingrimm lächelte ich mir zu.

Irgendein Prediger des Evangeliums! Mitten in einem schäbigen Hotelzimmer, nackt bis auf ein Paar schmutziger Boxershorts, mit staksigen, kalkweißen Beinen, langen, behaarten Armen und eingefallenen Schultern ähnelte ich eher einem Bankangestellten als einem Prediger. Wären da nicht meine Augen gewesen — zu groß für mein schmales Gesicht und mit einem Leuchten, als züngelten heiße, blaue Flammen in ihnen. »Satt und voller Inspiration dank Gin für vier Dollar fünfzehn die Flasche«, dachte ich voller Reue. Ich riss mich von meinem Spiegelbild los und zählte noch einmal mein Geld, das im Geldgürtel steckte. Geld zu zählen, das einem selbst gehört und nicht etwa einer Bank, einer Firma oder irgendeinem anderen Zeitgenossen, weckt in einem Menschen die erstaunlichsten Empfindungen, wie ich festgestellt hatte. Hastig zählte ich die Scheine durch. Ich hatte das Geld so viele Male gezählt und es war noch alles da, die ganzen viertausendunddreiundfünfzig Dollar. Eine Menge Geld ...

Merita regte sich. Ich drehte mich um, wollte sehen, ob sie wach geworden war; sie war es nicht, sondern schlief friedlich wie eine zufriedene Katze, zufrieden und schön. Ihre Haut hatte die wundervolle Farbe echten Kaffees, nicht etwa Pulverkaffee, nein, teurer, exotischer Kaffee mit einem Schuss reiner, dicker, gelber Sahne — Merita war von all denen die Hellhäutigste. Und ihr gesamter Körper hatte diese herrliche Farbe. Nicht wie bei diesen anspruchsvollen Frauen von Miami Beach, die das gleiche Goldbraun für ihre Körper anstrebten, jedoch mit leichenblassen Streifen an Brüsten und Hüften betrogen wurden. Was für Gepflogenheiten! Ich schüttelte den Kopf. Das war alles so betrüblich. Diese Frauen am Strand zahlten vielleicht so an die siebenunddreißig Dollar pro Tag, um am Ende mit einer Bräune zweiter Klasse belohnt zu werden. In gewisser Weise schien es nicht fair zu sein, Merita nämlich hatte es gar nicht nötig, ihren wunderbaren Körper der Sonne auszusetzen, um diesen Goldton zu konservieren.

Sie lag auf der Seite, die Beine wie eine Schere gespreizt. Sie waren lang und wohlgeformt und die geraden Zehen, deren Nägel passend zu den Fingernägeln blutrot lackiert waren, standen eng zusammen. Ich bewunderte den Schwung der Hüfte und die scharfe Kurve der schmalen Taille. Meritas Hüften waren breit, ohne jeglichen Ansatz von Fett, und ihre Taille war so schmal, dass ich sie mit meinen Händen umfassen konnte. Doch oberhalb ihrer schmalen Taille und ihres flachen, zarten Bauches war sie herrlich füllig. Eine perfekte 95er Oberweite, das meiste davon üppige Brüste, nicht etwa Fettpolster am Rücken. Meritas Rücken war durchgebogen, doch wenn sie aufrecht stand, hatte sie die Haltung einer Königin.

Die goldene Königin einer von der Zeit vergessenen Rasse — eine Hohepriesterin der Liebe. Woher in aller Welt hatten jene Hotelportiers die Überheblichkeit genommen, uns abzuweisen? Das Anderson war bereits das dritte Hotel gewesen, bei dem wir gestern Nachmittag wegen eines Zimmer nachgefragt hatten. In New York zeigt man Ressentiments auf subtilere, aber unmissverständliche Art. Zuvor im Inn — alles belegt. Vielleicht waren die Hotelangestellten auch nur skeptisch wegen meiner Kleidung. Vermutlich hatten sie Bedenken einem Mann in Schwarz und mit weißem Kollarhemd gegenüber, der sich, ein schönes, dunkelhäutiges Mädchen am Arm, eintragen wollte und noch dazu den Namen Mr. William Johnson benutzte. Natürlich. Ich lachte leise auf. Das war es! Sie gingen auf Nummer Sicher, weil sie Angst um ihre Jobs hatten, und Vorurteile oder die Tatsache, dass Merita eine Schwarze war, spielten in dieser Situation überhaupt keine Rolle. Selbst der Portier vom Anderson hatte gelächelt — und wie hatte er mich doch gleich genannt? »Padre!« Wieder musste ich leise auflachen. Irrtümlicherweise hatte er in mir einen katholischen Priester auf Abwegen gesehen und nicht den Prediger der Kirche der Herde Gottes. Wie dumm von mir! Ich war so versessen darauf gewesen, Merita ins Bett zu kriegen, dass ich meinen Verstand völlig ausgeschaltet hatte. Ich hätte die klerikale Kluft ablegen und mir irgendeinen einfachen Anzug besorgen sollen.

Ich war doch nicht Mr. William Johnson, oder? Nein, ich war Reverend Deuteronomius Springer von der Kirche der Herde Gottes aus Jax, Florida. Allerdings entsprach auch das nicht der Wahrheit. Eigentlich war ich Sam Springer, Romanautor aus Miami, Florida, der vorgab, Reverend Deuteronomius Springer zu sein ...

Aber gab ich das tatsächlich nur vor? Ich wusste es nicht. Irgendwo auf meinem Weg hatte meine Persönlichkeit die Rolle des Reverends angenommen und der Romanautor war auf der Strecke geblieben. Aber hatte ich nicht jetzt mit diesem wunderbaren Mädchen im Bett und den Dingen, die wir im Laufe der Nacht miteinander getan hatten, meine Identität wiedergefunden? Vermutlich waren es keine Dinge gewesen, die die Zustimmung eines echten Pfarrers gefunden hätten. Doch ebenso wenig waren es die Handlungen eines Romanautors gewesen ... Jedenfalls nicht die jenes Romanautors, der ein ruhiger und treuer Ehemann gewesen war, ein langweiliger Mensch, der es nie versäumt hatte, jeden Samstagmorgen den Rasen zu mähen.

Es war alles sehr verwirrend, doch da war das Geld ... und es war die Stunde der Entscheidung, nur musste es die richtige Entscheidung sein.

Wieder griff ich nach dem Gin, doch ich besann mich anders. Nein, nicht mehr — nicht jetzt. Vielleicht ein Gebet? Ich sank auf die Knie. Der abgetretene, körnige Flor des Teppichs tat meinen nackten Knien weh und ich erhob mich schnell. Zur Hölle mit den Gebeten! Wem wollte ich damit etwas vormachen?

Mit einem Kopfschütteln, als könnte ich mich so der Spinnweben meiner Konfusion entledigen, kehrte ich zurück zum offenen Fenster und starrte verdrossen in den tiefen Schlund des Lichtschachtes.

2

Geld ist die Wurzel alles Guten. Geringschätzig über Geld zu sprechen ist das Privileg jener Menschen, die Geld haben. Es sind genau diese Leute, die sachlich feststellen, dass Geld nicht alles sei. Auch diese Feststellung ist zutreffend, aber eben nur so lange man genügend Geld hat.

Wenn meine Gedanken an jenem Morgen ausschließlich ums Geld kreisten, so hatte ich eine Menge Gründe dafür, in der Tat viel zu viele. Ich hatte kein Geld und ich wusste das, und die Thrifty Way Finance Company in Miami wusste es oder vermutete es zumindest, aber meine Frau wusste es nicht und sie vermutete es auch nicht. Oh, ich hatte ein paar Dollar. Siebenundachtzig Dollar und zweiundvierzig Cent, um genau zu sein. Das war nicht viel Geld. Ich will es erklären.

Ich bewohnte ein Reihenhaus in den Ocean Pine Terraces, eine Gegend nicht weit von Miami. Mein Haus stand erst seit einem Jahr und lag vier Meilen vom Ozean entfernt. In unserer Umgebung gab es weder Pinien — die hatten Platz machen müssen für neue Eigenheime und waren Opfer der Bulldozer geworden — noch eine Terrassenlandschaft. Die als Ocean Pine Terraces bekannte Gegend im Süden Floridas war weit und breit die flachste Landschaft überhaupt.

Die monatliche Miete für mein Haus in Höhe von achtundsiebzig Dollar und sechzig Cent war bereits fünf Tage überfällig.

Die monatliche Rate für meinen drei Jahre alten Pontiac war seit einem Monat überfällig. Eine zugegebenermaßen kleine Rate, lediglich zweiundvierzig Dollar und fünfzig Cent, aber es waren noch sieben solcher Raten zu bezahlen, bevor der Pontiac, den ich aus zweiter Hand gekauft hatte, mir gehören würde.

Das Inventar meines mit zwei Schlafzimmern ausgestatteten Florida-Reihenhauses war weder feudal noch teuer. Es war sorgfältig ausgesucht worden und hatte alles in allem nur zweitausendachthundert Dollar gekostet, einschließlich des großen Schreibtisches aus Metall, den ich als unverzichtbar für meine Arbeit erachtete, und eines tragbaren Fernsehgeräts.

Für mein Mobiliar war ich noch zweitausendunddreißig Dollar in monatlichen Raten von einhundertfünf Dollar und fünfzig Cent schuldig. Zwei Monate waren verstrichen, seit ich für diese ›Steckmöbel‹ die letzte Rate bezahlt hatte. Der Geschäftsführer der Thrifty Way Finance Company hatte mir vor zwei Wochen einhundertfünfzig Dollar geliehen, und ›Steckmöbel‹ war seine Bezeichnung für die Möbel gewesen, nicht meine. (Eine interessante juristische Fragestellung: Wem gehörten die Möbel? Dem Möbelhändler, der Finanzierungsgesellschaft oder mir?)

Schulden hatte ich beim Milchmann, fünf Dollar und vierzig Cent für den aktuellen Monat, und beim Lebensmittelhändler für Waren, die er im Verlauf des letzten Monats geliefert hatte, dann waren da noch die Telefonrechnung, die Rechnung für den Einbau eines neuen Verstärkers beim Fernseher und diverse andere Rechnungen zu begleichen, zuzüglich einer nicht eingelösten Spendenzusage für die Unitarier.

Als ehemaliger Buchhalter war ich an Zahlen interessiert, die offenen Rechnungen hingegen bereiteten mir nicht wirklich Kopfzerbrechen. Vielmehr sorgte ich mich um Bares und/oder um einen Kredit, das, was man eben so benötigte, um über die Runden zu kommen und seinen bisherigen Lebensstil weiter pflegen zu können. Einen wundervollen Lebensstil.

Ich war Schriftsteller, genauer gesagt Romanautor. Es mag Leute geben, die die Ansicht vertreten, ein einziger veröffentlichter Roman mache aus einem Mann noch lange keinen Romanautor. Da bin ich anderer Meinung. Die Publikation meines Romans KeinBett zu hoch half mir, einem Schicksal zu entrinnen, das schlimmer war als der Tod und das sich in der aussichtslosen Position eines Buchhalters bei der Tanfair Milk Company in Columbus, Ohio manifestierte.

»Egal wie alt Sie sind, Milch brauchen Sie immer!« So lautete der Tanfair-Slogan. Als Buchhalter der Firma hatte ich den Scheck über fünfundzwanzig Dollar für einen Milchmann im Südwestbezirk der Stadt ausgestellt, der im Rahmen eines firmeninternen Wettbewerbs den Gewinnerslogan eingesandt hatte.

Volle zehn Jahre über einen Schreibtisch gebeugt dasitzen, einen Bleistift Nr. 2 mit den Fingern umklammern, addieren und subtrahieren, multiplizieren und dividieren, Berichte schreiben, all das hatte mich an den Rand des Wahnsinns gebracht. Mein Job war mir derart verhasst, dass ich alles getan hätte, um ihm zu entgehen. Die Idee zu dem Roman war mir urplötzlich während einer Kaffeepause gekommen, und acht Monate lang hatte ich Abend für Abend am Küchentisch unserer kleinen Wohnung an meinem Debüt gearbeitet. Indem ich Worte addierte und subtrahierte, Situationen und Charaktere multiplizierte und dividierte, hatte ich handschriftlich einen Roman verfasst, der aus annähernd siebzigtausend Wörtern bestand. Nachdem ich das Manuskript hatte abtippen lassen, schickte ich es an einen Verleger in New York. Es wurde abgelehnt. Ich ließ das Manuskript einem anderen Verleger zukommen, und zwei Wochen später erhielt ich einen Vorschuss und einen Vertrag von der Zenith Press. Doch meinen Job kündigte ich noch nicht. Ängstlich wartete ich ab.

Sechs Monate zogen ins Land, bevor mein Buch erschien und ich die mir vertraglich zugesicherten sechs Freiexemplare in den Händen hielt. Man hatte den Roman auf recht gutem Papier gedruckt und das Material des Einbandes erinnerte an Leinen. Zudem hatte das Buch einen farbenfrohen Schutzumschlag. Zeitgenössische Künstler haben verlernt, gegenständlich zu zeichnen, doch der große rote Klecks auf gelbem Grund und die von ihm ausgehenden spinnenartigen Linien, deren Sinn sich mir nicht erschließen wollte, gaben dem Schutzumschlag einen modernen Touch. Sowohl der Titel als auch mein Name waren korrekt geschrieben, und alles in allem war es ein eindrucksvolles kleines Buch geworden. In Zehn-Punkt-Schrift gedruckt, ließ es sich mühelos lesen, zehnmal besser als das mit Schreibmaschine getippte Manuskript. Ich las es in einem Zug und war erstaunt, um wie viel interessanter es allein durch den Druck geworden war.

Ich war jetzt Schriftsteller. Der Vertrag und der Scheck über zweihundertfünfzig Dollar hatten mich nicht völlig überzeugt, doch der sinnliche Eindruck des gebundenen Buches gab schließlich den Ausschlag.

Am Morgen, der diesem Ereignis folgte, zog ich ein Paar rote Leinenhosen, ein hellgelbes, mit winzigen roten Rikschas bedrucktes Freizeithemd und ein weißes Leinenjackett an. Ich schlüpfte in braune Ledersandalen, setzte eine dunkle Sonnenbrille und einen Strohhut mit breitem gelbem Band auf — Kleidungsstücke, die einige Wochen zuvor gekauft und für diese Gelegenheit zurückgelegt worden waren.

»Du siehst gut aus!«, sagte meine Frau voller Bewunderung und sprach mir damit aus dem Herzen.

Ich ließ mir Zeit mit dem Frühstück, schmiedete zusammen mit meiner Frau Zukunftspläne und erschien genau eine Stunde zu spät im Büro. Ich ging jedoch nicht zu meinem Schreibtisch, den hatte ich bereits am Abend zuvor ausgeräumt, sondern suchte sofort das Vorzimmer von Mr. Louis Carlisle (Geschäftsführer der Tanfair Milk Company) auf und bat die Sekretärin, Mrs. Burns, mich dem Geschäftsführer zu melden.

»Nein, was sehen wir heute unternehmungslustig aus!«, rief sie.

»Ja, für Columbus«, erwiderte ich, »aber für Florida ist diese Kluft genau richtig. Würden Sie bitte Mr. Carlisle jetzt sagen, dass ich warte ... «

Mrs. Burns verschwand im Büro des Geschäftsführers und binnen zweier Minuten erschien sie wieder, lächelte und hielt mir die Tür auf. »Mr. Carlisle erwartet Sie jetzt, Mr. Springer.«

»Danke, Mrs. Burns.«

Obwohl zweifelsfrei von Mrs. Burns vorgewarnt, was meine äußere Erscheinung betraf, bekam Mr. Carlisle weder die Überraschung in seinen Augen noch den Ärger in seiner Stimme in den Griff.

»Was zum Teufel soll dieser Aufzug bedeuten?«, fragte er grob.

»Ich reise noch heute nach Florida, Mr. Carlisle«, erklärte ich ruhig, »und bin vorbeigekommen, um mich zu verabschieden und meine Kündigung einzureichen.«

»Ihre Kündigung wird nicht akzeptiert!«, schnauzte er mich an. »Die halbjährliche Buchprüfung ist fällig. Die Quartalsberichte und die Abrechnungen für das Monatsende müssen bis morgen früh fertig sein, und jetzt gehen Sie sofort an Ihren Schreibtisch!«

Zehn Jahre lang hatte ich in Angst vor Mr. Carlisle gelebt, aber ich hasste ihn nicht. Es war seine Position, die mich einschüchterte. Wie alle amerikanischen Lohnabhängigen war ich von einer tief sitzenden Furcht erfüllt, gefeuert zu werden, gepaart mit dem Wissen, dass es jederzeit geschehen könnte. Diese Beklommenheit ist nicht allgegenwärtig, doch sie lauert im Unterbewusstsein und springt in dem Moment an die Oberfläche, wenn einem ein Fehler unterläuft oder wenn man sich klar macht, wie lange man ohne Beförderung ein und dieselbe Position innehat. Je länger man für eine Firma arbeitet und je älter man wird, desto größer wird die Angst. Doch als ich jetzt auf Mr. Carlisle herunterblickte und seinen kahlen Kopf, sein fleckiges rotes Gesicht und seinen gestutzten weißen Schnurrbart bewusst wahrnahm, erschien es mir rätselhaft, wie ich mich jemals vor diesem kleinen Mann und seiner lächerlichen Position hatte fürchten können. Durch die Publikation meines Romans war ich nicht nur ihm und der Firma gegenüber erhaben, sondern jeglicher Art von Anstellung. Ich war jetzt ein Literat, ein unabhängiger Autor, ein Mann, der von seiner Feder und seinem Geist leben konnte!

»Mein neues Buch ist erschienen«, sagte ich gelassen, Carlisles Wutausbruch ignorierend, »und ich habe Ihnen ein signiertes Exemplar mitgebracht.« Ich legte den Band in den Korb für die Eingänge. »Der Roman kostet im Einzelhandel zwei Dollar fünfundsiebzig Cent, doch das Autogramm erhöht den Wert um schätzungsweise einen Dollar, und da es sich um eine Erstausgabe handelt, wären Sie klug beraten, es ein paar Jahre zu behalten, wenn Sie es mit noch größerem Gewinn verkaufen wollen.«

»Sie haben dieses Buch geschrieben?«, fragte Mr. Carlisle misstrauisch, nahm den Roman in die Hand und starrte auf den Titel.

»Ja!«

»Kein Bett zu hoch. Hmmm. Ist es ein erotischer Roman?«

»Das finden Sie heraus, wenn Sie’s lesen.« Ich reichte ihm die Hand. »Also dann ... auf Wiedersehen, Mr. Carlisle. Für mich geht’s jetzt ab nach Florida.«

Zerstreut schüttelte mir Mr. Carlisle kurz die Hand, zog seine schlaffe Pfote rasch zurück und starrte mich an.

»Sie meinen, Sie kündigen? Einfach so.«

»Ja.« Ich begutachtete meine Fingernägel. »Es sei denn, Sie wollen mithalten, was das Gehalt betrifft, das mir Hollywood für das Drehbuch angeboten hat ... eintausendfünfhundert die Woche.«

Das war natürlich eine glatte Lüge, doch Mr. Carlisle wusste das nicht, und in dieser frühen Phase meiner Autorenvita hielt ich diese Summe für durchaus realistisch.

»In Ordnung!« Mr. Carlisle kniff seine Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. »Gehen Sie nur und kündigen Sie! Geben Sie so mir nichts, dir nichts einen guten Job auf. Lassen Sie mich im Stich. Aber Sie kriegen keine Abfindung, wenn Sie die Kündigungsfrist von zwei Wochen nicht einhalten!«

Ich lächelte, drehte mich lässig um und schlenderte aus seinem Büro. Bei fünfundzwanzig Dollar pro Jahr hätte meine Abfindung rund zweihundertsechzig Dollar betragen, mehr als der Vorschuss auf meinen Roman. Doch es war diese Summe wert, wenn nicht sogar mehr, dieses Gebäude verlassen zu können, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ich verabschiedete mich weder von meinen Kollegen noch von irgendeinem anderen Angestellten der Firma. Es hätte viele scheinheilige Beglückwünschungen gegeben und in jeder dieser Bemerkungen hätten Neid und Bitterkeit mitgeschwungen. Ich war mir dessen bewusst, und durch meinen unerwarteten Weggang umwehte etwas Geheimnisvolles meine Abreise, was ich durchaus genoss.

Ich hob meine Ersparnisse ab, einen kleinen Notgroschen von zweitausendvierhundert Dollar, teilte der Beacon Storage Company telefonisch mit, sie möge sich um unseren Umzug kümmern, und nach einem tränenreichen Abschied von meiner Schwiegermutter brachen Virginia und ich zu mitternächtlicher Stunde mit einem Charterflug nach Miami auf.

Diese Szene hatte sich oft vor meinem geistigen Auge abgespielt, wenn ich im Arbeitszimmer meines Reihenhauses in den Ocean Pine Terraces saß, und immer versetzte sie mich in gehobene Stimmung.

Von meinem Fenster aus sah ich meiner Frau dabei zu, wie sie im Hof Wäsche auf eine Leine hängte. Für ein paar Dollar mehr Miete im Monat war das neue Haus mit einer neuen Waschmaschine, mit neuem Kühlschrank und neuem Elektroherd ausgestattet worden. Nach den Unzulänglichkeiten des kleinen Apartments in Columbus hatte meine Frau viel Freude an diesen Geräten. Doch außer den Haushaltsgeräten und dem Fernseher gab es wenig Erfreuliches im Leben meiner Frau. Zwar sprach sie es nie aus, aber sie hasste Florida, und alles drehte sich nur um ihre Erinnerungen an Columbus, Ohio. Nach einem Jahr Florida ging es in ihren Gesprächen hauptsächlich um alte Freunde und längst vergangene Tage in Columbus. Kürzlich hatte sie sich sogar über die guten alten Zeiten an der John Adams Junior High School ausgelassen.

Anfänglich hatte sie die Veröffentlichung des Romans in Begeisterung versetzt, und dann war sie dem Zauber Floridas erlegen, hatte zu viele glühende Briefe geschrieben, über unser Haus in Ocean Pine Terraces, den phantastischen Strand, die Nachtclubs, die wir in der ersten Zeit aufgesucht hatten, das wundervolle Klima und so weiter, und die Konsequenz daraus war, dass sie in Columbus überhaupt keine Freunde mehr hatte. Mit Ausnahme ihrer Mutter beantwortete niemand mehr ihre Briefe, und in Miami hatte sie bisher keinen Anschluss gefunden. Doch die Glückseligkeit meiner Frau war nichts, worum ich mir Sorgen machte.

Für mich war dieses Leben wie geschaffen. Ich schlief gut, aß gut und jeden Morgen zog ich mich nach einem herzhaften Frühstück in mein Arbeitszimmer zurück, spitzte ein Dutzend Bleistifte an und saß den ganzen Tag an meinem Schreibtisch. Obwohl es mir nie gelungen war, Stoff für einen neuen Roman zu entwickeln, hatte ich doch einige Storys und ein äußerst brillantes Essay über D.H. Lawrence’ Roman Die gefiederte Schlange verfasst. Die Tatsache, dass nicht eines der Magazine, denen ich das Essay und die Kurzgeschichten zugesandt hatte, bereit gewesen war, etwas davon zu drucken, beunruhigte mich nicht im Geringsten. Ich war Schriftsteller und rechnete mit dem einen oder anderen Rückschlag. Im Übrigen waren diese kleineren Arbeiten nur Füllwerk, bis ich einen neuen Roman in Angriff nehmen konnte.

Nach den zweihundertfünfzig Dollar Vorschuss von Zenith Press waren keine weiteren Tantiemen geflossen, denn als Hardcover hatte das Buch keinen großen Absatz gefunden. Doch sechs Monate nach unserem Umzug hatte Zenith Press die Nachdruckrechte an einen Taschenbuchverlag verkauft, und ich bekam meinen Anteil in Form eines Schecks über eintausendeinhundert Dollar. Ich betrachtete das als stattliche Summe und hatte das Geld zu diesem Zeitpunkt auch dringend nötig. Allerdings waren diese eintausendeinhundert Dollar inzwischen verwirtschaftet und um weiter so leben zu können wie bisher, brauchte ich Geld. Doch irgendetwas würde sich ergeben ...

»Hey!«, rief ich durch das offene Fenster. »Wie wär’s mit einem Kaffee?«

»Eigentlich«, rief meine Frau zurück, »wollte ich einen machen, nachdem ich die Wäsche aufgehängt habe.«

Virginia hatte diese Angewohnheit, das Wort ›eigentlich‹ entweder jedem Satz voranzustellen oder es in die Mitte oder am Satzende zu platzieren. Eine Zeit lang war mir das auf die Nerven gegangen, aber ich hatte mich an diese kleine Marotte gewöhnt und stieß mich nicht mehr an diesem Ausdruck. Vermutlich hatte sie ihn im Fernsehen, bei einer dieser Talk-Shows, aufgeschnappt, zumindest bedeutete er eine Bereicherung ihres Wortschatzes.

Tief im Innern wusste ich, dass es eine ganz einfache Lösung für meine Geldprobleme gab. Ich war ein ausgezeichneter Buchhalter; genau wie in Columbus wurden auch in Miami Buchhalter gesucht, also brauchte ich nur einen Job anzunehmen, um meinen Schuldenberg nach und nach abtragen zu können.

Jetzt, wo mir nur noch siebenundachtzig Dollar und zweiundvierzig Cent geblieben waren, schlug ich zum ersten Mal die Stellenanzeigen des Miami Herald auf. Ich tat das nur widerwillig und beschloss gleichzeitig, nur so lange zu arbeiten, bis ich aus den Schulden raus war. Während ich auf den Kaffee wartete, blätterte ich desinteressiert die Seiten durch, als mir auf Seite zwölf oben eine kurze Meldung auffiel, die mich ein weiteres Mal vor einem Schicksal bewahrte, das schlimmer war als der Tod.

KHG-Kloster unterm Hammer

Orangeville, Florida. Das 1936 gegründete Kloster der Kirche der Herde Gottes wird Pfarrer Jack Dover zufolge verkauft. Dover ist seit 1954 Abt des protestantischen Ordens. Sämtliche Mönche sind bereits abberufen worden. Abt Dover verbleibt allein im Kloster, um den Verkauf der Immobilie zu regeln. Für die Schließung des Klosters wurde kein Grund angegeben. Die Mönche der Kirche der Herde Gottes, die lange Zeit zum Bild der Gemeinde Orangeville gehörten, waren Selbstversorger, die Ziegen, Limonen und Orangen züchteten und den KHG-Orangenwein auf dem Anwesen verkauften.

Es bedurfte schon eines Schriftstellers, um zu erkennen, welche Chancen sich hinter dieser Nachricht verbargen! Vorsichtig riss ich den kleinen Artikel heraus und ging in die Küche, wo Virginia gerade heißes Wasser für den Pulverkaffee in zwei Tassen goss.

»Lies das mal«, sagte ich zu meiner Frau und reichte ihr die Zeitungsnotiz.

»Ist das ein Verkaufsangebot?«, fragte sie.

»In gewisser Weise schon. Lies es!«

Während Virginia einen Blick auf den Zeitungsausschnitt warf, löffelte ich das Kaffeepulver in unsere Tassen und rührte um. Sie setzte sich an den Tisch und gab mir den Ausschnitt zurück. »Willst du das Kloster kaufen, Liebling?«

»Nein, Virginia, ich habe vor, einen Artikel über das Kloster zu schreiben. Heutzutage sind die Leute überall im ganzen Land ungeheuer an religiösen Dingen interessiert, an Selbsthilfe, an Predigten, die es ihnen leichter machen, den Alltag zu bewältigen, getreu dem Motto: Fürs tägliche Gebet ist es niemals zu spät. Ständig wird man damit konfrontiert, in Zeitungen, Büchern, Magazinen. Kannst du mir folgen?«

»Oh, ja.«

»Also, ich fahre rauf nach Orangeville, werde diesen Abt Dover aufsuchen und herausfinden, was da los ist. Nicht umsonst hab ich alle Taschenbücher von Thomas Merton gelesen — seiner Meinung nach gibt es einen Boom, was Mönche betrifft. Natürlich ist er Trappist und Katholik und kein protestantischer Mönch, aber ich sehe nicht ein, warum irgendein Kloster schließen sollte. Es ist einfach eine zu gute Sache. Keine finanziellen Sorgen, keine Verantwortung, keine Kinder, keine Freunde — lediglich ein wenig Arbeit an der frischen Luft, ein paar Gebete und ein bisschen Meditation.«

»Das hört sich an, als würdest du von unserem Leben hier sprechen«, sagte meine Frau mit einem Anflug von Melancholie in der Stimme. »Früher, in Columbus, war es eigentlich so ... «

»Jetzt hör mir mal zu«, unterbrach ich sie, »wir sind derzeit ziemlich knapp bei Kasse. Und sollte bei diesem Trip ein interessanter Artikel herausspringen, sind wir wieder flüssig. This Week zahlt eintausendfünfhundert Dollar für einen guten Leitartikel. Lehnt ThisWeek den Artikel ab, kann ich ihn für fünfzig Dollar an den MiamiHerald verkaufen. Wenn die ihn auch nicht wollen, nehm ich den Artikel als Grundlage für einen neuen Roman, schreibe noch eine Kurzfassung und verkaufe sie an den Reader’s Digest. Begreifst du, was für Möglichkeiten sich da auftun?«

»Was willst du denn schreiben, Sam?«

»Die Wahrheit. Ganz einfach. Offensichtlich hat die klösterliche Lebensweise keine Zukunft und dafür muss es einen Grund geben. Ich kenne diesen Grund natürlich nicht, aber was, wenn sich überall im Lande unterschwellig eine moralische Hasenfüßigkeit breit macht? In dem Zeitungsartikel steht, alle Mönche seien abberufen worden. Wohin wurden sie geschickt? Weshalb wurden sie abberufen? Das sind Nachrichten, meine Liebe, und die Leute wollen heutzutage alles wissen, was Religion, insbesondere was Mönche betrifft. In einer Gesellschaft, der die Werte abhanden kommen, die halb republikanisch und halb sozialistisch ist, sind Mönche und Einsiedler die einzigen Menschen, die noch so etwas wie Individualität auszeichnet. Wenn die verschwinden, was wird dann aus dem Rest von uns? Verstehst du?«

»Eigentlich nicht. Dein Kaffee wird kalt.«

»Du hast Recht. Der Kaffee wird kalt. Und ich weiß auch nicht, was ich da oben finden werde. Vielleicht ist es eine Sackgasse, andererseits könnte ich auch auf einen Schwarm von Life-Reportern und Fotografen stoßen, die alle hinter der Story her sind. Doch das muss ich selbst herausfinden. Mir ist lange Zeit nichts eingefallen, worüber ich schreiben könnte, und diese Story bietet ungeahnte Möglichkeiten. Wenn du deinen Kaffee ausgetrunken hast, pack bitte meine Sachen.«

»Wie lange wirst du wegbleiben?«

»Ein paar Tage, vielleicht drei. Nicht mehr.«

An jenem Abend fuhr mich Virginia zur Greyhound-Busstation und ich kaufte mein Ticket nach Orangeville. Ich war der Meinung, mit dem Bus sei es billiger als mit dem Auto. Außerdem brauchte sie den Wagen, um zum Supermarkt zu fahren. Während wir auf die Abfahrt des Busses warteten, versicherte ich Virginia noch einmal, dass ich höchstens drei Tage wegbleiben würde.

»Hast du noch genug Geld?«

»Eigentlich«, antwortete sie, »habe ich nur noch etwa drei Dollar.«

»Hier.« Ich gab ihr einen Fünfdollarschein. »Das müsste reichen, bis ich zurück bin.«

Ich stieg in den Bus, setzte mich auf einen Platz am Fenster und winkte Virginia hinter der blau getönten Scheibe zu, während der Bus die Station verließ.

Erst als der Greyhound in Melbourne, Florida, also hundert Meilen die Küste hoch, anhielt, wurde mir klar, dass ich nur eine einfache Fahrkarte nach Orangeville gelöst hatte. Warum habe ich das getan, fragte ich mich, wo doch ein Hin- und Rückfahrtticket wesentlich billiger gewesen wäre?

Ich wusste es nur zu gut. Mein Bewusstsein wusste es, mein Unterbewusstsein ebenfalls ...

3

In den Vereinigten Staaten verlassen jährlich dreißig Prozent der Ehemänner ihre Frauen und gehen irgendwohin. Ein hoher Prozentsatz dieser flüchtigen Ehemänner kehrt zurück, zumeist jene, die Kinder haben. Sie vermissen ihre Kinder. Andere werden, wenn man sie aufgespürt hat, zwangsweise, per Gerichtsbeschluss, in den Schoß der Familie zurückbeordert. Nicht wenige besinnen sich, weil sie ihre Frauen entbehren oder erkennen, welche Fron es bedeutet, sich selbst um Wäsche, Mahlzeiten, Sex und so weiter kümmern zu müssen, während man allein in einem Zimmer hockt. Einige der abtrünnigen Ehemänner werden von Verwandten, Pfarrern und reuigen Ehefrauen überredet zurückzukehren.

Viele jedoch verschwinden für immer. Für einen zu allem entschlossenen Mann ist es eine leichte Übung, in den Vereinigten Staaten unterzutauchen. Den ersten Schritt macht man, indem man sich in einen anderen Bundesstaat absetzt, vorzugsweise in eine größere Stadt. Der zweite Schritt besteht darin, sich einen neuen Namen zuzulegen und diese neue Identität offiziell bestätigen zu lassen. Hierfür lässt man sich am besten bei einem Sozialamt registrieren, um sich für den neuen Namen eine entsprechende Sozialversicherungsnummer zu verschaffen. Seitens des Sozialamtes werden keine Fragen gestellt und binnen weniger Tage hält man die neue Sozialversicherungskarte in den Händen. Nun ist der Führerschein an der Reihe. Obwohl unten auf der Sozialversicherungskarte ausdrücklich vermerkt ist, dass sie nicht der Legitimation dient, wird das Kraftfahrzeugamt die Karte in jedem Fall als Legitimation akzeptieren, sofern man dort überhaupt danach fragt.

Mit der neu erworbenen Identität ist der Ehemann jetzt in der Lage, einen Job anzunehmen und zu arbeiten. Innerhalb weniger Monate ist sein Status in der neuen Stadt gefestigt und er kann eine ganze Tasche voller Karten haben: Persönliche Visitenkarten, Mitgliedskarten für den YMCA, den örtlichen Toastmasters Club, für Kiwanis, Boosters und das Fitness-Studio und — sollte er bei irgendeiner Bank über ein Sparkonto verfügen — auch eine Kreditkarte des Diner’s Club.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Flucht ist Entschlossenheit. Ein Ehemann auf Abwegen muss seine Frau, seine Kinder, seine Verwandten, seine Freunde, seine alten Kriegskameraden und sein früheres Leben wirklich hinter sich lassen wollen. Das ist nicht so leicht, und obwohl Statistiken besagen, dass jedes Jahr dreißig Prozent den Versuch unternehmen abzuhauen, schaffen es lediglich fünf Prozent auf Dauer. Zieht man jedoch die Zahl von fünfzig Millionen verheirateter Männer in den Vereinigten Staaten in Betracht, so sind fünf Prozent Ehemänner auf freiem Fuß eine ganze Menge.

Aber meine Gedanken galten nicht den anderen, sondern ausschließlich mir. Und auf meiner Reise durch die dunkle Nacht Floridas analysierte ich meine Motive. Ganz sicher hatte es nicht in meiner Absicht gelegen, meine Frau zu verlassen, als ich eine einfache Fahrkarte nach Orangeville kaufte. Der Erwerb des Tickets war ein unbewusster Akt. »Geben Sie mir ein Ticket nach Orangeville«, hatte ich gesagt. Mehr nicht. Dennoch gab mir mein gesunder Menschenverstand zu verstehen, dass mein Lebensstil in Gefahr sei. Meine Entscheidung, Schriftsteller zu werden, hatte es mir ermöglicht, dem langweiligen, wenig einträglichen Job als Buchhalter in Columbus zu entkommen, der einem noch dazu das Leben vergällte. Umgeben von der friedlichen Atmosphäre meines Arbeitszimmers an jenem Morgen — um mich herum die Bücher aus der Leihbücherei, Magazine, Schreibblöcke und sorgfältig angespitzte Bleistifte —, hatte ich mich gezwungen gesehen, meine Gedanken darauf zu konzentrieren, Wege zu finden, um an Geld zu kommen, und der einzige mir bekannte Weg war der, als Buchhalter zu arbeiten.

Was hatte ich in diesem Bus verloren, der Kurs nahm auf ein verschlafenes Nest in Florida, und was glaubte ich in einem kurz vor dem Ruin stehenden Kloster zu finden, das es wert sein könnte, dass ich darüber schrieb? Na was schon? Meiner Frau konnte ich etwas vormachen, aber wie hätte ich mir etwas vormachen können? Im Grunde verschwendete ich das bisschen Geld, das mir geblieben war, was mich wiederum der Notwendigkeit eines Vollzeitjobs so viel näher brachte.

Ein ganzes Jahr lang hatte ich die Früchte meines Romandebüts genießen können. In der friedlichen Stille der Ocean Pine Terraces hatte ich die Ehemänner der Nachbarschaft beobachtet — am Morgen, wenn sie zur Arbeit fuhren, und am Abend, wenn sie heimkehrten. Ein kläglicher Haufen. Am frühen Abend, beim Sprengen meines Rasens, hatte ich verfolgt, wie sie ihre Autos abstellten, und ihnen freundlich zugewinkt. Sie taten mir Leid; obwohl ich mir der Missgunst und des Hasses der meisten von ihnen bewusst war, verstand ich ihre Empfindungen. Gefühle zu zeigen, darüber war ich als Schriftsteller erhaben, und ganz allmählich, als die Tage zu Wochen wurden und diese zu Monaten, verlor ich die Fähigkeit, überhaupt etwas zu empfinden.

Besagtes Jahr hatte mich gelehrt, das zu erleben, zu sehen, zu genießen, glasklar zu erkennen, was in meinem Leben mir entgangen war, während ich mehr als zehn Jahre über Hauptbücher gebeugt bei der Tanfair Milk Company gearbeitet hatte. Anfänglich war mein Herz voller Mitgefühl für alles und jeden. Ich liebte sie alle. Wie hätte ich auch anders empfinden können? Doch ich sah keine Möglichkeit, Gefühle zu äußern, also zwang ich mich auch nicht dazu.

Wie hätte ich meinem Nachbarn von nebenan, einem Vermögensverwalter der Citizen’s Bank, auch sagen sollen, wie sehr ich ihn bedauerte? Wenn ich sah, wie er auf seinen Stellplatz fuhr und mit einer prall gefüllten Aktentasche unter dem Arm aus seinem neuen Wagen stieg, quoll mein Herz über vor Mitleid mit diesem armen Burschen. Bis weit in die Nacht würde das Licht bei ihm brennen, während er über seinen Bankunterlagen brütete. Hätte ich ihm von dem leuchtend roten Kardinal berichten können, der jeden Morgen auf meinem Fensterbrett saß, erzählen sollen, wie schön der kleine Vogel war und wie sehr ich den putzigen Kerl vermisste, wenn er es einmal versäumte, mit Anwesenheit zu glänzen?

Natürlich nicht. Das Einzige, was mein Bankernachbar und ich gemein hatten, waren die Bodenwanzen im Grün unseres Rasens!

Ich kannte diese berufstätigen Männer. Schließlich war ich einer von ihnen gewesen und wusste nur zu gut, dass es reine Augenwischerei war, wenn sie glaubten, ihre Tätigkeiten seien von Belang.

Im Laufe der Zeit blendete ich alle Überlegungen über meine Nachbarn aus und lebte ausschließlich in mir selbst. Ich brachte meine streunenden Gedanken zu Papier, Fetzen imaginärer Dialoge, ein paar Kurzgeschichten — und das Essay über D.H. Lawrence. Pro Woche las ich drei bis fünf Bücher aus der Stadtbücherei, Bücher, die ich zwar immer hatte lesen wollen, bisher aber nicht hatte lesen können, und ich las nochmals viele meiner Lieblingsbücher. Ein- oder zweimal die Woche fuhr ich an den Strand, lag entspannt im heißen Sand und genoss die subtropischen Strahlen einer hellen, liebenswürdigen Sonne. Allein schwamm ich hinaus, hinter die donnernde Brandung, trieb auf dem Rücken liegend dahin und fing die changierenden Töne des Himmels mit meinen Augen ein. Ich war angefüllt mit lebendiger Energie und mir der Schönheit jener Welt voll bewusst, die mir lange verschlossen geblieben war angesichts des unbeständigen Klimas in Columbus, das mir dicke, wollene Kleidung aufgezwungen hatte, ganz zu schweigen von den verdammten Krawatten und quälenden Kragen.

Und zur Bestürzung meiner Frau war ich auch noch enthaltsam geworden. Wie viele Monate waren es gewesen? Ich zählte es an den Fingern ab — fünf Monate, eine lange Zeit ohne Sex. Aber es kümmerte mich nicht, der Gedanke an Sex ließ mich kalt — es war alles derart profan und obendrein unrein.

Als Schriftsteller spielte sich mein Leben im Kopfe ab. Das genügte.

Ich stieß einen Seufzer aus, ein qualvolles Geräusch aus den Tiefen meiner Brust. Dieser Ton weckte meinen Nebenmann, einen älteren Herrn in einem grauen bügelfreien Dacron-Anzug, und er starrte mich an.

»Was ist los, Kumpel? Ist Ihnen schlecht?«, fragte er.

»Nein«, antwortete ich wütend. »Ihnen etwa?«

»Wenigstens mach ich keine Geräusche, als würde ich gleich das Zeitliche segnen.« Der alte Mann wandte den Kopf zur Seite und schlief weiter.

Orangeville mit seinen 603 Einwohnern war keine reguläre Station auf der Strecke von Miami nach Jax, und bevor ich überhaupt realisierte, dass ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, war der Fahrer mit seinem großen Bus in die Gänge gekommen und bereits auf dem Highway. Meine Timex zeigte vier Uhr, und kein Anzeichen von Licht in dem Städtchen. Meine kleine Reisetasche zwischen den Beinen, blinzelte ich in die Dunkelheit und fragte mich, wo das Kloster liegen möge und wie ich es in dieser Finsternis finden solle.

An einer dunklen Tankstelle bis zum Morgen zu warten, danach stand mir nun wirklich nicht der Sinn, außerdem brauchte ich dringend einen Kaffee. Etwa eine Meile entfernt waren wir an einer Save!-Tankstelle vorbeigefahren und ich machte mich auf den Weg zu dieser von Neonlicht erleuchteten Oase. Zumindest gäbe es dort einen Cola-Automaten und Licht und nicht zuletzt auch einen Angestellten, mit dem man quatschen konnte.

Mit Blick auf den schwachen Verkehr wanderte ich am Rande des Highways entlang, bis ich irgendwann an die geöffnete Tankstelle kam. Im Anschluss an eine Sitzung auf der Herrentoilette unterhielt ich mich mit dem Tankwart, einem jungen Mann Ende zwanzig, der an der Clewiston High School amerikanische Geschichte lehrte, um sein Salär aufzubessern.

Er war froh über meine Gesellschaft und erzählte begeistert von dem aktuellen Projekt seiner Studenten, einem satirischen Sketch, der die vermeintlichen Unterschiede der beiden Parteien thematisiere; ein Freund von der Florida State University habe die Musik dazu geschrieben.

Höflich wartete ich auf eine Pause in seinem Monolog, und als sich die Gelegenheit bot, fragte ich den Benzin zapfenden Lehrer, wo das berühmte Kloster der Kirche der Herde Gottes sei. »Es ist geschlossen«, sagte er.

»Ich weiß, aber der Abt ist noch da und ich habe eine Verabredung mit ihm.«

»Sind Sie mit dem Bus bis in die Stadt gefahren?«

»Ja, und dann bin ich den Weg hierher zurückgegangen.«

»Das hätten Sie besser nicht gemacht. Sie hätten den Fahrer bitten sollen, Sie am Kloster abzusetzen. Es liegt fünf Meilen davor.« Er wies mit dem Daumen nach Süden.

Ich fluchte und schaute wieder auf die Uhr. Viertel vor fünf.

»Dann sollte ich mich jetzt wohl mal auf die Socken machen«, sagte ich zu dem Angestellten.

»Um halb sieben kommt meine Ablösung. Wenn Sie bis dahin warten, setz ich Sie dort ab«, bot er mir eilfertig an, wohl unzufrieden damit, dass ich ihn verlassen wollte.

»Nein«, ich schüttelte den Kopf. »Der Marsch bringt mich wieder in Schwung.«

Wir verabschiedeten uns höflich, per Handschlag, und ich zog los mit meiner leichten Reisetasche. Die Nacht war pechschwarz und Rauchgeruch von einem mehrere Meilen entfernten Kartoffelfeuer wehte herüber, hing stark in der Luft und verflüchtigte sich wieder. Am Horizont konnte ich ein schwaches rotes Glühen ausmachen und ich meinte mich zu erinnern, dass es in Zentralflorida ständig unbeaufsichtigte Feuer gab. Zu dieser Stunde fuhren nur wenige Autos den Highway entlang — der Highway, der jetzt wie ein gerades graues Band in der verlassenen Landschaft lag. Die Nacht war erfüllt vom Lärm der Grillen und anderer Insekten und alle fünf Minuten brüllte ein Alligatorbulle aus den Tiefen des Sumpfes, der sich rechts vom Highway träge ausdehnte.

Ich legte Marschtempo vor, neunzig Schritte pro Minute, und das bedeutete einen Schnitt von zweieinhalb Meilen pro Stunde, wenn ich nach der ersten Stunde eine Pause von zehn Minuten einlegen würde. Ich hatte es nicht eilig und empfand das Laufen als angenehm, besonders als die Sonne aufging. Ein Sonnenaufgang in Florida unterscheidet sich von Sonnenaufgängen anderswo. Der zuvor tintenschwarze Himmel wird mit einem Mal perlmuttfarben, als habe jemand einen Dimmer angeschaltet; nur wenige Augenblicke später wird der Dimmer voll aufgedreht und die Sonne steht am Himmel. Der Sonnenaufgang schleicht sich nicht heran wie Kaufhausmusik, er ist plötzlich da und überflutet das Land mit weißer Hitze. Der Schweiß fließt in Strömen und man glaubt, es nicht aushalten zu können, doch irgendwie ist es mittags nicht heißer als bei Tagesanbruch. Solange die Sonne am Himmel steht, ist der Hitze eine lästige Eintönigkeit eigen, an die sich die meisten aus dem Norden scheinbar nicht gewöhnen können.