9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

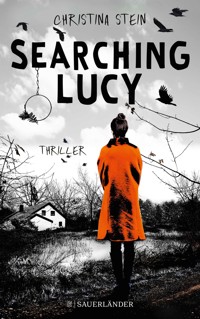

Wochen ist es her, dass Ambers Zwillingsschwester Lucy verschwunden ist. Einfach so. In einer Vollmondnacht. An Halloween. Genau einen Monat nach Ambers Vater. Keine Verdächtigen, keine Lösegeldforderung, nicht eine einzige Spur. Amber weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden noch leben, sinkt mit jedem Tag. Jeder in ihrem Umfeld könnte der Täter sein. Und sie wird ihn finden – und wenn sie in jeden einzelnen Keller einsteigen muss, um nach ihnen zu suchen. Christina Stein treibt das Geschehen sanft voran und den Leser gnadenlos auf das beklemmende Ende zu – grandios erzählt und ganz nah an der Zielgruppe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Christina Stein

Searching Lucy

Thriller

Über dieses Buch

»Schmetterlinge im Bauch, Zukunftspläne, große Träume – alles weggewischt an dem Tag, an dem meine Schwester verschwand. Auch verschwand. Genau wie mein Vater. Spurlos. Zurück bleibt ein absurdes, schwarzes Loch, durch das man immer tiefer fällt. Kein Boden in Sicht. Ein Wurmloch aus purem Schmerz.«

Würdest du akzeptieren, wenn jemand einfach so aus deinem Leben verschwindet?

Dass die Polizei aufgibt, deine Zwillingsschwester zu suchen, weil es keine Spuren gibt?

Amber tut es nicht.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Christina Stein, geboren 1978 in Bonn, studierte Archäologie und Kunstgeschichte und arbeitet im Marketing einer großen Firma. Für ihre Kurzgeschichten und ihr Romandebüt wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden sich unter www.fischerverlage.de

Impressum

Außerdem von Christina Stein:

»Wonderland«

Originalausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Umschlagabbildung: plainpicture/Silveri und PixxWerk® unter Verwendung von Motiven von Shutterstock

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-7336-0320-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Playlist

Widmung

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Neunundzwanzig

Dreißig

Einunddreißig

Zweiunddreißig

Dreiunddreißig

Vierunddreißig

Fünfunddreißig

Sechsunddreißig

Siebenunddreißig

Achtunddreißig

Neununddreißig

Vierzig

Einundvierzig

Zweiundvierzig

Dreiundvierzig

Vierundvierzig

Fünfundvierzig

Sechsundvierzig

Siebenundvierzig

Achtundvierzig

Neunundvierzig

Fünfzig

Einundfünfzig

Zweiundfünfzig

Dreiundfünfzig

Vierundfünfzig

Epilog

Danksagung

Playlist

#SearchingLucy

Hurricane – Slow Meadow

Drifting – Nathan Ball

Muse – Dirk Maassen

Collide – Tom Speight

Familiar – Agnes Obel

At Last – Martin Landh

Für meine Mädchen

1.

Manchmal brauche ich für einen Einbruch nur zehn Sekunden. Zehn lächerliche Sekunden, in denen ich mein Werkzeug zwischen die Dichtungen schiebe und so lange herumruckele, bis ich die Schlossfalle zurückschieben und die Tür öffnen kann.

Meine Enttäuschung ist riesig. Der verlotterte Typ mit Hakennase, der in diesem Haus wohnt, hat die Tür nicht abgeschlossen, sondern nur hinter sich zugezogen. Was ein schlechtes Zeichen ist. Zumindest für mich. Für Lucy. Sie wird nicht hier sein. Wäre Hakennase ein Psychopath und hielte sie im Keller gefangen, würde er sich keine Nachlässigkeit erlauben. Dann hätte er auf jeden Fall abgeschlossen. Jeder Idiot weiß, dass eine nicht verschlossene Tür quasi offen ist.

Vorsichtig trete ich ein. Und sofort ist es da: das Kribbeln im Bauch, das sanfte Rauschen der Ohren. Ich bin in Watte gepackt, vielleicht auch in einen Astronautenanzug. Schwerelos könnte ich abheben, mitten in diesem Flur, der diesen speziellen Geruch verströmt, ein Gemisch, das mir inzwischen so vertraut ist, dass ich es mühelos benennen kann: Es ist talgig, leicht erdig und riecht immer nach ein paar mickrigen Bioabfällen, für die es sich nicht lohnt, den Mülleimer zu leeren. Es ist der Geruch eines einsamen Menschen.

Zuerst streife ich mir blaue Einweghauben über die Schuhe. Genau wie die Kriminalexperten aus Serien, die um eine Leiche rumwuseln und keine Spuren verunreinigen wollen. Netflixen hat ein paar Vorteile, zumindest lernt man alle Basics über Tatorte und die Bedeutung eines modus operandi. Den Rest kann man sich über YouTube aneignen.

Endlich entspanne ich mich, atme den traurigen Mief tief ein. Dies ist meine Auszeit. Ein kurzer Abstecher auf einen anderen Planeten, wo ich in meinem Raumanzug rumschwebe und es keine Schmerzen und brennende Stiche im Bauch gibt. Stattdessen rauscht Aufregung durch meine Adern, prickelnde Angst, elektrisierendes Adrenalin. Ein perfekter Cocktail. Besser als jeder Vollrausch.

Zuerst der Flur. Der schloddrige Mann besitzt kaum Sachen. Eine lieblose Garderobe mit grüner Regenjacke, Schirm und Pullover. Sandalen, die nach Opa aussehen. Schmale Ablage mit geschmacklos goldener Winkekatze (really???), Zeitungen und Briefen. Gleich werde ich den Stapel in Ruhe durchschauen, in Ruhe. Doch das Wichtigste zuerst: der Keller. Und das Hineinfühlen in das leere Haus, mein Tasten nach dem, was ich suche.

»Lucy?«

Das Wort ist nur geflüstert, brennt aber in meiner Kehle wie billiger Fusel. Ihren Namen auszusprechen stoppt die Adrenalinflut. Traurigkeit ist ein klebriges Spinnennetz. Selbst auf fremden Planeten nicht so leicht abzustreifen. Genauso wie die Tränen, die mir jetzt in die Augen schießen.

»Lu?«

Das Haus ist still und atmet Vergänglichkeit. Vom Flur führt eine Tür geradewegs in den Keller, das weiß ich, weil ich den Grundriss dieses Haustyps schon kenne, von anderen Einbrüchen. Man wird schnell süchtig, wenn man sich die Adrenalinspritze einmal in die Venen gejagt hat.

Obwohl ich aus gründlicher Beobachtung weiß, dass Hakennase acht Stunden weg sein wird, schalte ich das Licht der Kellertreppe nicht ein. Licht, das unerwartet ein- und wieder ausgeschaltet wird, kann Nachbarn irritieren, Paketboten. Wozu ein Risiko eingehen, wenn ich mit einer Taschenlampe ausgestattet bin? Natürlich ist es unheimlich, ins Dunkle runterzusteigen. Alles im Keller wirkt bedrohlich, selbst flauschige Wollmäuse, die durch meine Schritte sanft aufgewirbelt werden. Und schließlich suche ich dort unten etwas. Einen Hinweis nach Lucy. Also nach etwas, das noch schwärzer und gemeiner ist, als ich es mir vorzustellen wage.

Der Flur im Keller ist wie viele andere, die ich zuvor gesehen habe: leere Bier- und Weinflaschen, Wasserkisten, ein Schuhregal, in dem ein Paar Turnschuhe und klobige, verstaubte Wanderstiefel stehen. Nichts Außergewöhnliches also. Oder doch. Jedes Haus hat etwas Eigenes, Spezielles. Dieses hier ist besonders nichtssagend.

Dann der Schock. Das Neue. Etwas, das mir in meiner kurzen Karriere als Einbrecherin noch nicht passiert ist: Das Geräusch eines Schlüssels, der sich im Schloss dreht. Die Tür im Erdgeschoss geht auf. Im selben Moment lösche ich das Licht meiner Taschenlampe. Mein Herz rast, meine Halsschlagader verwandelt sich in einen fetten, pulsierenden Wurm. Hat Hakennase eine Putzfrau? Ist er zurück? WARUM?

Ich habe diesen Penner volle vierzehn Tage lang beobachtet, um seinen Alltag, seine Gewohnheiten zu bestimmen (inklusive Magnettracker an seinem verdammten Auto), wie kann es sein, dass er dreißig Minuten, nachdem er das Haus verlassen hat, wieder hier ist? Hat er sich krankgemeldet? Was vergessen? Was genau WILL er?

Er kruschelt im Flur rum, pfeift leise dabei. Leute, die pfeifen, fand ich schon immer latent psychopathisch. Und wahrscheinlich rast deswegen eine Gänsehaut über meine Haut. Er könnte alles andere als harmlos sein. Sein Leben könnte doch noch aus anderen Dingen bestehen als den Fahrten zum gähnend langweiligen Steuerbüro (vierzig elende Stunden pro Woche) und einem kurzen Abstecher zum Aldi. Nichts hat er ansonsten in seinem Leben. NICHTS. Keine Affäre, keine Besuche im Fitnessstudio, kein Treffen mit anderen Leuten.

Haus – Steuerbüro – Aldi – Haus.

Alles, was er zu seinem Vergnügen braucht, könnte sich innerhalb dieser vier Wände befinden, keine drei Meter von mir entfernt.

Mir ist so schlecht, dass ich am liebsten in die Wollmäuse kotzen würde. Mein Mageninhalt hangelt sich hoch, bleibt aber in der Kehle stecken.

Nicht kotzen, Amber! Nicht kotzen!

Stattdessen setze ich meine zittrigen Beine in Bewegung. Aber wohin? Waschküche? Unter die Kellertreppe? Letzteres ist eine verflucht schlechte Idee, denn die Treppe hat offene Stufen. Sollte er runterkommen, würde er mich sofort entdecken.

Bleibt nur der andere Raum. Der, vor dem ich Angst habe. Der, in dem Lucy versteckt sein könnte. Doch es nützt alles nichts, denn er setzt sich in Bewegung. Genau wie ich. So sachte wie möglich drücke ich die Klinke der verhassten Tür runter und stelle fest, dass sie unverschlossen ist. Schon poltern seine Schritte auf der Treppe.

Der KELLERTREPPE.

Ich schließe die Tür nicht hinter mir (keine Zeit!), sondern lehne sie nur sanft an und tapse so leise wie möglich ins Stockfinstere hinein. Wohin nur? WOHIN?

Ich kenne diesen Raum nicht, dieses schwarze Loch, deswegen habe ich eigentlich nur eine Möglichkeit: Mich in den toten Winkel hinter der Tür zu quetschen, dem schmalen Spalt zwischen Tür und Wand. Und schon ist er da. Im Flur. Und jetzt in diesem schrecklichen Raum, dessen Licht er pfeifend einschaltet. Ich versuche, nicht zu atmen, obwohl meine Lunge platzen will, verrücktspielt wie nach einem Tausend-Meter-Sprint. Was bin ich nur für eine Idiotin! Auf diese Weise will ich Lucy retten? Indem ich manisch in alle Häuser der Nachbarschaft einbreche, um sie zu suchen? Was, wenn meine Theorie stimmt und Hakennase tatsächlich etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat? Wenn ich einem Psychopathen direkt in die Arme laufe? Und keiner ahnt was von meinem Aktionismus? Hätte ich in meinem Zimmer nicht wenigstens einen Zettel mit meinem Vorhaben hinterlassen können? Etwas in die Richtung: Bin heute, am 10. Dezember, bei Verdächtigem XY in der Psychopathenstraße 1a?

»Wo is’n das jetzt?«, nuschelt mein Nachbar in den Raum rein.

Ich selbst stehe zur Salzsäule erstarrt und sehe absolut nichts, weil die Tür, die mich verbirgt, meine Sicht versperrt. Dann der nächste Schock. Die Tür bewegt sich, will langsam zufallen und mich mit Hakennase im Raum einsperren. Wieder krabbelt etwas aus meinem Magen hoch. Fest steht: Das ist mein letzter Einbruch. Und sollte ich es doch wieder versuchen, dann ohne vorher was gegessen zu haben. Vorsichtig strecke ich die Hand aus und halte die Klinke fest, verhindere auf diese Weise, dass die Tür zufällt.

Mr. Schlodder wühlt währenddessen in etwas, das sich nach vollgestopfter Kiste anhört.

»Ach, Scheiße … neee, oder? Diese Schlampe! Ach, hier …!«

Schlampe.

Schlampe?

Bitte, Gott, lass ihn nicht Lucy meinen, lass ihn gehen, lass ihn …

Wieder ein unerwartetes Geräusch. Wenn auch ein vertrautes. Meistens zu hören von Tom, meinem fünfjährigen Bruder, wofür ich ihm jedes Mal den dürren Hals umdrehen könnte. Hakennase hat kräftig einen fahren lassen. Sofort wird mir noch schlechter.

Dann setzt er sich in Bewegung. Mein Herz setzt einfach aus, als ich spüre, dass er in Richtung Ausgang geht. In meine Richtung. Zwei Sekunden, in denen ich mit der nackten Betonwand des Kellers verschmelzen will. Dann schaltet er das Licht aus und schließt die Tür hinter sich. Einfach so.

Bin ich davongekommen.

Es sei denn …

Er wird mich nicht einschließen, oder? War da von außen ein Schlüssel an der Tür? Was zum Teufel soll ich dann machen? Habe ich mit dem Handy hier Empfang? Kann ich eine Innentür picken? Was, wenn …?

Aber er stampft schon wieder die Kellertreppe hoch.

Ich atme flach, will seinen stinkenden Furz nicht einatmen. Trotzdem kriecht sein Gestank in meine Lunge, werden sich meine Synapsen für immer an diesen speziellen faulen, gleichzeitig süßen Geruch erinnern.

Dann die Dunkelheit. Diese absurde Schwärze, die mich umklammert und alles, was hell und gut ist, einfach rauspressen will. Noch immer halte ich eine Hand vor den Mund, muss den Brechreiz unterdrücken. Wann wird er wieder gehen? Und wer ist die Schlampe, von der er genuschelt hat?

Vage nehme ich seine Schritte über mir wahr. Dann ein lauteres Geräusch. Als wäre die Haustür ins Schloss gefallen. Langsam, fast wie in Zeitlupe, hebe ich die Hand mit der Taschenlampe und schalte sie ein. Fast gleichzeitig durchzuckt ein piepsendes Geräusch die Stille – eine WhatsApp-Nachricht, die nebenbei eingetrudelt ist. Okay. Spätestens jetzt kann ich den Brechreiz nicht mehr unterdrücken. Ich stürme aus dem Raum und torkele wie eine Besoffene zur Waschküche, wo ich ein Becken vermute. Es muss einfach da sein.

ES MUSS. Wenn nicht, weiß ich nicht, wie …

Und schon kommt alles raus. Milchkaffee, breiiges Müsli. Während Hakennase vor der Tür sein Auto startet, fällt mir sein widerlicher Furz ein, und ich reihere die letzte Rosine, das letzte einsame Haferflockenblatt raus. Großartig! Einfach mega! So sieht das aus, wenn man am Tatort keineDNA hinterlassen will: Man kübelt einfach in die Waschküche!

Aber immerhin gab es hier tatsächlich ein Waschbecken! Und immerhin habe ich es getroffen! Und hey – ich trage Einweghauben über den Schuhen (obwohl die Scheißdinger viel zu rutschig sind, vor allem wenn man sich schnell irgendwo verstecken muss). Einweghandschuhe hab ich auch an! Aber mein Handy lautlos stellen? Im Leben nicht dran gedacht! Was bin ich nur für ein jämmerlicher, bemitleidenswerter Vollpfosten! Was wäre gewesen, wenn das Handy gepiepst hätte, während dieser Typ direkt neben mir stand?

Und wer schreibt an einem lausigen Montagmorgen überhaupt WhatsApp?

Nike, aha. Meine geliebte Freundin.

Hey. Wie geht’s dir? Vermiss dich voll. Bin froh, wenn du morgen wieder in die Schule kommst. Auch wenn’s dir wahrscheinlich anders geht. Bin für dich da, okay?

Okay, Nike, danke für dein Mitgefühl!

Bei dem Gedanken an Schule würde ich am liebsten gleich weiterreihern. Sofort sticht Taylor in meine Gedanken, sein dunkelblonder Wuschelkopf, seine verflucht schönen, türkisfarbenen Augen, sein albernes Sixpack, das er auf Instagram postet. Dieser Arsch. Wenn ich einen Menschen in diesem Universum niemals wiedersehen will, dann ihn. Und doch muss ich morgen notgedrungen im selben Raum sitzen wie er.

Ich beseitige so viele DNA-Spuren von mir, wie es geht. Sprich: Ich wische die Kotze im Becken weg und lasse kräftig Wasser durchs Rohr laufen. Trotzdem könnte es hier heute Abend noch müffeln. Auch egal. Hakennase wird deswegen nicht die Bullen rufen.

Die Waschküche ist genauso einsam wie der Rest des Hauses: ein Wäscheständer mit wenigen, teilweise löchrigen Socken und Boxershorts, die ich mir lieber nicht so genau anschaue. Und nicht zum ersten Mal stelle ich mir die Frage: Warum lebt Mr. Schlodder allein in einem so großen Haus? Schnell werfe ich einen Blick auf mein Handy. Ich habe eine App installiert, mit der ich sein Auto tracken kann. Er ist unterwegs zur Arbeit nach Wiesbaden, wie immer. Hauptsache weg. Was mich aufatmen lässt. Jetzt kann ich meine Erkundungen in Ruhe fortsetzen. Dazu schalte ich sogar das Licht in dem verhassten Kellerraum an.

Das fensterlose Loch ist, bis auf ein paar wenige Regale, leer. Einige Umzugskisten stehen wahllos rum, und ich verstehe: Er ist nie richtig angekommen, hat nicht alles ausgepackt. Lustlos trete ich an die erste Kiste ran und ziehe das gerahmte Bild einer Mitfünfzigerin heraus. Mich schaut eine Frau mit braunen Locken an, die ihre Blütezeit zweifellos in den 80ern erlebt hat. Nur so ist der blaue Lidschatten zu erklären. Sie sieht aus wie eine Uschi und ist überall in dieser Kiste zu finden: Es gibt Aufnahmen von ihr im Bikini am Strand, in Wanderkluft auf einem Berg, mit einem Glas Wein in der Hand. Manchmal trägt sie auch nichts und räkelt sich auf einem Laken (unrasiert, Muschipelz).

Von meinem Nachbarn ebenfalls verschiedene Versionen: jünger, mit Lederjacke und Bikerschuhen, strahlendes Lachen, im Hintergrund eine Harley. Mit Freunden in einer Kneipe. Mit Hund auf einem Sofa, mit Hund auf einer Wiese. Und immer wieder Uschi. Ist sie die Schlampe, von der er genuschelt hat?

Ich stöbere in den anderen Kisten herum, finde allerdings nichts außer alten Klamotten und sinnlosem Haushaltsgerümpel: Tischgrill (come on!), Ventilator, selbst bedruckte Tassen und Kissen mit Fotoaufnahmen des Hundes und einer mit Herzchen verzierten Aufschrift: Ich liebe dich! Echt jetzt?

Zurück im Erdgeschoss, schaue ich mir das Wohnzimmer genauer an: Ledersofa mit bordeauxroten Kissen, die Wände kahl bis auf zwei großformatige Landschaftsaufnahmen, die mit 100 %iger Sicherheit aus einem schwedischen Einrichtungshaus stammen. Neben einer Mega-Glotze hockt eine mild lächelnde Buddha-Statue – der einzige Versuch, dem Wohnzimmer eine halbwegs dekorative Note zu verpassen.

Zuletzt eine Fernsehzeitschrift auf der Couch und somit der letzte, ultimative Beweis, dass ein alter Sack in diesem Haus wohnt. Ich meine keiner, aber auch absolut keiner, den ich kenne, würde sich noch eine Fernsehzeitschrift kaufen (schon mal was vom Internet gehört, Alter?).

Der Kühlschrank ebenfalls eine karge Landschaft: Aldi-Lyoner, Aldi-Käse, Aldi-Senf, Aldi-Bier. Letzteres ist an Traurigkeit nicht zu übertreffen. Niemand sollte so tief sinken und Bier aus Plastikflaschen trinken. Oder so verdammt einsam sein. Am liebsten würde ich ihm eine Suppe kochen. Damit ihn irgendwas Warmes empfängt, sobald er nach Hause kommt.

Die Post im Flur bestätigt mir, dass Hakennase Stefan heißt (was ich durch Recherche bereits wusste), vor kurzem zwischen Wiesbaden und Eltville geblitzt wurde und im März eine zweiwöchige Thailandreise gebucht hat. Inzwischen halte ich es für ausgeschlossen, dass er etwas mit Lucys Verschwinden zu tun hat, aber ganz sicher kann man sich nie sein, weswegen ich mich, obwohl mich trotz meiner Lama-Attacke schon wieder schrecklicher Hunger plagt, ins erste Obergeschoss schleppe.

Sein Schlafzimmer ist hellgrau gestrichen und riecht nach kaltem Schweiß und abgestandenem Furz. Sein Bett ist nicht gemacht, auf dem Nachttisch liegen mehrere Thailand-Reiseführer und ein Krimi. Der Inhalt seines Kleiderschrankes ist nicht viel aufregender, aber trotzdem durchsuche ich alles konsequent, selbst seine Wäscheschublade, wo ich ein stattliches Bündel mit Scheinen entdecke. Wie viel mag das sein, viertausend Euro, vielleicht mehr? Stefan scheint jedenfalls nicht der Hellste zu sein. Eine Haustüre, die nicht abgeschlossen ist und ein Geldversteck neben Socken und Unterhosen. Ein Schlaraffenland für Einbrecher, die genau dieses Szenario suchen.

Ich beschließe, mir zweihundert Euro zu mopsen, weil die GPS-Tracker, die ich parallel an diverse Autos geklemmt habe (insgesamt sind es sechs), ein Vermögen gekostet haben.

Im Arbeitszimmer hängt ein Queen-Poster, der Schreibtisch ist staubig und mit Papierstapeln überhäuft. Obwohl mir inzwischen gähnend langweilig ist, fahre ich seinen Laptop hoch und probiere diverse Passwörter aus. Das Wichtigste ist hierbei sein Geburtsdatum, das ich schnell in einem der rumliegenden Briefe finde.

15. Juni 1963. Eine Zeit, in der man noch Fernsehzeitschriften kaufte.

Ich probiere es mit Stefan63, Stefan1963, STEFAN63 in allen möglichen Kombinationen, danach Juni1963 und immer so weiter. Vergeblich. Mit knurrendem Magen lasse ich meinen Blick durchs Zimmer gleiten, bis er auf dem Queen-Plakat hängen bleibt – anscheinend einer originalen Tourwerbung aus dem Jahr 1978 (die erste coole Sache, die in diesem Haus zu finden ist).

Okay. Dann versuche ich es damit. Freddy1978, freddy1978, Mercury1978, mercury1978, fmercury1978.

Das Letzte funktioniert. Einfach so. Sofort kribbeln meine Hände, nimmt der Adrenalinrausch zu. Vielleicht finde ich was. Irgendwas.

Das ihn doch mit meiner Schwester in Zusammenhang bringt. Vielleicht sogar mit Dad. Der sich über unseren Nachbarn ein paarmal lustig machte, ohne ihn richtig gekannt zu haben.

»Warum wohnt der in so einem großen Haus, was meinst du, Amber? Hast du gesehen wie verwahrlost sein Garten ist? Halte dich bloß von dem fern! Am Ende quält der hübsche Mädels im Keller, haha!«

Haha, Dad.

Haha.

Hübsche Mädels, die im Keller gequält werden. Wirklich sehr lustig!

Ich sehe ihn so klar vor mir. Wie er lacht. Die weißen Zähne, sein kratziges Kinn, das Grübchennest an der einen Wange. Als Kind bohrte ich meine Finger hinein, brachte ihn manchmal zur Weißglut damit.

Andere Erinnerungen beginnen schon zu verblassen. Wie genau putzte er sich die Zähne, wie roch er, schnäuzte sich die Nase, welche Radtour haben wir als Letztes unternommen?

Na toll, der Bildschirm verschwimmt vor meinen Augen. Dicke, potenzielle DNA-Spuren kullern meine Wangen runter, schnell wische ich sie weg. Fange ich einmal mit der Heulerei an, brauche ich ewig, bis ich mich wieder beruhigt habe. Und schließlich bin ich hier, um mich abzulenken. Um auf einem fremden Planeten gemütlich rumzuschweben.

In Stefans Mails nichts Auffälliges. Zunächst. Man muss geduldig sein, genau wie mit Passwörtern. Irgendwann stoße ich auf eine Kommunikation mit Monika alias Uschi, die sich offensichtlich das ehemals gemeinsame Steuerbüro inklusive des neuen Geschäftspartners Raffael unter den Nagel gerissen hat. Stefan-Hasi wurde zwar ausbezahlt, beschimpft sie aber regelmäßig per Mail (»Bedeutet ein Eheversprechen eigentlich gar nichts?« – »Ich habe euch vertraut!« – »Raffael war mein bester Freund!«).

Die Tatsache, dass Hakennase ausbezahlt wurde, erklärt zumindest sein großes Haus.

Ansonsten das Übliche: ein paar Mails mit losen Bekanntschaften. Sein Internetverlauf ist auch nicht besonders aussagekräftig: Preisvergleiche von Handys, Wettervorhersage, harmlose Pornos. Ich schnüffele noch ein wenig in seinen Ordnern rum, fahre den Laptop aber schnell runter.

Es gibt keine Spuren von Lucy oder meinem Vater. Nichts.

Unsanft lande ich wieder in meiner Welt, in der mir immer übel ist.

So fühlt es sich an, wenn einem kurz mal das Herz rausgerissen wird. An den Eingeweiden rumgekratzt wird, der Seele.

Unten im Flur checke ich ein letztes Mal die Tracking-App. Nur um ganz sicherzugehen, dass er nicht doch wieder vor dem Haus steht.

Und siehe da: Er ist nicht auf der Arbeit. Er ist zwar nach Wiesbaden gefahren, aber nicht zur üblichen Adresse, sondern in die Mainzer Straße. Was genau treibt er da?

Ein Check der besagten Hausnummer ergibt: Crazy Sexy.

Oh, Mann. Ein Puff. Really? Um zehn Uhr morgens? Allein bei der Vorstellung streift ein kalter Schatten mein Herz. Er ist so verdammt einsam. Vielleicht noch mehr als ich. Hat der Puff zu dieser Zeit überhaupt schon geöffnet? Für besonders verzweifelte Fälle? Und warum kam er davor noch mal nach Hause? Braucht er dafür etwa ein Bild von Uschi? Oder betreibt er geheime Voodoo-Praktiken?

Wird wohl ein ewiges Mysterium bleiben. Aber wenigstens hat Nike ihre verfluchte Nachricht nicht drei Minuten eher abgesendet. Und wenigstens hatte ich vorhin das Licht im Keller nicht eingeschaltet. All das hätte böse enden können. Scheiße, mir ist so was von schlecht.

2.

Hakennase war mein fünfzehntes Mal. Also sein Haus. Seit gut drei Wochen breche ich inzwischen ein. Manche der Häuser sind nicht abgeschlossen, wie das von Stefan. Andere sind es, aber mit dem passendem Werkzeug kann ich fast alle Schlösser knacken. Manche Türen wiederum haben ein Schloss mit Bohrmuldenschlüssel, wo ich selbst mit dem besten Pickset nicht reinkomme (dafür fehlen mir noch ein paar Monate/Jahre Übung). In diesem Fall steige ich über Fenster oder Terrassentüren ein, manchmal komme ich auch gar nicht in die Wohnungen. Aber meistens schon.

Ich breche nur tagsüber und an Wochentagen ein. Wenn alle arbeiten. Wenn die Straßen leer, die Häuser still sind. Und obwohl ich die Bewohner zuvor intensiv beobachte, klingele ich vor jedem Einbruch mindestens zwei, drei Minuten Sturm – ein Trick, den ich mir in einer Doku auf YouTube abgeschaut habe. Intensives Sturmklingeln zermürbt jeden, und liegt er noch so krank im Bett.

Ein Vorteil ist, dass ich viele der Häuser und Wohnungen bereits kenne. Die Menschen darin natürlich auch. Manche sind unmittelbare Nachbarn, Freunde oder Bekannte. Bei einigen weiß ich sogar, unter welchen Blumentöpfen der Ersatzschlüssel versteckt liegt.

Natürlich fühlt es sich falsch an, in das Haus eines Freundes einzubrechen. Total falsch. So falsch, dass die Wände wackeln und über mir zusammenstürzen wollen. Wie bei einem Erdbeben. In diesem Fall lege ich mich auf das fremde Sofa und starre eine Weile geradeaus.

Bei Anke und Matteo, auf deren Kinder ich bestimmt schon hundertmal aufgepasst habe, bin ich dabei sogar eingeschlafen. Auf dem türkisfarbenen Sofa, das ich so liebe. Gleich neben Mias Stoffhasen, dessen Schnauze sie mit meinem Lippenstift rot angemalt hat.

Natürlich war das fatal (also das Einschlafen, nicht das mit dem Lippenstift), aber zum Glück bin ich rechtzeitig wieder aufgewacht. Und selbst wenn Anke mich erwischt hätte. Wahrscheinlich hätte sie mir erst mal einen Tee gekocht und mich in den Arm genommen.

Wer weiß.

Die Häuser und Wohnungen von Freunden erzählen alle eine ähnliche Geschichte: von Menschen, die zu sehr im Leben stehen, um alles genau zu nehmen. Eine vergessene Socke in der Ecke, ein Teller mit Krümeln, der nicht sofort in die Spülmaschine geräumt wurde. Trotzdem suche ich alles durch: ihre Keller, Unterlagen, nach Möglichkeit den Browserverlauf der Laptops. Man weiß ja nie.

Ich grabe nach einem Schattendasein, einer Unterwelt zwischen dem Leben, das sie vorgeben, und dem, das sie wirklich führen.

Der Tag ist strahlend blau. Ich schleppe mich in die Stadt, die Luft ist so kalt, dass ich weiße Wölkchen ausatme. Wiesen, Beete und Autos sind mit pudrigem Frost überzogen.

Beim Bäcker verschlinge ich Croissant und Milchkaffee, wobei ich versuche, nicht an Stefans ekligen Furz zu denken. Ein Blick auf mein Handy verrät mir, dass er im Sexy Crazy fertig und wieder auf der Arbeit ist. Heute Abend werde ich den Magnettracker von seinem Wagen entfernen und den nächsten Verdächtigen unter die Lupe nehmen. Die Vorbereitungen für die nächsten Einbrüche werden allerdings schwierig werden. Meine Mutter erwartet von mir, dass ich morgen wieder in die Schule gehe. Was macht das bitte schön für einen Sinn, so kurz vor Weihnachten? Heute ist der zehnte Dezember!

Aber sie insistiert, behauptet, ich würde ansonsten den Anschluss verlieren. Ich müsse irgendwann wieder gehen.

Wen interessiert die fucking Schule? Ausbildung, Zukunft, Träume – alles weggewischt an dem Tag, an dem meine Schwester verschwand.

Auch verschwand. Genau wie mein Vater nur einige Wochen vor ihr.

Spurlos, ohne die geringste Andeutung, in der Nacht von Halloween, gleich nachdem sie auf Taylors Party gewesen war.

Als würde es nicht reichen, dass nur ein Familienmitglied von jetzt auf gleich verschwindet. Als bräuchte man diese Erfahrung in der doppelten Dosis: zweimal Verzweiflung, zweimal dieses absurd schwarze Loch, durch das man immer weiter fällt. Kein Boden in Sicht. Wurmloch aus purem Schmerz.

Wie soll ich Taylor morgen in die Augen sehen? Wie soll ich mich auf den Unterricht konzentrieren, die mitleidigen Blicke der anderen ertragen? Zwar gibt es den einen oder anderen Lehrer, den ich mag. Anne Hagen (Deutsch) zum Beispiel. Oder Lutz Lüttich (Sport und Geschichte). Aber die werden alles noch schlimmer machen! Bei ihnen genügt ein Blick, eine mitfühlende Geste, um die Kontrolle zu verlieren und mit der Heulerei anzufangen!

Nein, ich kann morgen nicht zur Schule gehen. Jedenfalls nicht einfach so. Nicht ohne Schutzpanzer.

Deswegen stehe ich vor dem Friseur. Es ist einer dieser Läden, in die man auch ohne Termin reintrudeln kann, weswegen ich erst mal im Eingangsbereich rumlungere und mich frage, ob ich meiner Sache sicher bin. Was ich bin. Und was auch besser ist, denn schon kommt eine Mitarbeiterin auf mich zu (brauner Bob, Nasenpiercing, Tätowierung an den Unterarmen) und lädt mich ein, Platz zu nehmen. Ich hätte Glück. Heute wäre nicht so viel los.

Ungefragt öffnet sie meinen Zopf und durchwuselt meine Haare, die mir in langen dunkelroten Wellen über die Schultern quellen.

»Wow!!! Die sind ja mega! Spitzen schneiden?«

»Nein, ich will sie ab. Pixie Cut!«

Ich betrachte ihr hübsches, blauäugiges Gesicht im Spiegel und kann regelrecht zusehen, wie sie blass wird.

»Nicht dein Ernst, oder?«

»Doch. Bin mir sicher!«

»Nein«, sagt sie und fixiert meine Haare wieder mit dem Gummi, als könnte sie ihre Entscheidung auf diese Weise in Stein meißeln.

»Mache ich nicht! Musst woanders hingehen!«

»Woanders bekomme ich aber heute keinen Termin mehr!«

»Das war also eine spontane Idee von dir, ja? Wusst ich’s doch!«

Ihr gelingt ein mildes Lächeln, das ein wenig Farbe auf ihre Wangen zurückzaubert.

»Bitte schlaf noch mal drüber! Solche Haare sind voll was Besonderes, die schneidet man nicht so einfach ab!«

»Muss aber sein!«

»Nein, muss es nicht!«

Ich stelle fest, dass sie gar nicht so viel älter ist als ich. 22, vielleicht 23 Jahre? Sie wirkt wie eine, mit der man lachen und bis spät in die Nacht feiern kann.

Scheiße. Ich hatte mich so sehr auf einen Kaffee, die Kopfmassage und den neusten Tratsch aus diversen Zeitschriften gefreut! Aber dann eben nicht. Ich schlage die Augen nieder und stehe ruckartig auf. Während ich mich an ihrem Wagen mit den Friseurutensilien vorbeiquetsche (Aufschrift mit dem Namen Leila), kommt mir ein Gedanke. Eine intuitive Idee, die ich in die Tat umsetze, bevor ich es mir anders überlegen kann. Dann verlasse ich das Geschäft.

Leila raunt mir noch ein »Tut mir leid!« und »Schlaf drüber!« zu, aber ich drehe mich nicht mehr um, sondern gehe schnurstracks zum Rhein, wo einsame Spaziergänger ihre Runden und Möwen ihre Kreise ziehen.

Eine Ewigkeit starre ich auf den Fluss. Lasse das Wasser und unzählige Erinnerungen vorbeiziehen.

Lucy und ich, wie wir als Kinder die Enten gefüttert haben. Die Brotkrumen in die Luft geworfen haben, anstatt auf das Wasser, damit die Möwen sie direkt aus der Luft wegschnappen. Mein erster Kuss, stromaufwärts. Taylor, dessen Hände meine Brüste streicheln, mein Gesicht, meine Haare. Sein warmer Bieratem, das kehlige Lachen.

Jetzt dringt Kälte in jede Pore meines Körpers. Warum muss der Boden schon gefroren sein? Ich stelle mir Dad und Lucy vor, wie sie darin liegen, dicht verpackt in diesen Kühlschrank. Irgendwo müssen sie schließlich sein. Auf oder unter irgendeinem Fleckchen kalter Erde.

Ich kauere nah am Wasser. Gleich am Ufer, an einer Stelle, an der sich Strandgut türmt, das der Fluss glattgelutscht hat. Wieder sticht eine Erinnerung in mein Herz. Lucy und ich haben mal so einen riesigen glatten Ast den ganzen Weg bis nach Hause geschleppt, um ihn dort bunt anzumalen und ein Piratenschiff im Garten zu bauen. Noch immer liegt er irgendwo rum, ich glaube in der Garage, wo meine Mutter alle möglichen verrückten Andenken sammelt.

Endlich ziehe ich meine Mütze vom Kopf. Und endlich greife ich zu der Schere, die ich aus Leilas Utensilienwagen mitgenommen habe.

Obwohl ich eigentlich nichts klaue. So eine Art Einbrecher bin ich nicht. Na gut, die zweihundert Euro aus Stefans Unterhosendepot. Aber das war was anderes! Mundraub. Unsere finanzielle Situation zu Hause ist … schwierig. Dads Gehalt wurde eingefroren, Witwengeld bekommt Mum nicht. Noch nicht. Weil mein Vater ja noch leben könnte.

Ich lege mir die langen Wellen über die Schultern und schneide einfach drauflos. Schmeiße die Strähnen in den Rhein, der sie bis in die Nordsee tragen soll. Mein altes Leben ist futsch. Weg ist die stille, liebe Amber, die zu allem Ja, Bitte, Gerne und Danke sagte.

Was soll ich mit diesen Locken? Darauf warten, dass ein neuer Taylor kommt und sie streichelt?

Taylor, was ist das überhaupt für ein beschissener Name? Seine Eltern heißen Britta und Uwe, sind stinknormale Deutsche. Warum verpassen sie ihrem Sohn so einen affigen Namen? Damit er was Besonderes ist, was Großes?

Lucy und ich haben zugegebenermaßen auch ungewöhnliche Namen. Aber Dads Mutter war nun mal Engländerin, weswegen wir mit unserem Vater oft Englisch sprechen. Sie war Diplomatin, genau wie mein Großvater, beide lebten in Bonn, später in Berlin.

Dad nannte Lucy nach meiner Großmutter. Und Amber … das bedeutet Bernstein. Als meine Eltern zum ersten Mal meinen winzigen Kopf mit ein paar roten Löckchen sahen, beschlossen sie, mich so zu nennen. Angeblich noch im Kreissaal.

Ich starre auf den Haarmatsch im Wasser. Nix Nordsee, es bleibt alles im Treibgut stecken. Ich suche einen Stock und schiebe einige Haare in den Strom, gebe es aber irgendwann auf. Was soll’s. Keinen wird’s scheren. Gut, dass ich sie los bin. Auch wenn ich heule. Einer Version von mir nachtrauere, in der alle meine tollen, langen Haare bewundern. Aber es ist eh keine Lucy mehr da, die sie flechten könnte.

Als ich mich vom Wasser abwende, schaue ich zur Rheinpromenade. Vorhin war sie praktisch leer. Doch jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Bild verrutscht, hat sich ein Fremdkörper dazwischengeschoben.

Da vorne auf der Bank sitzt dieser Typ. Der Neue. Jamie.

Noch so ein Wichtigtuer mit affektiertem Namen. Er ist an unsere Schule gekommen, kurz bevor Lucy verschwand. Wie immer hängen ihm seine braunen Strähnen tief ins Gesicht. Als wollte er sich hinter ihnen verstecken. Er schaut einen auch selten direkt an, sein Blick hat immer etwas Verhuschtes, Schüchternes. Obwohl er eigentlich schöne Augen hat. Sie sind braun, mit Wimpern, die für einen Typ unverschämt lang sind. Was genau treibt der hier? Um halb zwölf mittags? Offensichtlich macht er blau. Oder ist krank. Muss der mir so auf die Pelle rücken? Hat der das mit dem Haareschneiden etwa live mitbekommen? Muss er ja, immerhin hockt er da. Oh, Fuck.

Für einen kurzen Moment kreuzen sich unsere Augen, heftet sich sein Blick mit unerwarteter Intensität auf mein tränenverschmiertes Gesicht. Mann, seine Augen sind gar nicht braun. Sie sind fast schwarz. Zwei Brunnenschächte, in die man reinstürzen will. Warum hat der plötzlich so einen krassen Röntgenblick? Und da ist noch mehr. Ein Flackern, das ich nicht deuten kann.

Abrupt wendet er sich ab, starrt jetzt auf einen Gegenstand in seiner Hand, ein kleines silbernes Kästchen. Einen Tick zu schnell lässt er es in seine Jackentasche gleiten. Was wohl da drin ist? Ich muss auf jeden Fall bei ihm einbrechen! Er steht ganz oben auf meiner Liste. Ich habe auch schon einiges über ihn rausgefunden. Seine Mutter ist relativ klein und braunhaarig, mit einem Gesicht voller Sommersprossen. Meistens hält sie ein Kind an der Hand, ein Mädchen mit struppigen Haaren und bunten Strumpfhosen, so alt wie Tom, wahrscheinlich seine Schwester. Sie arbeitet als Erzieherin in dem Kindergarten, in den sie morgens ihre Tochter bringt. Jedenfalls habe ich ihren Namen auf der Website der Einrichtung gefunden: Julia Braun. Jamies Vater habe ich noch nie gesehen. Ob seine Eltern geschieden sind?

Jamie selbst war monatelang auf Instagram aktiv. Genau genommen bis September, seitdem gibt es keine Einträge mehr. Davor scheint er viel unterwegs gewesen zu sein, hat Landschaftsaufnahmen von Island gepostet, den Dolomiten. Anscheinend ein Outdoorfreak. Auf Selfies sieht man ihn lachen, strahlen, und dabei ist mir zum ersten Mal die Lücke zwischen seinen Schneidezähnen aufgefallen. Im echten Leben habe ich sie nie bemerkt. Was dafür spricht, dass er viel zu selten lacht.

Und jetzt hockt er hier am Rhein, um mir diesen unglaublich privaten Moment zu stehlen! Dieser Arsch! Wenn ich Pech habe, weiß es morgen die ganze Schule. Warum lungert er nicht zu Hause auf dem Sofa rum, wenn er schon blaumachen muss?

Nichts läuft wie geplant. Schnell ziehe ich meine Mütze auf. Jetzt hebt er auch noch die Hand zum Gruß. Zaghaft, irgendwie zurückhaltend. Erwartet er, dass ich ihm zuwinke, nachdem ich mir die Haare abgeschnitten habe und dabei in Tränen ausgebrochen bin?

Ruckartig wende ich mich ab und stampfe wieder zurück in die Stadt, geradewegs in den Friseursalon.

Leila schaut mich überrascht an.

»Wieder da?«

Ich nicke und ziehe meine Mütze vom Kopf. Dieses Mal wird sie nicht blass, sondern bekommt komische rote Flecken auf den Wangen.

»Scheiße, was hast du gemacht???«

»Bitte schneide du den Rest«, weiche ich ihrer Frage aus und setze mich wie selbstverständlich auf den nächsten freien Stuhl. Dabei bewaffne ich mich mit einer Gala, damit sie erst gar nicht auf die Idee kommt, mich wieder wegzuschicken.

Sie steht noch einen Moment perplex hinter mir, setzt sich dann aber in Bewegung.

»Willst du … ’nen Kaffee?«

Ich nicke und sehe sie im Nebenzimmer verschwinden. Sofort nestele ich ihre Schere aus meiner Tasche und lege sie zurück an ihren Platz. Ich bin keine Diebin, wie gesagt. Nur unglaublich verzweifelt. Was mir mein Spiegelbild bestätigt. Mein Gesicht ist nicht nur blass, es sieht so fahl aus. Und meine Haare … die totale Katastrophe! Vielleicht war es doch nicht die beste Idee, zum Friseur zu gehen. Nicht wegen des neuen Schnitts, sondern wegen dieser verdammten Spiegel. Hier bin ich gezwungen, mich zu betrachten.

Seit Wochen schon weiche ich meinem eigenen Anblick aus, will diesem Mädchen mit den eingefallenen Wangen nicht begegnen. Das 100 %ige Abbild eines geprügelten Hundes.

Leila bemüht sich um gute Laune. Während ich mich an der warmen Tasse festhalte, zupft sie meine Haare zurecht und macht Vorschläge, was genau wir machen könnten.

Sie hat ein schönes Lachen, voller Lebensfreude. Ich glaube, ich bin auch einmal so gewesen. Irgendwann. Auf einem anderen Planeten.

3.

In nicht mal dreißig Minuten sind wir fertig. Leila quiekt vor Begeisterung.

»Du hast voll das hübsche Gesicht, das sieht man jetzt viel besser! Echt mega! Ich hatte erst Zweifel, aber na ja, du hattest recht! Krasse Typveränderung! Was hast du denn mit deinen Locken gemacht? Hoffentlich nicht weggeschmissen? Da kannst du richtig Kohle für bekommen! Soll ich versuchen, sie für dich zu verkaufen?«

Während ich den Kopf schüttele, spüre ich die neue Leichtigkeit. Mein Kopf fühlt sich klarer an, befreiter. Wenigstens eine Last, die mir von den Schultern gefallen ist.

Ich gebe Leila ein sattes Trinkgeld aus Stefans Unterhosen-Depot und trete zurück in den blauen klaren Tag.

Ich fühle mich etwas besser, weiß aber, dass mein Schutzpanzer noch nicht fertig ist. Dass etwas Entscheidendes fehlt.

Mein nächstes Ziel ist der DM, wo ich vor einem Spiegel mit meinem Experiment starte. Grundierung, etwas Rouge, danach schwarzer Lidschatten, schwarzer Kajal. Es ist das erste Mal seit gefühlten tausend Jahren, dass ich mich schminke. An Smokey Eyes habe ich mich noch nie rangetraut, und entsprechend zittrig wird der Lidstrich. Außerdem dauert es ewig, bis ich fertig bin. Das Ergebnis ist befremdlich. Aber irgendwie gut. Komplette Typveränderung. Meine Augen strahlen doch. Mag daran liegen, dass dieser satte schwarze Farbton das Grün meiner Iris hervorhebt.

Nachdem ich schätzungsweise eine Tonne Schminke gekauft habe, mache ich mich auf den Weg zurück nach Hause. Längst ist es nach Mittag. Mit etwas Glück wird Mum aufgestanden sein und Hunger haben. Wovon ich aber nicht ausgehe. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie noch immer im Bett liegt. Dass ihr Kopf dröhnt, ich ihr erst einmal eine Flasche Wasser und eine Schmerztablette ans Bett bringen muss.

Je näher ich unserem Haus komme, desto schlechter geht es mir, werde ich reingezogen in dieses Loch aus Übelkeit und pochenden Kopfschmerzen. Dabei war es früher bei uns zu Hause mal anders: heller, wärmer. Ich will nicht sagen, dass wir uns nie gestritten haben (haben wir!), dass es keinen Stress gab (gab es!), aber zumindest gab es im Kühlschrank etwas zu essen, und meine Mutter stellte alle paar Tage einen Strauß frischer Blumen auf dem Tisch. Es roch bei uns immer nach Rosen und ein wenig nach Lavendel.

Als ich unsere Tür aufschließe, stelle ich fest, dass das Radio läuft. Was ein gutes Zeichen ist. Mum hörte früher immer Radio, ließ sich von der Musik und dem Geschnatter der Sprecher einlullen.