9,99 €

Mehr erfahren.

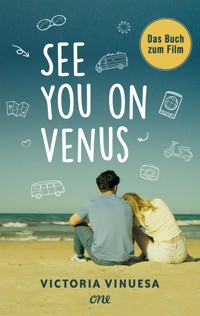

- Herausgeber: ONE

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Ein wunderschöner Roman über die großen Fragen im Leben, über das Im-Jetzt-Sein und eine unglaublich berührende Liebesgeschichte, die mit einem Roadtrip in Spanien beginnt

Die 17-jährige Mia wurde mit einem Herzfehler geboren. Angst vorm Tod hat sie nicht - aber zu sterben, bevor sie ihre leibliche Mutter ausfindig machen konnte, kommt für sie nicht infrage. Deswegen beschließt sie kurz vor ihrer nächsten OP, nach Spanien zu reisen, um die Frau zu treffen, die sie als Baby weggegeben hat.

Kyles Leben nahm vor einem Monat eine drastische Wendung, als er einen Autounfall verursacht hat, bei dem sein bester Freund ums Leben kam. Seitdem wird er von Schuldgefühlen zerfressen. Als er kurz davor ist, von einer Klippe zu springen, ist es Mia, die ihn davon abhält. Sie bittet ihn, sie nach Spanien zu begleiten - auf eine Reise, die für beide alles verändern wird ...

Der Roman wurde nicht nur in zahlreiche Länder verkauft sondern auch verfilmt. Die deutsche Fassung ist im Streaming zu sehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Titel

Trigger

Widmung

MIA

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

KYLE

MIA

MIA

KYLE

MIA

KYLE

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

KYLE

MIA

MIA

KYLE

MIA

KYLE

KYLE

MIA

MIA

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

MIA

MIA

KYLE

KYLE

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

MIA

KYLE

KYLE

MIA

KYLE

MIA

MIA

KYLE

Danksagung

TRIGGERWARNUNG

Impressum

Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Bianca Dyck

Liebe Leser:innen,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.Dazu findet ihr genauere Angaben am Ende des ePubs.

ACHTUNG: Sie enthalten Spoiler für das gesamte Buch.Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.

Euer Team vom ONE-Verlag

Für meine einzig wahre Liebe

Eines Tages begegnen wir uns auf der Venus

MIA

Ich wurde mit einem erschreckend kurzen Verfallsdatum geboren. Vermutlich ist das auch der Grund, warum meine Mutter mich nur zwei Tage nach meiner Geburt verlassen hat. Aber es kommt absolut nicht infrage, dass ich sterbe, bevor ich mehr über sie in Erfahrung gebracht habe, daher bleibt mir nichts anderes übrig, als sie ausfindig zu machen – auch wenn das bedeutet, dass ich dafür von Zuhause abhauen und den Atlantischen Ozean überqueren muss.

Ich warte, bis meine Pflegemutter Katelynn mit klackernden High Heels den Flur hinunterläuft und durch die quietschende Eingangstür verschwindet, dann gehe ich schnell in mein Zimmer und schaue unter das Bett. Jepp, er ist noch da: der Vintage-Koffer, den ich vor einem Jahr auf einem Hinterhofflohmarkt gekauft habe. Aufgenähte Flaggen übersäen das abgenutzte grüne Leder und erzählen mir von beeindruckenden Reisezielen, deren Namen ich nicht einmal aussprechen kann. Von Orten, die ich nie werde besuchen können.

Ich lege den Koffer aufs Bett und packe alle Klamotten ein, die ich aus meiner Seite des Schranks gewühlt habe: zwei Paar Hosen, drei T-Shirts, meinen Glückscardigan und zwei Pullover, dazu noch Unterwäsche, meine drei Tagebücher, die Filzstifte und meinen wertvollsten Besitz – meine Kamera. Dann greife ich nach dem rosafarbenen Wollschal, der wie eine Weihnachtsgirlande hinter meiner Tür hängt, und schmiege meine Wange an den weichen Stoff. Obwohl ich weiß, dass es bereits Frühling ist und ich den Schal nicht tragen werde, bringe ich es einfach nicht über mich, ihn hier ganz allein zurückzulassen.

Als ich ihn von der Tür nehme, huscht ein Schatten durch das Zimmer. Ich wirbele herum und blicke geradewegs in mein erschrockenes Spiegelbild, das mir vom Fenster entgegenstarrt. Kurz kreische ich auf und breche dann in Lachen aus. Wie man merkt, ist diese ganze Sache mit dem Abhauen echt neu für mich.

Ich würde gern daran glauben, dass mein Herz sich bewusst dazu entschieden hat, anders zu sein, einzigartig eben, und dass ich genau deshalb mit nicht weniger als drei Herzfehlern geboren wurde. Eigentlich war mir das alles egal, denn ich hatte einen Plan, den perfekten Plan sogar: In genau einem Jahr und zwei Tagen, an meinem achtzehnten Geburtstag, wollte ich nach Spanien fliegen, um nach meiner Mutter zu suchen. Noah, ein Freund aus meinem Fotografiekurs, wäre auch mitgekommen. Tja, aber diesen Plan kann ich jetzt vergessen. Als ich letztens wieder mal zwei Wochen im Krankenhaus gelegen habe, haben die Ärzte mir gesagt, dass wir die Operation nicht länger verschieben können.

Ich habe keine Angst, zu sterben. Ganz einfach. So ist das wohl, wenn man ein Verfallsdatum hat, das schnell näher rückt. Wovor ich allerdings sehr wohl Angst habe, ist die Operation. Davor, dass mein Herz aufgeschnitten wird. Davor, dass es niemanden gibt, den mein kaputtes Herz überhaupt interessiert. Sorry, aber da bin ich raus.

Die Rothwells haben mich nie viel reisen lassen, daher werden sie sicher nicht erlauben, dass ich auf einen anderen Kontinent fliege. Sobald ich also in das Flugzeug nach Spanien steige, werde ich offiziell eine Ausreißerin sein. So eine, von der in den Medien berichtet wird. Mir bleiben jetzt noch genau zwei Tage, um jemanden zu finden, der mich begleiten will und kann. Bei dem Gedanken hämmert mein Herz heftig gegen meine Rippen. Und obwohl die Ärzte gesagt haben, dass die neuen Tabletten nur für Notfälle sind, nehme ich schnell eine. Auf keinen Fall riskiere ich einen weiteren Rückfall, nicht jetzt.

Während ich den Koffer schließe, gehe ich im Kopf die Dokumente durch, die ich für die Reise brauche. Meine gefälschte elterliche Reisegenehmigung – check. Geburtsurkunde – check. Falscher Reisepass – check. Mein richtiger Reisepass – ups, fast vergessen. Ich klettere auf den Schreibtischstuhl, dann auf den winzigen Tisch und bete dabei, dass er nicht unter mir zusammenbricht. Mit der ausgestreckten Hand taste ich den Schrank ab. Mein Freund Noah, der mich eigentlich hätte begleiten sollen, hat meinen Pass da oben versteckt, damit meine Pflegefamilie ihn mir nicht wegnehmen kann. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und greife weiter nach hinten ... nichts, abgesehen von gigantischen Staubmäusen.

Also knie ich mich hin und stapele jede Menge Schulbücher aus dem letzten Highschooljahr übereinander. Die brauche ich ohnehin nicht mehr. Dann steige ich vorsichtig auf den Stapel und taste bis zum hinteren Ende des Schranks. Als meine Fingerspitzen endlich die raue Oberfläche des Reisepasses berühren, höre ich, wie die Haustür quietschend aufgeht und wieder zuschlägt. Oh, oh. Ich schnappe mir den Pass und klettere dann in umgekehrter Reihenfolge zurück: Bücher, Tisch, Stuhl, Boden.

Laute Schritte hallen durch den Flur, doch ich kann nicht einschätzen, zu wem sie gehören. Schnell werfe ich den Koffer auf den Boden. Meine Tür wird genau in dem Moment aufgestoßen, in dem ich ihn mit dem Fuß unter das Bett schiebe.

»Mia, Mia, du wirst nicht glauben, was in der Schule passiert ist!«, ruft Becca, die wie eine Windböe hineingefegt kommt. Becca ist meine jüngere Pflegeschwester und teilt sich das Zimmer mit mir. Außerdem ist sie mein Lieblingsmensch auf der ganzen Welt.

Ich keuche erleichtert. »Becca, du hast mich fast zu Tode erschreckt.«

Sie wirft ihren Rucksack auf den Boden, schließt die Tür und kommt zu mir gelaufen. »Ich habe den Förderunterricht geschwänzt, weil ich dir unbedingt was erzählen muss. Erinnerst du dich noch an das Mädchen, das mich in der dritten Klasse als Idiotin beschimpft hat? Also, heute hat sie den Englischtest total in den Sand gesetzt. Und ...« Sie hält abrupt inne, als sie den Reisepass in meiner Hand entdeckt. Entsetzt starrt sie ihn an, dann sieht sie mit flehendem Blick zu mir auf. »Du gehst?«

»Darüber haben wir doch geredet«, sage ich so besänftigend, wie ich kann. »Erinnerst du dich?«

Sie schüttelt den Kopf, und ihre feuchten Augen verraten mir, dass sie es wirklich nicht mehr weiß. Becca wurde mit einer kognitiven Störung geboren und vergisst manche Dinge einfach. Vermutlich teilen wir uns deshalb auch dieses Zimmer im Haus einer Familie, die nicht unsere ist. Ihre Eltern haben beschlossen, sie loszuwerden, als ihr Problem zu auffällig wurde. Da war sie fünf.

Lächelnd lege ich meine Hände an ihr weiches, sommersprossiges Gesicht. Das beruhigt sie jedes Mal. »Ich möchte die Nordlichter fotografieren, weißt du noch?«, flüstere ich. »Aber das ist unser Geheimnis, du darfst es niemals jemandem erzählen.« Ich kreuze die Finger, presse sie auf meine Lippen und nicke. Das ist unser Geheimzeichen. Ich habe es im St. Jerome aufgeschnappt, dem Heim, in dem ich aufgewachsen bin.

Becca grinst und sieht dabei so aufgeregt aus, dass mir meine Lüge selbst wehtut. Aber ich habe schon vor einigen Jahren gelernt, dass manche Dinge besser unausgesprochen bleiben. Wie soll ich ihr denn erklären, dass ich nicht wieder zurückkommen werde? Spielt wohl auch keine große Rolle, denn Becca blickt bereits konzentriert auf die Straße vor dem Haus.

»Sieh mal«, meint sie, während sie durchs Fenster späht. »Da ist der Typ vom Footballteam. Der, der Noah umgebracht hat.«

Ihre Worte jagen einen Schluchzer durch meinen Körper, den ich gerade noch zurückhalten kann.

»Becca, sag das nicht so.« Ich runzele die Stirn. Es ist weniger Noahs Tod, der mich traurig macht, als vielmehr das Leid derjenigen, die ihn niemals vergessen werden. »Es war ein Unfall.« Ich stelle mich neben sie und sehe, wie der Junge das Haus auf der anderen Straßenseite verlässt. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er sich fühlen muss.« Eigentlich stimmt das nicht, ich habe nämlich schon unzählige Male darüber nachgedacht. Wie wird er damit leben können?

Sein Name ist Kyle, und obwohl er Noahs bester Freund war, sind wir einander nie begegnet. Meine Pflegeeltern lassen mich nicht aus dem Haus, außer für Arzttermine, den Sonntagsgottesdienst, meinen Fotografiekurs und den gelegentlichen Morgenspaziergang. Josh, der Typ, der im Haus gegenüber wohnt, saß an diesem Tag ebenfalls im Auto. Er soll wohl ziemlich schwer verletzt worden sein.

Kyle steht einfach nur da, in unserer schmalen Straße, und starrt regungslos in die Leere, als würde nur für ihn die Zeit stillstehen. Ich sehe ihn an und versuche mir vorzustellen, worüber er mit Josh gesprochen hat. Was zwischen ihnen passiert sein könnte.

»Was macht er denn?«, fragt Becca und zieht an meinem Ärmel. »Warum steht er da nur rum?«

Aus der Ferne ist das schlecht zu sagen, doch auf mich wirkt es, als wäre er den Tränen nah. Zuerst blickt er nach rechts, Richtung Stadt, und dann nach links zum Wald. Wie in Trance dreht er sich langsam nach links und setzt sich leicht humpelnd in Bewegung. Sein Blick ist nach vorn gerichtet, und sein Rucksack hängt ihm von der Schulter.

»Wo geht er denn hin, Mia? Was hat er vor? Was soll das?«

Noch bevor mir eine überzeugende Antwort darauf einfällt, fährt ein Bus an unserem Haus vorbei und hält genau vor Kyle. Kurz verschwindet er aus unserem Sichtfeld, und als der Bus wieder losfährt, ist der Gehweg leer.

Becca sieht mich vollkommen verwirrt an.

»Ist er gerade in den Bus gestiegen? Mia, warum nimmt er denn diese Linie? Die fährt doch nur zum Wasserfall. Um diese Uhrzeit ist da doch niemand mehr.«

Da hat sie recht. Außer er hat genau das vor, was ich befürchte. Natürlich erzähle ich Becca nichts davon, doch etwas in mir beginnt zu beben. Er sah so verzweifelt aus. Nein, schlimmer als verzweifelt. Diesen leeren Blick habe ich schon mal gesehen, in der Notaufnahme – in Verbindung mit bandagierten Handgelenken und ausgepumpten Mägen. Ich muss sichergehen, dass es ihm gut geht. Das schulde ich Noah. Er würde nicht wollen, dass seinem Freund etwas passiert. Ich stelle mich näher ans Fenster und beobachte, wie der Bus davonfährt.

»Mia, willst du Scrabble spielen?«

Offensichtlich ist Becca mit den Gedanken bereits woanders, ich hingegen nicht. Ich überlege, wie ich ungesehen dieses Haus verlassen kann. Da die Eingangstür keine Option ist, öffne ich das Fenster und klettere auf den Sims.

»Wo gehst du hin?« Becca hüpft aufgeregt auf und ab. »Ich will auch mit! Ich will mitkommen!«

Wieder lege ich meine Hände an ihre Wangen und sehe ihr ruhig in die Augen.

»Becca, hör jetzt gut zu. Wenn ich bis zum Abendessen nicht zurück bin, musst du Mr Rothwell sagen, dass mein Arzt angerufen und mich gebeten hat, für ein paar Untersuchungen in die Praxis zu kommen. Und dass ich nicht sicher bin, wie lange es dauern wird, okay? Ich muss mit diesem Jungen reden.«

Becca nickt ernst und runzelt leicht die Stirn. Das heißt, sie versteht die Situation und mit etwas Glück wird sie sich lang genug daran erinnern, um mich zu decken. Ich kreuze die Finger und mache unser Zeichen.

»Halt die Stellung, okay?«

Noch einmal nickt Becca und lächelt dann zufrieden.

Sobald meine Füße den Boden berühren, schließt sie das Fenster und reckt beide Daumen in die Höhe.

Welche Möglichkeiten bleiben mir? Ein Auto habe ich nicht, und selbst wenn ich eins stehle, komme ich nicht weit, da ich nicht fahren kann. Zu Fuß würde ich über zwei Stunden brauchen, und der Bus fährt nur dreimal am Tag hier vorbei. Also ist Beccas Disney-Rad, das auf dem Rasen liegt, meine beste und einzige Option. Wenn irgendjemand aus meiner Familie mich dabei erwischt, wie ich auf einem Fahrrad mit Puppenkorb und rosafarbenen Bändern am Lenker einem Bus in Richtung Wald hinterherjage, ruft er den Sozialdienst, und ich werde an ein Krankenhausbett gefesselt. Also bete ich, dass mich niemand sieht.

Ich springe aufs Rad und trete in die Pedale, ohne mich noch einmal umzudrehen.

Der Bus ist mir schon weit voraus und verschwindet um eine Kurve. Vom schnellen Treten brennen mir die Oberschenkel, und ich bitte mein kaputtes Herz inständig darum, noch etwas länger durchzuhalten. Damit ich noch eine gute Tat vollbringen kann – etwas, das mein Leben lebenswert macht –, bevor ich mit einem letzten Herzschlag von diesem Planeten Abschied nehmen muss.

Vielleicht gebe ich ja doch eine bessere Ausreißerin ab, als ich dachte.

KYLE

Ich bin der Mistkerl, der vor einem Monat seinen besten Freund Noah umgebracht und seinen zweitbesten Freund zum Krüppel gemacht hat. Das mit Josh habe ich gerade erst erfahren. Er hat das Krankenhaus zwar schon vor einer Woche verlassen, trotzdem habe ich ihn bis heute nicht besucht. Ich weiß, ich bin ein Arsch, aber ich konnte ihm einfach nicht in die Augen sehen. Seine Mutter hat mir eben erzählt, dass er vielleicht nie wieder laufen können wird. Josh weiß es selbst noch nicht.

Und das erklärt wohl auch, warum ich nicht nach Hause gehen kann.

Denn das kann ich unmöglich meiner Mutter sagen. Sie wäre am Boden zerstört. Aber ich kann auch nicht einfach so tun, als wäre nichts, wo ich doch einer Person das Leben genommen und das einer anderen zerstört habe. So läuft das einfach nicht.

Ein Schlagloch lässt mich aus meinen zerstörerischen Gedanken aufschrecken und holt mich zurück ins Jetzt, auf den letzten Platz in der letzten Reihe dieses klapprigen Busses. Mein Herz ist kurz vorm Platzen. Nachdem ich zum fünften Mal überprüft habe, ob mein Anschnallgurt ordnungsgemäß funktioniert, versuche ich meinen Fingern zu befehlen, sich nicht so fest an den verdammten Sitz zu klammern.

Ich lehne mich zur Seite in den Gang, um zu sehen, wo wir hinfahren, und begegne dem Blick des Busfahrers im Rückspiegel. Seine schwarzen Augen treten unter seinen mürrischen Augenbrauen hervor, und sein Blick zuckt zwischen mir und der Straße hin und her. Ich bin der Einzige im Bus, und die Narben in meinem Gesicht und auf meinen Armen machen mich nicht gerade unauffällig. Aber trotzdem, dieser Typ hat vielleicht Nerven.

Ich lehne mich auf meinem Sitz zurück und versuche mich unsichtbar zu machen, bevor ich auf mein Handy schaue. Fünf Uhr dreißig. Genauer gesagt ist es einunddreißig Tage, zwölf Stunden und fünfundzwanzig Minuten her, dass ich diesen grauenvollen Unfall verursacht habe.

Mein altes Ich hat Mathe gehasst, doch nun kann ich einfach nicht aufhören zu rechnen. Jede Sekunde, jede Minute und jede Stunde, die vergehen, sind eine Sekunde, eine Minute und eine Stunde mehr, die ich Noah von seinem Leben gestohlen habe, ganz zu schweigen von Joshs Fähigkeit, je wieder gehen zu können. Wenn es doch nur mich getroffen hätte. Und gerade als mich die Übelkeit wieder einmal überfällt, vibriert das Handy in meinen Händen.

Es ist Judith, aber ich lasse die Mailbox rangehen. Ich kann nicht mit ihr reden, nicht jetzt. Es mag lächerlich klingen, doch es fühlt sich an, als würde ich mein altes Ich betrügen, den alten Kyle. Judith war seine Freundin, nicht meine.

Um meine Gedanken daran zu hindern, sich im Kreis zu drehen, hole ich meinen Skizzenblock heraus und zeichne einen Verstoßenen im Bus. Und für fünf oder sechs Minuten hält das meine Gedanken in Schach. Die Zeichnung könnte besser sein, aber wenigstens fühle ich mich durch sie fast wieder normal. Und gerade als ich mir wünsche, sogar bete, dass der Bus immer weiterfährt und niemals anhält, fährt er von der Straße ab und wird langsamer. In letzter Zeit passiert immer genau das Gegenteil von dem, was ich mir wünsche.

Notiz an mich selbst: Such im Internet nach Flüchen, Böser Blick und Aladdins Lampe umgekehrt.

Der Bus hält genau vor einer der großen Holztafeln am Eingang des Parks, den ich schon so oft besucht habe: Noccalula Falls. Ich schnappe mir meinen Rucksack, stecke den Skizzenblock ein und laufe den Gang zwischen den Sitzen entlang. Der Busfahrer, der nur die vordere Tür geöffnet hat, starrt mich immer noch völlig unverhohlen an, während ich näher komme. Dank ihm habe ich inzwischen schon schwitzige Handflächen. Ich marschiere geradewegs an ihm vorbei und halte den Blick auf die Treppe gerichtet, die aus dem Bus führt, doch anscheinend will der Typ mich nicht so schnell gehen lassen.

»Hey, Junge. Wo willst du denn um diese Uhrzeit noch hin? Holt dich jemand ab?«

Ich sehe ihn an, als würde ich sagen wollen: Was geht dich das an?

»Letzter Bus für heute.« Er zieht die ohnehin schon mürrisch gerunzelte Stirn noch weiter zusammen. »Wusstest du das nicht?«

Ich gebe mein Bestes, um lässig auszusehen, obwohl ich mich in meiner eigenen Haut fühle wie ein Alien. »Oh, das ... Nein, keine Sorge, ich treffe mich mit ein paar Freunden aus dem Footballteam.« Mit einem leichten Lächeln zeige ich auf meinen Rucksack. »Wir übernachten im Wald.« Dann deute ich auf die Narbe an meiner Augenbraue und sage mit einem erzwungenen Grinsen, das dem alten Kyle gehört: »Aber wir haben unsere Lektion gelernt, Mann, das kann ich Ihnen sagen. Noch mal legen wir uns nicht mit Bären an, glauben Sie mir.«

Sein Gesicht ist ausdruckslos, erstarrt, ernst, so ernst, dass es mir eiskalt den Rücken hinunterläuft. Okay, den Witz fand er nicht lustig, verstanden. Noah und Josh hätte er gefallen. Wir hätten uns schlapp gelacht. So waren wir eben. Aber das ist vorbei. Noah wird nie wieder lachen.

Jetzt ist die Übelkeit zurück und dreht mir den Magen um.

So schnell mein bandagiertes Knie es mir erlaubt, laufe ich die Treppe hinunter. Sobald ich den Boden berühre und das Tosen des Wasserfalls in der Ferne höre, überkommt mich ein Gefühl der Klarheit, das ich noch nie zuvor gespürt habe. Plötzlich sehe ich alles deutlich vor mir und weiß einfach, dass mich eine unsichtbare Macht heute hierhergeführt hat, damit ich für das bezahle, was ich getan habe. Das erste Mal seit Langem kann ich wieder tief einatmen.

Auf einem kleinen Holzschild steht: Wasserfall in 450 Metern. Ich folge dem Pfeil und mache mich auf den Weg in den dichtesten Teil des Waldes. Hinter mir läuft der Motor des Busses noch immer im Leerlauf, lauernd. Erst nach fast einer vollen Minute höre ich, wie die Räder auf den Schotterweg ziehen und er endlich Richtung Highway davonfährt.

Fröstelnd ziehe ich den Reißverschluss meiner Lederjacke hoch. Die Luft ist noch zu kühl für Frühling in Alabama, vielleicht liegt es aber auch einfach an mir. Ich blicke nach oben. Die hoch aufragenden Bäume scheinen mich zu beobachten, mit ihren Ästen auf mich zu zeigen, als würden sie sich darüber freuen, die einzigen Zeugen meines Untergangs zu sein. Das unerbittliche Tosen des Wasserfalls zieht mich an wie Magneto mit seinen Superkräften. Es ist seltsam, doch mit jedem Schritt fühle ich mich entschlossener und gleichzeitig zunehmend benommen, so als wäre etwas in mir bereits tot. Alles scheint Gestalt anzunehmen, wie bei einem Puzzle, dem noch das letzte Teil fehlt, ehe es sein schändlichstes Geheimnis offenbart. Grüne Triebe sprießen unter den Blättern hervor, die den Boden bedecken. Ein Leben beginnt, während ein anderes endet.

Ich denke an diejenigen, die ich zurücklasse. Josh würde dasselbe tun, das weiß ich. Judith wird jemand Neues finden, der sie zum Lachen bringt – einen besseren Freund, als ich es je sein könnte. Und meine Eltern ... Na ja, wenigstens werden sie nicht jeden Tag damit leben müssen, das Wort schuldig in meiner Haut eingebrannt zu sehen. Auch wenn ich weiß, dass sie meinem Urteil widersprechen. Sie werden mich nicht zu Dutzenden Seelenklempnern schleppen müssen, die mir vergeblich einzureden versuchen, dass ich mich nicht wie das Stück Scheiße fühlen muss, das ich bin. Da könnten sie genauso gut versuchen, einen Floh davon zu überzeugen, dass er ein Superheld ist. Damit würden sie keinen Erfolg haben. Ich bin ein Stück Scheiße, mehr gibt es da nicht zu sagen. Alles andere ist gelogen.

Ganz tief in mir drinnen weiß ich, dass ich sie damit erlöse. Außerdem werde ich Noah wiedersehen. Vielleicht kann ich ihn um Verzeihung bitten. Und wenn er mich dort sieht, wird er mir sicherlich vergeben.

MIA

Keine Ahnung, wie lange ich schon auf dem Rad unterwegs bin, aber die untergehende Sonne schickt ihre Strahlen bereits durch die Stämme der Ahornbäume, als ich endlich den Eingang zum Park erreiche. Hier bin ich schon mal gewesen. Letzten Sommer, für ein Picknick mit den Rothwells. Die Sozialarbeiterin dachte, es wäre gut für uns, wenn wir ein paar »Familienaktivitäten« unternehmen würden.

Das hat sich dann allerdings als Katastrophe herausgestellt. Die Zwillinge haben sich gestritten, Becca hat sich im Wald verirrt, und während wir alle auf der Suche nach ihr waren, haben sich ein paar Wildschweine mit unserem Essen davongemacht. Das Gute an der zweistündigen Suche nach Becca ist allerdings, dass ich diesen Wald jetzt kenne wie meine Westentasche.

Ich lehne das Fahrrad an das Holzschild, das den Weg zum Wasserfall weist, und laufe, so schnell ich kann, los. Meine Beine zittern vor Anstrengung, vor Mangel an regelmäßiger Bewegung, hauptsächlich aber vor Angst. Aufmerksam sehe ich in alle Richtungen, entdecke jedoch keine Spur von Kyle. Ich flehe mein Herz an, sich zu beruhigen, doch es hämmert unaufhörlich gegen meine Rippen.

»Kyle!«, rufe ich mehrmals aus voller Kehle in alle Richtungen.

Doch der einzige Laut, der mir entgegenschallt, ist das Tosen des Wasserfalls in der Ferne. Was, wenn Kyle für einen Spaziergang hergekommen ist? Wenn er einfach etwas allein sein möchte? Vielleicht wollte er auch nur wilden Spargel sammeln. Erst letztens hat Mr Rothwell einen ganzen Bund von einem Waldspaziergang mitgebracht. Und was, wenn er mich seinen Namen schreien hört und ich morgen in der Zeitung stehe?

Wenn ich nervös bin, denke ich zu viel nach. Manchmal habe ich sogar selbst genug von meinen Gedanken.

Völlig außer Atem gehe ich weiter, und dann lässt mich das schrille Kreischen eines Falken aufblicken. Er fliegt genau über meinen Kopf hinweg, als würde er mich warnen wollen. Wenn das mal kein böses Omen ist. Eine schreckliche Vorahnung, die ich nur allzu gut kenne, rauscht durch meinen Körper. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dem Ganzen, und obwohl es mir strengstens verboten ist zu laufen – vor allem nach meinem letzten Krankenhausaufenthalt –, kann ich einfach nicht anders. Mit der Hoffnung, dass die neuen Tabletten mich nicht im Stich lassen, renne ich los und rufe zunehmend verzweifelter seinen Namen: »Kyle! Kyle! Kyyyllle!«

Ich bezweifele, dass er mich hören kann. Das Rauschen des Wasserfalls wird immer lauter. Also höre ich auf zu denken und laufe einfach, bis ich den reißenden Strom erspähe, der zwischen zwei gigantischen Buchen in die Tiefe stürzt.

Oh Gott, da ist er. Mit einer Hand am klapprigen Zaun hinter ihm steht er über den Abgrund gebeugt da und starrt hinunter auf das tosende Wasser. Nein, nein, nein. Bitte, tu es nicht. Keuchend bleibe ich stehen und versuche so viel Sauerstoff in meine Lungen zu pumpen, wie sie fassen können. Dann schreie ich: »Nein!« Doch er scheint mich nicht zu hören.

Mein Gott. Erneut laufe ich los, aber ich werde es nicht rechtzeitig schaffen. Wenn ich es überhaupt schaffe. Ich muss etwas Drastisches unternehmen, also bleibe ich stehen, nehme einen tiefen Atemzug und flehe den Wind an, die Bäume, den ganzen Wald, dass sie meine Stimme bis zu ihm tragen. Und dann schreie ich. Ich schreie, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben geschrien habe. Wie kein Mensch je geschrien hat.

KYLE

Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber niemand sagt einem, was passiert, wenn sie einfach stillsteht. Wenn jede Sekunde Stunden anhält und jede Stunde ein ganzes Leben.

Ich sehe nach unten. Etwa dreißig Meter unter meinen Füßen hämmert das Wasser auf die Felsen, als wollte es sie in Sandstein verwandeln. Das ohrenbetäubende Tosen prallt auf das Rauschen in meinem Kopf. Ich zittere, allerdings nicht vor Kälte. Dabei weiß ich nicht, was mir mehr Angst macht: selbst zu Sandstein zu werden oder am Leben zu bleiben.

Meine Gedanken drehen sich mit schwindelerregender Geschwindigkeit. Einige schreien mir zu, dass ich es tun soll – einfach loslassen. Andere schleudern mir Beleidigungen entgegen, nennen mich einen Feigling. Wieder andere fordern mich dazu auf, für meine Taten zu bezahlen. Doch meine Hand scheint keinen einzigen davon zu hören, denn sie klammert sich weiterhin an dem Eisenzaun hinter mir fest.

Ich denke an die Zerstörung, die ich angerichtet habe: Noah liegt unter der Erde, Josh sitzt im Rollstuhl, die Leben ihrer Eltern und auch meiner sind zerstört ... Ich denke an alle, denen ich nicht länger in die Augen sehen kann, und meine Hand löst langsam ihren Griff.

Zuerst der kleine Finger. Wenn es einen Gott gibt, dann bitte ich ihn um Vergebung. Dann der Ringfinger. Moment, was sage ich denn dann? Wenn es einen Gott gibt, dann sollte er seinen Job an den Nagel hängen. Die Schöpfung scheint ihm nicht so zu liegen, jedenfalls nicht die Schöpfung einer fairen Welt.

Nun kommt der Mittelfinger. Ich höre das Klappern meiner eigenen Zähne.

Wenn ich jetzt nur noch meinen Daumen vom Zeigefinger löse, ist alles vorüber.

Bereit, der Schwerkraft nachzugeben, setze ich einen Fuß nach vorn.

»Hilfe!«

Ein gequälter Schrei mischt sich unter das Tosen des Wassers. Habe ich etwa geschrien? Mein Blick bleibt fest auf dem Abgrund unter mir verankert. Und da höre ich es erneut. »Bitte, hilf mir!«

Die Worte reißen mich aus meiner Trance und ziehen mich zurück ins Hier und Jetzt – in dem ich nur an zwei Fingern am Rand eines kolossalen Wasserfalls hänge. Was zum Teufel mache ich hier überhaupt? Meine Finger schließen sich wieder fester um das Eisengitter. Ich lehne mich zurück an den Zaun und suche nach dem Ursprung des Hilferufs.

In der Ferne, zwischen zwei Bäumen, sehe ich, wie ein Mädchen bewusstlos zu Boden fällt. Ich springe über den Zaun und renne, so schnell mich meine wackeligen Beine tragen.

Als ich bei der Lichtung ankomme, liegt sie dort mit verschränkten Armen und angewinkelten Beinen auf dem Boden. Sie muss etwa in meinem Alter sein, ein bisschen jünger vielleicht. Schnell knie ich mich neben sie. Ihr glänzendes kastanienbraunes Haar verdeckt einen Teil ihres Gesichts. Sie sieht so zerbrechlich aus. »Hey«, flüstere ich, als könnte allein der laute Klang meiner Stimme sie zerstören.

Sie reagiert nicht. Ich streiche ihr die Haare ein wenig aus dem Gesicht und sehe, dass sie noch atmet. Um ihren Hals hängt eine Kette mit einem kleinen Anhänger, auf dem die Jungfrau Maria abgebildet ist, und ihr Teint ist so blass, dass sie mir kaum real erscheint. Sie hat zarte Gesichtszüge. Eigentlich ist alles an ihr zart, zierlich, zerbrechlich. Wären ihre Ohren spitzer, könnte sie die Elbenprinzessin Arwen sein.

»Hey, hey«, flüstere ich noch einmal. »Kannst du mich hören?«

Ich wage es nicht, sie zu berühren. Stattdessen streiche ich ihr die Haare aus der Stirn. Sie atmet scharf ein und versteift sich, als hätte sie Schmerzen. Dann zucken ihre Lider, und sie öffnet langsam die Augen. Allerdings scheint sie immer noch woanders zu sein. Desorientiert sieht sie sich um, bevor sie direkt durch mich hindurchstarrt, als hätte sie mich noch gar nicht bemerkt.

»Hey«, flüstere ich erneut. »Alles okay?«

Jetzt sind ihre Augen weit geöffnet, und unsere Blicke treffen sich. Sie wirkt verwirrt, sogar ein wenig verängstigt.

»Ganz langsam. Alles ist gut. Du bist nur ohnmächtig geworden. Geht's dir wieder besser?«

Die Elbin nickt.

»Okay, kannst du aufstehen?«

Sie stützt sich auf die Ellenbogen und versucht vergeblich, auf die Füße zu kommen.

»Warte, lass mich dir helfen.« Behutsam lege ich ihr eine Hand in den Nacken und helfe ihr vorsichtig hoch. Dabei weicht sie meinem Blick aus. Sie setzt eine Hand auf dem Boden ab, sieht sie an und springt dann ganz plötzlich auf. Wild fuchtelnd tritt sie zurück und schreit, als wäre sie gerade aus einem Albtraum erwacht.

»Mach es weg! Bitte, mach es weg.«

Es dauert einen Moment, bis ich sehe, was los ist. Eine Eidechse, die noch erschrockener als die Elbin wirkt, huscht über ihren Arm. Das arme Ding landet auf dem Boden und eilt davon.

Kurz wird das Mädchen ganz still und sieht nervös aus.

»Sorry. Normalerweise bin ich nicht so hysterisch«, sagt sie. »Es ist nur so, dass mir als Kind mal eine Eidechse ins Bett gekrabbelt ist und, na ja, ich schätze, es klingt nicht so schlimm, aber glaub mir, wenn du fünf bist, kann es ganz schön traumatisch sein, und außerdem ...« Moment, wie kriegt ein Mensch so viele Wörter in einen Atemzug? Sie legt eine Hand an ihr Herz, als hätte sie Schmerzen. »Ich fühle mich nicht so gut, und hier scheinen nicht allzu viele Leute zu sein, die mir helfen könnten. Also bleibt mir keine andere Wahl, als dich darum zu bitten, mich nach Hause zu bringen.«

Was ist denn mit ihr? Irgendwas stimmt nicht.

»Du hast dich aber ganz schön schnell erholt, meinst du nicht?«, merke ich an.

»Da hast du absolut recht. Deshalb ist mir vermutlich auch so schwindelig.«

»Normalerweise schreit man nicht, wenn man ohnmächtig wird.«

»Nicht?«

»Nein.«

»Ja, nun, ich ... bin Epileptikerin.«

Unglaublich, sie denkt sich das einfach alles aus. Das erkennt man schon aus einem Kilometer Entfernung.

»Ich merke es immer, wenn ich gleich das Bewusstsein verliere«, fährt sie fort, »und weil es mir Angst macht, schreie ich. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest mich nicht gefunden. Dann hätte ich stundenlang hier gelegen. Ganz sicher hätten mich irgendwelche Wildtiere gefressen. Auf dem Schild am Parkeingang steht, dass es hier Kojoten, Rotluchse, Wölfe und sogar ein paar Alligatoren gibt.«

Meine Großmutter sagt immer: Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag gar nichts. Also schenke ich ihr einfach einen festen, eisigen Blick.

»Bitte, ich würde dich nicht darum bitten, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe. Außerdem haben wir uns ja gerade erst kennengelernt, du könntest ein Serienmörder sein. Und ich schaffe es nicht alleine mit meinem Fahrrad.«

Wäre ihr Name Pinocchio, dann wäre zwischen uns nicht mehr genug Platz für ihre Nase.

»Dann ruf doch deine Eltern an«, sage ich und versuche dabei ruhiger zu wirken, als ich mich fühle.

»Kann ich nicht. Sie sind schrecklich arm und haben kein Telefon.«

In meinem ganzen Leben habe ich niemanden so schlecht lügen sehen, allerdings wirken ihre Jacke und die Hose – die sie beide auf links trägt – tatsächlich, als kämen sie geradewegs von der Heilsarmee. Und ich bezweifele, dass der Blick auf die Socken, die aus den Löchern ihrer Sneakers lugen, ein Modestatement sein soll.

»Ich rufe einen Krankenwagen«, sage ich. »Der bringt dich nach Hause.«

»Nein, bitte nicht.« Sie sieht entsetzt aus. »Ein Krankenwagen kostet ein halbes Vermögen.«

Ich schweige.

»Bitte, du musst mich nur bis zum Stadtrand bringen. Dann bitte ich jemand anders um Hilfe.«

Was zum Teufel will sie von mir? Allmählich frage ich mich, ob sie real ist oder doch das ortsansässige Stalkerphantom von Noccalula Falls.

Sie kichert. »Sehe ich etwa aus wie ein Geist?«

Mist, entweder kann sie Gedanken lesen oder ich habe gerade laut gedacht.

Ich erwische sie dabei, wie sie einen Seitenblick zum Wasserfall wirft, und da fällt mir auf, dass die Stelle, an der sie »ohnmächtig« geworden ist, die einzige ist, von der aus man den Wasserfall sehen kann. Um genau zu sein, ist es die einzige Stelle, an der man den Punkt sehen kann, an dem ich gerade noch gestanden habe. Sie merkt, dass es mir aufgefallen ist, und beißt sich auf die Lippe.

Und jetzt halte ich meine Verärgerung nicht länger zurück. Hut ab für ihre Einbildungskraft, und ich nehme an, sie hat gute Absichten. Nur ist Gesellschaft gerade das Letzte, was ich möchte. »Tu dir selbst einen Gefallen«, sage ich, »und geh nach Hause.«

»Nein.«

»Gut, dann nicht.« Ich marschiere zurück Richtung Wasserfall. »Du kannst machen, was du willst. Ist mir egal. Nur vergiss, dass es mich gibt. Verstanden?«

Ich muss allein sein. Kein Ahnung, was ich tun oder wohin ich gehen soll, aber in die Stadt zurückzukehren ist keine Option. Im Moment möchte ich einfach nur meine eigenen Gedanken hören. Stattdessen höre ich allerdings ihre eiligen Schritte hinter mir.

»Bitte warte einen Moment.«

Langsam bringt sie mich echt auf die Palme. »Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten.«

»Du bist meine Angelegenheit. Schnallst du es nicht? Wenn ich dich tun lasse, was du vermutlich gerade vorhattest, dann würde ich mir nie verzeihen.«

»Geh einfach nach Hause.«

Mit diesen Worten schiebe ich sie beiseite und laufe weiter. Ich bin um einiges größer als sie, daher ist es nicht schwer, sie von mir fernzuhalten. Doch gerade als ich zum zweiten Mal denke, dass ich sie losgeworden bin, überholt sie mich, dreht sich zu mir um und redet einfach beim Rückwärtsgehen.

»Ich warne dich. Wenn du springst, springe ich auch. Und der ganze Schmerz, den du meinen sieben kleinen Geschwistern und meinen Eltern zugefügt haben wirst ... nun, der geht dann auf deine Kappe.«

Der ging unter die Gürtellinie. »Hau ab«, sage ich, diesmal richtig giftig. »Und nimm deine Tabletten.«

Erneut schiebe ich sie zur Seite und gehe weiter. Der Wasserfall ist nur wenige Meter entfernt. Und jetzt rennt die zum Albtraum mutierte Elbenprinzessin einfach darauf zu.

Ich bin so fassungslos, dass ich nur stehen bleiben und dabei zusehen kann, wie sie davonläuft.

MIA

Oh Gott, was mache ich hier? Heute bin ich mehr gelaufen als in meinem ganzen bisherigen Leben. Als ich den Eisenzaun erreiche, der die Bäume vom gefährlichen Rand des Wasserfalls trennt, bekomme ich nur schwer Luft. Es fühlt sich an, als würden zwei riesige Hände meine Lungen zusammendrücken. Ich schaue zurück. Kyle steht noch genau da, wo ich ihn verlassen habe. Aber der Wut in seinem Blick nach zu urteilen, ist er bereit, zuletzt zu lachen. Sollte er sich tatsächlich dazu entscheiden, zu springen, dann wäre er innerhalb weniger Sekunden bei mir. Okay, ich werde es wohl durchziehen müssen, damit er mir glaubt, dass ich es ernst meine. Also klettere ich über den Zaun, lehne mich gegen ihn und klammere mich an die Eisenstäbe.

Wow, die Aussicht von hier oben ist genauso spektakulär wie beängstigend. Das Wasser stürzt in verschiedenen Höhen von den Felsen und vereint sich genau vor mir zu einem einzigen Schwall. Der Vorsprung unter mir ist schmal, etwas zu schmal für meinen Geschmack. Ein Schritt, und ich falle in den Abgrund.

Für einen Sekundenbruchteil schaue ich mich zu Kyle um, und das reicht schon, um seinen Gesichtsausdruck zu deuten. Seine Augen sind weit aufgerissen und strahlen die unheimliche Leere eines Menschen aus, der keinen Ausweg sieht. Diesen Ausdruck habe ich schon unzählige Male in Krankenhäusern gesehen, wenn Eltern erzählt wird, dass ihr Kind nie wieder aufwachen wird.

Nun werfe ich ihm einen trotzigen Blick zu und versuche das Zittern meiner Knie zu verbergen.

»Bleib weg!«, brülle ich. Meine Stimme wird vom Tosen des Wassers verschluckt.

Mit einer tiefen Falte auf der Stirn schüttelt Kyle den Kopf und kommt in meine Richtung.

»Bleib stehen. Wenn du näher kommst, dann springe ich!«, schreie ich, so laut ich kann.

Und im selben Moment verschiebt sich der Boden unter mir. Der riesige Felsblock, auf dem ich stehe, gibt langsam nach. Noch bevor ich zur Seite springen kann, rutscht er mir unter den Füßen weg, und ich werde in die Tiefe gezogen.

»Ahh!«

Ich kralle die Finger in den Zaun, doch der Fall schleudert mich auf eine Seite, und meine rechte Hand verliert den Halt. Jetzt hänge ich nur noch an einer Hand.

»Hilfe!«, kreische ich. Meine Kehle fühlt sich wund an, aber bei dem lauten Wasserrauschen kann ich nicht mal selbst meine Stimme hören. Wo ist Kyle? Abgesehen vom Wasser und den Steinen sehe ich nichts unter mir. Meine Lungen drohen mich im Stich zu lassen, also schließe ich die Augen und bete.

Aus den Tiefen meiner Seele reißt sich ein ohrenbetäubendes Heulen los, als ich an die Mutter denke, die ich nie kennenlernen werde. An Becca. Und ich bin den Tränen nahe, als eine Hand meinen Arm greift und mich hochzieht. Ich reiße die Augen auf. Kyles laufen vor Schrecken und Verwirrung fast über, aber auch vor so viel Leben, dass es wehtut.

»Gib mir deine andere Hand!«, ruft er mir zu.

Genau das tue ich und halte mich fest. Kyle zerrt mich wieder auf sicheren Boden hinauf. Dann packt er den Zaun und rappelt sich auf die Füße.

»Na komm.« Er hält mir eine Hand hin. »Lass uns von hier verschwinden.«

Er hilft mir hoch und rüber auf die sichere Seite des Zauns. Dort angekommen, lasse ich mich auf den Rücken fallen und schnappe nach Luft.

Kyle sackt neben mir zusammen. Ich lache und weine gleichzeitig, während er schwer atmet.

Als meine Atmung sich normalisiert hat und mein Herz zu rasen aufhört – danke an die magischen Tabletten –, drehe ich mich zu ihm. Sein Blick verliert sich in den Wolken, sein Kinn bebt. Ich möchte ihm helfen, mit ihm über Noah reden und über das, was passiert ist. Dann würde ich ihm sagen, dass das Leben kein Spaziergang ist, aber dennoch seine schönen Momente hat. Und dass viele Menschen eine Menge für das geben würden, was er hat: Eltern, jemanden, der sich um einen sorgt. Doch nach meinem kürzlichen Auftritt am Abgrund bezweifele ich, dass er sich mir anvertrauen würde. Und sein Herz würde er mir ganz sicher nicht ausschütten.

Kyle setzt sich auf und reibt sich das Knie. Ohne ein weiteres Wort schüttelt er den Kopf und starrt in die Ferne.

Mit angewinkelten Beinen rücke ich näher an ihn heran. Unter den gegebenen Umständen wäre es wohl eine ganz schlechte Idee, wenn ich jetzt Noah erwähne. Also sage ich stattdessen in meinem tröstlichsten Tonfall: »Willst du drüber reden?«

Der Blick seiner graublauen Augen, die mich an den Tennessee River bei bewölktem Himmel erinnern, durchbohrt mich regelrecht.

»Okay, verstehe, du willst nicht mit mir sprechen. In dem Fall lässt du mir keine andere Wahl – ich behalte dich ab jetzt im Auge.«

Sein Kiefer verspannt sich sichtlich, aber hey, sauer ist besser als traurig.

»Nur bis du mit mir redest.«

»Du bist ein verdammter Albtraum, weißt du das?«, zischt er. Das tut weh, das kann ich nicht abstreiten. Denn es lässt mich für einen kurzen Moment daran denken, dass ich für meine Mutter möglicherweise auch ein Albtraum war.

Genervt steht er auf und blickt auf mich herab wie ein Riese, der wütend eine Mücke anfunkelt, die ihn einfach nicht in Ruhe lässt. »Was willst du von mir?«

Da fällt mir so einiges ein. Manches davon lässt mich fast rot anlaufen, doch das erzähle ich ihm nicht. Stattdessen stehe ich ebenfalls auf und schinde Zeit. Er ist verzweifelt, und ich suche verzweifelt nach einer Lösung. Nach etwas, das ihn daran hindert, sich etwas anzutun. Und da kommt mir plötzlich die verrückteste und genialste Idee zugleich.

»Hast du einen Reisepass?«

»Wie bitte?«

Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, was ich gleich sagen werde.

»Ja, also, du hast mich gefragt, was ich von dir will. Bis jetzt war mir nicht aufgefallen, dass ich was von dir will, aber jetzt, wo du gefragt hast, möchte ich, dass du für zehn Tage mit mir nach Spanien reist.«

»Was?«

»Eigentlich sollte ein Freund mitkommen, aber der hat mich sozusagen sitzen gelassen und –«

»Warte mal. Du kennst mich gar nicht und willst, dass ich mit dir über den Ozean fliege?«

»Wollen ist nicht das richtige Wort, aber hey, was bleibt mir anderes übrig?«

»Du könntest dich einfach um deine eigenen Angelegenheiten kümmern.«

»Wo wir schon von Angelegenheiten sprechen ... Dich zu dieser Reise einzuladen, ist nicht so selbstlos von mir, wie du glaubst. Ich suche nämlich schon seit Wochen nach jemandem, der mich begleiten kann.«

»Du hast doch völlig den Verstand verloren.«

»Vielleicht, aber was würdest du denn an meiner Stelle tun? Drehen wir den Spieß mal um und sagen, dein Flieger geht in zwei Tagen und du möchtest meinen Eltern nichts von der Sache eben erzählen, um ihnen noch mehr Herzschmerz zu ersparen. Würdest du trotzdem fliegen, obwohl du weißt, dass ich es noch mal versuchen könnte?«

»Was versuchen?« Das Zittern in seiner Stimme verrät mir, dass er kein guter Lügner ist. »Keine Ahnung, in welcher Fantasiewelt du lebst, aber –«

»Ich weiß von dem Unfall, Kyle.« Ich unterbreche ihn, bevor er sich noch weiter reinreitet. »Ich habe dich in der Zeitung gesehen.«

Seine Bauchmuskeln spannen sich an, und Wut flackert in seinem Blick auf.

»Gar nichts weißt du!«

»Ich weiß, dass ich nicht mal ansatzweise verstehen kann, was du gerade durchmachst. Egal, wie sehr ich es versuche. Aber ich weiß auch, dass du nicht das Recht hast, dir das Leben zu nehmen. Denn das würde deine Mom, deinen Dad und alle, die dich lieben, zerstören. Das kannst du nicht machen! Das wäre ihnen gegenüber nicht fair.«

Regungslos steht er da. Seine Augen glänzen wie zwei reißende Wasserfälle und scheinen nach Hilfe zu rufen. Ich würde alles dafür geben, zu wissen, wie ich diesem Jungen helfen soll.

»Komm schon, du müsstest nichts bezahlen. Wenn du anschließend immer noch ins Gras beißen willst, dann halte ich dich nicht auf. Abgemacht?«

»Vergiss es.«

»Ich verstehe. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Schlaf eine Nacht drüber.«

»Nein.«

»Ach, wie schon gesagt, ich muss dich leider im Auge behalten, bis du dich entschieden hast. Sorry. Und ich heiße übrigens Mia.«

Ich strecke ihm die Hand entgegen, doch er nimmt sie nicht, sondern macht auf dem Absatz kehrt und marschiert davon. Wenigstens bewegt er sich dieses Mal vom Wasserfall weg.

Vor Freude würde ich am liebsten springen, stattdessen folge ich ihm einfach und danke meinem Herzen dafür, dass es noch schlägt.

Heute ist ein guter Tag.

KYLE

Ich bin jetzt bestimmt schon eine Stunde lang unterwegs, und diese Mia verfolgt mich die ganze Zeit von der anderen Straßenseite aus. Aber immerhin hält sie dabei den Mund.

Ständig verspüre ich den Drang, mich zu kneifen, um sicherzugehen, dass der Tag heute nicht nur einer von den unzähligen Albträumen ist, die ich seit dem Unfall habe. Irgendwann habe ich angefangen mich zu fragen, ob sie nicht doch irgendein seltsames Wesen ist. So was passiert eben, wenn man als Sohn eines eingefleischten Akte-X-Fans aufwächst. Ich habe sogar gedacht, dass nur ich sie sehen kann. Doch als ein paar Trucker gehupt und ihr etwas zugerufen haben, hat das meine Vermutung widerlegt. Ich kann es ihnen nicht mal verübeln. Ein Mädchen, das die Jacke auf links trägt und ein Fahrrad mit rosafarbenen Lenkradbändern und einer Fahne fährt, auf der Supergirl steht, ist nicht gerade unauffällig.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)