Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

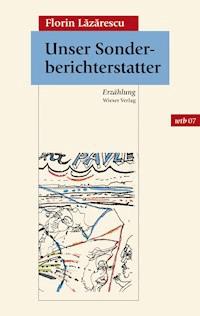

- Herausgeber: Wieser Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Roman erzählt mit bitterem Humor und Anteilnahme die Geschichte Jewgenis, eines durch das Leben irrenden Jungschriftstellers, und die seiner Vermieterin Valeria. Doch Florin Lăzărescu nimmt nicht lediglich die als Seelenstarre bezeichnete Lebenskrise seiner Protagonisten unter die Lupe, die sich bei Jewgeni vornehmlich durch eine ewige Schreibblockade äußert, und bei Valeria durch die permanente Panik vor der lauernden Alzheimer-Krankheit, sondern auch die Seelenstarre der ganzen Stadt. Denn die Stadt mit all ihren kleinen, dramatischen Geschichten ist die dritte Hauptfigur des Romans, sie wird mit bitterer Ironie und sarkastischem Realismus beschrieben. "Seelenstarre" ist ein Roman über notwendige, jedoch unrealistische Hoffnungen und kleine Alltagsfreuden, die über die Absurdität des Lebens hinwegtäuschen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

FLORIN LĂZĂRESCUSeelenstarre

Roman

Aus dem RumänischenvonJan Cornelius

Die Herausgabe dieses Buches erfolgte mit freundlicherUnterstützung durch des Rumänische Kulturinstitut.

Originaltitel: Amorţire. Editura Polirom, 2013

A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12Tel. + 43(0)463 370 36, Fax. + 43(0)463 376 [email protected]

Copyright © dieser Ausgabe 2018 bei Wieser Verlag GmbH,Klagenfurt/CelovecAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Josef G. PichlerISBN 978-3-99029-286-0eISBN 978-3-99047-100-5

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

1

Um Mitternacht sieht die Stadt ganz schön merkwürdig aus. Wie ausgewechselt. Sobald die Menschen verschwunden sind, wirkt sie völlig irreal. Das im Dunkeln an einem Baum lehnende Fahrrad sieht wie ein gefangener, sich totstellender Außerirdischer aus, der geduldig den geeigneten Moment abwartet, seine Kette durchzusägen und von der Erde abzuhauen. Die Gestalten der Lichtreklamen scheinen wie versteinert, bestraft für eine unbekannte Tat, durch den bösen Zauber einer aus dem Nichts aufgetauchten Hexe. Die Straßenleuchten – verkrüppelte hungrige Riesen, die demütig, geneigten Hauptes, mit einer als Tarnung dienenden Neonlampe im Mund, verspäteten Passanten auflauern, um sich auf sie zu stürzen und sie zu verschlingen. Der mit einem roten Ziegelsplitter in den Asphalt geritzte Hickelkasten – ein mystisches Gebiet, in welchem man bloß dreimal auf einem Bein zu hüpfen braucht, um in eine Parallelwelt befördert zu werden. Der wirre, die Dunkelheit heiser anbellende Hund – der einzige Überlebende des Weltuntergangs. Und zu guter Letzt die Häuserblocks – unendlich prachtvolle Gruften, die in den ersten Morgenstunden wie auf Knopfdruck ihre halb lebendigen, halb toten Kreaturen aus ihren Fängen entlassen, die sich krampfhaft bemühen, ihrem Dasein einen Sinn zu verleihen.

Gegen zwei Uhr nachts schreitet Jewgeni, kaum hat er das Haus verlassen, hastig durch irgendeine Straße einer Provinzstadt, die Mütze auf der beginnenden Glatze, den Rucksack auf dem Rücken. Und plötzlich, beim Klacken der Absätze seiner spitzen Schuhe auf dem Asphalt, schießt ihm durch den Kopf, dass die Schuhe die größte Errungenschaft der Menschheitsgeschichte darstellen, und die Zähmung des Feuers im Vergleich dazu rein gar nichts bedeutet. Er hat gerade im Discovery-Kanal mitbekommen, dass ein homo sapiens im Mittelpaläolithikum, vor über vierzigtausend Jahren, für diese Erfindung verantwortlich war. In einer Höhle in Russland hatte man ein Skelett aus der damaligen Zeit gefunden, und die gründliche Analyse von dessen Fußknochen erbrachte den eindeutigen Beweis, dass der schon ewig Verblichene bereits anno dazumal Sandalen trug. Jewgeni war jedoch klar, dass nicht ausgesprochen dieser Mensch die Sandalen erfunden hatte. Es wäre ein viel zu großer, ein geradezu befremdlicher Zufall gewesen, heutzutage genau auf das Skelett des ersten Sandalenträgers zu stoßen.

Doch wie sah der wahre Sandalen-Erfinder überhaupt aus? Und wie viel Zeit hatte es ihn gekostet, dieses kaum wahrnehmbare Erheben vom Erdboden hinzubekommen, das aber in Wahrheit wesentlich wichtiger als der erste Schritt auf dem Mond war? Man konnte dies leider bis heute noch nicht einmal mit den Forschungstechniken der modernen Wissenschaft feststellen, sodass sich die Ausstellung des besagten Skeletts mit den durch das Sandalentragen deformierten Füßen in einem heutigen Museum als ziemlich fragwürdig erwies. Die Füße waren ganz bestimmt deformiert, überlegt Jewgeni weiter, zumal man davon ausgehen kann, dass der damalige homo sapiens über den Unterschied zwischen dem linken und rechten Fuß nie ernsthaft nachgedacht hat. Also wurden die Schuhe den entsprechenden Fußwölbungen erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt angepasst, durch einen anderen Menschen, über den Jewgeni sich im Augenblick jedoch keine Gedanken machen möchte. Er fühlt sich lediglich solidarisch mit dem ersten Wesen, das sich das Schuhwerk für seine Füße ausgedacht hat.

Die bescheidene Freude über die neuen, frisch gekauften Schuhe hellt Jewgenis Alltag, der sich in letzter Zeit anfühlte, als würde er durch Schlamm kriechen, noch etwas auf. Er hat sich schon seit Langem spitze Schuhe gewünscht. Vor zehn, fünfzehn Jahren lag man damit völlig im Trend. Ja, es stimmte, in letzter Zeit hatte er, bis auf die Westernhelden im MTV, keinen Einzigen gesehen, der solche Schuhe trug. Doch als er sie im Regal eines mickrigen Shops in seinem Wohnviertel ausfindig machte, schlug sein Herz plötzlich höher, er schlich um sie herum, bat den Verkäufer, sie, bis er das Geld von zu Hause holte, für ihn zur Seite zu legen, und kaufte sie, als Erinnerung an die Tage, wo er in ein Mädchen mit riesigen Möpsen verliebt war – er wusste gar nicht mehr, wie es hieß – und er ein paar Tennisschuhe mit zerschlissenem Innenfutter trug.

Die Kälte des ausklingenden Winters ist gar nicht so schlimm, doch Jewgeni kriecht sie in alle Knochen. Er erreicht den Ort des Treffens, nimmt Platz an der Straßenbahnhaltestelle, zieht die Schuhe aus und beginnt, sich die durch die Schuhe betäubten Füße leicht zu massieren. Die in die Jahre gekommene Neonröhre über ihm flackert müde, dann geht sie aus, sodass er nun im Halbdunkeln sitzt. Und als das Licht wieder angeht, nimmt Jewgeni einen Fremden in seiner Nähe wahr, der ihn reglos anstarrt.

Jewgeni hebt den Kopf, hat jedoch nicht den Mut, die Augen auf den Fremden zu richten. Er merkt durch den Spiritus- und sogar Formalingestank, den sein Gegenüber scheinbar ausströmt, mit wem er es zu tun hat. Er hört auf, seine Fußsohlen zu bearbeiten, in der Hoffnung, der mutmaßliche Säufer würde sich angesichts der beendeten Vorführung von dannen machen. Vergeblich. Der SpiritusAtem entfernt sich nicht. Jewgeni nimmt sich vor, bis zwanzig zu zählen, nein, besser bis dreißig, um dem Eindringling noch eine zusätzliche Chance zu gewähren, und ihm danach eins über die Rübe zu ziehen. Die beste Verteidigung ist letztendlich der Angriff. Bei achtzehn unterbricht der Säufer das Zählen.

»Du bist wohl ein ganz Schlauer, was?«, fragt er Jewgeni in einem ziemlich aggressiv-provozierenden Ton.

Jewgeni überlegt, ob er ihm normal antworten oder eine knallen soll.

»Nein«, entschließt er sich schließlich für die pazifistische Variante, »ich möchte einfach nur meine Ruhe haben.«

Der Säufer ist mit der Antwort zufrieden, sie scheint sogar Jewgeni einigen Ärger zu ersparen.

»Wann meinst du, dass der Krieg losgeht?«

»Keine Ahnung«, zuckt Jewgeni mit den Schultern. »Es hängt nicht von mir ab.«

»Ich denke, es dauert nicht mehr lange«, verkündet der Säufer.

»Wenn du meinst«, sagt Jewgeni.

»Also, ich bin dann mal weg.«

»Gute Reise.«

Da Jewgeni ihn nun verabschiedet hat oder schlicht und einfach aus eigenem Willen, entfernt sich der Eindringling torkelnd. Jewgeni holt eine DSLR-Kamera aus dem Rucksack, und ohne sie zu den Augen zu führen, schießt er aus der Hüfte, wie ein Revolverheld, ein Foto der wankend in die Nacht entschwindenden Gestalt. Er stopft die Kamera in den Rucksack zurück, zieht seine Schuhe an und patrouilliert durch die Straßenbahnhaltestelle.

Sein Handy klingelt. Er holt es aus der Tasche, blickt auf das Display und reagiert nicht. Obwohl das Handy in der Tasche weiterhin klingelt, ignoriert er es. Er bemüht sich, durch das Schritttempo der Regel anzupassen, wenn es denn eine geben sollte, nach der die Neonlampe an- und ausgeht. Eins, zwei, drei … siebenundzwanzig … aus! … Eins, zwei, drei … an! Eins, zwei, drei … acht … aus! … Eins, zwei, drei … neunundvierzig … aus! Es gibt keine Regel.

Danach, zeichnet sich eine andere bizarre Gestalt in der Dunkelheit hinter den Häuserblocks ab, die Jewgeni unbewegt anstarrt. Jewgeni freut sich, als er Casimir wiedererkennt. Er ruft ihm zu: »Was nun, gehen wir oder nicht?«

Casimir nähert sich unsicher. Er sieht aus, als wäre seine Mutter gerade gestorben, aber er scheint nichts getrunken zu haben, wie Jewgeni beim Hören seiner Stimme am Telefon vermutet hatte.

»Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich nicht treffen möchte«, wirft ihm Casimir vor. »Geh wieder nach Hause.«

»Und ich habe dir gesagt, dass ich dich treffen möchte. Und dass ich extra dafür aus dem Bett steigen, mich anziehen und wie ein Idiot um zwei Uhr nachts hierher zu deinem Wohnblock marschieren würde.«

»Komm, geh jetzt nach Hause, ich bitte dich«, wiederholt Casimir.

Jewgeni greift automatisch nach den Zigaretten, und obwohl er es geschafft hat, in den letzten drei Tagen das Rauchen einzustellen, steckt er sich eine an.

»Komm, Mann, geh jetzt endlich nach Hause«, wiederholt Casimir.

Jewgeni hatte sich schon seit Langem an Casimirs Anfälle gewöhnt. Er kannte ihn noch aus der Gymnasialzeit, als sie nebeneinandergesessen hatten, was fast ein Vierteljahrhundert zurücklag. Regelmäßig und unabhängig von den schönen Dingen, die ihm im Leben widerfuhren, wurde Casimir von Depressionen befallen. Die Erfolge, die ihm geradezu in den Schoß fielen, waren mehr, als er tragen konnte. Er war ein erfolgreicher Schriftsteller, hatte eine hübsche Freundin, wurde von allen geliebt und fand allerseits Anerkennung. An seiner Stelle wäre Jewgeni wunschlos glücklich gewesen. Aber Casimir weigerte sich standhaft, einen glatten Ablauf seines Lebens zu akzeptieren, und es war so, als hätte er dauernd nach Ärger gesucht.

Anscheinend wurden seine Krisen immer wieder durch Liebeskummer verursacht. Erstens, weil Casimir es ohne jede Erklärung ablehnte, Irina offiziell zu heiraten. Natürlich war das Thema der Eheschließung ein gelegentliches Streitthema, aber es stellte nicht den wahren Grund für seine Depressionen dar. Zweitens verliebte sich Casimir regelmäßig in eine andere Frau. Jewgeni wusste jedoch, dass nicht die Liebe der Grund für Casimirs Depressionen war, sondern umgekehrt: Er verliebte sich bis über beide Ohren, wenn er depressiv war, er wurde nicht durch den Liebeskummer depressiv. Obwohl er immer wieder behauptete, er würde einzig und allein Irina lieben, hinterließ er, wenn er völlig am Rad drehte, den Eindruck, er könne sich sogar für eine im Vorbeifahren am Wegesrand zufällig erblickte alte Schabracke entflammen. »Wie traurig sie einen nur ansieht! Wie sehr sie nach Zärtlichkeit dürstet!« – »Ja und? Musst du sie deswegen gleich lieben?«, wollte ihn Jewgeni dann fragen, aber auch wenn die beiden sehr direkt, wie ihnen der Schnabel gewachsen war, miteinander redeten, verkniff er sich jedesmal diese Bemerkung.

Mit anderen Worten ist Jewgeni nun abermals bereit, eine lange und tragische Liebesgeschichte zu hören.

»Hattest du wieder Zoff mit Irina, wegen des Heiratens?«, fragt er scherzend, um Casimir abzulenken.

»Nein«, antwortet dieser mürrisch.

»Okay. Also, in wen hast du dich verliebt?«

»Ach was!«

»Was dann?«

Casimir steht stumm und abwesend da.

»Mich hat einer fast verprügelt«, versucht Jewgeni ihn auf andere Gedanken zu bringen, in die Realität zurückzuholen.

»Wann?«, fragt Casimir neugierig.

»Bevor du aufgetaucht bist.«

»Echt?«

»Ja, echt«, erzählt Jewgeni amüsiert. »Da kam plötzlich ein sternhagelvoller Typ angetanzt, machte vor mir halt und begann, mich bedrohlich anzustarren. So.«

Er macht den Betrunkenen nach.

»Und?«

»Und nichts. Er fragte mich, ob ich mich für einen ganz Schlauen halten würde, ich sagte nein, und dann ist er abgezogen.«

Casimir zeigt sich von dieser Geschichte leicht amüsiert.

»Lass uns einen Kaffee trinken gehen. Mir ist arschkalt.«

»Jetzt, um diese Zeit?!«

»Ich kenne einen Nonstop-Kiosk für Taxifahrer.«

Noch nie hatte Jewgeni verstehen können, wieso ihn Casimir in Krisensituationen nicht bei sich zu Hause akzeptierte. Irina hätte sich dem nicht widersetzt, im Gegenteil, ihr war klar, dass Jewgeni beruhigend auf ihn einwirkte. Doch auch Jewgeni hatte in Wirklichkeit keine Lust, in Casimirs Wohnung zu gehen. Er bevorzugte die Straße, das Laufen, am besten nach Mitternacht.

Beide laufen eine dunkle, schmale Gasse zwischen den Häuserblocks entlang, und Casimirs Sprechblockade löst sich langsam auf.

»Mensch, mir sind heute zwei herzzerreißende Dinge widerfahren.«

»Leg los.«

»Ich war heute bei einer Kirchweih, in einem Dorf.«

»Du?! Bei welcher Kirchweih?«, amüsiert sich Jewgeni.

»Lach nicht so blöd. Sei still und hör mir zu. Vorgestern ging ich beim Sitz des Schriftstellerverbands vorbei und traf dort einen Kollegen, von dem ich zwar wusste, dass er Pfarrer war, aber nicht, dass er in einer Holzkirche aus dem 15. Jahrhundert, die ich schon ewig besichtigen wollte, seine Messen abhält. Er ließ mich wissen, dass man dort am nächsten Tag ein Kirchweihfest feiern würde, und dass er aus diesem Anlass zwei öffentliche Autorenlesungen organisiert habe. Er bot mir eine Lesung an, es sei garantiert mit einem zahlreichen Publikum zu rechnen. Wir würden so die Reaktionen der Bauern auf die Gegenwartsliteratur testen können. Ehrlich gesagt, bei derlei Veranstaltungen dreht sich mir der Magen um, aber trotzdem, ich nahm die Einladung wie ein Idiot an. Es hat sich tatsächlich gelohnt, die Kirche zu sehen, mit ihren …«

»Und die Lesungen?«

»Vergiss es«, winkte Casimir ab, als hätte ihn eine lästige Fliege attackiert. »Es gibt Schriftsteller, die, wenn sie ein paar intus haben, sogar den Bäumen im Wald vorlesen würden, geschweige denn einigen Schaulustigen, die uns anstarrten, als wären wir Außerirdische. Irgendwann verließ ich den Kirchenhof und entfernte mich, um in Ruhe eine zu rauchen. Ich landete in der Dorfkneipe, es war diese Art Laden für alles, vom Hufeisen bis zur Salami, vom Waschmittel bis zum billigen Sekt. Es gab dort auch eine Terrasse mit zwei Tischen am Eingang. Ich betrat den Laden, bestellte eine Cola und nahm draußen auf einem Plastiksessel Platz. Die Verkäuferin war die einzige Menschenseele weit und breit. Und plötzlich, mein lieber Freund, taucht ein sechs, sieben Jahre alter Junge im Türrahmen auf. Er ist barfuß und glotzt mich an. Er war das Elend in Person, es tat einem im Herzen weh. ›Wie heißt du?‹, frage ich ihn. ›Ţintiric.‹ – ›Ja prima, Ţintiric‹, sage ich, ›hast du denn keine Geschwister zum Spielen?‹ – ›Doch‹, meint er, ›aber sie sind kleiner als ich.‹ – ›Und wo sind deine Eltern?‹ Er zuckt mit den Schultern. ›Hast du heute schon etwas gegessen?‹ Er nickt. Es versetzte mir einen Stich ins Herz, ihn anzusehen, es war zum Haareraufen. Er wollte gar nichts von mir, starrte mich bloß an, mit diesen riesigen Bambi-Augen im Gesicht eines ausgehungerten Wolfes. Ich gebe ihm fünfzehn Lei und sage: ›Ţintiric, mein Sohn, geh mal schön in den Laden und kauf dir, was dein Herz begehrt. Verstehst du das? Etwas nur für dich.‹ Anfangs gibt er sich etwas ungläubig, aber dann nimmt er das Geld und betritt diesen Laden, in dem, ich wiederhole, man alles findet, von hundert verschiedenen Süßigkeiten bis zu zig Modellen chinesischen Spielzeugs, also an Angeboten sollte es für so einen Knirps nicht mangeln. Und womit, meinst du, taucht er danach wieder auf? Mit einer Schweinepastete in der Dose, sie kostete so um vier Lei. Es war eine kleine Dose. Er kam damit zu mir und sagte: ›Sie hat einen kleinen Schlüssel zum Öffnen. Willst du ihn ausprobieren?‹ Verstehst du, was für dieses Balg das Wichtigste in dem Laden war? Eine beschissene Konservendose. Das ist also das Allerhöchste, wovon ein Kind in einer angeblich zivilisierten Welt heute noch träumen kann. Und ich schreibe Literatur.«

»Und wo liegt das Problem? Gut, dass er glücklich war. Die vom Land sind glücklicher als die Städter mit ihren modernen Luxusproblemen, darauf kannst du Gift nehmen.«

»Glücklicher im Arsch. Ist dir eigentlich klar, in welcher Welt wir leben?«, fragt Casimir aufgebracht und reißt die Kiosktür auf.

Jewgeni folgt ihm.

»Hallo«, meint Jewgeni, »zwei Kaffee, bitte!«

»Wie viele Zuckertütchen?«, fragt die Verkäuferin und bereitet zwei Plastikbecher für die Kaffeemaschine vor.

»Für mich drei«, sagt Casimir. »Und für dich?«

Er wendet sich Jewgeni zu.

»Bloß eine. Aber eigentlich wollte ich gar keinen Kaffee. Weiß der Geier, in der letzten Zeit habe ich ganz komische Herzprobleme. Und in den Fingern habe ich ziemlich oft ein Taubheitsgefühl. Ich möchte lieber einen Tee. Haben Sie Tee?«

»Schwarzen? Grünen? Waldfrüchte? Pfefferminz?«

»Normalerweise trinke ich Eisenkraut, aber ich vermute, so etwas haben Sie nicht.«

»Nein, haben wir nicht«, schüttelt die Verkäuferin den Kopf und streckt ihm den Kaffee entgegen. »Aber was bewirkt dieses Eisenkraut, wenn ich fragen darf?«

»Es ist eine Antistresspflanze. Kommt aus Fares«, klärt sie Jewgeni auf.

»Aha. Ich trinke Melisse gegen den Stress. Schmeckt super und beruhigt mit Sicherheit. Kommt auch aus Fares. Also, möchten Sie Pfefferminze oder Waldfrüchte?«

»Waldfrüchte.«

Jewgeni nimmt seinen Tee und gesellt sich Casimir zu, der neben der Tür steht.

Casimir hat sich von seiner Wut auf der Straße noch lange nicht befreit. Er scheint lediglich mit seinen Gedanken beschäftigt zu sein, völlig abwesend, als hätte er mit dem, was er zu Jewgeni sagt, überhaupt nichts zu tun.

»Und als ich danach mit dem Auto nach Hause fuhr, Schlag auf Schlag, bang! Als hätte es jemand so eingerichtet, ich kapiere gar nicht, wie so etwas passieren konnte. Hinter einer Kurve sprang mir ein Hund vor das Auto. Ich konnte ihm nicht mehr ausweichen. Ich fahre jetzt schon seit zwanzig Jahren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich stieg sofort aus, der Hund schien noch zu leben. Seine Schnauze war etwas blutig, er lag ausgestreckt da, aber er keuchte. Einerseits wollte ich ihm helfen, andererseits wurde es mir vom Blut ganz übel. Ich packte einen seiner Füße, und mit abgewendetem Kopf, um das Blut nicht zu sehen, versuchte ich, ihn in den Graben zu schleifen, damit ihn nicht noch ein Auto erwischt. Er winselte kurz, es war zum Heulen. Ich schloss die Augen und nahm ihn auf den Arm. Und dort beim Graben war er schon tot. Zum ersten Mal spürte ich unmittelbar, was abkratzen heißt.«

»Mist! Nimm dir nicht mehr alles zu Herzen, mache es nicht so dramatisch!«

»Nachts habe ich kein Auge zugetan.«

Die Kiosktür geht auf und ein dicker Mann mit hochgekrempelten Ärmeln kommt herein.

»Ich grüße Sie, Frau Mirela. Sie haben ja eine Menge Kunden«, scherzt er und sieht die beiden freundlich an. »Einen Kaffee und ein paar Socken, bitte.«

»Was ist passiert? Bist du barfuß geblieben?«, fragt die Verkäuferin.

»Fast. Meine Frau hat gestern meine sämtlichen Socken gewaschen. Ist doch egal, was ich in aller Herrgottsfrüh anziehe, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich habe im Schrank herumgestöbert, aber im Dunkeln, um sie nicht zu wecken, und alles, was ich fand, ist das hier. Diese Ansicht würde meine Kunden ganz schön belustigen«, sagt er und zieht seine Bluejeans hoch, um eine schwarze und eine hellblaue Socke zum Vorschein zu bringen.

Der Taxifahrer trinkt den Kaffee in einem Zug aus, zahlt und verlässt den Laden.

Casimir sieht ihm aufmerksam nach, dann sagt er zu Jewgeni: »Danke, dass du gekommen bist, es geht mir schon wieder besser. Nun geh nach Hause, es wird bald hell.«

Sie verlassen gemeinsam den Kiosk. Beim Abschied, nachdem sie sich die Hand geben und einige Schritte laufen, dreht sich Casimir um und ruft Jewgeni zu: »Merk dir Folgendes: Es gibt keinen Sinn. Es gibt keinen Gott. Darüber musst du schreiben. Ich werde das Schreiben wahrscheinlich aufgeben.«

Dann beginnt er, wie ein Irrer zu rennen.

Ehrlich gesagt, Jewgeni glaubt auch kaum noch an Gott, obwohl er schon immer dachte, Gott sei ein Ding, wofür es zu kämpfen lohnt.

2

Frau Valeria glaubt auch kaum an Gott, obwohl auch sie schon immer dachte, Gott sei ein Ding, wofür es zu kämpfen lohnt. Aber es geht ihr dabei nicht um den Gott einer langweiligen Messe, und auch nicht um den Gott einer Messe am Heiligen Abend und noch nicht einmal um den einer Messe am Heiligen Grab. Für Valeria ist Gott, falls es ihn geben sollte, einer, der dasteht und einem zusieht, er sieht einfach nur zu, ohne jedoch einzugreifen, egal was man tut. Gelegentlich lässt er den ein oder anderen wissen, dass er sein Tun mitbekommt, aber danach musst man wieder allein klarkommen.

Zum ersten Mal spürte Valeria, dass Gott ihr zusah – das passierte ihr nicht sehr häufig –, eines Tages in ihrer Kindheit. Damals wohnte sie irgendwo am Stadtrand. Und sie hatte eine etwas ältere Spielkameradin, Roxana.

Das schönste Spiel für die beiden war, tote, vom Auto oder von der Straßenbahn überfahrene oder erfrorene Tiere, die sie entdeckten, zu begraben. Alles begann mit der am Straßenrand gefundenen plattgemachten Kröte, und nach und nach bauten sie eine Art kleinen Friedhof für Tiere im Hinterhof aus. Sie legten die Kröte feierlich, voller Mitleid, auf ein Nussbaumblatt. Und zumal das besagte Nussbaumblatt einigermaßen an einen Sarg erinnerte, beschlossen sie, dass eine christliche Beerdigung der Kröte nicht schaden würde. (Das Wort christlich hatte ihr ihre tiefgläubige Mutter bis zu ihrer Gymnasialzeit hartnäckig eingehämmert.) Der Weg zum richtigen Friedhof war weit, und dort nahm man sowieso lediglich Menschen auf. Also gründeten sie, quasi ohne es zu merken, ihren eigenen Gottesacker.

Eigentlich hätten sie für die Beerdigung der Kröte einen Pfarrer, einen Diakon oder zumindest einen Totengräber gebraucht, dazu noch einige Leute, die allerhand heilige Dinge vor der Verblichenen hertrugen, und auch noch einige Gäste für den Leichenschmaus und ein paar Klageweiber. Da sie aber lediglich zwei Figuren zu verkörpern vermochten, entschieden sie sich für die ersten beiden Optionen, Pfarrer und Diakon, und taten ihr Bestes, um in den kurzen Ruhephasen auch die restlichen Aufgaben wahrzunehmen. Die ewige Ruhestätte sollte zwischen dem Gartenzaun und einem Blumenbeet liegen, beschlossen sie, wonach Valeria loszog, mit der Kröte auf dem Nussbaumblatt: »Herr, erbarme dich unser! Herr, erbarme dich unser!« Roxana folgte ihr auf den Schritt. »Wieso musstest du von uns gehen, Kröteee! Was sollen wir nur ohne dich anfangeeeen?«, spielte sie hin und wieder das Klageweib. Sie bekamen sich danach in die Wolle, weil sie sich nicht entscheiden konnten, wer von ihnen das Grab ausheben sollte, doch danach schlossen sie Frieden und schaufelten das Grab gemeinsam, mit einem Löffel. Nachdem sie die Kröte ins Grab senkten und Erde darüber streuten, bekreuzigten sie sich, zufrieden mit dem Ergebnis.

»Es war eine schöne Beerdigung«, waren sie sich einig.

Die Schwierigkeiten tauchten erst später auf, als sie bereits eine wahre Leidenschaft für schöne Beerdigungen entwickelt hatten, jedoch keine toten Tiere auf der Straße mehr fanden. Obwohl sie sich sehr darum bemühten. Roxana kam mit der Idee, es gäbe einen Hund in der Nachbarschaft, den sie eventuell vergiften könnten, aber Valeria lehnte es entschieden ab, mit der Begründung, dies sei nicht »christlich«. Da der Hund sich sowieso kaum noch auf den Beinen halten konnte, beschlossen sie, sich noch einige Zeit zu gedulden.

Monatelang mussten sie sich mit kleinen Tieren zufriedengeben: Bienen, Hummeln, Wespen, also Wesen, deren Tötung nicht unbedingt unchristlich erschien. Mit der Zeit vervollständigten sie die Beerdigungsrituale, die, je mehr sich der Hinterhof-Friedhof jenseits des Gartenzauns ausbreitete, umso raffinierter wurden. Sie bauten Kreuze aus Zweigen oder aus mit dünnen Fäden zusammengebundenen Streichhölzern, und sie legten sogar eine Geldmünze über das verblichene Tier ins Grab, denn für den Übergang ins Jenseits musste man finanziell aufkommen, wie Valeria von ihrer Mutter erfahren hatte. Zu dieser Handlung kam es jedoch nur ein einziges Mal. Kein Mensch außer Valeria wusste, dass Roxana einhundertfünf Lei in einem Versteck aufbewahrte. Sie ließ sich schließlich überzeugen und akzeptierte, eine Fünf-Lei-Münze für eine »schöne Beerdigung« aufzuopfern und legte sie feierlich auf eine arme Wespe, damit diese sich damit den ewigen Frieden erwerben konnte. Doch einige Stunden später, als Roxana nach Hause gegangen war, wurde Valeria plötzlich neidisch auf den Reichtum ihrer Freundin, sodass sie die Wespe ausgrub, die Fünf-Lei-Münze zu sich nahm und sich dafür Bonbons kaufte. Und womöglich wäre das Spiel noch einige Jahre weitergegangen, wenn nicht ein großes Unglück passiert wäre. Einen Tag nach der Beerdigung der Wespe entdeckte Roxana in einer Stadtvitrine ein paar Sandalen, die genau einhundertdrei Lei kosteten. Sie traf Valeria, um sie entschlossen wissen zu lassen, dass sie nicht länger bereit sei, ihr ganzes Geld für klägliche Beerdigungen auszugeben. Fünf Lei seien sowieso viel zu viel gewesen, um den ewigen Frieden einer mickrigen Wespe zu erkaufen, auch ein Leu würde dafür reichen. Kurzum, trotz Valerias christlichen Gegenargumenten, grub Roxana die Wespe aus.

Vom Schmerz geschüttelt klagte Roxana am Grab der unglücklichen Wespe, aber nicht weil sie deren Seele nachtrauerte, sondern weil sie nun überzeugt war, der Allmächtige habe sie wegen der Störung der Totenruhe bestraft und ihre Münze zu Erde werden lassen. Und noch mehr klagte Valeria danach, nicht weil man sie ihrer sündhaften Tat verdächtigt hätte, sondern aus Überzeugung, den Himmelvater gebe es wirklich, und er habe machtlos ihrem Verrat an ihrer Freundin zugesehen.

Spät in der Nacht, in ihrem von Wohnblocks umgebenen Haus mit Hof, schleicht Frau Stoican aus dem Bett, ohne das Licht einzuschalten. Sie hat sich sowieso an die Dunkelheit gewöhnt, da sie bis jetzt stundenlang mit offenen Augen ein Bild an der Wand angestarrt hat, bemüht, jedes Detail auszumachen. Einerseits freut sie sich, super, wie gut ich in meinem Alter noch sehen kann. Andererseits muss sie zugeben, dass das Straßenlicht trotz der zugezogenen Gardine den Raum ganz schön beleuchtet. Und, darüber hinaus muss sie sich, just in dem Augenblick, als sie in die Pantoffeln schlüpft, gestehen, dass sie dieses Bild auswendig kennt, und dass sie aus dem Gedächtnis jede Einzelheit daraus nachmalen könnte, wenn sie das Talent dazu hätte. Es hängt nun schon seit vierzig Jahren an dieser Wand.

»Kannst du auch nicht schlafen?«, fragt sie sauer, aber im Flüsterton, als ob sie keinen wecken wolle.

Sie nähert sich dem Fenster, zieht die Gardine vollständig zur Seite und beobachtet aufmerksam den Kirschbaum im Garten. Sie hat sich nicht getäuscht, er war immer noch da. So kommt es ihr zumindest vor.

»Diesmal bringe ich dich um, eigenhändig«, sagt sie, indem sie den ersten Teil des Satzes laut ausspricht, das letzte Wort jedoch mit vorgehaltener Hand.

Der Weg zum Flur ist nicht ganz unproblematisch, man könnte womöglich gegen den einen oder anderen Gegenstand rennen. Sie schaltet jedoch das Licht nicht ein, um Jewgeni nicht zu wecken.

»Waldi! Waldi!«, flüstert sie, um dem Hund die Unannehmlichkeit, im Schlaf auf den Kopf getreten zu werden, zu ersparen. Glücklicherweise hat sich Waldi in einer ganz anderen Ecke aufs Ohr gelegt. Valeria schiebt ganz langsam die Tür auf, um das gewöhnliche Knarren zu vermeiden, packt den Stein an der Wand, den sie im Sommer als Türstopper einsetzt, und schleicht sich um die Ecke. Sie sieht zum Kirschbaumwipfel hoch. Lediglich ein vorbeirasendes Taxi stört hin und wieder die Nachtstille.

»Bist du nun weggeflogen? Warte nur, ich kriege dich noch!«, droht sie dem Baum.

Frau Stoican wirft den Stein weg und kehrt zurück in die Wohnung. Im Schlafzimmer knipst sie das Licht an.

»Waldi, schläfst du? Wo in aller Welt steckst du?«

Waldi blickt sie einen Augenblick an, winselt kurz, als hätte er schlecht geträumt, dann schließt er abermals die Augen, in der Überzeugung, nichts gehe über den Schlaf, trotz des einen oder anderen Albtraums. Er liegt halb unter dem Bett, entzweit durch das über ihn hängende Bettlaken. Nun wundert sich Frau Stoican, dass sie beim Aufstehen im Dunkeln nicht auf ihn trat. Sie nähert sich dem Telefon auf dem Nachtkästchen und wählt sorgfältig eine Nummer, sie drückt kräftig Taste für Taste, um keine Zahl auszulassen. Sie wartet mit dem Hörer am Ohr, lauscht aufmerksam dem Schellen am anderen Leitungsende. Es läutet ungefähr zehnmal, wonach sie eine aggressive Männerstimme hört: »Wer ist da?«

Frau Stoican keucht erschrocken in den Hörer.

»Hallo? Wer ist der Idiot, der mich mitten in der Nacht weckt? Gheorghiţă, bist du es? Komm, sprich, du Säufer!«

»Hallo? … Mădălina?! …«, fragt sie schüchtern, wohlwissend, was die Antwort ist, dann legt sie den Hörer schnell zurück auf die Telefongabel, als hätte sie sich die Finger damit verbrannt.

Sie wendet sich dem Bild an der Wand zu und zuckt mit den Schultern: »Also, es war wohl doch nicht Mădălina! Ich habe wohl ihre Nummer vergessen, oder mich beim Wählen vertan.«

Sie wagt es jedoch nicht, es erneut zu versuchen. Sie stöbert in einer Schublade des Nachtkästchens herum und findet ein Gebetsbuch. Sie hält es mit den Blättern nach unten und wedelt damit hin und her, bis ein Zettel aus dem Buch fällt. Sie liest jede darauf stehende Zahl, indem sie mit dem Finger darauf zeigt und das Blatt dicht vor die Augen führt.

»Aha!«, bemerkt sie den Fehler.

Dann sagt sie laut: »Null … sieben … vier … drei … eins … sieben … eins … drei … neun … drei …«

Sie wiederholt es ein paar Mal, am Ende, ohne den Zettel anzusehen. Anschließend wählt sie genauso sorgfältig wie vorher die neue Rufnummer, indem sie kräftig auf jede Taste drückt. Nachdem es zweimal schellt, legt sie schnell wieder auf.

Sie läuft zum Lichtschalter, als das Telefon auf dem Nachtkästchen zu läuten beginnt, so laut, dass Waldi wie von der Tarantel gestochen aus dem Zimmer rast und mit dem Kopf gegen den Kleiderständer im Flur rennt.

»Um diese Zeit?!«, wundert sich Frau Stoican und läuft zurück zum Telefon.

Sie lässt das Telefon lange klingeln, dann räuspert sie sich und meldet sich mit der höflichen Stimme einer erfahrenen Sekretärin: »Hallo? … Ja … Sie sprechen mit Valeria Stoican.«

»Valeria, ist etwas passiert?«, sagt eine erschrockene Frauenstimme.

»Nein, wieso?«, meint Frau Stoican mit der ruhigen Sekretärinstimme.

»Valeria, du treibst mich noch in den Wahnsinn!«, brüllt ihr die Stimme ins Ohr. »Wieso rufst du mich mitten in der Nacht an?«

»Ich?! Aber ich habe dich doch gar nicht angerufen, liebe Mădălina.«

Frau Stoican setzt sich mit dem Hörer aufs Bett, auf einen netten Plausch eingestimmt.

»Valeria! Sprich! Wieso sagst du nichts?«, fragt die in Panik geratene Stimme.

»Moment mal, meine Liebe, ich musste mich erstmal setzen. Ich habe es ganz stark im Kreuz … Also, ich habe dich nicht angerufen. Das war bestimmt so ein Irrer.«

»Mein Gott, wieso belügst du mich denn so dreist?! Ich habe deine Nummer gesehen.«

»Wie, du hast meine Nummer gesehen?«, zuckt Frau Stoican zusammen.

»Valeria, wenn du mich noch weiterhin verarscht, lege ich auf und rede nie wieder mit dir.«

»Aber zu meiner Beerdigung kommst du, oder?« fragt Frau Stoican scherzend.

»Nichts da«, antwortet die nun viel ruhiger gewordene Stimme.

»Und nicht einmal, wenn ich darauf bestehe? Komm, ich bitte dich!«, führt Valeria das Spiel weiter.

»Ich komme nicht, weil ich vor dir sterben werde … Dafür wirst du mit deinen nächtlichen Anrufen sorgen, Valeria.«

»Aber ich habe dich nicht angerufen, das habe ich dir doch gesagt.«

»Hör auf zu lügen! Lü-ge nicht! Kapierst du das?!«, betont Mădălina entnervt. »Ich habe es dir schon tausendmal gesagt: Auf meinem Handy kann ich deine Rufnummer sehen.«

Frau Stoican nimmt den Zettel mit der Telefonnummer und zerknüllt ihn verunsichert.

»Tja, dann könntest du ja mal mir auch ein Handy besorgen«, gibt Valeria vorsichtig nach.

»Das habe ich dir doch schon längst vorgeschlagen … Und du meintest nur, das würde dir noch fehlen, dass ich dir bei deinen Spaziergängen, und wenn du zum Markt gehst, nachspioniere. Und selbst, wenn du aufs Klo gehst.«

Frau Stoican schweigt verlegen, legt den zerknüllten Zettel auf das Nachtkästchen und versucht, ihn zu glätten.

»Nun habe ich es mir halt anders überlegt.«

»Valeria, weißt du was? Falls du ein Problem hast, dann sag es mir jetzt sofort, denn ich muss morgen früh bei der Arbeit sein, und ich habe jetzt keine Zeit mehr zum Herumquatschen.«

»Und wann hast du Zeit?«

»Geht es schon wieder los?«

»Du meintest doch, du wärest die Chefin, seit wann muss eine Chefin um sieben Uhr bei der Arbeit antanzen?«

»Valeria, ich lege jetzt auf.«

Die Drohung verdirbt Valeria die Spiellust.

»Okay, dann erzähle ich dir jetzt mal, was mir passiert ist.«

»Ist dir etwas passiert?«, fragt Mădălinas besorgte Stimme.

»Nichts besonders Schlimmes. Aber trotzdem: Im Kirschbaum in meinem Hof war schon wieder ein Steinkauz. Ich habe ihn rufen gehört.«

»Welcher Steinkauz?!«

»Wie, welcher Steinkauz? Woher soll ich das wissen? Ich bin mir aber sicher, dass es derselbe war. Ich habe dir schon davon erzählt, aber du hörst mir ja nie zu. Ein Steinkauz … derselbe … er kommt und ruft Nacht für Nacht in meinem Garten … Ob das etwas Böses zu bedeuten hat?«

»Valeria, versuch doch einfach nur zu schlafen, wie jeder andere, und vergiss die Eulen! Und versuch vor allem nicht, in ihre Rufe etwas reinzuinterpretieren … Die Eule ist eine Eule, und sie muss einfach auch mal irgendwo rufen. Und damit basta.«