9,99 €

Mehr erfahren.

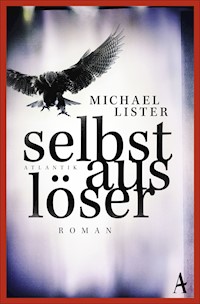

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

In außergewöhnlicher Form beschreibt Michael Lister in seinem Roman eine quälend lange Nacht, die zum gnadenlosen Existenzkampf wird. Knapp und rhythmisch, mit rasanter Wortgewalt, zieht er den Leser ins Geschehen und setzt ihn einer Atmosphäre von Angst und Beklemmung aus. Nach seiner Rückkehr ins ländliche Florida erwacht in Remington James eine alte Leidenschaft: die Fotografie. Als er eines Nachmittags in die Wildnis aufbricht, um die Schnappschüsse seiner im Wald installierten Kamerafalle zu kontrollieren, ahnt er nicht, dass die schrecklichste Nacht seines Lebens auf ihn wartet. Schockiert stellt er fest, dass der selbstauslösende Apparat einen bestialischen Mord aufgenommen hat. Und bevor er einen klaren Gedanken fassen kann, steht der Mörder vor ihm. Es beginnt eine atemlose Hetzjagd, während der Remington nicht nur ums Überleben kämpft, sondern sein bisheriges Leben wie einen Film an sich vorbeiziehen sieht. Nur wenn er bis zum Morgengrauen durchhält, gibt es Hoffnung auf Rettung. »Aus einer einzigen dunklen Nacht hat Lister auch noch das letzte Quäntchen an Gänsehaut herausgeholt.« Michael Connelly

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 237

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Michael Lister wuchs im Nordwesten Floridas auf, wo er heute noch lebt. Er hat sich als Autor von Romanen, Essays, Theaterstücken und Drehbüchern einen Namen gemacht. Wenn er nicht schreibt, studiert er Literatur, Film und Th eologie und unterrichtet am Gulf Coast Community College. Selbstauslöser wurde mit dem Florida Book Award ausgezeichnet.

Mehr Infos unter: www.michaellister.com

Michael Lister

Selbstauslöser

Roman

Aus dem Amerikanischenvon Barbara Christ

Für Judi und Mike Lister Optimis parentibus

Dank

Als Pam Palmer vor mehr als zwanzig Jahren zu redigieren begann, was ich für mein Schreibseminar am College verfasst hatte, sahen meine Texte aus wie heute meine Zeichnungen – wie die Arbeiten eines kleinen, nicht übermäßig aufgeweckten Kindes. Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke, wie ungeheuer viel Zeit, Talent und ehrliches Interesse sie seither und bis heute investiert hat. Dass sie an meinem Schreiben und an meinem Leben teilnimmt, hat mich besser gemacht. Viel besser.

Für ihren tiefgreifenden und dauerhaften literarischen Einfluss: Ernest Hemingway, Graham Greene, John Updike, Cormac McCarthy, James Lee Burke und Ron Hansen. Vor allem für Hansens Mariette in Ekstase, ein Buch, das aufschlussreich und inspirierend war und das mich verwandelt hat.

Für mein kreatives Geburtsrecht: Judi Lister.

Für alles, was ich mit dem Fluss erlebt habe, und für das Wissen über ihn: Sam Paul und John Guffy. Danke, dass ihr mich so großartig geführt habt.

Dafür, dass er zu diesem Land gehört und mir so viele und lohnende Erlebnisse in unserer wunderbaren Heimat geboten hat: Mike Lister.

Dafür, dass er uns in dieses Land gebracht hat: H. C. Lister. Für unschätzbar wertvolle Informationen: Sam Paul, Shane Semmes und den großartigen Büchern von Pineapple Press und der University of Florida Press.

Den bunten und faszinierenden Menschen Floridas im Allgemeinen und denen aus dem Gulf County im Besonderen, langweilig war es nie. Meine Nachbarn.

Für alles, was sie tun, um den Schatz zu bewahren, den dieser Fluss und sein Überschwemmungsgebiet darstellen: Marilyn Blackwell, Elam Stoltzfus, The Nature Conservancy und Apalachicola Riverkeeper.

Für ihr Feedback und die unschätzbar wertvollen inhaltlichen Beiträge: Pam Lister, Lynn Wallace, Richard Henshaw, Benjamin LeRoy und Alison Jansen. Danke, dass ihr so ungeheuer viel in mich und meine Arbeit investiert habt.

Meinem Bruder Ben LeRoy für seine Freundschaft und dafür, dass er dieses Land liebt wie einer, der von hier stammt. Willkommen zu Hause.

Für eine Unterstützung und Ermutigung, die sich gar nicht in Worte fassen lässt: Pam Lister, Micah Lister, Meleah Lister, Karen Turner, Mike und Judi Lister, Lynn Wallace, Bette Powell, Michael Connelly, Margaret Coel, Cricket Freeman, Rich Henshaw und Jim Pascoe.

A bend.

Herbst. Nordflorida.

Blaugrüner Himmel über rostigem Rand der Erde.

Schwarzer Wald vor leuchtend pflaumenlila Wolken. Verblassende Glut. Wachsendes Dunkel.

Tief in den kalten Wäldern des Apalachicola-Beckens kommt Remington James auf dem mit herabgefallenen Nadeln bedeckten Boden unter einem Baldachin aus Kiefern, Eichen und Zypressen nur langsam voran; er bereut es, keine bessere Jacke angezogen zu haben, und gleitet immer wieder aus, denn seine hohen Chippewa-Stiefel, die vor Schlangen schützen, finden auf dem glatten Grund keinen Halt.

Über ihm fährt ein kräftiger Wind durch die Zweige, wiegt die Baumwipfel in uraltem Tanz und lässt abgestorbene Blätter und Kiefernnadeln niederregnen.

Es ist seine Lieblingstageszeit in seiner Lieblingsjahreszeit, und im Jagdrevier seiner Familie versteckt er sich am liebsten vor dem klaustrophobischen Kleinstadtleben, das ihn zunehmend beengt.

Schreie.

Was er da hört, klingt wie die Schreie eines Menschen aus großer Entfernung, doch er kann sich nicht vorstellen, dass hier draußen noch jemand ist, also geht er davon aus, dass es wohl ein Tier war oder eine akustische Täuschung, denn dazu kommt es oft, wenn er so tief im verwirrenden Wald allein ist.

Nervös macht es ihn trotzdem. Zumal …

Da ist es wieder.

Ein Tier, das so klingt, hat er noch nie gehört, und der Laut beunruhigt ihn sehr viel mehr als jeder andere, der ihm hier draußen schon einmal zu Ohren gekommen ist.

Das ist kein Mensch, sagt er sich. Nein. Ausgeschlossen. Und selbst wenn, hier draußen würde man niemanden finden.

Die Laute hören auf … und er geht weiter.

Gebrauche deine Sinne. Alle Sinne.

Sieh hin. Sieh wirklich hin.

Stell dir etwas vor.

Sieh nicht das, was ist, sondern das, was sein könnte.

Er versucht, nicht mehr an Schmerzensschreie zu denken, und zwingt sich, seine Aufmerksamkeit ganz auf das zu fokussieren, was er vorhat.

Die neue Kamera steckt nach wie vor sicher in seiner Tamrac-Sling-Pack-Fototasche, die er sich auf den Rücken geschnallt hat, und wird erst dann hervorgeholt, wenn er die Aufnahmen, die er machen will, vor seinem geistigen Auge sieht. In der Fotografie geht es zumindest nach seinem Verständnis nicht darum, möglichst viele Bilder zu machen, sondern um das, was man visualisieren kann, bevor man die Kamera überhaupt zur Hand nimmt.

Er ist gerade erst zu dieser Kunstform zurückgekehrt und hat eine Weile gebraucht, um sich mit der digitalen Technik vertraut zu machen, und obwohl die Versuchung groß ist, als Testlauf für die neue Ausrüstung einfach draufloszuknipsen, ist er fest entschlossen, Disziplin walten zu lassen. Auf einen Knopf drücken und ein Bild machen kann jeder. Seine Ambitionen sind künstlerisch.

In seiner Jugend hat er mit mehreren Kunstformen experimentiert – je nach Phase wollte er Kerouac sein, Hemingway, Godard, Picasso –, doch letzten Endes hat es ihn immer wieder zur Unmittelbarkeit der Fotografie hingezogen. Naturfotograf, Fotojournalist, Kriegsberichterstatter, Paparazzo oder auch Porträtfotograf – doch das Leben lacht über die Pläne, die man macht, und aus den Träumen und Ambitionen junger Menschen werden rasch diese peinlichen Erinnerungen, die man als Erwachsener hat.

Realistisch. Praktisch.

Ausbildung. Arbeit. Aufgaben.

Hochzeit. Hypothek.

Erst als sein Vater gestorben war und er überstürzt nach Hause kommen musste, um in der Kleinstadt das Waffengeschäft mit angeschlossener Pfandleihe zu führen und sich um seine Mutter zu kümmern, hatte er wieder eine Kamera zur Hand genommen – eine verstaubte, uralte, vollautomatische Nikon, die Jahre zuvor versetzt worden war und im Regal geschmachtet hatte, während elektrisches Werkzeug und Kleingeräte kamen und gingen.

Wiederentfacht. Wiedererwacht.

Die kleine, misshandelte Kamera fühlte sich in seinen Händen wie Heather an, und aus seinem Bewusstsein stieg ein alter Traum empor, um in der Realität noch einmal Gestalt anzunehmen.

Ein gutes Foto.

Obwohl er den Laden früh geschlossen hat – was bei seinem Dad nie vorkam, schon gar nicht während der Jagdsaison –, bleibt ihm sehr wenig Spielraum, nicht mehr als ein schmaler Streifen Licht, der durch eine angelehnte Tür fällt und in dem es hell genug ist für ein Bild.

Die Fahrt hinaus bis an die Grenze des Lands, das seiner Familie gehört, dann mit dem ATV, dem schweren, vierradgetriebenen Quad, in die Flusssümpfe hinein, zu Fuß durch viele Morgen voller Blattwerk, das schon braun wird, aber nach wie vor dicht ist – die Tür geht immer weiter zu, doch er will nur nach seinen Kamerafallen sehen und mit der neuen Kamera ein gutes Foto machen.

Er wird marschieren, so weit er kann, suchen, solange er kann – im letzten Moment seine Aufnahme machen und notfalls im Dunkeln zurückstolpern. In Anbetracht seiner augenblicklichen Lebensumstände und des Mangels an Möglichkeiten gibt es nichts, was er lieber täte, und er verbringt seine wenigen kurzen Abendstunden am liebsten mit der Suche nach dem vollkommenen Bild.

Verlust.

Sinnlosigkeit.

Fühllosigkeit.

Die Fassade von Remingtons Leben hat durch den frühen Tod seines Vaters zahllose winzige Sprünge bekommen, sie ist mit einem feinen Spinnennetz aus Haarrissen überzogen und bedroht von Zusammenbruch und Zerfall.

Fassade oder Fundament? Vielleicht zerspringt nicht nur die Oberfläche seines Lebens, sondern auch der Kern. Er weiß es nicht genau und will nicht darüber nachdenken, auch wenn etwas in ihm glaubt, dass er ganz allein in die Wälder geht, damit er gezwungen ist, genau das zu tun. Er wäre schon seit über zehn Jahren gern Outdoor-Fotograf gewesen, und dass er gerade jetzt auf den Auslöser drückt, nach dem Tod seines Vaters, der seine kleine Existenz noch immer schwer erschüttert, dass er so viel investiert und wie besessen jede freie Minute mit diesem Vorhaben verbringt – das ist der fieberhafte Versuch eines verängstigten Mannes, der Sterblichkeit den Stachel zu nehmen, und er weiß es genau. Er weiß nur nicht, was er sonst anfangen soll.

Heather könnte es ihm sagen.

Heather.

Wie man sich nach Hause sehnt, wenn man sich in den Wäldern verlaufen hat, so führen in diesen Tagen alle seine Gedanken zurück zu ihr.

Sie hatte angerufen, als er den Pick-up seines Vaters stehen lassen musste und gerade das ATV vom Anhänger fuhr, um sich damit weiter in den Wald hineinzuwagen. Wie der Pick-up und der Anhänger und das Leben, das er jetzt führt, gehört auch das ATV seinem Vater. Oder besser, gehörte. Jetzt ist es seins.

Dass das Telefon in seiner Tasche vibrierte, überraschte ihn, denn er war davon ausgegangen, dass es so tief im Wald kein Signal mehr gab. Ein paar Meter weiter, einen Augenblick später, und es wäre so gewesen.

Als er ihren Namen – Heather – auf dem kleinen Display sieht, empfindet er, wie immer in letzter Zeit, widerstreitende Gefühle, Freude und Bedrohung.

— Hallo.

Das Licht als wesentlichstes Element der Fotografie blutet schon aus; der Tag wird bald erloschen sein. Zeit ist Licht, und von beidem hat er nicht mehr viel. Trotzdem ist es keine Frage, ob er ans Telefon geht.

— Alles okay?

— Ja. Warum?

— Irgendwie fange ich gerade an, mir Sorgen um dich zu machen.

Mit diesen wenigen Worten wird der Tag kälter, der Wald dunkler.

Heather hat manchmal etwas im Gefühl – und zwar so, dass man sie in früheren Zeiten deswegen an einen Pfahl gebunden und verbrannt hätte –, und fast immer behält ihr Gefühl recht.

— Bist du da?, fragt sie.

— Ich bin da.

In seiner Vorstellung trägt Heather Lavendel, was ihre zarten Züge auf die gleiche Weise hervorhebt wie es auf den weichen Blättern der Blume liegt, deren Name sie trägt, Heather, Heidekraut. Sie duftet auch nach Blumen, berauschend – selbst in den Grenzen seiner Erinnerung.

— Wo bist du? Ich kann dich kaum hören.

— Im Wald. Wir hängen gerade an einem Signal, das nur ein einziges Strichlein ist, sagt er und denkt, dass diese Metapher auch auf ihre schwächelnde Beziehung passt. Er stellt sie sich vor, in der kleinen Galerie nicht weit vom Campus des Rollins College in Winter Park, im Hintergrund das Geratter des Amtrak-Zugs, der mäßig lebhafte, abendliche Verkehr, der an ihrer offenen Tür träge vorbeizieht, und er muss daran denken, wie weit weg sie doch ist.

— Das hältst du jetzt sicher für eine Art Metapher.

— Du nicht?

— Ich denke nicht wie du. Hab ich noch nie.

— Hab ich auch nie verlangt.

— Alles okay?

— Bestens. Will nur nach meinen Fallen sehen und meine neue Kamera ausprobieren.

— Dann sei vorsichtig.

— Bin ich immer.

— Gut.

— Hat du wieder was im Gefühl?

— Ich weiß nicht genau.

— Entweder du hast oder du hast nicht.

— Nicht immer. Manchmal muss sich das … wie soll ich sagen … erst noch entwickeln.

— Komisch.

— Ich versuche nur, eine Sprache zu sprechen, die du verstehst.

Er muss gehen, will aber nicht.

— Sei besonders vorsichtig, sagt sie, ich rufe dich an, wenn sich was entwickelt.

— Dann habe ich kein Signal.

— Bis wann?

— Bis ich zurück bin. Etwa eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit.

— Vielleicht gehst du besser nicht.

— Sag du es mir. Ich habe nie irgendwas im Gefühl.

— Ich bin so froh, dass du wieder durchs Objektiv siehst. Will dich nicht aufhalten.

Sie hatte ihn in Sachen Fotografie immer unterstützt und ihm sogar erlaubt, Aktfotos von ihr zu machen, schon damals, als sie sich auf dem College kennenlernten, und später, als sie zusammenlebten. Auch wenn er sonst keinerlei Bilder machte, machte er Bilder von ihr.

Sie schweigen eine Weile, und er vermisst sie so sehr, dass der Tag noch kälter wird und das riesige Sumpfgebiet am Fluss noch abgeschiedener.

— Schaffen wir es?, fragt sie, und ihre Stimme klingt klein, dünn, zaghaft.

— Hast du das nicht im Gefühl?

— Ich bin nicht bereit, loszulassen. Ich kann nicht.

— Dann lass nicht los.

— Aber …

— Was?

— Ich weiß nicht. Wir werden das jetzt nicht lösen, und du hast immer weniger Licht. Ruf mich an, wenn du zu Hause bist.

Wie üblich legt sie auf, ohne sich zu verabschieden.

Er lächelt. Froh. Dankbar. Abschiedsworte will er von ihr gar nicht hören. Damals, als sie gerade frisch zusammen waren, hatte er sie gefragt, warum sie sich nie verabschiedete. Weil wir mitten in einem langen, ununterbrochenen Gespräch sind, hatte sie erklärt. Und das soll nicht aufhören.

Sie sagte auch nicht amen, wenn sie gebetet hatte.

Wieder Schreie.

Oder was wie Schreie klingt. Sicher sind es keine. Sicher ist das nur –

Dass er im Geiste Heather schreien hört, kommt unwillkürlich und ungelegen. Schreien vor Schmerz. Schreien nach ihm. Laute, die er niemals hören will, Laute, die er nicht ertragen könnte.

Gibt es etwas Schlimmeres auf der Welt, als die geliebte Frau vor Schmerzen schreien zu hören und nichts unternehmen zu können?

Er schließt die Blende vor solchen Gedanken und fokussiert seine Aufmerksamkeit wieder auf das, was ihn umgibt, was er vorhat.

Weitergehen.

Der Wald wird dichter – winzige, dürre Zweige schlagen nach seinem Oberkörper und zerkratzen ihm Hände und Gesicht; abgestorbene Blätter, Geäst, umgestürzte Bäume und Gebüsch sind ihm beim Gehen im Weg.

Mit der Sonne sinkt die Temperatur. Feuchte Nordflorida-Kälte kommt auf, und die kriecht jedem Mann bis ins Mark – besonders, wenn er allein ist, keinen Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen kann und nicht genau weiß, wo er sich befindet.

Der kalte Luftstrom bringt schwachen Rauchgeruch mit, als würde irgendwo in der Ferne ein riesiger Waldbrand toben, rasen, alles verzehren.

Zu Hause.

Obwohl er niemals freiwillig zurückgekehrt wäre, hat er das Gefühl, dass es richtig ist, hier zu sein – hier im echten Florida, nicht im hergestellten oder importierten, nicht im billigen oder touristischen, nicht in Art déco oder im Vergnügungspark, sondern im großartigen grünen Nordwesten Floridas, wo auf Millionen von Morgen Sumpfzypressen, dichte Hammocks mit Hartholzgewächsen und Wälder aus Sumpf- und Elliottkiefern wachsen.

Hier muss er sich nicht nur um seine Mutter kümmern und die Familie vor dem Ruin bewahren, er kann auch sein Handwerk verfeinern, seine Kunst ausüben, die Seltenen und Schönen durch ein Objektiv betrachten, Floridas exotischste und scheueste Flora und Fauna fotografieren.

Ganz plötzlich und überraschend lichtet sich der dichte Wald und weicht einer von Kiefern bestandenen Prärieniederung. Sie ist nicht groß, ein paar von dichten Hardwoods und Zypressensümpfen umgebene Morgen, die locker mit Sumpfkiefern, Sägepalmen, Rispengras, Tintenbeere, Lavendelheide und Lilien bewachsen sind.

Er ist dankbar, dass er eine Weile nicht durch den wilden, nahezu undurchdringlichen Wald gehen muss, denn auf dem weichen Boden kommt er im dichten, aber niedrigeren Blattwerk schneller voran.

Um den Sägepalmen aus dem Weg zu gehen und wegen seiner Schlangenphobie hebt er die Füße besonders hoch, und während er die kleine, flache Niederung mit Riesenschritten in wenigen Minuten durchquert, fragt er sich, warum er sie eigentlich noch nie gesehen hat, wo er doch schon so oft in dieser Gegend gewesen ist.

— Na, verlaufen?

Die Stimme erschreckt ihn, und er fährt zusammen. Als er sich umdreht, sieht er einen hageren alten Mann mit graumeliertem Stoppelbart, der eine große gemaserte Schrotflinte trägt und gerade aus dem Zypressensumpf gekommen ist, auf den Remington zugeht.

Remington sammelt sich kurz, bevor er antwortet.

— Nur im existenziellsten Sinn, sagt er.

— Wollte Ihnen keine Angst machen.

— Schon gut. Ich hatte bloß nicht damit gerechnet, dass ich so tief im Wald jemand treffe.

— Ich auch nicht.

Der Mann ist jünger, als er auf den ersten Blick wirkt, und trägt verdreckte grüne Arbeitshosen, zerschrammte Stiefel, ein rotes Flanellhemd und eine schmutzige Baseballkappe mit dem Logo einer holzverarbeitenden Firma aus der Gegend. Sein unsteter, leicht schielender Blick scheint zu schwimmen, sodass man nicht darin lesen kann.

— Und, Pflanzer?

— Was?, fragt Remington, begreift dann aber, dass der Mann von Marihuana spricht.

— Sind nicht auf der Jagd. Was ist da in der Tasche?

— Meine Kamera.

— Kamera? Wohl von Fish and Game?

Remington schüttelt den Kopf.

— So was wie ein Bulle?

— Nein, Sir.

Er will sagen, dass er Fotograf ist, bringt es aber nicht über die Lippen.

— Haben Sie vor ein paar Minuten jemand schreien gehört?, fragt Remington.

— Schreien? Was quatschen Sie denn? Hier draußen ist keiner außer uns.

— Wahrscheinlich ein Tier. Ich habe was gehört.

— Wohl nicht von hier, hm?

Remington schüttelt den Kopf, hält dann aber inne.

— War ich mal. Jetzt wieder, würde ich sagen.

— Die Leute, wo das Land gehört, stehn nicht so auf unbefugtes Betreten. Am besten gehn Sie wieder, wie Sie gekommen sind.

— Das Land gehört meiner Familie. Mein Vater ist – war Cole James.

Remington begreift, dass das Land, auf dem er steht, nun ihm gehört.

— Tat mir leid, dass er gestorben ist.

— Danke.

— Was machen Sie so weit draußen?

— Fotografieren.

— Und was?

— Tiere vor allem. Bäume.

— Was für Tiere?

— Hirsche, Alligatoren, Füchse, Bären, Wildschweine und Florida-Pumas.

— So weit nördlich gibt’s keine Pumas.

— Das sagt jeder, aber ich habe schon mal einen gesehen.

— Den Teufel erzählen Sie da.

— Doch. Früher. Und seit ich wieder hier bin, habe ich Spuren gesehen.

— Tja, gehn Sie lieber zurück. Wird bald dunkel. Verläuft man sich leicht hier draußen.

— Danke, mach ich. Ich bin fast fertig.

— Würd nicht warten, wenn ich Sie wär. Wenn Sie wollen, nehm ich Sie mit.

— Danke, aber ich habe einen Kompass.

Der Mann lacht auf.

— Wie Sie wollen. Hoffe bloß, der Puma kriegt Sie nicht. Dann dreht er sich um und geht weiter in die Richtung, aus der Remington gerade gekommen ist.

Remington bleibt stehen und sieht dem Mann nach, bis er die kleine flache Niederung mit den Kiefern überquert hat und auf der anderen Seite im Wald verschwindet.

Die Begegnung hat ihn beunruhigt, und er versucht zu ergründen, warum. Ob er auch so empfinden würde, wenn Heather nicht angerufen und ihm von ihrem unentwickelten Gefühl erzählt hätte?

Ja, denkt er. Der Mann hatte etwas Bedrohliches, auch wenn er nicht genau beschreiben kann, was es war. Etwas Unheilvolles. Der hat etwas Illegales vor – er läuft nicht einfach unbefugt auf dem Land anderer Leute herum. Vielleicht wildert er oder jagt über die Beschränkungen hinaus, aber höchstwahrscheinlich ist wohl eher er der Pflanzer.

Remingtons Urgroßvater, Henry Clay Cole, ein Terpentinsammler, der mit seiner Familie aus Mississippi zugezogen war und Tausende Morgen Land für weniger als einen Dollar pro Morgen erwerben konnte, hatte sich mit Schwarzbrennern herumschlagen müssen – Ridge Runner, wie er sie gern nannte. Mehr als achtzig Jahre waren vergangen, und noch immer hatte seine Familie mit den gleichen Problemen zu tun. Andere Schmuggelware. Gleiche Situation.

Er überlegt, ob er sofort aus dem Wald verschwinden soll, will sich aber auf keinen Fall von seinem eigenen Land vertreiben lassen. Außerdem hat er eine Mission und weiß genau, wie deprimiert er am Abend sein wird, wenn er nach Hause kommt, ohne sie erfüllt zu haben.

Als er aufblickt, um Qualität und Quantität des verbleibenden Tageslichts zu prüfen, stellt er fest, dass er eigentlich nur noch Zeit hat, um nach seinen Fallen zu sehen – immerhin etwas. Damit kann er leben. Doch als er sich umdreht und in die Hardwoods treten will, fällt sein Blick auf eine Vertiefung im Boden, und er bleibt stehen.

In der aufgeweichten, sandigen Erde ist ein perfekter Tatzenabdruck zu sehen, wie in Gips. Und ein Stückchen weiter noch einer. Und noch einer. Und noch einer.

Obwohl er so gut wie sicher ist, dass es sich um die Spuren eines ausgewachsenen Florida-Schwarzbären handelt, sucht er die Bäume in der Umgebung nach einer Bestätigung ab. Er lächelt, als er an den Stämmen die Kratzspuren sieht, mit denen der Schwarzbär sein Revier markiert. Und sein Lächeln wird breiter, als ihm klar wird, dass sich die Kratzer in über zwei Meter Höhe befinden.

Springen. Hasten. Spurten.

Schwarz wie die Leere.

Erdfarbene Schnauze spitz ragend aus zottigem Pelz, leuchtende Blesse auf der Brust.

Scheuer Blick.

Der Florida-Schwarzbär ist der kleinste der nordamerikanischen Bären und gilt schon seit über drei Jahrzehnten als bedrohte Art, denn der Bestand ist von zwölftausend auf fünfzehnhundert Exemplare geschrumpft.

Der Einzelgänger lässt sich in freier Wildbahn kaum blicken, versteckt sich in Gebieten mit üppiger Vegetation und meidet die Begegnungen mit anderen Tieren – insbesondere mit Menschen.

Remington ist überzeugt, dass es im Kampf gegen die Bedrohungen, denen der Schwarzbär ausgesetzt ist, keine bessere Waffe gibt als künstlerische Bilder von diesem wunderbaren Geschöpf in seinem natürlichen Lebensraum, und solche Fotos will er machen, seit er wieder eine Kamera zur Hand genommen hat.

Reglosigkeit.

In dem Hammock, den er nun betritt, ist es ganz ruhig, nichts rührt sich, man hört nur das Rascheln und Knistern der abgestorbenen Blätter, durch die er stapfen muss, denn die feuchte braune Schicht ist so dick, dass er seine Stiefel kaum sieht.

Irgendwo in der Ferne klopft ein Specht auf einem widerhallenden hohlen Baum seinen Paarungsmorsecode, und als ein leichter Wind die Wipfel der Eichen, Zypressen, Magnolien und Amberbäume wiegt, klingt das Fallen der Blätter um ihn wie einsetzender, sanfter Regen.

Weil auf dem Boden eine so dichte Decke aus herabgefallenen Blättern liegt, kann er kaum glauben, dass noch welche an den Bäumen hängen, doch die uralten Hölzer sind keineswegs kahl.

Nein, die Gegend hat den ersten strengen Frost des Jahres noch vor sich, und außer den Blättern an den Bäumen gibt es sogar noch Blumen und hier und da blühende Äste, die im vorherrschenden Rost, Rot, Gold und Braun pastellfarbene Akzente setzen.

Ein Weibchen beansprucht bis zu elf Quadratmeilen für sich und ein Männchen bis zu sechsundsechzig, also gibt es nur eine geringe Chance, tatsächlich auf einen Bären zu treffen, aber die Spuren sind frisch, und seine Aufregung gibt ihm Zuversicht. So nahe dran war er noch nie.

Remington schiebt sich an Sägepalmen, hängenden Ranken, umgestürzten Bäumen und gezacktem Astwerk vorbei, wagt sich vor in unberührtes Unterholz, in urwüchsigen Wald.

Weit muss er nicht gehen.

Mit Hilfe hängender Ranken erklimmt er einen niedrigen Grat und steigt dann einen kurzen Abhang hinunter zu einem schmalen Wasserlauf. Das kleine Gewässer ist grünschwarz und mit treibenden Pflanzen und Algen bedeckt, und es ist ganz still – bis auf die winzigen Wellen, die von der hellbraunen Schnauze des riesigen Schwarzbären ausgehen, der dort geruhsam trinkt.

Fassungslosigkeit.

Aufregung.

Er denkt daran, wie viele Stunden, Tage, Wochen er diesen Wald schon durchstreift hat, ohne einem einzigen seltenen Tier zu begegnen, und jetzt gehört das erste, das er sieht, zu denen ganz oben auf der Liste.

Ehrfurcht.

Überschwang.

Mit einer raschen Bewegung zieht Remington die Fototasche am Riemen vor seinen Körper und holt die neue Canon-Kamera heraus.

Objektivdeckel.

Fokus.

Blende.

Belichtung.

Klick. Klick. Klick.

Die neue Spiegelreflex löst so schnell aus, wie er auf den Knopf drücken kann.

Klick. Klick. Klick.

Der Bär, der keine drei Meter weit weg ist, blickt vom Wasser auf und wendet den Kopf, als er die Kamera hört.

Klick. Klick. Klick.

Er wirft einen kurzen Blick auf Remington und schaut wieder weg, und als er sich dann auf die Hinterbeine erhebt und zu schnuppern beginnt, sieht man die diamantförmige, weiße Blesse auf seiner Brust.

Dieser schwarze, massige Vertreter einer bedrohten Art ist stehend knapp zwei Meter hoch und wiegt an die zweihundert Pfund, ein riesiger Körper, der so imposant und bedrohlich wirkt, dass man kaum noch vernünftig denken kann.

Remington ermahnt sich zur Ruhe und fotografiert eilig weiter, und dabei sieht er nur ein einziges Mal auf das Display, um die Bildqualität zu prüfen.

Klick. Klick. Klick.

Er wird dich nicht töten. Wegsehen und Blickkontakt mit dir meiden lässt darauf schließen, dass eine Bedrohung abgewendet werden soll.

Noch nie wurde in Florida ein Mensch von einem Schwarzbär getötet.

Remington hat zur Vorbereitung auf diesen Moment ziemlich viel über den Schwarzbär gelesen und erfahren, dass die meisten friedlich sind, dass sie sich vor allem von Früchten und Insekten ernähren. Zu dieser Jahreszeit fressen sie hauptsächlich die Früchte von Sägepalmen, Palmettopalmen, Tupelos und Eichen.

Weil übermäßig viel Land erschlossen worden ist, gibt es zu wenig bewohnbares Gebiet, und das ursprünglich riesige, dichtbewaldete Habitat der Schwarzbären ist zu winzigen grünen Splittern zwischen städtischen und vorstädtischen Siedlungen zerfallen, die das schöne, wunderbare Geschöpf, das nun so majestätisch vor ihm steht, nicht mehr ernähren können.

Todesursache Nummer eins bei den Schwarzbären sind Autos.

Immer mehr Autos. Immer mehr Häuser. Immer mehr gottverdammte Einkaufszentren. Wie ein herrschsüchtiger, besitzergreifender Liebhaber zerstören wir genau das, was wir angeblich lieben, indem wir es nach und nach zerschneiden.

Der Schwarzbär ist wichtig für Floridas Ökosystem, denn er gehört zu den sogenannten Schirmarten – die in vielerlei Hinsicht ökologisch bedeutend sind. Weil sie bestimmte Dinge brauchen, zum Beispiel einen Lebensraum, der sich über weite Landstriche erstreckt, beschirmen sie andere geschützte, gefährdete und bedrohte Tiere, zum Beispiel die Gopherschildkröte, die Indigoschlange und den Florida-Buschhäher.

Wenn man den Schwarzbär und seinen Lebensraum schützt, schützt man auch zahllose andere Arten.

Klick. Klick. Klick.

Als die Bärin zu grunzen beginnt, weiß Remington, dass höchstwahrscheinlich ihr Junges in der Nähe ist, und fahndet durch den Sucher seiner Kamera danach.

Da, gleich über der aufrecht stehenden Bärin, liegt in der Gabelung zweier kleiner Eichenäste ein Jungtier und blickt mit mäßigem Interesse auf Remington herab.

Remington lässt sich zu Boden fallen, um aus einem Winkel fotografieren zu können, der beide Bären auf einem Bild erfasst – die Mutter stehend, das Junge in der Astgabel liegend –, wählt den Bildausschnitt, stellt den Fokus ein und fängt an, Fotos zu machen, von denen er bislang nur träumen konnte.

Klick. Klick. Klick.

Normalerweise hätte Remington erwartet, dass die Bärin ihn gar nicht beachtet und sich irgendwann zurückzieht, doch da sie ihr Junges oben im Baum beschützen muss, tut sie das natürlich nicht, und obwohl in Florida keine Angriffe dokumentiert sind, wurden im Lauf der Jahre doch Menschen in anderen Staaten von Schwarzbären attackiert, also beschließt er, rasch zum Ende zu kommen und sich davonzuschleichen.

Als die Bärin ihre riesigen Tatzen wieder auf den Blätterboden senkt und dann brummend und grunzend auf ihn zutrottet, zieht er sich unbeholfen wie eine dreibeinige Krabbe zurück, macht aber weiter Bilder von dem Tier, das immer näher kommt.

Ein Schwarzbär erreicht Geschwindigkeiten von nahezu dreißig Meilen pro Stunde und ist somit erheblich schneller, als man annimmt. Remington weiß, dass er der fürsorglichen Mutter auch dann kaum entkommen könnte, wenn er keine Stiefel anhätte und der Boden nicht voller glitschiger, rutschiger Blätter und umgestürzter Bäume wäre, über die man stolpert, und er weiß genau, dass es unter den gegebenen Umständen unmöglich ist.

Als die Bärin einen kehligen Laut zwischen Grunzen und Knurren von sich gibt, verstaut Remington rasch seine Kamera und zieht sich schneller zurück, wobei er sich dicht am Boden hält und das wütende Tier, das ihn verfolgt, nicht aus den Augen lässt.

Zeit für einen ernsthaften Fluchtversuch.

Schwer verletzt werden oder umkommen – Remington setzt darauf, dass sich die Mutter nicht weit von ihrem Jungen entfernen wird, kriecht immer noch rückwärts und hofft, dass er nicht in ein Nest voller Wassermokassinschlangen greift.

Die Bärin rennt zwar nicht, kommt aber unbeirrt auf ihn zu, und weil Remington nun immer schneller zurückweicht, wirbeln die Hacken seiner Stiefel Erde und Blätter auf.

Allmählich wird der Abstand zwischen ihm und der Bärin etwas größer – bis sein Rückzug abrupt in einem knorrigen Wurzelnest am Fuß einer umgekippten Eiche endet. Schluss.

Der große Klumpen aus Erde und Wurzeln steckt in einem Hügel, der vom Sturz des Baumes herrührt, und ist zu breit, um rückwärts darum herum zu kriechen, und zu hoch, um darüberzuklettern. Die Bärin kommt immer näher, also bleibt ihm nichts anderes übrig, als aufzustehen und um den Hügel herum zu rennen, wobei er über die Schulter zurückblickt, ob die Bärin ihrerseits zu rennen beginnt.

Auf der anderen Seite des Hügels lässt er sich zu Boden fallen, rollt unter den umgestürzten Baum und schnellt auf der anderen Seite wieder hoch.

Wenn ihn die Bärin weiter verfolgt, bildet der Baum eine schützende Barriere.

Als er sich umgesehen hatte, bevor er sich unter den Baum duckte, war nicht zu erkennen gewesen, ob sie rannte oder nicht. Nun versperrt die Eiche die Sicht, und er lauscht angestrengt.

Die Bärin stößt hinter dem Hügel ein lautes Knurren aus und macht sich dann auf den Weg zurück zu ihrem Jungen.

Remington geht zur linken Seite des Hügels, späht an ihm vorbei und sieht bestätigt, was er gerade gehört hat.

Hämmernder Puls.

Rotierende Welt.

Adrenalingeflatter.

Jetzt erst erkennt er, wie groß seine Angst gewesen ist. Tief durchatmen, sagt er sich. Denk an Heather. Beruhige dich. Es ist vorbei.

Remington lässt sich zu Boden sinken, holt die Kamera aus dem Etui und schaltet sie ein. Als er den Knopf für die Bildwiedergabe drückt, erscheint auf dem kleinen Display sein letztes Foto. Mit dem Daumen drückt er die rechte Wahltaste, bis er die erste Aufnahme sieht, die entstand, als er gerade auf die Bärin und ihr Junges gestoßen war.