Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

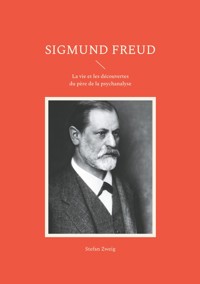

Zweig, écrivain et biographe renommé, offre une plongée profonde dans l'esprit brillant de Freud, explorant ses découvertes révolutionnaires, ses luttes personnelles et professionnelles, ainsi que son impact durable sur la psychologie et la culture. Le livre commence par une introduction au contexte historique et familial de Freud. Né en 1856 à Freiberg, en Moravie, Freud est issu d'une famille juive de la classe moyenne. Zweig décrit son enfance et sa jeunesse marquées par une soif insatiable de connaissances et une curiosité intellectuelle qui le conduisent à Vienne pour étudier la médecine. Zweig détaille ensuite les premières années de la carrière de Freud, ses recherches en neurologie et ses rencontres déterminantes avec des figures comme Josef Breuer, avec qui il développe les premières idées de la psychanalyse. Le livre explore la publication de l'ouvrage fondateur "L'Interprétation des rêves" en 1899, où Freud expose ses théories sur l'inconscient, les rêves, et les mécanismes de défense.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 178

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

Introduction

Sigmund Freud

I. La situation au tournant du siècle

II. Portrait caractérologique

III. Le point de départ

IV. Le monde de l’inconscient

V. Interprétation des rêves

VI. La technique de la psychanalyse

VII. Le monde du sexe

VIII. Regard crépusculaire au loin

IX. La portée dans le temps

INTRODUCTION

Chaque trouble de la nature est le rappel d’une patrie plus haute .

NOVALIS .

La santé, pour l’homme, est une chose naturelle, la maladie une chose antinaturelle. Le corps en jouit aussi naturellement que le poumon jouit de l’air et l’œil de la lumière. La santé vit et croît silencieusement en l’homme en même temps que le sentiment général de la vie. La maladie, au contraire, s’introduit subitement en lui comme une étrangère, se rue à l’improviste sur l’âme effrayée et agite en elle une foule de questions. Car puisque cet ennemi inquiétant vient du dehors, qui l’a envoyé ? Se maintiendra-t-il, se retirera-t-il ? Peut-on le conjurer, l’implorer ou le maîtriser ? Les griffes aiguës de la maladie suscitent au cœur de l’homme les sentiments les plus opposés : crainte, confiance, espérance, résignation, malédiction, humilité et désespoir. La maladie pousse le malade à questionner, à penser et à prier, à lever dans le vide son regard épouvanté et à inventer un être vers qui il puisse se tourner dans son angoisse. C’est la souffrance tout d’abord qui a créé chez l’homme le sentiment de la religion, l’idée de Dieu.

La santé étant l’état normal de l’homme ne s’explique pas et ne demande pas à être expliquée. Mais tout être qui souffre cherche à découvrir le sens de sa souffrance. La maladie s’emparerait-elle de nous sans cause ? Notre corps serait-il incendié par la fièvre sans faute de notre part, les fers brûlants de la douleur fouailleraient-ils nos entrailles sans but et sans raison ? Cette idée effrayante de l’absurdité totale de la souffrance, chose qui suffirait pour détruire l’ordre moral de l’univers, jamais l’humanité n’a osé la poursuivre jusqu’au bout. La maladie lui paraît toujours envoyée par quelqu’un, et l’être inconcevable qui l’envoie doit avoir ses raisons pour la faire pénétrer précisément dans tel ou tel corps. Quelqu’un doit en vouloir à l’homme qu’elle atteint, être irrité contre lui, le haïr. Quelqu’un veut le punir pour une faute, pour une infraction, pour un commandement transgressé. Et ce ne peut être que celui qui peut tout, celui qui fait éclater la foudre, qui répand sur la terre le froid et la chaleur, qui allume ou voile les étoiles, LUI, le Tout-Puissant : Dieu. C’est pourquoi, dès le début, le phénomène de la maladie est indissolublement lié au sentiment religieux.

Les dieux envoient la maladie, les dieux seuls peuvent la faire partir : cette pensée se dresse, immuable, à l’aube de toute médecine. Encore inconscient de son propre savoir, pauvre, impuissant, faible et solitaire, l’homme primitif, en proie à l’aiguillon de la maladie, ne voit rien d’autre à faire que d’élever son âme vers le dieu magicien, que de lui crier sa souffrance, en le suppliant de l’en délivrer. Le seul remède qu’il connaisse est l’invocation, la prière, le sacrifice. On ne peut pas se défendre contre Lui, le tout-puissant, l’invincible caché derrière les ténèbres : il ne reste donc qu’à s’humilier, à implorer son pardon, à le supplier de retirer la douleur qui tourmente la chair. Mais comment atteindre l’invisible ? Comment parler à celui dont on ne connaît pas la demeure ? Comment lui donner des preuves de son remords, de sa soumission, de sa volonté de sacrifice ? Le malheureux l’ignore, comme il ignore tout. Dieu ne se révèle pas à lui ; il ne se penche pas sur son humble existence, ne prête pas l’oreille à sa prière, ne daigne pas lui donner de réponse. Alors, dans sa détresse, l’homme impuissant et désemparé doit faire appel à un autre homme, plus sage, plus expérimenté, qui connaît les formules magiques susceptibles de conjurer les forces ténébreuses, d’apaiser les puissances irritées, pour servir d’intermédiaire entre lui et Dieu. Et cet intermédiaire au temps des cultures primitives est toujours le prêtre.

Lutter pour la santé, aux premiers âges de l’humanité, ne signifie donc pas combattre sa maladie, mais lutter pour conquérir Dieu. Toute médeeine au début n’est que théologie, culte, rite, magie, réaction psychique de l’homme devant l’épreuve envoyée par Dieu. On oppose à la souffrance physique non pas une technique, mais un acte religieux. On ne cherche pas à connaître la maladie, on cherche Dieu. On ne traite pas les phénomènes de la douleur, mais on s’efforce de les expier, de les écarter par la prière, de les racheter à Dieu par des serments, des cérémonies et des sacrifices, car la maladie ne peut s’en aller que comme elle est venue : par voie surnaturelle. Il n’y a qu’une santé et qu’une maladie et cette dernière n’a qu’une cause et qu’un remède : Dieu. Entre Dieu et la souffrance il n’y a qu’un seul et même intermédiaire : le prêtre, à la fois gardien de l’âme et du corps. Le monde n’est pas encore divisé, partagé, la foi et la science n’ont pas cessé de se confondre : on ne peut se délivrer de la douleur sans rite, prière ou conjuration, sans faire entrer en jeu simultanément toutes les forces de l’âme. C’est pourquoi les prêtres, maîtres des démons, confidents et interprétateurs des rêves, eux qui sont renseignés sur la marche mystérieuse des astres, n’exercent pas leur art médical comme une science pratique, mais exclusivement comme un mystère religieux. Cet art qui ne s’apprend pas, qui ne se communique qu’aux initiés, ils se le transmettent de génération en génération ; et, bien que l’expérience leur ait beaucoup appris sous le rapport médical, jamais ils ne donnent de conseil purement pratique : toujours ils exigent la guérison-miracle, des temples, la foi et la présence des dieux. Le malade ne peut obtenir la guérison sans que l’âme et le corps soient purifiés et sanctifiés ; les pèlerins qui se rendent au temple d’Epidaure, voyage long et pénible, doivent passer la veille en prières, se baigner, sacrifier chacun un animal, dormir dans la cour du temple sur la peau du bélier immolé et conter au prêtre les rêves de la nuit afin qu’il les interprète : alors seulement il leur accorde, en même temps que la bénédiction religieuse, l’aide médicale. Mais le premier gage de toute guérison, le gage indispensable, est l’élévation confiante de l’âme vers Dieu ; celui qui veut le miracle de la santé doit s’y préparer. La doctrine médicale, à ses origines, est indissolublement liée à la doctrine religieuse ; au commencement, la médecine et la théologie ne font qu’un.

Cette unité du début ne tarde pas à être brisée. Pour devenir indépendante et pour pouvoir servir d’intermédiaire pratique entre la maladie et le malade, la science doit dépouiller la souffrance de son origine divine et exclure comme superflues les pratiques religieuses : prière, culte, sacrifice. Le médecin se dresse à côté du prêtre et bientôt contre lui — la tragédie d’Empédocle — et en ramenant le mal du domaine surnaturel dans la sphère des phénomènes naturels, il cherche à éliminer le trouble de la nature au moyen de ses éléments extérieurs, ses herbes, ses sucs et ses minéraux. Le prêtre se borne au culte et ne s’occupe plus de soins médicaux ; le médecin renonce à toute influence psychique, au culte et à la magie : les deux courants suivent désormais des voies distinctes. Par suite de cette grande rupture de l’ancienne unité, les éléments de la médecine acquièrent immédiatement un sens et un aspect tout à fait nouveaux. En premier lieu, le phénomène psychique général dénommé « maladie » se divise en d’innombrables maladies isolées, déterminées, classées. Par là, son existence en quelque sorte se sépare de la personnalité psychique de l’individu. La maladie n’est plus un phénomène qui s’attaque à l’homme tout entier, mais seulement à un de ses organes (Virchow, au congrès de Rome, dit : « Il n’y a pas de maladies générales, mais seulement des maladies d’organes et de cellules. »). La mission originelle du médecin qui était de combattre la maladie en la traitant comme un tout, se transforme naturellement en une tâche, au fond, plus médiocre : localiser tout mal et sa cause et le classer dans une catégorie de maladies systématiquement décrites et déterminées. Dès que le médecin a mené à bien son diagnostic et désigné la maladie, il a fait la plupart du temps le principal, et le traitement se poursuit de luimême par la « thérapie » prescrite à l’avance pour ce « cas ». La médecine moderne, science établie sur la connaissance et entièrement détachée de toute religion, de toute magie, s’appuie sur des certitudes absolues au lieu de faire appel aux intuitions individuelles ; bien qu’elle prenne encore volontiers le nom poétique d’« art médical », ce grand mot n’exprime plus qu’une sorte de métier d’art. La médecine n’exige plus comme jadis de ses disciples une prédestination sacerdotale ni des dons de visionnaire leur permettant de communiquer avec les forces universelles de la nature : la vocation est devenue métier ; la magie, système ; le mystère de la guérison, connaissance des organes et science médicale. Une guérison ne s’accomplit plus comme une action morale, un événement miraculeux, mais comme un fait purement raisonné et calculé par le médecin ; la pratique remplace la spontanéité, le manuel, le logos, la conjuration mystérieuse et créatrice. Là où l’ancienne méthode de guérison magique réclamait la plus haute tension de l’âme, le clinicien a besoin de toute sa lucidité et de tout son sang-froid.

Cet acheminement inévitable des méthodes de guérison vers le matérialisme et le professionnalisme devait atteindre au XIXe siècle un degré extraordinaire ; entre le traitant et le traité intervient alors un troisième élément dépourvu de vie : l’appareil. Le coup d’œil du médecin-né, qui embrasse tous les symptômes dans une synthèse créatrice, devient de moins en moins indispensable à la diagnose : le microscope est là pour découvrir le germe bactériologique, le cardiographe pour enregistrer les mouvements et le rythme du cœur, les rayons Roentgen viennent remplacer la vision intuitive. De plus en plus, le laboratoire ravit au médecin ce que son métier avait encore de personnel dans le domaine du diagnostic ; pour ce qui est du traitement, les ateliers de chimie lui offrent le remède tout préparé, dosé et mis en boîte que le guérisseur du Moyen Age, lui, était obligé chaque fois de mesurer, calculer et mélanger lui-même. La toute-puissance de la technique qui a envahi la médecine — plus tard il est vrai, que les autres domaines, mais qui a fini quand même par s’y installer victorieusement — trace du processus de la guérison un tableau admirablement nuancé ; peu à peu la maladie, jadis considérée comme une irruption du surnaturel dans le monde individuel, devient précisément le contraire de ce qu’elle était aux commencements de l’humanité : un cas « ordinaire », « typique », au cours déterminé, à la durée calculée d’avance, un problème résolu par la raison. Cette rationalisation à l’intérieur est puissamment complétée par l’organisation extérieure ; dans les hôpitaux, ces magasins généraux de misère humaine, les maladies sont classées par catégories avec leurs spécialistes et les médecins n’y traitent plus que des « cas », n’examinent plus, généralement, que l’organe malade, sans même jeter un regard sur la physionomie de l’être humain aux prises avec la souffrance. Ajoutez à cela les organisations géantes, caisses de secours, assurances sociales, qui contribuent encore à cette dépersonnalisation et cette rationalisation ; il en résulte une espèce de standardisation qui étouffe tout contact intérieur entre le médecin et le patient ; avec la meilleure volonté du monde, il devient de plus en plus impossible de susciter entre le médecin et le patient la moindre vibration de cette force magnétique mystérieuse qui va d’âme à âme. Le médecin de famille, le seul qui voyait encore l’homme dans le malade, qui connaissait non seulement son état physique, sa nature et ses modifications, mais aussi sa famille et par conséquent certains de ses antécédents, le dernier qui représentait encore quelque chose de l’ancienne dualité du prêtre et du guérisseur, prend peu à peu figure de fossile. Le temps l’écarte. Il jure avec la loi de la spécialisation, la systématisation, comme le fiacre avec l’automobile. Trop humain, il ne peut plus s’adapter à la mécanique perfectionnée de la médecine.

La grande masse ignorante, mais intuitive, du peuple proprement dit a toujours résisté à cette dépersonnalisation et cette rationalisation absolues de la médecine. Aujourd’hui comme il y a mille ans, l’homme primitif, non encore touché par la « culture », considère craintivement la maladie comme quelque chose de surnaturel et lui oppose la résistance morale de l’espoir, de la prière et du serment ; il ne pense pas tout d’abord à l’infection et à l’obstruction de ses artères, mais à Dieu. Aucun manuel, aucun maître d’école ne pourra jamais le persuader que la maladie naît « naturellement », c’est-à-dire sans le moindre sens et sans qu’intervienne une question de culpabilité ; c’est pourquoi il se méfie par avance de toute pratique qui promet d’éliminer la maladie froidement, techniquement, d’une façon rationnelle. La récusation par le peuple du médecin sorti des universités correspond à un instinct collectif héréditaire qui exige un médecin « naturiste » en relation avec l’universel, sympathisant avec les plantes et les bêtes, au courant des mystères de la nature, devenu guérisseur par prédestination et non à la suite d’examens ; le peuple veut toujours, au lieu de l’homme du métier connaissant les maladies, l’homme tout court « dominant » la maladie. Et bien que la diablerie et la sorcellerie se soient depuis longtemps évanouies à la lumière électrique, la foi en ce faiseur de miracles, en ce magicien, est bien plus vivante qu’on ne le reconnaît publiquement. La vénération émue que nous ressentons devant l’inexplicable génie créateur d’un Beethoven, d’un Balzac ou d’un Van Gogh, le peuple, lui, la concentre encore aujourd’hui sur tous ceux en qui il croit reconnaître des forces supérieures de guérison. Toujours il réclame comme intermédiaire, au lieu de la drogue inanimée et froide, la chaleur humaine vivante qui irradie la « puissance ». Le sorcier, le magnétiseur, le berger et la guérisseuse de village éveillent en lui plus de confiance que le docteur appointé par une municipalité et ayant droit à pension, parce qu’eux exercent la médecine non pas comme une science, mais comme un art, et surtout comme une magie noire interdite. A mesure que la médecine se spécialise, se rationalise, se perfectionne techniquement, l’instinct de la grande masse se dresse contre elle de plus en plus violemment : le courant obscur et souterrain qui depuis des siècles lutte contre la médecine académique continue à sillonner les profondeurs du peuple en dépit de toute instruction publique.

Cette résistance, la science la sent et la combat en vain, bien qu’elle ait réussi, en faisant appel au concours de l’Etat, à obtenir une loi contre les guérisseurs et les médicastres : on n’étouffe pas complètement par des décrets des mouvements qui ont un fond religieux. A l’ombre de la loi opèrent aujourd’hui comme au Moyen Age d’innombrables guérisseurs non diplômés, c’est-à-dire illégaux du point de vue de l’Etat ; la guerre entre les traitements naturels, les guérisons religieuses et la thérapeutique scientifique se poursuit toujours. Pourtant les adversaires les plus dangereux de la science académique ne sont pas sortis des chaumières, ni des camps de bohémiens, mais de ses propres rangs ; de même que la Révolution française n’a pas pris tous ses guides dans le peuple et que la domination de la noblesse a été, au fond, sapée par les nobles eux-mêmes ayant pris parti contre elle, de même dans la grande révolte contre la spécialisation à outrance de la médecine officielle les leaders les plus déterminés ont toujours été des médecins indépendants. Le premier qui combat la matérialisation, l’explication du miracle de la guérison, est Paracelse. Il fonce contre les « doctores » avec la brutalité paysanne qui lui est propre et les accuse de vouloir, avec leur science livresque, démonter et remonter le microcosme comme s’il s’agissait d’une montre. Il combat l’orgueil, le dogmatisme d’une science qui a perdu tout lien avec la haute magie de la natura naturans, qui ne devine ni ne respecte les forces élémentaires et ignore le fluide que dégage tant l’âme individuelle que l’âme universelle. Et quelque suspectes que nous paraissent aujourd’hui ses formules, l’influence spirituelle de cet homme s’accroît, pour ainsi dire, sous la peau du temps, et se manifeste au début du XIXe siècle dans la médecine dite « romantique », qui, se rattachant au mouvement poétique et philosophique de cette époque, aspire à une union supérieure de l’âme et du corps.

Avec sa foi absolue en l’âme universelle, la médecine romantique affirme que la nature elle-même est la plus sage des guérisseuses et qu’elle n’a besoin de l’homme que comme auxiliaire tout au plus. De même que sans l’intervention du chimiste le sang se crée des antitoxines contre tout poison, l’organisme qui se maintient et se transforme seul réussit généralement, sans aucun concours, à venir à bout de sa maladie. La tâche principale de toute médecine serait, par conséquent, de ne pas contrecarrer obstinément la nature, mais seulement de renforcer, en cas de maladie, la volonté de guérir toujours existante chez l’individu. Une impulsion morale, religieuse ou intellectuelle est souvent plus efficace que la drogue ou l’appareil lui-même, déclare-t-elle ; le résultat, en réalité, vient toujours du dedans, jamais du dehors. La nature est le « médecin intérieur » que chacun porte en soi dès sa naissance et qui en sait plus long sur les maladies que le spécialiste, lequel ne fait que s’appuyer sur les symptômes extérieurs, ajoute-t-elle. La médecine romantique, on le voit, considère la maladie, l’organisme et le problème de la guérison comme une « unité ».

Cette idée fondamentale de la résistance de l’organisme à la maladie fait naître au cours du XIXe siècle toute une série de systèmes. Mesmer avait fondé sa doctrine sur la « volonté de guérir » qui est en l’homme, la Christian Science établit la sienne sur la force féconde de la foi, résultat de la connaissance de soi. Et de même que ces guérisseurs se servent des forces intérieures de la nature, d’autres utilisent ses forces extérieures : les homéopathes recourent aux simples, Kneipp et les médecins naturistes aux éléments revivifiants : eau, soleil, lumière ; mais tous renoncent unanimement aux médicaments chimiques, aux appareils médicaux et par là aux conquêtes dont s’enorgueillit la science moderne. Le contraste général que l’on relève entre tous ces traitements naturels, ces cures miraculeuses, ces « guérisons par l’esprit » et la pathologie officielle, se résume en une brève formule. Dans la médecine scientifique le malade est considéré comme objet et il lui est imposé presque dédaigneusement une passivité absolue ; il n’a rien à dire ni à demander, rien à faire qu’à suivre docilement, sans réfléchir, les prescriptions du médecin et à éviter le plus possible d’intervenir dans le traitement. La méthode psychique, elle, exige avant tout du patient qu’il agisse lui-même, qu’il déploie la plus grande activité contre la maladie, en sa qualité de sujet, de porteur et de réalisateur de la cure. Le seul, le véritable médicament de toutes les cures psychiques est cet appel au malade, qu’elles engagent à ramasser ses forces morales, à les concentrer en un faisceau de volonté et à les opposer à la maladie. La plupart du temps l’assistance des guérisseurs se réduit à des mots ; mais celui qui sait les miracles opérés par le logos, le verbe créateur, cette vibration magique de la lèvre dans le vide qui a construit et détruit des mondes innombrables, ne s’étonnera pas de voir, dans l’art de guérir comme dans tous les autres domaines, les merveilles réalisées uniquement par les mots. Il ne s’étonnera pas de voir, dans des organismes parfois complètement ravagés, la santé reconstituée uniquement par l’esprit, au moyen de la parole et du regard. Ces guérisons admirables ne sont en réalité ni rares ni miraculeuses : elles reflètent vaguement une loi encore secrète pour nous, et que les temps à venir approfondiront peut-être, la loi des rapports supérieurs entre le corps et l’esprit ; c’est déjà bien pour notre temps de ne plus nier la possibilité des cures purement psychiques et de s’incliner avec une certaine gêne devant des phénomènes que la science à elle seule ne peut expliquer.

L’abandon volontaire de la médecine académique par quelques médecins indépendants est, à mon avis, un des épisodes les plus intéressants de l’histoire de la civilisation. Car rien dans l’histoire, celle des faits comme celle de l’esprit, n’égale en grandeur dramatique l’attitude morale d’un homme isolé, faible, solitaire, qui s’insurge contre une organisation embrassant le monde. Chaque fois qu’un homme a osé, armé de sa seule foi, entrer en conflit avec les puissances coalisées du monde et se lancer dans une bataille qui semblait absurde et sans chance de succès — qu’il s’agisse de l’esclave Spartacus luttant avec les cohortes et les légions romaines, du pauvre cosaque Pougatchev ayant rêvé de régner sur la gigantesque Russie, ou de Luther, le moine au front têtu se dressant contre la toute-puissante fides catholica