10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

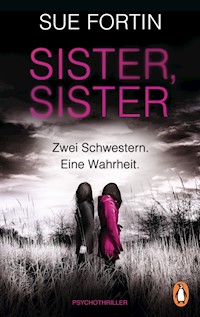

Zwei Schwestern. Eine erzählt die Wahrheit. Die andere ist eine Mörderin.

Eines wird Clare nie vergessen: den Tag, an dem ihr Vater ihre kleine Schwester Alice nach Amerika entführte. Nach zwanzig Jahren Ungewissheit kommt endlich ein Brief: Alice will ihre Familie wiedersehen. Überglücklich schließen sie die verloren Geglaubte in ihre Arme. Aber bald fallen Clare seltsame Dinge auf: Wieso trifft Alice heimlich Clares Chef? Was sucht sie nachts im Atelier von Clares Mann? Niemand nimmt ihre Bedenken ernst. Sie entdeckt, dass Alice ihre Kleider trägt – doch Alice behauptet, sie sei paranoid. Wer lügt, und wer sagt die Wahrheit? Eine von beiden spielt ein böses Spiel. Und jeder muss selbst entscheiden, wem er glaubt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 466

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

SUE FORTIN wohnt im Süden Englands. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder. Wenn sie nicht gerade erfolgreiche Thriller schreibt, dann verbringt sie ihre Zeit am liebsten mit ihrer Familie an der südenglischen Küste.

Außerdem von Sue Fortin lieferbar:Birthday Girl – Vier Freundinnen. Ein tödliches Geschenk.

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.

SUE FORTIN

SISTER,

SISTER

Zwei Schwestern. Eine Wahrheit.

Thriller

Aus dem Englischen von Karin Dufner

Die englische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Sister, Sister« bei HarperImpulse, an imprint of HarperCollins Publishers Ltd, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen

von Penguin Books Limited und werden

hier unter Lizenz benutzt.

Copyright © 2017 by Sue Fortin

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by

Penguin Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlag: www.buerosued.de

Umschlagmotiv: Arcangel/Wojciech Zwolinski

Redaktion: Ann-Catherine Geuder

Umsetzung E-Book: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-22486-8 V003

www.penguin-verlag.de

Ich könnte unmöglich ein Buch über Schwestern schreiben, ohne es meiner eigenen Schwester Jacqueline zu widmen.

Allerdings muss ich hier betonen, dass zwischen unserem Verhältnis als Schwestern und dieser Geschichte nicht der geringste Zusammenhang besteht!

Kapitel 1

Manchmal friert man nicht nur im tiefsten Winter, wenn einem der Atem wie eine Wolke vor dem Mund steht, die Zehen taub sind vor Kälte und die Finger steif gefroren. Manchmal friert man auch in der Wärme des eigenen Zuhauses, im Kreis der Familie.

Ich liege in einem Bett, das nicht meines ist; das steht fest. Erstens ist die Matratze härter. Die gewohnte, vertraute Nachgiebigkeit fehlt. Vorsichtig strecke ich die Finger aus und höre, wie Baumwolle leise an Plastik scharrt. Eine wasserdichte Matratze also.

Ich spüre das schwere Bettzeug auf mir. Wieder vermisse ich die tröstende Weichheit meiner mit Kunstfaser gefüllten Bettdecke. Ein starreres Gewicht lastet auf mir. Ich hebe den Finger und streiche damit über den Stoff. Noch mehr gestärkte Baumwolle. Vermutlich handelt es sich bei der zusätzlichen Schwere um eine Decke auf dem Laken. Ich schließe eine kleine Wette mit mir selbst ab, dass sie blau ist. Oder vielleicht doch eher grün … vielleicht sogar weiß. In letzter Zeit habe ich zu oft danebengetippt. Aber ganz sicher ist sie geriffelt. So viel ist klar.

Bis jetzt habe ich mich gezwungen, nicht die Augen zu öffnen.

Durch die geschlossene Tür höre ich Stimmen von vorbeigehenden Menschen. Die Geräusche werden lauter und leiser, wie Wellen, die an die Küste schlagen.

Ein leichter Geruch von Desinfektionsmittel schwebt in der Luft und mischt sich mit dem süßlichen einer sterilen Umgebung, was meine Vermutung bestätigt: Ich bin in einem Krankenhaus.

Und da ist noch ein Geruch, einer, den ich sehr gut kenne. Es ist der Geruch seines Rasierwassers, der etwas von einer frischen Meeresbrise an sich hat. Ich habe es ihm letztes Jahr zum achten Hochzeitstag geschenkt. Es stammt zwar von einem teuren Designer, doch der Preis war mir egal. Es hat mich noch nie gestört, Geld für Luke auszugeben. Forever heißt es – für immer. Tja, anscheinend hat der Name nicht viel zu bedeuten. Ich bin nicht sicher, ob ich ihm dieses Jahr etwas zum Hochzeitstag schenken werde. Oder überhaupt jemals wieder.

»Clare? Clare, kannst du mich hören?« Es ist Lukes weiche Stimme dicht an meinem Ohr. »Bist du wach?«

Ich will nicht mit ihm reden. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe zwar keine Ahnung, warum, aber ein Gefühl rät mir, nicht zu reagieren. Seine Finger schließen sich um meine. Ich spüre, dass er zudrückt. Obwohl ich das seltsame Bedürfnis habe, ihm meine Hand zu entreißen, bleibe ich völlig reglos liegen.

Ich höre, wie sich zischend die Tür öffnet. Schuhe mit Korksohlen bewegen sich schmatzend über den Linoleumboden. »Mr. Tennison?«, sagt eine leise Stimme. »Draußen ist ein Polizist. Er würde gern mit Ihnen sprechen.«

»Was, jetzt?«

»Er möchte sich auch mit Mrs. Tennison unterhalten, aber ich habe ihm gesagt, das sei jetzt noch nicht möglich.«

Lukes Hand gleitet aus meiner. Sein Stuhl schrappt über den Boden. »Danke«, antwortet Luke.

Ich lausche, als er und die Krankenschwester hinausgehen. Offenbar hat Luke die Tür nicht richtig geschlossen, denn ich verstehe jedes Wort des Gesprächs.

»DC Phillips«, verkündet der Polizist. »Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Tennison. Wir hatten gehofft, Ihre Frau befragen zu können, aber die Krankenschwester sagt, sie sei noch nicht wieder voll bei Bewusstsein.«

»Ja, das ist richtig«, entgegnet Luke. Ich erkenne an seinem Tonfall, dass er mich schützen will, und male mir aus, wie er sich zu voller Größe aufrichtet und die Schultern strafft. So wie immer, wenn er sich durchsetzen will. So wie immer, wenn wir uns streiten.

»Vielleicht könnten Sie uns ja helfen.«

»Ich werd’s versuchen.« Inzwischen klingt er leicht gereizt. Wer ihn nicht kennt, würde es wahrscheinlich nicht bemerken. Ich habe es in letzter Zeit häufig genug erlebt, öfter, als mir lieb war.

»Wie würden Sie die Gemütsverfassung Ihrer Frau beschreiben, die zu dem gestrigen … äh … Zwischenfall geführt hat?«, erkundigt sich Phillips.

Zwischenfall? Was für ein Zwischenfall? Ich versuche mich zu erinnern, was der Detective meinen könnte, aber Fehlanzeige. Außerdem lenkt Lukes Antwort mich ab.

»Gemütsverfassung?«, wiederholt er.

»Ihre Stimmung. War sie glücklich? Traurig? Geistesabwesend? Besorgt?«

»Ich weiß sehr wohl, was Gemütsverfassung bedeutet«, unterbricht Luke. Diesmal ist nicht zu überhören, dass er sich ärgert.

Ich versuche mich zu erinnern: Wie habe ich mich in letzter Zeit gefühlt? Traurig, zornig und ängstlich lauten die Antworten, die in mir hochsteigen. Aber ich bekomme den Grund nicht zu fassen.

Luke lässt den Detective ein wenig schmoren. Vermutlich denkt er über die Frage nach, um auch ja nichts Falsches zu sagen. Wenn ich mich auf das winzige Gekräusel meines Gedächtnisses verlassen kann, werde ich mich wahrscheinlich später gegen seine Worte verwahren müssen.

Allmählich meldet sich die Erinnerung wieder, keine genauen Gedanken, sondern Gefühle. Außerdem nicht tröpfchenweise, sondern in Wellen. Ich spüre, wie sich der Zorn erneut meldet. Ob Luke Revue passieren lässt, wie wütend ich gewesen bin? Wie starrsinnig? Als was hat er mich während unseres letzten Streits bezeichnet? Ach ja, ich weiß es wieder: total durchgeknallt. Wird er das dem Detective verraten? Und wenn ja, wird er ihm auch erklären, warum ich »durchgeknallt« bin?

»Clare stand in letzter Zeit stark unter Druck«, meint er schließlich. »Sie hatte viel um die Ohren.«

»In welcher Hinsicht?«, hakt der Detective nach.

»Sie hatte Schwierigkeiten, sich an einige Veränderungen in ihrem Privatleben zu gewöhnen.« Das geht dich einen Scheißdreck an, denkt er vermutlich gerade.

Mein Verstand rast. Was will Luke mit »Veränderungen in meinem Privatleben« ausdrücken? Was zum Teufel ist mir bloß zugestoßen, dass ich im Krankenhaus gelandet bin?

Die Antwort erfolgt nicht sofort. Nur dass sich in diesen wenigen Momenten eine unheilvolle Vorahnung ins Zimmer einschleicht, sich an mich anpirscht und sich um meinen Körper schlingt. Mir wird kalt, und ich bekomme Gänsehaut an den Armen. Es muss etwas Schreckliches geschehen sein. Ich habe etwas so Entsetzliches getan, dass mein Verstand es abblockt. Etwas, das meinem gesamten Selbstverständnis widerspricht.

Ich, Clare Tennison, bin ein guter Mensch. Ich bin eine erfolgreiche Karrierefrau: Partnerin in der Anwaltskanzlei Carr, Tennison & Eggar. Ich bin meiner Mutter Marion eine fürsorgliche Tochter. Ich bin Chloe und Hannah eine zärtliche Mutter. Ich bin Luke eine liebevolle und treue Ehefrau. Herrje, ich sitze sogar im Elternbeirat der Schule. Clare Tennison begeht keine Verbrechen.

Warum dann also diese Furcht mit dem Beigeschmack eines schlechten Gewissens? Was habe ich angestellt?

Ich will nicht, dass die nächste Sekunde eintritt. Ich versuche sie wegzuschieben, die Zeit anzuhalten, nichts zu wissen. In Angst zu leben, so grauenhaft sie auch sein mag, ist immer noch besser als die Alternative: ein Leben mit dem Wissen, was ich getan habe.

Peng!

Es ist alles wieder da. Ich habe es so klar und deutlich vor mir, als betrachte ich es durch eine auf Hochglanz polierte Scheibe. Mein Vergehen.

Ich sehe meine Hände am Lenkrad. Sie steuern den Wagen durch die Seitenstraßen zurück zum Haus. Die Tachonadel schießt auf und nieder, der Drehzahlmesser rotiert mal schneller, mal langsamer, als ich immer wieder in einen anderen Gang schalte und das Auto durch die engen Straßen manövriere. Die Hecken verschwimmen, Bäume sausen vorbei wie im Nebel und erinnern mich an ein verschmiertes Aquarell.

Es dauert einen Moment, bis ich sie wahrnehme. Direkt vor mir auf der Straße, während mehr als eine Tonne Metall auf sie zuwalzt. Wie habe ich sie übersehen können? Am helllichten Tag? Sie ist einfach aus dem Nichts erschienen und steht vor mir auf der Straße. Ich schreie. Trete auf die Bremse. Ich höre das Quietschen von Gummi auf Asphalt, als die Reifen Haftung bekommen. Ich reiße das Steuer nach links herum, um ihr auszuweichen. Alles zu spät.

Von der deutlichen Erinnerung an den Aufprall wird mir übel. Ich glaube, dass ich mich gleich übergeben muss. Stattdessen steigt ein Geräusch aus meinem tiefsten Inneren hoch. Als es mir aus der Kehle dringt, hat es sich in einen schrillen, ungeschönten Schmerzensschrei verwandelt. Zu dickflüssig für Tränen. Mein Körper krümmt sich unwillkürlich zusammen. Wegen des Gipsverbands kann ich den linken Arm nicht bewegen, doch meine andere Hand bedeckt meinen bandagierten Kopf, als wolle ich mich in einem abstürzenden Flugzeug für die Notlandung wappnen. Ein Kabel zerrt an meinem Arm, etwas wird mir aus der Hand gerissen.

Im nächsten Moment bemerke ich, dass mehrere Krankenschwestern um mich herumwuseln. Die erste fordert mich beschwichtigend, aber nachdrücklich auf, ich solle mich beruhigen, alles würde gut werden. Die zweite teilt mir in strengerem Ton mit, ich solle aufhören zu zappeln. Ich würde mir die Infusion ziehen und mich selbst verletzen. Und dann ist da auch noch Lukes Stimme. Kraftvoll, aber sanft.

»Hey, hey, Babe«, spricht er mich mit dem Kosenamen an, den ich schon lange nicht mehr aus seinem Mund gehört habe. Er redet mit mir wie mit den Mädchen, wenn sie traurig sind. So wie mit Chloe, als sie gestürzt ist und sich am Knie verletzt hat. Oder mit Hannah, als sie entdeckt hat, dass es die Zahnfee nicht gibt. »Alles ist okay. Du bist okay. Es wird alles wieder gut, das verspreche ich dir.«

Wie gerne würde ich ihm glauben. Aber wie kann ich das, wenn ich so schwere Schuld auf mich geladen habe? Mein Körper zuckt, und wieder schluchze ich auf.

Ich erinnere mich nur noch daran, dass kühle Flüssigkeit in meinen Handrücken einsickert und brennend meinen Arm hinaufwandert. Mein Körper entspannt sich, meine Umgebung verblasst, und mein Verstand kehrt zum Anfang dieses Albtraums zurück.

Kapitel 2

Sechs Wochen zuvor …

Im ersten Moment denke ich, dass ich heute nicht früh aufstehen und zur Arbeit muss. Es fühlt sich an wie ein träger sommerlicher Sonntag. Die Spätseptembersonne erinnert noch an wärmere Tage. Eine leichte, erfrischende Brise bauscht hin und wieder die Gazevorhänge. Ich schlafe gern bei offenem Fenster; es vermittelt mir Freiheit.

Doch als ich allmählich zu Bewusstsein komme, überfällt mich die Wirklichkeit mit voller Wucht. Ich bin alles andere als frei. Insbesondere nicht um diese Jahreszeit, denn mit jedem Tag rückt der Geburtstag meiner Schwester näher.

Ich wälze mich herum, kuschle mich an den noch schlafenden Luke und suche Trost darin, einfach einen anderen Menschen zu berühren. Dann schaue ich auf die Uhr und stelle stöhnend fest, dass es Montag ist. Also strecke ich den Arm aus, um den Wecker auszuschalten. Keine Ahnung, weshalb ich mir überhaupt die Mühe mache, ihn zu stellen. In den letzten Tagen habe ich ihn nicht gebraucht, da der Schlaf mir kein guter Freund war.

Ich denke an Mum und daran, dass sie im September jeden Tag ein wenig länger den Kalender betrachtet und lautlos die Zeit abzählt. Die Angst steigert sich, während wir auf den achtundzwanzigsten zutaumeln. In achtundvierzig Stunden ist es wieder so weit. Inzwischen müsste ich daran gewöhnt sein. Es geht schon seit zwanzig Jahren so, also praktisch mein ganzes Leben lang, und dennoch trifft mich die Wucht der Gefühle, die dieses Datum auslöst, immer beinahe unerwartet. Fast ist es, als würde die Lücke, die meine Schwester hinterlassen hat, mit zunehmendem Alter breiter, tiefer und einschneidender werden. Ich spüre den Schmerz meiner Mutter und meinen eigenen.

Im Laufe der Jahre habe ich mir so oft gewünscht, Alice wäre noch bei uns. Nicht nur wegen des gebrochenen Herzens meiner Mutter, sondern auch aus selbstsüchtigen Gründen. Immer habe ich mich danach gesehnt, dass die schwarze Wolke, die über unseren Köpfen schwebt, endlich verschwinden möge. Als Kind wollte ich nicht die Schwester des Mädchens sein, das von seinem Vater nach Amerika verschleppt worden und nie zurückgekehrt war. Auch nicht die Tochter einer leidenden Mutter. Ich wollte Clare Kennedy sein. Einfach nur normal.

Daran hat sich nichts geändert.

Mir bleibt noch eine halbe Stunde bis zur militärischen Operation, die Mädchen für Schule und Kindergarten fertig zu machen. Also kuschle ich mich ein wenig enger an Luke. Manchmal ist es, als könne er meine Trauer und Ängste in sich aufnehmen.

Als ich spüre, dass Luke sich bewegt, lege ich den Arm fester um ihn und schmiege mich sanft an ihn. Auch nach acht Jahren Ehe und zwei Kindern sind wir einander nie langweilig geworden. Luke dreht sich um und küsst mich.

»Morgen, Babe«, sagt er, ohne die Augen zu öffnen, und dreht sich wieder um. »Gute Nacht, Babe.«

»Hey, Süßer, damit kommst du mir nicht durch«, flüstere ich ihm ins Ohr, streiche mit der Hand über seinen Körper und ziehe ihn wieder an mich.

Luke macht ein Auge auf und schaut auf die Uhr. »Herrje, Clare, es ist erst halb sechs, verdammt.«

»Ist doch egal.« Ich küsse seine Proteste weg.

Sein Mund verzieht sich zu einem Lächeln, und er schlägt das andere Auge auf. »Das ist hinterhältig.«

Er wälzt sich herum und umfängt mich mit seinen Armen. Eine Weile gestatte ich mir, die Herausforderungen der Wirklichkeit zu vergessen und genieße den Moment.

»Und wie geht es uns heute Morgen?« Mum kommt in die Küche, während Luke und ich herumwirbeln, um Frühstück zu machen und den Mädchen abwechselnd Anweisungen zu geben, was als Nächstes zu erledigen ist. Gut, Hannah ist mit ihren sieben Jahren da schon um einiges geschickter und braucht nur noch einen kleinen Schubs. Aber Chloe ist erst drei, ihr muss man noch ein wenig helfen.

Wir leben mit meiner Mutter Marion in meinem Elternhaus. Anfangs sind wir nur eingezogen, weil Luke noch um Anerkennung als Maler kämpfte und ich gleich nach der Uni meine erste Stelle angetreten hatte. Manch einer mag behaupten, dass Luke nie über den Status des verkannten Künstlers hinausgekommen ist. Meine Mutter zum Beispiel, auch wenn sie viel Toleranz an den Tag legt.

Inzwischen haben wir die Mädchen und wohnen nun zu fünft in diesem Haus. Ein Glück, dass das Old Vicarage groß genug ist, damit Mum ihr eigenes Wohnzimmer und Luke ein Atelier im Anbau haben kann.

»Es ist doch albern, dass ich allein in diesem riesigen Haus herumsitze, während die Immobilienpreise rund um Brighton dermaßen hoch sind«, sagte Mum. »Außerdem habe ich so Gesellschaft und kann zusehen, wie die Mädchen aufwachsen, und ihr habt einen eingebauten Babysitter.«

Ihre Argumente klangen alle absolut logisch. Obwohl wir den wahren Grund kannten, warum ich nicht ausziehen sollte.

Nicht nach dem, was geschehen war.

Ich wäre zwar gerne Lukes Wunsch gefolgt, ein eigenes Haus zu kaufen und unsere eigene Lebensgeschichte zu schreiben. Doch mein Gewissen erlaubte mir das nicht. Ich konnte Mum nicht alleinlassen.

»Du darfst dich nicht zur Geisel einer Sache machen, die in deiner Kindheit passiert ist«, meinte Luke eines Abends, als wir bereits im Bett lagen. Es war sein letzter Versuch, mich umzustimmen.

Denn in Wahrheit würde sich die Situation nur dann verändern, wenn Alice endlich nach Hause käme.

»Los, Chloe«, sage ich und hebe sie von ihrem Spielteppich hoch. »Jetzt gibt es Essen. Guten Morgen, Mum.« Ich setze Chloe in ihr Kinderstühlchen und schiebe sie näher an den Tisch. Dann nehme ich das Schälchen Weetabix entgegen, das Luke mir reicht. Pfeifend gießt er eine Kanne Tee auf.

»Da hat aber jemand gute Laune«, stellt Mum fest und nimmt sich eine Scheibe Toast. Ihr matter Tonfall straft ihr Lächeln Lügen.

Luke und ich wechseln einen Blick.

»Es ist ein wunderschöner Morgen, die Sonne scheint, und ich habe meine liebe Familie um mich. Einschließlich dich«, erwidert Luke fröhlich und schenkt Mum sein strahlendstes Lächeln, um sie aufzuheitern. Mum wendet sich ab. Ihr Blick wandert automatisch zum Kalender an der Wand und bleibt an dem Datum in zwei Tagen hängen.

»Ich muss heute in die Stadt, um etwas beim Juwelier abzuholen«, sagt sie.

Wir wissen, worum es geht, ohne dass Mum es eigens auszusprechen bräuchte: Alices Geburtstagsgeschenk. Kein Geburtstag und kein Weihnachtsfest verstreicht, ohne dass Mum ein Geschenk für den Tag kauft, wenn Alice nach Hause kommt. Niemals falls, immer wenn.

»Wenn du möchtest, fahre ich dich«, schlägt Luke vor. »Wir können Chloe im Kindergarten absetzen und anschließend zum Juwelier.«

»Ach, würdest du das tun? Das wäre nett«, antwortet Mum. Diesmal ist ihr Lächeln wärmer.

Ich finde es schön, dass Luke und Mum sich gut verstehen. Das macht das Zusammenleben so viel leichter.

»Hannah, du hast heute Blockflötenunterricht«, sage ich, während ich Chloe mit Frühstücksflocken beladene Löffel in den Mund schiebe. »Luke, das vergisst du doch nicht, oder? Ich glaube, die Noten liegen noch im Wohnzimmer auf dem Klavier.«

»Äh … ja, alles unter Kontrolle«, entgegnet Luke. Er beugt sich zu Hannah hinüber und raunt theatralisch: »Hast du deine Noten?«

Hannah wirft einen Blick in meine Richtung. »Nein, ich dachte, du hättest sie«, flüstert sie zurück.

Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Luke legt den Finger an die Lippen. »Überlass das nur mir. Ich löse den Fall«, murmelt er. Hannah kichert, und als ich Luke anschaue, zwinkert er mir zu und gießt mit großem Tamtam den Tee ein.

»Oh mein Gott, schon so spät!« Hastig löffle ich Chloe mehr Weetabix in den Mund. »Ich habe um neun Montagsfaustkampf mit Tom und Leonard. Los, Chloe, aufessen.«

Luke nimmt mir den Löffel ab. »Fahr nur«, meint er zu mir. »Du willst deinen Chef doch nicht warten lassen.«

»Er ist nicht mehr mein Chef.« Ich kippe den Tee hinunter, den Luke mir eingeschenkt hat, und zucke zusammen, als ich mir die Kehle verbrenne. »Ich bin jetzt gleichberechtigte Partnerin, schon vergessen?«

»Hmmm, du benimmst dich aber immer noch so, als sei Leonard dein Boss. Und Tom übrigens auch. Lass sie doch mal zur Abwechslung auf dich warten.«

Ohne auf seinen Einwand zu achten, küsse ich die Mädchen zum Abschied. »Einen schönen Tag, meine Süßen. Hannah, denk dran, deiner Lehrerin das Formular zu geben, auf dem steht, dass du am Schwimmwettbewerb teilnehmen darfst. Chloe, sei brav im Kindergarten. Mummy hat euch beide ganz doll lieb.«

»Ich dich auch«, erwidert Hannah und wirft mir Kusshände zu, während ich um den Tisch herumgehe.

»Ich dich auch«, ahmt Chloe, den Mund voller aufgeweichtem Weizen und Milch, sie nach.

»Und vergiss nicht, dass du nach der Schule mit Daisy nach Hause gehst«, erinnere ich Hannah. Um mich zu vergewissern, dass Luke die Einzelheiten noch im Kopf hat, füge ich hinzu: »Pippa holt Hannah ab und macht ihr einen Imbiss. Sie bringt sie später zurück.« Pippa ist eine der wenigen Freundinnen, die ich im Dorf habe. Wenn unsere Töchter sich nicht in der Schule angefreundet hätten, hätte ich sie vermutlich nie kennengelernt. Ich küsse Mum auf die Wange. »Bis später, Mum.« Dann bücke ich mich, um Luke zu küssen. Seine Hand legt sich um meine Taille, und er küsst mich ein wenig länger als nötig.

»Los, mach sie zur Schnecke, Babe. Stampf sie in den Boden.« Er lässt mich los und boxt in die Luft wie Muhammad Ali. »Schwebe wie ein Schmetterling und stich zu wie eine Biene.«

Oh, wie ich diesen Mann liebe! Er ist mein bester Freund, mein Liebhaber, mein Ehemann, mein Ein und Alles. Ich klatsche Lukes Hand ab, schnappe mir meine Jacke von der Stuhllehne und gehe aus der Küche in die Vorhalle, wo mein Aktenkoffer und mein Trolley warten. Letzterer ist mit einem Aktenstapel beladen, den ich mit nach Hause genommen habe, um ihn übers Wochenende zu studieren. An der Tür bleibe ich stehen und rufe über die Schulter gewandt: »Vergesst …«

»Den Flötenunterricht nicht«, erwidern Hannah und Luke im Chor, bevor ich den Satz beenden kann.

Die Fahrt nach Brighton dauert an einem guten Tag etwa eine halbe Stunde, und heute ist einer dieser Tage. Das Radio läuft, ich singe das Lied mit und schiebe die Gedanken an Alice beiseite. Die Musik verklingt, und der DJ verkündet, beim nächsten Stück handle es sich um den Oldie der Woche. Ich erkenne es schon nach den ersten Akkorden: »Slipping Through My Fingers« von ABBA. Sofort krampft sich mir das Herz zusammen, und die Tränen schießen mir so heftig in die Augen, dass die Straße vor mir für einige Sekunden verschwimmt. Dieses Lied erinnert Mum und mich stets an die Alice-förmige Lücke in unserem Leben. Lautes Gehupe holt mich in die Wirklichkeit zurück. Wieder macht mein Herz einen Satz, diesmal jedoch vor Schreck, weil mir klar wird, dass ich eine rote Ampel überfahren habe.

»Scheiße!« Ich trete auf die Bremse, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Auto zu verhindern. Wenn mein Auto auf Zehenspitzen stehen könnte, wäre es jetzt so weit. Ich bin dankbar für das zuverlässige ABS meines BMW und winke dem anderen Fahrer, der zum Glück so geistesgegenwärtig war, auch zu bremsen, entschuldigend zu.

Ich kann zwar nicht von den Lippen ablesen, bin aber sicher, dass er jeden unschmeichelhaften Ausdruck aus dem Schimpfwörterbuch verwendet, um mich und meinen Fahrstil zu beschreiben. Mir gelingt es gerade noch, »Verzeihung« zu flüstern, bevor er den Gang einlegt und, als letzte Geste seiner Entrüstung, mit quietschenden Reifen davonbraust.

Einige Minuten später biege ich in den Parkplatz der Anwaltskanzlei Carr, Tennison & Eggar ein, ohne dass es zu einem weiteren Zwischenfall gekommen wäre. Kurz überprüfe ich im Rückspiegel mein Make-up. Mit verschmierter Wimperntusche im Gesicht im Büro zu erscheinen, wäre eine echte Blamage.

Als ich mich so weit wieder gefasst habe, sammle ich meine Sachen ein und öffne die Tür des umgebauten Einfamilienhauses aus den Dreißigern, das unsere Kanzlei beherbergt.

»Guten Morgen, Nina«, begrüße ich unsere Empfangsdame, während ich mit der Hüfte die Tür aufhalte und den Trolley hereinzerre.

»Guten Morgen, Clare«, antwortet sie und wirft mir einen zweiten Blick zu, ein Hinweis darauf, dass es mir nicht geglückt ist, meine Tränen zu tarnen. Aber sie merkt nichts dazu an. »Tom und Leonard sind schon im Konferenzraum«, teilt sie mir mit und weist mit dem Kopf auf die doppelflüglige Tür aus Milchglas auf der anderen Seite des Flurs.

Ich schaue auf die Uhr. Zehn vor neun. Die können warten, bis ich meine Akten in mein Büro geschafft und mein Make-up restauriert habe.

Meine Sekretärin Sandy sitzt in dem kleinen Vorzimmer meines Büros an ihrem Schreibtisch. »Guten Morgen, Sandy. Schönes Wochenende?«

»Guten Morgen, Clare. Ja, es war sehr nett, danke. Und bei Ihnen?«

»Schön, danke«, antworte ich, ohne sie anzusehen, weil ich hoffe, dass sie so mein ruiniertes Make-up nicht bemerkt. An der Innenseite der Tür des hohen Aktenschranks hängt ein Spiegel. Hektisch wische ich mit einem Papiertaschentuch an den Wimperntuscheflecken herum.

»Ach, da bist du ja.« Im Spiegel sehe ich, dass Leonard in mein Büro hastet. Er hält inne und mustert mich mit geschultem Blick. »Alles in Ordnung?«

»Ja. Jetzt schon.« Ich streiche mit der Wimperntuschebürste über meine Wimpern.

»Sicher?«

»Alles bestens. Ich bin nur zum Opfer von Aggressivität im montäglichen Straßenverkehr geworden.«

»Deine Schuld?«

Mein Zögern verrät mich, während ich überlege, ob ich ehrlich sein soll oder nicht. Leonard schließt die Tür hinter sich und kommt näher. »Fehlt dir auch bestimmt nichts? Ich weiß, welche Bedeutung diese Woche für dich hat.«

Ich senke den Kopf. Nicht nur mein Aussetzer ist mir peinlich, sondern auch dass mir meine Gefühle deutlicher ins Gesicht geschrieben stehen, als mir lieb ist. Ich erwidere seinen Blick so selbstbewusst wie möglich im Spiegel und tusche noch ein letztes Mal meine Wimpern. »Es geht mir gut. Wirklich. Trotzdem vielen Dank.« Als ich lächle, tätschelt Leonard mir väterlich den Arm.

»Dann komm. Wir warten auf dich«, sagt er, nun wieder in geschäftsmäßigem Ton. »Ich habe nicht viel Zeit. Die grässliche Mrs. Freeman hat einen Termin bei mir.«

»Mrs. Freeman?« Während ich die Wimperntusche in der Jackentasche verstaue und Leonard aus dem Büro folge, versuche ich, mich aus dem letzten Montagsfaustkampf an den Namen zu erinnern.

»Ja. Eine schauderhafte Meckerziege. Kaum zu glauben, dass ihr Mann es so lange mit ihr ausgehalten hat. Muss eine Kanone im Bett gewesen sein, das ist meine einzige Erklärung. Obwohl man ihr zuvor einen Sack über den Kopf stülpen müsste – und sich selbst auch einen, nur für den Fall, dass ihrer verrutscht.«

»Leonard, so darfst du nicht daherreden.« Trotz meines Versuchs, Leonard wegen seiner Bemerkung zurechtzuweisen, kann ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Leonard ist so ehrlich, dass es an Unhöflichkeit grenzt, hat uns aber so im Laufe der Jahre unzählige lustige Anekdoten geliefert.

Im Konferenzraum steht Tom an der Terrassentür, die in den Garten führt. Als er uns hört, dreht er sich um.

»Ach, wundervoll, du hast sie gefunden.« Er lächelt mir zu und setzt sich an den Tisch. »Ich habe dir schon einen Kaffee besorgt«, fügt er hinzu. »Schönes Wochenende?«

»Ja, danke.« Ich nehme Platz. Eigentlich hätte ich lieber mit »Nein« geantwortet. Es war ziemlich beschissen, und Mum scheint sich noch mehr zu quälen als sonst, wenn wieder der Geburtstag droht. Doch ich schweige. Tom kennt die Geschichte und hat im Lauf vieler Jahre die Achterbahn der Gefühle mit mir durchlebt. Also wechsle ich das Thema. »Wir haben dich beim Grillfest vermisst. Hat sich alles geklärt?«

»Ja, tut mir leid«, meint Tom. »Isabella hat beschlossen, dass sie Lottie bei sich behalten wollte. Wegen irgendeiner Feier für ihre Oma oder so.«

»Führt sich Isabella noch immer so auf?«, erkundigt sich Leonard und lässt sich am Kopf des Tisches nieder.

»Hin und wieder. Das Übliche. Geld. Die neueste Idee ist eine Reise zum Skifahren nach New York, zu der sie Lottie mitnehmen will. Das wird ein gottverdammtes Vermögen kosten, und ich bin derjenige, der das Geld rausrücken muss. Wieso kann es nicht eine Woche an der See sein?«

»Das ist die Quittung, wenn man keinen Ehevertrag hat«, entgegnet Leonard, während er sein Notizbuch vor sich aufschlägt, und fördert einen Montblanc-Füllhalter aus der Innentasche seines Sakkos zutage. »Wie, glaubst du, hätte ich sonst drei Scheidungen überlebt?«

Ich werfe Tom einen mitfühlenden Blick zu. Leonard predigt einem ständig, wie wichtig ein Ehevertrag ist.

»Lektion gelernt«, sagt Tom.

»Du könntest immer noch nachträglich einen schließen«, meint Leonard, ohne von seinem Notizbuch aufzuschauen. Er klopft mit dem Füllhalter vor mir auf die Tischplatte.

»Nun, bis jetzt haben Luke und ich es prima hingekriegt. Ich denke, das wird auch so bleiben«, entgegne ich, ein wenig verärgert über seine Bemerkung.

»Hmmm. Hochmut kommt vor dem Fall und so weiter.«

Ich antworte Leonard nicht. Dieses Gespräch mit ihm zu führen, ist zwecklos, weil wir uns niemals einigen werden.

Tom hebt den Kopf und sieht mich an, was »Alles in Ordnung?« besagen soll. Ich nicke rasch. Dann kommen wir zum Geschäftlichen.

Unsere Montagsfaustkämpfe, wie wir sie scherzhaft nennen, sind eine Gelegenheit für uns drei, uns gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen, was unsere derzeitigen Fälle angeht. Leonard ist darin sehr pedantisch und hält diese Veranstaltung für unverzichtbar, um das Büro fest im Griff zu haben. Sollte einer von uns verhindert sein, könnten die anderen mühelos den jeweiligen Fall übernehmen. Außerdem ist es ein angenehmer Start in die Woche und fördert eine familiäre Atmosphäre in der Kanzlei, die uns dreien sehr viel bedeutet.

Nach der Besprechung und meinem Vormittagstermin gehe ich den Flur hinunter, um festzustellen, ob Tom Zeit hat. Seine Sekretärin, die gerade auf ihre Tastatur einhämmert, blickt auf, lächelt mir rasch zu und tippt weiter. Toms Tür steht offen, ein Zeichen dafür, dass er verfügbar ist. Wir kommen uns alle nicht so wichtig vor, als dass wir uns ankündigen lassen müssten.

»Klopf, klopf«, sage ich beim Eintreten. »Lust auf einen Kaffee?« Ich hebe die beiden Kaffeetassen in meinen Händen.

»Das klingt wie Musik in meinen Ohren«, erwidert Tom.

Tom und ich haben zusammen studiert und gleichzeitig unseren Abschluss gemacht. An der Uni hatten wir eine kurze Beziehung, beschlossen dann aber, dass es das Beste sei, diese hinter den Türen von Oxford zurückzulassen. Wir waren ehrgeizig und wollten an unseren Karrieren arbeiten. Aber auch nach unserer Trennung hielten wir Kontakt. Ich verhalf Tom zu einer Stelle in der Kanzlei, in der ich schon seit einem Jahr beschäftigt war. Später bot man uns gleichzeitig an, Partner zu werden.

Ich stoße die Tür mit dem Absatz zu und stelle eine Kaffeetasse auf Toms Schreibtisch. »Da wir jetzt allein sind, könntest du mir erzählen, was gestern wirklich los war, falls du möchtest.« Ich setze mich ihm gegenüber.

»Genau das mag ich an dir«, antwortet Tom. »Keine Floskeln. Kein Small Talk, bevor du verrätst, warum du wirklich hier bist. Immer direkt an die Halsschlagader.«

»Wenn ich um den heißen Brei herumreden würde, würdest du mich sowieso nur auffordern, endlich zum Thema zu kommen.«

»Stimmt.« Tom nickt. »Obwohl es eigentlich nicht viel zu erzählen gibt. Isabella hat sich wie eine eifersüchtige Zicke aufgeführt, sobald ihr klar wurde, dass ich Lottie mit zu euch nehme. Du weißt schon … das Übliche eben.«

Ich verziehe das Gesicht. »Es ist wirklich peinlich, dass sie sich immer noch so benimmt. Wie lange seid ihr jetzt geschieden? Drei Jahre?«

»Du kennst ja Isabella«, antwortet Tom.

Leider trifft das zu. Insgeheim gibt Tom ihrer italienischen Herkunft die Schuld an ihrer aufbrausenden Art und ihrem Hang zur Eifersucht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Luke Toms und meine gemeinsame Vergangenheit lockerer sieht.

»Und jetzt genug von mir«, meint Tom. »Was ist mit dir?«

Ich halte inne und überlege kurz, ob ich die Arglose mimen und tun soll, als wisse ich nicht, wovon er redet. Aber ich verwerfe diesen Gedanken sofort. Tom ist nur zu gut über das Datum im Bilde, das wie eine schwarze Wolke am Horizont lauert. Ich seufze laut.

»Stresswoche. Mums Stimmung sackt von Tag zu Tag tiefer in den Keller. Ich hatte gehofft, das Grillen am Wochenende würde sie ein wenig aufmuntern. Sie hat sich wirklich Mühe gegeben, die Gute, doch ich habe ihr angemerkt, dass sie mit dem Herzen nicht bei der Sache war. Leonard hat sich sehr ins Zeug gelegt und sich den Großteil des Nachmittags um sie gekümmert. Sie schien sich darüber zu freuen.«

»Ich habe dich gemeint. Ich kenne deine Mum, und es wird nicht leichter für sie.« Er trinkt einen Schluck Kaffee, bevor er fortfährt. »Aber wie geht es dir, Clare? Kannst du schlafen? Du wirkst ziemlich müde.«

Ich lache spöttisch auf. »Ist das deine Art, mir mitzuteilen, dass ich scheiße aussehe?«

»Das hast du gesagt, nicht ich.«

»Wenn du es unbedingt wissen musst: Ich schlafe nicht so besonders. Wie immer zu dieser Jahreszeit. Ich bin nie sicher, was ich empfinde oder was ich empfinden sollte. Habe ich Mitgefühl mit Mum? Mit Alice? Oder ist es Selbstmitleid? Letzte Nacht habe ich mich gefragt, ob ich Alice vermisse oder ob sie einfach nur vermisst wird. Sie ist jetzt schon so lange fort, dass ihre Abwesenheit zu einem Teil meines Lebens geworden ist.« Ich schaue aus dem Fenster und schweige einen Moment. »Anfang des Jahres haben wir wieder eine Privatdetektei damit beauftragt, sie zu suchen, wie üblich ohne Ergebnis.«

»Man sollte meinen, dass es heutzutage nicht mehr so schwierig ist, jemanden zu finden«, wendet Tom ein. »Anders als damals, als wir es selbst versucht haben.«

»Sie könnte einen anderen Nachnamen tragen. Immerhin ist sie Anfang zwanzig. Vielleicht ist sie sogar verheiratet. Oder sie will nicht gefunden werden.«

»Das ist natürlich möglich. Hast du das deiner Mum erklärt?«

»Es wurde erwähnt. Mum ist ja nicht blöd. Aber sie kann halt nicht loslassen, bis sie auf die eine oder andere Weise Gewissheit hat. Es ist nur so verdammt schwierig, mit diesem Wirbelwind der Gefühle klarzukommen. Es macht mir Angst, und ich habe keine Ahnung, wie ich es lösen soll.«

Toms Telefon läutet. Ein interner Anruf.

»Hallo, Nina. Ja, sie ist hier.« Er sieht mich an und lauscht dabei der Empfangsdame. Ich stelle fest, dass seine Miene ernst wird. »Okay, danke … Hallo, Luke, ich bin es, Tom. Ich gebe sie dir.«

Er hält mir den Hörer hin. Luke ruft mich nie in der Kanzlei an. Die Regel lautet: nur im Notfall.

Ich reiße Tom den Hörer aus der Hand. »Luke, was ist los? Ist etwas mit den Mädchen?«

»Nein, den Mädchen geht es gut«, erwidert Luke. Allerdings bemerke ich, dass er besorgt klingt. Ich mache mich auf das Schlimmste gefasst. »Deiner Mum geht es auch gut«, fährt er fort, als habe er die unausgesprochene Frage vorausgeahnt. »Es ist nichts Schlimmes passiert …«

»Was dann?«

»Deine Mum hatte einen kleinen Schock. Du musst nach Hause kommen.«

»Einen Schock? Was soll das heißen?« Ich schaue Tom über den Schreibtisch hinweg an, als könne er mir helfen.

Er weist aufs Telefon. »Soll ich mit ihm reden?«

Ich schüttle den Kopf. Unterdessen spricht Luke weiter. »Hör zu, Babe. Deine Mutter hat einen Brief gekriegt.« Er verstummt, und ich male mir aus, wie er beklommen von einem Fuß auf den anderen tritt. Ich spüre die Anspannung durch die Telefonleitung. »Einen Brief … von Alice.«

»Von Alice?« Ich schnappe nach Luft.

»Ja, Alice.«

»Alice, meiner Schwester Alice?«

»Scheint so.«

»Scheiße.« Ich stehe bereits auf. Meine Beine sind weich wie Gelee, und ich muss mich an der Stuhllehne festhalten. »Bin gleich da.«

Kapitel 3

Liebe Marion,

gewiss ist dieser Brief eine völlige Überraschung oder zumindest ein Schock für dich. Ich überlege mir schon seit einiger Zeit, ob ich dir schreiben soll, und habe den Brief immer wieder angefangen, nur um ihn zu zerreißen und von vorne zu beginnen. Was sagt man zu einer Mom, die man seit zwanzig Jahren nicht gesehen hat? Vielleicht ist es ja nicht richtig, dich zu kontaktieren, doch es nicht zu tun, erschien mir irgendwie auch falsch.

Wahrscheinlich fragst du dich, warum ich mich jetzt erst melde, aber ich hatte deine Kontaktdaten nicht, ein Thema, über das ich mit meinem Vater nicht sprechen konnte. Schon von frühester Kindheit an war mir klar, dass diese Frage tabu ist. Da ich noch so klein war, als ich nach Amerika kam, kann ich mich nur bruchstückhaft an England erinnern, doch diese wenigen Einzelheiten bedeuten mir sehr viel.

Ich weiß noch, dass wir zusammen Kuchen gebacken haben, mit Buttercreme und bunten Streuseln darauf. Und anschließend durfte ich die Schüssel auslecken. Vor dem Schlafengehen hast du mir vorgelesen. Meine Lieblingsgeschichte handelte von einer Katze, die keinen Fisch mochte. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich auf einer Schaukel angeschubst wurde, laut gejubelt habe und immer höher hinauswollte. Ich wollte nach den Wolken treten und habe mir vorgestellt, dass sie weich sind und sich zusammendrücken lassen wie Marshmallows.

Ich erinnere mich an dein Lächeln, so ein wunderschönes Lächeln. Ich glaube, du hast viel gelacht und immer rosafarbenen Lippenstift getragen. Keinen grellpinken, sondern einen perlmuttfarbenen, der schimmerte, wenn du gesprochen hast. Wenn ich mit Clare Verkleiden gespielt habe, hast du uns manchmal deinen Lippenstift benutzen lassen. Dann habe ich den Mund zu einem »O« geformt, wie ich es bei dir jeden Tag beobachtet habe.

Ich habe wirklich versucht, mich an diese Erinnerungen zu klammern, denn sie waren mir sehr wichtig. Aber mein Vater mochte es nicht, wenn ich über England sprach, und je mehr Zeit verging und je größer der Abstand zu England wurde, desto mehr wuchs auch der Abstand in mir. Ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe, jede Nacht an mein Zuhause in England zu denken, und wann aus der Zeit zwischen diesen Gedanken erst Wochen und dann Monate wurden. Die Erinnerungen waren weiter vorhanden, ich hing ihnen nur einfach nicht mehr nach.

Hoffentlich verstehst du, dass ich dich und Clare nie vergessen habe. Ich war eben noch so klein, und mein Leben wurde in eine andere Richtung gelenkt. Insgeheim habe ich immer davon geträumt, dass ich dich eines Tages finden würde. Oder dass du mich findest. Und da es mir nun endlich gelungen ist, wäre ich so froh, wenn wir in Verbindung blieben.

Ich weiß nicht, ob du gehört hast, dass mein Vater Patrick im letzten Jahr gestorben ist. Meine Stiefmutter Roma hat mir deine Adresse gegeben. Sie meinte, dass es das Richtige sei. Sie habe immer gewollt, dass ich die Möglichkeit habe, dich zu kontaktieren, doch mein Vater habe es verhindert. Ich habe keine Ahnung, was zwischen dir und meinem Vater vorgefallen ist, denn das war, wie gesagt, stets ein Tabuthema. Doch ganz gleich, was auch geschehen ist, du sollst wissen, dass ich immer das Gefühl hatte, von dir sehr geliebt zu werden. Und das hat mich letztlich dazu gebracht, dir zu schreiben.

Ich hoffe, dass dieser Brief dir nicht zu wehtut. Falls er alte Wunden aufgerissen hat, tut es mir leid.

Ich fände es so schön, von dir und Clare zu hören, selbst wenn es nur ist, um für uns alle einen Schlussstrich zu ziehen, obwohl ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass mehr daraus werden kann.

Deine Tochter

Alice

xx

P. S.: Erst als ich nach dem Tod meines Vaters auf meine Geburtsurkunde stieß, wurde mir klar, dass ich in Wahrheit nicht Kendrick, sondern Kennedy heiße. Offenbar hat Dad unseren Nachnamen geändert, als wir herkamen, und da ich bis jetzt nie einen Pass gebraucht habe, ahnte ich nichts davon. Das könnte auch erklären, warum du mich nicht finden konntest, falls du nach mir gesucht hast. x

Ich streiche mit den Fingern über die Seite, das Blatt Papier, das meine wunderschöne kleine Schwester berührt hat. Der Namenswechsel erklärt wirklich alles. Kein Wunder, dass wir sie nie aufgespürt haben. Wir haben nicht nach der richtigen Person gesucht. Den Privatdetektiven haben wir all die Jahre lang den Namen Patrick Kennedy angegeben. Einer von ihnen war ziemlich überzeugt davon, meinen Vater ausfindig machen zu können. Patrick Kennedy war zwar amerikanischer Staatsbürger, aber der Detektiv hielt es für kein Problem, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Als er verschwunden blieb, flüchtete sich der Detektiv in die Ausrede, in Amerika gebe es viele Patrick Kennedys. Schließlich hätten unzählige Iren den großen Teich überquert, weshalb er den Gesuchten nicht identifizieren könne. Mein Gott, warum wussten wir bloß nichts von diesem Namenswechsel?

Rückblickend betrachtet, ergibt es Sinn. Offenbar hat er vor seinem Verschwinden alles geplant. Ich kann seinen Tod nicht betrauern. Wie auch, angesichts des Leids, das er uns allen zugefügt hat? Insbesondere Mum. Was er getan hat, ist unverzeihlich.

Mein Vater hat alle hinters Licht geführt – typisch für ihn. Er war rücksichtslos und rachsüchtig und kannte kein Mitgefühl. Dennoch ist es zwecklos, dass ich mir jetzt deswegen das Hirn zermartere. Wir haben einen Brief von Alice, und das ist das größte aller Wunder. Es ist mir egal, wie er sich verhalten hat. Ich interessiere mich nur noch für die Zukunft.

Als ich Mum anschaue, bemerke ich die Tränen in ihren Augen. Der Kloß in meiner Kehle wächst. Mit zwei Schritten durchquere ich das Zimmer, falle vor ihr auf die Knie und umarme sie. Die in zwanzig Jahren Kummer aufgestauten Tränen strömen aus uns heraus wie eine Flutwelle.

»Oh Clare, sie ist zu uns zurückgekehrt«, stößt Mum schluchzend hervor und presst die Lippen in mein Haar. »Wir bekommen sie wieder.«

Ich weiß nicht, wie lange wir uns aneinanderklammern, doch nach einer Weile mache ich mich los. Als ich Mum anlächle, erwidert sie die Geste. Sie umfasst mein Gesicht mit den Händen und stützt die Stirn an meine. »Das war immer mein einziger Wunsch.«

»Ja, Mum, ja«, flüstere ich. »Sie hat uns gefunden. Nachdem wir sie so lange gesucht haben. Nach all den Stunden, Tagen, Monaten und Jahren des Leids hat sie uns gefunden.«

Mum lehnt sich auf dem Sofa zurück. Ich rapple mich vom Boden auf und setze mich neben sie. Mum nimmt mir den Brief aus der Hand und glättet die Knitterfalten, die bei unserer Umarmung entstanden sind. »Kendrick«, sagt sie mit einem traurigen Kopfschütteln. »Wenn wir das bloß gewusst hätten.«

»Lass uns nicht daran denken, Mum. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Es zählt nur, was jetzt geschieht«, antworte ich.

»Ja, du hast recht. Ich brauche nur ein wenig Zeit, um es zu verdauen. Der Satz über deinen Vater ist dir doch aufgefallen, oder?« Sie deutet auf die Zeile.

»Ich habe ihn gelesen. Er ist tot.« Ich zucke die Achseln. Ich fühle mich dem Mann, über den Alice schreibt, nicht verbunden. Ich erinnere mich nur noch, dass ich mich vor ihm und seiner lauten, dröhnenden Stimme gefürchtet habe. Aber ich kenne ihn nicht. Und um jemanden, den ich nicht kenne, kann ich nicht trauern. Soweit ich mich erinnern kann, hat mich sein Verschwinden nicht gekümmert. Nur das von Alice. Für mich hat mein sogenannter Vater nie gelebt. Vielleicht habe ich deshalb so rasch Nähe zu Leonard empfunden, der einzigen Vaterfigur, die ich kriegen konnte.

Den restlichen Vormittag erörtern wir, wie wir Alice antworten sollen. Wir brennen beide darauf, ihr mitzuteilen, wie oft wir im Laufe der Jahre an sie gedacht und uns danach gesehnt haben, von ihr zu hören. Wie sehr wie sie lieben. Dass wir sie immer geliebt haben.

»Ich entwerfe einen Brief«, schlägt Mum vor. »Und dann zeige ich ihn dir. Vielleicht möchtest du ja etwas hinzufügen.«

»Klingt gut. Ich lasse mir etwas einfallen.«

Nachdem ich mich vergewissert habe, dass es Mum gut geht und dass sie über den Schock hinweg ist, fahre ich wieder in die Kanzlei. Zum ersten Mal kann ich Beruf und Privatleben nicht voneinander trennen und ertappe mich im Laufe des Nachmittags immer wieder dabei, dass meine Gedanken zu Alice und dem Brief wandern. Ein Glück, dass ich eine so tüchtige Sekretärin habe: Ich setze die falschen Namen in eine Urkunde ein und nenne in einem wichtigen Scheidungsfall eine falsche Abfindungssumme. Gott sei Dank entdeckt Sandy beide Ausrutscher.

»Kein Wunder, dass du dich nicht konzentrieren kannst«, stellt Tom fest, als er am Abend mit mir zum Parkplatz geht. »Ich konnte selbst an fast nichts anderes denken.«

»Wirklich?«

»Ja, wirklich. Dass Alice all die Jahre vermisst wurde, war ein sehr wichtiger Teil deines Lebens. Und dadurch auch von meinem.«

Ich überlege einen Moment. Vermutlich hat er recht. So habe ich es bis jetzt nie betrachtet. »Hat es mich bestimmt?«, erkundige ich mich.

Tom schürzt die Lippen. »Ich würde nicht behaupten, dass es dich bestimmt hat, aber es ist eben ein Teil von dir«, meint er. »Du kannst der Sache nicht entrinnen.«

»Wahrscheinlich nicht.«

»Hey, du grübelst ja schon wieder.« Tom rempelt mich spielerisch mit der Schulter an. »Wie hat Luke darauf reagiert?«

»Er war sehr schweigsam«, gebe ich zu und erinnere mich an den Vormittag. Luke hat uns die meiste Zeit von seinem Sessel aus beobachtet. Er hat uns Tee gekocht und mich aufmunternd umarmt. Aber gesagt hat er nichts.

»Wie viel weiß er über die Angelegenheit?«

»Alles. Genauso viel wie du. Und wie ich. Dad hat Alice mit in den Urlaub genommen und kam nie zurück. Viel mehr gibt es nicht zu wissen.« Plötzlich treten mir Tränen in die Augen, und ich verfluche mich selbst, weil ich meine Gefühle nicht besser im Griff habe. Ich bin keine Heulsuse. Zumindest bis jetzt nicht.

Als Tom mich eine Weile mustert, macht mich sein Blick verlegen. Er streckt die Hand aus und zieht mich an sich. Die Jahre fallen von mir ab, und es ist wie damals an der Universität. Von Tom umarmt zu werden, vermittelt mir ein Gefühl von Geborgenheit. Er haucht mir einen Kuss auf den Scheitel.

Ich zucke weg und verpasse ihm dabei beinahe einen Kinnhaken. Es sind die falschen Arme, um darin Trost zu suchen. Ich mache einen Schritt rückwärts. »Danke«, sage ich und kann Tom nicht in die Augen schauen. Ich krame in meiner Handtasche und angle den Autoschlüssel heraus. »Am besten fahre ich jetzt nach Hause und sehe mir an, was Mum geschrieben hat. Ich habe heute Nachmittag darüber nachgedacht und möchte nicht, dass sie zu emotional wird und Alice einschüchtert.« Ich rede wirres Zeug, denn der Kurzbesuch der Gefühle von damals ist mir peinlich.

Tom steckt die Hände in die Hosentaschen. Ein Lächeln spielt um seine Lippen, und seine Augen funkeln belustigt.

»Was ist?«, frage ich.

Kopfschüttelnd bückt er sich nach seinem Aktenkoffer. »Immer mit der Ruhe, Clare. Das war nur eine freundschaftliche Umarmung.«

»Ja, ich weiß«, antworte ich und komme mir wegen meiner Überreaktion albern vor. »Ich bin heute Nachmittag ein bisschen durcheinander.« Ich umarme ihn und küsse ihn auf die Wange, so wie wir es sonst auch tun. Gute Freunde. Kumpel. Arbeitskollegen.

Als ich zu Hause eintreffe, ist Luke oben und badet die Mädchen. Er hat Schmiere gelber Acrylfarbe im Haar und einen blauen Klecks auf der Wange.

»Also hast du ein wenig Zeit zum Malen gefunden«, bemerke ich. »Wie läuft’s?« Ich knie mich neben ihn und tröpfle Wasser auf Chloes Rücken, worauf sie fröhlich zappelt und quietscht.

»Nicht schlecht«, erwidert Luke. »Obwohl ich heute keinen sonderlich guten Lauf hatte. Vielleicht setze ich mich noch einmal dran, wenn die beiden Monster im Bett sind. Komm, Hannah, aussteigen. Hier hast du ein Handtuch.«

»Nimm meine Hand«, sage ich, helfe Hannah aus der Wanne und wickle sie in ein Handtuch.

»Raus. Raus. Ich raus!«, ruft Chloe, die immer genau das Gleiche tun will wie Hannah. Es erinnert mich an die Alice von damals. Sie verfolgte mich auf Schritt und Tritt, wollte ständig mitspielen oder forderte, dass ich mich mit ihr beschäftigte. Meistens tat ich das auch, doch manchmal fiel es mir auf die Nerven, weil ich lieber allein sein wollte. Dann versteckte ich mich ganz hinten im Garten vor ihr. Wie üblich bekomme ich bei diesem Gedanken ein schlechtes Gewissen. Zwanzig Jahre lang habe ich es bereut und mir gewünscht, ich hätte sie nicht zurückgewiesen und könnte es wieder gutmachen. Und nun habe ich die Gelegenheit, genau das zu tun.

Gemeinsam stecken Luke und ich die Mädchen in ihre Schlafanzüge. Heute Abend sitze ich an Chloes Bett und beobachte sie beim Einschlafen, während ich weiter über Alice nachgrüble. Es ist, als habe sie mir mit ihrer Kontaktaufnahme die Erlaubnis gegeben, in alten Erinnerungen zu schwelgen.

Ich sehe Alice im Garten. Wir spielen mit Puppen und Teddybären Teetrinken auf einer rosafarben und weiß gemusterten Baumwolltischdecke. Zuvor haben wir im Gemüsegarten Brombeeren und Himbeeren gepflückt. Wir wissen, dass wir die essen dürfen.

Dann pflücke ich aus irgendeinem Grund, den ich vergessen habe, ein paar Pilze, die auf dem Rasen gewachsen sind, und lege sie auf die Teeteller. Als ich das nächste Mal hinschaue, verspeist Alice einen davon. Ich verbiete es ihr und denke mir nichts dabei. Doch nachdem wir zu Ende gespielt haben, geht Alice ins Haus und muss sich heftig übergeben.

Zu guter Letzt ruft Mum den Arzt, der sich das nicht erklären kann. Ich habe zu große Angst, um etwas zu sagen. Wenn Daddy das rauskriegt, bringt er mich um. Während Mum den Arzt zur Tür begleitet, nehme ich Alice das Versprechen ab, niemandem zu verraten, dass sie die Pilze gegessen hat. Zum Glück ist Alice am nächsten Tag wieder wohlauf. Aber ich habe Mum bis heute nichts von dem Vorfall erzählt.

Die Tür öffnet sich, und vom Flur strömt ein Lichtstrahl herein. Es ist Luke.

»Alles in Ordnung, Babe?«, flüstert er.

Nach einem letzten Blick auf die friedlich schlafende Chloe stehe ich auf und folge ihm in unser Schlafzimmer. »Was macht Hannah?«

»Sie isst unten mit deiner Mum zu Abend.« Er umarmt mich. »Wie fühlst du dich?«

»Ganz okay. Ich kann nur einfach nicht aufhören, an Alice zu denken.«

»Das ist wohl kaum überraschend.«

»Es ist aufregend, aber auch ein bisschen beängstigend.«

Luke streicht mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Versteh mich jetzt nicht falsch, doch sei vorsichtig. Stürz dich nicht Hals über Kopf in die Sache. Ich möchte nicht, dass dir jemand wehtut.«

»Was soll das heißen?«

»Tja, es ist lange her. Ihr habt euch nie als Erwachsene kennengelernt. Manchmal enden solche Wiedersehen anders als erwartet.«

»Du scheinst ein sehr negatives Bild von ihr zu haben.« Ich löse mich aus seiner Umarmung und fange an, mich auszuziehen. Ich freue mich jeden Tag darauf, das Bürokostüm loszuwerden und in eine bequeme Jogginghose und ein T-Shirt zu schlüpfen.

»Nicht negativ, nur vorsichtig.« Luke will noch etwas hinzufügen, hält jedoch inne.

»Was ist?«, hake ich nach, während ich mir das T-Shirt über den Kopf ziehe. »Was wolltest du gerade sagen?«

»Nichts.«

»Doch. Das merke ich dir an.«

Luke zuckt die Achseln. »Du weißt nicht, was sie für Pläne hat.«

»Pläne? Was soll das heißen?« Allmählich ärgere ich mich über ihn. Warum kann er meine Begeisterung nicht teilen und sich für mich freuen? Er weiß, wie viel es Mum und mir bedeutet. Weshalb also dieses Misstrauen?

»Du hast keine Ahnung, was man Alice über das Auseinanderbrechen der Familie erzählt hat. Möglicherweise sieht sie die Dinge völlig anders.« Er seufzt. »Hör zu, Clare, ich bin froh, dass Alice sich gemeldet hat. Du hast immer darunter gelitten, und wenn dieser Schmerz durch ihre Rückkehr ein Ende hat, bin ich absolut dafür. Ich sage nur, dass du auf der Hut sein und dir Zeit lassen sollst. Mit ein wenig Glück wird dann alles glattlaufen.«

Luke geht nach unten, während ich seine Worte Revue passieren lasse. Ein kleiner Funken Zweifel huscht durch meine Gedanken. Was weiß Alice über uns? Was hat man ihr verraten? Erinnert sie sich überhaupt noch an uns? Ich habe den Tag von Alices Verschwinden vor mir.

Ich saß im Wohnzimmer und half Alice beim Ausmalen, als ich den Anfang einer Auseinandersetzung hörte, wie sie bei meinen Eltern an der Tagesordnung war.

Als der Streit weiterging, bemerkte ich, dass die Stimme meiner Mutter nicht nur lauter, sondern auch schriller wurde. Den Inhalt konnte ich nicht verstehen. Doch das Geräusch klang, als stieße sie die Worte mühsam hervor, weil ihre Kehle nicht weit genug dafür war.

Die Stimme meines Vaters hingegen war so laut, dass sie durch die Wände hallte. Er begann zu schreien. Selbst von der Küche aus erfüllte sein Gebrüll das Wohnzimmer mit einer eisigen Atmosphäre. Kalt und gnadenlos.

Die Küchentür wurde aufgerissen, sodass die Klinke gegen die Wand knallte. An dieser Stelle befand sich bereits eine bröckelige Delle, da das nicht die erste Kollision gewesen war. Die Schritte meines Vaters polterten den Flur entlang in Richtung Wohnzimmer. Das klägliche Schluchzen meiner Mutter folgte ihnen.

Ich flüchtete mich aufs Sofa, versteckte mich in den tiefen Polstern und suchte zwischen den Stofffalten nach Wärme. Die Arme fest um die hochgezogenen Knie geschlungen, vergrub ich meinen Kopf darin und spürte erschaudernd die Kälte.

Alice saß weiter auf dem Boden und malte ihr Prinzessinnenbuch aus. Offenbar bemerkte sie nichts von dem Sturm, der auf uns zuwalzte.

Alice nahm Kälte niemals wahr. Ihr war warm. Sie wurde geliebt.

Die Wohnzimmertür öffnete sich. Mein Vater marschierte herein. Meine Mutter war dicht hinter ihm.

Ich wagte einen Blick.

Ihre Augen waren feucht, gerötet. Sie machte keine Anstalten, die Tränen wegzuwischen, die ihr übers Gesicht liefen. Sie bemerkte mich nicht, sondern flehte meinen Vater an.

»Patrick, bitte …« Sie zerrte an seinem Arm. »Ich halte das wirklich für keine gute Idee. Ich weiß ja nicht einmal, wo du hinwillst.«

»Ich habe dir bereits gesagt, dass ich Verwandte besuche, die ich jahrelang nicht gesehen habe.«

»Genau darauf will ich hinaus. Weshalb musst du ausgerechnet jetzt zurück? Nach zwölf Jahren? Schließlich leben deine Eltern nicht mehr, und du hast keine Geschwister. Warum können wir nicht alle zusammen hinfliegen? Bitte …«

Er drehte sich um und sah sie an. »Du kennst den Grund.«

»Aber wäre das nicht die ideale Gelegenheit, etwas gemeinsam zu unternehmen? Als Familie? Du kannst nicht einfach mit Alice verschwinden und mich und Clare zurücklassen.« Die Stimme meiner Mutter erstarb, und sie rieb sich mit den Handrücken die Tränen weg.

»Schluss jetzt! Verschon mich mit deinem hysterischen Getue, Frau. Ich mache Urlaub, und Alice kommt mit. Und damit basta«, entgegnete er. Sein Tonfall war im Gegensatz zu ihrem beherrscht und hart. Und dann, als er sich Alice zuwandte, wurde sein verächtlicher, angewiderter Gesichtsausdruck von einem zärtlichen und liebevollen abgelöst. »Komm, Schätzchen. Sei ein braves Mädchen und zieh deinen Mantel an.«

Er hielt Alice ihren roten Dufflecoat hin. Sie zögerte einen Moment. Wahrscheinlich wurde ihr in diesem Moment klar, dass etwas im Argen lag.

»Kommt Mummy auch mit?«, fragte sie. »Und Clare?«

»Nur du und ich, Schätzchen«, erwiderte mein Vater und schüttelte den Mantel ein wenig. »Und jetzt zieh bitte deinen Mantel an.« Gehorsam stand Alice auf, steckte die Arme in die Ärmel und drehte sich um, damit er die Knebel schließen konnte.

Meine Mutter stürzte auf Alice zu, nahm sie in die Arme und schmiegte ihr Gesicht in das Haar meiner Schwester.

Sie überhäufte Alice mit Küssen, streichelte ihr Haar, umfasste ihr Gesicht und schaute ihr tief in die Augen.

»Ich liebe dich, Alice. Mummy hat dich sehr, sehr lieb.«

Im nächsten Moment riss mein Vater Alice aus den Armen meiner Mutter.

»Das reicht«, verkündete er. »Mach das Kind nicht verrückt.«

Mich würdigte er keines einzigen Blickes. Das erleichterte mich. Wenn er mich bemerkte, würde er mich vielleicht auch mitnehmen. Das wollte ich nicht. Ich wollte bei meiner Mutter bleiben. Ich drückte mich tiefer in die Polster und zog fester die Knie an.

Mein Vater fasste Alice an der Hand und führte sie aus dem Zimmer. An der Tür hielt sie inne und sah erst mich und dann meine Mutter an.

»Tschüss, Mummy. Tschüss, Clare.« Ihre Stimme klang so hilflos.

Oft habe ich mich gefragt, ob sie sich wirklich verabschiedete oder ob sie uns bat, sie nicht gehen zu lassen. Meine Mutter hastete ihnen nach und packte meinen Vater am Arm.

»Ruf mich an, wenn ihr dort seid. Gebt mir Bescheid, wo ihr wohnt. Du bist doch in zwei Wochen wieder da, oder?«

Anstelle einer Antwort schüttelte mein Vater nur ihre Hand ab. »Komm, Alice.«

Ich wollte verhindern, dass Alice ging. Ich wollte ihn aufhalten. Doch ich wagte nicht, mich zu rühren. Ich hatte sogar Angst, den Kopf zu bewegen, und beobachtete nur aus dem Augenwinkel, wie Alice verschwand.

Im nächsten Moment fiel die Lähmung von mir ab. Ich stürmte zum Fenster und sah Alice ins Auto steigen. Mein Vater beugte sich hinein und schnallte sie an. Bevor er zur Fahrerseite ging, schloss er die Tür. Alices dunkles Haar lugte aus dem rückwärtigen Fenster.

Aus irgendeinem Grund drehte sie sich um und blickte mich an. Ihre blauen Augen fixierten mich. Und in dieser Sekunde wusste ich, dass sie nicht zurückkommen würde.

Alice wusste es auch.

Kapitel 4

Letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Es war, als wachte ich alle paar Stunden auf und wälzte mich herum. Bilder von Alice schossen mir durch den Kopf und vermischten sich mit Bildern von meinem Vater, die sich in Schlangen und Spinnen verwandelten. Beides Lebewesen, die ich nicht sonderlich ins Herz geschlossen habe. Irgendwann rollte Luke sich schlaftrunken herum, strich mir übers Haar, murmelte tröstende Worte und sagte, ich solle versuchen weiterzuschlafen. Obwohl das nichts nützte, wusste ich die Geste zu schätzen.

Inzwischen bin ich bereits geduscht und angezogen und verfüttere Chloe ihr Frühstück, bevor wieder etwas passieren kann.

»Wie geht es dir?« Luke haucht mir einen Kuss auf den Scheitel. »Du warst nachts ziemlich unruhig.«

»Nicht so toll«, gebe ich zu. »Aber verrat Mum nichts.«

»Was soll sie Oma nicht verraten?«, fragt Hannah, den Mund voller Marmeladentoast.

»Sprich nicht mit vollem Mund«, rügt Luke. »Außerdem sind manche Dinge nicht für kleine Ohren bestimmt.« Er zupft Hannah spielerisch am Ohrläppchen. Sie lächelt und zeigt marmeladenbeschmierte Zähne.

»Igitt, Schatz«, sage ich und schneide eine Grimasse. Sie lacht und hat die Frage zu meiner Erleichterung vergessen.

»Wie war es gestern in der Flötenstunde?«, erkundige ich mich, um mich mit einem unverfänglichen Thema doppelt abzusichern.