Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

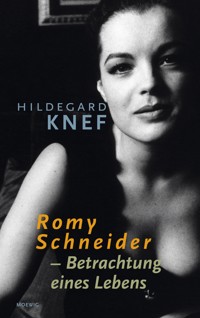

Hildegard Knefs dritter Roman "So nicht" aus dem Jahr 1982, der die autobiografisch gefärbte Trilogie abschließt, litt unter den Querelen, die ihr zeitgleich veröffentlichtes Romy-Schneider-Buch auslöste. Hildegard Knef sah sich um die Früchte ihrer Arbeit betrogen - sehr zu Recht, wie die erneute Lektüre des Romans beweist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hildegard Knef

So nicht

Roman

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Einige der in diesem Buch erzählten Vorgänge entsprechen tatsächlichen Ereignissen unter Mitwirkung lebender Personen, andere dienten nur als Vorwurf für die im übrigen frei erfundene Erzählung. So tragen manche handelnden Personen ihren bürgerlichen Namen, andere verdanken ihre Existenz der Vorstellungskraft der Autorin. In diesem Zusammenhang ist jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Geschehnissen, Personen oder Gesellschaften rein zufällig.

»Wir fressen einander nicht, wir schlachten uns bloß.«

1

Mit dem Spürsinn eines Bluthundes bricht er in mein zerfleddertes Leben. Sein Brief kommt an einem brühheißen Augustmorgen. Auf liederliche Weise mit libyschen Briefmarken vollgekleistert. Abgestempelt in Bengasi.

Brief in der Hand, lasse ich den täglichen Ekel über mich ergehen, der mit dem Aufenthalt in gerade dieser, in Panik und Umsichtslosigkeit gemieteten Wohnung zusammenhängt.

Die Seitenstraßen des Berliner Kurfürstendamms, entweder breit und sonnengebadet oder schmal und feuchtheiß – zu zweiter Kategorie gehört unmutstiftenderweise auch unsere –, sind mit einerVielfalt unterschiedlich großer Inseln von Hundescheiße gesäumt. Kein Fleck, kein Quader, selbst zwischen den hohen grämlichen Bäumen, bleibt von der Schmierage verschont.Ein jeder, ob mißtrauisch-achtsam oder tänzerisch-forsch, kommt, einem Auto entsteigend, nicht umhin, in die Kacke zu treten. Im Hof hackt ein morgendlicher Flaschendrescher seine Sekt- und Weinflaschen auf dem Rand der Mülltonnen zu Kleinstscherben: im Parterre des öden Hauses hatte ein Schneiderladen für Herrenbekleidung einem Nachtclub weichen müssen.

Ein schadhaftes rot-lila, nächtens zuweilen aufzuckendes Neonschild läßt wissen, daß dies der Atlas des städtischen Nachtlebens sei. Einige von Feuchtigkeit sich wölbende, damit den fotografierten Gegenstand entstellende Bilder hängen neben der Eingangstür: barbrüstige Damen mit aus den fünfziger Jahren übernommenen Heuhaufen-Frisuren zeigen sich in mehr oder weniger verrenkten Posen. Der Nachtclub, dem Flaschendrescher nach zu urteilen, scheint sich zu rentieren.

Beinah ans Herz gewachsen ist mir ein ältlicher, außerordentlich stämmig-behender Mann in grauem Kittel: der ›Hausmeister‹. Er steht, zu jeder Tag- und Nachtzeit eine Bierfahne um sich verbreitend, an die klotzschwere Haustür gelehnt, Flasche in der Linken, Faust in der Rechten seines Kittels, zeigt dauerblaugeschlagenes Auge vor, trägt Überbleibsel nächtlicher Heimsuchung gleich Kriegsauszeichnungen. Außer seiner würzigen Herzlichkeit verdanke ich ihm die Kenntnis um die auf den Fotos gezeigten Damen: sie seien allesamt geschlechtskrank. So sagt er. Unsere Wohnung, im dritten Stock, teils gen Norden, teils gen Osten gelegen, hat einen gassenlangen Korridor, von dem eine unübersichtliche Anzahl von Zimmern abgeht. Auch besitzt sie zwei Balkons, auf denen man von Schwindel geschüttelt, mit dem Rücken gegen die Hauswand gepreßt, in die Tiefe starrt. Sitzmöglichkeit oder andere Verwendbarkeiten sind nicht eingeplant.

Zurück zum Brief: Er ist an meinen noch nicht angetrauten Lebensgefährten Paul adressiert; jener wiederum hockt schlaftrunken auf einem wackligen Badehocker, betrachtet rammdösig eine Zimmerpalme. Der Brief bringt Leben in den Reglosen. Obwohl weder weit- noch kurzsichtig, liest er die verknautscht-knittrigen Blätter unter großer Anstrengung. Die Schrift kaum leserlich, ausflusend, schräg absackend und keineswegs auf das hindeutend, was der Schreiber war: kanadischer ehemaliger Dozent an einer Vielzahl von Universitäten.

In sich wiederholenden Formulierungen läßt er wissen, daß er pleite und arbeitslos in der Wüste Libyens sitze.

Er betont, daß seine Deutschkenntnisse recht brauchbar seien, er für jedwede Tätigkeit bereit, die Summe des erbetenen Flugtickets abzuarbeiten. Außerdem habe er durch Zufall vernommen, daß Freund Paul angeblich mit einer Schauspielerin, Chansonsängerin, Schriftstellerin liiert sein soll, ergo: wären seine außerordentlichen Fähigkeiten als ehemaliger Literaturdozent nur allzu nützlich.

Mein Herz schlägt jenen fatalen Salto, der zu einer nicht mehr nenn baren Reihe ›guter Taten‹ geführt.

Meine ehedem bedrohte finanzielle Lage mißachtend spreche ich: der Flugschein müsse selbstverständlich noch zu gleicher Stunde übersandt werden, er könne sich des vom Umzug hinterlassenen Postwustes annehmen.

Tatsächlich ist eines der Zimmer bis zur altmodisch hohen Decke mit halbgeöffneten Kartons verstopft, die ein bedrückendes Gewirr ungeöffneter Briefe in chaotischem Durcheinander enthalten.

Paul indessen gerät nach Beendigung des Gelesenen in eine Art freudvoller Rage, spricht von ›glücklicher Fügung‹, sei der in der Wüste Schmachtende ein ehemals außerordentlich geschätzter Lehrer gewesen. Er trage zwar eine professorale Würde zur Schau, sei dennoch von seinen Studenten als ›Hip‹ bezeichnet worden, da er in den sechziger Jahren an ungezählten Protestmärschen teilgenommen, unter anderen an jenem, der nach Moskau geführt und ihm seine fristlose Entlassung eingebracht. Obgleich er vor seiner Lehrtätigkeit Bombardier gewesen, sei er nunmehr leidenschaftlicher Pazifist, der selbst ›Tom Sawyer‹ und ›Huckleberry Finn‹ als rassistische Machwerke verbanne.

Er war zweimal verheiratet, hatte vier Kinder gezeugt – denen er nie begegnet – da sein gesamtes Streben der pazifistischen Aufgabe gewidmet, in der familiäre Angelegenheiten den global denkenden Menschen lediglich aufhalten. Seit seinem Rausschmiß streune er durch die Welt, ohne daß jemand eine Ahnung habe, womit er seine Exkursionen finanziert.

Ich selbst stecke in der auslaufenden Phase einer tiefen Depression, in der ich die Tage wie tote Elefanten vor mir her schiebe, ausgelöst durch eine vor wenigen Monaten stattgefundene Scheidung vom Vater meines Kindes, die mich zutiefst verstört, auch meine berufliche Schaffenskraft lahmgelegt.

Die Konzentration auf einen in Not geratenen Menschen, sowie die manuelle Betätigung, einen Raum einzurichten, ist allzu willkommen. Restbestände meiner Möbel – auf dem Speicher dämmernd – werden angekarrt; man gibt sich rundum Mühe, den aus der Wüste Kommenden auf das gastfreundlichste zu empfangen.

Vier Tage darauf: Ein Telegramm. Zwölf Stunden später: Maxwell Dawson.

Paul, meine Tochter Christina und ich lehnen schweißgebadet an den Rauhputzwänden des Flughafens.

»Da ist er«, ruft Paul, deutet auf einen schmalen Mann, der wirr um das Kofferlaufband herumwieselt, taub und in sich gekehrt unsere Rufe über die ehernen Zollbeamten hinweg überhört.

»Er gefällt mir«, sage ich, voreilig wie immer.

Er trägt eine altmodische Hornbrille, deren Außenwinkel schräg nach oben verlaufen, ein entsetzenverbreitendes Floridahemd, labbrige Khakihosen und drei Tennisschläger, die mich kurzfristig in Verwunderung setzen; doch schon beginnt die umständliche Begrüßung, und umständlich ist er: langanhaltend schüttelt er mit knorrig verarbeiteten Händen die unseren, wobei der imposant breite Schädel auf einer Schulter lagert, als könne der Nacken die Last nicht tragen. Sein Haar: eisengrau, sein – im Vergleich zur Kopfgröße – überraschend enges Gesicht ockerbraun, die grauen Augen von zahllosen Fältchen umgeben, die Nase kartoffelähnlich; der Mund jedoch flößt Bedenken ein: klein, von links nach rechts herabrutschend, gibt er dem scheinbar lustlos zusammengefügten Viereck ein hämisches Aussehen. Sein strenger Blick auf meine glimmende Zigarette läßt mich leicht erzittern, hatte Paul doch gewarnt, er sei Abstinenzler, trinke nicht, rauche nicht.

»Well, well, well ...« mümmelt er ungezählte Male und besteigt für sein Alter – ich schätze ihn auf Mitte Vierzig – mühselig und schweratmend den Wagen. Die Art, wie er Christina begrüßt, läßt mich befürchten, daß er Kinder verabscheut: ein herablassendes Nicken des Kopfes, abruptes Wegdrehen des Körpers, als sei er mit etwas Unreinlichem in Berührung gekommen. Doch da ich keine Komplikationen jedweder Art mehr zu tragen imstande, will ich das sich anbahnende Mißbehagen keinesfalls wahrhaben. Geradezu stoisch verdränge ich, was unübersehbar.

Doch Christina, siebenjährig, spricht, nur halbwegs gedämpft: »Ich kann ihn nicht ausstehen.«

»Laß uns abwarten«, flüstere ich flattrig, »man soll keine hastigen Urteile fällen.«

»Er ist ekelhaft«, beharrt sie.

Nachdem wir sein einziges Gepäckstück, einen Seesack, und die Tennisschläger in den Kofferraum verfrachtet, fahren wir los. Wir geben uns erhebliche Mühe, Umwege aufzutun, die erfreulichen Seiten Berlins vorzuzeigen, stolzgebläht auf Sehenswürdigkeiten weisend, als sei es Eigenbau. Unsere Anstrengungen scheinen ihn eher zu verdrießen. Er murmelt unaufhörlich, seinen Kopf stets seitwärts haltend, als leide er unter permanenter Schwerhörigkeit. Zu entnehmen ist die dauerhafte Klage über Jahre, die er mißachtet, mißhandelt, verfemt in mancherlei nicht näher benannten Ländern vertan. Doch Jordanien, Libanon, auch Israel scheinen ihm – obgleich er einst voll der Hoffnung auf friedbringendes Kibbuzleben dort – besonders zuwider, und Libyen hatte Maxwell Dawson nichts zu bieten als Sand. Einzelheiten versagt er uns. Selbst auf drängende Fragen hält er nurmehr wegwischende Bewegung parat, ausgeführt durch muskulöse Oberarme, die seltsam deplaciert an schmalen Schultern hängen, sowie kurze behaarte Unterarme und schinkenbrettgroße Hände mit schaufelförmigen Nägeln.

Meine deutsch eingeschleusten Testsätze prallen ungehört ab. Freudlose Stille macht sich breit. In unserer kotbedeckten Straße angelangt, entsteige ich als erste dem Wagen und somit als erste in einen der ungezählten Scheißhaufen, was ihm ein übermäßig lautes ›Ho ho‹ entlockt.

Er läßt Paul den Seesack schleppen, trägt lediglich seine drei Tennisschläger und schreitet, als seien ihm Gegend und Haus bekannt, voraus. Wir zwängen uns hitzeklebrig in den altersschwachen, quietschend-keuchenden Fahrstuhlkäfig. In der erzwungenen Nähe entpuppt sich der imposante Kopf als ein huschig zusammengesetztes Puzzle, dem einige Teile abhanden gekommen zu sein scheinen.

Das Vielfachschloß unserer Wohnung wird mit üblichmißmutigem Gemeckere geöffnet. Die überaus geräumige Altbauwohnung, just renoviert, macht keinerlei Eindruck, ebensowenig das vorgeführte Gastzimmer. Reaktionslos gibt er den Anschein, jenseits von Bequemlichkeit zu sein, ausschließlich dem Intellekt lebend, eben: bedürfnislos-asketisch. Lediglich das weltweite Friedensprogramm sprenkelt gleich dem ›Wort zum Sonntag‹ zwischen die Vorstellspiele: Molli, ›Seele‹ der Wohnung, wirft einen prüfenden Blick ihrer klitzekleinen Augen auf Maxwell Dawson, seufzt auf erbärmliche Weise, sieht mich mitleidsvoll an, zieht ihre Schultern empor, entschwindet in Richtung Küche. Kurz gefaßt: er war in ihren Augen gestorben, bevor er überhaupt geboren.

Maxwell hingegen läßt sich auf einen der Sessel im Wohnzimmer fallen, schlägt schwere Oberschenkel übereinander, streicht durch borstig-strubbliges Haar, macht sich in Windeseile daran, eine größere Pralinenschachtel, auch den Inhalt einer ausladenden Obstschüssel zu leeren; wortlos, weder auf Geräusche, Schmatzen, herabsickernden Saft Rücksicht nehmend. Verbissen reißt er Schalen herunter, stopft Bananen in sich hinein, würgt, schlingt, zerrt an Weintrauben, bis nurmehr das Gerippe übrig, schenkt uns weder Blick noch Wort, stopft – kaut, kaut – stopft, bis der gläserne Couchtisch einem Abfallhaufen gleicht.

Nun lehnt er sich zurück, sagt, erstmals laut und verständlich: »Ich brauche neue Kleidung.«

Der Satz steht als keinen Widerspruch erwartende Forderung im Raum. Wir nicken synchron, wenn auch betroffen; meine Tochter verläßt mit einem ›Na siehste‹-Blick das Zimmer.

»Wie steht es um Ihr Deutsch?« murmele ich.

»Kleinigkeit. Gibt’s hier eine Berlitz-School?«

»Großer Gott«, sage ich laut und stiere auf die geschlossene Doppeltür, hinter der Postgebirge lagern.

Gemächlich läßt er seine prallen Oberarme herab, fragt: »Wie steht es mit Tennisplätzen?«

Paul holt zu weitschweifigen Erklärungen aus: von geradezu prachtvollen Möglichkeiten, die Berlin einem Sportfreudigen zu bieten hat. Maxwell indessen entdeckt eine bislang unberührte Tafel Schokolade, steht blitzschnell auf, verschlingt sie ohne jedwedes Federlesen.

»Ich mag Süßigkeiten«, kaut er überflüssigerweise.

Seine hinter stark geschliffenen Gläsern nur schwerlich erkennbaren Augen flutschen eilends von einer Ecke zur anderen, Wert oder Unwert der Möbel, Vasen, Lampen, Aschbecher taxierend.

Noch ist es taghell. Das Abendessen bereit. Molli zieht vor, nicht zu speisen. Maxwells Hunger hingegen scheint unstillbar; auch hier schmatzt, mahlt, schlingt und würgt er wortlos, doch tonreich.

Erst nach lückenlos-gründlicher Vertilgung des Dargebotenen legt er, die Serviette übersehend, seine fettverschmierten Fäuste auf den Tisch, spricht,auf den öden Hinterhof blickend:»Jesus, Marx, Einstein waren die Größten.Veränderten die Welt.Alles Juden. Trotzdem: ich hasse Israel.« Mein »Weshalb?« verhallt. Er sitzt mit vorgeschobenem Unterkiefer, als erwarte er hitzigen Widerspruch.

Ich hingegen verharre in jenem gläsern-unbeholfenen Gefühl, das dem Scheidungsschock gefolgt und mich von anderen lichtjahreweit zu isolieren beginnt. Selbst meine Worte gleichen einem von mir nicht ausgelösten Echo.

Da Maxwell nur zu offensichtlich keine Lust verspürt, auf Jesus, Marx, Einstein, Israel einzugehen, versuche ich mit zugegebenermaßen stümperhaften Banalitäten die klebrige Einsilbigkeit zu untergraben, frage mit angestrengtem Interesse nach Geburtsort und -tag.

Seine Reaktion ist schlichtweg bestürzend; er zischt sein Geburtsdatum mit jenem Widerwillen hervor, der darauf schließen läßt, daß er Tag, Nacht oder Stunde verwünsche, auch die Tatsache seiner Existenz an sich mißbillige.

Die nunmehr heikle Frage nach seinen Kindern macht das Maß voll. »Nicht erwähnenswert«, schnarrt er. Stückweise hervorgestoßene Allgemeinheiten lassen wissen, daß er seine Vergangenheit nur spärlich, sozusagen krümelweise bekanntzugeben gewillt sei. Alsda – mit bockigem Zurückwerfen des ansonsten seitwärts geneigten Hauptes:

»Meine Jugend gleicht dem Leben eines Hemingway.«

Nach einer trächtigen Pause:

»Früh von zu Hause abgehauen.«

Frage nach ›zu Hause‹ bleibt ungewürdigt. Sein Leben mit herumziehendem Cowboy, der sich seiner angenommen hatte, läßt die wie durch einen Papierwolf zerhackte Geschichte zu einem John-Wayne-Film werden: Saskatchewan – Alberta – Manitoba – Texas – Oklahoma – Utah – New Mexico – Arizona – Wyoming – Colorado blättern gleich einem Reiseprospekt an uns vorüber. ›Leben im Alten Westen‹ scheint ihn zu erhellen, läßt die klotzigen Bewegungen seiner Hände tänzerisch werden. ›Verkappter Homo?‹ klickert’s in einer Hirnspalte, wird sogleich zurückgepfiffen. Doch nun horche ich auf, werde rundum bestürzt, kann eins und eins zu keiner Zwei werden lassen, verspüre schweres Alpdrücken, auch hilflose Betrübnis, denn Maxwell kommt in Schwung: Waffen.

Da summt es von M-1, M-16, Remington Hunting Rifles, von 45er Pistolen mit der Schlagkraft einer Kanone, im spanisch-amerikanischen Krieg geradezu unvergessen erfolgreich ausprobiert; auch vom Colt sixshooter ist die euphorische Rede gespickt, jener – den Filmsüchtigen nahestehenden –Westernpistole, die durch sämtliche Saloons ballert, sekundenschnell aus Halftern gezogen, zahllose Kampfhähne gleichzeitig erledigend. Selbst jene Epoche, in der er als Bombardier tätig, treibt fiebrigflackriges Rot insWüsten-Gebräunte, obgleich just diese Tätigkeit Anlaß zum unerbittlichen, heftig verteidigten und alle Konsequenzen in Kauf nehmenden Pazifismus gewesen. Friedensstifter mit Flammenwerfer.

Gelähmt von Hitze, auch trübseliger Erkenntnis, erscheint mir das rosa-güldene Bild des Pazifisten schäbige Camouflage; wähne dahinter verkappten Schläger, Jäger, Schützen, glaube hinter weichwabernder Stimme Ächzen geknebelter Gewalttätigkeit zu vernehmen.

Männerfreundschaften aus glorreichen Cowboyzeiten scheinen geradezu heilig. »Frauen«, so sagt er mit meckerndem Gelächter, »sind zumeist brauchbare Ware, leider unumgängliche Notwendigkeit des kosmischen Rhythmus.« Intellektuelle Bestrebungen des niederen Geschlechts werden rundweg verpönt; keinesfalls stößt er sich daran, daß zwei weibliche Wesen am Tische sitzen. Feinfühligkeit ist wahrlich nicht seine Domäne; Humor töricht. Lachen hatte ich ihn während der nunmehr sieben Stunden unserer Bekanntschaft nur einmal gesehen: als ich in die unumgängliche Hundescheiße getreten. Ja: und lächeln, schief-hintergründig, beim Aufzählen seiner Waffensammlung, die auf einem Speicher eines ungenannten Staates ruht.

Besorgt – und zumeist schlaflos – verbringe ich die lähmend-feuchte Nacht. Der Morgen ist kochend heiß. Um fünf Uhr früh beginnt der Flaschendrescher auf dem Rand der Abfalltonnen sein täglich Werk, gleichzeitig vernehme ich heftiges Gurgeln, Rumoren, Türenknarzen. Bedusselt torkele ich auf den Flur: Maxwell steht in Unterhemd und Khakihose, ruft: »Bin Frühaufsteher«, vollführt Kniebeugen, läßt melonendicke Oberarmmuskeln springen.

Molli, an Flaschendrescher gewöhnt, jedoch von dazugewonnenem Lärm geweckt, stößt in großblumigem Morgenrock hinzu, fragt: »Was ist denn hier ausgebrochen?« Christina folgt auf dem Fuße, sieht hilflos verschreckt zu mir auf.

Maxwell hatte es vollbracht, die Lebensgewohnheiten der Vierergruppe – innerhalb von nicht einmal vierundzwanzig Stunden – aus kaum eingelaufenen Gleisen zu werfen.

Es ist an der Zeit, die Beziehung der ›Vierergruppe‹ klarzustellen. Alsda: Paul: Er hatte, durch Freunde vermittelt, meinen der Scheidung folgenden Umzug überwacht, blieb auf mein Bitten länger als geplant, ließ sich endlich gänzlich nieder: jung, halbwegs unbeschwert, von edler Familie, cholerisch, zuweilen naiv, rastlos.

Molli: seit zwei Jahren das sich überstürzende Drama einer sich anbahnenden und dann auch stattfindenden, in Zeitungen breitgetretenen Scheidung miterlebend, mitleidend. Stämmig-unbeirrbar auf das leibliche Wohl – auch in selbstmörderischen Stunden – bedacht; der Tochter zutiefst verbunden. Großmutterersatz im glückhaften Sinne.

Christina: siebenjährig. Spielerisch das Drama umgehend, lediglich der Umschulung mißtrauend, sie fürchtend; zuweilen still, zumeist gesprächig, anlehnungsbedürftig und von jener Schönheit, die Hamilton-Bilder aufweisen und – Gott sei’s gepriesen: außerordentlich muttergebunden. Ich: zerzaust, unfähig, den abgebrochenen Lebensweg aufzufangen, hilfesuchend, ungewohnt schlafbedürftig, mutlos, keinesfalls beneidenswert, da voll Schuldgefühle der geliebten Tochter gegenüber, war es mir mißlungen, Christina den leiblichen Vater zu erhalten, das Schicksal des ›geschiedenen‹ Kindes zu meiden. Von vorangegangenen Krankheiten benagt, entscheidungsgehemmt, genügsam, zuweilen selbstmitleidig-verzagt, mich hinter einer Vielzahl von Masken verbergend.

Da ohnehin aus dem Schlaf gerissen, trollt Molli gen Küche, macht sich daran, das Frühstück zu bereiten.

Es ist einer jener seltenen Berliner Sommermonate, in denen regenlos eine Dauersonne auf Dächer prallt, morsche Häuser zu versengen scheint, Tier wie Mensch in Zeitlupentempo einherschleichen läßt, Geranien, Petunien entblättert. Ein Ehepaar im Hochparterre liegt reglos seit Wochen, die Oberkörper aus dem Fenster hängend. Stund um Stund auf ankommende – abfahrende Autos starrend, alten Frauen mit Einkaufsrollwägelchen träge nachblickend. Ausschließlich der ›Hausmeister‹ steht stramm mit dauerblauem Auge.

Meine Tochter labert mit kalt-nassem Tuch über Gesicht und Nacken, murmelt hoffnungsfroh: »Bestimmt ist heute hitzefrei ...«

Spärlich bekleidet hocken wir um den Küchentisch herum, eßunlustig Tee oder Milch schlürfend; nur Maxwell greift zu, haut rein, verlangt mehr, zermanscht drei Spiegeleier, Speck, löffelt gierig Marmelade, sucht und findet Wurst. Molli lehnt zuversichtslos am Herd, wischt in gleichmäßigen Abständen die überraschend jugendlich-glatte Stirn, kramt in ihrem Dutt.

»Woll’n wir?« sagt Paul zur Tochter und meint Aufbruch per Auto schulwärts.

»Habt Ihr keinen Chauffeur?« fragt Maxwell mit erhobenen Brauen, überläßt es uns, die Frage für einen mageren Witz zu halten. Ich, zur Morgenstunde außerstande, Humor aufzuweisen, spreche:

»Ich bin nicht reich.«

»Ho, ho«, dröhnt Maxwell und kratzt den letzten Rest Leberwurst aus der Pelle.

»Chauffeur, Chauffeur«, mümmeln wir kanonhaft sinnierend; doch Maxwell unterbricht, spricht zu Paul:

»Du also bringst das Kind ...« er vermeidet es, seinen Namen zu nennen »... zur Schule?«

»Ja.«

»Well, well«, murmelt er, als handele es sich um eine ordenswürdige Tat; und mit dem Kopf auf mich deutend:

»Ist sie nun ein Star oder nicht?«

Paul verfärbt sich stehenden Fußes, dreht sich einmal um eigene Achse, schluckt cholerisches Wüten hinunter, stürzt hinaus.

Ich hingegen höre mich sagen: »Das steht hier nicht zur Debatte. Ich verdiene, verliere, zahle Steuer, zahle Haushalt, Flugreisen (das kann ich mir nicht verkneifen) und was weiß ich ...«

Weitere Klagen spare ich auf. Mein gebremster Zorn überrascht mich; seit langem meiner Glashülle nicht entronnen, bin ich kurzum in einer Verfassung, die bestenfalls mit ›verdrießlich‹ zu bezeichnen wäre. Umgehend versucht Maxwell einzulenken; um Verzeihung heischend, flüstert er mit einem Versuch, meine Hand zu tätscheln:

»Nun ja, nun ja, kein Grund zur Aufregung. Übrigens: Ich brauche Taschengeld, für Kleidung und so.«

Er grapscht nach dem Scheck mit der gleichen Blitzesschnelle, die er beim Essen zutage legt, und entschwindet.

Am späten Nachmittag kommt er mit Plastikbeuteln behangen zurück, geht schnurstracks in sein Gemach, tritt nach geraumer Zeit in den Flur, watschelt mit Robert-Mitchum-Gang ins Wohnzimmer, trägt tatsächlich Krawatte, Blazer, rotes Baumwollhemd; ist an Geschmacklosigkeit nicht zu schlagen, paradiert gleich aufgeplustertem Feuerstorch auf und ab.

Endlich nimmt er Platz, legt mit größter Vorsicht die schweren Oberschenkel übereinander, sagt:

»Und nun zum Büro. Ich brauche umgehend ein gut ausgerüstetes Office.«

Die darauffolgenden Tage vergehen mit Umlagern von Kisten und Kartons, dem Durchstreichen seiner umfangreichen Vorschläge, auf Listen in Druckschrift verfaßt, die auf das Direktorenzimmer eines IBM-Bosses schließen lassen.

Von nun an sitzt er zumeist auf einem kippbaren Schreibtisch-Stuhl, seine Beine auf den vor dem Fenster stehenden Tisch gelagert, sinnlos Briefe öffnend, die er ohnehin nicht lesen kann, oder die gegenüberliegenden Balkons anstarrend. Zwischenzeitlich döst er vor sich hin, bleibt unerschrocken, auch wenn bei festem Schlaf ertappt.

Während es mir überlassen, die Post zu bearbeiten, fläzt er auf kleinem Ledersofa und raucht; neuerdings hatte er seine Abstinenz aufgegeben, ist auf die ›Einstiegsdroge‹ Nikotin verfallen, pafft lange Zigarillos oder güldene ›Benson & Hedges‹. Spricht von Brecht, über den er ein Buch zu schreiben gedenke – und nunmehr am Platze des Dichters schöpferischen Seins auf B. B.s Spuren zu wandeln plant. Dieses sind die Augenblicke, in denen er anstrebt, als der ›Feingeistige‹ zu gelten.

Viermal wöchentlich fährt er zur Berlitz-School, was jedoch auf seine Deutschkenntnisse keinerlei Eindruck macht.

Besuchen mich Freunde, Bekannte, Theater- oder Filmagenten, auch Journalisten, sitzt er weintraubenknatschend oder kefirschlürfend im Hintergrund; kommentarlos, gelangweilt-unscheinbar; nur seine umherflitzenden Pupillen verraten brennendes Interesse. Ansonsten zeigt er sich überaus, geradezu beschämend devot. Er dienert, nennt einen jeden ›Herr Direktor‹, ›Herr Professor‹, ›Herr Baron‹, parodiert, was er für europäische Etiquette hält, so daß fast ein jeder beim Weggehen: »Wer um alles in der Welt ist das?« fragt. Mit einem lahmen: »Ein andermal ...« schiebe ich Erklärungen hinaus.

An einem seiner Berlitz-School-Tage kommt der Anruf: die Schule läßt anfragen, ob Herr Dawson seinen Kursus nach nur einmalig besuchter Stunde weiterzuführen gedenke ...

Seufzend kommt Maxwell heim, versucht ein deutsches: »Guten Abend.« Frostiges Schweigen läßt ihn ahnen, daß etwas im Gange. Zur Rede gestellt, grient er frohsinnig, spricht:

»Ein Mann braucht schließlich Frauen.«

Er scheint übermäßigen Wert auf den Plural zu legen, blickt umher, als erwarte er stehende Ovationen.

Wie Schuppen fällt’s von Augen: Maxwell hatte sich von dem ›Idealmann Dawson‹ einen staunenswürdigen Macho-Wanderpreis zurechtgezimmert: körperlich fit, geistig top, sexuell unersättlich, dennoch oder gerade deshalb frei von gefühlvollen Bindungen.

Diskussionen kommen kaum zustande, verlaufen zumeist trostlos: beharrlich umschleicht er Dichter, Dramatiker, Schriftsteller, so daß ich Paul ernsthaft befrage, ob der ›Dozent‹ eine Fata Morgana. Paul zeigt sich trotzig. Er hatte Einsicht in seine Papiere genommen: da stand schwarz auf weiß, daß Maxwell Dawson nach kurzem Zwischenspiel während des Korea-Kriegs studiert habe, auch daß er eine Ein-Mann-Protest-Kundgebung gegen den Vietnam-Krieg an einer Straßenkreuzung in Spokane, Washington, vorgenommen, die ihm vierundzwanzig Stunden Gefängnis und die Aufnahme in FBI-Listen eingebracht.

Am ersten regnerischen Tag schlägt er ein Pokerspiel vor. Ich, ahnungslos und mäßig interessiert, nehme halbherzig teil, verwechsele Karten, mache für den gewieften Spieler schier triefend-blöde Fehler, die Maxwell ein fuchtig gezischtes: »Dafür würde man dir im Westen die Handgelenke brechen«, entlockt. Sein zorniges Gehabe legt bloß: spornstreichs kommt der Sanftlächelnde abhanden, macht lungerndem Querulanten Platz, Galle spuckendem Wüterich, der an eklatanter Intoleranz krankt, obenauf fern von Güte, Selbstironie, Duldsamkeit, auch Nachsicht ist. Sogleich heulen sämtliche Sirenen: Vorsicht ist geboten, Argwohn zieht ein. Verbiestert beobachte ich den ›Friedensstifter‹. Doch wie gekommen, so verflogen: unnachtragend, Ärgernisse umgeisternd, kampfunfreudig, ja, nachlässig in alltäglichen Ansprüchen, Erfordernissen, Notwendigkeiten, Stellungnahmen; schlichthin beutebereit, weil trantütigschlapp nach erbittert verzweifelten Scheidungswochen.

Abends prasselt ein Gewitter auf die vergammelte Straße nieder, läßt kriegserprobte Bäume ächzen, Äste krachen, Fenster und Türen schlagen. Blitz auf Blitz faucht, scheinbar einzig und allein auf unser klappriges Haus gerichtet. All dies veranlaßt Maxwell, eine Feuerwehrübung zu veranstalten. Begonnen hatte es mit:

»Wo ist der Hinterausgang der Wohnung?«

»Gibt’s nicht«, spricht der Chor.

»Gibt’s nicht?« dröhnt Maxwell ungläubig-vorwurfsvoll. Nach lähmender Pause, in der nurmehr das Gewitter tobt:

»Irgendwo starke Seile?«

»Seile?« Besengtes Umhergeblicke, als könnten sie, bisher übersehen, von Leuchter oder Decke baumeln.

Mein zögerndes: »Vielleicht Wäscheleine?« läßt den zur Schiefe neigenden Mund vollends herabsacken: dennoch greift er zu den mißmutig angeschleppten rot-grün-blauen Nylonstrippen, schlingt sie fachmännisch um Oberschenkel, auch Taille, teilt im Generalston mit, wie wir uns aus dem dritten Stockwerk, vom morschen Balkon abstoßend, ausgestreckte Beine an Hausmauer stemmend, abzuseilen hätten.

Keineswegs schwindelfrei, sehe ich uns kreischend, in hilfloser Panik um uns schlagend, auf Asphalt, parkende Autos zurasen. Ich umklammere meine Tochter, die zunehmend verängstigt den Anordnungen folgt – bebend an Fingernägeln knabbert, als stünde Haus und Flur bereits in hellen Flammen.

»Es langt«, sage ich nunmehr laut und bestimmt.

Maxwell, taub: »Ich seile mich zuerst ab, dann Paul mit Kind auf dem Rücken, dann Hildi, dann Molli.«

Molli steht, die prallen Arme auf ihrem fülligen Busen verschränkt, und beobachtet die Übung gleich einem schwer entschlüsselbaren Fernsehkrimi, verläßt kopfschüttelnd das Zimmer, knallt sogar, gänzlich gegen ihre sanftmütig-duldsame Natur, die zweieinhalb Meter hohe Wohnzimmertür.

Maxwell fummelt verbissen, wütet rotwangig mit beschlagener Brille, pfadfinderbedusselt, auch an ›leatherneck‹-Elitetruppen-Einsatz gemahnend. Dann wogt er im Schaukeltrab in sein Zimmer, kehrt mit zwei Flaschen Eierlikör zurück, fläzt sich auf die Couch, spricht gleich einer Hinterhof-Hellseherin, die unabwendbar Grauenerregendes vor Augen führt: »Ihr werdet schon sehen und mir noch dankbar sein ...«, kippt Eierlikör in Whiskyglas, leert es auf einen Zug, auch hier seine Abstinenz allzu plötzlich fallenlassend.

»Wir haben vier Feuerlöscher in der Wohnung.«

»Na und?«, schnöselt Maxwell hochnäsig.

»Außerdem gibt’s tatsächlich eine Feuerwehr«, stoße ich nach.

»Ich habe Brände gesehen...« Maxwell schlürft genüßlich seinen zweiten. »Ich auch«, brülle ich, Berlins Kriegsende vor Augen, nehme Kind, gehe über die Maßen gereizt ins Schlafzimmer, glotze nichtssehend in die Röhre, streichele der Tochter Kopf, die umgehend in tiefen Schlaf fällt.

Der nächste Morgen ist sengend, der Flaschendrescher drischt, Straße und Hof geben stoßweise entmutigende Dämpfe ab. Wie immer sitze ich morgen-griesgrämig am Küchentisch; Paul und Christina bereits auf dem Schulweg. Molli wütet mit dem panzerschloßähnlichen Vorbau, der unsere Wohnungstür einbruchssicher gestalten soll: Netz, Beutel, Portemonnaie in der Hand. Im Hof blökt eine heisere Männerstimme: »Tür zu«, jemand klimpert außerordentlich unbefriedigend auf einer Gitarre herum, dazwischen Radiogeschnatter.

Maxwell labert Kefir, scheint nicht nur sprechunfreudig, auch bewegungsgestört, was wiederum in Verwunderung setzt, hatte er sich doch als ›Morgenmensch‹ ausgerufen.

Er sitzt, starrt auf eine mit Erdbeermarmelade bekleckerte Semmelhälfte, seine dicht behaarten Handgelenke, die knorrigen Hände beidseitig neben Tellerrand gelagert, und schweigt. Meine Sonnenbrille rutscht in gleichmäßigen Abständen von schweißperlendem Nasenrücken. Plötzlich zieht Maxwell ein orangefarbenes Tuch aus der Hosentasche, trompetet gleich Leit-Elefanten einer aufgebrachten Herde, flüstert atemlos: »Du wirst bemerkt haben, daß meine Beziehung zu Frauen ...« er würgt, »gestört ist. Meine Mutter ...« er läßt eine minutenlange Pause, in der er gedankenvoll sein Gesicht wischt: »meine Mutter starb bei meiner Geburt. Vater war hoffnungsloser Alkoholiker. Mit vierzehn haute ich ab.« Zutiefst betroffen, Teetasse in der Hand, bitte ich lautlos den Mißverstandenen um Verzeihung, teile Lebensleid, sehe den bisher störrisch-prahlerischen Besserwisser in jeder Hinsicht unverstanden-mißhandelt, höre: »Und nun geschieht das Sonderbare: vor nicht allzu langer Zeit lerne ich eine Frau kennen. Eine Frau, die ich auf Anhieb liebte. Ich meine: wirklich ...« ›Wirklich‹ hallt wie ein Geschoß durch die verkachelte Küche. »Sie hat zwar Kinder ...«, das wiederum läßt sie im Wert sinken, »... trotzdem: ich kann und will mir nichts vormachen ...« Der Satz vergurgelt, endet mit Räuspern. Mühsam hebt er an: »Sie ist Jüdin, lebt in Philadelphia. Geschieden, wunderschön, zart, liebenswert, gütig; alles, was sich ein Mann erträumen kann ...«

Noch immer sitzt er bewegungslos, Kinn auf der Brust.

»Die anderen ... Wie nennt ihr das? ... ›Ersatz‹.« Und wegwerfend, wobei er fast den Teller vom Tisch fegt:

»Nicht einmal das ...« Er tastet mit der Rechten nach meiner Linken, zieht sie geniert zurück. Im Handumdrehen schlägt meine täglich zunehmende Ablehnung ins Gegenteil um; ich verspüre verheerendes Kribbeln in der Nase, das zumeist Niesen – in diesem Fall Tränen vorauseilt, gestatte mir ein, wenn auch unterdrücktes Schnüffeln, fälle sogleich den Schuldspruch über mich: schuldig, weil oberflächlich mißachtet, schuldig, weil voreilig Urteile gefällt; versuche ich nunmehr, jedweden fiesen Gedanken auszulöschen, weiß nicht, wie ablehnende Gesten wiedergutzumachen – steht der Preis eines lapidaren Flugtickets in keinem Verhältnis zu der Gefühlsarmut, die ich ihm entgegengebracht.

»Ich hatte keine Ahnung«, sage ich lahm-steinern, auch ungewiß, wie am feinfühligsten seinem flehentlichen »Hildi, Hildi, ich brauche deine Hilfe« zu begegnen. Ich nicke unablässig gleich einem der dümmlichen Tiere mit Spiral-Hälsen, die im Rückfenster mancher Autos wippen.

»Du kannst dich verlassen ...« murmele ich, nicht wissend, auf was. Dennoch: wir hocken gleich zwei Verschworenen in der dröhnend-heißen Küche, überwältigt vom Gleichklang unserer Gefühle.

Unvermittelt sagt er: »Esther heißt sie. Ich habe sie seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen.«

Er lächelt geniert. »Ich muß sie wiedersehen. Muß.«

Übergangslos glaube ich ihn in einer Chirico-ähnlichen Wüstenlandschaft zu sehen, kauernd, verdörrt, der Leblosigkeit seiner Umgebung angepaßt. Das Bild entrückt, macht Naheliegenderem Platz: »Welche göttliche Fügung könnte es ermöglichen, sie wiederzusehen?« flüstert er, und: »Hoffnungslos ... Ich kann und werde dich nicht um einen zweiten Flugschein bitten. Obgleich – es gibt Charterflüge, die nicht allzu ... Ich könnte die Summe abarbeiten, werd’ mein Bestes tun, bin sprachbegabt, mein Deutsch ...« Er schnippt ungelenk mit Daumen und Mittelfinger: »Eine Frage der Zeit. Könnte dir zum Beispiel beim Abtippen deiner Arbeiten behilflich sein, beim Lesen, Beurteilen von Manuskripten ... Ich habe einen Führerschein. Wenn du mir Christina anvertrauen würdest ...« zum ersten Mal nennt er ihren Namen »... könnte ich sie in Museen, botanischen Garten fahren, Interesse wecken, Anstöße geben. Schließlich war ich Lehrer«, flüstert er, fast schon bettelnd.

»Schon gut«, sage ich so sanft wie möglich, »irgendwie werden wir Esther nach Berlin holen. Platz genug haben wir ja.«

Ungläubig sieht er auf, legt seine Hand in meinen Nacken, die unrasierte Wange an mein Gesicht, murmelt: »Danke. Nochmals danke.«

Zum ersten Mal wird mir bewußt, daß er Zähne hat. Die lange Oberlippe – die vorgestreckte Unterlippe verdecken das Gebiß; plötzlich zieht er die Facial-Muskeln à la Bogart, legt eine Reihe prachtvoll-weißer Unterzähne und kaffeebraune Oberzähne frei.

Molli kommt beladen zurück, sieht uns erstaunt in trautem Beieinander, sagt nichts. Wir mümmeln Sinnloses, als habe man uns auf frischer Tat ertappt, ziehen ab. Im Flur flüstert er noch: »Esther könnte vielleicht Ordnung in deine Plattensammlung bringen ...« Daß Philadelphia entschieden zu weit für einen Plattenordner ist, nimmt er in seinem Enthusiasmus offensichtlich nicht wahr.

Nach kurzem Anruf und der Zusage Esthers lebt er von nun an im Zustand der Ekstase: er schiebt/hebt, wienert, staubsaugt, ist bestürzend dankerfüllt. Rennt flattrig-erregt, um ein Doppelbett zu erstehen, das einen Tag darauf hochkant durch die Wohnungstür geschoben wird: ein Ausbund an supermoderner Häßlichkeit – SA-Braun, auf dem planlos rosarote Kleckse kleben. Er begibt sich daran, einen der zur Straße liegenden Räume zu besetzen und somit die Wohnung vollends zu verstellen.

Am Nachmittag erhält Paul die Nachricht: sein in München lebender greiser Vater sei erkrankt. Seine Anwesenheit erwünscht. Am Abend des Abreisetages gehen Molli, Christina und ich nach einem sanft-erlösenden Sprenkelregen spazieren. Zurückgekehrt finden wir die Wohnung im Dunkeln, machen Licht, entdecken in der Ecke des geräumigen Eingangsflures Maxwell mit einer mickrigen Wasserstoffblondine. Knutschend.

Eilends schiebe ich Christina in eines der Zimmer.

Die Blondine nölt Unverständliches, und nachdem sie mich ausgiebig wie einen Stadtplan studiert, geht sie, ein lahmes »’n Abend« murmelnd, ohne Eile von dannen. Maxwell hingegen stiert mich kampfeslustig, auch siegessicher an.

Ich beginne meinen puritanischen Vers: »Das bitte nicht noch einmal«, ende mit: »Immerhin ist hier ein Kind im Haus.«

Maxwell – klapperschlangenrasant – schnellt seinen Kopf hervor, zischt: »Du und Paul seid schließlich nicht verheiratet. Könnte doch noch immer Schwierigkeiten mit dem Sorgerecht einbringen.«

Ich stehe vom Donner gerührt, benommen-sprachlos. Er verläßt die Wohnung, das Schloß leise einklinken lassend.

Zwei Tage umschleiche ich ihn mit abhanden gekommener Selbstachtung, hatte ich doch nicht beim Schopf gefaßt, was beim Schopf gefaßt werden sollte, hatte die hinterhältige Erpressung feige hingenommen, brauchte von nun an nurmehr auf die Abrechnung zu warten.

Ein Telegramm, an Maxwell adressiert, legt Molli mit spitzen Fingern und geschürzten Lippen auf sein Kopfkissen. Einen Tag darauf, sieben Uhr abends – die Hitze wabert beharrlich zwischen Hauswänden , klopft es. Kurz. Zaghaft.

»Ich heiße Esther«, sagt eine weinerliche Stimme. Sie lehnt an der Wand, schwer atmend, drei Koffer neben sich. Und ohne sich zu bewegen: »Ich dachte. Maxi würde mich abholen.«

Das Drei-Minuten-Licht war dank der Sparsamkeit des Hausbesitzers zum Ein-Minuten-Licht reduziert. Die mickrige 25-Watt-Birne zeigt einen Madonnenscheitel, dann umfängt uns Finsternis. Erst einmal drücke ich idiotischerweise den Knopf zum Treppenlicht, um nach hirnlosem Geflatter den Schalter unserer Diele zu suchen und endlich zu finden.

Ein erbärmlicher Auftritt: Esther steht mit tomatenrotem Schminkköfferchen und Strandtasche, als hätte sie sich in Erdteil, Land, Stadt, Straße, Wohnung geirrt. Der ›culture-shock‹, wie ihn amerikanische Psychiater zu nennen pflegen, steht ihr quer übers schöne Gesicht geschrieben. Und schön ist sie, wenn man ein perfektes Oval, langlidrig braun-schwarze Augen und einen zugegebenermaßen kleinen Mund mit sanft-geschwungener Oberlippe als schön empfindet. Eine Strähne der Madonnenfrisur hat sich gelöst, baumelt vor rechtem Auge.

Endlich werde ich mobil, zerre Koffer in die Diele, während sie unablässig: »No, no, let me do it« flüstert, als sei eine Tonband-Kassette verhakt. Obgleich sie versichert. Antialkoholikerin zu sein, trinkt sie den gereichten Whisky, schlürft zittrig, Tränen hoffnungslos unterdrückend, während sie in Panik geratend mit Eiswürfeln klickt.

»Meine Töchter habe ich bei einer Cousine untergebracht, neun und elf ...« schluchzt sie nunmehr freizügig, »habe jetzt schon Sehnsucht nach ihnen ... Was ist mit Maxi?«

Gretchenfrage, die, wenn auch nicht unvorbereitet, so doch bitter trifft. »Maxi war so gut zu mir ...« ertrinkt in einem Tränenstrom.

Christina kommt ins Zimmer, Katze im Arm, sieht eine verheulte Fremde, dreht schnurstracks um, sagt:

»Ich seh mit Molli fern ...«

Leid ist nicht Sache der Kinder.

Esthers Enttäuschung öffnet die Schleusen des Scheidungsschocks. Noch immer krächzt Buchstabe um Buchstabe, auch das Bild des Geschiedenen scheint beharrlich auf der Erinnerungsprojektion zu verweilen. Noch immer kann ich nicht begreifen, warum, weshalb eine beinahe siebzehnjährige Bindung mit Haß, Pressekrawall, Rechtsanwälten, sich angiftenden, ehemals so harmonischen Partnern ein Ende nehmen konnte. Die letzten drei Jahre und vier Monate hatte ich mit offensichtlich erfolglosen Mitteln um die Rettung einer Ehe gekämpft, die längst keine mehr war, was ich jedoch zähverbissen nicht eingestehen wollte, bis ich endlich die lahmgewordenen Flügel faltete und Vergangenheit adieu sagte. Jahre zerrten an mir wie Steigbügel eines abgeworfenen Reiters, der nicht imstande, sich freizureißen.

Da sitzen wir also, Esther schneuzend, plärrend, ächzend, und da allzusehr mit mir beschäftigt, fällt mir keinerlei brauchbare Ausrede für Maxwells Abwesenheit ein.

»Ich wurde vor der Haustür fotografiert«, flüstert Esther. Tatsächlich streunen um das klapprige Haus Reporter wie Hühner um den verschlossenen Stall. Jede Schulfahrt Christinas wird sorgfältig vermerkt, selbst Mollis Einkaufsgänge.

Den Höhepunkt hat das allgemeine Interesse erreicht, als sich herausstellt, daß vor unserem Einzug die Wohnung ein in Berlin bestbekanntes Bordell gewesen, dessem Puffvater ein grauenerregendes Mord-Ende beschert war.

Daher also im Wohnungsnot-Berlin die plötzlich Freistehende; das höhnische Gejohle der Presse hilft mir keineswegs, den in meinen Tag- und Nachtträumen verhakten Caspar-David-Friedrich-Bildern: Nußbaum, Brunnen, Birken, Bach, Wetterhahn, geranienprallen Galerien, die kurz zuvor mein Eigentum gewesen, zu entrinnen.

»Ich arbeite halbtags in einer Bibliothek«, flüstert Esther. »Mir gefallen Ihre Bücher. Lieben Sie auch Salinger?«

Mein Herz, oder was immer für Gefühlsregungen in Frage kommt, ist gewonnen. Wir starren die vollgepfropften Regale an. Einem verschüchterten: »Man müßte sie mal ordnen«, kann ich nur beipflichten.

»Haben Sie Hunger?« Esther schüttelt den Kopf. Die Strähne schaukelt noch immer vorm rechten Auge. Doch wäre sie glücklich, einen ›powder room‹ aufzusuchen: die recht benagte Umschreibung der Amerikanerinnen für Toilette.

Ohne Frohsinn verläuft das Abendessen. Esther stochert im Kartoffelsalat mit Äpfeln und sämtlichen – nur Molli vertrauten – Zutaten, selbst die Erdbeertorte plus Vanilleeis verschmäht sie, nunmehr von einem milden Schluckauf behindert, dennoch unentwegt zittrige Entschuldigungen stotternd.

Dann bittet sie, ins Bett gehen zu dürfen.

Sie darf.

Von Maxwell keine Spur.

Ich lümmle mit Christina und Molli auf hitzefeuchtem Bett: Im Fernsehen läuft wieder einmal eine der hilflos-besorgten Talk-Shows, bei denen sich der Talkmaster außerordentlich unmasterhart gebärdet, abiturbeflissen Fremdwörter einschleust, um den Intendanten zu beeindrucken, auch in der Hoffnung, die Opfer zu verstören. Obenauf zupft er ohn’ Unterlaß an einer fernsehgerecht-bunten Krawatte.

Hitze, Gitarrengeklimper im Hof, plus lustloses Gequassel verknäulen sich zu einem surrealen Gespinst.

Zurück wandert der gequälte Blick zur Talk-Show. Ein Dreiergespräch quillt vor sich hin gleich sämig-soßigen Löffelerbsen. Ein jeder scheint von seiner Verbalakrobatik beeindruckt.

Weder Frager noch Befragte hören je dem anderen zu, sie mauscheln aneinander vorbei, als säßen sie in verschiedenen Studios, durch ein technisches Versehen zusammengeschaltet. Ohne den Anflug eines Lächelns schlabbern Wörter einher. Ein Zwischenruf aus enger Zuschauertribüne reißt die drei aus Nabelschau-Trance, läßt Kamera 1 oder 3 eiligst umschwenken, um nunmehr den bisher Unbekannten Millionen Fernsehsüchtigen vorzustellen. Schon ist er in sämtliche Wohn- und Schlafzimmer geschleust, seine Frage bleibt unbeantwortet, dennoch ist im Zeitalter der ›Sekundenstars‹ ein Star geboren, der in seinem Heimatdorf von nun an Autogramme verteilen, die komplizierte Technik des Live-Fernsehens erklären und auf die unumgängliche Selbstsicherheit vor dem unbestechlichen Einauge der Kamera hinweisen würde.

Christina dreht mit der anbetungswürdigen Konsequenz der Jugend den Ton ab.

Der Stimmen beraubt, wird das Dargebotene bestußter denn zuvor, der Talkmaster trägt seine inzwischen zerknirscht-besserwisserische Miene gleich einem geblähten Segel. Flüchtig denke ich: es ist die Zeit der Rücksichtnahme auf Rücksichtslose, des Verzeihens des Unverzeihlichen – auch: nach unten gibt es keine Grenzen –, habe dabei sogleich Maxwell im Sinne, bin damit keinesfalls zufrieden, gehe mit Tochter, Hand in Hand, schlafen.

Esther ist wach. Sie hatte ihre Lieblingsplatte ›Königin der Nacht‹ mit Edda Moser entdeckt; kauert – wie vor Jahrzehnten an krächzende Lautsprecher geklemmt – vor dem Verstärker, als entziffere sie Morsezeichen. Es ist Sonntag. Die Hitze zu lähmend, um auch nur eine Fahrt an den Wannsee zu planen. Den Wagen hat ohnehin Maxwell. Da rattert’s am Panzerschrankverschluß der Wohnungstür.

Maxwell Dawson tritt auf. Hut in der Rechten. Hut mit Regenschutzhülle. Die Wasserstoff-Mickrige zur Linken. Da Maxwell Musik-allergisch, reicht er den Hut der Gebleichten, um seine Ohren zuzuhalten. Mein Ausdruck muß der eines verendenden Karpfens gewesen sein. Sorglos stapft er auf Esther zu, läßt eine Hand vom Ohr fallen, begrüßt sie mit jener Nachlässigkeit, mit der man Eilboten zu ungebetener Stunde zu empfangen pflegt.

Ich biete der Wasserstofftante weder Platz noch Trunk an. Bei Tageslicht ist sie schier erschütternd vergammelt und transvestitenhaft geschminkt. Die Hoffnung, meine überaus mangelnde Höflichkeit als Abschiedssignal zu begreifen, bleibt erfolglos. Sie plauzt in einen Sessel, spricht: »Ick wollte Se schon imma ma kennenlern. Hab ooch ne Platte von Se.«

Esther steht salzsäulig, kommt dann urplötzlich in Bewegung, dreht sich um eigene Achse, rennt wie verfolgt ins Bad. Ich vernehme Geräusche, die mit heftigem Erbrechen in Zusammenhang gebracht werden können. Ich eile hinterdrein: da liegt sie geisterbleich neben Wannenrand, qualvoll keuchend.

»So helft doch«, brülle ich. Maxwell wirft einen zutiefst angewiderten Blick um die Ecke, spricht: »Ich kann mit Kranken nicht umgehen.«

»Es stinkt zum Himmel, wie du dich benimmst«, kläffe ich hinternach, schleppe Esther mit Hilfe der stämmigen Molli auf mein Bett. Kalte Tücher, warmer Tee, Thermometer: 39,4.

»Daß mich Maxi gerade so wiedersehen muß«, schluchzt sie. »Scheiß auf Maxi«, sage ich barsch.

»Dürfte ich einen Spiegel ...« haucht Esther fiebrig.

»Ein Arzt wäre sinnvoller«, sage ich sinnvoll.

Sie betrachtet sich eingehend, wobei sie den kleinen Mund zusammenzieht, als lutsche sie Eis, die Brauen voll des kindlichen Erstaunens hebt, die Wangenhaut zwischen die Backenzähne saugt, als sei sie urplötzlich gebißlos.

»Grauenvoll«, flüstert sie und schluchzt markerschütternd auf. Hermann, mein – von allen Schauspielern, Regisseuren, Schreiberlingen Berlins geliebter – Arzt, eilt herbei, konstatiert ohne Firlefanz: Darmgrippe.

Da liegt sie nun, von Maxi verstoßen, von Molli bemuttert, von mir als Übersetzer umflirrt.

Die Wasserstofftante hatte sich verflüchtigt. So auch Maxwell. Krankheit, Musik, Esther waren offensichtlich zu viel für den ›Macho‹-Herrlichen. Ich gedenke der flehentlichen Bitten, seine ›einzige Liebe‹ nach Berlin zu holen, komme zu der Erkenntnis, daß ich es mit einem handfesten Psychopathen zu tun habe.

Ich rufe Paul in München an, bitte um sofortige Rückehr. Am gleichen Abend kommt er mit Harriett, seiner mütterlichen, aus Studentenzeiten herrührenden, durch endlose Erzählungen längst bekannten Freundin. Durch meine Berichte aufgeschreckt, hatte er sie als Bollwerk gegen den Unbegreiflichen mitgeschleppt. Und ein Bollwerk ist sie: breit wie hoch und von jener vernichtenden Häßlichkeit, die selbst bissig-eifersüchtige Frauen pflaumenweich werden läßt. Da ist aber auch gar nichts, was man – wie oftmals bei sogenannt häßlichen Menschen – mit ›bizarr-reizvoll‹ bezeichnen könnte. Weil von niedrigem Wuchs, glaubt sie ›gestreckter‹ zu wirken, indem sie ihr schütteres schwarzgefärbtes Haar (Heimarbeit) rechtsseitig überm lappig-großen Ohr, mit Haarspray bis zur Stacheldrahtigkeit vernagelt, auftürmt. Da sie von übersprühendem Wesen, wackelt der kunstvolle Aufbau chronisch entgleisend, zieht somit jedwede Aufmerksamkeit von Gesprochenem ab, was wiederum tragisch, da das Gesagte oftmals hörenswert. Ihre Halslosigkeit läßt den quadratförmigen Körper noch breiter erscheinen, die Beine hingegen gleichen, wie Berliner sagen, ›umgedrehten Sektpullen‹ – nur die Füße sind winzig und scheinen ein vom Rest unabhängiges Dasein zu führen.

Ihre Kleidung ist wild-bunt, zu Lila neigend – doch was immer: kein noch so findig-genialer französischer Couturier hätte retten können, was die Natur unflätig zustande gebracht: der Mund, großlippig bis zur Clownerie, an zwei zusammengepreßte Würstchen gemahnend, das Gebiß reklameweiß klappernd; die winzigen schwarz-braunen Ösen als Augen erdacht, die Nase wiederum üppig-gurkenförmig. Seit etlichen Jahrzehnten ihrem Gesicht und Körperbau ausgeliefert, nimmt sie intensiv am Schicksal anderer teil, ergibt sich, was nur begreiflich, dem Fraß, dem Trunk (in Maßen), dem Nikotin (in Unmaßen). Sie hat jenen jüdisch-wachschnellen Witz, der mich aus lähmendster Weltzerfallenheit reißt. Ihr Schicksal waren: Cellisten. Zwei davon hatte sie geheiratet, war mit ihren symphonischen Orchestern um die Welt gerattert, hatte beide verloren, an Schönere, selbstredend. Der letzte Cellist blieb unverwunden, war er doch von hohem Wuchs, adonis-schön, auch von ähnlicher Herkunft: jüdisch, Bronx – New York, selbst von gleichem Humor. Dies jedoch kann auch derWeichzeichner-Rückblick der immer noch Liebenden sein.

Sie ist außerordentlich fähig, zuzuhören, was jährlich, beinahe monatlich mehr und mehr aus der Mode zu kommen scheint. Ungeteilt bleibt ihr Interesse beim Gesprächspartner, nur zeitweilig von jammervollem Emphysem-Husten unterbrochen, bis sich der Angehörte dank ihrer Hingabe zum Monolog steigert. Sie ist rundum gebildet, obgleich jenes – in unseren Landen unter ›Allgemeinbildung‹ Verstandene – mich stumpfzahnig macht.

Stolz auf ihr ›Volk der Bücher‹, wie sie es nennt, ist sie dennoch eine Agnostikerin, gleichzeitig Israel-euphorisch, ohne fähig zu sein, die Konsequenz zu ziehen: eben dort zu leben.

Eine weitere Schwäche: Akademiker. Sie arbeitet für die University of Maryland in München, ist die rechte, auch linke Hand des Dekans, ist Beichtmutter der Studenten wie der Dozenten, blüht, gedeiht in den Gefilden des Wissens. Tatsächlich liebt sie das Glück anderer. Ihr eigenes hat sie sich abgewöhnt. Psychiatrie ist ihr Hobby, angewandt an sämtlichen Leidtragenden, die sich vor ihrem Schreibtisch psychisch entblößen; außerdem ein Antiquitätennarr; eine Narretei, die sie sich kaum leisten kann, hatte doch ihr zweiter Cellist ihre Ersparnisse in südamerikanischen Investitionen für chirurgische Instrumente verjubelt. Dennoch ist ihre Kleinstwohnung zwischen öden Kasernenmauern der McGraw-Kaserne in München ein Biedermeierparadies, in dem man jedoch fürchtet, sie könne augenblicklich Möbel plus schimmelgrüne Wände einreißen, Stühle, Sofas wie Zahnstocher knicken lassen.

Sie korrigiert sämtliche Uni-Papiere, ist der Große Duden, den auch Dozenten schnöde benutzen. Geld, Besitz, Adel lassen sie kalt, doch Cellisten und Akademiker werden mit nie zu bremsendem Enthusiasmus ehrfürchtig bewundert. Vor Jahren war sie Maxwell in der Universität begegnet und hatte sich auch hier von seinem professoralen Gehabe einlullen lassen.

Natürlich war ein Koffer verlorengegangen. Harriett zieht Wirrnis, Tumult und Chaos an.

Erst einmal knuddelt sie mich, dann Christina, die dies unmißverständlich ablehnt. Kinder üben keine Nachsicht, wenn Häßlichkeit unappetitlich erscheint; und unappetitlich ist Harriett leider auch. Asche flattert auf Lila, Ungegessenes liegt ehern in Mundwinkeln, Speichel tropft zwischen losen Zähnen.

Es ist das erste Mal, daß sie mein Berliner Heim besucht. Das schäbigplärrige Nachtlokal, den knarzigen Fahrstuhlkäfig, die teppichlose Treppe, selbst das Ein-Minuten-Licht findet sie als Unterkunft unter aller Würde. Den ehemaligen Puff verschweige ich vorsichtshalber.

Der pralle Sack, der unermüdlich in Bewegung bleibt, schubbert auf das hohe Bücherregal zu. Ein Blick, und der Sack hüpft: da ist ihr schier vergötterter Henry David Thoreau, auch John Donne, Voltaire, Oscar Wilde und Shakespeare. Mehrere Ausgaben von Philosoph-Historiker Will Durant lassen die heisere Stimme um eine Oktave springen.

Unten eine Kleinstfabrik für Kittelschürzen, die nur tagsüber besetzt, über uns eine Rechtsanwaltskanzlei, ist ihrem Wunsch, Mahlers Erste durch die Räume zu donnern, nichts entgegenzusetzen. Den Kofferverlust gleichmütig ertragend, stürzt sie sich auf einen Whisky und mit geschlossenen Ösen auf Mahler.

Ich sehe nach Esther. Sie schläft trotz des ohrenbetäubenden Beginns des vierten Satzes. So überhören wir auch das Gewürge am Panzerschloß, das Maxwell einläßt. Mit einer neuen Brille ausgestattet, noch immer den Präservativhut auf dem Schädel, steht er, als sei er ein lang erwarteter und außerordentlich willkommener Gast. Mit qualvoller Miene auf die Lautsprecher weisend, brüllt er: »Weißgold«, tippt auf die Ränder seiner neuerstandenen Brille. Dann schaukelt er auf Harriett zu, versucht sie in den Ann zu nehmen, ruft schieflächelnd: »Welche Überraschung ...«

Wie er die Brille bezahlen will – hat er doch sein und Esthers Flugticket abzustottern und eine monatliche Minimum-Gage für nichtgetane Sekretariatsarbeit –, bleibt sein Geheimnis, das er jedoch spornstreichs lüftet, indem er: »Die Rechnung wird übersandt« brüllt.

Endlich würgt Harriett ihren Mahler ab. Maxwell entledigt sich des Präservativhuts, auch eines neuen Jacketts – Blazer –, nimmt Platz in buntem Hemd mit – wenn überhaupt – noch bunterer Krawatte, spricht leise-bettelnd: »Ich hatte mich im Tag geirrt ...«, deutet mit Daumen auf das Schlafzimmer, in dem Esther leidet. Und weiter: »Ich war mit ihr ...« offenbar meint er die Wasserstoffige »... im Dahlemer Museum.«

»Auch nachts?« zische ich.

Maxwell bleibt ungerührt: »Dann über Checkpoint Charlie bei Brecht; es war ...« er sucht offenbar das gültige Wort »... erhebend.« Tatsächlich sagt er ›erhebend‹.

»Ich werde ein Buch über ihn schreiben.« Und zu mir: »Hildi, wenn du mich einmal nicht mehr brauchst ...« (als ob ich ihn je gebraucht hätte) »... also wenn du mich nicht mehr brauchst, werde ich mir ein Zimmerchen in der DDR nehmen und auf Brechts Spuren wandeln.« Er palavert unverwandt vor sich hin, mein versteinertes Gesicht – oder was ich dafür halte – nicht wahrnehmen wollend.

Paul, von einer Bade-Neurose befallen, die ihn täglich an die fünf Mal unter die Dusche jagt, rennt triefend mit um die Taille gewickeltem Badelaken ins Zimmer, läuft beim Anblick Maxwells cholerisch-düsterrot an, faucht: »Was geht hier überhaupt vor sich. Du hast einen Charakter...« Der Zorn erstickt Vergleiche. Maxwell sieht ihm freundlich-mild entgegen, spricht: »Charakter ist Eigensinn.« Dies läßt Paul fast einen Salto schlagen, er krümmt sich vor stimmlos gewordener Wut, greift mit nasser, zittriger Hand zur ungewohnten Zigarette, zerknüllt sie, rennt auf und ab. Mollis zur Fülle neigende Figur, neben Harriett jedoch eher dürr anzusehen, erscheint auf dem Kampfplatz, fummelt am Dutt, spricht gleichmütig: »Essen ist fertig.«

Da das Eßzimmer mit Postbergen verstellt, auch kilometerweit von der Küche entfernt, schlurren wir mehr oder weniger wütig den Korridor entlang, nehmen in Mollis Reich Platz. Die Sitzverteilung bereitet Schwierigkeiten, hat Harriett doch die gesamte Wandbank eingenommen. Endlich kommt der Pulk zu körperlicher Ruhe.

Maxwell knatscht unbefangen an rohem Schinken mit Melone. Plötzlich erhebt er sich, steuert auf mich zu, ergreift meine Hand, neigt sich zum Kuß – ich ziehe runter, er rauf –, siegt schließlich, läßt einen Schmatzer erklingen, sagt nach dem insbesondere für Nordamerikaner ungewöhnlichen Gebaren:

»Hildi, ich habe meine Fehler.«

Er starrt mir ohne Plinkern der Lider ins Auge. Und weiter, mitten hinein in die sprachlose Gruppe: »Verzeih, wenn ich Unruhe in dein Heim brachte. Ich werde mich bessern ...«

Halbherzig nicke ich, finde mich selbst keinesfalls fehlerfrei, gestatte anderen selbige Unrechte, werde kurzum: beutebereit.

Maxwells geflüstertes: »Wie geht es meiner Esther?« ruft mich aus hypnotischer Verblödung.

»Du könntest dich um sie kümmern ...« sage ich lahm.

Er, zapplig-verängstigt: »Ist es ansteckend?«

»Und wenn ...« Das ist sengend. Hoffe ich.

Er schlurft hinaus.

Harriett bricht verbiestertes Schweigen, keucht hinter Zigarettenqualm: »Ihr seid allesamt meschugge.«

Meine Gutenachtgeschichte, für Christina erdacht, ist steifleinen-kümmerlich.

Brüllheiß der Morgen, der Gitarrenspieler spielt, der Flaschendrescher drischt. Esther am Frühstückstisch, bleichgesichtig, ungeschminkt, dunkelgrüne Ränder unter Augen. Die Nacht mit Maxi war zweifellos ein Fiasko.

»Sie sollten im Bett sein«, sage ich über ihre Schluchzer hinweg. »Ich bin doch nur eine Last ...«

Harriett rauscht herein, in rasend rosa-lila abgestuftem Morgengewand, der Haarbau gefahrvoll wankend, ergreift Esthers Kopf, quetscht ihn zwischen kürbisgroßen Busen, spricht streng: »Kein Mann ist es wert ...«, sprenkelt urplötzlich aus ihren Ösen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war der zweite Cellist ins Bild gerückt.

Doch da tritt Maxwell auf.

Maxwell kommt nicht. Maxwell geht nicht. Maxwell trabt, tritt auf, geht ab, setzt sich in Szene.

Blitzeblank, feucht das eisengraue Haar, Karton unterm Arm. Maxwell weiß, wen einzufangen, um seine Stellung zu wahren.

»Für die intelligenteste Frau, die es je gab«, wiehert er und bringt einen Persianermantel in Sicht. In Anbetracht der Jahreszeit selten unpassend, setzt er auch noch das Lächeln des Weihnachtsmannes auf.

»Ein Geschenk«, säuselt er überflüssigerweise.

Auch hier bleibt Bezahlung nebulös.

Harrietts Achillesferse ist getroffen. Von Jugend an außer Konkurrenz, wird sie, auf Intellekt, Intelligenz, Bildung angesprochen, einfältig-beschränkt.

Während Harriett sich aus der Bank hervorquält und tatsächlich den unförmig Grau-Schwarzen übers Rosa-Lila zerrt, glaube ich einem französischen Lustspiel des vorigen Jahrhunderts beizuwohnen, finde mich jedoch weder als Mitspieler noch als Zuschauer am rechten Platze, nehme Tochter, schlage gegen besseres Wissen Spaziergang vor.

Reporter hin – Reporter her, nichts kann lähmender sein als der eskalierende Wahn in jener Wohnung, in der nichts anderes zustande gebracht wird als wirres Ringen um mäßige Ordnung.

Einzig Christina liebt sie. Großstädtisches Gehupe, Gerumpel der Müllwagen, Sirenen, Rufe, die im Hof echoen, selbst den dürftigen Gitarrenspieler, auch den Drescher. Auf dem Lande aufgewachsen, ist Großstadt: Disneyland mit Eisdielen, Kinos, Boutiquen, Rolltreppen, Schallplattenläden, gefahrvollen Straßenkreuzungen.

Unten steht der stramme Hauswart, das Auge nunmehr babyblau, ins Gelbliche sich verfärbend, dafür mit einer zerschrammten Kinnlade. »Na, wie jehts? Sieht ma Se ooch ma wieda, dachte schon, Se hättn sich abjeseilt uffn Hof runta«, brüllt er – läßt das im Parterrefenster liegende Ehepaar furchterregend nach vorn rutschen.

»Heute sind de Haifische wohl baden jejangn. Reporta ...« schreit er und verdreht die Augen.

»Wohl zu ville Hitze, wa?« Er greift meinen Ellbogen, zieht mich zu sich heran, flüstert verschwörerisch, Bierfahne ignorierend: »Imma so komische Typn fragen nach Se. Ick sach imma: keene Ahnung, bei mir Sense.« Stolz blinzelt er mir zu.

»Danke«, sage ich dankbar.

»Jeht ja hoch her bei Ihn. Wer issn de Dicke mit de komische Frisur, und der Irre mitn Plastikhut, hat wohln Hamma bei die Hitze. Mann, ich steh mir hier de Beene inne Schultan, kann ma nich setzn, nich liegn, habn Furunkel am Arsch.«

Erwartungsvoll sieht er mich an.

Ich, pflichtgemäß: »Haben Sie einen Arzt?«

Er wedelt mit beiden Armen, läßt Bierflasche überschwappen: »Halt nischt vonne Dokters. Meene Olle macht det, so mit Umschläje.«

Ich: »Heute Nachmittag kommt ’ne Fernsehtruppe. Können Sie durchlassen.«

Während der letzten Monate schien meine Arbeit hauptsächlich aus Interviews – unbezahlt, versteht sich – zu bestehen. Thema zumeist: Scheidung, Kinder, Politik, Geld. Eine Absage: und das gewaltige Netz der Sender hätte mich auf die klammheimlich schwarze Liste gepfercht. Nicht anstrebenswert, wenn man sein Geld als Chansonsänger, Schauspieler und Schreiber verdient.

»O Jott«, stöhnt mein Hauswart, »det wirdn Rummel, haun wieda alle Sicherungen durch. Ham die denn keen eijnen Strom?« Und ohne Antwort abzuwarten: »Heute Nacht wa wieda wat los, Keilerei, hia wejn die Zieje ...« Er weist auf eines der sich ständig mehr wölbenden NachtclubUralt-Fotos hin. »Die sind doch kirre, wejn soon Zahn.«

Seine Bezeichnung für Frauen finde ich etwas überaltert. Er, unermüdlich: »Und denn den janzen Kudamm ruft und runta die Drojenzähne ...« Ich glaube ›Zähne‹ als ›Szene‹ zu entschlüsseln. »Die Stricha und Puscha loofn hia jemächlich nun, un de Bulln penn. Bloß wenn eena falsch parkt, komm se anjedüst, oda wie seh ick det? Ick hol ma ’n Bier.«

Einmal um den Block reicht.

Die Hitze läßt selbst Christina jammern. Uns folgen zwei auffällig Unauffällige. Kripo, hoffe ich. Morddrohungen, mit aus Zeitungen geschnittenen Buchstaben, flattern beinahe wöchentlich ins Haus. Was ich verbrochen, um dem Allgemeinwohl zu schaden, bleibt rätselhaft, habe ich innerhalb meiner Berufe mehr oder weniger gut unterhalten, habe allerdings gewagt, einige kritische Gedichte zu schreiben, die jedoch mit Sicherheit kaum gelesen wurden. Ich glaube eher, das Opfer der ›yellow press‹-Laberei, zu deutsch: Hausfrauenblättchen, und fingierter Interviews zu sein. Ich sehe mich um, die beiden nicken unauffällig, ich nicke unauffällig zurück.

In der Wohnung geht’s hoch her. Zwischen Paul und Harriett fliegen die Fetzen. Thema: Roosevelt.

Paul, in Rage um eine Zimmerpalme kurvend: »Roosevelt hat die Mauer, die Luftbrücke, die Besetzung Ungarns, die Satellitenstaaten, Korea ausgelöst. Er war ohne Voraussicht, Stalin-verblödet, Vater-Image, hat sich schlichtweg einwickeln lassen wie eine ...« bei Vergleichen gerät er stets ins Schleudern – endlich: »... wie eine Roulade.«

Harriett, wie von Hornissen gestochen, zischt, daß Speichel sprüht: »Vielleicht machst du ihn noch für Vietnam verantwortlich.«

»Das tu ich.«

Schon hüpft sie gleich einem Känguruh, zündet neue Zigarette an, übersieht die glimmende auf dem Aschbecher, faucht:

»Für die Juden war er ein Held. Er war und bleibt die Demokratie schlechthin und basta.«

Paul: »Du wählst sowieso nur Partei. Nie den Mann.«

»So ist es. Welcher Republikaner wäre denn genehm, ha?«

Paul schnauft bedenklich, läßt sich nieder: »Dann laß dem Roosevelt-Fan mal erzählen, was aus Ungarn wurde ...«

Paul, Ungarnflüchtling, geschichtsbesessen, auch familiengebunden, setzt an zu ausführlichem Bericht; leider in emotionsgeschleuderter Hast, die manches Wissenswerte untergehen läßt.

»Ich bin Ungar. Was weißt du, was ›Flüchtling‹ bedeutet? Was weißt du über die Befreiung durch die Russen, die nur eine Erweiterung der Gefangenschaft war. Dank der genialen Aufteilung Europas durch deinen Roosevelt.«

Harriett gibt sich einem Emphysem-Husten hin.

1948 waren sie geflohen. Da war der Vater: zierlich, attraktiv, überaus höflich, mit einem nachsichtig-weltfremden Lächeln behaftet. Diplomat, Baron und Hauptmann der ungarischen Armee.

Mutter: Schwarzhaarig-blauäugige Schönheit. Herb, oftmals barsch, Gräfin und Nichte des Grafen Teleki, der einst Ministerpräsident Ungarns gewesen. Sein Selbstmord im April 1941 hatte die westliche Welt – Deutschland ausgenommen – zuriefst betroffen.

Obgleich kein Politiker, war er gewählt aus moralischem Respekt; ein zur Verträumtheit neigender Archäologe, dem man rundum vertraute. Klein, liebenswert und kindernärrisch, zog er regelmäßig mit Ungarns Boyscouts auf Zeltlagertouren.

Am 1. April des Jahres ’41 bat ein Abgesandter des deutschen Außenministeriums um eine Unterredung. Das private Dinner dauerte von 8 bis 11. Noch während der Vorspeisen fiel des Deutschen fatale Frage: »Was würden die Ungarn unternehmen, wenn wir über ihre Grenzen Jugoslawien angreifen?«

»Unternehmen könnten wir wenig«, sagte Teleki, »doch sind wir absolut dagegen, als Sprungbrett für eine Invasion zu dienen. Unsere Beziehungen zu Jugoslawien sind seit dem Ende der Habsburger Zeit exzellent.« Die Magyaren hatten sich einst keinesfalls rühmenswert den Kroaten gegenüber benommen. Schuldgefühle lummerten. Doch während des historischen Dinners rasselten bereits die deutschen Panzer über Ungarns Grenzen. Das erbetene Treffen mit Staatsoberhaupt Teleki war nichts als Ablenkungsmanöver gewesen.

Durch seinen Attaché in selbiger Nacht über den Verrat unterrichtet, zog sich Teleki in sein Schlafzimmer zurück, wo man ihn sieben Stunden darauf mit perfekt sauberem Loch in rechter Schläfe fand, den Kopf auf ein Kissen gebettet, die Boyscout-Uniform ordentlich über einen ›stummen Diener‹ gehängt, hatte er für jenen Tag, den 2. April, eine Zeltlagerfahrt geplant.

Noch immer hält sich die Behauptung mancher aufrecht, Teleki habe dem Anliegen zugestimmt; dennoch drei Tage darauf: Staatsbegräbnis in Budapest.

An die Viertelmillion Ungarn folgten dem Sarg. In erster Reihe: Admiral (aus Erstem Weltkrieg) Horthy – symbolischer Staatschef – und Pauls Mutter.

Ins Schweigen hinein: Sirenengeplärr. Die Menge stürzt auseinander, doch Horthy schreitet fürbaß. Rücken gerader als zuvor, bis sich die Masse aufs neue zusammenrottet. Dröhnen von oben. Drei Tiefflieger kreisen im Azurblauen, kreisen mit wippenden Flügeln über Prozession: RAF-Piloten erweisen letzte Ehre. Und Horthy, der Eherne, bricht in Tränen aus; mit ihm eine Viertelmillion Ungarn. Das war die Geschichte des Großonkels.

Maxwell hat während der Erzählung zwei Kefir geschlürft, scheint qualvoll gelangweilt, gähnt dreimal lauthals und verhält sich – für einen politisch Einsatzfrohen – geradewegs beklemmend zugeknöpft.

Hingegen Harriett, der – ohne Zweifel – die Geschichte bekannt, läßt Gefühlen freien Lauf, schnellt mit der immer wieder in Erstaunen versetzenden Behendigkeit der Dicken auf Paul zu, wickelt ihre prallen Arme um seinen runden Magyarenkopf.

Maxwell steuert auf die Weintrauben zu, berührt recht offensichtlich, auch anhaltend, Pauls Hand. Wie Schuppen fällt’s von Augen; sekundenlang verhaken Bild und Erkenntnis, daß Maxwell, der Macho-Mann, seit Wochen von mir als latenter Homo beargwöhnt, in Paul verliebt.

Nichts gegen jene, die frei-fröhlich und niemanden schädigend ausüben ..., doch furchtsam zucke ich zurück vor eben solchen, die nicht bekennen und zu erbost-reizbarer Heimtücke neigen. In meine Betrachtungen hinein schrillt die ohrenbetäubende Türglocke: der Fernsehtrupp rückt an.

Da ist der Produktionsleiter mit quietschfidelem Friseur plus traumschönem Freund, der als erstes: »Ich kann doch wohl ›du‹ sagn. Ick hab ooch deine Auto ... Auto ... Auto ...« die Platte rastet ein. Ich, hilfreich: »... biographie.«

Er: »also Autojrafie jelesn. Muß ma drüba redn, klarstelln, wa?« Die Schönheit ist schnurstracks verblichen, mein Friseur verfärbt sich regenbogenartig, schiebt den schönen Blöden zur Seite, der noch: »Also ick könnte keene Brille tragn. Meene Wimpan sind zu lang, wa?« tölt.

Der Produktionsleiter: ein gewaltiges Trumm, lautstark und Unruhe verbreitend; mein Gesprächspartner hingegen ist ein zur Kahlköpfigkeit neigender älterer Herr um die Dreißig. Sein Gebaren und greisenhafter Starrsinn untergräbt jedweden Humor. ›Immer Pausen lassen‹, hämmere ich mir ein. ›Schnelle Reaktion wird zumeist als maskuliner Vorwitz ausgelegt.‹

Er trägt eine ungeschliffene, dickrandige Brille, die sein ohnehin zentimeter-enges Gesicht vollends verdeckt, doch als Requisit des Intellektuellen unerläßlich, was mich wiederum kiesätig macht, gedenke ich der täglichen Brillensucherei, des Haftschalengefummels, des dösigen Getastes des wahrhaft Kurzsichtigen.