9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

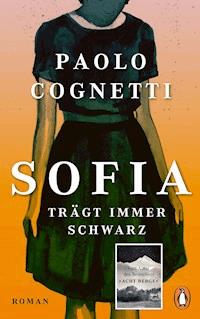

Der neue Bestseller des internationalen Erfolgsautors von »Acht Berge«

Sofia Muratore wäre so gern glücklich und trägt doch immer Schwarz. Sie hat zwei ungleiche Augen und fühlt sich wie ein »Luftballon hinter Gittern«. Mit zehn Jahren rasiert sie sich aus Protest die Haare, mit sechzehn hat sie von allem genug. Sie erträgt die Krisen der Eltern nicht, will Schauspielerin werden, wird aber nur magersüchtig. Sie zieht von Mailand nach Rom und dann nach New York. Sie verliebt sich, taucht ein in das Leben anderer und verflüchtigt sich sofort wieder wie Gas. Überhaupt ist Sofia immer auf der Flucht, vor ihren Freunden, Liebhabern, den Eltern und sich selbst – in der Hoffnung, anderswo endlich zur Ruhe zu kommen.

»Sofia trägt immer Schwarz« ist ein eindringlich-empathischer Roman über die Rastlosigkeit der Zeit - wie in seinem Bestseller »Acht Berge« beweist Paolo Cognetti ein feines Gespür für die drängenden Fragen unseres Lebens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Sofia Muratore wäre so gern glücklich und trägt doch immer Schwarz. Sie hat zwei ungleiche Augen und fühlt sich wie ein »Luftballon hinter Gittern«. Mit zehn Jahren rasiert sie sich aus Protest die Haare, mit sechzehn hat sie von allem genug. Sie erträgt die Krisen der Eltern nicht, will Schauspielerin werden, wird aber nur magersüchtig. Sie zieht von Mailand nach Rom und dann nach New York.

Sie verliebt sich, taucht ein in das Leben anderer und verflüchtigt sich sofort wieder wie Gas. Überhaupt ist Sofia immer auf der Flucht, vor ihren Freunden, Liebhabern, den Eltern und sich selbst – in der Hoffnung, anderswo endlich zur Ruhe zu kommen.

Sofia trägt immer Schwarz ist ein eindringlich-empathischer Roman über die Rastlosigkeit der Zeit – wie in seinem Bestseller Acht Berge beweist Paolo Cognetti ein feines Gespür für die drängenden Fragen unseres Lebens.

Paolo Cognetti, 1978 in Mailand geboren, hat Mathematik studiert, einen Abschluss an der Filmhochschule gemacht und Dokumentarfilme produziert, bevor er sich ganz dem Schreiben zuwandte. Sein preisgekrönter Bestseller Acht Berge (DVA, 2017) brachte ihm den internationalen Durchbruch; er erscheint in rund 40 Ländern. Mit Sofia trägt immer Schwarz liegt nun Cognettis vielfach ausgezeichneter Debütroman aus dem Jahr 2012 erstmals auf Deutsch vor.

»Ein kosmopolitischer Roman von Liebe und Anarchie, die Figuren so glaubwürdig und authentisch, als wäre man mit ihnen persönlich bekannt.« La Repubblica

»Mit viel Feingefühl erzählt Paolo Cognetti von einer Frau in der Krise.« Marie Claire

»Ein wunderbares Buch – lesen Sie es unbedingt, Sie werden Sofia nie mehr vergessen!« Vanity Fair

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook

Paolo Cognetti

Sofia trägt immer Schwarz

Roman

Aus dem Italienischen von Christiane Burkhardt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe erschien 2012

unter dem Titel Sofia si veste sempre di nero

bei Giulio Einaudi Editore, Turin.

Copyright © 2012 Paolo Cognetti

Copyright © 2012, 2017 minimum fax

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018

Penguin Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Dieses Buch wurde vermittelt durch: Literaturagentur Michael Gaeb, Berlin

Covergestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln

Covermotiv: Silke Schmidt

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-23035-7V004

www.penguin-verlag.de

Sterben

ist eine Kunst, wie alles.

Ich kann es besonders schön.

Ich kann es so, dass es die Hölle ist, es zu sehn.

Ich kann es so, dass man wirklich fühlt, es ist echt.

Sie können, glaube ich, sagen, ich bin berufen zu diesem Ziele.

Sylvia Plath

Das Licht der Welt

Eines Nachts trat die Krankenschwester ans Fenster der Station und entdeckte seinen Lieferwagen vor der Klinik. Die Scheinwerfer flammten drei Mal auf und gingen erneut an, als sie den Arm zum Gruß hob. Sie bat ihre Kollegin, für sie einzuspringen, nahm die Hintertreppe zum Personaleingang, und dort, im Herbstregen, ließ der Mann das Fenster hinunter und sagte, er habe einige Entscheidungen gefällt. Die Krankenschwester sah ihn forschend an und wusste nicht recht, ob sie ihm glauben sollte. Sie vergewisserte sich, dass niemand sie beobachtete, und bat ihn dann hinauf in den ersten Stock. Dort fand sie ein leeres Zimmer, in dem sie in Ruhe reden konnten.

Sein Schnurrbart roch nach Wein – überlagert vom üblichen Zigarettengestank. Auf dem Zimmer umarmte er sie und schob sie zum Bett, aber die Art und Weise gefiel ihr nicht, sodass er sich eine Abfuhr holte. Er spielte den Beleidigten. Dann öffnete er das Fenster, zündete sich eine Zigarette an und schaute hinaus. Nach einer Minute sagte er: »Wenn es so weiterregnet, bekommen wir noch Flossen genau wie Fische.«

»Und?«, sagte die Krankenschwester. »Verrätst du mir jetzt, warum du hier bist?«

Der Mann antwortete nicht gleich. Er schaute in den Regen hinaus und nahm noch ein paar Züge. Dann sagte er, dass er an diesem Abend nicht nach Hause zurückkehren werde. Er habe die Tür laut hinter sich zugeknallt und seiner Frau zugerufen, er habe genug. Er sagte nicht, dass er anschließend in der Bar gewesen war, aber das merkte man auch so. Es war Viertel vor zwei. Er fuhr sich durchs feuchte Haar, und die Krankenschwester stellte sich vor, wie er ein paar Gläser getrunken hatte, um die Zeit totzuschlagen, am Tresen mit anderen Männern über Frauen geredet und die Kellnerin angebaggert hatte, bevor er zu ihr gekommen war. »Wenn auch du mich nicht willst, schlaf ich im Lieferwagen«, sagte er, »mir ist das egal.« Als er erneut versuchte, sie zu umarmen, ließ sie ihn gewähren, schloss die Augen und zwang sich, nicht an seine vielen falschen Versprechungen und Lügen zu denken.

Noch in derselben Nacht wurde sie zu einer Notgeburt gerufen: eine zweiundzwanzigjährige Frau, im siebten Monat schwanger. Sie brachte ein winziges, blau angelaufenes Mädchen zur Welt und hatte heftige Blutungen. Die Hebamme gab ihm einen Klaps auf den Rücken, damit es schrie und atmete, aber das Mädchen wollte weder schreien noch atmen und musste wiederbelebt werden. Dem Arzt kam diese Frühgeburt merkwürdig vor: Wie sich herausstellte, hatte die Mutter in der Schwangerschaft heimlich verbotene Medikamente gegen Magengeschwüre geschluckt. Doch im Moment war sie viel zu mitgenommen, um weitere Auskünfte zu erteilen. Sie hatte viel Blut verloren. Sie lag in ihrem Bett, jammerte laut und verwünschte sich. Man stellte sie ruhig, hängte sie an den Tropf und ließ sie erst mal schlafen, um sie später näher zu befragen.

Am Brutkasten des Mädchens war ein Namensschild befestigt: Sofia Muratore. Der Vater besuchte es mehrmals am Tag. Erschöpft und verstört pendelte er zwischen Frau und Tochter hin und her und fragte sich, wer von beiden für das Leid der jeweils anderen verantwortlich war. Da er das Mädchen nicht anfassen durfte, beobachtete er es lange durch die Glasscheibe und wusste nicht recht, ob er es ins Herz schließen, wunderschön oder monströs finden sollte – wie das bei Neugeborenen oder tropischen Amphibien eben so ist.

Die Krankenschwester gewöhnte sich an, nachts, wenn niemand sie sah, mit Sofia zu reden. Sie setzte sich neben den Brutkasten und erzählte. Es war, als würde sie mit ihren Balkonpflanzen reden: Gut möglich, dass es nichts half, aber ihr tat es gut, und dem Mädchen konnte es zumindest nicht schaden. Nacht um Nacht erzählte sie Sofia einfach alles: vom Bauernhof, auf dem sie aufgewachsen war. Vom Leben bis zu ihrem dreißigsten Lebensjahr. Vom Priester, der sie davon überzeugt hatte, ihre Berufung zu ergründen. Von den grausamen Nonnen auf der Krankenpflegeschule. Von dem Tag, als sie in die Stadt gekommen war und beim Anblick ihrer Wohnung geweint hatte. Sie hatte sich eine gewisse Härte zulegen müssen. So wie dem Blut, dem Erbrochenen, dem Kot, den entzündeten Wunden gegenüber – all dem, was man eben so zu sehen bekommt, wenn ein Körper aufplatzt, von Krankheit heimgesucht oder durch einen Unfall verstümmelt worden ist, und man den Blick nicht abwenden darf. All das erzählte sie ihr in möglichst einfachen Worten.

Als sie eines Nachts mit Sofia sprach, hörte sie ein Hupen, trat ans Fenster und sah den Lieferwagen des Mannes auf dem Parkplatz stehen. Die Scheinwerfer flammten auf, aber sie rührte sich nicht von der Stelle. Sie blieb, wo sie war, damit ihre Botschaft auch ankam. Er stieg aus dem Lieferwagen, schaute zum Fenster hinauf, rauchte eine Zigarette, um die Kippe anschließend wegzuwerfen und auszutreten, als würde er sie damit meinen. Dann stieg er in den Lieferwagen, wendete und fuhr davon.

»Sofia«, sagte die Krankenschwester laut hörbar, »weißt du, was das ist, eine Geburt? Ein Schiff, das in den Krieg zieht.«

Noch am selben Morgen verkündete der Kinderarzt, das Mädchen sei außer Lebensgefahr, und endlich wurde es seiner richtigen Mutter übergeben.

Eine Piratengeschichte

An einem gewissen Punkt ihrer Ehe beschließen Sofias Eltern, sich nicht zu trennen, sondern den Wohnort zu wechseln, Mailand zu verlassen und ins Grüne zu ziehen – irgendwohin, wo es anders und weit genug weg ist, um ihnen das Gefühl eines Neuanfangs zu vermitteln. Im Frühling des Jahres 1985 finden sie eine kleine Neubauvilla in einer Siedlung, die mitten in einem Park liegt: Sie machen einen Rundgang durch Haus und Garten. Um die Aussicht zu bewundern, erklimmen sie anschließend einen kahlen Hügel, an dessen Fuß der Teich liegt, nach dem die ganze Siedlung benannt worden ist.

Als Sofia diese Geschichte an einem Sonntagvormittag weit in der Zukunft erzählt, sagt sie, dass ihr Lagobello von dort oben wie ein Märchen vorgekommen ist. Damals hat sie noch nicht gewusst, wie sehr sie den Ort als Heranwachsende einmal hassen wird. Mit acht wünscht sie sich einen Hund, ein Baumhaus, allein mit dem Rad die Gegend erkunden zu dürfen und dass sich ihre Eltern wieder vertragen. Sie hat bereits einige Ehekräche miterlebt, und auch wenn ihr der Grund dafür ein Rätsel ist, hat sie das Motiv für diese Ausflüge verstanden: Zwischen den Eltern liegt etwas im Argen, und in dem neuen Haus soll alles besser werden. »Bitte, bitte!«, denkt sie. »Bitte mach, dass es diesmal klappt.«

Als Erwachsene wird sie die Dächer und Schornsteine beschreiben, die mit Kies in den Rasen gemalten Wege, die Art, wie die Garagentore die Sonne reflektieren. Während der Immobilienmakler auf die Alpen am Horizont zeigt, streckt Sofias Mutter die Hand nach dem Vater aus. Ohne angesprochen oder berührt worden zu sein, aber doch so, als hätte er irgendein Signal empfangen, nimmt er die ihre und drückt sie – für Sofia der Beweis, dass ihre Gebete wirklich erhört worden sind.

In jenem Sommer, kurz nach dem Umzug, als die Wände noch nackt und die Bücher noch in den Kisten sind, kommt Roberto mit einem kleinen Jungen aus dem Büro. Oscar ist der Sohn eines alten Freundes, der ihn gebeten hat, das Kind aufzunehmen, weil sich der Gesundheitszustand seiner Frau verschlechtert hat. Auch sie ist eine Freundin, aber irgendwie anders: Ihr geht es schon so lange schlecht, dass sich inzwischen alle an ihren Anblick ohne Haare und das aufgedunsene, gelbliche Gesicht gewöhnt haben und sie sich auch so vorstellen, wenn sie mit ihr telefonieren oder über sie reden – ganz so als wäre das ihr ursprüngliches Aussehen. Keiner ist so naiv zu glauben, dass sie wieder gesund wird, trotzdem hat man sich der Illusion hingegeben, dass sie diesen Drahtseilakt durchhalten, krank, aber weiterhin am Leben sein kann – und wenn schon nicht für immer, dann doch für eine gewisse Zeit. Aber jetzt überstürzen sich die Ereignisse.

»Da sind sie ja!«, sagt Rossana, als sie das Auto vom Küchenfenster aus entdeckt. Im Haus ist der Tisch für vier gedeckt, und auf dem Herd steht ein Topf. Sie drückt die Zigarette in der Spüle aus und ergänzt: »Vergiss nicht, was du mir versprochen hast.«

Um zu zeigen, wie gut sie sich alles gemerkt hat, öffnet Sofia die Tür und stellt sich auf die Schwelle. Als Erwachsene wird sie die Szene anderswo vorspielen und ihrem Publikum das Mädchen von jenem Abend zeigen: an den Türrahmen gelehnt, die Hände hinterm Rücken verschränkt und die Brust vorgestreckt – genau wie die Mutter den Vater empfängt, seit sie nach Lagobello gezogen sind. Die Karikatur einer Ehefrau, die umso grotesker wirkt, weil sie eine Brille trägt, deren rechtes Glas abgeklebt worden ist, um ihr Schielen zu korrigieren. Am Ende des Weges tritt Roberto das Gartentor auf, bepackt mit seiner Aktentasche, Oscars Rucksack und einem Sack Dünger, den er gerade aus der Gärtnerei geholt hat. Er küsst seine Tochter auf die Stirn und betritt das Haus, wobei er es ihr überlässt, den Gast hinter ihm zu begrüßen.

»Hallo«, sagt Sofia, »hast du Hunger?«

»Kommt ganz drauf an«, erwidert Oscar. »Was gibt’s denn?«

»Fleischklößchen mit Kartoffelpüree. Das Püree hab ich gestampft. Und zum Nachtisch Eis.«

»Was ist mit deinem Auge los?«

»Ach, dem geht es gut, aber das andere ist ein bisschen faul. Ich muss es trainieren, damit es auch allein funktioniert, sonst hört es auf, sich anzustrengen.«

»Darf ich mal sehen?«

»Klar«, sagt Sofia genauso lässig, wie sie sich in ein paar Jahren ausziehen wird. Sie schiebt die Brille auf die Stirn und versucht, ihr linkes Auge zu kontrollieren. Doch weil sie aufgeregt ist oder schon so lange nichts sehen konnte, klappt es nicht so, wie es soll.

»Geil!«, sagt Oscar. »Wie machst du das bloß?«

»Ich mach doch gar nichts.«

»Echt nicht?«

»Das mit deiner Mama tut mir leid«, sagt Sofia, ihr ist gerade der Satz eingefallen, den sie sich zurechtgelegt hat. Oscar fühlt sich überrumpelt. Er zuckt nur mit den Schultern und versetzt der Eingangsstufe einen Tritt mit der Schuhspitze, als sie auch schon aus der Küche zu Tisch gerufen werden.

Dieser Abend hält noch weitere Entdeckungen für Oscar bereit. Um zehn setzt sich Rossana zu Sofia ans Bett, nimmt ihr die Brille ab, verstaut sie im Etui und führt einen Finger an ihre Nasenspitze. Langsam zieht sie den Finger wieder zurück, während Sofia sich zwingt, ihn zu fixieren. Sie wiederholen die Übung mehrmals, bis Roberto schließlich zu einem weiteren Ritual zu ihnen stößt: Sie sprechen ein Vaterunser, ein Ave-Maria und ein von Rossana improvisiertes Gebet, in dem sie sich für den Tag und die Ankunft des neuen Freundes bedankt und für alle um eine gute Nacht bittet.

»Amen«, sagt Sofia. Rossana beugt sich über sie und gibt ihr einen Gutenachtkuss. Sie hält es für angebracht, auch Oscar zu küssen, nur dass er nicht weiß, wie er darauf reagieren soll. Es ist ihm peinlich, und er zieht die Bettdecke bis unters Kinn und schließt die Augen. Dann wird endlich das Licht gelöscht, und die Erwachsenen verlassen das Zimmer.

»Machen die das immer so?«, fragt er, als die beiden fort sind.

»Wie meinst du das?«

»Das viele Lächeln und Küssen.«

»Früher war es anders«, sagt Sofia. »Früher haben sie ständig gestritten. Sie wollen sich Mühe geben und versuchen, sich wieder gernzuhaben, das haben sie versprochen.«

»Wer’s glaubt!«, sagt Oscar und reibt sich die Stirn.

Sie liegen in zwei neuen Betten, in einem kleinen Zimmer, dessen Einrichtung erst vor wenigen Wochen aus einem Katalog bestellt worden ist. Rossana und Roberto müssen sie die nächsten drei Jahre abbezahlen und haben mit Blick auf die Zukunft alles doppelt angeschafft: Seit einiger Zeit reden sie davon, noch ein Kind zu bekommen.

»Und was habt ihr euch da erzählt?«, fragt Oscar.

»Was meinst du?«

»Na, diese Gedichte, die ihr aufgesagt habt.«

»Du meinst die Gebete?«

»Ja. Die Gebete.«

Sofia dreht sich um und mustert sein Profil in der Dunkelheit. Sie hat noch nie jemanden kennengelernt, der nicht weiß, was Gebete sind. Durchs gekippte Fenster dringt Robertos Stimme: Er muss hinausgegangen sein, um den Rasen zu sprengen, und dabei einen Nachbarn getroffen zu haben.

»Die sind dazu da, um mit Gott zu reden«, erwidert sie, sie hat sich die Worte genau überlegt.

»Und was sagt ihr so zu Gott?«

»Zunächst einmal, danke. Wir danken ihm für das, was er uns schenkt, und bitten ihn um Verzeihung, wenn wir was Böses getan haben. Wenn wir dann noch einen besonderen Wunsch haben, bitten wir ihn, dass er ihn erfüllt.«

»Und, macht er das?«

»Klar«, sagt Sofia, weiß aber sofort, dass ihre Antwort voreilig war. Denn da ist noch die Sache mit dem Willen Gottes. Es ist alles nicht so einfach, doch sie traut sich nicht, sich zu verbessern. Sie hört, wie sich ihr Vater vom Nachbarn verabschiedet und den Wasserhahn aufdreht.

»Geil«, sagt Oscar, während ein angenehmer Duft nach feuchter Erde aus dem Garten zu ihnen emporsteigt.

Als Oscar sie am nächsten Tag aus dem Bett und dann aus dem Haus zerrt, die Jungs aus der Nachbarschaft zusammentrommelt und sofort das Kommando übernimmt, merkt Sofia schnell, dass sie ihn weder schonen noch sich zwingen muss, seine Freundin zu sein. Oscar ist mit seinen neun Jahren ein echter Wildfang, und der Altersunterschied, seine stets zerzausten, in der Sonne schimmernden Haare sowie die ganzen Abenteuergeschichten, die er kennt und wunderbar wiedergeben kann, machen ihn zu einem idealen Anführer und Gefährten. Als Erwachsene wird Sofia sich stets in solche Männer mit tiefen, wenn auch wechselnden Leidenschaften verlieben. Und Oscars Leidenschaft segelt 1985 unter schwarzer Flagge: In einem anderen Sommer werden Apachen-Krieger an der Reihe sein, danach die Räuber aus Sherwood Forest und die Goldsucher Alaskas, aber dies ist das Jahr der Piraten, und der Lagobello-Park ist wie dafür gemacht.

An diesem Punkt ihrer Darbietung wird Sofia einen Kreis in die Luft zeichnen, einen Teich mit einer kleinen Insel, die durch eine Holzbrücke mit dem Festland verbunden ist. Ein unbefestigter Weg, der in regelmäßigen Abständen von Bänken und Laternenmasten unterbrochen wird, führt um den Teich herum und zwischen zwei gerade erst angepflanzten Strauchreihen den Hügel hinauf. Diese künstliche Landschaft, die ebenfalls aus einem Katalog für Parks und Gärten bestellt worden ist und eigentlich ein Ort innerer Einkehr sein sollte, verwandelt sich dank Oscar in die Karibik zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts – von europäischen Kolonialmächten umkämpft und von Gesetzlosen heimgesucht. Unter seiner Führung werden mehrere wohlgenährte Einzelkinder, die in Wohnungen aufgewachsen und allergisch auf Pollen und die Sonne sind – unfähig, eine Wespe von einer Biene zu unterscheiden –, an Bord zweier miteinander verfeindeter Schiffe gehen: Eine Besatzung aus einfachen Matrosen, Unteroffizieren und Offizieren kämpft gegen eine wilde Horde ohne militärische Hierarchien, bei der Oscar die Rollen des Steuermanns, Kanoniers, Wachpostens, des Bootsmanns und Quartiermeisters vergibt, die des Kapitäns allerdings für sich beansprucht. Die Regeln sind denkbar einfach: Die englische Marine hat die Aufgabe, Tortuga einzunehmen und es vom Lumpenpack zu befreien, während die Piraten Widerstand leisten, sich verstecken, angreifen, fliehen und die Insel in einer blutigen Schlacht zurückerobern müssen, sollten sie sie denn unglücklicherweise verloren haben. Das ist Oscars liebste Rolle. Er zieht sich auf den Gipfel des Hügels zurück und bereitet von dort aus den Rachefeldzug vor. Er arbeitet Strategien für Gegenangriffe aus, schickt Kundschafter aus, um die feindlichen Manöver auszuspionieren, kontrolliert Waffen und Munition, hält vor seinen Männern eine letzte Ansprache, und erst wenn sie es kaum noch erwarten können, wird geentert. Dann kann man zusehen, wie er den Hügel hinabstürmt, einen Zweig in der Faust, den er von irgendeinem kleinen Baum abgerissen hat, und brüllt: »Zum Angriff, ihr Kanaillen!«, »Es lebe die Freibeuterei!« oder »Auf in den Kampf, Korsaren!«.

Bis auf Sofia sind seine Piraten ausnahmslos Jungs. Die Mädchen beherrschen einen anderen Teil des Parks, den mit den Schaukeln. Und so kommt es eines Abends zwischen den beiden zu einer Diskussion.

»Ich könnte was anderes machen«, schlägt Sofia vor. »Die Wunden versorgen oder so. Ich könnte Salben herstellen, Verbandsmaterial. Und die Insel in Ordnung halten.«

»Würde dir das denn Spaß machen?«

»Ich glaube schon.«

»Mehr, als in die Schlacht zu ziehen?«

»Das vielleicht nicht gerade, aber es wär einfach normaler, meinst du nicht?«

Oscar schaltet die Nachttischlampe ein, verlässt das Bett, macht seinen Schulrucksack auf und holt ein Buch heraus – einen Schatz, den Sofia nie mehr vergessen wird: Es hat einen festen schwarzen Einband ohne Abbildungen, Seiten mit Goldschnitt und ein rotes Lesebändchen, von seinem gewichtigen Titel ganz zu schweigen: Umfassende Geschichte der Räubereien und Mordtaten der berüchtigten Piraten von Kapitän Charles Johnson. Oscar legt es aufs Kissen und streicht so zärtlich darüber, als wollte er es vom Staub der Jahrhunderte befreien.

»Es ist sehr alt«, sagt er. »Schau nur!«

Während er es langsam durchblättert, bewundert Sofia die Tuscheporträts von furchterregenden Kapitänen: lange, zu Zöpfen geflochtene Bärte und wilde Blicke. Einigen fehlt ein Auge oder eine Hand, und alle tragen große Hüte und goldene Ohrringe.

»Da!«, sagt Oscar und hält das Buch ins Licht. Es ist bei einem der letzten Kapitel aufgeschlagen. Die Zeichnung, die Sofia hingehalten bekommt, zeigt eindeutig das Porträt von zwei Piratinnen. Beide tragen zerfetzte Hemden, die den Blick auf ihren Busen freigeben – ein Detail, das Sofia sofort auffällt, weil sie es als unanständig empfindet. Die eine hat eine Pistole in der Hand, die andere einen Säbel. Sie scheinen zu triumphieren, und wegen der Waffen und Hemden liegt der Gedanke nahe, dass sie gerade siegreich aus einer Schlacht hervorgegangen sind. Unter der Abbildung steht: »Anne Bonny und Mary Read, die beiden Geliebten von Käpt’n Calico Jack Rackham.«

»Darf ich das lesen?«, fragt Sofia staunend.

»Nur wenn du deinen Mund halten kannst.«

»Warum?«

»Wie, warum? Sieht man das denn nicht?«

Sofia fixiert die Zeichnung mit ihrem faulen Auge. Den schneeweißen Busen der beiden Frauen und auch das Wort »Geliebte«.

»Versprochen!«, sagt sie und streckt die Hand nach diesem Schatz aus.

Korsaren, Seeräuber, Freibeuter. Bei Tisch redet Oscar von nichts anderem mehr. Vom Leben der Piraten, von Namen, von denen sie noch nie etwas gehört hat: Henry Avery, Samuel Bellamy, William Fly, Edward Teach, genannt Schwarzbart. Von den Umständen, die sie zu Freibeutern gemacht, und von den blutrünstigen Raubzügen, die ihren Ruhm begründet haben. Rossana fühlt sich verpflichtet, hin und wieder eine Frage zu stellen, während Roberto nicht einmal so tut, als würde er zuhören. Im Fernsehen laufen die Abendnachrichten, und er hat die Fernbedienung neben dem Teller liegen, um den Ton lauter zu stellen, wenn ihm die vorbeiziehenden Bilder besonders wichtig vorkommen. Der Lira-Kurs ist gegenüber dem US-Dollar gefallen, auf zweitausendzweihundert Lire für einen Dollar. Eine Schlammlawine aus einem Bergwerk hat in Südtirol mehr als zweihundert Opfer gefordert. Das Dorf versinkt im Chaos, während ihm ein neunjähriges Kind die Bordregeln an Piratenschiffen erklärt: Die Rum-Rationierung, die Aufteilung der Diebesbeute, die Leibesstrafen bei Feigheit oder Verrat. »Es war ein hartes Leben«, sagt Oscar. »Trotzdem haben sich die Matrosen der Handelsschiffe schon vor dem Entern ergeben, weil sie auf ihren Schiffen Sklaven waren, während sie bei den Piraten selbst über sich bestimmen konnten und alle gleich waren. Deshalb wurde das Auftauchen des Jolly Roger am Horizont wie eine Befreiung gefeiert. Aber wir haben leider keinen«, sagt er, den Blick auf seine kalt gewordenen Spaghetti gerichtet. »Das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Mist!«

»Was fehlt euch?«, fragt Roberto, der das ein oder andere Wort aufgeschnappt hat.

»Ein Jolly Roger.«

»Und das wäre? Ein Papagei?«

»Eine Flagge. Mit Totenkopf und zwei gekreuzten Knochen, du weißt schon. Manchmal war statt der Knochen auch was anderes drauf. Calico Jack hat sich für zwei Säbel als Erkennungszeichen entschieden, trotzdem hieß das Banner immer noch König Tod.«

»König Tod?«, fragt Roberto stirnrunzelnd und kümmert sich nicht weiter um die Nachrichten. Aus irgendeinem Grund findet er das Wort »Tod« aus dem Mund eines Kindes so obszön, dass er am liebsten laut schimpfen würde.

»Wir könnten im Schreibwarenladen nachfragen«, kommt ihm Rossana zuvor. »Vielleicht haben die so was.«

»Einen Jolly Roger kauft man nicht«, sagt Sofia. »Die Seeleute haben ihn selbst genäht, nachdem sie ihre englische oder französische Flagge eingeholt und beschlossen haben, Piraten zu werden.«

Oscar nickt feierlich. Sofia schaut ihre Mutter erwartungsvoll an. Am nächsten Morgen geht Rossana in die Stadt. Sie kauft einen Meter weißen und zwei Meter schwarzen Stoff und macht sich dann zu Hause unter Aufsicht der Kinder an die Arbeit. Sie hat noch nie zu Nadel und Faden gegriffen, außer um Knöpfe anzunähen. Aber sie war auf der Kunstakademie und hat sehr geschickte Hände. Mit dem Stift zeichnet sie einen Totenkopf und zwei Blitze, die Oscar sich als Wappen ausgesucht hat, auf den weißen Stoff. Sie schneidet die Zeichnung mit der Schere aus und näht sie auf den schwarzen Stoff. An den Ecken befestigt sie zwei Bänder, damit man die Flagge an einen Stock binden kann, und breitet sie dann auf dem Tisch aus, damit die Kinder sie in Augenschein nehmen können. Während sie das Banner auf einem Stuhl stehend von oben betrachten, spürt Rossana eine seltsame Nervosität. Sie sucht in ihrer Handtasche nach Zigaretten, findet das Feuerzeug nicht. Oscar fährt über die Nähte und streicht den Stoff glatt, wo er Falten wirft.

»Perfekt«, sagt er schließlich. Er packt den Jolly Roger, gibt Rossana einen Kuss auf die Wange und rennt mit Sofia im Schlepptau nach draußen, um zu überlegen, wie er die Flagge auf dem Dach der Hütte hissen kann.

Rossana bleibt allein in der Küche zurück, mitsamt der erloschenen Zigarette und ihrem Herzklopfen. Es ist so gar nicht typisch für sie, sich spontan einzubringen. Roberto nennt das inzwischen den »Oscar-Effekt«: Er hat etwas mit der Stimmung seiner Frau und den Überraschungen zu tun, mit denen sie ihn nach der Arbeit empfängt. Eines Abends ist der Tisch wie für eine Geburtstagsfeier gedeckt gewesen, mit Plastiktellern, bunten Servietten, Limo und Pommes, während die drei im Garten Fangen gespielt und sich gegenseitig mit dem Schlauch nass gespritzt haben. Er hat gesehen, wie Rossana Oscar morgens anzieht, küsst und knuddelt, sich nach seinen Wünschen erkundigt, als würde sie ihn schon im Vorfeld für alles entschädigen wollen, was ihm einmal fehlen wird, wenn er ohne Mutter aufwachsen muss. Er weiß nicht genau, ob das dem Jungen wirklich guttut. Doch einstweilen genießt er den entspanntesten Sommer seit ihrer Hochzeit.

Doch wie war sie denn vorher? Bevor Oscar gekommen ist, wie hat das Leben da ausgesehen? Es gibt Szenen aus jenem letzten Winter, die Sofia nie mehr vergessen wird: Rossana im Bett, bei heruntergelassenen Rollläden am helllichten Tag, die Luft rauchgeschwängert, man sieht im dunklen Zimmer nur noch die Zigarettenglut. Roberto, der auf dem Seitenstreifen einer Autobahn davonmarschiert, nachdem er bei einem Streit einfach angehalten hat und ausgestiegen ist, um seine Wut abzureagieren. Bilder, die sich so tief in Sofias Gedächtnis eingeprägt haben wie die Buchstabenkarten des Alphabets in der ersten Klasse: eine Traube, um das T zu lernen, ein bunter Schmetterling für das S, ein roter, in der Dunkelheit pulsierender Punkt für Depression, die die Haare raufenden Hände ihres Vaters für Weißglut. Was sie betrifft, wird sie erzählen, dass sie genau damals angefangen hat, alles zu tun, damit sie nicht dasselbe Schicksal erleidet. »Denn ich war wie sie«, wird sie sagen, »war dabei zu lernen, eine Frau wie sie zu werden.« Sie wird erzählen, dass ihr Leben als burschikoses Mädchen, ihre Verbrüderung mit Jungs, damals begonnen hat, mit den Blankwaffen-Attacken, als sie hinter Oscar den Hügel hinabgestürmt ist und dabei ihren ganzen Mut zusammengenommen hat, um ihn zu erobern. Dabei hat sie sich vorgestellt, seine Piratenbraut zu sein, wie es Anne Bonny oder Mary Read für Calico Jack Rackham gewesen sind.

Um sie herum erlebt Lagobello seine unwiederbringliche Pionierzeit. Frisch verheiratete Ehepaare sind die ersten Siedler, die Immobilienmakler ihre Anwerber. Der Samstagmorgen wird zuverlässig vom Hupen eines Umzugswagens eingeläutet: Dann treten die Ehefrauen der Siedlung ans Fenster, in einen Bademantel gehüllt und die Frühstückstasse in der Hand, um die neuen Nachbarn zu begutachten, zu überlegen, welchem Beruf sie nachgehen und woher sie wohl kommen, und auch um zu gucken, in welches der letzten, noch unbewohnten Häuser sie einziehen werden. Die Männer bekommen das kaum mit, sie sind zu beschäftigt mit den Gebrauchsanweisungen für Haushaltsgeräte, mit dem Winkelschleifer, dem Tacker, dem metallenen Duschschlauch und der Laubsäge – lauter Dinge, die sie vermeintlich nötig haben, die dann aber nach ein-, zweimaligem Gebrauch im Keller verstauben. Auch die Neuankömmlinge schauen im Vorbeigehen woandershin. Sie betrachten die Gärten, die vor einigen Monaten noch alle gleich aussahen und jetzt beginnen, ihren Besitzern zu ähneln. Jede gepflanzte Blume, jedes auf dem Rasen vergessene Spielzeug ist Teil einer größeren Geschichte, und man kann durchaus versuchen, diese Geschichte mit ihrer Hilfe zu rekonstruieren – mit einem Liegestuhl, einem Lavendel-Rosmarin-Beet, einem Plastiktisch mit vier Klappstühlen, einer Hängematte, einem Dreirad oder mit dem Fressnapf eines Hundes.

Nachts liegen die beiden Kinder noch lange wach. Schwer zu sagen, wann das Gespräch von der Piraterie auf die Religion kommt. Soweit Oscar das verstanden hat, dreht sich auch bei diesem Thema alles um den Tod: Ohne ihn bräuchte man weder zu beten noch in die Kirche zu gehen, noch allen zu gehorchen, die älter sind als man selbst, noch mit dem Fluchen oder Lügen aufzuhören. Aber wenn man schon sterben muss, ist es besser, man hat eine Vorstellung davon, wo man anschließend landet – in der Hölle oder im Paradies. Das gefällt ihm sehr. Deshalb ist es auch so wichtig, wie man sich auf Erden verhält: damit Gott dann die guten und die schlechten Taten gegeneinander aufrechnen und entscheiden kann, wo er einen hinschickt.

»Stimmt’s?«, fragt er.

»So ungefähr«, erwidert Sofia.

»Und dort bleibt man dann für immer?«

»Genau. Das ist das ewige Leben.«

»Und dieses Paradies, wie ist das so?«

»Das Paradies«, erzählt Sofia, »ist nicht für jeden gleich, sondern von Mensch zu Mensch verschieden. Wenn du das Meer liebst, wird dein Paradies aus einem Strand bestehen, an dem immer Sommer ist. Wenn du gerne isst, wird es ein Tisch sein, auf dem immer deine Leibspeisen stehen. Und immer so weiter.«

»Dann weiß ich, wie das Paradies meiner Mutter aussehen wird«, sagt Oscar. »Es ist eine Bergwiese mit einem Bach und vielen Blumen, darum herum nur Leute, die sie mag. Eigentlich mag sie Leute nicht besonders, Tiere und Bäume sind ihr lieber. Das Paradies von meinem Vater ist eine Formel-1-Rennstrecke«, fügt er hinzu. »Mit einem Ferrari ganz für sich alleine, mit dem er fahren kann, wann er will. Meines wäre eine tropische Insel. Besser gesagt ein Atoll im Pazifik. Mit einem Vulkan, Dschungel und einer Felsenküste. Außerdem gibt es dort zwanzig Meter hohe Wellen.«

»Meines auch«, sagt Sofia.

Und nachdem sie sich das Paradies ausgemalt und um Krokodile, Pythons, fleischfressende Pflanzen, Taranteln und Schwarze Witwen ergänzt haben, kommen sie auf den unangenehmen Teil zu sprechen. Und die Hölle? Wie ist die Hölle?

Sofia weiß nicht genau, ob sie die Antwort auf diese Frage kennt. Von der Hölle ist ihr nie viel erzählt worden. Sie weiß nur, dass die Teufel und Flammen erfunden sind, aber nicht, was es stattdessen gibt. Das Schlimmste an der Hölle scheint ihr vor allem zu sein, dass man nicht weiß, wie es dort ist.

»Meiner Meinung nach ist sie folgendermaßen«, ergreift Oscar die Initiative. »Wie das Paradies, bloß genau andersrum. Auch die Hölle muss von Mensch zu Mensch verschieden sein. Sie besteht aus dem, was einem am allermeisten Angst macht. So wie wenn man träumt, in einen Abgrund zu stürzen oder zu ertrinken, wenn du verstehst, was ich meine. Stell dir einen Albtraum vor, aus dem man nie mehr erwacht.«

»Vielleicht hast du recht.«

»Wovor hast du Angst?«

»Ich? Davor, allein zu sein.«

»Wie meinst du das? Allein zu Hause?«

»Nein, der Ort spielt keine Rolle. Im Grunde überall. So wie damals, als ich mich als kleines Kind im Supermarkt verlaufen habe. Ich hab mich umgedreht, und meine Mama war weg. Ich hab sie gesucht, aber nicht mehr gefunden. Die Kassiererinnen mussten sie ausrufen. Als ich sie gesehen habe, hab ich ihr eine Ohrfeige verpasst – vor lauter Angst.«

»Du hast deine Mutter geohrfeigt?«

»Ja.«

»Dann muss das deine Hölle sein: ein Ort, an dem du dich ständig verläufst.«

»Kann sein. Und wovor hast du Angst?«

»Ich? Vor gar nichts«, sagt Oscar. Er verschränkt die Hände im Nacken und schaut zur Zimmerdecke, als wäre sie der Sternenhimmel, den er von der Kommandobrücke seines Schiffes aus betrachtet. »Vermutlich werde ich es dort feststellen: Wie die Hölle aussieht, werde ich erst wissen, wenn ich dort ankomme.«

(Jahre später, als sie für einen Theaterworkshop eine Liste mit Kindheitsängsten macht, wird Sofia wieder an dieses Gespräch zurückdenken. Als Erstes wird sie natürlich »Angstvor Scheidung« hinschreiben. Dann »Entführung«, wegen des entführten Kindes, dessen Foto die Nachrichten des Jahres 1987 beherrscht: eines von diesen Fotos, auf denen die Leute lachen, die dann aber für eine Todesanzeige benutzt werden, sodass dieses Lachen eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und Roberto wird sie damit aufziehen, indem er sagt: »Wer will dich schon entführen? Wir sind schließlich nicht reich.« Rossana dagegen wird denken, dass das bloß so eine Ausrede ist, um nicht zu Bett gehen zu müssen. An dritter Stelle wird »Tumor« stehen: nicht die Angst, dass sie selbst einen bekommt, sondern die Eltern. Eine weitere Variante ihrer einzigen, alles überwältigenden Angst, verlassen zu werden, wie ihr der Theaterlehrer – kaum dass er die Liste gelesen hat – klarmachen wird. Und da wird sich Sofia an jene Nacht zurückerinnern. Daran, dass sie zu Oscar gesagt hat: »Angst? Ich? Davor, allein zu sein.« Daran, wie brüchig ihr angebliche Sicherheiten schon als Kind vorgekommen sind: Die Familien waren wie U-Boote, die durch willkürliche Katastrophen unter Beschuss genommen wurden, durch Tiefenbomben, die bei einer Seeschlacht zwischen Mensch und Gottes unergründlichem Ratschluss vom Himmel fielen.)

Die Gebete sind ihr Geheimnis. Sie sagen sie auf den Knien, von gegenüberliegenden Seiten des Bettes aus, damit Oscar Sofia anschauen und ihre Gesten nachahmen kann. Er lernt, das Kreuz zu schlagen, und den gesamten Text des Vaterunsers. Dann fragt er: »Und mehr gibt es nicht?«

»Na ja, es gibt wahnsinnig viele.«

»Dann bring sie mir bei.«

Es ist nicht leicht, ihn davon zu überzeugen, dass es darum nicht geht. Die Macht der Gebete, erklärt Sofia, hängt nicht davon ab, wie viele man kennt. Ein Gebet ist kein Zauberspruch, und die Worte allein nutzen gar nichts. Was zählt, ist man selbst, während man sie aufsagt: Wenn man es schafft, sich richtig zu konzentrieren, allen Ablenkungen zu widerstehen und nur an das zu denken, was man sich von Gott erbittet, gibt es eine realistische Chance, dass er einen erhört. Auch schon nach einem einzigen Gebet. Ansonsten kann man auch eine Million Gebete kennen, aber genauso gut gegen eine Wand reden.

Oscar beginnt, sich in Konzentration zu üben. Er schließt die Augen, stützt die Ellbogen auf die Matratze und faltet die Hände fest vor der Stirn. Jetzt kann sich Sofia nicht mehr konzentrieren. Sie starrt auf seine Lippen, die sagen: »Dein Reich komme und dein Wille geschehe.« Die sagen: »Erlöse uns von dem Bösen, amen.« Und während er mit der Inbrunst des Bekehrten einen nagelneuen Gott anfleht, ihn anfleht, seine Mutter von ihrer Krankheit zu heilen, erinnern Sofias Gebete eher an ein Gespräch unter Freunden. Sie weiß, dass kleine Wünsche leichter zu erfüllen sind, deshalb korrigiert sie Oscars Bitten, indem sie die Messlatte tiefer hängt. »Bitte!«, denkt sie, »lass sie noch eine Woche leben. Sieben Tage, was ist das schon für dich? Nimm ihn mir nicht ausgerechnet jetzt weg. Wenn du mich liebst – und ich bin mir sicher, dass du mich liebst –, dann mach, dass ich noch ein bisschen länger mit ihm zusammenbleiben kann.«

Noch am gleichen Tag werden sie erfahren, ob die Gebete funktioniert haben. Als der Moment kommt, ist es fünf: Rossana tritt ans Fenster und ruft Oscar ans Telefon. Und Oscar hält mitten in der Schlacht inne. Verschwitzt und verdreckt zieht er die Nase hoch, schaut Sofia an und sagt: »Wart hier auf mich!« Dann rennt er ins Haus.

Da geschieht etwas mit den Kindern. Das Spiel findet vorläufig ein abruptes Ende.

Kapitän Kidd und Kapitän Moody – der eine ein versierter Baumkletterer, der andere ein unfehlbarer Schlammschleuderer –, Maynard, der Leutnant des Linienschiffs, der wegen seiner roten Haare auf immer und ewig dazu verurteilt ist, den englischen Offizier zu geben, Kopfgeldjäger Barnet, stets in Begleitung seines gelben Hundes, die einfachen Matrosen und namenlosen Piraten, Kämpfer in der zweiten Reihe, weil sie zu ungeschickt, zu empfindlich sind, zu viel Angst haben, ihre Brille kaputt zu machen – sie alle bleiben, wo sie sind, und vermeiden es sogar, sich anzusehen. Zum Glück dauert es nicht lang. Nach wenigen Minuten taucht Oscar wieder auf, den Blick gesenkt und mit schleppendem Gang. Das liegt an der Verzweiflung, die ihn erfasst, wenn er seine Mutter am Telefon hört. Auf dem kurzen Weg vom Haus bis zum Teich verwandelt sie sich in Raserei: Kaum ist er wieder an Sofias Seite, greift er nach dem Stock, stößt Kriegsgeheul aus und übernimmt erneut die Führung, zu allem bereit, um sein Tortuga zurückzuerobern.