9,99 €

Mehr erfahren.

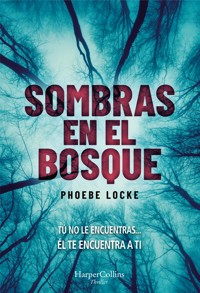

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

Un asesinato sin sentido. Una leyenda terrorífica. Una familia poseída. 1990: En la oscuridad del bosque, tres niñas se entregan a una figura siniestra. 2000: Una joven madre desaparece, dejando atrás a su esposo y a una niña recién nacida. 2018: Una adolescente es acusada de asesinato y su juicio conmocionará al mundo. Tres sucesos pavorosos, conectados por la sombra que él proyecta. El hombre alto. Él puede hacerte especial… Tú no le encuentras… Él te encuentra a ti. "Tan escalofriante que tuve que dejarlo de lado unos días cuando me quedé sola en casa. […] Da miedo de verdad. Sombras en el bosque recorre cuidadosamente la línea que separa la psicosis de lo paranormal, sin permitir nunca al lector conocer su verdad". Alison Flood, Observer "Si este año lees una única novela de suspense psicológico, que sea Sombras en el bosque, de Phoebe Locke. Una leyenda espeluznante, la desaparición de una joven madre y una adolescente absuelta de asesinato […], ¿no te parece la receta ideal para un brillante thriller? Pues así es. Lleno a rebosar de inquietante misterio y oscura tensión, te obligará a mirar debajo de la cama antes de apagar la luz. Sombras en el bosque tendría que ocupar el primer lugar de tu lista de lecturas del mes". Culturefly "Destinada a convertirse en la novela de terror de lectura obligatoria del verano". Daily Express

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harper Collins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

Título español: Sombras en el bosque

Título original: The Tall Man

© 2018, Phoebe Locke

© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

© De la traducción del inglés, Isabel Murillo

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción.

Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Mario Arturo

Imágenes de cubierta: Shutterstock

ISBN: 978-84-9139-376-4

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Agradecimientos

Para mamá, papá y Dan, con amor

Extracto de Cómo se hizo el documental: El difícil viaje hacia la verdad, por Federica Sosa, publicado en la revista Variety, julio de 2019.

Cuando me embarqué en este proyecto, lo hice con cautela. A pesar de que mi anterior documental había recibido el aplauso de la crítica, necesitaba encontrar otra historia que me enganchara, que me consumiera, tal y como había sucedido con aquella.

Conocí la historia de la familia Banner durante una de mis prolongadas estanciasen Londres. El caso estaba candente en las noticias; de hecho, a medida que la fecha del juicio se acercaba, era inevitable oír hablar de él. Los titulares eran escalofriantes: un asesinato sin sentido, una familia obsesionada por los demonios de uno de sus miembros. Una leyenda urbana que había clavado sus garras en una criatura inocente y había convulsionado toda su vida. Supe de inmediato que estaba ante la historia que deseaba contar.

Nunca, en aquella fase de tentativa evaluación del potencial del proyecto, anticipé las dificultades con las que acabaríamos tropezándonos mi equipo y yo. Porque a cada nudo que desatábamos de la trágica historia, había otro esperándonos; otro secreto que enredaba y alimentaba el tejido de aquella familia. Recopilamos páginas y más páginas de entrevistas, empezamos a observar los hechos desde todos los puntos de vista, intentando encontrar una salida. Y acechando por todas partes, siempre, teníamos sobre nosotros aquel cuento infantil, la oscura figura del Hombre Alto.

Muchas de las complicaciones tuvieron que ver con el acceso a la gente. No todos los implicados en la historia seguían con vida para poder contarnos su parte. Con frecuencia, tuvimos que confiar en el material que había quedado, en relatos indirectos. Y aunque estos relatos pueden llegar a ser más esclarecedores que una entrevista, también resultó increíblemente frustrante, como directora de cine que soy, el no poder retomar la acción a partir de un determinado punto —un pensamiento, la elección de una palabra en concreto y no otra, un hecho en sí—, y preguntar «¿Por qué?». Preguntar: «¿De verdad te parecía real?».

Gran parte de lo que aparece en el documental es ahora de conocimiento público gracias al juicio y a la atención constante de los medios de comunicación. La gente acabó obsesionándose con los fantasmas y los actos oscuros de la familia Banner. Con el Hombre Alto y el control que ejercía sobre ellos. Me propuse documentar el juicio, ir más allá de los titulares y la maldad y averiguar la fría verdad de un asesinato. Pero oírlo contado por las personas implicadas arrojó una luz distinta sobre los hechos. Esta historia no es la típica de morbo y horror que publicaría la prensa sensacionalista; es una historia de dolor, de culpabilidad, de terribles secretos que han anidado durante años en el corazón no de una, sino de dos familias. Gira en torno al legado de una leyenda espantosa, una historia que empieza y termina en los bosques oscuros.

Y que sigue obsesionándome desde entonces.

Empezó a finales de verano, cuando los días eran largos y calurosos y la escuela parecía algo tan remoto e insustancial que ni siquiera había que tenerle miedo. Sadie y Helen paseaban en bicicleta junto al río, en busca de un lugar donde sentarse a comer sus caramelos: Toffos para Sadie y Opal Fruits para Helen, siempre exactamente igual. Sadie había tropezado con una raíz mientras cruzaban el bosque y tenía la palma de la mano arañada. Se había agarrado precipitadamente a un árbol para no caer al suelo. Y ahora estaba examinándose de nuevo el raspón, mirando los minúsculos fragmentos de corteza incrustados en la piel.

—Mira, allí está Marie —dijo Helen, con la mitad de la boca llena de caramelo.

La hermana mayor de Helen estaba sentada, junto con dos amigas, en uno de los bancos con la pintura desconchada que flanqueaban la orilla del río. Sadie dejó de mirarse la mano.

Marie acababa de cumplir doce años y había empezado ya a utilizar un sujetador de deporte. Sadie lo había visto con sus propios ojos colgado en el tendedero de casa de Helen, junto al resto de la colada, con sus copitas pequeñas y unos tirantes finos de raso. Miró a Marie, que estaba sentada en el banco y se entretenía levantando polvo del suelo con sus zapatillas deportivas, y se preguntó, acalorada de repente, si lo llevaría puesto en aquel momento.

Marie levantó la vista y se percató de la presencia de la pareja. Las comisuras de su boca se tensaron en una sonrisa que poco a poco se fue agrandando. Dio un codazo a sus amigas y les indicó con un gesto que se acercaran. Las ruedas de las bicicletas rechinaron y el tofe cobró un sabor amargo en la boca de Sadie.

—Hola, chicas —dijo una de las amigas, una chica de pelo oscuro y nariz ancha cubierta de pecas—. ¿Queréis jugar a un juego?

—No es ningún juego, Justine. —Al acercarse, Sadie reconoció a la chica sentada al otro lado de Marie como Ellie Travis, la hermana mayor de un niño de su clase. Era rubia y tenía un mechón de pelo atrapado entre la cara y la varilla de las gafas—. Ya te he dicho lo que dijo mi hermano.

—No hagas caso a nada de lo que te diga James —dijo Helen alegremente. Su timidez empezaba a esfumarse—. No dice más que tonterías.

—No se refiere a James —dijo Marie, poniendo cara de exasperación—. Se refiere a Thomas. Es el mayor, y su obligación es contarle a Ellie lo del Hombre Alto. Y como yo soy la mayor, mi obligación es ahora contártelo a ti.

Sadie vio que Justine entrecerraba los ojos, que su boca esbozaba una sonrisa. Sacó una piruleta del bolsillo y le quitó el papel mientras su mirada ascendía desde el pantalón corto de Sadie hacia su camiseta, para detenerse finalmente en su cara. Cuando sus miradas se encontraron, Justine no apartó la vista.

—¿Quién es el Hombre Alto? —preguntó Sadie.

—Vive en el bosque —respondió Marie, inclinándose hacia delante para coger el paquete de Opal Fruits que Helen tenía en la mano.

—Puede verlo todo —añadió Ellie, empujando las gafas hacia el entrecejo.

—Es un asesino. —Justine apoyó la espalda en el banco con una sonrisa—. Viene por las noches y se te lleva.

—Hace cinco años se llevó a una niña de mi calle —dijo Ellie, jugando con nerviosismo con el bajo de la camiseta—. O eso, al menos, me han contado.

—No es verdad —dijo Helen, enlazando el brazo de Sadie—. Dejad ya de asustarnos.

—Es verdad. —Marie hizo una pelota con el envoltorio de un caramelo y se la lanzó a su hermana—. Pero no os preocupéis. Ahora que ya sabéis de su existencia, estaréis a salvo.

—No solo a salvo —dijo Justine, partiendo la piruleta con sus dientecitos blancos—. Sino que, además, si se lo pides puede hacerte especial. —Se levantó del banco y miró de forma exagerada el reloj, un Pop Swatch de color morado y amarillo que Sadie llevaba semanas contemplando en el escaparate de la joyería del pueblo—. Tengo que irme. Seguid al tanto por si se oyen más historias sobre el Hombre Alto, niñas. Creo que le vais a gustar.

Marie contuvo una carcajada, pero Sadie se dio cuenta de que Ellie mantenía la vista clavada en el suelo y seguía retorciendo con nerviosismo el bajo de la camiseta.

—¿Es cierto eso de que mata niñas? —preguntó Helen con los ojos abiertos de par en par.

Ellie se levantó del banco repentinamente.

—Esto ya no me gusta —dijo—. No me apetece jugar.

Justine se encogió de hombros.

—Pues vete a casa. De todos modos, ahora no te necesitamos.

Sonrió a Sadie y a Helen, ignorando la mirada que le lanzó Marie. Solo Sadie se quedó mirando a Ellie cuando esta se marchó.

—Para responder a tu pregunta, Helen —dijo Justine. Recogió su bicicleta del suelo y le pasó una pierna por encima. Llevaba un pantalón vaquero corto con el bajo deshilachado y el bolsillo roto—. Sí, las mata. Mató incluso a su propia hija. —Empujó con desgana el pedal y se alejó de ellas por la orilla—. ¡Porque no hizo lo que él quería! —gritó por encima del hombro, y se perdió de vista.

1

1999

Le dio la impresión de que aquello estaba mal hecho casi de inmediato. Caminaban en dirección al sonido de la música, con la hierba rozándoles las pantorrillas, y él tenía ganas de dar media vuelta.

—¿Estás bien? —le preguntó ella, dándole la mano.

Miles la miró. Aquella mañana se había vestido de forma distinta, con un vestido de tirantes con estampado de margaritas y una rebeca blanca sobre los hombros, nada que ver con los pantalones de peto o los vaqueros anchos y las camisetas de tirantes finos que solía llevar. Era un esfuerzo a tener en cuenta.

—Sí —respondió él—. Estoy bien.

Aún se sentía mareado. Por solidaridad, quizás…, había oído decir que solía pasar. Por las noches, Sadie no paraba de leerle cosas, un torrente constante de «¿Sabías eso?», «Caray, esto sí que es curioso», y «Escucha bien esto», y todo era contradictorio, extraño, mágico; lo de comparar al bebé con la fruta y decir que poner música cerca del vientre lo haría más inteligente.

Recordó la expresión desdeñosa de su madre cuando, hacía poco más de una hora, él le había mencionado aquellas cosas para aligerar la tensión. Cómo le había llenado de nuevo la taza de té a Sadie, y luego a él. «Sí, seguro que la música clásica ayudará al pobre mocoso a criarse con más oportunidades». Cómo había visto la mano de su padre caer sobre la que ella mantenía pegada al brazo de la silla. «Frances, cariño». Y cómo su madre había suspirado y pestañeado una vez, luego dos, antes de ofrecerles un platito con galletas. «Lo siento, Miles. Sois los dos demasiado jóvenes».

—Entrarán en razón —dijo Sadie, presionándole la mano antes de soltársela para protegerse los ojos y mirar hacia el lugar donde se estaba desarrollando el festival.

Habían montado un escenario en la zona central del terreno, con casetas a ambos lados. Se veían nubes de humo y el olor a carne asada empezó a flotar hacia ellos en cuanto abandonaron el aparcamiento para enfilar la colina.

Solo por lo que acababa de decir, tenía ya motivos para quererla. Y sus padres entrarían en razón, seguro. Su único hijo estaba esperando un bebé, su primer nieto…, y sí, era posible que Sadie y él fueran demasiado jóvenes, llevaban solo un año de universidad a sus espaldas, pero las cosas sucedían siempre por algo, ¿no? A veces, el destino regía la vida.

Sadie se quitó la rebeca y se la ató a la cintura.

—Bueno, al menos ya está hecho —dijo, rodeándolo con el brazo—. Ahora, a disfrutar de la tarde.

Y con Sadie, todo era cosa del destino. Eso lo sabía.

Se preguntó qué estarían haciendo sus padres en aquel momento, aunque se lo imaginaba. Su padre habría abierto el armario para sacar la botella de ginebra buena y aquellas copas de cristal grueso que eran las favoritas de su madre. Estarían bebiendo en silencio, en el patio, y luego, más tarde, su madre empezaría a trajinar de un lado a otro de la cocina, preparando la cena y expresando sus opiniones con respecto al caso. Después, era posible que llamara a Miles.

—Creo que lo siguiente que tenemos que hacer es contárselo a tus padres —dijo, y notó que se tensaba.

—Me parece que será mejor que me encargue yo sola del tema —dijo, apartándose—. Imagino que no se pondrán muy contentos.

—¿Como los míos, te refieres?

Se inclinó para estamparle un beso en el hombro, pero el comentario jocoso perdió su gracia cuando el beso salió de su boca y recordó la cara de espanto de sus padres.

Sabía que iba a ser complicado. Rememoró el momento en que Sadie le dijo que estaba embarazada. Él estaba sentado en la estrecha cama de ella, en la residencia universitaria. La noche anterior había salido de copas con el resto de la gente de Sociología y, con la ayuda del pulgar, intentaba retirar los restos del sello de entrada a un local. Sadie llevaba dos noches sin salir, con la excusa de que tenía un virus estomacal. Pero el virus estomacal había resultado ser otra cosa. Algo que ahora empezaba a provocar una leve curvatura en su vientre siempre plano, algo que la semana siguiente verían en blanco y negro en una pantalla del hospital.

—Oye —dijo Sadie, deteniéndolo antes de llegar al festival. Lo miró a los ojos—. Todo irá bien —dijo.

Deslizó las manos por sus costados, recorriéndole las costillas. El contacto le erizó el vello a Miles, le dejó la boca seca.

—Lo sé —replicó, agachando la cabeza para besarla.

Al esbozar una sonrisa, Sadie le acarició los labios con los dientes.

La siguió para sumarse a la multitud. El bajo del vestido rozaba la hierba. Estaba asustado, claro que sí. Le costaba imaginarse que en menos de un año serían tres en el coche, tres siempre, donde quiera que fueran. Concentrarse en los estudios le resultaba últimamente mucho más fácil; era algo que, al menos, podía controlar. Algo práctico e importante que podía hacer por su futuro, por Sadie, por el bebé. La idea le provocaba una sensación cálida y graciosa en el pecho.

Pasaron junto a los primeros puestos: mermeladas, pasteles y queso de las tiendas del pueblo, objetos decorativos de madera y velas en el interior de frascos de cristal. Una compañera de clase de Sadie le había comentado lo del festival; Miles, obedientemente, había pasado la información a su compañero de piso, James, y a varios amigos más de su curso. Pero al ver toda aquella oferta de clase media, de mediana edad, le entraron escalofríos y deseó no haber venido.

—Dicen que el grupo que actuará después de este es muy bueno —comentó Sadie, que pasó junto a los puestos sin mirarlos, y de pronto todo volvió a estar bien.

Sabía que era un tópico —lo había intentado explicar una vez, borracho, sentado a la mesa de un pub con sus compañeros de piso, y se habían reído descaradamente de él—, pero nunca había sentido por nadie lo que sentía por Sadie. Era guapa, sí. Eso era evidente para todo el mundo. Y divertida, también, aunque quizás no todos alcanzaran a ver aquel aspecto de su personalidad. Su susceptibilidad descolocaba a menudo a la gente; sabía que Lila, la última novia de James, se había referido a ella como «un témpano de hielo» (y eso que James debía de haber sido generoso con el comentario y que seguramente el término que en realidad debía de haber empleado era «mala puta»). A Miles le había intrigado la barrera defensiva que erigía cuando conocía a alguien. Y se propuso derribarla.

Le acarició un mechón de pelo y se lo colocó detrás de la oreja. El viento intentó sacarlo de nuevo de allí.

—Has estado estupenda —dijo—. Con mis padres, me refiero. Gracias.

Ella volvió la cabeza para mirarlo y su boca esbozó aquella sonrisilla secreta que a él tanto le gustaba.

—Ahora somos solo tú y yo —dijo—, ¿verdad?

Y Miles comprendió que era así.

Al llegar a la zona del escenario, Miles se puso de puntillas y estiró el cuello para ver si veía a James y a los demás entre la muchedumbre.

—Vamos —dijo Sadie, tirando de él entre un grupo de adolescentes y abriéndose paso hacia el extremo del terreno—. Iremos donde los altavoces, te apuesto lo que quieras a que están allí.

Los amigos de Miles habían empezado a tratar a Sadie como si estuviera hecha de cristal o de algún material altamente explosivo y se peleaban casi entre ellos para ofrecerle una silla o un lugar mejor desde donde poder ver la pantalla. Le habían compadecido cuando les había comunicado la noticia dos semanas atrás; le habían dado palmaditas en la espalda y habían asentido solemnemente al escuchar sus palabras. «Estoy emocionado», había añadido, y eso les había hecho recalibrar su opinión, invitarlo a unos chupitos. Y ahora no hacían más que preguntarle cuándo era la ecografía, qué tal se encontraba Sadie, si tenían pensado conocer el sexo del bebé en cuanto fuera posible. Se reservaba su opinión para pensar en ello a solas en la cama, las noches que Sadie se iba a dormir a su habitación, una habitación que, sabía, tendría que abandonar en cuanto decidiera informar a la universidad de que colgaba los estudios. ¿Cómo vivirían? ¿Cómo podría seguir estudiando y ganando a la vez el pan para los suyos? Pensaba a menudo en el hecho de que ni siquiera había cogido jamás un bebé en brazos; no tenía ni hermanos ni hermanas, era el más pequeño de todos los primos. ¿Cómo lo haría? Había oído decir que tenías que sujetarle la cabeza, que eso era importante. Y también había oído hablar de lo del eructo, una palabra que le resultaba desconcertante. Tendría que comprar un libro sobre bebés y leerlo en privado. Varios, lo más probable.

No había ni rastro de James ni de nadie conocido, pero no se decepcionó por ello. Después de la mañana complicada e incómoda en casa de sus padres, la sensación de estar a solas con Sadie, de ser un equipo de dos contra el mundo, le resultaba cálida y protectora, una burbuja en la que permanecer encerrado durante el resto del día.

—Voy a buscar algo de beber —dijo—. ¿Vienes?

—Esperaré aquí. —Sadie miró a su alrededor. El lugar era bueno, justo donde el gentío se diseminaba y con una visión estupenda del escenario. A su lado había una buena extensión de césped por donde corrían los cables hasta un generador, y más allá un bosquecillo—. Miraré a ver si veo a los demás —añadió.

Miles se dirigió al puesto de bebidas más próximo y compró una cerveza para él y una Coca-Cola para Sadie. Después de plantearse por un instante comprar también un perrito caliente, emprendió camino de regreso hacia el lugar donde la había dejado, pero entonces vio de refilón una camiseta que le resultaba familiar. De color verde fluorescente, con las mangas un poco cortas. Observó el cogote de la persona, vio una mata de cabello oscuro y rizado, y supo que era James con su camiseta favorita, una antigualla, la camiseta de las Tortugas Ninja. Miles avanzó entre la multitud hacia él, abriéndose paso a codazos e intentando que no se le derramaran las bebidas. Estaba empezando a tocar otro grupo y la gente se agolpaba cerca del escenario. Miles perdió de vista a James una vez, luego dos, hasta que por fin reapareció en un hueco, a escasa distancia detrás de él.

Pero la persona de la camiseta verde se giró en aquel momento y resultó que no era James, sino un hombre veinte años mayor que él, con barba canosa y con una camiseta sin más estampado que un pequeño logotipo de Adidas en el pecho. Turbado, Miles dio media vuelta.

Examinó la muchedumbre con la mirada y se quedó sorprendido al ver la distancia que había interpuesto entre Sadie y él; tardó unos segundos en localizarla. Estaba aún en un extremo del terreno, pero se había trasladado hasta los árboles para quedarse a su sombra. Parecía un lugar raro donde instalarse, lejos de todo. Vio que ladeaba la cabeza, como solía hacer cuando estaba prestando atención a alguien, alguna amiga, imaginó, quizás la que le recomendó el festival. Dio un par de pasos más pero seguía sin poder ver quién estaba delante de Sadie, puesto que la sombra los engullía y el gentío trataba de empujar a Miles de nuevo hacia el escenario.

Sadie estaba diciéndole alguna cosa a quien fuera y entonces, con una punzada de terror, vio una expresión de miedo en su cara. Vio que se alejaba de la zona de sombra, llevándose una mano al vientre en un gesto protector. Estaba blanca, los ojos abiertos de par en par, como una niña asustada.

Miles se abrió paso entre la gente y la cerveza se removió con energía en el interior del vaso de plástico. Cuando el sol salió de detrás de una nube lo deslumbró, recibió el codazo de alguien en las costillas. Los primeros acordes de la banda empezaban a sonar a todo volumen por los altavoces. Vislumbró de nuevo la imagen de Sadie, la expresión de miedo que la había dejado boquiabierta seguía allí. El cantante se acercó al micrófono, el público avanzó hacia el escenario y volvió a perderla de vista.

Se abrió paso entre un grupo de chicas, tropezó con una bolsa que había en el suelo, se liberó por fin de los apretujones y quedó enfrente de la zona despejada. Giró hacia la izquierda y vio a Sadie, todavía de espaldas a él, con toda su atención fija en los árboles que tenía delante. Cuando recorrió la poca distancia que los separaba, se dio cuenta de que volvía a estar sola. En cuanto llegó a su lado, extendió el brazo, le tocó el hombro y ella se giró bruscamente. Su expresión se suavizó cuando se dio cuenta de que era él, aunque el miedo («es terror —le dijo una voz en el interior de su cabeza, corrigiéndolo—, un terror descontrolado») seguía presente en sus ojos y su mano presionaba aún con fuerza el lugar donde supuestamente estaba creciendo su hijo.

—¿Estás bien? —le preguntó—. ¿Qué ha pasado?

Se apartó aunque no, se dio cuenta Miles, sin antes lanzar otra mirada a sus espaldas, hacia la zona sombreada del bosquecillo.

—Oh, nada. Un tío que estaba borracho, ya sabes cómo son. Vamos. Acerquémonos un poco más.

Miles abrió la boca para replicar, pero Sadie se había puesto ya en movimiento y le había arrebatado de la mano el vaso con la Coca-Cola, medio vacío a aquellas alturas.

No era la primera vez que pasaba. Sadie era guapa, se recordó Miles mientras la seguía hacia la seguridad del escenario; los hombres la paraban cuando estaban entre mucha gente y en los bares e intentaban hablar con ella, intentaban tocarla. Pero por qué, se preguntó, notaba que el corazón le latía aún con tanta fuerza en el pecho. Miró de nuevo hacia los árboles, salpicados ahora por la luz dorada del sol. Podía ver entre los troncos el campo que se extendía más allá. No había nadie.

Miró de reojo a Sadie. Tenía la mirada clavada en el grupo que estaba actuando, movía levemente la cabeza al ritmo de la música. Bebió un poco de su vaso, sin separar aún el brazo de su vientre.

Había sido su mirada, pensó Miles. Había tenido miedo, lo había visto, sí, había visto el terror pasar fugazmente por su cara. Y había sido la nitidez de su expresión lo que le había asustado tanto, pero había sido algo más; algo más que él también había visto. Cayó en la cuenta justo en el momento en que el grupo empezaba a tocar su segunda canción y vio que miraba de nuevo en dirección a los árboles: reconocimiento. Familiaridad. Sadie se había quedado aterrorizada, sí, pero de algo que no era tan nuevo para ella como lo era para Miles.

2

2018

El equipo se reúne por primera vez con Amber Banner en la habitación del hotel donde se aloja, en West Los Ángeles. Va vestida con el albornoz de felpa del hotel y se ha recogido prácticamente todo el pelo en un moño en lo alto de la cabeza. La colcha está arrugada a los pies de la cama, la sábana bajera a la vista y una de las almohadas se desliza poco a poco hacia la moqueta oscura. En el suelo hay una bandeja del servicio de habitaciones, donde una montaña de tortitas absorbe lentamente su cobertura de azúcar y un plato con melón supura lágrimas rosadas. En la esquina, dos bandejas más, abandonadas, con el almíbar endureciéndose en los platos y los cubiertos cruzados, desprenden un olor fétido y caliente.

Se deja caer sobre el colchón y suspira. Mira cómo van entrando en fila india, esquivando los charcos de vestidos tirados por el suelo, las obscenas formas curvilíneas de medias y bragas. La mesita está abarrotada de bolsas de regalos, cestas y flores, las tarjetas que los acompañaban esparcidas por el suelo, la fruta descomponiéndose. Sonríe.

La sonrisa le hace sentirse a Greta como si estuviera en el zoo, como una niña que se acerca al recinto del tigre.

—Amber, soy Greta. Hemos hablado por teléfono un montón de veces.

Amber la mira con la cabeza ligeramente ladeada. Sus dedos juegan con el cinturón del albornoz.

—Eres joven —dice por fin.

Sus ojos, activados por la cafeína, se mueven constantemente entre los dos chicos, el micrófono con funda de peluche y los reflectores desplegados. Hace un gesto con la mano y Greta retira el taburete de color rosa malvavisco que hay junto al escritorio y toma asiento con torpeza, coge el fajo de papeles que lleva bajo el brazo y lo deposita sobre sus muslos.

—Queríamos filmarte mientras te preparas —dice Greta—. Sé que tienes una mañana muy ocupada.

Supone que el coche estará esperando fuera, que el chofer estará entreteniéndose mirando el teléfono y que, mientras, los estudios que Amber tiene que visitar empezarán a cobrar vida: los focos encarados hacia los escenarios, las sillas de brazos colocadas en su sitio, un público impaciente formando obedientemente cola en el exterior mientras la luz del sol se extiende sobre el asfalto. Televisión matutina, la peor pesadilla de Greta. Tiempo atrás, en Londres, estuvo trabajando como becaria en un magazín diario y, al cabo de un mes, consiguió un puesto estable y con sueldo. Recuerda cuando llamó a sus padres a Michigan para contarles que su hija, con solo veintidós años y seis meses después de salir de la universidad, había dado un paso más en la carrera profesional que había decidido emprender cuando se marchó de casa. Sabía que no se habían tomado como algo personal el que decidiera cambiar Dearborn por Inglaterra a la primera oportunidad, pero contarles aquello fue una sensación increíble: sí, había merecido la pena. Todo estaba yendo según el plan. Y si omitía algunos detalles sobre lo que el puesto realmente conllevaba (un ciclo interminable de mover mobiliario, trasladar invitados, recibir gritos, equivocarse), pues todo iba bien. Porque, al final, todo había salido según su plan, y ahora estaba aquí, nueve años y muchos puestos de trabajo después, delante de Amber Banner como prueba de que aquello era verdad.

Suena el teléfono en el bolso y hurga en su interior para localizarlo entre lápices de memoria, resguardos de aparcamiento, pañuelos de papel arrugados y tubos pegajosos de crema de protección solar. Amber la observa con el desinterés de un gato.

Greta mira el mensaje: Federica. ¿Cómo es? Perdóname. No he podido pillar un puto avión.

En Londres son las dos de la tarde. Greta se imagina a Federica preparando dos cafés más, su mano acariciando la nuca de su novia mientras deja una de las tazas junto al ordenador portátil. Federica saliendo al balcón, ansiosa por la primera semana de rodaje, aunque no lo bastante ansiosa como para intentar coger uno de los muchos vuelos que parten de los aeropuertos de Londres durante los dos días siguientes. Habrá excusas como la de ahora y será Greta quien tendrá que encargarse de que todo fluya adecuadamente, de que se genere una relación de confianza. Será Greta quien tendrá que intentar desmontar la fachada de «princesa de hielo» que Amber Banner ha adoptado ante los medios de comunicación británicos, esa calma gélida que ha horrorizado a tantos, y encontrar algo oculto en lo más profundo de su persona, una verdad desconocida sobre la que construir el documental.

Amber permanece serenamente sentada mientras Tom se inclina hacia ella y le acerca a la mejilla una mano cubierta de pecas para verificar los niveles de luz. Amber tiene los ojos ennegrecidos por el rímel del día anterior, pero la piel se ve limpia y suave, con la excepción de una leve cicatriz en la mejilla izquierda. Bajo la luz de primera hora de la mañana, con la cara de perfil, parece perfecta para una portada. Greta recuerda la fotografía de Amber que Federica tiene colgada encima de su mesa en Londres. Extraída de un periódico e impresa en tamaño A3, la imagen que ha aparecido en los programas de todos los canales, en todas las portadas a lo largo de los dos últimos meses: Amber en la escalinata de los juzgados, con el cabello recogido en una recatada cola de caballo y una camisa de color blanco perfectamente planchada y abotonada por debajo de su elegante cuello. El destello de los flashes empaña los perfiles de la imagen, donde se ven también algunas manos empujando micrófonos hacia ella. Y una sonrisa tensa arqueando su boca, una mirada hacia la cámara desafiante y firme. El final de una historia que había llenado las páginas de la prensa sensacionalista…, y el inicio de otra.

—Tengo que estar en los estudios de la NBC en media hora —dice Amber, y bosteza de forma tan exagerada que Greta alcanza a ver las manchas de almíbar en la parte posterior de la lengua, el interior carnoso y rojizo de la boca—. Sí, no pasa nada si filmáis. Me da igual, podéis filmarme todo lo que queráis.

Greta nota que Luca y Tom se instalan detrás de ella; percibe la ausencia de Julia, la que era su nueva asistente de producción. Julia era otra promesa hecha y abandonada por Federica, otra llamada que se le pasó por alto, y cuando Greta decidió que se encargaría ella de hacerla, Julia ya había aceptado otro trabajo aun teniendo los vuelos destino Los Ángeles reservados para el día siguiente. Tom, Luca y ella tendrían que apañarse como un equipo reducido de tres personas; tendrían que pasar los cinco días siguientes empapados permanentemente en sudor, cargando los trastos de una localización a otra, intentando estar a la altura de la visión en mutación constante que Federica tenía del documental.

Intenta no molestar a Luca, que está tratando de encontrar un lugar donde ubicar el micrófono para que no proyecte sombra sobre la imagen.

—Y bien, Amber —dice, caminando por la moqueta e intentando liberar la punta de la chancleta del tirante del sujetador donde se ha quedado enganchada—. ¿Algún cambio con respecto a la agenda de la que hablamos? ¿Te va bien que cubramos todos esos aspectos? Sé que no es fácil hablar sobre todo lo que ha pasado.

No puede evitar preguntarlo, aunque sabe que Federica se enfadaría. Amber es una persona adulta desde el punto de vista legal, aunque sea desde hace poco tiempo, y ha firmado además un contrato. Es un tema del que ya se ha hablado, lo ha hecho Greta, Federica, el canal. Pero Greta no puede evitarlo. No puede evitar querer ofrecerle a Amber una salida, por mucho que sea evidente que a Amber no le interesa.

—¿Seguís pensando en diez episodios?

Amber se inclina y toca un trozo de melón, como si fuera a cogerlo. Sus dedos se quedan allí, sus ojos se clavan en Greta.

—Depende de la cantidad de material que tengamos —responde Greta—. Espero que sí.

Amber retira la mano. Se la limpia en el albornoz.

—¿Y sigue mi padre diciendo que no piensa hablar con vosotros?

Suena de nuevo el teléfono de Greta, una buena excusa para ignorar la pregunta sobre Miles. Sale al pasillo y responde a la llamada de Federica justo antes de que salte el contestador.

—¿Qué tal va? ¿Qué tal ella?

—Acabamos de llegar, literalmente. Se la ve bien. Feliz.

—¿Estáis filmándola mientras se prepara, como yo quería?

—Sí.

—Perfecto. Estupendo. Me encanta, la idea de ver cómo cambia para poner la cara que muestra al público. Seguro que sin maquillaje parece mucho más joven, ¿no?

—Sí, supongo —responde Greta.

No está segura del todo. Se ha acostumbrado hasta tal punto a ver imágenes de Amber Banner, a leer expedientes, artículos y columnas de opinión sobre las cosas que ha hecho, que a menudo resulta fácil olvidarse de que es una chica de dieciocho años. Una chica que ha sido filmada riendo con su abogado mientras esperaba fuera de la sala de audiencias. Una chica de dieciocho años que supuestamente ha firmado un contrato con un representante de jóvenes promesas menos de cuarenta y ocho horas después de dejar de estar bajo custodia policial. Una chica que el mundo ha visto a través de una fotografía borrosa hecha con un teléfono, donde aparece con una camiseta clara empapada en sangre y con un hilillo de sangre seca en la comisura de la boca.

—Mira —dice Federica—, sé que hemos programado una agenda con ella, lo cual está muy bien, pero sería estupendo si pudieses intentar llegar más al fondo. Lanzarle un par de preguntas trampa, intentar pillarla desprevenida. Ah, sí, y cuando tengas un momento a solas con Tom, recuérdale que estaría bien dejar una cámara rodando de vez en cuando. Cuando estéis por ahí con ella y tal.

Greta se muerde el labio.

—¿Te refieres a filmarla sin que ella lo sepa?

—Me refiero a eso, sí, pero dicho de esa manera suena fatal. No, no se trata de esconder cámaras en su habitación y cosas por el estilo. Pero ya sabes a qué me refiero. Normalmente, lo mejor siempre sale de la boca del entrevistado cuando cortas. Así que… quizás alguna que otra vez hacer que piense que has terminado antes de lo que en realidad terminas.

Greta guarda silencio, el teléfono le quema la oreja. El pasillo, con su papel pintado con estampado en relieve y su moqueta a rayas, parece prolongarse eternamente.

—Mira, la cuestión es, Greta… La prensa sensacionalista ha empezado a hablar más sobre lo de su libro. Corren rumores de siete cifras, aunque no estoy segura de que sea verdad. Pero está pasando, eso está claro. Y ya se sabe…, un libro no es un documental. El libro será la versión de Amber, el lado de Amber, su verdad editada. Nosotros tenemos que conseguir algo más. Ahí hay algo más, aparte de su versión. Estoy convencida. Y tenemos que sonsacárselo si queremos que esto funcione.

—De acuerdo, lo intentaré.

—Siento mucho no estar aún ahí. Sé que es un momento asqueroso para sacar a relucir la carta de los «asuntos personales», pero esto no podía esperar. Te lo explicaré cuando nos veamos. Y confío en ti. Sé que lo entiendes. Será tu gran oportunidad, créeme.

—Tranquila, no pasa nada. Espero que todo salga bien. —Se sonroja, abochornada. El sonido de la risa de Amber se filtra a través de la puerta—. Creo que tendría que ir pasando.

Cuando entra otra vez en la habitación, se encuentra a Amber sentada frente al espejo maquillándose mientras Tom la filma. Luca ha encontrado su lugar junto a la mesita de noche, donde se apilan periódicos norteamericanos de los últimos dos días junto con las publicaciones de la prensa sensacionalista británica que han traído ellos. La llegada de Amber a los Estados Unidos ha significado una nueva oleada de prensa, el relato de nuevo de la historia una y otra vez. Mientras que los medios británicos no se han mostrado amables con ella —Greta recuerda perfectamente una columna publicada en el Mail en la que se relataba que Amber Banner representa todo lo malo de la juventud actual—, los norteamericanos, que han llegado con retraso a la fiebre Amber, parecen haberse conmovido con ella y su terrible historia, sus trágicos inicios en la vida. La revista que corona el montón tiene una fotografía de ella a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, bocabajo, con gafas de sol como una estrella de cine. ¡Amber Banner llega a Hollywood! Luca mira a Greta con cara de exasperación.

Ella le responde con un amago de sonrisa y se aleja.

—Y bien, Amber, ¿te apetece el programa de hoy?

Amber se encoge de hombros y presiona un pincel sobre una paleta de sombras de ojos. Se aplica la sombra sin soplar el exceso y la mejilla se mancha con polvillo gris.

—No especialmente. Pero poder hablar sobre cosas es agradable. Ahora que el juicio se ha acabado.

—¿Para dejar las cosas claras?

A Greta no le gusta nada el cambio que percibe en su tono de voz cuando piensa en que puede incluso acabarse escuchando en el documental. Es como si estuviera leyendo un guion, pero sabe que tiene que apañárselas sola, que tiene que intentar adivinar qué es lo que quiere Federica aunque Federica no esté ni siquiera en el mismo continente que ella.

Amber sonríe a su propia imagen reflejada en el espejo. Greta sabe que a Tom, que está detrás de ella, le encanta esta toma. Tom se acerca, se detiene y Amber parece seguirle la corriente porque se detiene también un momento. Y dice entonces:

—Exactamente.

3

2000

Miles se despertó con sensación de miedo, como siempre últimamente. Resultaba gracioso, pensó, medio dormido, ser capaz de aplicar el término «siempre» a algo que llevaba pasando hacía apenas una semana. Pero hacía solo ese tiempo; podía contar mentalmente los días. Hacía diez días que Amber había nacido. Tres días desde que Sadie le dijo que su hija era víctima de un maleficio.

A menudo tenía la sensación de que su vida avanzaba a cámara rápida; de que el tiempo desde que Sadie le comunicó que estaba embarazada y el bebé había llegado al mundo había transcurrido en un abrir y cerrar de ojos. Se habían mudado desde la residencia a un minúsculo piso del bloque para familias universitarias, a escasa distancia andando del campus. Y todo había ido bien, todo había sido muy emocionante: los meses con el vientre de Sadie cada vez más voluminoso, la imagen de la ecografía pegada con un imán a la nevera, luego dos imágenes, una fotografía de los dos en el registro civil ocupando un lugar de honor encima del televisor.

Habían comprado cojines en una tienda de segunda mano para darle un poco de vida al sofá marrón, tenían el sórdido dormitorio repleto de montañas de ropita blanca. El curso también le iba bien. Se levantaba temprano cada día para leer, acompañado por su taza favorita, que dejaba reposar llena de café en el alféizar, mientras Sadie seguía durmiendo acurrucada en la cama, pegada a la huella que había dejado impresa él.

Y entonces nació Amber, y todo cambió.

El primer par de días posteriores al nacimiento se había sentido nervioso y agitado. Había habido un momento, justo después de que le entregaran a Amber y cuando vio la cara blanca como la cera de Sadie y la sangre encharcando el suelo, en el que estuvo convencido de que la perdería. Una transfusión de urgencia después de la cesárea de urgencia y habían hecho salir a Miles de allí con el bebé en brazos. La violencia de todo aquello lo había dejado conmocionado, había pasado días afectado por su reverberación. El aspecto poseído y agotado de su cara le sorprendía a diario en el espejo del cuarto de baño del hospital. Pero Amber comía bien, dormía bien, tenía una mata de pelo rubio cubriéndole su frágil cabeza. Lentamente, la sensación de ansiedad, de estar cayendo por un precipicio, empezó a abandonarle.

Y entonces, la primera mañana después de regresar al piso, lo había dicho. Sadie, recostada en un cojín para amamantar al bebé mientras Miles, medio dormido, se dirigía al baño, había mirado a su hija y había dicho «Lo siento».

En aquel momento no le había prestado atención, pero al volver había encontrado a Amber acostada en el lado de él de la cama, con un gimoteo que iba en aumento hasta acabar convertido en llanto, mientras Sadie permanecía sentada en una esquina de la cama, mirándola. Miles vio que todo estaba tal y como lo había dejado: una silla vieja apartada para dejar espacio al cambiador del bebé, un montón de ropita doblada abandonada allá encima. Miró otra vez a Sadie. Tenía ahora la mirada fija en la silla, el sujetador y la camiseta dejaban el pecho al aire. El llanto de Amber subía de volumen.

Miles, con el corazón retumbándole con fuerza, había pronunciado el nombre de Sadie. La sensación de alivio que evidenció la mirada de ella cuando lo miró fue abrumadora pero breve.

—Vendrán a por ella —había dicho, aunque con voz serena—. Está maldita, como yo.

Y entonces había mirado a su hija, de tan solo una semana de vida, y había mirado de nuevo a Miles.

—Lo siento —había dicho.

Y entonces, pese a que Amber estaba ya llorando, se había levantado de la cama y había salido de la habitación. Miles había tranquilizado al bebé mientras oía que Sadie trajinaba con cacerolas en el fregadero. Cuando le había anunciado con un grito que salía a comprar leche y había oído que se cerraba la puerta sin darle a él tiempo a replicar, había corrido al teléfono para llamar a su madre.

—Son momentos difíciles —le había dicho Frances, ignorándolo—. Tú no tienes ni idea. Se pondrá bien.

Pero no estaba bien. O, mejor dicho, no podía ponerse bien. Porque a pesar de que no había repetido aquello, la descubría constantemente estudiando a la pequeña con la mirada. La descubría verificando las ventanas, cerrando con el pestillo de seguridad la puerta en pleno día.

Peor si cabe, sin embargo, eran los susurros. Había sucedido solo una vez (que él supiera, añadía una voz incorporada de forma desagradable en su cabeza), pero no podía dejar de pensar en ello. Un día, al llegar tarde a casa después de sus clases, delirante por la falta de sueño, había abierto la puerta y había oído de nuevo el llanto de Amber. La había encontrado en su hamaquita, que habían comprado también de segunda mano, y la había cogido en brazos. El llanto lo volvió loco durante unos minutos. Había entrado en el cuarto de baño, que estaba con la puerta abierta, luego había irrumpido en el dormitorio. Esperaba encontrar a Sadie durmiendo. Pero estaba tan enfadado consigo mismo que ya no lo soportaba, y empezaba además a desinflarse después de que Amber se quedara de pronto en silencio y empezara a notar la humedad de su boca chupándole el hombro.

Sadie no estaba en la cama. Sadie estaba de pie, de espaldas a él, apoyándose con una mano en la pared. Sadie estaba ligeramente encorvada, inclinada sobre la misma silla…, susurrando.

«Ella no», consiguió entender, aunque después pensaría que se lo había imaginado. Pensaría que se había imaginado, por un segundo, ver no una sino dos sombras reflejadas en aquella pared mugrienta y con manchas de humedad.

Lo que no se había imaginado, y eso lo sabía, era la rabia que había visto en los ojos de Sadie cuando se giró y lo descubrió allí, y tampoco se había imaginado el portazo que le dio en las narices con la puerta del dormitorio. Aunque cinco minutos más tarde, cuando estaba en la cocina sosegando a Amber con un biberón de leche en polvo que había preparado con torpeza, fue como si no hubiera pasado nada. Sadie había entrado en la cocina y había empezado a cortar una cebolla y una zanahoria para el pastel de carne que por la mañana habían dicho que comerían.

Y de este modo, sí, había empezado a despertarse por las noches con una sensación de miedo. Le resultaba ya familiar, casi reconfortante, un viejo amigo, y así fue como aquella mañana estuvo a punto de volver a cerrar los ojos y dejar que se apoderara de él.

Pero se giró hacia un lado y su mano cayó sobre la frialdad de la sábana, en el lado de la cama que ocupaba Sadie. La luz era débil y gris y oyó que Amber empezaba a agitarse en el moisés, pero Sadie no estaba en su sitio y la esquina del edredón estaba doblada perfectamente.

Se levantó y el miedo empezó a acrecentarse hasta convertirse en una sensación más apremiante. Amber gimoteaba dormida, pero la dejó en el capazo. Pestañeó con fuerza para rechazar los últimos vestigios de sueño y salió al pasillo.

Lo supo enseguida, así se lo contaría más tarde a todo el mundo. Lo supo, lo percibió. Pero lo hizo igualmente: recorrió todo el piso mientras los gritos de la niña crecían en espiral para pasar de la contrariedad a la angustia. No le llevó mucho tiempo comprobar que todo seguía inmóvil y en silencio, que cualquier rastro de ella ya se estaba evaporando. La puerta de entrada no estaba cerrada con el pestillo de seguridad, la llave de ella estaba sobre la mesa.

No tardó mucho tiempo en comprender que se había marchado.

4

2018

A la hora de comer, Amber presiona entre sus dedos una tambaleante hamburguesa; el pan obedece, la sangre brota como un torrente. Clava los dientes en ella, su mirada se cruza con la de Greta y los pepinillos crujen. La deja de nuevo en el plato en cuanto comienza a masticar y ambas observan cómo el bollo recupera lentamente su forma y un hilillo de queso fundido se extiende más allá del borde del plato y se derrama sobre la brillante superficie de la mesa de madera. Da la impresión de que la cámara le trae sin cuidado, podría decirse que casi se ha olvidado de que está allí hasta que se gira para ofrecerle una patata frita a Tom.

—¿Qué tal piensas que ha ido? —le pregunta Greta, apartando su ensalada.

Amber se encoge de hombros y bebe un buen trago de refresco.

—Todo el mundo ha sido muy amable —dice cuando termina.

—¿Te resulta difícil hablar así sobre lo que pasó? ¿Seguir viéndote obligada a pensar en ello?

Coge de nuevo la hamburguesa y la mira. Otro hilillo de queso se desprende poco a poco e inicia su inevitable viaje hacia la mesa. La sangre impacta contra el plato con un lento tictac.

—No —responde Amber por fin, mirando a Greta—. No, ahora que puedo hablar del tema me siento bien haciéndolo. —Vuelve a encogerse de hombros y le da un mordisco a la hamburguesa—. Es fabuloso.

Greta mira a su alrededor. El restaurante está medio vacío; hará cosa de una hora que ha pasado la hora punta del mediodía. No hay paparazzi, lo cual es de agradecer. Sabe que Tom habría querido filmar una escena así. Se imagina ya el proceso de edición: probablemente en blanco y negro, probablemente con la voz en off de Federica. Tal vez incluso en cámara lenta, con los flashes de las cámaras explotando contra las ventanillas tintadas del coche, con las bocas de los fotógrafos abriéndose y cerrándose para reclamar la atención de Amber cuando ella se gira. Podría utilizarse a lo mejor para los títulos de crédito.

Amber está observándola con una sonrisa asomando en las comisuras de su boca. Lo sabe, piensa Greta. Sabe que Greta no tiene ni idea de lo que está haciendo. Que a las dos las han abandonado allí, aunque solo una de ellas avanza con dificultades. Amber se recuesta en su asiento y bosteza. Greta tose para aclararse la garganta antes de volver a hablar.

—¿Ni siquiera te molesta? —pregunta—. ¿Ser conocida? ¿Que la gente te pare por la calle? ¿Ni siquiera te resulta extraño que sepan más sobre tu infancia que tú misma? Hay gente que incluso ha escrito tesis al respecto.

Exagera, ha sido solo una persona. Una persona que comenta religiosamente cualquier artículo online que se publica sobre los Banner, que tiene su propia página web sobre la familia y su historia. Una página web de varias, cierto, pero la única que incluye una tesis completa que se puede descargar. Una investigación reciente llevó también a Greta hasta el mundo más exasperante de la fanfiction de Amber y Sadie Banner: foros, relatos y novelas enteras publicadas online sobre la condenada madre, la hija maldita y el Hombre Alto.

Amber ríe y el corazón de Greta empieza a acelerarse. A Federica le gustará esa risa, breve y amarga. Lo más probable es que utilice este clip inmediatamente después del que se ha filmado durante el programa de entrevistas de esta mañana, donde Amber aparece dulce y superbritánica, donde las lágrimas caen suavemente y sin mocos. Cuando la presentadora ha tenido que coger también un pañuelo de papel y la maquilladora se ha visto obligada a acercarse corriendo al plató en cuanto Amber lo ha abandonado durante la pausa publicitaria. Sí, a Federica le gustará, sobre todo por el silencio que sigue ahora, con Amber mirando por la ventana. Lo público y lo privado. Los pensamientos que se retuercen bajo la superficie de la nueva cara famosa de Gran Bretaña.

La asesina más solicitada de Gran Bretaña.

Dejan a Amber en el hotel, donde se ha reservado un montón de horas seguidas en el spa. En el coche, sentadas en el asiento de atrás, le coge la mano a Greta.

—¿Me tiño de rubia? Rubia rubia, me refiero. ¿Sabes ese tipo de rubio que es casi plateado? ¿Como un blanco con matices violeta?

Greta, que lleva las mechas tan descuidadas que le alcanzan incluso la altura de las orejas, emite un sonido evasivo.

—Es un look que se lleva mucho, aunque exige un montón de mantenimiento, imagino.

Amber arruga las facciones y aparta la vista. Suelta la mano de Greta. Cuando paran delante del hotel, salta y hace estallar un globo de chicle.

—¿Quedamos así hasta mañana?

—Sí, nos vemos mañana —confirma Greta.

Resiste el impulso de decirle a Amber que si cambia de color de pelo habrá incongruencias en el documental, que Federica se cabreará. Pero ¿por qué no cambiárselo? ¿Por qué no cabrear a Federica? Amber es lo único de la producción que no puede ni planificarse ni controlarse y Greta sabe perfectamente que el asunto empieza a frustrar a la famosa Federica Sosa. Se dio cuenta de ello durante los últimos días en Londres, después de que Amber eludiera no una, sino cinco llamadas telefónicas de Federica, después de que una reunión que tenían planeada tuviera que reprogramarse dos veces hasta acabar cancelándose. Una cena de celebración entre directora y protagonista se desintegró rápidamente después de que Amber engullera cuatro cócteles y anunciara que le apetecía ir a bailar y no al elegante club privado que Federica tenía pensado. Por lo tanto, a Greta no le sorprende que los «asuntos personales» de Federica, tan abundantes, sean lo suficientemente importantes como para pasarle la responsabilidad a ella en esta fase del proyecto. Greta, que necesita este documental para alcanzar el éxito y que, por lo que a Federica se refiere, posee un historial excelente en cuanto a gestionar («manipular», sugiere una vocecilla) personajes complicados como Amber («No eran como Amber», insiste la voz, y se ve obligada a ignorarla).

Ya en su motel barato, haciendo caso omiso a los golpes del cabezal de la habitación contigua y al gemido de las sirenas que suenan a un par de manzanas de distancia, abre el ordenador y se sienta a mirar el correo. Ninguna novedad —lo cual, de por sí, es bueno—, aunque hay que pensar que en Londres es última hora de la tarde y que Federica estará seguramente preparándose su primer vodka con tónica, o tal vez el segundo. Relee un mensaje de Hetty, su compañera de piso, que recibió ayer y que abrió a mitad de la noche anterior, cuando no podía dormir. Como siempre sucede con los mensajes de Hetty, va directa al grano: su otra compañera de piso, Lisette, quiere celebrar una cena de cumpleaños la semana que viene. Escribe una respuesta rápida dando su conformidad; por entonces ya estará de vuelta en Londres y sabe que dedicará diecinueve horas diarias a investigar, revisar metraje, intentar ayudar a Federica a encontrar esa «cosa» misteriosa que convertirá el documental en el hecho más trascendental del caso Banner, además de estar en todas las tomas que se hagan con Amber. Pero sacará tiempo de donde sea para estar presente en la cena, se dice. Lleva solo seis meses compartiendo piso, mientras que Hetty y Lisette llevan tres años juntas; estar implicada en este tipo de cosas es agradable. E importante, se recuerda. Importante tener algo más, algo distinto a todo esto. No quiere volver a caer en ese error.

Una vez enviado el mensaje, abre otra ventana y entra en la página que comparte todo el equipo. Ve el icono de Tom en la esquina; debe de estar trabajando con el material que se ha rodado durante el día. Ve que Federica ha incorporado sus notas revisadas a la carpeta, y descubre que por fin puede comprender, lo cual resulta preocupante, su versión exclusiva e inconsistente de la taquigrafía.

No está con ganas de leerlas, de modo que mientras espera a que Tom suba el nuevo material, repasa parte del trabajo de preparación que se hizo en Londres. Carpetas y carpetas de notas y casos de estudio compiladas por Federica y ella. Entrevistas y grabaciones antiguas, fotografías de la policía. Se tumba bocabajo en la cama, que cruje con el peso, y abre una de las entrevistas que llevó a cabo Federica, etiquetada correctamente por una vez: Garrett 23/02/18 FS.

El aspecto de David Garrett es tan oleoso como empalagoso era el sonido de su voz cuando Greta lo llamó para programar la entrevista. Se agita con nerviosismo en la silla de plástico de la cafetería y la dura luz blanca del foco captura las manchas de grasa de la nariz y de la frente, las sombras oscuras que se extienden bajo el sobaco de la camisa.