Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Schriftsteller Peter Gabriel erzählt autobiographisch inspirierte Geschichten aus Westfalen und dem Ruhrgebiet. "Fern im Osten hängt die Sonne wie eine ausgestanzte Messingscheibe. An den Birkenzweigen rascheln die letzten Blätter. Es riecht nach Kartoffelfeuern und nassem Laub, Klaus und ich springen von den Fahrrädern und stellen sie gegeneinander. Wir werfen die Schultaschen auf den Boden und lassen uns behaglich stöhnend nieder. Solch ein Morgen ist viel zu schade, um ihn in der Schule zu verbringen. Fliegeralarm um halb acht betrachten wir als ein Gottesgeschenk." - Aus "Fliegeralarm um halb acht"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Copyright © 2016 Peter Gabriel, Drensteinfurt Alle Rechte vorbehalten Foto: Privatbesitz Peter Gabriel, Drensteinfurt Umschlag und Satz: Peter Gabriel, Berlin Druck und Verlag: epubli, Berlin ISBN: 978-3-7418-2280-3 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Mit hochachtungsvollem Glück-Auf

Am 3. Juni 1896 schrieb mein Großvater an den Grubenvorstand der Zeche vereinigte Dahlhauser Tiefbau: «Euer Hochwohlgeboren bitte ich ganz ergebenst, falls, wie ich erfahren noch einige Steiger auf den Euer Hochwohlgeboren unterstehenden Zechen angestellt werden, mich gütigst zu berücksichtigen. Ich habe mir erlaubt, den Lebenslauf nebst Zeugnissen beizufügen. Mit hochachtungsvollem Glück-Auf!» Es folgt der Namenszug: August Gabriel.

Der unlinierte, zum Vorschreiben benutzte Briefbogen ist genau in der Mitte gefaltet, links stehen Absender und Anschrift, rechts Bewerbung und Lebenslauf. Von allen Zechen, auf denen der junge Mann gearbeitet hatte, konnte er Führungszeugnisse vorlegen. Zusammen mit dem Abkehrstempel galten sie als Nachweis einer ordnungsgemäßen Kündigung. Wer wegen Streikhetze, Aufreizung zum Klassenkampf, sozialdemokratischen Umtrieben und ähnlichen Delikten entlassen worden war, stand auf einer der berüchtigten schwarzen Listen, die von den Personalabteilungen der Zechen geführt und untereinander ausgetauscht wurden. Er fand kaum wieder Arbeit.

Die Stimmung im Revier um die Jahrhundertwende wird charakterisiert durch den Leserbrief eines Bergmanns an die Gelsenkirchener Volkszeitung aus dem Jahr 1889. Im Streb, schreibt er, drohe dem Kumpel das Hangende auf den Kopf zu fallen. Über Tage bekomme die Plempe (den Säbel) des Gendarmen zu spüren, wer nur den Mund aufmache, satt zu essen und menschenwürdige Unterkunft für sich und seine Familie verlange. – Hinter diesen Worten spürt man noch die Emotionen, die der erste große Bergarbeiterstreik im Mai 1889 ausgelöst hatte. Sprichwörtlich bekannt war das raue Arbeitsklima in der Grube, nicht umsonst trugen viele Steiger einen Revolver bei sich, wenn sie einfuhren. Trotzdem drängte es immer wieder junge Leute, den Steigerberuf zu ergreifen, auch meinen Großvater.

Mit vierzehn Jahren war er aus der Elementarschule entlassen worden und hatte als Tagesarbeiter auf «Maria Anna & Steinbank» in Höntrop angefangen. Marianne, wie die Zeche abgekürzt genannt wurde, war aus einem Erbstollen hervor gegangen und in englischen Besitz geraten. Schlagzeilen hatte ihr Bankrott Anfang der 1860er Jahre gemacht. Hart bedrängt von den Gläubigern war über Nacht die Direktion verschwunden. 1868 erwarb der Bochumer Verein die Zeche bei einer Zwangsversteigerung. Trotz aller Modernisierungsmaßnahmen hatte sie mit Einbrüchen und Wasser zu kämpfen und blieb unrentabel.

Während der ersten beiden Jahre lernte der Großvater den Übertagebetrieb gründlich kennen. Die Tatsache, dass er nicht gleich unter Tage eingesetzt wurde, verdankte er der preußischen Gesetzgebung, sie verbot die Arbeit Jugendlicher im Untertagebetrieb bis zum 16. Lebensjahr. Die jungen Hilfsarbeiter wurden bei der Gezähe- und Materialausgabe, der Wagenreinigung und auf der Hängebank beschäftigt. Am Leseband mussten sie zusammen mit älteren, nicht mehr voll einsatzfähigen Bergleuten als Kohleklauber arbeiten, also Steine aus der geförderten Kohle aussortieren. Die Arbeit am Band war stumpfsinnig, Abwechslung gab es nur, wenn sich junge Burschen fürchterlich wirkende Geschosse aus Zeitungspapier und Kohlenstaub an die Köpfe warfen. Die Kohle gelangte in die Separation, hier erfolgte die mechanische Sortierung nach Staub-, Fein-, Nusskohle usw. Das Separieren war Voraussetzung für die Kohlenwäsche, bei der mit Hilfe bewegten Wassers die leichte Kohle vom schweren Gestein getrennt wurde.

Nach zwei Jahren fuhr der Großvater auf Zeche Marianne als Bremser und Schlepper ein und war bei dieser Arbeit bis zum 1. Mai 1887 tätig. Bremser und Schlepper, unter Tage für den Transport der Kohle zuständig, mussten die Kohlenwagen schieben, ziehen und bremsen oder als Pferdejungen die Züge zusammen stellen und begleiten. Die folgenden acht Jahre war der Großvater auf den Schächten I, II und III der Zeche Centrum in Wattenscheid, ebenfalls als Bremser und Schlepper, danach als Lehrhauer und Hauer beschäftigt. In dieser Zeit erlernte er unter anderem das Abteufen und Ausmauern von Schächten, den Ausbau mit patentierten Spurlatten und das Vorrichten von Seilbahnen.

Während Schleppern und Pferdetreibern nur 50–60 % des Hauerlohns zustand, verdiente der Lehrhauer bereits 90 %. Es war das Bestreben der meisten Bergarbeiter, möglichst bald als Kohlenhauer zu arbeiten. Betriebsführer Krämer von Schacht I stellte meinem Großvater das Zeugnis eines fleißigen und braven Arbeiters aus, der sich Vorgesetzten gegenüber stets zuvorkommend und durchaus lobenswert verhalten habe. Unter der Nummer 93257 wurde er als Hauer 1. Klasse zu den Spitzenverdienern gezählt, deren Schichtlöhne über vier Mark lagen. Abgezogen wurden davon dreißig Pfennige für Knappschaftsgefälle, Steuern, Lampenöl und Seife. Der monatliche Nettoverdienst eines Hauers betrug damals hundert Mark.

1893 meldete sich der junge Mann, zusammen mit 584 Bewerbern, zur Aufnahmeprüfung bei der Bergschule in Bochum an. Der Besuch war kostenlos, er bot strebsamen, jungen Leuten die Gelegenheit, neben der Arbeit das Bergfach zu studieren. Ohne das gute Führungszeugnis des Betriebsführers Krämer hätte mein Großvater nicht zu den 16,7 % angenommener Bewerber gehört. Der Bergbau, patriarchalisch regiert, erwartete von seinem Steigernachwuchs nicht nur eisernen Fleiß und Pflichtbewusstsein, sondern auch Gehorsam der Zechenleitung gegenüber.

Der zweijährige Kursus an der Bergschule begann im Oktober, je zwanzig bis dreißig Schüler saßen in der Klasse. Mein Großvater gehörte zu der einen Hälfte der Schüler, die von 15:00 bis 18:45 Uhr, mit einer viertelstündigen Pause, Unterricht hatten.

Morgens gegen halb fünf Uhr stand er auf und musste kurz vor fünf am Schacht sein. Auf dem letzten, mit Menschen beladenen Förderkorb ging es in die Tiefe. Die eigentliche Schicht begann um sechs Uhr, die Seilfahrt wurde also nicht auf die Arbeitszeit angerechnet. Mittags fuhr der Großvater mit den Steigern wieder aus, wusch sich, zog sich um und eilte nach Hause. Von dort ging es nach dem Mittagessen zum Höntroper Bahnhof und mit der Eisenbahn nach Bochum. Abends gegen acht Uhr war er wieder zu Hause und saß noch lange über seinen Büchern und Heften.

Unterrichtet wurde in Mathematik, Mechanik, Maschinenlehre, Markscheidekunst, Physik, Chemie, Bergbaukunde, Grubenrechnungswesen und Konstruktionszeichnen. Direktor der Schule war Bergrat Otto Schultz, unter seiner Leitung hatte sich die Anstalt zur bedeutendsten Bergschule Deutschlands entwickelt. Zum Lehrerkollegium gehörten: Dr. Broockmann, die Ingenieure Gellhorn und Herbst, Markscheider Lenz, Schaper und Althoff. Wenig beliebt waren die Bergwerksassessoren, die vor allem in Bergbaukunde unterrichteten. Sie sahen in den jungen Leuten ihre zukünftigen Untergebenen und behandelten sie entsprechend. Es kam vor, dass besonders schneidige Assessoren ihre Schüler das Aufstehen üben ließen, wenn es ihnen beim Betreten der Klasse zu langsam vorgekommen war.

Der von den Bergschülern seiner Strenge wegen gefürchtete Ingenieur Herbst behandelte in Mathematik: Ebene Trigonometrie, Stereometrie, Arithmetik und Algebra bis zu den Gleichungen zweiten Grades mit mehreren Unbekannten. Broockmann machte in der Chemie mit den wichtigsten Elementen und deren technisch bedeutsamsten Verbindungen bekannt. Er war Junggeselle, allgemein beliebt, konnte aber sehr ironisch sein. Die Fachwelt schätzte seine Arbeiten über Grubengas.

Im Hof der Bergschule diente ein zwanzig Meter tiefer Brunnen als Taucherschacht. Hier lernten die Schüler, die Pumpen zu bedienen, den Taucheranzug anzulegen und unter Wasser zu arbeiten. Die Tauchergruppe der Klasse D, zu der mein Großvater gehörte, bestand aus sieben jungen Männern, ein Tauchmeister leitete die Ausbildung.

Anfang August bekamen die Bergschüler Sommerferien, Mitte September fing der Schulbetrieb wieder an. Im letzten Jahr des Schulbesuchs war der Großvater Fahrhauer und verrichtete bereits Steigerdienste. Am 15. August 1895 fand die mündliche Prüfung statt, mein Großvater erhielt das Abschlusszeugnis mit der Gesamtnote «ziemlich gut». Die Prüfungskommission bescheinigte dem 26-jährigen, Betragen und Fleiß seien gut, der Schulbesuch sehr regelmäßig gewesen. Er hatte nun die Befähigung zum Maschinen- und Grubensteiger, konnte in der Hierarchie der Bergbaubeamten aufsteigen, allerdings nicht Obersteiger oder Betriebsführer werden. Dazu hätte es eines weiteren einjährigen Lehrgangs an der Bergschule bedurft. Die Herren des Lehrerkollegiums, der Kommissar des Königlichen Oberbergamtes und der Vorstand der Westfälischen Berggewerkschaftskasse bestätigten mit ihrer Unterschrift auch erfolgreiche Übungen im Tauchen und die Teilnahme am Unterricht in erster Hilfe bei Unglücksfällen.

Am 20. August 1895 begann mein Großvater als Hilfssteiger auf der Zeche vereinigte Dahlhauser Tiefbau, hier bewarb er sich im nächsten Jahr erfolgreich um eine Steigerstelle. Sein Gehalt, das in Goldstücken ausgezahlt wurde, betrug 120 Reichsmark im Monat, abzüglich des Knappschaftsbeitrages in Höhe von 5,2 Reichsmark. An Sonderleistungen gewährte die Zeche freien Brand (Kohle) und Dienstwohnung, im Werte von jährlich 50 bzw. 180 Reichsmark.

Im Frühjahr 1895 hatten der Großvater und die Höntroper Bergmannstochter Christine Hohoff bei dem Uhrmacher Blumenkemper in Bochum Verlobungsringe bestellt. Der Uhrmacher schickte sie per Nachnahme von acht Reichsmark zu und vermerkte auf der Rechnung: «Hoffentlich werden sie passen und zu Ihrer vollen Zufriedenheit sein. Mögen diese Ringe Ihnen beiderseits viel Glück und Segen bringen.»

Das Glück des Bergmanns blieb meinem Großvater bis 1917 treu, dann wurde er als 48-Jähriger bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte.

Paradetöpfe

Der Stolz meiner Großmutter Christine war ihre Küche. Die Einrichtung bestand aus einem Schrank, einer Anrichte, einem Tisch und vier Stühlen, einem Küppersbuschherd, der mit Steinkohle geheizt wurde und einer Konsole, auf der die «Paradetöpfe» standen. Sie standen nur da, wurden nie zum Kochen benutzt, aber regelmäßig einmal in der Woche mit Sidol eingerieben und blankgewienert. Im Laufe der Zeit hatte das Aluminium einen Glanz angenommen, der überirdischer Herkunft zu sein schien; ein geheimnisvolles, inwendiges Leuchten erfüllte den Raum. Elfenbeinfarbig waren die Küchenmöbel, strahlend weiß das Spülbecken, silbergrau die Herdplatte und bunt wie ein Orientteppich der mit Balatum ausgelegte Fußboden. Kaum anzufassen wagten wir Kinder die Türklinken; nach dem Putzen pflegte meine Großmutter sie mit alten Lappen oder Strümpfen zu umwickeln, damit nicht gleich wieder ein hässlicher Fingerabdruck auf dem Messing zu sehen war.

Besonders morgens, wenn das Sonnenlicht durch die Scheibengardinen in die Küche schien, der Kanarienvogel Hansi aus voller Kehle sang und sich der Pfeifkessel Mühe gab, ihn noch zu übertönen, herrschte eine wunderbare Stimmung in der Küche. Es roch nach verbranntem Holz, unter den Eisenringen knisterte das Feuer und warf seinen rötlichen Schein an die Decke. Im Winter spendete der Küchenherd den ganzen Tag über eine behagliche Wärme. Damit sie erhalten blieb, mussten ab und zu ein paar Schaufeln Kohle nachgefüllt und die Glut gestocht werden, wobei ein Funkenregen in den Aschenkasten fiel. Meine Schwester und ich liebten es, auf dem Stuhl sitzend, die Füße in den Backofen zu stellen, was Großmutter aber nicht gerne sah, da beim Hin- und Herwippen die scharfen Kanten der Stuhlbeine Spuren im Balatum hinterließen.

Ein großer Teil des Familienlebens spielte sich in der Küche ab. Hier wurde gekocht, gegessen, gebacken, eingeweckt, bügelte Großmutter, strickte Strümpfe, ondulierte ihr Haar mit einer Brennschere, las Großvater die Zeitung, schabte sich mit dem Rasiermesser die Bartstoppeln ab. Spiegel, Seife, Seifenschale und Pinsel standen griffbereit auf der Fensterbank über dem Spülbecken. – Zu den Besonderheiten der Küche gehörte ein Hörrohr, das in die Wand neben dem Herd eingelassen war und bis ins Kellergeschoss reichte; es ermöglichte die Verständigung zwischen den Etagen. Im Keller lagen zwei Räume, deren Fenster durch Eisengitter vor Dieben gesichert waren; in dem einen lagerten Vorräte, in dem anderen stand Großmutters Wäschemangel, ein Gestell aus Gusseisen mit Kurbel und zwei hölzernen Rollen, zwischen denen die Wäschestücke geglättet wurden.

Durch die vergitterten Kellerfenster sah man in den weiträumigen Hof, der von mehrstöckigen Häusern mit Balkons umgeben war. Im Sommer blühten hier Rosen, Flieder und Goldregen, Bäume gaben Schatten; windgeschützt an der Hauswand stand eine weißlackierte Bank, die meine Großeltern beim Einzug gestiftet hatten. 1926 waren sie Mitglied der gemeinnützigen Baugesellschaft geworden; in den Häusern gab es Vierzimmerwohnungen mit gekacheltem Bad und WC , damals keine Selbstverständlichkeit. Großmutter war Anhängerin der Kneippschen Naturheilkunde, zum morgendlichen Wasch-Ritual gehörten Sitzbäder, Wassertreten und Wassergüsse; durch die Badezimmertür war das Plantschen deutlich zu hören.

Gleich neben der Küche lag ein Balkon, auf der Brüstung standen grün lackierte Holzkästen, im Sommer waren sie mit Geranien oder bunten Pelargonien bepflanzt. Auf dem Zieharmonikabett lag mein Großvater oft, wenn wir zu Besuch kamen, sein leise rasselnder Atem verriet, dass ihm die verstopften Bronchien wieder zu schaffen machten. 1917 hatte er einen schweren Unfall in der Grube gehabt, sich das Rückgrat verletzt und seinen Beruf als Steiger nicht mehr ausüben können. – Von der Straße hörte man den Lumpensammler vorbeifahren, unermüdlich blies er auf seiner Flöte; Deputatkohle wurde gebracht; der Milchbauer bimmelte, der Kartoffelhändler verkaufte «Erdäpfel», er zog das Wort inbrünstig tremolierend in die Länge und betonte die letzte Silbe. Wenn er zwischendurch Luft holen musste, betätigte sich Hansi lauthals als Pausenfüller.

In den Herbstferien 1936 waren meine Schwester und ich ein paar Tage bei den Großeltern zu Besuch. Versehentlich stieß ich eines Tages an die Konsole mit den Paradetöpfen; unter großem Lärm polterten sie über den Küchenfußboden. Ich stand erschrocken da und starrte auf das Chaos, das ich angerichtet hatte. «Halb so schlimm!» sagte meine Großmutter nur, angelte die Töpfe mit dem Besenstiel unter den Schränken hervor und stellte sie der Größe nach wieder auf die Konsole. Dort blieben sie stehen, überlebten im Dritten Reich die Altmaterialsammlungen der Schul- und Hitlerjugend; die Töpfe standen noch da, als mein Großvater 1942 während eines nächtlichen Bombenangriffs starb, und die Wohnung nach Kriegsende von der englischen Besatzungsmacht beschlagnahmt wurde. Als die Tommys endlich wieder abzogen, hatten die Paradetöpfe ihren überirdischen Glanz verloren und waren nur noch gewöhnliche Kochtöpfe.

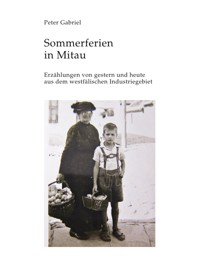

Sommerferien in Mitau

Einmal im Jahr, meist in den Sommerferien Juli-August besuchen wir die Großmutter in Mitau und bleiben dort mehrere Wochen. Fast zwei Tage dauert die endlos lange Eisenbahnfahrt von Dortmund-Dorstfeld nach Lettland; nachts schlafe ich als kleiner Junge im Gepäcknetz, während meine Mutter und die vier Jahre ältere Schwester Gertrud sich mit einem Platz auf der unbequemen Holzbank begnügen müssen. Mein Vater bleibt zu Hause; erstens bekommt er als Kokereiassistent nur zehn Tage Urlaub im Jahr, zweitens wäre die Fahrt für uns alle trotz des großmütterlichen Reisekostenzuschusses zu teuer. Sobald wir den Mitauer Bahnhofsvorplatz erreicht und eine der dort wartenden Pferdedroschken bestiegen haben, sind Hunger, Durst und Müdigkeit vergessen. Auf holprigem Pflaster geht es zum Markt, an der Trinitatiskirche vorbei, dann biegt der Kutscher links ab in die Doblensche Straße.

Großmutters Haus trägt die Nummer 8, es ist aus Holz gebaut, hat ein behäbiges Krüppelwalmdach und einen Giebelausbau über der Eingangstür. Rau und schneereich sollen die Winter in Lettland sein, deshalb besitzen die meisten Häuser hier Doppelfenster; um Zugluft und Kälte abzuhalten, werden die Scheiben im Oktober bis auf ein kleines Stück im Oberlicht zugeklebt; die Kleisterferien sind danach benannt. Der Schnee fällt in solchen Mengen, dass er am Ende des Winters mit Fuhrwerken aus der Stadt transportiert werden muss.

Rechts neben der Haustür hängt der eiserne Griff der Zugglocke; sie läutet eine Begrüßungszeremonie ein, die ich standhaft ertrage, einschließlich der lettischen Kosenamen wie Pinzing (Katerchen) und dergleichen. Über eine ausgetretene Sandsteinschwelle gelangt man in den Flur, wo der Weidenkorb steht, in dem Großmutter ihre Hüte aufbewahrt, prachtvolle Gebilde mit Schleiern und Straußenfedern, den sogenannten Pleureusen. Großmutter trägt immer einen Hut, wenn sie ausgeht; das bis zu den Schuhen reichende dunkle Kleid, der an einem Kettchen hängende Kneifer und die Lederhandtasche gehören zu ihrem Erscheinungsbild. Seit 1919 ist sie verwitwet, ich erinnere mich nicht, sie jemals in bunter Kleidung gesehen zu haben.

Vom Flur geht es in den Saal, wie das Wohnzimmer hier genannt wird; die Polstermöbel sind mit grünem Plüsch bezogen, haben lange, schwarze Fransen, gepolsterte Armlehnen und üppig geschwungene Beine. Auf der ovalen Platte des Mahagonitisches steht eine hohe, schlanke Vase aus Kristallglas, die sich besonders für langstielige Blumen wie Dahlien und Lilien eignet. Am Fenster über der kleinen Kommode hängt die «Toteninsel» von Arnold Böcklin, ein Farbdruck, hinter Glas und schwarz gerahmt, er gibt dem Raum eine eigenartige, melancholische Stimmung. Im Esszimmer nebenan befinden sich ein Ausziehtisch, Stühle und ein zweiteiliger Schrank, in dessen Fächern und Schubladen Haushaltsgerät, Geschirr, Bestecke aus schwerem russischen Silber und mehrere voluminöse Suppenlöffel untergebracht sind. Hier riecht es nach dem Brot, das auch im Schrank aufbewahrt wird. Beim Anschneiden versäumt Großmutter nie, nach russischer Art ein Kreuz mit dem Messer in das Brot einzuritzen. Altertümlich wirkt der Herd in der Kochküche; die sanitäre Einrichtung des Hauses besteht aus dem «Tantchen», einem Verschlag mit Plumpsklo – und aus einem Holzbottich, der als Badewanne dient.

In der linken Hälfte des Erdgeschosses wohnt Großmutter, die rechte teilen sich ihre unverheirateten Schwestern Wilhelmine und Charlotte; den beiden gehört Largo, ein großer, alter Hund, der immer müde ist und schläft. An die Mieter im Dachgeschoss, wo sich eine Vierzimmerwohnung und zwei Mansarden befinden, kann ich mich nicht erinnern. Zum Grundstück gehört ein gepflasterter Hof, an der Rückseite steht ein Schuppen für das Brennholz, mit dem die Kachelöfen geheizt werden, sie sorgen für gleichmäßige Wärme im Haus. In dem abgezäunten Gärtchen an der Schuppenwand ranken wilder Wein und Geißblatt, wachsen Sonnenblumen und Stockrosen, die Blüten sind das Ziel wilder Hummeln, bei deren Landung die Stiele heftig ins Schwanken geraten. Außerdem gibt es in Mitau Raupen mit langen, weichen Haaren, die ich mir gerne über den nackten Arm kriechen lasse. In einer Schublade des großmütterlichen Kleiderschranks liegt mein Spielzeug: ein Blechelefant, den man aufziehen kann und ein hölzernes Pferd auf Rädern, das beim Gezogenwerden den Kopf bewegt. Da wir nur einmal im Jahr nach Mitau fahren, warte ich immer sehnsüchtig darauf, das Pferd und den Blechelefanten wieder zu sehen.

Mitau – lettisch Jelgava – ist im Mittelalter eine befestigte Stadt und später Residenz der kurländischen Herzöge gewesen, dass Schloss mit der Fürstengruft und den verstaubten Särgen liegt zwischen Aa und Drixe. Auf dem Markt im Osten der Stadt werden Gemüse, Obst , Beeren, Pilze, Fisch, Gänse- und Hühnerküken, Tauben, Ferkel und junge Hunde verkauft. Nachts brechen die lettischen Bauern von ihren weit entfernt liegenden Höfen auf, zweimal wöchentlich erfüllt das Geklapper ein- und ausfahrender Marktwagen die Stadt. In Mitau gibt es aus Butter hergestellte Schmandbonbons; Piroggen, mit Fleisch oder Fisch gefüllte Teigtaschen; Kissel (die Betonung liegt auf der zweiten Silbe), einem angedickten Beerenpudding; Schmalunz, Apfelmus mit schaumig geschlagenem Eiweiß; Chalva, das aus reinem Sesam und Nüssen besteht und zum Tee gereicht wird. Besondere Anziehungspunkte für uns Kinder sind die Süßwarengeschäfte der Stadt, vor denen es schon auf dem Bürgersteig verführerisch nach Schokolade riecht; drinnen gehen uns die Augen über von all dem glänzenden, bunten Papier, den Schachteln und Verpackungen. – In Deutschland hat Adolf Hitler den ersten Vierjahresplan verkündet, Devisen sparende Ernährung wird propagiert, an einem Sonntag im Monat gibt es den sogenannten «Eintopf».

In Großmutters Saal hängen mehrere Ölgemälde, eins zeigt Ernst Adolf Gärtner, ihren Vater, der das Haus 1862 gekauft hat. Als junger Mann ist er aus dem litauischen Salliten nach Mitau gekommen, erst Schuster, dann Polizist, Wirt und Pensionsinhaber gewesen. Vor der Jahrhundertwende hat der Maler Max Arenz bei den Urgroßeltern gewohnt. Wenn er die Miete für das Dachzimmer nicht zahlen kann, begleicht er seine Schulden mit Portraits und Landschaften. So kommt es, dass die Familie ein Ahnenbild in Öl besitzt: dargestellt ist Ernst Adolf Gärtner im Halbprofil mit Backenbart. Er soll handwerklich sehr geschickt gewesen sein, Schnupftabakdosen aus Birkenrinde und zierliche Kinderschuhe angefertigt haben.

Hin und wieder, wenn die Erwachsenen auf den ersten Weltkrieg und die russische Revolution zu sprechen kommen, fällt ein Schatten auf das Mitauer Ferienidyll, 1917 sind der Zar und seine Familie ermordet, die Mitauer Herzöge aus den Särgen geholt und «hingerichtet» worden. Abenteuerlich gekleidete Soldaten ziehen durch die Straßen, nachts wird mit Fäusten und Gewehrkolben gegen die Fensterläden geschlagen. Als Sechzehnjährige vergräbt meine Mutter das silberne Besteck im Holzschuppen; da der Boden gefroren ist, reißt sie sich die Finger blutig. 1919 verhaften die Bolschewisten den Großvater, der ein Optikergeschäft in der Großen Straße besitzt, zweimal wird er vom Revolutionstribunal verhört. Als sich baltische, finnische und deutsche Truppen Mitau nähern, fliehen die «Roten» vor den «Weißen» und nehmen ihre Gefangenen als Geiseln mit. Vom Flecktyphus geschwächt bleibt der Großvater zurück; die Befreier finden ihn in der Nähe des Bahndamms der Eisenbahnstrecke Mitau-Riga. Ein lettischer Bauer bringt den Kranken auf einem Leiterwagen nach Hause, wo er am 25. März 1919 stirbt.

Mein Vater, der als MG-Schütze am 1. Weltkrieg teilgenommen hatte, schloss sich 1919 einem Freicorps an. Die «Eiserne Division» eroberte Mitau und wurde in der Stadt einquartiert, hier lernten sich die Eltern kennen. – 1936 fahren wir zum letzten Mal nach Lettland; um den «Korridor» durch Polen zu vermeiden, mit der Eisenbahn nach Swinemünde, dann mit dem Passagierdampfer «Kaiser» über die Ostsee bis Pillau und das letzte Stück von Königsberg mit der Bahn bis Mitau. Bewusster als die Jahre zuvor nehme ich Bilder und Stimmungen wahr, rieche das Wasser der Aa und der Drixe, das Leder der Kutschen, den Fisch auf dem Markt. Dann sind die Sommerferien zu Ende; ich gehe längst wieder zur Hohenzollernschule in Dorstfeld, am 19. November werden wir telegrafisch benachrichtigt, dass Großmutter gestorben ist.