11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Polar Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Eine Kleinstadt im australischen Outback erwacht zu einem entsetzlichen Verbrechen. Die örtliche Schullehrerin Molly Abbott wird in Cobb, einer kleinen Stadt im australischen Outback, Tod aufgefunden. Zu Tode gesteinigt. Am nördlichen Stadtrand wird das große neue Einwanderungsgefängnis von den Einheimischen misstrauisch beäugt. Die Spannungen zwischen Weißen und Aborigines und auch zwischen Einwanderern im Flüchtlingslager und den Stadtbewohnern sind groß. Detective Sergeant Giorgios "George" Manolis, der immer noch um den kürzlichen Tod seines Vaters trauert, kehrt in die Heimatstadt seiner Kindheit zurück, um Nachforschungen anzustellen. Bald merkt er, dass sich die Stadt, in der er aufgewachsen ist, verändert hat. Und dies nicht zu ihrem Guten. Cobb gedieh einst, ist aber jetzt arm und heruntergekommen. Während Manolis versucht, mit der brodelnden Wut einer von Alkohol und Drogen zerstörten Gemeinschaft fertig zu werden, erwachen die Geister seiner Vergangenheit zum Leben. Lebhaft, temporeich und fast gefährlich atmosphärisch ist "Steinigung" der erste einer neuen Reihe von Outback Noir mit DS Manolis, selbst ein Außenseiter und ein guter Mensch in einer Welt, die zur Hölle gegangen ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 448

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

DARK PLACES

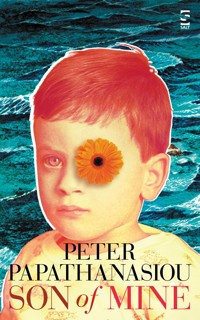

Peter Papathanasiou

Die Steinigung

Aus dem Englischen von Sven Koch

Herausgegeben von Jürgen Ruckh

Polar Verlag

Originaltitel: The Stoning

Copyright: © 2021 by Peter Papathanasiou

Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2023

Aus dem Englischen von Sven Koch

Mit einem Nachwort von Lore Kleinert

© 2023 Polar Verlag e. K., Stuttgart

www.polar-verlag.de

Redaktion: Andrea Stumpf, Gabriele Werbeck

Korrektorat: Andreas März

Umschlaggestaltung: Britta Kuhlmann

Coverfoto: © totajla /Adobe Stock

Autorenfoto: © Rowena Hains

Satz/Layout: Martina Stolzmann

Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign

Druck und Bindung: Nørhaven, Agerlandsvej 3, 8800 Viborg, DK

Printed in Denmark 2023

ISBN: 978-3-948392-70-3

eISBN: 978-3-948392-89-5

Meinen Kindern in Liebe und Dankbarkeit gewidmet

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Danksagung

»Das schwarze Herz des kleinen Ortes Cobb«

Jetzt wurde sie vorwärtsgeschoben. Ihr zusammengekrümmter Körper war in den Korb eines Einkaufswagens mit einer schräg stehenden Rolle gezwängt worden, ihr Gesicht presste gegen das Gitter, unten hingen Rockfetzen und Strähnen ihres blonden Haars heraus. Die schweißnassen verklebten Haare hinterließen eine Spur feiner Tröpfchen, die auf dem warmen Asphalt aber rasch verdunsteten.

Mit jedem Meter, den sie weitergeschoben wurde, sackte ihr Körper tiefer in den Einkaufswagen und passte sich der Form des Metallkorbs an. Am Ende der nächsten Querstraße erschien ein weißes Scheinwerferpaar. Der Einkaufswagen stoppte mitten auf der Straße. Dann wurde er schneller geschoben, doppelt so schnell, bis er den Bordstein erreichte und gegen die hohe Kante stieß. Der Pick-up ließ seinen Achtzylinder knurren und schickte ein tiefes metallisches Grollen durch die Nacht. Er kam näher und näher. Erst in letzter Sekunde machte er einen Schlenker und donnerte davon.

Nachdem der Einkaufswagen an der nächsten Bordsteinabsenkung auf den Gehweg gelangt war, wurde er wieder in normalem Tempo geschoben, vorbei an der Saint Matthew’s Church und dem angrenzenden Friedhof mit seinen verwitterten Grabsteinen und dem hüfthohen Gras. In der Glenmore Road schwitzten die Eukalyptusbäume ihr überschüssiges Öl aus. Wie glasiert hingen die grünen Blätter in der heißen Nachtluft herab und schabten leise raschelnd aneinander. Vor den Sternen hing ein blassblauer Schleier, der Neumond ließ das Land in Dunkelheit.

Der Einkaufswagen wurde weitergeschoben. Normalerweise stand er vor dem Lebensmittelladen am nördlichen Ortsrand, bei Cobb Friendly Grocer. Aber da war er seit drei Monaten nicht mehr gewesen. Er gehörte zu den frei laufenden Einkaufswagen, mit denen man beliebig Bier, Müll und Menschen transportieren konnte. Die harten Plastikräder ruckelten an jeder geriffelten Gehwegplatte und ließen den Einkaufswagen bocken, sodass ihr Körper in regelmäßigen Abständen leicht durchgerüttelt wurde.

Wieder stoppte der Einkaufswagen kurz, ehe er ratternd und mit größerer Geschwindigkeit weitergeschoben wurde, immer schneller, bis die Rollen wild hin und her sprangen, links, rechts, links, rechts. Dann passierte er den Kriegsveteranenclub, das Ehrenmal und das Kriegerdenkmal mit den eingravierten Namen der einfachen australischen Soldaten mit Schlapphut und Repetiergewehr, die gekämpft hatten und gestorben waren.

Das Ziel lag etwas hangabwärts, der sanft abfallende Weg führte bis zum Ende der King Street. Dort lag das Stadion, still und ruhig. Im Winter wurde in dem Oval Australian Football gespielt, im Sommer Kricket. Auf den wackeligen Holztribünen zeugten Teenager Kinder und gaben Krankheiten weiter.

Auf dem letzten Wegstück wurde der Einkaufswagen kaum noch geschoben und dann ganz losgelassen, auf dem abschüssigen Weg rollte er mit eigenem Schwung weiter. Im Rollen begann er sich zu drehen, fuhr kurz seitwärts und kam am Ende des Fußwegs vom Betonboden ab und kippte. Sie schlug hart auf, fiel aufs Gesicht, Hals, Arme, Beine verdrehten sich, die blonden Haare wirbelten herum. Der Rock rutschte ihr bis zur Hüfte hoch und entblößte die blassen Schenkel.

Der Krach erschreckte eine Gruppe Kängurus, die auf dem Spielfeld grasten. Die dicken Schwänze auf dem heißen Asphalt auf und ab schlagend, waren sie in der Abenddämmerung in den Ort gewandert. Auf der Flucht aus den trockenen gelben Ebenen rings um Cobb hatten sie nach noch nicht völlig verdorrtem Gras gesucht. Sowohl hier wie draußen im Busch gab es tagsüber viele Braunschlangen, hervorgelockt von der brennenden Sonne. Das kleine örtliche Krankenhaus verfügte nie über ausreichend Gegengift.

Sie wurde am Haarschopf gepackt und wie an einem dicken Tau über das Gras gezerrt. Dabei zerriss ihr Rock, ihr Schlüpfer rutschte bis zu den Knien. Als spürten sie, dass etwas Außerordentliches geschah, stoben die Kängurus auseinander, hüpften hierhin und dorthin. Eigentlich hatten sie Hunger und Durst und waren aggressiv. Sie hatten die Furcht vor Menschen abgelegt, blieben aber Wildtiere und griffen Hunde mitsamt ihren Herrchen an, Spaziergänger und Betrunkene, die sie mit ihren Vorderläufen boxten und mit den Hinterläufen traten. Aber diese Nacht nicht.

Das Geräusch eines näher kommenden zweiten Autos brachte alles zum Stillstand. Ein Motor, der nicht hochgejagt wurde, deutete entweder auf einen Fremden hin, der sich verfahren hatte, oder auf die örtliche Polizei bei einer ihrer Streifenfahrten. Blinkendes blaues Licht verriet Letzteres, aber wegen des kniehohen Grases im Oval sah die Streifenwagenbesatzung nichts als einen umgekippten Einkaufswagen mit stillstehenden Rollen. Die Streife fuhr weiter, das grelle blaue Blinken verschwand, und die Nacht wurde wieder dunkel und still.

Kurz darauf waren schwere Schritte zu hören, Hände packten sie an den Haaren, zogen daran und schleiften ihren schlaffen Körper weiter Richtung Osten. Sie verließen das Oval und steuerten auf die Stämme der toten Eukalypten hinter der Anzeigetafel zu. Lange Flocken abgeworfener Rinde raspelten über ihre Haut und hinterließen feine dunkelrote Kratzer auf ihrem milchweißen Rücken. Das nächste Geräusch kam von ihrem Rückgrat, das gegen einen dicken Baumstamm schlug. Sie wurde in Position gebracht und mit festem Klebeband an Schultern, Brust, Handgelenken, Rumpf, Oberschenkeln und Knöcheln am Stamm fixiert.

Für einige Zeit blieb sie so – mehrere Minuten. Das wäre eine Gelegenheit gewesen, sie zu bemerken, doch dafür war es zu spät und dieser Ortsteil zu verlassen. Sie hing einfach da wie eine schlaffe Puppe. Dann begann etwas ihr Bein hinaufzukrabbeln.

Der Wind wurde stärker. Er blies schmutzige Haarsträhnen aus ihrem Gesicht und strich durch die langen Blattvorhänge der Weiden, die sich an beiden Ufern über den Bach beugten. Sein Bett, das parallel zum Oval verlief, hatte seit Jahren kein Wasser mehr geführt.

Eine dunkle Hand berührte ihr Gesicht und streichelte es zärtlich. Dann drückte sich die kalt glänzende Schneide einer langen Machete an ihre Wange und fuhr mit der rasiermesserscharfen Spitze über ihren Hals nach unten.

Die Silhouette trat zurück und verschwand in der Dunkelheit. Als sie zurückkehrte, kam sie in hohem Tempo angelaufen, einen Arm nach hinten gestreckt. Im nächsten Moment schoss er in einer flüssigen Bewegung nach vorne, und die Hand öffnete sich.

Der erste Stein sauste durch die Luft, schlug auf ihrem Gesicht auf und zerschmetterte das Stirnbein.

1

Die alte Ida Jones war auf dem Weg, um ihre Morgenzeitung aus dem Bündel zu stehlen, das vor dem Zeitungskiosk lag. Sie hatte ihr Taschenmesser dabei, mit dem sie geschickt die dicke Plastikumhüllung aufschlitzte und sich ihr tägliches Diebesgut holte. Eine angespitzte Kricketstange diente ihr als Gehhilfe und zur Abwehr lästiger Zwei- und Vierbeiner aus der umliegenden Wildnis.

Um sicherzugehen, dass sie keinem Streich aufsaß, stupste sie die Leiche zuerst mit der Kricketstange an. Sie hätte es schon an dem Schwarm Schmeißfliegen um den Kopf erkennen können, aber Idas Sehkraft ließ nach, und die Erfahrung hatte sie gelehrt, allem und jedem in Cobb zu misstrauen und sich immer selbst zu überzeugen. Reglose Körper frühmorgens auf Parkbänken oder unter Bäumen waren kein ungewöhnlicher Anblick. Aber gewöhnlich kam Schnarchen oder Stöhnen von diesen Körpern, egal, wie benebelt die Gehirne von Alkohol und Drogen waren, und sie waren nicht mit Klebeband an einen Baumstamm gefesselt und blutverkrustet.

Trotz der vielen Wunden erkannte Ida das Frauengesicht sofort. In einem so kleinen Ort kannte jeder jeden.

Ida lief so schnell nach Hause, wie es ihre arthritischen Beine und die Kricketstange zuließen. Von dort rief sie Sergeant Bill Fyfe auf dem Festnetz an, berichtete von ihrer grauenvollen Entdeckung, legte auf, öffnete ihr Adressbuch und begann erneut zu wählen.

• • •

»Scheiße«, war alles, was Fyfe herausbrachte, als er sich aus dem Bett wälzte und die müden Augen kaum aufbrachte. Seine Frau grunzte kurz und schlief sofort wieder ein.

Fyfe begriff schnell. Wenn die alte Ida etwas wusste, dann wusste es der ganze Ort, ihr Gerede verbreitete sich wie eine Infektion.

Er zog sich an und rief in der Polizeistation an, während er zur rostigen, windschiefen hinteren Fliegentür hinausging. Er war sich nicht sicher, ob jemand rangehen würde. Sein Team war oft nicht da.

In der Station sprang sofort der Anrufbeantworter an. Fluchend wählte Fyfe noch einmal. Er wollte schon auflegen, als er links in die Eyre Street abbog, und es mobil versuchen, auch wenn das mit dem Empfang in Cobb so eine Sache war, doch dann hob Sparrow ab.

»Was zum Teufel ist da los?«

Der Constable räusperte sich. »Sorry, Boss. Der alte Geoff war wieder da.«

»Nicht schon wieder wegen geklauten Hühnern …«

»Yair. Sie wissen doch, wie den das umtreibt.«

»Ja, aber wir haben keine Zeit zu verplempern. Ist noch wer da?«

»Nope. Die alte Nervensäge ist weg.«

»Ich hab uns gemeint. Die Polizei.«

»Nee, nur ich.«

»Dann sperr ab. Wir treffen uns in fünf Minuten am Oval. Bring das Equipment mit.«

»Was für Equipment? Meine Footballschuhe? Sollen wir ein bisschen kicken?«

Schweigen.

»Es gibt eine Leiche.«

Das Sportstadion tauchte auf. Fyfe parkte so nah wie möglich an dem Holzzaun und so gerade, wie sein restalkoholisierter Zustand es zuließ. Beim Aussteigen schob er sich die Sonnenbrille auf den kahlen Schädel und überblickte den Tatort. Abgesehen von einem keckernden Kookaburra in irgendeinem Baum schien das Oval leer. Fyfe sah den umgekippten Einkaufswagen im hohen Gras und eine Furche, die zum Oval führte. Er folgte ihr bis zu dem großen Eukalyptus, ohne in die frische Spur zu treten. Am Baum musste er eine größere Gruppe Kängurus verscheuchen, die sich dort versammelt hatten und am Boden schnüffelten. Sie wichen nur zögerlich zurück, so als wollten sie die Leiche beschützen. Etwa in einem Meter Höhe war ein großes Bowie-Messer in den Stamm gerammt worden, darauf steckte eine verdrehte Rolle Klebeband. Darum herum lagen blutige Steine in Größen zwischen Mandarine und Honigmelone. Der faulige Geruch war geradezu mit Händen zu greifen.

Fyfe wischte sich über die trockenen Lippen. Mit einem unguten Gefühl trat er näher, Furcht stieg in ihm auf wie eine Welle der Übelkeit. Er wappnete sich, als er ihren Kopf anhob.

»O nein, Molly. Fuck.«

Alles sah genauso aus, wie Ida es beschrieben hatte. Und diese Einzelheiten brachte sie gerade in Cobb in Umlauf, mit jedem Telefonat aufs Neue. Fyfe machte einen Schritt weg von der Leiche und den blutigen Klumpen auf dem Boden. Seufzend zog er seine Tabaksdose aus der Brusttasche und begann zu kauen.

Sparrow kam, die Hände in die Hüften gestemmt, eine unangezündete Kippe im Mund. Er blickte Fyfe in das inzwischen herzinfarktrote Gesicht. »O Gott«, sagte der junge Constable. »Was sollen denn die Steine? Wurde sie …?«

»Hast du vorhin nicht zugehört, Mann, oder bist du taub? Keine Zeit verplempern, hab ich gesagt. An die Arbeit, wir haben nicht den ganzen Tag.«

»Okay, okay, kriegen Sie sich wieder ein. Konnten Sie die Identität der Leiche schon feststellen?«

»Ich weiß, wer sie ist.«

Sparrow zog den Reißverschluss einer schwarzen Tasche auf und holte die Ausrüstung heraus.

Fyfe machte sich Notizen. »Krankenwagen?«, fragte er.

»In einer Stunde, ungefähr.«

»Eine Stunde …? Verdammt. Los, fang mit den Fotos an.«

Sparrow knipste wie ein Paparazzo, während Fyfe kaute, ausspuckte und kritzelte. Dabei blickte er immer wieder über seine Schulter und über das Oval hinaus. Bei dem kleinsten Geräusch spitzte er die Ohren, aber es war immer nur ein keckernder Kookaburra, der sich von oben herab über seine Bemühungen mokierte.

Ohne Vorwarnung begann Sparrow zu würgen.

Fyfe blickte von seinen Notizen auf und sah, dass der junge Constable vornübergebeugt dastand und hustete. »Alles okay?«

Sparrow spuckte aus, nickte, spuckte wieder aus. »Es ist der Anblick, nicht der Geruch. Das ist doch mittelalterlicher Scheiß.«

»Eher biblisch.«

»Boss, Sie denken doch nicht …?«

»Tja, wahrscheinlich. Aber jetzt nicht. Denken kommt später. Fertig?«

»Yair.« Sparrow schaltete die Kamera aus und ging noch einmal ausspuckend weg.

»Gut. Dann hol die Säcke.«

Der Constable holte zwei Müllsäcke aus der schwarzen Tasche und reichte einen dem Sergeant. Sie zogen die helllila Gummihandschuhe an und sammelten alle Steine und das Klebeband ein. Fyfe musste sich mit dem Fuß gegen den Stamm stemmen, um das Messer herauszuziehen.

»Okay, haben wir alles?«, schnaufte er. »Dann sehen wir zu, dass wir …«

Stimmen ließen Fyfe innehalten. Sie kamen von Norden und wurden beim Näherkommen lauter. Mit einer Handbewegung bedeutete er Sparrow, er solle sich darum kümmern.

Sparrow trottete los. Er bewegte sich so lautlos über die abgefallene Rinde zwischen den Eukalyptusbäumen, wie es schon seine Vorfahren getan hatten, bis er die Stelle erreichte, wo kein Bach mehr floss. Fyfe sah sich nach einer Sitzgelegenheit um. Weil er nichts Passendes entdeckte, ließ er sich ächzend auf dem trockenen Boden nieder. Er riss einen langen Grashalm ab und begann nachdenklich daran zu saugen, während er Hirtenmainas beobachtete, die im Schwarm durch das Oval streiften und als gefiederte Invasoren auf Ärger aus zu sein schienen. Weit oben am Himmel kreisten Gelbhaubenkakadus, die sich fast ohne einen Flügelschlag von der Morgenthermik tragen ließen. Die Sonne war mittlerweile unwirklich weiß, ihr frühmorgendlich gelbes Glimmen hatte alle Farbe verloren, als wäre sie verglüht. Das Thermometer kletterte minütlich weiter nach oben.

Sparrow kehrte zurück. »Nur paar Teenager.«

»Warte hier.« Fyfe erhob sich mit knackenden Kniegelenken. »Ich hol die Plane aus meinem Auto. Sag dem Krankenwagen ab.«

Mit einer großen blauen Plastikplane kam er zurück. Meist benutzte er sie, um darauf Betrunkene zu transportieren, die er am Straßenrand auflas. Erst vor einem Tag hatte er sie abgespült.

Behutsam schnitten Fyfe und Sparrow die Frau ab und ließen sie auf die ausgebreitete Plane gleiten. Sie anzuheben bereitete ihnen wenig Mühe, ihr schmaler schlanker Körper wog kaum mehr als die Plane selbst. Nachdem sie die Leiche auf die Ladefläche von Fyfes Allrader gelegt hatten, ging Sparrow zurück, um den Einkaufswagen zu holen.

»Wir treffen uns in der Station«, sagte Fyfe. »Schließ ab und tu nichts, klar? Absolut gar nichts. Warte, bis ich sie abgeliefert habe.«

Sparrow nickte. »Aber die Angehörigen informiere ich.«

»Yeah, das kannst du machen. Aber nur das.«

»Okay.« Sparrow wartete einen Moment, dann fügte er hinzu: »Das gibt Probleme, oder …?«

»Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.«

Fyfe fuhr zum Cobb Base Hospital und parkte vor dem etwas versteckten Eingang für die Einlieferungen. Nachdem er den Summer gedrückt hatte, dauerte es eine Weile, bis die schwere Doppeltür aufschwang. Ein Pfleger, ein älterer Aboriginal, schob eine fahrbare Trage heraus. Er zupfte an seinem grauen Bart, hustete kurz in die Hand und schnippte eine Kippe über Fyfes Schulter.

Worte waren unnötig. Beide Männer wussten, was zu tun war. Fyfe führte den Pfleger zu seinem Auto, und zusammen hievten sie die Plane auf die Trage. Der ältere Mann gab Fyfe ein Klemmbrett und einen Stift, dann zündete er sich eine neue Zigarette an und wartete, bis die Formulare ausgefüllt waren. Die Handschrift des Sergeant war unleserlich, aber das war dem Pfleger egal. Achtlos warf er das Klemmbrett auf die Plane und schob die Trage hinein.

Fyfe fuhr nach Hause, um zu duschen. Das Wasser um seine Füße war schlammig braun. Nach dem Rasieren zog er ein frisches Hemd an und machte sich eine Tasse Pulverkaffee. Er trank ihn schwarz und stark, und das bittere Gebräu brannte in seinem Mund. Lange Jahre des Knirschens hatten seine Zähne zu Stummeln gemacht. Seine Frau schnarchte noch.

Als er kurz nach dem Mittagessen zur Polizeistation fuhr, waren die Straßen wie leer gefegt. Es herrschte angespannte Stille, die Ruhe vor dem Sturm. Sparrow hatte recht. Je weitere Kreise die Nachricht zog, und je weiter die Temperatur stieg, desto wahrscheinlicher gab es Ärger.

Fyfe zog sich in sein Büro zurück, in dem die Jalousien heruntergelassen waren und die Klimaanlage auf Anschlag lief. Er erhielt einen kurzen Anruf auf seiner Amtsleitung, bellte etwas in die Muschel und legte auf. Den Nachmittag verbrachte er damit, Solitär zu spielen und zur Beruhigung Whisky zu trinken. Im Vorzimmer nahm der Anrufbeantworter mit nüchterner Bürokratenstimme alle Anrufe entgegen. Im Aufenthaltsraum informierte Sparrow Constable Kerr über die grausigen Einzelheiten des Funds vom heutigen Morgen, und beide ergingen sich in wilden Theorien.

Der Nachmittag verstrich ereignislos. Wie immer schlief Fyfe auf seinem abgesessenen Bürostuhl ein. Sparrow informierte die Angehörigen, schrieb einen Bericht, brachte die Asservate in den dafür vorgesehenen Raum und kehrte zu Kerr in den Aufenthaltsraum zurück. Sie kauten lange Streifen Emu-Jerky und diskutierten über die Vor- und Nachteile von Elektroschockern gegenüber Pfefferspray. Beides stand auf ihrer Wunschliste für die Station, neben einer neuen Dartscheibe, Schutzausrüstung, Gefahrenzulagen und einem Angebot an psychologischer Betreuung.

Der zweite direkte Anruf weckte Fyfe aus seinem Schlummer und die gesamte Station aus der Lethargie. Verschwitzt kam der Sergeant aus seinem Büro. Das Hemd hing ihm aus der Hose, sein Hosenstall stand offen, sein Blick war stählern.

»Das kam vom Braunenhaus«, erklärte er seiner Truppe. »Sie haben gemeldet, dass zwei Fahrzeuge des Wachdienstes und eine Mülltonne brennen.«

• • •

Die unmittelbare Umgebung des Internierungslagers für Einwanderer war abgesperrt. Die Polizisten kamen binnen weniger Minuten mit gellenden Sirenen angefahren, konnten aber nur zusehen, wie sich das Metall verzog und verrußte. Sie gingen zu den Wachleuten und nahmen deren Aussagen auf. Fyfe lehnte seinen massigen Körper gegen den Kuhfänger seines Allraders, der Lagerdirektor, Frank Onions, lehnte am Kotflügel.

»Ich schätze, Cobbs Abschaum wollte das Gebäude abfackeln«, sagte Onions. »Für die steht schon fest, dass es einer von drinnen war.«

Fyfe wischte sich mit seiner großen Hand über den Mund. »Ach ja? Woher wollen Sie das wissen?«

»Kommen Sie, Bill. Stellen Sie sich nicht dumm. Schauen Sie hin. Die Mülltonne steht direkt an der Mauer. Auf der anderen Seite sind alle möglichen brennbaren Materialien. Und das sind die beiden Autos, die am nächsten daran parken. Da hat’s nicht viel mehr gebraucht als ein Streichholz.«

»Na, das ist auf alle Fälle auch ’ne Theorie«, schnaubte Fyfe.

»Ach, hören Sie auf. Das liegt doch auf der Hand.«

»Wir sind Cops, Frank. Uns interessiert nicht, was auf der Hand liegt.«

»Sollte es aber. Ist doch immer dasselbe Problem mit Ihnen.«

Die Mülltonne knarrte und knackte in den Flammen und verwandelte sich in einen Schmelzofen. Der Gestank nach verschmorendem Plastik wurde stärker, als einzelne Gegenstände schmolzen und miteinander verklumpten. Die Dämpfe stachen Fyfe in den Hals, auf seiner Zunge lag ein klebrig-heißer, scharfer Säuregeschmack.

»Gott sei Dank haben wir Nordwind«, sagte Onions.

»Göttliches Walten, was?«, sagte Fyfe. »Da hat der gute Alte aber aufgepasst.«

Onions bedachte ihn mit einem eisigen Blick. »Wegen dem Feuer mussten wir den ganzen Block evakuieren. Nur weil irgendwer glaubt, dass es einer von ihnen war, stapeln sie sich jetzt wie die Sardinen in der Büchse.«

»Glück für Sie, dass die Tonne nur halb voll war.«

»Sie meinen wohl, Glück für euch«, sagte Onions. »Wir haben Buschfeuersaison.«

»Hier ist immer Buschfeuersaison.«

»Wollen Sie, dass der ganze Ort abbrennt?«

Fyfe schlug mit seiner schwieligen Hand auf die Motorhaube. »Herrgott noch mal, Frank. Wie oft sind wir in den letzten Monaten hier gewesen, nur weil einer Ihrer Abschiebekandidaten die Idee hatte, aus Protest das Dreckslager abzufackeln?«

»Das war anders.«

»Ach, hören Sie auf. Es sind immer Mülltonnen und Matratzen. Und dazu irgendwelche Waffen, das, was eben grad zur Hand ist, Steine, Stöcke, Äste. Das letzte Mal, als wir hier waren, hat Kerr eine Flasche an den Schädel bekommen. Sie hatte eine Gehirnerschütterung und hat doppelt gesehen. Schon vergessen?«

Onions lachte kurz auf. »Vergessen Sie’s, Bill. Das jetzt ist eindeutig anders, und es war eindeutig ein Täter von draußen. Jemand aus dem Ort, der sich für das, was heute passiert ist, rächen wollte.«

Fyfe setzte ein Pokerface auf. »Was ist denn heute passiert? Ich weiß nicht, wovon Sie reden.«

»Sparen Sie sich das. Alle wissen es.« Eine Pause. »Hören Sie das?«

Sie lauschten.

»Was soll ich hören?«, fragte Fyfe.

»Hören Sie hin. Es ist hier drinnen.«

Eine weitere Pause. »Ich hör nichts«, sagte Fyfe.

»Genau. Gar nichts. Wir sind seit fast einer Stunde hier, und aus dem Lager war noch kein Mucks zu hören. Das liegt daran, dass die Leute alle Todesangst haben nach dem, was gestern Nacht passiert ist.«

»Wieso? Was ist denn gestern Nacht passiert?«, fragte Fyfe. »Hatte wer Albträume, war wer schlafwandeln? Hat Ihr Personal wieder mal im Frauenklo eine vergewaltigt? Oder hat nur wer ins Bett gemacht, um nicht aufm Weg zum Klo Spießruten laufen zu müssen?«

Onions winkte gelangweilt ab. »Pah. Das ist Kinderkram im Vergleich dazu, dass jemand bei einer Steinigung fast der Schädel abgerissen wurde.«

»Mann, wenn jemand von draußen das Feuer gelegt hat, dann geht das, was gestern Nacht mit der armen Frau passiert ist, wohl auf die Kappe von jemand von drinnen.«

Das tiefe Grummeln eines Dieselmotors verkündete die Ankunft des Rural Fire Service: ein einzelner Löschwagen mit zwei überarbeiteten Freiwilligen aus der nächstgrößeren Stadt. Die Feuerwehrleute waren Vater und Sohn und hatten sogar denselben Vornamen. An diesem Abend bestand ihre Aufgabe nur darin, den Niederdruckschlauch auf ein rauchendes schwarzes Wrack zu richten. Grelle Funken und orangegelbe Glut wirbelten hoch und senkten sich als roter Staub auf die Menge der Umstehenden.

Onions sah zu Fyfe.

»Mir reicht’s. Machen Sie sich auf einen Anruf aus der Stadt gefasst.«

2

Das Telefon weckte George Manolis vor Sonnenaufgang, noch dazu an einem Sonntag. Den Kopf im Kissen vergraben, hörte er Detective Inspector Porter berichten, dass ein kleiner Ort ein großes Problem habe. Manolis gähnte, rieb sich den Schlaf aus den Augen und nuschelte ein paarmal »Mh-mh«, ehe er das Gespräch mit einem unverbindlichen Schnaufen beendete. Widerstrebend wälzte er sich aus dem Bett.

Manolis duschte lang und heiß. Er hatte sich nach einem freien Tag gesehnt. Dieser Sonntag hätte der erste seit drei Wochen sein sollen, in denen er sich mit nichts als dem Mord eines Junkies an einem anderen beschäftigt hatte. So viel zur Pause, die ihm der Mistkerl Porter versprochen hatte.

Manolis rasierte sich die vier Tage alten grauen Stoppeln ab und fuhr sich mit den Händen durch die Haare, die inzwischen auch mehr grau als schwarz waren. Als er sein Gesicht im Badezimmerspiegel begutachtete, sah er ein kantiges Kinn, ein paar neue Falten und dunkelbraune, leicht gerötete Augen. Seine besten Jahre waren vorbei, aber mit seinen vierzig war er immer noch auf herbe Art attraktiv. Er nahm einen dunkelgrauen Anzug und ein weißes Hemd aus dem Schrank und stellte sich vor die Spiegeltür.

»Also dann los«, sagte er.

In der Küche kochte er sich einen starken griechischen Kaffee, schwarz wie Pech und fast genauso zähflüssig. Nachdenklich nippte er daran. Rauchend informierte er sich auf dem Handy über die Fahrtroute, sah sich Fotos seines Zielorts an und checkte den Wetterbericht für die Gegend. Er ärgerte sich, dass er keinen Zugang zu weiteren Informationen hatte, aber Porter hatte ihm mitgeteilt, dass einiges davon unter Verschluss war.

Danach rief Manolis seine E-Mails ab, weil er auf eine Nachricht von seiner Frau hoffte. Nichts. Ihre Trennung vor nicht allzu langer Zeit war nicht sein Wunsch gewesen, und er litt darunter. Noch immer liebte er Emily und vermisste sie.

»Alles ist gut«, sagte er zu sich auf Griechisch. »Ola kala …«

Manolis sprach häufig mit sich selbst, eine Angewohnheit aus einer Kindheit ohne Geschwister, in der er oft allein gewesen war. Dass er dabei Griechisch sprach, war auch ein Überbleibsel von damals. Es beruhigte ihn, seine Muttersprache zu hören, auch wenn es ihm peinlich war, wenn er bei Selbstgesprächen ertappt und womöglich für verrückt gehalten wurde.

Nachrichten, egal ob aus dem Radio, Fernsehen oder sonst woher, umging er, soweit er konnte. Alles war auch so schon schlimm genug, überall Tod und Schrecken. Also stand er Kaffee nippend und rauchend vor der Kühlschranktür und den Fotos von seinem kleinen Sohn, noch ein Krabbelkind. Es waren die jüngsten Bilder, die Emily ihm geschickt hatte, und er sah sie an, als würden sie ihn nähren und ihm Kraft geben. Er sprach zu ihnen, sagte all das, was er nicht mehr täglich ihm selbst sagen konnte. Von seiner Frau hingen keine Fotos da; es tat zu weh, sie anzusehen. Neben denen seines Sohns hingen Bilder von seinen Eltern im Alter. Er vermied den Blick darauf. Con war kürzlich gestorben, was Manolis in tiefe Trauer und seine Mutter in tiefe Verzweiflung gestürzt hatte.

Schließlich drehte er sich um. Mit geübten Handgriffen packte er seine Tasche, steckte die Polizeimarke ein und schloss mit einem leisen Klicken die Wohnungstür hinter sich.

• • •

Auf fast leeren Straßen verließ er unter wolkenverhangenem Himmel die schlafende Stadt. Manolis fuhr langsam und wartete, bis das Motoröl richtig warm war. Der Kauf des restaurierten Chrysler Valiant war eine Bauch– und Herzensentscheidung gewesen: Es war dasselbe Modell mit demselben Baujahr, wie es Con einmal gefahren hatte. Das Auto war eine Brücke in Manolis’ Vergangenheit, in seine Jugend, die Zeit seiner Unschuld und des billigen verbleiten Benzins. Sogar die Farbe war fast dieselbe, außen Goldbraun, innen Dunkelbraun. Der Wagen hatte noch echte Stoßstangen, keine Knautschzonen. Alle Metallteile waren in Australien hergestellt worden, kein importiertes Plastik. Keine Airbags. Emily war strikt gegen den Kauf gewesen, sie hielt den Wagen für unpraktisch und ungeeignet für den Vater eines kleinen Kindes. Aber Manolis fand, dass das nur fair war, weil er auch ihren neuen Partner, einen Geschäftsmann von fragwürdiger Moral, für ungeeignet hielt, seinen Sohn jeden Abend zu Bett zu bringen.

Er hatte die Stadtgrenze hinter sich gelassen, die Straße und der Himmel erstreckten sich bis ins Unendliche. Manolis spürte den durchzugsstarken Motor an seinen Fingerspitzen, so als würde er winzige knisternde Funken Elektrizität durch seine Arme bis in den Nacken senden, die ihm ein Lächeln aufs Gesicht zauberten. Er drückte das Gaspedal durch und wurde in den Sitz gedrückt. Das war die erste Gelegenheit, dem Wagen einen richtigen Auslauf außerhalb der Stadt zu gönnen. Den Valiant in schmalen Straßen mit dichtem Stop-and-go-Verkehr zu fahren glich Quälerei, so als scheuchte man einen Vollblutgalopper durch einen Hindernisparcours.

Noch am Vormittag hielt er an und tankte: achtzig Liter Super unverbleit für einhundertzwanzig Dollar, dazu ein Käse-Salat-Sandwich für sechs Dollar, das er mit abgegriffenen Münzen bezahlte. Er musste jeden geschmacklosen Bissen hinunterwürgen.

Als er wieder am Steuer saß, konzentrierte er sich ganz auf die Straße. Die acht Zylinder trugen ihn mühelos über die Outbackstraße und reagierten bereitwillig auf jedes Antippen des Gaspedals. Bald darauf wurden auch seine Bremsen getestet. Auf der weißen Fahrbahnbegrenzungslinie lag etwas großes Rundliches. Manolis hielt es für einen Stein oder einen zerdrückten Karton, aber als er näher kam, sah er, dass es sich bewegte, nur viel zu langsam, als dass es gut war. Energisch riss er am Lenkrad, um ihm auszuweichen, und hielt mit quietschenden Bremsen an.

Der Haarnasenwombat war ungefähr einen Meter lang und roch ölig, eine markante Mischung aus Moschus und verdautem Gras. Wie zu erwarten, war er ziemlich schwer, aber er blieb ruhig, als Manolis ihn auf die andere Straßenseite trug und kurz prüfte, ob sein Fell blutig oder ob er anderweitig verletzt war.

»Bitte schön, Kumpel«, sagte er. »Jetzt bist du auf der sicheren Seite.«

Der Fellmoppel stieß einen lauten Grunzer aus, den Manolis als Dank auffasste. Dann sah er dem Tier nach, wie es seine schaufelartigen Klauen in den Boden schlug und im Busch verschwand. Auch er setzte seinen Weg fort.

Auf dem Weg ins Landesinnere bemerkte er, wie die Balken auf seinem Handy einer nach dem anderen verschwanden. Die Bäume, die voller Laub gewesen waren, sahen immer mehr wie Garderobenständer aus, die Erde wurde trockener und gelber, bis sie schließlich das Braun eines Cattle Dog annahm.

Endlich tauchten die Außenbezirke von Cobb auf. Die Ortschaft bestand aus ein paar Dutzend über sechs Kilometer verstreuter Straßen und war nur aus zwei Richtungen zugänglich – von Norden und von Süden. Geblendet von der hohen Mittagssonne näherte sich Manolis von Süden. Am Straßenrand Kreuze und Blumenkränze, die ihn langsamer fahren ließen. Schließlich verkündete ein Schild: Kein Glücksspiel, kein Alkohol, kein Unfug. Daneben eine Brandwarntafel, deren Zeiger auf Rot stand, im Bereich »extrem«; danach kam nur noch Schwarz, »Katastrophe«.

Die Hauptstraße von Cobb war menschenleer. Weggeworfene Zeitungen, Plastiktüten und aufgerissene Bierkartons. Manolis ging vom Gas und besah sich die verödeten Ladenfassaden. Enttäuscht seufzte er. Er fuhr an einer Kirche vorbei, dann an einer zweiten. In den Vorgärten der meisten Häuser waren australische Flaggen zu sehen, alle auf halbmast. Manolis dachte, dass dies in einer so kleinen Gemeinde aus Respekt vor dem Mordopfer geschah. Mit laufendem Motor blieb er vor einem Take-away stehen und betrachtete das schmutzige Schaufenster mit verblichenen Fotos von riesigen Hamburgern, Pizzas und Pommes. Es war nicht klar, ob der Laden dichtgemacht hatte oder nur vorübergehend zuhatte. Er wollte schon die Handbremse ziehen und nachsehen, als auf dem Armaturenbrett ein rotes Lämpchen anging. Die Tankanzeige war auf Reserve gesprungen. Er fuhr an zwei weiteren Kirchen und noch viel mehr trauernden Flaggen vorbei und bog in die erste Tanke, die er fand.

Über der Motorhaube des durstigen Valiant flimmerte Hitze, die Luft flirrte vor Manolis’ Augen. Ein paar Teenager hingen vor dem Klohäuschen der Tankstelle herum. Sofort bemerkten sie den Fremden und seinen blitzenden Wagen und zeigten ihre Neugier ohne Scham. Sie trugen ärmellose Australian-Football-Trikots, Basketballshirts oder gar keine Oberteile. Einer hatte ein Fahrrad. Alle rauchten, ohne auf die No-smoking-Schilder zu achten.

»Schicke Karre, Mister!« Schrille Pfiffe bekräftigten ihre Anerkennung.

Lächelnd stieg Manolis aus. Die Hitze traf ihn wie der Feueratem eines Drachen. Nur eine Zapfsäule funktionierte, und der Literpreis war unerhört, viel teurer als in der Stadt. Leise tickte der abkühlende Motorblock unter der heißen Motorhaube, als er den Tank füllte. Er ging in den Shop und betrachtete die leeren Regale, während er auf den Betreiber wartete. Schließlich machte er sich mit einem lauten »Hallo« bemerkbar und sah in die Gänge, dann legte er das Geld auf den Kassentresen und ging.

In seiner Abwesenheit hatte sich jemand an seinem Auto zu schaffen gemacht. Die Antenne war abgeknickt, die kreisförmige Motorhaubenverzierung fehlte, Beute eines Souvenirjägers. Er sah auf. Die Teenager lachten und schlugen einander auf die Schultern.

»Scheißkarre, Mister!«

»Wir haben sie ein bisschen aufgehübscht.«

»Kaufen Sie sich ein Aussie-Fabrikat, einen Commodore oder Falcon, dann kriegen Sie was Anständiges fürs Geld.«

Manolis war drauf und dran, diese bekloppten Gören anzubrüllen und zu sagen, dass diese Modelle im Vergleich zu einem Valiant nur Blechbüchsen waren, und überlegte kurz, ob er sich diese Kerle nicht schnappen und wegen Sachbeschädigung festnehmen sollte. Doch dann wartete endlos Papierkram auf ihn, das Protokollschreiben und noch mehr. Und deswegen war er nicht hergeschickt worden.

Er atmete tief durch und ging zu den Teenagern. Als er sich als Polizist auswies, waren sie nicht beeindruckt, aber als er sagte, er sei ein Detective aus der Stadt, wurden sie kleinlaut.

»Also, meine Herren«, sagte Manolis ruhig. »Die Namen und Adressen, bitte.« Er zog einen Notizblock aus der Tasche und begann, mit seinem Supermarktkuli Notizen zu machen.

Mit versteinerter Miene und tonloser Stimme gaben ihm die Jungen einer nach dem anderen Auskunft.

»Das war’s, meine Herren«, sagte er schließlich. »Schönen Tag noch.«

Mit einem kräftigen Ruck am Lenkrad im Uhrzeigersinn fuhr er davon.

Bald kam die aus Holz gebaute Polizeistation in Sicht. Als Manolis davor einschlug, um zu parken, erklang ein seltsames Klappern unter der Motorhaube. Das ist neu, dachte er. War das etwa auch das Werk der Bürschchen von der Tanke? Er nahm sich vor, es nach der Rückkehr in die Stadt ansehen zu lassen.

Manolis blieb sitzen und wartete. Die Polizeistation war so verlassen wie der Rest der Stadt. Darüber hatte Porter kein Wort verloren. Manolis sah auf sein Handy – kein Empfang. Er ging zur Tür und klopfte zweimal, rief laut. Er spähte durch das von einem Sicherheitsgitter verdunkelte Fenster. Als er nichts entdeckte, ging er zurück auf die Straße und bemühte sich unter einem gnadenlosen Himmel unendlichen Blaus, seine Gedanken zu sortieren.

»Was in aller Welt tu ich hier?«, fragte er sich. Cobb nahm ihn wahrlich nicht mit offenen Armen auf.

Hinter ihm war das Geräusch eines Riegels zu hören, der zurückgeschoben wurde. Er drehte sich um und sah ein verschlossenes Gesicht, das ihn ärgerlich anstarrte.

»Manolis?«

»Ja. Hi.«

Der Blick entspannte sich, ein dünner Arm streckte sich ihm entgegen. »Constable Andrew Smith, aber alle nennen mich Sparrow. Hereinspaziert.«

Sparrow war ein Grünschnabel, der langsam und gedehnt und beinahe nuschelnd sprach. Seine Haut hatte die Farbe von dunklem Ale, ein starker Kontrast zu seinem hellblauen Hemd. Er trug gebügelte marineblaue Shorts, weiße Strümpfe und schwere schwarze Stiefel.

Überrascht stellte Manolis fest, dass es in der Station mehr Fliegen gab als draußen.

»Willkommen in Cobb«, sagte Sparrow. »Der Boss wollte, dass ich auf Sie warte.«

»Ist das Fyfe? Wo ist er?«

»Er ist drüben im Braunenhaus, er will rauskriegen …«

»Moment mal, wo ist er?«

»Im Braunenhaus«, sagte Sparrow. »So nennen’s die Leute hier. Das neue Internierungslager im Norden von Cobb. Sie sind doch wegen dem Mord am Freitag hier, oder?«

3

Sparrow führte Manolis in den Aufenthaltsraum mit Plastikgartenmöbeln und welligem Linoleumboden. Vor dem Fenster stand ein verblichenes grünes Sofa. Mit dem muffigen Rest eines Schwamms wischte Sparrow die Fläche unter dem tropfenden Auslass eines Kaffeespenders sauber. Dann bot er Manolis einen angeschlagenen Becher schwachen schwarzen Kaffee und eine Auswahl an Jerky verschiedenster australischer Tiere an. Manolis lehnte beides dankend ab. Jedes Mal, wenn er das Haus oder sein Büro verließ, begann der Kampf nicht nur um gutes Olivenöl, sondern auch um anständigen Kaffee von Neuem. Zu Hause hatte er die richtigen Gerätschaften und ausreichend Vorrat, dunkle Bohnen schokoladigen griechischen Kaffees, den er schwarz und stark in einem briki-Kännchen zubereitete. Es war ein besonderes Gebräu, das nach dem Kochen nicht gefiltert wurde und an dessen Oberfläche sich feiner Schaum bildete, während sich am Boden eine untrinkbare schlammige Masse absetzte. Ihm war klar, dass dieser Kampf im ländlichen Australien kaum zu gewinnen war.

Die beiden Polizisten sahen sich über einen Klapptisch hinweg an. Manolis nahm einen schwachen Alkoholgeruch wahr. Sparrows linkes Augenlid hing leicht herunter.

»Hier«, sagte Manolis. »Schauen Sie sich erst mal das an.« Er riss ein Blatt aus seinem Notizblock.

Sparrow las. »Ich kenn die Jungs. Die sind okay.«

»Ich glaube nicht, dass es okay ist, wenn man fremde Autos beschädigt«, sagte Manolis.

Sparrow betrachtete ihn misstrauisch.

»Es handelt sich um mein Auto. Steht draußen, falls Sie sich anschauen wollen, was die gemacht haben.«

»Schon okay«, sagte Sparrow und steckte das Blatt ein. »Ich glaub Ihnen. Überlassen Sie das mir, ich kümmer mich drum.«

»Danke. Ich war immer schon der Meinung, dass in allen Fällen, die Polizisten selbst betreffen, Unabhängigkeit das Wichtigste ist.«

Sparrow schenkte ihm ein dünnes Lächeln und beugte sich vor.

»Ist echt nett, dass Sie gekommen sind, aber eigentlich haben wir die Situation unter Kontrolle. Keine Ahnung, warum man Sie geschickt hat.«

Manolis hatte Widerstand erwartet. Darauf war er vorbereitet.

»Ich wurde geschickt, weil die Situation hier nicht unter Kontrolle ist«, sagte er knapp. »Ich wurde geschickt, weil hier Menschen Flüchtlinge in aller Öffentlichkeit angreifen, Regierungsgebäude anzünden und Autos demolieren. Deshalb bin ich da.«

Sparrows Augen funkelten ausdruckslos. Es dauerte eine Weile, bis er wieder das Wort ergriff. »Yair, alles klar«, sagte er nur.

Manolis setzte eine gelassenere Miene auf. »Unsere Vorgesetzten wollen, dass der Fall schon gestern gelöst ist. Derzeit stehen die Flüchtlinge im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, und man will um jeden Preis schlechte Presse vermeiden.«

»Ah, dann geht’s also um Politik. Das war schon so, als sie das Braunenhaus eröffnet haben. Ist immer alles nur Politik.«

Die Runzeln kehrten auf Manolis’ Stirn zurück. »Vergessen Sie die Politik. Damit hab ich nichts zu tun. Ich bin nur hier, um meinen Job zu machen. Ein Verbrechen aufklären.« Er sah sich um. »Also, wo ist Ihr Boss? Wo ist Sergeant Fyfe?«

Sparrow sah auf seine Armbanduhr. »Tja, jetzt dürfte der Sarge grad vom Lager wegfahren.«

Manolis roch an seinen Fingern. Die Münzen hatten einen metallischen Geruch hinterlassen. »Ist sonst noch jemand da?«

»Nope. Die Säcke haben mich hier allein gelassen.«

»Wo stehen wir in den Ermittlungen? Zeigen Sie mir den Tatort. Haben Sie das Opfer gekannt? Hat die Rechtsmedizin die Leiche obduziert? Kann ich den Bericht sehen?«

Sparrow sah durch seinen Kollegen aus der Stadt hindurch. Sein Blick war glasig und unstet. Eine Fliege brummte faul gegen das Fenster.

»Wo sind die Asservate?«, fuhr Manolis fort. »Was haben Sie am Tatort gefunden? Gibt’s Zeugen? Verdächtige? Spuren? Hat schon jemand mit der Presse gesprochen?«

Der Constable starrte weiter vor sich hin. Schließlich beugte er sich vor und nahm einen Streifen Krokodilfleisch. Riss ein Stück ab. Kaute. »Also«, sagte er mit vollem Mund, »das sind aber ’ne Menge Fragen auf einmal, Mann. Und wir haben uns grad erst kennengelernt. Ich sag Ihnen was, wir gehen in den Pub.«

Das war keine Bitte, es war eine Art Initiation. Manolis widerstrebte es, etwas trinken zu gehen. Ein Mörder lief frei herum. Aber dann stimmte er zu.

Auf dem Weg nach draußen kamen sie an einer leeren Ausnüchterungszelle vorbei. Mit einer überraschten Geste deutete Manolis darauf.

»Polizeiautos und Ausnüchterungszellen kann’s nie genug geben«, sagte Sparrow. »Oft wär’s auch leichter, wenn man die Nüchternen einsperren würde.«

Er sicherte die Station mit drei verschiedenen Schlössern, dann ging er zu seinem Streifenwagen, einer weißen Ford-Limousine mit roter Motorhaube, ohne Radkappen und mit dem größten Kängurufänger, den Manolis je gesehen hatte.

»Wir nehmen mein Auto«, sagte Manolis.

Sparrows Sonnenbrille reflektierte das Gleißen der Sonne, als stünden sie in einem Blitzlichtgewitter. »Wie Sie wollen. Fahrer, nach Norden, bitte. Wir gehen in den oberen Pub.«

Der am nördlichen Ortsrand gelegene obere Pub trug seinen Namen zu Recht und war vom unteren Pub am Südrand in der Nähe der Aboriginalsiedlung leicht zu unterscheiden.

»Der obere Pub ist für die Whitefellas, der untere für die Blackfellas«, erklärte Sparrow. »Ganz einfach.«

Damit räumte er ein, dass er eigentlich in den falschen Pub ging, aber für die meisten war er sowieso ein Verräter.

Auf der Fahrt plauderten sie ein wenig. Sparrow erläuterte, dass es in den meisten Nächten der Woche in den Pubs Ärger gab und die Cops damit alle Hände voll zu tun hatten.

»Was aber gut von ’nem Mord ablenkt«, fügt er hinzu.

Er fragte, ob Manolis die Aboriginalsiedlung am südlichen Ortsrand gesehen hatte. Hatte er. Sparrow sagte, dass er dort aufgewachsen war. Manolis erinnerte sich an eine Hüttensiedlung mit Wellblechdächern, hölzernen Milchkisten, alten Reifen und Matratzen als Wänden, Kleiderhaufen. Überall lagen Menschen auf dem Boden herum, mit staubigen Fußsohlen, und teilten sich mit Hunden den wenigen Schatten. Beim Anblick des Valiant hörte eine Gruppe Kids auf, einen schlaffen Aussie-Rules-Football herumzukicken, und starrte ihm nach.

»Yair«, sagte Sparrow, »meine Leute.«

»Wie kommen Ihre Leute mit der Polizei klar? Läuft das?«

»Nicht so ganz«, seufzte Sparrow. »Eigentlich gar nicht. Bulle bleibt Bulle, aber vielleicht kann ein schwarzer Cop am Ort das ein bisschen ändern. Ich versuch’s jedenfalls.«

»Wollten Sie immer schon zur Polizei?«

Sparrow zuckte mit den Schultern.

»Hab’s mal als Handwerker versucht, Tischler. Wurd aber permanent blöd angemacht. Was ist mit Ihnen, warum wollten Sie einer von den Bösen werden?«

Nachdenklich rieb sich Manolis das Kinn. »Weiß nicht«, sagte er endlich. »Ich konnte mir einfach nie was andres vorstellen. Wissen Sie noch, als Sie ein Kind waren und die Erwachsenen gefragt haben, was Sie werden wollen, wenn Sie mal groß sind, und alle Jungen haben gesagt, Polizist oder Feuerwehrmann oder Astronaut? Ich glaub, ich bin nie aus dem Stadium rausgekommen.«

Sparrow lächelte aufrichtig, vielleicht weil er an seine Kindheit denken musste.

»Das gefällt mir«, sagte er mit einem leisen Lachen. »Viel besser, als wenn Sie sagen würden, Sie wollten bloß nicht mit ’ner Nagelpistole erschossen werden.«

4

Die Fahrt zum Pub, vorbei an Post, Soldatenkapelle, zwei verkrauteten Tennisplätzen ohne Netz und einem Dutzend weiterer schlaffer australischer Flaggen, dauerte nicht lang. Als Manolis davor parkte, sah er Menschen im Schatten des einzigen Straßenbaums.

»Was machen denn die da?«, fragte er.

»Schauen Sie einfach zu«, sagte Sparrow.

Manolis beobachtete, wie vom oberen Straßenende kommend ein abgerockter Kombi im Schritttempo zu der Reihe Wartender fuhr. Der Fahrer nahm den ersten Mann in der Reihe mit und fuhr ihn fünfzig Meter weiter die Straße rauf zu dem Drive-thru-Schnapsladen. Dort wartete er, bis der Mann eingekauft hatte, dann brachte er ihn zurück zum Ausgangspunkt und ließ den nächsten einsteigen, und das Prozedere wiederholte sich. Der erste Mann torkelte mit einem Karton Bier unter dem Arm und einem Lied auf den Lippen in den Busch.

»In einem Drive-thru kriegt man nur was, wenn man mit dem Auto kommt«, sagte Sparrow mit einem Grinsen. »Das sind die Regeln, und dagegen können wir Coppers nichts machen. Nicht, dass wir’s wollten, das gäb nur noch mehr Ärger. Der Weiße mit der Karre kassiert dabei ab. Schlau, was? Er heißt Trev, und jeden zweiten Donnerstag, wenn die Stütze kommt, hockt er sich in der Karre den Hintern platt, ein Kunde nach dem anderen, nonstop den ganzen lieben langen Tag.«

»Sind Sie denn nicht im Dienst?«

Sparrow prustete ungläubig los und kicherte noch, als sie den Pub betraten.

Innen kämpfte die Klimaanlage mit den Schwaden von Männerschweiß, Zigarettenrauch und Bierdunst. Sergeant Fyfe lehnte am Tresen. Er hatte ein frisch gezapftes Pint in der Hand und unterhielt sich mit zwei Tresenkollegen und dem Wirt. Alle trugen Footballshorts und Tanktops. Manolis fühlte sich vollkommen overdressed.

»Ja, leck mich doch«, sagte Fyfe. »Sie müssen der Großstadtfuzzi sein.« Er sprach verwaschen, mit alkoholschwerer Zunge.

»Hallo«, sagte Manolis und streckte ihm die Hand entgegen. »Detective Sergeant George Manolis.«

Zum Beweis seiner polizeilichen Kräfte zerquetschte Fyfe Manolis die Hand und sämtliche Finger. Fyfes rotes, schorfiges Gesicht und das Netz feiner Äderchen ließen ihn aussehen, als wäre er in Bier mariniert und dann zum Trocknen in die Sonne gelegt worden. Der tote Ausdruck seiner dunkelgrauen Augen verriet, dass sie schon viele Schrecken erblickt hatten.

»Starker Auftritt, Mann.«

»Sie kommen wohl grad von ’ner Modenschau.«

Fyfes Trinkkumpane lachten aus vollem Hals, mit offenen Mündern und wackelnden Wampen, schlechten Zähnen, kahlen Schädeln. Hinter ihrem Amüsement spürte Manolis Feindseligkeit. Eigentlich war sie kaum verborgen.

»Sie also sind der Retter in der Not«, sagte der Wirt.

Seine Haare waren albinoweiß, seine Haut weißer als Schnee. Manolis fragte sich, wie so etwas im ländlichen Australien möglich war.

»Sind Sie da, um uns vor uns selbst zu retten?«, fuhr der Wirt fort. »Alles Gute, junger Mann. Dafür haben Sie sich ’nen Drink verdient. Was darf’s sein?«

Manolis lag das Wort »Dienst« auf der Zunge, aber er hielt sich zurück. Nicht gegen den Strom schwimmen. Er inspizierte das Barregal: fast volle Flaschen verschiedener Alkoholika, alle mit einer dicken Schicht Outbackstaub überzogen. Am Tresen gab es vier Zapfhähne, alle mit demselben Bier, ein kräftiges einheimisches Lager. Die Wände und die Decke waren mit einem Sammelsurium an getragenen BHs, Unterhosen, Footballshirts, Röntgenbildern, Visitenkarten, Fotos und unzähligen australischen Fahnen bedeckt.

»Einen Whisky«, sagte Manolis. »Einen doppelten.«

Seine Bestellung ließ alle im Raum schlagartig verstummen. Der Wirt sah ihn schief an und wischte sich die Nase. Er roch nach Hefe. »Sicher kein Bier, Mann?«

»Nein, danke.«

»Echt? Es ist gut. Schön kalt.«

»Ich trink kein Bier. Stößt mir auf. Aber ich nehm eins für den jungen Sparrow.«

Sparrow nickte mit totem Blick, so als hätte er gerade etwas Abartiges gesehen, eine Zumutung. Mit einem großen Bierglas und seiner Verwunderung setzte er sich in eine Ecke, während Manolis Fyfe am Tresen festpinnte und über den Stand der Ermittlungen löcherte. Je mehr Fyfe seinen Fragen auswich, desto mehr bohrte er.

»Jetzt hören Sie mal, im Moment trauern wir noch«, sagte Fyfe. »Cobb ist ein kleines Kaff.«

»Das weiß ich«, sagte Manolis. »Klein und abgelegen. Genau deswegen wurde ich ja von Major Crimes hergeschickt.«

»Das hat, glaub ich, mehr mit dem zu tun, was gestern Nacht am Braunenhaus abging.«

»Hat es. Aber es ist schwer vorstellbar, dass die beiden Vorfälle nichts miteinander zu tun haben.«

Fyfe gluckerte sein Bier wie ein Verdurstender. »Hatten sie nicht«, sagte er durch den Schaum auf seinem Schnurrbart. »Das Lager sollte hier alles zum Besseren wenden. Es sollte Jobs bringen. Die Wirtschaft ankurbeln. Komplett für den Arsch. Die einzigen Jobs, die kamen, waren Dreck – Putzhilfen in Teilzeit und Schlägertypen als Security.«

Manolis nahm einen vorsichtigen Schluck von seinem Whisky mit Raumtemperatur. Er schmeckte sauer und schal, und mit seiner öligen Konsistenz legte er sich wie ein alter Mantel auf seine Zunge. Vielleicht hätte er doch auf den Wirt hören und ein Bier nehmen sollen. Er bereute, gleich einen Doppelten bestellt zu haben. Doppelt unangenehm.

»Molly war eine Gute, müssen Sie wissen«, fuhr Fyfe fort. »Wirklich eine gute Frau.«

»Gut im Bett, meinst du …«, sagte ein Trinker mit einem trockenen Lachen.

»Die Ortsmatratze«, murmelte ein anderer. Gelächter.

»Ey!«, sagte Fyfe scharf. »Haltet die Klappe, alle miteinander.«

Manolis wartete, bis das Lachen verklang. Dann sagte er: »Molly?«

»Eine Seele von Mensch«, sagte Fyfe. »Sie hat unsere Kinder unterrichtet.«

»Sie war Lehrerin?«

»Ja. So ein Ende hat sie nicht verdient.«

»Das hat niemand.«

»Ich bin echt angefressen. Diese Tiere.«

»Wer?«

Fyfes zorniger Blick schien sich durch Manolis zu bohren. »Der Abschaum, der das getan hat«, sagte er brüsk. »Wen sonst sollte ich meinen?«

Manolis gab keine Antwort, sondern zwang einen weiteren Schluck Whisky hinunter. »Ich will die Leiche und den Tatort sehen.«

»Klar, Mann. Nur heute nicht. Morgen.«

»Wer hat das Opfer gefunden? Können Sie mich zu den Leuten bringen? Und warum nicht heute?«

Fyfe trank das Pint mit einem tiefen, gurgelnden Schluck über die Hälfte leer. »Junger Mann, es ist Sonntag. An einem Sonntag kann man den Leuten nicht auf die Pelle rücken. Es ist der Tag des Herrn.«

»Sergeant«, sagte Manolis und zog an seinem Ohrläppchen. »Wollen Sie damit sagen, dass der Wochentag wichtiger ist als eine Mordermittlung?«

»Ganz genau, Schnellchecker«, sagte Fyfe angriffslustig und machte die Brust breit. »Wir sind hier nicht in der Stadt. Hier hat der Sonntag noch eine Bedeutung. Es ist der Tag der Gebete. Der Tag der Ruhe. Der Ruhe und Flüssigkeitsaufnahme.«

Er leerte sein Pint und warf dem Wirt einen Blick zu.

»Nur bin ich nicht den ganzen Weg hier rausgefahren, um Ihnen beim Trinken zuzusehen«, sagte Manolis.

»Unter uns gesagt«, sagte Fyfe, »ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.« Er legte die Finger zärtlich um das frisch gezapfte Glas und wandte sich wieder seinen Tresenkollegen zu, die ihm kräftig auf die Schulter schlugen und so fest mit ihm anstießen, dass das Bier überschwappte.

Manolis sah sie lachen und trinken und rauchen und schwanken. Er lehnte sich gegen den Tresen und goss sich den Rest seines Whiskys in die Kehle. So schmeckte er weniger lang.

Der Wirt kam zu ihm zurück. »Lassen Sie’s gut sein. Wie Bill gesagt hat, sind wir alle etwas mitgenommen. Jeder mochte Molly. Er ganz besonders.«

Manolis drehte den Kopf. »Was soll das heißen? Wie nah stand er der Frau?«

»Hier stehen sich alle nahe. Wir sind ein kleines Kaff. Bill versteht sich als eine Art Hirte. Und ein Wolf hat eins seiner Schäfchen gerissen.«

»Trotzdem muss er das professionell angehen.«

»Das macht er, wenn er nüchtern ist. Sehen Sie in ihm heute nicht den Cop. Er ist auch nur ein Mensch. Der arme Kerl wär letztes Jahr beinah selbst draufgegangen.«

»Ach?«

Der Wirt lehnte sich schwer gegen den Tresen. »So ein Verrückter hat Bill mit einer abgebrochenen Flasche das Handgelenk aufgeschlitzt und die Schlagader erwischt. Bill hat zwei Liter Blut und einen halben Liter Whisky gebraucht, damit er nicht aus den Latschen kippt.«

Manolis schob ihm das leere Glas hin. »Danke«, log er.

»Gern geschehen. Bei uns ist der Pub der Ort, wo man hingeht, wenn’s grad hart kommt und man ’ne Aufmunterung braucht. Übrigens, ich bin Turps.«

Manolis schüttelte ihm die Hand und stellte sich vor. »Nett hier«, sagte er.

»Ist ’n Drecksloch«, erwiderte Turps. »Aber wenigstens ein anständiger Betrieb. Nicht so was wie das verdammte Braunenhaus.«

Sparrow kam zu ihnen. In seinem leeren Bierglas klebten Schaumfäden wie ein Spinnennetz. »Kommen Sie«, sagte er zu Manolis. »Ich zeig Ihnen Ihre Unterkunft, dann können Sie sich da einrichten. Danke, Turps.«

»Wir sehen uns.«

Sparrow sagte Manolis, er solle nach Westen fahren, immer auf die Nachmittagssonne zu.

»Warum haben Sie mich da hingebracht?«, fragte Manolis. »Ich war der Letzte, den Fyfe sehen wollte.«

»War als freundliche Einführung gedacht, so zur Begrüßung. Wir reden morgen weiter.« Sparrows Blick schweifte durch die schmutzige Frontscheibe über die leeren Straßen. »Hoffentlich bleibt’s ruhig heut Nacht. Ohne Ärger.«

»Wieso? Haben Sie was gehört?«

»Nur Gerüchte.« Er hielt inne. »Gerede von Vergeltung. Leute, die Rache wollen für das, was das Braunenhaus mit Molly gemacht hat.«

»Dazu müsste man wissen, wer’s getan hat.«

»Vermutungen reichen. Macht das Leben leichter.«

Manolis fuhr weiter. Nach einer Weile fragte er: »Sie hieß Molly?«

»Yair. Molly Abbott. War Grundschullehrerin. Jeder mochte sie, sie war beliebt. Anfang vierzig, verwitwet.«

Das traf Manolis. Die Trennung von einem geliebten Menschen brach einem das Herz. Aber wenigstens war dieser Mensch noch am Leben. So jung Witwe zu werden war eine Tragödie.

Sein detektivischer Instinkt reagierte jedoch sofort. Es gab keinen Ex-Mann, den man überprüfen müsste. Eine naheliegende Spur weniger.

»Hatte sie einen Freund?«, fragte Manolis vorsichtig.

»Ich glaub nicht«, sagte Sparrow. »Aber ich weiß von einem aus dem Ort, der sie eine Zeit lang angebaggert hat.«

»Angebaggert? Wer ist das?«

Sparrow ließ sich mit der Antwort Zeit, dann schien er seine Worte mit Bedacht zu wählen.

»Joe heißt er. Eigentlich ein harmloser Typ. Nach dem Tod von Mollys Mann hat er sie angebaggert. Eines Abends hat er sogar im oberen Pub einen Aufstand gemacht.«

»Was für einen Aufstand?«

»Nichts Großes. Er hatte ein paar intus und hat sich an sie rangemacht. Sie hat ihm eine gescheuert und vor seinen Kumpels blöd dastehen lassen. Kleiner Dämpfer fürs Ego. Nicht, dass sie die Erste gewesen wäre, die Joe eine gelangt hat …«

Manolis lächelte. »Gut zu wissen.«

»Ich glaub aber nicht, dass er zu so was in der Lage wär. Er ist ’ne Nervensäge, aber kein Mörder.«

»Finden Sie raus, wo er ist.«

»Okay.«

»Haben Sie eine Idee, wer sie zuletzt gesehen hat?«

»Noch nicht.«

Sie hatten den Ort hinter sich gelassen. Weite braune Ebenen breiteten sich in jeder Richtung aus. Manolis drückte das Gaspedal durch, der Motor schnurrte zufrieden. Die Straße, die nach Westen führte, hatte Manolis auf keiner Karte gesehen. Er fand es seltsam, dass er nicht in Cobb selbst, am Ort des Geschehens untergebracht war. Es hätte ihm nichts ausgemacht, in einer leer stehenden Wohnung oder einem Gästezimmer Quartier zu beziehen. Selbst ein Feldbett in der Polizeistation wäre ihm recht gewesen. Er blinzelte angestrengt gegen die Sonne nach einem Hinweis auf ihr Ziel. Sparrow sagte nichts. Hinter seiner undurchdringlichen schwarzen Sonnenbrille starrte er geradeaus, während seine Finger einen schnellen Rhythmus auf seine Oberschenkel klopften. Manolis fragte sich, ob sie zu einer Farm fuhren oder zu einer abgelegenen Siedlung mit Buschblick rundum. Oder zu einer der einfachen Hütten aus Holz und Rinde, in denen einst die ersten Siedler als Holzfäller, Viehtreiber und Schafscherer gelebt hatten. Er war so in Gedanken versunken, dass er beinahe den krummen hölzernen Bogen übersehen hätte, der ihre Ankunft in Olde Cobbe Towne verkündete.

»Ich werd verrückt«, sagte Manolis.

»Yair«, sagte Sparrow. »Seit das Braunenhaus eröffnet wurde, kriegt man im Ort kaum noch ein Bett. Das war die Idee des Sarge. Weg vom schlimmsten Ärger.«

Sie parkten vor einem Bürocontainer mit einer australischen Flagge im Fenster. Beim Eintreten verhedderte sich Manolis in dem Türvorhang aus bunten Plastikstreifen. So einen hatte er seit Kindertagen nicht mehr gesehen.

Sparrow rief etwas. Aus einem der hinteren Räume erklang ein Stöhnen, gefolgt von Flüchen. Ein Stuhl wurde über den Boden geschoben, dann mehr Stöhnen und schwere, mühsame Schritte.

Der Besitzer wühlte sich aus der Tiefe seines gestörten Schlafes heraus. Zunächst hielt er den Kopf gesenkt und fuhr mit beiden Händen darüber, um sicherzugehen, dass seine Haare halbwegs ordentlich über der Glatze lagen. Als er sich aufrichtete und gerade dastand, sah man, dass er ein kräftiger, stattlicher Mann war, so groß wie Manolis mit seinen eins fünfundachtzig. Er trug ein marineblaues Trägerhemd und alte Tennisshorts. Ein buschiger Schnurrbart verbarg seinen Mund, und ein unbehaarter Fleck Haut auf einem Arm war ganz weiß. Während er sich die Wangen rieb, ließ er seine tief liegenden Augen über Sparrow und Manolis streifen.

»Jetzt tritt mich doch ein Pferd …«

Nach diesem Halbsatz erstarb dem Mann die Stimme im Hals. Er trat hinter dem Tresen hervor und ging mit weit ausgebreiteten Armen und großen Augen auf Manolis zu. Sein Schnurrbart zitterte. Manolis trat einen Schritt zurück, hatte aber keine Chance, sich der Umarmung zu entziehen, die sich so fest um ihn schloss, dass ihm Brust und Herz schmerzten.

»Ma! Ma, komm schnell, das musst du dir ansehen!«, brüllte der alte Mann über seine Schulter. Dann wandte er sich wieder Manolis zu. »Ich dachte schon, ich wär im Schlaf gestorben oder vor mir steht ein Geist«, flüsterte er. »Du bist deinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.«

Manolis sah kurz zu Sparrow, dessen verwirrte Miene verriet, dass er jedes Wort gehört hatte.

»Ich bin hier aufgewachsen«, sagte Manolis. »Hier in Cobb, meine ich. Das ist der Grund, warum sie mich geschickt haben. Und ich glaube, ich kannte Molly.«

5

Zu viert saßen sie hinter dem Bürocontainer um einen großen Picknicktisch, dessen Holz von der gnadenlosen Sonne brüchig und ausgebleicht war. Eine Pergola aus dünnen gewellten grünen Plastikbahnen warf offiziell Schatten, doch darunter schien es nur noch heißer zu sein. Überall um sie waren Schmeißfliegen, die in der Nachmittagshitze träge und orientierungslos surrten. Die Luft stand.