Stift Stams Band II E-Book

24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

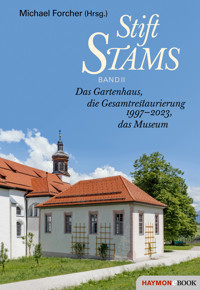

Das Stift Stams: historische Kulturstätte, angesehener Ausbildungs- und geistiger Rückzugsort. Die vielseitigen Aspekte der Zisterzienserabtei wurde 2016 im Band "Stift Stams. Ein Tiroler Juwel mit wechselvoller Geschichte", herausgegeben von Michael Forcher, ausführlich behandelt. Seit der Veröffentlichung des Buchs hat sich wieder viel getan: Bei Restaurierungsarbeiten an einem unscheinbaren Nebengebäude wurde 2015 ein barocker Festsaal mit einem einzigartigen Freskenzyklus entdeckt und revitalisiert. Verständlich also, dass das "Gartenhaus des Stiftes Stams", seine Rätsel und Überraschungen, die Bau- und Restaurierungsgeschichte dieses Juwels und nicht zuletzt eine kunsthistorische Auseinandersetzung mit den 1758/59 entstandenen Fresken mit der eher seltenen Engelthematik im Mittelpunkt dieses Buches stehen. Mit der Fertigstellung der Arbeiten am Gartenhaus ist auch die über 25 Jahre dauernde Gesamtrestaurierung des ausgedehnten Klosterkomplexes abgeschlossen. Damit beschäftigt sich der zweite Band, denn eine so gewaltige Kraftanstrengung und eine aus technischer wie restauratorischer Sicht bemerkenswerte Arbeitsleistung gehört entsprechend dokumentiert. So wird der Fachwelt von Architektur und Denkmalpflege, sicher aber auch vielen interessierten Laien, interessantes Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen. Schließlich wird Einblick in die Kunstsammlungen des Stiftes geboten und mit Idee, Inhalt und Gestaltung des im Jubiläumsjahr neu präsentierten Stiftsmuseums vertraut gemacht. Gemeinsam mit namhaften Autor*innen hat Michael Forcher einen Nachfolgeband zusammengestellt, der einzigartige und bisher unbekannte Blickwinkel in die Geschichte sowie aktuelle Entwicklungen des Stiftes bietet. Zahlreiche Bilder sowie die gewohnt unterhaltsame und informative Sprache des Historikers, Gründers und langjährigen Verlegers des Haymon Verlags machen dieses Sachbuch zu einer wertvollen Wissensquelle.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Tragaltar mit dem Gnadenbild der Maria vom Guten Rat, um 1760

Die Zisterzienserabtei Stift Stams dankt dem Haymon Verlag, dass er dieses Werk in sein Programm aufgenommen hat, sowie den Autorinnen und Autoren, dem Herausgeber und allen für Gestaltung und Produktion zuständigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Besonderer Dank für die finanzielle Unterstützung dieses Buchprojekts gebührt dem Land Tirol, der Tiroler Landesgedächtnisstiftung und dem Bundesdenkmalamt.

Vorwort des Herausgebers

Dem 2016 erschienenen Band »Stift Stams – Ein Tiroler Juwel mit wechselvoller Geschichte« einen zweiten Band folgen zu lassen, war nicht meine Idee. Es war der große Freund und Förderer des Zisterzienserstifts im Tiroler Oberland, der frühere Landeshauptmann und jetzige Präsident der Tiroler Gedächtnisstiftung DDr. Herwig van Staa, dem es ein Anliegen war, zum Abschluss der mehr als 25-jährigen Gesamtrestaurierung des Klosterkomplexes in einem Buch von dieser gewaltigen Kraftanstrengung und Arbeitsleistung zu erzählen. Dass gleichzeitig die Feier des 750-jährigen Bestehens des Stifts bevorstand, war zusätzliche Motivation.

Auch fehlten im Band von 2016 die letzten Arbeitsschritte, vor allem war die Renovierung eines unscheinbaren Nebengebäudes erst begonnen, das sich bald zu einer sensationellen Entdeckung mausern sollte und jetzt als barockes Gartenhaus mit freskengeschmücktem Festsaal einen neuen Akzent der Kunst- und Kulturgeschichte von Stams bietet.

Beides traf sich mit dem Wunsch des scheidenden Leiters des Bundesdenkmalamtes Tirol, DI Walter Hauser, der mit Denkmalpflege befassten Fachwelt eine Dokumentation der Gesamtrestaurierung zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang schien mir auch ein Rückblick auf die erste große Restaurierungsphase nach dem Zweiten Weltkrieg interessant, außerdem schlug ich vor, das neu präsentierte Stamser Stiftsmuseum und die Geschichte seiner Entstehung ins Buch aufzunehmen.

Meine Zusage, die Herausgeberschaft zu übernehmen, war mit der Bedingung verknüpft, selber keinen Beitrag schreiben zu müssen. Kein Problem, standen doch die bewährten Fachleute aus dem Team von 2016, ergänzt durch den Kunsthistoriker Dr. Helmuth Oehler, zur Verfügung. Dass die Grafikerin Hana Hubálková wie damals die Gestaltung übernahm, garantierte mir ein schönes Buch. Ihnen allen sei herzlich für ihre Mitarbeit gedankt. Besonderen Dank bin ich dem langjährigen Stiftsarchitekten und Bauleiter Max Schönherr schuldig, dessen Rat und Hilfe mir über manche Klippe bei der Entstehung dieses Werks hinweggeholfen haben.

Michael Forcher

Innsbruck/Stams, im August 2023

Inhalt

Vorwort von Abt German Erd

Stift Stams: Balance zwischen Tradition und Moderne

I.

Das Gartenhaus

Einleitung

Christoph Haidacher

Das Gartenhaus in den historischen Quellen

Max Schönherr

Von den Überraschungen und Rätseln eines Nebengebäudes

Barbara Lanz und Sonja Mitterer

Das Gartenhaus von Stift Stams: Dokumentation der Baugeschichte und der Restaurierung

Helmuth Oehler

» Alle Engel, die dir dienen «: Die Fresken im Stamser Gartenhaus

II.

Die Gesamtrestaurierung 1997–2023

Einleitung

Franz Caramelle

Generalsanierung 1973–1985: Die Stiftskirche im Mittelpunkt

Walter Hauser

Zwischen Dokument und Monument: 25 Jahre Denkmalpflege im Zisterzienserstift Stams

Barbara Lanz und Sonja Mitterer

Das Inventar des Bauarchivs: Mehr als eine Datensammlung

Barbara Lanz und Sonja Mitterer

Register der Bauabschnitte

Josef Kretschmer

Ohne dass der Herrgott es regnen lassen muss

Gert Ammann

Ein neues Grab für »Friedl mit der leeren Tasche« und seine Gemahlinnen

III.

Das Museum

Einleitung

Gert Ammann

Die Kunstsammlung und ihre Geschichte

Gert Ammann

Das Museum der Zisterzienserabtei Stift Stams

Anhang

Die Autorinnen und Autoren

Bildnachweis

Das Gründerpaar Meinhard II. von Tirol-Görz und Elisabeth von Wittelsbach präsentieren das Modell des Klosters Stams. Das Bildchen schuf der Konventuale Johannes Fuchs in den Jahren um 1620/30.

Stift Stams: Balance zwischen Tradition und Moderne

Bauliche Sanierung des Stift-Komplexes ist Bewahrung undzugleich Schritt in die Zukunft

Die wechselvolle Geschichte des Stiftes Stams reicht bis ins Jahr 1273 zurück. Das Kloster wurde von Graf Meinhard II. von Tirol-Görz gestiftet. Seinem Ruf folgend, kam in diesem Jahr der Gründungskonvent aus dem schwäbischen Kaisheim nach Stams und bezog ein aus Holz errichtetes Kloster. Am heutigen Stiftsareal entstanden in einer Bauzeit von elf Jahren Kirche und Klostergebäude aus Stein, die 1284 eingeweiht wurden.

Die rasche Entwicklung des Klosters wurde durch Privilegien und Schenkungen Graf Meinhards II. begünstigt. Bereits zu Lebzeiten des Grafen genoss das Stift sowohl geistlich wie auch wirtschaftlich hervorragende Reputationen. Als Graf Meinhard im Jahr 1295 starb, wurde er mit seiner Frau Elisabeth in der Gruft der Stiftskirche beigesetzt.

In der Folgezeit entwickelte sich Stams zu einem überregional bedeutenden geistlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum. So bewirtschaftete das Kloster unter anderem Lehen, die bis nach Bayern und Schwaben hinein reichten.

Die Folgen der Reformation in Europa, der Bauernkriege und schließlich eines verheerenden Brandes anno 1593 führten im 16. Jahrhundert zu einem Tiefpunkt in der Entwicklung des Klosters, das zudem im Jahre 1552 von Truppen des Kurfürsten Moritz von Sachsen geplündert wurde. Zeitweise lebten danach nur noch drei Mönche in Stams.

Es dauerte bis hinein ins 17. Jahrhundert, dass das klösterliche Leben wieder vollständig in Gang kam. Zwischen 1650 und 1750 setzte eine rege Bautätigkeit ein und das Kloster kam vorübergehend zu einer neuen Blüte. In dieser Zeit wurde auch die Stiftskirche umgebaut. Das einst im romanischen Stil errichtete Bauwerk ist seither von barocker Architektur und Ausstattung geprägt. Aus dieser Epoche stammen auch die zwei markanten Zwiebeltürme, die noch heute bereits von weitem das Erscheinungsbild der Zisterzienserabtei Stift Stams prägen.

In dieser Zeit wurde von Abt Vigilius Kranicher 1778 eine Schule für Singknaben errichtet. Ziel dieser Institution war es, fähige Sänger für den hauseigenen Figuralchor auszubilden. Darüber hinaus sollten die Jugendlichen aber auch für spätere Aufgaben in Kirche, Staat und Gesellschaft qualifiziert werden. Ein solch breites Spektrum dieser neuen pädagogischen Ausbildungsstätte kam auch den Vorgaben des Josephinismus entgegen.

Bald darauf sollten wieder schwere Zeiten für Stams beginnen, denn nach einem verlorenen Krieg gegen Napoleon musste Österreich Tirol an Bayern abtreten. Und die Münchner Regierung folgte der Welle der Säkularisierungen, die Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts über Europa hereinbrach, und hob das Stift im Jahr 1807 auf. Zwar wurde es nach der Rückkehr Tirols zu Österreich bereits 1816 wieder errichtet, doch kamen die damals ausgegliederten Klosterhöfe und die an die Universität Innsbruck überstellten Bücher und Inkunabeln nicht mehr zurück.

Einen weiteren tiefen Einschnitt in das klösterliche Leben erfuhr das Stift während der NS-Zeit. Im Jahr 1939 wurde das Stift von den nationalsozialistischen Machthabern aufgelöst und beschlagnahmt. Die Gebäude dienten zunächst der Unterbringung von Südtiroler Umsiedlern (Option) und später als Lagerhalle. 1945 beherbergten sie Soldaten der französischen Besatzungsmacht, unter denen Einrichtung und Bausubstanz ebenfalls litten.

Nach dem Ende des Krieges stand das Kloster wieder vor einem hoffnungsvollen Neubeginn. Dazu beigetragen haben auch Mönche aus der Zisterzienserabtei Stična in Slowenien. Auf der Flucht vor den kommunistischen Machthabern um Josip Broz Tito hatten sie in Stams eine neue Heimat gefunden.

In den 1970er und frühen 1980er Jahren wurde die Stiftskirche grundlegend renoviert. Es war die Zeit, da Stams zunehmend zu einer beliebten und weithin respektierten wirtschaftlichen und kulturellen Begegnungsstätte avancierte. 1984 wurde die Stamser Stiftskirche von Papst Johannes Paul II. in den Rang einer Basilika erhoben. Doch nicht nur im Leben des Gebets, der Lesung und der Arbeit erfuhren die Mönche aus Stams Zeichen des Respekts und der Anerkennung. Für die herausragend gelungene Renovierung der Stiftskirche erfolgte 1985 die Verleihung des »Europa Nostra«-Preises.

Anknüpfend an diese Anerkennung und in der Verantwortung, die baulichen Anlagen als bedeutendes religiöses Zentrum und gesellschaftliches Kulturgut für kommende Generationen zu erhalten, wurden die Restaurierungen tatkräftig weitergeführt.

Anlässlich der vielbeachteten und sehr erfolgreichen Landesausstellung »Meinhard II. – Eines Fürsten Traum« zum 700. Todestag des Landesfürsten wurden 1995 umfangreiche bauliche Maßnahmen getroffen. Aber das war erst der Anfang substanzieller Sanierungsmaßnahmen, die für den weiteren Bestand des Stiftes eine essentielle Notwendigkeit waren.

Seit 1998 wurde mit großer Förderung durch das Land Tirol, die LG-Stiftung und durch den Bund eine umfassende Dachsanierung des gesamten Klosterkomplexes durchgeführt. Die Zahl der Gebäude und die Größe der Dachflächen ließen diese Vorhaben zu einem über viele Jahre laufenden Projekt werden. In diesem Zuge wurde in der Stiftskirche auch die komplette Bleiverglasung saniert.

Heute betreibt das Stift zahlreiche kulturelle Einrichtungen und Wirtschaftsbetriebe. Darunter zählen unter anderem ein Museum, ein gern genutzter Klosterladen, eine Klosterbäckerei, eine Schnapsbrennerei sowie ein E-Werk und eine gemeinsam mit der Gemeinde betriebene Fernwärmeanlage.

Die heutige Ausrichtung des Stiftes auf schulische Bildung und Ausbildung macht Stams zu einem weit über die Region hinaus bekannten und anerkannten Bildungsstandort. Das Stift ist Träger des Gymnasiums und Aufbaurealgymnasiums Meinhardinum, ist gemeinsam mit der Republik Österreich und dem Land Tirol Träger des weithin bekannten Schi-Gymnasiums mit Internat, das als Handelsschule und Oberstufenrealgymnasium geführt wird, und beheimatet das diözesane Studienzentrum mit der Kirchlich Pädagogischen Hochschule Edith Stein und dem Kolleg für Sozialpädagogik.

Als letztes Großprojekt, im Zuge der langjährigen Restaurierungsund Erhaltungsarbeiten im Stift Stams, wurde das barocke Gartenhaus, das viele Jahrzehnte als Wohnhaus für die Mitarbeiter diente, in seiner ursprünglichen Bestimmung und in seinem alten Charme wiederhergestellt. Der einladende barocke Festsaal wurde in seiner räumlichen Dimension und seiner künstlerischen Ausstattung wieder auf seinen Originalzustand zurückgeführt und wird nun im September, am Tag des Denkmals, eingeweiht.

Diese für das Stift sehr positive Entwicklung wäre nicht möglich gewesen, wenn sich in diesen über 70 Jahren seit der Wiederbesiedlung des Stiftes nach dem Zweiten Weltkrieg nicht immer wieder Menschen im und außerhalb des Klosters mit vollem Engagement und viel Idealismus für dieses Werk eingesetzt hätten.

Ihnen allen sage ich einen ganz herzlichen Dank und ein großes »Vergelt’s Gott«.

Es war für das Stift eine wundersame Fügung, dass alle Landeshauptleute in dieser Zeit sehr um die Wiederherstellung des Stiftes bemüht waren. Nur so war es möglich, die nötigen Geldmittel über so viele Jahre aufzubringen. Der spätere Landeshauptmann Eduard Wallnöfer war gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister von Stams, Johann Köll, ein Mann der ersten Stunde, der sich mit Nachdruck für die Revitalisierung der Abtei engagierte. Aber auch die nachfolgenden Landeshauptleute und Mitglieder der jeweiligen Landesregierung haben sich für die Sanierung des Stiftes und den Ausbau der pädagogischen Einrichtungen sehr eingesetzt und diese mit Nachdruck gefördert. Stellvertretend für alle möchte ich Alt-Landeshauptmann DDr. Herwig van Staa nennen. Als geschichtlich interessierter und kunsthistorisch sehr versierter und kompetenter Mensch hat er sich unermüdlich für das Stift eingesetzt und die Arbeiten nicht nur wohlwollend begleitet, sondern sie mit viel Energie und innerem Elan vorangetrieben, nach seiner Zeit an der Spitze der Landesregierung als Präsident der Landesgedächtnisstiftung.

Mein Dank gilt aber auch den Vertretern der Bundesbehörden, vor allem dem Bundesdenkmalamt, im Besonderen den jeweiligen Landeskonservatoren, wobei ich Dr. Franz Caramelle und DI Walter Hauser stellvertretend für alle nennen möchte.

Ich danke den ausführenden Baufirmen und den fachlich sehr kompetenten Architekten, vor allem Wolfgang Bauer und Max Schönherr.

Mein Dank gilt in großer Wertschätzung meinen Vorgängern im Amt des Abtes, Eugen Fiderer, Bernhard Slovsa und Josef M. Köll. Ihnen war die Wiederherstellung und Sanierung des Stiftes ein großes Anliegen. Ein solches Werk kann nur gelingen, wenn mehrere Generationen am gleichen Strang ziehen.

Zu danken ist auch den Mitbrüdern. Es ist nicht immer angenehm, über so lange Zeit in einem Haus zu wohnen und zu arbeiten, wo ständig gebohrt und gestemmt und neuer Staub und Schmutz produziert wird.

Ich bedanke mich bei den MitarbeiterInnen in der Verwaltung, in erster Linie den beiden Verwaltungsleitern Pater Heinrich und Josef Kretschmer. Stets haben sie alle bürokratischen Anfordernisse in vorbildlicher Weise gewissenhaft und exakt erledigt und haben immer alle Fördermöglichkeiten wahrgenommen und waren bzw. sind stets mit Herzblut dabei.

Ich danke allen Bürgermeistern mit den Gemeinderäten aus den Bezirken Imst, Innsbruck-Land-West, Landeck und Reutte, die diesen langen Prozess mit spürbaren finanziellen Beiträgen unterstützt haben. Mein großer Dank gilt der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung für die Restaurierung der Orangerie sowie der Messerschmitt-Stiftung für die große Unterstützung einzelner Objekte.

Besonderen Dank sage ich dem Freundeskreis des Stiftes und der Familiaren für zahlreiche Hilfestellung in der Verwirklichung des gesamten Projekts. Herzlichen Dank erstatte ich post mortem Herrn Komm.-Rat DDr. Herbert Batliner und der Kaiser Stiftung für den neuen Kreuzgang und die Finanzierung einzelner Bauvorhaben.

Ich danke allen privaten Gönnern und ich danke für alle guten Gedanken und Gebete, dass sich die Gegebenheiten und Möglichkeiten über so viele Jahre harmonisch entwickelt und ergeben haben und dass der Ewige Gott alles immer gut geführt hat – nach dem Motto: Wirf Deine Sorgen auf den Herrn, er wird es fügen (Ps 55).

Dass diese Dokumentation erscheinen konnte, ist der finanziellen Beteiligung von Land Tirol, der Tiroler Landesgedächtnisstiftung und dem Bundesdenkmalamt, nicht zuletzt jedoch Dr. Michael Forcher zu verdanken, der die Herausgeberschaft übernommen hat. Ihm gilt ein großer Dank und ein ganz herzliches »Vergelt’s Gott«.

German Erd

Abt des Stiftes Stams

Detail aus einem der sieben Hauptfresken im wiedererstandenen Barocksaal des Gartenhauses von Stift Stams

Er kurz vor Abschluss der 1997 begonnenen Gesamtrestaurierung von Stift Stams kam das unscheinbare Haus im Obstgarten südlich des Klosters an die Reihe und entwickelte sich alsbald zur Sensation. So konnte es zum 750-Jahr-Jubiläum des Stifts als prachtvoller Höhepunkt von mehr als 25 Jahren Arbeit präsentiert und zu neuer Nutzung übergeben werden. Wer hätte das gedacht? Für den Historiker war das »Gartenhaus« aus archivalischen Quellen und mündlicher Überlieferung nicht fassbar, alte Ansichten des Stifts gaben Rätsel auf– wenn sich überhaupt jemand mit dem unterschiedlich dargestellten Nebengebäude befasste, und erste Erkenntnisse der begonnenen Sanierungsarbeiten führten nicht selten in die Irre. So liest sich die Geschichte der Restaurierung dieses inzwischen zum Juwel gemauserten Gartenhauses aus der Feder des tagtäglich mit Problemen und Überraschungen konfrontierten Planers und Bauleiters fast wie ein Krimi, und die ins Detail gehende Dokumentation der Bauforscherinnen birgt nicht zuletzt für die Denkmalpflege eine Fülle von höchst wertvollen Erkenntnissen und Informationen. Nicht zu kurz kommen sollte jedoch die Betrachtung und Interpretation der entdeckten Fresken aus der Sicht des Kunsthistorikers.

Erste Erwähnung des unter Abt Jakob Mühlbeck 1738/39 errichteten Gartenhauses in Karl Primissers »Diarium« (4. und 5. Zeile dieses Ausschnitts)

Christoph Haidacher

Das Gartenhaus in den historischen Quellen

Ein unscheinbares Gebäude in mehrfacher Hinsicht: Betritt man von Westen kommend das Klosterareal, so erblickt man die beiden markanten Türme der Abtei, die imposante Westfassade mit der Reiterfigur des Gründers Meinhard am Giebel und das Portal der Stiftskirche. Erst wenn man sich in Richtung Süden begibt, entdeckt man verborgen und von dieser Seite nicht ohne weiteres zugänglich hinter der am Beginn des 18. Jahrhunderts errichteten Heilig-Blut-Kapelle das Gartenhaus; es liegt südlich der barocken Klosterkirche und ist umgeben von den Baumplantagen des Stiftes.

Lange Zeit hindurch schenkte man diesem Gebäude wenig Beachtung, diente es doch in den letzten Jahren bloß als Lager. Erst mit der sensationellen Entdeckung von barocken Fresken, die im Rahmen einer umfassenden Renovierung freigelegt wurden, rückte diese Anlage in den Mittelpunkt des Interesses: Fragen nach dem früheren Zweck und der ursprünglichen Nutzung wurden laut. Und nun zeigte sich, dass die schriftliche Überlieferung im Archiv von Stift Stams nur sehr fragmentarisch über die Entstehung und die Geschichte dieses Gartenhauses Auskunft gibt. Das vermeintlich unscheinbare Gebäude hat auch in den historischen Quellen kaum Spuren hinterlassen. Doch es gibt sie, in schriftlicher wie bildlicher Form.

Auf den ältesten Ansichten von Stift Stams, die uns durch die prachtvolle Chronik von Pater Wolfgang Lebersorg (1570/71–1646) überliefert sind, ist der Bereich südlich der Stiftskirche noch verwaist. Hätte damals an dieser Stelle ein Gebäude gestanden, wäre es wohl dem verheerenden Brand des Jahres 1593 zum Opfer gefallen.

Und dennoch sind es Ansichten und Pläne, die uns die frühesten Hinweise zu diesem Gebäude bzw. dessen Vorgängerbauten geben. Der um 1590 in Mergentheim geborene Paul Honegger (auch Honecker, gestorben am 20. Mai 1649 in Innsbruck), der auf Vermittlung von Abt Thomas Lugga (1615–1631) nach Tirol kam und auch in Stams wirkte, schuf neben den berühmten 25 Abtportraits im Jahr 1636 auch ein Altargemälde für die Stiftskirche, das heute in den Kunstsammlungen des Klosters aufbewahrt wird. Dieses zeigt neben den Heiligen Sebastian, Rochus und Antonius Abt sowie dem damaligen Konvent des Klosters auch eine Gesamtansicht der Stiftsanlage. Darauf ist ein annähernd quadratisches Gebäude mit gemauertem Erdgeschoß und einem in Holz ausgeführten Obergeschoß mit Walmdach dargestellt.

Ausschnitt aus Paul Honeggers 1636 gemaltem Altarbild

Der Vorgängerbau auf einem um 1666/70 entstandenen Kupferstich

Ein wohl annähernd dem gleichen Zeitraum zuzuordnender Kupferstich aus dem Stiftsarchiv zeigt ebenfalls ein kleines Gebäude an der Südseite der Stiftsanlage. Wiederum ist das Erdgeschoß gemauert ausgeführt, das Obergeschoß ragt an allen vier Seiten vor und scheint ebenfalls gemauert zu sein; das Walmdach ist mit zwei Giebelreitern verziert. Vergleicht man die beiden Ansichten, so dürfte der Kupferstich doch ein wenig jünger als das Altarbild von Paul Honegger sein; auch die veränderte Konstruktion des Gebäudes spricht für diesen Datierungsansatz.

Um 1666/70 entstand eine weitere detaillierte Ansicht von Stift Stams, deren Urheber unbekannt ist. Sie zeigt die Klosteranlage von Norden. Die monumentale Stiftskirche lässt allerdings keine Sicht auf ein allfälliges »Vorgängergebäude« des Gartenhauses zu; auf einem aus der gleichen Zeit stammenden und im Museum von Stift Stams aufbewahrten Aquarell der Hofmark Stams (Inv. Nr. 467) ist auf Grund der Perspektive nicht zweifelsfrei festzustellen, ob das Gebäude durch die Stiftskirche verdeckt wird oder zu jener Zeit nicht mehr bestanden hat.

Die jüngste Ansicht des Vorgängerbaus, kurz bevor das heutige »Gartenhaus« entstand, auf einem Gemälde von Georg Wolcker aus den 1730er Jahren

Vom Barockmaler Johann Georg Wolcker (1700–1766) stammt eine in die 1730er Jahre zu datierende Darstellung des Klosters, auf einem Michaelsgemälde in der Stiftskirche. Südlich der Kirche ist ein Ost-West ausgerichtetes Gebäude zu erkennen, das an der nördlichen Längsseite über eine breite Freitreppe und eine große Bogenöffnung verfügt; am Dach befindet sich ein Dachreiter mit Laternengeschoß und Zwiebelhaube.

Ob es sich bei all diesen Darstellungen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts um ein und denselben »Vorgängerbau« des barocken Gartenhauses gehandelt hat, kann nicht zweifelsfrei gesagt werden. Billigt man den jeweiligen Malern ein gewisses Maß an künstlerischer Freiheit zu, so dürfte es wohl immer dasselbe pavillonartige Gebäude gewesen sein.

Die schriftlichen Quellen schweigen über die Existenz und damit auch über den Verwendungszweck dieses »Vorläufergebäudes« des barocken Gartenhauses. Die Lage außerhalb der engeren Stiftsanlage deutet darauf hin, dass es –so wie sein Nachfolgebau auch– für weltlichen Zwecken diente.

Das heutige, dank der aufwendigen Restaurierungsarbeiten der vergangenen Jahre wieder im alten Glanz erstrahlende barocke Gartenhaus stammt aus der Zeit um 1740. Bislang (vgl. die 2013 im Auftrag des Bundesdenkmalamtes erschienene Dokumentation) schrieb man die Urheberschaft Abt Augustin Kastner (1714–1738) zu, in dessen Amtszeit eine rege Bautätigkeit in Stams herrschte. Mangels archivalischer Quellen stützte man sich bei der Datierung auf die dendrochronologische Untersuchung des Dachstuhls. Sie ergab für das für die Dachkonstruktion verwendete Holz ein Schlagdatum im Winterhalbjahr 1737/38.

Der schlechten archivalischen Überlieferung zum Trotz fand sich doch ein Hinweis auf die Entstehung des Gartenhauses bzw. seinen Bauherrn. Kassian Primisser (1735–1771), ein Stamser Zisterzienser, der im Stift als Archivar und Historiker wirkte, verfasste neben den Annales Stamsenses und anderen Werken auch ein Tagebuch, das sogenannte Diarium, das nach Jahren gegliedert und stark gerafft bedeutsame Ereignisse der Jahre von 1704 bis 1766 festhielt.

Dort findet sich zum Jahr 1742 folgende Eintragung: Am 17. März 1742 ist Abt Jakob Mühlbeck an schwerem Asthma (gravi asthmate arterias pectoris constringente) verstorben. Er führte in geistlichen wie in weltlichen Dingen eine gute Verwaltung (bonam tam temporalium quam spiritualium administrationem exercuit), er errichtete drei neue Altäre in der Stiftskirche (tria nova in templo altaria), er erbaute ein Gartenhaus im Klostergarten (domumque solariam in pomaerio construxerat) und er hat den großen Abteigarten erneuert (hortum magnum abbatialem recens novaverat). Nichtsdestotrotz hat er rund 9.000 Gulden Schulden abgebaut (nihilominus circa 9.000 fl. debita expunxit).

Das Gartenhaus vor und nach der Restaurierung

Diese Zeilen belegen Abt Jakob Mühlbeck als Bauherrn des Gartenhauses; möglicherweise eine Idee seines Vorgängers Augustin Kastner aufgreifend, dem er am 6. Mai 1738 als Abt des Oberinntaler Zisterzienserstiftes nachfolgte. Das Gebäude wird als »domus solaria« bezeichnet. Das hier als Adjektiv verwendete »solarius« bezeichnet als Substantiv »solarium« einen Söller, eine nicht überdachte, von der Sonne beschienene Plattform, auch die Bedeutung »Obergeschoß/Dachgeschoß« ist überliefert (Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus). Da das Holz des Dachstuhls dendrochronologisch mit 1737/38 datiert ist, scheidet die Möglichkeit, dass es sich zunächst um eine als Terrasse ausgeführte Baulichkeit gehandelt haben könnte, die erst später zu einem zweistöckigen, mit einem Dach versehenen Gebäude vervollständigt wurde, aus. Dies spräche für eine Deutung des »domus solaria« als Haus mit Obergeschoß bzw. Dachgeschoß. Vom späteren Umbau dieses noch einfachen Gartenhauses und der Gestaltung eines eindrucksvollen barocken Festsaales unter Abt Rogerius Sailer wissen wir erst seit der aufwändigen Restaurierung der letzten Jahre (siehe folgende Beiträge). Archivalische Quellen dazu gibt es nicht. Die Fresken wurden im Jahr 1759 vollendet, wie durch ein Chronogramm auf dem Hauptfresko des Saals festgehalten ist.

Abt Jakob Mühlbeck (1738–1742), der Bauherr des Gartenhauses; Abt Rogerius Sailer (1742–1766) ließ es umbauen und den Festsaal im Obergeschoß mit einem Freskenzyklus schmücken.

Einen ersten Hinweis auf den Verwendungszweck dieses im Zeitalter des Barocks errichteten Gartenhauses gibt bereits seine Lage. Auch wenn es sich noch innerhalb der Umfriedung des Klosterkomplexes befindet, ist augenscheinlich, dass es nicht Teil der eigentlichen Stiftsanlage ist. Auf der großen Innstromkarte von 1826/28 (Tiroler Landesarchiv, Baudirektionspläne K 3), auf der das Stamser Gartenhaus zum ersten Mal kartographisch exakt festgehalten ist, wird seine »abgerückte« Lage offensichtlich. Dies korreliert mit dem Selbstverständnis von Klöstern, Zentren des geistlichen Lebens und der Spiritualität zu sein; weltliche »Vergnügungen« konnten bestenfalls »Randerscheinungen« (auch im räumlichen Sinne) sein.

Diese strengen Auffassungen und Trennungen, die dem mittelalterlichen Verständnis von klösterlichem Leben entstammten, wurden im Laufe der Neuzeit zunehmend aufgeweicht. Bereits 1464 ist ein Spielmann im Kloster Stams nachgewiesen; am Ende des 17. Jahrhunderts sind solche Spielleute in Stams zur Unterhaltung von Gästen mehrfach belegt. Die Errichtung eines Gartenhauses, in dem musikalische Aufführungen auch weltlichen Inhalts stattfanden, darf daher nicht verwundern. Mehrfach sind solche nachgewiesen.

Stift Stams mit dem Gartenhaus südlich der Kirche, auf der »Innstromkarte« von 1826/28 erstmals kartographisch exakt festgehalten

Für die Amtszeit von Abt Vigil Kranicher sind mehrfach Aufführungen von musikalischen Werken im Barocksaal des Gartenhauses belegt.

Am 26. Juni 1769, dem Namenstag von Abt Vigil Kranicher von Kranichsfeld (1766–1786), wird das Sommerhaus erstmals als Spielort für eine Aufführung in den schriftlichen Quellen, und zwar im Tagebuch des Abtes Vigil, genannt: Eine »tragoedia Conradini« wurde den anwesenden Gästen im »solarium aestivum pomarii« dargebracht.

Für den 25. Februar 1770 ist die Aufführung einer lustigen Komödie belegt. Es überrascht, dass das Sommerhaus scheinbar auch in der kalten Jahreszeit bespielt wurde.

Am 26. Juni 1770, also wiederum am Namenstag des Abtes, gelangte die Tragödie »Aurelius« zur Aufführung. Sie begann zur vierten Stunde (16 Uhr) und endete zur achten Stunde (20 Uhr). Das gesamte Ensemble wurde von den Mönchen des Klosters gestellt.