12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Mit achtzehn will Sandra unbedingt der Bevormundung durch ihr Elternhaus entfliehen. Ronnie scheint dafür genau der richtige Mann zu sein. Die Warnungen ihrer Familie schlägt sie in den Wind, realisiert aber schon kurz nach der Hochzeit, dass sie einem Blender auf den Leim gegangen ist. Erst zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter schafft sie den Absprung. Mit der Kleinen zieht Sandra als Pflegerin für die schwerstbehinderte Rebekka in deren Haus. Jedoch die Hoffnung auf ein neues Leben zerbricht, als sie dort eines nachts überfallen wird. Noch ahnt sie nicht, dass der wahre Albtraum erst begonnen hat …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 591

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

DER ROMAN

Mit achtzehn will Sandra unbedingt der Bevormundung durch ihr Elternhaus entfliehen. Ronnie scheint dafür genau der richtige Mann zu sein. Die Warnungen ihrer Familie schlägt sie in den Wind, realisiert aber schon kurz nach der Hochzeit, dass sie einem Blender auf den Leim gegangen ist. Erst zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter schafft sie den Absprung. Mit der Kleinen zieht Sandra als Pflegerin für die schwerstbehinderte Rebekka in deren Haus. Alle Hoffnung auf ein neues Leben zerbricht, als sie dort eines nachts überfallen wird. Noch ahnt sie nicht, dass der wahre Albtraum erst begonnen hat …

Perfekt komponiert, tiefgehend, voller aufwühlender Wendungen: Psychologische Spannung auf höchstem Niveau – typisch Hammesfahr!

DIE AUTORIN

Petra Hammesfahr wurde mit ihrem Longseller »Der stille Herr Genardy« einem großen Lesepublikum bekannt. Seitdem erobern ihre Spannungsromane die Bestsellerlisten, sie wurden mit Preisen ausgezeichnet und verfilmt. So ist die erfolgreiche Netflix-Serie »The Sinner« mit Bill Pullman in der Hauptrolle auf Grundlage von »Die Sünderin« entstanden.

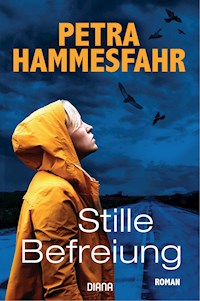

PETRA

HAMMESFAHR

Stille Befreiung

ROMAN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2022 by Diana Verlag,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Cathérine Fischer

Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München

Umschlagmotive: © Rekha Garton/Trevillion Images;

Guschenkova, 8Rinbow8, Pictureguy/shutterstock.com

Autorenfoto: © Wilfried Hammesfahr

Satz: Leingärtner, Nabburg

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-641-28999-7V001

www.diana-verlag.de

TEIL 1

Ronnie

Prolog

Letzte Nacht habe ich wieder geträumt, wie ich schniefte und schluchzte und versprach, dass ich mich bemühen werde, so etwas nicht noch einmal zu tun. Dabei hatte ich mich nur eingeschlossen, um nicht belästigt, nicht zum Sex genötigt zu werden. Mein Kind hatte ich nicht misshandelt. Aber ich wusste, er würde es mir in die Schuhe schieben, und alle würden ihm glauben.

Und dann schrie ich im Traum ebenso unvermittelt los wie in der Nacht damals: »Fahr zur Hölle, du mieser Hund. Schlag mich genauso tot, wie du es mit Josie gemacht hast. Dann sieht in ein paar Stunden jeder, wer sich hier an den Schwachen und Hilflosen vergriffen hat. Du hast einen so gewaltigen Sprung in der Schüssel, dass du für zwei Morde wahrscheinlich nicht mal richtig verknackt wirst. Du landest in der Klapsmühle, und da gehörst du auch hin.«

Von meinem Geschrei bin ich aufgewacht, saß im Bett und drosch mit beiden Fäusten auf die Luft ein, bis ich registrierte, dass niemand da war, und mir bewusst wurde, dass gleich wohl wieder der Nachbar an die Wand klopfen würde. Beim ersten Mal hat er sich noch erkundigt, ob ich Hilfe brauche. Inzwischen hat er kapiert, dass ich mich in solchen Nächten nur mit einem widerlichen Dämon herumschlage.

Wüste Geschichten

Es haben mich damals einige vor Ronnie Renner gewarnt, allen voran meine Großmutter, Oma Finchen, wie wir sie nannten, abgeleitet von Josefine. Sie hatte lange Jahre in unmittelbarer Nachbarschaft von Ronnies Elternhaus gelebt. Ronnies Mutterhaus, um genau zu sein. Ronnies Vater war ein Jahr vor Ronnies Geburt gestorben. Angeblich vergiftet worden.

Wie ich hatte Ronnie zwei ältere Brüder, vielmehr Halbbrüder. Wie seine Mutter es geschafft hatte, dem Toten die dritte Vaterschaft unterzujubeln, wusste meine Großmutter nicht genau. Ihr erklärte sich die zeitliche Diskrepanz zwischen Tod und Geburt mit dem Gerücht, Klara Renner hätte sich beim Standesbeamten auf ihre Weise für die kleine Gefälligkeit erkenntlich gezeigt. Möglicherweise hatte aber auch Klaras Schwager die Anmeldung des Neugeborenen übernommen und mit einem größeren Geldschein verhindert, dass auf dem Standesamt einer nachzurechnen begann.

Es kursierte zudem das Gerücht, nach Ronnie habe es noch eine weitere Schwangerschaft gegeben, die Klara Renner ihrem Schwager verdankte. Man ging allgemein davon aus, dass der auch für Ronnies Entstehung verantwortlich zeichnete. Er war mit Klaras Schwester Hella verheiratet, die Ehe war kinderlos. Hella war krank, irgendwas Ansteckendes, hatte es geheißen. Woran Ronnies Tante gelitten hatte, wusste Oma Finchen auch nicht.

Sie hatten alle zusammen im selben Haus gewohnt. Hella und ihr Mann Otto oben, Klara mit ihrer Familie unten. Otto brauchte nur die Treppe hinunterzusteigen, Klara stand allzeit bereit für ihn, behauptete zumindest meine Großmutter.

Ein zweites Kind vom Schwager hatte Klara aber nicht mehr bekommen. Es wäre auch kaum möglich gewesen, den verstorbenen Gatten noch einmal als Vater anzugeben und für ein weiteres Wechselbalg Halbwaisenrente zu beziehen, meinte Oma Finchen.

Ob Otto beim Tod des Ehemanns die Finger im Spiel gehabt oder ob Klara das in Eigenregie gemanagt hatte, wusste keiner. Aber ein Arbeitsunfall, wie es offiziell geheißen hatte, wäre das nicht gewesen, das wollte meine Großmutter beschwören. Klaras Mann war Gerüstbauer gewesen und aus zehn oder noch mehr Metern abgestürzt, nachdem er einem Arbeitskollegen geklagt hatte, seit der Frühstückspause wäre ihm irgendwie komisch.

»Klara hat später selbst erzählt, der Kaffee in seiner Thermoskanne wäre mit Tabletten vergiftet worden«, erzählte Oma Finchen. »Nachprüfen konnte es keiner mehr. Der arme Kerl hatte den Rest Kaffee weggekippt und die Kanne ausgespült. Aber Hella bekam von ihrem Arzt eine Menge Zeugs verschrieben, Herztabletten, Schmerztabletten, Schlaftabletten, welche für den Blutdruck und welche fürs Gemüt. Da hätten sowohl Otto als auch Klara sich leicht etwas beschaffen können, um den armen Mann aus dem Weg zu räumen.«

Damit nicht genug. Wahrscheinlich sei Hella danach ebenfalls vergiftet worden, meinte Oma Finchen. Und Klara hatte sich, Gipfel der Kaltblütigkeit, in ihrem Wohnzimmer für Otto aufs Sofa gelegt, während ihre Schwester über ihren Häuptern starb.

Nach Hellas Tod war Klara dann halb nackt durchs Dorf gelaufen, hatte sich die Haare büschelweise ausgerissen und geschrien: »Was habe ich getan! Was habe ich getan!«

»Das habe ich selbst gesehen und gehört«, sagte meine Großmutter. »Ein Streifenwagen ist eine halbe Stunde lang hinter ihr hergefahren, bis man sie in die Sackgasse neben unserem Garten gescheucht hatte, wo sie nicht mehr rauskonnte. Und selbst dann hatten die Polizisten noch ihre liebe Not, sie zu bändigen. Klara hat gespuckt, gekratzt, getreten, um sich geschlagen und die ganze Zeit verlangt, die sollen sie erschießen. Das haben die aber nicht getan.«

Das klang, als bedaure Oma Finchen die Zurückhaltung der Polizei beim Schusswaffengebrauch. Und vermutlich klang es nicht nur so. Ich kannte meine Großmutter, sie liebte es dramatisch und las mit Leidenschaft Krimis.

Nach diesem Vorfall war Klara Renner in die Landesklinik eingewiesen worden. Ihre beiden älteren Söhne kamen zur Großmutter väterlicherseits, wo sie auch blieben. Ronnie war sechs und ging gerade das erste Jahr zur Schule. Ihn wollte diese Großmutter nicht aufnehmen mit der Begründung, er sei ja nicht mit ihr verwandt. Deshalb wurde Ronnie vom Onkel beziehungsweise seinem leiblichen Vater betreut. Der hatte sonst nichts zu tun.

Soweit meine Großmutter sich erinnerte, hatte Otto nie richtig gearbeitet. Angeblich war er in jungen Jahren bei einem Unfall schwer verletzt worden, wovon man ihm aber nichts anmerkte. Seitdem bekam er Rente und hatte Zeit im Überfluss. Kein Wunder, dass ihn immerzu der Hafer stach.

Als Klara nach einem halben Jahr aus der Klinik entlassen wurde, ging das Spiel von vorne los. Otto konnte seine Finger einfach nicht von ihr lassen. Aber Klara war nicht mehr die Alte. Sie verkraftete den Tod ihrer Schwester nicht und hatte einen tüchtigen Knacks behalten. Sie sollte Otto sogar angezeigt haben, war Oma Finchen zu Ohren gekommen. Ihr Schwager hätte ihren Mann und ihre Schwester vergiftet, damit er sie ungestört vergewaltigen konnte, hätte Klara bei der Polizei behauptet.

Da beide Verstorbenen eingeäschert worden waren, ließen sich Vergiftungen nicht mehr nachweisen. Und bei dem Wort Vergewaltigung tippte sich jeder bezeichnend an die Stirn. Nach all den Jahren, in denen Klara anscheinend freiwillig mitgemacht hatte, klang Vergewaltigung absurd und verhalf Ronnies Mutter zur zweiten Einweisung in die Landesklinik.

Um Ronnie kümmerte sich diesmal das Jugendamt, brachte ihn in einer Pflegefamilie unter, weil sein Onkel-Vater es vorzog, sich eine andere Bleibe zu suchen. Mit einer Verrückten wollte Otto nicht länger unter einem Dach leben.

Das Haus gehörte Klara, die es von einer Tante geerbt und die kranke Hella samt dem nichtsnutzigen Schwager aus reiner Nächstenliebe und Barmherzigkeit aufgenommen hatte. Das mit der Nächstenliebe und Barmherzigkeit hatte die Frau des Gemeindereferenten einmal behauptet.

Meine Großmutter war überzeugt, Ottos Charme habe nicht unerheblich zur Barmherzigkeit beigetragen. Klaras Mann sei ein vierschrötiger gewesen, ein ungebildeter Arbeiter halt, fleißig und herzensgut, aber strohdumm. Otto dagegen galt als belesen und hatte den ganzen Tag Zeit zu überlegen, wie er eine Frau umgarnen oder sich gefügig machen konnte, falls es mit dem Umgarnen nicht klappte.

Der Auszug ihres ehemaligen Liebhabers beschleunigte Klaras Heilungsprozess offenbar. Diesmal kam sie schon nach drei Monaten zurück, musste aber weiter Medikamente gegen ihre Zustände nehmen. Oma Finchen meinte, es wäre für Ronnie entschieden besser gewesen, wenn man ihn in der Pflegefamilie gelassen hätte, dann hätte er sich womöglich einigermaßen normal entwickelt. Aber nein: Von Amts wegen wurde entschieden, der Junge gehöre zur Mutter und sei bei ihr gut aufgehoben.

Dabei kümmerte Klara sich gar nicht um ihn, weil sie von den Tabletten immer so beduselt war, dass sie morgens nicht aus dem Bett fand. Wie oft Ronnie ungewaschen, ungekämmt und ohne Frühstück zur Schule gegangen war, hatte niemand gezählt. In der heutigen Zeit, wo man vielen Leuten die Erziehungskompetenz absprach, mochte das als normal gelten, aber damals war es das beileibe nicht gewesen.

Und wer nun glaubte, Ronnie hätte wenigstens mittags etwas zu essen bekommen – Fehlanzeige. Wenn Klara es überhaupt geschafft hatte, aus den Federn zu kriechen, lag sie mittags im Wohnzimmer auf dem Sofa. Da mochte Ronnie rufen und klopfen, solange er wollte, Klara war so zugedröhnt, dass sie nichts mitbekam, obwohl ihr Schlafzimmer und das Wohnzimmer vorne zur Straße lagen.

Oft genug erbarmte sich die Frau des Gemeindereferenten. Die wohnte schräg gegenüber und hatte vier Kinder, da wurde auch ein fünftes noch satt. Ronnie bekam etwas in den Bauch, aber länger bleiben und Hausaufgaben machen, bis seine Mutter aufstand, wollte er nicht. Lieber lungerte er auf der Straße herum, bis die Frau des Gemeindereferenten Klara an die Haustür trommelte, weil es in Strömen regnete oder viel zu kalt war, um ein Kind in dem Alter noch länger draußen spielen zu lassen.

Wobei Ronnie nicht spielte. Meist saß er auf der Stufe vor der Haustür und beschäftigte sich mit einem alten Taschenrechner, einer kaputten Taschenlampe oder sonst etwas. Er hatte immer irgendein kleines Gerät und winzige Werkzeuge in seinem Ranzen. Alles, was ihm in die Hände fiel, nahm er auseinander und setzte es wieder zusammen. Vieles machte er kaputt, nur um es reparieren zu können.

Manchmal fummelte er nur eine Weile an einem Ding herum, und oft funktionierte das dann wieder. Wenn nicht, wiederholte er die Prozedur so lange, bis es entweder doch noch klappte oder er einsah, dass es jetzt keinen Zweck hatte. Dann warf er das Teil aber nicht weg, er legte es an die Seite nach dem Motto: Kommt Zeit, kommt Rat. Aufgeben kam für Ronnie nie infrage.

Diese Hartnäckigkeit, die letztlich irgendwann doch noch von Erfolg gekrönt worden war, mochte lobenswert sein. Dass Ronnie jedoch mit vierzehn in einem Jugendzeltlager der Arbeiterwohlfahrt einen Gaskocher repariert hatte, veranlasste keinen zu einer Lobeshymne. Anschließend brannte nämlich das Küchenzelt ab. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt.

Aber Ronnie hätte damals Gefallen an offenem Feuer gefunden, meinte Oma Finchen und berichtete von weiteren Bränden, die man ihm nachgesagt, jedoch nicht hatte nachweisen können. Wieder und wieder mahnte sie: »Lass bloß die Finger von dem kleinen Renner, Sandra. An dem verbrennst du sie dir nur.«

Und das meinte sie wörtlich.

Bei den Schauergeschichten, die meine Großmutter über Ronnie und seine Familie zu berichten wusste, konnten sich einem vernünftigen Menschen durchaus die Nackenhaare sträuben. Nur dachte ich mit achtzehn nicht einmal ansatzweise vernünftig. Vermutlich war auch eine gehörige Portion Auflehnung und Rebellion mit im Spiel, als ich mich mit Ronnie einließ.

Fast dreizehn Jahre lang war ich von Papa und Oma gleichermaßen verwöhnt worden, auch Mama hatte mir mehr durchgehen lassen, als gut war. Erst als sich abzeichnete, dass meine schulischen Leistungen nicht ihren Erwartungen entsprachen, schlug meine Mutter bei mir dieselbe Gangart ein, mit der sie meine Brüder aufs Erwerbsleben vorbereitet hatte.

Meine Mutter war nur bis zur Geburt meines ältesten Bruders berufstätig gewesen. Seitdem hielt sie Papa den Rücken frei, kümmerte sich um den Haushalt, die Kinder und die Finanzen, später auch noch um Oma Finchen und Julia, die Tochter meines ältesten Bruders.

Mein Vater war Zahnarzt. Neben der Arbeit in seiner Praxis engagierte er sich in sozialen Projekten und war Mitglied im Stadtrat. Seine knapp bemessene Freizeit verbrachte er mit Vorliebe im Bastelkeller. Er arbeitete gerne mit Holz, wäre lieber Schreiner geworden. Aber er hatte in jungen Jahren gewusst, was von ihm erwartet wurde.

Meine Brüder wussten das auch. Tobias, der Ältere, hatte wie Papa Zahnmedizin studiert und sollte bald die väterliche Praxis übernehmen. Seine Frau Olga arbeitete als OP-Schwester im St.-Katharinen-Hospital und wusste ihr Julchen bei meiner Mutter gut aufgehoben. Dirk, der Jüngere, befand sich in der Facharztausbildung Innere Medizin an einer Kölner Klinik, hatte keine Zeit, sich eine Freundin zu suchen und eine Beziehung aufzubauen. Klinikalltag und Ausbildung fraßen ihn auf.

Ich war das Nesthäkchen. Bei meiner Geburt war Dirk zwölf, Tobias schon siebzehn gewesen. Mama war fünfundvierzig und hatte die dritte Schwangerschaft anfangs für den Beginn des Klimakteriums gehalten. Als sich herausstellte, dass sie beim Klapperstorch noch einen Nachzügler bestellt hatte, fühlte Papa sich zuerst wie erschlagen.

Die beiden Jungs waren aus dem Gröbsten raus. Noch mal ganz von vorne anfangen mit durchwachten Nächten, Zahndurchbrüchen, Dreitagefieber, Steckdosensicherungen und Strandurlaub in Holland, weil man mit kleinen Kindern seiner Meinung nach nicht in südliche Länder fliegen sollte, das musste er erst mal verdauen. Aber so nach drei, vier Wochen hatte er den emotionalen Tiefpunkt überwunden, einen ganzen Sonntag in seinem Bastelkeller verbracht und begonnen, eine neue Wiege zu zimmern. Die alte, in der meine Brüder geschlummert hatten, war im Familienkreis weitergereicht worden und irgendwann schäbig und abgenutzt beim Sperrmüll gelandet.

Und nachdem der Gynäkologe bei einer Ultraschalluntersuchung verkündet hatte, es sei ein Mädchen …

»Hat Papa vor Freude geweint.«

Wie oft ich den Satz nach meiner Entscheidung für Ronnie gehört habe, weiß ich nicht mehr. Unausgesprochen blieb dabei, dass mein Vater nun aus anderen Gründen weinte, heimlich, abends in der Praxis, wenn außer ihm keiner mehr da war, oder samstags in seinem Bastelkeller, wo Mama ihn wiederholt dabei erwischte. Nach dem Grund musste sie ihn nicht fragen. Sein Augenstern, sein Herzenskind war ausgerechnet an Ronnie Renner geraten und drohte zu zerbrechen.

Der Bastler

Manche hielten Ronnie für einen harmlosen Spinner, weil er davon träumte, später mal mit schönen Frauen auf der eigenen Jacht über die Weltmeere zu schippern. Andere hielten ihn für ein gutmütiges Arbeitstier, das gar nicht anders konnte, als ranzuklotzen.

Als ich ihn im Juli 2013 kennenlernte, war er fünfundzwanzig und betrieb den sogenannten Zweite-Hand-Laden, nicht zu verwechseln mit Secondhandläden, in denen man preisgünstig getragene Kleidung kaufen kann. Ronnie reparierte und verkaufte ausgemusterte und von ihm wieder auf Vordermann gebrachte elektrische Geräte. Bügeleisen, Toaster, Bohrmaschinen und dergleichen, hauptsächlich Unterhaltungselektronik und Computer, obwohl er Letztere selten reparierte, die schraubte er meist nur zusammen.

Von Computern verstand er etwas, obwohl er das nicht gelernt hatte. Gelernt im Sinne einer regulären Ausbildung hatte Ronnie gar nichts, weil ein wirklich begabter Mensch seiner Ansicht nach keine Ausbildung brauchte. Learning by doing, lautete seine Devise. Und da er schon als Kind alles, was mit elektrischem Strom, Batterien oder Akkus betrieben wurde und nicht mehr funktionierte, bis ins kleinste Detail erforscht hatte, machte ihm mit fünfundzwanzig so schnell keiner mehr etwas vor.

In der Stadt galt sein Laden als Geheimtipp. Ronnie reparierte auch noch, wo andere abwinkten. Wer auf Nachhaltigkeit achtete oder knapp bei Kasse war, schaute sich erst mal bei ihm um.

Mit achtzehn war ich ständig knapp bei Kasse. Ich befand mich im ersten Jahr meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin oder, wie Mama es profan ausdrückte: Krankengymnastin. Auf die Idee hatte meine Schwägerin mich gebracht.

Wenn Olga aus ihrem Arbeitsalltag berichtete, klang das immer spannend, manchmal hochdramatisch, jedenfalls nie nach kräftezehrender Routine wie bei meinem jüngeren Bruder. Aber Krankenschwester … »Das ist nichts für dich«, hatte Olga gesagt. »Zu viel Stress, unsägliche Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung. Wenn du unbedingt mit Kranken arbeiten willst …«

Mit Kranken arbeiten, wobei die Betonung auf arbeiten lag, das klang in meinen Ohren toll. Und Physiotherapie bekam laut Olga immer mehr Bedeutung bei Vor- und Nachsorge. Also hatte ich mich dafür entschieden. Leider gab es während der dreijährigen Ausbildung keine Vergütung. Im Gegenteil, für alle anfallenden Kosten musste Papa aufkommen. Deshalb war es um mein Taschengeld nicht so üppig bestellt, wie man es bei einer Zahnarzttochter womöglich erwartet. Aber dass Mama für die Finanzen zuständig war, sagte ich ja schon. Und Geld war ein ebenso gutes Druck- wie Lockmittel.

Ich war auf der Suche nach einem preiswerten Plattenspieler. Papa hatte bald Geburtstag und bedauerte oft, dass er seine alten Scheiben nicht mehr auflegen konnte. Sein Plattenspieler hatte den Geist aufgegeben. Einen neuen zu kaufen, lohne nicht mehr, hatte er gesagt, als Tobias und Dirk das Thema anschnitten. Die meisten Titel hatte er schon vor Jahren auf Kassetten überspielt, um die Platten zu schonen. Mittlerweile gab es alles auf CD.

CDs waren stets willkommene Geschenke. Doch diesmal sollte es etwas Besonderes sein, weil es ein besonderer Geburtstag war. Papa wurde fünfundsechzig und hätte theoretisch in den wohlverdienten Ruhestand gehen können. Dafür war er nicht geschaffen. Er wollte in der Praxis nur kürzertreten, um mehr Zeit für sein Mandat im Stadtrat und die sozialen Projekte zu haben.

Olga empfahl mir den Zweite-Hand-Laden. Sie kaufte da gelegentlich, wenn sie ein Paket für ihre weitläufige Verwandtschaft in Weißrussland zusammenstellte.

Die Eingangstür war offen, deshalb schlug keine Klingel an, als ich eintrat. Der Laden war schlauchförmig geschnitten. Im vorderen Teil, der durchs Schaufenster Tageslicht bekam, stand der Kassentisch, dahinter war ein Regal mit Computerzubehör und PC-Spielen in bunten Originalverpackungen angebracht. In weiteren Regalen an beiden Längswänden stand alles, was Ronnie zum Verkauf anbot oder reparieren wollte. Und ganz hinten vor der Stirnwand stand ein großer Arbeitstisch, genau genommen eine stabile Holzplatte auf Stahlbeinen.

Dort saß Ronnie vor einem undefinierbaren Sammelsurium aus Kabeln, Platinen und anderen Kleinteilen. Im Schein einer Halogenschreibtischlampe hantierte er mit einem Lötkolben und Draht an einem winzigen Ding. Auf dem Rand eines schon übervollen Aschenbechers verqualmte eine Zigarette. Um ihn herum waberten Rauchschwaden. Nahe der Eingangstür war die Luft entschieden besser, deshalb blieb ich beim Kassentisch stehen.

Sogar aus der Entfernung von sieben Metern sah Ronnie schmuddelig aus. Sein ehemals weißes T-Shirt war ausgeleiert, scheckig vergraut und übersät von mehr oder weniger verblassten Flecken und kleinen Brandlöchern. Seine dunkelblonden Haare waren etwas zu lang und hingen ihm in die Stirn.

Anscheinend hatte er nicht gehört, dass ich hereingekommen war. Als ich mich mit einem »Hallo« bemerkbar machte, hob er kurz den Kopf und musterte mich von oben bis unten, wofür er allenfalls zwei Sekunden brauchte.

»Bin gleich für dich da, kannst dich ja schon mal umschauen«, sagte er und wies mit dem Lötkolben auf die Regale, wobei nicht ersichtlich war, ob ich mir die bunten Bildchen hinter dem Kassentisch oder den Rest anschauen sollte.

Von meinem Standplatz aus identifizierte ich Videorekorder, Verstärker, kleine Lautsprecherboxen, Toaster, eine Mikrowelle, zwei Eierkocher, eine Rotlichtlampe, einen Elektrogrill, einen Fön, einen Curler und zwei Bohrmaschinen.

Auf den unteren Regalböden standen Plastikkörbe in der Größe von Schuhkartons mit Kleinteilen. In dem Gewirr machte ich ein halbes Dutzend faustgroßer Motoren aus und etwas, das aussah wie der Arm eines Plattenspielers. Ein etwas größerer Korb war mit Handys gefüllt, darunter auch einige Knochen aus der Mobilfunksteinzeit. Dass es noch Leute gab, die so einen Schrott kaufen wollten, konnte ich mir nicht vorstellen.

Ronnie setzte zwei weitere Lötstellen, ehe er das winzige Ding vorsichtig ablegte und den glühend heißen Kolben neben den angekokelten Zigarettenfilter auf dem Rand des Aschenbechers parkte. Dann taxierte er mich erneut von Kopf bis Fuß, angelte dabei ein Einwegfeuerzeug und ein zerknautschtes Zigarettenpäckchen unter dem Kabelgewirr hervor, fischte ein neues Stäbchen heraus und zündete es an.

Nachdem er einen Zug gemacht hatte, stand er auf, kam mit der Zigarette im Mundwinkel um den Tisch herum auf mich zu und wischte sich dabei die Hände an schlabbrigen, schreiend bunten Bermudashorts ab, die zwar zu den draußen herrschenden hochsommerlichen Temperaturen passten, aber nicht zu einem Geschäftsinhaber in Ausübung seines Berufs, fand ich. Ich hätte ihm auf keinen Fall die Hand gereicht, wenn er mir eine hingehalten hätte. Tat er jedoch nicht.

Da ich noch keine Anstalten gemacht hatte, mir sein Angebot näher anzuschauen, schloss Ronnie, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen: »Suchst du was Bestimmtes?« Erstaunlicherweise sprach er klar und deutlich.

»Einen Plattenspieler«, gab ich Auskunft. »Der von meinem Vater läuft nicht mehr, und …«

»Nur was hier steht«, wurde ich unterbrochen. Ronnie wies noch einmal auf die Regale hin.

»Da ist keiner dabei.«

»Dann habe ich auch keinen«, erklärte Ronnie und blinzelte. Anscheinend war ihm Rauch ins Auge geraten. »Höchstens ein Ersatzteil. Was ist denn kaputt?«

»Weiß ich nicht. Er läuft nicht mehr.«

»Könnte ein Kabelbruch, könnte aber auch der Motor sein«, diagnostizierte Ronnie, wischte sich mit dem Handrücken das tränende Auge, nahm die Zigarette zwischen die Finger, ging vor den Regalen in die Hocke, begann mit der freien Hand in einem der Plastikkörbe zu kramen und wollte wissen: »Was ist es denn für ein Gerät?«

»Ein Plattenspieler«, wiederholte ich süffisant und kam mir schon in der nächsten Sekunde ziemlich dämlich vor.

Ronnie stellte seine Suche ein, drehte sich zu mir um, grinste mich an. »So weit waren wir schon«, sagte er. »Die Frage ist, wer hat das Teil gebaut? Mit dem Hersteller wäre mir sehr geholfen.«

»Weiß ich nicht«, murmelte ich und wäre gerne im Boden versunken, obwohl der alles andere als sauber war.

»Am besten bringst du das Teil mal her«, bot Ronnie an und kam aus der Hocke wieder in die Höhe. »Ich krieg’s garantiert wieder hin.«

»Das geht nicht.« Ich konnte schließlich den Plattenspieler nicht wegnehmen, ohne dass mein Vater dessen Fehlen bemerkt hätte. Noch stand das gute Stück im Wohnzimmer. »Es soll ein Geschenk werden«, fügte ich als Erklärung hinzu.

»Schenk doch was anderes«, schlug Ronnie pragmatisch vor.

»Was denn? Ich kann nur zwanzig Euro ausgeben und will nicht wieder mit einer CD ankommen.«

»Was ist mit einer DVD?« Ronnie war schon auf dem Weg zum Kassentisch, auf dem ein Flatscreen und ein Drucker standen. »Ich hab ’ne Riesenauswahl an guten Filmen, kann dir schnell eine Liste ausdrucken.«

»Nein, danke«, wehrte ich ab. »Ich will einen Plattenspieler. Darüber würde mein Vater sich bestimmt wahnsinnig freuen.«

»Für zwanzig Euro wird das schwierig«, meinte Ronnie und empfahl: »Kannst ja in den nächsten Tagen mal wieder reinschauen. Das Angebot hier ändert sich täglich. Kann sein, dass ich schon morgen was reinbekomme, wonach du dir alle zehn Finger leckst.«

Das konnte ich mir kaum vorstellen. Obwohl er mit seinem Grinsen fast so ausgesehen hatte wie Leonardo DiCaprio, als der Kate Winslet an Bord der Titanic zu den unteren Decks führte, wo seinesgleichen tanzte und trank und einen Riesenspaß hatte, ehe sie alle jämmerlich ersoffen.

Daran hätte ich in den folgenden Monaten öfter denken sollen, und zwar nur daran. Tat ich aber nicht. Seit ich Leonardo DiCaprio in Titanic gesehen hatte, träumte ich von einem Mann, der mich ebenso aus den Fängen meiner von Standesdünkel zerfressenen Mutter befreite, wie Jack Dawson es mit Rose DeWitt getan hatte. Dabei war der Standesdünkel meiner Mutter wahrhaftig nicht groß, genau genommen hatte sie keinen. Sie wollte nur, dass ihre Kinder es im Leben zu etwas brachten, und zwar durch eigene Leistung. Wir sollten uns nicht auf dem ausruhen, was Papa und vor ihm sein Vater erarbeitet hatten.

In jungen Jahren hatte Mama – wenn auch meist nur aus der Wochenschau oder den Nachrichten – miterlebt, was APO und RAF unserem aus Trümmern neu erstandenen, schönen Vaterland angetan hatten. Und das, meinte sie, hätte nur passieren können, weil die jungen Leute nicht für ihren Lebensunterhalt hatten arbeiten müssen.

In den folgenden Tagen fand ich nicht die Zeit für einen weiteren Besuch im Zweite-Hand-Laden. Dass ich mich auf Anhieb in den Leonardo-DiCaprio-Verschnitt verliebt hätte, darf ich wirklich nicht behaupten, obwohl das vielleicht eine Fassung wäre, bei der niemand denken würde, mir sei recht geschehen. Liebe bringt die meisten Leute dazu, noch die größte Dummheit zu entschuldigen.

Sonntags saß ich mit meiner Freundin Carina Schubert auf der zur Straße liegenden Terrasse der Eisdiele. Bei einem Amarena-Becher und einem Spaghettieis tauschten wir uns über die zurückliegende Woche aus, in der wir uns nur per WhatsApp hatten verständigen können.

Carina war ein Einzelkind, zu beneiden war sie deshalb nicht, ich hätte nicht mit ihr tauschen mögen. Ihre Eltern betrieben ein Feinschmeckerrestaurant, in dem der Chef persönlich am Herd stand. Unter seiner Anleitung wurde Carina zur Köchin ausgebildet, was fürchterliche Arbeitszeiten bedeutete.

Wir sahen uns fast nur noch an den Sonntagnachmittagen. Und dann musste Carina spätestens um halb sechs zu Hause sein, weil um halb sieben ihr Dienst im Gourmettempel begann. Dafür durfte sie morgens bis um zehn schlafen und hatte montags frei, weil das Restaurant dann geschlossen war. Aber montags musste ich arbeiten.

Wir hätten uns zwar am Montagabend noch treffen können, hatten das früher auch getan. Nur hatte ich dazu in letzter Zeit keine Lust mehr, weil Carina für die theoretische Führerscheinprüfung lernte und ständig abgehört werden wollte. Mit ihrem selbst verdienten Geld war sie im Vorteil, investierte in Fahrstunden und hatte nichts anderes mehr im Kopf als Verkehrsregeln und schnuckelige Autos. Kein Wunder, dass sie als Erste auf das silbergraue BMW-Cabrio aufmerksam wurde, das auf dem Parkstreifen vor der Eisdiele zum Stehen kam.

Zwei junge Männer saßen drin, was Carina auch nicht entging. Wir hatten beide keinen festen Freund und Carina wegen ihrer blöden Arbeitszeiten auch nicht mehr viel Gelegenheit, junge Männer kennenzulernen und bei Laune zu halten. Sie konnte nicht mal mehr zum Volleyball-Training kommen.

Der Fahrer stieg aus. Bekleidet mit einer Designer-Jeans und einem Muskelshirt, das seine kräftigen Oberarme und die breiten Schultern gut zur Geltung brachte. Dazu trug er offene Sandalen, eine Pilotenbrille und eine Kappe mit Krokodil vornedrauf.

Der Typ auf dem Beifahrersitz wirkte etwas eleganter, was an dem kurzärmeligen weißen Hemd liegen mochte. Viel mehr sah man von ihm nicht, nur Schultern, Kopf und den rechten Arm, den er lässig auf der Autotür abgelegt hatte. Er hatte raspelkurze, pechschwarze Haare. Carina fand, er hätte etwas Dämonisches.

Der Fahrer kam beschwingten Schrittes die Stufen zur Terrasse herauf. Carina verrenkte sich fast den Hals, um seinen Blick einzufangen. Er musste an unserem Tisch vorbei, beachtete uns jedoch nicht. Als er in der Eisdiele verschwand, konzentrierte Carina sich auf seinen Begleiter. Doch der hatte auch keine Augen für sie und ließ keinen Blick von der Eingangstür.

»Wetten, die sind schwul«, sagte Carina. Das vermutete sie bei jedem jungen Mann, der über sie hinwegsah.

Der Fahrer kam mit zwei Eistüten zurück ins Freie und steuerte auf unseren Tisch zu, an dem er ja wieder vorbeimusste. Und diesmal blieb er stehen. Zuerst taxierte er Carina mit dem In-zwei-Sekunden-alles-gesehen-Blick, ehe er sich mir zuwandte. Ich erkannte ihn erst, als er zu sprechen begann.

»Gut, dass ich dich hier sehe«, sagte Ronnie. »Ich hab gestern einen reinbekommen, der wäre für dich genau richtig. Am besten kommst du morgen mal vorbei. Ich mach dir einen Sonderpreis. Lass dir nicht zu viel Zeit. Mein Partner stellt gerade einen Transport für den Osten zusammen und will das Teil mitnehmen, wenn es bis dahin nicht weg ist.«

Kaum hatte er uns den Rücken zugedreht, prustete Carina los. Sie hatte aus seiner Wortwahl nur das Schlüpfrige herausgehört. »Wer war das denn? Vertickt der Vibratoren nach Russland und testet sie vorher? Woher weiß er denn, welcher für dich richtig ist?«

Es war mir furchtbar peinlich. Ronnie musste das noch hören, reagierte aber nicht. Wieder nahm er salopp die Stufen zum Gehweg, drückte dem Dämon auf dem Beifahrersitz beide Eistüten in die Hände, sagte wohl auch etwas, weil der Schwarzhaarige einen Blick zu uns hinüberwarf und unwillig das Gesicht verzog.

Ronnie ging ums Heck herum. Ich erwartete, dass er über die Tür hinters Steuer jumpte, um uns zu zeigen, was für ein toller Hecht er war. Jeder Zwanzigjährige hätte das vermutlich getan. Ronnie stieg ganz gesittet ein, ließ den Motor an, nahm seinem Begleiter eine Eistüte ab und düste davon.

»Wer war das?«, fragte Carina noch einmal.

»Der Typ aus dem Zweite-Hand-Laden in der Kirchstraße«, sagte ich, verärgert über ihr Gelächter. Ich fühlte mich von ihr blamiert bis auf die Knochen. Weil der Ronnie, der da eben an unserem Tisch haltgemacht hatte, ein anderer war als der, den ich im Laden gesehen hatte. Er war ein Mann, dem ich gerne imponiert hätte. Und er hatte vermutlich nur zwei dumme Gänse gesehen.

Carina kannte den Laden, beschaffte sich dort hin und wieder preisgünstige Musik und war ziemlich perplex. »Echt? Den hab ich nicht wiedererkannt. Im Laden sieht der immer so schmierig aus. Und wer war der andere? Sein Partner? Ist das ein Geschäftspartner? Oder ist er wirklich schwul?«

»Weiß ich doch nicht«, sagte ich genervt.

»Wahrscheinlich ein Geschäftspartner, wenn er einen Transport zusammenstellt«, meinte Carina. In ihrer Achtung war Ronnie dank des Cabrios und seiner gepflegten Erscheinung ebenfalls um mindestens drei Punkte im Wert gestiegen. »Der Laden muss ja echt brummen, sonst könnte er sich kaum so ein Auto leisten. Oder ist das nicht seins?«

»Woher soll ich das wissen?«, brauste ich auf, um das Thema abzuschließen. Manchmal merkte Carina nicht, dass sie mir auf die Nerven ging. »Ich frage ihn, wenn ich morgen hingehe.«

Es war Ronnies BMW, wie ich tags darauf feststellte. Kurz vor Geschäftsschluss huschte ich in den Laden. Früher hatte ich es nicht geschafft und redete mir ein, dass ich mir nur den Plattenspieler ansehen wollte. Ronnie sah wieder ungefähr so aus, wie ich ihn in der Vorwoche kennengelernt hatte. Nur trug er statt Bermudashorts eine schmuddelige Jeans. Es war kühl, hatte den halben Tag geregnet.

In den Regalen gab es große Lücken. Der Korb mit den alten Handys war weg, ebenso einiges von dem anderen Kram. Der Transport für den Osten war folglich schon zusammengestellt worden. Aber ohne den Plattenspieler, auch einen Verstärker hatte Ronnie zurückgehalten. Er musste fest damit gerechnet haben, dass ich kam. Beide Geräte standen auf dem Arbeitstisch im Hintergrund bereit. Der Verstärker hatte Gebrauchsspuren, der Plattenspieler hingegen sah aus wie neu. Ronnie hatte ihn wohl gründlich aufpoliert und sogar eine alte Single besorgt, damit er das gute Stück richtig vorführen konnte.

Mit keinem Wort rührte er an Carinas peinlicher Bemerkung, sagte stattdessen: »Zwanzig Euro«, während er den Plattenspieler nach gelungener Demonstration in einen neutralen Karton versenkte, weil es doch eine Geburtstagsüberraschung werden sollte. »Er ist mehr wert, das ist dir hoffentlich klar. Aber ich hab gesagt, ich mach dir einen Sonderpreis, dazu stehe ich. Das ist ein echtes Schnäppchen.«

Weil das Schnäppchen im Karton zu sperrig war, um ohne Transportmittel nach Hause geschafft zu werden, bot Ronnie mir auch noch an, mich heimzufahren.

»Mein Auto steht im Hof. Wir müssen hinten raus.«

Durch ein Kabäuschen mit Kühlschrank, Kaffeemaschine und fünf Computern lotste er mich zur Rückseite des Gebäudes. Den Karton trug selbstverständlich er, obwohl es hinderlich war, weil er auch abschließen musste. Dabei erkundigte er sich, ob ich am nächsten Sonntag schon etwas vor oder ob ich Lust hätte, mit ihm etwas zu unternehmen.

Ronnie Renner machte seinem Namen alle Ehre, viel Zeit verlor er wahrhaftig nicht. Natürlich hätte ich ablehnen können. Aber ich sah in dem Moment nicht den Mann mit strähnigen Haaren in schmuddeliger Arbeitskleidung, der nach unzähligen gerauchten oder auf dem Rand des Aschenbechers verqualmten Zigaretten stank. Ich könnte nicht einmal mehr sagen, ob mir ein unangenehmer Geruch auffiel, weil mir ein attraktiver, junger Mann im Muskelshirt vor Augen schwebte, der grinste wie Leonardo DiCaprio und ganz manierlich in das BMW-Cabrio stieg. Auf dem Beifahrersitz saß nicht der pechschwarze Dämon, sondern ich. Und Ronnie fuhr uns beide mitten hinein in den Himmel der Liebe.

Mit achtzehn dachte ich noch öfter in solchen Kitschbildern. Dabei wusste ich nicht einmal, was ich mir unter dem Himmel der Liebe oder dem siebten Himmel vorstellen sollte. Mit Ronnie ging es auch nur hinauf bis in den sexten, danach ins Tal der Tränen und von da aus hinunter in eine Hölle, die Oma Finchen mir bei aller Schwarzmalerei nicht hätte prophezeien können.

Sommernachtsalbtraum

August 2018

Es war still geworden nebenan. Das herzzerreißende Wimmern hatte ziemlich genau um 1:49 Uhr aufgehört. Ich hatte einen Blick zur Seite riskiert, unmittelbar nachdem es abgebrochen war. Es gelang mir auch, den Kopf noch einmal unverfänglich in Richtung des Weckers auf dem Nachttisch zu drehen, als mir auffiel, dass ich nicht einmal mehr das abgehackte, zittrige Einatmen hörte, das vielleicht nur ein letztes, erschöpftes Schluchzen gewesen war.

Vielleicht aber auch ein letzter Atemzug.

2:07 Uhr. Die Ziffern verfolgten mich die halbe Nacht.

Vor meinem geistigen Auge standen sie auf der Bescheinigung, die ein Arzt ausfüllte.

Eintritt des Todes 2:07 Uhr.

Todesursache: schwere Misshandlung.

Kurz nach eins war ich von Josies Schreien aus dem Schlaf gerissen worden. So entsetzlich hatte ich meine Kleine bis dahin noch nie kreischen hören, nicht einmal, als sie im Hof über die kleine Schaufel gestolpert und zwischen die Terrakottatöpfe gefallen war. Sie hatte sich beide Händchen und beide Knie aufgeschürft und die Stirn dermaßen an einem der Töpfe angeschlagen, dass augenblicklich eine Beule anschwoll wie ein Teufelshorn. Sie hatte gebrüllt wie am Spieß, aber nicht so schrill, nicht so panisch wie in dieser dreimal verfluchten Nacht.

So schrie nur ein Kind in höchster Not. Das weiß man, wenn man es hört. Und es nahm kein Ende. Ehe ich benommen vom Schlaf aus dem Bett getorkelt und hysterisch vor Angst zur Verbindungstür getaumelt war, schien bereits eine Ewigkeit vergangen. Am schlimmsten war noch mein Schuldgefühl in diesen Minuten. Ich hatte damit gerechnet, dass er kommen würde. Und ich hatte einen selten dämlichen, für eine Mutter einen unverzeihlichen Fehler gemacht.

Statt eins der scharfen Küchenmesser mit ins Bett zu nehmen, hatte ich nur Türen abgeschlossen. Schlüssel drehen sich leichter um, als einen Mann abzustechen und anschließend der Polizei zu erklären, warum man keine andere Lösung gesehen hatte. Das hätten Polizei und Justiz wahrscheinlich auch anders beurteilt.

Aber ich hätte Josie mit in mein Bett nehmen müssen. Die Tür zu ihrem Zimmer, die auf den Flur mündete, ließ sich nämlich nicht mehr abschließen. Nur hatte ich nicht gedacht, dass meine Kleine ebenfalls Schutz brauchen würde. Bisher hatte er kaum Notiz von ihr genommen, weder im Guten noch im Bösen. Letzten Mittwoch hatte er sich nur einen Spaß daraus gemacht, sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Mehr nicht.

Meine Hände zitterten dermaßen, dass ich kaum den Schlüssel drehen konnte. Als die Verbindungstür endlich auf war, sah ich ihn dastehen. Über das Gitterbett gebeugt, in der linken Hand den Ledergürtel, den er auch letzten Mittwoch getragen hatte. Die Schnalle war ein schweres, massives Teil, geformt wie ein Schlangenkopf, passte zu einem Cowboy in einem Wildwestfilm, nicht zu ihm.

Sein rechter Arm war hochgereckt, die Hand zur Faust geballt, als wäre er im Begriff zuzuschlagen, gerade als ich hereinstolperte, den Schalter für die Deckenlampe drückte und das Licht aufflammte. Wahrscheinlich schrie ich ebenfalls, vielleicht: Hör auf! Lass sie in Ruhe! Vielleicht beschimpfte ich ihn auch: Hau ab, du Dreckskerl! Oder es wird dir noch leidtun!

Gedacht habe ich das, ob ich es ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Vermutlich nicht, sonst hätte er garantiert über meine hilflose Drohung gelächelt. Er hielt aber nur inne, ließ den rechten Arm sinken und die linke Hand mit dem Gürtel schwingen, schaute mich vorwurfsvoll an und sagte in einem Ton, der exakt auf seine Miene abgestimmt war: »Das hättest du nicht tun dürfen.«

Natürlich nicht. Ich hätte vieles nicht tun dürfen. Im ersten Schock bezog ich seine Worte aber nur auf die verschlossenen Türen. Darauf waren sie vermutlich auch gemünzt.

Der Macher

Von meiner ersten Verabredung mit Ronnie erfuhr nur Carina – zwangsläufig, weil ich mich an dem Sonntagnachmittag nicht mit ihr treffen konnte. Als Gegenleistung musste ich versprechen, montags bei Schuberts zum Rapport anzutreten und haarklein zu erzählen, wie es gewesen war.

Der Einfachheit halber traf ich Ronnie an der Eisdiele, damit meine Mutter keine unnötigen Fragen stellte. Wer ist das? Wie alt ist er? Was macht er beruflich? Wovon kann er sich so ein Auto leisten?

Wieder designermäßig gekleidet und einen teuren Herrenduft verströmend, kutschierte Ronnie mich im offenen Cabrio über Landstraßen und durch Dörfer, die von Windrädern gesäumt wurden. Von einem Aussichtspunkt schauten wir in das monströse schwarze Loch des Tagebaus, in dem ein riesiger Bagger wie Kinderspielzeug wirkte. Danach aßen wir in einem kleinen Straßencafé ein Eis, selbstverständlich zahlte Ronnie.

Anschließend fuhr er mich heim. Und zum Abschied küsste er mich. Nicht mehr und nicht weniger. Es war aus heutiger Sicht nicht mal ein besonders aufregender Kuss, obwohl ich das an dem Abend anders empfand, weil mir die Vergleichsmöglichkeiten fehlten. Vor Ronnie hatte ich nur zwei Ultrakurzzeitaffären mit Vereinsmitgliedern aus dem Sportclub gehabt. Einer war mir zu unreif, der andere zu albern gewesen. Was daran liegen mochte, dass ich mit zwei erheblich älteren und ernsthaften Brüdern aufgewachsen war.

Den darauffolgenden Sonntag fuhren wir nach Bad Münstereifel, machten einen langen Spaziergang und besichtigten das Radioteleskop in Effelsberg – von außen. Ronnie hielt mir einen Vortrag über das Ding, als hätte er es zusammengeschraubt.

Währenddessen erschien meine Freundin bei meinen Eltern, angeblich um mich abzuholen. Carina benahm sich, als hätte sie keine Ahnung, wo und mit wem ich zusammen sein könnte. Erst nach einigem Überlegen kam ihr die Erleuchtung, ich sei wohl wieder mit Ronnie Renner unterwegs und hätte vergessen, ihr Bescheid zu sagen.

Das darf man mit Fug und Recht als linke Tour bezeichnen. Ich hatte ihr schon montags beim Bericht über die Landpartie und den ersten Kuss angekündigt, dass ich nächsten Sonntag wieder mit Ronnie verabredet sei. Danach hatten wir täglich über WhatsApp kommuniziert und gemeinsam überlegt, was ich anziehen und ob ich sicherheitshalber Kondome besorgen sollte.

Nachdem sie den Namen Ronnie Renner ausgesprochen hatte, gab Oma Finchen die ihr bekannten Horrorgeschichten zum Besten. Als ich heimkam, musste ich zuerst meiner Mutter Rede und Antwort stehen. Was mir in den Sinn käme, Ausflüge mit einem derart suspekten jungen Mann zu unternehmen und keinem Menschen Bescheid zu sagen. Wenn nun unterwegs etwas passiert wäre, hätte keiner gewusst, wo ich steckte, und so weiter. Danach durfte ich mir auch noch anhören, was meine Großmutter über die Familie Renner wusste oder zu wissen glaubte.

Weil Mama nichts Besseres zu tun hatte, als meine Brüder in meinen bodenlosen Leichtsinn einzuweihen, hörte ich in den folgenden Tagen weitere mehr oder weniger dezent vorgebrachte Appelle an meine Vernunft und Ermahnungen zur Vorsicht.

Die Einzige, die in Ronnie keine Gefahr sah, war Olga, an deren Ratschlägen und Ansichten ich mich mit achtzehn und auch später noch orientierte, weil meine Schwägerin ein weltoffener und aufgeschlossener Mensch war. Olga gab nichts auf Dorfklatsch und schätzte Ronnie wegen seiner Fähigkeit, alte Toaster, Bügeleisen und Mixer wieder so herzurichten, dass die armen Verwandten in Weißrussland glaubten, es wären neue Geräte.

Olga fragte lediglich: »Ist er nicht etwas zu alt für dich?«

Das fand ich überhaupt nicht. Lächerliche sieben Jahre. Mit jüngeren Männern kam ich nicht zurecht, wie sich bei meinen Ultrakurzzeitaffären ja gezeigt hatte. Dass auch Carina vor Ronnie warnte, nicht mich, sondern meine Mutter, zählte nicht. Ronnie ließ mir nicht viel Zeit, die Freundschaft zu pflegen. Sonntags wollte er mit mir zusammen sein, und zwar alleine. Was verständlich war, Carina aber nicht ins Konzept passte, was ebenso verständlich war.

Damit Carina aufhörte, bei meiner Mutter Stimmung gegen ihn zu machen, schlug Ronnie vor, sonntags mal etwas zu viert zu unternehmen. Beinahe wäre das für ihn jedoch zum Bumerang geworden. Bei dem Ausflug war nämlich sein Freund und Geschäftspartner Klaus Sasse dabei.

Klaus war in derselben Pflegefamilie aufgewachsen, in der Ronnie während des zweiten Aufenthalts seiner Mutter in der Psychiatrie kurzzeitig betreut worden war. Als er uns miteinander bekannt machte, erklärte Ronnie, drei Monate hätten sie wie Brüder gelebt. Dann schwärmte er von dieser Zeit als der schönsten seines Lebens, bis Klaus sagte: »Ich dachte, wir unternehmen etwas. Es muss nichts Spektakuläres sein, von mir aus können wir einen Spaziergang machen. Hauptsache, ich kann mir die Beine vertreten und muss mir nicht zu viel dämliches Geschwätz anhören.«

Daraufhin stiegen wir alle ins Cabrio.

Klaus war bereits siebenundzwanzig, zu erwachsen für einen Nachmittag mit zwei Achtzehnjährigen, was er Carina und mich deutlich spüren ließ. Ein unangenehmer Typ, fand ich. Er war einen halben Kopf kleiner als Ronnie. Mit seiner Arroganz und seinem Charisma überragte er ihn jedoch um Haupteslänge. Er hatte Informatik studiert, entwickelte Computerprogramme und machte sich nicht die Finger dreckig. Das überließ er Ronnie, erfuhr Carina, die ihm während der Fahrt auf der engen Rückbank Gesellschaft leisten musste.

Worüber die beiden sich unterhielten, war vorne im Auto wegen der Fahrgeräusche nicht zu verstehen. Carina traute sich nach der abfälligen Begrüßung ohnehin kaum noch, den Mund aufzumachen. Also übernahm Klaus das Reden. Als wir Carina um halb sechs vor der Wohnung ihrer Eltern absetzten, nahm sie mir das Versprechen ab, am nächsten Abend vorbeizukommen, weil es etwas Dringendes zu besprechen gäbe.

Klaus ließ sich anschließend zum Laden bringen, wo er im Hof sein Auto abgestellt hatte. Einen weißen Lexus, in dem man einen Vorstandsvorsitzenden mit Chauffeur zu sehen erwartete, aber nicht den Mitinhaber einer Rumpelkammer von knapp fünfzig Quadratmetern Grundfläche. Vielleicht war es genau der richtige Wagen für einen Mann mit derart aufgeplustertem Ego.

Mir wünschte Klaus zum Abschied mit einem geschmacklos wissenden Grinsen noch einen schönen Abend. Vermutlich ging er davon aus, es sei mein letzter mit Ronnie, weil ich meinen Ersatz-Leonardo in die Pampa schicken würde, wenn meine Freundin erst mit den neuen Informationen aufgewartet hatte.

Von Ronnie verabschiedete er sich mit Handschlag, einem Schulterklopfen und dem Versprechen, sich zu melden, sobald er mit Gregory handelseinig geworden sei. Wer Gregory war, blieb dahingestellt. Ich mochte nicht nachfragen, war nur froh, noch ein paar Stunden mit Ronnie alleine zu haben.

Tags darauf hörte ich von Carina, dass Klaus die Schauergeschichten meiner Großmutter bestätigt und noch eine draufgesetzt hatte. Angeblich sei Ronnie bereits zweimal mit Mädchen in die Eifel gefahren, habe sie dort zum Sex gezwungen und danach aus dem Auto geworfen. Eine habe es geschafft, ihr Handy mit ins Freie zu nehmen und Klaus anzurufen, der dann spätnachts rausgefahren sei und das bedauernswerte Geschöpf aufgelesen habe, wusste Carina zu berichten.

»Warum hat ihn denn keins der Mädchen angezeigt?« Ich wusste nicht, ob ich lachen, mir an die Stirn tippen oder wütend werden sollte. Carina war manchmal so naiv und leichtgläubig, dass es an Dummheit grenzte.

»Das haben sie versucht«, erklärte sie. »Die eine, die Klaus abgeholt hat, wollte ihn als Zeugen nennen. Das hat er ihr ausgeredet. Er hatte ja nichts gesehen und schon einmal erlebt, wie das ausging. Bei der Ersten hat Ronnie der Polizei erklärt, sie sei nach einem Streit ausgestiegen und habe ihr Handy im Auto vergessen. Das Gegenteil konnte man ihm nicht beweisen. In so einem Fall steht Aussage gegen Aussage. Da kannst du nichts machen, nur zusehen, dass du nicht in so eine Lage kommst.«

Das hielt ich für hirnverbrannten Schwachsinn. Das abgebrannte Küchenzelt im Jugendlager der Arbeiterwohlfahrt mochte den Tatsachen entsprechen. Aber ich war mit Ronnie in der Eifel und an anderen einsamen Plätzen gewesen und von jeder Tour heil und mit Handy nach Hause gebracht worden.

In meinen Augen war Klaus nur einer mehr, der Ronnie und mich auseinanderbringen wollte. Mit der Einschätzung lag ich ausnahmsweise richtig. Wie sich später zeigte, irrte ich mich nur in Bezug auf seine Beweggründe.

Was sein Freund meiner Freundin weisgemacht hatte, erfuhr Ronnie übrigens nie. Zu Anfang dachte ich, es würde ihn verletzen und einen Keil in eine Beziehung treiben, die ja nicht nur eine private war. Später war es mir nicht mehr wichtig genug.

In den ersten acht Wochen lernte ich Ronnie nur von zwei Seiten kennen. Als den unermüdlichen Tüftler mit schmutzigen Fingern, der hinten im Laden über irgendetwas gebeugt war, sodass ihm die Haare ins Gesicht fielen.

Zweimal wollte ich ihn am frühen Abend überraschen und wurde enttäuscht. Beim ersten Mal tat er wenigstens so, als freue er sich, mich zu sehen, wimmelte mich aber schnell ab, weil er noch eine Menge zu tun hatte. Beim zweiten Überraschungsbesuch sagte er klipp und klar, dass er keine Zeit für mich hatte und erst recht keine Zeit für einen Kinobesuch.

»Geh doch mit Carina«, schlug er vor.

Als ich ihn daran erinnerte, dass Carina abends arbeiten musste, sagte er: »Muss ich auch.« Dabei zeigte er auf die Einzelteile eines Computers und erklärte: »Ich hab dem Kunden fest zugesagt, dass die Kiste bis morgen läuft. Es ist schwieriger, als ich dachte. Ich muss eine zusätzliche Kühlung einbauen und weiß noch nicht, wo ich die unterbringen soll. Aber das krieg ich hin. Wir sehen uns am Sonntag, einverstanden? Dann können wir von mir aus ins Kino gehen.«

Vermutlich hielt er das für ein großzügiges Angebot. Für ihn war Kino nämlich die reinste Geldverschwendung. Alles, was in den letzten dreißig, vierzig Jahren gedreht worden war und ihm einigermaßen sehenswert erschien, hatte er auf DVD, natürlich auch Titanic mit dem hinreißenden Leonardo DiCaprio, an den sein Sonntagsgesicht mich jedes Mal erinnerte. Das tragische Ende ließ ich immer außer Acht, wenn mir die Ähnlichkeit ins Auge stach. Aber Rose de Witt hatte den Untergang ja überlebt und in Amerika ein Leben in Freiheit begonnen.

Ich fühlte mich manchmal wie Rose DeWitt am Bug des Ozeanriesen, wenn Ronnie sonntags mit mir im Cabrio über die Landstraßen fuhr. Oder hinter den vom heißen Atem zweier Liebenden beschlagenen Scheiben eines Oldtimers im Bauch der Titanic. Wobei die Scheiben am BMW nicht beschlugen, solange das Verdeck offen war.

Im September waren die Nächte noch lau genug, um an ein einsames Fleckchen zu fahren und in Ronnies Armen den Himmel zu betrachten. Furcht verspürte ich keine. Ronnie machte keine Anstalten, mich zu etwas zu zwingen, mir anschließend das Handy abzunehmen und mich auszusetzen. So eine Behauptung aufzustellen, war mehr als schwachsinnig gewesen und passte eigentlich nicht zu Klaus, bewies aber, dass auch Intelligenzbestien schwache Momente haben können.

Wir hielten nur gemeinsam Ausschau nach bekannten Sternbildern und krönten jede Entdeckung mit einem langen Kuss. Mehr als lange Küsse gab es im Auto nicht. Im Gegensatz zu mir hatte Ronnie ein Zimmer, in dem er die Tür hinter sich schließen und sicher sein konnte, dass keiner energisch Einlass begehrte oder einfach hereinplatzte.

So war es mir bisher noch jedes Mal ergangen, wenn ich Herrenbesuch hatte, sei es nun früher ein Klassenkamerad oder letztes Jahr einer aus dem Sportverein. Meine Mutter argwöhnte immer, dass, wer die Tür hinter sich schloss, etwas zu verbergen hatte. Wenn sie nicht mitbekommen hatte, dass ihr Sorgenkind nicht allein in seinem Zimmer war, sagte Oma Finchen ihr eben Bescheid.

Dass er in seinem Alter keine eigene Wohnung hatte wie Klaus, erklärte Ronnie mit den Worten: »Ich kann meine Mutter nicht allein lassen, dann kommt sie nicht klar. Wenn ich mal mehr als ein Zimmer brauche, bringe ich meinen Kram rauf. Wir haben oben im Haus noch eine komplett eingerichtete Wohnung, in der früher ein Onkel und eine Tante von mir gelebt haben.«

Ich hütete mich wiederzugeben, was ich über seine Mutter, den Onkel und die Tante erfahren hatte. Bisher hatte auch Carina kein Wort darüber verlauten lassen, dass meine Großmutter jahrzehntelang im Eckhaus gelebt hatte, nur vier Häuser entfernt. Von alleine konnte Ronnie darauf nicht kommen, weil Oma Finchen, mein Onkel und meine Tante, die das Haus übernommen hatten, mit Familiennamen Schacht hießen und nicht Korfmacher wie ich.

Der Verführer

Nach den wüsten Geschichten, die Ronnie mit dem Hinweis auf die Lebensuntüchtigkeit seiner Mutter indirekt bestätigte, hatte ich eine bestimmte Vorstellung von Klara Renner, als Ronnie mir nach den ersten acht Wochen sein drittes Gesicht zeigte.

Als er mich sonntags abholte, war es bewölkt. Inzwischen fuhr er bei uns vor. Es wussten ohnehin alle Bescheid, da brauchte ich kein Geheimnis mehr aus meinen Verabredungen zu machen. Nach kurzer Fahrt kam die Sonne raus, insofern war es ein glaubwürdiger Vorwand, als Ronnie erklärte, er müsse schnell noch mal nach Hause, um seine Sonnenbrille zu holen. Natürlich hätte ich im Cabrio sitzen bleiben können. Aber er fragte: »Willst du kurz mit reinkommen?« Und ich war neugierig.

Von außen sah das Haus seiner Mutter nicht viel anders aus als das Eckhaus, in dem meine Mutter aufgewachsen war. Es war nur schmaler. Rechts und links neben der Eingangstür gab es im Erdgeschoss je zwei Fenster. Im ersten Stock waren es fünf, eins befand sich über der Tür.

Ronnie schloss auf und betrat den Flur, ich folgte. Die linke Zimmertür war zu, die rechte stand offen, bei der machte Ronnie halt. Im Geist sah ich ein Geschöpf mit blassem Gesicht, wirrem Haar und verschleiertem Blick in einem wallenden Gewand mit psychedelischem Blumenmuster auf einem schmuddeligen Sofa liegen. Stattdessen saß da eine zierliche, mädchenhaft wirkende Frau mit brünettem Pagenkopf in grauer Jeans und einem weinroten Shirt.

Die Couch war mit einem floral bedruckten Stoff bezogen. Eine Schrankwand mit gerahmten Fotos und etwas Nippes stand der Flurtür gegenüber. Die Einrichtung wirkte ärmlich und verschlissen, die Gardinen vor den Fenstern waren vergraut und fadenscheinig. Aber es herrschten Ordnung und Sauberkeit.

Und auch sonst … Klara Renner war im selben Alter wie meine Mutter, sah jedoch zehn Jahre jünger aus und hatte eine bessere Figur. Die Lesebrille auf ihrer Nase und ein Laptop auf ihren Oberschenkeln gaben ihr einen intellektuellen Touch. Einen geisteskranken Eindruck machte sie wahrhaftig nicht.

»Hey, Mam«, grüßte Ronnie nicht eben respektvoll. »Lass dich nicht stören. Wir sind gleich wieder weg.« Er deutete auf den Laptop. »Wird er immer noch zu heiß?«

»Warm, aber das ist kein Vergleich zu vorher«, antwortete Klara.

»Ich hab doch gesagt, ich krieg das hin«, sagte Ronnie.

Klara spähte an ihm vorbei. Da ich mich im Hintergrund hielt, erkannte sie erst in dem Moment, dass er in weiblicher Begleitung war, und schaute ihn auffordernd an.

»Das ist Sandra«, teilte Ronnie so beiläufig mit, als bringe er täglich irgendein Mädchen mit nach Hause und es lohne nicht, seiner Mutter mal eins richtig vorzustellen.

Genauso benahm Klara sich auch. Sie lächelte mich flüchtig an, sagte desinteressiert: »Hallo«, und wandte sich wieder an Ronnie: »Klaus war eben hier und wollte wissen, wo du dich herumtreibst.«

»Warum fragt er mich das nicht selber?«, erkundigte Ronnie sich ungehalten. »Auch wenn ich mir sonntags mal freinehme, bin ich telefonisch zu erreichen. Was wollte er denn?«

Klara zuckte eingeschüchtert mit den Achseln. »Ich mochte ihn nicht fragen. Du weißt doch, wie er ist.«

»Ja«, bestätigte Ronnie. »Aber wenn er nichts gesagt hat, war es auch nicht wichtig. Haben wir Limo oder Saft?« Er lächelte mich an. »Wir trinken einen Schluck und zischen wieder ab, okay?«

Ich nickte. Klara sagte: »Im Kühlschrank müsste Apfelschorle stehen. Ich kann aber auch Tee aufbrühen.«

Als sie Anstalten machte, den Laptop auf den Couchtisch zu stellen, winkte Ronnie hastig ab. »Bleib sitzen. Apfelschorle ist prima bei dem Wetter.«

Er zog mich weiter den Flur entlang. Hinten ging es linker Hand die Treppe hinauf, geradeaus führte eine Tür mit einer Glasscheibe in der oberen Hälfte in einen Innenhof, der teilweise überdacht war, rechts lag die Küche. Deren Einrichtung war bestimmt älter als Ronnie, doch auch hier war alles sauber und aufgeräumt.

Ronnie nahm eine noch halb volle Flasche Schorle aus dem Kühlschrank und zwei Gläser aus einem Hängeschrank. Damit hatte er beide Hände voll, deutete mit einem Ellbogen auf eine Tür an der Stirnwand und sagte: »Geh mal vor, ich hab eine Überraschung für dich.«

Davon war bisher keine Rede gewesen. Als wäre ihm das gerade auch bewusst geworden, grinste er und fügte hinzu: »Eigentlich wollte ich es dir nächsten Sonntag mitbringen, aber wenn wir schon mal hier sind.«

Von der Küche aus gelangte man in ein in die Jahre gekommenes, schlichtes Bad, von dort weiter in zwei durchgehende Zimmer. Aus jedem blickte man durch ein Fenster in den kleinen Innenhof. Die Anordnung der Räume fand ich befremdlich, weil Ronnie durchs Bad musste, wenn er etwas aus der Küche holen oder das Haus verlassen wollte. Und wenn seine Mutter in der Wanne lag oder auf der Toilette saß … Bei uns wäre das ein Unding gewesen.

Das erste Zimmer hinter dem Bad war möbliert mit einem alten Etagenbett und einem Kleiderschrank, dessen Türen schief in den Angeln hingen. Hier hatten früher Ronnies ältere Brüder geschlafen, die zur Großmutter väterlicherseits gezogen waren.

Ronnies Zimmer war das letzte, spartanisch, aber modern und zweckmäßig eingerichtet mit einem Futon, einem Kleiderschrank mit Schwebetüren und einer Arbeitsplatte, die wie die Platte im Laden auf Stahlrohrbeine geschraubt war und unter dem Fenster von Wand zu Wand reichte.

Darunter standen zwei große Computer, ein Rollcontainer mit Schubfächern und offene Regale, die mit Unterhaltungselektronik und Unmengen von CDs und DVDs gefüllt waren. Auf der Platte thronten drei Flatscreens, in der Mitte ein wahres Monstrum von schätzungsweise einem Meter Länge: Ronnies Fernseher, gesäumt von zwei kleineren, die zu den Computern gehörten. Rechts außen stand noch ein Laptop von der Art, wie seine Mutter einen auf dem Schoß gehalten hatte.

»Da wären wir«, sagte Ronnie, als er die Tür hinter sich zudrückte. Er stellte Flasche und Gläser auf der Arbeitsplatte ab, goss Schorle ein und zeigte auf den Futon. »Setz dich doch.«

Von »nur schnell die Sonnenbrille holen« war nicht mehr die Rede. Und viel Auswahl an Sitzmöbeln gab es nicht, nur zwei abgewetzte Drehstühle vor der langen Arbeitsplatte und das Bett.

Etwas Bestimmtes hatten wir für den Nachmittag nicht vorgehabt. Oder vielleicht doch, Ronnie zumindest, und er hatte es nur nicht gesagt, weil er nicht sicher gewesen war, ob ich dann mit ins Haus gekommen wäre.

Was geschehen würde, wenn ich mich auf sein Bett setzte, war mir klar. Wir kannten uns seit zwei Monaten, waren achtmal für ein paar Stunden am Sonntagnachmittag und -abend zusammen gewesen und hatten in der jeweils letzten halben Stunde geknutscht. Bisher hatte Ronnie noch keine Anstalten gemacht, mehr von mir zu verlangen. Ich hatte schon gegrübelt, ob er mich nicht sexy fand. Meine Ultrakurzzeitaffären aus dem Sportverein hatten gleich beim ersten Date das volle Programm abspulen wollen und behauptet, das sei so üblich. Die hatte ich abgewimmelt, weil ich mich nicht für üblich hielt.

Ich war Papas Augenstern, sein Herzenskind, etwas Besonderes. Und ich wollte als etwas Besonderes geliebt werden. Dass Ronnie mich liebte, hatte er auch noch nicht gesagt. Und plötzlich wusste ich nicht mehr, ob ich mit ihm schlafen wollte. Eigentlich wollte ich nicht, obwohl ich mit achtzehn alt genug war. Vielleicht stimmt es ja, dass jeder Mensch einen sechsten Sinn oder ein Bauchgefühl hat, das bei Gefahr Alarm schlägt.

»Wollten wir nicht weiter?«, fragte ich.

»Später«, sagte Ronnie, grinste bedeutungsschwer und sah dabei wieder aus wie Leonardo. Was dazu führte, dass ich das aufkeimende dumpfe Gefühl von Unbehagen in den Wind schoss.

Ich erwartete, in die Arme genommen zu werden. Dass er mir einen Zeigefinger unters Kinn legte, mein Gesicht anhob, um mich so zu küssen, wie ich es am liebsten mochte. Dass er mir dabei in die Augen schaute, mich sanft, aber bestimmt auf den Futon bugsierte und dort mit mir tat, was Leonardo DiCaprio im Oldtimer unter Deck mit Kate Winslet getan hatte.

Stattdessen sagte Ronnie: »Zuerst die Überraschung.«

Mit den Worten klappte er den Laptop auf, schaltete ihn ein und sagte in Ermangelung einer Fanfare, die er blasen konnte: »Tatarataaaa.«

Es war lächerlich und gleichzeitig wie ein Guss mit Eiswasser. Ich fragte mich, ob er eigentlich noch etwas anderes im Kopf hatte als Computer, Toaster und Bügeleisen.

Während der Laptop sein Betriebsprogramm lud, schaute Ronnie mich so erwartungsvoll an, dass sich im Grunde jedes weitere Wort von ihm erübrigte. Vielleicht wartete er darauf, dass ich mich ungläubig staunend erkundigte: Für mich? Oder dass ich das voraussetzte und ihm jubelnd um den Hals fiel. Aber ich war so maßlos enttäuscht.

Als die erhoffte Reaktion ausblieb, erklärte Ronnie: »Ich dachte, dass du den gut gebrauchen kannst. Es ist nicht das neuste Modell, aber für deine Bedürfnisse müsste er reichen.«

»Du leihst mir einen Laptop?« So begeistert, wie Ronnie sich das womöglich vorgestellt hatte, klang ich wahrhaftig nicht.

»Quatsch«, sagte er. »Computer verleiht man nicht. Ich schenk ihn dir. Ein LAN habt ihr doch, oder?«

Wir hatten sogar zwei, eine in der Praxis, und eine zu Hause, aber die fiel öfter mal aus.

»Dann kommst du eben zu mir«, schlug Ronnie vor. »Dann sehen wir uns auch öfter, das fände ich schön. Jetzt sag schon danke, dann können wir von mir aus weiter. Worauf hast du Lust?«

»Weiß nicht«, sagte ich verlegen, vielleicht auch überwältigt von seiner Großzügigkeit.

»Wollen wir uns einen Film ansehen?«, schlug Ronnie vor.

»Läuft denn was Gescheites?« Um das Kinoprogramm hatte ich mich seit Wochen nicht mehr gekümmert.

Ronnie grinste wieder. »Hier immer.«

Er ging vor der Arbeitsplatte in die Hocke und zog einige DVD-Hüllen aus den Regalen, die er eine nach der anderen auf den Futon warf, wobei er kommentierte: »Action, Science-Fiction, Thriller, Komödie, Romantik, Erotik. Kennst du Neuneinhalb Wochen?«

Nein. Davon hatte ich noch nicht einmal gehört. Der Film war etliche Jahre vor meiner Geburt in die Kinos gekommen. Falls meine Eltern ihn damals gesehen hatten, hätten sie mir das kaum auf die Nase gebunden.

»Ein Spitzenfilm, der wird dir gefallen«, versprach Ronnie, legte die DVD in einen Computer und reichte mir ein Glas Schorle. »Mach’s dir gemütlich. Ich höre nur mal kurz, was Klaus wollte.«

Er ging hinaus, kam schon nach zwei Minuten zurück und sagte: »Wie ich mir dachte, es war nicht wichtig.«

Dann legte er sich zu mir, und es kam, wie es kommen musste. Ronnie sagte mir, dass ich etwas Besonderes sei und er mich mehr liebe, als er in Worte fassen könne. Er drückte das anders aus, aber sinngemäß kam es hin. Vielleicht interpretierte ich es auch nur so, wie ich es hören wollte.

Dabei küsste er mich, schob eine Hand unter mein Shirt in den BH, öffnete meine Jeans, wobei er sich den Handrücken am Reißverschluss aufschürfte, weil die Jeans ziemlich eng war. Dann schob Ronnie seine Finger in mein Höschen, während Mickey Rourke auf dem Monstrum von Flachbildschirm Kim Basinger mit geballter Erotik in eine fatale Abhängigkeit manövrierte.

Genau genommen machte Mickey Rourke die Arbeit, und Ronnie kassierte den Lohn. Ein begnadeter Liebhaber war er mit seinen fünfundzwanzig Jahren nicht. Das wurde er auch nie.

Sommernachtsalbtraum

August 2018

Ich hätte mit den Fäusten auf ihn losgehen können und garantiert den Kürzeren gezogen. Ich hätte auch versuchen können, ihn von Josies Bettchen wegzuzerren. Stattdessen entschuldigte ich mich wortreich für meine Schusseligkeit, ganz in Gedanken auch noch den Schlüssel in der Flurtür umgedreht zu haben. In Gedanken an ihn natürlich. Ich dachte doch seit letztem Mittwoch nur noch an ihn. Was den Tatsachen entsprach, wobei meine Gründe und Gedanken in einem Gegensatz zu meiner Erklärung standen, wie er krasser gar nicht hätte sein können.

Ich hätte geahnt … ach was, mit jeder Faser meines Körpers hätte ich gespürt, dass dies eine Nacht der Liebe sei und dass er das ebenso empfinden würde, behauptete ich atemlos vor Entsetzen, Schuldgefühlen und Panik. Deshalb hätte ich Josie einschließen wollen, damit sie nicht wieder aufwachte, aus dem Bettchen krabbelte und herüberkam wie letzten Mittwoch, als es gerade so gut gewesen war, so leidenschaftlich, so unbeschreiblich schön.

Ich redete wie ein Wasserfall, ohne zu wissen, woher ich die Worte nahm. Wahrscheinlich aus einem der unzähligen Romane, die ich nach Josies Geburt verschlungen hatte. Es waren Schnulzen dabei gewesen, da hätte beim Umblättern eigentlich das Schmalz zwischen den Seiten herausquellen müssen. Instinktiv wusste ich, dass er genau das hören wollte und ich ihn damit noch am ehesten veranlassen könnte, vom Kinderbett zurückzutreten.

Tatsächlich ließ er von Josie ab, nachdem ich Zitate aus einem halben Dutzend Liebesromane heruntergebetet hatte. Er schob den Gürtel durch die Schlaufen am Hosenbund, kam auf mich zu und lächelte, als glaube er mir jedes Wort.