3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Elysion Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

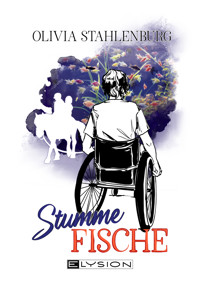

"Sollte ich Janka tatsächlich schreiben und sie um eine Verabredung bitten? Was konnten wir beide denn schon miteinander anfangen? Einer, der nicht lief und eine, die nicht sprach?" Joel ist clever, sportlich, lustig und der Mädchenschwarm seiner Schule. Das ändert sich schlagartig, als er bei einem Turnwettkampf stürzt. In diesem Moment bricht nicht nur sein Wirbel, sondern seine ganze Welt in sich zusammen. Er ist gerade mal 16, als er nach Krankenhaus und Reha lernen muss, sein Leben als Rollstuhlfahrer in den Griff zu bekommen. Trotz seines Widerstandes bringt seine Mutter ihn dazu, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen und Reittherapie zu machen. Dort begegnet er Janka. Sie weckt sein Interesse, obgleich sie mit niemanden spricht. Wird Joel einen Weg finden, Jankas Gefühle zu wecken und ihr Schweigen zu lösen? Eine Geschichte über Teilhabe, Liebe, Unabhängigkeit und Respekt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 160

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Stumme Fische

Olivia Stahlenburg

Olivia Stahlenburg, *1971, absolvierte in den 90er-Jahren ein Studium der Sonderpädagogik. Sie lebt und arbeitet heute als Förderschullehrerin in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Als Autorin veröffentlichte sie seit 2021 Kurzgeschichten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Anthologien. „Stumme Fische“ ist ihr erster Jugendroman.

Stumme Fische

Olivia Stahlenburg

ELYSION-BOOKS

1. Auflage: März 2024

VOLLSTÄNDIGE AUSGABE

ORIGINALAUSGABE

© 2023 BY ELYSION BOOKS, LEIPZIG

ALL RIGHTS RESERVED

UMSCHLAGGESTALTUNG: Ulrike Grabowski

ISBN (vollständiges Ebook) 978-3-96000-311-3

ISBN (vollständiges Buch) 978-3-96000-312-0

www.Elysion-Books.com

1.

Der rote Sekundenzeiger der Wanduhr tickte leise und unermüdlich. Minuten vergingen langsam, wenn man die Zeit einmal genau beobachtete. So viele Menschen wollten ihrem Leben gerne mehr Zeit hinzufügen, vor allem wenn sie älter wurden. Ich war noch jung und ich wollte meiner Zeit wohl eher mehr Leben hinzufügen. Die Frage, ob dies überhaupt noch ein Leben war, die beschäftigte mich oft und war der Grund, warum ich überhaupt hier war.

Ich beobachtete die Leute um mich herum. Als der Zeiger endlich die volle Stunde anzeigte, kam der letzte langsam in den Raum gerollt. Die anderen begrüßten sich untereinander. Eine Frau mit blonden Locken und einer Brille auf der Nase sah mich an und sprach: »Wir haben ein neues Mitglied bei uns. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Magst du uns etwas über dich erzählen?«

Ich zögerte. Da war wieder dieser Kloß im Hals, den ich schon kannte.

»Ich heiße Joel und bin vor zwei Wochen sechzehn Jahre alt geworden.«

»Alles Gute nachträglich«, murmelten einige. Neun überwiegend noch recht junge Erwachsene blickten mich erwartungsvoll an.

»Und weiter?«, meinte die blonde Frau, die offenbar Leiterin der Gruppe und Betroffene zugleich war, aufmunternd. Ich senkte kurz den Kopf. Dann strich ich mein rotbraunes Haar zu Seite und blickte den anderen wieder in die Augen. »Ich bin ein …«

Ich verkniff mir das Wort, das ich sagen wollte. Meine Eltern erschreckten sich manchmal wegen meiner brutalen Ausdrucksweise, doch hier besaß ich auf einmal Hemmungen. Immerhin saßen die anderen mit mir im gleichen Boot.

»Ein Krüppel? Wolltest du das sagen?«, fragte mich eine schlanke, dunkelhaarige Frau mit einem Tattoo auf dem Oberarm. Sie sah mich durchdringend an. Ich nickte. Die Frau mit der ovalen Brille und den blonden Locken schnappte hörbar nach Luft.

»Glaubst du nicht, dass es noch mehr von dir zu erzählen gibt?«

»Ich weiß nicht mehr, was es über mich zu erzählen gibt.« Das mochte vielleicht trotzig klingen, aber so war es nicht gemeint. Tatsächlich gab es für mich eine Zeit vor der Dunkelheit und eine Zeit danach. Vor der Dunkelheit war ich Leistungssportler. Ich war ein guter Reiter und ein noch besserer Kunstturner gewesen. Bis zu viermal in der Woche ging ich damals zum Training und hatte darum einen recht athletischen Körperbau, mit dem ich bei den Mädchen gut ankam.

Bis zu jenem Augenblick, der alles für mich veränderte, glaubte ich mich selbst zu kennen. Ich dachte, dieser erfolgreiche Typ würde ich für immer bleiben. Ich ging damals auf das Gymnasium in der Südstadt. In meiner Klasse war ich ziemlich beliebt. Ich hatte eine Freundin. Nun ja, genauer gesagt hatte ich etwa alle drei Monate eine neue Freundin. Hätten sie mich gefragt, wer ich vor meinem Unfall war, so hätte ich viel zu erzählen gewusst. Aber wer war ich jetzt?

»Willst du uns sagen, was geschehen ist?«, fragte die blonde Frau weiter. Ich überlegte.

»Okay«, sagte ich mit gepresster Stimme. »Es fällt mir zwar nicht leicht, über das Geschehene zu reden. Aber hier sind wir ja unter uns.«

Alle Menschen in dem Kreis saßen in Rollstühlen. Ein Mann, den ich auf über dreißig schätzte, war vom Hals abwärts gelähmt, so dass er nicht einmal mehr seine Arme bewegen konnte. Wer konnte meine Situation wohl besser verstehen als diese neun Leute?

»Der Unfall passierte während eines Turnwettkampfs. An den Ringen und am Reck hatte an diesem Tag meine Übung bereits fehlerlos geklappt. Doch beim Sprung geschah es dann. Beim Absprung merkte ich gleich, dass etwas nicht stimmte und ahnte, dass ich mich verletzen würde. Dann wurde es dunkel. Filmriss!«

»Du hast keine Erinnerung mehr an deinen Sturz?«

»Nein! Ich kam erst im Krankenhaus wieder zu mir. Sie schoben mich in eine Röhre. Ich fühlte nichts. Erst war ich froh, dass ich keine Schmerzen hatte. Irgendwann dämmerte es mir dann, dass ich meine Beine nicht mehr fühlte. Schließlich sagten sie mir die Wahrheit. Dies war der Tag, der alles für mich verändert hat.«

»Glaubst du denn, derjenige, der du in Wirklichkeit bist, verändert sich, weil du jetzt nicht mehr stehst, sondern sitzt?«, fragte mich die Dunkelhaarige.

Ich schaute sie erstaunt an. Es kam selten vor, dass mir jemand Kontra gab. Wer widersprach schon jemandem, der vom Schicksal so richtig eins auf die Fresse bekommen hatte. Anscheinend nur jemand, dem dasselbe widerfahren war.

Die Blonde meinte: »Lena hat recht. Das, was dich ausmacht, geht nicht einfach so verloren. Der, der du in deinem Innern warst, der kannst du wieder sein. Nichts verschwindet einfach so.«

Ich nickte langsam. Ich wollte nur zu gerne glauben, dass sie mit ihrer Einschätzung recht hatte.

Ein etwas übergewichtiger Kerl mit blonden Bartstoppeln fragte mich: »Fühlst du denn absolut gar nichts mehr? Keine Temperatur, keine Berührung und keinen Schmerz?«

»Doch, nach einigen Wochen fing ich tatsächlich an, manche Reize wieder spüren.«

»Dann ist deine Lähmung inkomplett und es besteht noch Hoffnung. Dein Zustand und deine Lebensqualität könnten sich vielleicht noch verbessern.«

Ich ließ den Kopf sinken und sagte mit matter Stimme: »Die Prognose der Ärzte war jedenfalls nicht gerade ermutigend.«

»Wer aufgibt, hat bereits verloren«, sagte Lena trocken.

»Ich bin nun einmal nicht so naiv, an eine Heilung zu glauben«, sagte ich entschieden.

»Wir verstehen alle, wie du dich fühlst«, sagte die Frau mit der Brille. »Es ist nur so, dass einige von uns tatsächlich vor einer noch verzweifelteren Situation standen. Wir reden außerdem nicht von einer Heilung, sondern von Besserung! Aber vielleicht stellen wir uns dir jetzt erst einmal vor.«

Ich blickte aufmerksam in die Runde. Also erzählten sie mir ihre Geschichten. Bei jedem veränderte eine unglückliche Sekunde das gesamte bisherige Leben. Dominik stürzte beim Freeclimbing in Südfrankreich von einem Felsen. Er war nun vom Hals abwärts komplett gelähmt. Sinja saß als Insassin in einem Auto, als unversehens ein Reifen platzte. Fabian hatte erst drei Monate den Führerschein, als er des Nachts auf der Autobahn in eine Baustelle raste und sich mit dem Wagen überschlug. Sabrinas Verletzung war die Folge einer leichtsinnigen und übermütigen Aktion im Suff. Ben, der recht stämmige Blonde, hatte einen schweren Arbeitsunfall. Janas Querschnittslähmung war die Folge eines missglückten Selbstmordversuchs. Hakim erlitt in seinem Herkunftsland eine schwere Kriegsverletzung, so dass nur eine doppelte Oberschenkelamputation sein Leben noch retten konnte. Lena hatte einen Motorradunfall. Lächelnd demonstrierte sie mir, dass sie mit etwas Anstrengung einen Moment auf den eigenen Beinen stehen konnte. Die blonde Frau mit der Brille hieß Jule und war Psychologin. Sie war die Einzige, die nicht aufgrund eines Traumas an den Rollstuhl gefesselt war, sondern als Folge eines Tumors.

An der Art und Weise, wie sie ihre Geschichte erzählten, fiel mir etwas auf. Einige kamen in die Gruppe, um dort Hilfe und Unterstützung zu finden. Andere waren mittlerweile vor allem da, um anderen zu helfen. So jemand war Dominik. Er war ein junger Vater und stand trotz seiner schweren Beeinträchtigung mittlerweile wieder im Erwerbsleben. Er war als Anwalt tätig, was mich durchaus beeindruckte. Vier Jahre war es nun her, dass er auf einer Urlaubsreise seinen schweren Sturz überlebte.

»Ja, nach meinem Sturz hatte ich manchmal Selbstmordgedanken. Aber ich hatte eine kleine Tochter. Heute weiß ich, dass sie meine beste Therapeutin war. Sie verlangte einfach nach mir. Da gab es wenig Zeit für Selbstmitleid. Unsere Kleine, meine Frau und ich sind ein wunderbares und starkes Team«, lächelte er.

Hakim sagte mit unbewegter Miene, er habe damals den Sprengsatz immerhin überlebt und die Chance erhalten, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Andere Menschen hätten da weniger Glück gehabt. Er sah mich an und fügte hinzu: »Es gibt Schlimmeres als das hier!«

Ich schluckte. Ich hielt mich eigentlich schon für recht zäh, aber Hakim war zäher. Lena war bei näherer Betrachtung ein recht positiver Mensch. Auch sie konnte offenbar nichts unterkriegen.

»Ich habe jetzt wieder eine Beziehung«, sagte sie. »Meinen Freund habe ich im buddhistischen Zentrum kennengelernt. Dort hab ich gelernt, das anzunehmen, was mir widerfahren ist. Wisst ihr, wir vergessen manchmal, dass wir nicht nur unser Körper sind, sondern vielmehr einen Körper haben. Das, was wir eigentlich sind – nämlich unser Geist – ist unzerstörbar.«

Ich runzelte die Stirn. Sie lächelte mir zu und sagte: »Phase eins ist, dein Dasein so anzunehmen. Phase zwei bedeutet, es auch auszuhalten. Wenn du Phase eins und zwei bewältigt hast, dann bist du frei.«

Ich schüttelte widerwillig den Kopf und erwiderte: »Ich denke, da machst du dir selbst etwas vor. Ich war jedenfalls einmal ein ganz anderer Mensch, aber die Diagnose hat mein Leben für immer verändert. Heute sind wir doch Gefangene in unserem eigenen Körper und nur noch ein Schatten unserer selbst. Was hat das mit Freiheit zu tun?«

Jule nickte und fragte in die Runde: »Wem geht es so wie Joel? Wer fühlt sich auch ab und zu gefangen im eigenen Körper?«

Die Arme von Sinja und Fabian schnellten in die Höhe. Danach hoben auch Ben und Jana ihre Hand. Zuletzt meldete sich Jule. Lena senkte den Kopf und rührte sich nicht.

Jana blickte zu denen, die sich gerade nicht outeten und sagte: »Ich nehme euch nicht ab, dass ihr nicht auch manchmal so denkt wie Joel. Klar, wir alle bemühen uns, unsere Körperbehinderung weitestgehend zu kompensieren. Aber besten kompensiert es wahrscheinlich Dominik, und das beeindruckt mich wirklich! Aber sogar Dominik wird es manchmal vermissen, seine Frau oder seine Tochter nicht mehr in den Arm zu nehmen zu können. Oder stimmt das nicht, Dominik?«

Auf einmal war es still. Hätte man eine Büroklammer auf den nackten Boden fallen lassen, man hätte das Geräusch gehört. Keiner sprach ein Wort, aber alle tauschten betroffene Blicke aus. Dann sagte Dominik ruhig: »Meine Frau und meine Tochter umarmen mich, und das macht mich sehr glücklich. Klar, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich es erwidern wollen. Aber das kann ich nicht.« Er atmete geräuschvoll ein. »Wir leben nicht in einer lustigen Gameshow, die sich Wünsch dir was! nennt und das Leben ist auch kein märchenhaftes Disneyland mit guten Feen. Das hier ist das echte Leben. Ich denke, das was Lena uns so schonungslos sagte, nämlich dass man sein Schicksal annehmen und aushalten muss, das gilt letztlich für alle Menschen. Jeder Mensch da draußen hat seine eigenen Hindernisse auf dem Weg und kämpft seinen ureigenen Kampf.«

»Mein Leben hat sich zuvor nicht wie ein Kampf angefühlt«, warf ich ein.

»Das ist vielleicht deiner Jugend zuzurechnen. Im Älterwerden kommen für die meisten Menschen Enttäuschung und Ernüchterung hinzu. Ich kenne viele Menschen, die gesund sind und trotzdem mit dem Leben hadern.«

»Warum hadern sie?«, fragte ich ihn.

»Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Vielleicht durchleben sie gerade eine furchtbare Trennung und führen einen erbitterten Rosenkrieg. Ich höre viele solcher Geschichten als Anwalt für Familienrecht. Oder sie sind schon sehr lange allein, fühlen sich einsam und abgekapselt von der Welt. Manche Menschen werden auch von ihren Freunden hintergangen und enttäuscht. Es ist bitter, ohne die Liebe und den sozialen Rückhalt zu leben. Andere wieder leiden aufgrund ihrer beruflichen Situation, haben Geldsorgen oder finden keine Erfüllung. Für manche ist es all das zusammen. Wir sind hier, um herauszufinden, wie wir trotz unserer Einschränkung ein erfülltes Leben führen können. Das – da gebe ich Lena recht – hat in erster Linie mit unserer geistigen Verfassung zu tun.«

»Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass ich nicht die Kraft habe, das hier auszuhalten«, sagte ich widerwillig.

»Ich habe da einen anderen Eindruck«, lächelte Lena.

Die Stunde ging schneller um, als ich gedacht hatte. Draußen auf dem Bürgersteig stand meine Mutter vor unserem großen, silbernen Van und wartete auf mich. Sie hatte mich vor die Wahl gestellt, entweder eine Gesprächstherapie anzufangen oder aber diese Selbsthilfegruppe aufzusuchen.

»Wie war´s?«, rief sie. Attila, unser Hund, wuselte um mich herum und wedelte mit dem Schwanz. Ich tätschelte seinen Kopf.

»Besser als erwartet!«, antwortete ich.

»Das freut mich«, strahlte sie. Sie hievte den Rollstuhl hinten in den Wagen.

Auf dem Weg zu unserer Wohnung erzählte ich ihr von den neun Menschen, die ich gerade kennengelernt hatte. Sie alle waren tough auf ihre Art und hatten bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen. Meine Mutter hörte zu und sagte nichts, aber sie lächelte. Ich sah es ihr an, dass sie stolz auf mich war.

2.

Die Selbsthilfegruppe wurde für mich nicht nur ein Ort, um über Probleme zu sprechen, sondern sie half mir darüber hinaus, meine Isolation zu überwinden. Vor meinem Unfall hatte ich eine Clique. Tomek, Leon und ich trafen uns regelmäßig im Keller von Schiller, der eigentlich Lucas Stiller hieß und den wir so nannten, weil er gerne verrückte Reime schrieb. Die lange Couch und die breiten Sessel hatten wir mit Hilfe von Tomeks großem Bruder vom Sperrmüll besorgt. Hier in unserem dunklen Raum machten wir all die Dinge, von denen die Erwachsenen nichts wissen sollten. Wir dachten uns Anmachsprüche aus, um Mädchen herumzukriegen, und luden sie später in unseren Partykeller ein, um mit ihnen zu knutschen. Ab und an entwendeten wir den Erwachsenen auch heimlich Alkohol oder Zigaretten und probierten aus, was uns im Grunde gar nicht so gut schmeckte.

An anderen Tagen spielten wir Basketball oder Billard im Jugendzentrum oder besuchten die Kirmes und gingen auf die wildesten Karussells. Nach dem Tag, an dem es dunkel wurde, konnte ich nicht einmal mehr eine Treppe überwinden.

Meine Kumpel aus dem Turnverein, mit denen mich vor allem das Training verbunden hatte, kamen mich ebenfalls nur wenige Male besuchen. Schon seit Monaten hatte sich keiner von ihnen mehr blicken lassen. Vielleicht traf ja das alte Sprichwort zu: Aus den Augen, aus dem Sinn! Vielleicht hielten sie aber auch Abstand, weil ich nicht mehr der unbeschwerte, witzige Typ war, den sie früher gekannt hatten. Eine meiner Tanten erteilte mir schon ein halbes Jahr nach dem schweren Unfall den ungebetenen Rat: »Du darfst nicht verbittern. Sonst wenden sich die Leute irgendwann ab, weil sie denken, dass mit dir nichts mehr los ist.«

Damit traf sie den Nagel auf den Kopf. Ich spürte, dass manche Leute mich anstrengend fanden. Das Zusammensein mit mir war nicht einfach, weil ich ab und zu Hilfe benötigte, doch bei Weitem anstrengender war es, die Wut in meinen Worten auszuhalten. Ich zog für mich den Schluss, dass man erst in schlechten Zeiten erkannte, wer die wahren Freunde waren. Ich hatte anscheinend keine! Menschen, die nur solange an meiner Seite bleiben wollten, wie es unterhaltsam mit mir war, waren nicht wirklich an mir interessiert. Es tat ziemlich weh, das zu begreifen.

Meine Mutter fand es schade, dass meine ehemalige Clique nicht mehr unternahm, um mich wieder zu integrieren. Umso besser fand sie es, dass ich in der Selbsthilfegruppe Anschluss fand, obgleich alle anderen doch älter waren als ich.

Nachdem wir uns ein paar Mal getroffen hatten, fand meine Mutter, dass es nun auch an der Zeit war, mich wieder dem Sport zu widmen. Ich fragte barsch, ob sie von mir erwartete, dass ich mich mit anderen gebrechlichen Leuten zur Sitzgymnastik treffen sollte. Sie ignorierte meinen sarkastischen Unterton und riet mir zum therapeutischen Reiten, was ich zunächst keinesfalls besser fand.

Es war naheliegend, dass meine Mutter mir diesen Vorschlag unterbreitete. Sie war Reitlehrerin. Vor sieben Jahren hatte sie ihre Passion zu ihrem Beruf gemacht und einen Reitstall am Rande eines Waldgebiets gepachtet. Sie arbeitete meist um die fünfzig Stunden in der Woche, aber die viele Arbeit störte sie nicht. Vor meinem Unfall hatte ich auf unserem Hof ab und zu geholfen. Ich hatte Boxen ausgemistet und Pferde gestriegelt. Ich konnte recht gut reiten. Ich mochte das Springreiten und die Ausritte in den umliegenden Wald. Ich wollte damals gerne lernen, wie man Jungpferde ausbildet, aber dazu kam es nicht mehr.

Weil ich einmal ein erfahrener Reiter war, sträubte ich mich zunächst gegen den Vorschlag meiner Mutter, vom Springreiten in den Behindertensport zu wechseln. Vor allem aber hatten meine Freunde die Kids von der Reittherapiegruppe einmal abfällig als Nüsse bezeichnet. »Nuts«hieß im Englischen einerseits Nüsse, andrerseits bedeutete es auch verrückt oder durchgeknallt. Wenn sie von den Nüssen sprachen, verstand niemand, dass sie die Durchgeknallten aus der Reittherapiegruppe meinten. Ich wollte nicht zu dieser diffamierten Gruppe gehören.

Die therapeutische Reitgruppe bestand mittlerweile nur noch aus Hatice und Tom. Hatice war achtzehn und hatte eine spastische Lähmung. Tom war vierzehn Jahre und Autist. Meine Mutter erzählte, dass noch ein weiteres Mädchen in die Gruppe käme.

»Sie ist genauso alt wie Tom. Mit dir und ihr wäre die Gruppe wieder komplett.«

Natürlich vermisste ich den Reitsport, das war gar keine Frage. Aber Teil dieser Gruppe zu werden war für mein Empfinden eine Demütigung und symbolisierte für mich nur einmal mehr meinen Abstieg und all das, was ich unwiederbringlich verloren hatte.

»Auch Menschen mit Handicap können reiten«, sagte meine Mutter zu mir und zeigte mir eines Abends einen Zeitungsartikel von einer querschnittsgelähmten Reiterin, die es geschafft hatte. Ich vertiefte mich in den Text.

»Ich habe in der letzten Zeit viel gelesen«; sagte meine Mutter. »Du hast mehr Möglichkeiten, als du denkst.«

»Du glaubst, das therapeutische Reiten kann mich dazu bringen, wieder eigenständig zu reiten?«, meinte ich zweifelnd.

»Es wäre immerhin ein Anfang!«

»Was ist denn mit der dritten Reiterin los?«, fragte ich meine Mutter.

»Sie ist nett und klug, genauso wie Hatice, Tom und du«, sagte meine Mutter.

»Sitzt sie im Rollstuhl?«

»Nein!«

Ich zuckte die Achseln. Im Grunde war es ja egal. Sie gehörte zu den Nüssen, so wie die anderen und ich selbst auch.

Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich Janka das erste Mal sah. Ein alter, roter Kombi fuhr auf unseren Hof und eine Frau – älter als meine Mutter – und ein hageres Mädchen stiegen aus. Attila lief ihnen entgegen. Ich sah aus der Ferne, wie das Mädchen sich versteifte. Ich nahm an, dass sie große Angst vor Hunden hatte. Attila war ein langhaariger, niedlicher, verspielter Mischling und keine fünfzig Zentimeter hoch. Er liebte die Menschen, trotzdem rief ich ihn bei Fuß. Ihre Mutter nahm das Mädchen bei der Hand und lief mit ihr zur Scheune, wo meine Mutter und ich sie erwarteten.

Als wir sie begrüßten, schüttelte die etwas mollige Frau mit dem kurzen, blonden Haar uns die Hand. Das Mädchen aber starrte auf den Boden. Ich überlegte, ob sie wohl Autistin war wie Tom. Ihr Vermeiden des Blickkontakts hätte zu meiner Vermutung gepasst.

»Bist du schon einmal geritten?«, fragte ich sie, obwohl sie mich nicht ansah. Das Mädchen antwortete nicht und ihr Körper wirkte auf einmal wie versteinert. Attila kam und schnüffelte an ihrer Hand. Sie wich nicht zurück, aber sie sah auch nicht zu ihm hin.

»Attila!«, ermahnte ich ihn.

»Hat sie Angst vor Hunden?«, fragte ich ihre Mutter, die dem Mädchen überhaupt nicht ähnelte.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben:

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)