Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El Barco de Vapor Roja

- Sprache: Spanisch

[Plan Lector Infantil] En el marco del violento episodio de "El Bogotazo", en 1948, conoceremos la historia de Paula, una adolescente de familia acomodada que narra en detalle los descubrimientos propios de la juventud de la época. Retrato cuidado de la forma como una mujer desafía el machismo de una sociedad en crisis

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

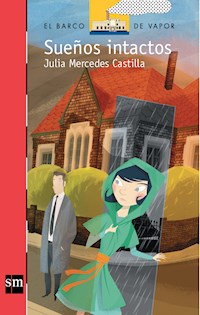

Sueños intactos

Julia Mercedes Castilla

ILUSTRACIÓN DE PORTADAJohn Joven

1Por las nubes

¿Un hombre, un caballo, tal vez un pájaro? Las nubes van y vienen. Forman figuras que se alargan y encogen, separándose en fascinantes imágenes que mi mente convierte en hombres y animales mientras sueño con un mundo que no alcanzo a precisar.

Algo dentro de mí me hace sentir extraña. Algunas veces lloro sin razón, otras me río. Según mamá, la melancolía me acompaña la mayoría del tiempo. Me he vuelto temperamental e irritable. A veces ni yo misma me aguanto.

«Esta niña es la adolescencia en su máximo esplendor», dice mamá cada vez que me ve taciturna.

Mi romanticismo se agudiza cuando estoy en la hacienda. El campo, su follaje y colorido exuberante, los campesinos, los animales y el paisaje, penetran en el interior de mi ser mientras vuelo hacia las nubes que escapan en rápida carrera hacia el horizonte. Esta última frase la leí en alguna parte. Me encanta añadir frases poéticas que he leído en algún libro y convertirlas en mi propia creación. La lectura es una de mis pasiones.

«Paula, el almuerzo está servido». La voz aguda de Lucita, mi hermana menor, llama con desgano.

Yo continúo embelesada, con los ojos fijos en las alturas de las que no quiero descender.

«Paula», grita Lucita con impaciencia al ver que no me muevo.

«Ya voy». Mi viaje por el mundo de los sueños termina, por lo menos por el momento.

Corro hacia la casa. Anticipo el delicioso almuerzo que en el campo tiene un gusto distinto al de la ciudad. De pronto se me despierta un apetito voraz.

«Niños, siéntense cada uno en su lugar. Si comen formales iremos más tarde a montar a caballo», dice tía Ceci e insiste en el buen comportamiento que a ella le exigieron en la mesa cuando niña, y que espera de nosotros. Tía Ceci es la mamá de mis primas Raquel y Mariana. Raquel es la niña linda de la familia, exigente y consentida; Mariana la hermana menor, a quien también le pronostican llegar a ser muy bella.

«Paula, no ponga los codos sobre la mesa», me amonesta mamá. Soy la mayor de la familia y la que por tradición debe dar ejemplo. Mamá no deja de recordármelo. Hasta ahora esto no ha sido difícil. Por naturaleza soy calmada y responsable. En términos de los adultos, una niña juiciosa.

El almuerzo está delicioso. Quisiera servirme otra porción de arroz, frijoles y carne, pero no me quiero enfermar, lo que me pasa cuando engullo más de la cuenta. A pesar de mis buenas intenciones no puedo rechazar otras dos arepas con queso.

«¿Podemos ir a nadar después de almuerzo? Tengo calor». La voz melosa de niña consentida de Lucita me irrita, aunque parece un angelito de cachumbos color melado.

«Después de comer no es bueno meterse al agua. Tal vez al atardecer, cuando volvamos del pueblo». Mamá vive preocupada por los resfriados y enfermedades que puedan afectarnos.

Lucita dura horas moviendo los alimentos de un lado para otro del plato, golpeándolo con la cuchara o el tenedor, lo que desespera a mamá.

«Apúrele, Lucita». Mamá se estaciona frente a mi hermana. «¿Quiere quedarse en casa mientras sus hermanos y primas montan a caballo? ¡Qué niña tan necia! Le pone a una los nervios de punta».

«¿Tengo que comerme todo?». Lucita mira el plato desconcertada, como si la tarea de terminar de comer fuera superior a sus fuerzas.

Mamá la toma de la mano y la obliga a agarrar el tenedor. «Coma, que parece un esqueleto con cara de niña. No va a ninguna parte hasta que no se coma todo, aunque le tome el resto del día».

La perspectiva de quedarse mirando el plato por horas no parece agradarle a la muchachita desganada. Entre lágrimas y refunfuños Lucita se lleva un bocado a la boca, después otro y una eternidad más tarde otro, mientras los demás nos impacientamos en espera de la prometida cabalgata.

Tendremos que esperar a que almuercen los adultos y a que los peones ensillen los caballos. Es la primera cabalgata desde nuestra llegada hace un par de días y estamos ansiosos.

«Lucita, bájese de la hamaca, es mi turno de mecerme», le exijo.

«¡No! ¿Acaso cree que por ser la mayor nos puede decir qué hacer?».

Mi prima Mariana, quien tiene la misma edad de Lucita, se sienta en la hamaca de un salto. Me saca la lengua, me hace muecas y me grita: «¡Usted no me quita de aquí!».

Siento que la furia se me sube a la cabeza. Cuando me enojo el cuerpo me tiembla y estoy segura de que me salen llamas de los ojos. Quiero estrangular a las muchachitas malcriadas que no saben respetar mi sensibilidad y mi mayorazgo en la familia. Sin darles tiempo de reaccionar agarro a cada una de la mano y las deposito en el piso. Me meto de un salto en la hamaca y empiezo a mecerme a toda velocidad.

Mis dos hermanas, Gloria y Lucita, mi hermano Mauricio, y mis primas Raquel y Mariana se me vienen encima y me sacan de la hamaca sin miramientos. Corro a la otra hamaca, pero Mauricio se me adelanta, dejándome parada en medio de las dos. Iracunda, le doy un puñetazo y lo tumbo. Los alaridos de mi desesperante hermano deben llegar hasta la China. En segundos se forma la gran pelea de todos contra mí.

Mamá llega regañando y manoteando.

«¡Silencio! ¿No pueden portarse bien mientras almorzamos? Si no dejan de pelear, ninguno va a montar a caballo».

«La culpa es de Paula. Me sacó de la hamaca», murmura Lucita mientras solloza.

«Paula empezó la pelea», dice Mariana en voz baja.

«¡Sí, es culpa de ella!», gritan todos.

«No quiero saber de culpas. Pórtense bien para que podamos comer en paz». Mamá nos envía una mirada matadora antes de devolver sus pasos hacia al comedor.

Salgo corriendo para mi alcoba. Nadie me entiende. Mis hermanos y primas no hacen sino burlarse de mí. Me dicen que me la paso leyendo y que los miro con aire de superioridad. Según ellos esto les rebulle las ganas de molestarme. Lloro un rato y luego leo un libro que encontré esta mañana en la habitación de tía Ceci. Se titula Mujercitas. Me adentro en la vida de estas cuatro mujercitas. Vivo con ellas sus tristezas y alegrías.

Una hora más tarde mamá llama a la puerta.

«Paula, apúrate que ya estamos listos». Dejo el libro para más tarde, la rabieta a un lado y la sigo sin decir nada.

Me encanta montar a caballo aunque le tengo terror a caerme de uno de ellos. Claro que nunca admitiría una cobardía de este tamaño. Mis primas son magníficas jinetes y no me puedo quedar atrás. Ellas van a la hacienda con frecuencia y tienen más oportunidades de practicar. Mariana es la estrella de la equitación y solo tiene nueve años.

Decido divertirme, aunque esté herida y molesta con todos.

Papá, mamá, tío Luis, tía Ceci, cinco niños alborotados –sin contarme a mí, por supuesto– nos disponemos a emprender la jornada. El sofocante calor de la tarde no es impedimento para que nos encaminemos hacia el pueblo con nuestro atuendo de montar: sombreros para ampararnos del sol, pantalones y camisas parecidas a las de los vaqueros.

«¿Tía Ceci, puedo montar en Menudita?». No me gusta el caballo grandote, color chocolate que tengo enfrente.

«Paula tiene miedo, Paula tiene miedo», repite Mauricio una y otra vez. «Menudita es una yegua para niños miedosos».

«Yo no le tengo miedo a ningún caballo», grito, y salto sobre el inmenso animal, sin esperar a que tía Ceci responda a mi pedido.

Haciendo de tripas corazón, pretendo que todo está bien. Siempre me pasa lo mismo la primera vez que monto. Poco a poco empiezo a tener confianza en el animal que me carga sobre su lomo en rítmica carrera. A mitad de camino al pueblo me siento como una amazona, mucho mejor que cualquiera de las personas que me acompañan.

Llegamos asoleados y sin aliento. Los caballos sudorosos relinchan y golpean las piedras del camino con sus patas herradas, en ruidosa demanda de descanso. Uno por uno, caballo y jinete, se agrupan alrededor de la venta de helados en una esquina de la plaza.

Anticipo deslizar la lengua sobre los helados y coloridos conos de hielo picado que ya chorrean sobre las nucas de algunos de los animales. El dueño de los refrescos, un hombre moreno, bajito y arrugado, sonríe satisfecho con la numerosa clientela que le proporciona un mejor día.

El hombre se apresura a sacar el hielo de un costal que tiene al lado de una mesa rústica con una especie de cuchara, le inserta un palo y le vierte un poco de jarabe de colores. Nosotros comemos los helados hasta que se derriten.

El sol desaparece en el horizonte cuando nos encaminamos de vuelta hacia la hacienda. Todos galopamos en competencia de unos con otros, a la espera de ganar puntos ante los ojos de los adultos.

La vegetación, el río a las afueras del pueblo y las montañas abrazándolo me fascinan. Admiro el paisaje mientras sueño sobre el futuro que casi puedo tocar. En mi mente bullen sueños grandiosos. Me veo como una escritora famosa, tal vez una compositora... Tendrá que ser algo que haga perdurar mi nombre para siempre. Mi familia cree que ahora soy insufrible, porque uso palabras difíciles y frases rebuscadas como si fuera adulta. Dicen que lo hago para impresionar.

«Paula, cierre la portada», grita Mauricio, quien es dos años menor que yo, y es el chico más desesperante de la creación. Cuando hace alguna travesura se apresura a llamar a mamá para acusar a la infeliz que en ese momento tenga cerca.

Cerrar una portada es la máxima destreza del jinete, de acuerdo con la tradición familiar. Primero me dejo arrastrar por el caballo y que este me pisotee antes que fracasar en el intento. Mientras brego con el alambre que engancha la puerta a la cerca, el animal trata de zafarse, y quedo a punto de terminar bajo sus patas. Tiemblo del susto, pero me las arreglo para desenganchar el seguro, mantenerme sobre el lomo del animal y salir corriendo detrás del grupo.

«Lo hizo muy bien, bravo». Mauricio se mofa. «Le apuesto una carrera hasta esa cerca que se ve allá».

«Está bien. Merece perder por burlarse de mí». Yo monto mejor que él y se lo voy a demostrar.

No espero a que Mauricio arranque antes de que yo esté lista, como lo hace siempre. Salgo a todo galope, llena de confianza. Una sensación de poder me llena el corazón. Mauricio grita algo mientras trata de alcanzarme.

«¡Le gané, le gané!», grito satisfecha con mi momentáneo éxito.

«Así no vale. Arrancó primero que yo».

«Le gané y eso es todo».

«No, no fue justo. Vamos a correr otra vez», propone el perdedor.

«Es hora de irnos, se hace tarde y debemos llegar a la hacienda antes de que oscurezca», ordena papá en ese tono de voz que no necesita repetición. Su cuerpo delgado parece ser parte del caballo que lo sostiene, al que guía con increíble destreza.

Mauricio sale como una exhalación hacia la cerca. «¡Gané! Le dije que era mejor jinete», grita para que todos lo oigan.

«Me las va a pagar, aprovechado. Le hizo creer a toda la familia que había ganado cuando ni siquiera estaba corriendo». Siento ganas de llorar, pero me contengo.

¿Por qué todos me atormentan sabiendo que soy una persona susceptible? Inclusive los adultos gozan haciéndome rabiar. Me dicen que tengo que aprender a no dejar que cualquier palabra o acción que no me guste, hiera mis sentimientos. No creo que nunca aprenda. ¿Acaso ellos saben lo que pasa en mi interior?

«Es hora de ir al arroyo», dice Lucita tan pronto llegamos a la hacienda.

«¿Va a ir con nosotros?». Mauricio me mira con cara de burla.

«Claro que voy a ir. ¿Por qué asume que no?».

«Como está tan enojada por haber perdido la apuesta me imagino que se va a encerrar en su cuarto como lo hace cuando se pone así». El mocoso sale corriendo, dejándome con una retahíla de palabras que revolotean dentro de mí. Cansada de pelear las guardo para otra ocasión.

Más tarde nos dan permiso de ir a la quebrada que queda detrás de la casa, donde chapaleamos hasta la hora de la cena. El arroyo tiene poca agua, apenas para salpicarnos. La rama de un árbol sirve para saltar de cuando en cuando. Nos tienen prohibido tirarnos de cabeza.

Mientras mis hermanos y primas juegan y gritan, yo camino aguas abajo, y gozo del esplendor de la naturaleza al ocultarse el sol. Devoro con los ojos las escenas que me propongo guardar para que me sirvan de fondo en mis futuras obras de arte.

Me siento extraña, como si no fuera yo misma. Sé que estoy cambiando. Toda clase de sensaciones desconocidas perturban mi ser. No me gusta el desasosiego que me embarga.

Después de tanta actividad estamos hambrientos y comemos como si no lo hubiéramos hecho en mucho tiempo. Lucita es la excepción. Mueve la comida de un lado al otro como si esperara que desapareciera del plato.

Acabando de cenar, llega un carro manejado por un hombre bien parecido, alto, de cabellos negros y ojos verdes, en busca de tío Luis. Me quedo mirándolo embelesada, lo que no entiendo. ¿Cómo me puede llamar la atención un hombre que debe ser varios años mayor? Hago roña y me sitúo junto a una silla.

«¿Qué estás haciendo aquí? No debes escuchar las conversaciones de los mayores. Es hora de que te vayas a la cama». Mamá se para detrás de mí.

Sin entender por qué me llama la atención el visitante, me voy a dormir y a soñar con lo que no entiendo, pero presiento.

Estoy segura de que empiezo el recorrido de niña a mujer. ¿Cómo se prepara una para convertirse en mujer?

2Cambios

«Paula, levántese. Es hora de ir al ordeño», grita mi hermana Gloria, zarandeándome. Mariana y Raquel me hacen cosquillas en los pies.

«Yo quiero dormir. ¿Qué horas son? Vayan ustedes». Me doy vuelta, agarro la sábana y me tapo la cabeza.

Un espumoso vaso de leche caliente con azúcar no me tienta lo suficiente para sacarme de la cama. Para mí las seis de la mañana es el amanecer que se le debe dejar a los pájaros y a los que por algún quehacer deben levantarse con las gallinas.

Raquel tira la sábana al piso y dice con voz agria, como lo hace siempre: «Ayer nos dijo que la despertáramos a las seis y ya son las seis y media. Si nosotras nos levantamos así de temprano, usted no se va a quedar tranquila durmiendo».

No le presto atención, recojo la sábana y me vuelvo a tapar. Raquel la jala otra vez. Gloria y Mariana me sacan de la cama a pesar de mi resistencia. No sé si enojarme o seguirlas hasta el corral.

«¿Cómo se atreven a...?».

«Apúrele y no se queje». La voz impaciente de Mariana timbra en mi oído. «Sabe muy bien que el ordeño empieza a las cuatro de la mañana. Ya deben estar terminando. No quiero haberme levantado temprano para nada».

En mi nueva etapa de la vida debo actuar con madurez por lo que me levanto, aunque de mala gana, y me pongo una levantadora floreada que me regaló tía Ceci en la última Navidad y con la que me siento muy elegante. Me paro frente al espejo, me arreglo el cabello y me lavo mi adormilada cara. No salgo a ningún lado despeinada o desarreglada.

«¿Qué más se va a hacer para lucirle a las vacas?». Raquel me hace una mueca. «No sé por qué tenemos que aguantarnos que nos haga esperar hasta cuando esté adecuadamente vestida para ir al corral. Si nosotros vamos en piyama, ¿no sé por qué usted no puede?».

«Váyanse, no tienen que esperarme. No se molesten». Devuelvo mis pasos y me siento en la cama. No les voy a dar la satisfacción de enfurecerme.

«Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Mariana vaya al comedor y traiga el café instantáneo y el azúcar», le ordena Raquel a su hermana. Mariana obedece.

Sin ánimo y a regañadientes camino detrás de ellas, apresurándonos para llegar al ordeño antes de que se termine. Miro al ganado con recelo. Nunca me pongo nada rojo cuando camino por los corrales. No quiero terminar mi vida suspendida en los cuernos de uno de ellos.

Un hombre pequeño y delgado, casi escondido entre la ubre de una vaca acaramelada, sentado en un pequeño banco, ordeña con una rapidez que me impresiona. El líquido blanco y espumoso llena un recipiente que el hombre sostiene con sus pies.

«Pompilio, llene el vaso», ordena Raquel, dándole el recipiente.

«Creí que no venían hoy. Ya casi me voy. Muestre no más, niña». Pompilio procede a llenar los vasos directamente de la ubre.

Mariana y Raquel le ponen café y azúcar a la leche. Gloria y yo solamente azúcar. Mauricio y Lucita deben estar dormidos. No me siento con deseos de preguntar por ellos. Después de bebernos dos vasos de leche cada una regresamos a la casa.

La mañana está todavía fresca. Las plantas y las flores lucen hermosas con el rocío del amanecer. La copa de oro, las buganvillas y otras flores tropicales iluminan la mañana, haciéndome sentir mejor. Con el pasar de las horas y el calor del sol, agachan sus tallos, agobiadas por la temperatura de la región. Yo me siento lo mismo en días calurosos.

Me encantan los ruidos del campo. Dejo que mis acompañantes sigan su camino y me detengo a escuchar: los pájaros cantan, los caballos relinchan, los pollos pían, las vacas mugen. Qué momento tan maravilloso.

Mi mal genio se disipa. Encuentro una hamaca desocupada donde me mezo lentamente, adormeciéndome. Gozo del fresco de la mañana y de la soledad que tanto me gusta.

«Paula, la he buscado por todas partes. ¿Qué hace ahí dormida? Venga a desayunarse». Mauricio me saca de la hamaca volteándola y haciéndome caer.

«¡No sea patán!», le grito y salgo corriendo hacia el comedor sin darle tiempo a mi desesperante hermano de empezar una pelea. Me sigue sin decir nada, lo que me asombra.

La familia ya se encuentra departiendo alrededor de la mesa. Me esperan una taza de chocolate espumoso, arepa con queso y huevos revueltos. El desayuno es mi comida favorita.

«¿Qué vamos a hacer hoy?», pregunta Mauricio, y mira a tía Ceci en espera de un día emocionante.

«Bueno, tengo que ir al pueblo a comprar algunas cosas. Pueden ir conmigo si planean portarse bien. Más tarde los llevo a comer helado. También llevaremos comida. Mientras tanto vayan a jugar o hacer algo que los mantenga ocupados».

Tía Ceci hace de todo: diseña casas, receta enfermos, hornea deliciosos pasteles, urde negocios, cose y... Me fascina su manera de ser y admiro su increíble talento.

«Yo quiero ir a la quebrada», gime Lucita.

«¿Podemos ir todos?», pregunta Mariana, y menea la cola de caballo que le recoge el manojo de pelo castaño.

«Les dejo saber cuando esté lista». Tía Ceci no les presta atención a ninguna de las dos.

Estoy de acuerdo con el plan para el día. Termino de desayunarme y salgo apresuradamente a vestirme, mientras pienso en el apuesto visitante que vi llegar anoche. ¿Estará todavía en la casa?

No encuentro qué ponerme. Me mido casi todo lo que traje. Nada me satisface. Solo encuentro shorts, camisas y pantalones. Escojo unos pantalones caqui y una camisa blanca. Quiero lucir bonita. La gente me dice que lo soy, pero no estoy segura. Creo que luzco extraña, por lo menos por ahora. Mi pelo castaño claro, por lo general ondulado, está crespo por el calor y la humedad. Fuera de eso mi cuerpo no tiene forma aceptable. Esto me mortifica.

La familia está esparcida por toda la casa, en perezosa espera del desgranar de las horas. Las hamacas no dejan de mecerse. Papá lee el periódico. Tía Ceci, que viste una especie de túnica que usa con frecuencia en la hacienda, va de un lado al otro mientras da órdenes y habla con los trabajadores. Mamá se está arreglando, a ella también le gusta verse bonita. Soy muy parecida a mamá. Creo que es linda, con sus hermosos ojos pardos y su cabello negro ondulado. Decido sentarme a esperar en una de las sillas en el corredor grande.

Para mi sorpresa el visitante entra, periódico en mano, en busca de una silla. Se sienta cerca a mí sin percatarse de mi presencia. Decido hacerme visible. No entiendo por qué lo hago puesto que soy de naturaleza introvertida.

«Hola», digo, y trato de sonar natural.

«¡Hola!». El hombre me mira sin verme y vuelve de inmediato a leer el periódico.

«¿Eres amigo de mi tío?». La pregunta se dispara sin que me dé cuenta de haber abierto la boca.

«Ya lo creo. ¿Y tú quién eres?».

«Me llamo Paula. Mi mamá y tía Ceci son hermanas». Quiero tragarme las palabras. Es una respuesta infantil. «Soy la mayor de la familia. Tengo trece años». Vuelvo a hacerlo. Qué estúpida soy. No puedo decir nada que tenga sentido.

«Ya viene tu tío Luis para que vayamos al pueblo. Encantado de conocerte. ¿Cómo dices que te llamas?».

«Paula», contesto con desaliento.

¿Por qué estoy tan interesada en lo que piensa el visitante de mí?». Nunca antes me he preocupado por lo que piensan de mí los chicos y prefiero no tener nada que ver con ellos. Me sorprende y me perturba mi reacción. El visitante no es un muchacho sino un hombre que no se fija en niñas como yo.

Después del almuerzo nos vamos para el pueblo a comer helados y a caminar por sus calles empedradas, mientras tía Ceci va de sitio en sitio.

El poblado de casas de techos de paja me hace sentir como en un cuento encantado. Cuando niña convertía a los habitantes del pueblo en personajes como los de las historias que leía. Siempre he sentido una extraña fascinación por la gente que se cruza en mi camino. Adivinar de dónde vienen, qué sienten, qué hacen, es uno de mis pasatiempos favoritos. A cada uno le doy una ocupación, una familia y una personalidad. Estoy segura de que mi destino me llevará por los caminos de la psicología, además de ser una artista famosa.

Me divierto mucho con los turistas que vienen de las ciudades. Siempre lucen acalorados, sudorosos, ridículos, con sus ropas veraniegas y extravagantes. Lo mismo que se ven los pueblerinos en la ciudad.

Es una tarde de compras y ajetreo que termina en una comida campestre en un potrero a la orilla de la carretera. Comemos pan, huevos duros, papas saladas, carne y galletas que devoramos encantados. Me las arreglo para quitarle un huevo y una galleta a Mauricio sin que se dé cuenta.

Ya oscurece cuando nos acomodamos en el carro que nos lleva de vuelta a la hacienda.

Las dos últimas semanas antes de volver a la capital se deslizan tan rápido que no me doy cuenta de lo que hacemos cada día. Mis tíos y primas volverán a Betania donde viven con nuestra abuela Sofía y la tía Ana. Ellas no vienen a la finca con frecuencia.

Mauricio me atormenta cada vez que se le presenta la oportunidad, mientras los otros se burlan de mí, lo que no me hace feliz.

Estoy experimentando un cambio que no entiendo y que encuentro entre desesperante, frustrante y excitante. El visitante, un pariente de tío Luis, no me presta la menor atención, se queda un par de días y se va sin despedirse.

Para el final de las vacaciones me siento como si estuviera pasando por una metamorfosis, como la de la mariposa. Sé que estoy perdiendo mi niñez y esto me entristece, pero a la vez anticipo un futuro que no logro imaginar y al que ya quiero pertenecer.

3Un admirador

No quiero dejar el campo, pero a la vez preveo un nuevo año escolar lleno de emociones.

Llegamos a la capital en una tarde fría y lluviosa. El aire helado, propio de la sabana, penetra dentro de mi cuerpo a través de la ropa abrigada que llevo puesta. Es difícil acostumbrarse al frío después de una temporada en tierra caliente.

La sensación de haber estado mucho tiempo fuera de casa y de no ser la misma persona que salió unas semanas antes, me invade al entrar a mi habitación. Vuelvo convertida en adolescente, de acuerdo con mi familia. Entiendo que esta palabra quiere decir que no soy niña ni adulta, una extraña etapa de la vida.

Durante las siguientes semanas mi ánimo cambia de un momento a otro. Tan pronto me siento en la cima del mundo, como si lo estuviera cargando sobre los hombros.

Una tarde llego del colegio y siento que voy a explotar.

«¿Mamá, por qué me siento así? ¿Me estaré volviendo loca?».

«No, no estás loca. Estás creciendo y tu cuerpo está cambiando».

Esta explicación no me convence. Todo esto es insoportable y me pregunto si alguna vez volveré a ser normal. No hago sino pelear con mis hermanos. Con Mauricio no hay tregua.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)