Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dead soft verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Chirurg Calvin Cox geht völlig in seiner Arbeit auf. Neben seinem beruflichen Engagement investiert er viel Zeit, Geld und Mühe in den Ausbau einer alten Textilfabrik, aus der die Kommune 8, ein Ort für alternative Lebensentwürfe, entsteht. Calvin glaubt, dass ihm zum Glücklichsein nichts fehlt. Doch dann tritt Leander in sein Leben und verdeutlicht ihm mit seiner unkonventionellen Denkweise, wie fad sein bisheriges Leben war. Mit Leander ist auf einmal alles bunter und süßer. Doch werden sie es schaffen, die Steine der Vergangenheit aus dem Weg zu räumen, um sich gegenseitig eine Heimat bieten zu können?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Süßer –

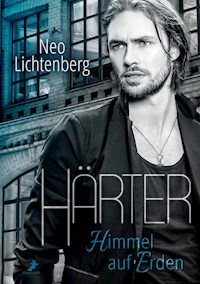

Himmel auf Erden

Ein Roman von

Impressum

© dead soft verlag, Mettingen 2019

http://www.deadsoft.de

© the author

Cover: Irene Repp

http://www.daylinart.webnode.com

Bildrechte:

© Unique Vision – shutterstock.com

© Tetiana Lukerievas – shutterstock.com

1. Auflage

ISBN 978-3-96089-312-7

ISBN 978-3-96089-313-3 (epub)

Inhalt:

Der Chirurg Calvin geht völlig in seiner Arbeit auf. Neben seinem beruflichen Engagement investiert er viel Zeit, Geld und Mühe in den Ausbau einer alten Textilfabrik, aus der – ganz im Sinne seiner früh verstorbenen Eltern – die Kommune 8, ein Ort für alternative Lebensentwürfe, entsteht.

Calvin glaubt, dass ihm zum Glücklichsein nichts fehlt. Doch dann tritt Leander in sein Leben und verdeutlicht ihm mit seiner unkonventionellen Denkweise, wie fad sein bisheriges Leben war. Mit Leander ist auf einmal alles bunter und süßer.

Jedoch sind sowohl Calvin als auch Leander durch Erlebnisse in der Vergangenheit nicht unbelastet. Schaffen sie es, diese Steine aus dem Weg zu räumen und Klarheit zu schaffen, damit sie sich gegenseitig eine Heimat geben können? Calvin gibt sich einen Ruck und setzt ein Zeichen in der Hoffnung, dass es dafür noch nicht zu spät ist.

Wie bereits beim Debüt „Härter“ handelt Lichtenbergs Erzählung von Menschen in der Kommune 8 und setzt damit die Reihe „Himmel auf Erden“ fort. Dabei können die Geschichten unabhängig voneinander gelesen werden, da jede für sich mit lebendigen und authentischen Charakteren und einer eigenständigen Handlung aufwartet.

Die Figuren in meinen Geschichten entspringen meiner Fantasie und können folgenlos ungeschützten Sex haben. Bitte denk aber im wahren Leben an Safer Sex.

Eins

Der Blick in den Spiegel lässt mich innehalten. Nachdenklich betrachte ich mich. Ich bin frisch geduscht, rasiert und mit dem Anblick zufrieden. Warum ziehe ich dennoch die Augenbrauen verspannt zusammen? Das sieht ziemlich mürrisch aus, fällt mir auf. Dabei entspricht dies überhaupt nicht meinem Gemütszustand. Allerdings ist ebenso offensichtlich, dass ich von Entspannung weit entfernt bin.

Die Tatsache, dass ich mich heute Abend auf den Weg in den Club mache in der Hoffnung, dort einen bestimmten Typen zu treffen, behagt mir nicht. Mein eigenes Verhalten verunsichert mich, da es untypisch ist.

Mit meinem Leben bin ich insgesamt zufrieden und glücklich. Ich bin jung, gesund und habe einen Beruf, den ich mit Leidenschaft ausübe. Meine Familie ist überschaubar, dafür habe ich Freunde und Bekannte, die mir ein Gefühl von Zugehörigkeit schenken. Einen festen Partner suche ich nicht explizit, wofür ich einfach keinen Anlass sehe. Eher glaube ich, dass ich für dieses Partnerschaftszeug nicht geschaffen bin. Trotzdem bin ich in meinem tiefsten Inneren ein Romantiker, welcher es nicht besonders anziehend findet, einen Mann in einem Club aufzuspüren. Und warum auch, wenn ich eben noch getönt habe, keinen Partner zu suchen? Was will ich denn von dem Kerl?

Da mir bewusst ist, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Antwort von mir erwarten kann, breche ich das Forschen danach ab. Das bringt gerade nichts. Stattdessen klatsche ich mir ein paar Tropfen Rasierwasser ins Gesicht. Wie immer bereue ich es für eine Sekunde, nicht doch auf einen hautfreundlicheren Balsam umgestiegen zu sein. Aber dann ist das unangenehme Gefühl bereits vorbei und ich genieße das Kribbeln auf der Haut.

Mit einer Hand fühle ich nach, ob auf meinem Kopf wirklich alles trocken ist, bevor ich kreuz und quer mit der Bürste durch mein Haar fahre. Anschließend wuschele ich mit den Fingern alles wieder durcheinander, damit ich nicht zu artig aussehe. Meine Haare machen sowieso, was sie wollen, daher wäre weitere Mühe Perlen vor die Säue geworfen.

Nachdem ich das Bad verlassen habe, ziehe ich mich an, stecke in die Jackentasche, was ich glaube, für den heutigen Abend zu brauchen, und greife nach den Schlüsseln.

Auf dem Hof vor meiner Wohnung, der im vorderen Bereich von gelblichem Licht erhellt wird, ist es ruhig. Einige Mitbewohner haben ihr Auto unter dem Carport geparkt. Ein paar Wagen stehen daneben. An der Seite stehen ein paar Fahrräder und ein Bollerwagen unter dem überdachten Ständer. Menschen sind nicht zu sehen, was mich nicht weiter verwundert. Um diese Jahreszeit ist es zu kalt, um abends lange draußen zu sitzen. In einigen anderen Wohnungen sehe ich zwar noch Licht, aber Geräusche dringen nicht mehr an mein Ohr. Na gut, es ist Mitternacht. Was habe ich anderes erwartet?

Als ich in meinen Wagen eingestiegen bin, schließe ich leise die Tür und greife nach der Automatik für das Hoftor. Nachdem ich den Knopf betätigt habe und das große Portal den Weg freigibt, verlasse ich mein Zuhause und mache mich auf den Weg.

Etwa eine halbe Stunde später stehe ich am Rand der Tanzfläche des ManPit, so, wie ich es mir beim Fertigmachen schon ausgemalt habe.

Suchend wandert mein Blick über die sich bewegende Menge. Das Geschehen ist geradezu klischeehaft für einen Club dieser Art. Tanzende Männer so weit das Auge reicht, viele davon nur leicht bekleidet. Das müsste eigentlich ein Traum sein, ein Traum, der wahr geworden ist. Eigentlich, müsste … Wenn ich nur gerade nicht auf der Suche nach diesem bestimmten Typen wäre! Unter diesen Voraussetzungen kann ich die Fülle des Lebens vor mir und um mich herum nicht genießen.

Die Gäste abseits der Tanzfläche suche ich ebenfalls ab, bleibe aber weiterhin ohne Erfolg. Sonst habe ich ihn meist unter der glitzernden Discokugel, die das auf sie treffende Licht in alle Richtungen verstreut, gefunden. In dem Schimmer hat er stets wie verzaubert gewirkt. Wie er in den Strahlen gebadet und sich zur Musik bewegt hat, raubte mir jedes Mal den Atem. Dazu der freie Oberkörper, der nur von einer schwarzen Lederweste mit langen Fransen umspielt wurde. Was für ein Anblick! Innerlich sabbere ich allein bei dem Gedanken daran. Dieser schlanke Brustkorb und dieses schmale Gesicht, von dem ich allerdings bisher kaum etwas genauer gesehen habe, haben es mir angetan.

Seit ein paar Wochen komme ich gelegentlich am Wochenende ins ManPit, einem Club für Männer, wie der Name bereits vermuten lässt. Ich bin nicht regelmäßig hier, aber wenn ich erträgliche Musik und hübsche Kerle suche, dann ist der Laden meine bevorzugte Adresse. Hier mache ich das, was die meisten Männer an solch einem Ort machen. Tanzen, trinken, Jungs gucken, flirten, ficken. Na, das mit dem Flirten stimmt nicht ganz. Das wird auch gerne ausgelassen, aber der Rest der Aufzählung trifft es ziemlich genau.

Mit dem Typen, den ich gerade hier vermisse, habe ich noch nie ein Gespräch geführt und erst recht nicht geflirtet. Unsere Abfolge sieht normalerweise folgendermaßen aus: Ich beobachte ihn auf der Tanzfläche. Wenn er schließlich durch den Vorhang aus schmalen Lederstreifen in den Darkroom verschwindet, seltsamerweise immer alleine, dann folge ich ihm zügig dahin und greife ihn ab. Wir haben Sex miteinander, heftig und gut. Stets dreht er mir den Rücken zu und streckt mir seinen Arsch entgegen. Es scheint ihm so zu gefallen, denn auf diese Weise bietet er sich mir jedes Mal an. Also nehme ich ihn immer von hinten, wogegen ich nichts habe. Anschließend verschwindet er – und ich ebenso. Außerhalb der dunklen Höhle nimmt er keinen Kontakt zu mir auf und ich genauso wenig zu ihm. Meistens sehe ich ihn danach überhaupt nicht mehr. Auf genau diese Art läuft das bisher mit uns.

Seit drei Wochen machen wir das jeden Samstagabend. Anscheinend ist er heute aber nicht da, was mich in eine schlechte Stimmung versetzt. Mein Körper schreit nach Befriedigung und pocht auf sein Gewohnheitsrecht. Hauptsächlich pocht es dabei allerdings in meiner Körpermitte.

Ich beschließe, in einer halben Stunde heimzufahren, sollte er bis dahin nicht aufgetaucht sein. Einen anderen Kerl aufreißen, das will ich irgendwie nicht. Mir ist nicht danach. Auch wenn ich es ungern zugebe, ich hatte mich auf ihn gefreut, auf ihn, diesen einen Kerl, nicht auf einen beliebigen Fick. Ich möchte wirklich nicht darüber nachdenken, wieso ich keinen anderen Mann will. Würde es irgendein anderer Arsch nicht genauso tun? Nein, nicht darüber nachdenken …

»Cal!«

»Vin!«

Alleine schon, wie sie die einzelnen Fragmente meines Namens gemeinsam rufen, lässt mich seufzen. Das hat mir gerade noch gefehlt! Mein Kumpel Christian und sein Mann kommen auf mich zu. Freudestrahlend umarmen sie mich wie einen lange vermissten Freund und ziehen mich zur Theke. Ehe ich überhaupt etwas sagen kann, habe ich ein Bier in der Hand und stoße mit den beiden an.

»Was machst du denn hier?«, fragt Christian und klingt dabei weder anklagend noch überrascht, eher schlicht neugierig. »Wusste ich gar nicht, dass du schon mal in der Szene unterwegs bist. Und dann hier im ManPit … hättest ja mal was sagen können …«

»Was ich hier mache? Das sollte ich wohl eher dich fragen oder Ben. Ihr seid verheiratet! Solltet ihr da nicht in eurem schönen kleinen Haus in eurem schönen kleinen Bett liegen? Es ist schon nach eins, also wirklich!«

Chris und Ben lachen nur. Mir ist klar, dass mein Sarkasmus wahrscheinlich nicht auf fruchtbaren Boden fallen wird, denn dazu kennt mich Chris zu genau. Von meinen Bekannten gehört er eindeutig in den engeren Kreis und sein Mann Ben ebenfalls. Natürlich wissen die beiden, dass ich genau wie sie auf Männer stehe, aber in der Regel treffen wir in der Szene eher selten aufeinander.

Christian ist ein toller Mann. Er sieht gut aus, hat einen liebenswerten Charakter und ist ein umgänglicher Mensch. Das Beste ist, dass er dabei nicht langweilig ist. Immer hat er Ideen und irgendwelche Projekte am Start. Seinen Mann Ben mag ich sehr. Die beiden sind unbeschreiblich glücklich miteinander, was mich einerseits ein wenig neidisch macht, mir andererseits deutlich vor Augen hält, dass ich selbst mich bisher für dieses Paar- und Beziehungsding kaum als geeignet erwiesen habe. Da ich dieser Meinung schon länger bin, weiß ich, dass Chris mir die spitzen Bemerkungen nicht übelnehmen wird. Er kennt mich und weiß, dass es in meinem Leben bisher keine nennenswerte Liebesbeziehung gegeben hat, nur ein paar befriedigende Affären, mehr nicht. Etwas Vergleichbares zu dem, was ihn mit Ben verbindet, gab es bei mir noch nie.

»Ach, was wir hier machen? Nichts Besonderes«, wiegelt Chris ab und wedelt dabei übertrieben mit der Hand herum, was überhaupt nicht zu ihm passt und mich daher zum Lachen bringt. »Wir haben nur gerade überlegt, ob wir eventuell geeignetes Material für einen Dreier finden. Ben hat mir da einen Floh ins Ohr gesetzt. Vielleicht wäre das was für uns. Wer weiß?«

Bitte was? Bitte was! Sowohl die gelassene Miene meines Freundes als auch seines Partners lässt nicht eindeutig erahnen, ob sie das mit dem dritten Mann im Team ernst meinen. Wollen die mich nur verarschen? Ich traue es ihnen zu. Andererseits traue ich ihnen ebenfalls zu, dass sie auf der Suche nach einem Spielgefährten sind. Warum nicht?

»Chris, das will Calvin bestimmt alles gar nicht wissen. Oder etwa doch?« Herausfordernd hebt Ben leicht sein Kinn. Er grinst mich frech an, wobei seine Augen aufblitzen. Er hat eindeutig Spaß an der Situation.

»Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich nicht die dritte Person in eurem Bett oder wo auch immer bin, reicht es mir an dieser Stelle wirklich.«

Betont lässig drehe ich mich zum Tresen und trinke von meinem Bier. Puh, da bin ich noch einmal glimpflich davongekommen. Meinen Freund Chris möchte ich mir generell nicht beim Sex vorstellen, auch wenn wir in unserem bisherigen Leben schon den ein oder anderen Blick in das Intimleben des anderen geworfen haben. Wir sind Freunde. Wir stehen beide auf Männer. Wir haben viele Jahre in direkter Nachbarschaft gewohnt. Damals war mir bezüglich meiner Sexualität und Neigung noch nicht alles ganz klar, aber trotzdem bekommt man einige Dinge mit, die man vielleicht gar nicht wissen wollte.

Jetzt sind wir erwachsen. Wir sind immer noch Freunde, die sich nahestehen. Trotzdem achten wir darauf, dem jeweils anderen sein eigenes Leben zu lassen. Wir hängen nicht ständig aneinander und mischen uns nicht überall ein.

»Also, was verschlägt dich hierher?«, fragt Chris erneut und stupst mich dabei leicht mit der Schulter an, eine freundschaftliche Geste.

»Da ich ein gesunder Mann bin, gehe ich am Wochenende schon mal aus. Das ist doch nicht verwunderlich. Hä!« Ich klinge patzig und merke es auch gleich. »Das ist ganz toll! Und überhaupt nicht verwunderlich«, kontert Chris. Er zwinkert mir zu und geht nicht weiter auf meinen Tonfall ein. Das ist genau richtig, denn mir tut es schon leid, dass ich so ruppig war. »Da du erst vor kurzem wieder hierhergezogen bist, wusste ich einfach nicht, wo du rumhängst. Das ist alles.«

»Schon gut! Heute Abend ergibt sich hier für mich offensichtlich nichts. Dann fahre ich gleich nach Hause.«

Vermeintlich unbekümmert zucke ich mit den Schultern und lasse meinen Blick noch einmal über die anwesenden Männer fließen. Ich bemühe mich, nicht zu konkret, sondern nur oberflächlich interessiert zu wirken.

Chris und Ben erzähle ich sicherlich nicht, dass ich nach einem bestimmten Kerl Ausschau gehalten habe. Das wäre es noch! Die beiden in diesem Club zu treffen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Unsere sexuelle Ausrichtung ist schließlich kein Geheimnis. Dass man da mal in einen Men-Only-Club geht, ist ebenfalls kein Wunder. Hätte ich einen festen Partner, würde ich ihn vor meinen Freunden bestimmt nicht verstecken. Vor Christian könnte ich einen Freund sowieso nicht lange verheimlichen, da er meine emotionalen Befindlichkeiten schnell erkennt. Aber im Moment bin ich auf der Suche. Diesem Kerl bin ich dreimal begegnet. Ich würde gerne mehr über ihn wissen, ihn häufiger treffen. Das ist noch nichts Greifbares zwischen uns, nichts zum Vorstellen.

Für mich fühlt es sich an, als würde ich blind nach einem Schatz tauchen. Wie eine alte Schatztruhe mit schweren eisernen Beschlägen sah mein Three-Night-Stand zwar nicht gerade aus, aber trotzdem passt das Bild für mich. Bekomme ich die Gelegenheit, den Deckel zu heben? Erwartet mich eine Beute, wertvoller als Gold? Oder finde ich nur ein modriges Skelett? Entdecke ich überhaupt etwas?

Ich finde diese Vorstellung äußerst inspirierend und nehme mir vor, mich über dieses Thema morgen in meinem Atelier an der Leinwand auszutoben. Aber jetzt in diesem Moment, beschallt von der lauten Musik und benebelt von Ausdünstungen anderer Männer, von denen einige offenbar mehr Glück bei der Jagd haben, kehrt schlagartige Ernüchterung ein. Was auch immer sich unter dem Deckel befindet, erst einmal muss ich die Schatztruhe finden. Danach sieht es gerade nicht aus!

Zwei

Von meinem Büro im Krankenhaus aus schaue ich in den Park. So früh am Morgen sind noch keine Patienten zum Spaziergang unterwegs in dieser kleinen Grünfläche. Außerdem ist es noch nebelig. Die Feuchtigkeit hockt glitzernd auf den Büschen und auf dem Gras.

Besonders schön ist der Garten nicht gestaltet. Altmodisch befindet sich mittig eine ovale Rasenfläche, die von einem Weg umgeben ist, der mich von oben an eine Rennbahn erinnert. Diesen festen Schotterstreifen gehen die Patienten, die einigermaßen fit sind, immer wieder ab. Alle schön in eine Richtung! Mir ist klar, dass es wichtig ist, dass die Patienten zu Fuß, mit dem Rollator oder Rollstuhl den Weg sicher benutzen können. Aber hätte man die Parkanlage nicht etwas schöner arrangieren können? Rings um den Rasen, der eine Farbe hat, als hätte ein Wiederkäuer ihn schon einmal verdaut, befinden sich dunkelbraune Holzbänke und Büsche, immer schön abwechselnd. Also, wer hier nicht gesund wird …

Aber ich will mal nicht so viel meckern, denn immerhin gibt die Klinik das Geld an anderen Stellen für sinnvolle Dinge aus. Gerade erst wurden ein neuer Inkubator für die Kinderklinik und ein Transportinkubator angeschafft. Häufig müssen extrem frühgeborene Kinder in die benachbarte Klinik, um dort an den Augen operiert zu werden. Eine Laserkoagulation zum Beispiel kann nicht warten, bis die Kinder anderweitig transportfähig sind, dann ist die Netzhaut nämlich längst ab und die kleinen Patienten sind blind. Bei immer mehr überlebenden Frühgeborenen ist ein moderner Transportinku wirklich ein Segen.

Habe ich eigentlich bisher erwähnt, dass ich Arzt bin? An meinen Schilderungen lässt sich wahrscheinlich erahnen, dass ich in diesem Etablissement nicht im Personalbüro oder der Buchhaltung sitze.

Ich bin Chirurg und seit ein paar Monaten Oberarzt in dieser Klinik. Im Speziellen bin ich zuständig für die Kinderchirurgie. Zurzeit arbeite ich morgens in der Notaufnahme, unter anderem als Durchgangsarzt, und bin in der Sprechstunde tätig. Diese Aufgabe teile ich mir quartalsweise mit den drei weiteren Oberärzten. Jeder von uns ist froh, wenn er es hinter sich hat, denn echte Freude macht das nicht. Außerdem fehlt einem die Zeit, die man in der Ambulanz arbeitet, für die Betreuung der eigenen Station. Ärgerlich, aber eben notwendig!

Chirurgie ist genau mein Ding, auch Unfallchirurgie liegt mir. Wenn zum Beispiel ein Patient mit einem Arbeitsunfall ankommt, die blutende Hand in ein schmuddeliges Grubenhandtuch gewickelt, dann geht mir das Herz auf.

In vielen Fällen besteht kein Tetanusschutz, da die meisten Erwachsenen ordinäre Dinge wie Impfungen schlicht vergessen oder sich einbilden, dass nur Kinder in rostige Nägel treten können. Das ist super für mich, denn an der Stelle kann ich direkt schimpfen.

Aber wenn ich angesägte Finger wieder flicken darf, macht die Arbeit richtig Spaß. Toll finde ich auch, wenn ich die Fäden extrahieren kann bei Wunden, die ich selber genäht habe. Dann kann ich mit eigenen Augen nachschauen, wie wunderbar alles verheilt ist, wie exakt die Wundränder anliegen. Supergeil! Zumindest, wenn ich sauber gearbeitet habe, was ich natürlich immer mache. Wenn sich nicht ein Schenkel der Fäden in der Haut verkriecht …

Was ich nicht gerne mache, sind Untersuchungen an Knien oder Rücken, die operiert werden müssen, aber nicht von mir. Da erledige ich langweilige Voruntersuchungen für Operationen, die ich selber gar nicht durchführe. Ich arbeite und erkläre, um dann an die Orthopädie zu verweisen. Wie unbefriedigend ist das denn?

Wie auch immer ich die Arbeit in der Ambulanz finde, sie muss getan werden. Nach dem Morgen bin ich allerdings froh, wenn ich wenigstens am Nachmittag Zeit für den Dienst auf meiner Kinderchirurgie habe. Meistens zieht sich dies bis in den Abend, aber langes Arbeiten finde ich nicht schlimm, wenn viel zu tun ist und man mit Freude dabei ist. Sehr wichtig ist dabei natürlich mein Team auf der Station. Die meisten Mitarbeiter sind sehr engagiert. Dem Rest muss noch auf die Sprünge geholfen werden, aber da helfe ich gerne. Leidenschaftslose Mitarbeiter ohne Motivation sind mir ein Gräuel.

Besonders bei Kindern verstehe ich bei der Versorgung und Betreuung keinen Spaß. Oft begreifen meine kleinen Patienten nicht vollständig, was genau los ist. Sie haben Heimweh und Angst. Erwachsene Kranke und Verletzte können ebenfalls anstrengend sein, aber das ist meistens anders als bei Kindern. Erwachsene verstehen häufig – nicht immer! – die Notwendigkeit des stationären Aufenthaltes. Bei Kindern muss man sehr feinfühlig vorgehen, damit sich eine Compliance zeigt.

Die Eltern meiner Patienten sind dabei nicht zu vernachlässigen. Sie machen sich natürlich Sorgen. Den meisten Müttern und Vätern glaube ich aufs Wort, wenn sie sagen, dass sie sich lieber selber operieren lassen würden, als dass ich ihr Kind aufschneide. Leider würde das dem Kind nicht helfen. Natürlich verstehe ich die Besorgnis der Eltern, aber ich bin der Profi und muss deshalb trotz meines Mitgefühls ruhig und kompetent sein. Eltern schenken mir ihr Vertrauen nur, wenn sie den Eindruck haben, dass ich meine Arbeit beherrsche.

Der Eingriff kann noch so klein sein, Eltern fürchten um das Leben ihres Kindes. Blöde Witze wie ›Ich habe den Eingriff schon oft vorgenommen, irgendwann muss er ja mal klappen!‹ kann ich unter Freunden und Kollegen reißen. Vor Eltern in einer akuten Ausnahme- und Stresssituation wäre dies ein eklatanter Fehler. Da lacht am Ende keiner mehr. Und ich könnte wahrscheinlich beim Chef antanzen.

Ich habe mich im Krankenhaus und in meiner neuen Position gut eingearbeitet. Die neuen Kollegen sind in Ordnung. Außerdem gefällt mir meine Station außerordentlich gut. Die ist nämlich durch große Fenster erfreulich hell. Was nicht Glas ist, ist bunt ausgemalt. An den Wänden streifen wilde Tiere durch den Dschungel, Affen schwingen sich von Ast zu Ast. An den wenigen freien Flächen hängen selbst gemalte Bilder der Patienten. Einige gerahmte Dankesbriefe quetschen sich dazwischen. Auf manchen davon steht in krakeliger Schrift DOKTOR CALVIN geschrieben. Einige Kinder machen auch KEVIN aus meinem Namen, aber ich schaue großzügig darüber hinweg. Ich bin immer wieder gerührt von diesen Bildern, Briefen und kleinen Geschenken, die meistens an das Pflegepersonal gerichtet sind.

Diese Komposition von professioneller Malerarbeit und Kuddelmuddel von Kinderzeichnungen erinnert mich stets an die Küche einer guten Freundin. Diese hatte sich vor Jahren voller Begeisterung einen monströsen amerikanischen Kühlschrank gekauft. Ein tolles Gerät! Allerdings ist davon inzwischen wenig zu erkennen, denn ihre Kinder klatschen alle ihre Bilder und Elternbriefe aus dem Kindergarten und der Grundschule mit Magneten daran. Wer es nicht weiß, käme nicht auf die Idee, dass sich dahinter noch ein Elektrogerät befindet. In den Gängen meiner Station ist an vielen Stellen kaum noch Wand zu entdecken.

Jetzt bin ich mit meinen Gedanken so weit abgedriftet, dass ich aufschrecke, als eine Person durch den Garten der Klinik huscht. Immer wieder schaut sie sich verstohlen um, als würde sie verfolgt. Auf meinem Gesicht macht sich ein Grinsen breit. Mir ist klar, woher der Kollege von der Inneren gerade kommt. Hinter dem kleinen Park befindet sich nämlich das Schwesternwohnheim. Ich weiß, dass der Beruf schon lange Kranken- und Gesundheitspfleger/in heißt, aber das sagt doch keiner in Bezug auf das Personalwohnheim. Das sagt im Alltag überhaupt keiner. Das heißt meistens Schwesternwohnheim, obwohl ein paar Jungs da wohnen.

Allerdings ziehen die männlichen Bewohner häufig schnell wieder aus und suchen sich eine andere Bleibe. Meistens beschweren sie sich darüber, dass der Zeitplan für die Bäder nicht eingehalten wird von den Mädchen. Vor ein paar Tagen habe ich selber gesehen, dass sich eine ganze Horde Pfleger Richtung Reha-Abteilung aufgemacht hat, um dort die Duschen zu benutzen. Das Schwesternwohnheim ist ziemlich altmodisch und hat noch Duschen und Toiletten auf dem Flur. Auf den Zimmern gibt es höchstens ein kleines Waschbecken. Das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Da ziehen einige Mitarbeiter die modernen Sanitärbereiche der Fachabteilungen vor.

Morgens in aller Frühe sehe ich auf jeden Fall öfter Ärzte, die ›Hausbesuche‹ bei den Schwestern gemacht haben, aus dem Wohnheim kommen. Hier arbeiten Menschen, viele Menschen, die sich begegnen und gelegentlich anziehend finden. Manchmal entwickeln sich Beziehungen daraus, die über eine körperliche Kollision hinausgehen. Oft bleibt es jedoch bei oberflächlichen Affären, die schnell das Verfallsdatum erreicht haben. Nicht selten sind diese Abenteuer außerehelicher Natur. Immer wieder glauben einige – meist weibliche – Angestellte, dass die angebetete Person den Ehepartner verlässt, um anschließend mit ihnen in den Sonnenuntergang zu reiten. Das kommt allerdings sehr, sehr selten vor. Häufig führt die Ernüchterung über den Status quo zu Dramen im Krankenhaus, die sich kein noch so kreativer Kopf ausdenken kann.

Ob der durchschnittliche Fernsehzuschauer eigentlich eine Ahnung hat, wie viel schlimmer und niederträchtiger der Lebens- und Arbeitsalltag in einem Krankenhaus im Vergleich zu seinen täglichen oder wöchentlichen Serien ist? Hoffentlich nicht! Es hätte doch kein Patient mehr Vertrauen zu seinem behandelnden Arzt oder zum Pflegepersonal.

Trotzdem liebe ich das Arbeiten im Krankenhaus. Noch nie hatte ich die Idee, mich mit einer eigenen Praxis niederzulassen. Ich mag das Leben in diesem Ameisenhaufen. Alleine der typische Geruch, der mir morgens in die Nase steigt, lässt mich stets freudig lächeln. Dieses Odeur der Desinfektionsmittel ist mir vertraut. Viele Menschen mögen genau das nicht, diese Gerüche. Einigen wird sogar schlecht davon. Für viele drängen direkt schlimme Erinnerungen und schlechte Erfahrungen mit Ärzten oder Krankenhäusern allgemein in den Vordergrund. Ich hingegen inhaliere morgens diese Krankenhausluft wie ein Asthmatiker sein Aerosol.

Dazu kommen die Geräusche, die ich mag. Die schmatzenden und quietschenden Laute der Schuhe auf dem Linoleum. Nicht zu vergessen, die unüberhörbaren hämmernden Auftritte der Sohlen von Holzclogs. Diese Dinger tragen eher Ärzte, meistens die, die einen imposanten Auftritt bevorzugen.

Schnatterndes Personal, bepackt mit Taschen und Trinkflaschen, wuselt in allen Richtungen herum, wenn ich morgens durch den hinteren Eingang vom Parkplatz komme. Häufig durchquere ich unerlaubterweise die Rettungswache und werde von den Sanitätern gegrüßt.

Das alles ist mein Leben im Krankenhaus. Dies und noch vieles mehr. Ein Teil dieses Lebens klopft gerade an meine Tür, zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es ist, meine Kollegin und gute Freundin Anna.

Meine Besinnungszeit am Morgen ist damit erst einmal vorbei.

»Herein!«

Drei

Auf meiner Station herrscht emsige Geschäftigkeit, genau, wie es sein soll. In fünf Minuten ist Übergabe. Das Personal für die nächste Schicht ist vollständig angetreten. Nachfragen muss ich bei der Stationsleitung nicht, denn Brigitte, die diese Aufgabe seit langem hervorragend bewältigt, hängt sich von selbst an meine Fersen und berichtet von den Besonderheiten der Nacht. Die entsprechenden Patientenakten liegen aufgeklappt auf einem Schreibtisch. Einige schleppt Brigitte auch bereits hinter mir her.

Viele unangenehme Überraschungen hat es zum Glück in der vergangenen Nacht nicht gegeben. Fast alle Patienten hatten einen ruhigen Schlaf, was nicht selbstverständlich ist. Gelegentlich nässen Kinder plötzlich ein, obwohl sie im normalen Alltag keine Probleme damit haben. Manche müssen sich alleine wegen der ungewohnten Situation und der Aufregung übergeben. Wir sind natürlich vorsichtig und halten uns an die entsprechenden Richtlinien, aber nicht jede kleine Übelkeit bedeutet direkt eine Infektion mit Salmonellenerregern. Auf der Station arbeiten viele Menschen mit jahrelanger Erfahrung. Daher können sie solche Situationen richtig einschätzen, auch wenn viele Patienten und Patienteneltern glauben, dass wir nichts anderes zu tun hätten, als Noroviren und MRSA zu verbreiten.

Brigitte und ich haben alles Nötige besprochen. Bei der Übergabe der Station muss ich schließlich nicht anwesend sein. Das macht das Pflegepersonal unter sich. Nachdem ich noch die letzten Anweisungen bezüglich der Medikation eines Jungen mit Epilepsie gegeben habe, kritzele ich ein paar Eintragungen in die Mappen. Das kann eh kaum jemand lesen, aber die Hauptsache ist, dass ich das alles abzeichne.

Als ich den Blick hebe, fällt er auf ein großes Poster, das an einer Schranktür befestigt ist. Seid nett zu den Schwestern! Sie halten die Ärzte davon ab, euch umzubringen! Ein besonderer Scherzbold hat noch Ärzte durchgestrichen und durch Chirurgen ersetzt. Sehr witzig! Ich bin nur froh, dass die Patienten das Plakat vom Gang aus nicht sehen können. Kinder können mit dieser Form von Sarkasmus meist wenig anfangen. Die lesen nur etwas von umbringen und schon haben wir das Geschrei. Auch Eltern, die sich ebenso wie ihre Kinder in einer Ausnahmesituation befinden, sind nervlich meistens dermaßen angespannt, dass der Humor oder der Sinn für Sarkasmus dabei auf der Strecke bleibt. Verständlich.

»Calvin, eine Sache noch!« Bevor ich endgültig die Zentrale der Macht verlasse, ruft Brigitte mich zurück. Dass sich alle mit Vornamen anreden, ist auf der Station üblich. Meist kennen die Schwestern und Ärzte sich seit Jahren. Oft haben Oberärzte vorher als Assistenzärzte schon im Haus gearbeitet. In meinem alten Job war das ebenfalls gängige Praxis, also habe ich mich leicht eingefügt.

Die Ansprache bei Ärzten finde ich sowieso immer witzig. Erst war ich Calvin. Das war damals als Student und als Arzt im Praktikum. Dann wurde Herr Doktor daraus. Jetzt als Oberarzt heißt es offiziell Herr Oberarzt. Zum Glück ist das meiste inoffiziell, und da bleibe ich Calvin. Mein Vorname ist mir sowieso meist die liebste Anrede.

»Was ist denn noch?«, frage ich hastig nach, denn ich muss wirklich los, da ich in der Sprechstunde erwartet werde.

»Schau doch nachher mal auf den Personalplan. Da liegt was auf deinem Schreibtisch. Wir haben Zuwachs bekommen. Endlich!«, begeistert sich Brigitte und klingt dabei, als habe sie persönlich diesen Zuwachs geboren. Ich kann ihre Freude über die Verstärkung verstehen. Innerhalb kurzer Zeit sind einige Kolleginnen wegen Schwangerschaft ausgefallen. Dann wurden zusätzlich noch einige krank. So schnell gab es bisher keinen Ersatz. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Weiteres Personal ist also dringend notwendig.

»Mach ich später. Ich muss los!«, entgegne ich und mache mich auf die Socken. Jetzt warten erst einmal Patienten in der Ambulanz auf mich. Ich hoffe sehr, dass es gleich eine interessante Verletzung zu behandeln gibt. Das klingt vielleicht blutrünstig, aber mir ist es ohne meinen Operationssaal schnell eintönig. Den ganzen Morgen arbeite ich mich durch die unterschiedlichsten Patienten und deren Fälle. Leider ist nichts Spektakuläres dabei. Nach- und Voruntersuchungen reihen sich an kleine Schnittverletzungen. Das übrige Personal ist ebenfalls in unaufgeregter Routine zugange. Hier arbeiten hauptsächlich Krankenschwestern, aber auch Arzthelferinnen und Bürokaufleute, denn die haben den Kram mit Formularen und Abrechnungen besser im Griff.

Ich bin froh, dass ich neben der medizinischen Versorgung meinen Anteil nur diktieren muss. Auch wenn ich einen saftigen Arbeitsunfall zu schätzen weiß, wäre ich stets unsicher, welches der vielen Formulare ich aus der Schublade ziehen müsste, um der Berufsgenossenschaft Mitteilung davon zu machen. Also diktiere ich meine Anamnesen, Befunde, Diagnosen und Therapien, während ich fleißig untersuche und behandele. Am Schluss gibt es eventuell eine Verordnung über ein Schmerzmittel, gerne bei Bedarf eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit. Fertig!

Morgen liegen dann stapelweise schwarze Dokumentenmappen auf meinem Schreibtisch, voll mit Papierkram, den ich abzeichnen muss. Das geht hier noch ganz altmodisch und analog, aber es funktioniert.

Bei den fleißigen Damen aus dem Schreibbüro bin ich durchaus beliebt, denn ich diktiere deutlich und schnörkellos, worauf ich großen Wert lege. Einige Kollegen nuscheln sich einen zurecht, so dass keiner etwas versteht. Später meckern sie herum, dass die Hälfte im Bericht fehlt oder falsch ist. Das habe ich zum Glück selten. Ich mache es lieber einmal ordentlich, denn schließlich möchte ich nicht ständig die gleichen Sachen zur Wiedervorlage hingeknallt bekommen. Und ich habe schon am Anfang meiner Tätigkeit gelernt, dass meine eigene schlampige Arbeit auf mich zurückfällt und mir auf diese Weise insgesamt mehr Arbeit macht.

Ein Kollege nennt die Schreibzimmerdamen immer die dicken Mädchen. Die Bezeichnung ist nicht besonders schmeichelhaft. Allerdings ist sie auch nicht gerade an den Haaren herbeigezogen, denn man sieht den meisten Angestellten aus dem Büro die sitzende Tätigkeit deutlich an. Und wenn ich dann sehe, welche Mengen Süßigkeiten häufig in den Schreibtischschubladen gehortet werden, dann … Aber oftmals profitieren auch andere davon. Manch ein Kollege, der es nicht in die Kantine geschafft hat, wurde schon beim Betteln bei den Sekretärinnen gesehen. So viel zu den Halbgöttern in Weiß!

Ich Halbgott bin jedenfalls mittags froh, dass ich zurück auf meiner Station bin. Noch glücklicher macht mich die Tatsache, dass ich für morgen im OP eingesetzt bin. Es gibt einen Eingriff an einem meiner kleinen Patienten, bei dem der Chef mich eingeplant hat. Davon abgesehen, dass ich die Würdigung meiner Fähigkeiten durchaus erkenne, bin ich gerne dabei, denn schließlich kenne ich den Jungen seit ein paar Tagen.

Kurz nach einem schnellen Aufenthalt in der Kantine begegne ich Anna wieder, die mich heute früh daran erinnert hat, dass am Wochenende eine Ausstellung ist, die wir gemeinsam besuchen wollten. Für diese Erinnerung bin ich ihr dankbar, denn im Moment bin ich nicht besonders gut organisiert. Da kommt ein freundschaftlicher Appell ganz gut. Gemeinsam mit Anna hetze ich nun zurück auf die Station.

»Hast du jetzt schon auf den Personalplan geschaut? Hast du?« So wie Brigitte gerade nachfragt, weiß sie offensichtlich, dass ich mich mit der Personalveränderung noch nicht beschäftigt habe. Aber da ich auf dem Weg zu meinem Büro bin, rufe ich ihr zu: »Mach ich sofort!«

Mein Büro! Das ist ein wirklich entscheidender Vorteil als Oberarzt. Ich habe ein eigenes Büro, ein eigenes Zimmer mit einer Tür zum Schließen. Die Assistenzärzte teilen sich zu viert einen Raum auf der Station. Entsprechend durcheinander, laut und chaotisch ist es in solch einem Kabuff. Wenn einer der Ärzte Berichte diktieren möchte, muss er schon die Zeit abpassen, in dem seine Kollegen abwesend sind. Und selbst dann kommt es zu zahlreichen Störungen, die nicht gerade positiven Einfluss auf die Konzentration haben.

Wenn ich dagegen in meinem Zimmer bin, werde ich zwar auch häufig angefunkt, aber ich habe keinen Durchgangsverkehr, da ich mich auf einer anderen Etage befinde. Mit Konzentration und Routine erledige ich die Diktate inzwischen einigermaßen zügig. Und wenn nicht, liegt es eindeutig an mir selbst.

Gerade schaue ich mir den neuen Dienstplan für meine Station an und ärgere mich darüber, dass er mal wieder schlecht kopiert ist. An der rechten Seite hat er einen dicken schwarzen Streifen. Wie oft habe ich schon angeregt, den Plan direkt mehrfach auszudrucken? Stattdessen wird er einmal ausgedruckt und dann per verschmuddeltem Kopierer vervielfältigt. Das ist mehr als altmodisch, aber gegen ein ›Das machen wir schon immer so!‹ brauche ich viel Geduld.

Ich überfliege die Namen auf dem Dienstplan und bleibe an einem hängen, der mir nicht geläufig ist. Lea! Das ist dann bestimmt die neue Schwester auf meiner Station. Laut Plan werden wir uns bald begegnen. Lea, das klingt in meinen Ohren sympathisch. Den Namen merke ich mir auf jeden Fall.

Eine Akte liegt ebenfalls auf meinem Schreibtisch, aber die muss warten, denn ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich mich beeilen muss, um pünktlich zur Röntgenbesprechung zu erscheinen. Ich freue mich schon darauf, eine Horde Assistenzärzte und Praktikanten mit meinen bohrenden Fragen zum Schwitzen zu bringen, und mache mich mit einem diebischen Grinsen im Gesicht auf den Weg.

Vier

»Wo – verdammt noch mal – sind meine Hauben?!«, motze ich ungehalten. »Verdammter Mist, wirklich!«

Wenn etwas nicht perfekt läuft, kann ich ein ausgesprochener Mistkerl sein. So wie jetzt und hier. Vor ein paar Minuten habe ich mich im Unreinen des Operationsbereiches bis auf die Unterwäsche ausgezogen und mir gründlich die Hände gewaschen. Anschließend habe ich mir im Reinen OP-Kleidung angezogen. Wie immer habe ich in mein Ablagefach gegriffen, um eine OP-Haube herausnehmen. Und was war? Meine Hand fasste ins Leere. Ich habe keine einzige Haube gefunden. Die sind weg!

Das wäre für einige Kollegen vielleicht völlig belanglos, mir aber ist das überhaupt nicht egal. Ich habe nämlich mit Absicht meine eigenen Hauben mit dem Jolly-Roger-Aufdruck. Die sind extra für mich. Und jetzt sind keine da!

Natürlich könnte ich mich flexibel zeigen und eine einfache Haube nehmen, aber die mag ich nicht, schließlich bin ich ein eitler Fatzke. Ich stehe voll auf Jolly Roger und Totenköpfe im Allgemeinen. Mit einer ordinären mintgrünen Kopfbedeckung ruiniere ich meinen Ruf!

Einer meiner Kollegen trägt meistens Hauben mit Camouflage-Muster. Diesen Umstand an sich finde ich bereits seltsam. Ziehen wir in den Krieg oder was? Allerdings sagt er das Gleiche wahrscheinlich ebenso von mir, wenn ich mit meiner schwarzen Piraten-Haube im OP stehe. Stechen wir in See oder was? Jedem also das Seine. Aber er bevorzugt lila. Echt jetzt, lila Camouflage! Irgendwo ist doch Schluss mit lustig. Ich trage wenigstens klassisch schwarz-weiß. Meiner Meinung nach sollte man auch auf der Maloche seinem Stil treu bleiben. Die ganzen weißen Klamotten sind schon schlimm genug. Deshalb trage ich, so oft es geht, die wenig schicken Hosen und Hemden aus dem OP einfach weiter. Die sind wenigstens grün.

Diese ganzen Gedankengänge bringen mich jedoch in dem akuten Desaster nicht weiter. Eine Lösung muss her, und zwar eine schnelle. Ich überlege kurz und habe tatsächlich eine Idee. Bisher habe ich mich nur gewaschen und in OP-Kleidung gehüllt. Chirurgisches Einwaschen und Desinfizieren kommen eh noch. Also kann ich durchaus diesen schwarzen Permanent-Marker, der auf einem Tisch herumliegt, in die Hand nehmen und mit ein paar zügigen Strichen einen Totenkopf und gekreuzte Knochen auf eine einfache Haube skizzieren. Zeichnen und Malen kann ich schließlich.

Zufrieden betrachte ich zwei Minuten später mein Werk. Sollte es durch diese Aktion einen Eintrag in die Personalakte geben, läge es nicht an meinen künstlerischen Fähigkeiten. Das ist mal Fakt.

Meine Haare sind zurzeit etwas zu lang, daher habe ich sie vorhin schon mit einem Stück Mullbinde zu einem kurzen Stummel zusammengebunden. Auf diese Weise kann ich sie korrekt unter der Haube verschwinden lassen. Ich bin schließlich mit dem übrigen Personal sehr pingelig, daher ist es das Mindeste, dass ich mit gutem Beispiel vorangehe. In meinem OP gibt es keine heraushängenden Haare, keinen Schmuck und kein Make-up. In meinem OP … Ich klinge wie der Chefarzt höchstpersönlich, dabei möchte ich das gar nicht sein. Aber mit Hygienevorschriften im OP-Saal kann man nicht penibel genug sein.

Die Haube sitzt gar nicht mal schlecht, was ich natürlich niemals zugeben würde. Schließlich behaupte ich andauernd, dass meine persönlichen Modelle das Nonplusultra sind. Ich greife mir einen Mundschutz, dem ich am oberen Rand einen kleinen Knick verpasse, damit er auf der Nase gut sitzt. Anschließend binde ich mir das Vliesteil mit geübten Handgriffen um, erst die oberen Bänder, danach die unteren.

Inzwischen bin ich in der Phase, in der ich mich auf den Eingriff freue. Das ist meine Arbeit. Genau dafür bin ich Arzt geworden. Vor jeder Operation durchlaufe ich als Chirurg die einzelnen Passagen der Schleuse, wobei sich jedes Mal Stück für Stück diese Vorfreude steigert, dieses Gefühl, in diesem Beruf genau richtig zu sein.

Gründlich befasse ich mich nach dem Waschen mit der Händedesinfektion. Trotz meiner konzentrierten Tätigkeit habe ich den Besuch im Blick. Heute werden nämlich zwei Studentinnen, die sich gerade vor den Waschbecken aufhalten, bei der Operation anwesend sein. Damit der Nachwuchs von Anfang an lernt, wie es korrekt abläuft, erkläre ich jeden meiner Handgriffe genau und gebe Anweisungen, wie sie die Desinfektion durchführen müssen.

Eine Studentin schicke ich noch einmal zurück. Was ist an der Aussage »Kein Schmuck!« missverständlich? Was immer es ist, mit meinen mahnenden Worten habe ich es der jungen Dame nun ausreichend erklärt. Wehe, die fängt jetzt an zu weinen, dann kann sie gehen. Aber ich glaube, sie ist tapfer und trägt es mit Fassung.

Auch wenn ich gelegentlich schroff herüberkomme, bin ich kein Mensch, der grundlos auf anderen herumhackt. Allerdings verstehe ich bei der Arbeit keinen Spaß. Wenn eindeutige Anweisungen missachtet werden, werde ich ungemütlich. Schließlich kann ich kaum darauf warten, ob ich in einem Jahr die Swarovski-Klunker oder sonstigen Bling-Bling aus der Bauchhöhle des Patienten fummeln kann. So erkläre ich es auch den Studentinnen. Das ist natürlich reichlich dramatisch dargestellt, vielleicht bereits überspitzt, aber anders verstehen es einige Menschen eben nicht.

Der feuchte Glanz in den Augen der Studentin, die jetzt ihr Geschmeide ablegen geht, bestätigt mir, dass sie sich meine Worte zu Herzen nehmen wird. Um nichts anderes geht es mir. Wahrscheinlich hasst sie mich gerade. Aber wie sehr würden mich erst die Eltern des kleinen Patienten hassen, wenn bei dem Eingriff gleich etwas schief ginge? Und ich mich? Der Unmut der Studentin legt sich bestimmt schnell. Ansonsten ist sie in einem Krankenhaus von vornherein falsch, denn der Ton ist hier häufig rau. Sie gewöhnt sich besser direkt daran.

Als die Studentin zurückkehrt, stellt sie sich verspätet als Larissa vor. Ich lasse ihr ein besonders freundliches Lächeln, das wahrscheinlich hinter dem Mundschutz schwer erkennbar ist, zukommen als Zeichen, dass meinerseits alles in Ordnung ist. Schließlich möchte ich nicht, dass Larissa von jetzt an die ganze Zeit völlig verspannt ist. Sie soll etwas lernen im Operationssaal.

Als endlich alle startklar sind, weise ich darauf hin, nichts mehr anzufassen, und deute mit einem Kopfnicken auf den Fußschalter am Boden. Nach einem Tritt darauf öffnet sich die Tür zum OP. Die Show kann beginnen!

»Hereinspaziert!«, fordere ich mein Gefolge zum Eintritt auf und schaue nach der OP-Schwester, damit sie die Studentinnen übernimmt. Um die korrekte Einkleidung aller Anwesenden kann ich mich wirklich nicht kümmern. Das ist auch nicht mein Job an dieser Stelle.

Eine weitere OP-Schwester hält mir längst den Kittel, in den ich zügig schlüpfe, bereit. Ich drehe mich, so dass die OP-Kleidung geschlossen werden kann. Anschließend verschwinden meine Hände in Handschuhen, die mir weit geöffnet entgegengehalten werden. Die Abläufe sitzen in diesem Team. Das finde ich beruhigend. Reibungsloses Arbeiten macht einfach Spaß. Mit einem Augenzwinkern bedanke ich mich bei der Angestellten. Ich spreche im OP nicht viel. Hauptsächlich sind es Anweisungen, die ich von mir gebe.

Ich sitze häufig, wenn ich es denn mal in die Kantine schaffe, mit Kollegen und Krankenschwestern zusammen an einem großen Tisch. Das ist durchaus üblich, denn besonders versnobt sind Krankenhausärzte meistens nicht, zumindest hier nicht. Und ich sowieso nicht. Zu diesen Gelegenheiten lernt man sich gut untereinander kennen und es wird viel gelacht dabei. Gemeinsam essen, selbst wenn einige das Essen eher in Eile herunterschlingen müssen, ist gesellig, sogar in einer Krankenhauskantine. Dass wir allerdings nicht nur zum Spaß da sitzen, zeigt sich daran, dass immer wieder einer der Ärzte angefunkt wird und dieser seine Mahlzeit abbrechen muss. Am Ende schauen die, die bis zum Ende dabei sind, dass alle Tabletts abgeräumt werden. Abgepackte Puddingbecher, die noch übrig sind, verschleppen die Angestellten meistens in die Kühlschränke auf der Station.

Was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass die übrigen Mitarbeiter wissen, dass ich durchaus ein umgänglicher Mensch bin und dass meine Wortkargheit im OP der Situation geschuldet ist und nicht Unfreundlichkeit zu bedeuten hat. Ich kann freundlich und humorvoll sein, will und muss es aber nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit sein. Nonverbale Kommunikation ist natürlich hinter der ganzen Schutzkleidung erschwert. Ein Lächeln sieht man im OP nicht gut hinter der Maske, deshalb kneife ich dort öfter die Augen zusammen, meine Version von Zwinkern.

Das Operationsteam ist komplett. Ich begrüße alle, besonders die Ärzte, die während des Eingriffs assistieren. Die Studentinnen stehen mit den Armen vor der Brust gekreuzt am Rand, damit sie bloß nicht versehentlich in den sterilen Bereich fassen. Immer wieder werden Erklärungen gegeben, von denen die Ärztinnen der Zukunft hoffentlich mindestens die Hälfte behalten.

Einige Ärzte und Schwestern lachen kurz auf beim Blick auf meine OP-Haube der Marke Do-it-yourself. Immerhin sind sie so clever, den Mund zu halten. Contenance bitte, meine Damen und Herren, Contenance! Ich blende diese ganzen Dinge um mich herum aus, Dinge, die im Wesentlichen unwichtig sind. Wirklich Wichtiges liegt vor mir. Ich tauche ab in meine Arbeit.

Fünf

Der schmutzige OP-Kittel landet in einem eleganten Bogen in dem dafür vorgesehenen Behälter. Beim Ausziehen der Handschuhe zeige ich den Studentinnen bei der Gelegenheit, wie sie das handhaben sollen, ohne dabei in kontaminierte Bereiche zu fassen.

»Dann ziehst du hier den einen Handschuh beim Ausziehen direkt über den anderen. So bildest du automatisch ein kleines Knäuel, das du dann in den Müll wirfst. Gesehen?«

Mit aller Geduld, zu der ich fähig bin, gebe ich meine Erklärungen von mir, während mir die Studentinnen aufmerksam zuhören.

Dies alles sind Tätigkeiten, die ich normalerweise schweigend erledige, aber gerade habe ich einen Lehrauftrag. Mit entsprechenden Erklärungen und Hilfestellungen brauche ich locker die doppelte Zeit für diese Routinehandgriffe. Aber Ärzte und Patienten können nicht immer nur über mangelhafte Qualität der Versorgung und des Personals meckern und gleichzeitig den Nachwuchs im Regen stehen lassen. Eine gute Ausbildung ist wichtig. Die gibt es nicht nur an der Uni. Das Studium ist ein bedeutsamer Teil, aber auf der praktischen Ebene gibt es gerade im Krankenhaus wahnsinnig viel zu lernen.

Die Blicke der Studentinnen hängen an meinen Lippen, als wollten sie meine Worte davon ablesen. Es würde mich nicht wundern, wenn morgen eine Tafel Schokolade oder eine Schachtel Pralinen auf dem Schreibtisch läge. Es gibt immer wieder eingebildete Praktikanten, die meinen, sie wüssten bereits alles, und zwar besser. Diese beiden Studentinnen neben mir scheinen eher dankbar, dass sich jemand um sie kümmert und sie nicht nur genervt im OP von einer Ecke in die andere schickt. Also habe ich mein gutes Werk für heute auf jeden Fall schon erledigt, ein gutes Gefühl.

Kurz erläutere ich die verschiedenen Behälter für die Entsorgung der einzelnen Bekleidungsteile. Das kommt nämlich nicht alles einfach in eine große Tonne.

»Wenn ihr nicht einen riesigen Ärger mit den OP-Schwestern und dem Hygienepersonal haben wollt, dann haltet ihr euch strikt an die gegebenen Anweisungen«, gebe ich den beiden eindringlich mit auf den Weg, bevor ich endgültig den OP-Bereich verlasse.

Jetzt ist es genug. Schließlich will ich es mit meiner Freundlichkeit nicht übertreiben. So etwas spricht sich schnell herum und dann habe ich demnächst alle, aber wirklich alle Praktikanten, Studenten und sonstigen Auszubildenden an der Hacke. Das muss wirklich nicht sein!

Zurück auf meiner Station bespreche ich mich mit Brigitte über die Vorkommnisse in meiner Abwesenheit. Alles läuft gut. Es gibt keine Besonderheiten, keine Komplikationen. Also mache ich mich weiter an meine übliche Arbeit.

Einer inneren Stimme folgend, bin ich kurze Zeit später auf dem Weg zum Aufenthaltsbereich des Personals. Vielleicht kann ich dort schnell einen Kaffee abgreifen. Immerhin habe ich den ganzen Tag artig getan, was von mir verlangt wurde. Die Damen der Station wissen, wer der Chef vom Ganzen ist, aber da wir am gleichen Strang ziehen, verwischen die Grenzen im Alltag gelegentlich.