Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: El guardián literario

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Alejo es un joven abogado, lleno de prejuicios, que aparece totalmente confundido en una comunidad Mbyá Guaraní, en plena selva misionera. Sin poder recordar la causa de su llegada, y desconociendo el idioma y los hábitos de los miembros de aquella aldea, transitará con hostilidad y desazón el no poder retornar por sus propios medios. Sólo podrá comunicarse con los demás a través de la única persona en la aldea que conoce algo de lengua castellana: una niña de nueve años. Paralelamente, y en contraposición a su frustrante convivencia con el grupo, Alejo irá siendo desbordado por distintos recuerdos de su vida en Buenos Aires, impregnada de egoísmo y ambición. Tekoa. El camino del regreso es una obra que nos hará tomar conciencia del padecimiento de los pueblos originarios, pero también es una historia de vivencias y recuerdos que confluyen en un mismo punto, y que nos muestra el intrincado camino que puede ser el reencuentro con uno mismo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dotro, Carlos

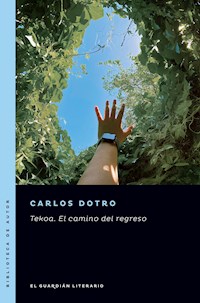

Tekoa : el camino del regreso / Carlos Dotro. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : El Guardián Literario, 2021.

(Biblioteca de autor)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8346-47-2

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título.

CDD A863

© 2021, Carlos Dotro

Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.

El guardián literario es un sello de Editorial Bärenhaus

Todos los derechos reservados

© 2021, Editorial Bärenhaus S.R.L.

Publicado bajo el sello El guardián literario

Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.

www.editorialbarenhaus.com

ISBN 978-987-8346-47-2

1º edición: abril de 2021

1º edición digital: abril de 2021

Conversión a formato digital: Libresque

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.

Sobre este libro

Alejo es un joven abogado, lleno de prejuicios, que aparece totalmente confundido en una comunidad Mbyá Guaraní, en plena selva misionera. Sin poder recordar la causa de su llegada, y desconociendo el idioma y los hábitos de los miembros de aquella aldea, transitará con hostilidad y desazón el no poder retornar por sus propios medios. Sólo podrá comunicarse con los demás a través de la única persona en la aldea que conoce algo de lengua castellana: una niña de nueve años.

Paralelamente, y en contraposición a su frustrante convivencia con el grupo, Alejo irá siendo desbordado por distintos recuerdos de su vida en Buenos Aires, impregnada de egoísmo y ambición. Tekoa. El camino del regreso es una obra que nos hará tomar conciencia del padecimiento de los pueblos originarios, pero también es una historia de vivencias y recuerdos que confluyen en un mismo punto, y que nos muestra el intrincado camino que puede ser el reencuentro con uno mismo.

Sobre Carlos Dotro

Carlos Dotro nació en Quilmes, Buenos Aires. Es escritor y profesor en Letras. Entre sus publicaciones se encuentran: Del Narrador de Historias (cuentos, 1996), Cuaderno de Tapas Azules (poemas, 1998), Cuentos Fantásticos de Terror y Misterio (selección y prólogo, 2000) y La Ilíada, de Homero (prólogo, 2011).

Es cofundador del grupo artístico Tristón Couli Teatral Banda, donde cumple la triple función de actor, libretista y director.

Tekoa. El camino del regreso es su primera novela.

Índice

I

La comunidad, ancestralmente acostumbrada a convivir con el silencio, se sintió desconcertada al escuchar esa voz escandalosa que venía del lado opuesto a la caída del sol.

Jamás ninguno, ni siquiera los más ancianos, habían sido testigos de gritos, risas y lamentos sin control como los que bajaban del lado de la ruta nacional. Pensaron en una muchedumbre alocada proveniente del pueblo, en animales desbocados, o hasta en demonios materializados que desde el verde corazón de la selva traían más desgracias al lugar.

Recién cuando vieron a ese monigote balancearse como junco en la tormenta comprendieron que se trataba de tan sólo un hombre, apenas uno solo. Llevaba encima ropa cara y caminaba vencido por una columna vertebral que se negaba a obedecerlo. Cada tanto se tomaba con una mano de algún palo o árbol que se le aparecía solidario en el camino; con la otra se aferraba a una botella de cerveza como si fuera el talismán sagrado que extendía parte de su cuerpo. Balbuceaba en castellano, pero tardó bastante en entendérsele algo.

—¿Dónde carajo fui a parar?

Chapuceaba en el barro como ganado estancado, y cayó de rodillas una docena de veces haciendo cada vez un mayor esfuerzo sobrehumano para volver en pie. Escuchó que desde algún punto venía una música; sentía que más allá sonaba una guitarra y un violín monótono, pero el sol no lo dejaba ver bien, entonces se hacía visera con una mano en la frente para proteger sus ojos rojos de alcohol.

—No veo una mierda... —se dijo.

Los adultos que estaban más cerca, detuvieron sus actividades para prestarle una congelada atención. Los niños, en cambio, no detuvieron sus rondas al son de la dulce melodía que los motivaba a saltar y a bailar en círculos precisos.

De golpe, el monigote puso sus pisadas trabadas en la aldea y su mirada empañada en la colina. Señaló, asombrado, con la temblorosa mano de la botella a los niños danzarines. Luego estalló en tan groseras carcajadas que provocó que interrumpieran repentinamente sus vueltas y que los musiqueros, el viejo guitarrero y el joven violinista, detuvieran su melodía para mirarlo confundidos, con extrañeza. Nunca, nadie se había reído de la alegría de los chicos de cada atardecer.

El tipo no podía mantenerse en pie y reía quebrado en su cintura, mofándose de algún chiste que nadie lograba entender, pero que había podido paralizar a la aldea en torno a su importuna presencia. Luego cayó al barro, y después de algunas forzadas toses comenzó a vomitar como expulsando el alma por la boca. Prácticamente se fue desvaneciendo sobre su propio líquido hasta apoyar sin fuerzas el rostro contra el charco ácido que él mismo había creado.

Largos minutos pasaron hasta que Epifanio tiró al suelo la pala con que estaba cavando surcos y se acercó al cuerpo inmóvil que absorbía sobre el barro su propio vómito; Santiago lo siguió por detrás abandonando en el escalón del frente de la casa donde estaba sentado la estatuilla de madera que esculpía con una vieja navaja de bolsillo. Ambos inspeccionaron al extraño tendido sin tocarlo, se miraron y comentaron algo por lo bajo. Entonces Santiago le pegó un grito a Santo, Santo a Emiliano, y Emiliano a Silvio. Los cinco muchachos rodearon al cuerpo y con sumo cuidado lo voltearon boca arriba. De repente el extraño largó una bocanada que hizo recular a los cinco unos cuantos pasos hacia atrás. Luego volvieron a él y discutieron entre ellos sobre qué hacer al respecto. Los demás, entre ancianos, mujeres y niños, observaron impávidos la escena de cómo levantaban el cuerpo desde sus miembros y lo iban remontando hacia la puerta de la salita de primeros auxilios. Allí lo depositaron en un catre desvencijado y Silvio, sin saber cómo actuar esta vez, lo primero que hizo fue tratar de aflojarle las ropas y ponerle un termómetro debajo de la axila. Durante las horas que el hombre permaneció inconsciente, cada tanto se le acercaba a comprobar si el corazón le seguía latiendo. Una vez certificado el suave bombeo en el pecho, Silvio respiró aliviado. Con el tiempo, se fue distendiendo y se animó a alejarse de la salita a tomar unos mates amargos y a intercambiar apreciaciones con los otros en el umbral de alguna casa, hasta que uno de los niños fue corriendo a avisarle que había escuchado un ruido como un estruendo dentro de la salita. Silvio dejó un mate a medio tomar y la aldea lo vio correr a la puerta de la sala; allí contempló al sujeto que trabajosamente se levantaba del piso con la cara roja e inflamada por el sueño y un torturante dolor de cabeza. Silvio le quiso hacer una seña para empezar a comunicarse, pero fue empujado desde el pecho contra la puerta por el hombre que abandonaba la sala como un monstruo que sale de su cueva pisando lo que se le cruzara luego de meses en invernada. El tipo se detuvo en la calle, sudado y desafiante. Miró a esa gente oscura que a su vez lo miraba con un asombro sobrenatural, miró sus ropas y las precarias casas de madera, paja y pocos ladrillos sin revocar en torno a la aldea. Aunque había una débil claridad, el sol hacía ya un buen rato que había bajado por detrás del espeso monte.

—Justo una villa miseria... —se dijo, tomándose la cabeza del dolor. Sacó de su bolsillo un diminuto teléfono celular de lo más llamativo. No tenía señal. Entonces se acordó de su cerveza, giró hacia la sala y vio a Silvio acercándose y ofreciéndole una taza con un líquido oscuro.

—¿Qué es eso? —le preguntó.

Silvio le habló con sílabas forzadas, casi a medio decir, pero no sin suavidad.

—No te entiendo nada, cabrón —dijo el tipo y le revoleó la taza por el aire de un manotazo—. Quiero mi botella, ¿dónde pusiste mi botella?

Silvio no supo qué contestar, y se frotó nervioso las palmas de las manos contra su pantalón. La aldea presenció aterrada cómo el hombre se le fue encima y lo tomó del cuello zamarreándolo.

—¡Te pregunté dónde pusiste mi botella! ¡Te la tomaste, negro de mierda!

Silvio alcanzó a señalar la sala, entonces el extraño lo soltó y caminó raudo hasta desaparecer en el interior de la salita de primeros auxilios. Al salir, se tomó un trago largo del pico de la botella para luego reventarla contra la pared descascarada de la sala.

—¡Está caliente! —gritó. Luego volvió a tomarse de la cabeza, cayó de rodillas y gimió del dolor figurando un animal herido.

Silvio tomó la taza del barro, entró a la sala, la limpió cuidadosamente bajo el agua de la canilla, volvió a verter líquido oscuro que había preparado en una jarra y salió a ofrecérselo al hombre una vez más. El tipo abrió sus manos del rostro para mirarlo.

—Hace bien... —le dijo Silvio, con dificultosa pronunciación.

El hombre le volvió a preguntar qué era de modo muy poco amable.

—Hace bien... —repitió Silvio con una sonrisa en sus labios.

Entonces el extraño le arrebató la taza y tomó un poco de su contenido. Al tragar hizo un gesto de asco insoportable y estuvo a punto de revolear la taza por segunda vez.

—Hace bien... —volvió a sonreír Silvio, instándolo a que continuara bebiendo.

El hombre lo hizo, tomó todo el líquido y comenzó a sentir arcadas, pero esta vez no vomitó. Silvio tomó la taza vacía con una mano mientras apoyaba la otra contra el pecho de su paciente. El extraño comenzó a respirar más hondo y a sentirse mejor; se sentó con las espaldas contra la pared del frente de la sala cuidando de no ubicarse sobre los vidrios desperdigados de su botella rota. Silvio se retiró y lo dejó solo. La noche caía como un manto negro extendiéndose desde los lados de la selva. El hombre cayó en un profundo sueño a la vez que su cabeza contra las rodillas. Habrán pasado minutos, o tal vez horas cuando despertó inspirando con fuerza y tratando de recordar qué hacía ahí, en ese lugar rodeado de vegetación y de noche, sumido en el silencio y un calor agobiante. Una niña, de pelo revuelto e inmensos ojos negros, lo miraba desde unos metros con la pasividad de una estatua.

—¡Fermina! —se escuchó a lo lejos, y la niña corrió hasta perderse por las casas más atrasadas de la aldea.

El hombre trató de incorporarse, se acomodó un tanto sus ropas sucias de barro y vómito, e imaginó hacia dónde debía dirigirse la salida hacia la ruta. No había un alma por esas calles de tierra color de sangre; apenas se podía ver una mínima luz en cada casa y algunas figuras moviéndose entre sí como espectros ocupados en misteriosos quehaceres nocturnos. La sala de primeros auxilios tenía la puerta cerrada con un candado, aunque una buena patada podía derribar el obstáculo sin mucho preámbulo. Cada tanto, un grito salvaje de algún ave o mono errante se oía desde la selva. Los mosquitos eran la única compañía en dignarse en acercársele. En el cielo plomizo, un relámpago dibujó líneas fugaces hacia el horizonte bloqueado de arboledas. Empezó lentamente a caminar por la calle tratando de acertar por dónde había venido; pero al instante notó que hacia los cuatro lados los lugares no se diferenciaban demasiado, podía haber llegado por cualquiera de los costados. El mal humor le volvía a pesar en el cuerpo. Pensó que lo mejor sería preguntar. Se acercó a una de las casas, pero cuando sus habitantes lo vieron venir cerraron rápidamente puertas y ventanas. Lo intentó con la siguiente, y para su asombro tuvo el mismo resultado. Como si se hubieran puesto de acuerdo, lo mismo ocurrió con cada una de las casas que se acercó. Lanzó un grito de impotencia en el medio de la calle maldiciendo a la aldea con todos sus nativos incluidos que aterró y previno más aún a los pobladores. La lluvia se disparó sobre el monte, luego sobre los techos, después sobre su cabeza latiendo en las sienes. En una mezcla densa de odio y rencor hacia todos, y también hacia sí mismo, añoró una estampa lejana, y casi borroneada por los días en estampida, un calor que no era el calor de la selva, y una lluvia que no era esa que se le entrometía por el cuello, y le empapaba el cuerpo entre la piel y sus ropas haciéndole descubrir el sentido previo al desamparo. Un lugar perdido como aquel, un lugar despreciable también como aquel.

Desde el ventanal enorme contemplaba las luces de la avenida desde una posición privilegiada a esas alturas. Sobre todo con una tormenta como aquellas que parecen que anuncian la caída del cielo a la tierra como para empezar a creer que el diluvio universal es posible y está próximo. Abrigado en sus ropas livianas de entrecasa, los pies descalzos sobre la suavidad placentera de la alfombra y sorbiendo cada tanto un trago de añejo coñac, observaba el caos provocado allá abajo, en medio de la ciudad, riéndose para sus adentros como quien dijese que a metros de su burbuja todos corrían enloquecidos con las calles anegadas, los autos abandonados, y una Buenos Aires gritando su impotencia como una Venecia sin sentido, renegada de su inundación, llorona constante de los caprichos de la naturaleza y la insolvencia de intendentes y gobernadores. En cambio, él, en aquellas alturas, en su torre de cristal, cometió como mayor esfuerzo tomar un control remoto y apuntarlo al aire acondicionado para bajarle un poco el nivel. El aparato respondió sumisamente. El volumen de la soprano estaba bien, aunque se preguntaba cómo puede a alguien seguir gustándole después de veinte minutos ininterrumpidos. Buscó entre sus dvds aquella película aburridísima de espías yanquis contra espías rusos de siempre. Acabó con la soprano y puso el compacto en el aparato; apagó las luces, pero no corrió las cortinas del ventanal. Precisamente, quería ver cómo las gotas furiosas seguían impactando contra el vidrio sin lograr tocarlo, sin poder lograr en él una víctima más resentida bajo tanta humedad. Cuando el plasma que dominaba la sala impactó las primeras imágenes de otro superproducido engendro hollywoodense, luego de elegir las opciones de idioma y avance, Alejo recordó con simpatía cómo, cuando era niño y llovía, pensaba en la gente pobre que no tenía maneras de protegerse de los temporales y las tormentas, en esos minutos gastados en imaginar cómo hacían esos mientras él estaba entibiándose entre sábanas, gordas frazadas y estampados cubrecamas. Pensó que le era inevitable que la candidez le provocara ternura. Luego la película comenzó y volvió a motivarse con las primeras explosiones de siempre.

Un rayo de sol pareció abrasarle los ojos como dos papas al fuego. Se encontraba mojado y sudado, y nuevamente en posición horizontal, pero sin estar desparramado en el barro como imaginaba despertar. Yacía otra vez en el viejo camastro desvencijado de la sala de primeros auxilios dentro de sus malolientes ropas. Estaba descalzo. Pensó de inmediato que alguien aprovechó su sueño o desmayo, y le sustrajo las botas. Pero no; estaban a unos metros de él. Se tocó la frente con una mano y se rascó la cabeza como para resucitar de una densa pesadilla que nunca acababa. Sin embargo, por más que hiciera lo que quisiese, continuaba allí, en esa pocilga de pocos frascos y olor a rancio. Pretendió incorporarse, pero le dolieron todos los huesos del esqueleto. Recién en aquel momento vio a un sujeto sentado en silencio que desde un rincón lo contemplaba como una escultura de barro. Era Silvio.

—Otra vez vos... —le dijo, tomándose de las costillas.

—¿Está..., mejor? —preguntó Silvio, con dificultad.

El hombre lanzó un suspiro de agotamiento.

—Tengo hambre, quiero comida... —le dijo, haciéndole un gesto con la mano de meter alimento en la boca.

Silvio no le contestó, pero entornó sus ojos rasgados como quién está a punto de entender la señal. Entonces se levantó de su asiento, y le indicó con las manos que enseguida volvía. Desde afuera se oían voces de chicos jugando, extrañas expresiones de adultos y más allá chillidos de monos o pájaros. Los veinte minutos que tardó le parecieron eternos al hambriento. Cuando la figura de Silvio volvió a recortarse en el marco de la puerta de la sala, no traía entre sus manos precisamente comida, sino a una niña descalza, medio asustada, por delante de sus brazos. El hombre los miró sin entender.

—¡Ey, comida dije! —le gritó a la cara a Silvio—. ¡Qué carajo entendiste!

La niña asustada pretendió escapar, no obstante Silvio, sin dejarse amedrentar por los gritos, le pidió con cortas y livianas sílabas que no se fuera. Y volvió a colocarla entre él y el extraño.

—¡Yo me voy de este infierno! —dijo el hombre, poniéndose con prisa las botas—. Ya voy a encontrar a alguien que hable como se debe y me diga por dónde irme de una vez...

Los hizo a un lado y encaró hacia la salida.

—Estos indios se creen que me van a sacar plata por fifarme a una nena...

Pero cuando ya había hecho largos metros sobre la calle, algo le hizo clavarse sobre sus propios pasos. Por detrás, una voz suave como la del viento entre las cañas le había exclamado con una claridad de agua: “Aquí nadie le hablará como usted habla, señor”.

El hombre giró sobre sus pies, y confirmó, para no creer que lo había soñado, que esa voz, que le pareció más dulce de lo que era por haberse expresado en su propio idioma, provenía ni más ni menos de esa niña que lo miraba con cautela junto a Silvio desde la puerta de la sala de primeros auxilios.

—Necesito comida... —le dijo él.

Ella levantó sus ojos hasta el rostro de Silvio y le pronunció algo corto. Silvio salió del lugar presuroso por conseguir algo.