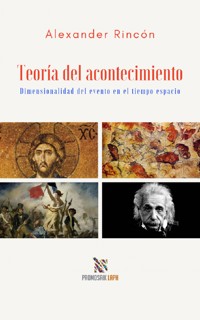

Teoría del acontecimiento Dimensionalidad del evento en el tiempo espacio E-Book

Alexander Antonio Rincón Cabrera

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Fremdsprachen

- Sprache: Spanisch

Por todo lo expuesto, este estudio fue desde un principio emprendido a partir de lo que a mi modo de ver constituye una concepción metodológica portadora de altas posibilidades de garantizar una explicación globalizada del acontecimiento, como concepto y como categoría, la cual para los efectos parte de la premisa de que si bien, como ciencias que se encargan del estudio de los eventos en el espacio tiempo, son muy importantes las aportaciones teóricas de la física y de la historia, dichos aportes resultan insuficientes, por cuanto se trata de una realidad compleja en la cual el mundo físico, la sociedad organizada, y el ser humano como entidad individual y cultural cargada de intenciones y portadora del arma del lenguaje, interactúan en una trilogía cuyas proyecciones atraviesan una amplia multiplicidad de planos de la realidad implicada, razón por la cual ésta amerita ser abordada desde un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, lo que por supuesto demanda la participación de otras disciplinas y de un pensamiento totalmente abierto al conocimiento. Es así como a lo largo del discurso se aprovechan los aportes de la Arqueología, la Teología, la Politología, la Psicología, del Arte, y de manera muy especial, de la Filosofía y la Lingüística, esto dado lo determinante de la participación del Dasein como elemento de análisis de un proceso donde el sujeto pensante y parlante es imprescindible. La Filosofía en tanto su radio de acción traspasa principios activos fundamentales de la mente, como la percepción, la representación y la interpretación, y la Lingüística, por cuanto tratándose de un hecho comunicativo, su contribución a la explicación del tema, desde la perspectiva del relato, resulta fundamental.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 272

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PRÓLOGO

I

Mientras me adentraba por el interior de la lectura de este libro no podía dejar de pensar en los tantos días y las tantas horas que su autor debió dedicarle a su preparación. Aunque en su ya larga trayectoria investigativa-docente haya acumulado un enorme caudal de saberes en los ámbitos de conocimiento allí abordados, este trabajo en singular debe haber requerido de él un arduo esfuerzo intelectual, principalmente para acometer la formulación del interesante sistema conceptual que nos propone.

La búsqueda debió exigir la consulta de muchos autores, conceptos, teorías, historias, con las cuales armar una estructura discursiva en torno de una problemática tan específica de la ciencia, así como necesaria, la que resumo, parafraseando sus propios contenidos, como la realización en un intento de acercamiento reflexivo en torno del problema del tiempo, antropológicamente considerado, ofreciendo un intento creativo en el que, por cierto, muy pocos se aventuran por nuestros predios académicos, que yo conozca.

El autor define su obra como un tratado. Cualquiera sea su especificidad el objeto es demostrar la complejidad del “acontecimiento” en el plano y la perspectiva de la producción del conocimiento de la realidad, por parte de un tipo singular de producción cultural como lo es el de la ciencia. Pero este propósito está vinculado también a la idea del término “evento”, en sus diversas acepciones disciplinares. Uno y otro concepto el profesor Alexander Rincón los enlaza en su disertación en una línea de exploración lógico-analítica, donde establece, tanto las conexiones evidentes entre ambas categorías (evento y acontecimiento), así como también la disección de otras cualidades teóricas de esta relación, pocas veces evidentes para el observador no familiarizado con la temática. La condensación teórica resultante en un poco más de una centena de páginas es sin duda uno de los méritos productivos de la obra, que se le ofrece extensamente al lector en esta síntesis propositiva. De no contar con obras como esta cualquier interesado en tal problemática se vería en la situación de tener que emprender una ardua consulta de una extensa bibliografía especializada, no disponible fácilmente, con el añadido de su difícil comprensión dado el nivel discursivo que frecuentemente se utiliza para comunicarla.

A partir de esta centralidad propositiva, mi amigo, el profesor Rincón, recorre los intersticios del saber humano producto de múltiples civilizaciones en sus esfuerzos por comprender la vida, o eso que comúnmente nombramos como la realidad, pero que filósofos, epistemólogos y físicos, entre otros especialistas, con sus saberes doctos, resultado de la investigación sistemática, todavía suelen colocarnos en terrenos de la duda más que en los de la certeza. Basta reconocer que todavía no terminan de consensuar en un concepto satisfactorio (universal) acerca de aquello que definen como la “realidad”. Dentro de esa ya larga e irregular evolución, camino a la construcción continua del conocimiento, el análisis del autor se desliza virtuosamente hacia dos ámbitos del hacer y el quehacer de las ciencias: uno, el de las ciencias físico-naturales, el otro, la de las ciencias sociales y humanísticas (o del espíritu). En estas últimas destaca, particularmente, los saberes de la Historia, como ciencia y como arte.

Al calor del debate el autor pone al descubierto la competencia, los desacuerdos y hasta las rivalidades prevalecientes entre ambos ámbitos (campos o bloques disciplinares, así como los de orden intra-disciplinares). Recapitula así lo que ha sido señalado en tantas obras científicas precedentes. En simultáneo y con la misma rigurosa exposición nos muestra también las grandes convergencias teóricas y prácticas alcanzadas entre estas, visto retrospectivamente, pese a las diferenciaciones de objeto, método y teoría, todo con base en la reconstrucción de sus recorridos históricos, todo teniendo al concepto de “evento” como la categoría de análisis principal, abordando sus diversas implicaciones, hasta sus diversas posibilidades, para derivar, transformarse y conformarse en un “acontecimiento”.

Pero hay más. En su contribución explicativa le facilita al lector el recurso de una “línea del tiempo”, acerca de este complejo proceso. Este concepto, el de línea del tiempo, igualmente lo discute, ilustrándonos, en diversos pasajes de la obra. En los senderos de esta discusión académica vemos una tributación deliberada al campo de la historia de la ciencia, o sea, al del esfuerzo sistemático dedicado a historiar el saber humano producido en y por la práctica de la ciencia, impregnado y sustentado por el legado conceptual aportado por la filosofía de la ciencia.

El libro Teoría del acontecimiento (las dimensiones del evento en el tiempo-espacio), fiel a su título, profundiza de principio a fin en sus dos dimensiones fundamentales ya señaladas: el “espacio” y el “tiempo”. En su abordaje unas veces son tratados como conceptos separados, otras tantas, lo hace estableciendo un relacionamiento dinámico superior, mediante la unificación léxica de los dos términos, al identificarlos como simbiosis espacio-tiempo. El asunto no es indicado indiferenciadamente por el autor. En extensos y densos párrafos intercala las explicaciones correspondientes, para denotar sus respectivos significados, tan caros a la cultura científica y en línea con sus grandes aportes cognoscitivos a la vida social, sobre todo en las etapas históricas moderna y contemporánea.

II

Es importante señalar que nuestro autor posee una dilatada experiencia pedagógica, acumulada en el nivel de la educación media pero particularmente en la enseñanza universitaria, desarrollada en el sistema educacional venezolano, tanto en los niveles de pregrado como en estudios de postgrado. Viene al caso el dato porque quizás esta experiencia de vida profesional suya haya marcado su estilo de escribir, el que nos resulta tan accesible, cuyos esfuerzos parecen estar constantemente bajo la influencia de una principal razón didáctica. Se trata en nuestra apreciación de una espléndida condición que también hace evidente en sus intervenciones académicas orales, como nos consta, cuando por ejemplo ejerce el rol de ponente o conferencista en foros y demás eventos educacionales.

A mi entender, esta marca experiencial lo dota de una condición privilegiada para la comunicación pedagógica, de ese imprescindible atributo requerido para lograr la divulgación social del conocimiento. Quienes poseen tales condiciones siempre les resultará más solvente la práctica de la transposición didáctica, de contenidos complejos, desde los contextos de las ciencias al ámbito educacional, pudiendo expresarlos en códigos que suavizan el acceso a temas comúnmente percibidos como áridos por públicos no especializados (es el sueño de educadores y educadoras con vocación y compromiso). El trabajo presentado responde con altísima seriedad a estas condiciones. Constituye en la obra una virtud que debe ponerse de relieve si queremos hacer justicia en su valoración como producto intelectual.

Al notar tal tendencia dominante en su obra no pude evitar asociar mi percepción con otras experiencias personales, particularmente con lecturas de algunos consagrados comunicadores del conocimiento, tanto de las humanidades como de la ciencia, como Fritjof Capra, Carl Sagan y el siempre imprescindible Edgar Morin, por nombrar solo tres de los más difundidos.

Este vínculo, no caprichoso, ligado a mis propios recuerdos como lector, alentado por mis propias búsquedas, no puedo manifestarlo solo apuntando los nombres de aquellos caballeros de la ciencia (norteamericanos o europeos). Es menester también hacer referencia al maestro venezolano Arístides Bastidas y su conocida “Ciencia amena”. Esta última referencia biográfica quizás no tenga la proyección global (editorial) de los primeros, pero si el mérito indiscutible de un autor que incursionó en una esfera donde se cruzan con creatividad, en original asociación, saberes y educación para todos, máxime cuando no existía, prácticamente, ningún antecedente directo en el medio cultural venezolano.

En mi caso, lo confieso, aquellas lecturas (a tono con la que ahora hago del profesor Rincón), además de abrirme vertientes navegables, aun siendo muchas veces accidentales y sinuosas, hacia la comprensión de mundos de saberes complejos (y complicados), el poder de la amenidad expositiva de los autores nombrados hizo reducir muchos de mis miedos ocultos frente al saber rigurosamente constituido. Tales temores con mucha probabilidad fueron condicionados por la influencia de prácticas pedagógicas escolares castrantes, de esas todavía reinantes en nuestro sistema educacional. De esas prácticas anexadas al propósito de levantar en cada persona muros cognoscitivos y “obstáculos epistemológicos” (Bachelard), haciendo casi imposible en el sujeto promedio un acceso sin traumas hasta los saberes producidos por las ciencias, ese maravilloso patrimonio común de la humanidad.

Huelga decirlo pero el fatal resultado de esta conflictiva realidad de aprendizajes instituido es la formación de una brecha insalvable entre “expertos” (científicos, intelectuales, tecnólogos, eruditos, maestros, investigadores) y el público lego (despectivamente llamado “masas ignorantes”), haciéndolos más vulnerables, más propensos a la manipulación por parte de todas las formas del poder, sobre todo de aquel poder subordinado al colonialismo político y cultural.

De modo que, hacer amable y exequible estos saberes y conocimientos, es democratizarlos. Es más que un problema de estilo o de forma. Conduce a una significativa contribución para intentar cerrar la fatal fractura sociocultural antes señalada. Tampoco es solo una cuestión de relevancia pedagógica o escolar, de por sí crucial, porque la trasciende, al implicarse con otra dimensión, también fundamental, la sociopolítica. Sin embargo, solo el propio autor podrá decir si entre sus motivos e intereses aparece este objetivo, explícita o implícitamente, cuando decidió dedicarse al proyecto textual aquí presentado. Sin necesidad de esperar su respuesta podemos arriesgar una afirmación mientras rememoro una antigua conseja: un libro, como se sabe, ya en proceso de liberarse del control solitario de su propio autor, al editarse y publicarse, comienza un insospechado viaje, libre, como artefacto cultural, a través de la mirada atenta de cada nuevo lector. Como producto intelectual, cada vez que es leído, provocará una nueva hermeneusis, o sea, otra posibilidad interpretativa, con el surgimiento de miles de significados, imaginarios y representaciones. Desde mi libertad, ejercida como lector, este prólogo también es mi particular hermenéutica del texto del profesor Rincón. Tal como afirma Gustavo Pereira (Cuentas, 2007): “Los libros posibilitan y avivan la reflexión, el establecimiento de relaciones cognoscitivas entre una realidad y otra, la puesta en marcha en los procesos cerebrales que permiten al individuo hacerse crítico y a la humanidad avanzar. Todo lector es activo: piensa, medita, compara, examina, considera, especula, recapacita, sustancia, discurre. Tiene tiempo para tomar distancia. No existe lector acrítico”

III

En el plano filosófico apreciamos a un autor que se muestra notoriamente identificado con algunos aspectos fundamentales del pensamiento de Martin Heidegger. Diría que la asunción de sus proposiciones ontológicas se convirtió en este texto en el principal soporte conceptual de la discusión teórica construida. Al menos la frecuente apelación al concepto de Dasein del maestro alemán y la elaborada descripción de sus implicaciones para entender la relación del sujeto en y con la realidad, así parecen confirmarlo. Tal presencia, casi al modo de una premisa decisiva de su arquitectura explicativa, parecen tener la intención de facilitar la comprensión global de las singulares proposiciones teóricas ofrecidas a lo largo de la obra, siempre desde la perspectiva de la ciencia y valorando sus consecuencias para el conocimiento en general.

Tal identidad filosófica estimada en el tratamiento del problema también parece corresponderse sin dificultad con los propósitos ofrecidos desde el principio del trabajo. Ello, además, nos resulta coherente con la visión general planteada respecto de su abierta identificación con la ciencia como un campo cultural superior entre los diversos modos de producción de conocimiento existentes. Tal efecto se produce a veces con la formación de ideas que pueden ser inferidas, que surgen entre líneas, y otras veces, con planteamientos lanzados explícitamente. De tal suerte que el efecto perseguido, su manifiesta admiración intelectual por ella, logra una atmósfera de contagio en el lector. Ciertamente, avances, productividad, desarrollo y aportes de esta a la civilización son imponderables y maravillosos. En esto habrá, con seguridad, un gran consenso en cualquier colectivo social reflexivo. La exposición casi siempre apunta a este tipo de valorización positiva. Es muy optimista respecto de las disciplinas científicas, aunque en el camino argumentativo presenta también parte de los pasajes más críticos y lamentables asociados a su devenir. Pasajes a veces hasta obscuros de esta historia de la ciencia, que evidencian un panorama no siempre feliz, una relación abigarrada de grandes contradicciones, conflictos, déficit, frustraciones y hasta de insospechables miserias, que han estado presentes en las prácticas (individuales y colectivas) de eso que denominamos la comunidad científica.

Aunque parezca desdecirme respecto de la anterior afirmación, la tesis del libro lejos de transmitir una visión totalmente sosegada acerca de la trascendencia (y aportes) de las ciencias a la cultura, tanto en los tiempos de la modernidad como en los tiempos más contemporáneos, percibí que su lectura crítica también puede concitar dudas e incomodidades cognitivas relacionadas con el carácter de la ciencia toda en la tradición occidental etnocéntrica, es decir, en la versión históricamente hegemónica. En esta perspectiva surge el imperativo de que esta sea sometida al escrutinio crítico por parte de la humanidad, en tanto que, junto a su legado de grandes e impresionantes aportes, también ella ha sido fuente objetiva, corresponsablemente, en producir resultados amenazantes y destructivos para la vida en todas sus formas y dimensiones, tan reales, desalentadores y dramáticos como el efecto invernadero, el cambio climático, la contaminación de la biosfera, las armas nucleares y biológicas, la extinción de una cada vez una mayor variedad de especies… todos estos y otros graves efectos causantes de la continuada degradación de la vida en nuestro “pálido” planeta azul, como lo llamó Sagan.

IV

La tesis del profesor Alexánder Rincón no se centra en una crítica a la historia de las ciencias, ya lo sabemos, pero su estrategia argumentativa lo conduce a incursionar en la reconstrucción de su evolución, por lo que no puede prescindir del ejercicio de la crítica. Es como si se tratara de su telón de fondo. Por momentos pasivo, por momentos beligerante. Al hacerlo, nos conduce también a la percepción de una historia asombrosa de la ciencia, esa que con toda razón ha sido graficada tantas veces como una de las más formidables aventuras intelectuales, producida por el pensamiento humano.

En la narrativa de esa aventura prodigiosa descrita que indiscutiblemente involucra a toda la humanidad, ciertamente no ocupan espacios expositivos relevantes (quizás porque solo se ofrece una síntesis de una fracción de tan complejo proceso), el tratamiento analítico de la producción de conocimiento de otros tiempos y de otras latitudes, con sus “otras” culturas, con sus otras cosmovisiones, constitutivas y complementarias del proceso de desarrollo de las capacidades antropológicas relativas a la evolución de la cognición, la creatividad y la invención de nuestra especie en su devenir.

Es comúnmente aceptado que aquel ha sido un largo proceso experimentado, es decir, “acontecido” (en los términos de nuestro autor), durante docenas de miles de años sobre el escenario de la Tierra. Su dinámica transformativa condujo en una etapa histórica tardía a la formación de las ciencias, esas que hoy reinan, y tal como las conocemos. Un lector atento inferirá que el éxito alcanzado por esa ciencia moderna (y la tecnología a ella unida), durante los últimos 3 o 4 siglos, como fenómeno sociocultural, es con frecuencia atribuido, con sesgo (etnocéntrico), solo a la obra de la “inteligencia” de la Europa, ergo, a Occidente. En verdad ella (la ciencia) jamás habría sido materialmente posible sin el acumulado de los saberes aportados por aquellas “otras” culturas, de aquellos otros pueblos y sociedades precedentes, tan disímiles, y ahora casi olvidados (¿deliberadamente?). Todos ellos inclusive dotados de modos de desarrollo civilizatorio, etno-culturales y sociohistóricos fundamentados en lógicas hasta a contravía del racionalismo de las tradiciones greco-romanas y judeo-cristianas, después devenido en dominante y cuasi-ecuménico, al unísono con los procesos de la globalización acelerada condicionados por el sistema económico capitalista.

Rincón propone un juego poliédrico de vínculos argumentativos para mostrarnos la materialización de las innovaciones alcanzadas (teóricas y prácticas), que hicieron posible el progresivo despliegue de las ciencias en sus incesantes búsquedas, en su empeño virtuoso, para explicarnos algunos nudos inherentes a la producción de saberes y los procesos cognitivos involucrados, describiendo los caminos seguidos tanto hacia el perfeccionamiento teórico como hacia la refinación de los métodos de la ciencia, demandados para postular el desvelamiento riguroso y objetivo de los misterios de la existencia.

Para afrontar el desafío en ciernes él ha prescindido en bastante medida de todo intento de narración lineal para conseguir esta reconstrucción evolutiva. Antes, por el contrario, nos ofrece un tratamiento expositivo semejante a la estrategia que desplegaría un ponente ante su audiencia valiéndose de un pizarrón tridimensional (virtual), donde de modo dinámico, al compás de su explicación verbal, van emergiendo, localizándose y moviéndose (visualmente), sus categorías centrales (evento, acontecimiento, saber, ciencia, teoría, métodos…), respecto de sus dos dimensiones referenciales: espacio y tiempo, con el auxilio semiológico de palabras, gráficos, símbolos, números, líneas, formas, colores….

Esta curiosa metáfora de la obra la visualicé recreando mi propio recurso comprensivo de la lectura, al internarme en su texto, mediante un ejercicio mental similar al de una gestalt. De tal suerte que fui incorporando las secuencias abiertas por el relato, alrededor de sus múltiples referentes tratados: Newton, Einstein, las Leyes de la Termodinámica, la Física Cuántica, el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, la Teoría del Multiverso, la Teoría del Big Bang, la Expansión del Universo, la Matematización del Conocimiento, los Paradigmas Científicos y sus crisis, la Fenomenología y la Semiótica, la Teoría del Signo, las invenciones, descubrimientos y las serendipias, la experimentación científica, la imaginación…, etc., todos cuerpos y nociones matizados dentro de un contexto de análisis sustentado en diversas tesis, concepciones y perspectivas históricas (antropológicas, religiosas, políticas) y sobre todo, adherido a argumentaciones filosóficas reconocidas, primordialmente en torno de dos de sus grandes disciplinas, destacadas por el autor: la ontología y la gnoseología.

V

Entre las muchas conexiones propuestas aparecen casi hacia el final del libro, con un énfasis muy particular, algunas consideraciones relacionadas con la realidad política contemporánea. En principio, no debería extrañar al lector su inclusión, dada la constante vinculación tratada con la Historia, tanto como proceso social y como ciencia social. Sin embargo, a mi entender, esta incursión la hace rompiendo con cierta abstinencia emotiva que tuvo antes al tratar situaciones sociohistóricas con referentes locales-nacionales, notable en las páginas precedentes. En estos últimos pasajes del libro el abordaje que introduce está referido a diversas situaciones históricas singulares y con frecuencia motivo de controversia en la opinión pública.

Al hacerlo plantea la aplicación de la teoría revisada y puesta al día, del evento y el acontecimiento, pero ahora para dar cuenta de seleccionados fenómenos sociales controversiales actuales. Es una perspectiva interesante sin duda. Por lo demás, pienso que para el profesor Rincón debió resultar difícil, en el proceso de construcción de su obra, no teniendo propiamente carácter sociopolítico, abstraerse totalmente de temáticas tan actuales y tan sentidas por todos

En este sentido, la introducción del análisis propuesto por Rincón ofrece algunas claves conceptuales de la situación analizada, que pueden verse como su contribución a discusiones abiertas, tanto en el campo académico como en la esfera propiamente sociopolítica. Empero, hay un curso expositivo en este punto, al menos desde mi percepción y ubicándome en el terreno metodológico, que contrasta con el resto del contenido antes ofrecido en el libro. Aunque sin desmeritarlo. Como ya lo señalé, los capítulos precedentes muestran un fuerte y cauto rigor teórico-conceptual para fundamentar el discurso estructurado. Allí su autor abunda en referencias precisas, diálogos con autores y corrientes de pensamiento, y hasta puede reconocerse en esto un alarde estilístico de erudición, al mostrarnos sus ideas sobre la problemática teórica desarrollada. Tal disciplina, ecuanimidad y sobriedad, cuidada con mucho celo, de acuerdo con el modelo del “hombre de ciencia”, parece ahora disminuirse, tendencialmente, en las postrimerías del texto, cuando aborda algunos conflictos de la “realidad” del mundo de hoy.

Diría algo más a este respecto. En esta última parte del texto se siente el surgimiento de un tipo de género expositivo más afín al de un articulista de opinión (con su doxa), con lo que al parecer es un distanciamiento del género del escritor concentrado en la presentación de una producción académica (con su episteme), que antes desarrolló y sustentó en abundantes detalles argumentativos.

VI

Teoría del acontecimiento (las dimensiones del evento en el tiempo-espacio), es en definitiva un libro ambicioso porque transita por los meandros del saber humano en torno de sus grandes preguntas. Quizás hasta cierto punto sea también temerario, al intentar abarcar tanto en tan limitadas páginas. Al concluir la lectura sentí el texto como una obra lograda, me convenció, ilustrándome, pero a su vez problematizándome más, en torno de una constelación de conocimientos distantes de nuestros propios y modestos dominios intelectuales y profesionales, pero facilitándonos un acceso expedito hacia su comprensión, porque, entre otras virtudes, la tensión entre interés y exposición no se degrada a lo largo de su lectura. Creo que en eso consiste mayormente el sueño dorado de todo autor, cualquiera sea su género y su temática. Solo sus próximos lectores y próximas lectoras podrán contradecir o confirmar mi conclusión. Este libro del profesor Alexander Rincón merece la atención de legos, iniciados y especialistas por igual. La invitación está abierta.

José Luis García.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador,

Maracay, Venezuela, 2022.

PRESENTACIÓN

En su definición más simple, el término acontecimiento suele ser utilizado para denominar cualquier evento que despierte nuestra atención.Desde una perspectiva global, la existencia del acontecimiento está presente como razónantropocéntrica, en tanto desde su manifestación inicial como evento hasta su registro como hecho histórico, constituye el referente a partir del cual nos explicamos el mundo, al extremo de que para la física nuestro universo se inició con un acontecimiento, el Big Bang. Ese alto nivel de significación y hasta de determinismo aplica también para la historia, cuando desde esta ciencia implícitamente se le designa como el hito delimitante del proceso de génesis, desarrollo y ocaso de las civilizaciones, que delimita inclusive la existencia misma de nuestra vida, desde el nacimiento hasta el evento inevitable de la muerte, trazando el rumbo natural del nacer, crecer y morir, por cuanto, en perspectiva biográfica, la vida personal de cada quien es un tejido de acontecimientos a partir de los cuales, por un sentido elemental de supervivencia; percibimos, explicamos y sacamos partida de los eventos. De esa condición ontológica innata deviene la aparición de la ciencia. Por otra parte, no se concibe hablar con propiedad de nosotros y de la tierra, nuestro planeta, sin formularnos interrogantes en relación a ¿cuándo se formó?, ¿Qué tan antigua es?, ¿Qué posición ocupa en el universo?, ¿En qué lugar de ella nos ubicamos?, ¿Desde cuándo?, ¿Debido a qué?, y ¿Para qué estamos aquí?

Digo que el acontecimiento es razón antropocéntrica porque a partir de las respuestas a estas interrogantes los humanos construimos nuestro mundo de vida, como resultado de un proceso psicológico que empieza en la percepción y termina en la intuición.

Como producto sistematizado de esas explicaciones surgen la religión, la ciencia y la filosofía, tres ramas del conocimiento que si bien han desplegado sus axiomas diferenciándose expresamente las unas de las otras, coinciden en un orden que ubica todas sus narrativas dentro del continuo espacio tiempo, especie de tejido contenedor de todos cuantos eventos sean capaces de despertar la curiosidad y el miedo en la humanidad, porque en efecto, tal como se intenta demostrar en este tratado, se piensa en el tiempo de manera obsesiva porque en él ocurren los eventos. Y aquí vale la aclaratoria de queeste trabajo pudo estar dedicado al estudio del tiempo, de hecho, si se toma en cuenta las líneas dedicadas al tema en ocasiones le dará al lector la impresión de que el tiempo es el asunto principal aquí tratado, y así hubiera podido ser, si se considera el hecho incontrovertible de que todo, absolutamente todo, está inevitablemente supeditado a su transcurrir.

Para la física, madre de todas las ciencias, el tiempo como entidad elemental no transcurre, sino que simplemente es, y existiendo está indivisiblemente ligado al espacio en un único continuo. Es además irreversible y tiene una dirección, aquí referida copiosamente, como se podrá constatar a lo largo del discurso, como la flecha del tiempo. Ahora bien, esa alta valoración no se debe al tiempo en sí mismo, si no al hecho fundamental de que percibimos su transcurrir justo por la ocurrencia de los eventos. De esa ocurrencia entre uno y otro se construye una secuencia que ordena a discreción lo que transcurre, a partir de la articulación de una cadena de ellos por orden de aparición, en la cual el acontecimiento viene a ser la marca que enlaza a la vez que diferencia un periodo histórico del otro. Si este estudio estuviera dedicado al tiempo, sería más profundo, más largo y desde luego, más complejo. En consecuencia y aceptando que un estudio complejo del tiempo, dotado de la rigurosidad que amerita, de momento no es el objeto de estas reflexiones, intentaré por lo menos demostrar que la noción del tiempo en sus diversas representaciones, ya sea físico, histórico, civil o psicológico, que aquí se alude como primera categoría asociada al tema central, es en todo caso una realidad descubierta por la conciencia emprendedora del género humano, empeñada desde siempre y por siempre en conocer y comprender el inicio, el desarrollo y el final de las cosas y de la vida, en tanto son entidades que tienen duración, así como en la aprehensión del significado y la trascendencia del acontecimiento como producto generado de ellas, que por un elemental principio de reciprocidad, nos facilita a su vez, la mesura del tiempo.

Se trata de un estudio teórico en la medida en que este esfuerzo tiene su punto de partida en una teoría, y en ella se desplaza a través de sus implicaciones enun intento de enriquecerla, desde la convicción de que esta acción posibilita la apertura de nuevos horizontes interpretativos. Este modo de construir conocimiento, que Thomas Kuhn denomina conocimiento acumulativo, tiene su máxima expresión en una muy difundidaexpresión de Newton, cuando en un gesto de humildad que lo enaltece, llegó a expresar que si había llegado tan lejos fue porque se montó sobre los hombros de gigantes, refiriéndose a Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y a Johannes Kepler, entre tantos otros genios que lo antecedieron.

Por lo que respecta a la motivación, mucho se ha escrito al respecto, valga mencionar autores de la talla de Heidegger, Foucault, Morín, Braudel y Badiou, entre otros, que han abordado a profundidad un tema que me atrajo debido a la incertidumbre que el concepto genera en mí, que si bien resulta ser un término de uso bastante habitual, traducible en casi todos los idiomas, cuando se le analiza a la luz de la conjugación del verbo acontecimentar, se torna complejo debido a los engaños y manipulaciones que surgen de su nada confiable asociación mediática, y mucho más ahora que el uso intensivo de las Fake News como plataformas generadoras de acontecimientos, forman parte del arsenal estratégico en los escenarios de guerra multiforme que hoy se libra en los distintos espacios del planeta. Un presente que por demás se constituye en el momento oportuno para contrastar el sustrato teórico que aquí se despliega, con la percepción de una realidad signada por el desarrollo de una alta cadencia de eventos potencialmente acontecimentables. En consecuencia, la acción inmediata emprendida a objeto de resolver cualquier duda fue primeramente iniciar el razonamiento con una valoración crítica en torno a la naturaleza de la realidad, así como del proceso de construcción del conocimiento, lo que por supuesto incluye una revisión de la actitud ontológica que me asiste, para desde allí abordar las nociones del tiempo, del espacio, del hombre y de la ciencia, en todas la implicaciones a las que me fue posible abarcar.

Tras ese cometido, más allá del concepto que lo circunscribe al particular evento suscitado, que por algún motivo se instaló en nuestra memoria, lo primero que se puso de manifiesto fue un problema gnoseológico, consistente en la insuficiencia de nuestro aparato conceptual que suponemos objetivo y lógico, pero se queda corto en el intento de captar a profundidad realidades complejas, que precisan ser abordadas desde definiciones equiparables a su alto nivel de significación. Se trataría desde luego de conceptos distintos a los comúnmente usados, mucho más actualizados con relación al mundo interconectado y mediatizado que nos está tocando vivir, y por supuesto, capaces de viabilizar explicaciones globales, multirrelacionales y, hasta donde sea posible, unificadas en torno al proceso de construcción teórica del tema seleccionado como objeto de conocimiento.

Por todo lo expuesto, este estudio fue desde un principio emprendido a partir de lo que a mi modo de ver constituye una concepción metodológica portadora de altas posibilidades de garantizar una explicación globalizada del acontecimiento, como concepto y como categoría, la cual para los efectos parte de la premisa de que si bien, como ciencias que se encargan del estudio de los eventos en el espacio tiempo, son muy importantes las aportaciones teóricas de la física y de la historia, dichos aportes resultan insuficientes, por cuanto se trata de una realidad compleja en la cual el mundo físico, la sociedad organizada, y el ser humano como entidad individual y cultural cargada de intenciones y portadora del arma del lenguaje, interactúan en una trilogía cuyas proyecciones atraviesan una amplia multiplicidad de planos de la realidad implicada, razón por la cual ésta amerita ser abordada desde un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, lo que por supuesto demanda la participación de otras disciplinas y de un pensamiento totalmente abierto al conocimiento.

Es así como a lo largo del discurso se aprovechan los aportes de la Arqueología, la Teología, la Politología, la Psicología, del Arte, y de manera muy especial, de la Filosofía y la Lingüística, esto dado lo determinante de la participación del Dasein como elemento de análisis de un proceso donde el sujeto pensante y parlante es imprescindible. La Filosofía en tanto su radio de acción traspasa principios activos fundamentales de la mente, como la percepción, la representación y la interpretación, y la Lingüística, por cuanto tratándose de un hecho comunicativo, su contribución a la explicación del tema, desde la perspectiva del relato, resulta fundamental. Para los efectos el cuerpo del análisis parte de lo concreto, por el concepto más simple, el evento, para luego adentrarse en lo abstracto y lo complejo a través de sus múltiples relaciones, que van desde sus antecedentes históricos, sus principios explicativos, los supuestos ontológicos que lo sustentan, su ubicación en el contexto actual y finalmente el cuerpo de conclusiones, donde se plasma la síntesis teórica derivada del proceso de reflexión.

El acontecimiento.

Un acontecimiento puede ser conceptualizado de muchas maneras. Siendo entre todas la más común la que refiere un evento noticioso que adquiere repercusión debido a que su ocurrencia afecta en mayor o menor grado a una sociedad determinada, o porque un determinado evento, siendo percibido por algún sujeto narrativo revestido con el poder de reproducirlo mediante una masiva difusión mediática, llegue a ser considerado un suceso excepcional.

En sentido individual, un acontecimiento constituye el evento extraordinario que afecta el curso de la vida de una persona, en tanto su acaecimiento es recordado como algo importante que habiendo ocurrido, cambió positiva o negativamente el curso de la vida del sujeto afectado. Dado ese carácter extraordinario algunos acontecimientos son recordados por la forma en que su causalidad modela la percepción temporal, en tanto a partir de su ocurrencia, la representación de la línea del tiempo puede ser dividida en eventos preacontecimentales como sus causas, o eventos post acontecimentales por sus efectos, motivo por el cual pudieran ser posteriormente registrados de manera oficial, como los hechos notables que habiendo ocurrido en algún lugar, en un momento determinado, son asociados a una fecha que merezca ser recordada y en muchos casos conmemorada y/o tomada como causa de otro evento o cadena de eventos posteriores, esto en la medida en que dicho acontecimiento pudiera marcar un antes y un después, hasta llegar a ser un referente para la periodificación de algún proceso histórico.

En el ámbito de la ciencia se toma el Big Bang como el máximo de todos los acontecimientos, su sola mención remite al origen del universo a partir de una colosal explosión. Tan importante es el Big Bang como punto de partida o punto cero de todo lo que existe, que la física ha fechado su ocurrencia en aproximadamente 13 mil ochocientos millones de años, a partir de un cálculo tan preciso, que incluso ha permitido a sus teóricos establecer el antes de la catástrofe creadora, especificado en una pequeña partícula que explotó, y el después, en la hipótesis de que el universo continua expandiéndose y acelerando, razón por el cual aunque ha perdido su carácter novedoso como evento del pasado, su ocurrencia sigue ocupando la atención de la ciencia, y en torno a él se despliegan de manera permanente teorías que bien se actualizan o caducan, mientras éste prosigue su expansión en un proceso permanente pero finito, trazado desde el Big Bang como acontecimiento inicial, hasta que todo se detenga y se congele o hasta que sobrevenga el Big Crunch, evento predecido por la elite de las comunidades científicas, como el acontecimiento catastrófico, la gran implosión que pondrá fin a nuestro universo y a nosotros con él.

El Big Bang, punto de partida de nuestro universo, hace 13.800 millones de años.

La Historia, ciencia del tiempo por el acontecimiento.

En orden de importancia, otro punto cero de la historia lo constituye el nacimiento de Jesucristo, por cuanto se le considera el hito de inicio de nuestra era. A partir de ese acontecimiento valorado como extraordinario por la versión teologizada de la historia, todo evento civilizatorio ocurrido con anterioridad se le asigna las letras A/C, Antes de Cristoy D/C para lo ocurrido Después de Cristo, mientras que en la otra forma no teologizada de reseñar la separación, aun cuando se coincide en tomar la vida del Mesías como parámetro de referencia, la línea divisoria es referida con nominaciones diferentes, expresadas en un Antes de la Era Común, por sus siglas A/E/C y Era Común, por sus siglas E/C. Dada su relevancia, el punto cero o de inicio, se constituirá en importante referente en líneas posteriores, cuando será abordado como el espacio de fractura donde se despliega el principio de cambio y continuidad, principio explicativo a partir del cual se edifican las múltiples periodizaciones en que potencialmente se puede segmentar la historia.