Testfall Ukraine E-Book

15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der Krieg in der Ostukraine ist ein Krieg im Zentrum Europas. Das wurde spätestens klar, als über dem Kampfgebiet eine zivile Verkehrsmaschine abgeschossen wurde. Über 300 Menschen, die meisten aus den Niederlanden, kamen ums Leben. Doch nichts geschah, was die Gewalt und den rasanten Zerfall von Zivilität bis hin zum Sterben der Millionenstädte Donezk und Luhansk hätte stoppen können. Die Ereignisse, die der Maidan-Revolution in Kiew folgten, von der Krim-Annexion bis zur Invasion russischer Truppen in Nowoasowsk, haben binnen weniger Monate die Grundlagen der europäische Nachkriegsordnung erschüttert: territoriale Integrität, Souveränität, Sicherheit, Frieden scheinen außer Kraft gesetzt. Russland und der Westen stehen sich wieder feindlich gegenüber. Wie konnte es dazu kommen? Und was bedeutet das für das künftige Zusammenleben in Europa? Schriftsteller und Publizisten suchen nach Antworten. Mit Beiträgen von Alice Bota, Andreas Kappeler, Kateryna Mishchenko, Herfried Münkler, Serhij Zhadan u.a.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2015

Sammlungen

Ähnliche

Der Krieg in der Ostukraine ist ein Krieg im Zentrum Europas. Das wurde spätestens klar, als über dem Kampfgebiet eine zivile Verkehrsmaschine abgeschossen wurde. Über 300 Menschen, die meisten aus den Niederlanden, kamen ums Leben. Doch nichts geschah, was die Gewalt und den rasanten Zerfall von Zivilität bis hin zum Sterben der Millionenstädte Donezk und Luhansk hätte stoppen können. Die Ereignisse, die der Maidan-Revolution in Kiew folgten, von der Krim-Annexion bis zur Invasion russischer Truppen in Nowoasowsk, haben binnen weniger Monate die Grundlagen der europäischen Nachkriegsordnung erschüttert: territoriale Integrität, Souveränität, Sicherheit, Frieden scheinen außer Kraft gesetzt. Russland und der Westen stehen sich wieder feindlich gegenüber. Wie konnte es dazu kommen? Und was bedeutet das für das künftige Zusammenleben in Europa. Schriftsteller und Publizisten suchen nach Antworten.

Die Herausgeber: Katharina Raabe, geboren 1957, arbeitet als Verlagslektorin in Berlin. Manfred Sapper, geboren 1962, ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa

Testfall UkraineEuropa und seine Werte

Herausgegeben von Katharina Raabe und Manfred SapperMit einem Fotoessay von Yevgenia Belorusets

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.

© Suhrkamp Verlag Berlin 2015

Originalausgabe

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn

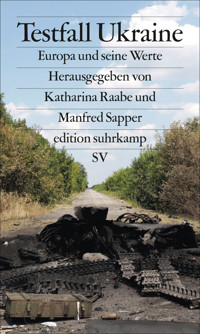

Umschlagfoto: Jerome Sessini/Magnum Photos/Agentur Focus

eISBN 978-3-518-74102-3

Inhalt

Kateryna MishchenkoStille Aktion

Alice BotaUnterirdisches Leben. Die Würde des Maidan und das Elend des Krieges

Andreas KappelerVom Kosakenlager zum Euromaidan. Ukrainische Widerstandstraditionen

Serhij ZhadanBefreite Gebiete

Andrew WilsonVergangene Zukunft des Donbass

Yevgenia BelorusetsVerborgene Formen des Widerstands

Arkadi BabtschenkoPutins schrecklichste Tat

Elena RachevaDer Marsch für die Einheit des Volkes

Irina ProchorovaDer autoritäre Virus und das Unterbewusstsein Europas

Karl SchlögelLob der Krise. Die Ukraine und die Sprachlosigkeit der Historiker

Herfried MünklerDas Chamäleon Krieg und der Kampf um eine neue Weltordnung

Roland GötzHandel im Wandel. Die Ukraine, die EU und Russland

Stefan AuerDer Maidan, die EU und die Rückkehr der Geopolitik

Helmut KönigRevolution, Nation und Freiheit

Bruno SchochRussische Märchenstunde. Die Schuld des Westens und Putins Kampf gegen den Faschismus

Nachbemerkung

Weiterführende Literatur

Bildlegenden

Kurzbiographien

Kateryna MishchenkoStille Aktion

Vor ein paar Tagen meldete die Presse, in der Ukraine habe es ein leichtes Erdbeben gegeben, dessen Ausläufer selbst in Kiew zu spüren waren. Genau zu dieser Zeit wurde hier der Toten des Maidan gedacht und der Jahrestag der ersten Proteste begangen. Die Nachricht ließ mich über die politische Tektonik des Maidan nachdenken, schließlich war er ja unter anderem auch ein Anstoß gewesen, ein Nullpunkt, auf den die Ungewissheit folgte. Wie hat sich nun diese Tektonik verändert, welche Schichten sind verschwunden und was für ein Relief ist entstanden? Der Boden unter den Füßen bewegt sich immer noch; infolge der schrecklichen Verschiebungen von der städtischen Befreiungsguerilla gegen Regierung und Miliz hin zu Okkupation und Krieg hat sich unter unseren Füßen ein Abgrund aufgetan, dessen Magnetfelder Menschenleben wertlos machen und dazu zwingen, die Wirklichkeit nur als Kampf ums Überleben zu sehen; Platz für Gedanken und Kreativität ist hier nicht vorgesehen.

Die Totalität des Maidan, sein Hinausgehen über die Grenzen des dreidimensionalen Raumes, ließ keine Möglichkeit, ihn irgendwie vollwertig zu benennen. Welchen Namen wir diesem Phänomen auch gaben – politisches Wunder, Gesamtkunstwerk, soziale Bewegung, Revolution –, es blieb immer noch etwas Anderes, Unausgesprochenes. Die Menschen schienen einen anderen Kosmos geschaffen zu haben, der ein neues Verständnis von der eigenen Person, von Politik und Gesellschaft prägte. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zeit helfen kann zu vermessen, was mit diesem Kosmos jetzt passiert. Vielleicht existiert er wie die Galaxie in einem kleinen Amulett aus einem Science-Fiction-Film als kleinere Einheit: »der Maidan im Kopf«, »in der Seele«, »im Herzen«, auf Fotos, in Büchern, auf Video – in den Spalten unserer Realität, aber er ist sicher nicht mehr so allgegenwärtig wie früher.

Das Universum des Maidan hat sich ins Innere zurückgezogen, ist auf eine glatte Oberfläche zusammengeschrumpft. Am 21. November 2014 kamen Menschen mit Blumen, Kerzen und Plakaten auf diese Oberfläche, sie kamen, um zu gedenken – nicht nur der Toten, sondern auch ihrer Erfahrung von Kollektivität, sie kamen, um die Kraft in den Muskeln des körperlichen Gedächtnisses zu spüren. Als ich diese Oberfläche betrat, erkannte ich den Maidan wieder und gleichzeitig auch nicht. Unter den Füßen neue Pflastersteine, ein riesiges, kitschiges Banner verdeckt das ausgebrannte Gewerkschaftsgebäude, die Zelte und Barrikaden sind verschwunden – die Stadtreinigung hat im Auftrag des neuen Bürgermeisters versucht, auf die Schnelle die sozialen Wunden zu flicken oder einfach ein paar Pflaster darauf zu kleben. Uns wird davon abgeraten, in diese Wunden zu blicken, für eine Weile oder auch auf lange Zeit. Schließlich sind mit der Krim und dem Donbass neue Epizentren entstanden.

Im Gegensatz zur gesellschaftlichen Okkupation der ukrainischen Stadtzentren sind diese Territorien von repressiven Militärapparaten okkupiert, die die Gesellschaft als solche vernichten wollen. Geografisch betrachtet, erinnerte der Maidan an eine von Barrikaden begrenzte und von Menschenströmen umspülte Insel mitten in der Stadt. Die Annexion der Krim, ihre Umwandlung in eine okkupierte Insel, war die konterrevolutionäre Antwort auf den Protest. Die als Volksaufstand maskierte Eroberung der Städte im Donbass und die Verbreitung von Thesen über einen Bürgerkrieg zwingen uns in aller Dreistigkeit eine politische Symmetrie der Ereignisse auf, in deren Folge zwei angeblich gleichberechtigte Seiten entstehen. Diese Seiten existieren jedoch nur in einer Dimension – auf der Oberfläche. Durch eine oberflächliche oder gar platte Interpretation lassen sich Debatten über neoimperialistische Ressentiments und befreienden Ungehorsam, über Protest von unten und einen von oben aufgezwungenen Konflikt, über Hierarchien auf internationaler Ebene umgehen. Der öffentliche Diskurs zwingt dazu, den Maidan aus der Vogelperspektive zu betrachten, als konspirativ interpretierte Oberfläche, und den derzeitigen emanzipativen Kampf der ukrainischen Bürger als Krieg um Territorien beziehungsweise die Neuaufteilung von »Einflusssphären«.

Als Antwort auf diesen Prozess kann man nur entschlossen auf das Unsichtbare blicken. Gemeinsam mit denen suchen, lernen und denken, die, nachdem sie im Frühjahr den öffentlichen Raum verlassen haben, ihre kleine Galaxie fest umschlossen halten und ins Ungewisse gehen, das sie sich in einer tollkühnen Schlacht erkämpft haben. Ihre Stimmen klingen aus den Spalten der rasend schnell verschwindenden Realität, manchmal jage ich ihnen nach und gerate dabei in diverse Leerstellen meiner Erinnerung, wobei ich paradoxerweise vergesse, dass draußen eine schreckliche neue Welt entsteht.

***

»Was ich am 30. November mache? Das ist Sonntag. Unter den Maidanlern ist ein Toter, den ich persönlich kannte. Der Mann unserer Krankenschwester. An diesem Tag würde ich mich gern mit ihr treffen und auch mit einigen von meinen Klienten, ihnen diese historischen Orte zeigen. Man könnte eine völlig stille Aktion machen. Warum eine stille, Katja – weil jetzt die alltägliche Arbeit zählt und keine ins Mikro gerufenen Losungen. Der Maidan ist ein so totales und besonderes Thema, aber eins weiß ich genau: Die Menschen, die versuchen, etwas zu bewegen, was sich nicht bewegen lässt, verdienen unsere Achtung, und ihre Anstrengungen sind keine Sisyphusarbeit.«

Am Ende des Arbeitstages sitze ich mit Olexij, einem Mitarbeiter des Kiewer Sozialdienstes, in seinem Beratungszimmer. Wir haben uns auf einem Seminar für Sozialarbeiter kennengelernt, in der sogenannten Nach-Maidan-Zeit, im Herbst, als sich alle Tischgespräche in der Mittagspause um Krieg, Umsiedler, Kriegstechnologie und die Frage drehten, wer von den internationalen Politikern sich wie zu den Ereignissen im Donbass geäußert hatte. Olexij hat mit den am stärksten marginalisierten, einfacher gesagt, am wenigsten gebrauchten Menschen in der Ukraine zu tun, mit Straßenkindern, Drogenabhängigen, Alkoholikern und Armen, aber auch mit ihren Verfolgern, der Miliz, und verfügt über einen Schatz an unzähligen mündlichen Geschichten, deren Nacherzählung er immer mit den Worten beginnt: »Ich hatte mal einen Klienten …« Er hatte im psychologischen Dienst des Maidan gearbeitet, operative soziale Unterstützung geleistet. Unter dieser Bezeichnung verstehe ich psychologische Beratung oder die Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen aus anderen Orten. Wobei die Anlaufstelle der ersten Binnenflüchtlinge der Maidan selbst war. Die Menschen kamen aus anderen Städten mit ihren ungeklärten gerichtlichen Angelegenheiten, sie kamen, um auf Kiews zentralem Platz »Gerechtigkeit zu finden«. Einige waren gezwungen, ihre Heimatorte zu verlassen, weil sie zu Hause Drohungen bekommen hatten, weil sie die Proteste unterstützten oder daran teilgenommen hatten; hier besorgten sie sich neue Papiere, genauso wie diejenigen, deren Papiere schon auf dem Maidan verbrannt waren. Jetzt ist Olexij regelmäßig auf dem Bahnhof im Einsatz, wo er Umsiedler berät. Aber die Maidanler kommen immer noch zu ihm. Ihre Berichte schreibt er gewissenhaft auf und verwahrt sie sorgfältig in einem Safe. Denn am stärksten interessieren sich nicht Verlage oder Journalisten für diese Berichte, sondern die Miliz.

»Ich habe einen Klienten, einen Maidanler aus Armjansk. Er kann überhaupt nicht schlafen. Von den Pillen, die er verschrieben bekommen hat, hilft überhaupt nichts. Er hat eine Quetschung und mehrere Verletzungen. Er hört nur mit Hörgerät. Seit einiger Zeit trinkt er zwei, drei Flaschen Gin Tonic, nur so kann er einschlafen. Er wurde als potentieller Alkoholiker zu mir geschickt, braucht psychologische Hilfe. Solche Fälle gibt es bei uns sehr viele, wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Leute zu einem anderen Leben zurückfinden müssen. Und das Leben, das es gibt, ist kein ruhiges.«

Die Unmöglichkeit zurückzukehren ist ein durchgängiges Symptom unserer Zeit, wohl nicht nur in der Ukraine. Diejenigen, die nach den unglaublichen Erfahrungen letzten Winter in Kiew an ihre Fernsehbildschirme und Laptops zurückgekehrt sind, wissen genau, dass sie nicht mehr dort sind, wo sie früher waren. Der Schmerz und die körperlich spürbare Realität nach Jahren virtueller Politik und virtueller Kommunikation lassen nicht nach, sosehr sie auch versucht haben, so zu tun, als sei alles wieder beim Alten. Und diese merkwürdige Bezeichnung für unsere Flüchtlinge: »Binnenvertriebene« … Die trockene Amtssprache kriecht in die Seele, lässt die subjektiven Verschiebungen durchscheinen. Hunderttausende mussten im wahrsten Sinne des Wortes vor der Wirklichkeit fliehen. Sie haben ihr Zuhause, ihre Angehörigen und ihren Glauben an die Zukunft verloren. Andere traten die Flucht ins Innere an – ins Privatleben, in die Arbeit, in die Sucht, ja sogar in den Wahnsinn. Die Soldaten, die auf Urlaub zu Hause sind, schweigen oft und wollen nicht viel reden, obwohl sie sich in den Fernsehreportagen nicht wiederfinden. Ich frage mich ständig, wohin sich die Angehörigen der zwanzigjährigen Jungs flüchten können, deren Leichen kreuz und quer durch die Ukraine transportiert werden. Und wird es irgendwann irgendwo einen Ort geben, an den die Kriegsflüchtlinge ihr Leben verschieben können?

***

»Der wird schon ganz zu Recht mit Hitler verglichen, das ist einfach ein Scheusal. So viele, wie der ins Unglück gestürzt hat!«

»Poroschenko hat ihm halt die Hand gegeben, na und? Was soll er denn machen, wenn sie sich irgendwie einigen müssen.«

Zwei Omas sitzen im Empfangsbereich einer Bank, die ein paar Monate später offiziell Konkurs anmelden wird. Ich verbringe hier jedes Mal, wenn ich meine Karte entsperren lassen will, gleich ein paar Stunden und verfolge, wie die alten Leute rätseln, wann denn wohl der glückliche Moment kommt, in dem wenigstens ein bisschen Bargeld gebracht wird, und sich dann anstellen, um die Zinsen von ihren Ersparnissen abzuheben. Sie lauern in der leeren Bank, die die meisten Angestellten schon verlassen haben, und diskutieren die Nachrichten über die Minsker Verhandlungen. Die eine spricht Ukrainisch, die andere Russisch. Der Geldautomat ist schon seit Monaten »vorübergehend außer Betrieb«, die Miniatur-Goldbarren sind aus der Vitrine verschwunden, und die Frau hinter dem Kassenschalter geht ständig rauchen, weil sich ihre Arbeit auf die genervte Äußerung »Kein Geld in der Kasse!« reduziert hat. Das Einzige, woran mein Blick in diesem leeren Warten hängenbleibt, ist das gelbe Nationalwappen auf blauem Grund aus einem Farbdrucker. Früher dominierte in der Bank Weiß-Rot, was das Schweizer Offshore-Kapital symbolisierte, jetzt hat sich unsere heimische Armut entblößt, und wir sind mit unserer bescheidenen Hoffnung auf Kompensation zu ihren Wachposten geworden.

***

Der Genuss, über den eigenen Körper und seine Existenz im öffentlichen Raum verfügen zu können, erscheint jetzt manchmal als unanständiger Luxus. Die reaktionären Stimmen wiederholen auf verschiedenen Frequenzen, dass der Preis für Protest Krieg ist. Um die soziale Empfindsamkeit zu bewahren und der Reaktion etwas entgegensetzen zu können, geht der Maidan in den Bereich des Intimen über, er wird zur Deckung. Die Kiewer Kulturwissenschaftlerin Lesja Kultschynska sagte im Zusammenhang mit der Ausstellung Schutzraum des Charkiwer Künstlers Mykola Ridnyi, dass die Barrikaden an den Grenzen des Maidan der Verteidigung, aber zugleich auch der Selbstbeschränkung des Protestes dienten und dass diejenigen, die den öffentlichen Raum verlassen und sich ins Private zurückgezogen haben, in den sogenannten Schutzraum, sich vielleicht nur erholen, um den Kampf dann mit neuen Kräften fortzusetzen. Zweifellos bietet der Rückzug ins Private auch die Möglichkeit der gedanklichen Verarbeitung und der Verwurzelung kollektiver Erfahrung in den persönlichen Praktiken des Alltags. Und natürlich wurde das Wahlkampfmotto des jetzigen Präsidenten »Neu leben« von den Bürgern der Ukraine ernster genommen als von Poroschenkos PR-Strategen.

»Wir haben ja lange genug mit Lenin-Zitaten gelebt, jetzt ist mal Schluss damit. Wir sind als Sozialarbeiter zu den Menschen rausgegangen, weil sie in die Geschichte geraten waren, die sie selbst gerade erschufen. Und was jetzt so geredet wird, dass das Ganze ein Wirtschaftsprojekt anderer Staaten, eine Verschwörung, ein Soros-Komplott war, kann ich langsam nicht mehr hören.[1] Wir müssen endlich lernen, die Wahrheit zu sagen und zu akzeptieren.«

Olexij erzählt, dass er mit den »Pessimisten des Maidan« arbeitet, er schafft ein unprätentiöses, aber heroisches Narrativ darüber, wie die revolutionären Ereignisse ihre Schützlinge verändert haben.

»Wir hatten mal einen Klienten mit schwierigen Lebensumständen, er hatte Probleme mit seinem Stiefvater. Aber anstatt auf der Straße zu leben, ist er auf den Maidan gegangen. Jetzt ist er in einem Freiwilligenbataillon bei Nowoasowsk. Man darf die Leute nicht nach ihrer Vergangenheit beurteilen, gerade unter solchen Bedingungen offenbaren sie ihr wahres Wesen und werden wirklich nützlich.«

Dann erzählt Olexij von einem Mann, den sie schon abgeschrieben hatten, weil er schwer drogenabhängig war. Aber jetzt ist er Freiwilliger, davor hat er »den Maidan mitgemacht«. Über eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen wurde und die sich dann in der Frauenhundertschaft beweisen konnte, dass sie in der Lage ist, ihre eigenen Rechte und auch die der Männer zu verteidigen. Am besten ist mir jedoch die Geschichte von einem anderen Klienten Olexijs in Erinnerung, einem alten Drogenabhängigen, der vor ein paar Jahrzehnten in Petersburg, damals noch Leningrad, gelebt hatte und sich an Wladimir Putin als Mitarbeiter der Strukturen, die gegen den Drogenhandel kämpften, erinnern konnte. Er erzählte, dass er damals die Möglichkeit gehabt hätte, ihn umzubringen, und jetzt natürlich bereut, das nicht getan zu haben.

Rückblickend scheint diese Geschichte genauso utopisch, wie Olexij als Autor kühn den diversen Narrativen widersteht, die man nicht mal so richtig als Propaganda bezeichnen kann. In seinen Geschichten phantasiert er davon, wie die Unglücklichsten und Schutzlosesten den Aggressor zu Fall bringen, über den sich raffinierte und diffuse Fiktionen ausbreiten – unter ihrem Einfluss modifiziert sich alles ringsum.

Beeindruckend und bezeichnend waren für mich die Worte des Bloggers Dmytro Potechin, der einige Monate als Geisel in den Kellern der Volksrepublik Donezk zubrachte, in einem Interview, das er nach seiner Freilassung gab:

Das Bewusstsein der Menschen in der Volksrepublik Donezk ist ein völlig mythisches, sie verhalten sich, handeln und sprechen wie die Helden aus russischen Serien über den FSB und den Zweiten Weltkrieg. Das ist so nah an der Künstlichkeit des Fernsehens, dass es völlig absurd wirkt. Der Unterschied liegt allein darin, dass es real ist. Es lässt sich überhaupt nicht ausmachen, ob talentierte Regisseure so drehen oder ob die Leute versuchen, das Verhalten ihrer Fernsehstars möglichst echt nachzuahmen. Eine völlig […] infantile, kindische Wahrnehmung der Fernsehbilder, wo der Zuschauer keine Distanz hat und keinen Unterschied zwischen dem Bild und seinem Leben sieht.

Autorschaft als gesellschaftliche Partizipation, die Olexij mit seinen Legenden für sich beansprucht, lässt sich als Form des politischen Widerstands gegen die von oben festgelegten Lesarten der Realität verstehen. Hinter der Schaffung eines solchen Gegennarrativs verbirgt sich keine scheinbare »Version der Gegenseite«, sondern eine Umdeutung des Sprechenden. Olexij bezeichnet die Ukrainer als Menschen mit einer unvorhersehbaren historischen Vergangenheit und besteht deshalb auf der direkten Artikulation derjenigen, die an den Protesten teilgenommen haben. Verbittert stellt er fest, dass die Bürger in politischen Talkshows immer noch die Masse im Saal bilden, die nur durch das Drücken von Knöpfen auf die Äußerungen der Studiogäste reagieren kann, dass das Wort Maidan immer seltener zu hören ist und die Namen der Freiwilligenbataillone immer öfter. Abschließend bemerkt er noch, dass über den Maidan sehr viel Lyrik und sehr wenig Prosa geschrieben wurde.

Am 21. November war ich im Ukrainischen Haus, dem ehemaligen inoffiziellen Kulturzentrum des Maidan. Dort gab es eine merkwürdige Buchinstallation – verschiedene Ausgaben über den Maidan, die an Fäden von der Decke hingen wie die Erhängten auf den Straßen der besetzten Städte während des Krieges. Darunter waren einige Lyrikanthologien, Hochglanzbände mit dramatischen Fotos und ein paar Texten sowie ausländische Zeitschriften und Anthologien. Unter den ukrainischsprachigen Büchern waren so gut wie keine analytischen Texte, und irgendwie scheint auch niemand vorzuhaben, in nächster Zeit welche herauszugeben. Man denkt sofort an den Film Maidan von Sergej Losniza, in dem er zeigt, wie Gesang und Gebet den leeren Raum der politischen (Selbst-)Artikulation der Gesellschaft füllten. Einfache Bürger betraten die Bühne auf dem Maidan, um Gedichte vorzutragen, Lyrik über Patriotismus, Gerechtigkeit und Kampf. Wie die weiteren Ereignisse zeigten, kam ihr politisches Handeln ihrem politischen Diskurs deutlich zuvor, Letzterer ist selbst heute auf Heldenverehrung und Protest- oder Märtyrerlyrik reduziert. Es besteht ein fataler Mangel an Gedanken und, sicher nicht weniger wichtig, Erinnerung oder vielmehr Mechanismen, die sie bewahren könnten.

Der Hang, möglichst schnell zu vergessen, zeigte sich in dem Bestreben von Kiews neuem Bürgermeister, Vitali Klitschko, den Maidan so schnell wie möglich gründlich aufzuräumen, damit von seinen Spuren so wenig wie möglich übrigbleibt. In dieser Hast wurden dann auch die »europäischen Werte« der LGBT-Community vergessen, denen es die Stadtregierung nicht ermöglichte, ihre Demonstration für die rechtliche Gleichstellung durchzuführen. Ihre Teilnahme an den Protesten hatte keinen affirmativen Charakter, was es der Regierung erlaubte, die Rechte dieser Community zu »vergessen« oder sie wie üblich für nicht dringend zu erklären. Wobei dem kurzen Gedächtnis der politischen Spitze die Politisierung der Gesellschaft von unten entgegensteht. Schon seit einem Jahr reagiert sie, die Zivilgesellschaft, solidarisch auf die Herausforderungen der neuen, nur noch von Reaktion bestimmten Lage. Vor kurzem wurde in Kiew das älteste öffentliche Kino mit dem symbolträchtigen Namen Oktober in Brand gesteckt, weil dort ein Film mit homosexueller Thematik gezeigt wurde. Regierung und Miliz reagierten in ihrem Genre, das im Volk gern als »tiefe Besorgnis« bezeichnet wird, und die Schutthaufen wurden von den zahlreichen Aktivisten und Kiewern beseitigt, die gekommen waren, um die große Brandstätte, an deren Stelle früher der Kinosaal war, aufzuräumen. Im Kampf um Raum und Erinnerung werden wir immer wieder mit dem Topos der Brandstätte konfrontiert, deren größte letztendlich der Maidan selbst war. Die rasend schnelle Vergänglichkeit der Ergebnisse kollektiver Anstrengung, die Fragilität des Moments, hat gleichzeitig eine stabile materielle Dimension – die Asche, die sich auf die Gesichter der Menschen legt und darauf kleben bleibt wie ein zweites Antlitz. Diese Maske trägt man ständig, sie war während des Aufstandes in Kiew so oft zu sehen.

***

Eine weitere Maske des Maidan musste ich im Herbst dieses Jahres sehen, als ich vor dem Krankenhaus wartete und mein Mann aus dem Rettungswagen stieg. Eine halbe Stunde zuvor war er im Stadtzentrum von einer Gruppe Neonazis in Militäruniform überfallen worden, sieben Männer hatten ihn geschlagen und getreten, vor allem auf den Kopf. Ein geschwollenes blaues Gesicht und rot unterlaufene Augen. Was für ein Schock war es, als die Aktivistin Tetjana Tschornowol im Dezember 2013 zusammengeschlagen wurde, ihr Foto ging sogar durch die internationalen Medien. Damals konnten wir den Schock noch spüren, weil wir noch nicht wussten, dass bereits ein paar Wochen später solche Masken Teil unseres Alltags sein würden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder in dem Krankenhaus landen würde, in dem ich während des Maidan gemeinsam mit den Afghanistanveteranen Wache gehalten habe, diesmal um in eigentlich schon friedlichen Zeiten einen mir nahen Menschen zu begleiten.

Wir gehen durch die schummrigen Flure von Sprechzimmer zu Sprechzimmer, die Krankenschwester, die die Fahrstuhltür schließt, sagt zu uns: »Also jetzt, nach dem Maidan, wieso prügeln die noch …« Außer der Vergangenheit, die uns mit sehr direkten Zitaten kalt erwischt, verletzt mich die Hilflosigkeit der Menschen, die hier auf den Fluren liegen, weil in den Krankenzimmern offensichtlich kein Platz mehr ist. Vor dem Röntgen wartet mit uns zusammen eine Frau über fünfzig, sie wurde auf dem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren, das sofort weitergefahren ist. Die Frau wird nach Hause entlassen, sie stützt sich auf den ihr hingestreckten Arm und weint leise, weil sie niemanden hat, der sie abholen könnte, bis nach Hause ist es weit, und natürlich hat sie, wie die meisten Leute bei uns, kein Geld für ein Taxi. Ich hole einen größeren Schein aus der Tasche – davon habe ich ein paar mitgenommen, um für die in der Ukraine »kostenlose medizinische Versorgung« zu bezahlen – und gebe ihn der Frau für ein Taxi. In dem Moment blickte mir die Krankenschwester in die Augen, und darin sah ich den stillen Schmerz einer Frau, die seit Jahren täglich Not und Ausweglosigkeit sehen muss, welche wie ein Gespenst durch die Flure des vorrevolutionären Krankenhausgebäudes irren.

Trotz gebrochener Gesichtsknochen wollte mein Mann nicht im Krankenhaus bleiben, und wir gingen nach Hause. Zu meiner eigenen Verwunderung dachte ich in dieser Nacht vor allem an den Maidan. Als ich mit dem Schlaf kämpfte, wurde mir klar, dass diese Sadisten nicht verhaftet werden würden, obwohl es nicht so schwer war herauszufinden, wer das war. Wenn die Mörder der Maidanler immer noch nicht im Gefängnis sind, worauf sollen wir dann hoffen. Ich spürte, wie mein Fundament zerbröckelte und in verschiedene Richtungen flog, ich mich im freien Fall wiederfand, mutterseelenallein und ohne Hoffnung auf Gerechtigkeit oder Sicherheit. Neben mir im Dunkeln lag schlaflos ein Mensch, den die Welle der Gewalt auf dem Maidan verschont und jetzt überwältigt hatte. Wie viele schlaflose Menschen gibt es in unserem Land, und sie schweben wie in einem schwarzen Vakuum, in das sie das Übermaß an tragischen Ereignissen der letzten Monate geschleudert hat. In diesem Übermaß ging die Sensibilität für individuelle Geschichten verloren, die Gewalt bedroht auch die neuen solidarischen Bindungen, die die Menschen noch vor einem Jahr geeint hatten.

Zwei Monate nach dieser Geschichte brachte sich das Krankenhaus in unserer Nähe wieder in Erinnerung. Eines Abends schrieb mir ein unbekannter Mann mit der Frage, ob ich in der Nacht auf den 23. Januar 2014 dort war, als die Automaidanler entführt worden waren. Es war einer der Entführten, der jetzt eigenständig Ermittlungen anstellte und Zeugen suchte. Ein weiteres Beispiel für gesellschaftliches Engagement in einem Bereich, wo die staatlichen Institutionen tätig werden sollten, in diesem Fall die »neue« Miliz. Jakiw, so hieß der Mann, verbrachte damals im Winter drei Wochen im Gefängniskrankenhaus, mit zahlreichen Knochenbrüchen, erst vor kurzem wurde er rehabilitiert und machte sich an die Untersuchung seines Falls. In seinem Twitter-Archiv hatte er meine Nummer gefunden. Er schickt mir ein Foto, aber ich erkenne darauf niemanden, denn nach der Entführung, damals Ende Januar, habe ich mein Leben irgendwie weitergelebt, aber für ihn war die Zeit an jenem Tag stehengeblieben, er wurde zum Startpunkt für einen Albtraum, der sich nur überwinden lässt, wenn ihm Gerechtigkeit widerfährt; dieses schreckliche Verbrechen, dem er zum Opfer gefallen war, muss aufgeklärt und die Schuldigen müssen bestraft werden. Schließlich bestand genau darin die wichtigste antikriminelle Intention des Maidan, und die kann nicht gerade jetzt erschöpft sein, wo die Schuldigen immer noch nicht bestraft sind und sich an die Reihe der Ungerechtigkeiten neue, noch brutalere Verbrechen anschließen, die heute Terror und Krieg heißen.

Was ich damals erlebt habe, erzähle ich jetzt zum wiederholten Male, diesmal als Zeugenbericht im Büro eines Ermittlers der Miliz. Er sieht mich an seinem Monitor vorbei an und notiert, was ich sage. Eine recht unerwartete Gesellschaft, um in der Erinnerung die eigene Teilnahme an etwas, das damals als kriminell galt, wachzurufen. Meine Aussagen bezeugen genau das – die Regierung hatte damals die Verfolgung der Protestierenden ausgerufen. Zum Schluss füge ich noch hinzu:

»Und übrigens, ich habe damals per SMS Drohungen bekommen.«

»Aber jetzt doch nicht mehr«, bemerkt der Ermittler.

»Nein, und das hat ja auch nicht direkt mit der Entführung zu tun, zeigt aber trotzdem, dass das eine sogfältig geplante Aktion war und ein ganzer repressiver Apparat daran arbeitete.«

»Gut, dass das alles vorbei ist«, antwortet er leicht genervt.

Ich unterschreibe das Zeugenprotokoll und trete hinaus in den Frost des Spätherbstes. »Das alles« ist noch nicht vorbei, in Wirklichkeit liegt es noch vor uns – fortdauerndes Verbrechen und Straflosigkeit bilden einen Epilog für jede Geschichte, die sich hier entfaltet. Und die Sujets werden durch diese toxische Willkür immer schrecklicher. Die Unabwendbarkeit und Ungewissheit der Zukunft nach dem Maidan erlaubt es auch weiterhin, auf Ehrlichkeit zu beharren, wie es Jakiw und andere Unterdrückte und Aktivisten machen. Ihre und somit unsere Hoffnung ist bereits ein großer Gewinn.

Kiew, November 2014

Aus dem Ukrainischen von Lydia Nagel

[1] George Soros, Devisenspekulant und Philanthrop, der mit seiner Stiftung Open Society die Transformation der ehemals kommunistischen Gesellschaften gefördert hat. (Anm. d. Hg.)

Alice BotaUnterirdisches LebenDie Würde des Maidan und das Elend des Krieges

Donezk, Mitte Oktober 2014. Am Rande der Stadt hocken sie in einem Luftschutzbunker vier Meter unter der Erde, Tarana, Krystyna, Swetlana und die anderen. Die Älteste hier ist eine Frau von 83 Jahren, die auf einer Bank liegend vor sich hindämmert und stöhnt. Der Jüngste ist Sascha, ein Jahr und acht Monate alt. Ein Kind des Krieges, sagt seine Großmutter und lacht heiser. Sie und die anderen sind hierher geflohen, als die Gefechte zwischen der ukrainischen Armee und den Kämpfern der selbst ernannten »Volksrepublik Donezk« ihre Heimat erreichten. In ihre Dörfer können sie jetzt nicht mehr zurück.

Als ich die Menschen in ihrem Bunker besuche, herrscht seit fast sechs Wochen Waffenruhe. Offiziell. Doch kaum angekommen, kaum die Treppe zum Schutzraum hinuntergegangen, kracht es, Mörser schlagen über uns ein, der Boden zittert, aber die Kinder zucken nicht einmal mehr zusammen. Das Grollen über ihren Köpfen ist so gewöhnlich geworden wie das Aufstehen am Morgen, so lästig wie der schmerzende Husten in der klammen Kälte am Abend, wenn sich hundert Menschen in ihre Decken wickeln und auf zu Betten zusammengeschobenen Bänken aneinanderdrängen. Schwach ist das Licht im Bunker und gelblich, es riecht nach Krankheit. Rostige Schächte leiten dürftig frische Luft von draußen hinein. Strom haben sie erst seit zwei Wochen, davor saßen sie im Dunkeln.

Sie warten, tagein, tagaus, auf Frieden und wissen nicht, wie lange noch.

Kaum ein Jahr ist es her, dass an einem kalten Novembertag Menschen auf dem Maidan in Kiew demonstrierten, weil der damalige Präsident Wiktor Janukowytsch das Assoziierungsabkommen mit der EU doch nicht unterzeichnen wollte. Bald schon gingen Hunderttausende auf die Straße. Damals hatten Tarana und die anderen noch ihr gewöhnliches Leben. Nun sind sie zu Kellermenschen geworden. Wie konnte aus Protesten auf dem Maidan binnen weniger Monate ein Krieg werden? Und wie konnte dieser Krieg zu einer Konfrontation zwischen Europa und Russland führen?

***

Kiew, 26. Januar 2013. Der erste Tote, den ich sah, war Michail Schischnewskij, ein Gelegenheitsarbeiter aus Weißrussland. An der Hruschewskyj-Straße unweit des Maidan, dort, wo sich Polizisten und die Sondereinheit Berkut heftige Gefechte mit den Demonstranten lieferten, bohrte sich eine Kugel in seine Brust. Die Staatsmacht hatte auf ihn geschossen, glaubten die Demonstranten. Beweisen konnten sie es nicht.

An einem Sonntag trugen Männer den offenen Sarg mit Schischnewskij in das Michaelkloster im Zentrum Kiews. Er wäre an diesem Tag 26 Jahre alt geworden. Sie hatten ihn in einen Anzug gekleidet, ihm eine gestreifte Krawatte umgebunden und die Haare in die Stirn gekämmt. Tausende waren gekommen, Polizei war nirgends zu sehen, dafür aber Männer in Camouflage-Uniformen, selbsternannte Ordnungshüter mit Stöcken und Baseballschlägern.

Michail Schischnewskij war einer der ersten Toten auf dem Maidan, viele sollten folgen. Er starb, weil die Proteste wenige Tage zuvor eine brutale Wende genommen hatten.

Bis Mitte Januar hatten die Massen fast zwei Monate lang friedlich in der Kälte ausgeharrt, aber nichts war besser geworden, nur schlechter: Erst wurden Studenten von der Staatsmacht zusammengeschlagen, es folgten Gummigeschosse auf Demonstranten und schließlich repressive Gesetze, die durch das Parlament gepeitscht wurden und die Ukraine faktisch zu einer Diktatur machten. Was bei den Protesten auf dem Spiel stand, waren nicht Zollfreiheit oder Einfuhrquoten für Sonnenblumenöl, sondern die Hoffnung, dass mit dem EU-Assoziierungsabkommen endlich Gesetze die Willkür eines korrupten Diktators in die Schranken weisen würden. Gekämpft wurde um Werte, die aus der Perspektive eines demokratieverwöhnten Europäers selbstverständlich sind: dass man gegen eine skrupellose Staatsmacht nicht wehrlos ist. Dass Richter nicht gekauft sind und Polizisten Bürger schützen, nicht berauben. Die Bewegung auf dem Maidan, das wird mittlerweile oft vergessen, begann als ein Aufstand für die Würde.

Als sich aber der Staat radikalisierte, radikalisierten sich auch die Proteste – und mit der Radikalisierung tauchten Rechtsextreme auf. Der getötete Michail Schischnewskij soll ebenfalls einer rechten Gruppierung angehört haben.

Die Tragödie auf dem Maidan bestand jedoch nicht darin, dass rechte Gruppierungen auftauchten. Ja, es gab sie, weil der Maidan von fast allen gesellschaftlichen Gruppen mitgetragen wurde, auch den rechten. Aber sie waren, anders als von russischen Medien behauptet, in der Minderheit und keineswegs die treibende Kraft – dafür aber sicher eine der radikalsten. Die Tragödie des Maidan entfaltete sich in der Bereitschaft zur gnadenlosen Gewalt, mit der beide Seiten davon überzeugt waren, für ihr Land einzutreten. Schusswaffen tauchten auf, in dem hartgetretenen Schnee jener Wintertage lagen häufig metallene Geschosse herum. Omas halfen, Molotowcocktails abzufüllen, ältere Herren, das Kopfsteinpflaster aufzureißen, um damit Polizisten zu bewerfen. Transportbusse der Staatsmacht wurden angezündet, Polizisten durch Schüsse oder Schläge getötet, friedliche Demonstranten von Scharfschützen regelrecht hingerichtet. Mehr als hundert Personen starben während der Proteste. Diese Gewalt hatte die Kraft, die Gesellschaft zu spalten. Die Art, wie mit den Toten umgegangen wurde, stellte sich einer Versöhnung entgegen.

Tschernihiw, Zentralukraine, 7. März 2014. Tatjana Tretjak steht vor dem Grab ihres Sohnes, die Erde ist frisch aufgehäuft. Maxim war ihr einziges Kind. Ein gehorsamer Zwanzigjähriger, der im Dienste des Janukowytsch-Regimes starb. Im November wurde er eingezogen, innere Streitkräfte, im Dezember stand er auf dem Maidan, im Februar war er tot.

Ihr Mann, ein Afghanistanveteran, hat Tatjana Tretjak verboten, über ihren Schmerz zu sprechen. »Man wird denken, du willst dich beklagen. Eine Soldatenmutter beklagt sich nicht.« Aber sie will sich nicht beklagen. Sie will nur ihre Geschichte erzählen, die in jenen Tagen kaum jemand hören will, weil für ihr Leid kein Platz ist.

Es gibt Gesten, die lindern, und Orte, die trösten. Der Maidan ist zu so einem Ort geworden. Dort werden die Getöteten betrauert und zu Helden gemacht, »Himmlische Hundertschaft« werden sie genannt. Überall hängen ihre Fotos, Männer, deren Gesichter zu Ikonen geworden sind. Ihre Namen sind in Marmorplatten eingraviert, täglich liegen frische Blumen davor. Menschen bleiben stehen und umarmen sich, manche weinen. Doch wie groß muss die Einsamkeit, wie groß die Wut sein, wenn der tote Sohn in der Erzählung von Helden und Aufstand keinen Platz hat?

»Ich verstehe nicht, warum man keine Worte dafür findet, die Menschen miteinander zu befrieden. Das Volk ist gespalten. Man hätte nicht als Erstes Ministerposten verteilen, sondern alle miteinander versöhnen sollen.« Als Tatjana Tretjak diese Worte sagt, ist es noch rund eine Woche bis zur Annexion der Krim. Die neue Regierung gibt es erst seit ein paar Tagen. Einige derer, die auf dem Maidan gekämpft haben, werden jetzt mit Ministerposten belohnt.

Tatjana Tretjak weiß bis heute nicht, wer ihren Sohn getötet hat. Als sie im Leichenschauhaus ankam, sagte ihr der Arzt, Maxim sei durch eine 9-Millimeter-Kugel einer Pistole getötet worden. Kurz darauf hieß es, er sei von einem Scharfschützen erschossen worden. Als Tatjana Tretjak dann den Leichnam sah, erschrak sie. Der Körper ihres Sohnes war übersät mit Schrammen und Hämatomen, die offenbar von stumpfen Gegenständen, Eisenstangen vielleicht, herrührten. Sie glaubte, den Boden unter den Füßen zu verlieren: Was hatte man ihrem Sohn angetan?

»Die Art, wie die toten Aktivisten zu Helden und Märtyrern gemacht und zugleich Polizisten und Soldaten dämonisiert wurden, hätte nicht sein dürfen«, sagt sie. »Man hätte allen Respekt erweisen sollen. Niemand möchte unter schlechten Bedingungen leben. Wir alle wollen Veränderungen – aber doch nicht zu diesem Preis und nicht mit solchen Mitteln. Wenn man Menschen bei lebendigem Leib verbrennt und später dafür als Held gefeiert wird – was soll das?«

Tatjana Tretjak kämpft mit sich. Sie könnte die Europäer anklagen oder von einem Komplott sprechen, sie könnte irgendetwas sagen, das ihr den Verlust des Sohnes begreifbarer macht, stattdessen ringt sie mit sich um Maß. Sie redet von der russischen Invasion, von der Gefahr, die alle einen müsste. Sie spricht hastig, ein Satz jagt den nächsten. Vielleicht, weil ihr endlich jemand zuhört, weil sie endlich das Entsetzen, ihr Entsetzen teilen kann – über den Tod des Sohnes und das, was mit ihrem Land geschieht.

Sie steht vor dem Grab ihres Kindes und richtet die Plastikblumen. Maxim liegt auf dem Veteranenfriedhof, und Tatjana Tretjak ist froh über dieses Quantum Ehre. Sie bückt sich, mit der Hand schiebt sie ein wenig Erde zur Seite und füllt in die Kuhle süßen Reis mit Früchten, den sie beim Gottesdienst hat segnen lassen. Sie bekreuzigt sich, ich schaue auf das Grab von Maxim Tretjak und muss an die Namen und die Familien der Toten denken, die im Februar auf dem Maidan erschossen wurden. An Michail Schischnewskij, der seinen 26. Geburtstag nicht mehr erlebt hat. Bei seiner Beerdigung standen vor den Toren der Kirche weinende Frauen, die dem Toten die letzte Ehre erweisen wollten. In ihren Händen hielten sie Zettel mit einer Aufschrift: »Rachel weinte um ihre Kinder«, Matthäus 2, 18. Es ist nur die erste Hälfte des biblischen Satzes. Er geht weiter, aber den Teil hatten die Frauen weggelassen: »Sie wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin.«

***

In der Nacht zum 22. Februar 2014 flieht Wiktor Janukowytsch aus seinem Amt. Der Mann, der über Jahre ein korruptes, repressives System errichtete, um sich maßlos selbst zu bereichern, ist geschlagen. Die Massen haben gewonnen.

Jetzt wäre die Zeit, um innezuhalten. Die Toten zu beerdigen, sie zu betrauern und dann den Aufbruch zu wagen. Das Machtvakuum, das die Demonstranten auf dem Maidan erkämpft haben, müsste nun gefüllt werden. Aber dann nutzt Russland dieses Vakuum. Wenige Tage nach Janukowytschs Flucht schickt Wladimir Putin seine Truppen auf die Krim.

Simferopol, Hauptstadt der Krim, 3. März 2014. Als Oberst Ihor Wadimowytsch Mamtschur endlich die Tür seiner Kaserne öffnet, tritt er hinaus in ein Land, in dem seine Truppen nichts mehr zu sagen haben. Die Krim erlebt ihre vorerst letzten ukrainischen Tage. Unter Mamtschurs Augen zeichnen sich Ringe ab, seine Wangen glühen, seine Hände spielen mit dem Saum seiner zu langen Ärmel. Wenn er über die Ukraine spricht, das Land, dem er sein halbes Leben gedient hat, blickt er verloren zu Boden. Einen Moment lang wirkt er nicht wie ein Soldat, sondern wie ein hilfloser, einsamer Mann. Mamtschur ist Oberst der ukrainischen Kaserne A2542 in Simferopol. Seit 1986 ist er hier stationiert, aber so etwas wie diese gespenstische Invasion, sagt er, habe er noch nicht erlebt.