22,99 €

Mehr erfahren.

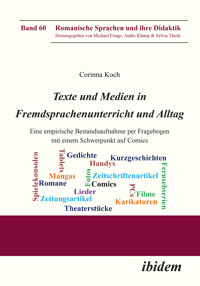

- Herausgeber: ibidem

- Kategorie: Fremdsprachen

- Serie: Romanische Sprachen und ihre Didaktik

- Sprache: Deutsch

Zum Thema Comics im Fremdsprachenunterricht kommen immer wieder zwei widersprüchliche Meinungen auf: zum einen, dass Comics zur jugendlichen Lebenswelt gehören und per se motivieren; zum anderen, dass im Zeitalter der Neuen Medien die Beschäftigung mit Comics nur noch eine „Randbeschäftigung“ von Jugendlichen darstellt und gedruckte Bilder nicht (mehr) zwangsläufig die Aufmerksamkeit von Lernenden erlangen. Mit dem Ziel, diese Hypothesen durch aktuelle, fremdsprachen- und comicspezifische Erkenntnisse zu überprüfen, wurde in vier Jahrgangsstufen dreier Gymnasien in Nordrhein-Westfalen eine Fragebogenstudie mit knapp eintausend Lernenden durchgeführt, die Aufschluss über das aktuelle Nutzungsverhalten und den Motivationswert verschiedener Texte und Medien in Fremdsprachenunterricht und Alltag gibt und die Comickompetenz der Lernenden testet. Die hier vorgelegten Ergebnisse geben hilfreiche Anregungen für den Einsatz von Comics – sowie weiterer Texte und Medien – in der Unterrichtspraxis, für Folgestudien und die fachdidaktische Weiterarbeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

ibidem-Verlag, Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

Danksagung

1. Einleitung

2. Forschungsstand zu Comics, Erkenntnisinteresse und Fragestellungen

3. Forschungsdesign

3.1. Forschungsmethode

3.2. Aufbau des Fragebogens

3.3. Durchführung der Befragung

3.4. Vorgehen bei der Datenauswertung

4. Ergebnisse und Diskussion

4.1. Stichprobenbeschreibung

4.2. Texte und Medien im Alltag der Lernenden

4.2.1. Medienbesitz der Lernenden – Ergebnisse

4.2.2. Medienbesitz der Lernenden – Diskussion

4.2.3. Nutzung von Texten und Medien im Alltag – Ergebnisse

4.2.4. Nutzung von Texten und Medien im Alltag – Diskussion

4.3. Texte und Medien im Fremdsprachenunterricht

4.3.1. Texte und Medien im Englischunterricht – Ergebnisse

4.3.2. Texte und Medien im Französischunterricht – Ergebnisse

4.3.3. Texte und Medien im Lateinunterricht – Ergebnisse

4.3.4. Texte und Medien im Fremdsprachenunterricht – Diskussion

4.4. Wünsche zu Texten und Medien im Fremdsprachenunterricht

4.4.1. Wünsche zu Texten und Medien im FSU – Ergebnisse

4.4.2. Wünsche zu Texten und Medien im FSU – Diskussion

4.5. Bekanntheit von Comichelden

4.5.1. Bekanntheit von Comichelden – Ergebnisse

4.5.2. Bekanntheit von Comichelden – Diskussion

4.6. Comickompetenz der Lernenden

4.6.1. Comickompetenz der Lernenden – Ergebnisse

4.6.2. Comickompetenz der Lernenden – Diskussion

4.7. Comicmotivation der Lernenden

4.7.1. Comicmotivation der Lernenden – Ergebnisse

4.7.2. Comicmotivation der Lernenden – Diskussion

5. Konsequenzen für Fremdsprachendidaktik und -unterricht

6. Literaturverzeichnis

7. Anhang

Romanische Sprachen und ihre Didaktik

Impressum

Danksagung

Die Durchführung der vorliegenden Studie wäre ohne die Bereitschaft und Mitwirkung der Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der drei Gymnasien nicht möglich gewesen. Ihnen allen gilt mein ausdrücklicher Dank. Für die Unterstützung bei der Durchführung, Auswertung und Korrektur danke ich meinem Hilfskräfteteam, allen voran Eva-Lotta Terberger, sowie Oliver Hörstmeier für die SPSS-Einführung.

1. Einleitung

Der Ursprung der vorliegenden Fragebogenstudie geht auf zwei gegensätzliche Einschätzungen zu Comics und Jugendlichen hinsichtlich des Einsatzes dieser Textgattung im Fremdsprachenunterricht zurück, die sich sowohl in der fachdidaktischen Literatur als auch in informellen Gesprächen mit Fremdsprachenlehrkräften und Ausbildern in den letzten Jahren immer wieder gezeigt haben:

Auf der einen Seite wird vielfach zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei Comics um eine Textgattung handelt, „die Schüler häufig gern lesen und mit der sie sich zweifelsohne in ihrem Alltag beschäftigen“ (Thiele 2013, 32; vgl. auch Leupold 2002, 341). Es wird somit davon ausgegangen, dass Jugendliche Comics rezipieren und schätzen, so dass Lehrkräfte mit dem „lernpsychologischen Faktor der Motivationssteigerung“ (Nieweler 2006, 217; vgl. auch Bermejo Muñoz & Vernal Schmidt 2016, 14; Klün 2007, 142; Polleti 1993, 184) rechnen und auf vorhandene „Techniken der Rezeption des Wort-Bild-Mediums“ (Leupold 2002, 341) zählen können – wobei bezüglich letzterem Punkt eingeräumt wird, dass diese „unterschiedlich gut“ (ebd.) sein können. Zusammenfassend lässt sich diese Position folgendermaßen festhalten: Comics gehören zur jugendlichen Lebenswelt und motivieren per se.

Auf der anderen Seite finden sich zunehmend Studien und Äußerungen, die betonen, dass Comics im Zeitalter der Neuen Medien nur noch eine „Randbeschäftigung“ (Treumann et al. 2007, 142 und 146) von Jugendlichen darstellen (vgl. auch Berndt 2014, 49; Dittmar 2011, 7) und gedruckte Bilder nicht (mehr) zwangsläufig die Aufmerksamkeit von Lernenden erlangen können. Dies zieht auch die Frage mit sich, welche Comichelden den Lernenden überhaupt bekannt sind und wie es um ihre Kompetenz bestellt ist, Comics zu rezipieren. Resümierend lässt sich diese Position folgendermaßen festhalten: Comics sind heutzutage kein bedeutsamer Teil der jugendlichen Lebenswelt mehr und motivieren nicht in gleichem Maße wie bewegte Bilder.

Aus diesem Widerspruch ist das Erkenntnisinteresse entstanden zu ergründen, ob heutige Lernende Comics in ihrem Alltag rezipieren, inwiefern Comics im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden, was sich Lernende diesbezüglich wünschen sowie – in Bezug auf ihre Comickenntnisse und -kompetenz – welche Helden fremdsprachlicher Comics die Lernenden kennen und wie es um ihre Kompetenz bei der Comicrezeption bestellt ist. Gerade weil vermutet wird, dass andere Texte und Medien Comics in Sachen Beliebtheit Konkurrenz machen, liegt es nahe, Angaben zu Alltagsrezeption, Einsatz im Fremdsprachenunterricht und diesbezüglichen Wünschen nicht auf Comics zu beschränken, sondern jeweils Informationen zu weiteren relevanten Texten und Medien zu erheben. Die vorliegende Studie legt somit zwar ihren Schwerpunkt auf Comics, die ermittelten Ergebnisse bieten jedoch gleichzeitig wertvolle Hinweise zur häuslichen Verwendung sowie zum Einsatz im Fremdsprachenunterricht und der diesbezüglichen Wünsche der Lernenden hinsichtlich folgender Texte und Medien: Romane, Kurzgeschichten, Gedichte, Zeitungsartikel, Zeitschriftenartikel, Comics, Mangas, Karikaturen, Fotos, Lieder/Musik, Filme, Fernsehserien, Theaterstücke, Handys/Smart-/iPhones, Tablets/iPads, Laptops/Computer und Spielekonsolen.

Im Rahmen eines weiten Textbegriffs könnten Romane, Kurzgeschichten, Gedichte, Zeitungsartikel, Zeitschriftenartikel, Comics, Mangas, Karikaturen, Fotos, Lieder/Musik, Filme, Fernsehserien und Theaterstücke unter „Texte“ gefasst werden sowie Handys/Smart-/iPhones, Tablets/iPads, Laptops/Computer und Spielekonsolen unter „Medien“. Da eine klare Unterscheidung zwischen Text und Medium für die vorliegende Studie jedoch nicht von größerer Bedeutung ist und um die Lernenden nicht zu verwirren, wird im Fragebogen selbst immer von „Texten und Medien“ gesprochen, ohne eine Differenzierung vorzunehmen. Für die Auswertung der Studie ist v.a. die Unterscheidung in Neue Medien und – äquivalent dazu – in Alte Medien entscheidend. Als Kriterium für die Unterscheidung wird hier die elektronische Übermittlung von Daten herangezogen. Ist im Folgenden von Neuen Medien die Rede, bezeichnet dieser Begriff somit alle elektronischen Geräte (Handys/Smart-/iPhones, Tablets/iPads, Laptops/Computer und Spielekonsolen) sowie die genannten Datenformate, die diese transportieren (Fotos, Lieder/Musik, Filme und Fernsehserien). Unter Alten Medien sind gedruckte, also nicht-elektronische Texte in weiterem Sinne zu verstehen (Romane, Kurzgeschichten, Gedichte, Zeitungsartikel, Zeitschriftenartikel, Comics, Mangas, Karikaturen und Theaterstücke).

Vor allem die Ergebnisdarstellung ist bewusst so verfasst, dass je nach Interesse auch nur einzelne Teilkapitel gelesen werden können, wenn z.B. lediglich Informationen zu einem Text oder Medium gesucht werden. Dadurch kommt es bei der Gesamtlektüre notwendigerweise zu Redundanzen, die jedoch zur genauen Darstellung der umfänglichen Ergebnisse unvermeidlich erscheinen. Die Ergebnisdiskussionen führen jeweils die wichtigsten Erkenntnisse bestimmter Teilkapitel mit Rückbezug auf die darin beantworteten Teilfragestellungen zusammen und interpretieren diese. Daher sind die Diskussionskapitel für jemanden, der sich lediglich einen ersten Überblick verschaffen will, ggf. am gewinnbringendsten zu lesen und können bei Bedarf durch die Lektüre der Einzelergebnisse unterfüttert werden. Befragt wurden, um die vorliegenden Ergebnisse zu generieren, wie noch detailliert erläutert wird, 932 Schülerinnen und Schüler dreier nordrhein-westfälischer Gymnasien. Da diese konkreten Lernenden v.a. Aussagen zum Unterricht in den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Latein treffen konnten, liegt auf diesen dreien der Schwerpunkt. Für Spanisch sind die Fallzahlen so gering, dass keine valide Einzelauswertung möglich war.

Das nachfolgende Kapitel 2 widmet sich zunächst dem Forschungsstand zu Comics und diskutiert die kulturelle Bedeutung, gattungsspezifische Merkmale und das fremdsprachendidaktisches Potenzial, bevor das Erkenntnisinteresse der Studie und die konkreten Teilfragestellungen präzisiert werden. Kapitel 3 stellt das Forschungsdesign vor: Auf eine Begründung der gewählten Forschungsmethode folgen Ausführungen zum Aufbau des Fragebogens sowie zur Durchführung der Befragung und dem Vorgehen bei der Datenauswertung. Kapitel 4 stellt anschließend die gewonnenen Ergebnissen vor und interpretiert diese, bevor in Kapitel 5 aus den Ergebnissen resultierende Konsequenzen für die Fremdsprachendidaktik formuliert werden. Die Anhänge enthalten die Fragebögen sowie die Anschreiben an die Schulleitung, die Lehrkraft und die Erziehungsberechtigten der Lernenden – letztere auch um Beispiele für weitere Studien zu liefern.

2. Forschungsstand zu Comics, Erkenntnisinteresse und Fragestellungen

Zahlreiche divergierende Comicdefinitionen machen es notwendig, zunächst festzuhalten, was im Folgenden unter „Comic“ verstanden wird. In loser Anlehnung an Dietrich Grünewald (vgl. Grünewald 2010, 20-21) wird ein Comic hier verstanden als eine statische, narrative Folge gezeichneter Bilder, die optional durch Text ergänzt werden kann (vgl. Koch 2013, 33). Auch eine reine Bildergeschichte ist somit ein Comic und eignet sich trotz der Abwesenheit fremdsprachlichen Textes für den Fremdsprachenunterricht, weil die Bilder zur Versprachlichung einladen (vgl. auch Groensteen 2014, 35; Dittmar 2011, 12). Eine zusammenhängende Folge, d.h. Sequentialität, entsteht im Comic „durch das Schaffen von Zusammenhängen zwischen den einzelnen Bildern und gegebenenfalls Textstücken, die nebeneinander abgebildet sind“ (Dittmar 2011, 44).

Kulturelle Bedeutung von Comics in Deutschland und den Zielkulturen

Heutzutage sind Comics „ein globales, komplexes Phänomen der Populärkultur“ (Friedel 2014, 2). Vor allem in Deutschland – im Rahmen der nachfolgenden Studie stehen Fremdsprachenlernende im Zentrum, die in Deutschland leben, – hatten Comics jedoch lange einen schweren Stand und haben ihn teilweise heute noch. Auch in anderen, hier durch die gängigen Schulfremdsprachen relevanten Ländern wie den USA, Frankreich und Belgien attestierten Anti-Comic-Kampagnen in den 1950er Jahren einen negativen Einfluss von Comics auf die Jugend und steuerten damit zu ihrem teilweise bis heute noch schlechten Ruf bei (vgl. Schüwer 2005, 3; Berthou & Martin 2015, 6). In den USA und dem frankobelgischen Raum bildete sich jedoch in den letzten Jahrzehnten eine „lebendige Comickultur“ (Grünewald 2014, 42) heraus, während in Deutschland Comics bis heute nicht flächendeckend ernst genommen werden. Ein erster Aufschwung in den 1970er Jahren erreichte lediglich die Aufwertung von Comics in bestimmten Gruppen: „Die Präsenz der Comics an Schulen und Hochschulen war eher marginal, in Presse, Funk und Fernsehen fand ihre Reflexion so gut wie nicht statt“ (ebd., 43). In Spanien florierte die landeseigene Comicindustrie nicht zuletzt dadurch, dass zeitweilig amerikanische Abenteuercomics verboten wurden. So wurden eigene Superhelden-Figuren wie El Capitán Trueno geschaffen (vgl. Hertrampf 2016, 5). Grundsätzlich kann dem spanischen und hispanoamerikanischen Raum wie dem US-amerikanischen und frankobelgischen eine lange und vielfältige Comictradition attestiert werden, flankiert durch Comic-Salons, diverse Auszeichnungen und zahlreiche Comichelden von internationaler Bekanntheit, die Teil des spanischsprachigen kollektiven Gedächtnisses sind und zu den wichtigsten hispanophonen Erinnerungsorten zählen (vgl. ebd.).

In Frankreich sorgte Literatur- und Filmkritiker Francis Lacassin bereits 1971 für die offizielle Aufnahme von Comics als „neunte Kunst“ in die Grande Encyclopédie Alphabétique Larousse, wohingegen in Deutschland erst die Veröffentlichung der zweiteiligen, deutschen Ausgabe von Art Spiegelmans Maus 1989 und 1991, für die Spiegelman 1992 mit dem Pulitzerpreis geehrt wurde, als Meilenstein der gesellschaftlichen Anerkennung gilt (vgl. Thiessen 2012, 42). Der Blick eines Kindes auf seinen Vater als Auschwitzüberlebenden und seine Mutter zeigte der deutschen Öffentlichkeit, „dass Comics mehr als triviale Unterhaltung sein und auf ihre eigene künstlerische Weise anspruchsvoll ernste Themen aufgreifen können“ (Grünewald 2014, 45) und „stets auch Spiegel gesellschaftlicher Befindlichkeiten“ (Knigge 2014, 12) sind sowie „Ängste, Nöte und die Träume ihrer Epoche“ (ebd.) konservieren.

Einen weiteren entscheidenden Impuls lieferte die Bezeichnung Graphic Novel, die den erfolgreichen Versuch darstellt, v.a. längere und ernsthaftere Comics für Erwachsene gesellschaftsfähig zu machen: „In Feuilletons diskutiert, in Museen ausgestellt, an Universitäten erforscht und im Schulunterricht eingesetzt, sind Comics [seit dem Aufkommen von Graphic Novels] heute weitgehend kulturell akzeptiert“ (Friedel 2014, 2; Ergänzung: C.K.; vgl. auch Mälzer 2015, 12-13). Dabei ist die Sichtweise auf Comics als „graphische Literatur“ nicht neu: Bereits Rodolphe Töpffer, „wesentlicher Wegbereiter des modernen Comics, tituliert seine ab 1827 aufgezeichneten und von Goethe bewunderten ‚Genfer Novellen‘ als ‚Literatur in Bildern‘“ (Knigge 2014, 12). Seine „littérature en estampes“ hatte sogar didaktische Ziele, denn er setzte sie im Schulunterricht ein (vgl. Berthou & Martin 2015, 5). Dennoch kann durch das Aufkommen graphischer Romane nun auch in Deutschland zumindest von einer zunehmenden kulturellen Akzeptanz gesprochen werden (vgl. Grünewald 2014, 47), auch wenn kein Vergleich zur florierenden, staatlich geförderten Comickultur im frankobelgischen, spanischen, hispano- oder US-amerikanischen Raum hergestellt (vgl. z.B. Groensteen 2014, 36; Koch 2013, 31; Hertrampf 2010) und bezüglich des Schulunterrichts bei Weitem nicht von einem flächendeckenden Einsatz gesprochen werden kann.

Genrevielfalt und graphisches Ausdruckspotenzial

Andreas Knigge bezeichnet die Tatsache, dass „Comic“ als zentrale Bezeichnung für die Vielfalt an narrativen Bildgeschichten beibehalten wurde, als „ein in der neueren Kulturgeschichte beispielloses Missverständnis“ (Knigge 2014, 12), denn „Comics kennen inhaltlich keinerlei Einschränkung“ (Grünewald 1984, 27) auf komische Geschichten, sondern decken alle bekannten Genres und Themen ab (vgl. u.a. Dittmar 2011, 184; Friedel 2014, 2). Auch im Englischen und Spanischen weisen die Begriffe „comic (book)“ bzw. „cómic“ bis heute auf die ursprüngliche Komik der Gattung hin, wobei im Spanischen zusätzlich „tebeo“, auch als Abkürzung „TBO“, und „historieta“ – sowie regional noch einige weitere Begriffe (vgl. Hertrampf 2016, 4) – geläufig sind. Das Französische verweist mit „bandes dessinées“ hingegen lediglich auf die gezeichneten Bildreihen. Im Folgenden wird „Comic“ als Oberbegriff verwendet und impliziert dabei, wie die anfängliche Definition verdeutlicht, alle Genres und Spielarten inklusive lustigen, fantastischen, abenteuerlichen, historischen, (auto-)biographischen und generell ernsthaften Geschichten, die bei größerer Textlastigkeit, Komplexität und Länge seit einiger Zeit eben auch als graphische Romane bezeichnet werden (vgl. u.a. Dittmar 2011, 50; Hallet 2012a, 2; Bermejo Muñoz & Vernal Schmidt 2016, 15; Hertrampf 2016, 4).1 Eine klare Definition von Graphic Novel kann jedoch nicht geliefert werden, da teilweise ein und dasselbe Werk mal als Comic, mal als Graphic Novel bezeichnet wird – die Übergänge sind somit fließend, wie auch Ulrike C. Lange im Basisartikel zum gleichnamigen Themenheft der Zeitschrift Der Fremdsprachliche Unterricht Französisch hervorhebt und zugleich festhält, dass dies für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht jedoch keine unmittelbaren Probleme birgt (vgl. Lange 2014, 3).

Die Vielfalt des Comics spiegelt sich auch in den vielfältigen Zeichenstilen wider, die je nach Genre und Darstellungsabsicht verschiedene Farbgebungen, Strichführungen und unterschiedliche Grade von Realitätsnähe und Abstraktion beinhalten können. Der bekannteste, frankobelgische Stil, die sogenannte „ligne claire“, geht auf Hergé zurück, der diesen Stil in seiner 1929 begonnenen Serie Tintin (Tim und Struppi) entwickelt und „mit der er die Ästhetik der Comics in Westeuropa über Jahrzehnte hinweg prägt“ (Knigge 2014, 14). Der Stil lebt von klaren Konturen und einfarbigen Flächen, ohne Farbverläufe. Ziel ist es, dass sich möglichst viele mit den Protagonisten identifizieren können, denn:

Je detaillierter – und damit individueller – Gesichter dargestellt sind, umso weniger allgemeingültig sind sie: Der Leser sieht sie nicht mehr als Maske oder Leerform, die er mit seinen Vorstellungen füllt, sondern als Beschreibung eines Charakters und dessen spezifischen Aussehens, das er über die Abbildung vorgestellt bekommt (Dittmar 2011, 152).

Dieser Theorie nach ist es somit leichter, sich mit Comicfiguren zu identifizieren „als mit realen Schauspielern oder anderen Menschen“ (Thiessen 2012, 40), wodurch Comics die Einbeziehung des Lesenden – auch innerhalb des Fremdsprachenunterrichts – begünstigen. Damit einher geht auch das Potenzial von Comics, komplexe Themen verständlich darzustellen, da sie durch ihre Verfremdung einen konzentrierten Zugang zu rein sprachlich schwierig darzustellenden Sachverhalten ermöglichen (vgl. Thiessen 2012, III), worin ein weiterer Grund liegt, warum Comics für den Fremdsprachenunterricht verschiedener Altersgruppen von großem Interesse sind. Ist hingegen eine möglichst realistische Darstellung, z.B. einer vergangenen Epoche gewünscht, eignen sich auch realistisch gezeichnete Comics für den Unterricht – es hängt somit vom Lernziel und vom Thema ab, welcher Comicstil sich anbietet.

Stellenwert von Comics in der nationalen und internationalen Forschung

Neben medienwirksamen Einzelbeispielen wie der dreijährigen Gastprofessur des Franzosen Benoît Peeters für graphische Fiktion und Comic-Kunst an der Universität von Lancaster, die als erste Universität Großbritanniens eine Comic-Professur eingerichtet und damit ein großes Medienecho hervorgerufen hat (vgl. z.B. Lauzier 2015; Zaschke 2015), zeigen v.a. einschlägige Publikationen zum Comic (vgl. z.B. McCloud 2001; Schüwer 2008) sowie verschiedene Institutionen und Zeitschriften die zunehmende interdisziplinäre Bedeutung von Comics im Forschungskontext. Zu nennen sind diesbezüglich in Deutschland u.a. das Institut für Jugendbuchforschung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main2, das seit den 1960er Jahren eine Comicbibliothek aufbaut, die Arbeitsstelle für Graphische Literatur (ArGL)3 an der Universität Hamburg, das Institut für Germanistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn mit ihrer „Bonner Online-Bibliographie zur Comicforschung“4 sowie die Gesellschaft für Comicforschung (ComFor)5, die sich seit 2004 der interdisziplinären Vernetzung von Comicforschung widmet (vgl. u.a. Grünewald 2014, 47). Auch international zeugen die Comic Scholarship Annotated Bibliographies6, die comics research bibliography7 sowie die Zeitschriften International Journal of Comic Art8, European Comic Art9 und Comicalités. Études de culture graphique10 exemplarisch vom steigenden interdisziplinären Interesse an Comics in der Forschung (vgl. u.a. Berthou & Martin 2015, 8). Deutsche Comics spielen dabei im Vergleich zu englisch- und französisch- sowie japanischsprachigen eine deutlich geringere Rolle und auch an deutschen Universitäten ist Comicforschung „nur punktuell verankert“ (Galter 2012; vgl. Thiessen 2012, 42).

Comics in der fremdsprachendidaktischen Literatur

Auch wenn die oben genannten Publikationen, Institute und Zeitschriften bereits deutlich machen, dass für die Fremdsprachendidaktik zunehmend mehr bezugswissenschaftliche Orientierungspunkte zur Verfügung stehen, bleibt die Frage nach der aktuellen Bedeutung von Comics in der Fremdsprachendidaktik. Dass Comics fremdsprachendidaktisches Potenzial bieten, ist im In- wie im Ausland bereits zahlreich festgehalten und an Beispielen exemplifiziert worden, obwohl hinsichtlich der systematischen fachdidaktischen Erarbeitung und des tatsächlichen Einsatzes im Fremdsprachenunterricht dennoch weiterhin Forschungsbedarf besteht. Zudem müsste überprüft werden, mit welchen Lernzielen Comics eingesetzt werden und ob dieser Einsatz ihr Potenzial wirklich ausschöpft:

Alors même qu’il est admis que la bande dessinée peut être une ressource pour enseigner, elle est quasiment absente des programmes de français. Au demeurant, les œuvres du neuvième art sont surtout conçues dans le monde scolaire comme des aides pédagogiques, rarement comme des œuvres en soi, méritant une étude propre (Aquatias in Berthou 2015).

Eine Überprüfung der Art und Weise des Einsatzes von Comics – in fachdidaktischen Vorschlägen oder im tatsächlichen Unterricht – kann und soll im Rahmen der vorliegenden Studie nicht stattfinden. Nichtsdestotrotz soll ein Blick auf den Stellenwert von Comics in fremdsprachendidaktischen Veröffentlichungen einen Anhaltspunkt auf die ihnen aktuell zugeschriebene fremdsprachendidaktische Bedeutung liefern.

Von besonderem Gewicht für die Fremdsprachendidaktik sind die fachdidaktischen Zeitschriften. Für den Englischunterricht widmete die Zeitschrift Praxis Fremdsprachenunterricht Englisch Comics ein Themenheft mit dem Titel

„Wort trifft Bild“ (3/2014) (vgl. Bland 2014, Ludwig 2014a, Ludwig 2014b, Uzuner 2014, Nijhawan 2014, Elsner & Ludwig 2014)11.

In Der Fremdsprachliche Unterricht Englisch sind ebenfalls zwei Themenhefte zu Comics erschienen:

„Graphic Novels“ (117/2012) (vgl. Hallet 2012a, Henseler 2012, Kimes-Link & Steininger 2012a, Panknin & Wieland 2012, Schäfers 2012, Kimes-Link & Steininger 2012b, Hallet 2012b, Schröter & Herrmann 2012) und

„Teaching Comics“ (73/2005) (vgl. Schüwer 2005, Doff & Wanders 2005, Gubesch & Schüwer 2005, Hochbruck & Hochbruck 2005, Moormann & Zerweck 2005, Thaler 2005, Hesse 2005).

Für den Spanischunterricht erschien 2016 fast zeitgleich in den Zeitschriften Der Fremdsprachliche Unterricht Spanisch sowie Hispanorama das jeweils erste Themenheft zu Comics, was die Aktualität der Textgattung für den Spanischunterricht unterstreicht:

„Cómic“ (54/2016) in Der Fremdsprachliche Unterricht Spanisch (vgl. Hertrampf 2016, del Valle 2016, Manseck & Wirthmann 2016, Büter & Koch 2016, Popp 2016, von Kahlden 2016, Liebig 2016, Ángeles Castrillejo 2016a, Ángeles Castrillejo 2016b, Koch & Sommerfeldt 2016) und

„Graphic novels im Spanischunterricht“ (152/2016) in Hispanorama (vgl. Bermejo Muñoz & Vernal Schmidt 2016, Remmert 2016, Suárez Vega 2016, Vernal Schmidt 2016, Abós & Basar 2016, Kolbe 2016).

Der Französischunterricht legt hingegen bereits seit mehr als 20 Jahren besonderen Wert auf Themenhefte zu Comics. In Der Fremdsprachliche Unterricht Französisch erschienen bereits die folgenden:

„Le roman graphique“ (131/2014) (vgl. Lange 2014, Rogner 2014, Harms 2014, Koch 2014a, Sistig 2014, Schwemer 2014, Letz & Lintanf 2014),

„BD, La vie en bulles“ (97/2009) (vgl. Vignaud 2009a, Blume 2009a, Boisson-Zaric & Escalier 2009, Vignaud 2009b, Vignaud 2009c, Blume 2009b, Vignaud 2009d, Vignaud 2009e),

„BD + Spracharbeit“ (74-75/2005) (vgl. Kohl 2005a, Kohl 2005b, Nessler-Matuttis 2005, Kohl 2005c, Kohl 2005d, Kohl 2005e, Kohl 2005f, Kohl 2005g, Kolacki 2005) und

„Bandes dessinées“ (22/1996) (vgl. Kahl 1996, Christophel 1996a, Boiron 1996, Imgrund 1996, Christophel 1996b, Hagge 1996, Sword 1996, Reinfried 1996, Vignaud 1996a, Vignaud 1996b, Vignaud 1996c, Walther 1996).

In diesen Themenheften und darüber hinaus erschienenen Einzelbeiträgen lassen sich für den Französischunterricht über die Jahre hinweg immer wieder bestimmte, auch außerhalb des Unterrichts besonders bekannte Comichelden finden, z.B.

Asterix und Obelix (vgl. Ploquín & Rolland 1999, Weiß 1998, Bähr 1995, Bursch 1983, Boos 1992, Albes 1987, Baudry 1986, Meidt 1976, Meidt 1979, Walter 1977),

Tim und Struppi (Tintin) (vgl. Deharde & Lück-Hildebrandt 2008, Meer-Walter 2000, Arnold 1998a, Arnold 1998b, Gabel 1996, Heidrich & Hagge 1989) und

Titeuf(vgl. Merlin 2013, Blume 2009a, Jopp-Lachner 2003, Kohl 2005g, Kolacki 2005),

aber auch weitere (mehr oder weniger bekannte) frankobelgische Comichelden sind in den veröffentlichten fachdidaktischen Vorschlägen anzutreffen:

Die Schlümpfe (vgl. Meer-Walter 2000, Mertens 1998, Hochstein-Peschen 1979),

Lucky Luke(Meer-Walter 2000) sowie

Adèle Blanc-Sec (vgl. Koch 2011, Hagge 1996) und

Gaston Lagaffe (vgl. Kohl 2005d).

Für das Fach Englisch spielen

verschiedene Superhelden (vgl. Eisenmann 2013, Aue 2008, Behrendt & Schüwer 2008),

Die Peanuts (vgl. z.B. Docwra 1991 und 1992) und

Die Simpsons (vgl. z.B. Nijhawan 2014, Pranz & Basseler 2005) eine Rolle.

Für den Spanischunterricht finden sich vereinzelt Helden wie

Clever und Smart (vgl. Koch 2014b) sowie

Mafalda (vgl. Scheppelmann & Grovas Iturmendi 1995, Liebig 2016).

Letztere schaffte es sogar in die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift DerFremdsprachliche Unterricht Spanisch zum 50. Heft im Jahr 2015, in der neun einflussreiche personalidades der spanischsprachigen Welt vorgestellt wurden, die bedingungslos für ihre Überzeugungen einstehen.12 Der enthaltene Beitrag, „Mafalda. Una heroína de hoy y de siempre“, zielt auf eine kreative Charakterisierung der Hauptcharaktere ab (vgl. Sánchez Serdá 2015, 12-15). Im Beitrag „Aprender español con Mafalda y todos los sentidos: actividades para las clases de lengua y cultura argentina“ von Eva Balada Rosa betont die Autorin zudem:

El uso de […] cómics en la clase de ELE es siempre un tema de actualidad. Pocas tiras cómicas parecen más aptas para el aula que las de Mafalda. [...] supone una herramienta pedagógica idónea para las clases de lengua y cultura para aprendientes de cualquier edad (Balada Rosa 2016, 32).

Auf die Frage, welche Comichelden heutige Fremdsprachenlernende erkennen und benennen können, soll der anschließende Fragebogen eine Antwort liefern.

Für die Englischdidaktik sind vor Kurzem zudem zwei Sammelbände u.a. zum Einsatz von Comics im Englischunterricht erschienen: Teaching Comics in the Foreign Language Classroom (Ludwig & Pointner 2013) und Films, Graphic Novels & Visuals: Developing Multiliteracies in Foreign Language Education. An Interdisciplinary Approach (Elsner & Helff & Viebrock 2013).

Empirische Studien sind bisher nur wenige nennenswerte durchgeführt worden, die Hinweise zur Auseinandersetzung Jugendlicher mit Comics in Alltag und Fremdsprachenunterricht liefern. Ergebnisse dieser wenigen Studien (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2014; Lukesch et al. 1990; Grünewald 1984) werden im folgenden Kapitel in die Diskussion der im Rahmen der hier vorliegenden Fragebogenstudie gewonnenen Ergebnisse integriert.

Die theoretischen wissenschaftlichen Erkenntnisse haben mittlerweile auch Einzug in nicht-wissenschaftliche Veröffentlichungen gehalten. In der bekannten Kinderreihe pixi Wissen – einfach gut erklärt gibt es beispielsweise ein Büchlein mit dem Titel Comic und Manga (Schikowski & Wirbeleit 2011), das Kindern Comics erklärt. Die Autoren wurden von einem Literaturwissenschaftler und einer Grundschullehrerin beraten und bewegen sich bemerkenswert nah am aktuellen Forschungsstand und erläutern in klaren Worten auf nur 29 kleinen Seiten die wichtigsten Elemente von Comics: Beginnend mit einer knappen Definition, die Sequentialität, Text-Bild-Verhältnis und Fachbegriffe wie „Panel“ enthält, über Gattungsspezifika wie Sprechblasen, Lautmalereien, Bewegungslinien und Symbole sowie Vergleiche zu anderen Medien wie Film und Roman inklusive Adaptionen und den verschiedenen Rezeptionsweisen bis hin zu Graphic Novels, Genrevielfalt, Geschichte des Comics – von Höhlenmalerei und dem Wandteppich von Bayeux über die Erfindung des Drucks – sowie dem aktuellen globalen sowie kulturspezifischen Phänomen Comic mit Schwerpunkten auf den USA, Frankreich und Belgien sowie Japan und Deutschland. Auch den internationalen Stellenwert deutscher Comics gibt das Büchlein wieder – „Aber trotz des Erfolgs deutscher Serien sind ausländische Comics in Deutschland beliebter“ (ebd., 16) – und erwähnt zudem wichtige Veranstaltungen wie Comicbörsen, -festivals und -salons. Abschließend gibt es eine Anleitung, wie Kinder selbst Comics zeichnen können, eine Rätselseite, ein Lexikon und ein Wissensquiz. Könnte man bei allen Fremdsprachenlernenden von diesem Wissen ausgehen, könnte man im Unterricht direkt in medias res beginnen.

Comics in Bildungsstandards und Lehrplänen

Weder die bundesweit geltenden Bildungsstandards für die erste und fortgeführte Fremdsprache (vgl. KMK 2003 und 2012) erwähnen Comics als potenziellen Unterrichtsgegenstand noch findet sich in den gymnasialen Englisch- (vgl. Ministerium 2007 und 2013) und Spanisch-Kernlehrplänen (vgl. Ministerium 2009 und 2014b) des Landes Nordrhein-Westfalen, die hier aufgrund ihrer Bedeutung für die nachfolgende Studie herangezogen werden, weder in der Sekundarstufe I noch in der Sekundarstufe II ein expliziter Hinweis auf Comics. Alle erwähnen jedoch diskontinuierliche Texte als zu behandelnde Textsorte, so dass sich der Einsatz der Textgattung im Englisch- und Spanischunterricht nichtsdestotrotz rechtfertigen lässt. Wie bereits durch die Anzahl der Themenhefte zu Comics deutlich wurde, spielen Comics im Französischunterricht jedoch schon seit Längerem eine große Rolle. Dies spiegelt sich auch in den Lehrplänen wider.

In den gymnasialen NRW-Kernlehrplänen für Französisch finden sich vielfältige Hinweise auf Comicfiguren und bandes dessinées: Für Französisch ab Jahrgangsstufe 6 werden in den Kompetenzerwartungen am Ende des ersten Lernjahres „Comicfiguren“ bereits als „wichtige französische (bzw. frankophone) Persönlichkeiten und Figuren“ (Ministerium 2008, 23) unter interkultureller Kompetenz im Bereich „Orientierungswissen“ aufgeführt. Auch unter „Werte, Haltungen und Einstellungen“ wird erwartet, dass die Lernenden bereit und in der Lage sind, „ihre Lebenswelt nach Spuren der französischen Sprache und frankophonen Kulturen zu erkunden (u.a. [...] Figuren aus bandes dessinées […])“ (ebd., 24; vgl. auch ebd., 45 für Französisch ab Jahrgangsstufe 8). Für das Ende der Jahrgangsstufe 9 wird bei Französisch ab Jahrgangsstufe 6 zudem in Bezug auf den Umgang mit Texten und Medien erwartet, dass Lernende „Arbeitstechniken und Methoden einsetzen [können], um die Aussage und Wirkung von einfachen authentischen Texten zu erkunden“ (ebd., 39) und dazu zählen auch bandes dessinées in der Kategorie „einfache, mehrfach kodierte Texte“ (vgl. ebd.). Für die Sekundarstufe II sind bandes dessinées zudem am Ende aller drei Jahrgangsstufen und sowohl für Französisch als neueinsetzende als auch als fortgeführte Fremdsprache unter diskontinuierlichen Texten als zu behandelnde Textsorte explizit aufgeführt (vgl. Ministerium 2014a, 25, 34 und 43).

Gattungsspezifische Merkmale und ihr fremdsprachendidaktisches Potenzial

Die Verankerung diskontinuierlicher Texte in allen Lehrplänen belegt, dass die kompetente Rezeption von Text-Bild-Kombinationen für die Verwendung der Fremdsprache von Bedeutung ist. Die erschienenen fachdidaktischen Veröffentlichungen konkret zu Comics im Fremdsprachenunterricht zeigen zudem, dass ihre kulturelle Bedeutung und ihr Potenzial für den Fremdsprachenunterricht bereits erkannt worden sind. Das besondere Potenzial von Comics, das sie für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht prädestiniert, ergibt sich – neben ihrer kulturellen Bedeutung in den Zielkulturen – v.a. aus ihren gattungsspezifischen Merkmalen. Das Erzählen durch eine statische, narrative Folge gezeichneter Bilder ist das zentrale Erkennungsmerkmal von Comics, die „Mehrheit der Comics präsentiert sich jedoch in gemischter Form“ (Groensteen 2014, 35), also als Text-Bild-Kombination. Text und Bild verhalten sich dabei komplementär und ergänzen sich in ihrer Bedeutung für die Erzählung (vgl. Dittmar 2011, 47). Die Erzählung basiert somit zwar auf reiner Visualität, die nur über einen Sinn, den Sehsinn, aufgenommen wird (vgl. Mälzer 2014, 636), nutzt jedoch durch Text und Bild zwei Zeichensysteme, die zeitweise miteinander verschmelzen, z.B. wenn Lautmalereien sowohl sprachliche als auch bildliche Elemente in sich vereinen. Zudem zeigen Schriftart, Schriftgröße und die teilweise Kombination von Textbausteinen und Bildelementen, z.B. beim Fluchen, dass die beiden Zeichensysteme stetig miteinander interagieren und somit auch die Sprache im Comic zeitweise sowohl simultan (in ihrer bildlichen Komponente) als auch sequentiell (in ihrer sprachlichen Komponente) rezipiert wird (vgl. Mahne 2007, 47). Insgesamt erfolgt bei der Comicrezeption i.d.R. zunächst die bildorientierte simultane Wahrnehmung: „Für die Aufnahme eines Bildes und dessen Wiedergabe in Grundzügen benötigt das menschliche Gehirn ca. 1,8 Sekunden. In dieser Zeitspanne kann man zum Vergleich nur sieben Worte verstehen“ (Dittmar 2011, 67). Doch nur der Teil, auf den der Blick gerade besonders fällt, wird im Detail wahrgenommen, daher braucht die genaue Betrachtung eines Bildes dennoch Zeit. Der Blick springt dabei „von Schwerpunkt zu Schwerpunkt“ (ebd., 70), das Bild wird wie durch eine Kamera Schritt für Schritt abgetastet (vgl. Schrader 2007, 18). Inwiefern die Lernenden sich durch diese Art der Rezeption von statischem Text und Bild besonders angeregt fühlen und inwiefern sie die Text-Bild-Interaktion erkennen, sind Fragen, auf die die anschließende Fragebogenstudie Antworten finden soll.

Auch wenn Comics meist als Text-Bild-Kombination auftreten, findet man im allgemeinen Sprachgebrauch häufig die Formulierung, dass Comics „gelesen“ (Dittmar 2011, 11) werden. Dies funktioniert dann, wenn man davon ausgeht, dass auch Bilder „gelesen“ werden. Reserviert man das Lesen jedoch für sprachliche Zeichen und orientiert sich an den aktuellen Begrifflichkeiten der KMK-Bildungsstandards (KMK 2003 und 2012), die mit dem Hör-Seh-Verstehen, v.a. für Filme, vom „Sehen“ statt vom „Lesen“ von Bildern – im Film i.d.R. bewegt – ausgehen, wird deutlich, dass für Comics und andere Kombinationen aus geschriebenem Text und (statischem) Bild eine kombinierte, kommunikative Teilfertigkeit in den Bildungsvorgaben fehlt, nämlich das Seh-Lese-Verstehen. Dieses sollte, ebenso wie die anderen kommunikativen Teilfertigkeiten, nicht nur rein kommunikativ gedacht werden, denn auch im Bereich der Text- und Medienkompetenz spielt die Fähigkeit, (Comics) seh-lesend rezipieren zu können eine besondere Rolle (vgl. Blume 2014, 4 und 8).

Sowohl die Bilder als auch der Text werden somit in ihren eigenen Erzählweisen und v.a. in ihrem Zusammenspiel rezipiert, indem der Leser „die Sequenz der einzelnen Bilder [imaginierend] zu einer fließenden Narration verbindet, die Lücken zwischen den Einzelbildern“ (Dittmar 2011, 27) füllt, die textlichen Informationen integriert und so in einem stetigen Wechsel aus Bottom-up- und Top-down-Prozessen sein Verständnis der Geschichte generiert. Der Anspruch an die Vorstellungskraft der Lernenden ist dabei „deutlich größer“ (ebd., 20) als bei der Filmrezeption, bei der die Bilder bereits in bewegter Form vor dem Auge ablaufen. Zudem ist durch die imaginierende Komplettierung „beim Comic das Ganze mehr als die Summe seiner Teile“ (Groensteen 2014, 38). Es werden somit auch mehr Sinne aktiviert als der Sehsinn, denn es werden „Assoziationen auf weiteren Kanälen“ (Thiessen 2012, 36) hervorgerufen – und zwar gerade durch die nicht-sichtbaren Elemente zwischen den Bildern (vgl. Huber 2008, 55; Lieber 2008, 5).

Die Notwendigkeit und Möglichkeit, bestimmte Teile des Comics erneut zu rezipieren, wenn z.B. deutlich wird, dass einige Elemente ggf. doch größere Relevanz für die Geschichte aufweisen, als zunächst gedacht, führt zu einer in der Textgattung angelegten Zickzack- und Mehrfachlektüre, die dem fremdsprachlichen Lesen entgegenkommt. Wie Harald Weinrich in Bezug auf die Rezeptionsgeschwindigkeit und -art konstatiert, besteht eine Ähnlichkeit zwischen dem Lesen von Literatur in der Muttersprache und dem Lesen jeglicher fremdsprachlicher Texte (vgl. Weinrich 1983, 204). Besonders anfängliches fremdsprachliches Lesen ähnelt literarischem Lesen, da die Fremdsprachenlernenden „durch allerhand Hemmnisse und Behinderungen zu einer erschwerten und folglich verlangsamten Rezeption des Textes“ (ebd.) gezwungen sind. Er plädiert daher für die Lektüre hochstrukturierter Texte im Fremdsprachenunterricht, die eine solche Mehrfachlektüre lohnenswert machen. Comics zählen definitiv zu dieser Art von Texten. Trotz Zickzack-Lektüre müssen Lernende jedoch generell der kulturell festgelegten Leserichtung folgen, um die Geschichte zu verstehen. Im westlichen Kulturkreis ist dies, dem Lesen rein sprachlicher Texte entsprechend, von links nach rechts und von oben nach unten. In der Regel wird die Leserichtung unbewusst eingehalten und eher Mangas, die von dieser Leserichtung abweichen, bereiten westlichen Lesenden zunächst Probleme. Ob die Lernenden jedoch auch ohne Sprechblaseninhalte, also ohne Text, wissen, dass es eine feste Leserichtung in westlichen Comics gibt und wie diese aussieht, testet der anschließende Fragebogen ab. Dieses Wissen ist auch für das Füllen geleerter Sprechblasen und die eigene Erstellung von Comics von besonderer Bedeutung.

Im Vergleich zum Film ermöglichen Comics in jedem Fall, dass alle Lernenden ihre eigene Rezeptionsgeschwindigkeit wählen, da die Bilder und Texte dauerhaft zur Verfügung stehen (vgl. u.a. Dittmar 2011, 11; Egmont 1997, 44; Groensteen 2014, 39). Nichtsdestotrotz versucht das Comic auf die Rezeptionsgeschwindigkeit durch entsprechende Gestaltung und im Einklang mit der Geschichte auch Einfluss zu nehmen: „Das heißt, dass schmale Bilder schnell zu lesen sind, während breite Bilder, wie zum Beispiel Formate über die ganze Seitenbreite, entsprechend viel Zeit benötigen, um mit dem Auge abgetastet zu werden“ (Dittmar 2011, 60). Das Comic hat also auch gestalterische Möglichkeiten, die der Zeitlupe im Film ähneln (vgl. ebd., 87-88). Durch die abwechselnd simultane wie linearsukzessive Rezeption der Bildergeschichten kommt dem Seitenlayout eine besondere Bedeutung im Comic zu. Große Bilder mit spektakulären Inhalten ziehen die Aufmerksamkeit als erstes auf sich, ebenso wie rahmenüberschreitende Aktionen oder ungewöhnliche Bildformen (vgl. ebd., 66), und der Seitenumbruch wird meist für einen Spannungsaufbau, ähnlich eines Cliffhangers genutzt, so dass Neugier zum Umblättern motiviert (vgl. u.a. Groensteen 2014, 41). Im Fremdsprachenunterricht bietet dies die Gelegenheit, dass sich die Lernenden zunächst selbst spekulativ über den Fortgang der Geschichte ausdrücken. Neben der Förderung rezeptiver Kompetenzen bietet sich bei der Arbeit mit Comics somit auch die Förderung produktiver Kompetenzen in besonderem Maße an – auch weil „Bilder in hohem Maß sowohl die Fantasie als auch das Bedürfnis nach sprachlichem Ausdruck innerer, ganzheitlicher erfahrener Eindrücke anregen“ (Blume 2014, 3). Zum Vorlesen eignen sich Comics durch die Kombination von Text und Bild nicht, ein aktives Vorspielen ist hingegen möglich, weil die Lernenden in dem Moment notwendigerweise auch die Lücken zwischen den Bildern und generell die statischen Bilder durch ihr Spiel mit Leben füllen müssen.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass das Zusammenspiel von Bild und Text den Verstehensprozess bei der Comicrezeption erleichtert (vgl. Lange 2014, 2; Schrader 2007, 18), indem die Lernenden die Möglichkeit haben, sich „sprachlich besonders sperrige Informationen über bildliche Informationen zu erschließen“ (Wilts 2005, 3). „Sperrige Informationen“ können z.B. durch unbekanntes Vokabular entstehen oder auch generell durch Besonderheiten der gesprochenen Sprache, Jugendsprache oder geographischen Varietäten. Inwiefern die „Verstehenshilfe“ durch die Bilder genutzt wird, hängt vom individuellen Leseprozess ab, so dass „die zusätzliche visuelle Ebene“ (Bermejo Muñoz & Vernal Schmidt 2016, 16) auch als eine binnendifferenzierende „Unterstützung beim Leseprozess“ (ebd.) verstanden werden kann – ggf. verstehen einige auch den Text besser und erschließen sich dadurch sperrige bildliche Informationen. Dies funktioniert für deutsche Fremdsprachenlernende bei englisch-, französisch- und spanischsprachigen Comics aus dem Grund relativ gut, weil die Comics dieser Sprachen „mit demselben bildlichen Inventar“ (Dittmar 2011, 11) arbeiten, „aber auch bei den Bildern muss man von einer Bedeutungsverschiebung aufgrund der kulturellen Unterschiede im Zeichengebrauch ausgehen“ (ebd., 140) und das Material vor dem Einsatz im Unterricht – ebenso wie auf sprachliche Herausforderungen – auch auf bildliche Schwierigkeiten überprüfen.

Neben der ikonischen Darstellung von Landschaften und Figuren finden sich in Comics auch Indexe, z.B. Rauch für Feuer, und Symbole, d.h. ursprünglich willkürliche, durch kulturelle Konventionen festgelegte Zeichen wie ein Herz für Liebe (vgl. ebd., 145). Symbole decken sich dabei häufig mit sprichwörtlichen Redensarten wie eine Glühbirne für eine Idee, weil der Figur „ein Licht aufgeht“ (vgl. Thiessen 2012, 37-38). Inwiefern Lernende solche Symbole in Bezug auf die Gefühle einer Person oder ihre Sprechweise deuten können, wird im Fragebogen ebenfalls abgefragt. Durch solche bildlichen Gestaltungselemente schafft es die Gattung Comic trotz ihrer reinen Statik Bewegung auszudrücken, z.B. durch Bewegungslinien und Staubwolken, und trotz ihrer reinen Visualität Geräusche und Sprechweisen, z.B. durch Schriftgröße und Schriftart sowohl innerhalb der Sprechblasen als auch bei Lautmalereien, darzustellen (vgl. Dittmar 2011, 87 und 113). Bei Lautmalereien ist jedoch die Sprachabhängigkeit zu beachten, denn wie die Lernenden vermutlich schon aus dem Anfangsunterricht wissen, werden die Geräusche von Tieren in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich repräsentiert (vgl. Koch erscheint 2017).

Ein weiteres Potenzial, das sich aus der Kombination von Text und Bild ergibt, ist die bessere Memorisierung der Inhalte. Untersuchungen zur Mediennutzung von Kindern – die Ergebnisse sind jedoch schon 20 Jahre alt und müssten erneut verifiziert werden – deuten an, dass Comics „die beste Detailerinnerung“ (Egmont 1997, 45) hervorrufen: „Schärfster Indikator für die Bewertung eines Mediums als Vermittler von Inhalten ist die Zeitspanne, die ein Medium durchschnittlich genutzt werden muß, um später ein Detail zu erinnern“ (ebd., 50). Comics zeigten in den Untersuchungen „das beste Verhältnis von Nutzungszeit zu erinnerten Details“ (ebd.). Obwohl bereits 1997 dem Fernsehen eindeutig die längste Nutzungsdauer bescheinigt wurde, wurden Comics aufgrund der Nutzungsintensität durch eine „Welt von einzeln betrachteten und erinnerten Bildern“ (ebd., 53) deutlich vor allen filmischen Elementen platziert (vgl. ebd.). Ein weiterer Hinweis aus der Studie suggeriert zudem, dass selbst wenn die nachfolgende Studie ergeben würde, dass Comics im Alltag kaum noch gelesen werden, gerade die Abweichung von „der alltäglichen Mediennutzung“ (ebd., 55) eine Motivationssteigerung auslösen könnte. Ob somit durch die Nutzung von Medien im Alltag Motivation generiert wird oder genau durch das Gegenteil, wird in der Literatur ebenfalls unterschiedlich diskutiert. Die Hypothese, dass Text-Bild-Kombinationen die Memorisierung der Inhalte begünstigen, deckt sich jedoch mit verschiedenen anderen Theorien, z.B. mit Paivios Dual Coding Theory, nach der verbale und bildliche Informationen im Gehirn separat hinterlegt werden und somit Text-Bild-Kombinationen für eine zweifache Verarbeitung und Speicherung sorgen (vgl. Paivio 1971, 178-179): „Die Kombination aus verbalen und visuellen Informationen kann demnach förderlich für Behaltens- und Lerneffekte sein“ (Thiessen 2012, 29).

Abschließend lässt sich festhalten, dass für die Comicrezeption „ein gewisses Repertoire an Rezeptionsmodalitäten“ (ebd., 41) beherrscht werden muss, damit das vielfältige Potenzial von Comics im Fremdsprachenunterricht ausgeschöpft werden kann. Aus diesem Grund generiert der nachfolgende Fragebogen Ergebnisse zur „Comickompetenz“ der Lernenden. Der Begriff „Comickompetenz“ vereint hier solche zentralen Rezeptionsmodalitäten, stellt jedoch nicht den Anspruch als separater Kompetenzbereich gesehen zu werden. Vielmehr beschreibt er zugeschnitten auf Comics relevante Rezeptionsmodalitäten, die jedoch in leicht abgewandelter Form auch für andere Textgattungen relevant sind. Dazu zählen andere statische Text-Bild-Kombinationen wie Karikaturen, Infographiken, Produktverpackungen, Werbung, Verkehrsschilder u.v.m. (vgl. Kruse 2013, 4), die ein Seh-Lese-Verstehen fordern (vgl. Thaler 2015, 13). Sowohl in Vorbereitung auf diese Textgattungen als auch „als Vorstufe zur Beschäftigung mit anderen Medien“ (Bermejo Muñoz & Vernal Schmidt 2016, 16) wie Filmen, z.B. in Bezug auf Kameraperspektiven, kann die Arbeit mit Comics somit förderlich sein. Letzteres gilt v.a. für die Transformation von Comicinhalten in Filme und umgekehrt.

Inwiefern Comics heute noch die Lebenswelt der Lernenden prägen und inwiefern Lernende in der Folge über die notwendige Comickompetenz verfügen, um Comics im Fremdsprachenunterricht kompetent rezipieren zu können, sind Fragen, denen die folgende Fragebogenstudie nachgeht: zum einen um aus den Aussagen der Lernenden Rückschlüsse auf die tatsächliche Motivationskraft von Comics abzuleiten und um zum anderen Schlussfolgerungen für die Fremdsprachendidaktik formulieren zu können, z.B. auf welchem Vorwissen von Lernenden (auch heute noch) aufgebaut werden kann. Ausgelöst werden diese Fragen ohne Zweifel durch die hohe Präsenz Neuer Medien im Alltag der Lernenden (vgl. u.a. Schaumburg & Küster 2016, 40), die auch der Comicindustrie weltweit Schwierigkeiten bereitet (vgl. z.B. Hertrampf 2016, 8). Die Besonderheit digitaler Medien liegt in ihrer konvergenten Natur: „Sie vereinen vormals getrennte Einzelmedien, zum Beispiel Radio, Fernsehen und Zeitung in einem technischen Gerät, wie dem Computer oder dem Smartphone“ (Schaumburg & Küster 2016, 41) und keine andere Altersgruppe nutzt häufiger Internet, Web 2.0, Smartphone etc. als die 14- bis 19-Jährigen (vgl. ebd., 40-41; Busemann & Gscheidle 2012; Eimeren & Frees 2013). Aktuelle Studien belegen jedoch, dass kaum ein anderer Unterricht so wenig digitale Medien einsetzt wie der Fremdsprachenunterricht (vgl. Bos et al. 2014), so dass die Frage nach der Präsenz Neuer Medien im aktuellen Unterricht und damit ihrer Konkurrenz zu Comics berechtigt ist, und dass zudem auch Comics als multicodale Texte Interesse generieren können, da sie verschiedene Zeichensysteme miteinander verbinden (vgl. Elsner 2014, 5). Somit könnten Comics auch das Potenzial bergen, eine Brücke „zwischen dem klassischen Buch und digitalen Medien“ (ebd., 8) zu schlagen sowie grundsätzlich in „einer immer stärker vom Visuellen geprägten Welt“ auf kompetenten, aber auch kritischen Umgang „in ihrer Lebensumwelt vorhandenen bildlichen Elementen“ (Bermejo Muñoz & Vernal Schmidt 2016, 14) vorzubereiten (vgl. auch Gundermann 2014, 27).

Erkenntnisinteresse und Fragestellungen der nachfolgenden Fragebogenstudie

Auf der Grundlage des dargelegten Forschungsstandes zu Comics und ihrem Einsatz im Fremdsprachenunterricht widmet sich die nachfolgende Fragebogenstudie drei großen Bereichen (siehe Abb. 1): der Comicrezeption, der Comickompetenz und der Comicmotivation.

Abb. 1: Erkenntnisinteressen der Fragebogenstudie

Bezüglich der Comicrezeption stellt sich zunächst die Frage, wie häufig Lernende Comics – in Konkurrenz zu anderen Texten und Medien – nach eigenen Angaben in ihrem Alltag und im Fremdsprachenunterricht rezipieren und ob sich dabei Zusammenhänge mit den Schulnoten der Lernenden in den Fremdsprachen als Indikatoren für ihre (fremdsprachliche) Leistungsfähigkeit sowie ihrem sozialen Status ergeben. Hinsichtlich der Comickompetenz interessieren die Bekanntheit von Comichelden aus englisch-, französisch- und spanischsprachigen Comics sowie die Fähigkeiten der Lernenden bei der Rezeption. Zudem wird die Motivation der Lernenden ermittelt, sich im Fremdsprachenunterricht mit Comics – oder anderen Texten und Medien – zu beschäftigen. Sowohl Comickompetenz als auch Comicmotivation werden dabei auf einen Zusammenhang mit den Noten und dem sozialem Status der Lernenden untersucht, um möglichst genaue Aussagen über eventuelle Gründe für die Ergebnisse treffen und konkrete Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht formulieren zu können.

Antworten auf diese Erkenntnisinteressen sollen durch folgende operationalisierte Teilfragestellungen ermittelt werden:

Texte und Medien im Alltag der Lernenden (siehe Kap. 4.2.)

Welche Neuen Medien besitzen die Lernenden?

Gibt es Geschlechter- oder Jahrgangsstufenunterschiede?

Gibt es einen Zusammenhang mit dem sozialen Status der Lernenden oder mit ihrer Englisch-, Französisch-, Latein- und/oder Spanischnote?

Wie häufig rezipieren Lernende in ihrem Alltag Comics? Wie häufig nutzen sie (im Vergleich dazu) andere Texte und Medien in ihrem Alltag?

Gibt es Geschlechter- oder Jahrgangsstufenunterschiede?

Gibt es einen Zusammenhang mit dem sozialen Status der Lernenden oder mit ihrer Englisch-, Französisch-, Latein- und/oder Spanischnote?

Text und Medien im Fremdsprachenunterricht der Lernenden (siehe Kap. 4.3.)

(jeweils separat für Englisch, Französisch, Latein und Spanisch)

Wie häufig werden laut Angabe der Lernenden in den einzelnen Fremdsprachenunterrichten Comics eingesetzt? Wie häufig kommen andere Texte und Medien zum Einsatz?