Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

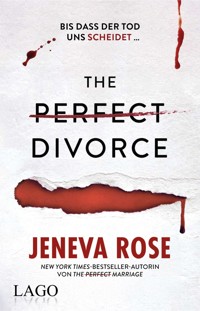

- Herausgeber: Lago

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: The perfect murder

- Sprache: Deutsch

Die packende Fortsetzung des Millionenbestsellers The Perfect Marriage! Elf Jahre nach dem Prozess gegen ihren Mann Adam glaubt Sarah, das dunkle Kapitel endgültig abgeschlossen zu haben. Sie führt ein scheinbar perfektes Leben mit neuem Mann und neuer Karriere. Doch als sie ihren Partner Bob beim Fremdgehen erwischt, stürzt ihre schöne neue Welt ein. Während die Scheidung zur Schlammschlacht wird, tauchen neue Beweise in dem Mordfall auf, der damals ihr Leben zerstörte. Doch das ist erst der Anfang: Bobs Affäre verschwindet spurlos und die Vergangenheit holt Sarah erbarmungslos ein. Kann sie diesmal der Wahrheit entkommen, oder endet alles in einem »bis dass der Tod euch scheidet«?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Buchvorderseite

Titelseite

Bis dasS der Tod Uns Scheidet…

theperfectdivorce

JENEVA ROSE

New-York-Times-bestsellerAutorinvon the perfect marriage

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.

Für Fragen und [email protected]

Wichtiger HinweisAusschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

1. Auflage 2025© 2025 by LAGO, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbHTürkenstraße 8980799 MünchenTel.: 089 651285-0

Die englische Originalausgabe erschien 2025 bei Blackstone Publishing unter dem Titel The Perfect Divorce. © 2025 by Jeneva Rose. All rights reserved.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Übersetzung: Tanja SchröderRedaktion: Annett StützeUmschlaggestaltung: Isabella DorschUmschlagabbildung: Sarah RiedlingerSatz: Christiane Schuster | www.kapazunder.deeBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-95761-253-3ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-391-1

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.lago-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Für meine Gänseschar.

Möget ihr hoch fliegen und albern bleiben.

HAT ER SIE GETÖTET?

DOKUMENTARFILM-TRANSKRIPTAUSZUG AUS DEN NACHRICHTEN VON CHANNEL 5

Das Sheriffbüro von Prince William County untersucht den Mord an einer Einwohnerin. Heute Morgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus am Lake Manassas gerufen, wo die Leiche von Kelly Summers, die brutal erstochen worden war, aufgefunden wurde. Quellen zufolge wurde der Romanautor Adam Morgan, der Eigentümer des Wohnhauses, kurz darauf zur Befragung gebracht. Das Sheriffbüro von Prince William County gab keine weiteren Details bekannt, da die Ermittlungen noch andauern.

INTERVIEWER:

Am 15. Oktober jährt sich der Mord an Kelly Summers und ihrem ungeborenen Kind zum achten Mal. Ihre Leiche wurde am nächsten Morgen in Ihrem Seehaus gefunden, genauer gesagt im Schlafzimmer. Adam, können Sie uns erzählen, was in der Nacht von Kellys Ermordung passiert ist?

ADAM MORGAN:

Nein. Ich kann Ihnen erzählen, was vor ihrer Ermordung passiert ist, und ich kann Ihnen erzählen, was danach passiert ist, aber über ihren Tod weiß ich nichts.

INTERVIEWER:

Dann erzählen Sie uns, was davor passiert ist.

ADAM MORGAN:

Kelly kam nach der Arbeit vorbei, und wir taten das, was wir normalerweise taten, wenn sie vorbeikam. Wir tranken ein paar Drinks und hatten Sex … mehrmals.

INTERVIEWER:

Und was passierte danach?

ADAM MORGAN:

Ich wachte mitten in der Nacht auf. Es war stockdunkel. Kelly schlief noch, oder zumindest dachte ich das. Ich musste zurück nach DC fahren und wollte sie nicht wecken. Also ließ ich das Licht aus, während ich mich fertig machte, und fuhr dann los.

INTERVIEWER:

Nicht, bevor Sie Kelly einen Brief geschrieben haben. Ist das richtig?

ADAM MORGAN:

Ja, das stimmt. Ich habe ihn auf die Küchentheke gelegt, ohne zu ahnen, dass sie nie die Gelegenheit haben würde, ihn zu lesen.

INTERVIEWER:

Was stand in dem Brief, den Sie Kelly geschrieben haben?

ADAM MORGAN:

Das spielt jetzt keine Rolle mehr … Sie ist tot.

INTERVIEWER:

Wann erfuhren Sie von ihrem Tod?

ADAM MORGAN:

Am nächsten Tag. Beamte der DC Metro Police und des Sheriffbüros von Prince William County tauchten bei mir zu Hause in DC auf, und selbst da wusste ich es noch nicht. Erst als man mich zur Befragung brachte, wurde es mir gesagt.

INTERVIEWER:

Wie standen Sie zu Kelly Summers?

ADAM MORGAN:

Sie war … meine Geliebte.

INTERVIEWER:

Einige Leute haben spekuliert, dass, wenn Sie in der Lage sind, in einer Sache zu lügen – zum Beispiel über Ihre Affäre – Sie auch in anderen lügen könnten.

ADAM MORGAN:

Das ist ein gewaltiger Sprung. Viele Menschen betrügen, aber nur sehr wenige morden.

INTERVIEWER:

Gehören Sie zu diesen wenigen Menschen?

ADAM MORGAN:

Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich das nicht tue.

INTERVIEWER:

Eine Jury befand es für unglaubwürdig, dass Sie friedlich neben Kelly schlafen konnten, während sie siebenunddreißig Mal erstochen wurde. Außerdem fanden sie es höchst unwahrscheinlich, dass Sie ihre verstümmelte Leiche übersehen konnten, als Sie mitten in der Nacht das Haus verließen. Was sagen Sie dazu?

ADAM MORGAN:

Bemerkt ein Patient während einer Operation, dass sein Bauch aufgeschnitten wird? Nein, das tut er nicht, weil er unter Narkose steht. Kelly und ich wurden in dieser Nacht betäubt. Ich weiß nicht von wem, aber jemand hat uns Drogen verabreicht. Und wie ich bereits sagte: Als ich zu mir kam, war es immer noch stockdunkel; ich konnte nichts sehen.

INTERVIEWER:

Der toxikologische Bericht zeigte, dass Kelly GHB in ihrem System hatte, Ihrer jedoch war sauber.

ADAM MORGAN:

Das ist mir sehr wohl bewusst.

INTERVIEWER:

Wie erklären Sie sich das?

ADAM MORGAN:

Das Sheriffbüro sollte diese Frage beantworten, denn sie haben es bequemerweise versäumt, mich rechtzeitig zu testen, bevor das Nachweisfenster abgelaufen war.

INTERVIEWER:

Wollen Sie damit sagen, dass es Absicht war?

ADAM MORGAN:

Vielleicht. Oder einfach schlampige Polizeiarbeit.

INTERVIEWER:

Glauben Sie, dass Ihnen jemand die Tat angehängt hat?

ADAM MORGAN:

Ja.

INTERVIEWER:

Wer?

ADAM MORGAN:

Es gibt einige Möglichkeiten. Kellys Ehemann Scott, zum Beispiel. Es könnte die Person sein, zu der das dritte, unbekannte DNA-Profil gehört, das in Kelly gefunden wurde. Es gibt auch Bob Miller, den Bruder ihres ersten Ehemanns. Jeder von ihnen könnte es gewesen sein.

INTERVIEWER:

Aber nicht Sie?

ADAM MORGAN:

Nein, ich nicht.

INTERVIEWER:

Können Sie uns sagen, was Ihnen durch den Kopf ging, als das Urteil verlesen wurde?

ADAM MORGAN:

Ich spürte, dass mein Leben vorbei war, und ich … ich konnte es nicht glauben. Man hört von Menschen in den Nachrichten, die unschuldig verurteilt wurden. Aber man erwartet nie, einer von ihnen zu sein. Ich habe Kelly Summers nicht ermordet, und ich werde bis zu meinem letzten Atemzug gegen diese Lüge kämpfen.

INTERVIEWER:

Das Innocence Project lehnte es ab, Ihren Fall zu übernehmen. Warum glauben Sie, dass das so ist?

ADAM MORGAN:

Ich weiß es nicht. Das müssten Sie die fragen.

INTERVIEWER:

Also, Adam, was ist Ihr Plan B?

ADAM MORGAN:

Es gibt keinen Plan B. Ich muss einfach weiterkämpfen, weiter Berufung einlegen und die Hoffnung bewahren, dass meine Verurteilung eines Tages aufgehoben wird.

INTERVIEWER:

Sie haben immer noch Hoffnung?

ADAM MORGAN:

Ja. Es ist das Einzige, was sie mir nicht nehmen können.

INTERVIEWER:

Sie wurden bekanntlich von Ihrer Ex-Frau Sarah Morgan verteidigt. Hat sie noch Hoffnung?

ADAM MORGAN:

Sarah ist meine Frau, nicht meine Ex-Frau.

INTERVIEWER:

Mein Fehler. Ja, Ihre Frau Sarah. Sie sind seit sieben Jahren im Todestrakt, und doch ist sie Ihnen treu geblieben – warum glauben Sie, dass das so ist?

ADAM MORGAN:

Weil Sarah mich liebt, und weiß, dass ich unschuldig bin.

1SARAH MORGAN

Ich wusste schon, als ich Bob heiratete, dass ich mich eines Tages von ihm scheiden lassen würde, denn Männer sind wie Anwälte. Man kann ihnen nicht trauen. Und ich muss es wissen, denn ich bin selbst eine … und er ebenfalls. Mein Ehemann sitzt mir an einem Konferenztisch für zwanzig Personen gegenüber, doch heute sind nur vier von uns in diesem Raum: ich, Bob und unsere jeweiligen Anwälte. Ich versuche, den Mann nicht anzusehen, mit dem ich die letzten zwölf Jahre verbracht habe. Doch ich spüre die Blicke aus seinen dunklen Augen auf mir, also begegne ich seinem Blick, nur um ihn dazu zu bringen, wegzusehen. Die obersten zwei Knöpfe seines gestärkten weißen Hemds sind geöffnet, seine Krawatte hängt lose um seinen Hals. Trotz der kühlen Raumtemperatur kleben Schweißperlen an seinem Haaransatz.

»Mein Mandant ist an einer Versöhnung interessiert.« Brad schiebt den Ärmel seines Jacketts hoch und präsentiert dabei eine goldene Rolex Day-Date. Es ist, als würde er sagen wollen: Seht her, was für ein guter Anwalt ich bin. Er trägt gegeltes blondes Haar und ein glattrasiertes Gesicht – das komplette Gegenteil von Bobs dunklem Haar und seinem Fünf-Uhr-Schatten. Brad ist Bobs Anwalt, langjähriger Freund und Vollzeit-Schleimbeutel. Er ist dafür bekannt, Abkürzungen zu nehmen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, was in Ordnung ist, denn das tue ich auch.

»Das kommt nicht infrage«, sagt Jess bestimmt. Sie legt den Kopf schief und setzt sich ein wenig gerader hin. Jess ist meine Anwältin, und sie arbeitet strikt nach Vorschrift. Das Yin zu meinem Yang.

»Sarah, es war nur einmal.« Bob presst den Kiefer zusammen und reibt sich heftig die Stirn, als würde er versuchen, aus einem Albtraum aufzuwachen. Doch das hier ist unser Leben, unsere Realität, und er ist derjenige, der uns hierher gebracht hat. »Ich verspreche es«, fügt er hinzu. »Es war nur einmal.«

Ist es nicht das, was sie alle sagen? Es war nur einmal. Es war ein Unfall, eine Fehlentscheidung, etwas völlig Außergewöhnliches, etwas, das sie nie wieder tun würden. Es hat nichts bedeutet. Sie hat nichts bedeutet. Ja, genau das sagen sie alle – aber erst, wenn sie erwischt werden. Es tut ihnen nicht leid, was sie getan haben. Es tut ihnen leid, dass du weißt, was sie getan haben. Und Bob ist nicht anders. Er ist wie all die anderen.

Brad wirft ihm einen warnenden Blick zu und schüttelt kaum merklich den Kopf, ein Signal, dass er aufhören soll zu reden. Ich kann sehen, wie schwer es Bob fällt, der Klient zu sein und nicht der Anwalt, aber er gibt nach – seufzt tief, lehnt sich in seinem Stuhl zurück und verschränkt die Arme vor der Brust.

»Ich möchte noch einmal betonen, dass mein Mandant die volle Verantwortung für seinen schweren Fehltritt übernimmt und zugestimmt hat, sechs Beratungssitzungen zu besuchen, um auf eine Versöhnung hinzuarbeiten«, sagt Brad und faltet die Hände vor seinem Gesicht. Sonnenstrahlen dringen durch die halb geöffneten Jalousien und glitzern auf seiner Rolex, sodass ein Kaleidoskop aus Licht über die Wand tanzt, jedes Mal, wenn er sein Handgelenk bewegt.

»Ihr Mandant hätte diese Beratungssitzungen vor seinem Seitensprung besuchen sollen.« Jess presst die Lippen zusammen und schiebt langsam ein Blatt Papier über den Tisch. »Das sind die Forderungen von Miss Morgan.«

Bob löst die Arme aus der Verschränkung und beugt sich vor, um das Papier zu schnappen, noch bevor sein Anwalt es nehmen kann. Er verengt die Augen und runzelt die Stirn, während er die Seite überfliegt. Ich kann sehen, dass ihm nicht gefällt, was er liest – was genau der Punkt ist.

»Absolut nicht«, spottet Bob und stößt das Papier von sich. Brad fängt es noch in der Luft ab und glättet es auf dem Tisch.

»Wir halten das Angebot für fair«, sagt Jess.

Brad hebt den Kopf und starrt sie an. »Mein Mandant wird nicht das Sorgerecht für seine Tochter aufgeben. Er wird auch nicht seinen Sitz im Vorstand der Morgan Foundation oder seinen Anteil an der Stiftung abtreten.«

»Ich gebe uns nicht auf … Punkt«, fleht Bob. Er streckt seine Hand nach mir aus, in der Hoffnung, dass ich ihm entgegenkomme, aber ich greife nicht danach. Stattdessen lege ich meine Hände in meinen Schoß.

»Sarah, bitte«, fügt er hinzu.

Ich beiße mir auf die Zunge, um nicht zu antworten, denn ich weiß, dass Schweigen ihm mehr wehtut als jeder sarkastische Kommentar es könnte. Und ich will, dass es ihm wehtut – so sehr, wie er mir wehgetan hat.

»Meine Mandantin hat kein Interesse daran, die Ehe zu retten«, stellt Jess klar.

Brad beugt sich zu Bob hinüber und flüstert ihm etwas zu. Bobs Gesichtsausdruck wird mit jedem Wort finsterer. Er errötet, und seine scharfe Kieferlinie wird noch ausgeprägter, während er die Zähne zusammenpresst.

Als sie ihre kleine Besprechung beendet haben, räuspert sich Brad und richtet sich auf. »Da wir hier anscheinend nicht weiterkommen, sollten wir die Sitzung vertagen.«

»Diese Treffen sind nicht dazu gedacht, die Ehe zu retten, Brad. Der einzige Fortschritt, den wir erzielen sollten, ist eine Einigung über die Aufteilung der Vermögenswerte und das Sorgerecht für Summer. Ich möchte noch einmal betonen, dass Miss Morgan eine saubere, schnelle und diskrete Scheidung beantragt hat. Wir möchten nicht, dass dies in die Länge gezogen wird oder vor Gericht endet, aber wir werden diesen Weg gehen, wenn es sein muss«, sagt Jess mit ernster Miene.

Damit stehe ich auf, streiche meinen Rock glatt und knöpfe meinen Blazer zu.

»Verstanden«, sagt Brad und packt seine Aktentasche, ein auffälliges, grelles orangefarbenes Hermès-Stück. »Meine Assistentin wird sich wegen eines neuen Termins melden.«

Bob steht auf und sieht mir direkt in die Augen. Er ist einen Kopf größer als ich, mit breiten Schultern und einem durchtrainierten Körper. Das graumelierte Haar steht ihm gut, ebenso wie die Sorgenfalten auf seiner Stirn. Er wirkt reif und vornehm, auch wenn er sich nicht so verhält.

»Ich rufe dich später an, Sarah«, sagt Jess, während ich zur Tür gehe.

Ich nicke ihr kurz zu und verlasse den Raum.

»Sarah, warte«, ruft Bob und folgt mir dicht auf den Fersen.

Ich gehe weiter, ignoriere ihn völlig – aber plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter, die mich in meinen Schritten stoppt. Mein Herz hämmert gegen meinen Brustkorb.

»Bitte«, fügt er hinzu.

Ich lasse einen schweren Seufzer hören und drehe mich zu meinem Ehemann um. Ich kann ihn kaum noch vor mir sehen, denn er ist bereits Teil meiner Vergangenheit. Er begreift es nur nicht, und ich weiß nicht, wie ich es ihm noch deutlicher machen soll.

»Was?«, frage ich.

In meiner Stimme liegt keinerlei Emotion, denn alles, was ich je für meinen Ehemann empfunden habe, verschwand in dem Moment, als ich von seiner Untreue erfuhr.

»Bitte tu das nicht«, sagt Bob in einem angestrengten Flüstern.

Seine Augen suchen hektisch nach meinen, als würden sie versuchen, uns wieder aneinanderzuketten. Doch es gibt keinen Platz mehr für uns in dieser Welt, denn ich kann nicht mit jemandem verheiratet sein, dem ich nicht vertraue. Vertrauen ist wie Glas. Einmal zerbrochen, lässt es sich nicht mehr zusammensetzen – und selbst wenn du es versuchst, schneidest du dich nur daran. Also kann man es genauso gut wegwerfen.

»Du kannst froh sein, dass das Schlimmste, was ich dir antue, die Scheidung ist.«

Meine Worte klingen sanft, fast beruhigend.

»Ist das eine Drohung?«, fragt er ungläubig.

»Du weißt, dass ich keine Drohungen ausspreche, Bob.«

Er runzelt die Stirn und beginnt, die Brust aufzupumpen, als wolle er mich herausfordern, aber ich habe genug gesehen. Ich schüttle den Kopf, drehe mich um und gehe Richtung Aufzug. Er ruft mehrmals meinen Namen, seine Stimme wird leiser, je weiter ich mich entferne – oder vielleicht verliert sie auch einfach an Überzeugung. Gut. Ich hoffe, das ist der Fall.

Bob stellt wirklich meine Geduld auf die Probe. Alles, was ich wollte, war eine schnelle und verschwiegene Scheidung – ähnlich wie seine Affäre, nehme ich an. Aber nein, er muss mir jeden Schritt erschweren, weil er glaubt, dass wir das irgendwie überstehen können. Das werden wir nicht, und tief in seinem Inneren weiß Bob das auch. Ich habe versucht, fair zu bleiben; wirklich. Um unserer Tochter willen, die noch völlig ahnungslos von unserer bevorstehenden Trennung ist. Ich habe es hinausgezögert, es ihr zu sagen, weil ich wollte, dass alles erledigt ist und die rohen Emotionen abgeklungen sind, damit der Fokus auf ihr liegen kann und nur auf ihr. Es scheint, als wäre ich die Einzige, der die Gefühle und das Wohlbefinden unserer Tochter am Herzen liegen.

Am Aufzug drücke ich den Knopf nach unten und warte, bis er kommt. Ich spüre immer noch Bobs Anwesenheit, aber ich drehe mich nicht um. Ich wünschte wirklich, die Dinge wären anders. Sie sollten anders sein. Elternschaft soll einen dazu bringen, ein besserer Mensch sein zu wollen, oder zumindest glauben zu machen, man wäre einer. Die Mutterschaft hat mich verändert, genauso wie ich annahm, dass sie es tun würde. Aber anscheinend hat die Vaterschaft nichts für Bob getan. Er hat nicht nur mich betrogen. Er hat unsere Familie betrogen. Und er hat vorgegeben, etwas zu sein, das er nicht sein kann – ein anständiger Mensch.

Der Aufzug klingelt und öffnet sich. Ich steige ein, drücke den Knopf für das Erdgeschoss und hebe mein Kinn, während ich Bob anstarre. Er steht am Ende des Flurs, seine Augen sind auf meine fixiert, als wäre dies eine Art Showdown. Sein Gesicht ist eine Mischung aus Verbitterung und Trauer, aber da ist noch etwas anderes – ein Funkeln, das ich schon einmal gesehen habe. Ich kann es nur nicht einordnen. Keiner von uns unterbricht den Blickkontakt, bis wir durch die sich schließenden Türen dazu gezwungen werden.

Der Aufzug summt leise, während er seine Abwärtsfahrt beginnt und noch mehr Abstand zwischen uns bringt. Wir waren mehr als ein Jahrzehnt zusammen, aber nur etwas mehr als ein Jahr verheiratet. Bob kann froh sein, dass ich nicht dieselbe Frau bin, die ich war, als ich mit Adam, meinem ersten Ehemann, zusammen war. Hätte ich Kinder mit Adam gehabt, wäre er vielleicht noch da. Denn wie gesagt, die Mutterschaft hat mich verändert, und ich weiß, man sagt, Menschen können sich nicht ändern. Doch, das können sie. Im Kern bleiben wir, wer wir sind – aber das bedeutet nicht, dass Teile von uns nicht weicher oder härter werden können, je nachdem, was das Leben uns abverlangt.

2UNBEKANNT

Der Raum ist so dunkel, dass nicht einmal Schatten hier existieren. Das ist der erste Gedanke, der mir kommt, als mein Körper plötzlich zusammenzuckt und ich meine Augen aufreiße. Ich blinzle mehrmals und hoffe, dass sie sich an die Dunkelheit gewöhnen und etwas Vertrautes erkennen – doch ohne Licht ist das unmöglich. Ich halte meine Hand vor mein Gesicht, nur wenige Zentimeter von meiner Nase entfernt, aber sie ist kaum sichtbar, ein grauer Schemen, den mein Verstand nicht erfassen kann. Die Luft ist dick und feucht, stinkt nach Moder und nassen Socken. Ich ziehe mich in eine sitzende Position und drücke meine Hände seitlich neben mich, spüre das leichte Nachgeben einer Federkernmatratze. Die Federn sinken unter dem Druck ein, bevor sie wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehren.

Mein Kopf hämmert, und eine heftige Welle von Schwindel überrollt mich. Mir ist schlecht, als müsste ich mich jeden Moment übergeben. Ich reibe meine Finger gegen meine Schläfen und versuche, die Erinnerungen zurückzuholen. Aber sie kommen nicht. Sie sind verschwunden – vielleicht nur vorübergehend, vielleicht für immer. Was ist letzte Nacht passiert? Habe ich zu viel getrunken? Habe ich wieder LSD oder E genommen?

»Hallo?«, rufe ich in die Dunkelheit, während ich mein Gewicht verlagere und unsicher aufstehe.

Die Ballen meiner Füße berühren eine kalte, harte Oberfläche. Vorsichtig mache ich einen Schritt nach vorn, und da höre ich es – das Geräusch von Metall, das über Beton kratzt. Ich versuche, weiter in die Dunkelheit zu treten, aber mein Bein wird abrupt zurückgerissen. Ein stechender Schmerz schießt durch meinen Knöchel, als der Metallring sich in meine Haut gräbt.

»Was zur Hölle?« Ich greife nach unten und fühle das kalte Metall der Fessel. Die Erkenntnis, dass sie fest um meinen Knöchel sitzt und mich an Ort und Stelle hält, löst eine plötzliche Panikattacke aus. Mein Puls rast, mein Atem kommt schnell und keuchend. Ich zittere, obwohl mir der Schweiß in Strömen aus den Poren läuft. »Nein, nein, nein … Hilfe! Bitte, helft mir!« Die Tränen schießen mir in die Augen, und ich schreie, bis meine Kehle rau und keine Luft mehr in meinen Lungen ist.

Zusammengekauert auf der dünnen Matratze packe ich die Kette und ziehe und zerre daran, so fest ich kann, wobei ich mir die Haut an den Händen aufreiße. »Los, du Scheißteil, gib nach!«, schreie ich und hoffe, dass es ein schwaches Glied gibt oder dass sie sich von dem Punkt löst, an dem sie befestigt ist.

Ich krieche vorwärts, folge der Kette bis zu ihrem Ursprung – einem dicken Metallpfosten, der in den Betonboden zementiert ist. Stehend taste ich mit meinen Händen so hoch, wie ich kann. Es muss eine Stütze sein, die bis zur Decke geht, denn ich kann die Spitze nicht erreichen. Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf die Kette und taste sie Zentimeter für Zentimeter ab. Wie ein Satellit in seiner Umlaufbahn habe ich nur etwa zwei Meter Spielraum, um mich rundherum zu bewegen.

Mit ausgestreckten Händen beginne ich, meine Umgebung zu erkunden. Ich spüre eine Wand und lege meine Handfläche dagegen, folge dem rauen Beton, bis die Kette an meinem Knöchel sich strafft.

»Scheiße!«, murmle ich, als mein Schienbein gegen etwas Hartes stößt. Ich beuge mich hinunter, bis meine Fingerspitzen etwas berühren – einen glatten, runden Rand. Es ist ein Eimer, ein robuster Plastikeimer, wie man ihn in einem Baumarkt kaufen kann. Ich setze meine Suche fort. Meine Hände gleiten über eine raue Oberfläche – Holz, glaube ich. Etwas schneidet in meine Handfläche, und ich zucke zurück. Ich bringe die Wunde an meinen Mund und sauge daran, bis der Schmerz nachlässt. Der metallische Geschmack von Blut füllt meinen Mund.

Ich kehre zur Matratze zurück, ziehe meine Knie an meine Brust und beginne zu weinen, während ich vor und zurück schaukle. Meine Hand berührt eine Decke – nein, einen Schlafsack. Ich greife danach und wickle ihn fest um meinen Körper, als könnte er mich vor dieser dunklen Hölle schützen, in der ich aufgewacht bin.

3SARAH MORGAN

Meine Absätze klacken auf dem Fliesenboden und schicken Echos durch das alte Gebäude, die noch lange nachhallen, nachdem ich gegangen bin. Ich ziehe eine Sonnenbrille aus meiner Handtasche und schiebe sie mir auf die Nase, um meine Augen vor der aufsteigenden Sonne zu schützen. Mein Büro liegt nur wenige Gehminuten entfernt in Old Town Manassas. Viele Dinge in meinem Leben haben sich verändert, nicht nur ich. Ich bin nicht länger Namenspartnerin bei Williamson & Morgan in DC. Meine Entscheidung, nicht die eines anderen. Ich war es leid, einen Männernamen vor meinem eigenen zu sehen, und genauso leid, verdorbene Individuen mit viel zu viel Geld zu verteidigen. Man kann wirklich mit allem davonkommen, wenn man die nötigen Mittel hat. Ich bin der Beweis dafür – und meine ehemaligen Mandanten auch.

Ich habe das Praktizieren von Recht nicht aufgegeben. Ich habe nur aufgegeben, es für bestimmte Personen zu tun. Meine Arbeit ist jetzt ausschließlich pro bono – und das bevorzuge ich, weil es eine größere Herausforderung ist. Ich bin die Gründerin und geschäftsführende Direktorin einer Wohltätigkeitsorganisation namens Morgan Foundation. Die Worte Wohltätigkeit und Morgan in einem Satz klingen wahrscheinlich seltsam, ein Oxymoron, aber das sollten sie nicht. Wohltätigkeitsarbeit bringt viele Vorteile mit sich – Steuervergünstigungen, ein makelloses öffentliches Image, politischen Einfluss und so viel mehr. Alles hübsch verpackt mit einer Schleife, die als Nächstenliebe getarnt ist. Und der Name Morgan? Ich bin sicher, das wirft Fragen auf. Warum habe ich ihn behalten? Warum habe ich meine Stiftung danach benannt? Nun, witzigerweise ist Morgan mein Geburtsname. Ich habe Adams Namen nie angenommen, und es war ihm auch egal. Seiner Mutter wäre es wichtig gewesen, aber nicht ihm. Als Adam seinen ersten Buchvertrag bekam, entschied er sich dafür, Morgan als Pseudonym zu verwenden – Rumple hatte einfach nicht die gleiche Eleganz. Seine Mutter war außer sich, aber was sie noch mehr hasste, war, dass Adam den Namen offiziell ändern ließ. Deshalb heißt die Stiftung Morgan Foundation: weil Morgan mir gehört, und das schon immer so war.

Bob arbeitet weiterhin bei Williamson & Morgan, nur heißt es jetzt Williamson, Miller & Associates, da er Anfang des Jahres zum Namenspartner aufgestiegen ist. Es brauchte meinen Weggang von der Kanzlei, damit er meine Position erreichen konnte, und selbst dann war es lange Zeit nur Williamson & Associates. Es scheint, dass wir nie wirklich zusammengepasst haben, denn ich habe ihn immer übertroffen.

Ein paar Blocks weiter nehme ich in einem Backsteingebäude den Aufzug in die oberste Etage. Er öffnet sich zu einem Empfangsbereich mit einem großen, halbmondförmigen Schreibtisch, an dem Natalie, die Empfangsdame der Stiftung, sitzt. Eine Glaswand befindet sich hinter dem Schreibtisch und trennt das Atrium vom Rest des Büros. Der Name der Stiftung ist in das Milchglas eingraviert, die Buchstaben großgeschrieben und fett.

»Guten Morgen, Sarah«, sagt Natalie und steht mit einem Lächeln von ihrem Stuhl auf. Sie ist jung und zielstrebig, mit einer Macher-Einstellung und dem unbedingten Wunsch, zu gefallen – ideale Eigenschaften für jemanden in ihrer Position. Ihr kastanienbraunes Haar ist zu einem niedrigen Dutt zurückgebunden, und sie trägt ein elegantes, komplett schwarzes Outfit.

»Ich habe Ihren Neun-Uhr-Termin im Konferenzraum vorbereitet«, fügt sie schnell hinzu.

Ich runzele die Stirn und werfe einen Blick auf meine Cartier-Uhr. Es ist zwanzig nach neun. Natalie wird nicht erwähnen, dass ich zu spät bin, aber ich bin zu spät – und das ist überhaupt nicht meine Art. Ich respektiere Zeit mehr als alles andere, denn sie ist unsere wertvollste Ressource. Geld kommt und geht, aber Zeit vergeht nur. Nicht viele Menschen verstehen das. Wenn du jemandem deine Zeit schenkst, gibst du ihm in Wirklichkeit ein Stück von dir selbst – und genau deshalb muss man vorsichtig damit sein.

»Alejandro Perez, unser fünfzigster Reformer«, sagt Natalie, während sie durch einen Stapel Papiere blättert, die in einem Ordner stecken, und mir diesen dann reicht.

Ich überfliege die Seiten und mache mich mit dem Inhalt vertraut.

»Sarah, ich weiß, dass du gerade viel um die Ohren hast.« Sie pausiert und wirft mir einen mitleidigen Blick zu. »Also, wenn du willst, kann ich …«

»Nein, ich schaffe das schon«, unterbreche ich sie.

»Okay … Ach, und dein Kaffee.« Sie greift nach einem großen Coffee-to-go-Becher auf ihrem Schreibtisch und reicht ihn mir.

Ich bedanke mich und biege um die Ecke der Glasabtrennung, gehe tiefer hinein in die Morgan Foundation. Der Raum wirkt offen, mit hohen Decken, freiliegenden Balken und großen, bogenförmigen Fenstern. Es ist eine Mischung aus modern und rustikal, mit einem Hauch von Minimalismus. Es gibt keine Cubicles, weil ich sie nie mochte. Wer möchte schon in einer Kiste arbeiten? Das ist etwas, worin wir begraben werden, nicht etwas, worin wir unser Leben verbringen sollten.

Der Grundriss ist offen – abgesehen von zwei Eckbüros und einem großen Konferenzraum zwischen ihnen. Das größere Büro gehört mir, das andere Anne. Ja, ich habe Anne behalten. Sie ist eine große Bereicherung, weil sie tut, was man ihr sagt, und keine Fragen stellt. Außerdem ist es heutzutage schwer, jemanden zu finden, dem man vertrauen kann. Jeder hat eine Agenda, etwas, das er will, und etwas, das er bereit ist dafür aufzugeben. Aber Anne ist nicht so. Ihre Rolle hier ist viel größer als damals bei Williamson & Morgan. Sie ist nicht länger meine Assistentin. Sie ist die Büroleiterin und sitzt im Vorstand der Stiftung.

Einige Mitarbeiter bemerken meine Anwesenheit und halten kurz inne, um mich lächelnd und grüßend willkommen zu heißen. Ich erwidere die Höflichkeiten knapp, aber freundlich. Sie sind stolz darauf, hier zu arbeiten, weil wir einen Unterschied machen. Ich habe zwanzig Angestellte, die Hälfte davon sind Anwälte und Rechtsanwaltsgehilfen. Die andere Hälfte unterstützt den Reformbereich der Morgan Foundation, der uns wirklich bekannt gemacht und uns so viele Unterstützer beschert hat. Unsere Spender investieren nicht nur in die Zukunft der Menschen, die für das Reformprogramm ausgewählt wurden, sondern auch in ihre eigene Zukunft – denn jeder Kriminelle, den wir reformieren, ist ein Krimineller weniger, der unser System belastet und unserer Gesellschaft schadet. Bisher haben wir eine tadellose Erfolgsbilanz, und ich hoffe, dass Alejandro diese Serie fortsetzen wird.

Durch das milchige Glas sehe ich nur die Rückseite seines Kopfes, wie er in einem Konferenzstuhl sitzt und aus dem Fenster blickt.

Ich schlage den Ordner erneut auf und betrachte ein Polizeifoto von »Fall Fünfzig«. Sein Gesichtsausdruck ist leer, trotz eines markanten Kiefers und scharf geschnittener Züge. Seine Augen haben die Farbe von frischem Salbei, ein krasser Kontrast zu seinem pechschwarzen Haar. Ein Mosaik aus Tattoos ziert seinen Hals und setzt sich unter dem Ausschnitt seines Hemdes fort. Ich frage mich unwillkürlich, wie weit sie wohl reichen. In einem anderen Leben hätte Alejandro Model sein können. Vielleicht kann er es immer noch werden – mit der Unterstützung meiner Stiftung. Ich überfliege den Rest seiner Akte, sehe mir seinen Strafregisterauszug, seinen beruflichen Werdegang und seinen Antrag auf das Programm an, inklusive eines handgeschriebenen Aufsatzes.

»Hey, wie lief das Meeting?«, ruft eine Stimme.

Ich blicke von der Akte auf und sehe Anne auf mich zukommen. Ihr glänzender Bob schwingt mit jeder Bewegung, und ihr marineblaues A-Linienkleid wiegt bei jedem Schritt sanft hin und her.

»Es lief genauso gut wie das letzte«, sage ich leise.

Mein Privatleben ist kein Thema, das ich gerne mit meinen Angestellten bespreche, aber Anne ist mehr als eine Angestellte. Sie ist eine Freundin, also weiß sie, was bei mir los ist. Ich denke, Natalie weiß es auch, aber dieses Wissen hat sie sich durch Herumschnüffeln angeeignet, denn ich habe es ihr nicht anvertraut.

Anne schüttelt verständnislos den Kopf und folgt mir in mein Büro, das im Grunde eine Kopie meines alten Büro in der Kanzlei ist. In der Ecke steht ein Laufband, daneben eine gemütliche Sitzecke, und eine überdimensionale, überquellende Bücherwand nimmt eine ganze Wand ein. Ich lege meine Sachen ab und ziehe die Jalousien auf. Der Blick fällt auf den Baldwin Park und das Manassas Museum, halb verdeckt von einem großen Parkhaus. Früher hätte mich das gestört, aber heute nicht mehr. Ein Ausblick ist nur ein Ausblick, bis man aufhört, ihn zu schätzen – und irgendwann tut das jeder.

»Also, was ist passiert?«, fragt Anne. »Fleht Bob immer noch um Vergebung?«

Ich reiße an der letzten Jalousie, sodass sie gegen den Fensterrahmen knallt.

»Ja, und er denkt immer noch, wir könnten uns versöhnen«, sage ich und drehe mich zu Anne um. »Wir kommen keinen Schritt voran, weil er diese Scheidungsverhandlungen wie eine Paartherapie behandelt.«

Sie verdreht die Augen. »Was stimmt nicht mit ihm?«

»Nun, zuallererst: Er ist ein Mann.«

»Stimmt.« Anne legt den Kopf schief und sieht mich belustigt an. »Warum sind Männer so …?«

Ich kneife die Augen zusammen und warte darauf, dass sie den Satz beendet.

»Das war’s. Das ist die ganze Frage. Warum sind Männer so?« Sie kichert.

Ich lächle und schüttle den Kopf. Mein Blick fällt auf Alejandros Akte, die auf meinem Schreibtisch liegt – eine Erinnerung daran, wo ich jetzt sein sollte und was ich eigentlich zu tun habe.

»Ich muss mich um Fall Fünfzig kümmern.«

»Das kann ich übernehmen.«

»Nein«, sage ich und nehme die Mappe an mich. »Du weißt, dass ich gerne persönlich involviert bin. Als Gründerin ist es wichtig, dass ich zeige, wie sehr wir in jeden einzelnen Fall investiert sind.«

»Hast du ihn gesehen?« Anne lehnt sich aus meiner Bürotür und tut so, als würde sie in seine Richtung spähen. Dann zieht sie ihren Kopf zurück und sagt: »Bei ihm wäre ich auch gerne persönlich involviert.«

»Anne«, warne ich sie, halb im Scherz, halb im Ernst.

»Was? Ich mache nur Spaß … größtenteils. Aber sag Jamie nicht, dass ich das gesagt habe«, sagt sie lachend und spielt auf ihre Partnerin an.

»Dein Geheimnis ist bei mir sicher«, antworte ich, während ich mein Büro verlasse und Richtung Konferenzraum gehe.

»Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.« Anne zwinkert mir zu, bevor sie in ihr eigenes Büro abbiegt.

Ich bleibe vor dem Raum stehen, in dem Fall Fünfzig wartet. Meine Hand ruht für einen Moment auf der Türklinke, und ich atme tief durch, bevor ich eintrete.

Alejandro steht sofort auf, seine Hände sind vor ihm verschränkt.

»Entschuldigung, dass Sie warten mussten«, sage ich und schließe die Tür hinter mir.

»Kein Problem. Warten bin ich gewohnt.« Er lächelt sanft.

Ich erwidere das Lächeln nicht, sondern strecke ihm meine Hand entgegen. Ich erwarte einen festen Händedruck, doch er spiegelt meinen. Offensichtlich versucht er, mir Respekt zu zeigen.

»Ich bin Sarah Morgan, Gründerin und geschäftsführende Direktorin der Morgan Foundation.«

»Alejandro Perez, Häftlingsnummer …« Er stoppt mitten im Satz, und seine Wangen röten sich leicht. »Entschuldigung, Macht der Gewohnheit … Ähm, es ist schön, Sie kennenzulernen.«

Ich lächle höflich, um ihn zu beruhigen. »Nun, wir sind hier, um diese Gewohnheit abzulegen und um sicherzustellen, dass Sie sich nie wieder als Nummer bezeichnen müssen«, sage ich und setze mich.

Er nickt und setzt sich erst, nachdem ich Platz genommen habe. Ich lege seine Akte, einen Stapel Broschüren und einen großen, verschlossenen Umschlag auf den Tisch, bevor ich ihm in die Augen sehe. Das Licht, das durch das Fenster fällt, lässt seine Augen noch heller erscheinen als auf seinem Polizeifoto.

»Zuerst möchte ich Ihnen gratulieren, Alejandro, dass Sie für unser Reformprogramm ausgewählt wurden.«

»Danke. Ich bin wirklich dankbar für diese Chance, und bitte nennen Sie mich Alex. Nur die Polizei und meine Mutter nennen mich Alejandro.«

»Ich werde daran denken, Alejandro.«

Er neigt den Kopf leicht zur Seite, kneift die Augen zusammen und entspannt sein Gesicht dann wieder. Grenzen sind wichtig, besonders in Fällen wie diesem, wenn man mit Menschen arbeitet, die Grenzen nicht respektieren. Das Gesetz ist eine Grenze, und Alejandro hat in seinem Leben viele davon überschritten.

»Nun, lassen Sie uns besprechen, wie das Programm funktioniert. Alles, was Sie brauchen, finden Sie hier drin«, sage ich und schiebe ihm den dicken Umschlag über den Tisch zu. »Öffnen Sie ihn ruhig.«

Alejandro öffnet den Verschluss und greift hinein, zieht einen Schlüsselbund heraus.

»Das sind die Schlüssel zu Ihrem Briefkasten, Ihrer Wohnung und Ihrem Fahrzeug, die von der Stiftung für die nächsten sechs Monate übernommen werden. Die Wohnung ist vollständig möbliert, mit Waschmaschine und Trockner sowie einem gefüllten Kühlschrank und allem Nötigen für den Start.«

Seine Hand verschwindet erneut im Umschlag, und er zieht eine Debitkarte heraus.

»Darauf sind tausend Dollar geladen, um zusätzliche Ausgaben zu decken. Das sollte reichen, bis Sie eine Arbeitsstelle finden.«

Alejandro nickt und blättert durch den Stapel Broschüren.

»Darin finden Sie alle verfügbaren Ressourcen sowie Informationen darüber, was von Ihnen erwartet wird, um im Programm zu bleiben. Sie müssen aktiv nach Arbeit suchen. In Ihrer Akte steht, dass Sie keine Drogen nehmen, aber Sie werden alle drei Wochen einen Drogentest machen. Wenn Sie einen Test nicht bestehen, fliegen Sie aus dem Programm. Wenn Sie sich rechtliche Schwierigkeiten einhandeln – abgesehen von einem einfachen Verkehrsverstoß – fliegen Sie ebenfalls aus dem Programm. Außerdem müssen Sie jede Woche eine Therapiesitzung besuchen. Die erste ist bereits für Sie angesetzt und in Ihrem Kalender vermerkt.«

Er nimmt den Planer aus dem Umschlag und legt ihn auf den Tisch, studiert ihn kurz.

»Haben Sie bis hierhin Fragen?«, erkundige ich mich.

Sein Blick schweift über die Schlüssel, den Kalender, die Broschüren und die Debitkarte, doch sein Gesichtsausdruck bleibt unverändert, als wüsste er nicht, was er von alldem halten soll.

»Das ist zu viel«, sagt Alejandro und deutet auf alles auf dem Tisch. »Wie können Sie sich das leisten? Und ich bin Ihr fünfzigster Fall?« Er lehnt sich zurück, als könne er sein Glück kaum fassen.

»Es ist nicht zu viel. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die helfen wollen.«

»Wem gehört die Wohnung, und wem gehört das Auto, das ich fahren werde?«

»Die Morgan Foundation besitzt einen Pool an gebrauchten Fahrzeugen und viele Immobilien. Da unser Programm sechs Monate dauert, wechseln unsere Reformer regelmäßig durch.«

»Reformer …« Er lächelt. »Das erinnert mich an Transformers.«

»Ja, der Name war leider schon vergeben.« Ein flüchtiges Lächeln erscheint auf meinem Gesicht, das ich schnell wieder verschwinden lasse. Mein Blick fällt auf seine Brust und seine Oberarme. Das enge weiße T-Shirt lässt wenig Raum für Fantasie, und es ist offensichtlich, dass er seine Zeit im Gefängnis mit Training verbracht hat.

»Was passiert nach den sechs Monaten?«, fragt er.

»Dann sind Sie finanziell für sich selbst verantwortlich, aber die Ressourcen der Morgan Foundation stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung, so lange Sie sie brauchen.«

Alejandro neigt den Kopf zur Seite. »Und so reparieren Sie einen schlechten Menschen?«

Seine Frage überrascht mich, und für einen Moment treffen sich unsere Blicke erneut. Es fühlt sich an, als könnten wir einander in die Seele sehen. Ich frage mich, was er in meiner sieht.

»Nein. So geben wir jemandem, der schlechte Dinge getan hat, eine zweite Chance, gute Dinge zu tun.«

Mein Handy vibriert auf dem Tisch. Auf dem Display steht Unbekannt – keine Seltenheit in meiner Branche. Viele Anrufe kommen aus Gefängnissen, von Polizisten oder Wegwerf-Handys – sie alle teilen dieselbe einladende Anruferkennung.

»Ich muss rangehen«, sage ich, nehme mein Handy und drehe meinen Stuhl leicht von ihm weg. Ich drücke auf »Annehmen« und halte das Telefon ans Ohr. »Sarah Morgan am Apparat.«

Ein schwerer Atemzug dröhnt durch den Hörer, und ich kann den Luftzug fast spüren, als wäre die Person am anderen Ende direkt hier im Raum. Über meine Schulter hinweg bemerke ich, dass Fall Fünfzig seinen Blick nicht von mir abgewendet hat.

Ich drehe mich weg und sage leise ins Telefon: »Hallo?«

»Sarah.« Eine raue Stimme dringt durch die Leitung, eine, die ich sofort erkenne. Sie hat den Autoritätston verloren, den sie einst hatte. Das Leben kann das mit einem Menschen machen. Bei den meisten geschieht es langsam, über Jahre und Jahrzehnte hinweg – aber bei einigen passiert es plötzlich. Er gehört zur zweiten Gruppe.

»Ich brauche deine Hilfe«, sagt er.

»Womit?«

Er atmet laut aus. »Ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, dass ich deine juristische Unterstützung brauchen werde.«

»Wo bist du?«

»Im Polizeirevier von Prince William County … in Gewahrsam.«

»Ich bin unterwegs«, sage ich und lege auf.

Ich atme tief durch, während ich beginne, meine Sachen zusammenzupacken. Dann wende ich mich Alejandro zu.

»Es tut mir leid, dass ich das hier abbrechen muss, aber ich muss los. Eine meiner Mitarbeiterinnen wird das Gespräch mit Ihnen fortsetzen«, erkläre ich und stehe auf.

»Ist alles okay?«, fragt er.

»Nein, aber das wird es werden.«

4SHERIFF HUDSON

Ich schüttele den Kopf, als ich ihn vor der Gefangenen-Telefonstation stehen sehe, den Hörer fest ans Ohr gepresst. Er lehnt gegen die Betonwand, um sich aufrecht zu halten. Einer meiner Deputys steht seitlich daneben, die Arme verschränkt, und wartet darauf, dass der Häftling fertig wird.

Er wurde am frühen Dienstagmorgen hergebracht. Es ist mittlerweile Mittwoch, und er ist endlich aus seinem Rausch aufgewacht.

Meine Hände ballen sich zu Fäusten, aber ich atme tief durch und spreize die Finger, sodass meine Knöchel knacken, während ich sie beuge und wieder strecke. Er kann froh sein, dass ich meine Emotionen heutzutage besser im Griff habe. Außerdem steckt er bereits in genug Schwierigkeiten, ich muss nicht noch mehr Schaden anrichten, ganz gleich wie wütend ich bin – nicht nur auf ihn, sondern auch auf mich selbst. Hätte ich ihm nicht so viele Chancen gegeben, wäre das hier nie passiert.

Mein Deputy fängt meinen Blick auf und strafft sich, seine Brust bläht sich leicht auf.

»Ich übernehme hier«, sage ich und erlöse ihn von seiner Aufgabe.

»Ja, Sheriff.« Er nickt und verlässt den Raum, genau in dem Moment, in dem der Häftling den Hörer auflegt und seinen Kopf hängen lässt.

Ich lege meine Hand auf Ryans Schulter und übe leichten Druck aus.

»Komm, Mann. Gehen wir.«

Der ehemalige Sheriff Ryan Stevens stößt einen schweren Seufzer aus und wirft mir einen flüchtigen Blick über die Schulter zu. Seine Haare sind struppig und ungepflegt, stehen in alle Richtungen ab. Rosazea färbt seine Wangen, und ein gelblicher Schimmer liegt über seinen blutunterlaufenen Augen. Sein Blick senkt sich und bleibt an seinen Füßen hängen.

Früher war er es, der hier die Befehle gegeben hat. Aber jetzt nicht mehr. Die Dinge ändern sich – und anscheinend auch die Menschen – zum Schlechteren, wohlgemerkt. Ryan fing schon seit einer Weile an, abzurutschen. Vor etwa einem Jahr begann sein Absturz, und es dauerte nicht lange, bis die Gemeinde bemerkte, dass ihr Sheriff ein Säufer war. Anfangs hatten sie noch Mitleid mit ihm, aber das hielt nicht lange an. Es folgte eine Petition, ein Protest und schließlich eine Abwahl vor etwa fünf Monaten. Er war raus, und kurz darauf wurde ich zum neuen Sheriff gewählt.

Ich gebe ihm ein Zeichen zu gehen, und Ryan fügt sich, hebt kaum die Füße, während er den Flur entlang schlurft. Außer seinen schwerfälligen Atemzügen und dem Schlurfen seiner Schuhe über den Epoxidboden ist nichts zu hören.

Als wir den Zellenbereich erreichen, fragt er: »Wie lange war ich weg?«

Es ist unser altes Spiel, aber leider gibt es keine Musik mehr dazu.

»Fast dreißig Stunden.« Ich schließe die Tür zu seiner Zelle auf; die Scharniere quietschen, als ich sie aufziehe. Ryan schleppt sich hinein und reibt sich die Stirn.

»Herrgott«, murmelt er, als er sich auf die zwei Zoll dünne Matratze des Metallbetts plumpsen lässt. Er beugt sich nach vorne und stützt seine Ellbogen auf seine Knie.

Ich stelle mich breitbeinig hin. »Sie werden Sie gleich zur Abwicklung bringen.«

Ryan verzieht den Mund und seine Brauen ziehen sich zusammen. »Was meinen Sie mit Abwicklung?«

»Sie wissen genau, was ich meine.«

»Ich dachte, Sie stehen hinter mir«, sagt er und schüttelt benommen den Kopf.

»Nicht dieses Mal, Ryan.«

»Warum nicht dieses Mal?« Seine Augen irren unstet umher, als würde ihm gerade klar, dass diese Zelle für absehbare Zeit sein Zuhause sein könnte.

»Weil Sie jemanden mit Ihrem Truck angefahren haben.«

Sein Kiefer klappt nach unten, und es dauert einige Sekunden, bis er spricht. »Ich … ich weiß nicht, was passiert ist.«

»Aber ich. Sie haben sich sturzbetrunken – mal wieder – hinters Steuer gesetzt und eine Frau überfahren, die frühmorgens joggen war.« Meine Worte kommen lauter und schärfer heraus, als ich es beabsichtigt hatte.

»Geht … geht es ihr gut?« Seine Stimme bricht, ein unübersehbares Zeichen seiner Angst.

»Nein, Ryan … sie ist tot.«

Er sitzt regungslos da, während die Worte in der Luft hängen und über ihm kreisen.

Ich warte darauf, dass er die Schwere seiner Tat begreift, dass er versteht, dass nichts jemals wieder so sein wird wie zuvor. Er sollte von Scham, Schuld und Verzweiflung erfüllt sein, denn er hat jemanden getötet, egal, ob er sich daran erinnert oder nicht.

Endlich weiten sich seine Augen, als die Worte ihren Weg in sein Bewusstsein finden.

»Nein, das – das kann nicht wahr sein«, stammelt er.

»Es ist wahr«, sage ich kopfschüttelnd.

Ryan vergräbt sein Gesicht in seinen Händen, und ein tiefer, herzzerreißender Schrei dringt aus ihm hervor.

»Es tut mir leid«, schluchzt er.

»Ja, mir auch.«

Hätte ich Ryan nicht immer wieder den Vorteil des Zweifels eingeräumt und ihn jedes Mal mit einer Verwarnung davonkommen lassen, wenn er wegen Trunkenheit am Steuer aufgegriffen wurde, wäre eine unschuldige Frau noch am Leben. Ich bin genauso schuldig wie er.

Klack. Klack. Klack. Klack.

Dieses Geräusch habe ich schon einmal gehört.

Klack. Klack. Klack. Klack.

Es sind die Absätze einer Frau. Natürlich tragen viele Frauen Schuhe, die dieses Klacken verursachen. Aber das hier ist anders. Es ist absichtsvoll und ohne Eile. Es ist das Geräusch einer Frau, die sich mit Entschlossenheit bewegt. Sie läuft, als hätte sie einen bestimmten Ort, den sie erreichen will – aber dieser Ort ist unwichtig, bis sie ihn einnimmt.

Ich drehe mich um und sehe, wie die Gestalt mit jedem Schritt größer wird, begleitet von einem Deputy. Ihr Kinn ist hoch erhoben – wie immer. Ihre langen blonden Haare fallen in sanften Locken über ihre Schultern und wippen bei jedem Schritt. Sie trägt perfekt auf ihren Körper zugeschnittene Kleidung, ohne eine einzige Falte.

Sarah Morgan.

»Sie haben Sarah angerufen?«, frage ich ungläubig.

Ryan starrt mich an, sagt aber kein Wort. Die Tränen sind versiegt, und sein Selbstmitleid verwandelt sich schnell in Verzweiflung.

Es ist eine Weile her, seit ich mit Sarah Morgan im selben Raum war. Ich habe sie gelegentlich gesehen, aber wir haben nicht wirklich miteinander gesprochen. Ich weiß, dass sie eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet hat, weil ich die wohlwollenden Artikel in der Zeitung gelesen habe. Aber ich traue ihr nicht. Ich habe ihr nie getraut, und genau deshalb habe ich Abstand gehalten. Ryan wäre gut beraten, dasselbe zu tun.

»Deputy Hudson«, ertönt Sarahs Stimme über meine Schulter hinweg. Ich drehe mich um und sehe sie in der Tür stehen, ihre smaragdgrünen Augen gleiten abschätzend über mich hinweg.

»Es heißt jetzt Sheriff«, korrigiere ich sie.

Ich bin mir sicher, dass sie das bereits wusste und dies nur eines ihrer Machtspielchen ist. Sie betrachtet das Abzeichen an meiner Brust, bevor sie mir direkt in die Augen sieht.

»So scheint es. Glückwunsch.«

Ich nicke nur knapp, denn mit Sarah zu reden ist wie ein Verhör bei der Polizei – je weniger man sagt, desto besser.

»Aber als Sheriff«, fügt sie hinzu, »müssen Sie wissen, dass es eine Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte meines Mandanten ist, mit ihm zu sprechen, ohne dass sein Anwalt anwesend ist.« Ihre scharlachrot bemalten Lippen ziehen sich zu einer harten Linie zusammen.

Meine Brust wird eng, und unter meinem Kragen beginnt die Haut zu schwitzen. Ein Schweißtropfen rinnt meinen Rücken hinunter und jagt mir einen Schauer über die Wirbelsäule.

»Stimmt. Ich wollte ohnehin gerade gehen«, sage ich, trete zur Seite und steuere auf die Tür zu.

5BOB MILLER

»Wie stehen meine Chancen, das alleinige Sorgerecht für Summer zu bekommen?« Ich kenne die Antwort bereits, aber manchmal muss man sie einfach von jemand anderem hören – zum Beispiel von meinem Anwalt Brad.

Wir kennen uns seit dem Jurastudium, wo wir beide alles getan haben, um voranzukommen. Wahrscheinlich sind wir deshalb noch Freunde, verbunden durch die schrecklichen Dinge, die wir getan haben.

Brad sitzt mir in einem Café in der Innenstadt von Manassas gegenüber. Er beißt in ein Stück trockenen Toast, wobei er ein paar Nuancen zu weiße Veneers entblößt. Krümel fallen auf seinen Schoß, und er wischt sie schnell auf den Boden. Mein Essen bleibt größtenteils unberührt; ich bin noch immer zu wütend, um etwas zu essen. Ich kann nicht glauben, dass Sarah die Dreistigkeit besitzt, das alleinige Sorgerecht zu fordern, vor allem angesichts unserer gemeinsamen Geschichte. Es ist ein emotionaler Schritt von ihr, völlig untypisch für jemanden wie sie.

Brad kaut zu Ende, bevor er spricht. »Praktisch null«, sagt er und tupft sich mit einer Serviette die Lippen ab. »Es sei denn, du kannst beweisen, dass Sarah eine Gefahr für Summer darstellt.« Er legt eine kurze Pause ein und hebt eine Augenbraue. »War Sarah jemals gewalttätig gegenüber Summer?«

Die Frage dreht sich in meinem Kopf und wirbelt alte Erinnerungen auf – na ja, genau eine, um ehrlich zu sein. Sie spielt sich vor meinem inneren Auge ab, so lebendig wie an dem Tag, an dem sie passierte. Vielleicht, weil dieses Ereignis den Lauf meines gesamten Lebens verändert hat.

Brad und das Café verblassen, und plötzlich stehe ich vor Sarah Morgans Büro, spät in der Nacht, vor über einem Jahrzehnt. Alle waren längst nach Hause gegangen – sogar Anne, was selten vorkam, weil die beiden unzertrennlich waren. Meine Fingerknöchel klopften leicht gegen die Tür, weil ich nicht zu eifrig erscheinen wollte. Ich hatte einen Plan, und der Manila-Umschlag in meiner Hand würde alles in Gang setzen.

»Kommen Sie rein«, rief Sarah von der anderen Seite der Bürotür.

Ich zögerte keine Sekunde und trat ein. Meine Anwesenheit sorgte sofort für einen Ausdruck der Enttäuschung in ihrem Gesicht. Nicht überraschend, denn wir konnten uns nicht leiden.

Ihr Blick fiel auf die verstreuten Unterlagen auf ihrem Schreibtisch, ein klares Zeichen dafür, dass ich nicht ihre volle Aufmerksamkeit bekommen würde. »Was, Bob?«

»Ich habe etwas für Sie«, sagte ich und durchquerte den Raum. Ich legte den Umschlag direkt auf Sarahs Fallakten – mein Weg, ihr zu zeigen, dass ich sehr wohl ihre volle Aufmerksamkeit verdiente.

Sie hielt inne und musterte ihn misstrauisch. Zu diesem Zeitpunkt waren wir erbitterte Feinde, weil wir beide die gleiche Karriereleiter erklimmen wollten. Sie war mir voraus, nachdem sie Anfang des Jahres zur Namenspartnerin ernannt worden war. Diese Beförderung war eigentlich für niemanden von uns vorgesehen, denn zwei andere Mitarbeiter hatten mehr Erfahrung – aber auf mysteriöse Weise wurde einer wegen Fehlverhaltens gefeuert und der andere kündigte ohne Vorankündigung. Ich habe immer gedacht, dass sie etwas damit zu tun hatte, dass die beiden ihren Job verloren. Partnerin mit dreiunddreißig? Ha! Das ist nur möglich, wenn man die Konkurrenz ausschaltet, und sie war meine Konkurrenz. Also musste ich sie loswerden.

»Was ist das?«, fragte sie und versuchte Desinteresse vorzutäuschen.

»Machen Sie es einfach auf.«

Sie zögerte, aber dann siegte ihre Neugier. Ihre langen roten Fingernägel glitten unter den Metallverschluss und bogen die kleinen Klammern vorsichtig zurück. Sie öffnete die Lasche, schob ihre Hand in den Umschlag und zog den Stapel Fotos heraus. Ich beobachtete ihr Gesicht genau, studierte jede Regung, wartete darauf, dass sich etwas veränderte. Eine zitternde Lippe. Eine Träne, die sich in ihrem Augenwinkel bildete. Eine gerunzelte Stirn. Aber nichts veränderte sich. Sie blieb stoisch, und es war, als würde sie einen Fall überprüfen und nicht intime Fotos ihres Mannes mit einer anderen Frau betrachten.

»Woher haben Sie die?«, fragte sie und blätterte weiterhin durch die Fotos.

»Sagen wir einfach … ich behalte die Frau, mit der Ihr Ehemann eine Affäre hat, genau im Auge.«

Das erregte ihre Aufmerksamkeit. Sie sah mir direkt in die Augen, leicht misstrauisch. »Warum?«

»Weil sie meinen Bruder getötet hat.«

Sarah zog eine Augenbraue hoch und schob mir die Fotos zurück. »Wenn das wahr ist, warum sitzt sie dann nicht im Gefängnis?«

»Weil nicht jeder für seine Verbrechen bezahlt.« Ich legte den Kopf schief. »Als Anwältin sollten Sie das besser wissen als jeder andere.«

Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, legte die Ellbogen auf die Armlehnen und faltete die Hände vor ihrem Gesicht. Einen Moment lang schwieg sie. Ich hatte keine Ahnung, was sie dachte, denn ihre Reaktion war nicht so, wie ich erwartet hatte. Ich dachte, sie würde untröstlich und wütend sein, bereit, die Welt niederzubrennen. Aber nein, nicht Sarah.

»Warum erzählen Sie mir das?«, fragte sie schließlich.

»Ich dachte nur, Sie sollten es wissen … Es tut mir leid.« Es kostete mich alles, ihr mein Beileid auszusprechen, denn ich empfand es nicht. Ich versiegelte die Worte mit einem mitleidigen Blick und hoffte, dass sie mir glaubte.

»Nein.« Sie verengte die Augen. »Ich weiß, was Sie denken, warum Sie mir das erzählen sollten, Bob.«

»Was?«

»Sie dachten, ich würde ausrasten, mir eine Auszeit nehmen, mich in eine chaotische Scheidung verstricken, den Fokus verlieren. Und dann? Dann würden Sie hineingrätschen und meinen Platz als Partner übernehmen.«

»Sarah, nein. Das stimmt nicht«, log ich. Sie hatte mich durchschaut, war immer einen Schritt voraus, zu klug für ihr eigenes Wohl.

»Doch, und genau das denken Sie. Aber ich weiß, warum Sie es mir wirklich erzählt haben.«

Ich sah sie verwirrt an.

»Sie wollen, was ich will, Bob.«

»Und was glauben Sie, was ich will?«

»Rache.«

Die Mundwinkel zogen sich zu einem diabolischen Lächeln nach oben, das mich augenblicklich in seinen Bann zog. Ich wusste, dass sich die Dinge zwischen uns verändern würden. Sie konnten gar nicht anders.

»Bob?«, sagt Brad. Er wedelt mit der Hand vor meinem Gesicht herum und zwingt die Vergangenheit, zu verblassen, während die Gegenwart zurückkehrt. »War Sarah jemals gewalttätig gegenüber Summer?«

»Nein.« Ich schüttle den Kopf. Nicht gegenüber Summer. Diesen Teil sage ich nicht laut, denn das bleibt vorerst nur zwischen mir und Sarah.

Ich nippe an meiner Tasse lauwarmen Kaffees und stochere in meinem Essen herum, wobei ich ein Stück kalten Speck herauspicke.

»Was ist mit Vernachlässigung? Hat sie jemals vergessen, Summer von der Schule abzuholen? Irgendetwas in der Art?«