15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

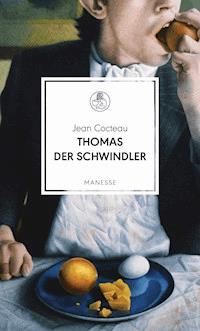

- Herausgeber: Manesse Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Manesse Bibliothek

- Sprache: Deutsch

Ein unverschämt heiterer Hochstaplerroman vor der düsteren Kulisse des Ersten Weltkriegs

Nicht die Wirklichkeit zählt, sondern, mit welchem Erfindungsreichtum man sich über sie hinwegsetzt. – So lautet das Lebensmotto von Cocteaus faszinierender Träumer- und Täuscherfigur Thomas. In das blutige Abenteuer des Ersten Weltkriegs hineingeworfen, gibt sich «der Schwindler» kurzerhand als Neffe eines berühmten Generals aus. Mit jugendlicher Fortune und Chuzpe täuscht er seine Mitmenschen, perfektioniert die Kunst der Imagination und wird eins mit seiner Legende. Und noch im Untergang triumphiert Thomas‘ höheres Schwindlertum über die inakzeptable Wirklichkeit des Kriegs. Die Neuübersetzung bringt Cocteaus lapidaren Stakkato-Stil ebenso zur Geltung wie die Strahlkraft seiner imposanten Bilder.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Ein unverschämt heiterer Hochstaplerroman vor der düsteren Kulisse des Ersten Weltkriegs

Nicht die Wirklichkeit zählt, sondern, mit welchem Erfindungsreichtum man sich über sie hinwegsetzt. – So lautet das Lebensmotto von Cocteaus faszinierender Träumer- und Täuscherfigur Thomas. In das blutige Abenteuer des Ersten Weltkriegs hineingeworfen, gibt sich «der Schwindler» kurzerhand als Neffe eines berühmten Generals aus. Mit jugendlicher Fortune und Chuzpe täuscht er seine Mitmenschen, perfektioniert die Kunst der Imagination und wird eins mit seiner Legende. Und noch im Untergang triumphiert Thomas’ höheres Schwindlertum über die inakzeptable Wirklichkeit des Kriegs. Die Neuübersetzung bringt Cocteaus lapidaren Stakkato-Stil ebenso zur Geltung wie die Strahlkraft seiner imposanten Bilder.

Jean Cocteau (1889–1963), als Kind des Fin de siècle hineingeboren in eine gutbürgerliche und kunstsinnige Pariser Familie, wurde mit «Thomas der Schwindler» von 1922 und «Kinder der Nacht» von 1929 zum geachteten Romancier und Weltliteraten. Gründergestalt des Surrealismus und maître de plaisir der europäischen Avantgarde, setzte er sich fortan als Universalkünstler in Szene und brillierte in den verschiedensten Disziplinen – ob in der Dichtung, der bildenden Kunst oder im Film.

Jean Cocteau

THOMASDER SCHWINDLER

Geschichte

Roman

Aus dem Französischen übersetzt von Claudia Kalscheuer

Nachwort von Iris Radisch

MANESSE VERLAG

Der Krieg begann in der größten Unordnung. Und diese Unordnung hörte von Anfang bis Ende nicht auf. Ein kurzer Krieg hätte sich verbessern und sozusagen vom Baum fallen können, ein derart langer Krieg jedoch, von seltsamen Interessen in die Länge gezogen und mit Gewalt an den Ast gebunden, bot immer wieder Verbesserungen, die zu neuen Anfängen und neuen Schulen führten.

Die Regierung hatte soeben Paris verlassen oder, der naiven Formulierung eines ihrer Mitglieder zufolge: Sie war nach Bordeaux gezogen, um den Marne-Sieg zu organisieren.1

Dieser Sieg, der einem Wunder zugeschrieben wurde, lässt sich wunderbar erklären. Man braucht nur in die Schule gegangen zu sein. Die Schlitzohren setzen sich immer gegen die Musterschüler durch, wenn nur irgendein Umstand Letztere daran hindert, ihrem vorgefassten Plan blind zu folgen. Wie dem auch sei, die wuchernde Unordnung, die über die massive Ordnung siegte, blieb nichtsdestoweniger Unordnung. Sie begünstigte die Extravaganz.

Die Tochter eines der hohen Würdenträger der Republik hatte im ruhigen Paris die Heilanstalt des Doktor Verne in eine Rotkreuzstation umgewandelt. Das heißt, sie hatte das Erdgeschoss des prachtvollen alten Gebäudes am linken Seine-Ufer umgewandelt und den Rest den zivilen Kranken überlassen. Diesem mildtätigen Werk hatte sie sich mit einem Eifer gewidmet, den nichts dämpfte, bis auf den Umzug der Regierung. Sie entschuldigte sich, erklärte dem Doktor, dass sie sich gezwungen sehe, ihrem Vater zu folgen, auch wenn sie alt genug war, nicht mehr zu gehorchen.

Sie ging also und überließ die Säle voller Betten und Apparate den Händen der Chirurgen, der freiwilligen Sanitäter und der Schwestern.

Doktor Verne war Spiritist. Er vernachlässigte die Patienten, die wegen der erstklassigen Spezialisten im Haus zahlreich waren.

Verne, der im Verdacht stand zu trinken, schloss sich einen Teil des Tages in seiner Praxis ein, in der ehemaligen Pförtnerloge, die auf den Hof hinausging, und hypnotisierte von dort aus das Personal.

«Hinken Sie», befahl er dem einen. «Husten Sie», befahl er einem anderen. Nichts bereitete ihm mehr Vergnügen als diese albernen Phänomene. Listig hatte er fast das ganze Haus eingeschläfert, und die unter seinen Einfluss geratenen Patienten wurden zu seinen Opfern. Die Patienten wussten, dass er sonderlich war, ahnten aber nichts von seiner Manie. Sie empfingen seine tägliche Visite. Er begnügte sich damit, die Temperaturkurve zu prüfen und von Zimmer zu Zimmer ein paar Floskeln von sich zu geben wie ein Hotelier, der von Tisch zu Tisch geht.

Vernes Hotel war das ehemalige Hôtel Joyeuse in der Rue Jacob. Das Gebäude mit seinen beiden neuen Seitenflügeln erhob sich zwischen dem runden Hof und dem Garten. Aus den großen, weit offenen Räumen des Erdgeschosses blickte man auf diesen Garten, einen Rasen und Blumenbeete. So erwartete den neu eingelieferten Kranken nach der tristen Fassade die reizende Überraschung der Bäume.

In einem dieser Zimmer mit der erhaltenen, doch nach den Regeln der Hygiene mit Lack gestrichenen Holztäfelung lag die Tochter der Princesse de Bormes. Das junge Mädchen war kürzlich am Blinddarm operiert worden. Die Prinzessin, die sich nicht von ihr trennen mochte, wohnte in einem kleinen Nebenraum.

Madame de Bormes2 war, notgedrungen, eine der letzten Vertreterinnen ihrer Kreise, die nach der Umsiedelung nach Bordeaux noch in Paris verblieben waren. Sie freute sich insgeheim, einen Grund zu haben, der sie in der Hauptstadt zurückhielt. Sie glaubte nicht an die Einnahme von Paris. Sie glaubte nicht daran, weil gemeinhin daran geglaubt wurde, und ihr rebellischer Geist verlieh ihr, wie es in neun von zehn Fällen geschieht, das zweite Gesicht. Man hielt sie gleichwohl für verrückt, und noch am Morgen der Abreise schimpfte ihr Freund Pesquel-Duport, Herausgeber der Zeitung «Le Jour», nachdem er sie vergeblich angefleht hatte, ihre Tochter nach Bordeaux zu bringen, sie bleibe nur aus Verderbtheit und um die Querpfeifer Schuberts Marsch spielen zu hören.

Ihre wahren Motive waren von ganz anderer Art.

Die Princesse de Bormes, durch einen Jagdunfall ihres Mannes zwei Jahre nach ihrer Hochzeit sehr jung zur Witwe geworden, war Polin. Polen ist das Land der Pianisten. Sie spielte ihr Leben wie ein Virtuose das Klavier und entlockte allem die Wirkung, die diese Musiker aus den mittelmäßigsten wie aus den schönsten Stücken herausholen. Ihre Pflicht war das Vergnügen.

So sagte diese vortreffliche Frau etwa: «Ich mag die Armen nicht. Ich kann Kranke nicht ausstehen.»

Kein Wunder, dass solche Äußerungen Entrüstung hervorriefen.

Sie wollte sich amüsieren und verstand es, sich zu amüsieren. Im Gegensatz zu den anderen Frauen ihrer Kreise hatte sie erkannt, dass das Vergnügen nicht in bestimmten Dingen liegt, sondern in der Art, sie alle zu nehmen. Diese Einstellung erfordert eine robuste Gesundheit.

Die Prinzessin hatte die vierzig überschritten. Sie hatte lebhafte Augen in einem Kleinmädchengesicht, das jede Langeweile sofort welken ließ. Daher floh sie diese und war stets darauf aus zu lachen, was Frauen gewöhnlich meiden, weil es Falten macht.

Ihre Gesundheit, ihre Lebenslust, die Eigentümlichkeit ihres Kleidungsstils und ihrer Art, sich zu bewegen, trugen ihr einen fürchterlichen Ruf ein.

Dabei war sie die Reinheit, die Vornehmheit selbst. Das musste solchen Leuten unbegreiflich bleiben, für die Vornehmheit und Reinheit göttliche Dinge sind, deren Gebrauch ein Sakrileg ist. Denn die Prinzessin machte von ihnen Gebrauch, sie machte sie geschmeidig und verlieh ihnen neuen Glanz. Sie lockerte die Tugend auf, wie die Eleganz ein zu steifes Gewand auflockert, und die Schönheit ihrer Seele war so natürlich, dass man sie gar nicht bemerkte.

Und auf die gleiche Art, wie schlecht gekleidete Leute über die Eleganz urteilen, urteilte also die Welt der Heuchler über sie.

Sie war im Zeichen des Abenteuers geboren. Schwanger, betrogen, vor Liebe von Sinnen, hatte ihre Mutter sich auf die Suche nach dem Schuldigen gemacht, der seit mehreren Monaten verschwunden war. Sie hatte ihn in einem russischen Städtchen ausfindig gemacht. Und dort, vor einer Tür, hinter der ein Gespräch zu hören war und an der sie nicht zu läuten wagte, war diese Liebende vor Erschöpfung und Schmerzen gestorben, als sie einer Tochter das Leben schenkte.

Diese Tochter, Clémence, war bei einem trunksüchtigen Diener aufgewachsen. Nach dem Tod ihres Vaters hatte eine Cousine sie großgezogen. Doch das stumme, scheue Kind, das sich instinktiv mit der Schulter schützte, entwickelte sich mit einem Schlag, wie der Rosenstrauch der Fakire.

Sprachlos sah die Cousine mit an, wie sie nach einem Ball plötzlich übermütig wurde. Sie wuchs, entfaltete sich, erblühte innerlich wie äußerlich. Sie wurde zu einem wahren Teufel und zur Organisatorin der Feste der Jugend.

Nach der Begegnung mit dem Prince de Bormes, einem reisenden Diplomaten, verlobte sie sich schließlich innerhalb von vier Tagen. Der Prinz war verzaubert. Sie sah in ihm Frankreich und seine Hauptstadt. Paris erschien ihr als die einzige Bühne, die ihres Debüts würdig sein könnte.

Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis die Aufrichtigkeit des ersten Impulses erlischt, bis das Publikum erstarrt und fürchtet, zu viel Gefühl gezeigt zu haben und in die Falle gegangen zu sein.

Die Prinzessin profitierte zunächst von der Überraschung, die ihr erster Auftritt auslöste.

Nach und nach erregte sie durch ihre Ungezwungenheit und ihre ungeschickte Politik jedoch Anstoß.

Sie rührte an Dinge, an die man nicht rührt, öffnete, was man nicht öffnet, und bewegte sich mit ihren Reden inmitten eisigen Schweigens auf einem Hochseil. Jeder wünschte, sie möge sich den Hals brechen.

Nachdem man sie zunächst unterhaltsam gefunden hatte, fand man sie unbequem. Sie trat in die Welt ein, wie ein junger Athlet in eine Runde träte, die Karten durcheinanderwürfe und verkündete, nun werde Fußball gespielt. Die alten Spieler (Alte wie Junge) hatten sich, von so viel Unverfrorenheit verdutzt, halb aus ihren Sesseln erhoben. Sie sanken schnell wieder zurück und nahmen es ihr übel.

Doch wenn dieser ausgeprägte, farbenprächtige Charakter auch die einen beleidigte, bezauberte er andere. Diese anderen waren die Minderzahl, ebenjene, nach der Montesquieu zufolge bei Gericht geurteilt werden sollte.

So arbeitete die Princesse de Bormes von Unbesonnenheit zu Unbesonnenheit höchst geschickt an ihrem Filterwerk; sie sonderte alles Mittelmäßige aus und behielt nur das Hochwertige in ihrer Nähe.

Sieben bis acht Männer, zwei bis drei Frauen mit Herz wurden zu ihren Vertrauten. Es waren genau die, die eine Intrigantin sich gewünscht und nicht bekommen hätte.

Die Übrigen verbargen, des Prinzen wegen, ihre Gefühle, die nach seinem Tod zu einer dumpfen Kabale wurden. Die Prinzessin sah in dieser Verschwörung eine Gelegenheit zum Kampf und zur Entfaltung ihrer Kraft. Sie lachte im Kugelhagel. Sie komplottierte mit ihrem Generalstab.

Man warf ihr vor, nicht genug zu trauern. Doch sie hatte den Prinzen nicht sehr geliebt, und es widerstrebte ihr, die untröstliche Witwe zu spielen. Der Prinz hinterließ ihr eine Tochter: Henriette.

Henriette hatte vom Prinzen die einfältige Bewunderung geerbt, die ihn gegenüber Madame de Bormes gelähmt hatte. Clémence war als Schauspielerin geboren, Henriette als Zuschauerin, und ihr Lieblingsschauspiel war ihre Mutter.

Und diese Frau, die das Übernatürliche anzog und um die Engel umherzuschwirren schienen wie Vögel um einen Vogelfänger, war im Übrigen auch das schönste Schauspiel der Welt.

Wenn eine Sorge sie plagte, wurde die Atmosphäre unerträglich. Man spürte ihre Ausstrahlung, was auch in ihr vorging.

Diese Frau, der es gleichgültig war, bei Festen den ersten Platz zu haben, wollte dabei den besten. Das ist in der Regel nicht der gleiche. Im Theater wollte sie sehen und nicht gesehen werden. Die Künstler liebten sie.

Der Krieg erschien ihr sofort als Theater des Krieges. Ein Theater, das Männern vorbehalten war.

Sie konnte sich nicht damit abfinden, am Rande des Geschehens zu leben; sie fühlte sich ausgeschlossen von dem einzigen Schauspiel, das nunmehr zählte. Daher war sie weit davon entfernt, die Umstände zu beklagen, die sie in Paris zurückhielten, sondern im Gegenteil heilfroh darüber und ihrer Tochter dankbar.

Paris war nicht der Krieg. Doch ach, er rückte näher, und diese unerschrockene Natur lauschte dem Kanonendonner, wie man im Konzert hinter einer Tür, die zu öffnen einem die Wärter verbieten, dem Orchester lauscht.

Dieser Kriegsdurst der Prinzessin war so wenig ungesund wie nur möglich. Das Blut, das Fieber, der Taumel der Stierkämpfe zogen sie nicht an. Sie dachte mit Abscheu daran. Sie bedauerte die Verletzten, alle miteinander. Nein, sie verliebte sich nur leidenschaftlich in alle Moden, seien sie oberflächlich oder tiefgründig. Gerade war die Gefahr in Mode; sie verging vor lauter Ruhe. Die Jugend verausgabte sich und tobte, dass sie sich schier aus dem Fenster stürzte, und sie zappelte vor Untätigkeit. Sie hätte gewünscht, die Ereignisse würden ihr helfen, sie unterstützen, so wie eine Menschenmenge einer Frau hilft, ein Feuerwerk zu sehen.

Solch große Schätze werden nicht verstanden. Sie erscheinen verdächtig. Die geizige Welt beschuldigt einen der Geldfälscherei.

So führte der allgemeine Spionagewahn dazu, dass Madame de Bormes beschuldigt wurde, Polin, das heißt Spionin zu sein.

In der Rue Jacob fand sie Anklang. Das machte sie sich zunutze. Ihr Genie ließ sie bald eine Möglichkeit wittern, an den Ereignissen teilzuhaben.

Das Erdgeschoss des Gebäudes war eine Ambulanz, aber eine leere Ambulanz. Sie setzte sich in den Kopf, sie zu füllen. Es galt, einen Konvoi zusammenzustellen, Fahrzeuge und freiwillige Fahrer zu rekrutieren, die nötigen Passierscheine zu erhalten und so viele Verwundete wie möglich von der Front zu holen. Sie lockte den Doktor mit der Aussicht auf ein Kriegskreuz und machte ihn so zu ihrem Komplizen, läutete in dieser Dornröschenklinik zum Aufbruch, schüttelte sie aus ihrem Chloroformschlaf, heizte den Patriotismus der Frau des Röntgenologen an. Stück für Stück baute sie eine gewaltige Maschine zusammen.

Das Schwierigste war, Fahrzeuge und Fahrer zu finden. Die Prinzessin war fassungslos. Sie glaubte, viele Leute müssten begierig sein, doppelt zu leben und den Tod aus der Nähe zu sehen.

Schließlich brachte sie elf Fahrzeuge zusammen, einschließlich ihrer Limousine und des Krankenwagens der Klinik.

Mit einem Blick hatte sie die Vorteile des Durcheinanders erkannt, das damals auf seinem Höhepunkt war.

Es war die Zeit, da die alte Uniform von einer neuen abgelöst wurde und nicht mehr wiederzuerkennen war. Jeder wandelte sie auf seine Weise ab. Und diese Mauser, die in der Stadt komisch wirkte, war bei der Armee prachtvoll: eine Lawine von Sansculotten3.

Aus den mit Champagnerflaschen, Stühlen und Klavierautomaten übersäten Straßen erschloss die Prinzessin unseren erstaunlichen revolutionären Sieg.

Weniger klar stellte sie sich allerdings die Mummenschänze, die Gebisse, die aufgetriebenen Bäuche, die übel riechenden Gase des Todes vor, und dass Jäger und Wild bald zu Seite an Seite wachsenden Pflanzen werden sollten, zu siamesischen Brüdern, verbunden durch eine Membran aus Schlamm und Verzweiflung.

Sie witterte den Ruhm wie ein Pferd den Stall. Sie flog unseren Truppen hinterher. Sie verging fast vor Ungeduld unter ihrer weißen Haube. Dreißigmal am Tag lief sie aus dem Zimmer ihrer Tochter und kam zurück, um ihr von ihren neuesten Schritten zu berichten.

Der Ehrenhof, so würdig mit seinem grasdurchsetzten Pflaster, war nicht wiederzuerkennen. Die Motoren brummten. Die Fahrzeuge fuhren rückwärts ineinander. Die Fahrer schrien. Die Prinzessin schleifte Verne hinter sich her, verteilte die Rollen.

Schließlich endete es wie beim berühmten «Leinen los» des Oberst Renard4, der neben seiner strickenden Frau am Feuer saß in seinem Luftschiffmodell, das nie fliegen wollte, sich zehn Zentimeter über den Boden erhob und mit einem Schlag zurückfiel: Der Konvoi brach nicht am vorgesehenen Tag auf. Es fehlte ein roter Passierschein.

Madame de Bormes hatte im Hôtel des Invalides5 schöngetan und nach ihrem Besuch geglaubt, das Sesam-öffne-dich des Krieges erhalten zu haben. Was sie mitnahm, war jedoch nur ein Sonderausweis, der gerade mal bis Juvisy Gültigkeit besaß.

Die Enttäuschung war umso größer, als die Kolonne sich bei Tagesanbruch unter dem Applaus der Milchfrauen und des Personals in Bewegung gesetzt hatte. Sie musste umkehren und lief drei Stunden später kleinlaut wieder ein.

Aber die Sache war in Gang. Nichts konnte sie aufhalten. Die Prinzessin setzte ihre Bemühungen fort, und der Hof glich abermals einer Fabrik.

In den Ritzen dieses Hofes wuchsen seltsame Pilze.

Der Sturm des Krieges entwickelte seine Fauna und seine Flora, die mit dem Frieden sofort wieder erloschen.

Madame Valiche war ein Exemplar von dieser Sorte.

Auf Dramen erpicht, wenn auch aus anderen Gründen als die Prinzessin, hatte sie sich dem Konvoi als Oberschwester angeboten. Sie brachte einen schlechten Zahnarzt mit, Doktor Gentil, den sie als Krankenhauschirurgen ausgab. Sie war so hässlich, vulgär und raffgierig, wie Madame de Bormes schön, edel und uneigennützig war. Die beiden Frauen trafen sich auf dem Feld der Intrige. Nur intrigierte die eine zu ihrem Vergnügen, die andere zu ihrem Nutzen.

Madame Valiche sah in diesem verworrenen Krieg ein hervorragendes trübes Gewässer, einen wunderbaren Fischzug nach Belohnungen. Sie liebte den Doktor Gentil und spornte ihn an. Dazu kam eine krankhafte Lust am Grauen.

Die Prinzessin verwechselte diese Begeisterung mit ihrer eigenen. Sie sollte die tief greifenden Unterschiede zwischen ihnen bald erkennen.

Madame Valiche war die Witwe eines Oberst, der in Tonkin am Fieber gestorben war.6 Sie erzählte von diesem Tod und von der ereignisreichen Reise des Sarges, den sie nach Frankreich zurückgebracht hatte. Dieser Sarg war beim Entladen schlecht am Kran befestigt worden und schließlich ins Wasser gefallen. Sie tröstete sich mit dem Zahnarzt. Er hatte einen schwarzen Bart, ein gelbes Gesicht, die Augen einer Odaliske.

Das Paar lebte in Kittel und Dienstmütze. Madame Valiche hatte sich und ihrem Geliebten Tressen aufgenäht. Sie folgte Clémence auf die Ämter, wo ihr Selbstbewusstsein und ihre Armbinden Wunder wirkten.

Aber trotz allen Liebreizes auf der einen und aller Schläue auf der anderen Seite blieb der Konvoi ein Ideal, das den Kranken auf die Nerven fiel und der Ambulanz den Charakter eines Ministeriums verlieh.