Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

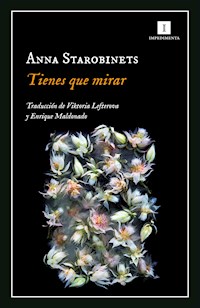

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

En 2012, Anna Starobinets descubrió, en una visita rutinaria al médico, que el hijo que esperaba tenía un defecto congénito incompatible con la vida. Lo que comienza siendo la crónica de un embarazo malogrado, acaba convirtiéndose en una verdadera historia de terror. Starobinets narra con extrema dureza y desgarradora humanidad el peregrinaje por las instituciones sanitarias de su país, su posterior viaje a Alemania y el duelo por el hijo perdido. Tienes que mirar desencadenó una tormenta en Rusia cuando se publicó, ya que se atrevía a abordar el tabú del poder que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo. Una historia de dolor y de resistencia tan audaz como clarificadora, tan intensa como real, sobre un trauma silenciado. CRÍTICAS "Un trauma silenciado en Rusia que es ya, gracias a este libro de lectura obligatoria, un secreto a voces." Galina Yusefovich, Meduza "Un libro sobre un miedo profundo y universal que muy pocos se atreven a confesar o, inlcuso, a mencionar." Galina Yusefovich "Tienes que mirar explora la moral y la ética humanas que aquejan a todas las familias desde tiempos inmemoriales desde la belleza." Lisa Hayden, Lizok's Bookshelf "El libro de Anna Starobinets rebosa franqueza e incomodidad a partes iguales, tanto por su generosidad como por su desesperación." Svetlana Reiter "Una exposición tan despiadada del dolor personal ante la que es difícil mantener los ojos abiertos." Andrey Loshak

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 170

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tienes que mirar

Anna Starobinets

Traducción del ruso a cargo de

Una historia real de terror. Una de las memoirs más valientes publicadas en los últimos años. Un libro demoledor y profundamente humano, tan intenso como inspirador.

«Un libro sobre un miedo profundo y universal que muy pocos se atreven a confesar o incluso a mencionar.»

Galina Yuzefovich

«Una exposición tan despiadada del dolor personal ante la que es difícil mantener los ojos cerrados.»

Andrey Loshak

A mi marido Sasha, que compartió todo conmigo.

A mi hija Sasha, que se convirtió en mi consuelo.

A Natasha, que me condujo a través del infierno.

A mis padres, que nos ayudaron a escapar.

A los médicos del hospital Charité, que mostraron humanidad.

A todos los amigos que me apoyaron.

A mi hijo sin nombre, que estuvo conmigo tan poco tiempo.

Y a mi segundo hijo, Lyova, que se quedó conmigo.

Prefacio

Una cosa es inventar historias de miedo y otra muy distinta es convertirse en la protagonista de un cuento de terror. Dudé mucho tiempo si merecía la pena escribir este libro. Es demasiado personal. Demasiado real. No es literatura.

Pero lo único que sé hacer es escribir. No tengo ninguna otra habilidad para cambiar el mundo. Este libro no trata solo de mi pérdida personal. Habla de lo inhumano que es en mi país el sistema al que se ve arrojada una mujer obligada a interrumpir su embarazo por razones médicas. Este libro habla de la humanidad y de la falta de humanidad en general.

No se puede recuperar lo perdido. Aquellos que han perdido su apariencia humana no pueden convertirse de nuevo en personas. Pero el sistema se puede corregir y esa es mi esperanza. Por eso indico los nombres reales de personas e instituciones. Por eso escribo la verdad.

Es posible que mis esperanzas no se hagan realidad. Que quienes toman decisiones y lubrican los engranajes de este sistema nunca abran este libro. Que algunos de aquellos cuyos nombres he mencionado no sientan más que ira. Así sea.

Pero si este libro ayuda a alguien con su dolor, significará que no fue escrito en vano.

Y que, al menos, algún sentido tuvo lo que nos pasó.

Malformaciones

—Bueno, ¿es niño o niña? —pregunto al radiólogo.

Ya me ha enseñado el cerebro —«el niño tiene muy buen cerebro»— y el corazón: «aquí todo se desarrolla correctamente». Ya me ha dicho que las medidas se corresponden con las dieciséis semanas de gestación. Me ha hecho la pregunta absurda a la que me he acostumbrado durante este tiempo: «¿A quién tenéis en casa?»; y ya he contestado que en casa tengo una hija de ocho años. De modo que esta vez quisiera que fuera un chico. Y luego le pregunto si es niño o niña, pero por alguna razón el médico aprieta los labios con firmeza. Es como si tuviera en la boca una enorme baya amarga y se estuviera pensando si escupirla o no. Mueve la sonda en silencio por mi abdomen y mira el monitor sin pronunciar palabra. Guarda silencio bastante tiempo y después dice:

—Es niño.

Pero hay algo en su voz que me preocupa. Algo en su tono. Vuelve a apretar los labios. De repente recuerdo el comienzo de El Vivo, mi novela de ciencia ficción: «El sensor emitió un pitido y el médico volvió a mirar el resultado, que al parecer era el mismo que antes. “¿Está todo bien? —pregunté, pero no respondió—. ¿Le pasa algo al bebé?”».[1]

Estamos en noviembre de 2012 y ahora soy yo la que está en la consulta de un médico que guarda silencio, el ecógrafo pita y pregunto:

—¿Le pasa algo al bebé?

Se decide por fin a escupir la baya amarga:

—¿Hay alguien en su familia con problemas renales?

—No…

—No me gusta la estructura de los riñones del feto. Es una estructura hiperecogénica.

Por unos segundos siento incluso cierto alivio. Al fin y al cabo, son los riñones. Por supuesto, son importantes, pero al menos no se trata de los pulmones ni del cerebro; el cerebro y el corazón están bien, y los riñones los curaremos de alguna manera, porque en la familia no tenemos enfermedades renales hereditarias. Esto debe de ser buena señal…

—Además, ocupan la mayor parte de la cavidad abdominal del feto —añade—. Son cinco veces más grandes de lo que deberían ser.

Puede que una no sepa qué es una estructura hiperecogénica, pero es más que evidente que los riñones no pueden ocupar todo el abdomen. De modo que comprendo, naturalmente, que esto es malo. Muy malo.

—Posiblemente se trate de una enfermedad renal poliquística del feto —me informa—. Límpiese y vístase.

Al parecer es en este momento cuando por primera vez me divido en dos. Una de mis yoes se limpia el gel del vientre con manos temblorosas. La otra vigila tranquila y cuidadosamente a la primera y también al médico, y en general es muy observadora. Por ejemplo, se ha fijado en que ya no se refiere a mi hijo como «niño». Ahora solo lo llama «feto».

—Tiene que hacerse una ecografía con un especialista. —Escribe en un papelito el nombre de la clínica y el apellido del médico—. Preferiblemente con este, está especializado en anomalías en el desarrollo fetal.

Pregunto:

—¿Es muy grave?

Responde, pero no a mi pregunta:

—Yo solo soy radiólogo. No soy ni especialista ni Dios y puedo equivocarme. Vaya al especialista.

Me parece que quiere añadir: «Y rece», pero no vuelve a abrir la boca.

Dicen que la primera fase del duelo es la negación. Al recibir la terrible noticia, una es incapaz de creérsela de inmediato. Está convencida de que es un error o de que la engañan deliberadamente, de que el médico es un charlatán, que la manda a otro médico amigo suyo para sacarle los cuartos… Sí, he visto cosas así en los foros de internet de patologías del embarazo, e incluso mi madre, cuando le cuente los resultados de la ecografía, pronto pasará por esta etapa. Es un mecanismo de defensa normal, pero, por alguna razón, en mi caso no funciona. Incluso antes de ponerme a buscar en internet información sobre la enfermedad poliquística, antes de oír el diagnóstico, en ese momento en el que el médico miraba el monitor y callaba, comprendí que todo iba muy mal. Realmente mal.

Pago la ecografía y salgo a la húmeda oscuridad de noviembre. Recorro las calles y luego me doy cuenta de que había ido en coche, pero no recuerdo dónde lo he dejado. Doy vueltas veinte minutos alrededor del centro de obstetricia y ginecología de la calle Bolshaya Pirogovka sin saber qué es exactamente lo que estoy buscando. Me cuesta trabajo andar. Es como si me moviera dentro de una densa nube negra. Finalmente doy con el coche, me subo y conecto el móvil a internet. Tecleo: «enfermedad renal poliquística fetal», y no paro de abrir enlaces. Me entero de que la enfermedad poliquística puede ser de dos tipos: dominante (adultos) y recesiva (infantil). Que la dominante es la que tienen también otros familiares y con la que habitualmente se puede vivir. En mi caso, sin embargo, se trata de la recesiva. Si es que ese es mi caso. En las fotos aparecen bebés deformados, con las caras aplanadas y enormes barrigas hinchadas. Bebés muertos. Los que tienen la enfermedad poliquística recesiva no sobreviven.

La densa nube negra que me rodea me llena de repente la boca y la garganta. Empieza a faltarme el aire. No puedo respirar. Mientras, la otra yo, que aguanta fría y tranquila, repara en que no solo estoy sentada en el coche mirando la pantalla del teléfono y jadeando, sino que también voy conduciendo por la calle del Décimo Aniversario de Octubre y todos me pitan porque voy en sentido contrario.

De milagro consigo llegar a casa. Me estoy ahogando y, cuando mi hija Sasha —la llamamos Tejoncita— sale corriendo a mi encuentro, feliz y preguntando: «¿Es niño o niña?», y mi marido, que también se llama Sasha, emerge de la cocina con las manos mojadas y se interesa despreocupadamente: «¿Todo bien?», yo no puedo hablar, solo aspirar a bocanadas. Pero no hay aire, la nube negra no deja que llegue a mis pulmones.

—¿Qué pasa con el niño? —Sasha padre me agarra por los hombros—. ¿Qué pasa con nuestro niño?

La Tejoncita nos mira asustada y está a punto de romper a llorar. Mi yo observadora y tranquila también nos mira, pero con un matiz de reproche. No le gusta que asustemos a su hija. No le gusta que sea incapaz de contenerme. Sin embargo, le divierte que todo esto parezca una escena de telenovela.

—No puedo respirar —sollozo, en perfecta consonancia con el género dramático.

Mi marido me trae una copita de whisky.

—Bébetela de un trago. —Mirando mi vientre, que hace poco ha empezado a sobresalir, añade—: Al niño no le pasará nada por una dosis así. Bebe.

Me trago la copita y es cierto que me relajo. Respiro, miro a la Tejoncita y al Tejón padre. Esta misma mañana hemos estado comentando qué le correspondería al niño. Sasha temía que el niño usurpara su puesto en la familia de tejones, pero yo le dije que ella seguiría siendo Tejoncita y a él lo llamaríamos Minitejón y así nadie se ofendería… Y ahora les hablo a los dos, a mis tejones:

—Es niño. Pero no vivirá. Probablemente.

Mi marido y yo pasamos el resto de la tarde en internet, leyendo sobre la enfermedad poliquística. De vez en cuando lloro y él me dice que todavía no es definitivo, que hay que esperar a la ecografía del especialista, que es pronto para que cunda el pánico. La Tejoncita me hace una tarjeta en la que hay una flor dibujada y donde, con una caligrafía torpe, por la que la regañan en el cole, se lee: «Todo irá bien, mamá». También me trae todos sus juguetes, uno detrás de otro, y me explica que serán mis talismanes, que me protegerán.

Esa misma tarde, por primera vez en dieciséis semanas, el bebé que vive dentro de mí empieza a moverse. Son movimientos suaves y deslizantes, como si me estuviera acariciando. Como si nos hubiéramos reunido todos, toda la familia de tejones; simplemente sucede que la Tejoncita y el Gran Tejón están fuera, y el Minitejón, dentro. Como si todo fuera a ir bien. Como en las películas.

[1]. Starobinets, Anna, El vivo, trad. Raquel Marqués García, Nevski Prospects, 2012. (Nota de los traductores.)

Esos no sobreviven

Por la mañana la Tejoncita se levanta con dolor de garganta, de modo que el Gran Tejón se queda con ella. Voy sola al Centro de Obstetricia, Ginecología y Perinatología V. I. Kulákov, en la calle Oparin. La noche anterior busqué en internet al doctor Voyevodin —aquel que tenía apuntado en el papelito— y Google me mostró que era realmente uno de los mejores especialistas del país. Desde la recepción me informan por teléfono de que Voyevodin no me recibirá, que tiene llena la consulta las próximas tres semanas. Pero tienen otros especialistas que son expertos. También es complicado acceder a ellos de forma tan inmediata, pero se podría intentar algo, véngase por aquí.

Recojo dos de mis talismanes: un perrito y una suricata de peluche, y voy hacia allí. No puedo esperar tres semanas. En la clínica de obstetricia hay una cantidad increíble de mujeres acompañadas por apenas un puñado de hombres. Sentadas en la sala de espera, aguardan su turno. Casi todas tienen barrigas descomunales. Como mínimo la mitad de ellas son del tipo «futura mami». Mientras busco con la mirada el mostrador de la recepción, una de las futuras mamis informa a mi lado a otra con voz caprichosa: «Yo no tomo hormonas, solo vitaminas. Lo más importante es que el enano de mi barriguita se sienta a gusto». Las futuras mamis (es como se refieren a sí mismas en los foros femeninos) se distinguen de las mujeres que están simplemente embarazadas por su elevada sentimentalidad, su tendencia a comunicarse en lenguaje infantil y, a veces, por llevar monos rosas de premamá. En sus barriguitas habitan enanitos y nenes. Y están muy a gusto allí… El mío no. El mío debe de sentirse muy incómodo. Porque dudo que alguien pueda estar cómodo con los riñones cinco veces más grandes de lo normal. Yo tampoco estoy cómoda. En esta sala de espera parecida a la de una estación de tren. Entre estas mujeres con cara de que de un momento a otro vaya a venir a por ellas un tren de juguete para llevarlas a un futuro maravilloso. A las papillas, a las cintas rosas y celestes, a la ropa de bebé y a los pañales. Y a los enanos con riñones normales.

Yo no subiré a ese tren.

¿Es esto envidia? No voy a mentir: esto es envidia.

Guardo la cola en la recepción y digo que necesito una prueba de ultrasonido con un especialista.

—Pero ¿está usted embarazada? —pregunta asombrada la mujer del otro lado del mostrador—. ¿De cuántos meses?

Estoy de cuatro meses, pero mi barriga apenas asoma. Como si no estuviera embarazada en absoluto. Es incluso, en cierto modo, humillante.

—Dieciséis semanas —respondo—. Enfermedad renal poliquística fetal. Por favor.

La mujer, repentinamente inundada de compasión, se va a averiguar si alguno de los superespecialistas está dispuesto a recibirme hoy sin cita previa.

Una futura mami en chándal rosa da un paso atrás, como si tuviera miedo de contagiarse de la desgracia. Toda la cola mira con expresión sombría, no exactamente a mí, sino al espacio vacío a mi lado.

La mujer regresa al mostrador:

—El profesor Demídov ha accedido a verla. Es una eminencia. ¿La apuntamos? La ecografía cuesta tres mil rublos.

Me apunto. ¿Qué son tres mil rublos?, estoy dispuesta a pagar incluso más. La ecografía no especializada de ayer en la calle Pirogovka me costó lo mismo. Me siento en la sala de espera y tecleo en el teléfono: «Demídov ecografía feto». La Wikipedia me informa de que Vladímir Nikoláyevich Demídov es «médico ginecobstetra soviético y ruso, perinatólogo. Doctor en medicina. Profesor. Pionero del diagnóstico por ultrasonidos y perinatal en la URSS». Ciertamente es una eminencia.

Siento una oleada de gratitud hacia el anciano profesor que, tan fácilmente, sin mayores preliminares, por pura compasión, ha accedido a verme el mismo día. Eso es un médico con mayúsculas. Escuela soviética. Todavía queda mucho para mi turno (los números aparecen en una pantalla), de modo que voy a buscar los aseos.

En la planta hay un único aseo, es decir: solo una cabina. Si es usted hombre o, por ejemplo, una mujer que nunca ha estado embarazada, tal vez no sepa que las mujeres embarazadas sienten ganas de orinar con mucha frecuencia y urgencia: en primer lugar, por razones hormonales, y en segundo lugar, porque el útero creciente presiona la vejiga. Por eso esperar una cola de quince personas en el único aseo es bastante angustioso. No escribo todo esto porque no entienda por qué hay solo un aseo (que no lo entiendo), sino por aclarar en qué estado me encuentro cuando puedo finalmente entrar al servicio. Estoy prácticamente agarrando el picaporte cuando una señora de la limpieza con un cubo y una fregona me impide el paso. Me lo impide literalmente: se coloca en el hueco de la puerta y no me deja pasar. Mira abajo, a mis pies, mis botas de invierno, y en su rostro hay odio:

—¿Por qué no llevas calzas?

¿Que por qué no llevo calzas? No lo sé. Ni se me había ocurrido. No había visto que las vendieran.

—No lo sabía. Lo siento.

—Pues ya lo sabes. Baja a la primera planta y ponte unas. Sin calzas no se puede entrar al aseo.

Sé que no llegaré a la primera planta. Que si ahora mismo, en este preciso instante, no entro en la dichosa cabina, simplemente me mearé encima.

—Necesito de verdad entrar al baño —le digo a la señora de la limpieza—. En cuanto termine, bajo a por las calzas.

—No te voy a dejar entrar sin calzas.

Y en ese momento es cuando me convierto en una fiera. Entiendo que la odio. Ella me odia, yo la odio, somos dos hembras agresivas, ya no soy una paciente del centro médico ni ella una empleada; la deshumanización es instantánea. Valoro nuestras fuerzas. Ella es la hembra vieja; yo, la joven. Obviamente, soy más fuerte que ella. Así que me limito a apartarla con las dos manos de la puerta del servicio, corro dentro, echo el pestillo y, por fin, respondo, como dicen, a la llamada de la naturaleza.

—Hija de puta, que te… —Me llega la voz de la mujer de la limpieza al otro lado de la puerta.

Después, de todos modos, bajo a la primera planta y compro las calzas. Y espero a que me llamen. Me llama mi marido y me dice que ha hablado con la enfermera del profesor Voyevodin y que le ha dicho que puedo subir a su despacho, que tal vez me reciba. Pero ya he pagado la ecografía con Demídov y pronto la pantalla anunciará mi turno. De modo que me quedo y espero. El profesor Demídov me recibe al cabo de una hora.

Pasa el sensor por mi barriga y murmura:

—Bien, los riñones… Sí… Realmente parece que se trata de poliquistosis… Posiblemente poliquistosis bilateral… Bien, el sexo… Es un niño… Presentación cefálica… Quiero ver el cerebro transvaginalmente: desvístase de cintura para abajo…

Me desvisto. Demídov comenta algo en voz baja con su enfermera, me llega un murmullo indistinto: «Por supuesto… ¿Quién no estaría interesado?…». La enfermera sale de la consulta.

El profesor me introduce la sonda vaginal.

Al cabo de un minuto entran en la consulta, acompañados por la enfermera, unas quince personas con batas blancas: estudiantes de Medicina y médicos jóvenes.

Se disponen en fila, pegados a la pared, y me observan en silencio. Y allí sigo yo, tumbada, desnuda. Vuelvo a dividirme en dos. Aquella yo que está al borde de la histeria, aprieta los párpados para no verlos y, al parecer, llora. La otra, observadora y tranquila, piensa en lo peculiar que resulta el hecho de que toda la escena, tanto en lo relativo a las sensaciones como al entorno, parezca un fragmento de una pesadilla. Hay un tipo de pesadilla muy común en la que una, por ejemplo, sale a la pizarra sin bragas.

Después el profesor extrae la sonda y vuelve a pasarla por el abdomen: se trata de mostrar a los estudiantes aquello que se habían perdido.

—Observen qué cuadro más típico —dice el profesor Demídov—. Aquí están los quistes… ¿Los ven? Aquí están, quistes múltiples… El tamaño de los riñones es cinco veces mayor de lo normal… Vejiga hipoplásica… Miren, qué interesante… Por ahora, la cantidad de líquido amniótico es normal, pero pronto será insuficiente… Con esta clase de malformaciones, los niños no sobreviven…

No sobreviven. No sobreviven. No sobreviven.

El profesor Demídov no se dirige a mí, sino a los estudiantes. En mí ya ni repara. Ya no existo.

Durante un tiempo mi yo tranquila se adueña por completo de mi cuerpo. Estoy tumbada sin bragas, me ruedan lágrimas por las mejillas, niños así no sobreviven, pero nada de esto me ocurre a mí. Estoy reflexionando.

Entiendo que, con fines puramente educativos, enseñar un «cuadro típico» a los estudiantes y a los médicos principiantes es importante. Que sencillamente es necesario para la formación de profesionales cualificados. Para que sepan distinguir una patología de otra. Un quiste de otro. Y comprendo que lo más adecuado es enseñar la patología con un ejemplo vivo. Con mi ejemplo. Pero pasa una cosa curiosa. Si ahora estoy sirviendo honradamente a la ciencia en general y al Centro de Obstetricia, Ginecología y Perinatología V. I. Kulákov en particular, ¿por qué demonios he pagado por esta prueba tres mil rublos? Y si los he pagado, ¿por qué la eminencia científica no me ha preguntado sencillamente si tengo inconveniente en que me observen un montón de desconocidos? Por cierto, casi con toda probabilidad lo hubiera permitido. Por las mismas razones por las que escribo este libro: para que lo que está ocurriendo tenga un mínimo sentido práctico.

Lo más asombroso es que, cuando un día más tarde le describo esta escena a mi amigo S., pediatra, mi indignación lo deja sinceramente sorprendido. Dice: «Es una práctica normal. Los estudiantes necesitan aprender». Y solo cuando le recuerdo lo de los tres mil rublos y la ética, de alguna manera conviene conmigo, aunque no muy convencido.