16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Erst hatte Schah Mohammad Reza Pahlawi eine große Vision: Iran aus einem tiefen Schlaf in die Moderne zu katapultieren. Freie moderne Menschen passten aber nicht in sein Bild. Als seine Untertanen Schutz vor der Shahs Vision und Polizeigewalt suchten, fanden sie den in der Vergangenheit, im Islam. Omid war einer der Revolutionäre, die im Februar 1979 den Schah stürzten und die Macht an sich rissen. Nun arbeiteten sie mit großem Eifer an der Verwirklichung ihrer Vision: einen Gottesstaat mit gläubigen Menschen zu errichten. Auch sie scheiterten. Omid erkennt, dass die neuen Machthaber sich die Menschen mit den Methoden des Schahs gefügig machen wollen. Gewalt soll Andersdenkende zum Schweigen bringen. Enttäuscht wendet er sich ab. Omids Schicksal steht für alle Iraner, die nun in einem freien und modernen Iran leben wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2024 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-99146-520-1

ISBN e-book: 978-3-99146-521-8

Lektorat: Leon Haußmann

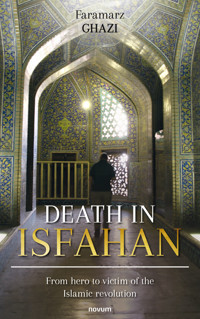

Umschlagfotos: Faramarz Ghazi; Malija | Dreamstime.com

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

I

Tadle nicht das Himmelsrad!

Verlerne Eigensinn und Stolz!

Ersehe nicht das Himmelsrad als schuldig!

Unangebracht ist, einen Weisen zu tadeln.

Nasser Khosro (1004 bis 1088)

1

„Bruder Omid!“

Jemand ruft ihm laut von hinten zu.

Als Omid seinen Namen hört, beginnt sein Herz zu rasen. Etwas stimmt da nicht. Ein Elektrostrom schießt durch seinen Körper, Blut durchflutet sein Gehirn, aus Furcht stellen sich seine Haare zu Berge.

„Werruft mich? Jetzt, um diese Zeit?Waswill er von mir? Und in dieser engen, dunklen Gasse? Woher weiß der Rufer überhaupt, dass ich in Isfahan bin?“

Von seiner Reise und dem Auftrag wissen nur sein Vorgesetzter und der Mitarbeiter, der ihn begleitet. Es übermannt ihn ein seltsames Gefühl. Jemand ruft ihn, und sofort gerät er in höllische Panik. Es ist ihm, als werde sein Name aufgerufen, damit er die Stufen zum Galgen hochsteige. „Mit ‚Bruder‘ sprach er mich an. Ist er also ein Islamist?“, zuckt es ihm wie ein Blitz durch den Kopf.

„Heutzutage ist die Anrede ‚Bruder‘ oder ‚Schwester‘ allemal besser als ‚Genosse‘ oder ‚Genossin‘“, hatte einst ihm sein Chef mit zynischem Unterton eingebläut. Damals hatte Omid ungerührt mit den Achseln gezuckt. Er zerbrach sich nicht den Kopf darüber, warum sein neuer Vorgesetzter ihm das vor anderen Kollegen so demonstrativ an den Kopf geknallt hat. Sollte es eine Anspielung auf Omids undurchsichtige Vergangenheit sein? Oder eine Anspielung darauf, dass man ihm nicht voll vertraute?

In seiner Abteilung spricht ihn niemand mit „Bruder“ an. Jeder weiß, dass ihm diese Anrede, die sonst im Amt üblich ist, nicht gefällt. Das hatte Omid schon früh klargestellt.

Das Amt, das war der Nachrichtendienst.

Begonnen hatte Omid in der Abteilung, die für die innere Sicherheit des Apparates selbst zuständig ist. Ihre Aufgabe war die Abwehr möglicher Infiltrationen, sie beschäftigte sich aber auch mit internem Amtsmissbrauch.

Um nach der Auflösung des Geheimdienstes des Schahs die Lücken zu füllen, war rasch ein Heer neuer Agenten eingestellt worden. Besonderen Wert legte man auf die Treue zur Revolution, maßgebend waren die Empfehlungen eigener Bekannter. Fachliche Kompetenz war nebensächlich, eine Überprüfung der Professionalität war aus Zeitgründen nicht möglich.

Dann wurde Omid in eine andere Abteilung versetzt. Auf deren Wunsch. Dort sollte er ermitteln, weshalb sich die Kluft zwischen der Regierung und den Intellektuellen immer weiter und unaufhaltsam vertiefte. Den Leiter der neuen Abteilung kannte er nur vom Hörensagen. Er wusste nur, dass Ali Sabeti in Amerika studiert hatte und noch nicht lange für den Geheimdienst, der als Ministerium organisiert ist, arbeitete.

Omid mochte ihn nicht, konnte dafür aber keinen klaren Grund nennen. Die neue Aufgabe fand er jedoch reizvoll. Er fühlte sich durch das Angebot geehrt. Der Umgang mit Intellektuellen, das war für ihn eine Herausforderung.

***

Und so wurde Omid nach Isfahan geschickt. Ein bekannter Schriftsteller war tot aufgefunden worden, und seither nahmen die Spannungen über die Stadt hinaus gefährlich zu. Der Tote war nicht irgendwer. Er war die bekannteste und lauteste Proteststimme des Landes. Es würde nicht, wie so oft bei mysteriösen Fällen, bei einer Kurzmeldung in den inneren Seiten der Zeitungen bleiben. Das würde diesem Toten nicht gerecht.

Omids Vorgesetzte wollten Antworten. Sollte der Schriftsteller wirklich ermordet worden sein, hätte sich irgendjemand verkalkuliert, er wäre zu weit gegangen.

Die Isfahaner Polizei war ratlos, unfähig, den Fall aufzuklären. Eine Kette rätselhafter Vorkommnisse ließ die Ermittlungen ins Leere laufen, und die Staatsanwaltschaft legte kein besonderes Engagement an den Tag. Der höchste Prediger Isfahans ließ dem Polizeichef sein Unbehagen über die Hartnäckigkeit der Polizei, diesen Todesfall aufklären zu wollen, ausrichten, und die konservativen, gegenüber der Revolution verpflichteten Kreise verbargen ihre Freude über den Tod des angesehenen säkularen Intellektuellen nicht.

Die Regierung in Teheran stand aber unter dem wachsenden Druck der öffentlichen Meinung. Tag für Tag schrieben die Zeitungen über den Schriftsteller. Alarmiert von den mysteriösen Umständen seines Todes wollten sie mehr wissen.

Gefunden hatte ihn an einem frühen Morgen ein Straßenkehrer, als er in einer schmalen Gasse fegte. Umgehend benachrichtigte er die Polizei. Bis die erschien, dauerte es eine gute Stunde. Inzwischen standen einige Leute um den Toten. Ein Anwohner zog fast schon ehrfürchtig eine Decke über ihn. Erwachsene forderten die Kinder, die auf ihrem Schulweg am Toten vorbeilaufen mussten, auf, schneller zu gehen. Sie packten die Kleineren an der Hand und hinderten sie daran, hinzublicken. Neben dem an die Wand gelehnten Opfer stand eine fast leere, farblose Glasflasche, ohne Aufkleber mit einem Hinweis auf den Inhalt.

Die Polizisten mussten vom Tatort entfernt parken. Sie kamen zu Fuß, ein Polizeibeamter und zwei junge Gehilfen, die bei der Polizei ihren Militärdienst leisteten. Wenige Minuten später trafen drei Sanitäter des Roten Halbmonds mit einer Bahre ein. Der Polizist trug eine blaue Uniform. Auf der Schulterklappe strahlte ein großer vergoldeter Stern, das Abzeichen für einen Kommissar. Seine Uniform wirkte aber eine Nummer zu groß, die weite Hose wirkte etwas schäbig, was ihm Autorität nahm. Die zwei in Khaki-Uniform gekleideten Gehilfen baten die Schaulustigen, ein paar Schritte zurückzutreten, damit der junge Kommissar mit seiner Arbeit beginnen könne.

Der Kommissar näherte sich der Leiche. Langsam hob er die bunte und billige Decke vom Gesicht des Toten. Der war mutmaßlich Anfang sechzig, rasiert und mit einem ordentlich geschnittenen Schnurrbart. Also kein Obdachloser, wie der Kommissar angenommen hatte, als er über den Fundort der Leiche in Kenntnis gesetzt worden war.

Noch etwas fiel ihm auf. Die Haut des Toten wirkte gelbbräunlich. Er stammte wahrscheinlich nicht aus Isfahan. Die meisten haben hier eine hellere Haut. Der Kommissar inspizierte die Hände des Toten. Die Fingernägel waren geschnitten und sauber. Auffällig war die Hornhaut am Mittelfinger der rechten Hand. Das Opfer muss viel geschrieben haben, dachte der Kommissar.

***

Den Tod stellte der Polizist an der Leichenstarre fest, die eingesetzt hatte, und an den violetten Flecken am Hals und im Gesicht. Das bestätigten die Rettungskräfte des Iranischen Roten Halbmonds. Das Gesicht war leicht geschwollen. Die Polizisten und die Rettungskräfte schlossen aufgrund der blauen Lippen auf Herzversagen. Vielleicht eine Alkoholvergiftung, dachte der Kommissar mit Blick auf die Flasche. Er nahm sein Taschentuch und hob die Flasche. Der Inhalt roch nach Alkohol. Es irritierte ihn, dass er am Opfer keinen Alkohol roch und dass die Flasche aufrecht neben der Leiche stand. Die Szene schien präpariert worden zu sein und war ihm suspekt.

Der Kommissar erhob sich, er drehte sich zu den Schaulustigen und fragte, ob jemand etwas über den Toten wisse. Niemand meldete sich. Nur der Straßenkehrer, der einen langen Besen aus Besenkraut in seinen Händen hielt, winkte und murmelte etwas Unverständliches. Zu vernehmen war lediglich das Wort „Polizei“. Wahrscheinlich meinte er, dass er den Fund der Polizei gemeldet habe.

Der Kommissar nickte und forderte ihn auf, näher zu treten. Dem Mann sei er nie im Viertel begegnet, sagte er, und auch sonst habe er um diese Zeit nie jemand in der Gasse gesehen. „Haben Sie hier etwas berührt oder verändert, beispielsweise die Flasche aufgestellt?“, wollte der Kommissar wissen.

Er verneinte und fügte hinzu, dass er den Mann mehrere Male gerufen habe. Als er sich nicht rührte, habe er sanft mit dem Besenstiel an seine Schuhe gestoßen, um ihn zu wecken. „Wie er an der Wand angelehnt war, da dachte ich zuerst, er schläft oder es ist ihm schlecht geworden“, murmelte der Straßenfeger.

Die Lehmmauern bröselten, daher mussten die asphaltierten Gassen jeden zweiten Tag gefegt werden. Bis auf einen großen Halbkreis um den Toten hatte der Straßenkehrer alles gefegt. Daher lag um diesen auf dem Asphalt weiterhin eine dünne Staubschicht, auf der deutlich Fußspuren zu erkennen waren. Der Kommissar konnte nicht feststellen, von wann sie stammten, und er prüfte es auch nicht weiter. Er hatte keine Ausrüstung dabei, nicht einmal einen Fotoapparat.

Der Kommissar nahm die Flasche in die Hand und roch wiederholt daran. Es handelte sich eindeutig um den gängigen Rosinenschnaps, dessen Herstellung wie auch Konsum verboten war. Jedoch ist er leicht auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Er tastete die Taschen des Toten ab, fand aber nichts, nicht einmal einen Bund mit Schlüsseln, was als Standardausrüstung in jeder Hosentasche zu finden sein sollte. Er selbst hatte ja immer einen lästigen Schlüsselbund zu tragen.

„Heutzutage müssen die Türen immer mehrfach verschlossen sein“, dachte der Kommissar. Dabei hatte es in den ersten Jahren nach der Revolution von 1979 keine derartigen Sorgen gegeben. Diebstahl sei einer der Bereiche gewesen, die die Polizei am wenigsten beschäftigt hätten, hatten ihm seine Kollegen einmal erzählt.

Er erinnerte sich, dass die Kleindelikte in der Zeit zugenommen haben, als er in die Polizeiakademie aufgenommen worden war. Schon drei Jahre später standen Einbrüche auf der Tagesordnung. Sonderabteilungen wurden gegründet, und die Bürger mussten über den staatlichen Rundfunk vor Einbrüchen gewarnt werden. Ein Polizeihinweis von damals lautete: „Lassen Sie Ihr Haus nie allein, oder vergewissern Sie sich, dass die Türen beim Verlassen des Hauses abgeschlossen sind.“

Es wurden zusätzliche Schlösser an den Haustüren angebracht, Fenster wurden vergittert, Mauern noch höher gezogen und mit Stacheldraht oder Glasscherben versehen, um abzuschrecken. Auch in einer Großstadt wie Isfahan erlebte der Kommissar Tag für Tag, wie hässlich die neuen Häuser aussahen, wie unzählige kleine Gefängnisse.

Nun stand der junge Kommissar vor einem Todesfall. Viel Erfahrung hatte er nicht, selbst wenn die Zahl der Morde und überhaupt die Gewalt eine steigende Tendenz anzeigten.

Er fand auch keinen Stift bei dem Toten.

Er gab die Leiche frei. Mehr war ja nicht zu erfahren.

Die Sanitäter waren abgezogen, und so legten die Gehilfen des Kommissars die Leiche auf die Bahre, einer warf die Decke wieder über sie, und sie trugen sie hinüber zum Leichenwagen, der eingetroffen war.

Der Kommissar nahm den einzigen Gegenstand an der Fundstelle, die Flasche, mit. Er überlegte sich verschiedene Varianten des Falles und dachte nach, wie er seinen Bericht abfassen soll. Das Wichtigste war, zunächst den Toten zu identifizieren. Er ahnte, dass er es schnell herausfinden würde. Der Tote sah nach einem angesehenen Bürger aus.

Die kleine Menschenmenge, zuerst mit entsetzten und jetzt eher mit neugierigen Gesichtern, löste sich allmählich auf. Sie verschwanden in ihren Häusern und schlugen die Türen hinter sich zu. Die Gasse war wieder leer und ruhig. Wie zwei Stunden zuvor.

2

Omid hatte sich immer gefragt, warum Kermani für die Herren da oben so bedeutend war.

Kermani war ja nichts weiter als ein intellektueller Dissident, einer, der sich ausschließlich mit iranischer Kultur und Geschichte beschäftigte und der als Gastdozent an der Fakultät für persische Literatur in Isfahan lehrte. Er kannte viele Gedichte der altpersischen Literaten, und er gab zu jedem politischen Ereignis oder zu einer nicht gerade klugen Aussage eines Politikers Anekdoten zum Besten. Mal war er zynisch, mal humorvoll.

Er kannte die Psyche seiner Landsleute. Wäre er nicht systematisch schikaniert worden, hätte er auch nicht lauthals um Hilfe geschrien und protestiert.

Jahre vor der Islamischen Revolution schrieb er ein langes Gedicht, in dem er sich zu einer Welt ohne einen Gott bekannt hat:

„Ich bin gottlos, ja, ich sage es laut, diesen Gott erkenne ich nicht an,

Ihn anzubeten verleiht mir keine Ehre,

Er ist wutanfällig, er verführt und betrügt seine Kreaturen mit Huris im Paradies und droht mit Folter in seiner Hölle,

Ich bete diese Bestie nicht an,

Ich habe keine Scheu und fürchte keine Strafe.“

Später sollte er sich mit religiösen Themen beschäftigen.

Alsgefährlichhätte ich ihn aber nie eingestuft, sagte sich Omid.

Jetzt ist er tot, und auch ich soll wohl ausradiert werden. Warum denn, fragt sich Omid, der nun in der dunklen Gasse steht. Seinen Verfolger hat er jeden Moment im Sinn.

***

Bereits am folgenden Tag war bekannt, dass der Tote kein anderer war als der bekannte Dissident und Schriftsteller Saied Kermani, den seine Familie vor drei Tagen als verschollen gemeldet hatte.

Sein Tod konnte kein natürlicher gewesen sein, meinten einstimmig die liberalen Zeitungen, die über den Tod des zweiundsechzig Jahre alten Kermani auf der ersten Seite berichteten. Die Alkoholflasche neben dem Toten war für sie ein Beweis dafür, dass der oder die Mörder Kermani des Alkoholkonsums bezichtigen wollten und ihn dadurch zu diffamieren versuchten.

Omid kannte den Verstorbenen sehr gut. Er hatte mit ihm lange und tiefgehende Gespräche geführt. Kein anderer war mit dem Fall Kermani vertrauter als Omid Hadian. Deshalb hatten seine Vorgesetzten ihn mit der Aufklärung des Falls beauftragt.

Er wusste, dass das Informationsministerium genannte Geheimdienst die Ermittlungen auf ausdrückliche Anordnung des Präsidenten der Islamischen Republik übernommen hatte und dass die Polizei von der Aufklärung entbunden war. Der Präsident sah sich durch den öffentlichen Druck gezwungen, Aufklärungswillen zu zeigen. Persönlich schätzte der Präsident Kermanis literarische Arbeiten, er hatte sich sogar Sorgen um dessen Leben gemacht.

Kermanis Tod schlug Wellen, im Inland wie im Ausland. Auch große internationale Medien berichteten über den mysteriösen Tod des Schriftstellers. Der Präsident nutzte den Druck der öffentlichen Meinung als Vorwand, um in den Fall einzugreifen. Seinen konservativen Gegenspielern, den Hardlinern, wollte er dabei aber keine Angriffsfläche bieten.

***

Omid war in Isfahan angekommen. Er trat aus dem Hotel, wollte aber kein Taxi nehmen. Vor seinen Füßen hielt ein Auto. Am Steuer saß ein Mann Mitte vierzig. Vermutlich beförderte er nach seiner Arbeit noch Passagiere, um sein dürftiges Einkommen etwas aufzubessern. Omid winkte ihm ab, ließ ihn weiterfahren. Er wollte nicht gleich den Ersten nehmen. „Vielleicht hat er sogar auf mich gewartet“, kam ihm in den Sinn.

Gleich hielt das nächste Auto. Diesmal steuerte ein älterer Mann einen alten Citroën 2CV. Omid steckte den Kopf durch das offene Fenster ins Auto und nannte ihm leise die Adresse. Er redete nie laut und war immer darauf bedacht, dass kein Dritter mithört. Der Fahrer nannte den Preis. Abgemacht. Omid stieg hinten in die Ente ein. Sie fuhren bis zu der Straße, die einmal in einem Modernisierungsschub wie eine Schneise durch das Altstadtviertel von Isfahan gezogen worden war.

Nun stand er in der engen Gasse und jemand rief nach ihm: „Bruder Omid“. Als er sich die Momente bis zum Zuruf rasch rekonstruiert hatte, dachte er: „Bis zu dem Zeitpunkt war nichts Auffälliges passiert.“

Er war an der Hauptstraße ausgestiegen und lief zu Fuß in die Altstadt. Er passierte eine Gasse, die einer Allee ähnelte. Auf beiden Seiten verlief ein schmaler Weg, dazwischen zog ein breites, bis zu zwei Meter tief gelegenes Bächlein, das von allerlei Bäumen gesäumt wurde, von Maulbeerbäumen und Sträuchern, mit Feigen, ebenso von wilden Pflaumenbäumen und Trauerweiden. Was zufällig aus dem Boden schoss, ließ man gedeihen. Jedes Baumgrün ist willkommen.

Er bog in eine Seitengasse. Von da an konnten Autos kaum noch durch die engen Gassen fahren. Nur noch die Anwohner durften ihre Häuser mit dem Auto erreichen. Alle paar hundert Meter gab es für einige Autos kleine Parkplätze. Meist hatte dort ein Haus gestanden, das verlassen war und abgerissen wurde, um Platz zu schaffen für Autos und Motorräder.

Er kam an einigen Geschäften vorbei. Zunächst an dem eines Teppichflickers. Ein alter Mann mit einer gestrickten Kappe und einer dicken Brille arbeitete unter fahlem Licht. Niemand anders war in dem kleinen Laden, der vollgestopft war mit Teppichen und Teppichresten. Für einen weiteren Menschen hätte es keinen Platz gegeben.

Gleich nebenan war ein Kupferschmied. In dem Laden arbeiteten drei junge Burschen. Oder waren es vier? Ganz hinten loderte Feuer, ein Arbeiter verzinkte die Innenseiten von Kupfergeschirr. Omids rekapitulierte die Szene so:

„Keiner von ihnen achtete auf die Passanten. Sie waren sehr mit ihrer Tätigkeit beschäftigt, die ohnehin eine hohe Konzentration fordert. Der ältere Mann, wahrscheinlich der Meister und Besitzer der kleinen Werkstatt, hämmerte mit einem konstanten Rhythmus auf einen riesigen Kupfertopf.“

In einem solch riesigen Topf kann man Reis oder Eintopf für fünfzig Menschen zubereiten. Zum Einsatz kommen sie bei religiösen Anlässen. Dann stehen mehrere Töpfe dieser Größe auf Holzfeuer. Was gekocht wird, wird an die Gläubigen verteilt. Nun stand Muharram bevor, der Trauermonat der Schiiten, und so musste der Kupferschmied bis spät in den Abend hineinarbeiten, um seine Aufträge zu erfüllen.

An seinem Ladenfenster hing ein verrußtes Bildnis des Führers der Islamischen Revolution. So als wolle er seine Treue zum System bekunden. Einst hatte das Porträt des Führers in allen Basaren des Landes die Wände tapeziert. Mit der Zeit verschwand es aber aus den Geschäften.

In den Geschäften blieben halb zerrissene oder verschmierte Bilder hängen, was die schwindende Sympathie für diesen Politiker und Gottesmann sichtbar werden ließ. Man musste nur durch die Basare gehen, man brauchte keine Statistiken mehr, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie sehr die Menschen mit seiner Politik einverstanden waren – oder eben nicht mehr einverstanden waren.

Danach die Bäckerei. Männer und Frauen stellten sich in zwei getrennten Schlangen an. Viele warteten, um das „Sangak“ zu kaufen, das beliebte, auf heißem Kies zubereitete Vollkornfladenbrot. Die im Tschador gekleideten Frauen bildeten eine schwarze Masse ohne sichtbare Trennlinien. Es war schwierig zu sagen, wie viele sie waren. Drei, vier Knaben wuselten in der Menge herum, als ob sie nicht wussten, zu welcher Schlange sie gehörten.

Zwei Männer fielen auf. Einer war leicht untersetzt, allem Anschein nach ein gewöhnlicher Beamter oder Lehrer. Der zweite war jung, trug einen Vollbart, hatte eine sportliche Figur. Omid sah kein Gesicht, nur sein en profil. Eine große Hakennase fiel ihm auf, mehr nicht. In der Reihe schien er der Letzte zu sein. Er wird also noch mindestens fünfzehn Minuten warten müssen, bis er das dünne Fladenbrot, das der Bäcker eins nach dem anderen auf die Theke warf, wird nehmen können.

„Das könnte der Mann gewesen sein, der hinter mir her ist“, lief es Omid durch den Kopf. Denn er passte nicht ganz zu dem Bild vor der Bäckerei. Männer stehen dort ungern an. In der Regel übernehmen Frauen oder Kinder die Aufgabe, frisches Brot zu kaufen, selbst wenn es die Familienväter sehr schätzen, beim Abendmahl das ofenwarme Brot zu genießen. Außerdem nutzen Frauen den Brotkauf als Gelegenheit, aus ihren Behausungen herauszukommen und sich mit anderen Frauen über Neuigkeiten im Viertel auszutauschen.

***

Omid hatte ein beachtliches optisches Gedächtnis. Der junge sportliche Mann kam ihm aber nicht bekannt vor. Als Omid an ihm vorbeilief, griff der Mann hastig in seine Jackentasche. Das hatte Omid zwar in seinem Kopf abgespeichert. Er dachte sich dabei aber nichts. Vielleicht wollte er ja nur sein Portmonee herausziehen.

Vielleicht hat diese Bewegung im Nachhinein aber doch eine andere Erklärung.

Denn er wurde jetzt mit seinem Namen gerufen. Hundert Meter von den Geschäften entfernt, wo die Häuser noch dichter stehen und die Gassen noch enger werden, in einer engen, ziemlich langen Gasse mit vielen Krümmungen und Seitengassen.

Es war gegen 20 Uhr abends.

In früheren Jahren waren durch diesen weitläufigen, eindrucksvollen Irrgarten Esel und Maultiere getrabt, die alle möglichen Lasten trugen. Am frühen Morgen hätte man Männer gehört, die ihre Waren angeboten haben. „Frische Kartoffeln“, rief der eine laut. Minuten danach kam ein mit Zwiebeln beladener Maulesel vorbei. Ein weiterer mobiler Verkäufer pries seine frischen Kräuter, ohne die in der iranischen Küche nichts geht. Die Hausfrauen kannten die Reihenfolge. Sie hielten das Kleingeld und einen Korb bereit, um sich aus dem Supermarkt auf vier Beinen das Nötige zu besorgen.

Doch dann ersetzten erst Fahrräder und schließlich Motorräder die Vierbeiner.

Allein die kunstvoll verzierten Türen, die hier zu einer langen Kunstgalerie werden, teilen den Passanten mit, wo in der langen, einförmig hellbraunen Mauer ein neues Haus beginnt. Selten unterbrechen Fenster die Mauer, sodass es schwer zu erraten ist, ob ein Haus auch wirklich bewohnt ist. Dass aus den Häusern kein Geräusch drang, das hörte Omid deutlich daran, dass er, obwohl er Gummisohlen trug, seine eigenen Schritte hörte.

Mal war die Gasse zwei Meter breit, mal zweieinhalb Meter. Mit bestenfalls einem Meter waren die kurzen Seitengassen noch enger. Manchmal tauchte unerwartet eine kleine Einbuchtung auf, ohne klaren Zweck. Ab und an hing eine Decke über der Gasse, als ob über sie, vielleicht für ein weiteres Kind, nachträglich ein Zimmer gebaut worden war. So ging man stellenweise unter Holzbalken, die aber hoch genug waren, um sich nicht ducken zu müssen.

***

Einen festen Plan haben die Häuser in dem Labyrinth nicht. Ihr Grundriss ist nicht genau zu bestimmen. Vielleicht bestehen sie aus einem oder zwei Zimmern, aus denen später drei wurden, mit einer Küche und einer Toilette. Letztere steht meist etwas abseits im Hof, wenn es einen gibt, sonst in einer verwinkelten Ecke des Hauses, des Geruchs und der Geräusche wegen.

Die Mauern und Decken haben keine scharfen Ecken und Kanten, so als ob der spanische Baumeister Gaudi sie entworfen haben könnte. Aus der Vogelperspektive muss die Altstadt wie ein weit ausgreifendes Ameisennest aussehen. Nur dass es flach und in die Breite gebaut wurde, ohne Architekten und ohne Baubehörde. Die Menschen wussten ja, was sie taten. Ihre traditionelle Bautechnik hat sich über die Zeit nicht verändert. Sie mischen Tonerde mit Stroh. Der Baustoff hat sich als ein gutes Isoliermaterial erwiesen, und so wirken die engen, schattigen Gassen in den heißen Monaten kühler als es die breiten Straßen in der Neustadt sind.

Omid hatte sich heute vorgenommen, den Bruder des Schriftstellers, Mahmud Kermani, zu befragen. Der wohnte ganz am Ende des Labyrinths. Mit ihm hatte er zuvor bereits lange Gespräche geführt. Nun waren im Verlaufe seiner Ermittlung neue Fragen aufgetaucht. Er musste versuchen, dem noch verschwommenen Bild vom Tod Kermanis Konturen zu geben.

Er hatte sich gemerkt, wie er das Haus erreicht. Zweimal nach rechts, dann links, an zwei Seitengassen vorbei, dann würde das beleuchtete Minarett der Hauptmoschee zu sehen sein, dort noch einmal links und die dritte Tür wieder auf der linken Seite. Hier musste eine Hundertwattglühbirne brennen, wie fast über jeder Haustür.

Bis dahin war es noch ein langer Weg.

3

Dann die Stimme, die seinen Namen gerufen hatte. Omid drehte sich nicht um. Er traute sich nicht, blieb aber auch nicht stehen. Dass seine Schritte für einen kurzen Moment aus dem Rhythmus liefen, nahm der Mann hinter ihm sicher wahr. Das war normal, jeder hätte reagiert, hätte er um diese Zeit in der leeren Gasse eine laute Stimme gehört.

Was schoss nicht alles durch Omids Kopf. „Eine ziemlich junge Stimme, vielleicht wollte sich der Mann nur meiner Identität vergewissern. Es könnte ja jemand sein, der mehr über den Fall weiß und das mit mir teilen will.“ Omid stellte sich Fragen. Für sein Handeln wichtige Antworten hatte er keine.

Er lief an vielen Türen vorbei und überlegte sich, plötzlich stehenzubleiben und an einer beliebigen Tür zu klopfen. Vielleicht wäre jemand zu Hause, würde ihm die Türe öffnen.

An den meisten alten Holztüren sind zwei Türklopfer aus Eisen oder aus Messing angebracht, ein langer und ein kreisförmiger. Würde er mit dem langen Türklopfer schlagen, gäbe er den Bewohnern zu erkennen, dass ein Mann vor der Tür steht. Wäre kein Mann zu Hause, würden ihm die Frauen im Haus generell nicht öffnen. Beide Klopfer gleichzeitig zu betätigen, würde nichts nutzen. Niemand nähme ein solches Klopfen ernst.

Omids Schritte beschleunigten sich, er rannte beinahe. Den Mann hinter sich hörte er nicht. Das Blut zirkulierte in seinen Ohren so laut wie ein reißender Fluss. Omid war sich sicher, dass auch der Mann seine Schritte beschleunigte.

Er wünschte, dass er wie eine Katze eine Mauer hochklettern und in einem Haus Zuflucht suchen könnte. Das hat ihm einmal das Leben gerettet.

***

Es war während eines Protestzugs gegen den Schah. Da hatte ihn ein Offizier der gefürchteten Garde des Schahs als Rädelsführer ausgemacht, und nahm sich vor, Omid zu verhaften. Als Omid bemerkte, wie sich ein Augenpaar auf ihn fixierte, zog er sich langsam aus den ersten Reihen der Demonstranten zurück. Er lief in eine schmale Gasse und begann, so schnell zu rennen, wie er nur konnte. Der Offizier rannte mit gezogener Pistole genauso schnell hinter ihm her. Seine Chancen, ihm zu entkommen waren nicht groß. Als er in eine weitere Seitengasse bog, kletterte er, ohne eine Sekunde zu überlegen, eine Mauer hoch und landete im kleinen Hof einer Familie. Ein kleines Kind, vier oder fünf Jahre alt, spielte friedlich auf seinem Plastikfahrrad.

Es starrte Omid mit seinen großen Augen erstaunt an, sagte aber nichts. Der Junge war überrascht. War da einer vom Himmel gefallen? Ist der ein Engel? Kann der wirklich fliegen?

Omid lächelte ihm zu und hielt den Zeigefinger vor seinen Mund. Dem Buben gefiel die Geste, und er verstand es als ein Spiel. Dann klopfte es laut an andere Türen in der Gasse. Niemand öffnete dem Offizier. Man hatte ein Gespür für solche Fälle.

Damals war Omid entkommen. Aber heute, fast zwanzig Jahre später mit einem leichten Bauchansatz, war das ein undenkbares Unterfangen.

***

Dann soll er mich doch noch einmal rufen, wenn er mir etwas über den Fall mitteilen will, dachte Omid. Es rief aber niemand, und er spürte jetzt, dass sein Leben in Gefahr war.

Unauffällig griff er in seine Jackentasche, holte seine Waffe heraus und entschärfte sie. Es war ein leichter Kurzlauf-Revolver, Arminius HW22. Als Fangschusswaffe war sie gewöhnlich nicht für die Polizei vorgesehen. Omid wollte immer eine leichte Waffe bei sich tragen, die in seiner Jackentasche nicht auffallen durfte. Einen Pistolengurt wollte er nicht tragen. Dann könnte er sich die Dienstmarke gleich auf die Stirn kleben, hatte er immer gemeint.

Nun war es zu spät, das zu bereuen. Sollte der Verfolger eine 9-Millimeter-Langlaufpistole von Smith & Wesson haben, dann wäre er geliefert. Vielleicht hielt der deswegen einen Abstand von 30 bis 40 Metern. Omid hatte den lauten Ruf auf diese Entfernung geschätzt. Folglich kannte der Verfolger also die Reichweite von Omids Revolver. Er muss ein Profi sein und kein Dilettant der Opposition.

Schon einmal war ein Attentat auf ihn verübt worden. Das lag weit zurück. Damals hatte er als junger Revolutionär die Aufgabe, in den Gefängnissen Verhöre zu führen und dabei zu versuchen, die Gefangenen verschiedener politischer Couleurs von der Revolution zu überzeugen. Es war eine Zeit, in der Omid und seine Kumpane noch fest von ihrer Weltanschauung überzeugt waren. Sie sahen sich glasklar und unerschütterlich auf der richtigen Seite der Geschichte. Sie dachten, man müsse mit den Gegnern, besonders den jungen, die ja doch eher Querulanten waren und sich den neuen Machthaber nicht beugten, nur reden und sie aufklären. Dann wären auch sie überzeugt.

Es gab jedoch im Untergrund eine islamische Organisation, die gegen die neue Führung kämpfte. Sie nannten sich die Volksmudschahedin. Jugendliche, insbesondere aus konservativen Familien und kleineren Städten, schlossen sich ihr an. Um ihren Anhängern in den Gefängnissen zu zeigen, dass sie noch handlungsfähig und stark ist, befahl die Organisation, Omid zu eliminieren.

Der Plan lief schief, und die zwei Attentäter konnten ihren Auftrag nicht ausführen.

Omid fuhr an jenem Tag mit seinem Auto zum Evin-Gefängnis im Norden Teherans. Im Rückspiegel bemerkte er, dass ihn ein Motorrad verfolgte. Omid fuhr damals sehr vorsichtig, ständig kontrollierte er alle drei Spiegel. Er wusste, wie die Volksmudschahedin ihre Gegner liquidierten. Sie fuhren zu zweit auf einem Motorrad, hinten saß der Schütze. Der Fahrer trug jetzt eine Brille. Da die meisten von ihnen noch Schüler und Studenten waren, trugen sie häufiger als andere Motorradfahrer Sichtbrillen. Damit und mit ihrem auffällig ruhigen Fahrstil fielen sie Omid auf.

Omid behielt sie im Auge, er fuhr etwas langsamer und ließ auf der linken Seite gerade genug Platz für ein Motorrad. Es war eine Einladung an die Attentäter, und sie fielen darauf herein. Das Motorrad holte auf, es war nur noch einen Meter hinter Omid. Im Rückspiegel konnte er sie nicht mehr sehen. Wahrscheinlich hatte der Schütze die Pistole aus der Tasche geholt und entsichert. Omid sah es zwar nicht, es musste aber so sein.

Er hörte, wie das Motorrad mit der gleichen Geschwindigkeit wie er fuhr. Nun drückte er leicht aufs Gaspedal, der Motorradfahrer tat es ihm nach. Dann trat Omid plötzlich auf die Bremse, drehte das Lenkrad nach links. Das Motorrad prallte auf den linken Kotflügel und flog auf die Straße. Omid sprang aus dem Auto, zog seinen Revolver. Der verhinderte Schütze befreite sich im Bruchteil einer Sekunde vom liegenden Motorrad und verschwand in der stark befahrenen Straße. Seine Waffe hatte er aber verloren, sie lag auf dem Asphalt.

Der Fahrer war jedoch unter dem Motorrad eingeklemmt und schien etwas benommen. Seine zerbrochene Brille wurde einige Meter weggeschleudert. Omid richtete seinen Revolver auf ihn, rief laut und drohend: „Keine Bewegung! Bleib auf dem Boden!“ Der Verkehr geriet ins Stocken, im Handumdrehen bildete sich um die beiden eine Glocke neugieriger Passanten und Ladenbesitzer. Sie ahnten schnell, worum es ging, das Bild war bekannt. In den Großstädten wiederholte es sich mehrmals am Tag. Die Volksmudschahedin hatten eine Terrorkampagne gestartet und bereits viele aktive Anhänger des Regimes niedergestreckt.

Die Schaulustigen beobachteten die Szene mit gemischten Gefühlen. Weder bejahten sie die Terroranschläge noch die ungebremste Gewalt, mit der das neue Regime gegen seine Gegner vorging. Sie wollten nichts anderes als endlich Ruhe. Seit dem Umbruch waren drei Jahre vergangen, und es war für sie kein Ende der Gewaltspirale in Sicht.

Omid wartete stumm, auch die Menschen um ihn blieben still. Keiner, der etwas sagte. In einigen Augen war Mitleid mit dem Jungen zu erkennen, der unter dem Motorrad eingeklemmt war. Sein unmittelbares Schicksal war nicht schwer zu erraten: ein kurzer Prozess gefolgt von der Hinrichtung. Das war das Urteil für den bewaffneten Aufstand gegen den Staat.

Omid wartete, bis die Polizei kam und den etwa zwanzig Jahre alten, mageren Jungen und das Motorrad abholte. Er leistete keinen Widerstand, stand auf, hinkte leicht und stieg mit gesenktem Kopf in das Polizeiauto. Dabei hatte er die Welt verändern wollen. Es gelang ihm nicht, und nun wollte er von seinen Träumen nichts mehr wissen. Die Welt war ihm nicht einmal einen Abschiedsblick wert.

Genauso wie zuvor die Schaulustigen das Geschehen mit gemischten Gefühlen verfolgt hatten, ging es nun auch Omid. Denn die Haltung des Jungen beeindruckte ihn, er fand darin etwas Verwegenes, Heldenhaftes. Er konnte aber nicht ahnen, woran der junge Mann dachte, als er abgeführt wurde.

Fühlte er sich wie ein kleiner Vogel in den Fängen eines Falken? Aus seinem Gesicht konnte er jedenfalls keine Angst vor der bevorstehenden Hinrichtung ablesen. In den Augen eines Rebhuhns in den Krallen eines Falken sieht man ja auch nicht die Angst und nicht den Schmerz. Stand der Junge unter Adrenalinschock? Vielleicht dachte er an das Vergangene und das Verlorengegangene in seinem Leben, nicht aber an die Zukunft, denn er wusste ja genau, was ihn erwartete.

Omid verspürte das wohlige Gefühl des Sieges über diesen jungen Unbekannten, nicht aber eine tiefe Genugtuung. Etwas passte ihm nicht. Der Vorfall erinnerte ihn an die Spiele aus seiner Kindheit. Oft hatte er mit seinem Bruder und anderen Kindern aus der Nachbarschaft Räuber und Gendarm gespielt. Das war damals ein Spiel. Hier aber endete es für den Verlierer mit dem Tod. Der Verlierer wird physisch eliminiert, er wird nie mehr ein Mitspieler sein, und es wird kein neues Spiel mehr für ihn geben.

***

Omid rannte weiter und war verschwitzt. Bis zum Haus von Kermanis Bruder dauert es ja eine Ewigkeit, dachte er.

Geht das Spiel also doch weiter? Wird er auch dieses Mal Sieger sein und sein Leben feiern? Oder wird nun er kaltgestellt und für immer aus dem Verkehr gezogen, weil er zu viel weiß und seine Nase in Sachen gesteckt hat, die ihn nichts angingen?

So einfach wollte er nicht Abschied nehmen. Er dachte an seine Frau und die zwei Kinder. Was wird aus ihnen, wenn er jetzt das Spiel verliert? Er hatte in seinem Leben noch viel vor, er hatte sich fest vorgenommen, seine Memoiren zu schreiben. Es war auf und ab gegangen, er hatte namhafte Personen kennengelernt und mit ihnen spannende Gespräche geführt. Das alles wollte er auf jeden Fall niederschreiben. Für die Geschichte. Er fühlte sich dazu sehr verpflichtet.

Diese Gedanken beunruhigten ihn noch mehr.

Dass er das Attentat überlebt hat, stärkte bei seinen Kameraden sein Ansehen und seinen Ruf. Der Gefängnisdirektor beglückwünschte ihn dazu am folgenden Tag, und die Insassen fürchteten ihn nun mehr als zuvor. Noch am gleichen Tag hatte sich die Nachricht vom gescheiterten Anschlag im ganzen Gefängnis verbreitet.

Seit jenem Tag verließ Omid das Haus nie mehr ohne seine HW22. Sie verlieh ihm eine gewisse Sicherheit, etwas Aberglaube war wohl dabei. Denn er wusste sehr wohl, wozu die Waffe taugte: Sie war ein Kleinkaliber für kurze Distanzen.

Etwas abergläubisch zu sein, war in jener Zeit gar nicht anormal, vielleicht sogar etwas Mode. Je mehr man an metaphysische Kräfte glaubte (oder sich zumindest so gab), desto näher stand man zur Revolution. Auf Omids Weg zum Dienst war auf einer riesigen Tafel zu lesen: „Iran ist das Land der Verliebten und nicht der Weisen.“ Es war ein Zitat eines einflussreichen Ajatollahs. Auf den ersten Blick klingt es in der Islamischen Republik aber etwa verrückt. Der Ajatollah wollte damit jedoch ausdrücken, dass Gott mit dem Herzen wahrgenommen wird und nicht mit dem Verstand.

Eine Prise weniger Verstand war durchaus „in“. Omid erzählte in den Kreisen seiner Vertrauten die Geschichte mit der Waffe mit unterschwelligem Stolz. Er hob seinen Glauben an den Revolver hervor und deutete damit an: „Zwar bin ich klug, aber keine Sorge, ich bin auch etwas simpel.“

Wer dieses Spiel gut beherrschte, stieg im neuen Apparat leichter auf. Es stiegen viele auf, nicht allein wirkliche Revolutionäre. Auch ihre Kontrahenten verstanden es, das neue System zu unterwandern, und in den Sicherheitsorganen gelangten sie so in Schlüsselpositionen. Jeder wurde irgendwie verdächtigt, ohne Ausnahme, und auch er musste ständig seine Loyalität unter Beweis stellen.

***

Jetzt aber, in den engen Gassen von Isfahans Altstadt, läutete für Omid die Stunde der Wahrheit. Er wünschte sich eine passende Smith & Wesson oder eine Beretta, alles, bloß nicht dieses Spielzeug! Der Glaube, sein Revolver besäße Kräfte, die das technische Datenblatt verschwieg, hatte sich längst verflüchtigt. Er stand vor nackten Tatsachen: Gegen eine Langlaufwaffe hatte er mit der geringen Reichweite und der miserablen Zielgenauigkeit seines Revolvers nur eine geringe Chance.

Eigentlich hatte er es ja immer geahnt, dass die Geschichte mit den imaginären metaphysischen Kräften eher Klamauk ist. Er hat es aber verdrängt und manchmal sogar gehofft, sie sei doch wahr. Dieses abergläubische Denken hat sich jedoch durch die ganze Gesellschaft gehalten, besonders in den ersten Monaten und Jahren nach der Revolution von 1979. Es dauerte Jahre, bis die Gesellschaft peu à peu reifte, und nicht alle machten diese Entwicklung mit.

Bei Omid war es lange eine Mischung aus Heuchelei und Unreife. Wie hätte er sich sonst überhaupt so lange halten können? Er war gezwungen, sich diese Maske aufzusetzen. Mit der Zeit war es gar nicht mehr nötig und möglich, die Maske jeden Abend abzuziehen. Sie saß fest an seinem Gesicht. Irgendwann, er wusste nicht mehr, wann es war, wusste er selbst nicht mehr, wer er wirklich war.

Er tat alles, um nicht gefeuert zu werden. Denn es war nicht mehr möglich, den Apparat zu verlassen. In den eigenen Reihen war er zu bekannt, und bei der Opposition war er zu sehr verrufen. Ohne die Waffe und die Dienstmarke wäre er Freiwild. Jeder hätte ihn sofort erlegt, ob von den bewaffneten Zellen der Opposition oder sogar aus den Kreisen im Sicherheitsapparat. Er hatte genug Feinde.

***

Omid Hadian war ein ranghoher, kompetenter Beamter, undurchschaubar und arrogant. Seine Vergangenheit passte nicht sehr in das Klischee eines islamischen Revolutionärs. Er war belesen, kannte Bücher über den Marxismus und von islamischen Gelehrten. Aus seinen Akten ging hervor, dass er sich in seiner Zeit im Gefängnis im Jahr vor der Revolution mit Inhaftierten aller politischen Richtungen gut verstanden hatte und mit ihnen offen über die Revolution und die Zukunft des Landes debattierte. Vermerkt war auch, dass er die täglichen gemeinsamen Gebete der Gläubigen nicht sehr ernst nahm.

Das machte ihn für viele im Apparat weder berechenbar noch durchschaubar. Und jetzt in Isfahan, will hier jemand mit ihm abrechnen?

Einfacher wäre es doch, dachte er, ihm die Akte Kermani wieder zu entziehen oder ihn, dazu bräuchte es nicht einmal einer glaubhaften Begründung, zu suspendieren. Andererseits wusste er, dass im Amt vieles weder vernünftig noch logisch verlief. Für vieles hatte er keine Erklärung. Der Apparat bestand aus einer Mischung aus Neid, politischen Intrigen, Verdächtigungen und sogar normaler Detektivarbeit.

Als er seine Ermittlungen in Isfahan fortsetzte, reifte in ihm der Verdacht, dass unabhängig von ihm ein den Blicken entzogenes Team aus Profis, die aus den Sicherheitsapparaten des Landes rekrutiert wurden, operieren würde. Er konnte nicht ahnen, wer dahintersteckte und die Befehle erteilen würde. Seine Vermutungen meldete er seinem Vorgesetzten, der erstattete wiederum direkt dem Minister Bericht.

Von jenem Tag an passierten seltsame Dinge. Bis heute, als einer rief: „Bruder Omid!“

4

Oft hat Omid gemeint, dass sein Leben eine Kette von Zufällen sei, jenseits seiner Kontrolle und dem Schicksal ausgeliefert. Wie ein Stück Holz auf den Wellen einer reißenden Strömung. Wenn er auf seinen Werdegang zurückblickte, nahm er Nebel wahr- den Nebel, der den revolutionären Eifer und Rausch einhüllt. Ohne zu wissen, wohin ihn seine Schritte führten, sank er Stück für Stück tiefer in einen Sumpf von Gewalt und Gräueltaten. Am Abgrund dieses stinkenden, stehenden Wassers, am Ende dieser ungeplanten Verwandlung seiner selbst, erkannte er sich nicht wieder.

In seinem Leben rang er zwar oft mit sich selbst, oft aber ließ ihm der Sog der schnellen Ereignisse keine Gelegenheit zur Reflexion. Und so verlor er gegen sein nahezu unaufhaltsames Schicksal nicht wenige Kämpfe.

Die Menschen wollen die große Geschichte aus sicherer Entfernung nicht nur beobachten. Sie machen die Geschichte selbst, und auch Omid wollte so seine Pflicht als Mensch erfüllen. Geglückt ist es ihm nicht. Omid versuchte wohl, mit dieser Reflexion sein Handeln rechtfertigen. Selten gelang es ihm jedoch, sich selbst zu überzeugen. Und so hörte sein Gewissen kaum auf, ihn zu plagen.

Im Leben trifft man oft kleine Entscheidungen, die auf den ersten Blick völlig harmlos und unbedeutend erscheinen. Man überlegt sich nicht viel dabei. Dann aber prägt eine banal erscheinende Auswahl von Möglichkeiten das Leben. Sie fügen sich zusammen, türmen sich auf, und plötzlich steht man an einem Ort, an dem man sich nicht zu stehen wünscht, und das Leben gleitet unabwendbar auf eine ungewollte Bahn.

***

Und so entwickelte er in Tagträumen eine Spielerei. Er blickte auf sein persönliches Schicksal und den Lauf der Dinge in seinem Leben. Er nannte es das Was-wäre-ich-wenn-Spiel, und er spielte diverse Möglichkeiten und Lagen in seinem Leben durch. Dabei stellte er sich auch Kettenreaktionen vor, also eine bewusste Entscheidung im Alltag, die auf einen Weg führte, den er so nicht geplant hatte, der aber offenbar bestimmt für ihn war.

Für diese „Bestimmung“ seines Lebenswegs hatte er keine Erklärung. Läge ihm eine göttliche Bestimmung zugrunde, dann müsste ich mich doch wohl dabei fühlen, dachte Omid. Denn Gott, so lehrte ihn Glaube, wolle ja das Wohl seiner Geschöpfe. Das war aber nicht der Fall.

Dann versuchte er, Momente aus dem Leben einfach zu löschen oder herauszunehmen. Das ergab keinen Sinn. Entweder würde der Turm in sich zusammenbrechen oder die Kette würde abreißen, mit anderen Worten, seine Entwicklung als Mensch würde abbrechen oder es gäbe keine Logik mehr in seinem Leben.

Viele Menschen sagen sich: „Weder habe ich mir diese Welt ausgesucht, noch ist sie von mir gemacht.“So lehrt der Dichter und Philosoph Omar Khayyam seit Jahrhunderten die Iraner:

„Oh Herz, die Welt nichts als Schatten und Schein

Warum quälst Du Dich ab in unendlicher Pein?“

Immer gibt es jedoch genügend Menschen, die sich dem nicht fügen, die die Regeln dieser „neuen Welt“, die Welt nach der Revolution, nicht hinnehmen oder sich nicht anpassen. Sie werden eingekerkert, sterben, werden getötet, weil sie der neuen Ordnung und der neuen Auffassung von der Welt, die für sie nicht annehmbar sind, die Stirn bieten. So wie es Omid dem alten System gegenüber getan hat.

Omid wehrte sich, sich dem „sinnlosen“ Schicksal zu unterwerfen. Zum Schluss jedes Spieles war er völlig verwirrt und durcheinander. Er konnte keine klaren Linien mehr für sein Handeln ziehen und landete immer wieder dort, wo er bereits stand. Das geschah sehr oft, weil er nicht mehr wusste, was gut ist und was schlecht ist, weil er nicht mehr wusste, welche Lebensform für ihn überhaupt noch wünschenswert ist.

Er fühlte sich schwach und gegenüber seinem Schicksal machtlos. Er hatte doch nicht die Courage, die Spielregeln zu ändern, für seine Entscheidungen andere Werte und Maßstäbe einzuführen. Er geriet mehr und mehr in Widersprüche mit sich selbst und mit seinem Leben.

In allen Spielen versuchte er, immer vergebens, ein Ereignis zu umgehen, das seine Seele am meisten belastete.

***

Er hätte jenes Zimmer nicht betreten dürfen, er hätte sich einfach umdrehen müssen und die Treppe, die er hastig bestiegen hatte, ruhig wieder hinuntergehen. Es waren wenige Sekunden, die im Grunde sein Leben ruiniert haben.

Omid neigte eher zu theoretischen Diskursen. Selbst wenn er die revolutionäre Gewalt enthusiastisch bejahte, sah er sich nicht als ein Träger dieser revolutionären Gewalt. Er mied die Gewalt, als Kind hat er jahrelang unter ihr gelitten. Wie Tausende andere junge Männer hatte er während der eigentlich wenigen Tage der Unruhen, an deren Ende eine der angeblich stärksten Armeen der Welt wie das Eis unter heißen Sonnenstrahlen dahinschmolz, zur Waffe gegriffen.

In den letzten Tagen der Monarchie leisteten nur noch wenige Kasernen im ganzen Land Widerstand. Eine lag im Osten Teherans und gehörte zur Luftwaffe. An anderen Orten hatten die Soldaten ihre Waffen niedergelegt, die Uniformen ausgezogen und sind desertiert. Entweder liefen sie nach Hause oder sie schlossen sich der Revolution an. Dem war vorausgegangen, dass die Streitkräfte längst moralisch kapituliert hatten.

Mit einem Revolver, die er am Tage davor in einem erstürmten Polizeirevier erbeutet hatte, erreichte Omid mit mehreren jungen Männern die Kaserne. Ein Freund traf ihn auf der Straße, in seinem Auto fuhren sie dorthin. Die Tore der Kaserne waren geschlossen. Aus 200 Metern Entfernung konnten sie sehen, dass die Wachposten leer waren. Vereinzelt fielen Schüsse. Weder der Schütze noch das Ziel waren zu erkennen.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit brannte in den zweistöckigen Gebäuden der Kaserne, vor der eine breite Straße verlief, kein Licht. Entlang der Straße verliefen auf beiden Seiten für die Bewässerung der Bäume, die die Straße von dem Bürgersteig trennten, Wasserkanäle. Sie waren ausgetrocknet und führten kein Wasser mehr. Die alten und prachtvollen Platanen an beiden Straßenseiten waren aber unverändert Zeugen einer Zeit, als die Kanäle noch Wasser geführt hatten. Damals lag die Kaserne am Rand der Stadt, die unaufhaltsam wuchs. Heute ist sie in einem dicht besiedelten, eher armen Wohnviertel von vielen Häusern umzingelt.

Die Häuser waren ebenfalls zwei Stockwerke hoch. Alle waren mit Backstein gebaut worden, sichtbar mit wenig Geld. Verzierungen fehlten, die Häuser blieben unverputzt. Ein rechteckiger Kasten reihte sich an den nächsten. Auf fast allen der flachen Dächer standen Wäscheleinen und Fernsehantennen. An diesen Standardausrüstungen war kein Mangel.

***

Die jungen Männer stellten sich auf ein längeres Gefecht ein, und begannen, dafür Vorkehrungen zu treffen. Wer mehr Erfahrung hatte, schaffte Sandsäcke herbei und verbarrikadierte die umliegenden Straßen. In der Straßenmitte wurde ein Citroën Dyane umgekippt. In weniger als einer Stunde schafften die Anwohner herbei, was für das Gefecht benötigt werden könnte. Jeder half, wie er oder wie sie konnte. Frauen übernahmen in der kalten Februarnacht die Versorgung der Kämpfer mit heißem Tee und Keksen.

Nur wenige hatten G3-Sturmgewehre, und so entschieden sie, die Nacht abzuwarten und erst nach dem Eintreffen der Verstärkung die Kaserne zu stürmen.