Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Himmelstürmer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Kommissar Thomas Grund trinkt zu viel, schläft kaum - und wenn hat er Alpträume. Eigentlich ist er in seine Heimatstadt Paderborn zurückgekehrt, um diese Probleme anzugehen. Doch schon der erste Mordfall, den er in Paderborn lösen muss, bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Das Opfer war ein Schulfreund: Ein Schuss in den Hinterkopf, der Schädel gesprengt, die Füße grausam verstümmelt und daneben ein Rosenkranz vom Mörder bei der Leiche zurückgelassen. Die Spuren führen den Kommissar zurück in seine Schulzeit auf einem katholischen Knabeninternat. Was er eigentlich vergessen wollte und was doch sein ganzes Leben geprägt hat, der Missbrauch durch einen Pater, spielt bald eine wesentliche Rolle bei der Aufklärung des Falles. Grund war nicht das einzige Opfer des Paters. Offenbar hat der Mörder es noch auf andere ehemalige Schüler des Internates abgesehen und so wird die Aufklärung zu einem Wettlauf mit der Zeit. Seine Untersuchungen führen den Kommissar ausgerechnet in seine alte Schule, jetzt ein Tagungshaus, in dem ein katholischer Kongress 'besorgter Eltern' stattfindet. Hier erfährt er, wie sehr Doppelmoral und Frömmelei das Leben junger Menschen zerstörte. Er begegnet ehemaligen Peinigern und einer prominenten Reihe von ewig Gestrigen, deren homophober Hass die eigentliche Ursache für die Morde und das Lebensunglück vieler Schüler des Internates waren. Grund muss mit Erschrecken erkennen, dass die Vertuschung von Missbrauch und fanatischer Schwulenhass Mörder und Opfer in ein auswegloses Netz seelischer Verwirrung verstrickten. Der Kommissar stellt sich nicht nur seiner eigenen Geschichte, sondern kann am Ende den Mörder und auch den Verursacher der Leiden so vieler junger Männer identifizieren!Wolfgang Brosche, freier Hörfunk- und Fernsehautor (WDR, DeutschlandRadioKultur), beschäftigt sich als Kolumnist (u.a. bei der Internetplatform TheEuropean) und Blogger (https://wolfgangbrosche.wordpress.com/) besonders mit dem fanatischen Kampf gegen Homosexuelle, den Gruppen wie die 'besorgten Eltern' und andere, zumeist christlich geprägte Organisationen führen. Für seine literarischen Arbeiten über Homosexuelle im KZ und prägende Jugenderlebnisse des Filmregisseurs F.W. Murnau erhielt er den Literaturpreis der Stadt Düsseldorf und den Nordhessischen Literaturpreis.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 447

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

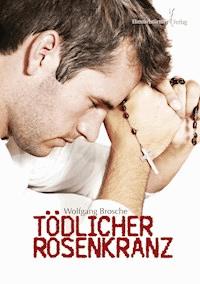

Wolfgang Brosche

T Ö D L I C H E R R O S E N K R A N Z

Kriminalroman

Wolfgang Brosche, freier Hörfunk- und Fernsehautor (WDR, DeutschlandRadioKultur), beschäftigt sich als Kolumnist (u.a. bei der Internetplatform TheEuropean) und Blogger (https://wolfgangbrosche.wordpress.com/) besonders mit dem fanatischen Kampf gegen Homosexuelle, den Gruppen wie die „besorgten Eltern“ und andere, zumeist christlich geprägte Organisationen führen. Für seine literarischen Arbeiten über Homosexuelle im KZ und prägende Jugenderlebnisse des Filmregisseurs F.W. Murnau erhielt er den Literaturpreis der Stadt Düsseldorf und den Nordhessischen Literaturpreis.

Himmelstürmer Verlag, Kirchenweg 12, 20099 Hamburg,

Himmelstürmer is part of Production House GmbH

www.himmelstuermer.de

E-mail: [email protected], März 2016

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages

Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage.

Coverfoto: istockphoto.com

Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de

E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH

ISBN print 978-3-86361-521-5

ISBN epub 978-3-86361-522-2

ISBN pdf: 978-3-86361-523-9

Die Handlung und alle Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig.

Finster wie die Verdammnis

Der Hinterhof ist finster wie die Verdammnis. Bloß die schmuddelige, uralte Kugelleuchte über dem Hintereingang gibt ein funzeliges Licht. Die geizigen fünfundzwanzig Watt beleuchten gerade drei Stufen und den Treppenabsatz zum Geschäft, alles andere liegt im Nachtschatten: die kümmerliche Eberesche, die schon fast ihr ganzes Laub verloren hat, und die Müllcontainer an der Brandmauer zum Nachbarhaus.

Es ist fünf, erst ab sieben wird es dämmern. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis Gregor Feinschmidt mit seinem Van auf den Hof fährt, um die Blumen auszuladen, die er vom Großmarkt geholt hat. Früher lebten Feinschmidts vom Blumenschmuck für die Messen im Dom, von Beerdigungskränzen und Grabgestecken für den benachbarten Friedhof. Mooskreuze fertigte Else Feinschmidt mit ihren rauen Gärtnerhänden - Trockenblumen, Tannenzweige und Zapfen - die hielten lange; dazu Schärpen für die Kränze: Gebete, Bibelsprüche und letzte Grüße aufgedruckt. Tulpen zu Ostern und Christrosen zu Weihnachten. Das war ein anständiges Geschäft gewesen; Kirchengemeinden, Krankenhäuser und Altenheime bestellten hier ihren Blumenschmuck. Aber seit Gregor Feinschmidt nach dem Tod des Vaters das Geschäft von seinen Eltern übernommen hatte, war daraus ein affektierter Schwulenladen geworden. Vorn an der Straße hatte er den leerstehenden ehemaligen Tabakkiosk zur Blumenhandlung dazu gemietet und einen Durchbruch schlagen lassen. Aus dem Verkaufsraum war so ein langgestreckter Saal geworden mit üppigen Blumenarrangements, Palmen und Orchideen, fast eine Tropenhalle. Über drei große Schaufenster zog sich jetzt eine stylische Lichtreklame: Blumen und Deko Feinschmidt.

Italienische Lampen und Vasen, Rattanmöbel, goldene Bilderrahmen und echte Wachskerzen und an den großen Festen - Weihnachten, Ostern, Pfingsten - ausgesuchter Baumschmuck aus Lauscha, handbemalte Enteneier aus Polen und Unmengen sündhaft teurer seidener Pfingstrosen und Gladiolen aus Marseille importiert. Aus dem bodenständigen Laden für Friedhofsbedarf - Erika, Begonien, Stiefmütterchen und Pflanzerde - war ein neureiches Geschäft geworden, mit Chichi-Artikeln und zwei Schwuchteln hinterm Tresen: Feinschmidt und seinem Freund.

Bis der Sodomit kommt, kann er noch einmal beten, die Ave-Maria und die Vaterunser des Rosenkranzes, den er aus der Tasche zieht. Die Kette mit den Perlen aus Amethyst rinnt durch seine Finger, bis er die Hände ums silberne Kreuz schließt. Du bist gebenedeiet unter den Weibern flüstert er auf seine gefalteten Finger vor seinem Mund. Er spricht Weiber, denn nichts anderes sind Frauen, die Gefäße der Unkeuschheit: Weiber, Kebsen. So hat der Pater im Religionsunterricht die Frauen genannt und vor ihnen gewarnt. Er zeigte der Klasse ein anatomisches Klappbild: außen der schöne Körper, aber wenn man die Fenster öffnete war darinnen ein Gewalk und Gewirr von kotigen Därmen und unreinen Fortpflanzungsorganen. Es sei eine himmelschreiende Schweinerei, dass die Frauen ohne Kopftuch in die Messe kämen, ja sogar an ihren unreinen Tagen die Kommunion empfangen dürften. Konziliare Schmutzigkeiten! Das müsse sich wieder ändern, hatte ihnen der Pater erklärt, es gäbe keine reinen Töchter Evas. Durch die Frau sei doch die Sünde in die Welt gekommen. Einzig die Mutter Maria ist wirklich unbefleckt.

Ein Schatten, hockt er, der große, kräftige Mann, hinter dem Papiercontainer und klopft sachte wie zur Beruhigung auf den Deckel des Plastikeimers neben sich. Sicher verwahrt darin der weiße, feine Sand mit dem Duft nach Anis - und das Bügeleisen. Damit wird er Zeugnis geben von der Größe des strafenden Herrn. Es müssen Exempel statuiert werden. Es kann nicht mehr so weitergehen mit der grassierenden Widernatürlichkeit. Es muss doch gesagt werden dürfen, dass die Sodomiten ein Leben gegen Gottes Willen führen! Und jetzt nehmen sie sich auch noch die gleichen Rechte heraus wie die normalen Menschen und wollen heiraten. Die sind nicht gleich und nicht normal. Und wenn das nicht mehr gesagt werden darf, obwohl es doch zum Glauben gehört, dann muss man eben verzweifelt dagegen ankämpfen und Zeichen setzen. Jetzt werden wieder Christen verfolgt, weil sie die Wahrheit über die Sodomiten sagen, die sich überall ausbreiten. Märtyrer haben jetzt wieder ihre Zeit!

Er hatte Gregor Feinschmidt und seinen unzüchtigen Bettgespielen in den letzten beiden Wochen viele Stunden beobachtet, dieses abstoßende Paar, das sich nicht einmal schämte, offen Zärtlichkeiten auszutauschen. Die hatten sogar geheiratet, Feinschmidt und sein Bürschchen, die äfften eine Ehe nach und entweihten das Sakrament. Das bedroht doch jede normale, gesegnete Ehe. Das vernichtet jede natürliche Ordnung.

Er murmelt seinen Rosenkranz, ist von den Gebeten und Anrufungen ganz eingehüllt und wärmt das Silber und die Halbedelsteine in seiner Hand. Die Jungfrau wird ihm Stärke gewähren, damit er das Werk des Herrn durchführen kann. Er tastet noch einmal in die Manteltasche, muss sich der Pistole vergewissern. Die liegt kalt in seiner Hand. Aber wenn er die Hände faltet und die Stirn darauf stützt, dann werden sie wieder warm beim Beten, seine kalten Hände. Die zittern auch nicht mehr wie beim ersten Mal. Rosenkranz und Gebet helfen. Er ist sich gewiss, er vollendet den Willen des Herrn.

Es muss ein Ende sein mit der Unzucht und den widernatürlichen Kotstechern. Die sind dem Satan verfallen. Die wird keiner mehr von ihren Sünden abhalten können, Umkehr kennen die nicht, die wollen nicht gehorchen, die haben sich entschlossen, den Weg der Unzucht anstatt den Höhenweg der Liebe zu gehen und damit Gottes Liebe anzunehmen. Die ziehen alle mit hinab in den Schmutz und deshalb müssen sie vernichtet werden. Die Todesstrafe ist erlaubt, das sagt sogar der Katechismus, wenn es außerordentliche Bedrohungen für die Menschen gibt. Und die Sodomiten, die sich anschicken, die Menschheit zu verweichlichen, zu verschwulen, bedrohen mit ihrer Widernatur vor allem die Kinder. Die muss man besonders schützen. Die Homosexuellen sind Sendboten des Todes. Sie verbreiten die Kultur des Todes, wie der Heilige Vater warnt. Wenn die Schwulen den normalen Menschen gleichgestellt werden, dann ist das das Ende der christlichen Kultur. Deshalb muss man sich wehren, und darum ist es ein gutes Werk, sie zu vernichten. Dann landen sie sofort in der Hölle, noch früher als wenn sie eines natürlichen Todes sterben – aber was ist bei denen schon natürlich?! Sie sind widernatürlich!

Kaum hat er mit einem neuen Vaterunser begonnen, fällt Scheinwerferlicht durch die Hofeinfahrt. Feinschmidt biegt von der Straße ein und hält vor der Treppe, so dass er die Blumeneimer aus dem Van direkt aufs Betonpodest hieven kann.

Der Blumenhändler steigt aus, schiebt die Seitentür auf und greift sich zwei lange Kartons mit je zwei Dutzend weißen Lilien vom Boden des Wagens. Daneben dicht an dicht, damit sie beim Transport nicht umfallen, die Zinkeimer; in ihnen große Bünde Nelken, klassisch weiß und rot und Rosen: malvenfarben, karmesin und orange mit kupferroten Säumen. Die langstieligen, blutroten für die Verliebten ruhen wie die Lilien für die Toten umhüllt mit Seidenpapier in großen Kartons. Die Blumen haben Anmut und Unschuld; sie gefallen dem geduckten Mann in den Schatten; nicht, dass er für Schönheit unempfänglich wäre. Aber es ist der Händler, der diese Anmut und Unschuld missbraucht und verdirbt. Eine Christrose in dessen Händen müsste doch verdorren.

Mit drei geschwinden Schritten steigt Feinschmidt die Stufen des Podestes hinauf und zieht den Schlüssel für die Eisentür aus der Hosentasche. Der Schriftzug auf dieser Tür ist noch immer der alte. Den hat er nicht erneuert wie den zur Straße über dem Geschäftseingang. Hier ist noch der Namenszug seines Vaters zu lesen.

Wenn der wüsste, dass zwei Tunten sein Geschäft führen, denen Blumenarrangements für Schwulenhochzeiten wichtiger sind als Sträuße für die Messe, der würde sich im Grabe umdrehen. Warum lässt Gott das Unnatürliche zu, wenn er es doch so verachtet? An dieser Frage verzweifelt der Geduckte in der Dunkelheit des Hofes.

Feinschmidt schiebt mit dem Fuß die Tür auf und tastet an der linken Wand nach dem Lichtschalter.

„Das Licht bleibt aus!“ halblaut spuckt der Mann aus dem Schatten dem Blumenhändler seinen Befehl in den Nacken. Erschrocken will Feinschmidt sich umdrehen, aber spürt, kaum dass er sich bewegt, etwas Kaltes und Hartes im Rücken, eine Waffe.

„Dreh dich bloß nicht um, sonst schieße ich dir ins Gesicht!“

„Ich hab kein Geld im Laden. Vielleicht zwei-, dreihundert Euro Wechselgeld. Das können Sie gerne haben!“

„Dein schmutziges Geld interessiert mich einen Dreck. Vorwärts, rein in dein Geschäft!“

Gregor Feinschmidt begreift nicht, was der Mann will. Der stößt ihm die Waffe nochmal hart zwischen die Schulterblätter. Feinschmidt stolpert nach vorn. Trotzdem hält er noch immer die Lilienkartons unter den Armen fest. Die eiserne Tür fällt hinter ihnen ins Schloss.

„Leg deine Blumen da auf den Tisch, aber dreh dich nicht um!“

Gregor Feinschmidt plaziert die beiden Kartons auf dem Arbeitstisch des Hinterzimmers. Die Neonröhre blinkt ein paar Mal auf, bevor ihr blau-weißes Licht den Raum erhellt, ein kaltes Licht in dem allerdings die Blumen in den schönsten Farben strahlen. Auf dem Boden stehen noch die Zinkeimer von gestern mit einigen Gerbera, Fresien und Asperagus.

„Und jetzt ziehst du deine Schuhe aus!“

„Die Schuhe? Wieso denn die Schuhe?“

„Du sollst nicht fragen! Die Schuhe aus und die Strümpfe auch!“

Ein Stoß mit dem Revolver in die Seite gibt dem geraunzten Befehl Nachdruck. Feinschmidt bückt sich, um die Schnürsenkel zu lösen und schlüpft aus seinen Schuhen.

Noch ein Stoß mit der Waffe in die Rippen: „Die Strümpfe auch, hab ich gesagt!“

Jeweils auf einem Bein balancierend, zieht sich Feinschmidt die Socken aus.

„Und jetzt knie dich hin! Und falte die Hände!“

Feinschmidt zögert und zieht den Kopf zwischen die Schultern.

„Hinknien hab ich gesagt. Du weißt wohl nicht, wie ein bußfertiger Sünder kniet, was?“, nochmal ein Hieb mit der Waffe ins Kreuz und der Blumenhändler sinkt ächzend auf die Knie. Er begreift gar nicht, wie ihm geschieht. Wieder spürt er die Mündung der Waffe im Nacken.

„Solche Dreckschweine wie du können einfach nicht gehorchen! Ihr habt wirklich nichts anderes verdient als den Tod! Du betest jetzt das Vaterunser! Das hast du doch wohl nicht vergessen? Und laut, ich will das hören!“

Der Blumenhändler faltet seine zitternden Hände vor der Brust. Das ist kein Scherz, der Kerl meint es todernst.

„Vater unser, der du bist …“, da versagt ihm schon die Stimme, er kriegt keine Luft mehr und hustet.

„Du kannst ja noch nicht mal mehr beten, was? Egal – das zählt bei deinen himmelschreienden Sünden sowieso nicht mehr!“

Ganz langsam kriecht die kalte Mündung der Waffe vom Nacken auf den Hinterkopf.

„So was wie du, das lehnt sich gegen die Schöpfung auf.“ Der Mann kickt wütend Feinschmidts Schuhe durch den Raum, die poltern gegen die Eimer.

„Ihr müsst endlich wieder wissen, wo euer Platz ist! Ihr seid keine Menschen, ihr seid Tiere! Woanders werdet ihr an Baukräne gehängt. Es wird Zeit, dass jemand auch hier in unserer Stadt Gottes Werk verrichtet!“

„Die Stimme, ich kenn doch deine Stimme”, keucht der Blumenhändler plötzlich und will sich umdrehen, um seinem Angreifer ins Gesicht zu schauen. Aber noch bevor er den Oberkörper ganz wenden kann, hört er das Letzte: ein Geräusch wie ein blechernes Niesen. Sein Schädel zerplatzt, sein Hirn spritzt, sein linkes Auge schießt als Brei aus der Höhle, er kippt nach vorne auf den Boden. Seine letzten Herzschläge sorgen noch für einen Blutstrom auf den weißen Kacheln. Dann ist er tot.

„Du sollst dich nicht umdrehen, du sollst gehorchen”, speit der Mann wie eine enttäuschte Mutter die Worte über den Toten.

„Jetzt ist alles verdorben.“

Er haut mit der Faust auf den Tisch. Dann betrachtet er den Toten.

Das Zeichen muss ich trotzdem setzen, auch wenn er tot ist, denkt er und dreht sich zur Tür, schlüpft hinaus, greift den metallenen Bügel des Eimers, den er draußen im Schatten verborgen hatte und ist schon wieder im Arbeitsraum. Den Malereimer stellt er neben die Blumenkartons auf den Tisch, löst den Deckel und hebt ein mit dem Kabel umwickeltes altmodisches Bügeleisen heraus; keine Öffnungen für den Dampf im Boden, nur eine glatte Hitzefläche, ein schweres Gerät. Unter dem Lichtschalter am Eingang, die nächstgelegene Steckdose. Er schiebt den Stecker hinein, stellt das Bügeleisen aufrecht auf den Tisch und greift mit der großen, sehnigen Linken in den weißen, blitzenden Sand im Eimer. Die Sandkörner lässt er auf die nackten Fußsohlen des Toten rieseln. Wie sie flirrend im Licht hinabrinnen bis zwischen die Zehen.

Das Eisen ist heiß, die Bügelfläche glüht fast, er drückt sie auf die Sohlen des Toten. Das eben noch lebendige Fleisch verbrennt, die Haut versengt, die Adern mit dem noch warmen Blut platzen, der weiße Sand wird in den Fuß gebrannt. Wie das riecht: das verkohlende Fleisch und der Sand und das zischende Blut – das ist die Reinigung und die Strafe. Deo Gratias!

Jetzt reißt er sich los vom Anblick der schwarzgebrannten Füße. Er muss fort, bald wird die Putzfrau kommen und ihren Chef finden. Aus der Manteltasche zieht er den Rosenkranz mit dem er vorhin noch gebetet hat und windet ihn um zwei silberne Bilderrahmen auf dem Schreibtisch. Mein Gott, die Fotos darin zeigen die Schwulen, wie sie sich schamlos umarmen. Da also hängt der Rosenkranz ganz recht! Er bekreuzigt sich, schlüpft wieder ein Schatten aus der Eisentür in den Hinterhof hinaus, rennt in der Deckung der Mauer zum Hofausgang, sieht sich nicht einmal mehr um, hechtet in seinen Wagen, den er vor dem Geschäft geparkt hat und fährt los.

Er muss sich beherrschen, nicht zu rasen. Bloß nicht auffallen. Man kann nie wissen, ob eine frühe Streife um die Ecke biegt. Er lässt das Fenster herunter. Die kalte Morgenluft dringt herein.

Luft, ja Luft – das tut gut. Schon geht es besser, die Brust ist nicht mehr so schwer wie noch eben. Er lenkt den Wagen hinaus aus der Stadt nach Osten an den Thommykasernen vorbei. Da brennt nur noch wenig Licht; bloß das Wachhäuschen mit der Schranke an der Einfahrt auf das Gelände ist beleuchtet. Die anderen Gebäude sind kaum noch belegt. In ein paar Monaten wird die Rhinearmy endgültig abgezogen sein.

Vor zwanzig Jahren strömten am Freitag- und am Samstagabend ganze Trupps junger Soldaten aus den Kasernen in die Stadt. Die marschierten – immer hatten die einen strammen Marschschritt drauf – von hier den Fußweg, den noch heute dicke Kastanien säumen, die Bundesstraße entlang einen Kilometer bis zur Stadtgrenze. Dann ging es vorbei am Friedhof und den städtischen Gymnasien für Jungen und Mädchen über den Stadtwall ins Kneipenviertel. Schon Ende Februar trugen die Thommies nichts weiter als Jeans und T-Shirts, die froren wohl nie. Die kurzen Ärmel strammten um die muskulösen Oberarme‚ tätowiert mit Drachen und Frauenköpfen. Die T-Shirts waren viel zu kurz, so dass ein schmaler Streifen Haut und ein Gekräusel Schamhaar über dem Hosenbund sichtbar wurden. Unter die Ärmel übern Bizeps hatten sie ihre Zigarettenschachteln geschoben, die Soldaten aus Birmingham, York oder Blackpool. Die gingen ins Red House, die schmuddelige Disco, die erste in der Stadt, wo es Hasch gab, und sie rissen Mädchen auf in den Kneipen ganz nah beim Dom; ausgerechnet. Und auf dem Rückweg zur Kaserne holten sie sich am damals einzigen griechischen Imbiss der Stadt ihren Gyros.

Er schüttelt den Kopf. Das ist schon lange her. Er darf nicht mehr daran denken an die Soldaten.

Die Anhöhe der Bundesstraße hinauf, dann biegt er rechts in einen Feldweg und hält unter einem Windrad. Das Geräusch des Rotors summt ihm durch den Kopf. Dieses stetige Summen beruhigt.

Es ist vollbracht. Tagelang hatte er Feinschmidt beobachtet, um die beste Gelegenheit auszuspähen. Das bedeutete kaum Schlaf, denn bis er rausgekriegt hatte, dass sich die beiden Schwuchteln regelmäßig bei der Fahrt zum Großmarkt abwechselten, dauerte es. Doch seine Ausdauer hatte sich gelohnt. Diesmal lief es besser als davor in Köln. Da hatte er nur einen Fuß versengen können, dann regte sich was im Haus und er musste überstürzt hinaushetzen.

Durch die Frontscheibe blickt er hinab auf die Stadt. Straßenlampen wie Lichterketten in einer Mulde und in der Mitte angestrahlt von Scheinwerfern das Grünspandach des Domes. Ein wuchtiger Turm, nicht wie bei anderen Kathedralen zwei. Ein Turm aus Findlingen gemauert, mächtig und hoch im Zentrum der Stadt. Da war einmal das christliche Europa gegründet worden! Das ist immer eine fromme Stadt gewesen. Aber der Respekt vor der Kirche und ihren Priestern und dem Glauben bröckelt selbst hier. Und dass sich sogar hier die Kotstecher aus dem Zwielicht wagen, wohin sie eigentlich gehören, schmerzt besonders.

Er greift sich vom Beifahrersitz einen Laptop, klappt ihn auf, stellt ihn an, öffnet eine Word-Datei und überfliegt einen vorbereiteten Text:

Jetzt richten sich die Homos endlich selber.

Zum zweiten Mal ein Homomord mit perversem Fußfetischismus in einer Bischofsstadt. Wenn schon der Staat nichts tut gegen die grassierende Homoseuche, die sich selbst in katholischen Zentren ausbreitet, dann müssten die Rechtgläubigen zur Selbsthilfe greifen. Die tapferen Aktionen an Baukränen im Iran sollten uns Ansporn sein. Da sind sogar die Mohammedaner uns voraus. Auch auf Russland kann man hoffnungsvoll blicken, denn da werden die Schwulen in die Schranken gewiesen.

Aber Gott sei Dank richten sich die Sodomiter bei uns selber: während die Polizei in Köln noch nach dem Täter im Homomilieu sucht, der einen Rektalunhold umbrachte und bei einem tödlichen Sadomasospiel brandmarkte, hat er bereits wieder zugeschlagen und diesmal sogar einen stadtbekannten tuntigen Blumenhändler zur Strecke gebracht.

Was Syphilis und AIDS nicht geschafft haben, besorgen die Analverbrecher nun selber und schicken sich gegenseitig ins ewige Höllenfeuer!

Laudetur Jesus Christus! Deo gratias!

Kein Tippfehler. Der Artikel kann an die Redaktion gesendet werden. Noch heute wird er auf Crux.com zu lesen sein. Er zögert nicht einen Augenblick und drückt zufrieden auf den Button Senden.

Hinrichtung mit Fussfolter

Bartstoppeln zerkratzen ihm den Nacken. Über die Schultern keucht warmer Atem. Durchs Zimmer kraucht der Rauch der Zigarre und die Standuhr tickt so widerwärtig laut. Hin und her schwingt das Pendel hinter der Glasscheibe, hin und her, hin und her. Gleich muss es doch halb schlagen. Wie er das Big-Ben-Geläut herbeisehnt, dann ist es vorbei und er kann wieder zum Klassenraum hinüberlaufen. Aber es läutet und läutet nicht, der Zeiger kommt nicht voran, als hielte ihn etwas auf der Stelle. Wenn doch die Pranken des Paters nicht mehr so fest zupackten. Die Schultern schmerzen in diesem Klammergriff und der Hintern brennt und die Standuhr schlägt nicht. Nur das sinnlose, nicht vergehende Ticken und das Keuchen des Mannes. Er darf nicht weinen – wenn er weint, dann schlägt ihn der Pater in den Nacken. Weinen darf er nicht, schon gar nicht betteln, dass der Pater aufhört. Dann stößt der nur noch fester zu. Er muss aushalten im Herrn. Der Herr Jesus hat ja schließlich auch gelitten am Kreuz, empört sich der Pater, viel mehr als so ein greinender Lausejunge.

Das Läuten des Telefons riss Thomas Grund aus dem Schlaf. Hatte er denn geschlafen? Er war doch bis eben noch wach gewesen. Die Leuchtzeiger des Weckers waren anderthalb Stunden weitergerückt: halb fünf. Er war tatsächlich eingeschlafen und hatte wieder geträumt von kaltem Zigarrenrauch, Weihrauch und altem Schweiß. Das Telefon läutete beharrlich und schrill. Er griff danach, räusperte sich schwer und grunzte nur ein heiseres „Ja?!“

„Mönsch, du bist ja gar nicht aus dem Schlaf zu kriegen. Hast du vergessen, dass du Bereitschaft hast?“, raunzte ihn Wehsal an.

„Ja, ist ja gut. Ich war endlich mal eingenickt und jetzt reißt du mich aus dem Tiefschlaf!“

„Mach dich auf die Socken“, raunzte Wehsal ungerührt weiter. „Hermannstraße 45, das ist so’n edler Blumen- und Designladen beim Ostfriedhof. Der Besitzer liegt im Geschäft. Kopfschuss, keine Dreiviertelstunde tot. Die Putzfrau kommt nichts Böses ahnend und findet den Chef im Arbeitsraum. Ganz schöne Schweinerei – und dann ist da noch was: verbrannte Füße, völlig irre, und die Wunden voll mit Vogelsand! Also, jetzt beeil dich. Die KTU ist auch schon da.“

Ohne Gruß beendete Wehsal das Gespräch. Thomas Grund legte sein Mobiltelefon auf den Nachttisch zurück und rieb sich das müde Gesicht. Immerhin, anderthalb Stunden am Stück geschlafen, das war mehr als in den Nächten davor. Wenn die Nächte länger wurden, ab Ende September, fiel es ihm immer schwerer, in den Schlaf zu kommen. Die Tabletten, die man ohne Rezept kaufen konnte, Baldriparan oder Hoggar Night, taugten sowieso nichts, er hatte schon vor Jahren aufgegeben, sie zu schlucken. Als der Arzt ihm keine stärkeren Sachen verschreiben, sondern ihn in ein Schlaflabor schicken wollte, hatte er den Kerl nicht mehr aufgesucht. Und auf die einschläfernde Wirkung des Rotweins war auch kein Verlass mehr.

Mühselig hob er sich vom Bettrand. Er hatte Fett angesetzt in letzter Zeit. Das kam bestimmt vom Saufen, denn Appetit hatte er eigentlich nie. Jeden Abend eine Flasche Rotwein oder anderthalb, oder ein halbes Dutzend doppelte Brandys, mit weniger kam er nicht in den dünnen Schlaf. Ohne ging es gar nicht mehr.

Im Bad hielt er sein Gesicht in den Strahl kalten Wassers, das machte wach. Er hatte keine Lust, sich zu rasieren. Aber die Zähne zu putzen und mit Mundwasser zu spülen, war wohl angebracht. Denn falls ihn auf der Fahrt zum Tatort eine Streife anhielte, dann würden sie sofort seine Fahne bemerken. Samstag vor zwei Wochen hatten sie ihn erwischt, nachts um zwei, als er nach einer schier end- und ziellosen Fahrt durchs Eggegebirge - wie so viele Nächte davor - vor dem Haus ankam und einparkte. Punkte, Strafe und Führerscheinentzug hatte er am Montag darauf abwenden können. Ein zweites Mal würde Lüders von der Verkehrspolizei ihm aber nicht mehr helfen und die Meldung verschwinden lassen. Ganz abgesehen von der Fahrerei, er durfte natürlich auch nicht saufen, wenn er Bereitschaft hatte; aber die Nächte waren mit Cognac, Medoc oder St. Emilion besser zu ertragen als ganz allein.

Hatte er noch ein gebügeltes Hemd im Schrank oder musste er das von gestern wieder anziehen? Immerhin, da hing noch ein blaues auf seinem Drahtbügel. Das roch sogar frisch nach irgendeinem Weichspüler, den sie in der Reinigung benutzten. Drei Euro fünfzig pro Hemd, Waschen und Bügeln, das machte für fünf Arbeitstage – Bereitschaftsnächte nicht mitgerechnet – siebzehnfünfzig die Woche. Teures Vergnügen. Dafür konnte man eine halbe Flasche Carlos Primero kriegen; drunter tat er es nicht. Wenn er schon auf dem besten Wege zum Alkoholiker war, dann sollte dieser Weg mit Etiketten von besseren Marken gepflastert sein.

Als er das Haus verließ, gingen bei den Nachbarn in Bad und Küche die ersten Lichter an. Wie gut, dass er nicht täglich um diese Zeit raus musste. Es war Mittwoch und deshalb waren wohl nur wenige, die sich jetzt aus dem Bett quälten, so übernächtigt und halbverkatert wie er, die konnten sich das nicht erlauben. Naja, er eigentlich auch nicht. Aber irgendwie musste er doch wenigstens mit Alkohol an ein paar Stunden Schlaf kommen. Die braven Bürobürger nebenan wurden sicher nicht von diesen Scheißträumen gequält und aus dem Schlaf geworfen.

Die Träume waren wie ein Tritt in die Seite, er stürzte regelrecht aus dem Schlaf, meistens schrie er dabei auf. Wie gut, dass er im dritten Stock unterm Dach wohnte. Die Wohnung darunter stand schon ein halbes Jahr leer. Viel zu teure Miete für die Bruchbude. So allein da oben konnte er keinen aufwecken, wenn er mit einem Schrei aus dem Traum fiel … Kein Mensch im Haus hörte ihn nachts schreien. Es wäre ihm auch peinlich gewesen.

Er drehte den Zündschlüssel und Motor und Radio sprangen zugleich an. Das Radio schaltete er sofort aus. Bloß keine Guten-Morgen-Sendung. Es war noch Nacht, ein verstockter Himmel, wolkenverhangen und ohne Sterne. Kaum dass er losfuhr, fing es an zu nieseln.

„Na, Regen fehlt gerade noch“, brummte er und bog auf die Ringstraße. Die Kastanien am Wall hatten schon fast all ihre Prankenblätter abgeworfen. Links das Mädchengymnasium, der mächtige rote Backsteinbau. Daneben das Jungengymnasium mit dem riesigen gekreuzigten Christus davor: Grünspan und hervorragende Rippen, ein Knochenmann, der da angenagelt hing. Der zehn Meter hohe Christus mit obligatorischem Dornenkranz und leblosem Antlitz war schon in den 50er Jahren, als er aufgestellt worden war, verspäteter Expressionismus gewesen, aber dennoch gewaltig umstritten in der frommen Stadt wegen seiner groben Züge, nichts Verklärtes. Der war wirklich tot, durchgehangen und verreckt. Das sahen die Schüler der Gymnasien jeden Morgen, wenn sie zum Unterricht kamen und die Kreuzung passierten. Dem Hingerichteten konnte man nicht entgehen. Der war gestorben für ihre Sünden, das erklärten die Patres und Priester in den Schulen beim Religionsunterricht, und sie hatten das auch den Schülern im Kasten eingetrichtert, dem Knabeninternat, draußen vor der Stadt, am Fuße der Egge, auf das Grund gegangen war.

Er bog auf der Christuskreuzung nach links ab, fuhr bis zur nächsten Ampel vorbei an den Gebäudetrakten des Knabengymnasiums; alle zehn Jahre kam ein neuer dazu. Zur Rechten lag die psychiatrische Klinik, in katholischer Hand wie alle Krankenhäuser der Stadt: das Marienstift, das Brüderkrankenhaus, das Vincenzkrankenhaus. Überall Ordensschwestern; es wimmelte in den Krankenhäusern und der Innenstadt nur so von Pinguinen und Patres.

Am Ostfriedhof noch einmal abgebogen in die Hermannstraße. Das Blumengeschäft war nicht zu übersehen: über die ganze Ladenlänge mit den drei großen Schaufenstern zog sich ein hellgrüner Neonschriftzug auf rosafarbenem Grund: Blumen und DekoFeinschmidt. Den Laden hatte es schon gegeben als Grund noch ein Kind war – damals aber nicht so aufgetakelt, sondern kleiner, nur in einer Hälfte des Hauses. Seine Mutter hatte dort den Kranz für seinen Vater bestellt. Zu der Zeit existierte das Geschäft von den Beerdigungen auf dem nahegelegenen Friedhof; dort war auch sein Vater begraben. Vor drei Jahren war die fünfundzwanzigjährige Pacht abgelaufen. Er hatte sie nicht erneuert.

Als er aus dem Schlaf gerissen wurde, war Grund noch zu benommen gewesen, um zu realisieren, dass der Tote, dessen Namen Wehsal nicht genannt hatte, Gregor Feinschmidt sein musste.

Gregor, Gregor Feinschmidt. Der war wie er als Externer auf den Kasten gegangen bis zur mittleren Reife, dann wollte Gregor um jeden Preis fort und im Geschäft seiner Eltern eine Lehre machen, Grund selbst hatte bis zum Abi ausgehalten. So intelligent wie Gregor war, hätte der das auch geschafft, aber er wollte weg, raus aus der Schule. Sie hatten sich dann aus den Augen verloren.

Gregor, verdammt noch mal - Grund hatte ihn sehr gemocht. Er war sogar ein wenig verschossen gewesen in den aschblonden Jungen, dem schon früh die Stoppeln am Kinn wuchsen. Mit ihm hatte er die erste Zigarette geteilt; sie schmeckte ihm nicht, aber nur weil Gregor sie zwischen den Lippen gehabt hatte, rauchte er die Kippe zu Ende.

Als Grund vor drei Monaten nach Paderborn zurückgekommen war, hatte er überlegt, ob er Gregor besuchen sollte, aber sich dagegen entschieden, sogar den Stadtteil hatte er gemieden, in dem das Geschäft lag. Das hatte Gregor gründlich umgekrempelt. Es war ein richtiger Luxusladen geworden.

Neben dem Geschäft führte eine breite Einfahrt auf den geräumigen Hof. Dort standen bereits eng geparkt zwei Streifenwagen, die Autos von Wehsal und der KTU. Die Kollegen von der Technik stellten Lampen auf, damit sie den dunklen Hof nach Spuren absuchen konnten. Grund stieg aus. Wehsal hatte ihn schon entdeckt und kam ihm entgegen.

„Also, das Ganze sieht aus wie eine regelrechte Hinrichtung mit Fußfolter!“, legte er ohne Begrüßung los und hob seine Stimme spöttisch: „Fußfolter und ein aufgesetzter Schuss in den Hinterkopf! Der Typ war sofort tot. Guck dir mal die Sauerei an!“

Wehsal trabte voran, die Treppe hinauf. Die Eisentür wurde mit einem Keil am Zuschlagen gehindert.

Grund zögerte, Wehsal in den Arbeitsraum zu folgen. Durch die offene Tür konnte er die Leiche auf dem Fußboden ausgestreckt sehen. Gregor Feinschmidt war nach vorne aufs Gesicht gefallen. Ob er die feinen Züge seiner Schulzeit behalten hatte, war nicht mehr zu erkennen. Am Hinterkopf klaffte rot und zerfetzt die Eintrittswunde. Die Kugel war aus dem linken Auge ausgetreten. Auf dem Beton verschlierten Blut und Hirn miteinander.

„Ja, das war bestimmt ein aufgesetzter Schuss“, sagte Grund heiser. „Ein aufgesetzter Schuss, da brauch ich keine Obduktion - das sieht wirklich aus wie eine Hinrichtung!“

Jetzt erst überwand sich Grund, in den Raum zu treten. Da lag Gregor, der hatte damals nicht weniger durchgemacht als er selbst. Aber trotzdem konnte der lachen. Es war, als hörte er das Lachen wie damals vor zwanzig Jahren. Lustig, keck, frech, sogar ein wenig verwegen, manchmal aber auch zynisch und bitter, wenn er einen Spruch über den Pater gerissen hatte.

Für Grund war der Tote auf dem Boden nicht bloß ein Verbrechensopfer – er hatte einen Namen, er hatte ihn gut gekannt und er war einmal sein Freund gewesen. Jetzt war er ein Leichnam. Ja, ein Leichnam. Den konnte er doch nicht mit Routine behandeln: es fiel ihm schwer, den toten Körper mit Polizistenaugen zu betrachten. Sein Blick glitt langsam von dem zerstörten Kopf hinunter zu den verkohlten Füßen.

„Ekelig, nicht wahr?“, schmatzte Wehsal und schob mit der Zunge ein Kaugummi in die Backe. „Guck dir mal diese Verbrennungen an. Die sind ihm wohl mit dem Bügeleisen …“, Wehsal machte eine Kopfbewegung zum Arbeitstisch, wo das Eisen aufgerichtet auf der Platte stand, „… zugefügt worden. Und dabei hat man ihm auch noch Sand in die Sohlen eingebrannt. Ich würd so was Folter nennen! Der Doktor meint aber, das ist nach dem Schuss passiert, als das Opfer schon tot war. So was kann man einem bei lebendigem Leibe nur antun, wenn der gefesselt und geknebelt ist, sagt der Doktor. Und selbst dann hätte der sich bestimmt gewunden wie ein abgestochenes Vieh vor Schmerzen und an den Fesseln gezerrt. Aber es gibt keine Anzeichen, dass man ihm die Hände zusammengebunden hätte! Also, post mortem, diese Verbrennungen. Viel Blut hat’s an den Füßen nicht mehr gegeben – was auch darauf hinweist, dass ihm die Brandwunden zugefügt wurden, als er schon tot war. Weiß der Geier, was das soll: das Bügeleisen und der Vogelsand. Vielleicht hat das den Täter an einen Strandurlaub erinnert …“

„Hör doch auf mit diesen schäbigen Sprüchen“, schnauzte Grund seinen Assistenten an. Wehsal war erst seit kurzem bei der Mordkommission und musste noch mit dem Ekel und der Grausamkeit irgendwie fertig werden: Zynismus und Kaugummi halfen am Anfang immer.

Grund bückte sich und betrachtete die schwarz verkohlten Wunden an den nackten Füßen. Er schüttelte den Kopf. Solche Verletzungen hatte er noch nie gesehen.

„Das muss ja ein übler Sadist gewesen sein!“

„Abgebrüht auf jeden Fall!“, feixte Wehsal. „Der hat noch nicht mal seine Utensilien mitgenommen, sondern sie seelenruhig hier liegen lassen. Der Eimer hat keinen Herstellernamen am Boden. Vogelsand kann man in jedem Fressnapf kaufen, und es lohnt kaum nachzuforschen, woher das Bügeleisen stammt. Uralte Marke, wird bestimmt nicht mehr hergestellt. Das Ding kann der Täter höchstens vom Trödel haben! Aber vielleicht kennst du so ein Bügeleisen aus deiner Jugendzeit, dienstälterer Kollege?“

Grund überhörte die Stichelei. „Und keiner hat den Schuss gehört? Der müsste doch die Nachbarn geweckt haben!“

„Ach, was. Die Eisentür hält einiges ab. Und der Täter hat wohl einen Schalldämpfer benutzt.“

Wehsal deutete mit dem Kinn auf den Toten: „Gregor Feinschmidt, der kam wie jeden Morgen um diese Zeit vom Großmarkt mit neuer Ware. Der Täter muss ihm draußen aufgelauert haben. Deshalb suchen wir den Hof ab, aber ich fürchte, das wird nicht viel bringen. Der Kerl kam aus dem Schatten, hat sein Opfer in den Arbeitsraum gedrängt und geschossen. Und dann hat er sich über die Füße hergemacht. Ziemlich harter Fußfetischist. Eine halbe Stunde später kam dann die Putzfrau und hat ihren Chef gefunden!“

Grund sah sich um. Gregor hatte den kleinen Blumenladen seiner Eltern wirklich in ein prächtiges Geschäft verwandelt. Überall Vasen, Eimer und Bottiche für Schnittblumen auf und unter den Arbeitstischen – an den Wänden Halterungen mit bunten Papier- und Folienrollen, Garne, Fäden zum Binden, Grünzeug, Berge von Steckmasse in Blöcken, Kränze, Blumenkissen, Friedhofsschleifen, Messer, Scheren feinsäuberlich wie Besteck in Kästen: hier entstanden die üppigsten Sträuße und erlesene Gestecke.

„Das ist aber verdammt kalt hier“, Grund fröstelte schon die ganze Zeit.

„Muss wohl so sein, damit die Ware nicht verdirbt“, Wehsal schob eine nur angelehnte Tür weit auf: die Kälte wehte herüber aus einem gekachelten Raum mit weiteren Kübeln und Eimern und darin Nelken, Rosen, Lilien – die Namen der anderen Blumen kannte Grund nicht.

„Das ist der Kühlraum, damit das Grünzeug frisch bleibt. Hier geht’s in den Verkaufsraum“, Wehsal zeigte auf eine Glastür, „und dort ist das Büro.“

Schreibtisch, Sitzecke mit rotem Saffianleder, Regale mit Kunsthandwerk: Vasen, kleine Tierfiguren aus Porzellan, Steingut, Glas, Alabaster und Bronze für den gehobenen Geschmack und Geldbeutel. Eine wuchtige italienische Espressomaschine, sogar ein kleiner in die Wand eingemauerter Safe. Auf dem Tisch vor dem Sofa Kataloge mit Fotobeispielen für Kränze und andere Gebinde.

„Das sieht aber ordentlich aus, da hat keiner was durchwühlt und nach Geld gesucht und den Safe hat wohl auch keiner angerührt”, meinte Grund.

„Die KTU muss hier noch rein, aber es sieht so aus, als wäre nix geklaut worden, war bestimmt kein Einbruch“, pflichtete ihm Wehsal bei, „aber die Verbrennungen deuten ja eh auf was anderes hin!“

„Du hast recht. Wie er da liegt, sieht es wirklich so aus, als wäre er von einem Sadisten hingerichtet und verstümmelt worden. Ziemlich kaltblütig, was?“

„Na, doch wohl eher warmblütig!“ Wehsal grinste.

„Was meinst du denn damit?“

„Guck dir doch mal die Fotos auf dem Schreibtisch an!“ Wehsal reichte Grund einen Gummihandschuh, „so was hast du wahrscheinlich nicht dabei wie ich dich kenne, oder?“

Grund seufzte und zog die Gummifingerlinge über die Rechte. Er schob einen Rosenkranz zur Seite, der über zwei Fotos in Silberrahmen drapiert war und ergriff eines der Bilder. Zwei junge Männer in schwarzen Anzügen und mit einer Rose am Revers lagen einander in den Armen und küssten sich. Ja, Gregor war auch mit Mitte dreißig noch schön. Er war damals eine Jungenschönheit gewesen. Das Foto nun zeigte einen beneidenswert gutaussehenden Mann. Und dann noch bei seiner schwulen Hochzeit. Grund spürte Bewunderung und eben auch Neid. Dem war wohl gelungen, was er selbst nie geschafft hatte. Darüber hinwegzukommen und sich ein Leben aufzubauen. Doch was hieß Leben? Gregor lag nebenan tot auf den Kacheln. Aber auf dem Foto wirkte er glücklich, seinen Mann im Arm zwischen jubelnden und applaudierenden Freunden.

Wehsal wackelte überheblich mit dem Kopf: „Ein Verpartnerungsfoto!“, er ließ sich das lange Wort auf der Zunge zergehen. „Sieht nach dem städtischen Standesamt aus im Hintergrund.“

Grund griff zum nächsten Foto, ein Porträt: der lachende junge Mann war derselbe, der auf dem ersten Bild Gregor im Arm hielt. Er trug den gleichen roten Pullover und die gleiche grüne Gärtnerschürze mit dem Namenszug des Geschäftes aufgedruckt wie der Tote im Arbeitsraum.

„Verpartnerung heißt das ja wohl. Na immerhin, wäre ja noch schöner, wenn die Schwulis das Theater auch noch Hochzeit nennen würden”, quakte Wehsal in Grunds Rücken.

Diese beiden Fotos erzählten allem Anschein nach eine glückliche Geschichte. Grund schwieg, setzte das Bild auf seinen Platz zurück und drapierte den Rosenkranz wieder darüber.

„Vielleicht haben wir hier mal endlich einen Mord im Homomilieu”, gluckste Wehsal, „so was hat unserem Kaff noch zum Großstadtflair gefehlt. Homomilieu”, wiederholte er genießerisch. „Richtig schönes altmodisches Wort. Das letzte Mal hab’ ich’s in einem Kurs über kriminelle Milieus auf der Polizeischule gehört. Diese Tunten kriegen sich doch ziemlich schnell in die Haare, besonders, wenn sie noch in einem Laden zusammenarbeiten und einer fremdgeht. Die Schwulen nehmen’s doch mit der ehelichen Treue”, er kicherte, „nich’ so genau. Da nützt die ganze Verpartnerung nix! Ich denke, wir schicken mal ‘ne Streife zu Feinschmidts Wohnung, um festzustellen, ob der Knabe noch bei ihm lebt oder sich schon aus dem Staub gemacht hat.“

Grund fuhr Wehsal in die Parade. „Hör doch auf mit dem Geschwätz. Von wegen Beziehungsdrama. Diese Sache mit den verbrannten Füßen sieht mir eher nach einem Ritual aus. Aber lass mich mal losfahren! Ich kümmere mich um die Angehörigen. Ich kenne seine Mutter noch von früher.“ Er machte eine Kopfbewegung in Richtung des Toten: „Wir sind zusammen zur Schule gegangen, Gregor und ich. Als Externe auf dem Kasten, wie man das damals nannte. Meine Mutter musste ja nach dem Tod meines Vaters wieder ganztags arbeiten und hatte kaum Zeit für mich. Und Gregors Mutter ging es genauso. Ihr Mann ist bei einem Unfall gestorben und da hatte sie das Geschäft allein am Hals. Der Kasten war zwar ein Internat, aber die nahmen als einzige Ganztagsschule damals auch Jungs aus der Gegend auf. Abends sind wir mit dem Rad im Sommer und mit dem Bus im Winter gemeinsam zurück in die Stadt gefahren. Gregor ging nach der mittleren Reife ab und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Hab nur gehört, als ich aus Hamburg zurückkam, dass seine Mutter einen Schlaganfall gehabt hat und er den Laden danach übernommen hatte – und dass er wohl der erste in unserer traditionsreichen Stadt war, der den Mut hatte, sich verpartnern zu lassen. Stand sogar in der Zeitung. Als ich hierher zurückkam, hab ich mal nachgeschaut, wie viele ehemalige Freunde noch hier leben und was die so treiben”, eigentlich hatte Grund sich nur für Gregor interessiert; aber bald aufgeben weiter zu recherchieren, nachdem er herausgefunden hatte, dass der verpartnert war.

„Also, Wehsal, lass mich mal mit dem jungen Mann sprechen. Ich bringe zwar ungern schlechte Nachrichten, aber du mit deiner Frohnatur würdest ihn womöglich gleich abführen lassen, morgens um sechs! “

„Willst du denn nicht mit der Putzfrau reden? Die hockt heulend im Laden unter einem Ficus! Tränende Herzen daneben”, Wehsal kicherte schon wieder.

„Hast du doch bestimmt schon gemacht …“, winkte Grund ab, und ehe sich der Kriminalassistent weiter beschweren konnte, dass die ganze Arbeit an ihm hängen bliebe, war der Kommissar schon draußen auf dem Hof, nickte den Kollegen von der KTU zu, die sich an den Mülltonnen zu schaffen machten und stieg in seinen Wagen.

Er musste erst einmal durchatmen. Für die Tatortroutine hatte er jetzt keinen Nerv. Ja, er hätte Gregor gern wieder gesehen, aber die Angst war zu groß, dass noch mehr Erinnerungen an damals hochkommen würden. Gregor wäre der Einzige gewesen, mit keinem vom Kasten wollte er sonst wieder Kontakt haben. Die jährlichen Briefe mit der Einladung zu Klassentreffen warf er gleich in den Papierkorb.

Vor zwei Jahren hatte man das Schulinternat dicht gemacht. Es war unrentabel geworden für den Jesuitenorden, der es seit über 200 Jahren betrieben hatte. Nichts mehr wollte Grund sehen und hören vom Kasten und seinen Schülern - schon gar nicht von den Patres. Die paar anderen Jungen, mit denen er befreundet gewesen war, aber was heißt schon befreundet unter den Umständen, waren in alle Winde zerstreut, die wollten wohl auch soviel Distanz wie möglich zwischen sich und dem Kasten bringen. Nur zwei oder drei waren in Paderborn kleben geblieben.

Gregor hatte den Laden seiner Eltern übernommen. Ein anderer war Germanistikdozent geworden und lebte in einem Einfamilienhaus in einem Vorort. Felix Rubik, der war auch in Paderborn kleben geblieben, hatte er gehört. Der war auf einer Ehrenrunde in Grunds Klasse gekommen und damals schon nicht die größte Leuchte gewesen, gerade deshalb hatte ihn seine Mutter wohl aufs Internat geschickt, damit er irgendwie zum Abitur geschleppt wurde. Mit Ach und Krach hatte er es bestanden; eigentlich wollte er Theologie studieren, das hätte seiner Mutter gefallen, aber man wollte ihn nicht auf dem Priesterseminar akzeptieren. So jobbte er dann auf dem Kasten als Mädchen für alles. Als das Internat aufgelöst worden war, kaufte es irgendein katholischer Verein und baute es zu einem Tagungshaus um – und aus dem Hausmeister wurde ein Hausverwalter; auch eine Karriere.

Grund schüttelte den Kopf – er hatte sich so fest vorgenommen, keinen Kontakt aufzunehmen mit den anderen. Gleichwohl hatte er sich, seit er zurückgekommen war, eine Menge Informationen verschafft. Nein, das war keine professionelle Neugier, das war etwas anderes. Seine Professionalität hatte ihm nur geholfen, gründlich zu recherchieren.

Es war ein Fehler gewesen, sich darauf einzulassen nach Paderborn zurück zu gehen. Hier würde er sich nicht beruhigen. Die ganzen drei Monate, seit er hier war, hatte er den ersten Termin beim Therapeuten, zu dem man ihn gedrängt hatte, vor sich hergeschoben. Er wusste doch, weshalb er ans Saufen gekommen war. Da brauchte er keinen Psychologen.

Dieser verdammte Kasten … So hatten die Internen schon seit Generationen den alten Jesuitenbau genannt. Das riesige Gebäude mit den verschachtelten Trakten und den hoch angesetzten Fenstern nach außen - so hoch, dass man nicht hinausschauen konnte. Die Fenster nach innen, auf die Höfe und in den großen Klostergarten gaben Blicke frei, aber nur bis zu den Begrenzungsmauern. Drinnen waberte durch die langen Gänge der Geruch von Eintopf aus der Küche, die von drei Vincentinerinnen betrieben wurde. Vierzig-Watt-Lampen aus Milchglas hingen von den Decken, ein knauseriges Licht. So konnte man nicht mal die Details auf den Heiligenbildern im Kreuzgang erkennen. Er hatte sich von Anfang an in diesem halbherzigen Licht unwohl gefühlt. Und besonders, wenn er allein durch den Kreuzgang lief und plötzlich der Schritt eines Paters vom anderen Ende herüberhallte. Schon nach den ersten Wochen konnte er alle Patres von weitem an ihren Schritten erkennen. Das erwies sich als nützlich. Mehr als einmal gelang es ihm, in einen Seitentrakt zu verschwinden, noch bevor der Pater, den er am Schritt erkannt hatte, um die Ecke bog. Aber daran wollte er sich nicht erinnern. Wollte sich vor allem nicht daran erinnern, wie es war, wenn es ihm nicht gelang, dem Pater zu entkommen. Aber alles Wollen half nicht, die Erinnerungen waren plötzlich da wie die überfallartigen Träume von den ungewaschenen Soutanen der Patres, die nach Schweiß und Weihrauch stanken.

Von den Schläfen zog eine Spannung über Grunds ganzen Schädel. Wie gut, dass er vorsorglich ein Röhrchen Aspirin im Handschuhfach deponiert hatte. Eine halbvolle Flasche Driburger Brunnen lag seit drei Tagen auf dem Beifahrersitz. Die Kohlensäure war längst verschalt und das Wasser schmeckte abgestanden, aber trotzdem kriegte er damit vor einer roten Ampel die Tabletten runter.

Der Regen war heftiger geworden. Die Nachtschwärze würde langsam davon gleiten in einen grauen Morgen. In den Häusern waren jetzt immer mehr Fenster beleuchtet, die Busse schon halbvoll, der Berufsverkehr setzte ein.

Er bog in eine Siedlungsstraße mit Einfamilienhäusern im Bausparvertragsstil der 60er Jahre: zweistöckig, solide, mit Vorgärten eingefasst von Jägerzäunen oder Buchsbaumhecken. In einem solchen Haus war auch er aufgewachsen. Hier wohnten selbstständige Handwerker und mittlere Beamte, wie sein Vater einer gewesen war. Die Zeit schien hier stehengeblieben; die Beete waren wie früher geharkt, kein Unkraut wucherte in den Ritzen der Verbundsteinwege von den Gartentoren bis zu den Häusern mit beigefarbenem Putz, einige wenige verklinkert. Die Dachziegel hatten alle die gleiche Form und Farbe – wie es die Bauvorschriften vor vierzig Jahren verlangten.

Da war die Nummer 27. Grund hielt an. Tatsächlich - Gregor Feinschmidt lebte noch immer in seinem Elternhaus. Früher war Grund oft hier gewesen. Er fühlte sich wohl bei Gregor, der fast ein Jahr älter war und ihn um mehr als einen Kopf überragte. Er hielt sich selbst für plump, ihn quälten die Pickel. Gregor überstand die Pubertät besser als andere, der hatte nie Pickel, schon früh einen Kinnbart wie der junge D’Artagnan in seiner bebilderten Dumasausgabe - und Gregor war immer bestens angezogen. Sein Taschengeld reichte, um in der ersten speziellen Herrenboutique Paderborns am Rosentor einkaufen zu könnte. Es war offensichtlich, dass der Laden von einem Schwulenpärchen betrieben wurde. Das waren die ersten Schwulen, die Grund in seiner Heimatstadt gesehen hatte. Die ersten, die es nicht verbargen.

Gregor benutzte sogar als Vierzehnjähriger schon ein Eau de Toilette und hielt diesen Haarwust über dem ausrasierten Nacken mit einem Gel der gleichen Marke in Form. Ja, selbst seine Haare dufteten. Hieß der Duft nicht Trussardi? Ein Popper, so nannte man das damals. Die älteren Patres mäkelten, dass er so modisch wäre und oberflächlich. Aber Gregor grinste nur, wenn sie ihm vor versammelter Klasse ins Gewissen redeten. Es war ein Grinsen, das „ihr könnt mich mal“ bedeutete und vielleicht auch, „ich kenn euch Pappenheimer doch genau!“

Die meisten der Patres waren nachlässig mit ihrer Kleidung, aber einige legten Wert auf präzise gebügelte Soutanen, und die Anzüge, die sie beim Ausgang in der Stadt trugen, waren bei den jüngeren jedenfalls tailliert und die Kragen der Collarhemden stets gestärkt. Einen dieser jüngeren Patres hatte er sogar einmal aus der Tür eines Maniküreladens kommen sehen.

Gregor konnte eigentlich alles tragen: Blousons, Jacketts und Designerjeans, weite oder eng anliegende Pullover, egal – er sah immer gut aus. Thomas Grund hatte ihn bewundert und beneidet. Seine eigene Mutter musste sich krummlegen, um das Haus abzubezahlen nach dem Tod des Vaters, es blieb nicht viel übrig für modische Kleidung. Aber das Geschäft der Feinschmidts brummte, es war ja auch das einzige in der Nähe des Friedhofs.

Gregor war schon jemand Besonderes. Allein der seltene Name! Grund konnte seinen eigenen nicht ausstehen. Bestimmt war sein Vater, kurz nach der Geburt des Sohnes, in Ermangelung eigener Ideen, einfach die Namensliste hinten im Stammbuch durchgegangen. Da fanden sich: Hannes, Heiner, Gerhard, Hubert, Otto, Paul, Werner, Wolfgang und eben Thomas. Wie gerne hätte er Alexander geheißen, Sebastian oder eben Gregor.

Er stieg aus dem Wagen und beeilte sich an zwei längst kahlen Birken vorbei, dazwischen Koniferen, unter das Vordach der Haustür zu gelangen. Der Regen pladderte heftiger. Wie es sich für solche Häuser gehörte, lag die Toilette gleich neben dem Eingang. Die Jalousie war nicht ganz heruntergelassen. Durch die Ritzen drang Licht. Es war also schon jemand auf. Grund läutete. Die Wasserspülung war zu hören, dann wurde im Flur die Lampe angeknipst. Durch das geriffelte Glas der Haustür konnte er eine Figur im Bademantel erkennen. Die Tür wurde bis zum Anschlag der Sicherheitskette geöffnet. Grund erkannte den jungen Mann, der mürrisch durch den Spalt blickte, sofort wieder. Er hatte ihn vor einer halben Stunde auf dem Hochzeitsfoto gesehen.

„Was ist denn los um diese Zeit?“, der verschlafene junge Mann schaute demonstrativ auf seine Armbanduhr. „Noch nicht mal sieben. Wer sind Sie, was wollen Sie?“

Grund hielt ihm seinen Ausweis entgegen.

„Ich bin Kommissar Thomas Grund und muss Sie dringend sprechen.“

„Was ist denn los? Ich weiß, ich parke oft falsch oder hab auch mal ein paar Kilometer zuviel drauf … Aber deswegen kommen Sie doch nicht am frühen Morgen!“

„Nein, es handelt sich um eine ernste Angelegenheit. Darf ich hereinkommen? Ich möchte das nicht auf der Straße besprechen!“

Der junge Mann schob sich mit einer nervösen Bewegung die brünetten Haare aus der Stirn und löste dann die Sicherheitskette. Ein hübscher Kerl, offenes Gesicht, noch etwas weich, höchstens fünfundzwanzig, hochgewachsen, bestimmt einsfünfundachtzig.

Er zog den Knoten seines Bademantels fester zu und ging dann voran ins Wohnzimmer. Noch bevor er Grund mit einer Geste einen Sessel anbot, fragte er: „Es hat doch keiner bei uns eingebrochen?“

„Sie meinen im Blumengeschäft?“

„Ja, sicher. Gregor müsste doch da sein. Er hat heute Morgen unsere Order vom Großmarkt abgeholt. Wir wechseln uns immer ab. Heute war er dran. Dann kann der andere ein bisschen länger schlafen und muss erst um neun im Geschäft sein. Früher öffnen wir nicht. Also, was ist los?“

Bevor Grund den jungen Mann nach seinem Namen fragen konnte, hörte er, wie auf dem Flur vorsichtig eine Tür geöffnet wurde.

„Ist noch jemand im Haus?“

„Nur meine Schwiegermutter”, sagte der junge Mann ganz unbefangen, „oder genauer, Gregors Mutter. Sie mag das nicht, dass ich sie Schwiegermutter nenne. Wir sind hier vor einem halben Jahr eingezogen, weil sie einen Schlaganfall hatte. Seitdem ist sie gehbehindert. Sie hat lange im Rollstuhl gesessen, aber jetzt kann sie schon wieder einige Schritte an Krücken gehen”, der junge Mann trat auf den Flur hinaus und rief: „Es ist in Ordnung, Else, jemand für mich. Du kannst dich wieder hinlegen!“

Ohne eine Antwort wurde die Tür wieder zugezogen. Aber es war nicht zu überhören, dass die Frau sie gleich darauf erneut öffnete. Keine Frage, sie wollte lauschen.

„Also, was ist los?“, fragte der junge Mann ungeduldig.

„Es tut mir sehr leid, Herr …ich weiß nicht mal Ihren Namen …!“, sagte Grund bedauernd.

„Ich bin Jonathan. Jonathan Franzen! Gregor und ich haben vor drei Jahren geheiratet. Naja, das heißt ja nicht wirklich verheiratet, sondern nur verpartnert!“

„Ich verstehe schon.” Grund setzte sich auf das Sofa. Jonathan Franzen ließ sich auf der Lehne eines hellbraunen wuchtigen Ledersessels nieder. Gelsenkirchener Barock, das war natürlich nicht der Geschmack der beiden Ladenbesitzer, sondern der von Else Feinschmidt. Grund erinnerte sich: es sah hier noch immer so aus wie damals, als er Gregor besucht hatte. Kaum ein Unterschied zur Wohnung seiner Mutter. Altdeutsche Möbel aus den Siebzigern, massiv, kein billiges Speerholz mit Furnier. Man kaufte im damals einzigen grundsoliden Einrichtungshaus, zu einer Zeit als es noch keine Roller- und Ikea-Möbelhäuser im Industriegebiet vor der Stadt gab.

„Herr Franzen, es tut mir leid, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihr …“ Grund wusste nicht, sollte er sagen Ihr Mann, Ihr Freund, Ihr Partner? Besser ganz neutral bleiben:„ Herr Feinschmidt ist tot.“

Der junge Mann erstarrte für einen Augenblick. Dann lächelte er blöde, verständnislos.

„Sie wollen mich auf den Arm nehmen?“

„Leider nicht! Ihre Putzfrau hat ihn heute früh gefunden, als sie zur Arbeit kam … er ist erschossen worden.“ Sagte Grund bedächtig. Die Sache mit den verbrannten Füßen behielt er für sich. Das würde der junge Mann noch früh genug erfahren.

Jonathan Frantzen brachte kein Wort heraus. Er schien noch immer nicht ganz zu begreifen. Seine Hände, die er auf den Oberschenkeln abgestützt hatte, bewegten sich plötzlich ruckartig. Er hatte keine Gewalt darüber.

Die nur angelehnte Wohnzimmertür schwang auf. Eine große, kräftige, grauhaarige Frau von etwa fünfundsechzig Jahren stand im Türrahmen: sie hielt sich verbissen an ihren Krücken fest.

„So, erschossen? Das musste ja früher oder später so kommen!“, rief sie mit brüchiger Stimme.

Jonathan Franzen kämpfte noch immer mit der Nachricht. Er beachtete die Frau gar nicht.

Grund erhob sich: „Was musste so kommen?!“

Else Feinschmidt mühte sich auf ihren Krücken vorwärts.

„Das war doch wohl klar, dass Gott nicht mehr zusehen konnte: diese Entweihung von Heirat und Ehe! Diese widerliche …“, sie suchte nach einem Wort – aber ihr fiel nichts Besseres ein als „... diese widerliche Sache!“ Sie drohte mit einer Krücke hinüber zu Franzen. „Der da hat meinen Sohn in den Schmutz gezogen! Es ist eine Schande, dass er nicht erschossen worden ist!“ Dann hielt sie sich nicht mehr und sackte in einen der wuchtigen braunen Ledersessel. Dabei stieß sie einen Laut aus zwischen Würgen und Schluchzen. Aber sie beherrschte sich gleich wieder, atmete abgrundtief ein und setzte ihre Tirade fort.

„Hätte ich keinen Schlaganfall gehabt, und den habe ich auch nur gehabt, weil ich die Schande nicht mehr ertragen konnte, dann wäre dieser Mensch gar nicht hier. Ich hätte ihn nicht in mein Haus gelassen. Aber Gregor musste sich ja um mich kümmern. Und deshalb ist er mit diesem Kerl hier eingezogen!“ Und als würde ihr jetzt erst bewusst, was geschehen war, steigerte sie sich zu einem hysterischen Gekrächze: „und jetzt hat mein Sohn die Quittung für sein mieses Leben erhalten. Und der da ist schuld!“

Sie riss die Krücke empor, um auf Jonathan Franzen einzuschlagen, versuchte vergeblich, sich aus dem Sessel zu stemmen, aber sackte endlich zusammen, ließ die Krücke fallen, schlug beide Hände vors Gesicht und stöhnte, als habe sie keine Luft mehr.

Jonathan Franzen hatte nicht einmal eine Abwehrbewegung gemacht, als Else Feinschmidt auf ihn losgegangen war. Er hockte noch immer erstarrt auf der Sessellehne. Grund wusste nicht, wie er sich verhalten sollte: hier die tiefe Erschütterung und da der abgrundtiefe Hass. Beide verzweifelt.

„Es tut mir leid, Herr Franzen, aber ich muss Sie fragen, wo Sie heute Morgen gewesen sind, nachdem Ihr Partner aus dem Haus gegangen ist.“

Franzen antwortete wie ein Automat: „Derjenige, der zum Großmarkt fährt, steht immer ganz leise auf, um den anderen nicht zu wecken. Ich habe nicht mal gehört, wie Gregor aus dem Haus ging! Ich habe weiter geschlafen bis vorhin, als der Wecker klingelte, damit ich die Hauspflegerin reinlassen kann. Die müsste gleich kommen.“

„Tja, das ist dann erst einmal alles. Ich würde Sie bitten, Herr Franzen, heute Mittag ins Präsidium zu kommen und Ihre Aussage aufnehmen zu lassen. Sie wissen, wo das ist?“

Franzen nickte. „Kann ich Gregor sehen?“

„Das wird so schnell nicht möglich sein. Es hängt davon ab, wie lange die Obduktion dauert …“ Er hätte sich ohrfeigen können, dass er die Obduktion erwähnte. Es war ganz offensichtlich, dass Jonathan Franzen völlig erschlagen war von dieser Nachricht; dass man seinen Freund aufschnitt, daran hätte Grund ihn nicht erinnern müssen.

„Jetzt will ich Sie nicht weiter stören. Ich erwarte Sie also gegen zwölf! Wird Ihnen das möglich sein?“

Franzen nickte und mühte sich aufzustehen, aber es gelang ihm nicht. Er sackte wieder auf die Sessellehne und hockte da wie die Behinderte neben ihm.

„Kann ich Sie und Frau Feinschmidt überhaupt allein lassen? Soll ich jemanden benachrichtigen?“, fragte Grund.

Franzen schüttelte den Kopf. „Nein, danke. Ich sagte ja schon, die Hauspflegerin kommt in ein paar Minuten.“

„Ich finde schon selbst zur Tür!“ Thomas Grund beeilte sich, davon zu kommen. Es gab nie die richtigen Worte in solchen Situationen. Menschen mitzuteilen, dass jemand durch ein Verbrechen sein Leben verloren hatte … dafür gab es einfach keine richtigen Worte.

Grund schüttelte vor der Tür ratlos den Kopf, atmete tief durch – nasse, kalte Oktoberluft.