Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

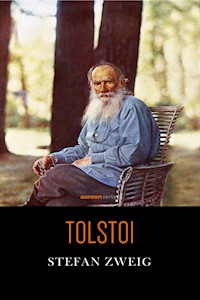

Laut Stefan Zweig hat kein zeitgenössischer Autor, nicht einmal Marx oder Nietzsche, den radikalen spirituellen Schock ausgelöst, den Tolstois Werke Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt versetzten. Aber von welchem Tolstoi sprechen wir? Für Zweig ist es der Essayist Tolstoi, radikaler Denker und unbestechlicher Anarchist. Dieser Tolstoi, der behauptet, dass der Staat der große Vertuscher sozialer Ungerechtigkeit ist, durch ein komplexes System der Gewalt, das auf Parlamenten, Gefängnissen, Richtern, Steuereintreibern, der Polizei und Armeen basiert. Jener Tolstoi, der behauptet, dass das Gewissen und die religiöse und moralische Überzeugung jedes Einzelnen unveräußerlich sind und dass keine äußere Macht dort ihre Domäne errichten kann. Es handelt sich bei diesem Werk um den dritten Aufsatz aus dem Buch "Drei Dichter ihres Lebens: Casanova, Stendhal, Tolstoi" aus dem Jahr 1928. Teils Biografie, die auch mit Kritik nicht spart, teils Literaturkritik bietet der Aufsatz eine interessante Perspektive auf den vermutlichen wichtigsten russischen Romanschriftsteller des 19. Jahrhunderts.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 171

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TOLSTOI

von Stefan Zweig (1939)

Aureon Verlag GmbH

Es gibt nichts, was so stark wirkt und alle Menschen in die gleiche Stimmung zwingt wie ein Lebenswerk und zuletzt ein ganzes Menschenleben.

23. März 1894, Tagebuch

Inhaltsverzeichnis

BILDNIS

VITALITÄT UND IHR WIDERSPIEL

DER KÜNSTLER

SELBSTDARSTELLUNG

KRISE UND VERWANDLUNG

DER KÜNSTLICHE CHRIST

DIE LEHRE UND IHR WIDERSINN

DER KAMPF UM VERWIRKLICHUNG

EIN TAG AUS DEM LEBEN TOLSTOIS

ENTSCHEIDUNG UND VERKLÄRUNG

DIE FLUCHT ZU GOTT

AUSKLANG

VORKLANG

Nicht die moralische Vollkommenheit ist wichtig, zu der man gelangt, sondern der Prozeß der Vervollkommnung.

Alterstagebuch

»Es lebte ein Mann im Lande Uz. Derselbe war schlecht und recht gottesfürchtig und mied das Böse, und seines Viehs waren siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Eselinnen und viele des Gesindes. Und er war herrlicher denn alle, die gegen Morgen wohnten.«

So beginnt die Geschichte Hiobs, der mit Zufriedenheit gesegnet war bis zur Stunde, da Gott die Hand gegen ihn hob und ihn mit Aussatz schlug, damit er aufwache aus seinem dumpfen Wohlbehagen und sich die Seele quäle. So beginnt auch die geistige Geschichte Leo Nikolajewitsch Tolstois. Auch er war »obenan gesessen« unter den Mächtigen der Erde, reich und gemächlich wohnend im altererbten Haus. Sein Körper strotzte von Gesundheit und Kraft, das Mädchen, das er liebend begehrte, durfte er heimführen als Gattin, und sie hat ihm dreizehn Kinder geboren. Seiner Hände und Seele Werk ist ins Unvergängliche gewachsen und leuchtet über die Zeit: ehrfürchtig beugen sich die Bauern von Jasnaja Poljana, wenn der mächtige Bojar an ihnen vorübersprengt, ehrfürchtig beugt sich der Erdkreis vor seinem rauschenden Ruhm. Wie Hiob vor der Prüfung, so bleibt auch Leo Tolstoi nichts mehr zu wünschen, und einmal schreibt er in einem Briefe das verwegenste Menschenwort: »Ich bin restlos glücklich.«

Und plötzlich über Nacht hat all dies keinen Sinn mehr, keinen Wert. Die Arbeit widert den Arbeitsamen an, die Frau wird ihm fremd, die Kinder gleichgültig. Nachts steht er auf vom zerwühlten Bett, wandert wie ein Kranker ruhelos auf und nieder, bei Tag sitzt er dumpf mit schlafender Hand und starren Auges vor seinem Arbeitstisch. Einmal geht er hastig treppauf und schließt sein Jagdgewehr in den Schrank, damit er die Waffe nicht gegen sich selber wende: manchmal stöhnt er, als springe ihm die Brust, manchmal schluchzt er wie ein Kind im verfinsterten Zimmer. Er öffnet keinen Brief mehr, empfängt keine Freunde: scheu blicken die Söhne, verzweifelt die Frau auf den mit einmal verdüsterten Mann.

Was ist Ursache dieser plötzlichen Wandlung? Frißt Krankheit heimlich an seinem Leben, ist Aussatz über seinen Leib gefallen, Unglück von außen ihm zugestoßen? Was ist ihm geschehen, Leo Nikolajewitsch Tolstoi, daß der Mächtigste aller plötzlich so arm wird an Freude und der Gewaltigste des russischen Landes so tragisch verdüstert?

Und furchtbarste Antwort: Nichts! Nichts ist ihm geschehen, oder eigentlich – furchtbarer noch: – das Nichts. Tolstoi hat das Nichts erblickt hinter den Dingen. Etwas ist zerrissen in seiner Seele, ein Spalt hat sich nach innen aufgetan, ein schmaler schwarzer Spalt, und zwanghaft starrt das erschütterte Auge hinein in dies Leere, dieses Andere, Fremde, Kalte und Unfaßbare hinter unserem eigenen warmen, durchbluteten Leben, in das ewige Nichts hinter dem flüchtigen Sein.

Wer einmal in diesen unnennbaren Abgrund geblickt, der kann den Blick nicht mehr abwenden, dem strömt das Dunkel in die Sinne, dem erlischt Schein und Farbe des Lebens. Das Lachen im Munde bleibt ihm gefroren, nichts kann er mehr greifen, ohne dies Kalte zu fühlen, nichts kann er mehr schauen, ohne dies andere mitzudenken, das Nihil, das Nichts. Welk und wertlos fallen die Dinge aus dem eben noch vollen Gefühl; Ruhm wird zum Haschen nach Wind, Kunst ein Narrenspiel, Geld eine gelbe Schlacke und der eigene atmende gutgesunde Leib Hausung der Würmer: allen Werten entsaugt diese schwarz unsichtbare Lippe Saft und Süße. Die Welt erfrostet, wem einmal mit aller Urangst der Kreatur dieses furchtbare, fressende, nächtige Nichts sich aufgetan, der »Maelstrom« Edgar Allan Poes, der alles mit sich reißende, der »gouffre«, der Abgrund Pascals, dessen Tiefe tiefer ist als alle Höhe des Geistes.

Vergebens dawider alles Verhüllen und Verstecken. Es hilft nichts, daß man dies dunkle Saugen dann Gott nennt und heiligspricht. Es hilft nichts, daß man mit Blättern des Evangeliums das schwarze Loch überklebt: solches Urdunkel durchschlägt alle Pergamente und verlöscht die Kerzen der Kirche, solche Eiskälte von den Polen des Weltalls läßt sich nicht wärmen am lauen Atem des Worts. Es hilft nichts, daß man, um diese tödlich lastende Stille zu überschreien, laut zu predigen beginnt, so wie Kinder im Walde ihre Angst übersingen. Kein Wille, keine Weisheit erhellt mehr dem einmal Erschreckten das verdüsterte Herz.

Im vierundfünfzigsten Jahre seines weltwirkenden Lebens hat Tolstoi zum erstenmal dem großen Nichts ins Auge geblickt. Und von dieser Stunde an bis zu jener seines Absterbens starrt er unerschütterlich in dieses schwarze Loch, in dies unfaßbare Innerliche hinter dem eigenen Sein. Aber selbst dem Nichts entgegengewendet, bleibt der Blick eines Leo Tolstoi noch schneidend klar, der wissendste und geistigste Blick eines Menschen, den unsere Zeit erlebt. Nie hat ein Mann mit so riesenhafter Kraft den Kampf mit dem Unnennbaren, mit der Tragik der Vergängnis aufgenommen, keiner entschlossener der Frage des Schicksals an den Menschen die Frage der Menschheit nach ihrem Schicksal entgegengestellt. Keiner hat diesen leeren und die Seele ansaugenden Blick des Jenseitigen furchtbarer erlitten, keiner ihn großartiger ertragen, denn hier hält ein männliches Gewissen dieser schwarzen Pupille den klaren, kühnen und energisch beobachtenden Blick des Künstlers entgegen. Nie, nicht eine Sekunde hat Leo Tolstoi feige vor dem Tragischen des Daseins das Auge gesenkt oder geschlossen, dies wachsamste, wahrhaftigste und unbestechlichste Auge unserer neueren Kunst: nichts Großartigeres darum als dieser heroische Versuch, selbst dem Unbegreifbaren noch einen bildnerischen Sinn und dem Unabwendbaren seine Wahrheit zu geben.

Dreißig Jahre, vom zwanzigsten bis zum fünfzigsten, hat Tolstoi schaffend gelebt, sorglos und frei. Dreißig Jahre, vom fünfzigsten bis zum Ende, lebt er nur noch dem Sinn und der Erkenntnis des Lebens. Er hat es leicht gehabt, bis er die unermeßliche Aufgabe sich stellte: nicht nur sich selbst, sondern die ganze Menschheit durch sein Ringen um Wahrheit zu retten. Daß er sie unternahm, macht ihn zum Helden, zum Heiligen fast. Daß er ihr erlag, zum menschlichsten aller Menschen.

BILDNIS

Mein Gesicht war das eines gewöhnlichen Bauern.

Überwaldetes Antlitz: mehr Dickicht als Lichtung, jeden Eingang abwehrend zur inneren Schau. Breit und im Winde wehend, drängt der strömende Patriarchenbart bis hoch hinein in die Wangen, überflutet für Jahrzehnte die sinnliche Lippe und deckt die braunrissige Holzrinde der Haut. Vor die Stirn buschen sich fingerdick und wie Baumwurzeln verfilzt mächtige Augenbrauen, über dem Haupte schäumt, graue Meerflut, die unruhige Gischt der dicht zerrütteten Strähnen: überall wirrt und wuchert in tropischer Üppigkeit dies urweltliche Wachstum von panisch ergossenem Haar. Genau wie beim Moses des Michelangelo, dem Bildnis des männlichsten Mannes, wird vom Antlitz Tolstois zunächst nichts dem Zublick gewahr als die weißschäumige Welle riesigen Gottvaterbartes.

So wird man genötigt, um das Nackte und Wesenhafte so überkleideten Gesichts mit der Seele zu erkennen, dies Dickicht des Barts von seinen Zügen wegzuroden (und die Jugendbilder, die bartlosen, helfen sehr solcher plastischen Enthüllung). Man tut's und erschrickt. Denn unverkennbar, unleugbar: dieses adeligen Geistmenschen Gesicht ist im Grundriß grob gefügt und nicht anders denn das eines Bauern. Eine niedrige Hütte, rußig und verraucht, eine rechte russische Kibitka hat hier der Genius sich gewählt für Wohnsitz und Werkstatt; kein griechischer Demiurg, ein lässig ländlicher Schreiner hat dieser weiten Seele die Hausung gezimmert. Plump gehobelt, grobfaserig wie Spaltholz die niedrigen Querbalken der Stirne über winzigen Augenfenstern, die Haut nur Erde und Lehm, fettig und ohne Glanz. Mitten in dem dumpfen Geviert eine Nase mit weiten, offenen Tiernüstern, breit und breiig wie von einem Fausthieb hingeplättet, hinter struppigem Haar ungeformte lappige Ohren, zwischen einstürzenden Wangenhöhlen ein dicküppiger, mürrischer Mund: durchaus amusische Formen, grobe und fast gemeine Gewöhnlichkeit.

Schatten und Düsternis überall, Niederung und Schwere in diesem tragischen Werkmannsgesicht, nirgends ein aufstrebender Schwung, ein flutendes Licht, ein kühn geistiger Aufstieg wie jene Marmorkuppel von Dostojewskis Stirn. Nirgends bricht Licht ein, strahlt Glanz auf – wer es leugnet, der verschönert, der lügt: nein, unrettbar bleibt dies ein niedres, versperrtes Gesicht, kein Tempel, sondern ein Gefangenhaus der Gedanken, lichtlos und dumpfig, unheiter und häßlich, und früh weiß er schon selbst, der junge Tolstoi, um seine verlorene Physiognomie. Jede Anspielung auf sein Äußeres »ist ihm unangenehm«; er bezweifelt, daß es jemals »irdisches Glück für einen Menschen geben könnte, der eine so breite Nase, so dicke Lippen und kleine graue Augen hat«. Darum versteckt der Jüngling schon früh seine verhaßten Züge hinter dieser dichten Maske schwärzlichen Barts, den spät, sehr spät erst das Alter durchsilbert und ehrfürchtig macht. Nur das letzte Jahrzehnt lockert das düstere Gewölk, erst im Herbstabendlicht fällt ein vergütigter Strahl von Schönheit über diese tragische Landschaft.

In niederem, dumpfem Gelaß hat der ewig wandernde Genius bei Tolstoi Herberge genommen, in einer russischen Jedermanns-Physiognomie, hinter der man alles vermuten möchte, nur den Geistmenschen, den Dichter, den Gestaltenden nicht. Als Knabe, als Jüngling, als Mann, selbst als Greis, immer wirkt Tolstoi bloß wie irgendeiner von vielen. Er paßt in jeden Rock, unter jede Mütze: mit solch einem anonymen allrussischen Antlitz kann man ebenso einem Ministertisch präsidieren wie betrunken in einer Vagabundenkneipe spielen, Weißbrot auf dem Markt kaufen oder im seidenen Meßkleid des Metropoliten das Kreuz über die kniende Menge erheben: nirgends, in keinem Berufe, in keinem Gewande, an keinem russischen Orte fiele dies Antlitz als ein unverkennbares auf. Als Student sieht er aus wie zwölf auf ein Dutzend, als Offizier wie irgendein Säbelträger, als Landedelmann wie irgendein Krautjunker. Fährt er im Wagen neben dem weißbärtigen Diener, so muß man schon sehr gründlich die Photographie abfragen, welcher der beiden Alten am Kutschbock eigentlich der Graf ist und welcher der Kutscher; zeigt ihn ein Bild im Gespräch mit den Bauern, und wüßte man's nicht, keiner würde erraten, daß dieser Lew inmitten des Dorfklüngels ein Graf ist und sonst noch millionenmal mehr als all die Grigors und Iwans und Iljas und Pjotrs um ihn herum. Als wäre dieser eine alle zugleich, als hätte diesmal der Genius nicht die Maske eines besonderen Menschen genommen, sondern sich verkleidet als Volk, so gänzlich anonym, so allrussisch wirkt sein Gesicht. Gerade, weil er ganz Rußland enthält, trägt Tolstoi kein eigenes, sondern nur das russische Antlitz.

Darum enttäuscht zunächst sein Anblick fast alle, die ihn erstmalig sehen. Meilenweit sind sie mit der Bahn und von Tula dann im Wagen herübergekommen, nun harren sie im Empfangsraum ehrfürchtig des Meisters; jeder erwartet innerlich überwältigende Gegenwart, und die Seele formt ihn voraus als mächtigen, majestätischen Mann mit flutendem Gottvaterbart, hochragend und stolz, Gigant und Genie in einer Gestalt. Schon drückt Schauer der Erwartung jedem die Schultern herab, schon duckt sich der Blick unwillkürlich vor der Riesengestalt des Patriarchen, zu der er im nächsten Augenblick aufschauen soll. Da öffnet sich endlich die Türe, und siehe: ein kleines untersetztes Männchen tritt so behende, daß der Bart weht, mit fast laufenden Schritten herein, hält inne und steht freundlich lächelnd vor dem überraschten Gast. Munter, mit schneller Stimme plaudert er ihn an, aus leichtem Gelenk bietet er jedem die Hand. Und sie nehmen die Hand, im tiefsten Herzen erschreckt: Wie? dieses freundlich-gemütliche Männchen, dieses »flinke Väterchen im Schnee«, dies wäre wirklich Leo Nikolajewitsch Tolstoi? Der Vorschauer von Majestät verfliegt; ein wenig ermutigt wagt sich die Neugier empor an sein Gesicht.

Aber plötzlich stockt den Aufschauenden das Blut. Wie ein Panther ist hinter den buschigen Dschungeln der Brauen ein grauer Blick auf sie losgesprungen, jener unerhörte Blick Tolstois, den kein gemaltes Bild verrät und von dem einzig doch jeder spricht, der jemals dem Gewaltigen ins Antlitz gesehen. Ein Messerstoß, stahlhart und funkelnd, nagelt dieser Blick jeden Menschen fest. Unmöglich, sich noch zu rühren, sich ihm zu entwinden, ein jeder muß hypnotisch gefesselt dulden, daß dieser Blick ihn bis ganz tiefinnen durchdringt. Gegen Tolstois ersten Blickstoß gibt es keine Gegenwehr: wie ein Schuß durchschlägt er alle Panzer der Verstellung, wie Diamant zerschneidet er alle Spiegel. Niemand – Turgenjew, Gorki und hundert andere haben es bezeugt – kann lügen vor diesem penetrant durchbohrenden Blicke Tolstois.

Aber nur eine Sekunde stößt dieses Auge so hart und prüfend zu. Dann taut die Iris wieder auf, glänzt grau, flirrt von verhaltenem Lächeln oder gütigt sich zu weichem, wohltuendem Glanz. Wie Wolkenschatten über Wasser spielen alle Verwandlungen des Gefühls über diese magischen und ruhelosen Pupillen ständig dahin. Zorn kann sie aufsprühen lassen in einem einzigen kalten Blitz, Unmut sie frosten zu eisklarem Kristall, Güte sie warm übersonnen, Leidenschaft sie entbrennen. Sie können lächeln von innerem Licht, diese geheimnisvollen Sterne, ohne daß der harte Mund sich rührte, und sie können, wenn Musik sie schmelzend macht, »strömend weinen« wie die eines Bauernweibes. Sie können Helligkeit aus sich holen von geistiger Genugtuung und plötzlich trüb abdunkeln, überschattet von Melancholie, und sich entziehen und undurchdringlich sein. Sie können beobachten, kalt und unbarmherzig, können schneiden wie ein chirurgisches Messer und durchleuchten wie Röntgenfeuer und sofort dann wieder überrieselt sein vom flirrenden Reflex spielender Neugier – alle Sprachen des Gefühls sprechen sie, diese »beredtesten Augen«, die je aus einer Menschenstirn geleuchtet. Und wie immer findet ihnen Gorki das schillerndste Wort: »In seinen Augen besaß Tolstoi hundert Augen.«

In diesen Augen, und einzig dank ihnen, hat Tolstois Antlitz Genie. Alle Lichtkraft dieses Blickmenschen erscheint in ihrer Tausendfalt restlos gesammelt wie Dostojewskis, des Denkmenschen, Schönheit in der marmornen Wölbung seiner Stirn. Alles andere in Tolstois Gesicht, Bart und Busch, das ist nichts als Umhüllung, Schutzraum und Schale für die eingesenkte Kostbarkeit dieser magisch-magnetischen Lichtsteine, die Welt in sich ziehen und Welt aus sich strahlen, das präziseste Spektrum des Universums, das unser Jahrhundert gekannt. Nichts wuchert so winzig, daß diese Linsen es nicht noch versichtlichen könnten: pfeilhaft wie der Habicht können sie niederstoßen auf jede Einzelheit und vermögen doch zugleich alle Weiten des Weltalls panoramisch zu umrunden. Sie können aufbrennen in die Höhe des Geistigen und ebenso im Dunkel der Seele hellsichtig schweifen wie im oberen Reich. Sie haben Glut und Reinheit genug, diese Funkkristalle, um in Ekstase zu Gott emporzublicken, und haben den Mut, selbst dem Nichts, dem medusischen, prüfend in das versteinernde Antlitz zu sehen. Nichts wird diesem Auge unmöglich, nur eines vielleicht: tatlos zu sein, zu dösen, zu dämmern, die reine ruhende Freude, das Glück und die Gnade des Traums. Denn zwanghaft muß, kaum daß das Lid sich auftut, dieses Auge auf Beute gehen, unbarmherzig wach, unerbittlich illusionslos. Es wird jeden Wahn durchstoßen, jede Lüge entlarven, jeden Glauben zertrümmern: vor diesem Wahrauge wird alles nackt. Furchtbar darum immer, wenn er diesen stahlgrauen Dolch gegen sich selber zückt: dann stößt seine Schneide mörderisch hart bis ins innerste Herz.

Wer ein solches Auge hat, der sieht wahr, dem gehört die Welt und alles Wissen. Aber man wird nicht glücklich mit solchen ewig wahren, ewig wachen Augen.

VITALITÄT UND IHR WIDERSPIEL

Ich wünsche lange, sehr lange zu leben, und der Gedanke an den Tod erfüllt mich mit einer kindlichen poetischen Scheu.

Jugendbrief

Elementare Gesundheit. Der Körper gezimmert für ein Jahrhundert. Feste markdurchsättigte Knochen, knorrige Muskeln, wirkliche Bärenkraft: auf dem Boden liegend, kann der junge Tolstoi einen schweren Soldaten mit einer Hand in die Luft stemmen. Elastische Sehnen: ohne Anlauf überspringt er turnerisch leicht die höchste Schnur, er schwimmt wie ein Fisch, reitet wie ein Kosak, mäht wie ein Bauer – Müdigkeit kennt dieser eiserne Leib nur vom Geistigen her. Jeder Nerv straff bei äußerster Vibrationsfähigkeit, gleichzeitig biegsam und hart wie eine Toledaner Klinge, jeder Sinn helltönig und flink. Nirgendwo eine Bresche, eine Lücke, ein Riß, ein Manko, ein Defekt im Ringwall der Lebenskraft, und niemals gelingt darum ernstlicher Krankheit je Einbruch in den gequaderten Leib: Tolstois unglaubhafte Physis bleibt verbarrikadiert gegen jede Schwäche, vermauert gegen das Alter.

Vitalität ohne Beispiel: alle Künstler der Neuzeit erscheinen neben dieser bartrauschend biblischen, dieser bäurisch-barbarischen Männlichkeit wie Weiber oder Weichlinge. Selbst die ihm nahe kamen an Dauer des Schöpferischen bis in patriarchalische Zeit, selbst ihnen altert müde der Körper unter dem ausfahrenden jägerischen Geist. Goethe (ihm horoskopisch bruderhaft durch denselben Lebenstag, den 28. August, und durch schaffende Weltsicht bis ins gleichfalls dreiundachtzigste Jahr), Goethe, er sitzt mit sechzig, längst winterscheu und verfettet, bei ängstlich verschlossenem Fenster, Voltaire kritzelt, verknöchert und mehr schon ausgebälgter böser Vogel als Mensch, am Schreibpult Papier um Papier, Kant klappert steif und mühsam, eine mechanische Mumie, seine Königsberger Allee entlang, da jener, Tolstoi, der strotzende Greis, den rotgefrorenen Leib noch prustend ins Eiswasser taucht, im Garten robotet und beim Tennis flink hinter den Bällen flitzt. Den Siebenundsechzigjährigen verlockt noch die Neugier, Radfahren zu lernen, mit Siebzig saust er in Schlittschuhen über die spiegelnde Bahn, mit Achtzig spannt er tagtäglich die Muskeln in turnerischer Bemühung; und zweiundachtzigjährig, einen Zoll vor dem Tode, zuckt er seiner Stute noch sausend die Peitsche über, wenn sie nach zwanzig Werst scharfen Galopps anhält oder bockt. Nein, vergleichen wir nicht: das neunzehnte Jahrhundert weiß kein Widerspiel ähnlich urweltlicher Vitalität.

Schon reichen die Wipfel in die Himmel der Patriarchenjahre, und noch ist keine Wurzel gelockert an dieser bis zur letzten Faser mit Saft durchströmten russischen Rieseneiche. Scharf das Auge bis zur Todesstunde: vom Pferd aus verfolgt der neugierige Blick den winzigsten Käfer, der aus den Borken kriecht, ohne Fernglas den Falken im Flug. Hellhörig das Ohr, lustsaugend die breiten, fast tierischen Nüstern: eine Art Trunkenheit überkommt den pilgernden Weißbart noch immer im Frühjahr, wenn plötzlich der scharfe Dung, vermengt mit dem Ruch auftauender Erde, ihn durchdringt, und achtzig einstige Frühlinge spürt er noch deutlich erinnernd, jeden mit seinem bestimmten Aufschwall, seinem ersten ausströmenden Wurf in diesem einen Duftandrang; so stark, so erschütternd spürt er's, daß die Lider ihm plötzlich überströmen. Quer und schwer durch den nassen Boden stapfen in pfundwuchtigen Bauernstiefeln die sehnigen Weidmannsbeine des Greises, nie entnervt sich die Hand im Zittern des Alters, die Schrift seines Abschiedsbriefes zeigt keine andern Lettern als die großen kindlichen der Knabenjahre. Und herrlich unerschüttert wie seine Sehnen und Nerven bewährt sich der Geist: noch überspielt sein Gespräch alle andern, ein unheimlich präzises Gedächtnis besinnt jedes verlorene Detail. Noch zuckt bei jedem Widerspruch dem Uralten Zorn in die Brauen, noch rundet Lachen ihm dröhnend die Lippe, noch formt sich bildnerisch die Sprache, noch strömt bedrängend das Blut. Als dem Siebzigjährigen bei einer Diskussion über die »Kreutzersonate« jemand vorwirft, in seinem Alter habe man es leicht, die Sinnlichkeit abzuschwören, da blitzt stolz und zornig das Auge des knorrigen Greises, dies sei nicht richtig, »das Fleisch ist noch mächtig, noch muß ich kämpfen und ringen«.