Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Kommissare Magnus Böhm und Annetta Niedlich

- Sprache: Deutsch

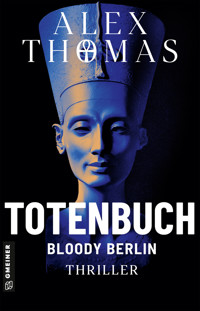

Entsetzen auf der weltbekannten Berliner Museumsinsel: Im Kuppelsaal der Nofretete wird eine grausam verstümmelte Leiche entdeckt. Augen, Ohren und Zunge wurden entfernt. Kurz darauf wird ein zweites Opfer gefunden. Die ganze Stadt spricht schon bald von einem Pharaonenfluch. Kommissarin Annetta Niedlich und ihr pensionierter Ex-Chef Magnus Böhm stehen vor einem Rätsel, denn der Täter hinterlässt keine Spuren - nur ein mysteriöses Symbol aus dem Ägyptischen Totenbuch. Dann schlägt der Killer im Pergamonmuseum zu und es wird klar, die Opfer verbindet ein dunkles Geheimnis. Aber was hat es mit der „Waage der Maat“ auf sich?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alex Thomas

Totenbuch – Bloody Berlin

Thriller

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Paul Campbell / iStock.com

ISBN 978-3-7349-3380-6

Widmung

Für Roland

Zitat

Ich bin das Gestern, das Heute und das Morgen.

Und ich habe die Macht,

auch ein zweites Mal geboren zu werden.

(Ägyptisches Totenbuch)

1

Es hatte den ganzen Tag und bis weit in die Nacht geregnet, weswegen Olga Barnick statt mit dem Fahrrad mit dem Nachtbus zur Museumsinsel gefahren war. Um vier Uhr morgens hatte ihre Schicht damit begonnen, eine Palette voll mit diversen Reinigungsmitteln für das Neue Museum in Empfang zu nehmen. Und wie sich das gehörte, war der Lastenaufzug ausgerechnet heute ausgefallen. Also hatte sie zusammen mit einem Kollegen die Lieferung aufgeteilt, einen Umweg über den Osteingang und den Aufzug auf der Südseite des Gebäudes nehmen müssen. Eine Unannehmlichkeit, die Olga ein Drittel ihrer Frühschicht zwischen vier und zehn Uhr morgens gekostet hatte. Seit einem halben Jahr arbeitete sie im Vestibül und in der Treppenhalle des Neuen Museums, hatte sich in gewisser Weise von der Kellerebene und dem Unteren Foyer mit den Toiletten, der Garderobe und dem Wickeltisch bis zur ägyptischen Ausstellung mit der Nofretete-Büste im Nordkuppelsaal hochgearbeitet. Sie war zuverlässig. Deshalb hatte man ihr einen Job in der James-Simon-Galerie, dem Hauptzugang zu den Museen der Museumsinsel, angeboten. Doch sie hatte abgelehnt, denn sie gehörte hierher, zu den alten Ägyptern.

Olgas Job begann, nachdem das Museum längst seine Pforten geschlossen hatte. Dann wechselte das Sicherheitspersonal, und die Techniker wurden aktiv, die die Lichtanlagen, die Heizung und die Sicherheitstechnik prüften. Olga zählte zu all den unsichtbaren Leuten, deren qualifizierte Arbeit das Museum an der Basis am Laufen hielt. Ihre Aufgabe war es unter anderem, das Glas der Vitrinen, in denen sich die Ausstellungsobjekte befanden, zu inspizieren und zu reinigen. Vom Sicherheitsdienst abgesehen, war sie morgens die erste Person, die Nofretete einen »Guten Tag« wünschte.

Olga hatte eine spezielle Schulung durchlaufen, denn in einem Museum zu putzen, setzte eine gewisse Sensibilisierung und Präzision voraus. So musste man unter anderem die Eigenschaften unterschiedlicher Oberflächen kennen, studierte spezielle Reinigungsverfahren und wurde auch für Notfallsituationen geschult. Schließlich waren in anderen Museen und Galerien schon Objekte durch Reinigungsaktivitäten zerstört worden. So galt es, staubaufwirbelndes Arbeiten zu vermeiden und spezielle Reinigungsmittel und Lappen und Bürsten auf achtsame Weise je nach Situation zu benutzen. Filtermaschinen im Keller sorgten zwar für sauberere Luft, trotzdem fegten immer noch genug unerwünschte Partikel herum. Massen von Besuchern schleppten tagtäglich Pollen, Haare, Hautpartikel und Straßendreck in die Ausstellungsräume und erzeugten bei ihren Rundgängen jede Menge Staub, der durch die Säle und das Treppenhaus weiterwanderte. Den galt es zu entfernen, besonders an Problemstellen wie dem Eingangsbereich mit den Zugangstüren, wo die Leute das Museum betraten und verließen. Außerdem verging kein Tag, an dem die Vitrinen nicht voller Fingerabdrücke und anderer Rückstände waren. Es ging eben nichts über einen glasklaren Durchblick – und den hatte Olga nicht nur, nachdem sie geputzt hatte, sondern auch bei der Geschichte der alten Ägypter.

An die Ausstellungsstücke selbst durften allerdings nur Restauratorinnen und Restauratoren Hand anlegen. Einmal hörte Olga, dass einige Restauratoren eine spezielle Rezeptur gegen Staub verwendeten. Spucke hieß die Wunderwaffe. Neben dem Hauptbestandteil Wasser enthielt sie irgendwelche Enzyme und Mineralien, eine Mischung, mit der sich antike Werke behutsam säubern ließen. Nun ja, mit Spucke würde Olga bei den großflächigen Vitrinen nicht allzu viel ausrichten können, aber vielleicht würde sie im nächsten Leben – sie kicherte vor sich hin – ja, Restauratorin werden. Dann käme sie ihrer angebeteten Königin vom Nil, von der sie eine kleine Gipsbüste zu Hause im Wohnzimmerschrank stehen hatte, ganz nah. Fast 3.500 Jahre war das Original alt. Das musste man sich einmal vorstellen.

Nachdem Olga die Scheiben einiger weiterer Schaukästen und Tischvitrinen blank poliert hatte, nahm sie sich die dicken Glaswände vor, die eine Ansammlung mannshoher Sarkophage von den Besuchern trennten. Von einer der Scheiben wischte sie sogar Lippenstift weg. Manche Leute hatten einfach keinen Respekt. Vor nichts und niemandem.

Die automatische Raumbeleuchtung folgte ihr durch die Gänge, sodass sie sich stets in einer Lichtinsel befand und die Räume vor und hinter ihr mit ihren Ausstellungsobjekten in diffusem Zwielicht verschwanden. Das machte Olga bisweilen zu schaffen, denn so manches Exponat wirkte dann auf unheimliche Weise lebendig. Zu ihrer Anfangszeit im Museum hatte sie sich einmal furchtbar vor der überlebensgroßen Statue des Xantener Knaben erschrocken, weil sie diese für einen nackten Lustmolch gehalten hatte. Überhaupt warfen die größeren Ausstellungsstücke manchmal Schatten, die sie an lauernde Ungeheuer mit deformierten Körpern erinnerten. Vor einigen Wochen hatte ihr dann auch noch einer der Wachmänner eine Spukgeschichte erzählt, aus der Zeit, als das Gebäude nach dem Krieg noch eine Ruine gewesen war, in der Bäume wuchsen. Während seiner Schicht behauptete der Mann – Maik, ein echter Einfaltspinsel –, merkwürdige Dinge bei seinen Rundgängen gesehen zu haben. Bei dem Kerl waren eindeutig ein paar Schrauben locker. Trotzdem begleitete Olga seither ein mulmiges Gefühl, und dabei glaubte sie nicht einmal an den Pharaonenfluch.

Nachdem sie in der Bibliothek der Antike mit ihren Schriftzeugnissen aus Ägypten und der Römerzeit fertig war, näherte sie sich endlich dem Nordkuppelsaal im zweiten Obergeschoss mit der Büste der Nofretete. Das Highlight ihrer Frühschicht.

Allein der Anblick der Kuppel mit dem runden Oberlicht über der riesigen, mitten im Raum stehenden Vitrine war atemberaubend. Nofretetes majestätischer Blick durch die gesamte Längsachse des Gebäudes auf die gegenüberliegende Statue des griechischen Sonnengottes Helios zog Olga immer wieder in seinen Bann. Dabei hatte sie die Büste schon so oft besucht. Ob die beiden miteinander flirteten, wenn das Museum am Abend die Besucherpforten schloss? Olga hatte die Textbeschreibungen der Exponate studiert, ungefähr 1.500 Jahre Entstehungszeit lag zwischen Nofretete und Helios.

Die Rotunde mit ihrer blaugrünen Wandfarbe beherbergte ausschließlich die Büste, nichts lenkte die Besucher vom edlen Anblick Nofretetes ab. Olga hielt kurz am Durchgang inne und schaute auf das markante königliche Gesicht. Trotz des Sockels wirkte die Büste mit der blauen Krone, als schwebe sie im Raum.

Olga betrat den Kuppelsaal, aber die automatischen Leuchten schalteten sich nicht wie gewohnt ein. Nur die Strahler, die auf die Büste gerichtet waren, spendeten Licht.

Olga ließ den Reinigungswagen im Durchgang stehen und begann, die monumentale Vitrine wie gewohnt einmal gegen den Uhrzeigersinn zu umrunden, bevor sie mit ihrer Arbeit begann. Doch dieses Mal stutzte sie. Lief da auf Höhe des Sockels etwa Flüssigkeit über die hintere Glaswand? Eigentlich unmöglich, denn dann hätte Maik ihr das ganz sicher nach seinem letzten Rundgang durch das Museum gesagt.

Misstrauisch ging sie auf die riesige Vitrine zu und nahm einen merkwürdig süßlichen Geruch wahr.

Dann fiel ihr Blick auf eine sitzende Gestalt. Olgas Herz schlug ihr bis zum Hals. Der Mann trug einen dunklen Anzug und lehnte mit zur Seite geneigtem Kopf am Glas.

Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, was sie sah. Vor ihr saß ein Toter in einer Pfütze aus Blut. Und sein Gesicht …

2

Die Zeit zwischen drei und fünf Uhr morgens wurde für Magnus Böhm zunehmend zur Herausforderung. Mit Lesen hatte er versucht, wieder in den Schlaf zu finden, doch das hatte nicht funktioniert. Er streifte sich den flauschigen Morgenmantel über, ein Geschenk der alten Ilse Knoob zum Geburtstag, setzte sich in die dunkle Küche und blickte durch das regennasse Fenster auf die verschwommene Welt draußen. Auf den spiegelnden Asphalt, auf den Baum vorm Nachbarhaus, der in der Kälte zitterte, und das diffuse Laternenlicht, das ebenso diffuse Schatten warf.

Eigentlich war Böhm mit der Stunde des Wolfs und ihren Tücken vertraut. Während seiner Zeit als Kriminalhauptkommissar hatte er so manche Schreckensnacht durchlebt. Zu keiner anderen Stunde begingen Menschen mehr Fehler. Nie wurde mehr geboren und gestorben, waren Menschen verletzlicher und kamen leichter unter die Räder. In dieser Zeitspanne war Böhm stets besonders wachsam gewesen. Doch seit er in den Ruhestand gegangen war, suchte ihn die Stunde des Wolfs mit unliebsamen Schreckgespenstern aus der Vergangenheit heim, die zu endlosen Grübeleien führten. Vielleicht fühlte sich sein Ermittlergehirn seit dem erneuten Ausscheiden aus dem Polizeidienst unterfordert. Vielleicht hatte er aber auch einfach zu viel Schlechtigkeit gesehen. Zu viele Ermordete. Zu viel Blut. Zu lang und zu häufig in den Abgrund einer skrupellosen Seele geschaut. Das Böse hatte so viele Gesichter. Mord war nicht gleich Mord. Mörder nicht gleich Mörder. Aber wenn Böhm etwas gelernt hatte, dann, dass ein unbescholtener Mensch, der aus reiner Not heraus zum Verbrecher wurde, in der Kriminalstatistik so gut wie keine Rolle spielte.

Gegen halb fünf gab er es auf, auf Schlaf zu hoffen, ging ins Badezimmer, rasierte sich, duschte und kleidete sich im Schlafzimmer an. Nicht, dass ein Job oder eine Ehefrau auf ihn gewartet hätten. Ersteres hatte er vor über einem Jahr abgehakt, Frührente wegen Angina pectoris, gelegentlich begleitet von lähmenden Schmerzen in der Brust und Atemnot. Und das zweite, eine Gattin, hatte sein Job mit Arbeitszeiten jenseits von Gut und Böse nie hergegeben. Ganz davon abgesehen, dass er ein Beziehungsidiot war.

Als er zurück in die Küche kam, achtete er darauf, nicht gebückt wie ein Methusalem zu schlurfen, auch wenn er sich wegen des Schlafmangels so fühlte. Eine schlechte Körperhaltung wurde rasch zur Gewohnheit und vermittelte draußen leicht einen falschen Eindruck. Außerdem war sie nicht gut für die Knochen und fürs Gemüt. Auf den wiederholten Rat seines Arztes hin trieb er deshalb Sport. Na ja, Sport war zu viel gesagt. Er trainierte mit ein paar Kurzhanteln vor dem großen Spiegel im Flur, und im Alltag erledigte er seine Wege zu Fuß. Jedenfalls meistens. Das brachte genug Kondition, um sich den Doc von der Pelle zu halten und nicht ganz aus dem Leim zu gehen.

Im Küchenradio, das auf einem Regal über dem Brotkorb stand, lief neben Musik das übliche Gefasel über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport. Der Sender beschäftigte sich vor allem mit Themen, die die Leute aus der Region interessierten. Meist hörte Böhm nur mit halbem Ohr zu. Außerdem war er damit beschäftigt, sein altes Paar Pantoffeln zu suchen, das er seit einigen Tagen vermisste. Nachdem er die Hausschuhe weder im Schlafzimmer noch im Wohnzimmer noch in Bad oder Flur hatte finden können, warf er einen Blick unter den Küchenschrank. Nichts. Hatte er die alten Schlappen etwa doch schon entsorgt?

Er schaltete die Kaffeemaschine ein, deckte den Frühstückstisch und nahm ein geschnittenes Roggenmischbrot aus dem Schrank. Als der Kaffee durchgelaufen war und er gerade ein frisches Stück Butter öffnete, ließ der Radiomoderator das Wort Pietà fallen. Böhm erstarrte und spürte einen leichten Druck in der Brust. Nach einem Dreivierteljahr sprachen die Leute noch immer über den attraktiven Wahnsinnigen, der in eineinhalb Jahrzehnten mehr Menschen ermordet hatte, als Böhm Finger und Zehen besaß.

Er seufzte und stellte die Butterglocke auf den Tisch. Die unheimliche Faszination des Bösen war wohl niemals totzukriegen. Wie auch, wenn es dort draußen Leute gab, die einen regelrechten Personenkult um Serienmörder betrieben? Wie der Radiomoderator berichtete, sprachen in Pietàs Fall sogar einige von dessen mörderischer Suche nach Liebe. Na toll, dachte Böhm, und das wahrscheinlich, ohne auch nur einen einzigen Gedanken an die Opfer zu verschwenden. Weiter ging es in der Sendung damit, dass sogar Brieffreundschaften zwischen Frauen und inhaftierten Frauenmördern keine Seltenheit seien. Manche dieser Frauen kämen selbst aus problematischen Familienverhältnissen, setzten Gewalt mit Stärke gleich, was sie als äußerst anziehend empfänden. Zudem war ein Partner hinter Gittern berechenbar und konnte ihnen nicht gefährlich werden. Andere Brieffreundinnen von Gewaltverbrechern litten am Helfersyndrom und glaubten, ihren Brieffreund auf den Pfad der Tugend zurückführen zu können.

Böhm schaltete das Radio aus und schüttelte den Kopf. Konnte die Welt verrückter sein?

Obwohl ihm bei der Erinnerung an Pietà der Appetit vergangen war, schenkte er sich einen Kaffee ein und zwang eine Scheibe Brot mit Käse hinunter. Seinem Blutdruck zuliebe hatte er sich abgewöhnt, mit nüchternem Magen in den Tag zu starten. Am abendlichen Scotch hielt er jedoch fest, auch wenn die Menge hart an der Grenze dessen war, was seinem Körper guttat.

Nach dem Frühstück stellte er das Geschirr in die Spüle und warf einen Blick auf den wöchentlichen Einkaufszettel, auf dem nun auch Obst und Gemüse standen. »An apple a day keeps the doctor away!«, hatte die alte Ilse Knoob – seine weißhaarige, aber noch immer agile Nachbarin – erst gestern wieder im Brustton tiefster Überzeugung gesagt und ihm gleich zwei davon in die Hand gedrückt. Ilse lebte in der Wohnung unter ihm und war so etwas wie die inoffizielle gestrenge Hausmeisterin. In ihrer Wohnung hatte Böhm allerdings noch nie einen Apfel gesehen.

Er ergänzte den Einkaufszettel um ein paar Artikel, riss ihn vom Block und machte sich für den Einkauf im nahen Supermarkt fertig. Er hatte sich wiederverwendbare Obst- und Gemüsebeutel sowie ein paar Stofftaschen zugelegt. Nachhaltigkeit nannte sich das. Zumindest verschaffte es ihm das Gefühl, nicht völlig rücksichtslos gegenüber der Natur zu leben. Als er mit seinen Einkaufsbeuteln an der Wohnungstür stand, erinnerte er sich, dass der Supermarkt erst in einer Stunde öffnete. Also kümmerte er sich um die Wohnung, spülte Geschirr, machte das Bett, putzte das Bad und lüftete die Zimmer. Als er das Putzzeug wieder in der Abstellkammer verstaute, fiel sein Blick auf einen Stapel mit Prospekten, den er schon vor einer Weile hatte entsorgen wollen. Er griff nach den Anzeigeblättern, doch ein Teil davon entglitt seinen Fingern und flatterte auf den Boden.

Mist.

Beim Einsammeln fiel ihm ein weißer Umschlag auf, der irgendwie dazwischengeraten war. Ein Brief von einem alten Schulfreund, zu dem er kaum noch Kontakt hatte. Gunnar Udolph!

Noch mal Mist.

Er hatte Gunnars Brief vor gut einer Woche in der Küche abgelegt und nach einem lautstarken Nachbarschaftsstreit im Treppenhaus zwischen der alten Knoob und einem neuen Mieter, der seine Müllsäcke einfach im Hausgang stehen ließ, vollkommen vergessen.

Gunnar. Böhm erinnerte sich an den kauzigen, einzelgängerischen Jungen mit Zahnlücke und schulterlangem braunem Haar, in sich gekehrt, immer mit einem Buch in der Hand auf der Hintertreppe des Schulhofs sitzend. Zehn Jahre später war Gunnar nach Bremen gezogen. Seine Frau führte dort eine gut gehende Luxus-Boutique in der City und eine Filiale in Bremen Nord, wo auch ihr zweistöckiges Haus unweit der Weser stand. Nach der Hochzeitsfeier hatte Böhm seinen alten Klassenkameraden noch ein paarmal in Bremen besucht, war mit ihm durch das mittelalterliche Schnoor-Viertel gestreift, über den alten Marktplatz mit dem Dom und den Bremer Stadtmusikanten. Abends saßen sie in den Biergärten an der Schlachte oder am Fähranleger in Vegesack beim Stadtgarten. Danach hatten sie sich aus den Augen verloren, weil ihre Berufe sie in Beschlag genommen hatten. Gunnar hatte in der Computerbranche gearbeitet, in der Hafensicherheit, und war in der Welt herumgereist, und Böhm hatte sich an der Polizeiakademie weitergebildet und war zur Kripo gegangen. Dass der Kontakt, abgesehen von ein paar Geburtstagskarten, abgebrochen war, lag sicher auch daran, dass Böhm nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs war.

Böhm ging mit dem Brief zur Küche, wo seine Lesebrille lag, als das alte Festnetztelefon im Flur schrillte. Er runzelte die Stirn. Niemand rief ihn mehr auf dieser Nummer an. Seine Eltern waren seit Jahren tot und seine früheren Kollegen und die wenigen Freunde hatten seine Handynummer.

Er nahm den Hörer ab, ohne seinen Namen zu nennen.

»Ja, bitte?«

»Magnus, bist du’s? Ich bin’s, Gunnar.«

»Gunnar!« Fast wäre ihm entfleucht, dass er gerade im Begriff gewesen war, den in Vergessenheit geratenen Brief zu lesen.

»Yep, dein Kumpel aus der Wirtschaftsschule, der der Liebe wegen nach Bremen gezogen ist.«

»Ach, Gunnar! Mensch, ist ja ewig her, dass wir gesprochen haben. Wie geht’s dir? Was macht Julia?«

Kurz herrschte Stille.

»Ach, mir geht’s gut. Der Julia sicher auch. Die lebt jetzt in Italien. Bin seit zwei Jahren Single.«

»Oh, das tut mir leid.« Böhm hatte etwas in der Art befürchtet, denn ihre Unterschrift hatte auf den letzten Karten gefehlt.

»Ach, muss es nicht. Ich war ja beruflich viel unterwegs, und da haben wir uns auseinandergelebt. Wie das nun mal so ist.« Eine kurze Pause. »Hast du inzwischen geheiratet?«

»Nein. Hat sich nie ergeben. Ist wahrscheinlich auch ganz gut so.«

»Ja, vielleicht«, meinte Gunnar. Böhm glaubte, ihn schmunzeln zu sehen. Sein alter Schulfreund atmete tief durch, bevor er weitersprach. »Ich hab die Nachrichten über diesen Mörder verfolgt, den du geschnappt hast. Mein lieber Herr Gesangsverein, was für eine üble Geschichte. Du wärst fast draufgegangen.«

Böhm seufzte, als die Erinnerung an die Konfrontation mit Pietà in ihm hochkam, und daran, wie dusselig alles gelaufen war.

»Die Medien und ihre Sensationsgeschichten. Du musst nicht alles glauben, was die so von sich geben«, sagte er.

»Na, wie ich dich kenne, untertreibst du jetzt garantiert. Du warst schon immer der geborene Polizist.«

»Da bin ich mir nicht mehr so sicher.«

»Aber ich. Schon in der Schule bist du gegen Missstände vorgegangen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie meine Schulzeit verlaufen wäre, wenn du damals nicht hinter der Sporthalle aufgekreuzt wärst.«

Den Zwischenfall hinter der Sporthalle hatte Böhm glatt vergessen …

Trotz des regnerischen, windigen Wetters wollte Böhm sich vor dem bevorstehenden Mathetest noch eine beruhigende Zigarette gönnen, doch dann stand er hinter der Sporthalle plötzlich der Psycho-Gang gegenüber, wobei Straßenratten-Gang eigentlich besser zu den dreien gepasst hätte. Jan, Mark und Alexander. Alexander der Große war der Kleinste des Trupps, aber der mit der größten Klappe. Jan und Mark hingen mit ihm ab, weil ihr Anführer stets wusste, wie man die Zeit am besten sinnlos totschlug und so ganz nebenbei schwächere Schüler einschüchterte und erpresste.

Mark, körperlich der Stier von den dreien, hielt einen Jungen aus Böhms Parallelklasse im Schwitzkasten. Böhm kannte dessen Namen nicht, aber die Psychos hatten ihm den Rucksack abgenommen und den Inhalt auf dem Schotter vor der Hintertreppe verteilt. Alexander, der den Jungen verspottete, riss genüsslich Seiten aus einem Buch, die er vom Wind fortwehen ließ.

Anstatt zu gehen, trat Böhm näher.

»Verpiss dich, Alter«, stieß Alexander aus. »Kippen und Knete kannste aber gerne hierlassen.«

Böhm schaute auf den Jungen im Schwitzkasten, dessen hochroter Kopf jeden Moment zu explodieren schien, während Mark grinsend zudrückte.

»Wird’s bald!«, fuhr die Alpha-Arschgeige Böhm an.

Böhm hätte etwas antworten können, doch nach Quatschen war ihm nicht zumute. Stattdessen riss er Jan den Rucksack aus der Hand und fing an, die auf dem Boden liegenden Bücher, Hefte und Stifte einzusammeln. Es dauerte ein paar Sekunden, ehe Jan die Situation begriff und zum Angriff überging. Doch Böhm wich Jans Schlag aus und versetzte ihm einen Tritt, der ihn aus dem Gleichgewicht brachte und mit dem Hintern durch einen Hundehaufen schlittern ließ. Ein Haufen wie von einem Bernhardiner.

»Bist du irre? Scheiße, Mann! Dafür bezahlst du …« Jan sprang wütend auf, hielt sich aber zurück, als er in Böhms Augen sah.

»Kannst gerne auch ein Vollbad nehmen«, meinte der und sammelte die restlichen Utensilien ein. »Und jetzt das Buch«, wandte er sich an Alexander den Großen. Ohne die herausgerissenen Seiten war es zwar wertlos, aber hier ging es ums Prinzip. Als Alexander das Buch fortwarf, packte Böhm ihn am Kragen, zog ihm alles Bargeld aus der Hosentasche und stieß ihn mit den Knien voran in den breitgewalzten Hundehaufen.

»Wie viel Geld haben dir diese Pfeifen abgenommen?«, fragte er den misshandelten Jungen.

Schniefend wischte der sich mit dem Handrücken Blut von der Nase. »Alles.«

»80 Mark. Kommt das hin?«, fragte Böhm.

»Drei…ßig«, stotterte der Junge.

Böhm zählte 30 Mark ab und warf den Rest der Geldscheine hoch in die Luft, wo die Windböen ihr Spiel damit trieben. »Schmerzensgeld!« erklärte er. »Und jetzt verpisst euch!« Die drei stolperten eilig vom Hof.

Böhm hob den Rucksack und das zerfledderte Buch auf. Rilke? Wer las denn heutzutage noch Gedichte, wo es Knight Rider und Indiana Jones gab?

Der Junge nahm beides entgegen, stand immer noch unter Schock. »Danke. Ich heiße Gunnar.«

Böhm schüttelte Gunnars Hand und betrachtete dessen wunden Hals. »Magnus …«

Böhm seufzte. Das war genau die Sorte Mensch, die sich gerne zu kleinen und gemeinen Rudeln zusammenschloss, um anderen das Leben zur Hölle zu machen. Einfach so, ohne jeden Grund.

Die Freundschaft, die sich damals mit Gunnar entwickelt hatte, hatte Böhm unerwartet gutgetan, denn Gunnar hatte ihn in die Welt der Bücher eingeführt, in die Welt der Klassiker, der Gegenwartsliteratur, der guten und vermeintlich trivialen Unterhaltung und der Sachbücher. Gunnar hatte keinerlei literarische Vorurteile gekannt, hatte sich an Thomas Manns Der Zauberberg ebenso erfreut wie an einem gelungenen Perry Rhodan-Heftroman oder einem Asterix & Obelix-Comic. So hatte Gunnar es auch mit der Musik gehalten. Das Genre spielte für ihn keine Rolle, das jeweilige Stück war entscheidend.

Aber allein um der guten alten Zeiten willen rief Gunnar nach so vielen Jahren sicher nicht an. Er musste etwas auf dem Herzen haben. Böhm wagte sich mit einem Scherz vor. »Jetzt sag bloß, die Straßenratten haben dich in Bremen aufgespürt.«

Gunnar lachte. »Nein, das nicht. Aber ich muss Montag für drei Wochen in die Klinik und bräuchte deine Hilfe. Stand ja alles in meinem Brief.«

Böhm schluckte. Klinik? Hoffentlich nichts Ernstes.

»Meine Wirbelsäule«, fuhr Gunnar fort. »Eine Operation mit anschließender Reha. Dummerweise hat mein Hundesitter die erste Woche abgesagt, weil er eine einwöchige Reise nach Fuerteventura gewonnen hat, und da wusste ich nicht, wohin mit Isbert.«

»Isbert?«

»Na, mein Hund. Du hast den Brief doch bekommen, oder?«

»Äh ja … Wie wäre es mit einer Tierpension?«

»Isbert würde dort noch keine Stunde überstehen. Dafür ist er nicht gemacht. Viel zu sensibel.«

Ein Hund, der zu sensibel für eine Hundepension war? Böhm brummte vor sich hin.

Gunnar fuhr fort: »Er ist ein Flüchtlingshund aus einem Kriegsgebiet. Aber keine Sorge, er war in Quarantäne und ist geimpft.«

Kriegsgebiet? Wie sollte Böhm mit einem Hund, der höchstwahrscheinlich traumatisiert war, klarkommen? Er war weder Tierpsychologe noch Hundetrainer. Die einzigen Kommandos, die er vom Hörensagen kannte, waren »Sitz« und »Platz«.

»Gunnar«, seufzte er. »Ich hab in meinem ganzen Leben noch nie ein Haustier gehabt – nicht einmal einen Goldfisch. Auch keine Zimmerpflanze. Ich bin dafür nicht der richtige Mann.«

»Doch, bist du, Magnus, auch wenn du’s nicht glaubst. Du hast doch schon immer nach neuen Herausforderungen gesucht. Und es wäre auch nur für eine Woche. Wie ich dir schrieb, wird Bente dir alles erklären. Sein Flug geht nämlich heute Vormittag von Berlin aus, falls du das schon vergessen hast. Und nächsten Samstag holt er Isbert wieder bei dir ab.«

In diesem Moment läutete es an der Haustür. Böhm drehte sich um.

»Einen Moment, Gunnar. Bei mir hat’s geklingelt. Wahrscheinlich die Post.«

Er drückte auf den Türöffner, damit der Briefträger ins Haus kam und die Sendungen in die Briefkästen stecken konnte.

»So, da bin ich wieder. Es ist wirklich keine gute Idee …«

Jetzt klingelte es an der Wohnungstür. Ein Päckchen? Böhm hatte nichts bestellt, nahm aber manchmal eine Lieferung für die Nachbarsfamilie auf seinem Stockwerk an.

»Sekunde. Muss noch mal zur Tür. Dann reden wir über deinen vierbeinigen Flohteppich …«

Böhm nahm die Sicherheitskette ab und öffnete die Tür. Kurz stockte ihm der Atem.

Vor ihm stand ein Mann in einer Kluft, in der sich Böhm nicht einmal hätte beerdigen lassen. Und daneben eine kleine Fellschnauze mit seltsam gekränktem Blick.

3

Vorbei an hoch hängenden Wandreliefs und begleitet von einem beleibten uniformierten Polizisten und einer Museumsmitarbeiterin, die ihnen den Weg wies, stieg Kommissarin Annetta Niedlich die breiten Marmorstufen der Treppenhalle hoch. Annetta hatte nur wenige Museen von innen gesehen und diese immer als muffige, verstaubte, schlecht beleuchtete Räumlichkeiten wahrgenommen. Doch dieses Museum war anders. Trotz der sparsamen Beleuchtung wirkten die Räume luftig und einladend. Selbst die zahllosen Exponate in Schaukästen und Vitrinen zeigten kaum Spuren der Zeit. Die Mitarbeiterin, eine Dr. Jessica Jurado, berichtete, dass das Museum, nachdem es über 60 Jahre lang eine Kriegsruine gewesen war, 2009 nach einer Generalsanierung wiedereröffnet worden war. Teile der alten Bausubstanz seien dabei in den modernen Architekturstil integriert worden. Das Neue Museum beherberge seither das Ägyptische Museum, die Papyrussammlung und das Museum für Vor- und Frühgeschichte. Hier und da ergänzt durch Exponate der griechischen und römischen Antikensammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Dr. Jurado entschuldigte sich dafür, dass die Polizisten so viele Treppenstufen steigen mussten. »Der Aufzug ist gerade defekt. Aber die Handwerker sind bereits informiert.«

Annetta winkte ab. »Keine Sorge. Das geht schon. Betrachten wir das Treppensteigen einfach als Fitnesseinheit.« Dann fiel ihr auf, dass der Beamte hinter ihr so schwer atmete, dass es ungesund klang, und dies Dr. Jurado noch vor ihr aufgefallen sein musste. Sie drosselte das Tempo.

Sie betraten einen langen, schmalen Raum mit einer augenfälligen Verzierung an der gesamten Gewölbedecke, als hätte jemand ein kunstvolles Eisengitter dort angebracht. Auf der rechten Seite befanden sich deckenhohe, mit Jalousien verdunkelte Fenster, gegenüber ein langes, schmales Wandrelief und zu beiden Seiten des Mittelgangs Holztische mit eingelassenen Glasplatten, unter denen diverse Objekte und altertümliche Texte lagen, darunter mit Symbolen beschriebene Papyrusblätter, wie Annetta sie einmal in einer TV-Doku gesehen hatte.

»Wir befinden uns in der Bibliothek der Antike«, erklärte Dr. Jurado, als wären sie auf einem Museumsausflug und nicht auf dem Weg zu einem Tatort. »Das hier sind alles jahrtausendealte Originalhandschriften. In Hieroglyphisch, Hieratisch, Demotisch, Aramäisch, Griechisch, Koptisch und Arabisch.«

Annetta ließ ihren Blick über die Ausstellungstische schweifen und hörte aufmerksam zu. In der Ferne wurde ein hoher, rechteckiger von zwei griechisch anmutenden Statuen flankierter Durchgang sichtbar. Die Statuen schienen einen massiven Querpfeiler mit kunstvoller Verzierung zu stützen. Hinter dem Durchgang zuckte helles Licht auf.

Dr. Jurado deutete mit einer Geste voraus. »Der Nordkuppelsaal mit der Büste der Nofretete. Dort erwartet man Sie.«

Annetta atmete tief durch und rückte ihre Brille zurecht. Eigentlich hatte sie sich nach etlichen durchgearbeiteten Wochen auf ein hundsgewöhnliches freies Wochenende gefreut, doch der Postbote, der sie bereits am frühen Morgen aus dem Schlaf geklingelt hatte, um ihr eine Lieferung zu ihrem Balkon hochzuwerfen, hatte ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Annetta und der Mann waren eigentlich ein eingespieltes Team, doch als sie dieses Mal schlaftrunken nach dem Päckchen gegriffen hatte, hatte just ihr Handy in voller Lautstärke gedröhnt, und sie hatte die Box vor Schreck verfehlt. Immerhin hatte sie mit den Fingerspitzen noch schwungvoll nachlangen können, was aber dazu geführt hatte, dass die Sendung auf dem Balkon ihres Nachbarn gelandet war, einem alten, grantigen Mann, der sie an die beiden älteren Herren in der Loge der Muppet Show erinnerte.

Am Handy war ihr Bruder Erik gewesen, der sich als Schauspieler durchs Leben schlug und ab dem nächsten Monat ein Engagement in einem kleinen Berliner Theater hatte. Nun brauchte er fürs Erste eine Unterkunft und würde vorübergehend bei ihr einziehen. Annetta hatte ihm vier Wochen in ihren heiligen Hallen gewährt, länger war es mit Erik nämlich nicht auszuhalten, wenn er erst einmal so richtig in seiner Rolle war. Als sie nach dem Telefonat endlich bei ihrem Nachbarn wegen des Päckchens geklingelt hatte, hatte der einen auf Toter Mann gemacht, obwohl Annetta die alte Kaffeemaschine in seiner Küche deutlich gluckern gehört hatte. Und kaum war sie in ihre Wohnung zurückgekehrt, wo bereits die liegen gebliebene Hausarbeit der letzten Wochen auf sie wartete, hatte Kriminaldirektor Kurt Monsen angerufen und sie zur Museumsinsel beordert.

Gut zehn Meter vor dem Durchgang zum Nofretete-Saal blieb Dr. Jurado mit nervösem Blick stehen. Offenbar wollte sie dem Tatort keinen Schritt näher kommen. »Mein Weg endet hier. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.«

Annetta bedankte sich und ging allein weiter. Einer der beiden Wachposten vor dem Kuppelsaal wandte sich ihr zu. Sie zeigte ihm ihren Ausweis. »Kommissarin Niedlich. Kriminaldirektor Monsen hat mich hergebeten.«

Nachdem der Mann ihren Ausweis kurz überprüft hatte, reichte er ihr einen der bereitliegenden Schutzanzüge. Annetta streifte den weißen Overall über, zog Handschuhe, Überschuhe und Maske an und stopfte ihre Zöpfe unter eine Haube. In diesem Aufzug kam sie sich jedes Mal wie in einem Katastrophenfilm vor. Es fehlten nur noch Atemgerät und Visier.

Sie betrat den Saal, blieb aber zunächst am Eingang stehen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Mitten im Raum thronte das weltberühmte Antlitz der Nofretete, abgeschirmt von einem Sonnensegel gegen die grellen Scheinwerfer und Blitzlichter der Kriminaltechniker. In weißen Schutzanzügen hantierte das Team mit seiner Ausrüstung herum, stellte Beweismittel sicher, fotografierte und nahm Proben, die in beschrifteten Behältern und Beuteln verwahrt wurden. Annetta wusste, dass man ihr nur wenige Minuten gewähren würde, um sich ein Bild vom Tatort zu machen. Gleich nach den Kriminaltechnikern würde sich ein Gerichtsmediziner den Leichnam ansehen. Wahrscheinlich stand der Kollege schon irgendwo im Hintergrund bereit und scharrte mit den Füßen.

»Kommissarin Niedlich?«, erklang eine gedämpfte Stimme. Annetta erkannte sie sofort. Direktor Monsen tauchte im weißen Schutzanzug hinter der Nofretete-Vitrine auf. Sofort fühlte sie sich wie ein Heuler auf Packeis, auf den ein Eisbär zukam. Monsen war groß und stämmig, so eine Art Schwarzenegger-Typ. Selbst in dem lächerlichen Overallaufzug flößte er Respekt ein. Die Autorität, die von ihm ausging, strahlte vor allem aus den kühlen, durchdringenden Augen. Annetta hatte diese Augen nie müde oder unkonzentriert gesehen. Monsen musterte sie ruhig, sodass sie das Gefühl bekam, ihre Zöpfe würden trotz Kapuze strammstehen.

Obwohl Annetta ihre Ausbildung zur Kommissarin erst vor einem Dreivierteljahr abgeschlossen hatte, behandelte Monsen sie bereits wie eine alte Kripo-Häsin. Wahrscheinlich hielt er sie aufgrund ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Magnus Böhm im Pietà-Fall, mit dem nur wenige Kollegen je klargekommen waren, für eine Art Wunderkind. Nun gut, seither hatte sie immerhin vier weitere Mordfälle aufgeklärt. Zwei davon standen allerdings miteinander in Verbindung. Dass sie den letzten Fall hauptsächlich deshalb gelöst hatte, weil sie sich nach einer verdorbenen Portion Fastfood in einem Hinterhof übergeben musste, erwähnte sie natürlich nicht. Zufälle passierten nun mal, und manchmal kam einem Fortuna an den unmöglichsten Orten zu Hilfe.

»Es tut mir leid, dass ich Ihnen Ihr freies Wochenende genommen habe. Wie Sie sehen, gibt es einen triftigen Grund.«

Noch ehe Annetta etwas erwidern konnte, erschien eine weitere Gestalt im Overall – klein, mit großen runden Eulenaugen hinter einer Nickelbrille. Die Gestalt taumelte leicht, was höchstwahrscheinlich am Anblick dessen lag, was sie hinter der Vitrine zu Gesicht bekommen hatte. Neben Direktor Monsen blieb die Person stehen und stellte sich Annetta vor.

»Doktor Carl Blümel. Ich bin der Leiter des Neuen Museums. Schreckliche Sache, das hier. Trotzdem hoffe ich, dass der Museumsbetrieb bald wieder normal weiterlaufen wird.« Demonstrativ schaute er auf seine Armbanduhr. »Wir öffnen in eineinhalb Stunden.«

Annetta wechselte einen Blick mit Monsen, der eher spöttisch wirkte als genervt, und sie begriff, dass der Kriminaldirektor es ihr überlassen würde, den Museumsleiter über die Sachlage zu informieren.

»Wir tun unser Bestes, Doktor Blümel, aber wie Sie ja selbst feststellen konnten, geht es um eine Mordermittlung. Heute muss das Neue Museum geschlossen bleiben.«

Der Museumsleiter schluckte. »Es geht nicht nur um das, was heute und hier geschieht. Ein weiterer Abschnitt unserer Archäologischen Promenade, die das Neue mit dem Alten Museum unterirdisch verbindet, wird in einer Woche im Rahmen einer feierlichen Zeremonie eingeweiht. Wir können uns keinerlei Verzögerung leisten.«

Annetta gab sich unbeugsam. »Dann hoffen wir, dass nichts von dem, was hier geschieht, so bald nach draußen dringt. Unschöne Schlagzeilen wären nicht nur schlecht für Ihr Museum, sondern könnten auch unsere Ermittlungsarbeit erheblich behindern.«

Dr. Blümel nickte wenig erfreut.

»Unsere Experten von der Spurensicherung werden diesen Bereich genau unter die Lupe nehmen. Auch die Zugänge und umliegenden Räume werden gesichert. Eigentlich sollten wir die gesamte Museumsinsel absperren, doch wir werden versuchen, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten und auf dieses Museum zu beschränken. Solange wir Beweismittel sichern, bleibt der Zugang zu diesem Museum und Stockwerk eingeschränkt …«

»Aber …«

Sie hob die Hand. »Außerdem brauchen wir eine Liste all Ihrer Mitarbeiter, denn wir werden mit jedem Einzelnen und jeder Einzelnen reden müssen, allen voran mit jenen, die sich heute Nacht hier aufgehalten haben. Kurzum, ich benötige schnellstmöglich eine Liste Ihres gesamten Personals, von der Reinigungskraft über das Sicherheitspersonal bis hin zu Ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern.« Sie reichte ihm ihre Visitenkarte.

Dr. Blümel starrte Annettas Karte an, als hätte sie ihm eine schmutzige Serviette in die Hand gedrückt. Doch ein kurzer Seitenblick zu Monsen bestätigte ihm, dass er keine Wahl hatte.

Monsen sagte in einem beruhigenden Ton: »Dieser Fall ist in guten Händen, Doktor Blümel. Kriminalkommissarin Niedlich ist eine unserer besten Ermittlerinnen. Je zügiger wir mit der Arbeit fortfahren, desto schneller wird auch im Museum wieder Normalität einkehren.«

»Das wäre wünschenswert!« Dr. Blümel wandte sich dem Ausgang zu. Als er außer Hörweite war, fragte Annetta: »Was wollte der Mann überhaupt hier?«

Monsen verzog den Mund zu einem grimmigen Lächeln. »Er wollte sich ein Bild von der Lage machen und den Toten identifizieren.« Er deutete in Richtung des Leichenfundorts. »Nichts für schwache Nerven.«

Annetta folgte dem Kriminaldirektor über transparente Trittplatten zu dem Bereich hinter der Nofretete-Vitrine, deren Glaswände hoch über ihnen aufragten. Den übelkeitserregenden Geruch von Blut und Exkrementen hatte sie bereits am Eingang wahrgenommen, doch was sie jetzt sah, übertraf alles, was sie je an einem Tatort erlebt hatte.

4

An der blutbefleckten Glaswand lehnte die Leiche eines Mannes. Der Kopf war zur Seite gekippt. Die Kleidung – Jackett, Hemd und Hose – war durch und durch von Blut durchtränkt, hatte aber nicht alles aufsaugen können, sodass er in einer großen, zähflüssigen Lache auf dem Marmor saß. Vom Toten führte eine merkwürdige Spur zur nächstgelegenen rechten Nische auf zwei Uhr. Es schien, als wäre jemand auf Knien, Händen und Füßen fluchtartig dorthin gestolpert.

Annetta stand da wie versteinert, während ihr das Herz gegen die Rippen schlug, und konnte den Blick nicht von dem brutal zugerichteten Gesicht des Mannes lösen. Leere Augenhöhlen, in denen zerrissenes Gewebe und rötliche Feuchtigkeit schimmerten. Aus dem halb offenen Mund war Blut geflossen, und dort, wo einst die Nase gesessen hatte, prangte ein blutiges Loch. Auch an den Seiten des Halses verlief eine Blutspur, und Annetta realisierte, dass der Kopf des Toten keine Ohrmuscheln mehr besaß.

»Alles okay?«, fragte der Kriminaldirektor. Sorge lag in seiner Stimme.

»Bestens«, schwindelte Annetta, ohne sich von dem Toten abzuwenden. Im Studium hatte sie erschütternde Tatortfotos analysiert, um ihr Auge für Spuren und Hintergründe zu schulen, doch keines war so schockierend gewesen. Hier erlebte sie den mörderischen Horror live und in Farbe. Sie roch den Tod. Es gab keinerlei emotionale Distanz. Sie spürte, wie sie anfing, von einem Bein auf das andere zu treten. Eine Angewohnheit, die seit ihrer Kindheit immer dann zutage trat, wenn sie in eine Stresssituation geriet und am liebsten fortgelaufen wäre.

Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren.

»Wer hat den Toten gefunden?«, fragte sie.

»Eine Mitarbeiterin des Reinigungsteams während ihrer Frühschicht gegen sieben Uhr. Ihr Name ist Olga Barnick. Sie steht unter Schock und wird psychologisch betreut.«

Annetta betrachtete die blutige Fluchtspur mit den Hand- und Knieabdrücken bis zur Nische, der Beleg dafür, was die Frau durchlebt haben musste.

Einer der Kriminaltechniker im weißen Overall – er hatte in der Zwei-Uhr-Nische gearbeitet – trat näher. Annetta erkannte Dr. Ralf Lewandowski, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, dessen Vorlesungen sie an der Uni besucht hatte. Lewandowski verstand es, stumme Zeugen zum Reden zu bringen, denn jeder Täter hinterließ am Schauplatz eines Verbrechens Spuren. Seien es Faserreste von Kleidung, Lackrückstände eines Fahrzeugs oder Kampfspuren an einem toten Körper. Dass Lewandowski vor Ort war, zeigte Annetta, wie brisant der Fall war. Nun gut, Morde in Museen gehörten auch nicht gerade zur kriminalistischen Tagesordnung.

Lewandowski drehte sich zu Monsen. »Doktor Celan rief an. Sie steckt im Stau, wird aber bald hier sein.«

Dr. Patricia Celan war also heute die Gerichtsmedizinerin vom Dienst. Annetta kannte die drahtige, humorvolle Frau seit dem letzten Winter, als sie die Gekreuzigten aus dem letzten Fall untersucht hatte. Außerdem war sie neben Annetta einer der wenigen Menschen, die es mit Magnus Böhm aushielten.

Annetta ging in die Hocke, um den toten Mann aus der Nähe zu betrachten. Plastiktüten zur Spurensicherung waren über dessen Hände und Schuhe gestülpt worden. Wie sie bemerkte, war das blutgetränkte Hemd über der Brust zerrissen, aber wieder sorgfältig zusammengelegt worden, so als sollte der Stoff etwas verbergen. »Schon etwas Besonderes entdeckt?«, fragte sie den Spurenkommissar.

Lewandowski schüttelte den Kopf. »Nur das, was offensichtlich ist. Es gibt keine Spuren eines Kampfes. Keine Mordwaffe. Aber Konkreteres werden wir ohnehin erst nach der Obduktion und den Laboranalysen wissen. Die Untersuchung des unmittelbaren Leichenfundorts ist auch weniger das Problem. Der erweiterte Fundort wird zur Herausforderung.«

Dieser umfasste praktisch das gesamte Museum samt Umfeld. Der Täter musste das Gelände betreten und wieder verlassen haben. Höchstwahrscheinlich kannte er sich hier aus, immerhin waren Ort und Zeit des Verbrechens äußerst ungewöhnlich. Eine spontane Tat erschien Annetta daher unwahrscheinlich. Trotzdem musste sie sich vor vorschnellen Urteilen hüten. Manchmal stellten sich die Dinge als ganz anders heraus, als sie zunächst schienen. Eine der Lektionen aus Lewandowskis Vorlesungen, die Annetta noch lange nicht in Fleisch und Blut übergegangen war.

»Ich brauche die Grundriss- und Umgebungspläne.« Ihre beiden Kollegen verstanden sofort: Was waren die potenziell günstigsten Fluchtwege? Wo würde der Mörder eine Waffe am schnellsten entsorgen können? Immerhin war die Museumsinsel von der Spree und dem Spree-Kanal eingeschlossen, und über die Wasserläufe führten mehrere Brücken.

Annetta hob den Kopf, schaute hoch zur Kuppeldecke. Die Kuppel mit ihren quadratischen Nischen, den Skulpturen und dem kreisrunden Oberlicht über der Vitrine beeindruckte sie. Das spärliche Morgenlicht, das durch die Öffnung fiel, verblasste gegen die Strahler. Dann entdeckte Annetta eine Überwachungskamera, und Monsen, der ihrem Blick gefolgt war, sagte: »Unsere Leute kümmern sich darum.«

Annetta wandte sich Lewandowski zu: »Wie lange, denken Sie, ist der Mann schon tot?«

»Die Leichenstarre setzt bereits in den oberen Extremitäten ein. Also höchstens ein bis zwei Stunden.«

Annetta fragte sich, wie lange man wohl für solch eine Tat brauchte. Der Mörder hatte die Augen, die Nase und die Ohren entfernt. Und vielleicht die Zunge. Und er hatte beim Verlassen des mutmaßlichen Tatorts trotz all dieser Schweinerei keine sichtbaren Spuren hinterlassen.

Sie erhob sich und fragte den Kriminaldirektor: »Was ist mit dem Wachmann, der heute Nacht seine Runden durch das Museum drehte?«

»Maik Dill heißt der Mann. Pro Schicht patrouilliert er dreimal entlang mehrerer Kontrollpunkte. Wie es aussieht, hat er an jedem dieser Kontrollpunkt digital eingecheckt. Und nun ist er verschwunden.«

»Das klingt nicht gut.«

Monsen nickte, und Lewandowski schaute wenig begeistert drein.

»Grundgütiger!«, ertönte hinter ihnen eine Stimme. »Was für ein Höllenszenario!«

Die drei drehten sich um. Dr. Patricia Celan stand in vollem Overall-Ornat da und betrachtete den Toten, als handelte es sich um ein düsteres Gemälde. Die Gerichtsmedizinerin war Anfang 40, und trotz der Worte, die sie gerade von sich gegeben hatte, strahlten ihre Augen ohne jedes Entsetzen kühl und klar. Die weiße Kapuze auf ihrem Kopf verbarg kurz geschnittenes, dunkles Haar, sofern sie es in den letzten Monaten nicht hatte wachsen lassen. Sie grüßte Monsen und Lewandowski und wandte sich Annetta zu.

»Freut mich, Kommissarin Niedlich. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen.«

Annetta rang sich ein Lächeln ab und trat beiseite. »Es brauchte wohl den richtigen Fall.«

»Ja, das sehe ich.«

Dr. Celan stellte ihren Bereitschaftskoffer ab, trat auf die Trittplatten, die Annetta ihr freigemacht hatte, und wandte sich dem Toten zu, um eine erste Einschätzung vorzunehmen, bevor der Leichnam zur Gerichtsmedizin transportiert werden würde.

Das Klingeln eines Handys schallte durch den Kuppelsaal und ließ alle für einen Moment erstarren. Lewandowski entschuldigte sich, zog sich zum Eingangsbereich zurück und nahm das Telefonat an. Als er zurückkehrte, lag eine Gewissheit in seinem Blick, die nichts Gutes verhieß.

»Der Wachmann wurde gefunden.«

5

Annetta stand vor dem Schacht des Lastenaufzugs im Keller des Museums und schaute auf den achtlos entsorgten Leichnam des Wachmanns hinunter. Der Kopf des Toten lag in einem grotesken Winkel zum Körper auf dem nackten Betonboden. Als hätte ein Kind den Kopf einer Puppe umgedreht und zur Seite geknickt. Die Position von Armen und Beinen ließ Annetta darauf schließen, dass der Mann bereits tot gewesen war, als man ihn in den Schacht geworfen hatte.

Lewandowski und einer seiner Leute hatten die Spuren in dem kleinen Raum bereits gesichert, sogar Höhe, Breite und Tiefe vermessen. Nun untersuchte Patricia Celan den Toten. Es sah aus, als krabbelte sie in einem überdimensionierten Sarg herum. Zwei Stockwerke über der Schachtgrube schwebte der metallene Aufzugskorb in seinen Ankerschienen. Die Aufzugstüren auf den anderen Etagen sowie die Kabine wurden bewacht, bis Lewandowskis Leute diese untersucht hatten. Wahrscheinlich waren die äußeren Aufzugstüren auf einer Etage aufgestemmt worden, und der Tote war von dort in die Tiefe gestürzt.

»Außer den Sturzverletzungen scheint es keine weiteren äußeren Verletzungen zu geben«, erklärte Dr. Celan. »Ob dem Mann vorab das Genick gebrochen wurde oder der Sturz den Genickbruch verursacht hat, werden wir erst nach der Obduktion wissen. Aber ich tippe auf Ersteres.«

Das deckte sich mit Annettas Überlegung. Sie betrachtete den Leichnam etwas genauer, runzelte die Stirn. »Der Mann ist ziemlich groß.«

Die Gerichtsmedizinerin nickte. »Schätzungsweise eins 90.«

»Hm.« Dann war wohl auch der Täter überdurchschnittlich groß, es sei denn, er stand auf einem erhöhten, stabilen Untergrund und überraschte den Wachmann. »Können Sie schon sagen, wie lange er tot ist?«

»Die Totenstarre ist ähnlich weit fortgeschritten wie bei unserem Opfer im Kuppelsaal. Etwa ein oder zwei Stunden.«

Dann war der Wachmann entweder unmittelbar nach seinem Kontrollgang getötet worden, oder jemand hatte die Kontrollpunkte an seiner statt abgecheckt, um zu verhindern, dass ein Alarm ausgelöst wurde.

Sie wandte sich von der Grube ab und schaute in den langen, teilweise beleuchteten Gang. Zwei Leute der Spurensicherung untersuchten Boden und Wände, indessen ein Polizeifotograf ihre Arbeit dokumentierte. Es war zwar anzunehmen, dass der Mörder den Wachmann durch den Aufzugsschacht beseitigt hatte, aber es konnte auch ganz anders abgelaufen sein. Annetta beobachtete, wie einer der Spurensicherungsleute mit einem Wattestäbchen Abstriche von Türgriffen und etlichen anderen Stellen nahm, was sie daran erinnerte, dass dies hier kein gewöhnlicher Kellergang war. Stahlschränke standen zu beiden Seiten an den Wänden, dazwischen beschriftete Türen. Dahinter lagen vermutlich irgendwelche Lagerräume.

»Wo sind wir hier eigentlich, Guido?«, fragte sie den jungen Museumsmitarbeiter, der sie hergeführt hatte und ebenfalls einen Schutzanzug trug. Er schien sich sogar wohl in dem Ding zu fühlen.

»Hier befinden sich die Lagerräume und die Arbeitsbereiche der Kuratoren«, erklärte er.

»Dann wird hier alles gelagert, was nicht in der Ausstellung ist?«