4,99 €

Mehr erfahren.

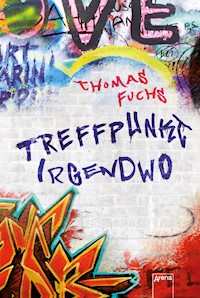

- Herausgeber: Arena

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Jana verliebt sich in Len. Doch Jana lebt wohlbehütet in einem Berliner Vorort und Len ist ein Punk und wohnt auf der Straße. Die Liebe trifft Jana und Len ganz unerwartet und stellt sie vor große Herausforderungen. Werden sie die Hindernisse überwinden oder wird ihre Liebe an den starren Konventionen zerbrechen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Titel

Thomas Fuchs

Treffpunkt Irgendwo

Der Autor

Thomas Fuchs,geb. 1964, studierte Geschichte und Politik.Neben dem Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern arbeitet er als Rundfunkredakteur beim Deutschlandradio Kultur. Über seine Bücher sagt er:»Jedes Buch ist für mich ein neues Abenteuer und ich weiß nicht,wie es mich verändern wird. Ich hoffe, meinen Lesern geht es ähnlich.«Thomas Fuchs lebt mit seiner Familie in Berlin.

Impressum

1. Veröffentlichung als E-Book 2012© 2012 Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenDie Zitate von S.183 stammen aus: Ray Bradbury: Fahrenheit 451, München (2000).Covergestaltung: Frauke SchneiderISBN 978-3-401-80146-9www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Epilog

Ausblick

Prolog

Danke, wie gesagt. Aber jetzt muss ich los.« Ich schiebe den Korbstuhl zurück und stehe auf. »Die Getränke zahle ich drinnen.«

»Ne, sorry, Jana.« Vincent sieht mich wütend an. »Das kannst du nicht bringen. Du kannst jetzt nicht einfach so gehen!«

»Hey, ich denke auch, wir haben ein Anrecht darauf, zumindest eine Erklärung zu bekommen«, presst mühsam beherrscht Mark hervor. Ob sein roter Kopf auf seine Erregung oder die Hitze zurückzuführen ist, kann ich schwer einschätzen.

»Ihr wollt eine Erklärung?« Ich zögere. Dann jedoch nicke ich. Sie haben recht. Das zumindest bin ich ihnen schuldig.

»Ihr wollt also die ganze, die wahre Geschichte hören?«

»Ja.«

»Hm. Na gut, das dauert aber ein bisschen.«

»Kein Problem, wir haben Zeit.« Er deutet mit der Hand auf die leere Sitzfläche meines Korbstuhls.

»Okay.«

Ich setze mich wieder an den kleinen Bistrotisch aus Edelstahl. »Angefangen hat alles vor etwa anderthalb Jahren, Anfang Januar…«

Kapitel 1

Du, Jana, da hat jemand deinen Klingelton!« Mia stupste mich in die Seite. »Hör doch mal!«

»Stimmt!« Nun bemerkte ich es auch. Von irgendwo weiter vorne im S-Bahn-Waggon war die Titelmelodie von »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« zu hören. Genauso wie bei meinem Klingelton auch auf dem Klavier gespielt. Wir waren auf dem Weg ins Brunnen70, einem neuen, total angesagten Club im Wedding.

»Das ist mein Klingelton!« Ich war mir plötzlich ganz sicher, genau mein Verspielen zu hören. C anstatt F. »Wie, aber, ich… ist doch…« Meine Hand tastete sich im Gedränge der vollen S-Bahn an das Außenfach meiner schwarzen Handtasche.

»Mein Handy ist weg! Jemand hat mein Handy gestohlen! Hey!« Ich fasste es nicht, das da vorne musste derjenige sein, der mir gerade eben mein neues Smartphone aus der Handtasche geklaut hatte.

Mein Weihnachtsgeschenk.

Die S-Bahn war voll mit schwitzenden, stinkenden Menschen. Samstagabend. Nur unwillig ließen sie mich vorbei, es kam mir fast so vor, als würden sie sich mir mit Absicht in den Weg stellen. Ich quetschte mich zwischen den dampfenden Wintermänteln und Daunenjacken durch.

»Jana! Warte!« Meine Freundinnen Mia und Louisa versuchten, mir zu folgen. Doch ich war schneller. Noch während die S-Bahn in den Bahnhof Oranienburger Straße einfuhr, hatte ich mich bis zum vorderen Teil das Waggons durchgekämpft. An der Tür stand ein Punk mit einem kurzen blonden Irokesenschnitt. Für eine Sekunde trafen sich unsere Blicke. Seine Augen verrieten ihn. Er war der Dieb. Ich war mir hundertprozentig sicher, genau dieser Kerl hatte sich vorhin bei mir und meinen Freundinnen vorbeigedrängelt. Ich hatte ihn nicht beachtet, Punks aller Art gab es unzählige in Berlin. Die Türen öffneten sich. Der Punk hechtete auf den Bahnsteig.

»Halt! Warte!«, rief ich und schob mich ebenfalls hinaus. Der Kerl rannte in einem Affentempo in Richtung Seitenausgang. Ich hinterher. Dass ich mit dieser Aktion Mia und Louisa aus den Augen verlieren könnte, war mir in diesem Moment egal. Das Schwein hatte mein Handy. Ebenso wenig dachte ich daran, was ich mache würde, wenn ich den Kerl erwischen würde. Der Punk war sicher einen Kopf größer als ich.

Ich stolperte die Treppen hinauf und fand mich in einer Nebenstraße irgendwo in Berlin-Mitte wieder. Keine Ahnung, wie die Straße hieß und wo genau sie hinführte. Ich war nicht oft in diesem Teil Berlins. Ich wohnte in Marienfelde. Da stand zwar auch Berlin drauf, aber in Wahrheit war es eher eine eigene Kleinstadt. Den Bezirk Mitte kannte ich natürlich aus Stadtführungen mit Verwandten oder wenn ich mit meiner Mutter mal shoppen ging. Alte Schönhauser Straße, Hackesche Höfe und so. Ein paarmal war ich auch schon allein mit meinen Freundinnen hier gewesen, doch normalerweise gingen wir eher zum Ku’damm oder in die Schlossstraße in Steglitz. Im Prenzlauer Berg fand ich mich inzwischen zudem rund um die Schönhauser Allee einigermaßen zurecht, weil da oft die Clubs waren, in die wir gingen. Aber das noch nicht so lange, eigentlich erst seit letztem Sommer.

Es schneite noch immer, die Gehwege waren hier genauso schlecht geräumt wie bei uns. War in Berlin eben so. Mit Schnee kam die Stadt nicht klar. War Berlin auch irgendwie nicht gemacht für. Schnee gehörte in die Berge.

Der Punk schlitterte vor mir den Gehweg entlang. Da meine neuen Chucks eine griffige Sohle hatten, holte ich auf. An der nächsten Straßenecke hätte ich ihn fast verloren. Doch dann sah ich ihn gerade noch in einer Einfahrt verschwinden. Mein Herz klopfte bis zum Hals, dennoch folgte ich ihm in den Hinterhof. Eine Durchfahrt führte in einen zweiten Innenhof. Die Häuser waren frisch renoviert, ich passierte ein kleines Café. Dann erneut ein Durchgang, gleich würde ich ihn einholen, das langjährige Basketballtraining zahlte sich endlich einmal aus.

Das kalte blaue Licht am Ende des Durchgangs war mir zwar schon aufgefallen, dennoch zuckte ich erschrocken zusammen, als ich aus der Toreinfahrt heraus auf eine weitere Straße stolperte und plötzlich inmitten von Polizisten stand. Sie waren links von mir, rechts von mir, und ehe ich mich versah, standen sie auch hinter mir und riegelten die Einfahrt ab, aus der ich soeben gekommen war.

Die Polizisten trugen einheitliche olivgrüne Kampfanzüge, Schilder, bizarre Helme mit Visieren und Schlagstöcke. Mir stockte der Atem. Wo bin ich, was machen die hier und wie komme ich hier wieder weg?

»Hallo!« Meine Stimme klang seltsam heiser. »Herr Polizist!« Ich konnte nicht einmal das Gesicht des Mannes sehen, den ich ansprach. Mit dem heruntergeklappten Visier sah er aus wie aus Star Trek. Keine Reaktion.

Ich sah mich panisch um. Mit mir waren in der engen Straße etwa zwanzig bis dreißig Leute eingekesselt. Ein paar Punks wie mein Handydieb, andere vermummt mit schwarzen Wollmützen oder Tüchern. Autonome. Typen, wie ich sie nur aus dem Fernsehen kannte. Oh shit, ich war in irgend so eine beschissene Polizeiaktion geraten. Kannte man ja aus der Tageszeitung und der Abendschau. Ein Haus wurde geräumt, eine Botschaft besetzt oder einfach nur 1. Mai. Aber irgendwie passierte so was immer nur im Fernsehen und hatte nichts mit mir, dem Mädchen aus Marienfelde, zu tun.

»Entschuldigen Sie!« Erneut wandte ich mich an einen der Polizisten. »Können Sie mir bitte helfen! Ich – der da drüben hat mein Handy geklaut. Hallo!«

Immer noch keine Reaktion.

»Ich gehöre nicht zu denen!«

Der Ring aus Polizisten drängte uns die Straße entlang, weitere Männer in grünen Kampfanzügen stießen hinzu, verstärkten die Reihen.

»Du da!« Endlich, einer der Polizisten hatte mich bemerkt. »Herkommen!« Er packte mich am Arm und zog mich aus dem Kreis heraus. »Deinen Ausweis, kannst du dich ausweisen!«

Natürlich hatte ich meinen Ausweis dabei. Ohne hätte ich ja keine Chance gehabt, ins Brunnen70 reinzukommen. Mir wurde oft nicht geglaubt, dass ich schon siebzehn war. Ich kramte ihn aus der Tasche und gab ihn dem Mann vor mir. Der hielt ihn unter so ein komisches Lesegerät, dann bekam ich ihn zurück. Wir hatten kein einziges Mal Blickkontakt.

»Und kann ich dann jetzt gehen?«, fragte ich. »Obwohl, ich brauche Ihre Hilfe. Der Typ da drüben!« Ich deutete auf den Punk mit dem breiten blonden Iro, der inzwischen nur noch wenige Meter von mir entfernt stand, ebenfalls im Polizeikessel eingesperrt. »Der hat mir in der S-Bahn mein Handy geklaut.«

»Du da! Herkommen.« Die Polizisten kümmerte es gar nicht, was ich sagte. Sie drängten mich zurück in den Kreis und zwei von ihnen packten einen der Vermummten. Nach und nach holten sie die Leute aus der eingekesselten Gruppe heraus.

»Ich sagte, herkommen!«

Der Angesprochene, ein Typ mit schwarzer Kapuzenjacke und schwarzer Jeans, tauchte, anstatt zu antworten, in der Gruppe ab.

»Hallo?! Ich habe Ihnen doch gesagt…«, versuchte ich erneut, einen der Polizisten für mich zu interessieren, doch denen war ich inzwischen offenbar egal.

»Du da!« Die Polizisten griffen sich einen Jungen mit schwarzer Lederjacke. Der wehrte sich heftig, plötzlich rauften sie neben mir, ich musste ausweichen, dann lag der Junge auf dem Boden, drei Polizisten über ihm. Der Junge schrie laut: »Bullizisten, Mörder und Faschisten.«

Und dann brach plötzlich Chaos aus.

Die Leute um mich herum stürmten wie auf Kommando gegen die Polizeireihen. An einer einzigen Stelle. Ich sah Schlagstöcke niedersausen und Polizisten, die mit kleinen Spraydosen auf die Leute zielten. Es brannte auch mir in den Augen und dann war da auf einmal diese Lücke. Alles um mich herum strömte in Richtung der Öffnung, wie aus dem Nichts tauchte der Punk vor mir auf, der mir mein Handy gestohlen hatte, und packte mich an der Schulter.

»Los, komm!«, sagte er und zog mich mit.

Weg, nur weg, ich muss weg hier, war alles, was ich in diesem Augenblick dachte. Ich hatte Angst, ich wollte rennen, einfach fortlaufen. Wir stürmten die Straße entlang, ein lautes Klirren ließ mich zusammenzucken. Das Schaufenster eines Uhrenladens war gesplittert. Ich sah hinter mir die Polizisten, die uns hinterherjagten. Sie hatten die Schilde gehoben und schwangen ihre Schlagstöcke. Sicher, ich wusste, dass ich nichts getan hatte und einfach nur stehen bleiben müsste, dass mir eigentlich nichts geschehen könnte. Und doch konnte ich es nicht. Alles in mir schrie: Lauf weg! Ich konnte einfach nur flüchten. Und außerdem rannte rechts von mir dieser Junge aus der S-Bahn mit meinem Handy.

Im Gefolge der anderen bog ich erneut in eine Toreinfahrt ein, wir hasteten über eine Tiefgarage, passierten ein Krankenhaus. Über dem Eingang stand »Sankt Hedwig«. Am Ende der Straße stürmten wir einen U-Bahn-Eingang hinab, den Bahnsteig entlang und am anderen Ende wieder hinauf. Wir rannten und rannten, irgendwann verlangsamte sich das Tempo. Polizisten waren schon länger nicht mehr zu sehen und dann standen wir plötzlich im Schnee vor einem besetzten Haus. Die Laternen direkt vor dem Haus waren kaputt, das Haus schimmerte in einem leicht gelben und fahlen Licht.

»Hey, du, gib mir mein Handy zurück!«, forderte ich lautstark, bevor der Kerl den anderen hinterher über die Barrikaden aus alten Möbeln und Metallstangen in dem Eingang verschwinden konnte.

»Hau ab!« Er drehte sich zu mir um.

»Nicht ohne mein Handy!«, beharrte ich und sah dem Jungen zum ersten Mal ins Gesicht. Seine Augen sahen müde aus. »Gib es mir zurück! Sonst…«

»Was, sonst, holst du die Bullen?«, fragte ein Mädchen neben mir, während es sich eine Zigarette ansteckte. Sie schienen sich hier wirklich in Sicherheit zu fühlen.

»Wohl kaum«, antwortete ich ruhig, wobei ich total von mir selbst überrascht war, dass ich so cool blieb. »Aber ich dachte, Kerle wie ihr beklauen keine Schüler?«

»Was weißt denn du schon.« Er zuckte mit den Schultern, lächelte unvermittelt und griff in die Tasche seiner Lederjacke. »Ach, was soll’s.«

Ich fing das unvermittelt auf mich zufliegende Handy auf, sagte »Danke!«, drehte mich um und ging. Nachdem ich ein paarmal ziellos abgebogen war, stand ich plötzlich am Hackeschen Markt. Endlich wusste ich wieder, wo ich war. Ich betrat das Café in der Nähe des S-Bahnaufgangs und setzte mich an die Bar. Mein Handy hatte ich noch immer fest umklammert in der linken Hand.

»Eine Cola bitte!«

Als die Bedienung mir das Glas auf die Theke stellte, wollte ich danach greifen. Aber ich konnte es nicht, denn von null auf jetzt fingen meine Hände an zu zittern. Zum Glück saß ich auf dem schwarzen Lederhocker, denn auch meine Beine waren plötzlich so schlabberig. Ich legte das Handy neben das Glas. Tränen stiegen mir in die Augen, ich konnte nicht mehr.

Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bis ich mich wieder so weit beruhigt hatte, dass ich einen Schluck trinken konnte. Die süße und kalte Flüssigkeit holte mich wieder in die Wirklichkeit zurück. Ich wählte Mias Nummer.

»Jana!«

»Hey, Mia. Ich hab’s wieder.«

»Wo bist du?«

»Ähm, Sekunde!« Ich packte die Speisekarte, die vor mir lag, und las: »Hackescher Hof, direkt am Hackeschen Markt. Und ihr?«

»Oranienburger Straße. Wir sind bis Nordbahnhof und dann zurück. Mensch, Jana, wir haben uns Sorgen gemacht. Hier ist tierisch was los. Überall Polizisten und so.«

»Es geht mir gut.«

»Bleib, wo du bist, wir kommen zu dir!«

»Okay.«

Erleichtert beendete ich das Gespräch. Erst jetzt registrierte ich, in was für einem noblen Laden ich gelandet war. An den Tischen saßen Leute im Alter meiner Eltern, die Bedienungen hatten bodenlange weiße Schürzen, es war alles irgendwie edel. Was für ein Kontrast. Das hier und die Hinterhöfe, in denen ich noch vor wenigen Minuten war. Eingekesselt von der Polizei, Pfefferspray und Schlagstöcke, Vermummte, Hausbesetzer – und nun hier Argentinisches Entrecôte vom Grill für 17,40 Euro.

Ich seufzte, versuchte, diese beiden Welten in meinem Kopf zusammenzubekommen. Die Bilder der letzten halben Stunde waren irgendwie nicht wirklich. Es fühlt sich nicht so an, als hätte ich das gerade tatsächlich erlebt. Es war wie nach einem Actionfilm im Kino. Wenn das Licht plötzlich wieder angeht und man benommen hinausstolpert, fremde Bilder im Kopf, Szenen aus einer anderen Welt. Die Männer in diesen futuristischen Kampfanzügen mit diesen dunklen Helmen, die Schilder, die Schlagstöcke, ein Albtraum. Für mich waren Polizisten bislang immer freundliche Menschen gewesen. Die einem in der Verkehrsschule beigebracht hatten, sicher über die Straße zu kommen, die man nach dem Weg fragen konnte, an die man sich wenden sollte, wenn man in Not war oder die einen schützend bei einem Demozug begleiteten. Doch mit dieser Polizei hatten diese Leute nichts gemein gehabt. Sie hatten mir Angst gemacht, waren wie Krieger, Transformer, die Kampfmaschinen aus Avatar. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben richtige Angst gehabt, wurde mir klar. Echte Angst, nicht so einfacher Bammel, wie wenn ich abends beim Nachhausegehen von der Dämmerung überrascht worden war oder wenn früher meine Eltern ausgegangen waren und ich im Haus komische Geräusche hörte. Nein, das vorhin in der dunklen Straße in diesem flackernden, kalten blauen Polizeilicht war anders gewesen. Ich hatte mich den gepanzerten dunklen Gestalten, deren Gesichter ich nicht sehen konnte, so ausgeliefert gefühlt. Vollkommen hilflos war ich in diesem Kessel gestanden, zusammengepfercht wie Vieh. Erneut hatte ich Tränen in den Augen, spürte gleichzeitig eine große Wut, nein, es war eher eine ungeheure Empörung in mir. Woher hatten die sich das Recht genommen, mich derart anzugehen. Ich hatte doch gar nichts getan. Wieso hatte die das nicht interessiert. Und dann war da unvermittelt eine ganz andere Frage in meinem Kopf. Was sage ich? Sollte ich das meinen besten Freundinnen erzählen? Bei Mia kein Problem, doch Louisa war jemand, die alles weitererzählte. Ihrer Mutter, an der Schule, allen. Louisa war jemand, die, noch während du ihr ein Geheimnis anvertraust, unter dem Tisch bereits die SMS tippte. Sie meinte das nicht böse, aber so war sie nun mal.

Wenn ich nun erzählte, was ich erlebt hatte, dann wüssten spätestens morgen meine Eltern, dass ihre Tochter in eine richtige Polizeiaktion geraten war und mit irgendwelchen Punks zusammen durch Mitte gejagt worden war. Der Gedanke an die Hetzjagd ließ mich erneut schaudern. Auf jeden Fall konnte ich mir dann für die nächsten Monate abschminken, am Wochenende alleine loszuziehen. Wenn meine Mutter erfuhr, was mir passiert war, dann hieß das wieder für Wochen gemeinsame DVD-Abende mit der Familie vor dem Fernseher.

Aber ich musste es ja niemandem erzählen. Mein Handy hatte ich wieder.

Es war eigentlich ja nichts passiert.

Als Mia und Louisa das Café betraten, behauptete ich daher ganz lässig, ich hätte den Kerl verfolgt und an der Jacke erwischt, da sei ihm das Handy runtergefallen. Und dann hätte ich mich leider verlaufen. Ich hätte ja schon früher anrufen wollen, doch durch das Runterfallen sei das Gerät erst wie tot gewesen. Kompletter Softwareabsturz. Doch irgendwann hätte es sich selbst rebootet und jetzt sei wieder alles okay.

Sich nun noch auf den Weg zur Wild-Wedding-Nacht im Brunnen70 zu machen, hatte keine von uns dreien mehr Lust. Irgendwie war der Abend gelaufen. Doch schon zurück nach Marienfelde wollte auch niemand.

»Was haltet ihr davon, wenn wir in den Bang Bang Club gehen«, schlug Mia vor. »Der muss gleich irgendwo da drüben sein, und das soll ein echt geiler Laden sein.«

»Okay«, nickte ich und auch Louisa fand die Idee prima. Nach einer Viertelstunde Suchen erfuhren wir dann von einer Gruppe jugendlicher Touristen, dass der Bang Bang Club schon wieder geschlossen worden war und der Laden nun Levee Club hieß. Das war typisch für die Berliner Clubszene. Kaum hatte sich ein hipper Laden bis Marienfelde herumgesprochen, gab es ihn schon nicht mehr. Also sind wir ins Levee rein. Die Party hatte das Motto Kiezgeflüster und irgendwelche DJs aus Mitte legten auf. Die Musik war Drum & Bass, nicht ganz mein Musikgeschmack, aber okay. Der Laden selbst war echt cool, besonders witzig fand ich die Ecke mit dem Sandkasten und den Liegestühlen. Da saßen wirklich Gäste drin und haben gebuddelt.

Für so einen verkorksten Anfang für einen Samstagabend hatten wir doch noch einen ganz guten Abschluss gefunden.

Kapitel 2

Willst du mit zu mir?«, fragte Mia. Wir gingen zusammen von der Schule nach Hause. Meine Erlebnisse mit dem Punk und der Polizei lagen über zwei Wochen zurück. Am Bistro hatten wir uns zwei Latte macchiato gekauft und nippten im Gehen an unseren Pappbechern.

»Ne, ich habe heute echt noch volles Programm«, antwortete ich ihr. »Klavier, Schule…«

»Hey, Alleinsein ist nicht gut für dich.« Mia stupste mir in die Seite. »Ich kenne dich doch. Du sitzt auf deinem Bett und liest die alten SMS von Ole und heulst.«

»Quatsch. Das mit Ole ist erledigt«, erwiderte ich barsch. »Der kann mich mal!«

»Und wieso verdrückst du dich immer dann, wenn er zu uns kommt?«

»Weil ich keinen Bock habe, mit dem Arsch zu reden. Es reicht mir, dass ich ihn jeden Tag in der Schule sehen muss«, regte ich mich weiter auf. »Echt, Mia, ich verspreche dir, ich fange nie wieder was mit jemandem aus dem gleichen Jahrgang an.«

»Okay, nachvollziehbar, aber komm, wir können doch wirklich zu mir. Etwas chatten, ein paar schräge YouTube-Filmchen«, schlug sie vor. »Irgendwas mit lustigen Tieren oder mit Surfern und Sonne. Gegen dieses schreckliche Wintergrau.«

»Ne, keinen Bock.«

»Bitte!!«

»Ehrlich, ich habe heute echt keine Lust auf Abhängen.«

»Wochenende?«

»Na, am Wochenende ist doch Party bei Lena«, erwiderte ich.

»Dieses beknackte Faschingsfest. Und dann auch noch mit Motto.«

»Ich find’s cool«, freute sich Mia ungerührt. »Ich verkleide mich total gerne. Ich gehe als außerirdische Superheldin. Meine Ma hat so ein Lackkleid, das ist echt super. Habe ich bei ihr hinten im Kleiderschrank entdeckt. Dazu Strapse und High Heels. Und du?«

»Mia, wie lange kennen wir uns jetzt?«, fragte ich sie mit einem tiefen Seufzer. »Du weißt, ich hasse es, mich zu verkleiden.«

»Aber du musst!«

»Ja, ich weiß. Na schön, dann verrate ich es dir halt. Ich gehe als geklonte Erdlingsreplikation.«

»Und das heißt?« Mia sah mich fragend an.

»Ich gehe so, wie ich immer herumlaufe.«

»Aber das geht doch nicht…«

»Doch.« Ich blieb stehen. »Meinetwegen schminke ich mich noch ordentlich. Mehr Verkleidung ist nicht drin.«

»Du bist doof.«

»Lieber doof als bescheuert.«

»Also, du kommst wirklich nicht noch mit zu mir?« Wir waren vor Mias Haus angekommen.

»Nein, sorry, echt nicht.«

»Ach ja, was mir noch einfällt.« Mia drehte sich am Gartentor noch einmal um. »Louisa hat mich gefragt, ob wir das mit dem Brunnen70 nicht noch mal angehen wollen. Sie sagt, dass alle, die da waren, total begeistert waren und dieser Laden echt ein must ist. Sie schlägt Freitag vor.«

»Ich weiß nicht«, murmelte ich. »Ich sag dir morgen Bescheid.«

»See you.«

Dass Mia das Brunnen70 erwähnte, brachte mir mit einem Schlag die Erinnerung an diesen Abend zurück. Da ich mit niemand darüber gesprochen habe, was an diesem Abend wirklich passiert war, hatte ich die Geschichte inzwischen erfolgreich verdrängt. Die Geschehnisse an diesem Abend in Mitte waren eine einmalige Episode gewesen, absolut unüblich für mich und mein normales Leben. Ich lebte in Marienfelde, einer ehemaligen Vorstadtsiedlung von Berlin. Vor über hundert Jahren als Villenkolonie gegründet und dann im Laufe der Zeit irgendwann von Groß-Berlin geschluckt. Wir wohnten in einer dieser in den Siebzigerjahren gebauten Reihenhaussiedlungen. Meine Grundschule war um die Ecke, ebenso der Gutspark Marienfelde und die Dorfkirche, immerhin das älteste erhaltene Gebäude Berlins. Das wilde Berlin, wie es im Fernsehen gezeigt wurde, kannte ich nur aus der Entfernung. Doch mir hat das auch nie gefehlt. Ich war glücklich in meinem kleinen Dorf am Stadtrand. Im Gutspark habe ich Fahrradfahren gelernt; die weiten Felder im direkt anschließenden Brandenburg waren genial, um als Kind große Expeditionen zu unternehmen; meine jetzige Schule befand sich direkt am ehemaligen Mauerstreifen, es war einfach alles gut. Ähnlich behütet kann man vermutlich in einem bayrischen Dorf aufwachsen oder in einem Vorort von Frankfurt. Meine Freundinnen wohnten höchstens zehn Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Mia kannte ich seit dem Kindergarten, ebenso die meisten Mädchen aus meinem Verein.

Das an diesem Abend war irgendwie nicht mir passiert, so fühlte es sich inzwischen zumindest an. Doch da hatte ich mich getäuscht. Denn als ich wenig später die Haustür aufschloss, fand ich im Briefkasten ein Schreiben vom Polizeipräsidenten von Berlin. Adressiert an mich.

Mir wurden die Knie weich, ich spürte einen kalten Griff um meinen Bauch und ich konnte plötzlich nur noch ganz flach atmen. Ich schloss die Haustür hinter mir und schob mich in den kleinen Vorraum. Ich legte meine Schultasche ab, zog meine Winterstiefel aus und stellte sie wie in Trance auf die Abtropfschale, hängte meinen Wintermantel an die Garderobe, dann öffnete ich die Tür zur Küche. Es war Mittwoch, da hatte meine Mutter bis in den frühen Abend Unterricht. Auf dem Herd stand der Topf mit der üblichen Mittwochssuppe, ein kleiner Post-it-Zettel klebte am Deckel.

»Einfach auf Stufe 4 langsam zum Kochen bringen. Guten Appetit. PS: Und denke bitte an Klavier.«

Ich setzte mich an den kleinen Tisch gegenüber der Arbeitsplatte, weiterhin den Brief fest umklammert.

Ich wusste zwar nicht genau, was in dem Brief stand, doch hatte ich so eine ungute Ahnung. In der Tageszeitung war am Montag nach meinem Erlebnis im Berlinteil ein großer Artikel gewesen. Über die Auseinandersetzungen zwischen jugendlichen Autonomen und der Polizei am Wochenende. Ein besetztes Haus war geräumt worden. Im Zusammenhang mit der Räumung hatten jugendliche Sympathisanten randaliert. Bei fast dreißig Geschäften seien die Scheiben eingeschlagen, die Schaufenster geplündert und Autos angezündet worden. Der Polizei sei es gelungen, den harten Kern der vermummten Randalierer in Mitte zu stellen, es sei zu straßenschlachtartigen Auseinandersetzungen gekommen, der Staatsschutz ermittele wegen schweren Landfriedensbruchs.

Und erst in diesem Moment begriff ich: Auch meinen Ausweis hatten die Polizisten mit ihrem Scanner eingelesen. Doch dann war nichts passiert und ich hatte es wieder vergessen.

Entschlossen öffnete ich nun den Umschlag, überflog die ersten Zeilen. Es war sogar noch schlimmer als in meinen schlimmsten Befürchtungen.

Ladung zur Beschuldigtenvernehmung, Polizeidirektion 3, Abschnitt 31 in der Brunnenstraße.

Noch während ich las, fing ich an zu heulen.

Das war so unfair.

Wieso hatten die Polizisten mich herausgepickt. Ich hatte doch mit der ganzen Sache gar nichts zu tun, ich war keine Randaliererin, ich war Jana, Schülerin der Schiller-Oberschule in Marienfelde. Bis letztes Jahr eine der Jahrgangsbesten. Ich war drei Jahre Klassensprecherin gewesen, in der Grundschule Konfliktlotsin, ich hatte vier Jahre Ballett hinter mir. Mein Abitur war zum Greifen nahe, ich rauchte nicht, hatte noch nie an einem Joint gezogen, ging nicht einmal bei Rot über die Ampel. Mehr braves Mädchen als mich gab es nicht. Wie konnten die mich zu einer Beschuldigtenvernehmung vorladen. Das war doch alles nicht wahr!

Wie bescheuert waren die denn bei der Polizei. Das war doch offensichtlich, dass ich da zufällig hineingeraten war.

Oh shit, jetzt würde ich doch alles meinen Eltern beichten müssen. Wieso passierte mir so was? Warum hatte der Kerl nicht Louisa das Handy klauen können? Was sollte ich jetzt machen?

Nur langsam schaffte ich es, mich zu beruhigen. Keine Panik, Jana, alles wird gut, du hast nichts Schlimmes getan, sagte ich mir wieder und wieder.

Zunächst holte ich mir meinen Laptop oben aus meinem Zimmer, dann schaltete ich den Herd ein. Ich kannte mich, wenn ich mittags nichts Warmes zu essen hatte, dann war mit mir am Nachmittag gar nichts mehr anzufangen. Dann gingen nicht mal mehr Englisch-Vokabeln. Und die lernte ich sonst mit links.

Während die Kartoffelsuppe langsam heiß wurde, googelte ich, was unter dem Stichwort Beschuldigtenvernehmung zu finden war. Das klang alles sehr ungut. Doch zugleich auch wiederum irgendwie beruhigend.

Was ein Anwalt auf seiner Homepage riet, war das komplette Gegenteil von dem, was ich dachte, wie ich mich nun am besten verhalten müsse. Das war echt verrückt. Zuerst erklärte er auf seiner Page, dass so eine Ladung zur Polizei zunächst einmal gar nichts bedeuten würde. Gut, es bedeutet, es läuft ein Strafverfahren gegen einen, es liegt eine Anzeige vor und der Staatsanwalt oder die Polizei ermitteln, doch das sei auch zunächst alles. Man müsse zu dieser Vernehmung nicht hingehen, man brauche sich im Grunde zunächst nicht einmal darum kümmern.

Meine erste Reaktion nach dem Lesen des Briefes war: Okay, du bist unschuldig, geh da hin, sag ihnen, wie es wirklich war und damit hat sich die Sache. Es gibt vielleicht Stress mit den Eltern, doch auch die werden schon einsehen, dass ich unschuldig und da nur zufällig hineingeraten bin. Das liegt doch auf der Hand.

Wenn ich aber so reagieren würde, dann hätte ich laut Anwalt alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte.

Der Anwalt riet jedem in meiner Lage zum komplett gegenteiligen Verhalten. Erst einmal gar nicht reagieren. Und wenn man dann doch hingehen würde, nur in Begleitung eines Anwalts. Aber selbst dann sollte man in keinem Falle eine Aussage machen. Als Beschuldigter habe man das volle Recht, eine Aussage zu verweigern, denn, wie das im Fernsehen immer so gesagt wurde: »Alles, was sie sagen, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden.«

Erst wenn der eigene Anwalt nach Akteneinsicht die genauen Vorwürfe kannte – also die Aussagen der Belastungszeugen in Erfahrung gebracht hatte –, sei es eventuell sinnvoll, zur Sache auszusagen. Und auch dann immer nur so wenig wie nötig.

Fast wäre mir die Suppe übergekocht, so sehr fesselten die Einträge meine Aufmerksamkeit und es schien mir fast, als sei ich in einen total spannenden Krimi geraten. Nur leider einer, in dem ich selbst eine wichtige Rolle spielte und dummerweise nicht die des Ermittlers.

Während ich meine Kartoffelsuppe löffelte, überlegte ich, wie ich mich nun entscheiden sollte. Klar, das war die Homepage eines Anwaltes, der wollte Geld verdienen, da war es doch logisch, dass der einem riet: nie ohne Anwalt.

Würde ich meinen Onkel Wolfgang fragen, der Polizist in Düsseldorf war, so würde der mir vermutlich raten: Mach deine Aussage und fertig. Wer nichts getan hat, braucht auch nichts zu befürchten.

Doch wenn ich nun an all die Filme dachte, die ich bislang im Fernsehen oder im Kino gesehen hatte, so musste ich zugeben: Die Welt war eher so, wie der Anwalt es einem auf seiner Page ausmalte. Unschuldig sein und seine Unschuld zu beweisen, waren nicht unbedingt dasselbe.

Und noch etwas sprach für die Sichtweise des Anwaltes. Wenn ich seinen Ratschlägen folgte, dann bliebe alles wie bisher und ich konnte erst einmal abwarten. Was wiederum bedeutete, ich musste meinen Eltern nichts sagen. Ich musste niemandem etwas sagen und vielleicht kam bei den Ermittlungen der Polizei oder des Staatsanwaltes ja von allein heraus, dass ich unschuldig war.

Ganz sicherlich würde das so laufen.

Egal wen die fragen würden, jeder könnte denen sagen, dass ich keine radikale Hausbesetzersympathisantin war, die vermummt und plündernd durch Berlin-Mitte zog. Ich war Jana, ich war nicht wie die. Das konnte man an diesem Abend ja schon an meiner Kleidung sehen. Und falls die dennoch absurderweise Anzeige gegen mich erstatten würden, dann würde ich mir einen Anwalt nehmen und der würde das für mich regeln. So oder so, ich war unschuldig, ich hatte nichts zu befürchten.

Nachdem ich mich auf diese Weise selbst überzeugt hatte, räumte ich meinen Teller in die Spülmaschine und ging hoch in mein Zimmer.

Während ich kurz meine Stücke am Klavier übte, kam mir dann plötzlich dieser Gedanke. Erst sagte ich Schwachsinn, doch der Gedanke blieb. Normalerweise vergesse ich beim Klavierspielen alles, da gibt es nur die Tasten und mich und jede Menge Musik. Doch während ich meine Etüden hoch und runter spielte, hatte ich auch ständig dieses Lächeln vor mir und eine Stimme, die sagte: »Ach, was soll’s.« Und damit war die Entscheidung gefallen.

Da ich nicht der Typ Mensch bin, der Sachen auf die lange Bank schiebt, stand ich bereits wenig später am S-Bahnhof Marienfelde und wartete auf die S2, die mich nach Mitte bringen sollte. Ich nutzte die Wartezeit, um mich auf dem großen Stadtplan von Berlin, der in dem Kasten auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen hing, darüber zu informieren, wo ich eigentlich genau hinmusste. So richtig genau kannte ich mich im Zentrum von Berlin einfach nicht aus. Zudem hatte ich meine Probleme, den Linienplan mit dem tatsächlichen Stadtplan von Berlin zusammenzubekommen. Was auf dem S-Bahn-Plan teilweise eng beieinanderlag, war in Wahrheit oft tierisch weit voneinander entfernt. Und ganz allein war ich noch nie nach Mitte gefahren. Entsprechend aufgeregt stieg ich an der Station Oranienburger Straße aus und ging die Stufen hinauf.

Anders als vor zwei Wochen lag nun kein Schnee mehr auf den Gehwegen, stattdessen Abfälle und Hundekacke. Es dauerte etwas, bis ich das besetzte Haus wiedergefunden hatte. Und als ich endlich davorstand, da verließ mich der Mut. Wäre nicht in diesem Moment jemand aus der schmalen Öffnung im Fenster links vom Eingang geklettert, wäre ich garantiert gegangen. Doch so stand nun dieses Mädchen vor mir, das sich am Abend vor zwei Wochen über mich lustig gemacht hatte.

Auch sie erkannte mich sofort wieder, denn sie sagte im breitesten Berlinerisch: »Na, wat willste? Wat verjessen?«

»Kann man so sagen.«

»Haste ’ne Kippe?« Sie sah mich abschätzend an. In meiner beigen Cargohose und der dunkelgrünen gefütterten Outdoorjacke kam ich mir plötzlich total spießig vor. Das Mädchen vor mir dagegen war echt schräg. Vermutlich mein Alter, vielleicht aber auch jünger. Die halblangen Haare waren rotblond gefärbt und verfilzt. Nicht direkt Dreadlocks, einfach nur Filz. Im Mundwinkel und der Nase hatte sie eine Kreole. Sie trug eine Bundeswehrhose, Springerstiefel und mehrere dreckige schwarze Jacken übereinander. Um den Hals ein schwarz gefärbtes PLO-Tuch.

»Ich rauche nicht«, antwortete ich.

»’nen Euro?« Sie feixte und zeigte mir ihre braun gefleckten Zähne. »Ick hab mein U-Bahn-Ticket verloren…«

»Ich, also…« Ich wühlte in meiner Hosentasche nach Geld. »Der Punk von neulich, der mit meinem Handy, ich muss den was fragen!«

»Len?«

»Ja.«

»Weiß nicht. Wat willste denn von ihm?«

»Meine Sache.« Ich gab ihr einen Euro.

»Der is nich da.«

»Wo kann ich ihn denn finden?«

»Die U-Bahn hat die Preise erhöht, echt fies, wa?«

Ich gab ihr noch einen Euro.

»Len is am Alex.« Sie grinste. »Danke, wa!« Dann drehte sie sich um und ging in einem betont breitbeinigen und lässigen Schlendergang die Straße hinunter.

Ich sah ihr einen Moment nach, womit sie offensichtlich rechnete, denn nach etwa zwanzig Metern hob sie, ohne sich umzudrehen, die linke Hand und machte das Victoryzeichen.

»Arschkuh«, murmelte ich.

Ich mochte den Alexanderplatz noch nie. Diese gigantische Freifläche aus Granitplatten, eingerahmt von diesen breiten DDR-Straßen, dazu diese großen hässlichen Hochhäuser. Der Alexanderplatz war für mich schrecklichstes Ost-Berlin. Selbst Galeria, das Saturnkaufhaus und C & A änderten nichts daran. Und jetzt, an einem grauen kalten Januartag, war es hier noch einmal ungemütlicher. Doch trotz der Kälte hasteten Unmengen von Menschen über den Platz zu den Straßenbahnhaltestellen, es war ein Gewusel und Gedränge, ich fühlte mich total überfordert. Wo sollte ich hier Len finden. Vielmehr, wer in aller Welt hielt sich hier freiwillig auf? In der Nähe der eigenartigen Weltzeituhr standen ein paar Glatzen zusammen. In einer Seitenstraße Richtung Fernsehturm hatte sich eine Gruppe von verschüchterten Emos eingefunden und auf den Bänken vor dem Brunnen in dem kleinen Park hatten sich Penner breitgemacht. Zuletzt war ich hier mit meiner Mutter irgendwann im letzten Herbst gewesen. Da hatte sie mit mir unbedingt ins Alexa gewollt. Ein gigantisch großes, von außen unfassbar hässliches rosa Einkaufszentrum direkt neben der S-Bahn. Die vielen eigenartigen Menschen waren mir damals gar nicht aufgefallen. Aber da waren wir auch direkt von der S-Bahn-Station runter und im Strom der Massen eiligst rüber ins Alexa. Doch jetzt war das anders. Nun suchte ich hier jemanden, sah den Leuten ins Gesicht, hielt Ausschau nach Punks, scannte die Umgebung nach Ecken, in denen man sich aufhalten konnte, wenn man gar nicht irgendwohin wollte. Es dauerte ewig, bis ich Len endlich gefunden hatte. Er stand in der kleinen Gasse zwischen Galeria Kaufhof und S-Bahn-Bögen zusammen mit einer Gruppe von echt übel aussehenden Typen. Ich blieb erst einmal stehen und beobachtete ihn. Neben Len stand ein Kerl mit Springerstiefeln, gebleichter, zerrissener Jeans und einem dunkelgrünen Militärmantel. Um den Hals ein Palästinensertuch, auf dem Kopf eine schwarze Kappe. Der Mann ihm gegenüber war echt alt. Ich schätzte ihn auf über vierzig. Er war komplett in schwarzes Leder gekleidet, hatte eine Glatze und trug trotz des grauen Himmels eine kleine verspiegelte Sonnenbrille. Auch die anderen sahen nicht viel freundlicher aus. Verdreckt, heruntergekommen, einfach abstoßend. Mehrere Hunde tollten zwischen ihnen herum, auf dem Boden standen Wein- und Bierflaschen, Len selbst lehnte mit einer Bierflasche in der Hand an einer der Säulen. Ähnlich wie vorhin vor dem besetzten Haus, kam mir auch nun wieder meine Idee total bescheuert vor. Und ich überlegte, ob ich nicht einfach wieder gehen sollte. Doch dann sagte ich mir: Nein, Jana. So eine bist du nicht. Du hast dir das vorgenommen, nun ziehst du das auch durch. Ich bin keine, die sich freudig in die erste Reihe vordrängt, aber wenn ich mich zu etwas entschließe, was mitunter länger dauern kann, dann stehe ich normalerweise auch dazu, komme, was wolle. Ich setzte mich wieder in Bewegung.

»Len!«, rief ich aus sicherer Entfernung. Und da niemand in der Gruppe reagierte, erneut, diesmal etwas lauter: »Len, hallo!«

Er drehte sich zu mir um, ich konnte trotz des Abstands zwischen uns richtig sehen, wie es in seinem Hirn arbeitete, die Stirn runzelte sich, dann ging ein Ruck durch seinen Körper, er löste sich von dem Betonträger und kam langsam zu mir rübergeschlendert.

Etwa anderthalb Meter vor mir blieb er stehen, sah mich misstrauisch an.

»Was willst du?«

»Ich muss mit dir reden.«

»Ach?«

»Ja, bitte. Hast du einen Moment Zeit?«

»Okay.«

»Also, ich…« Sein Gesichtsausdruck und seine Körperhaltung verunsicherten mich total. Ich kam mir so bescheuert vor, so klein und blöd, einfach nur ätzend. Sein Blick war kalt, voller Ablehnung und irgendwie herablassend. Keine Spur von dem netten Lächeln, mit dem er mir mein Handy zugeworfen hatte, der Typ hier war jemand komplett anderes, als der, den ich in Erinnerung hatte. Nicht der, von dem ich geglaubt hatte, dass ich mit ihm reden könnte. Der mir vielleicht helfen könnte.

»Du, also, an dem Abend neulich…«, stammelte ich weiter. Hoffte, dass er es mir irgendwie leichter machen würde, indem das, was er sagte, mir irgendwie helfen würde, ein Gespräch aufzubauen. Doch er stand einfach nur da, die Bierflasche in der linken Hand, die rechte in der Jacke seiner schwarzen Motorradlederjacke vergraben und schwieg.

»Ich…« Ich holte tief Luft, sah über seine rechte Schulter hinweg hoch zu den S-Bahn-Gleisen und zwang mich einfach, das zu sagen, weswegen ich gekommen war. »Ich habe Post von der Polizei bekommen. Die wollen mich anzeigen. An dem Abend, als ich dich verfolgt habe und wir in diesem Polizeikessel waren, wurden meine Personalien aufgenommen. Vermutlich wollen die mir jetzt was anhängen wegen der geplünderten Läden und so. Aber du weißt so gut wie ich, dass ich damit nichts zu tun habe. Dass ich da nur wegen dir war. Nur wird mir das niemand glauben. Daher brauche ich deine Hilfe.« Ich hatte es geschafft, es war raus und nun konnte ich ihn auch wieder direkt ansehen.

Er schwieg. Sein Gesicht zeigte keinerlei Regung. Dann hob er die Bierflasche und trank einen Schluck.

»Glaubst du, ich gehe mit dir zu den Bullen, oder was?«, sagte er merkwürdig tonlos und wie aus einer anderen Welt. War er betrunken, stoned?