Tucholsky in Berlin E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

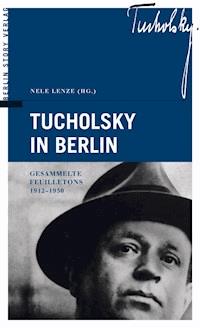

- Herausgeber: Berlin Story Verlag GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Tucholskys unterhaltsamer Blick auf die Stadt. Dieses Buch vereint ironische und kritische Artikel und Gedichte aus Feuilletons Berliner Zeitungen von 1912 bis 1930. Geschehnisse, Wörter und Dinge, die Tucholsky in seiner Umgebung auffallen, nimmt er unter die Lupe: Straßenbahnfahrer, Varieté, Tanzbälle, die Öffentlichkeit. Von satirisch bis süffisant, von kritisch bis kratzbürstig: Die besten Texte Tucholskys aus seiner Berliner Zeit. "Es gibt nur ein Berlin!" Theobald Tiger, Ignaz Wrobel, Peter Panter, Kaspar Hauser und Kurt Tucholsky kommen alle zu Wort, wenn es um abwechslungsreiche Auseinandersetzung mit Berlin geht. Der Blick des begnadeten Schriftstellers auf die Stadt garantiert intellektuelle Lesefreude. "Berlin vereint die Nachteile einer amerikanischen Großstadt mit denen einer deutschen Provinzstadt." - Ignaz Wrobel. Humorvolle Vergleiche wie dieser machen Tucholskys Berlin-Feuilletons über Technik, Mode, Nachtleben und skurrile Ereignisse zu bester Unterhaltung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

TUCHOLSKY IN BERLIN

NELE LENZE (HG.)

TUCHOLSKY IN BERLIN

GESAMMELTE FEUILLETONS 1912–1930

IMPRESSUM

Deutsche Nationalbibliothek – CIP Einheitsaufnahme

Lenze, Nele (Hg.):

Tucholsky in Berlin – Gesammelte Feuilletons 1912–1930

1. Auflage - Berlin: Berlin Story Verlag 2012

ISBN 13: 978-3-86368-718-2

Alle Rechte vorbehalten.

Berlin Story Verlag

Alles über Berlin GmbH

Unter den Linden 40

10117 BerlinTel.: (030) 20 91 17 80, Fax: (030) 69 20 40 059www.BerlinStory-Verlag.de, E-Mail: [email protected]: Till Kaposty-BlissUmschlag: Norman Bösch

INHALT

Vorwort

Harun-al-Raschid

tu,Vorwärts, 11.7.1912

Berliner Nachtkultur

tu.,Vorwärts, 28.8.1912

Berliner Cabarets

von Kurt Tucholsky,Die Schaubühne, 6.3.1913

Wintergarten

von Peter Panter,Die Schaubühne, 14.4.1913

Wintergarten

von Kurt Tucholsky,Die Schaubühne, 22.5.1913

Berliner Konzertsaison

Anonym,Vorwärts, 19.8.1913

Sommerliches Berlin

von Peter Panter,Die Schaubühne, 28.8.1913

Der alte Fahrer

Anonym,Vorwärts 10.10.1913

Sexuelle Aufklärung

von Theobald Tiger,Die Schaubühne, 23.10.1913

Der Berliner Busch

tu.,Vorwärts, 11.11.1913

Laster der Liebe

von Ignaz Wrobel,Die Schaubühne, 25.12.1913

Rin in die Escarpins!

Anonym,Vorwärts, 7.2.1914

Berliner Fasching

von Theobald Tiger,Die Schaubühne, 12.2.1914

Home, sweet home

von Theobald Tiger,Die Schaubühne, 5.3.1914

An eine Marie vom Lande

von Theobald Tiger,Die Schaubühne, 31.10.1916

Der Kriegslieferant

von Theobald Tiger,Die Schaubühne, 14.12.1916

Auf Urlaub

von Theobald Tiger,Die Schaubühne, 28.6.1917

Der alte Fontane

von Theobald Tiger,Berliner Tageblatt, 1.9.1918

Frohe Erwartung

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 10.10.1918

Berliner Kämpfe

von Kaspar Hauser,Die Weltbühne, 16.1.1919

Berliner Drehorgellied

von Theobald Tiger,ULK 17.1.1919

Spaziergänge eines Berliners

von einem Berliner,Berliner Volkszeitung, 12.3.1919

Berliner Spielhöllen

von Ignaz Wrobel,Berliner Tageblatt, 20.3.1919

Preußische Professoren

von Kaspar Hauser,Die Weltbühne, 22.5.1919

Berlin! Berlin!

von Ignaz Wrobel,Berliner Tageblatt 21.7.1919, Nr.332

Saisonbeginn

von Kaspar Hauser,Die Weltbühne, 9.10.1919, Nr. 42

Kino-Atelier

von Theobald Tiger,Ulk, 10.10.1919, Nr. 41

Mißachtung der Liebe

von Kaspar Hauser,Die Weltbühne, 30.10.1919

Badetag

von Kaspar Hauser,Die Weltbühne, 20.11.1919

Körperkultur

von Kaspar Hauser,Die Weltbühne, 4.12.1919, Nr.5

Motzstrasse 38

von Peter Panter,Berliner Tageblatt, 4.12.1919

Sylvester

von Kaspar Hauser,Die Weltbühne, 25.12.1919

Die Straße meiner Jugend

von Peter Panter,Weltbühne, 15.1.1920

Berliner Geschäfte

von Ignaz Wrobel,Berliner Tageblatt, 27.1.1920, Nr. 48

Das leere Schloß

von Ignaz Wrobel,Die Weltbühne, 19.2.1920

Plötzensee

von Peter Panter,Die Weltbühne, 29.4.1920

Kaiserallee 150

von Peter Panter,Berliner Tageblatt, 15.6.1920

Die Obdachlosen

von Peter Panter,Freiheit, 2.10.1920, Nr. 415

Canzonetta

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 4.11.1920

Das Gesicht der Stadt

von Ignaz Wrobel,Freiheit, 16.11.1920

Sorrent

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 16.12.1920

Berliner Liebe

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 13.10.1921

Berliner Sonntag

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 17.11.1921

An die Berlinerin

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 23.3.1922, Nr. 12

Berliner Abend

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 8.6.1922

Variété und Kritik

von Peter Panter,Die Weltbühne, 27.7.1922

Alt-Berliner Couplet

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 24.8.1922

Couplet für die Bier-Abteilung

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 24.8.1922

Berliner Mutterlaut

von Peter Panter,Die Weltbühne, 19.10.1922, Nr. 42

Um Neune ist Alles aus

von Peter Panter,Die Weltbühne, 5.4.1923, NR. 14

»Machen S’ halt eine Eingabe!«

von Peter Panter,Prager Tageblatt, 17.6.1923, Nr. 139

Morgens um Acht

von Ignaz Wrobel,Die Weltbühne, 28.6.1923

Dorf Berlin

von Peter Panter,Die Weltbühne, 21.8.1924

In Weissensee

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 19.5.1925

Durcheinander

von Peter Panter,Vossische Zeitung 7.11.1925

Hat Berlin eine Gesellschaft

von Peter Panter,Vossische Zeitung, 25.12.1925, NR. 308

Berliner auf Reisen

von Peter Panter,Die Weltbühne, 19.1.1926, NR. 3

Berliner Verkehr

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 5.10.1926

Berliner Verkehr

von Ignaz Wrobel,Die Weltbühne, 9.11.1926

Die Parole

von Ignaz Wrobel,Die Weltbühne, 4.1.1927

Confessio

von Theobald iger,Die Weltbühne, 22.2.1927

Berliner Bälle

von Theobald Tiger,Die Weltbühne 8.3.1927, NR. 10

Berlin! Berlin!

von Ignaz Wrobel,Die Weltbühne, 29.3.1927

Stahlhelm oder Filzhut?

von Ignaz Wrobel,Die Weltbühne, 17.5.1927

Ein Ferngespräch

von Peter Panter,Vossische Zeitung, 5.6.1927

Der Fall Knorke

von Peter Panter,Vossische Zeitung, 7.10. 1927

Berlin und die Provinz

von Ignaz Wrobel,Die Weltbühne, 13.1.1928

Mundartliches Gedicht

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 2.10.1928

Die Weiße mit’m Schuß

von Peter Panter,Vossische Zeitung, 19.5.1929

Berolina... Claire Waldoff

von Theobald Tiger,Die Weltbühne, 27.8.1929

»Ich rufe vor eins nochmal an«

von Peter Panter,Vossische Zeitung, 19.1.1930, NR. 20

Berliner Ballberichte

von Kaspar Hauser,Die Weltbühne, 28.1.1930

Theorie der Leidenschaft Berlin N 54

von Theobald Tiger,Die Weltbühne 11.2.1930, NR. 7

Gespräch auf einem Diplomatenempfang

von Kaspar Hauser,Die Weltbühne, 18.3.1930

VORWORT

Kurt Tucholsky betonte stets, dass wir ihm in seinen Schriften begegnen sollen, nicht im Privaten, in biografischen Fakten. Ihm war es zeitlebens ein Anliegen, zwischen dem Amt und dem privaten Leben deutlich zu trennen. So hielt er es gegenüber anderen, so wollte er selbst beurteilt werden. Den Reichspräsidenten Friedrich Ebert zum Beispiel empfand er als sauberen Menschen, anständig und zurückhaltend im Auftreten, aber dessen politisches Wirken hielt er für unheilvoll und verderblich. Er bekämpfte Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff, einen der führenden Generäle des Ersten Weltkrieges, Putschisten und Reichstagsabgeordneten der NS-Freiheitspartei, den er als Symbol des deutschen Militarismus sah – aber er verurteilte die Pressekampagne, die Ludendorffs Scheidung zum Anlass von Angriffen nahm. Selbst gegenüber den Nationalsozialisten hielt er diesen ehrenhaften Kodex hoch. Aus der Homosexualität des Führers der SA, Ernst Röhm, sollte Tucholskys Meinung nach kein Kapital geschlagen werden. Diese ehrenhafte, aufrichtige Lebensauffassung führte aber auch dazu, dass Tucholsky sich nicht vorstellen konnte, dass die Deutschen Hitler folgten. Er schätze die Reichswehr, die Justiz, die Industrie und das Bürgertum falsch ein.

Wir wollen uns an die Auffassung Tucholskys halten – und dennoch einen kurzen Überblick geben. Als Sohn eines jüdischen Kaufmanns wurde er in Berlin am 9. Januar 1890 geboren, studierte Jura in Berlin und Genf schrieb für den Vorwärts, die Zeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, seit 1911 und veröffentlichte 1912 »Rheinsberg – ein Bilderbuch für Verliebte.« Das machte ihn bekannt.

Für die Schaubühne arbeitet er als Literatur- und Theaterkritiker seit 1913 (ab 1918 Weltbühne), promovierte 1915 und wird im Ersten Weltkrieg zum Heer einberufen.

Er arbeitete in Berlin für die Berliner Illustrirte Zeitung von Ullstein, für den Simplicissimus, und auch für die Dame. Von 1924 bis 1929 lebte er als Korrespondent der Weltbühne und der Vossischen Zeitung in Paris. Er war radikaler Pazifist, Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei und später der SPD. Seine beiden Ehen wurden getrennt, er hatte keine Kinder.

Als Tourist hatte er sich öfters in Schweden aufgehalten und ließ sich 1930 ganz mit Hausstand und Bibliothek dort nieder. Seine Vermögenswerte, Verlagsrechte und Honorare wurden in Deutschland laut einer Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger vom 25. August 1933 beschlagnahmt. Tucholskys Bücher gehören zu denen, die auf dem Opernplatz (heute Bebelplatz) von den Nationalsozialisten verbrannt wurden. Am 21. Dezember 1935 starb Kurt Tucholsky an einer Überdosis Schlafmittel.

Alle Beiträge in diesem Buch stammen aus den ursprünglichen Quellen, also aus der Weltbühne, der Vossischen Zeitung, dem Vorwärts oder der Schaubühne. Wir haben dazu umfangreiche Quellenstudien in Archiven betrieben, die Originale gesucht und lesefreundlich neu gesetzt. Es liegt hiermit also ein ganz urspünglicher, nicht bearbeiteter, reiner Tucholsky vor.

Wieland Giebel,

im November 2007

HARUN-AL-RASCHID

tu.

Vorwärts (Kleines Feuilleton), 11.7.1912

Ein Berliner Polizeipräsident hatte die Angewohnheit, sich gleich jenem glorreichen Kalifen Harun-al-Raschid in minderer Kleidung unter das Volk seiner Stadt zu mischen, um daselbst die Meinungen und Klagen des gemeinen Mannes höchst persönlich zu vernehmen. Eines Tages begegnete es ihm, daß er an einer Pferdetränke stand und dort mit anhörte, wie die Kutscher – wie es nun einmal die Art dieser Leute ist – sich in unziemlichen Worten über die Gesetze und Bestimmungen, die Pferdelenkkunst betreffend, ergingen und dieselben heftig schmähten. Harun al-Jagow trat herzu und gab seiner Meinung dahin Ausdruck, daß die Klagen der Supplikanten wohl auf Übertreibungen beruhten. Darauf trat einer aus dem Haufen heraus und sprach also: »Nu will ick Ihnen mal wat sa’n. Nu setzen S i e sich ma uff’n Bock un kutschieren, und ick wer drinsitzen un denn passen Se mal uff, wat passiert«. Der glorreiche Harun-al-Raschid tat also und siehe, es begab sich, daß er nach einer halbstündigen Fahrt 71mal wegen Übertretung der Droschkenfahrpolizeiordnung aufgeschrieben wurde. Er wandte sich darauf ein wenig erstaunt (aber trotzdem seinen Adel nicht vergessend) zu dem im Fond des Wagens lehnenden Rosselenker und sprach: »Nun wohl! Ich sehe es. Aber sage mir doch, wer versteht denn eigentlich bei euch die Bestimmungen dieser Verordnung?« –

»Die Pferde«, sagte der Mann des Volkes.

BERLINER NACHTKULTUR

tu.

Vorwärts (Kleines Feuilleton), 28.8.1912

Nacht! Nacht! – nicht Nackt … (Mit der Nacktkultur ist das so eine Sache, sie ist im Aussterben, ihre Jünger waschen sich nicht mehr so häufig …) Mit der Berliner Nachtkultur aber ist es so bestellt:

In einem Raum mittlerer Größe sitzen an den Tischen die Lehrlinge und jüngeren Angestellten der bedeutenderen Berliner Firmen, untermischt mit Studenten, die durch Einklemmen eines runden Glases in eins ihrer Augen und durch eine saloppe Haltung eine vornehme Abkunft vorzuspiegeln sich bemühen – und andererseits sitzen an den Tischen jene Art Frauen, die der kundige Beobachter, dem mittleren Bürgerstande und der Provinz entsprossen, nicht zu Unrecht als leichtfertig und zweifelhaft zu bezeichnen liebt. Die Vertreter beider Geschlechter stehen in regem Ge… Gedankenaustausch: es kann sogar im Laufe des Abends vorkommen, daß ein munteres Scherzwort, wie: »Na, Kleener!« – einen Heiterkeitssturm bei den Umsitzenden auslöst. Auffallend für den nicht Einheimischen ist das Bestreben, mehr zu scheinen, als man ist: der Kommis gibt vor, ein Graf zu sein – was ihm oftmals nicht allzu schwer fällt – junge Leute, die tagsüber Seidenrollen in die richtigen Fächer zu transportieren haben, legen hier das sorglose Benehmen eines »Lebemannes« an den Tag, und die Damen …! Es ist ganz erschrecklich, wie diese armen Wesen sich anstrengen müssen, um den anwesenden Herren eine Eleganz, einen Duft von – großer Welt vorzutäuschen, einen Stil, den diese einst ehrsamen Töchter fleißiger Handwerker nicht von entfernt gerochen haben. –

In der Mitte ist Tanz. Man beliebt, offen das Letzte der Liebe hierbei anzudeuten … Musik gibt es, helles Licht, Leute, die hinausgehen, und solche, die prüfenden Auges hereinkommen …

Und ich kann nicht umhin, zu betonen, wie sehr traurig das alles ist. Es hat nicht den Ton unbefangener Fröhlichkeit, aber auch nicht die Kultur einer durchtriebenen Pariser Kokotte – Ladenschwengel, Frauenzimmer, Pack, das sich mit Gewalt höher schrauben will und sich vornehm dünkt …

Es ist zu blöde, um unmoralisch zu sein.

Sofern aber einer hier mit dem mittelalterlichen Geschütz der »Moral!« ausrücken wollte, so fällt mir der Hund auf der Straße ein, der sich flöht; sein Herr verbietet es ihm. Er sollte ihn baden!

BERLINER CABARETS

von Kurt Tucholsky

Die Schaubühne, 6.3.1913

Am Klavier: Rudolf Nelson. Die wippenden, gleitenden, koketten Refrains dieser Lieder »perlen« über die Tasten, kaum bewegen sich seine Finger, aber da, wo der Kehrreim einzusetzen hat (Ritardando … im Druck steht eine Fermate), fühlt man seine Freude an dem Schlager, an seinem gefälligen leichten Rhythmus. Er sitzt am Klavier, und man begreift die Bedeutung und die Wichtigkeit eines Chanson-Refrains. Oben aus dem Podium: die Erlholz. Sie ist eine der vier Leute in den Berliner Cabarets, die, losgelöst aus dem üblen Rahmen ihrer Tätigkeit, schon etwas wert sind. Die »Feunheit” einer Portierstochter, die in Berlin die Aufgabe hat, mondaines Leben zu markieren, die kalte Gelassenheit eben derselben einem nicht zahlenden Freier gegen über und das ganze schnoddrige Hin und Her einer Nachtunterhaltung – das wird leise und gut angedeutet (nicht durchgeführt, nicht gesteigert, nicht zur monierenden Karikatur gestaltet).

Oder oben auf dem Podium: ein kleiner schwarzer Kerl mit kirschrot geschminkten Lippen, behend wie eine Tänzerin und kokett wie ein Stieglitz. Aber dieses gleich-geschlechtliche Konfektionslaster ist auf Deutsch unerträglich: was Badasz einmal in einer Nummer der Assiette au beurre (›Les petit jeunes hommes‹) gab, biegsame romanische Kerlchen, bei denen Begriffe wie Sünde, Perversität und Abkehr vom Philistertum nicht existieren, weil sie abstrakt kokottenhafte Schweinchen sind – das ginge noch allenfalls. Aber dieser hier … Gewiß, er macht seine Sache recht gut, er legt so einen Refrain punktiert, zierlich piccicato hin, trällert einen Tanz, und es gibt auch Momente, in denen er ein Aufstöhnen witzig parodiert (wenn er das Wort »Parfüm« von sich gibt, so feiert er Orgien) – aber ist er von der Bühne herunter, so bleibt eine leicht schmalzige Empfindung zurück, irgend etwas Übles, etwas Steckengebliebenes, nicht ganz Vollendetes. Franz Blei bei Gelegenheit Aubrey Beardsleys: »Da wird die Sünde schön und eine Tugend, weil sie groß und herrschend ist, da wird die kleine Sünde, die sich mit der kleinen Tugend um den Vorrang in einem Individuum streitet, zur widerlichen Häßlichkeit.«

Das sind so Einige. Der Rest schiebt sich halb begabt, lärmend, zum Teil humoristisch, aber jeder Idee und Persönlichkeit bar, über die Bretter. Keiner, der nicht vor dem Publikum kriecht, keine Direktion, die es nicht als ihre Aufgabe erachtet, die Bauschieber und die beurlaubten Unteroffiziere durch Zoten zu einer Steigerung des Sektkonsums zu reizen. Zoten … das ist so eine Sache bei uns: wir hören da auf, wo der Franzose anfängt. Analysiert man diese Cabaretlieder, so ergibt sich als Fazit die Konstatierung der Existenz des außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Ein Eingehen auf diese witzigen Probleme da, auf die Feinde Mann und Frau und Weib und Weib, das gibt es nicht – »und was dann weiter geschah …«. Der Vortragende zwinkert, das Publikum versteht und brüllt und bereitet sich würdig vor … mehr nicht.

*

Die Waldoff. Wenn sie nicht dick wird, die Vollendung des berliner Gamins, des Schusterjungen, der über blasierte Ladenjünglingslebemänner sich jetzt in die jungen Damen zu flüchten pflegt. Der Typ wird häufiger … Jene steht da, mit hängenden Armen (das hat sie gelernt), mit stillvergnügtem Gesicht (das hat sie auch gelernt), und singt (das hat sie nicht gelernt). Ihre Technik ist unmöglich und unübertragbar, es ist ähnlich wie beim Girardi: Hunderte machen das nach, und man kann vielleicht sagen, daß so ein neuer Stil entstanden ist. Aber erreicht wird es von niemand. Wer steht so wie sie, den Kopf leicht und schief nach hinten über, die eine Augenbraue hochgerutscht, der linke Mundwinkel nach unten verzogen: »›ne duufte Stadt is mein Berlin!« Sprichts, angetan mit glattem schwarzen Kleid und weißem Klappkragen, und macht eine ungezogene Verbeugung wie ein Junge. Vielleicht ist es das Höchste an Humor, der so gelassen und unberührt an allen Dingen vorüberschreitet und sie alle gleich verächtlich als Inkarnationen gleichgültiger Ideen abtut. Man muß sie das Wort »Frühling« sagen hören: ein kleiner Seitenblick nach unten, und hunderte von Sentiments gehen dabei flöten. Sie bemüht sich gar nicht, sie nennt ihre Anbeter objektiv »farickt«, aber man glaubt es ihr; in keinem Unterton ist eine geheime Freude, doch so viel Wirkung auf die Männer auszuüben. Wir vergessen bei dieser ein wenig spöttischen Darstellung, daß es sich um eine der beiden großen Quadern handelt, auf denen, nach Schiller, die Welt ruht … Humor ist eine Kontrastwirkung. Sie geht gleichmütig mit den Angelegenheiten um, die andern die Köpfe und die Beine und die Portemonnaies verdrehen, sie registriert kopfschüttelnd wie der liebe Herrgott auf seinem Thron: »Wenn dea Bräutjam mit dea Braut …«. Sie ist so sehr Berlin: man weiß nicht recht, ob sie in den allerletzten Tiefen nicht doch noch schüchtern ist und sich durch Keckheit eine Überlegenheit verschafft; die Refrains rutschen ihr über die Flabberlippe und mit verachtungsvoll herabgelassenen Schultern gibt sie das Groteskbild einer flapsigen Jungfräulichkeit: »Mit meene Beene machen Sie die Zicken nich …«. Darin besteht ihre Hauptwirkung. Witze, zugespitzte Bonmots verpuffen. Wortspiele, Geistreicheleien … alles unmöglich. Einmal handelte es sich um eine Jungfrau, die sich auf dem Potsdamer Platz vermittelst Starkstroms zu töten beabsichtigte. Es gab da eine etwas merkwürdige Situation, sie strichen ihr damals die Schlußpointe. Ich sehe noch, wie sie statt ihrer irgend einen harmlosen Unsinn sang, die Augen frech nach oben verdreht, sodaß man das Bläulich-weiße sah, schadenfroh grinste sie ins Publikum, ihre Unschuld war gedeckt, was sie anginge, so sei sie ein unbeschriebenes Blatt, und für Pointelosigkeit käme sie nicht auf. Aber es war doch so viel frecher als das erste Mal. Und es bleibt die Erinnerung an ein dunkelgefärbtes U, an einen Konsonanten, der aus den Tiefen eines zusammengezogenen Halses herausquoll, gedrückt, gequetscht, und die spottende Schadenfreude, mit der sie den kleinen Kadetten, die Braut, Herrn Lehmann und uns alle abtut:

»… und hat es doch nicht errei—cht,

Ja, llieben ist nicht so llleicht!«

*

Aber es gibt Textausgaben der Lieber Mayols: auf dem Titelblatt der frech lächelnde Chansonier mit hochgedrehter Haarlocke, eine Hand sieht man noch, die begleitend auf den Tasten liegt:

Hou! les femmes!

Und das kann in Berlin keiner.

WINTERGARTEN

von Peter Panter

Die Schaubühne, 14.4.1913

Und wenn man den ganzen Winter keine Vorstellung versäumt hat, es ist immer wieder aufs neue neu und wunderbar: ein Mädchen bläst die Trompete, und über ihren geblähten Backen glitzern die umwimperten Augensterne; eine heitere Gesellschaft gibt vor, sich bei Maxim animiert amüsieren zu wollen, und plötzlich steigt das Lokal in die Höhe, alles ist drei Meter über dem Erdboden in wirbelnder Bewegung, Teller gleiten, Lampen hüpfen, und dann war es doch nur die »Perezoff-Truppe«; ein Fanfarenstoß des Gelingens ertönt, wenn der Kunstschütze ins Schwarze und Weiße getroffen hat; Herr Bins oder Herr Bert singt ein schönes Lied und begleitet sich in den Pausen mit einer kleinen Klingel, die er sich um den Hals gebunden hat – stolz steigt der Adamsapfel auf und nieder. Und meine geliebten englischen Mädchen, Sunshine Girls! Wie sie die Köpfchen wiegen, wie sie alle das Gleiche machen, keine mehr, keine weniger, wie sie mit den dünnen Blechstimmchen singen – ich verstehe kein Wort, es klingt alles wie: bei … bei … bei … Sie sind hold und gut, und man braucht nicht zu denken, meine Verehrung fliegt ihnen zu, allen und keiner. Bis zum Schluß unser Freund Max Linder auf das Reizendste eine defekte Gasleitung zu reparieren genötigt ist, der Friseur-Romeo, der meist verunglückte Mensch der Erde!

WINTERGARTEN

von Kurt Tucholsky

Die Schaubühne, 22.5.1913

Die Saison ist aus. Aber das eine Variété, das wir in Berlin haben, wird durchspielen, weil jetzt die Amerikanersaison ist und das Kaiserjubiläum und viele Fremde in Berlin sind. Wenngleich nun der gewissenhafte Rezensent selbst im heißen Sommer hingehen wird – es erscheint mir doch an der Zeit, einen Dankeschoral zu blasen, aber auch die Trompete abzusetzen und eine kleine Rede zu reden.

Choral: Dank! Vielen Dank! Selten, daß man einem Geschäftsbetrieb am Schluß des Winters dankt. Aber der Laden hat nie ein Hehl daraus gemacht, daß es sich hier ums Geldverdienen dreht. Er hat immer gesagt: Amüsiert euch, kommt alle herein, zahlt gehörig, und ich werde dafür sorgen, daß es so unterhaltsam wie möglich wird. Und das war es. Wir alle verdanken dem Variété ja soviel, Literaten, die jungen Maler, alle, alle. Ist es nicht eine eigene Atmosphäre? Ist es nicht prickelnd, aufreizend, seltsam? Es ist.

Nehmt etwa das Maiprogramm. Nicht einmal besonders gut; alte Nummern aus dem vorigen Monat, was für die Stammgäste immer ein bißchen langweilig ist. Aber, aber: war da nicht ein Wunderpapagei, der traurigen Soprans zur Orchesterbegleitung Liedchen sang? So etwas, wie die kleinen Kinder singen, wenn Mama sie dem Besuch vorführt, leise, ein bißchen mißgestimmt, und die wesentlichen Bestandteile des Gesanges in eine Silbe zusammengezogen? Und saß nicht ein Kakadu dabei, der seinerseits das Entrée übernommen hatte? Er konnte nur ein Wort: Papagei. Und er sah aus wie Julius Sachs, so kleine Äugelchen hatte er und eine mächtige Nase, über die er verschmitzt und blinkernd herübergucken mußte. Ein wackerer Vogel. Er kaute Nägel, wenn die klügere Konkurrenz Loohrra sich leer redete, und er mauschelte und bebberte und plusterte sich auf. Und ein Elefant war auch da, der eine Komik entfaltete, wenn er abschob, um die ihn jeder Komiker von Beruf beneiden konnte. Schlurchend und wiegend zog er den heimatlichen Ställen entgegen, obgleich er es gar nicht mehr nötig gehabt hätte – denn das Erforderliche hatte er schonst auf der Bühne besorgt. Gott, Sie kennen ja alle diese Programms: Rena Parker, die amerikanische Sängerin, die ihr Lied so hübsch sang, wie es sich für sie gehörte, und der Kunstpfeifer und der Springer …

Noch nie haben wir uns dort gelangweilt. Immer war es bunt und lustig und manches Mal unheimlich, aber fast immer gut. Gestern zum Beispiel: denken Sie, die Bühne war ganz leer, und aus einem unterirdischen Loch spritzten viele Papierschnitzel, als ob ein Vulkan sie herauspustete, blau waren sie beleuchtet, und lila und rot. Und erst viel später kam ›De Dio‹ und tanzte und flog, bis ein bunter Bänderregen über sie herabfiel. …

Und ich hebe meine Fanfare an den Mund und blase ein schmetterndes Dankgebet dem lieben Gott und der Direktion des Wintergartens.

Aber nun kommt doch die versprochene Rede. Id est: der Schrei nach der Variétékritik. Diese Beschäftigung ist bei uns etwas heruntergekommen. Zeilenreporter verüben sie, und auch ich werde sicherlich, ebenso wie sie, in den Verdacht kommen, diese nur um der Freibillets willen geschrieben zu haben. Aber hier handelt sichs um etwas andres. Nämlich: wir wollen unsrer Stadt das einzige Variété bewahren, das Kino und Phantasielosigkeit der Bürger ihr übrig ließen. Wenn es so weiter geht, ist in ein paar Jahren der Wintergarten nicht mehr. Nicht, als ob er schlechte Geschäfte machte. Aber das Interesse läßt allmählich nach, die Leute haben nicht mehr die Augen für einen genialen Körper, für die Schauer der Komik, für die Lustigkeit der Farben. Wer hat es ihnen je gezeigt? Wenn einer ein neues Drama nicht kapiert, darf er sich nicht beschweren – denn er fände hier und da Erklärungen. Dem Variété ›zollen‹ die Tageszeitungen unbedingte Anerkennung und schaden ihm damit mehr, als es der größte Nörgler vermöchte. Die Leute geben natürlich nichts mehr auf diese Waschzettel, und wenn einmal wirklich etwas Hervorragendes da ist, verpufft jede Ankündigung, weil sie als unwahr empfunden wird. Wer sagt dem Wintergarten, daß das letzte Programm neben vielem Schönen Kitsch in Masse enthält? Nicht den Kitsch, der zum Variété gehört, wie die Pleite zu einem berliner Theater – wer sagt, daß dies und das in jeder Nummer besser gemacht werden könnte, daß die ›De Dio‹ schlechte Clichés im Scheinwerfer hat, daß die lebenden Bilder »Porcellaine« unerlaubt dumm sind? Wer sagt es? Der Reporter wird sich hüten, denn er verliert Freibillet und Zeilenhonorar und seine Zeitung das Inserat. Aber es wäre doch nötig. Der Bürger würde zum Sehen erzogen, und die Direktion würde lernen.

Und wir hätten – Fanfare! – unsern alten guten Wintergarten in neuem Glanz. Denn hier ist heute schon Kultur, saubere Arbeit, kein Schwindel, kein Dilettantismus, kein ganz Unberufener – hier ist all das, was wir in den meisten Theatern entbehren müssen. Hosiannah!

BERLINER KONZERTSAISON

Anonym

Vorwärts, 19.8.1913

Die Blätter färben sich, es wird trübe, und man nennt das schlechte Wetter nun Herbst, Und noch um ein weniges … »Dulde gedulde dich fein! Über ein Stündlein« – ist deine Kammer voll Sonne, – heißt es im Gedicht weiter. Aber wir sind nicht im Gedicht: noch um ein weniges, ach: ist Berlin voll Musik. Was geht vor?

Die Konzertagenturen arbeiten fieberhaft, die Künstler sind außer Rand und Ordensband, sie lassen sich photographieren … rastlos. Es gilt, wohlan! Denn es steigen in Berlin im Winter ungefähr 1800 Konzerte, und davon sind nur 150 gewinnbringend. Alle anderen kosten Geld. Aber warum werden sie dann veranstaltet?

Zunächst aus wirtschaftlichen Gründen. Mit den paar armseligen Zeilen Berliner Kritik laufen die Sänger usw. in die Provinz, um dort zu unterrichten, um dort wiederum zu konzertieren. Und da man in der Provinz – speziell im Osten, der arm an Großstädten ist – abenteuerliche Vorstellungen von Berlin hat, so bildet man sich wirklich ein, diese große Stadt habe sich tatsächlich auch nur mit einem kleinsten, wichtigen Teile um diesen Rummel gekümmert. Wer einmal gesehen hat, wie geängstigte Klavierlehrerinnen sich das ,,Schwarzseidene« angezogen haben, um halb im Taumel ein Lied von Schubert zu grölen, während die Freundinnen den Berichterstatter des »Täglichen Donnerwetter« an den Rockschößen in den Saal zogen – der weiß genug.

Der Grund der Musikseuche sitzt tiefer. Das Künstlerproletariat verdankt seine Existenz der maßlosen Überschätzung der Musik. Der Bürger redet sich und anderen ein, es sei bereits etwas, wenn jemand ein Klavierstück schön daherspiele, ein Lied zu singen verstände – mit Seele vulgo Schmalz. Es ist aber nichts.

Einer der wenigen, die einmal gut und treffend nachwiesen, daß man sehr wohl ein Philister sein und gleichzeitig Bach und Beethoven schätzen könne, war D. H. Schmitz. Er wurde nicht gehört. Nach wie vor läuft der deutsche Bürgerstand jedem langhaarigen Klavierbauer nach, pflegen die alternden Töchter zum Entsetzen der Nachbarn den Gesang, heulend wie eine Lokomotive im Tunnel … aber dieselben Leute, die mit ergriffenen Gesichtern im Konzert sitzen, sind stumpf und dumpf allen anderen Fragen gegenüber, bei denen es gilt nachzudenken.

Nichts gegen die Musik. Aber es liegt in ihrem Wesen, das sie zu nichts verpflichtet. Man kann versinken in das Meer der Töne – und wenn man herauskommt, ist man wieder Exzellenz, Schulmeister, alte Jungfer … je nachdem.

Der Politiker, der Literat, der Philosoph, – sie alle müssen Farbe bekennen. Der Musiker wird geliefert und denkt sich nichts dabei. Der Musiker denkt nicht, sondern macht Musik.

Und diese maßlose Überschätzung einer Kunst, die soviel Dilettanten verträgt, hat ein Haufen Leute emporgewirbelt, die, zu allem andern unfähig, nur von ihrer Eitelkeit und den falschen Vorstellungen ihrer Mitmenschen leben.

Die bürgerliche Presse hält sich für verpflichtet, die liebe Eitelkeit zu unterstützen … und um ein weniges wird Berlin wieder voll Musik sein.

Aber nicht voll Kultur: Denn das ist zweierlei.

SOMMERLICHES BERLIN

von Peter Panter

Die Schaubühne, 28.8.1913

Die Jalousien sind herabgelassen, Peter Panter sitzt allein in der Stube. Draußen ist heller Sommer, mit weißen Stäubchen, die die leere Straße herunterfliegen, einem hell-blauen Pastellhimmel und Sonne, Sonne … Das ist eine Stadt! Jetzt, da alle fort sind, fühlt man erst, welche Unruhe sie mitgenommen haben, wieviel Hast und wieviel Randal. Alles scheint ein ruhigeres Tempo eingeschlagen zu haben, die Elektrischen und die Zeitungen und die zurückgebliebenen.

Ja, ein Theater gibt es auch. Man sollte es nicht für möglich halten, aber es ist so. Da liegt der Wannsee, und viele andre Seen gibt es in der Mark, die jetzt in der Sonne glitzern, während der Wind ein bißchen in den langen Ufergewächsen rauscht. Eins schließt das andre nicht aus, Gott hat das so gewollt – in der Stadt spielen sie Theater. Manche noch, manche schon wieder, und einige haben überhaupt nicht aufgehört.