11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

75 Jahre Israel: Zwei Geschichten und vier Schicksale, die eng miteinander verwoben sind 1947/48: Die 15-jährige Jüdin Tessa kommt als Halbwaise nach Jerusalem und begegnet dort Mo, einem arabischen Jungen, der seinen Vater bei einem Terroranschlag verloren hat. Zwischen den beiden entsteht eine zaghafte Freundschaft, doch in den Wirren der Staatsgründung verlieren sie sich aus den Augen. 2023: Die 18-jährige Anat hat gerade ihren Wehrdienst angetreten und trifft nach einer Übung im Westjordanland auf den jungen Palästinenser Karim. Anfangs sind beide wie gelähmt vor Angst. Doch dann beginnen sie miteinander zu sprechen und stellen fest, dass sie mehr verbindet, als sie gedacht hätten. In ihrem Romandebüt verknüpft die renommierte Journalistin Anja Reumschüssel vier Lebenswege auf zwei Zeitebenen. Sie erzählt die Geschichte des Nahostkonflikts von den Anfängen des Staates Israel bis in die Gegenwart. Dabei kombiniert sie geschickt historische Fakten mit den persönlichen Schicksalen der Figuren. Ohne Partei zu ergreifen oder belehrend zu wirken, vermittelt Reumschüssel die Hintergründe und die Komplexität eines scheinbar unlösbaren Konflikts auf verständliche Weise. Eine beeindruckende Geschichte, die die Spirale der Gewalt und deren Auswirkungen für Jugendliche und Erwachsene veranschaulicht und erklärt. Ausgezeichnet u.a. mit dem Buxtehuder Bullen, dem Friedrich-Gerstäcker-Preis und dem Ulla-Hahn-Literaturpreis!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Anja Reumschüssel

Über den Dächern von Jerusalem

1947/1948

Die 15jährige Jüdin Tessa kommt als Halbwaise nach Jerusalem und begegnet dort Mo, einem arabischen Jungen, der seinen Vater bei einem Terroranschlag verloren hat. Zwischen den beiden entsteht eine zaghafte Freundschaft, doch in den Wirren der Staatsgründung trennen sich ihre Wege.

2023

Anat hat gerade ihren Wehrdienst angetreten und trifft nach einer Übung im Westjordanland auf den jungen Palästinenser Karim. Anfangs sind beide wie gelähmt vor Angst und doch beginnen sie miteinander zu sprechen und stellen fest, dass sie mehr verbindet, als sie gedacht hätten.

Vier unterschiedliche Perspektiven auf Israel, vier verschiedene und doch untrennbar miteinander verwobene Schicksale.

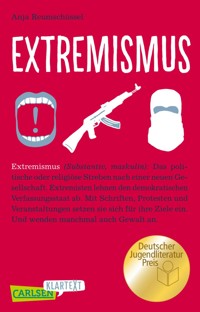

»Pflichtlektüre für junge Menschen, die kritisch denken und sich fundiert eine eigene Meinung bilden wollen.« Deutschlandfunk über Extremismus

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Vita

Für alle Kinder des Konflikts. Mögt ihr den Frieden sehen, von dem eure Eltern träumen.

Gegenwart – Karim

»Yalla, ya Karim, steig ein, wir greifen an!«, schrie Ahmed. Bis zur Hüfte hing er aus dem Beifahrerfenster des alten Volvos und fuchtelte mit den Armen. In einer Hand hielt er die wichtigste Waffe für ihren Angriff, eine Schnur, länger als Karim selbst, mit einem Stück Leder in der Mitte. Eine Schleuder.

Karim grinste. Ahmed war gut vorbereitet. Karim war einer der besten Schützen im Flüchtlingscamp, mit seiner Schleuder traf er einen Spatz aus zwölf Metern Entfernung. Jahrelang hatte er trainiert, seit ihm sein ältester Bruder seine erste Schleuder geschenkt hatte. »Jeder palästinensische Junge muss wissen, wie man damit umgeht«, hatte Mohammed gesagt. »Wir haben keine Panzer, keine Kampfbomber und keine Maschinengewehre. Wir haben nur unsere Schleudern und die Fotos, die Journalisten von uns machen, wenn wir Steine auf israelische Panzer werfen. Das sind unsere stärksten Waffen, die Fotos und die Schleuder. Also musst du lernen, wie man damit umgeht.« Karim hatte andächtig genickt und fortan bei jeder Gelegenheit Steine gesammelt und trainiert, hatte auf brach liegenden Grundstücken geübt, alte Autoreifen zu treffen und Metallstangen, die wie knorrige Finger aus Mauern ragten. Später, als er immer besser wurde, zielte er auch auf Vögel. Nicht um sie zu quälen, sondern um sie seiner Mutter zu bringen, die ihn lehrte, die kleinen Tiere auszunehmen und zu braten. Wie sie es einst von ihrem Vater gelernt hatte, der es wiederum von seiner Mutter gelernt hatte, damals im Krieg, als die Juden gekommen waren und sie fliehen mussten und Hunger litten. Noch immer sind sie Flüchtlinge, noch immer sind die Juden da, haben sogar einen eigenen Staat. Aber sie, die Palästinenser, haben noch immer keinen Staat, schießen noch immer mit Schleudern, aber meist nicht auf Vögel, sondern auf Soldaten, Panzer und Mauern. Auch heute wieder. Dabei war erst Donnerstag. Trotzdem rief Ahmed zum Kampf, die anderen waren sicher auch schon auf dem Weg. Der Motor des klapprigen Volvos ratterte hektisch, als könnte auch er es kaum erwarten, in die Schlacht zu ziehen.

Karim warf noch einmal einen Blick über das Land, das sich vor ihm ausbreitete. Er saß auf einem Mäuerchen am Straßenrand der Manger Street, zwischen dem Coffeeshop von Reem Al-Bawadi und dem Lebensmittelladen Bandak, von wo aus man bis nach Jordanien blicken konnte. Irgendwo in seinem Rücken, weit hinter den geduckten Hügeln im Westen versank gerade die Sonne im Mittelmeer und schickte ihre letzten Strahlen über das gelobte und gemarterte Land. In ihrem Licht erstrahlten die weißgelben Häuser auf den Hügeln um Bethlehem und warfen ihre Schatten auf Zypressen und Olivenbäume. Dahinter türmte sich die Landschaft noch einmal zu höheren Hügeln auf, gekrönt von kleinen Dörfern und Minaretten, um dann plötzlich zu verschwinden. Man könnte meinen, die Welt sei genau dort, hinter dem letzten Minarett, zu Ende, wenn nicht manchmal bei Sonnenuntergang ein blassrosa Gebirge wie eine Fata Morgana aus dem Dunst treten würde. Die jordanischen Berge.

Ab und zu, wenn die Berge im Dunst zu einer blassblauen Wand zusammenschmolzen, stellte Karim sich vor, es sei ein riesiger Tsunami, der heranbrauste, alles niederwalzte, dieses Land zwischen Jordan und Mittelmeer verschlang, bis von allen, den Flüchtlingen und Soldaten, den Wachtürmen und Mauern nichts mehr übrig blieb als ein friedliches, tiefblaues Meer, das im Sonnenschein glitzerte.

Hinter ihm dröhnte der Volvo unbarmherzig wie Kanonenfeuer. »Karim, hör auf zu träumen, wir brauchen jeden Mann!«, trieb Ahmed ihn an. Er war gerade mal dreizehn und sah aus wie zehn. Dass ausgerechnet er nach jedem Mann rief und damit sich selbst und Karim meinen könnte, brachte Karim zum Lachen. Eigentlich hatte er keine Lust, mitzukommen. Er war extra einen Umweg vom Markt in der Altstadt gegangen. Der direkte Weg nach Hause hätte zwischen Menschenmassen und Autos hindurch zur Kreuzung am Bab El-Zakak geführt und von dort an der Khalil Road entlang bis zum Flüchtlingslager. Stattdessen hatte Karim die schweren Plastiktüten mit Gurken, Tomaten und Auberginen durch die Gassen auf der anderen Seite der Altstadt geschleppt, um schließlich die Tüten neben dem Mäuerchen auf der Manger Street fallen zu lassen und sich noch ein wenig in der Ferne zu verlieren.

Aber er konnte Ahmed jetzt nicht hängen lassen, der ihn offenbar gesucht hatte und unbedingt dabeihaben wollte. Karim sprang von der Mauer, zerrte die Einkaufstüten auf die Rückbank des Volvos und knallte die Tür hinter sich zu. Ahmeds Bruder saß am Steuer und gab Gas.

Und bremste gleich wieder.

Als wüssten sie nicht, dass hier Kämpfer auf wichtiger Mission unterwegs waren, drängten sich die Autos auf der Straße und hielten sie auf. Alle wollten nach Hause. Es war Donnerstagabend, am Freitag begann das Wochenende. Ahmeds Bruder hupte Fußgänger von der Straße und brüllte den Fahrer im Wagen vor ihnen an. Der brüllte etwas zurück, aber schneller ging es trotzdem nicht. Karim blickte noch einmal aus dem Fenster auf die jordanischen Berge. Als der Volvo endlich weiterruckelte, verschwanden sie hinter Reems Coffeeshop.

Karim lehnte sich nach vorn. »Ist irgendwas passiert?«, fragte er. »Warum greifen wir die Israelis an?«

»Weil sie unser Land besetzen, unsere Väter töten und unsere Schwestern entehren!«, rief Ahmed über den Motorenlärm. Er hatte sich bereits in seine Mission hineingesteigert, die Israelis ausgerechnet an diesem Märzabend aus Palästina zu vertreiben.

»Ich meine, warum gerade heute?«, wiederholte Karim. »Ist jemand gestorben?«

»Bekommst du denn gar nichts mit?«, knurrte Ahmeds Bruder. »Letzte Nacht waren sie bei Jamals Familie. Sie wollten ihn verhaften, weil er Steine geworfen hat oder so. Er war aber nicht da. Die kleine Layla hat geschrien vor Angst. Wir dürfen uns das nicht mehr gefallen lassen!«

»Ist Layla etwas passiert?«, fragte Karim besorgt. Er kannte Jamal aus der Schule. Er war ein Jahr älter als Karim und lebte mit seinen Eltern und drei Schwestern in einer kleinen Wohnung ein paar Straßen hinter Karims Haus im Flüchtlingscamp. Karim hatte ihn schon länger nicht mehr gesehen. Weder im Camp, noch in der Schule und auch nicht in der Autowerkstatt seines Onkels, wo er sich mit Autowaschen ein paar Schekel verdiente.

»Hörst du nicht zu?«, erwiderte Ahmeds Bruder. »Die Soldaten haben Layla Angst gemacht! Sie standen mitten in der Nacht mit Gewehren in ihrem Zimmer, weil sie Jamal suchten! Was, wenn sie die Kleine erschossen hätten, damit sie still ist?«

»Wir müssen sie rächen«, pflichtete Ahmed ihm bei.

Dass israelische Soldaten kleine kreischende Mädchen erschießen, damit sie still sind, hatte Karim noch nie gehört. Dafür genug andere Geschichten darüber, wie israelische Soldaten mitten in der Nacht palästinensische Häuser durchsuchten und Menschen verhafteten. Meist Jugendliche und junge Männer, die angeblich Steine geworfen hatten oder verdächtigt wurden, Terroristen zu sein. Obwohl, für die Israelis war ja jeder Palästinenser ein Terrorist, dachte Karim und umklammerte seine Schleuder mit der Faust.

Endlich hatten sie den Wachturm erreicht. Er stand genau an der Kreuzung, wo die Manger Street in die Hebron Road mündete. Einst hatte sich die Hebron Road ungehindert die Berge hinauf mitten ins Zentrum von Al-Quds gewunden, das die Juden Yerushalayim nannten und alle anderen Jerusalem. Doch seit dem zweiten Aufstand der Palästinenser gegen die Israelis ein paar Jahre vor Karims Geburt versperrte eine neun Meter hohe Betonmauer die Straße. Die Mauer wand sich zu beiden Seiten um die nördliche Grenze Bethlehems herum, um das Aida-Flüchtlingscamp auf der einen und die östlichen Ausläufer der Stadt auf der anderen Seite. Hinter der Mauer führte die Hebron Road am Grab Rahels vorbei, der zweiten Frau des biblischen Erzvaters Jakobs, die von gläubigen Juden verehrt wurde. Von da aus schlängelte sie sich hinauf zur Altstadt von Al-Quds. Karim war noch nie dort gewesen. Palästinenser wie er durften nicht auf die israelische Seite. Daran hinderten sie die Grenzübergänge mit ihren Soldaten, die Mauer und die Wachtürme, die alle paar hundert Meter aus der Mauer ragten.

Vor einem dieser Türme standen sie jetzt. Bunte Graffiti, Kleckse von Farbbomben und Löcher von Steinen und Kugeln prangten im Beton. Er hatte schon einiges an palästinensischer Wut abbekommen.

»Steigt aus, ich muss weiter«, riss Ahmeds Bruder Karim aus seinen Gedanken.

»Machst du nicht mit?«, fragte Ahmed enttäuscht.

»Nein, ich hab noch was vor.«

»Du willst ja nur wieder zu Fatma«, motzte Ahmed, stieg aus und knallte die Tür so heftig zu, dass der alte Volvo wackelte.

Auch Karim war ausgestiegen. Er wuchtete die Einkaufstüten vor den City Mart, in dem er nie einkaufen durfte, obwohl es dort Eis am Stiel und Schokoriegel gab. Zu teuer, sagte seine Mutter. Er platzierte die Tüten so an der kleinen Mauer vor dem Laden, dass sie nicht umkippen konnten. Hier, etwa vierzig Meter vom Turm entfernt, müsste das wertvolle Gemüse vor Steinen und Tränengas sicher sein.

»Karim, jetzt bring schon Munition her!«, brüllte Ahmed. Karim schreckte auf. Munition? Da bemerkte er den Haufen Bauschutt vor dem Haus, das eine Baustelle war, solange er denken konnte. Er stapelte ein paar Brocken auf seinen Arm und rannte zu Ahmed, der mit einigen anderen Jungen hinter einer kleinen Mauer kauerte und Steine aufschichtete. Karim lud seine Munition ab, reichte rasch Mohammed, dem Ältesten, die Hand und nickte den anderen Jungen zu. Einige waren jünger als er. Sie schleppten am eifrigsten Steine heran, als wollten sie wettmachen, dass sie noch nicht genug Kraft hatten, um weit zu werfen oder die Schleuder zu benutzen.

»Wer steht da vorn an der Ecke?«, wandte sich Ahmed an Mohammed, der sechzehn war und damit bei den Scharmützeln am Wachturm den Oberbefehlshaber gab.

»Schahid und seine Truppe. Sie blockieren nachher die Straße, damit nicht plötzlich Autos um die Kurve kommen und unsere Steine abkriegen«, antwortete Mohammed. Schahid hieß eigentlich auch Mohammed, wie so viele Söhne in muslimischen Familien. Aber um nicht durcheinanderzukommen, nannten ihn die Jungen »Schahid«, in Gedenken an Mohammeds jüngeren Bruder Khalil, der ein Schahid war, ein Märtyrer. Er war vor drei Jahren vom Dach gefallen, als er nach den Wassertanks dort oben sehen wollte. Das Wasser kam von den israelischen Wasserwerken und war mal wieder ausgefallen. Würden die Israelis mehr Wasser liefern, wäre Khalil nicht aufs Dach geklettert und auch nicht abgestürzt. Aber so war er ein weiteres Opfer der israelischen Besatzung. Sie hatten seinen Sarg damals mit einer riesigen palästinensischen Flagge bedeckt, die Frauen hatten geweint, die Männer in die Luft geschossen und die Jungs nach der Beerdigung Steine auf den Wachturm geschleudert. Und Mohammed erzählte seither stolz, er sei der Bruder eines Märtyrers. Also nannten sie ihn »Schahid«.

Als der Steinhaufen den kleineren Jungen bis zur Hüfte reichte, blickten sie sich an. Wer warf zuerst? »Arif darf anfangen«, bestimmte Mohammed und zeigte auf den Jüngsten in der Runde. Für einen kurzen Moment wirkte der Kleine erschrocken, dann richtete er sich gerade auf, nickte ernst und griff sich einen Stein. Wie um sich zu vergewissern, dass wirklich er gemeint war, blickte er Mohammed noch einmal in die Augen. Mohammed nickte. Dann rannte Arif, gerade acht Jahre alt, die Straße hinauf. Karim, Ahmed und ein anderer Mohammed luden ihre Schleudern, der Rest griff sich ein paar Steine und wartete. Die Zeit schien sich zu dehnen, während Arif mit seinen kurzen Beinen zum Turm rannte, langsamer wurde, als würde ihm die Puste ausgehen, dann doch wieder etwas schneller rannte, bis er endlich nah genug am Turm war, um den Stein dagegenzuschleudern.

Auf der anderen Straßenseite waren zwei junge Frauen stehen geblieben, mit Sonnenbrillen und Rucksäcken. Adschaanib – Ausländer, entweder Touristinnen, die gleich entsetzt das Weite suchen und sich in ihrem Hotel verkriechen würden, oder Mitarbeiterinnen irgendeiner Menschenrechtsorganisation, die gleich ihre Kameras aus dem Rucksack ziehen und den Freiheitskampf der schabaab, der palästinensischen Jugendlichen, dokumentieren würden. Zwischen den Jungen mit ihren Steinen und den zwei Frauen, die jetzt tatsächlich ihre Smartphones in der Hand hielten, fuhr noch ein letztes Auto um die Kurve. Dann hatten die schabaab auf der Manger Street den Verkehr offenbar gestoppt. Die Autofahrer würden sich eine andere Route suchen müssen, etwas weiter südlich über die Moradeh Street. Hier oben war ja nichts außer der Mauer, dem Turm und einer Tankstelle.

Weiter vorn prallte Arifs Stein vom Beton des Turms ab. Noch während der Stein flog, drehte sich Arif schon um und sprintete, so schnell er konnte, zurück. Für die anderen schabaab war es das Signal zum Angriff. Auch aus der Manger Street preschten sie vor, Steine pfiffen von den Schleudern der größeren Jungs zu den Fenstern des Turms hinauf. Karim hörte die Autos hinter sich bremsen, als er mit Ahmed und Mohammed aus der Deckung preschte. Er rannte die Straße hinauf, bis er nah genug war, stellte sich für einen festen Stand breitbeinig hin, legte den Stein in die Gondel, nahm beide Läufe, dick geflochtene Kordeln, in die Hand und ließ die Schleuder im Kreis neben seinem Körper sirren. Dann, genau im richtigen Moment, gab er den Schusslauf frei und ließ den Stein Richtung Turm sausen.

KRACK!

Er krachte gegen den Beton und zerbarst. Am Turm selbst war nicht einmal eine Kerbe zu sehen. Karim blickte kurz hinauf zu den niedrigen Fenstern, die keine zehn Meter über dem Boden im Kreis angeordnet waren und den Turm aussehen ließen wie einen grimmigen Roboter, der missbilligend auf die kleinen Krieger und ihre lächerlichen Waffen herabblickte. Da oben, hinter den matten Scheiben, hockten die israelischen Soldaten in ihren kakifarbenen Uniformen mit einem Fernglas vor den Augen, mit dem sie die palästinensische Seite beobachteten, in palästinensische Viertel und Häuser gafften, während sie für die Palästinenser unsichtbar blieben. Wenn sie nicht gerade plötzlich nachts in ihren Schlafzimmern standen. Karim spürte, wie ihm heiß wurde vor Wut. Wie immer, wenn er an diese Ungerechtigkeiten dachte. Und daran, wie gefährlich diese Soldaten sein konnten.

Manchmal ignorierten sie die schabaab, die sich an ihrem Turm abreagierten. Aber manchmal öffneten sie auch die Fenster, machten Fotos von den Jungs da unten, und irgendwann, bei irgendeiner Kontrolle, an irgendeinem Checkpoint, griffen sie sich dann vielleicht einen heraus, den sie beim Steinewerfen fotografiert hatten, verhörten ihn oder sperrten ihn ein paar Tage lang ein. Wer das verhindern wollte, schlang sich ein Tuch ums Gesicht. Karim hatte keins dabei. Also hielt er sich im Hintergrund, weit genug entfernt, um den Kameras kein deutliches Bild zu liefern. Nah genug, um Steine gegen den Turm zu schleudern. Wieder lud er seine Schleuder, griff die Läufe, ließ sie sirren und bemerkte mit Genugtuung, dass die beiden Ausländerinnen auf der anderen Straßenseite ihre Smartphones jetzt auf ihn gerichtet hatten.

Plötzlich knackte es aus Lautsprechern hoch über ihnen. Dann dröhnte das »Allaaaaaahu akbar – Gott ist größer« erst aus der Salah ad-Din Moschee aus dem kleinen Al-Azzeh-Camp südlich ihres Kampfplatzes, dann auch aus der Abu Bakr As-Siddiq Moschee im Aida-Flüchtlingscamp. Es war Zeit für den adhan, den Ruf zum Abendgebet. Erst jetzt fiel Karim auf, wie dunkel es schon geworden war. Und seine Mutter wartete auf den Einkauf!

Karim beachtete die anderen schabaab nicht mehr. Er rannte über die Straße. Dorthin, wo die Gurke aus den Einkaufstüten ragte. Weiter hinten, von der Kreuzung Bab El-Zakak, sah er einen palästinensischen Polizeiwagen heranrollen. Mit Blaulicht, ohne Sirene. Gleich würde er am Straßenrand halten, die Polizisten würden aussteigen und die schabaab verscheuchen. Alles Routine.

Hinter Karim knallte wieder ein Stein gegen den Turm. »Nehmt das, ihr scheiß Israelis!«, hörte er Ahmed schreien, als er schon die Tüten gegriffen hatte und nach Hause hetzte.

Gegenwart – Anat

»Scheiß Araber«, knurrte Gil.

»Scheiß Araber«, murmelte Anat, ohne darüber nachzudenken.

»Warum heute?«, sagte Gil, mehr zu sich selbst als zu ihr. »Ist doch gar nicht Freitag.«

»Vielleicht, weil der Alte letzte Nacht mit den Pimpfen Übungen im Camp machen musste«, bemerkte Anat. »Fand irgendjemand dort vielleicht nicht so super.«

»Dann sollen sie uns in Ruhe lassen und ihre Brut nicht zu kleinen Terroristen heranziehen.« Gil schnaubte verächtlich.

Anat schwieg. Sie blickte dem Jungen hinterher, der sich aus dem Tumult gelöst hatte und die Straße hinunterrannte. Ein schlaksiger Kerl in Jeans und mausgrauem T-Shirt, den Schädel an den Seiten fast kahl rasiert, glatt gekämmter Schopf. Sie sahen alle irgendwie gleich aus. Der Junge bückte sich vor einem Supermarkt und zog zwei große Plastiktüten hinter einer kleinen Mauer hervor. Anat reckte den Kopf. Intuitiv bewegte sich ihr Arm in Richtung des Maschinengewehres, das neben ihr an der Wand lehnte. Was hatte der Junge in seinen Tüten? Nur Farbbomben? Eine Waffe? Etwa eine Granate? Etwas Längliches ragte aus einer Tüte, das konnte sie sogar auf die Entfernung erkennen. Sie hob ihr Fernglas vor die Augen. Eine Gurke. Wie banal, dachte sie, was hatte eine Gurke im Kampf verloren?

Beinahe beleidigend fand sie es, dass sie hier im Turm hocken musste und von diesen Kindern angegriffen wurde. Die würden bald nach Hause gehen und von ihrer Mama bekocht werden. Und ihr knurrte der Magen.

Allerdings: Immerhin explodierten Gurken nicht.

Sie beobachtete, wie der Junge sich die Griffe der Tüten ums Handgelenk schlang und die Taschen hochwuchtete. Anat dachte an das Gulasch ihrer Großmutter, an Shakshuka und Leberpastete. Der rennt jetzt bestimmt nach Hause zu seiner Mama und isst nachher das, was die Araber und die Ausländer »turkish salad« nennen, türkischen Salat, aus klein gehackten Gurken, Tomaten, Paprika und Zwiebeln mit Koriander und Olivenöl. Dabei ist das israelischer Salat, dachte Anat. Und ich verschwende hier meine Zeit auf diesem ätzenden Turm.

Ihr Magen gluckerte noch einmal, während sie dem Jungen nachsah, der hastig die Straße hinabeilte, als hätten die schreienden schabaab nicht das Geringste mit ihm zu tun, als hätte er nicht gerade selbst Steine geschleudert. Fürchtete er sich vor den palästinensischen Polizisten, die von Süden her heranfuhren? Die schimpften doch nur ein bisschen, dachte Anat, noch nie hatte sie erlebt, dass die Polizisten einen der schabaab verhaftet hätten.

Sie sah, wie der Junge um eine Mauerecke verschwand. Der Weg dahinter führte ins Aida-Flüchtlingscamp, das wusste sie. Auch, dass es schon lange kein richtiges Flüchtlingslager mehr war. Die meisten Bewohner waren dort geboren. Höchstens ihre Großeltern waren von irgendwoher geflohen, aber das war nun wirklich lange her. Trotzdem wurden sogar die Babys hinter den grauen Betonmauern als Flüchtlinge bezeichnet. Irgendwann musste es aber auch mal gut sein, dachte Anat. Das sagte jedenfalls ihre Mutter immer.

Wo wollte der schlaksige Palästinenser da unten eigentlich so schnell hin? Plante er etwas? Holte er ältere Brüder, eine Waffe, eine Bombe? Was hatte er in seinen Tüten, mit denen er so hastig weggerannt war? Wirklich nur Gemüse? Oder Sprengstoff?

WUMM!

Irgendetwas war gegen die Scheibe des Wachturms gedonnert. Von unten drang vielstimmiges Johlen herauf. Sie bejubelten den Volltreffer, der einen roten Fleck auf der Scheibe hinterlassen hatte und nun langsam hinabrann. Anats Herz raste noch vor Schreck. Dann machte sich Wut in ihr breit. Ganz toll, die Sauerei müssen wir nachher wieder wegputzen. Das heißt, sie musste es tun, so, wie sie ihren Kommandanten kannte. Der zog immer nur die Frauen zum Putzen heran.

Anat blickte wieder an dem Farbklecks vorbei auf die Straße. Unter ihr knallte es ab und zu gegen die Wände des Turms. Offenbar waren nun die kleineren Jungs dran, die noch nicht so hoch werfen konnten.

Währenddessen brüllte Gil ins Funkgerät. »Die greifen uns an, erbitte Genehmigung für Einsatz von Tränengas!«

Anat verdrehte genervt die Augen, zwang sich aber, den Mund zu halten. Sie hatte keine Lust auf Streit. Bald war Feierabend.

Andere hätten weiter auf ihrem Handy gespielt und gewartet, bis die schabaab sich ausgetobt hatten. Aber Gil hatte eine kurze Zündschnur. Was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass er hier oben im Turm Dienst tat und nicht an einem der Checkpoints.

»Verfluchte Terroristen, alles Terroristen, diese fucking Araber!«, schnauzte er wieder, mehr zu sich selbst als zu Anat. »Wusstest du, dass sie unseren Kameraden in Avraham Avinu Kuchen bringen und gegrillte Sandwiches?«

»Die Araber?«

»Quatsch, unsere Leute, Israelis, die dort in der Altstadt inmitten Tausender Araber wohnen!«

»Ich weiß«, murmelte Anat. »Ich bin trotzdem lieber hier. Die in Hebron sind doch alle Fanatiker.«

»Die Araber?«

»Nein, unsere Leute. Alles Religiöse, die unbedingt den Gräbern von Abraham und Sara nahe sein wollen. Und wir sollen sie beschützen. Erst bringen sie dir Kuchen, und dann spucken sie dich an, wenn du sie davon abhältst, Steine auf Palästinenser zu werfen. Aber wenn die Araber Steine auf Israelis schmeißen, musst du sie verhaften. Ich will nicht nochmal nach Hebron. Keine Lust auf den ganzen Stress.«

»Was stimmt mit dir nicht? Bist du zu faul oder bist du zu links? Oder beides?«, schnauzte Gil. Und dann leiser: »Frauen sind einfach zu weich für die Armee.«

Anat überlegte, ob sie noch etwas erwidern sollte. Und schwieg. Was sollte sie sich mit Gil anlegen.

Sie blickte wieder nach unten auf die Straße. Hinter dem Tumult am Fuße des Turms lag eine Tomate auf der Fahrbahn. Hatte der Junge sie verloren? Es war wohl doch nur Gemüse in den Tüten, dachte Anat gelangweilt.

Eine Antwort knisterte aus dem Funkgerät. Gil durfte schießen. Er grinste zufrieden, griff nach einer Tränengasgranate, öffnete das Fenster Richtung Straße, zog den Sicherungsstift und schleuderte die Granate, so gut es ihm durch die schmale Fensteröffnung gelang, auf die schabaab. Rasch schloss er das Fenster wieder. Anat beobachtete, wie die kleineren Jungen vor dem Gas flohen, das der Wind über die Straße blies. Ein Jugendlicher rannte Richtung Gasgranate, hob sie auf und schleuderte sie zurück, wie es die älteren schabaab oft taten, als Mutprobe oder um sich als Held zu beweisen.

Gil öffnete noch einmal das Fenster, um eine Granate auf die Straße zu werfen. Beißende Luft strömte herein, Anats Augen tränten. »Pass doch auf, was soll das denn?«, schrie sie und hustete. Gil lachte und zog das Fenster wieder zu.

Anat biss die Zähne zusammen. Dämlicher Typ. Noch fünf Minuten bis Schichtwechsel. Aus tränenden Augen blickte sie wieder hinunter auf die Straße, wo das Tränengas die schabaab vertrieben hatte.

Unten rollte ein Auto heran. Anat wischte sich die Tränen aus den Augen und sah, wie das Auto die Tomate auf der Straße überfuhr, die der schlaksige Palästinenser verloren hatte. Sie meinte, das ergebene Pflatsch des Gemüses zu hören.

Sommer 1946 – Tessa

Glibberiger Saft rann an ihren Fingern herab. Tessa war es egal. Das Fruchtfleisch kroch über ihre Zunge, der Geschmack der Tomate explodierte in ihrem Mund. Tomate. Sie hatte nicht gewusst, wie sehr sie sich danach gesehnt hatte. Sechs Jahre lang hatte sie keine Tomaten gegessen. Selbst bei der Befreiung vor mehr als einem Jahr, als die britischen Soldaten kamen und nach ihnen die Krankenschwestern, Ärzte und Journalisten – selbst da brachte niemand eine Tomate mit. Einen Riegel Schokolade hatte ihr ein Soldat in schlammbrauner Uniform gleich am ersten Tag in die Hand gedrückt. Als habe er sie dafür belohnen wollen, dass sie als einziges Skelett unter all den reglosen Leibern vor ihrer Baracke noch am Leben gewesen war. Tessa hatte sich die Schokolade in den Mund gestopft. Und wenige Minuten später dem Soldaten vor die Füße gekotzt, der mit zwei Männern und einer Trage zurückgekommen war. Es kostete einige Tage und viele Menschenleben, bis die Briten statt Schwarzbrot und Milchpulver leichtere Kost verteilten, Zwieback und eingemachtes Obst. Alles, was ein Körper besser vertrug, der monate- oder gar jahrelang von wässriger Suppe mit Kartoffelschalen am Leben gehalten worden war. Aber Tomaten hatten sie nicht verteilt.

»Weißt du, wo es noch mehr davon gibt?«, fragte die Frau, die aussah, als hätte es nie einen Krieg gegeben, nie ein Lager und nie Hunger, Seuchen und Tod. »In Palästina. Kennst du Palästina?«

»Mein Vater ist in Palästina«, sagte Tessa.

Die Frau riss erfreut die Augen auf. Für einen Moment musste Tessa an einen erstaunten Uhu denken: große, runde Augen, grün-braun, fast ein bisschen gelblich.

»Na, das ist ja wunderbar, dann musst du ja nach Palästina!«, rief die Frau und gleich noch einmal: »Ja, Mädchen, dann musst du nach Palästina, wenn da dein Vater ist. Da ist die Zukunft! Dort ist die Zukunft unseres Volkes!«

Tessa blieb stumm, schaute verstohlen zur Tasche der Frau und fragte sich, ob da noch mehr Tomaten drin waren und ob sie wohl noch eine bekam.

»Wie heißt denn dein Vater?«, fragte die Frau und ignorierte Tessas Blick.

»Schmuel Froimann.«

Die Frau griff nun doch nach ihrer Tasche, Tessa hoffte auf eine weitere Tomate, doch die Frau zog nur einen Notizblock hervor und einen Bleistift.

Sie notierte den Namen von Tessas Vater und richtete dann ihren Uhu-Blick wieder auf Tessa: »Und wie heißt du?«

»Tessa.«

Die Frau runzelte die Stirn. »Tessa? Haben dich deine Eltern wirklich Tessa genannt? Was steht denn in deinem Pass?«

»Therese Emilie Froimann. Nummer 202500.«

Jetzt schaute die Frau verwirrt. »Was für eine Nu…«

Sie verstummte und blickte dann auf Tessas Arm, wo unter dem Ärmel die Nummer schmutzig eintätowiert war. Tessa erinnerte sich an den Schmerz der Nadelstiche. Noch besser aber erinnerte sie sich an die Tränen ihrer Mutter. Sie hatte viel geweint in dieser Zeit, als könnten die Tränen zu einem Fluss zusammenströmen, der alles hinwegriss, was Tessa Angst gemacht hatte, die Wachmänner, die Gewehre, die Hunde und den Stacheldraht. Aber Tränen konnten das nicht. Tränen konnten rein gar nichts.

Die Frau, die das Tattoo gestochen hatte, sah das wohl auch so. »Hör auf zu flennen«, hatte sie gesagt, »ihr bekommt eine Nummer. Die, die keine Nummer bekommen, die müssen flennen.« Wer keine Nummer bekam, ging direkt in die Duschräume, aus deren Duschen kein Wasser kam. Aber das erfuhr Tessa erst später. Sie und ihre Mutter durften duschen, nachdem ihnen die Köpfe geschoren worden waren. Sie bekamen einen Schlafplatz in einer Baracke, und sie bekamen Arbeit.

Es war das erste Lager. Es folgten noch mehr. Die ganze Zeit blieb Tessa bei ihrer Mutter, die mit jedem Tag weiter zu schrumpfen schien, während Tessa immer größer wurde. Dünner zwar, aber auch größer, und nun war sie ein dürres Mädchen von fünfzehn Jahren, das aussah wie zwölf, und ihre Mutter war tot und weinte nicht mehr.

Aber ihr Vater lebte.

Als Nachbarn und Fremde die Synagoge ihres Städtchens anzündeten, das Spielzeuggeschäft des alten Yitzak plünderten und die Söhne des Rabbis die Uferböschung hinunterprügelten bis der Fluss sie mit sich riss, da war ihr Vater in den Zug nach Wien gestiegen, um von dort aus einen der südlichen Häfen zu erreichen und über das Mittelmeer nach Tel Aviv zu fahren, nach Haifa oder Yerushalayim und dort ein Haus zu kaufen und dann seine Familie aus Deutschland zu sich zu holen. Doch vorher holten die Nazis seine Familie. Seitdem wartete ihr Vater in Palästina auf sie, davon war Tessa überzeugt. Aber zwischen ihr und ihrem Vater lagen viele Länder und das Meer. Und britische Kriegsschiffe.

»Ich dachte, es darf niemand mehr nach Palästina«, sagte Tessa und war etwas stolz darauf, so gut informiert zu sein. »Hier im Camp heißt es, die Briten lassen niemanden hinein.«

»Wir fragen die Briten einfach nicht«, sagte die Frau und grinste. »Es gibt Wege nach Palästina, die nicht ungefährlich sind. Aber starke junge Menschen wie du werden diesen Weg erhobenen Hauptes und frischen Mutes gehen, nicht wahr?« Sie blickte Tessa erwartungsvoll an.

Tessa nickte nur.

»Wir schleusen schon seit Jahren Juden aus Europa nach Palästina«, fuhr die Frau fort. »Schon vor dem Sieg über die Nazis. Und nun erst recht. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau in Palästina. Dort errichten wir eine Heimstatt für das jüdische Volk. Nur in einem jüdischen Staat können wir überleben. Nur dort werden du und deine Kinder und Kindeskinder für immer sicher sein.«

Tessa nickte noch einmal. Dabei fand sie es ziemlich albern, dass die Frau von Tessas Kindern und Kindeskindern sprach, als würde sich Tessa für Kinder interessieren. Oder für einen jüdischen Staat. Aber Palästina interessierte sie trotzdem.

»Wie komme ich denn nach Palästina?«, fragte sie.

»Du wartest hier«, antwortete die Frau, und das war nicht gerade das, was Tessa hören wollte. »Ich gehöre zur Hagana. Das ist eine zionistische Organisation. Zion, wie der Berg, auf dem unser Tempel stand und eines Tages wieder stehen wird, weißt du? Wir kämpfen für einen jüdischen Staat. Dafür brauchen wir junge Menschen wie dich. Die Hagana hat Schiffe gechartert, die Juden nach Palästina schmuggeln. Wir stellen auch neue Pässe für euch aus. Du wartest hier, bis ich noch mehr tapfere Pioniere gefunden habe, dann hole ich euch ab und wir reisen zusammen in eure neue Heimat.«

»Wie lange muss ich denn noch hierbleiben?«, fragte Tessa, die etwas genervt war von den schwülstigen Reden der Uhu-Frau, die das Wichtigste nicht verriet, das Wann und das Wie.

»Das kann ich noch nicht genau sagen. Die Briten fangen immer mehr von unseren Schiffen ab. Also müssen wir klug und überlegt vorgehen. Aber lass das unsere Sorge sein, die Hagana kümmert sich. Du bleibst hier und wartest auf Nachricht von mir.«

Dann schien ihr plötzlich noch eine Frage einzufallen: »Es wartet doch hier in Deutschland niemand auf dich?«

»Ich glaube nicht«, antwortete Tessa, »Verwandte habe ich hier keine mehr. Deswegen bin ich ja immer noch im Camp.«

»Gut. Warte hier. Und lass dich nicht adoptieren.«

»Wer sollte mich denn adoptieren? Ich bin doch schon 15.«

»Das ist die richtige Einstellung. Du bist schon fast eine Frau. Und junge Frauen wie dich brauchen wir. Ich muss weiter, aber du weißt doch sicher, was wir am Seder-Abend vor Pessach immer sagen?«, fragte die Frau zum Abschied. Einen Moment lang fürchtete Tessa, die Frau wolle sie prüfen. Sie hatte seit Jahren kein Pessach mehr gefeiert. Was sagte man da gleich noch? Wenn sie nun keine Antwort wusste, würde die Frau sie dann für ungeeignet halten? Dürfte sie dann nicht mitreisen nach Palästina? Doch da beantwortete die Frau ihre Frage selbst: »Nächstes Jahr in Jerusalem.« Dann grinste sie noch einmal, stand auf und schlenderte zu einer Gruppe junger Leute, die im Schatten einer Hauswand beisammensaßen. An ihrem Arm schaukelte die Tasche, in der ihr Notizblock steckte. Und bestimmt noch mehr Tomaten.

Hatte sie geschrien?

Tessa fiel wieder ein, dass sie nach ihrer Mutter gerufen hatte. War das im Traum? Hatte es jemand gehört? Viele schrien hier im Schlaf, gewöhnlich ignorierten alle die Schreie der anderen. Aus dem Dunkel des Raums drang nur schweres Atmen zu ihr und das Rauschen vor dem Fenster, wo sich die niedrigen Bäume im Wind des nahenden Gewitters bogen. Bald würde der Regen gegen die Fenster prasseln und die Sommerluft abkühlen. Tessa freute sich darauf. Sie hatte keine Angst mehr vor Gewitter. Früher hatte Tessa sich vor dem Donner gefürchtet. Doch dann waren schwere Stiefel die Treppe vor ihrer Wohnung hinaufgedonnert, hatten gegen die Tür getreten, Befehle waren durch die Zimmer gepeitscht: »Aufstehen! Sachen packen! Raus!« Tessas Mutter hatte den Koffer gegriffen, in dem schon Kleidung, Geld, Pässe und Familienfotos steckten und die kleine silberne Menorah, ein siebenarmiger Leuchter, den sie zur Hochzeit mit Tessas Vater bekommen hatte. Tessa schleppte eine Tasche mit Decken, einem Brot und ein paar Konserven. Unter Gelächter und Beleidigungen der Hitlerjungen eilten sie zum Dorfplatz, standen in der heißen Augustsonne, schwitzend und durstig, bis Lastwagen sie abholten, bis sie in Viehwaggons klettern mussten. Kleine Kinder weinten nach Wasser, Mütter weinten nach ihren Kindern. Und dann die Erlösung, zumindest vorläufig, als Blitze zuckten, Donner rollte und der Himmel Wasser über die Waggons auskippte, das die, die an dem winzigen Fenster standen, mit Tassen von denen, die welche eingepackt hatten, auffingen, selbst daraus tranken und sie dann weitergaben, bis die Kinder eine Zeit lang nicht mehr weinten.

So lange war dieses erlösende Gewitter schon her. Vier Jahre, fast ein Viertel ihres Lebens.

Als sich die Wolken jetzt über dem Displaced Persons Camp von Bergen-Belsen ergossen, war Tessa wieder eingeschlafen.

Zum Frühstück gab es heißen Kaffee und kaltes Brot. Der Kaffee schmeckte bitter. Früher hatte sie nie Kaffee trinken dürfen. Das sei nichts für Kinder, hatten die Erwachsenen gesagt. Aber wahrscheinlich hatten sie ihn lieber selber trinken wollen. Kaffee war kostbar und zum Schluss gab es gar keinen mehr. Davon hatte Tessa die Erwachsenen klagen hören, wenn sie in der Küche zusammensaßen, Mutti, die Nachbarin und noch irgendwer. Wenn sie mal wieder davon schwärmten, wie gut das Leben vor dem Krieg gewesen war, und sich darüber beschwerten, was es alles nicht mehr gab. Bis es irgendwann gar nichts mehr gab, keine Nachbarin, keine Küche, kein Zuhause und Kaffee sowieso nicht.

Dabei schmeckte Kaffee gar nicht. Aber alle tranken ihn, also tat Tessa es auch. Das Brot würgte sie hinunter. Hunger hatte sie keinen. Die Einsamkeit und die wilden Träume der vergangenen Nacht klebten wie dicker Haferbrei in ihrem Magen. Sie schob das Brot trotzdem in den Mund. Essen ist wichtig. Wer dick war, passte nicht so leicht durch den Schornstein.

Obwohl der Schornstein des Krematoriums schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr rauchte. Seit sie befreit worden waren und trotzdem immer noch in Bergen-Belsen festsaßen, im DP-Camp in der alten Wehrmachtskaserne unweit des ehemaligen Konzentrationslagers. Die Vergessenen, die nach der »Endlösung der Judenfrage« übrig geblieben waren und mit denen keiner etwas anzufangen wusste.

Tessa blickte sich um. An langen Tischen saßen sie hier. »Displaced persons« wurden sie genannt, »Vertriebene«. Dabei hatte sie gar niemand vertrieben. Mitgenommen schon, aus ihrem Dorf bei Berlin, und sie in verschiedene Lager im Osten gebracht, und schließlich in dieses Lager bei Celle. Männer in schwarzen Uniformen, mit schweren Stiefeln, die jede Nacht durch ihre Träume trampelten. Aber niemand hatte sie vertrieben, sie waren ja immer noch in Deutschland, immer noch in ihrem Heimatland.

Neun Kinder saßen hier. Eigentlich keine Kinder mehr, nur noch wenige Winter und sie würden alle erwachsen sein.

Da waren Rahel und ihre Schwestern, die Zwillinge Ida und Inge, die wie durch ein Wunder keinem Nazi-Arzt in die Hände gefallen waren. Sie dürften die Jüngsten im Raum sein, vielleicht zwölf Jahre alt. Rahel war etwas älter und fast wie eine Mutter für ihre Schwestern. Am Abend zuvor hatte sie im Schlafsaal die kratzigen Wolldecken sorgfältig über die jüngeren Mädchen drapiert, bevor sie sich selbst in eine Decke wickelte und danebenlegte. Jetzt ermahnte sie ihre Schwestern, den Kaffee vorsichtig zu trinken, er sei ja noch heiß. Eine der beiden – war es Ida? – fauchte zurück, Rahel solle sie nicht behandeln wie kleine Kinder.

Tessa hatte sich immer Geschwister gewünscht. Nun war sie froh, hier allein zu sein und niemanden zu haben, um den sie sich sorgen oder dessen Heulen sie ertragen musste, wenn sie doch selbst nichts anderes tun wollte als heulen. Lieber allein, dachte sie und schluckte noch einmal. Dieses Mal Tränen herunter.

Etwas abseits der Schwestern riss der lange Georg harte Rinde von seinem Brot, wie ein Hund Fleisch von einem Knochen reißt. Er sah schon fast aus wie ein Mann, wenn er nicht so schmächtig gewesen wäre. Aber auf seiner Oberlippe zeigte sich der erste Flaum und seine Stimme war kratzig und tief. Tessa schätzte ihn auf fünfzehn oder sechzehn Jahre, so alt wie Herbert, der ihrer Mutter auf dem Feld geholfen hatte, ehe sie ihn einzogen, an die Front, Sowjets abschießen. Ob er wiedergekehrt war?

Ob er auch Juden erschossen hatte?

»Ich liebe harte Arbeit«, sagte Georg in diesem Moment. und Tessa horchte auf. Das klang fast wie Herbert, der hatte auch gern damit geprahlt, wie hart er arbeiten konnte. »Ich gehe in einen Kibbuz!«, fuhr er fort und klang dabei so stolz wie Herbert, als er in den Krieg ziehen durfte. »Im Kibbuz sind alle gleich, da arbeiten alle zusammen. Vielleicht werde ich ihr Anführer!«

Offenbar war die Frau, die wie ein Uhu aussah, auch bei ihm gewesen.

»Im Kibbuz wühlen sie doch nur im Dreck«, rief Hans dazwischen, »die bauen doch nur Kartoffeln an!« Dann senkte er die Stimme und sagte sehr wichtig: »Ich gehe zum Palmach. Die bilden Jugendliche zu Kämpfern aus. Und dann kämpfe ich gegen alle Feinde der Juden!«

»Auf dich haben sie grad gewartet, du Knirps«, spottete Jakob, der schon fast siebzehn war und der Älteste im Raum, schätzte Tessa. »Du machst dir doch in die Hosen, wenn es gegen die Araber geht!«

»Gegen wen?«, mischte sich jetzt Rahel ein.

»Die Araber«, erklärte Jakob bedeutsam, »die Leute, die dort leben. Die hassen Juden auch. Alle hassen uns.«

»Ich denk, da lebt keiner«, antwortete Rahel. »Die sagen doch immer: Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land?«

»Die Palmach vertreiben nur die Briten, und sonst ist da gar niemand!«, krähte Hans, der alles besser wusste.

»Doch! Das hat mein Vater gesagt!«, erwiderte Jakob, offenbar erbost darüber, dass der Kleinere seine Autorität infrage stellte.

»Ach, dein Vater! Der hat sich doch auch vergasen lassen!«

Als die Jungen aufeinander losgingen, stopfte Tessa sich den letzten Brocken Brot in den Mund, stand auf und ging aus dem Speisesaal. Hinter ihr trafen Fäuste auf Jungenkörper, jedem dumpfen Schlag folgte ein Ächzen aus wutverzerrten Mündern. »Das reicht jetzt, schämt euch!«, schnitt Rahels Stimme durch den Kampfeslärm.

Während Tessa noch auf ihrem Brot herumkaute, lief sie den Flur hinab zum Schlafsaal der Mädchen. Sie war noch immer müde nach dieser Nacht voller Gewitterträume. Sie legte sich wieder in ihr Bett und dachte an die Menschen, die in Palästina leben sollten. »Araber«, hatte Jakob gesagt. Viele konnten es nicht sein, schließlich zogen ja gerade alle Juden aus der ganzen Welt nach Palästina, weil dort Platz für sie sein sollte. Dort sollten sie leben dürfen und kein Hitler und auch sonst niemand sollte sie jemals mehr vernichten können. Palästina sollte ihr Land sein.

Und irgendwo dort lebte jetzt schon ihr Vater. Sicher war er ein Kämpfer. Vielleicht war er sogar ein König wie König David. Er wäre dann König Schmuel. Und sie wäre die Königstochter. Tessa lächelte still. Das war natürlich Quatsch, aber sie mochte die Vorstellung. Mit Krone und Umhang würde ihr Vater am Kai stehen, wenn das Schiff anlegte, und ihr die Arme entgegenstrecken. Und sie würde an der Reling stehen, ihm zuwinken und rufen: »Abba!« Das war hebräisch für Papa. Viel Hebräisch konnte sie ja nicht, aber das schon. »Abba!«, würde sie schreien. Und dann noch einmal auf Deutsch, damit er auch wirklich wusste, dass sie es war.

»Vati!«

22. Juli 1946 – Mo

»Yaba!«, schrie Mo.

Es sollte das letzte Mal sein, dass er nach seinem Vater rief. Mo rannte die Straße hinunter. Sein Vater hatte schon das Ende der Gasse erreicht, aber er hörte ihn und drehte sich um. Mos nackte Füße klatschten auf die sandfarbenen Pflastersteine, die glatt poliert waren von unzähligen Füßen, die seit Jahrtausenden jeden Tag hier entlangliefen. Sobald es regnete oder jemand Wasser auf die Steine sprengte, um den Staub zu bändigen, wurden sie rutschig wie die Eisblöcke, die man für den Eisschrank kaufte. Mo war stolz darauf, dass er über die glitschigen Steine rennen konnte, ohne auszurutschen. Das ging nur barfuß. Er liebte das Gefühl der glatten Straße unter seinen Sohlen. Selbst im Winter, wenn manchmal eine dünne Schneeschicht über Al-Quds lag, rannte er noch kurze Strecken ohne Schuhe. Da mochte seine Mutter noch so sehr schimpfen und ihm mit bitterem Salbeitee drohen, gegen den Husten, den er sich ohne Zweifel einfangen würde.

Keuchend erreichte Mo seinen Vater und drückte ihm den Beutel mit Sesambrot und hart gekochten Eiern in die Hand. »Schukran, ya ibni«, sagte sein Vater, »danke, mein Sohn.« Er drückte seinem Erstgeborenen die Schulter, drehte sich um und verschwand hinter der nächsten Hausecke. Seine Schicht im King David Hotel fing in einer halben Stunde an. Mo wusste es, weil in diesem Moment irgendwo über ihm die ersten Kirchenglocken zur Mittagsstunde zu läuten begannen. Kurz darauf stimmten die Muezzins auf den Minaretten ihre Gebetsrufe an. Mo erkannte die Stimme seines Onkels aus Richtung der Sidna-Omar-Moschee. Er rief klagend, fast weinend, als flehe er darum, dass sich alle Gläubigen endlich niederwerfen mögen. Unter das Läuten der Glocken und die Rufe seines Onkels mischten sich weitere Gebetsrufe, manche lebhaft und laut, als riefen sie zum Tanz auf, manche ehrfürchtig und erhaben, als schrien sie nicht zu den Menschen, sondern zu Allah höchstselbst. Wie eine Decke legte sich das Rufen, Dröhnen, Gongen und Singen über die Häuser, Gassen und Plätze der Altstadt von Al-Quds. Fromme Muslime knieten sich jetzt auf ihre Gebetsteppiche. Auch Mos Vater würde im Hotel vor Dienstantritt noch beten. Mo nicht. Er war zwar schon fünfzehn, aber dieser ganze religiöse Hokuspokus interessierte ihn nicht. Und noch ließ ihn sein Vater damit in Ruhe. Noch gab es ohnehin Wichtigeres in seinem Leben.

Zehn Minuten später saß Mo auf seinem Bett in dem kleinen Raum, den er ganz allein bewohnen durfte. Seine zwei jüngeren Brüder mussten sich ein Zimmer teilen. Durch das schmale Fenster drückte die Mittagshitze herein, aber an die kühle Mauer gelehnt war die Schwüle noch erträglich. Mo hatte Hefte und Bücher um sich ausgebreitet, zählte Zahlen zusammen und berechnete Unbekannte. Der Lehrer hatte einen Algebra-Test angekündigt. Mos Lieblingsfach, gleich nach Geschichte.

»Umm Mohammed!«

Unten auf der Gasse rief jemand nach Mos Mutter. Dann brach Chaos aus. Mo hörte aufgeregte Stimmen, Wortfetzen, viel Arabisch und ein paar englische Worte, die sich aus den kehligen Klängen seiner Muttersprache schälten und ihn plötzlich frieren ließen in der Mittagshitze: »bomb« und »explosion«. Und dann ein hoher Schrei, das verzweifelte Aufbäumen einer Frau, die sich mit aller Kraft gegen eine Nachricht stemmte, die nicht wahr sein durfte. Es dauerte einen Moment, bis Mo erkannte, dass es seine Mutter war, die da schrie. Und es dauerte noch einmal einen Moment, bis er seine vor Schreck erstarrten Glieder zwingen konnte, sich zu bewegen, bis er seine langen Beine aus dem Schneidersitz entknotet und seinen Körper emporgestemmt hatte. Es war, als würde ihn ein eiskalter bleierner Klumpen im Magen nach unten ziehen. Jede Bewegung kostete Kraft. Als würde nicht wahr werden, was geschehen war, wenn er nur einfach sitzen bliebe und weiter Hausaufgaben machen würde wie ein ganz normaler Junge mit einem ganz normalen Leben, das nicht gerade um ihn herum in Scherben zersprang.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)